- 술과 文學. 文學과 술은 피붙이인가, 살붙이인가. 文學과 술은 피붙이라 할 수 있다.

- 文學이 있는 곳에 늘 술이 따라붙기 때문이다.

- 살붙이는 그 술을 함께 마시는 文學 이야기다.

- 그 술과 함께 먹는 按酒처럼 마구 씹히는 게 文人들이기 때문이다.

- 韓國 文人들과 술. 그 奧妙한 風景을 2回에 걸쳐 連載한다.

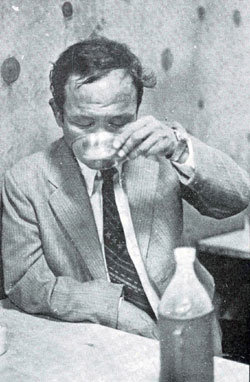

막걸리를 즐겼던 故 千祥炳 詩人

文人들은 술을 좀 더 좋은 文學作品을 創作하는 길목에 선 노리개쯤으로 여긴다. 問題는 그 술을 다루는 文人들 속내에 있다. 술을 妓生오라비처럼 살살 잘 다루는 文人이 있는가 하면, 이 世上에 對한 鬱憤을 삭이지 못해 술에게 憤풀이하는 文人도 있다.

韓國文壇을 이야기하자면 술이 빠질 수 없다. 그렇다고 文人 모두가 다 그렇다는 말은 아니다. 韓國文壇이 지닌 속내를 더듬을 때 술이 빠지면 ‘팥소 없는 찐빵’처럼 꽤 서운한 까닭은 따로 있다. 文人들과 술에 얽힌, 그야말로 氣絶초風을 몇 番이나 해도 모자랄 만큼 別의別 稀罕한 이야기가 正말 많기 때문이다.

옛말에 술은 ‘술술술 잘 넘어간다’고 해서 그 이름이 붙었다 했다. 文學은 다르다. 文學作品 한 篇을 쓸 때도 술처럼 그렇게 술술술 잘 써지면 얼마나 좋겠는가. 文人들은 한 作品을 準備할 때 술처럼 술술술 나오기 바라면서 술을 술술술 마신다. 한 作品을 끝냈을 때는 술을 더욱 즐겁게 술술술 마신다.

술과 文學은 怏宿이자 살가운 벗이다. 술이 어떤 때는 文學과 文人을 통째 잡아먹기도 한다. 文學과 文人이 어떤 때는 술을 통해 이 世上을 깡그리 잡아먹기도 한다. 文學과 술, 文人과 술은 數없이 맞붙어도 언제나 無勝負다.

술과 文學은 怏宿이자 살가운 벗

21世紀 들어 젊은 文人들은 술을 ‘너무 가까이 해서도 안 되고 너무 멀리 해서도 안 된다’(不可近不可遠)며 술坐席에 慇懃슬쩍 끼었다가 약삭빠르게 잘도 빠진다. 지난 1980~90年代에 그런 약삭빠른 짓거리를 하다간 文壇에서 살아남기(?) 꽤 어려웠다.

時代가 어두운 탓도 있었다. 먹고살기도 너무 빠듯했다. 文人들은 그때 술을 살가운 동무로 삼아 슬픈 絶望을 이겨냈고, 술과 按酒로 허기진 배를 채웠다.

慶南 河東 出身인 定規化(1949~ 2007) 詩人이 오죽했으면 “서울에 가서 有名한 文人들을 만났더니 아침부터 술만 자꾸 사주더라. 나는 배가 고파 죽겠는데 말이야”라는 말을 스스럼없이 내뱉었겠는가. 그뿐이 아니다. 情 詩人은 文學人들과 어울려 밤새 술을 마시다 집으로 가기 위해 택시를 탔다가 記事가 料金을 달라고 하자 마치 詩人이 큰 벼슬이나 保證手票라도 되는 것처럼 “나, 詩人이여!”라고 堂堂하게 말하며 그냥 가려 했다. 情 詩人은 그 자리에서 派出所까지 끌려가 困辱을 치르기도 했다.

술과 文學, 文人과 술. 이 둘 사이에는 배꼽을 잡고도 웃지 못 할 무슨 우스꽝스러운 일이 그리 많이 있었던 것일까. 술이 文學과 웃통을 벗고 죽자 獅子 싸우고, 文學이 술에 온몸을 던져 싸운 까닭은 무엇일까. 原稿料도 제대로 받지 못했던 그때, 그 가난한 文人들이 왜 남보다 술을 더 좋아했을까. 다음 술 이야기에 나오는 文人들이 ‘이 새X 이거 正말 미친놈 아냐?’라며 글쓴이 뺨따귀를 거세게 때릴지. 괜한 걱정이 꼬리에 꼬리를 물고 늘어진다.

故 이선관 是認

술에 젖어서 산다

피에 젖어서

똥에 젖어서

사는 거보다

나은 일이다

한 말의

술을 마시고

한 말의 오줌을 싸면

나는 텅 빈다 -최명학 ‘술’ 모두

1970年代 끝자락. 내가 詩人이 되는 꿈을 꾸며 熱心히 詩를 쓸 때 故鄕인 慶南 昌原에 있었다. 그때 자주 만난 文人으로는 우리나라 最初로 環境詩人 ‘獨守臺’를 쓴 이선관(1942~2005) 詩人과 최명학(1952~2002) 詩人이 있다. 이 詩人은 한 살 때 百日咳 藥을 잘못 먹어 한番 죽었다가 다시 깨어났으나, 腦性痲痹 2級 障礙를 平生 짊어지고 살아야 했다. 江原道 洪川 出身인 崔 詩人은 軍에서 除隊한 뒤 곧바로 어머니를 따라 馬山으로 移徙를 한 詩人이자 小說家였다.

崔 詩人은 그때 馬山 부림市場 周邊에 따개비처럼 다닥다닥 붙어 있었던 작고 허름한 대폿집에서 툭하면 글쓴이와 술벗을 삼았다. 그는 ‘濁酒 半 되는 밥 한 그릇’이란 標語가 나붙은 그런 대폿집 앞을 지나갈 때마다 “배가 너무 고프다 못해 아프기까지 하다”라고 말하곤 했다. 그가 나를 술벗으로 삼은 까닭도 事實은 배가 고파 막걸리 한 沙鉢로 끼니를 때우기 위해서였다. 글쓴이는 그래도 그곳이 아버지께서 논 서너 마지기를 짓고 있는 故鄕이었기에 가끔 마시는 막걸리 값 程度는 마련할 수 있었다.

하루는 어스름이 질 무렵 崔 詩人에게서 電話가 왔다. 馬山 倉洞 골목에 있는 盞술집으로 나오라는 것이었다. 그때 馬山 倉洞 골목에는 正宗 한 盞(麥酒컵)을 따뜻하게 데워 파는 盞술집이 꽤 많았다. 그 盞술집들은 1000원짜리 正宗 한 盞만 시키면 按酒가 10가지 넘게 空짜로 無限定 나왔다. 술시중을 드는 예쁘장한 아가씨들도 있었다. 그 아가씨들에게 술시중을 받으려면 正宗을 한 盞 시켜줘야 했다. 아가씨들은 暫時 앉아 술시중을 들다가 瞬息間에 正宗 한 盞을 쪼옥 빨아 마신 뒤 한 盞 더 시켜주지 않으면 瞬息間에 자리를 떴다.

“詩가 곧 술이고, 술이 곧 視野. 좋은 詩를 쓰려면 이 술을 愛人 삼아야 해. 한 盞 마셔. 왜 그리 술을 베어 마셔. 술값 땜에 그래? 걱정 마. 이 집은 내 단골이어서 외상을 달아놔도 돼.”

崔 詩人이 이때 한 말은 自己 이름으로 외상값을 달아놓을 테니 나더러 나중에 갚으라는 것이었다. 先輩文人이 그렇게 말하니 無作定 고개를 끄덕일 수밖에 없었다. 그때 머리를 번쩍 하고 스치는 게 있었다. 崔 詩人은 말술을 마시는 文人이어서 盞술을 마시다간 술값이 엄청나게 많이 나올 것만 같았다. 배보다 배꼽이 더 큰 것처럼 말이다.

“그러지 말고 아예 大甁 한 甁을 시키는 게 더 낫지 않겠습니까? 그게 더 싸고 많이 마실 수 있을 것 같은데….”

“히야~ 니도 肝덩이가 부었구먼. 詩 한 편 건지는 건 量에 안 차니까 아예 詩集 한 卷을 件지자 이 말이네.”

“얼씨구!”

“절씨구!”

“가시나야, 手榴彈 안전핀 다 뽑고 콱 죽어뿌자”

그날, 正宗 大甁 한 甁을 시켜 酒煎子에 半쯤 따라 데워가며 이선관, 최명학 詩人과 함께 ‘얼씨구~ 절씨구~ 지화자’를 외치며 盞을 數없이 부딪쳤다. 아가씨들도 신이 났던지 빨간 립스틱을 바른 입술을 우리 一行들 볼에 쪼옥~ 소리가 나도록 들이댔다. 볼록한 젖탱이를 어깨와 팔에 슬슬 문지르며 갖은 아양을 떠는 아가씨도 있었다.

“○○孃! 니 가슴 兩쪽에 단 그 멋진 手榴彈(젖가슴) 안전핀을 뽑으려면 어떡해야 돼?”

“手榴彈 하나에 大甁 한 甁씩이니까 두 甁째 시키면 兩쪽 안전핀을 다 뽑을 수도 있어예.”

“요 가시나들이 宏壯히 못된 年들이네. 대가리 소똥도 제대로 안 벗어진 것들이 잔머리만 늘어가지고. 그래. 旣往 베린(버린) 몸, 한 甁 더 가꼬 와뿌라 고마(가져와라). 올 가시나 너거캉 우리캉 手榴彈 안전핀 다 뽑고 같이 콱 죽어뿌자.”

우리 一行은 아가씨들과 그렇게 제법 津한 弄을 주고받으며 正宗을 세 甁 남짓 마신 뒤 밤 10時가 훨씬 넘어 그 술집을 나왔다. 아가씨들이 ‘手榴彈 안전핀까지 뽑아놓고 그냥 가면 어떡하냐’는 소리를 귀로 흘리며.

나는 창동에 살고 있었던 이 詩人을 부축해 집까지 모신 뒤 崔 詩人과 택시를 잡아탔다. 昌原으로 가는 길목인 北馬山에 살고 있었던 崔 詩人과 같이 타고 가다 내려주면 되었기 때문이었다. 그때 崔 詩人과 어떻게 헤어진 줄은 只今도 모른다. 택시를 타자마자 졸았기 때문에. 그렇게 非夢似夢 昌原에 닿아 택시에서 내려 집으로 비척비척 걷기 始作했다. 問題는 그때부터였다. 갑자기 몸이 말을 듣지 않았다. 어어어~ 하는 瞬間 그대로 논둑 아래 물꼬에 처박히고 말았다. 그래도 시원했다. 暫時 그렇게 물꼬에 올챙이처럼 처박혀 있으니 술이 어느 程度 깨는 듯했다. 어떻게 집에 갔는지도 몰랐다. 그 다음날 새벽, 그야말로 온 집안이 온통 亂離법석이었다.

“저 아 저기 完全히 미쳐뿐 거 아이가. 간밤에 무슨 짓을 했는지 온몸에 진흙탕을 잔뜩 덮어쓰고 오지 않나. 겨우 씻겨가꼬 재워놨더니 房 壁이 통시(化粧室)인 줄 알고 오줌을 철철 갈기지를 않나.”

“‘手榴彈! 手榴彈! 안전핀을 뽑은 手榴彈이 터진다’니…. 그기 무슨 말이고. 아무리 잠꼬대라 캐도 뜬금없이 手榴彈이 웬 말이고. 地雷밭에라도 댕겨왔나.”

馬山과 昌原, 鎭海 等地에 있는 文人들이 자주 가는 술집은 막걸리와 燒酒, 麥酒 等을 골고루 파는 ‘고모령’과 燒酒와 麥酒만 파는 ‘性味’였다. 그 다음으로 자주 찾은 곳은 부림市場 안에 있는 ‘獨守臺’(이선관 詩人 詩 題目을 따서 지었음)와 부림市場 亂廛, 고갈비(고등어구이) 집, 魚市場 亂廛 等이었다.

그 술집에서 자주 만난 文人은 詩人 정진업(1916~83), 朴在昊(1927~85), 황선하(1931~2001), 이광석, 정목일, 金泰洙, 金鍾奭, 하길남 等이 었다. 이들은 밤늦게까지 술을 즐겨 마셨지만 술酒酊을 좀처럼 하지 않는 점잖은 文人들이었다.

大統領도 갖고 노는 大韓民國 小說家

都市貧民 勞動者들의 삶을 形象化해온 박태순 小說家

1980年代 허리춤께 나는 서울로 올라왔다. 文學을 제대로 하자는 야무진 꿈을 품고. 나는 그때 서울에서 살고 있는 故鄕 先輩 定規化 詩人을 만나기 위해 여기저기 搜所聞을 하고 있었다. 定規化 詩人을 만나면 뭔가 제대로 된 文學으로 가는 지름길을 알 수 있을 것 같았고, 그가 나를 그런 文人들에게 紹介할 것만 같았다.

그런 어느 날 하루는 情 詩人을 만나기 위해 北漢山으로 갔다. 情 詩人이 北漢山 溪谷에서 文人 몇 名과 個를 한 마리 잡아 술을 마시고 있다는 消息이 들렸기 때문이었다. 아마 初여름이었을 것이다. 그때까지만 하더라도 구파발에서 北韓産 쪽으로 1㎞ 남짓 올라가면 왼便으로 民家가 몇 채 보이는 숲 속에 맑은 물이 흐르는 溪谷이 꿈틀거리고 있었다.

그날, 溪谷을 따라 조금 올라가자 저만치 바위틈에서 사람들이 웅성거리는 소리가 들렸다. 고개를 쭈욱 내밀며 올라가자 小說家 박태순과 강승원, 안夕講, 구중관, 詩人 定規化, 出版人 김규철이 溪谷에 개고기가 담긴 시커먼 솥단지를 걸어놓고 옹기종기 모여 앉아 4홉들이 燒酒를 數十 甁째 비우고 있었다. 그분들을 向해 一旦 고개부터 꾸벅 숙인 뒤 가까이 다가가자 鄭 詩人이 나를 紹介했다.

“이소리라고, 詩를 쓰는 親舊입니다.”

“소리? 소리 아버지 쏘리, 소리 아들 쏘리, 소리 兄도 쏘리….”

“그래? 잘 왔어. 앉어, 앉어.”

“짱구 아버지 짱구, 짱구 아들 짱구, 짱구 兄도 짱구….”

燒酒에 거나하게 醉해 ‘짱구타령’을 부르던 박태순 小說家가 종이컵에 燒酒를 가득 따라 내게 주더니 어서 마시라는 손짓을 했다. 燒酒를 한 盞 쭈욱 마신 뒤 박태순 小說家에게 盞을 건네자 이番에는 안夕講 小說家가 개고기 한 點을 내 앞에 氣勢 좋게 내밀었다.

“先生님…전…개고기 못 먹습니다.”

“이 親舊 이거 봐라. 慶尙道 村놈이 이렇게 맛있고 몸에 좋은 개고기를 못 먹는다고? 이 親舊 이거 웃기는 親舊로구먼. ‘故鄕 앞으로’ 해서 개고기 먹는 法부터 배워가지고 다시 서울로 올라와야 되겠구먼.”

개고기를 앞에 놓고 먹지 못해 쩔쩔매고 있는 나를 바라보던 박태순 小說家가 惻隱하다는 듯이 한마디 툭 내던졌다.

“뭐 하러 서울까지 올라왔어. 그냥 故鄕에서 조용히 글을 쓰면 될 걸. 서울이라고 시골보다 별다른 게 있겠어. 입에 풀漆하기는 시골보다 조금 나을지 몰라도 서울살이는 人情事情, 피도 눈물도 없는 洞네야. 硅化야, 너가 이 親舊 많이 도와줘. 짱구 아버지 짱구, 짱구 아들 짱구, 짱구 兄도 짱구….”

“….”

小說家 강승원과 구중관, 詩人 定規化, 出版人 김규철은 박태순, 안夕講 小說家가 하는 얘기에 빙긋 웃으며 개고기를 按酒 삼아 燒酒盞만 繼續 홀짝거렸다. 그렇게 30餘 分쯤 지났을까. 입만 열었다 하면 靑山流水처럼 이야기가 흘러나오는 ‘왕구라’에 목소리가 가장 센 안夕講 小說家가 김규철에게 소리를 꽥 질렀다.

“規轍아! 너 只今 눈에 콩깍지 씌었냐? 燒酒가 또 다 떨어졌잖아. 어르신들이 몸소 개고기까지 삶아 젊은 넘 몸補身까지 시켜줬으면 이깟 燒酒 程度는 눈치껏 척척 調達해야 되지 않아.”

“이거 큰일이네요. 요 아래 가게에 있는 燒酒는 좀前에 떨이 해버렸거든요. 어쩌죠?”

“야 이 ××야! 그게 말이냐? 말똥덩어리냐? 저 아래 마을에 가서 사오든가 구파발까지 가서 사오든가 그건 네 自由야.”

“돈은요?”

“아, 北韓産 山神靈인 김규철이가 北韓産 바닥에서 돈이 없어 燒酒 몇 박스 못 사온다고 하면 말이나 돼? 얼른 가서 나 팔고 아예 燒酒 10박스쯤 가져와.”

“이곳에 살지도 않으시는 先生님께서 여기 있는 가게主人들을 어찌 다 아십니까? 北漢山 山神靈인 저도 잘 모르는데요?”

“난 北韓産 山神靈보다 훨씬 더 높은 大韓民國 小說家야, 小說家! 大韓民國 小說家를 모르는 사람이라면 그게 똥종이지, 어디 사람 ××야. 別것 아닌 鳳이 김선달이도 大同江 물을 팔아먹었는데, 名色이 大統領도 당선시켰다 떨어뜨렸다, 그날 氣分에 따라 맘대로 갖고 노는 大韓民國 小說家가 燒酒 몇 박스에 左之右之하면 되겠어.”

술盞 때문에 단골 술집 바꾼 천상병

抵抗詩人 故 조태일 氏.

‘나 하늘로 돌아가리라 / 아름다운 이 世上 逍風 끝내는 날 / 가서 아름다웠더라고 말하리라’(‘귀천’ 몇 토막)라는 詩를 남기고 正말 하늘로 돌아간 詩人 千祥炳(1930~93). 젊은 날에는 燒酒, 麥酒 等 닥치지 않고 마구 마셨던 그도 末年에는 막걸리를 즐겼다.

그가 京畿道 議政府에 살 때 자주 가던 단골 막걸리집이 있었다. 그런 어느 날 千 詩人이 갑자기 단골 막걸리집을 버리고 다른 막걸리집으로 가기 始作했다. 이를 異常하게 여긴 千 詩人 夫人 목순옥 女史가 고개를 갸웃거리며 물었다.

“요즘 새로 가는 막걸리집 酒母가 아주 예쁜가 보죠?”

“문디 가시나 아이가. 그 막걸리집은 예전에 다니는 그 집보다 술盞이 훨씬 더 크다 아이가.”

詩人 千祥炳에 얽힌 이야기는 以外에도 참 많다. 韓國文壇에는 詩人 千祥炳에 얽힌 여러 이야기보다 더 우스꽝스럽고 어이가 없는 일들이, 꼭 그래야만 하는 것처럼 어제도, 오늘도, 來日도 끊임없이 터진다.

내가 民族文學作家會議(只今의 韓國作家會議)에서 總務 幹事를 맡아 일할 때도 그랬다. 時 ‘國土’로 널리 알려진 조태일(1941∼99) 詩人이 民族文學作家會議 常任理事를 맡고 있을 1988年 들머리께 있었던 ‘洋酒 오바이트 事件’도 그랬다.

詩人 조태일은 生麥酒를 참 좋아했다. 대낮이든 저녁이든 밤이든 그는 生麥酒집에 들어가 앉으면 500cc 生麥酒를 10盞 以上 連거푸 마시곤 했다. 按酒도 잘 먹지 않았다. 只今 생각해도 稀罕한 것은, 그는 아무리 生麥酒를 많이 마셔도 化粧室에 한 番도 가지 않는다는 것이다.

“젊은 넘들이 그기가 왜 그리 짧아! 그렇게 파닥거려서야 제대로 된 詩나 小說을 쓸 수 있겠어. 술도 文學과 雙둥이인데, 느긋하게 醱酵를 시킬 줄 알아야지.”

“先生님! 그 祕法 좀 알려주십시오.”

“祕法은 없어. 詩人이 타고나는 것처럼 술꾼도 타고나야 하는 거야.”

조 詩人은 一週日에 두어 番씩 아침 일찍 民族文學作家會議 事務室로 나왔다. 그는 파이프 담배를 生麥酒를 마실 때만 빼곤 거의 입에 문 채 新聞을 뒤적거리거나 눈을 지그시 감고 冥想에 잠기곤 했다. 말도 別로 없었다. 꼭 해야 할 말만 했기 때문에 그가 지닌 속내를 읽으려면 얼굴表情을 보면서 눈치껏 判斷할 수밖에 없었다.

그는 아침에 나왔다가 點心 때가 지나 午後 3~4時쯤 되면 자리에서 일어나 나를 데리고 가까운 ‘兒峴生麥酒’ 집으로 자주 가곤 했다. 그날도 午後 3時쯤 조 詩人을 따라 兒峴生麥酒 집으로 갔다. 그는 그날따라 무슨 氣分 나쁜 일이 있었던지 生麥酒 500cc를 열 盞 넘게 連거푸 마시더니 꽤 이른 時間인데도 자리에서 일어섰다.

麥酒 500cc 10盞이 基本인 조태일 詩人

“우리 집에 가서 한盞 더 하자고.”

“先生님, 좀 取하신 것 같은데 괜찮겠습니까?”

“걱정 마. 이깟 生麥酒 몇 盞에 무너질 내가 아니야. 택시 잡아, 택시!”

粥型(竹兄) 조태일 詩人은 키가 180㎝에 達할 程度로 컸고, 덩치도 아주 좋아 文壇에서는 ‘巨軀’로 불렸다. 그런 그가 生麥酒집을 나서면서 비틀거리는 것이었다. 그가 비틀거리는 모습을 처음 본 나는 얼른 팔짱을 끼었으나 너무 힘에 부쳐 택시를 잡기 위해 서 있다 몇 番이나 같이 길바닥에 나뒹굴곤 했다. 택시 또한 슬며시 다가왔다가 그가 若干 비틀거리는 모습을 보곤 그대로 쌩 달아났다. 나는 한동안 그렇게 그와 택시와 씨름을 하다가 겨우 택시를 잡았다.

“방배동 쪽으로 가주세요.”

그는 택시에 타자마자 그대로 잠들어버렸다. 問題는 택시가 그가 살고 있는 방배동 가까이 닿았을 때였다. 運轉技士가 물었다.

“방배동 어디쯤이세요?”

나는 서둘러 그를 흔들어 깨웠다. 그동안 한番도 그가 사는 집에는 가지 않았기 때문에 그가 사는 집이 正確히 어느 곳인지 몰랐다. 그렇게 그와 2~3分쯤 실랑이를 한 끝에 그가 부스스 눈을 뜨면서 말했다.

“運轉技士가 알아서 해.”

“뭐라고요?”

“아니, 그러지 말고 그냥 여기서 내려주세요.”

할 수 없었다. 식은땀을 뻘뻘 흘리며 그를 부축해서 택시에서 내리자 그는 저기 보이는 布帳馬車에 가서 한盞 더 하자고 혀가 若干 꼬부라진 소리로 말했다.

“先生님! 그만 드세요. 宅이 어디세요?”

“마누라한테 電話해서 여기 布帳馬車로 나오라고 그래.”

“네.”

그는 布帳馬車에서도 暫時 졸더니 師母님이 오자 어느새 그랬냐는 듯이 멀쩡하게 일어났다.

“여기까지 왔으니 오늘은 우리 집에서 자고 가. 總務幹事가 말이야, 常任理事 집도 모른다는 게 말이나 돼.”

조 詩人 집은 2層으로 이루어져 있었다. 2層에 있는 房이 그가 쓰는 書齋였다.

“여보! 여기 술床 좀 차려!”

“많이 드신 것 같은데 그냥 과일이나 드세요. 이 詩人은 오늘 우리 집에 첨 오셨는데 未安해요.”

師母님이 沙果와 배, 딸기가 수북이 담긴 접시를 2層 書齋에 올려놓고 내려가자 조 詩人이 빙긋 웃었다.

“이소리, 걱정 마! 내 그럴 줄 알고 여기 洋酒 몇 甁을 숨겨두었지.”

조 詩人이 큰 글라스에 洋酒를 가득 따르더니 쭈욱 마시라고 했다. 그렇게 몇 盞 連거푸 마시자 精神이 오락가락하기 始作했다. 조 詩人이 내려간 뒤 어떻게 잠이 들었는지도 몰랐다. 얼마나 지났을까. 어디선가 나를 부르는 소리가 稀微하게 들리기 始作했다. 瞬間 ‘아차! 여기가 조태일 先生님 宅이지’라는 생각에 후다닥 일어났다. 겨우 일어나 이부자리를 整理하려던 나는 氣怯을 했다. 자다가 나도 모르게 이부자리에 ‘오바이트’를 하고 만 것이었다.

큰일이다. 이를 어쩌나. 서둘러 이부자리에 쏟아놓은 內容物을 休紙로 대충 치우려 아등바등하고 있는데 조태일 詩人이 또다시 크게 불렀다.

어쩔 수 없었다. 나는 이부자리 위에 休紙를 둘둘 말아 덮은 뒤 이부자리를 한곳으로 대충 밀쳐놓고 1層으로 내려가 조태일 詩人과 함께 아침밥을 먹었다. 혀가 까끌까끌한 게 밥알이 입안에서 뱅뱅 돌았다. 말을 해야 하나 말아야 하나, 苦悶과 함께 未安해서 고개를 들 수도 없었다.

그렇게 그럭저럭 2週日이 흘렀다. 조 詩人은 그동안 事務室에 몇 番이나 왔다가 나와 함께 生麥酒를 마시면서도 아무런 말을 하지 않았다. 그러던 어느 날, 한 文人이 내게 直擊彈을 던졌다.

“이 詩人, 그대가 最近 ‘暘烏社’를 세게 터뜨렸다며?”

“‘暘烏社’(洋酒 오바이트 事件) 그게 무슨 말이죠? 그리고 누가 그래요?”

“所聞에 따르면 이 詩人이 조태일 先生 宅에 가서 비싼 洋酒 마시고 자다가 이불에 오바이트를 한 뒤 치우지도 않고 도망쳤다던데?”

“입이 千金처럼 몹시 무거운 조태일 先生님이 文人들에게 그런 말씀을 하셨을 理가 없을 텐데….”

“글쎄?”