|

|

|

|

|

| 別稱

|

號(號): 檀園(檀園), 단구(丹邱), 西湖(西湖), 고면거사(高眠居士), 첩醉翁(輒醉翁)

|

| 出生

|

1745年

|

| 死亡

|

?

|

| 職業

|

書畫家 出身 官僚

|

| 國籍

|

朝鮮

|

| 宗敎

|

儒敎

(

性理學

)

|

| 父母

|

김석무

(簿)

忍冬 張氏

(某)

|

| 子女

|

김양기

(아들)

|

|

|

| 風俗畫

|

|

|

| 강세황

|

金弘道

(金弘道,

1745年

~

1806年

?)는

朝鮮

後期의 風俗 畫家이다. 本貫은

金海

, 字는 사능(士能), 號는 團員(檀園)·段丘(丹邱)·西湖(西湖)·고면거사(高眠居士)·臭化社(醉畵士)·첩醉翁(輒醉翁)이다.

[1]

京畿道

安山市

檀園區

는 그의 號 團員을 따온 이름이다.

正祖

時代 때

文藝復興

氣의 代表的인 畫家로 여겨진다. 그는 山水畫, 風俗畫에서 큰 比重을 차지하는 畫家였지만 告詞人物火 및 新鮮度, 花鳥畫, 不和 等 모든 分野에서 獨創的인 繪畫를 構築한 畫家이기도 하다.

[2]

主로 御名·高官의 命, 兩班의 請託을 받아 그림을 그렸지만, 一般 庶民들의 日常生活을 그린 風俗畫家로 우리에게 注目받고 있다.

[3]

또한 그는 그림만 그린 것은 아니고, 詩도 써서 아들

김양기

가 出版한 《團員遺墨》이라는 文集도 있다. 確實한 出生 等은 알려진 바가 없다.

生涯

[

編輯

]

幼年 時節

[

編輯

]

出生과 家計

[

編輯

]

京畿道 安山에서 아버지 김석무(金錫武)와 어머니 忍冬 張氏(仁同 張氏) 사이에서 태어났다.

金海 金氏

三絃派 17世孫이며, 탁영

김일손

(金馹孫)의 後孫이다. 6大棗部

김수원

(金秀源)은 朝鮮 宣祖 때 內禁衛將을, 現祖父 김흥상(金興祥)은 禦侮將軍을, 高祖父 김득남(金得男)은 守門將을, 高祖父 김중현(金重鉉)은 別除를, 曾祖父 김진창(金震昌)李 萬戶 벼슬을 지냈다. 代代로 下級武官을 지낸 中人 집안이었다.

[4]

할아버지 김수성(金壽星)은 벼슬을 하지 않았다. 외아들 김양기(金良驥)도 山水畫와 花鳥圖를 잘 그린 畫家이다. 金弘道의 號로 가장 有名한 "檀園"(檀園)은 明나라의 文人畫家 團員 이유방(檀園 李琉芳, 1575~1629)의 號를 그대로 따온 것이다.

[5]

"단로"(檀老)나 "單옹"(檀翁)이라는 號는 모두 "檀園"을 應用한 老年 무렵의 號다.

[5]

그의 幼年時節은 別로 알려진 것이 없다. 金弘道에 關한 文獻인 吳世昌의 編著人 《槿域書畫徵》속에 들어있는 〈호산外捨〉에도 가장 重要한 金弘道의 生父母와, 兄弟關係, 本妻와 子女關係에 對한 言及이 全혀 없으며,

[6]

강세황

이 지은 《團員機》(檀園記)에만 金弘道가 젖니를 갈 나이 때부터 姜世晃의 집에 자주 드나들면서 話法(畵法)을 배웠다고 한다.

[7]

이렇게 金弘道의 幼年時節이 베일에 가려진 것은 〈호산外捨〉를 著述한 조희룡(趙熙龍)李 金弘道를 平素에 崇拜한 나머지 詳細한 事實은 意識的으로 記錄하지 않은 것으로 推定된다.

[8]

美術世界에 들어오다

[

編輯

]

한便 當時에는 花園世界는 무척 閉鎖的이었다. 그런데 金弘道의 家計로 보면 金弘道 집안에는 花園이나 獅子冠(寫字官) 出身이 없다. 따라서 많은 사람들이 그가 어떻게 姜世晃과 交際할 수 있었는지에 對해 疑懼心을 가진다. 그러나 《화사兩家譜錄》(畵寫兩家譜錄)을 參考하면 金弘道의 父親인 김석무(金錫武)의 丈人, 卽 金弘道의 外祖父는 장필주(張弼周)이고, 그가 屬하는 인동張氏(仁同張氏) 집안은 代代로 花園을 낸 花園社會의 名門巨族이다. 따라서 金弘道는 外家에 드나들다 自身의 火災(畵才)가 돋보여 姜世晃을 비롯한 花園世界에 紹介되었으리라.

[5]

姜世晃의 만남

[

編輯

]

강세황은 詩(詩), 서(書), 火(畵)에 能했으며 當時 最高의 鑑識眼으로서 金弘道의 畫業에 많은 도움과 影響을 주었다. 그리고 강세황은 正祖의 信任을 두텁게 받아 金弘道가 正祖의 御眞(御瞋)을 製作하는 名譽를 누리도록 해주었는데, 이것은 花園으로서 最高의 榮光을 누린 것이라고 할 수 있다.

[5]

또한 강세황은 末年에 이르러 金弘道를 가리켜 "우리나라 금세(今世)의 宸筆(神筆)"

[9]

이라고 極讚하고 話題(畵題)를 써주었던 것으로 미루어 보아 그들의 關係가 매우 密接했을 것이라 學者들은 斟酌하고 있다.

[10]

姜世晃의 稱讚

[

編輯

]

강세황은 金弘道의 才能을 이렇게 稱讚하였다.

| “

|

檀園은 어릴 적부터 그림을 工夫하여 못 하는 것이 없었다. 人物, 山水, 新鮮,

不和

, 꽃과 과일, 새와 벌레, 물고기와 게 等에 이르기까지 모두 妙品(妙品)에 該當되어 옛사람과 比較할지라도 그와 對抗할 사람이 거의 없었다. 特히 神仙과 花鳥를 잘하여 그것만 가지고도 한 世代를 울리며 後代에까지 傳하기에 充分했다. 또 우리나라 人物과 風俗을 잘 그려내어 工夫하는 선비, 市場에 가는 장사꾼, 나그네, 閨房, 農夫, 누에 치는 女子, 二重으로 된 家屋, 겹으로 난 門, 거친 山, 들의 나무 等에 이르기까지 그 形態를 꼭 닮게 그려서 模樣이 틀리는 것이 없으니 옛적에는 이런 솜씨는 없었다. 그림 그리는 사람은 大體로 千과 종이에 그려진 것을 보고 배우고 익혀서 功力을 쌓아야 비로소 비슷하게 할 수 있는데, 團員은 獨創的으로 스스로 알아내어 巧妙하게 自然의 調和를 빼앗을 수 있는 데까지 이르렀으니, 이는 天賦的인 素質이 普通 사람보다 훨씬 뛰어나지 않고서는 될 수 없는 일이다.

|

”

|

|

|

— 강세황

|

[4]

電氣 生涯

[

編輯

]

《

武藝圖譜通志

》에 실린 揷畵, 各 武藝 過程마다 그림을 덧붙여 理解를 도우려 했다. 正祖의 命으로 刊行된 冊의 그림이므로, 正祖가 그림에 關한 일을 맡겼던 金弘道가 그렸을 可能性이 높다.

[11]

《

武藝圖譜通志

》에 실린 揷畵, 各 武藝 過程마다 그림을 덧붙여 理解를 도우려 했다. 正祖의 命으로 刊行된 冊의 그림이므로, 正祖가 그림에 關한 일을 맡겼던 金弘道가 그렸을 可能性이 높다.

[11]

이처럼 姜世晃의 指導를 받으며 成長한 金弘道는 20代에서부터 이미 화명(畵名)이 높았을 것으로 斟酌된다. 그것은 大略

1773年

(英祖 49年)頃에 29歲의 나이로 英祖 御眞 및

王世孫 離散

의 肖像畫 製作에 同參華奢로 參與하여 그렸다고 생각되는 것인데, 이것은 花園으로서의 才能이 如干 인정받지 않고서는 하기 어렵고 그만큼 명예로운 일이기 때문이다. 또한 《》를 보면 正祖의 말씀으로 "金弘道는 그림에 巧妙한 者로 그 이름은 안지 오래이다. 30年 前 肖像을 그렸는데 이로부터 무릇 會社(繪事)에 屬한 일은 모두 紅島로써 主張하게 하였다." 고 하였으니 일찍이 花壇에 自身의 이름을 날렸음은 疑心의 餘地가 없다.

[12]

그는 英祖의 御眞을 그린 공으로 1773年 掌苑署(掌苑署) 別除(別提)로 任命되며, 30歲 되던 해인 1774年에는 王室 所有의 園圃(園圃)와 菜蔬栽培를 管掌하는 司圃署(司圃署)에서 種6品의 官職인 別除(別提)로 任命받게 된다. 그리고

1776年

에 王世孫이 영조를 이어 情調로 寶位에 오르자, 貞操에게 《

奎章閣도

》를 바쳤고,

1781年

(正祖 5年)에 御眞畵師(御眞畵師)로서 正祖의 肖像畫를 그렸다. 이 공으로 金弘道는 와서(瓦署) 別除로 任命된다.

[13]

이 무렵 金弘道는 [新鮮度], [群仙圖], [煽動吹笛], [笙簧을 부는 新鮮] 等의 新鮮度와 [서원아집度], [平生도] 等의 人物化, 그리고 [書堂], [씨름], [打作], [우물가] 等의 風俗畫를 많이 그렸다.

[4]

正朝와 金弘道

[

編輯

]

金弘道는 英祖 末年에 世孫(正祖)의 肖像畫를 製作한 것을 契機로, 自身의 才能을 알아본 正祖로부터 많은 配慮와 關心을 받은 것으로 보인다.

[14]

金弘道와 正祖와의 關係는 趙熙龍의 《호산外捨》 속에 "正祖 때에는 花園의 供奉(供奉)으로 管內에서 그림을 그려 올릴 때마다 每番 稱讚을 받고 곧 왕지(王旨)에 맞았다." 또는 "임금께서 金剛山 四群(四郡)의 山水를 金弘道에게 그리라고 命하고 寬容으로 조석(朝夕)을 받들게 하니, 이는 履修(異數)의 待接이었다."라는 記錄을 통해 斟酌해 볼 수 있다.

[15]

또한

正祖

는 自身의 文集인 《

弘齋全書

》에서 金弘道에 對해 다음과 같이 적었다.

| “

|

金弘道는 그림에 솜씨 있는 者로서 그 이름을 안 지가 오래다. 三十 年쯤 前에 나의 肖像을 그렸는데, 이로부터 무릇 그림에 關한 일은 모두 紅桃를 시켜 主管케 하였다.

|

”

|

|

|

— 正祖의 어제文集, 《弘齋全書》, 〈삼가 走者 先生의 詩에 和韻함〉, 詩의 末尾에 添附된 協奏(夾註)

|

[16]

後記 生涯

[

編輯

]

忠淸道 軟風의 縣監으로 任命

[

編輯

]

金弘道의 後期 作品의 始作을 象徵的으로 보여주는 것이 40歲 되던 해인 1784年에 그린 《單元도》이며 이 때부터 "檀園"이라는 官署를 使用하기 始作했다. 中人인 金弘道가 明나라의 文人畫家 이유방의 號를 自身의 號로 삼은 것은 後期의 그의 새로운 心的狀態를 反映한 것이다.

[17]

40歲가 되던 해인

1784年

에는 慶尙道 安東의 안기역(安奇驛) 察訪(察訪)

[18]

이 되어 2年 5個月 間 勤務하였다.

1790年

에는

正祖

가 할아버지

英祖

와의 政治的인 對立으로 죽은

思悼世子

를 위해서 지은 寺刹인

龍珠寺

大雄殿에 韻沿法으로 立體感을 살린

三世如來後佛幀畫

를 그렸다. 48歲가 되던 해인

1791年

에는 忠淸道 軟風의 縣監으로 任命되었다. 忠淸道 軟風에서 縣監으로 일한 經驗은 金弘道가

民衆

들의 삶을 中國의 影響을 받는 代身 自身만의 個性으로 그려내는 重要한 機會가 되었다.

1796年

에는

龍珠寺

父母恩重經

의 揷畵,

1797年

에는 政府에서 찍은

五倫行實圖

의 揷畵를 그렸다.

金弘道가 51歲의 나이가 되던

1795年

에 “남의 仲媒나 일삼으면서 百姓을 虐待했다.”는 忠淸 慰諭使 홍대협의 報告로 萬 3年만에 罷職됐다.

[4]

軟風 縣監에서 解任되어 漢陽으로 올라온 金弘道는 다시 花園으로 活動하였다. 그리고 그 後에 金弘道는 50代의 나이로 官職 生活 以後에 自身의 獨特한 畫風을 定立해가며 活潑한 作品 活動을 벌이게 된다. 이 時期 그는 圖畫署의 公的인 일 以外에 私的인 注文에 依한 作品도 活潑하게 하였고, 부드럽고 抒情的인 筆致로 그린 그의 作品은 人間的으로나 畫家로서나 圓熟한 모습을 보여준다.

[19]

이렇듯 많은 그림을 그렸고 當代 最高의 畫家로 이름이 높았지만, 그의 삶은 어려웠고, 健康이 좋지 않았다. 紙筆墨이 不足했을 程度로 가난했던 적도 있지만, 生活에 크게 拘礙받는 性格은 아니었다. 趙熙龍의 《호산外捨》는 이런 金弘道의 모습을 잘 傳해주는 有名한 逸話를 紹介하고 있다.

[4]

| “

|

집이 가난하여 더러는 끼니를 잇지 못하였다. 하루는 어떤 사람이 梅花 한 그루를 파는데 아주 奇異한 것이었다. 돈이 없어 그것을 살 수 없었는데 때마침 돈 3千을 보내주는 者가 있었다. 그림을 要求하는 돈이었다. 이에 그中에서 2千을 떼내어 梅花를 사고, 8百으로 술 두어 말을 사다가는 同人들을 모아 매和音(梅花飮)을 마련하고, 나머지 2百으로 쌀과 땔나무를 사니 하루의 界冊도 못 되었다.

|

”

|

|

|

— 조희룡, 《호산外捨》

|

[20]

老年

[

編輯

]

1800年

正祖

가 갑작스럽게 昇遐한데다가 正確한 時期를 알 수는 없지만 그와 交流하던 後援者인 김한태度 別世하여 그는 後援者를 모두 잃고 生活이 어려워졌다.

[21]

金弘道가 正確히 몇 年에 死亡을 했는지는 傳해지지 않는다.

1805年

12月에 쓴 便紙만 傳해지고 以後 行跡과 作品이 一切 傳하지 않아 예순한두 살이던

1805年

이나

1806年

道路 推測될 뿐이다.

[4]

그의 아들

김양기

도 아버지를 이어 花園이 되었다.

金弘道의 交流

[

編輯

]

金弘道는 매우 폭넓은 사람들과 다양한 交流를 했다. 이를 통해 그림을 그리는 것 外에도 文學, 哲學, 音樂 等 多方面의 素養을 닦아 畫家로서의 成長에 큰 도움을 받았다. 金弘道가 交流한 人物들의 가장 큰 特徵은 南人과 中書出身 文士들과의 交流가 많았다는 點이다.

그는 南人들 中 스승이 되어준

강세황

과, 文壇의 指導者

이용휴

, 정범조(丁範祖:1723~1801), 정란(鄭瀾:1725~1791) 等과 많은 交流를 했는데, 이들은 電氣 金弘道의 成長에 決定的인 寄與를 하였다. 中書인으로는 홍신유(洪愼猷, 1724~?)와 같은

委巷 詩人

들과 燕巖

朴智元

같은

北學派

文人들이 있다.

남인

들이나 委巷 詩人, 그리고 北學派의 事實的 文學理論은 當代의 時代的 風潮를 形成한 同時에 金弘道의 風俗畫나

眞景山水

에 큰 影響을 주었던 것으로 學者들은 推測하고 있다.

- 背景은 隱隱한 먹으로 强調하였다.

- 조금 짙은 먹으로 그린 뒤, 거기에다 나무와 바위 等을 實感나게 表現하기 위해 가볍게 點을 찍었다.

- 水墨彩色畫

舞童(舞童, 춤추는 아이), 書堂, 나룻배, 씨름 等을 收錄한 風俗畫帖을 發表하여

民衆

의 삶을 다룬 作品 活動을 하였다.

繪畫的 成果와 影響

[

編輯

]

그는 김응환에게 師事했으나 强烈한 個性으로 獨特한 境地를 開拓하여 韓國的인 風土 感覺을 잘 表現했다. 風化에서는 해와 風車를 調和하여 庶民的인 風趣度 그렸고, 彩色의 濃淡(濃淡)으로 形體의 遠近·高低를 表現하기도 했다. 當時 花壇에 固着된 中國 그림 樣式을 脫皮하여 大膽하게 南畫 樣式을 試圖해서 新鮮한 造形美를 完成했다.

作品

[

編輯

]

作品으로 《

群仙圖屛風

》, 《

風俗畫帖

》, 《鬪犬度》, 《

소림명월도

》 等이 있다.

群仙圖

[

編輯

]

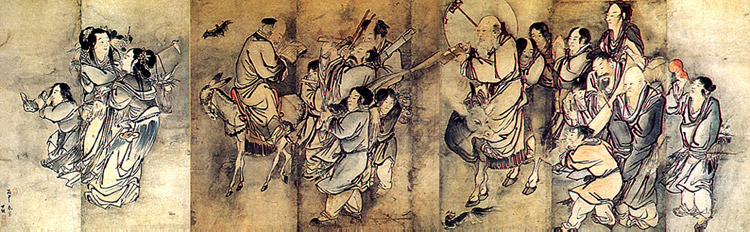

金弘道 <

群仙圖

> (1776年),

國寶

第139號,

호암미술관

所長, 서른두 살 때 그린

屛風

그림,

新鮮

이 新鮮童子를 데리고

西王母

의 生辰잔치에 가는 모습을 그렸다.

[22]

金弘道 <

群仙圖

> (1776年),

國寶

第139號,

호암미술관

所長, 서른두 살 때 그린

屛風

그림,

新鮮

이 新鮮童子를 데리고

西王母

의 生辰잔치에 가는 모습을 그렸다.

[22]

風俗畫

[

編輯

]

金弘道의 作品 中 가장 널리 알려진 風俗畫는 거의 大部分 그가 30臺에 그린 것이다. 그의 風俗畫는 그가 34歲인 1778年 그린 8幅의 〈行旅風俗圖〉 屛風과 30代 中後半에 그린 25點의 〈

風俗畫帖

〉(모두 국립중앙박물관 所藏)으로 傳해지고 있다. 〈行旅風俗圖〉는 金弘道가 風俗畫에 눈뜨고 關心을 가지게 된 初期 作品이라 할 수 있다. 〈行旅風俗圖〉屛風은 姜世晃이 各 幅마다 그림을 說明한 評을 써넣었고, 緋緞 위에 軟한 淡彩와 水墨으로 섬세하게 農漁村의 모습을 描寫하고 있다. 〈行旅風俗圖〉는 筆力과 畵面의 짜임새가 未熟한 대로 黑笠을 쓴 선비와 官僚, 머슴과 弄漁夫들의 生活相 等 日常 속에서 흔한 素材로 現場感 있는 背景處理와 함께 繪畫的으로 이끌어내려한 金弘道의 意欲이 배어있다.

〈行旅風俗圖〉보다 더 完成된 形態의 人物 소묘력이 보이는 作品으로 〈風俗畫帖〉이 있다. 한 幅의 크기는 27.0X22.7cm이고 全體 25點으로 꾸며진 이 畫帖은 正確한 年代가 알려지지 않았지만 人物들의 描寫技法과 筆致로 볼 때 30代 後半 作品으로 學者들은 推定하고 있다. 〈風俗畫帖〉는 背景을 省略하고 素描風에 若干의 淡彩를 加害 종이에 그린 것으로 本格的인 風俗 그림이라기 보다는 一種의 風俗化 스케치북 形態이다.

-

書堂

(書堂), 單元風俗圖첩(檀園風俗畵帖)에서 종이에담채, 27 cm x 22.7 cm, 國立 中央博物館 所藏

-

打作

-

기와 이기

-

漁場

-

활쏘기(射弓), 單元風俗圖첩(檀園風俗畵帖)에서 종이에담채, 27 cm x 22.7 cm, 國立 中央博物館 所藏

-

舞童

-

논갈이

-

빨래터 위쪽 옆에 몰래 숨어서 지켜보는 사내가 있다.

-

고누놀이, 單元風俗圖첩(檀園風俗畵帖)에서 종이에담채, 27 cm x 22.7 cm, 國立 中央博物館 所藏

-

行商

-

場터길

-

자리짜기

-

占卦

-

點心

-

酒幕

-

-

-

-

-

路上破顔(路上破顔)

金弘道가 登場한 作品

[

編輯

]

텔레비전

[

編輯

]

映畫

[

編輯

]

家族 關係

[

編輯

]

- 曾祖父: 김진창(金震昌, 1662年 ~ 1722年)

- 曾祖母:

全州 李氏

(全州 李氏) - 이진성(李震馨)의 딸

- 큰할아버지: 김수견(金壽堅)

- 할아버지: 김수성(金壽星, 1686年 ~ 1750年)

- 할머니:

密陽 朴氏

(密陽 朴氏) - 박등(朴登)의 딸

- 伯父: 김석추(金錫秋)

- 아버지: 김석무(金錫武, 1711年 ~ 1780年)

- 어머니:

忍冬 張氏

(仁同 張氏) - 장필주(張弼周)의 딸

- 아들: 김양기(金良驥, 1763年 ~ 1833年)

같이 보기

[

編輯

]

各州

[

編輯

]

- ↑

韓國歷代人物情報시스템 - 金弘道

[

깨진 링크

(

過去 內容 찾기

)]

- ↑

서민지, 《檀園 金弘道에 關한 硏究 : 風俗畫帖을 中心으로》, 大邱 : 啓明大 敎育大學院, 2004. 08, 7쪽

- ↑

전진희, 《檀園 金弘道의 風俗畫 硏究》, 碩士學位論文, 檀國大學校, 1998, 1쪽

- ↑

가

나

다

라

마

바

윤희진, 네이버캐스트-〈가장 韓國的인 그림을 그린 天才畫家- 金弘道〉, 2010年 12月 31日

[

깨진 링크

(

過去 內容 찾기

)]

- ↑

가

나

다

라

김일선, 《檀園 金弘道의 風俗畫 硏究 : 風俗畫帖을 中心으로 》, 大邱 : 啓明大 敎育大學院, 2006. 12., 9쪽

- ↑

李東洲, 《우리 옛 그림의 아름다움》, 서울: 時空社, 1996年, 230-231쪽

- ↑

유홍준, 《火因熱戰(2)》, 서울: 역사비평사, 2001, 172쪽

- ↑

李東洲, 《檀園 金弘道》, 澗松文化 5 (韓國民俗美術硏究所), 1975年, 29쪽</해피롱니카인스발>

- ↑

德壽宮 所藏, 서원아집屛風化坪

- ↑

李東洲, 《우리나라 옛 그림》, 서울:學古齋, 1995, 184쪽

- ↑

오주석 (1998). 《團員 金弘道》. 열화당. 175 그림72쪽.

- ↑

김일선, 《檀園 金弘道의 風俗畫 硏究 : 風俗畫帖을 中心으로 》, 大邱 : 啓明大 敎育大學院, 2006. 12., 10쪽

- ↑

진준현, 《檀園 金弘道 硏究》, (서울: 일지사, 1999), 25쪽

- ↑

진준현, 《檀園 金弘道 硏究》, (서울: 일지사, 1999), 21~30쪽

- ↑

김일선, 《檀園 金弘道의 風俗畫 硏究 : 風俗畫帖을 中心으로 》, 大邱 : 啓明大 敎育大學院, 2006. 12., 11쪽

- ↑

오주석 (1998). 《團員 金弘道》. 열화당. 24쪽.

,再引用

- ↑

박정국, 《檀園 金弘道의 現實認識에 對한 考察》, 弘益大學校 大學院 東洋學科, 2007. 06, 24쪽

- ↑

只今의 驛長과 郵遞局長을 합친 것과 비슷하나 거느리는 人員이 1,300餘 名이나 되었다.

- ↑

김일선, 《檀園 金弘道의 風俗畫 硏究 : 風俗畫帖을 中心으로 》, 大邱 : 啓明大 敎育大學院, 2006. 12., 12쪽

- ↑

오세창, 《槿域書畫徵》, (서울:時空社, 1998) 205~206쪽

- ↑

老年에 그는 健康과 生活 形便이 모두 좋지 않아서 아들의 授業料도 내줄 形便도 되지 못했다.

오주석 (1998). 《團員 金弘道》. 열화당. 13쪽.

- ↑

오주석 (1998). 《團員 金弘道》. 열화당. 100 그림 32쪽.

參考 文獻

[

編輯

]

- 서민지, 《檀園 金弘道에 關한 硏究 : 風俗畫帖을 中心으로》, 大邱 : 啓明大 敎育大學院, 2004. 08

- 김일선, 《檀園 金弘道의 風俗畫 硏究 : 風俗畫帖을 中心으로》, 大邱 : 啓明大 敎育大學院, 2006. 12.

- 전은림, 《檀園 金弘道의 風俗畫 硏究》, 東國大學校 敎育大學院, 2003

外部 링크

[

編輯

]