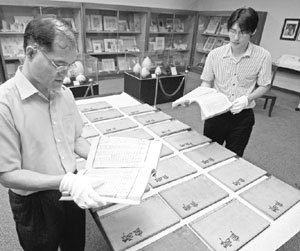

유네스코 세계기록유산으로 登載된 許浚의 東醫寶鑑.

韓醫學에는 두 部類의 意思가 있다. 社會正義 實踐을 위해 醫療를 施行하는 有意(儒醫)와 經濟的 目的을 위해 醫療를 利用하는 歲의(世醫)가 그것이다. 留意는 儒家文化로 대표되는 傳統文化와 선비文化를 硏究하고 實踐했다. 그들에게 醫療는 社會正義를 實踐하는 方便이었다.

反面 歲의(일반의)는 뛰어난 實質的 技術을 가지고 있었지만 작은 技術도 祕密로 하여 戰勝하지 않았고 오히려 이를 私有財産으로 삼아 代代로 물려주며 利속을 챙기는 手段으로 活用했다. 理論은 적고 實用만이 追求되는 醫療行爲였다. 診療形式은 主로 誹謗(?方)에 依支했는데 맞는 症勢에 對해서만 效果가 있을 뿐 다른 技術的 變化와 進展은 없었다.

傳統醫學인 韓醫學이 消滅되지 않고 命脈을 이어온 데는 有意義 役割이 絶對的이었다. 이들은 學問的 素養이 깊었고 醫學常識을 잘 熟知하고 理解했다. 또 自身과 家族을 비롯한 周邊人들의 健康을 보살피면서 臨床科 經驗 蒐集, 理論的 推論을 통해 普遍的이고 論理的인 方式으로 著書를 執筆해 널리 普及했다.

桐·西洋 醫學의 統合

우리나라 歷史에서 代表的인 留意를 꼽으라면 많은 이가 朝鮮時代 유성룡 先生이나 丁若鏞 先生을 꼽는다. 그러나 近代 以後에도 참다운 儒醫라 할 만한 이는 있었다. 바로 이 글의 主人公인 조헌영 先生이다. 그가 生前에 가졌던 公式的인 職責만 봐도 그의 存在感, 무게感을 쉽게 斟酌할 수 있다. 그는 民族主義 陣營과 社會主義 陣營이 共同으로 構成한 新幹會 도쿄支會長, 朝鮮語學會 標準말 事情委員을 歷任했고 反民族行爲 特別調査委員會 委員으로 活躍했다. 制憲國會 議員으로도 參與했으며 平生을 社會正義 實現을 위해 活動했던 人物이다.

그의 삶에는 儒學的 傳統이 깊이 배어 있었다. 慶北 英陽郡 出身인 그의 집안은 代代로 退溪 李滉 先生의 가르침을 追尊해온 南人系統이었다. 人格修養과 道德重視의 學風을 물려받은 그는 할아버지와 아버지의 가르침으로 四書五經(四書五經)을 學習했다. 그의 할아버지는 乙未 抗日 義兵戰爭 때 義兵將으로 活躍한 조승기 先生이고 아버지는 조인석이다. 조헌영 先生의 아들은 靑鹿派 詩人으로 有名한 조지훈이다.

조헌영 先生은 大邱에서 高等學校를 마치고 日本으로 떠나 와세다大學 英文學部를 卒業했다. 韓醫學에 入門한 것은 30代 때였다. 自身의 著書인 ‘通俗韓醫學原論’에서 그는 늦깎이 韓醫學 硏究者가 된 理由를 이렇게 밝히고 있다.

“내가 韓醫學에 關한 著書를 쓴다는 것은 나 自身도 생각하지 못했던 일이다. 三十이 되어서 韓醫學書를 처음 펴보게 된 것은 韓醫學이 大衆醫療에 가장 貢獻이 많은데도 衰退해가는 것이 哀惜했기 때문이다.”

對外的으로는 이렇게 밝혔지만 다른 理由가 있었다는 一說도 傳해진다. 日本留學 時節에 만난 妓生이 肺結核에 걸려 治療해주고자 工夫했다는 것이다. 이런 事實을 證明이나 하듯 조 先生은 1934年 ‘肺病治療法’이라는 冊을 刊行했다.

理由야 어찌됐건, 그가 韓醫學에 魅了되고 心醉한 것은 가난하고 병든 民衆의 삶을 外面하기 힘들었기 때문임은 分明하다. 1935年 ‘신동아’에 寄稿한 그의 글에도 如實히 드러난다.

“兩儀는 훌륭한 診斷機械를 많이 갖추어야 하고 藥品도 大規模의 設備로 濟濟해야 하므로 돈이 많지 않으면 治療를 充分히 받을 수 없다. 하지만 韓醫는 藥物을 쉽게 求할 수 있고 治療도 何等의 設備를 必要로 하지 않아서 民衆醫療에 椄밀不可分의 關係에 있다.”

드라마 ‘許浚’의 한 場面.

그렇다면 疾病으로 苦痛에 빠졌으나 돈이 없어 病院에 갈 수 없는 民衆의 아픔을 救濟하고자 했던 그가 現實的인 삶에서도 留意로서의 生活에 滿足했을까? 그렇지는 않았던 것 같다. 염치없는 患者들을 向해 뼈아픈 말을 쏟아낸 그의 글에서는 人間的 面貌도 물씬 묻어난다.

“現在도 醫街에 가서 남의 바쁜 時間은 생각지도 않고 病 이야기를 두세 時間 張皇하게 늘어놓고, 있는 말 없는 말 다해가며 處方을 얻어가지고 가면서 未安하거나 感謝하다는 表情도 없이 가는 無禮한 사람이 있으니 이는 留意學者들의 仁術에 어린 양하던 民衆의 버릇이 남아있기 때문이다.”

先生이 著述한 ‘通俗韓醫學原論’은 현대 韓醫學의 始作이 됐다. 그는 傳統的인 韓醫學에서 벗어나 現代醫學과의 接合點을 찾고 이를 普遍的, 合理的으로 論證했다. 그는 東洋과 西洋의 各其 다른 眞理는 眞理가 될 수 없으며 東洋과 西洋의 眞理는 但只 다른 模樣으로 나누어진 것일 뿐이라는 原則을 갖고 있었다. 例를 들어 그는 身長(腎臟)의 槪念에 對해 現代醫學的 觀點을 借用, 腎臟이 泌尿뿐 아니라 生殖, 內分泌作用을 하는 機能을 갖고 있다고 보면서도 호르몬作用에 맞춰 韓醫學的으로 腎臟 槪念을 說明했다. 그는 鍼灸學에서도 東西洋을 아우를 수 있는 普遍的 槪念을 導入했다. 音的인 經絡은 간지럼을 잘 타며 保護할 必要가 있기 때문에 움츠린다고 말했다. 구타당할 때 腹部를 움츠리는 것도 이런 經絡作用의 延長이라는 說明이었다.

東醫寶鑑 飜譯에 參與

그가 東西洋의 醫學을 普遍的으로 統合할 必要를 느낀 데는 그만한 理由가 있었다. 日本韓醫學이 現代醫學的 方法을 採擇하면서 韓醫學的인 治療法을 喪失해갔기 때문이다. 조 先生은 日本韓醫學이 症狀에 따른 個人 差異를 無視하고 같은 藥물로 治療하는 現代醫學的 韓方療法을 一方的으로 導入, 施行해 韓醫學을 망쳤다고 생각했다. 서로 다른 正體性을 가진 醫學이 합쳐져 키메라 같은 怪物이 나왔다고 봤다. 1950年 保社部가 保健醫療行政法案의 醫療人 規定에서 韓醫師를 排除하는 法案을 提出하자 民族醫學을 抹殺시켜서는 안 된다며 韓醫師制度를 지켜낸 것도 모두 이런 理由에서였다.

| 이상곤

●

1965年 慶北 慶州 出生

●

現 甲山韓醫院 院長. 大韓韓醫師協會 外觀과 理事, 韓醫學 博士

●

前 大邱한의대 안耳鼻咽喉皮膚科 敎授

●

著書 : ‘콧속에 健康이 보인다’ ‘코 博士의 코 이야기’

|

|

6·25戰爭 때 拉北되어 北으로 간 뒤에도 그는 韓醫學 硏究를 멈추지 않았다. 世界的 文化遺物人 東醫寶鑑을 飜譯하는 作業에도 至大한 貢獻을 한 것으로 傳해진다. 實際로 東醫寶鑑의 境遇 漢字를 解釋한 飜譯本은 있어도 意味를 飜譯한 完譯本은 現在도 別로 나온 게 없다. 그런 點에서 그가 參與한 것으로 傳해지는 東醫寶鑑 飜譯은 글字的인 解釋뿐만 아니라 時代에 맞게 文化, 飮食, 管制, 複式, 醫療 等의 全般的 삶을 考證한 作品으로 只今도 높은 評價를 받고 있다. 이 冊은 北韓 保健部 同意원이 만들고 驪江이라는 會社에서 出刊했다.

韓醫學 改革에 對한 그의 마지막 熱望은 有意義 復活에 있었다. 有意的 韓醫師를 輩出하는 것인데 그는 韓醫師를 뽑는 面接에서 人格的 信望을 가장 重視했다고 傳해진다. 勿論 그 背景에는 民衆의 信望을 얻기 위해 醫療의 社會的 役割을 重視한 그의 原則이 있었다.

그가 그토록 지키고자 했던 留意로서의 韓醫師는 우리 時代에 어떤 모습으로 남아 있을까. 갑자기 우리의 모습이 두렵고 부끄럽게 느껴진다.