- 5萬張의 音盤을 갖춘 個人 音樂室 줄라이홀은 ‘버라이어티, 익사이팅, 로맨틱, 에로틱, 미스틱 시츄에이션’이 벌어지는 곳이라는 ‘嫉妬’를 받기도 한다. 새벽 1時에 超미니 스커트를 입은 서른 살 少女가 찾아오고 브람스, 브루흐, 슈베르트의 音樂이 雰圍氣를 高調시키는 곳이니 그럴 만도 하다. 그러나 축 늘어진 눈자위에, 古生代 知覺 같은 뱃가죽의 中年 主人은

- 淡淡하기만 한데….

미니스커트 입은 女性李줄라이홀에 떴다.

“先生님 너무너무 보고 싶어요. 時間 좀 내주시면 안 돼요?”

携帶電話 文字 메시지였다. 보낸 이는 몇 해 前 暫時 함께 일한 적이 있는 서른 살 무렵의 未婚女性 放送作家. ‘웬일이니’, 아니 率直히 ‘웬 떡이야’, 하자니 속 보이고 何如튼 事實대로 答信을 했다. 요즘 進行하고 있는 라디오 프로그램이 밤 12時에 끝나기 때문에 “밤 12時 以後밖에는 時間이 없는데…”라고 答信을 날렸더니 곧장 答 文字가 날아온다.

“그럼 12時 지나서 찾아뵐게요.”

少時적에야 밤 12時가 아니라 밤새 通話를 하다가 새벽 5時에 데이트 約束을 하는 일도 흔했다. 平常時 하지 않는 짓만 골라서 하는 것이 戀愛質疑 本領으로 알았다. 하지만 언제부터일까, 나는 그 누구의 戀愛 對象도 되지 못한다는 걸 깨우쳐야 했다. 나이 들어 꼬부라진 아저씨의 悲哀다. 女性性을 잃어버린 사람이라면 모를까, 大槪의 女性은 내게 점잖은 어르신의 處身을 期待한다. 한창 때는 그런 期待를 배반하는 것을 魅力(?)의 源泉으로 삼았건만 只今 그랬다가는 亡身煞만 뻗친다. 하, 그러나 어쨌든 밤 12時가 넘은 時刻 少女의 訪問이라니….

그날의 에피소드를 길게 말하려다 짧게 줄인다. 亡身 ‘어게인’이었으니까. 正確히 表現하면 亡身이 아니라 憤痛이 치솟았다. 서른 살의 어여쁜 少女는 正말로 새벽 1時쯤 엄청나게 짧은 치마를 입고 나타나 只今은 잘 記憶도 나지 않는 말들을 재잘거렸다. 나는 브루흐의 바이올린 協奏曲 1番에서 슈베르트 피아노 트리오, 브람스 또는 리하르트 시트라우스의 歌曲集類 等等 촛불 아래 雰圍氣 잡을 曲들로만 熱心히 ‘판돌이’를 했다. 시바스 리갈度 스트레이트로 제법 마셨다. 暫時 化粧室에서 몸을 풀고 왔더니 少女는 電話를 하고 있었다.

“先生니임, 雰圍氣가 너어무 너어무 좋아서요, 男子親舊 오라고 電話했어요. 只今 當場 달려온대요.”

“….”

그 다음부터의 狀況은 그냥 이 한마디 獅子後面 足하지 않을까.

“끙!”

줄라이홀의 記念 寫眞들. 노벨 文學賞 受賞 作家인 오에 겐자부로와 찍은 記念 寫眞(맨 아래)도 있다.

나름대로 멋을 부린 個人 音樂空間에서 ‘별딱’스럽고 興味津津한 일이 無時로 벌어질 거라고 推測하는 衆生이 많다. 내 또래 눈자위가 축 늘어지고 뱃가죽이 古生代 知覺으로 겹쳐진 中늙은이 親舊들의 想像이래야 뻔하다. 女子! 女子! 女子에 對한 妄想과 夢想. 하지만 그런 期待를 충족시킬 ‘버라이어티, 익사이팅, 로맨틱, 에로틱, 미스틱 시츄에이션’은 벌어지지 않는다. 클래식 音樂에만 專念하기 始作한 以後의 現象이 아닐까.

隱蔽된 空間의 別일

온갖 別일이 벌어지는 內 ‘쥐라紀’ 靑春의 作業室에서는 장르 不問으로 稀罕한 사운드의 난바다가 空間을 가득 메웠다. 異常한 音樂과 照明 아래서 멀쩡한 사람이 多重人格障礙로 빠져드는 일이 無時로 생겨나고는 했다. 多重人格은 ‘해리性 正體障礙’로 公式 名稱이 바뀌었다. 어쨌든 海里, 그러니까 自己로부터 ‘떠나는 것’이 그 症狀의 特性이다. 變形된 다른 自我로 脫出할 수 있도록 도와주는 戰慄의 音樂은 많다. 소닝유스나 존 존(John Zorn)의 音樂 같은 變態的 록이 그렇고, 장르 規定도 어려운 메레디트 멍크나 안젤리크 요나토스의 기나긴 音樂들이 그런 ‘別일’의 背景音樂 노릇을 한다.

아, 隱蔽된 空間에서 벌어지는 別일! 幽閉된 느낌, 벗어난 氣分을 느끼기에 나의 音樂室 ‘줄라이홀’만한 곳도 드물 것이다. 外部의 빛과 騷音이 全혀 들어오지 않을뿐더러 이곳에는 時計도 달曆도 없다. 實際의 現實을 일깨워주는 物品은 一切 排除하는 것이 이 作業室의 原則이다.

그런데 問題는 내가 꽤 오래前부터 클래식 音樂만 듣고 있다는 事實이다. 一生에 걸쳐 別別 장르를 다 涉獵해온 便이건만 이제는 寤寐不忘 中世 敎會音樂에서 現代音樂까지 클래식 族譜에만 매달린다. 암만해도 아무런 別일이 생겨나지 않는 것이 듣고 있는 音樂 장르와 關係가 있을 것 같다. 클래식 音樂은, 생각건대, ‘나를’ 돌아오게 만든다. 내가 오랫동안 同一視하고 싶어했던 페르소나, 그것이 나라고 確信하고 싶었던 어떤 面貌, 클래식 音樂은 그것 自體의 音樂學的 本領과는 相關없이 한 人間의 多面 多層性을 하나의 單一한 層位로 定立시키는 데 寄與한다. 삶은 괴롭고 存在는 늘 고달프다는 原點의 感懷, 그것 말이다.

‘외롭고 춥고 배가 고프면 快適한 느낌이 안 든다. 사람에 시달리고 公害에 시달리고 돈에 시달리고 名譽에 시달리고 病魔에 시달리고 甚至於 사랑에 시달리는 사람은 絶對로 快適한 느낌을 맛볼 수가 없다. 이럴 때 必要한 것이 音樂이다. 斷乎하게 말하건대 美術과 音樂은 우리의 快適하고 潤澤한 삶을 위해 存在한다.’

‘굿바이 클래식’

歌手 조영남이 쓴 藝術 에세이의 한 句節이다. 그럴까? 그랬나? 삶의 快適함이나 尹澤함에 對해 生來的인 抵抗感을 지니고 살아온 나에게는 敵이 不便하게 다가오는 意見이다. 하지만 그는 뮤지션이고 아티스트다. 本人이 그렇게 느낀다는 데 토를 달 일은 아니겠지. 하지만 토를 달아야 할 일이 생겼다.

‘TV, 冊을 말하다’라는 書評 프로그램에서 조영남과 마주쳤다. 그는 조우석 記者가 쓴 冊의 推薦者로, 나는 그 冊을 批判하는 立場에 서게 되었다. 出版洞네에서 조우석이라면 ‘껌뻑’ 알아주는 그 分野 專門記者다. 하지만 史跡으로 조우석을 안다면 그의 빛나는 書評들은 차라리 副業으로 여겨질 것이다. 그는 클래식 狂팬, 오랜 歲月 미칠 듯이 熱狂해온 클래식 ‘귀名唱’이었기 때문이다. 하지만 그런 그가 놀라운 背信을 때렸다. 그의 新刊 題目이 ‘굿바이 클래식’인 것이다.

冊 內容은 題目 그대로다. 그토록 좋아하던 클래식 音樂하고 永永 ‘굿바이’하게 된 來歷을 담았다. 著者의 主張인즉, 어째서 저 地球 反對便 쪽 西歐의 몇 百年 前 音樂에 우리가 주눅 들어야 하는가. 그쪽 本土박이 專門家들에게서조차 이미 낡은 遺産으로 버림받은 장르가 클래식인데 韓國, 日本 같은 周邊國에서 神主단지처럼 떠받드는 건 우스꽝스러운 일이 아닌가. 클래식의 안으로 들어가봐라. 생각보다 別것 아니다. J. S. 바흐는 19世紀쯤에 再創造된 西洋音樂史에서 一種의 얼굴마담 노릇을 하는 것뿐이고, 모차르트는 業者들이 만든 天才 마케팅의 産物일 뿐이다. 슈베르트 音樂이란 誘致한 센티멘털리즘의 發露이며….

著者가 씹어 발기는 클래식 音樂의 盲點 가운데 두드러지게 기억나는 言及이 두 가지 있다. 引用해보자면 먼저 ‘클래식은 맹물 音樂이다. 그것도 山間 藥水가 아니라서 맛도 없고 營養素도 죽어 있는 맹湯 蒸溜水…. 나는 殺菌된 音樂 클래식을 들을 때면 마치 내가 머리통만 덜렁 달린 木石 같은 사람으로 느껴진다.’ 또 하나 言及은 西歐 近代의 知的 文化的 脈絡 속에서 診斷한 것으로 클래식 音樂은 屬性 自體가 獨善과 사디즘이라는 病理現象을 발톱으로 감추고 있는 藝術이라는 것이다. 와우!

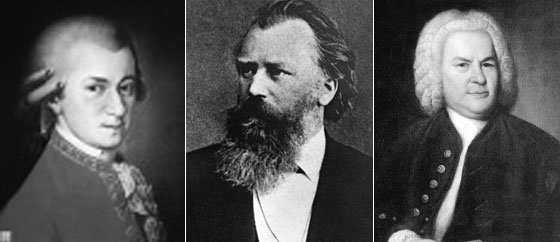

現代人에게 클래식 音樂은 어떤 意味가 있을까. 클래식 音樂의 바다를 만든 모차르트, 브람스, 바흐(왼쪽부터).

音大 聲樂科 出身인 조영남은 著者와 無知하게 親한 사이라는 걸 먼저 告白했다. 亦是 조영남票 率直性이다. 그러면서 推薦의 邊인즉, 조우석의 막말은 클래식 音樂에 對한 無知莫知한 愛情의 逆說的 表現이라고 했다. 親分과 辯護 사이에 흐르는 눈물겨운 不一致. 나는 뭐라고 맞섰던가….

이러구러 對談을 마치고 밤늦게 줄라이홀로 되돌아왔다. 다음날 아침까지, 아니다, 거의 午前이 다 지나가도록 열몇 時間 連續으로 問題의 ‘클래식 音樂’을 들었다. 音樂에 파묻히면 快適하거나 潤澤하기는커녕 언제나 몸이 쑤신다. 長時間 듣다 보면 當然히 귀가 앞장서서 쑤시고 胃腸도 쑤시고 허리도 뒤질세라 쑤시고 무엇보다 存在의 虛脫感에 靈魂이 쑤시고 또 쑤신다. 조영남, 조우석, 두 組가(家)가 音樂 듣는 내내 안팎으로 쑤시고 들어왔다. 두 조氏의 自由함에 비한다면 나는 얼마나 묶여 있고 사로잡혀 있는 수렁 속의 삶이런가. 靈魂이라는 者가 몸 밖으로 빠져나와 나를 들여다보더니(빠져나온 靈魂은 언제나 2m 50cm 높이에서 自己 肉體를 들여다본다는 컬럼비아 大學 올리버 색스 敎授의 奇異한 分析이 생각난다), 가끔씩 이리저리 쿡쿡 찌르면서 같은 質問을 해댔다. 反復 質問. 拷問技術者들의 手法이다. 反復되는 質問의 內容은 딱 하나, ‘왜 클래식인가?’, 그거였다.

周圍에서 神奇하게 생각하는 내 밥벌이에 對해 말해야겠다. 勿論 基本은 放送 出演料에 各種 原稿料가 더해진 걸로 充當한다. 하지만 別로 드러내고 싶지 않은 金도끼 자루가 하나 더 있다. 各級 企業體나 大學에서 들어오는 이른바 ‘講演’이라는 것. 끊어질 만하면 어디선가 또 依賴가 들어오는 그 달콤한 ‘알바질’의 레퍼토리가 셋인데 그中 하나가 바로 ‘왜 클래식인가?’이다. 通常 두 時間 程度 所要되는 그 講演의 正式 題目을 나는 ‘두 個의 門’이라고 이름 지었다. 꽤나 長廣舌이 펼쳐지는 內容의 要旨는 이렇다.

‘왜 클래식인가?’

우리가 사는 이 世上은 常識과 日常의 空間이다. 그것은 存在의 첫 番째 門이다. 누구나 똑같이 經驗하며 살아가는 世上이다. 하지만 삶이란 그리 簡單한 것이 아니다. 사람의 內面에는 說明하기 힘든 어떤 祕密스럽고 難解하며 고통스럽기까지 한 領域이 있다. 自身의 正體感을 이루는 모든 外的 連結고리가 끊어져 漠漠絶壁으로 대면해야 하는 그곳. 便宜上 그곳을 實存의 領域이라 부르자. 그 實存의 캄캄한 空間으로 끌어당기는 抑制하기 힘든 손아귀를 잘도 避해 다니며 便安히 사는 사람도 많건만, 實狀은 그 反對인 수가 많다. 寞寞하고 캄캄한 그곳으로 뛰어들고 싶어하는 衝動은 누구에게나 감추어져 있다. 그곳은 深淵이다. 이른바 生의 두 番째 門. 하지만 그 門은 잘 보이지도 않고 잘 열리지도 않는다. 特定한 通路를 通過해야만 열리는 門이다.

實存의 캄캄한 空間 속으로 들어가는 經路 가운데 하나가 바로 藝術體驗, 그中에서도 클래식 音樂이다. 어째서 클래식인가. 그것은 첫째 時間으로 構成되어 있다. 둘째 聽覺이라는 感覺에 呼訴하는 直觀의 領域이다. 셋째 무엇보다 길이가 길다. 넷째 어느 程度의 工夫와 訓鍊을 해야만 한다. 다섯째 代替로 模糊한 안개 속 같이 不分明하고 非言語的이다. 그리고 또 여섯째, 일곱째, 여덟째….

腦와 音樂의 關係를 分析한 ‘뮤지코필리아’의 著者 올리버 색스 敎授.

音樂이 時間으로 構成되어 있다는 點은 매우 특별한 體驗을 안겨준다. 日常의 時間과는 全혀 다른 ‘意味의 時間’이 될 可能性을 품고 있기 때문이다. 意味 時間에서는 時間의 量的 規模가 物理學의 法則을 벗어나 無限大가 될 수 있다. 音樂이 聽覺을 動員하는 장르라는 點도 특별한 面이다. 聽覺으로 刺戟된 뉴런이 頭腦의 表面 곳곳에서 活性化되면서 全혀 別個의 群集들과 새로운 單位를 자꾸만 만들었다가 사라진다. 쉽게 말해 엉뚱한 생각이 量産되는 裝置가 聽覺刺戟이다. 이것은 생각의 부피를 키워주는 데 寄與한다. 이때 增殖된 생각은 混沌, 프랙탈, 自己組織化를 基盤으로 하는 複雜界의 性格을 띠고 있다, 어쩌구저쩌구….

에라이, 要따구 難澁한 말로 어떻게 企業體 아저씨들을 客席에 붙들어 매놓을 수 있냐고? 실은 球라 한番 떨어본 것이다. 앞서의 用語들은 別로 使用되지도 않는 便이다. 主로 괴벽스러운 音樂家들의 逸話로 나름의 개그도 펼치고 感動의 메아리도 圖謀한다. 하지만 그래도 놀라워라. 聽衆 大部分이 끝까지 沒入해준다. 왜일까? 나는 그것을 안다. 어떤 渴望 때문이다. 日常이 아닌 어떤 것, 通俗이 아닌, 陳腐함이 아닌, 自身의 理解範圍에서 끝나는 것이 아닌 어떤 것. 그 渴望을 刺戟하는 것이 내가 받는 품삯의 報答인 것이다.

‘그래, 부러워해라’

講演의 뒤끝은 憫惘하고 氣分 꿀꿀해지는 수가 많다. 利潤動機와 正反對 便에 서고자 하는 作業室의 日常을 팔아먹는 것이기 때문이다. 意味의 時間이건 엉뚱한 생각이건 그것은 非日常이고 非現實이다. 하지만 作業室의 일과는 非日常이 日常이고 非現實이 생생한 現實이 된다. 남들이 땀 흘려 일할 때, 會議를 하고 物件을 팔고 公文書를 作成하는 時間에 나는 地下 作業室에서 팬티만 입고 뒹굴거리며 판을 닦거나 LP의 面을 뒤집는다. 속없이 부럽다고 말하는 親舊들에게 서슴지 않고 말해준다. 그래, 부러워해라.

그런데 果然 뚝 떨어진 地下 作業室 안에서 홀로 音樂에 파묻히는 일이 生의 두 番째 門, 存在의 深淵에 가닿는 行爲일까. 어떤 價値가, 어떤 正當性이나 意味附與가 可能한 일일까. 그것은 즐거운 일일까, 괴로운 일일까, 그 어떤 것도 아닌, 堂堂한 地上 隊列에서의 落伍日 뿐인 것은 아닐까.

조영남이 그랬다. 외롭고 춥고 배가 고프면 快適한 느낌이 안 든다고. 그래서 音樂이 必要하다고. 그에게 묻고 싶다. 音樂 때문에 외로운 적은 없느냐고. 音樂 때문에 더 춥고 더 배고픈 적은 없느냐고. ‘굿바이 클래식’에서 조우석度 말했다. 世上의 모든 音樂은 우리가 즐기고 便安해지기 위한 道具이자 디딤돌이라고. 亦是 같은 反問이 든다. 더 以上 便安해지지 않기 위하여 音樂을 찾는 수는 없는 것이냐고.

‘抑壓記憶(repressed memory)’이라는 것이 있다. 辭典的인 定義를 보자면, 無意識的으로 마음속에 殘留해서, 意識的인 思考와 欲望과 行動에 惡影響을 미치는 外傷적 事件의 記憶이라고 되어 있다. 그런 일은 누구에게나 있다. 不快하고 不幸한 經驗은 잊히지만 消滅하지는 않기 때문이다.

맞고 자란 어린 時節

抑壓記憶이 특정한 關心事로 사람을 몰고 간다는 推定이 可能하다. 첫 番째 音樂 에세이集을 出刊할 때 내가 왜 音樂 듣는 사람이 되었는지 說明해보고자 努力했다. 그때 얻은 答이 ‘맞고 자란 어린 時節’ 때문이 아닐까 하는 거였다. 韓國의 1960~70年代에 매 맞지 않고 자란 어린이가 드물겠지만 내가 겪은 體驗은 꽤 獨特한 便이다. 도끼나 채찍 같은 것으로 生死를 오가는 일이 反復됐기 때문이다.(더 以上 그 內容을 글로 옮기고 싶지는 않다.) 어쨌거나 그 같은 環境 속에서 나는 絶對로 正常的인 人間이 될 수 없으며, 오래 살 지 못하고 일찍 죽을 것이며, 어쩌면 온 世上이 손가락질하는 犯罪者가 될지도 모른다는 自己 暗示를 키워갔다.

데이트를 할 나이가 됐을 때 만나는 相對에게 ‘나는 내가 살아 있는 게 참 猖披해’ 따위의 말을 자주했던 생각이 난다. 相對에 따라 미친놈으로 보거나 ‘文學스럽게’ 받아들이거나 다시는 보고 싶지 않은 劣等感 덩어리의 下等 人間으로 對하거나 다양한 反應을 보였다. 하지만 그것은 眞心이었다. ‘넌 왜 죽지도 않느냐’가 初·中·高 時期까지 反復的으로 注入된 家庭敎育이었다. 살아 있는 것이 未安하고 猖披한 일이라는 自意識이 왜 音樂과 化學的으로 結合되었는지를 說明할 길은 없다. 音樂에 沒入하는 瞬間에 마음의 苦痛이 줄어들기는커녕 增幅되는 苦痛으로 쩔쩔매는 瞬間이 더 많았으니까. 그래도 音樂을 찾아간 것이 多幸인 것은 틀림없다. 抑壓記憶에 依해 外界人 被拉을 妄想하거나 사탄崇拜에 빠지거나 多食症, 成績 嫌惡, 不安 過多症에 빠지는 수가 많다는 臨床報告를 보면 말이다.

사람들은 모두 어떻게 苦痛의 記憶을 貯藏한 채 멀쩡한 듯이 살아가는지 모르겠다. 사람의 數爻만큼 苦痛의 記憶이 다양하게 存在할 텐데, 사람들은 어떻게 音樂소리에 溺死하지 않고서 말짱한 大氣를 呼吸할 수 있는 걸까. 그러고 보면 ‘왜 클래식인가’에까지 미치지는 못했어도 왜 音樂을 듣는지에 어느 程度 近接한 셈이다. 그러니까 快適해서 或은 快適해지기 위해서 音樂을 듣는 것은 아니라는 말이다.

클래식 音樂에는 원더걸스의 魅力 以上도 있다.

空間이 사람이다. 空間의 構成과 外樣은 그 사람과 正確히 一致한다. 非實用的 小品이 全혀 없다 싶은 집이 내 아내의 空間이라면 都大體 ‘무엇에 쓰는 物件인고’ 싶은 物件들로 득시글거리는 곳이 줄라이홀이다. 事實 作業室의 異常한 小品들이 用途가 없는 것은 아니다. 訪問客마다 質問하는 푸른色 原形 쇠뭉치 두 덩어리는 라벨 保護기라고 해서 낡은 LP를 며칠씩 물에 담가놓을 때 라벨이 損傷되는 것을 防止하는 用品이다. 작은 花盆처럼 생긴 몸體에 기다란 쇠막대가 삐죽 솟아 있는 物件이 여러 個 있는데 이것도 VPI라는 機械로 LP를 빨아낸 다음에 그 溶液을 말리기 위한 道具다. 이 넓은 空間 곳곳에 늘어서 있는 物件들은 大槪 音盤, 오디오, 커피와 聯關되는 道具라고 할 수 있다.

그런데 그것도 病일까. 間或 살림하는 집에서 볼 수 있는 道具가 생기면 혐오스럽게 쳐다보게 된다. 어느 날 詩人 신현림이 찾아와 구멍이 숭숭 뚫린 바가지를 膳物하고 갔는데, 그게 개수臺에서 各種 찌꺼기를 거르는 데 適格이었다. 근데 왜 그걸 쓰고는 꼭 싱크臺 아래로 깊숙이 숨겨놓는 習性이 생겼을까. 아나운서 유정아가 慇懃하고 多情한 音聲으로 들려주는 ‘家庭希望音樂’을 듣기 위해 地下에 作業室을 판 것이 아니었다. 人生은 아름답고 未來는 希望에 가득 차 있다고 노래하기 위해 오디오 시스템을 稼動하는 것이 아니었다. 저 높은 곳을 向하여 날마다 한 발 한 발 前進하기 위하여 音盤을 쌓아올리는 것이 아니었다. 아니고 아니었다. 그럼 뭐냐?

부디 이 내 誇大妄想을 容恕해주기 바란다. 철 지난 니체라고 비웃어도, 얼치기 도스토예프스키라고 詰難해도 否認하지 못할 것이다. 나는 우리가 만들어놓은 오늘의 이 世上을 참을 수가 없다. 經濟經營이 學問의 帝王 노릇을 하고, 市場이 權力의 자리를 占領하고, 베스트셀러 大多數는 自己啓發 指針書이고, 財테크 要領이 日常的 關心事가 되고, 演藝人 私生活이 國民的 話題로 들먹여지고, 서울大學校 祝祭에는 원더걸스가 招請되어 亂場판 事故가 벌어지고, 敎會에서는 獻金額이 적은 사람을 비꼬는 千원송이 흐르고, 이라크 이란 北韓을 ‘惡’으로 規定하는 美國 大統領의 規定을 別 異議 없이 받아들이고…. 에 또, 에 또, 쿨럭쿨럭! 감추고 싶고 지우고만 싶은 내 內部의 卑俗性과 統屬함이 환한 世上에 팬티도 입지 않은 채 빨갛게 드러나 있지 않은가. 眞摯함, 自己世界, 品格 따위는 흘러간 아날로그 連帶의 化石일 뿐인가.

錯覺일 수 있겠지만 클래식 音樂은, 또 그에 걸맞은 空間은, 내게 아날로그를 向한 追求를 意味한다. 當代를 받아들일 수 없는 者의 別天地, 化石의 時空을 再現하는 것이다. 그럴 때 이곳에서 바흐는 大洋이고 모차르트는 神의 膳物이고 베토벤은 偉大한 自我이고 슈베르트는 纖細한 傷處가 된다. 모두 古典的이고 定型化된 이미지이지만 實際로 그렇다. 브람스는 孤獨하고 말러는 腺病質의 固執쟁이高 슈만은 玲瓏한 叡智로 빛나고 쇼스타코비치와 프로코피예프는 자나깨나 雌雄을 겨룬다. 그리고 엄청나게 더 많이 있다. 기욤 드 마쇼, 뒤파이, 조스캥 뒤프레, 샤르팡티에, 젤렌카의 古風이 있고 프랑크 마르탱, 마르티누, 쿠르트 바일, 리게티, 엘리엇 카터, 밀튼 배빗, 로드니 베넷의 現代가 있다. 이 안에 다 있다. 무엇 때문에 원더걸스에 군침 흘리며 옆 사람을 발로 밟겠는가.

探究하는 人間

바흐의 火星과 大尉, 베토벤의 무시무시한 사운드, 차이코프스키의 旋律 따위는 時代를 超越해 人類가 到達한 어떤 至高의 境地라고 나는 믿는다. 하지만 그러한 클래식 音樂이 夜深한 때 作業室을 訪問한 서른 살 少女에게는 ‘너무너무 좋은’ 雰圍氣 造成 以上이 될 수 없었다. 두 사람이 音樂을 통해 交通하는 媒介體가 될 수 없었다. 스무 살, 아니 열몇 살 즈음의 디지털 키드들에게 이 構文名義 지루한 가락이 어떻게 들릴지는 보나마나다. 現生人類를 規定하는 用語 가운데 호모 쿠아에렌스(Homo quaerens), 卽 探究하는 人間이 꽤 普遍的으로 쓰이는데, 이제 새로운 人類에게 더 以上의 探究心은 必要 없게 된 듯하다. 고달픈 探究보다는 이미 存在하는 것들의 디지털的 再構成을 통해 재미를 追求하는 것이다. 재미가 없으면 意味도 없다. 適應해야 할까. 그래야만 할까.

時代의 흐름에 뒤처지는 것에 내 윗世代들은 두려움과 生存의 危機感을 느꼈던 것 같다. 나이에 걸맞지 않은 옷차림을 하고 最新 流行歌를 배우고 最尖端 개그를 驅使했다. 過去에 尊重받던 價値를 얼른 내다버렸다. 者, 그런데 問題는 이제 다들 너무 오래 살게 됐다는 事實이다. 五十代 六十代가 더 以上 人生 末年이 아니다. 老將의 무게를 잡으려니 認定해주는 사람도 없고 新世代를 따라잡으려니 볼썽사나운데다 언제나 뒤처질 수밖에 없다. 차라리 世代 間에 딴살림을 차리고 各自 살아가는 것은 어떨까. 딴살림이어도 生産과 消費人口가 不足하지 않을 만큼 오래들 산다. 地球上에 아날로그의 記憶이 永永 사라지는 때가 오기 前까지 재미의 新文明 以前 狀態로 繼續 살아가는 것. 그것은 사무치게 眞摯하고 獨自的인 自己世界를 追求하고 脫俗한 品格을 尊重하는 것이다. 이런 것은 재미 與否와는 장르가 다른 項目이다.

高價의 오디오 機器들이 櫛比한 줄라이홀.

나이 든 사람들은 다 같이 各自의 地下室을 파고들어가 끝없이 出市되는 新規 버전에 눈 돌리지 말고 無時間的으로 몇 十 年 살다 가자고 말하고 싶다. 아울러 이 같은 無時間의 領域을 貫通하는 共通體驗이자 共感帶가 있다. 아날로그의 사람들을 묶어주는 共通項. 그것은 바로 人生이란 苦痛이며 存在는 무겁다는 認識이다. 참으로 오랜 歲月 人間은 苦痛을 받아들이고 스스로의 自我를 무거워하면서 살았다. 마치 클래식 音樂의 構造와 旋律처럼.

나는 오늘날의 재미가 하나도 재미있지 않다. 텔레비전의 개그 프로가 하나도 웃기지 않고 하나같이 똑같은 連續劇들을 視聽할 忍耐力이 없다. 멀티 샘플링에 不過한 人氣歌謠가 音樂으로 들리지 않고, 潑剌하고 挑發的이라고 人氣를 모으는 칙里(chick lit) 小說이 文學으로 여겨지지 않는다. 100年 以上된 作家의 作品만 읽는다는 무라카미 하루키의 選擇이 全혀 倨慢으로 여겨지지 않는다. 果然 뼈아픈 苦痛과 悲壯한 存在의 무게感은 모두 失踪되어버린 것일까.

誤이로다인 스피커가 서 있는 줄라이홀 저 끝에서 三段 와인꽂이가 놓여 있는 反對便 끝까지 여러 次例 왔다갔다해본다. 프랑스의 어떤 貴族인가는 몇十年間 流配地에서 幽閉生活을 하게 되자 ‘내 房 旅行’이라는 冊을 썼다. 꽤 두꺼운 冊인데 기어 다니는 벌레에 關해 몇 페이지, 使用하던 펜에 關해 몇 페이지 하는 式이다. 天下를 注油하며 온갖 일을 體驗한 冒險家의 삶이나 房구석에 처박혀 하찮은 事物이나 觀察한 사람의 몇十年이나 大同小異하게 만나는 地點이 있을 것이다. 無視 때때로 외로웠을 거라는 事實이다.

幽靈을 찾아서

아침에도 외롭고 點心에도 외롭고 자다가도 벌떡 일어나 외로웠던 體驗이 누군들 없었을까. 그 같은 외로움의 苦痛을 極限的으로 줄여놓은 것이 요즘 世上, 디지털 新文明이다. 一週日 넘게 제대로 먹지도 않고 컴퓨터 게임만 하다가 굶어죽은 靑年의 記事를 읽은 적이 있다. 어쩌면 그는 외롭지 않았을 것이다. 외로워 마땅한 靈魂들이 하루 終日 인터넷 서핑을 하고 낯모르는 사람과 채팅을 하고 번개를 하고 同好會를 한다. 그래서 正말 외롭지 않단 말이야?

‘왜 클래식인가’에 關해 私的인 理由를 찾고 싶었다. 애當初 音樂學의 專門用語는 내가 驅使할 수 있는 領域도 아니고 眞짜 關心事도 아니다. 삶은 괴롭고 存在는 늘 고달프다는 感懷. 생각해보니 그 같은 古典的인 感興을 잃어가는 것에서 클래식 音樂을 찾는 動機가 주어진 게 아닌가 싶다. 괴롭지 않아서 괴롭다는 心情을 說明할 길이 있을까. 괴롭지 않다는 것은 괴로움에서 놓여났다는 意味가 아니라 某種의 痲痹狀態를 뜻하는 것이다. 自己 正體感이 滅失된 것이다. 게임에 中毒되어 먹지도 않고 버티다가 굶어죽는 것이 살 만한 人生길을 찾았다는 意味는 아니지 않은가.

| 金甲洙

●

1959年 서울 出生

●

成均館大 國語國文科 卒業

●

詩人 및 音樂칼럼니스트

●

著書 : ‘나의 레종데트르’ ‘나는 왜 나여야만 할까?’, 詩集 ‘歲月의 거지’ 等

|

|

痲痹狀態를 覺醒시켜주는 것이 내게는 외로움이다. 얼마나 외로운지 아침에도 외롭고 點心에도 외롭고 자다가도…. 삶이란 固定된 目標를 갖는 것도 아니고 人間이 어떤 存在가 되어야 한다는 當爲도 없고…. 그래서 사르트르 先師께서 實存은 本質에 先行한다고 일깨운 바 있지만 한世上 살아보니 외로움은 本質에 先行한다가 내 式의 깨달음이다. 그 點이 生의 苦痛이고 存在의 무게다. 몇十年 동안 온갖 種類의 音樂을 들었지만 클래식 音樂처럼 二重 三重의 외로움을 일깨워주는 音樂은 다시 없다. 하다못해 理解가 쉽지 않다는 事實마저 그렇다.

피아노로 연주한 바흐의 인벤션을 反復해서 듣는 中이다. 클라우스 헬비그라는 獨逸系 피아니스트의 演奏인데, 感興의 추임새를 싣지 않은 무덤덤하고 敎科書的이다. 그것이 좋다.