Dieser Artikel behandelt Staatsorganisation, Behorden und Staatsgebiet Deutschlands unter nationalsozialistischer Herrschaft. Zu den Aufstiegsbedingungen der Nationalsozialisten ab 1918 und zu weiteren Merkmalen der NS-Diktatur siehe

Zeit des Nationalsozialismus

; zu den mit staatlichen Zustandigkeiten rivalisierenden Parteigliederungen siehe

Struktur der NSDAP

.

Als

NS-Staat

(kurz fur

nationalsozialistischer Staat

) oder

NS-

Deutschland

wird das

Deutsche Reich

bzw. das sogenannte

Großdeutsche Reich

fur die

Zeit des Nationalsozialismus

(1933?1945) bezeichnet, in dem die

Diktatur

Adolf Hitlers

, die von der

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei

(NSDAP) gestutzt wurde, an die Stelle der demokratisch verfassten

Weimarer Republik

getreten war.

Dieser umgangssprachlich auch

Drittes Reich

genannte Staat war gepragt von einem absoluten Herrschaftsanspruch uber das Individuum, einem radikalen

Antisemitismus

, einem ausgreifenden

Fuhrerkult

und zunehmendem

Staatsterror

. Die Errichtung der Diktatur begann unmittelbar nach der

Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933

: Mit der

Verordnung des Reichsprasidenten zum Schutz von Volk und Staat

vom 28. Februar 1933 und dem

Ermachtigungsgesetz vom 24. Marz 1933

wurden wesentliche Teile der

Weimarer Reichsverfassung

dauerhaft suspendiert, darunter die

Gewaltenteilung

, die parlamentarische Kontrolle der Regierung sowie

grundlegende Burgerrechte

. Der

Ausnahmezustand

blieb bis zum Ende des NS-Staates bestehen.

Innerhalb weniger Monate schuf das

NS-Regime

durch die

Gleichschaltung

von Politik und Gesellschaft einen

zentralistischen Staat

nach der Ideologie des

Nationalsozialismus

. Die

Gewerkschaften

und alle politischen Parteien außer der NSDAP wurden verboten. An die Stelle der fruheren Staatsordnung mit ihren klar abgegrenzten Machtbefugnissen trat ein rivalisierendes Nebeneinander sich uberschneidender Kompetenzen des Staates und der NSDAP, eine

Polykratie

, in der Hitler stets die letzte Entscheidungsgewalt in Anspruch nahm. Mit Hilfe der

Geheimen Staatspolizei

(Gestapo) und Parteiorganisationen wie

SA

und

SS

verwandelte das Regime den

Rechtsstaat

in einen

Polizeistaat

mit

Konzentrations-

und spater auch

Vernichtungslagern

.

Holocaust

und

Porajmos

? die systematischen

Genozide

an

Juden

sowie

Sinti und Roma

?, die Verfolgung und Ermordung

Oppositioneller

,

Andersdenkender

,

Behinderter

und

Homosexueller

wie auch die

NS-Krankenmorde

forderten mehrere Millionen Menschenleben.

Als Hitler 1934 zusatzlich das Amt des Reichsprasidenten ubernahm, fiel ihm auch das

Beamtenernennungsrecht

zu, das er sich fur das hohere

Beamtentum

personlich vorbehielt. Bereits unmittelbar nach der sogenannten Machtergreifung hatte sich das Regime vom Prinzip des nur dem Gemeinwohl verpflichteten, unpolitischen Beamten abgewandt. Neben der fachlichen Qualifikation mussten Anwarter auf ein Amt nun auch ihre politische Zuverlassigkeit im Sinne des Nationalsozialismus nachweisen. In Feldern, die ihm besonders wichtig waren, setzte der Diktator

Staatskommissare

ein, die allen Regierungs- und Verwaltungsstellen ubergeordnet waren. Mit der Ubernahme der Befehlsgewalt uber die

Wehrmacht

1938 sicherte Hitler sich auch die unmittelbare Fuhrung des Militars.

Der NS-Staat ging in dem von ihm selbst ausgelosten

Zweiten Weltkrieg

unter. Die

Anti-Hitler-Koalition

zwang die deutsche Wehrmacht am 8. Mai 1945 zur

bedingungslosen Kapitulation

. Am 5. Juni 1945 ubernahmen die Siegermachte

USA

,

Großbritannien

,

Sowjetunion

und

Frankreich

auch formell die

Regierungsgewalt

in Deutschland.

In der politikwissenschaftlichen und historischen Forschung wurde und wird der NS-Staat unter anderem als

faschistisch

,

totalitar

,

polykratisch

,

absolutistisch

,

modernisierend

, als

charismatische Herrschaft

und als Gefalligkeitsdiktatur beschrieben.

Massenaufmarsche wie beim

Reichsparteitag

der NSDAP 1935 waren sichtbarer Ausdruck der NS-Ideologie und der Idee des formierten Staates.

Massenaufmarsche wie beim

Reichsparteitag

der NSDAP 1935 waren sichtbarer Ausdruck der NS-Ideologie und der Idee des formierten Staates.

Der Nationalsozialismus verstand sich als alle Bereiche von

Staat und Gesellschaft

umgestaltende, revolutionare Bewegung. Ziel war es, die

parlamentarische Demokratie

durch die Diktatur der NSDAP als einziger

Partei

? beziehungsweise durch die ihres Fuhrers ? und die grundsatzlich offene, burgerliche Gesellschaft durch eine rassistisch definierte

Volksgemeinschaft

zu ersetzen.

Um den Staat im Sinne des

Fuhrerprinzips

und einer spezifischen Vorstellung von Volksgemeinschaft umzugestalten, galt es, die individuellen

Burgerrechte

und die institutionalisierte

Gewaltenteilung

zwischen Reichs- und Landesregierungen einerseits sowie

Legislative

,

Exekutive

und

Judikative

andererseits zu beseitigen. Eine ?starke Zentralgewalt des Reiches“ gehorte bereits zum

25-Punkte-Programm

der NSDAP von 1920.

Nach innen sollte die Idee der

Volksgemeinschaft

Politik, Moral und Recht zu einem unauflosbaren Ganzen zusammenschweißen. Der keiner hoheren Rechtsinstanz verpflichtete ?Fuhrerwille“ sollte ? von den Parteigliederungen im vorauseilenden Gehorsam erahnt ? eine neue nationalsozialistische

Herrschafts-

und

Regierungsform

schaffen. An die Stelle der Verpflichtung der Staatsbeamten auf allgemeine Rechtsprinzipien trat die personliche, durch ?

Fuhrereide

“ zu bekraftigende Verpflichtung. Zentraler Bestandteil der NS-Ideologie war der

volkische Nationalismus

,

Rassismus

und

Antisemitismus

.

Juden

, aber auch

Sinti und Roma

sowie weitere als ?nicht-

arisch

“ definierte Bevolkerungsgruppen, konnten demnach nicht Teil der Volksgemeinschaft sein.

Die Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur erfolgte in einer Geschwindigkeit, die Gegner und selbst Anhanger der NSDAP uberraschte. Bereits am 1. Februar 1933 erwirkte Hitler von Reichsprasident Hindenburg die Auflosung des Reichstags und die Anberaumung von

Neuwahlen fur den 5. Marz

. So wurde das Parlament fur die Zeit bis zur Wahl als Machtzentrum ausgeschaltet. Am 4. Februar erging die

Verordnung des Reichsprasidenten zum Schutze des Deutschen Volkes

, die die Presse- und Versammlungsfreiheit so weit einschrankte, dass Hitlers Minderheitsregierung oppositionelle Parteien im Wahlkampf praktisch mundtot machen konnte.

[3]

Ebenfalls schon im Februar leitete die Regierung Hitler Maßnahmen ein, um

Demokratie

und

Pluralismus

zu beseitigen. Sie zielten darauf ab, konkurrierende Machtzentren in Reich, Landern und Kommunen auszuschalten und das gesamte staatliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben der Ideologie des Nationalsozialismus unterzuordnen. Dieser Prozess der Gleichschaltung betraf neben staatlichen Institutionen alle bedeutenden Organisationen, Verbande und

politischen Parteien

. Diese wurden entweder verboten oder ideologisch und organisatorisch auf die Linie der NSDAP gebracht.

Die sogenannte

Reichstagsbrandverordnung

vom 28. Februar 1933 setzte verfassungsmaßig verburgte

Grundrechte

auf unbestimmte Zeit außer Kraft und begrundete den

Ausnahmezustand

. Die linken Oppositionsparteien wurden gewaltsam unterdruckt, wobei Einheiten von

Sturmabteilung

(SA) und

SS

in Preußen als ?freiwillige Hilfspolizei“ (Erlass vom 22. Februar 1933) eingesetzt wurden. Bis Herbst 1933 wurden auf Grundlage der Reichstagsbrandverordnung mehr als 100.000 politische Gegner in ?

Schutzhaft

“ genommen.

[4]

Mit dem

Ermachtigungsgesetz

wurde schließlich der staatsorganisatorische Teil der

Weimarer Verfassung

beiseite geschoben, indem die Gewaltenteilung aufgehoben und die

Reichsregierung

als vollwertiger Gesetzgeber mit der Autoritat zu

Verfassungsanderungen

installiert wurde.

[5]

Zwar waren die einschlagigen Bestimmungen zur Gesetzgebungskompetenz von Reichstag und

Reichsrat

in Kraft gelassen worden. Aber der Reichstag existierte lediglich als ?Akklamationsinstanz“ Hitlers und seiner Regierung weiter.

[6]

Das Ermachtigungsgesetz setzte neues

Verfassungsrecht

ohne Rucksicht auf geltendes Recht, zwar in den Formen der Verfassungsanderung nach der Reichsverfassung, aber ohne von deren Befugnis gedeckt zu sein.

[7]

Es brach nicht nur mit der Verfassung, ohne sie außer Kraft zu setzen, sondern verabschiedete Form und Gestalt rechtsstaatlicher Verfassung gleich prinzipiell.

[8]

Die Weimarer Verfassung galt hiernach nicht mehr, auch nicht in den Teilen, die, formal gesehen, vom Ermachtigungsgesetz und der Reichstagsbrandverordnung nicht beruhrt worden waren. Wenn dennoch einzelne Verfassungsnormen nach 1933 angewendet wurden, dann ohne Begrundung oder unter Berufung darauf, dass sie dem Willen des ?Fuhrers“, der auch oberster Gesetzgeber war, nicht widersprachen.

[9]

Die Weimarer Reichsverfassung war damit in ihrer rechtlichen Substanz faktisch ausgehohlt. Auf der Grundlage des Ermachtigungsgesetzes konnte auch der

Foderalismus in Deutschland

aufgehoben werden.

[10]

Zunachst wurden die

foderalen

Strukturen der Weimarer Republik aufgehoben. Die beiden dazu erlassenen Gesetze schalteten samtliche bis dahin gewahlten Minister, Abgeordneten und hoheren Staatsbeamten der Lander ? vor allem

Suddeutschlands

? und die Senate der

Hansestadte

aus. Das erste

Gleichschaltungsgesetz

vom 31. Marz 1933 loste die Landtage, Burgerschaften, Kreistage und Gemeinderate auf und ermachtigte die Landesregierungen, Gesetze auch gegen die Landesverfassungen zu erlassen. Die Selbstverwaltungskorperschaften mussten nach den Stimmverhaltnissen der Reichstagswahl vom 5. Marz 1933 neu zusammengesetzt werden. Dadurch ruckten Tausende NSDAP-Mitglieder auf freigewordene Posten nach. Das zweite Gleichschaltungsgesetz vom 7. April 1933 schuf in allen Landern außer

Preußen

, in dem dies schon durch den ?

Preußenschlag

“ 1932 geschehen war,

Reichsstatthalter

mit diktatorischen Vollmachten, die vom Reichsprasidenten ernannt werden durften, direkt dem

Reichskanzler

unterstellt und den Landesregierungen ubergeordnet waren. Sie durften deren Mitglieder, sonstige Staatsbeamte und Richter ernennen und entlassen. Auch das Recht, Gesetze zu erlassen, wurde ihnen ubertragen. Das Amt eines Staatsprasidenten, das einige Landesverfassungen verankerten, wurde fur beendet erklart. In der Praxis folgte Reichsprasident

Paul von Hindenburg

bei der Besetzung der Reichsstatthalter fast uberall Hitlers Vorschlagen aus alten Gefolgsleuten und NSDAP-Gauleitern.

Mit der Verfolgung der

KPD

ab dem 28. Februar infolge des

Reichstagsbrands

, dem Verbot der SPD am 22. Juni und der Selbstauflosung der ubrigen Parteien bis zum

Gesetz gegen die Neubildung von Parteien

vom 14. Juli 1933 wurde die NSDAP zur einzigen und alleinherrschenden Partei des Reiches, was im Dezember 1933 mit dem

Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat

noch bekraftigt wurde. Damit war ein

Einparteiensystem

errichtet und der als Kennzeichen des verhassten ?

Systems

“ betrachtete

Parlamentarismus

beseitigt. Um jede mogliche Opposition auszuschalten, zerschlug das NS-Regime unmittelbar nach dem

Tag der nationalen Arbeit

am 1. Mai 1933 alle

Gewerkschaften

, beschlagnahmte ihr Vermogen und schaffte das Streikrecht ab. Alle Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbande wurden am 10. Mai 1933 zwangsweise in der

Deutschen Arbeitsfront

(DAF) zusammengeschlossen, die ab 1934 der NSDAP unterstand.

Der

Reichstag

hatte seine legislative und die Exekutive kontrollierende Funktion bereits mit der Zustimmung einer

Zweidrittelmehrheit

zum Ermachtigungsgesetz am 23. Marz 1933 aufgegeben. Er blieb als Institution formal bestehen, um fur Hitlers Regierungserklarungen eine

Staffage

zu liefern und auch gegenuber dem Ausland einen demokratischen Schein zu bewahren. Er bestand nun zur Halfte aus Parteimitgliedern, zur anderen Halfte aus Vertretern von SA, SS und der Partei angeschlossenen Verbanden. Bis 1939 erließ er noch neun Gesetze, wahrend die ubrigen an die 5.000 Gesetze und Verordnungen von den Spitzen des NS-Regimes direkt erlassen wurden.

Mit dem

Gesetz uber den Neuaufbau des Reichs

vom 30. Januar 1934 verloren die Lander ihre staatliche Souveranitat, so dass in den bis 1935 anhaltenden Gleichschaltungsverordnungen die Justiz- und Verwaltungshoheit der Lander vollstandig ausgehebelt wurde, bis diese den zustandigen Reichsministerien direkt unterstellt war. Der

Reichsrat

, der als Landervertretung in der Weimarer Verfassung ein Einspruchsrecht gegen alle Gesetzesvorlagen der

Reichsregierung

hatte, wurde am 14. Februar 1934 aufgelost.

Aufgehoben oder durch eine nationalsozialistische Verfassung ersetzt wurde die Weimarer Reichsverfassung gleichwohl nicht. Nachdem sie in wesentlichen Punkten materiell dauerhaft außer Kraft gesetzt war, musste sie das aber auch nicht mehr.

[10]

Nationalsozialistische Staatsrechtslehrer wie

Carl Schmitt

erklarten schon 1933, die Weimarer Verfassung habe zu gelten aufgehort. Fur

Ernst Forsthoff

war die Verfassungsfrage 1935 ?erledigt“,

[11]

und

Ernst Rudolf Huber

beschrieb die nationalsozialistische Machteroberung 1939 als ?wirkliche Revolution“, welche ?die Weimarer Verfassung als Gesamtsystem beseitigt“ und ?zugleich die volkische Verfassung aufgerichtet“ habe.

[12]

Die in der NS-Ideologie proklamierte ?Einheit von Volk und Staat“ fuhrte zur Aufhebung der Gewaltenteilung; die obersten Regierungsamter erhielten sowohl legislative wie exekutive und judikative

Kompetenzen

. Als das

Fuhrerprinzip

in allen staatlichen Aufgabenbereichen und auf allen Staatsebenen wirksam wurde, ergab sich einerseits eine Zentralisierung der bisherigen Ressorts und Amter, andererseits ihre oft wildwuchsige Vermehrung.

Die Uberschneidung von Aufgaben zentralisierter und neugeschaffener Staatsbehorden sowie oberster Parteiamter mundete in eine Fulle von Kompetenzstreitigkeiten und Rivalitaten, die dann oftmals durch eine Entscheidung Hitlers autoritativ beendet werden mussten. In der Regel wurden im Ergebnis Verwaltungsbehorden mit Parteiamtern verschmolzen. Daraus entstand eine Reihe neuer ?Oberster Reichsbehorden“.

Am 30. Januar 1933 wurde der Vorsitzende der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP), Adolf Hitler, zum neuen

Reichskanzler

ernannt.

Staatsoberhaupt

war bis zu seinem Tod am 2. August 1934

Reichsprasident

von Hindenburg. Die Abschaffung des selbstandigen Reichsprasidentenamtes hatte Hitler schon lange vorher beschlossen. Mit dem am 1. August 1934 ausgefertigten

Gesetz uber das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs

ließ Hitler die Amter des Reichsprasidenten und des Reichskanzlers vereinigen und fur sich den neuen Titel

Fuhrer

und Reichskanzler

einfuhren. In pseudo-demokratischer Manier wies er eine

Volksabstimmung uber das Gesetz

an, die am 19. August abgehalten wurde. Das Gesetz markiert mit der Errichtung des

Fuhrerstaats

den Abschluss der nationalsozialistischen Machtubernahme.

[13]

Die unkontrollierte Vereinigung aller

Staatsgewalt

in der Person Hitlers war vollendet.

[14]

Den Titel ?Fuhrer und Reichskanzler des Deutschen Reiches“ trug Hitler nach außen bis 1938, ab Januar 1939 ließ er sich nur noch ?

Fuhrer

“ nennen.

Hitlers Amtssitz war die Reichskanzlei in Berlin. Diese fungierte als Behorde zur Abwicklung der laufenden Regierungsgeschafte und zugleich als Parteizentrale der NSDAP. Fur die Regierungsgeschafte zustandig war der Staatssekretar

Hans Heinrich Lammers

, spater

Martin Bormann

. In unmittelbarer Nahe zu Hitlers privatem, zum Sperrgebiet erklarten Wohnsitz auf dem

Obersalzberg

wurde 1937 zudem die

Reichskanzlei Dienststelle Berchtesgaden

, die so genannte

Kleine Reichskanzlei

, errichtet.

Zentrales Fuhrungsorgan der NSDAP und fur die Koordination von Reichskanzlei und Ministerien zustandig war der

Stab des Stellvertreters des Fuhrers

von

Rudolf Heß

, der im Rang eines Ministers dem Reichskabinett und dem

Ministerrat fur die Reichsverteidigung

angehorte. Zudem hatte er ein Mitspracherecht bei wichtigen Verordnungen der Reichsministerien und bei der Ernennung hoher Staatsbeamter. Ab 1941 wurde diese Stelle unter der Bezeichnung

Parteikanzlei

von Bormann weitergefuhrt. Die als ?Privatkanzlei Adolf Hitlers“ 1934 geschaffene

Kanzlei des Fuhrers der NSDAP

, die von

Philipp Bouhler

geleitet wurde und in der auch Martin Bormanns Bruder

Albert Bormann

tatig war, beschrankte sich bei Parteiangelegenheiten auf Gnadengesuche und Petitionen, steuerte aber auch die ?

Aktion T4

“.

Adolf Hitler vor dem Reichstag zum Abschluss des

Feldzugs gegen Polen

, 6. Oktober 1939

Adolf Hitler vor dem Reichstag zum Abschluss des

Feldzugs gegen Polen

, 6. Oktober 1939

Am 12. Januar 1939 verlegte Hitler seinen Amtssitz in die von

Albert Speer

konzipierte

Neue Reichskanzlei

an der Voßstraße in Berlin.

Die im

Kabinett Hitler

fortbestehende Reichsregierung bestand aus 12 bis 15 Reichsministern mit und ohne Geschaftsbereich und weiteren Spitzenbeamten des NS-Staates. Unter dem Vorsitz des Reichskanzlers war sie hauptsachlich damit beschaftigt, Gesetzentwurfe zu beraten und zu beschließen. Hitler hielt jedoch nur bis zur Konsolidierung seiner Machtstellung und -funktionen regelmaßige Kabinettssitzungen ab. Ab 1935 tagte das Kabinett nur noch unregelmaßig und immer seltener. Es verabschiedete dann im Eilverfahren reihenweise neue Gesetze, ohne diese zu diskutieren. Die letzte gemeinsame Sitzung fand am 5. Februar 1938 statt.

Indem immer mehr Kompetenzen an den Regierungschef delegiert bzw. von diesem an sich gezogen wurden, wurden Minister zunehmend zu Befehlsempfangern. Hitler regierte unmittelbar mit Verordnungen. Damit verlor das Kabinett seine gesetzgeberische Rolle und zerfiel schließlich wahrend des Krieges in Teilressorts, die sich nur noch partiell untereinander abstimmten.

Nach dem Tod Hitlers bildete der fruhere

Reichsfinanzminister

Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk

im Auftrag von Großadmiral

Karl Donitz

, den Hitler zu seinem Nachfolger als

Reichsprasident

bestimmt hatte, eine

geschaftsfuhrende Regierung

. Sie versuchte, Verhandlungen mit den Alliierten uber eine Verwaltung Deutschlands aufzunehmen, wurde aber von diesen am 23. Mai 1945 abgesetzt und verhaftet. Bis zur Ubernahme der obersten Staatsgewalt in Deutschland durch Großbritannien, die USA, die Sowjetunion und Frankreich, die am 5. Juni 1945 in der

Berliner Erklarung

und in begleitenden Deklarationen verkundet wurde,

[15]

existierte keine zentrale Regierung Deutschlands mehr. Der

Alliierte Kontrollrat

, der diese Funktion ubernehmen sollte, verfugte uber keine eigene Exekutive und war fur die Umsetzung seiner Beschlusse auf die

Militarregierungen

in den Besatzungszonen angewiesen.

Als

Reichsministerium

wurden ab 1933 folgende Behorden bezeichnet:

Dabei veranderte das NS-Regime Zuschnitt und reale Kompetenzen der einzelnen Ministerien teilweise erheblich. Ab 1933 wurden folgende Ressorts neu eingerichtet:

Juni 1940: Hitler nach der Besichtigung des

Eiffelturms

in Begleitung von

Albert Speer

,

Martin Bormann

und

Wilhelm Keitel

Juni 1940: Hitler nach der Besichtigung des

Eiffelturms

in Begleitung von

Albert Speer

,

Martin Bormann

und

Wilhelm Keitel

Zu den obersten Reichsbehorden und Spitzenamtern, die keinem Reichsministerium, aber direkt der Reichskanzlei unterstellt waren oder wurden, zahlten:

- die Dienststelle Stellvertreter des Fuhrers (

Parteikanzlei

, ab Juni 1933)

- die

Reichsgerichte

- der

Rechnungshof des Deutschen Reiches

- der

Reichsbauernfuhrer

(

Richard Walther Darre

, spater in

Personalunion

mit dem Ernahrungsminister)

- das

Reichsforstamt

(

Hermann Goring

, Personalunion mit dem Amt des

Reichsjagermeisters

)

- das

Reichsamt fur Wirtschaftsausbau

- die Reichsstelle fur Wohnungs- und Siedlungswesen (1939?1940)

- der Reichskommissar fur sozialen Wohnungsbau (Reichsorganisationsleiter der NSDAP,

Robert Ley

, ernannt am 15. November 1940)

- der Generalinspekteur fur das deutsche Straßenwesen (

Fritz Todt

, ab November 1933)

- der

Generalbauinspekteur fur die Reichshauptstadt

(Albert Speer, ab Januar 1937)

- das

Rasse- und Siedlungshauptamt

- das

Reichsamt fur Wetterdienst

(Februar 1933 bis November 1934:

Reichsamt fur Flugsicherung

)

- das

Statistische Reichsamt

(bis 1940)

- das

Reichsversicherungsamt

(bis 1944)

- die

Reichsversicherungsanstalt fur Angestellte

(bis 1935)

- das

Reichsaufsichtsamt fur das Versicherungswesen

(bis Juni 1943:

Reichsaufsichtsamt fur Privatversicherung

)

- das

Reichsgesundheitsamt

(bis 1938)

- die

Reichsanstalt fur Vitaminprufung und Vitaminforschung

(ab 1941/42)

- die

Reichsanstalt fur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung

(Prasident bis Ende 1938:

Friedrich Syrup

, ab Januar 1939 Staatssekretar unter dem Reichsarbeitsminister)

- der

Reichsarbeitsdienst

(

Konstantin Hierl

, von 1935 bis 1943; danach Teil des Innenministeriums)

- der Generalbevollmachtigte fur die Wirtschaft (1935; spater fur Kriegswirtschaft)

- der Chef des Technischen Amtes des Reichsministeriums fur Rustung und Kriegsproduktion, Hauptdienststellenleiter

Karl-Otto Saur

(1945

testamentarisch

Rustungsminister

in spe

)

- die

Reichsstelle fur Raumordnung

(1935)

- das

Reichsamt fur Landesaufnahme

- der

Reichswohnungskommissar

(1942?1945)

- das

Reichspatentamt

- die

Reichsjugendfuhrung

(

Baldur von Schirach

, ab 1936)

- der

Reichskommissar fur Preisbildung

(

Carl Friedrich Goerdeler

, ab November 1936)

- der

Reichssportfuhrer

(ab 1936)

- der Beauftragte fur den Vierjahresplan (Staatssekretar

Erich Neumann

, ab 1936)

- der

Reichsfuhrer SS und Chef der Deutschen Polizei

(

Chef der Sicherheitspolizei und des SD

;

Heinrich Himmler

, ab 1936)

- der

Generalgouverneur

(

Hans Frank

, ab 1941 auch dessen standiger Stellvertreter Staatssekretar

Josef Buhler

)

- der Generalbevollmachtigte fur die Reichsverwaltung (ab 1938)

- der

Ministerrat fur die Reichsverteidigung

bzw. Geheime Kabinettsrat (ab 1938)

- die

Reichsbank

(ab Juni 1939)

- die

Reichshauptkasse

(bis 1939)

- die

Reichsschuldenverwaltung

(bis 1938)

- die

Reichsdruckerei

- der

Reichsprotektor in Bohmen und Mahren

(ab Marz 1939)

- der

Reichsarbeitsfuhrer

(Konstantin Hierl, ab 1943)

- der

Generalbevollmachtigte fur den Arbeitseinsatz

(

Fritz Sauckel

, ab Marz 1943)

- der

Reichsbevollmachtigte fur den totalen Kriegseinsatz

(

Joseph Goebbels

, ab Juli 1944)

Ein Großteil der Beamtenschaft zu Zeiten der Weimarer Republik stammte noch aus der Kaiserzeit und blieb antidemokratisch eingestellt. In Preußen waren schon ab 1930 uberdurchschnittlich viele Beamte in die NSDAP eingetreten, obwohl das Beamtengesetz ihnen politische Betatigung fur diese Partei ? ebenso wie fur die KPD ? verbot.

Beim Machtantritt Hitlers blieben die meisten Beamten passiv; erst nach der

Reichstagswahl vom Marz 1933

kam es zu einer Welle von Aufnahmeantragen in die NSDAP. Der

Reichsbund der Deutschen Beamten

rief seine Mitglieder dazu auf, sich der ?nationalen Revolution“ anzuschließen. Proteste der Altkader in der NSDAP fuhrten jedoch dazu, dass die als ?

Marzgefallene

“ verhohnten Neubewerber einen untergeordneten Mitgliedsstatus erhielten und schließlich Neuaufnahmen ganz gestoppt wurden.

Zugleich entließ die neue Reichsregierung von Anfang an moglichst viele missliebige Spitzenbeamte, bei denen man politische Unzuverlassigkeit annahm. Besonders in Preußen entließ Goring viele Ober- und Regierungsprasidenten, Landrate und Polizeiprasidenten. Bis 1941 wurden dort 354 von 365 Landratsstellen mit NSDAP-Mitgliedern besetzt, darunter 201 ?

alte Kampfer

“. In den Kommunen vertrieb die SA oft ohne gesetzliche Grundlagen Beamte aus ihren Amtern. Hinzu kam am 7. April 1933 das

Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums

, das Angehorige von Linksparteien und

Juden

ausschließen sollte, dessen Wirkung jedoch durch das von Hindenburg eingefuhrte ?

Frontkampferprivileg

“ zunachst eingeschrankt blieb.

Dennoch ließ das NS-Regime den Beamtenapparat insgesamt weitgehend unangetastet. Die NSDAP verfugte zudem nicht uber genugend qualifizierte Funktionstrager, die in freigemachte Stellen hatten nachrucken konnen. Diese wurden vielfach weiterhin nach Befahigung und nicht vorrangig aufgrund politischer Linientreue besetzt. NSDAP-Mitglieder blieben in manchen Verwaltungsbereichen und Ressorts in der Minderheit, zum Beispiel im Reichsarbeitsministerium und im Innenministerium. So ließ das NS-Regime die vorhandene Burokratie in der Phase der

Machtubernahme

vorlaufig bestehen, um sie erst nach der Machtkonsolidierung in weiten Bereichen zu entmachten. Unter anderem schuf man eine Vielzahl neuer Reichsbehorden, um bestehende Verwaltungseinrichtungen zu ?uberwolben“. Infolgedessen kam es nach 1933 zu widerspruchlichen, mitunter lahmenden Entwicklungen in Staatsaufbau und Staatsverwaltung.

[16]

Diese

Polykratie

, das heißt, die Konkurrenz unterschiedlicher Institutionen mit sich teilweise uberschneidenden Kompetenzen, widersprach zwar der eigenen Ideologie eines

starken Staates

, weil sie dessen Handeln oft ineffizient machte, aber sie war durchaus gewollt, da konkurrierende Machtebenen die letztgultige Entscheidung stets dem Diktator an der Spitze uberlassen mussten.

[17]

Auf der Fuhrungsebene wurde das

Deutsche Beamtengesetz

vom 26. Januar 1937 entworfen, das auf Weimarer Reformansatzen beruhte und 1953 durch das

Bundesbeamtengesetz

aufgehoben und ersetzt wurde. Es legte traditionelle Pflichten, Rechte und formale Dienstwege fur die Beamten fest, um so politische Einflussnahme, Willkur und Korruption auch fur NSDAP-Mitglieder einzuschranken, wobei dennoch ein ?von

nationalsozialistischer Weltanschauung

durchdrungenes

Berufsbeamtentum

, das dem Fuhrer des Deutschen Reichs und Volkes, Adolf Hitler, in Treue verbunden ist“, laut

Praambel

zum ?Grundpfeiler des nationalsozialistischen Staates“ werden sollte. Das Gesetz konnte gegen Widerstande aus der NSDAP und Vorbehalte Hitlers, der sich verfassungsrechtlichen Grundsatzen nicht unterordnen wollte, in Kraft treten.

In der Folgezeit beschnitt das NS-Regime das Eigengewicht der Burokratie immer starker. Bei Neubesetzungen kommunaler Amter hatten die NSDAP-Gauleiter ein Vorschlagsrecht, bei Reichsbehorden hatte die Parteikanzlei ein Widerspruchsrecht. Dieses wurde zur regelmaßigen ?politischen Beurteilung“ von Amtskandidaten genutzt, was die Anpassung der Beamten an das Regime begunstigte und vertiefte. Mit einem

Fuhrereid

wurden u. a. Hochschulprofessoren zu einem Loyalitatsbekenntnis zu Hitler gezwungen; wer ihn verweigerte, verlor in der Regel sein Amt. Zusatzlich richtete die NSDAP in vielen Bereichen konkurrierende Verwaltungs- und Vollzugsorgane ein. Bei der Personalpolitik loste Martin Bormann den eher moderaten Rudolf Heß ab und setzte allmahlich eine neue Generation von Hitler ergebenen und zugleich fachkompetenten NS-Spitzenbeamten durch.

Am 26. April 1942 beanspruchte Hitler im Reichstag das personliche Recht, jeden Staatsbediensteten zum Rucktritt zu zwingen oder zu entlassen, der aus seiner Sicht seine Pflichten verletzte (→

Beschluss des Großdeutschen Reichstags vom 26. April 1942

). Dieses Recht nahm er vor allem nach dem

20. Juli 1944

fur großflachige ?Sauberungen“ auch in der Beamtenschaft in Anspruch. Damit verloren die deutschnationalen Beamten, die anfangs eine wesentliche Stutze fur Hitlers Machtkonsolidierung gewesen waren, in der NS-Zeit endgultig ihre gestaltenden Einflussmoglichkeiten.

[18]

Hitler hatte Hermann Goring im Januar 1933 zum

Reichskommissar fur das preußische Innenministerium

ernannt. Goring nutzte dies umgehend, um die preußische Polizei zur Machtsaule des NS-Regimes umzubauen. Im Februar 1933 stellte er aus SA- und SS-Truppen eine 50.000 Mann starke

Hilfspolizei

auf, die dann auch in den Landern eingefuhrt wurde. Ende April 1933 grundete er zudem ein

Geheimes Staatspolizeiamt fur Preußen

mit der Aufgabe, ?alle staatsgefahrlichen politischen Bestrebungen im gesamten Staatsgebiet zu erforschen“. Daraus entstand die

Geheime Staatspolizei

(

Gestapo

). Diese blieb wegen einer relativ geringen Personaldecke jedoch auf Mithilfe der Bevolkerung angewiesen. Die NS-Propaganda rief die

Deutschen

zur

Denunziation

missliebiger Nachbarn, Kollegen o. a. auf, was vielfach auf fruchtbaren Boden fiel. Die breite Denunziationsbereitschaft der Bevolkerung stellte daher die wichtigste Quelle von Informationen der Gestapo dar, die dann durch sogenannte ?verscharfte Verhore“, also

Folter

von Verdachtigen, erweitert wurden.

[19]

Weil die Bevolkerung des NS-Staates mehrheitlich die Ziele Hitlers teilte, spricht man in der Forschung von einer ?Selbstuberwachung“.

[20]

Heinrich Himmler fuhrte ab 1929 die

SS

, die bis zum sogenannten

Rohm-Putsch

von Ende Juni/Anfang Juli 1934 der SA unterstellt war. Er brachte bis 1934 die

Politische Polizei

und die

Konzentrationslager

im gesamten Reich unter die Kontrolle der SS. Per

Erlass vom 17. Juni 1936

wurde er als

Reichsfuhrer SS

auch zum

Chef der

Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

ernannt und leitete somit beide Organisationen in Personalunion. 1937 wurde diese Verklammerung durch die

Hoheren SS- und Polizeifuhrer (HSSPF)

durchgangig auch institutionell verankert. Ihre Funktion bestand darin, einerseits die dem Chef der Polizei, andererseits die dem Reichsfuhrer SS unterstellten Krafte einheitlich zu fuhren.

[21]

Himmler baute die SS fortan systematisch und erfolgreich zur Schaltzentrale und zum ?Gehirn“ des NS-Systems aus. Ziel der Machtkonzentration war der Aufbau einer parallelen, auf Uberwachung ausgerichteten Machtelite als ?Staat im Staate“ mit starker Bindung an den ?Fuhrer“, die spater uberall die Fuhrungsschicht des deutschen Großreichs bilden sollte. Als zentrale Leitungsbehorde zur Lenkung der bisher staatlichen Polizei und des parteieigenen Sicherheitsapparats wurde 1938 das

Reichssicherheitshauptamt

(RSHA) unter

Reinhard Heydrich

, spater unter

Ernst Kaltenbrunner

gegrundet. Es entstand aus der Zusammenlegung von

Sicherheitspolizei

(SiPo) und

Sicherheitsdienst

(SD). Dem RSHA unterstanden auch die Gestapo unter

Heinrich Muller

und ab Kriegsbeginn die

Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD

. Das RSHA war zentral an der Planung und Durchfuhrung der Judenverfolgung und des

Holocaust

sowie an der nationalsozialistischen

Umvolkungs

- und Rassenpolitik beteiligt.

In den besetzten Gebieten trat die SS teilweise in Konkurrenz zu den zivilen und militarischen Verwaltungen.

Der Preußische Justizminister

Hanns Kerrl

bei einem Besuch im Referendarlager in

Juterbog

(1934)

Der Preußische Justizminister

Hanns Kerrl

bei einem Besuch im Referendarlager in

Juterbog

(1934)

Wie fur den Verwaltungsapparat besaß die NSDAP auch fur die von ihr angestrebte Rechtsordnung kein klares Konzept. Das 25-Punkte-Programm hatte in Punkt 19 ein nicht naher definiertes ?deutsches Gemeinrecht“ als ?Ersatz fur das der materialistischen Weltanschauung dienende romische Recht“ gefordert. Darunter verstand die NSDAP vor allem die Unterordnung der individuellen Burgerrechte unter das angebliche Gesamtinteresse der ?Volksgemeinschaft“:

Recht ist, was dem Volke nutzt.

Als oberste Rechtsguter wurden unklar definierte Begriffe wie Rasse, Erbgut, Ehre, Treue, Wehrhaftigkeit, Arbeitskraft, Zucht und Ordnung propagiert.

Diesen Vorstellungen entsprechend verstießen schon einige der ersten Maßnahmen des NS-Regimes gegen grundlegende Prinzipien des

Rechtsstaats

wie die Gleichheit aller

Staatsburger

vor dem Gesetz, Gewaltenteilung und

nulla poena sine lege

: so die ?Reichstagsbrandverordnung“, das ?Heimtuckegesetz“ und das ?Gesetz uber Verhangung und Vollzug der

Todesstrafe

“ (

Lex van der Lubbe

). Das

Gesetz uber die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft

vom 7. April 1933 zielte auf die Ausschaltung judischer Rechtsanwalte, doch aufgrund der von Reichsprasident Hindenburg geforderten Ausnahmeregelung (?

Frontkampferprivileg

“) konnte ein von den

Antisemiten

unvorhergesehen großer Teil der judischen Anwalte ihren Beruf bis 1938 weiter ausuben. Hitlers Mordbefehle und ihre Ausfuhrung beim angeblichen

Rohm-Putsch

vom 30. Juni bis 3. Juli 1934 wurden nachtraglich legalisiert. Damit wurden der Wille und die ausfuhrende Gewalt des Fuhrers dem kodifizierten Recht und Gesetz ubergeordnet.

Die Gleichschaltungsgesetze und -maßnahmen hoben bis Januar 1935 auch die Justizhoheit der Lander auf. Das Reichsjustizministerium wurde dadurch zur obersten Aufsichtsbehorde uber alle Gerichte, Strafvollzugsanstalten und deren Personal. Eine einheitliche Justizausbildungsverordnung sollte die Loyalitat der Absolventen gegenuber dem Fuhrerstaat gewahrleisten: Sie sah fur

Referendare

eine zweimonatige ideologische Schulung im

Gemeinschaftslager ?Hanns Kerrl“

und die mundliche Prufung des Fachs ?Volks- und Staatskunde im weitesten Sinn“ vor.

Andererseits wurden die meisten seit dem 18. Jahrhundert entstandenen Justizbehorden beibehalten. Von den Richtern, die bis 1933 nur selten NSDAP-Mitglieder waren, wurden nur etwa 600 entlassen. Die Spitzenpositionen des Reichsjustizministers und des

Reichsgerichtsprasidenten

wurden deutschnationalen Vertretern uberlassen und nicht neu besetzt. Dagegen betraf das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vor allem ?nichtarische“ und politisch missliebige Rechtsanwalte. Alle Anwalte mussten sich in der

Reichsrechtsanwaltskammer

und der

Reichsnotarkammer

registrieren lassen, die ihre Zulassung regelte und politische Zuverlassigkeit uberwachte. Spater mussten alle Richter einen personlichen Treueeid auf den ?Fuhrer und Reichskanzler“ Adolf Hitler ablegen, der ab 30. Juni 1934 auch der ?oberste Gerichtsherr des deutschen Volkes“ zu sein beanspruchte. Frauen wurden ab 1935 nicht mehr als Richterinnen, Staats- und Rechtsanwalte zugelassen.

Roland Freisler

(Mitte) als Prasident des

Volksgerichtshofes

, 1944

Roland Freisler

(Mitte) als Prasident des

Volksgerichtshofes

, 1944

Neben dem traditionellen Gerichtswesen wurde fur immer mehr Bereiche eine Sonder- und Standesgerichtsbarkeit aufgebaut. Nur fur ?Artgleiche“ galt annahernd gleiches Recht, fur zu ?Artfremden“ erklarte Bevolkerungsgruppen dagegen wurde Sonderrecht eingefuhrt: so fur die ?

Asozialen

“,

Juden

und ?

Fremdvolkischen

“, vor allem Polen und

Russen

. Juden durften nur noch als ?

Konsulenten

“ fur andere Juden vor Gericht erscheinen. Fur

Polen

und

Juden

im vom

Deutschen Reich besetzten Polen

galt ab Dezember 1941 die

Polenstrafrechtsverordnung

.

Schon ab Juli 1933 wurden allen Amtsgerichten

Erbgesundheitsgerichte

angegliedert, die u. a. das

Gesetz zur Verhutung erbkranken Nachwuchses

mit Gesundheitszeugnissen durchfuhren sollten. Endgultig entscheidendes Rechtsmittelgericht war das bei den

Oberlandesgerichten

zu bildende Erbgesundheitsobergericht. Im

burgerlichen Recht

wurden Eheverbote aus

eugenischen

Grunden ermoglicht. Bei rassischen ?Mischehen“ wurde die

Ehescheidung

erleichtert und die Fortpflanzung verboten. Den Versuch, Unfruchtbarkeit als Scheidungsgrund zu legalisieren, verhinderte die katholische Kirche. Zugleich wurden unverheiratete Mutter und uneheliche Kinder rechtlich besser gestellt; ?arische“ Frauen durften ab 1941 sogar gefallene Soldaten nachtraglich heiraten.

Die

Sondergerichte

fur politische Delikte und der neu geschaffene

Volksgerichtshof

blieben zwar dem Justizministerium unterstellt, aber fur dort durchgefuhrte Verfahren gab es keine

Revisionsinstanzen

. Neben sie traten ab Mai 1933 selbstandige Kriegsgerichte, die ab 1936 dem neu eingerichteten

Reichskriegsgericht

unterstellt waren. Diese durften unter bestimmten Bedingungen auch Zivilisten verurteilen. Seit Kriegsbeginn entfielen auch dort Instanzenwege und Berufungsmoglichkeiten; die Urteile wurden nur von den jeweiligen Militarbefehlshabern bestatigt oder zur Neuverhandlung ? fast immer mit dem Ziel einer Strafverscharfung ? angewiesen.

Himmler schuf nach dem ?Rohm-Putsch“ 1934 fur die SS ein eigenes

Ehrengericht

, aus dem sich ab Oktober 1939 eine besondere SS- und Polizeigerichtsbarkeit unter dem

Hauptamt SS-Gericht

entwickelte. Dessen Gerichtsherr war er selbst. Das neu geschaffene

Reichsverwaltungsgericht

unterstand dem Reichsinnenministerium, durfte aber keine politisch veranlassten Willkurakte vor allem der Polizei uberprufen. Samtliche Gewaltakte der SA, Gestapo und SS blieben so der Strafverfolgung unabhangiger Gerichte entzogen. In praventive ?

Schutzhaft

“ genommene Strafgefangene waren entrechtet.

In der Strafjustiz wurden die Kriterien fur Straftatbestande immer mehr von eindeutigen Tatmerkmalen auf die

Gesinnung

eines mutmaßlichen Taters verlagert. Den Richtern wurde dabei ein viel großerer Ermessensspielraum als bisher zugestanden. Diese Aufweichung zielte praktisch auf Strafverscharfung. Zugleich wurden viele Straftatbestande direkt mit hoheren Strafen belegt, einige neu geschaffen. Die 1941 geanderten, am

Taterstrafrecht

orientierten

Mordmerkmale

wurden dennoch nach 1945 unverandert im

Strafgesetzbuch

beibehalten.

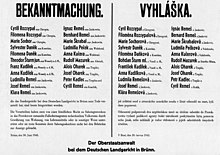

21 Todesurteile des Sondergerichts Brunn, 30. Juni 1943

21 Todesurteile des Sondergerichts Brunn, 30. Juni 1943

Der Grundsatz

nulla poena sine lege

wurde nach punktueller Missachtung ganz aufgegeben. So erließ Hitler nach zwei Einzelfallen im Juni 1938 ruckwirkend neue Strafen und Gesetze fur diese und analoge Taten: Er verlangte z. B. die Todesstrafe fur einen im Vorjahr begangenen erpresserischen Kindesraub und fur das vorsatzliche Stellen einer ?

Autofalle

“ (

Lex Gotze

), die nicht naher definiert wurde. Nachdem das Reichsgericht die Angeklagten in einem Fall von ?Elektrizitatsdiebstahl“ und einem Fall von ?Fernsprechautomatenbetrug“ freigesprochen hatte, wurde auch das

Analogieverbot

im Strafrecht aufgehoben. Richter durften nun nicht ausdrucklich strafbare Taten nach ihnen vergleichbar erscheinenden Straftatbestanden ?in Ubereinstimmung mit dem volkischen Rechtsempfinden“ verurteilen.

Die Todesstrafe, die 1933 fur drei Tatbestande vorgesehen war, wurde auf zuletzt 46 Tatbestande ausgedehnt und vor allem im Krieg exzessiv angewandt. Die

Kriegsgerichte

bezogen Tatbestande wie ?

Wehrkraftzersetzung

“ auch auf subjektive Einstellungen; als

Kriegswirtschaftsverbrechen

galten immer geringfugigere Vergehen. Die 5. Verordnung zum Kriegssonderstrafrecht vom 5. Mai 1940 erlaubte den Sonderrichtern schließlich, fur jede Straftat jede Strafe bis einschließlich der Todesstrafe zu verhangen, wenn der nach Gesetzestext vorgesehene Strafrahmen ?nach gesundem Volksempfinden“ fur eine

Suhne

nicht ausreiche. Infolge dieser Rechtswillkur fallten die zivilen Sondergerichte rund 16.000 Todesurteile, 15.000 davon ab 1941; die Kriegsgerichte fallten rund 30.000 Todesurteile, davon etwa 23.000 wegen

Fahnenflucht

.

[22]

1942 begann das NS-Regime, die

Rechtsprechung

zusatzlich durch regelmaßige

Richterbriefe

und analoge

Rechtsanwaltsbriefe

zu lenken. Zudem ermachtigte Hitler den Reichsjustizminister, alle ihm erforderlich erscheinenden, auch vom bisherigen Recht abweichenden Maßnahmen zum Aufbau einer ?nationalsozialistischen Rechtspflege“ zu treffen. Gewohnliche Landes- und Oberlandesgerichte waren jedoch schon ab 1933 Teil des staatlichen Verfolgungsapparates geworden, indem sie viele Falle von Regimekritik, Oppositionsverhalten, ?

Rundfunkverbrechen

“ und ?

Rassenschande

“ verurteilten.

In einer Reichstagsrede im Fruhjahr 1942 beschwerte sich Hitler uber angeblich zu milde Urteile der Justiz. Die Gestapo wurde daraufhin bei politischen oder gewohnlichen, aber politisierten Delikten faktisch zur Revisionsinstanz und durfte bereits Verurteilte, die ihre Strafe verbußt hatten, nach eigenem Ermessen erneut festnehmen, wobei Folterungen mit Todesfolge in der Regel strafrechtlich nicht geahndet wurden. Die ?Fremdarbeiter“ verfolgte und bestrafte sie direkt ohne Gesetzesgrundlage, Anzeige, Gerichtsverfahren und Urteil.

[23]

Weitere Gerichte und Gerichtshofe:

Die

Kriegsflagge des Deutschen Reiches

(ab 1938)

Die

Kriegsflagge des Deutschen Reiches

(ab 1938)

Seit seinem Machtantritt setzte Hitler die unter seinen Vorgangern begonnene, zunachst noch geheimgehaltene

Aufrustung

der durch den Versailler Vertrag begrenzten

Reichswehr

energisch fort, die er als zweite Saule des nationalsozialistischen Staates neben der Partei betrachtete. Die immer deutlicher werdende Rivalitat zwischen Reichswehr und

SA

ließ er im Juni 1934 durch die als Niederschlagung des Rohm-Putschs getarnte Entmachtung der SA-Fuhrung beenden, die Reichswehr wurde zum alleinigen Waffentrager der Nation erklart. Nachdem er sich mit Hilfe des am 1. August 1934 erlassenen ?Gesetzes uber das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches“ zum Nachfolger des einen Tag spater verstorbenen Reichsprasidenten Hindenburg hatte erklaren lassen, ubernahm er Kraft der Weimarer Verfassung den politischen Oberbefehl uber die Reichswehr. Der Reichswehrminister und militarische Oberbefehlshaber

Werner von Blomberg

ließ in der Folge die Streitkrafte personlich auf Hitler vereidigen. Ebenfalls 1934 begann der Aufbau der

SS-Verfugungstruppe

, aus der spater die

Waffen-SS

hervorgehen sollte.

Bereits im Oktober 1933 hatte Hitler den Austritt Deutschlands aus dem

Volkerbund

unter gleichzeitigem Ruckzug von der

Genfer Abrustungskonferenz

verkundet, auf der Deutschland von den anderen europaischen Machten noch eine Rustungsparitat angeboten worden war. Am 16. Marz 1935 verkundete das Deutsche Reich mit dem ?Gesetz fur den Aufbau der Wehrmacht“ die Wiedererlangung der

Wehrhoheit

, die Wiedereinfuhrung der

allgemeinen Wehrpflicht

und das Ziel des Aufbaus eines

Heeres

von 550.000 Mann. Von nun ab wurde die Armee nur noch als ?

Wehrmacht

“ bezeichnet, die

Reichsmarine

wurde wenig spater in ?

Kriegsmarine

“ umbenannt. Bereits am 11. Marz hatte Reichsluftfahrtminister Goring die Existenz einer deutschen

Luftwaffe

bekanntgegeben. Von den anderen Machten wurden diese eklatanten Verletzungen des Versailler Vertrags weitgehend hingenommen, so schloss Großbritannien im Juni 1935 das

deutsch-britische Flottenabkommen

ab, das Deutschland eine Aufrustung der Kriegsmarine auf 35 % der

Royal Navy

erlaubte. Im Marz 1936 fuhrten deutsche Truppen unter Bruch der

Vertrage von Locarno

die

Wiederbesetzung des Rheinlands

durch. Kurz darauf wurde mit der Einfuhrung des

Vierjahresplanes

die Herstellung der Kriegsfahigkeit des Landes und der Wehrmacht binnen vier Jahren beschlossen. Im gleichen Jahr griffen deutsche Freiwillige der

Legion Condor

erstmals auf Seiten der spanischen Nationalisten in den

Spanischen Burgerkrieg

ein.

Im Zuge der

Blomberg-Fritsch-Krise

setzte Hitler am 4. Februar 1938 Reichswehrminister Blomberg und den Oberbefehlshaber des Heeres

Fritsch

ab, loste das Kriegsministerium auf und ubernahm auch den operativen Oberbefehl uber das neugebildete

Oberkommando der Wehrmacht

(OKW), das sein personlicher Generalstab wurde. Es war in der Spitzengliederung wie folgt besetzt:

Reichsparteitag 1938, ?Tag der Wehrmacht“: der Staatssekretar im Reichsluftfahrtministerium

Erhard Milch

, Keitel, Brauchitsch, Raeder und der Befehlshaber im Wehrkreis XIII/Nurnberg

Maximilian von Weichs

(v.l.n.r)

Reichsparteitag 1938, ?Tag der Wehrmacht“: der Staatssekretar im Reichsluftfahrtministerium

Erhard Milch

, Keitel, Brauchitsch, Raeder und der Befehlshaber im Wehrkreis XIII/Nurnberg

Maximilian von Weichs

(v.l.n.r)

Die bereits zuvor bestehenden Oberkommandos der Teilstreitkrafte waren dem OKW weisungsgebunden, wahrten aber mit ihren angeschlossenen Staben eine teilweise Selbstandigkeit. Die Oberbefehlshaber und deren Stabschefs waren:

| Oberkommando des Heeres

|

Oberkommando der Marine

|

Oberkommando der Luftwaffe

|

- Oberbefehlshaber des Heeres:

- Chef des Generalstabs des Heeres:

|

- Oberbefehlshaber der Kriegsmarine:

- Chef des Stabes der Seekriegsleitung:

|

- Oberbefehlshaber der Luftwaffe:

- Chef des Generalstabs der Luftwaffe:

|

Auf die Einrichtung des OKW folgten der

Anschluss Osterreichs

und des

Sudetenlandes

(1938), die Einverleibung der

?Rest-Tschechei“

(1939) und schließlich die Entfesselung des

Zweiten Weltkriegs

durch den

Uberfall auf Polen

.

Alterspyramide 1939 (aus den Zahlen der nebenstehenden Tabelle); Manner links, Frauen rechts. Die starke Einschnurung beruht auf den schlechten Zeiten um und nach dem Ersten Weltkrieg (siehe u. a.

Steckrubenwinter

,

Spanische Grippe

und

Deutsche Inflation 1914 bis 1923

); bei den Mannern vor dem Jahrgang 1900 fehlen die Gefallenen des Ersten Weltkrieges.

Alterspyramide 1939 (aus den Zahlen der nebenstehenden Tabelle); Manner links, Frauen rechts. Die starke Einschnurung beruht auf den schlechten Zeiten um und nach dem Ersten Weltkrieg (siehe u. a.

Steckrubenwinter

,

Spanische Grippe

und

Deutsche Inflation 1914 bis 1923

); bei den Mannern vor dem Jahrgang 1900 fehlen die Gefallenen des Ersten Weltkrieges.

Einer

Volkszahlung

zufolge lebten 1939 auf dem deutschen Reichsgebiet 79.375.281 Menschen, einschließlich der Mitarbeiter von

Reichsarbeitsdienst

(RAD) und Militar. Darunter fielen 38.761.645 (48,83 %) Manner und 40.613.636 (51,17 %) Frauen. Davon lebten in Großstadten 24.187.422 (30,47 %), in Gemeinden von 2.000 bis unter 100.000 Einwohnern 29.875.968 (37,64 %) und in Gemeinden von unter 2.000 Einwohnern 25.311.877 (31,89 %) Menschen. Das ehemalige Gebiet Preußens mit seinen zahlreichen Provinzen machte dabei den bei Weitem großten Bevolkerungsraum aus (40.941.155 Einwohner bzw. 51,58 %). Auf das zu diesem Zeitpunkt bereits ?angeschlossene“ Osterreich entfielen 6.881.457 Personen (8,67 %).

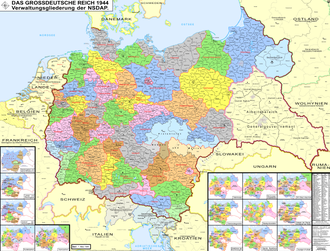

Großdeutsches Reich (Lander und Reichsgaue), Juli 1944

Großdeutsches Reich (Lander und Reichsgaue), Juli 1944

Verwaltungsgliederung des Großdeutschen Reiches (1. Marz 1944)

Verwaltungsgliederung des Großdeutschen Reiches (1. Marz 1944)

Verwaltungskarte (1. Januar 1944)

Verwaltungskarte (1. Januar 1944)

Das 1871 gegrundete Kaiserreich war ein

Bundesstaat

aus 22

monarchischen

Staaten, drei

republikanischen

Stadtstaaten

und dem

Reichsland Elsaß-Lothringen

gewesen. In der Weimarer Republik bestand das Deutsche Reich aus

18 Landern

. Der NS-Staat behielt die Gliederung in Lander zwar bei, reduzierte deren Aufgaben jedoch auf die ausfuhrender

Organe

der zentralen Reichsministerien und -behorden. Den Ministerprasidenten der Lander wurden

Reichsstatthalter

ubergeordnet. Neben die Lander traten die

Gaue der NSDAP

als konkurrierende Einheiten.

Der

Freistaat Preußen

blieb auch in der NS-Zeit das großte Land des Reiches. Seine Verwaltungsstrukturen waren aber schon 1932 durch den

Preußenschlag

der Regierung Papen stark geschwacht worden. Mit der Gleichschaltung Preußens verloren seine zentralen Institutionen 1933 weiter an Bedeutung und traten gegenuber denen der Reichsregierung und Oberprasidien der

preußischen Provinzen

in den Hintergrund. In manchen Provinzen wurde das Amt des

Oberprasidenten

vom jeweiligen

NSDAP-Gauleiter

bekleidet, wie etwa in

Ostpreußen

von

Erich Koch

. Der Reichsstatthalter von Preußen war Hitler selbst, der jedoch seine diesbezuglichen

Befugnisse

an den preußischen Ministerprasidenten

Hermann Goring

ubertrug.

Weitere Lander mit eigenem Reichsstatthalter waren:

Lander, die mit anderen von einem gemeinsamen Reichsstatthalter regiert wurden, waren:

Bereits vor 1939 erweiterte das NS-Regime das Reichsgebiet schrittweise durch die Eingliederung des

Saargebiets

(1935), Osterreichs und des Sudetenlandes 1938. Dort wurden im Folgejahr

Reichsgaue

unter einem oder mehreren

Reichsstatthaltern

gebildet, die spater auch im ubrigen Reich eingerichtet werden sollten. Bis auf die Angliederung des Saargebiets erfolgten alle territorialen Zugewinne unter Gewaltandrohung.

[24]

Mit der

Zerschlagung der Tschechoslowakei

im Marz 1939 dehnte sich das Reich erstmals auf Territorien aus, die mehrheitlich nicht von

Deutschen

besiedelt waren. Damit verlor es seinen Charakter als

Nationalstaat

.

[25]

Das Reichsgebiet umfasste seit 1939 das

Protektorat Bohmen und Mahren

, die eroberten

CdZ

-Gebiete waren als ?Gebiete des Großdeutschen Reiches“ vorgesehen. Nach Auskunft des Generalgouverneurs

Hans Frank

hatte Hitler wohl schon im Herbst 1939 beschlossen, auch das

Generalgouvernement

, in welchem er ein Landarbeiterreservat fur das Reich sah, zu einem Teil des Großdeutschen Reiches zu machen. Allerdings, so vermutet der Historiker

Martin Broszat

, wollte Hitler den Rechtsstatus zugleich ungeklart lassen, um das Generalgouvernement außerhalb volkerrechtlicher und reichsrechtlicher Verbindlichkeiten zu belassen. Hitler akzeptierte im Sommer 1940 die von Frank entwickelte Theorie vom ?

Nebenland

des Reiches“. Bei der amtlichen Bezeichnung des Generalgouvernements wurde zwar der Zusatz ?fur die besetzten polnischen Gebiete“ fortgelassen. Aber das Generalgouvernement erhielt nicht den Status eines Protektorats, sondern wurde ?ein zum Zwecke moglichst rechtsunverbindlicher Herrschaft ad-hoc konstruiertes reichs-exterritoriales deutsches ?Nebenland‘ ohne Staatseigenschaft mit staatenlosen Einwohnern polnischer

Volkszugehorigkeit

.“

[26]

Nach dem polnischen Historiker

Tomasz Szarota

zeigt sich in den von Frank zitierten Außerungen Hitlers eine ?Tendenz zur

Annektierung

expressis verbis

“,

[27]

gleichwohl unter dem Aspekt der volkerrechtlichen Angliederung durch das Deutsche Reich ?schon am Vorliegen einer wirklichen Inkorporationshandlung einige Zweifel bestehen“.

[28]

Wie im NS-System ublich, fand die nationalsozialistische Staatsrechts- und Volkerrechtslehre keine Begriffe, um das neue Gebilde Generalgouvernement zu beschreiben. So lasst sich dessen staatsrechtliche Stellung, so

Diemut Majer

, ?nur vom Faktischen unter Berucksichtigung der politischen Zielsetzung erklaren“. Hierbei zeigt sich, dass das Generalgouvernement ?trotz der weitgehenden Verwaltungs- und Rechtssetzungsautonomie grundsatzlich als Bestandteil des Reiches, als

Reichsgebiet

, betrachtet wurde“. In der Praxis wurden allerdings zahlreiche Ausnahmen gemacht, wenn sich dadurch eine sonderrechtliche Behandlung ?Fremdvolkischer“ besser durchsetzen ließ.

[29]

Zugleich war das Generalgouvernement dazu bestimmt, die ?erste

Kolonie

des Reiches“ zu werden, was sich in einer ?Politik der okonomischen Ausbeutung, der kulturellen Niederhaltung der Polen und der Vernichtung ihrer Intelligenz“ niederschlug.

[30]

- Das nach dem Ersten Weltkrieg unter franzosischer Verwaltung stehende Saargebiet wurde nach Auslaufen der im Versailler Vertrag gesetzten Frist und einer

Volksabstimmung

am 1. Marz 1935 als ?Saarland“ ins Reich eingegliedert.

- Der ?

Anschluss

“ des osterreichischen Staates an das nationalsozialistische Deutschland wurde unter Androhung von Gewalt mit dem Einmarsch der Wehrmacht am 12. Marz 1938 begonnen.

Durch politische Erpressung oder mit militarischer Drohung wurde außerdem die

Abtretung

einiger Gebiete erzwungen:

Diese vor dem Zweiten Weltkrieg vorgenommenen Angliederungen wurden

staatsrechtlich

wirksam.

Die

Slowakei

musste sich von der

Tschecho-Slowakischen Republik

unabhangig erklaren (14. Marz 1939), erhielt eine beschrankte Selbstandigkeit und den

Satellitenstatus

eines deutschen Verbundeten.

Nach der ?

Zerschlagung der Rest-Tschechei

“ am 15. Marz 1939 wurde dem

Protektorat Bohmen und Mahren

eine scheinbare

Autonomie

[32]

unter der Aufsicht eines deutschen Reichsprotektors zugebilligt; es galt als Bestandteil des Reiches, das auch die hochste

Regierungsgewalt

hatte. Die Bildung dieses

Protektorats

brach einen

internationalen Vertrag

und war damit ebenso wie die folgenden, durch militarische Eroberungen erreichten Erweiterungen des deutschen

Hoheitsgebietes

volkerrechtlich

unwirksam.

Vertreibung von

Polen

aus dem Wartheland, 1939

Vertreibung von

Polen

aus dem Wartheland, 1939

Das deutsche Reichsgebiet wurde nach dem

Polenfeldzug

vom Herbst 1939 uber die Ruckgliederung der im

Friedensvertrag von Versailles

an

Polen

abgetretenen Gebiete hinaus erweitert:

Die eingegliederten Gebiete Polens waren doppelt so groß wie diejenigen, die 1919 abgetreten wurden, und verschoben die Reichsgrenze um 150 bis 200 km nach Osten.

Viele von deutschen Streitkraften besetzte Staaten konnten eigene Regierungen behalten, wie es die

Haager Landkriegsordnung

vorsieht, aber nicht alle. Nach dem

Westfeldzug

1940 wurden in einigen besetzten Gebieten zivile Behorden eingerichtet, die einem ?

Chef der Zivilverwaltung

“ (CdZ) unterstanden, der seinerseits deutschen Reichsstellen verantwortlich war.

- Eupen-Malmedy

, das 1919 an Belgien abgetreten worden war, wurde sofort annektiert, dabei jedoch um Gemeinden vergroßert, die vor 1920 nicht zum Deutschen Reich gehort hatten.

[33]

Weitere Gebiete im Westen wurden de facto dem deutschen Staat eingegliedert, aber in keinem Fall formell annektiert.

[34]

Sie wurden von den

Gauleitern

der angrenzenden Reichsgebiete mitverwaltet:

In ihnen wurde eine ?Eindeutschungspolitik“ betrieben.

Nach dem

Balkanfeldzug

1941 wurde das

Konigreich Jugoslawien

in drei Separatstaaten (Kroatien, Serbien, Montenegro) aufgeteilt. Zwei Drittel von

Slowenien

wurden unter die CdZ-Verwaltung des

Karntner

Gauleiters gestellt und de facto eingegliedert:

Nach dem

Russlandfeldzug 1941

wurden weitere Gebiete einer deutschen Zivilverwaltung unterstellt:

Nach dem

Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten

im September 1943

okkupierte

Deutschland auch

Italien

, und

Benito Mussolini

richtete in Oberitalien die

Italienische Sozialrepublik

(RSI) als

faschistischen

Satellitenstaat

ein. Hier und im italienisch besetzten Jugoslawien ubten die Wehrmacht, die unter die

Fuhrung der SS

des Reichsgebiets gestellte Polizei und eine deutsch-italienische Zivilverwaltung in zwei Gebieten die Macht aus:

Diese Operationszonen, deren Grenzen sich nicht an Staatsgrenzen orientierten, sondern an militarischen Erfordernissen, wurden durch die SS-Herrschaft und die Zivilverwaltung vom italienisch regierten Territorium getrennt, das weiterhin formell unter der Souveranitat der RSI verblieb. In ihnen wurde weitgehend deutsches Recht und die deutsche

Amtssprache

eingefuhrt. Eine deutsch-italienische Zivilverwaltung war sogenannten ?zivilen Beratern“ mit der offiziellen Bezeichnung

Oberster Kommissar

unterstellt, die sich nach personlichen Weisungen Hitlers an die Leiter der benachbarten Reichsgaue

Tirol-Vorarlberg

und

Karnten

Franz Hofer

und

Friedrich Rainer

zu richten hatten. Deren Zustandigkeit erstreckte sich auch auf den 1941 von Italien besetzten Teil Sloweniens. Diese personlichen Vollmachten bedingten eine grundsatzliche Rechtsunsicherheit der Bevolkerung in den Gebieten der Zivilverwaltung.

[35]

Dem Reich angegliedert, aber nicht annektiert, waren auch zwei riesige ?Reichsprovinzen“ unter deutscher Zivilverwaltung, die

Reichskommissariate Ostland

(

baltische Staaten

und

Weißrussland

) und

Ukraine

.

Wie weit das NS-Regime seine Eroberungsziele steckte, ist in der Forschung umstritten.

Eberhard Jackel

argumentiert in Anlehnung an

Hugh Trevor-Roper

, Hitler habe im Wesentlichen

Lebensraum im Osten

erobern wollen, das heißt im europaischen Russland.

[36]

Der unter der Agide des Reichsfuhrers SS

Heinrich Himmler

bis 1942 erstellte

Generalplan Ost

sah bereits ein neues Bodenrecht und in einem auf 25 Jahre angelegten Plan eine Besiedlung des eroberten Gebiets mit vier Millionen ?

germanischstammigen

“ Siedlern im ?

Ingermanland

“ um

Leningrad

, im ?

Gotengau

“ auf der

Krim

und im Gebiet um

Cherson

sowie im Einzugsbereich der Flusse

Memel

und

Narew

vor.

[37]

Dieser ?kontinentalistischen“ Interpretation der nationalsozialistischen Eroberungsplane, der sich unter anderem

Hans-Adolf Jacobsen

und

Dietrich Aigner

anschlossen,

[38]

wurde von verschiedener Seite widersprochen. So entfaltete das nationalsozialistische Deutschland verschiedenste

Aktivitaten zur Wiedergewinnung von Kolonien

, namentlich in

Afrika

.

[39]

Wie ernst diese

revisionistischen

Uberlegungen waren, ist in der Forschung ebenfalls umstritten. Durch das Bundnis mit Japan verzichtete das Deutsche Reich auf die ostasiatischen Kolonien der

besetzten Niederlande

und Frankreichs. Die bereits ab 1941 eingeschrankte Ambition zur Wiedergewinnung eines

Kolonialreichs in Afrika

wurde Anfang 1943 eingestellt.

[40]

Auch mit Blick auf diese Afrikaplane argumentieren viele Historiker, Hitler habe letztlich die

Weltherrschaft

angestrebt.

[41]

Das Deutsche Reich hatte zur Zeit seiner großten Ausdehnung 1942 (neben der

Kriegsfront

zur

Sowjetunion

) zehn Nachbarstaaten: Im Norden grenzte es an

Danemark

(67 Kilometer Grenzstrecke), im Sudosten an die

Erste Slowakische Republik

sowie

Ungarn

und

Kroatien

, im Suden an

Italien

,

Furstentum Liechtenstein

(35 Kilometer) und die

Schweiz

(550 Kilometer), im Sudwesten an

Frankreich

(392 Kilometer), im Westen an

Belgien

(221 Kilometer) und im Nordwesten an die

Niederlande

(567 Kilometer).

Von diesen Staaten waren alle außer Italien, Liechtenstein und der Schweiz von deutschen Truppen besetzt bzw. wie die Slowakei zum

Vasallenstaat

gemacht worden.

Karte der alliierten

Besatzungszonen

in

Deutschland

1945 (Quelle:

US-Army

)

Karte der alliierten

Besatzungszonen

in

Deutschland

1945 (Quelle:

US-Army

)

Bereits vor ihrem Sieg uber Deutschland hatten die USA, Großbritannien und die Sowjetunion alle Gebietserweiterungen des Reichs seit 1938 fur nichtig erklart.

[42]

Die

Westverschiebung Polens

, im Wesentlichen auf Kosten der

deutschen Ostgebiete

, war seit der

Konferenz von Teheran

1943 im Grundsatz beschlossen.

[43]

Auf der

Konferenz von Jalta

gestanden die

drei Machte

im Februar 1945 auch Frankreich den Status als Siegermacht zu und entschieden, Deutschland nach Kriegsende in vier

Besatzungszonen

und

Berlin

in vier

Sektoren

aufzuteilen. Weitergehende Plane, Deutschland dauerhaft in mehrere Staaten aufzuteilen, wurden schon im Fruhjahr 1945 fallen gelassen.

[44]

Die militarische Niederlage und vollstandige Besetzung Deutschlands beendete die Herrschaft der NSDAP. Auch die aufs engste mit der Partei verflochtene staatliche Verwaltung horte weitgehend auf zu funktionieren. Deutsche Amtstrager konnten nach der Besetzung nur mit Duldung oder nach Ernennung durch die jeweilige

Besatzungsmacht

tatig werden. Der von Hitler testamentarisch als Reichsprasident eingesetzte Großadmiral Karl Donitz und seine

Regierung

hatten noch Zugriff auf die deutschen Truppen, nicht aber auf zivile Behorden. Nachdem sie die

bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht

vom 7./8. Mai 1945 unterzeichnet hatte, gestanden die Alliierten ihr keinerlei hoheitliche Aufgaben mehr zu.

[45]

Vielmehr wurde die Regierung am 23. Mai 1945 fur abgesetzt erklart und verhaftet. Mit der

Berliner Erklarung

vom 5. Juni 1945 proklamierten die Alliierten auf Basis des Artikels 4 der Kapitulationsurkunde die Ubernahme der ?obersten Regierungsgewalt in Deutschland“.

[46]

Oberstes Organ des Besatzungsregimes und Trager der deutschen Staatsgewalt wurde der

Alliierte Kontrollrat

.

[47]

Neben dem Begriff

NS-Staat

verwenden heutige Wissenschaftler Bezeichnungen wie

NS-Diktatur

,

NS-Regime

und weiterhin auch

?

Drittes Reich

“

, letzteres meist in Anfuhrungsstrichen, um den ursprunglich

propagandistischen

Charakter dieses Begriffs hervorzuheben. Um das

politische System

des nationalsozialistischen Deutschland zu betonen, wird es oft als ?

Fuhrerstaat

“ bezeichnet.

Marxistische

Historiker in der fruheren

DDR

und in

Westdeutschland

nutzten in diesem Fall Begriffe wie ?deutscher

Faschismus

“ oder ?faschistische Diktatur“.

[48]

In der Umgangssprache sind Benennungen wie ?Nazi-Deutschland“, ?Hitlerdeutschland“ oder ahnliche Komposita ublich.

Die zeitgenossische amtliche Bezeichnung des deutschen Nationalstaats fur die Zeit von 1871 bis 1945 war

Deutsches Reich

. Sie wird fur diesen Zeitabschnitt auch heute noch in den

Staatswissenschaften

verwendet.

?800 Jahre

Lubeck

“: Die erste offizielle deutsche Briefmarke mit dem Aufdruck

Großdeutsches Reich

vom 24. Oktober 1943

?800 Jahre

Lubeck

“: Die erste offizielle deutsche Briefmarke mit dem Aufdruck

Großdeutsches Reich

vom 24. Oktober 1943

Nach dem

?Anschluss“ Osterreichs

im Marz 1938 war zeitweilig die Bezeichnung

Großdeutsches Reich

offiziell in Gebrauch, so auch im

Reichsgesetzblatt

. Ein Erlass des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei, Hans Heinrich Lammers, vom 26. Juni 1943 an die

obersten Reichsbehorden

und die Hitler unmittelbar unterstellten Dienststellen machte die bis dahin inoffizielle Sprachregelung verbindlich.

[49]

Mit dem auch

umgangssprachlich

verwendeten Begriff

Großdeutschland

beanspruchte das NS-Regime, die

1848 erwogene

großdeutsche Losung

erreicht zu haben, die Einbeziehung der Deutschen in der

Habsburgermonarchie

in einen einheitlichen

Nationalstaat

. Zudem deutete er expansive Absichten an: Die

nationalsozialistischen Europaplane

sahen vor, weitere Lander, etwa Norwegen, Danemark, die Niederlande und Belgien, in ein neu zu schaffendes ?Großgermanisches Reich“ einzugliedern.

[50]

Gleichfalls seit dem Anschluss Osterreichs bezeichneten die deutschen Behorden das ursprungliche Staatsgebiet, das so genannte

Deutschland in den Grenzen von 1937

als

Altreich

. Die Unterscheidung war erforderlich, da fur alle neu eingegliederten oder unter

deutsche Besatzungsverwaltung

gestellten Gebiete Gesetze erlassen und Verwaltungsverfahren geschaffen wurden, die sich von denen des Altreichs unterschieden. Dazu zahlten neben

Osterreich

[51]

u. a. auch das

Sudetenland

, das

Memelland

und die

Freie Stadt Danzig

, die alle 1938 und 1939 annektiert worden waren.

Bereits vor 1933 war der Begriff

Reich

zum Kampfbegriff der Rechten und der

Monarchisten

gegen die demokratische

Republik

geworden.

Das dritte Reich

, wie ein 1923 veroffentlichtes Buch von

Arthur Moeller van den Bruck

hieß, bezog sich auf die Tradition des ersten, des

Heiligen Romischen Reichs Deutscher Nation

, und des zweiten, des kleindeutschen

Deutschen Kaiserreichs

; er meinte damit ein großdeutsches Reich.

Die Idee eines ?

Dritten Reiches

“ lasst sich bis ins 12. Jahrhundert zuruckverfolgen. Der italienische Theologe

Joachim von Fiore

hatte seinerzeit ein drittes, tausendjahriges Zeitalter des

Heiligen Geistes

prophezeit, das auf die beiden Zeitalter

Gottes

und

Jesu Christi

folgen wurde. Die Nationalsozialisten griffen das Schlagwort auf, weil es ihre Bestrebungen zu bundeln schien. Hitler versuchte des Ofteren, den Mythos der ?tausend Jahre“ fur seine Herrschaft zu vereinnahmen. Spater kamen ihm zum Begriff ?Drittes Reich“ Bedenken. Man hatte uber ein weiteres, ein

viertes Reich

spekulieren und die Kontinuitat des Reiches der Deutschen in Frage stellen konnen. Im Juli 1939 verbot Propagandaminister

Joseph Goebbels

die Verwendung des Begriffs ?Drittes Reich“.

[52]

Der Charakter des NS-Staats wird von Historikern und Politikwissenschaftlern bis heute unterschiedlich gedeutet. Konsens besteht jedoch daruber, dass es sich um eine außergewohnlich gewalttatige, verbrecherische Diktatur handelte. Selbstdeutungen des NS-Staates wie ?germanische Demokratie“

[53]

spielen im wissenschaftlichen Diskurs der Gegenwart keine Rolle.

Von

Marxisten

wurde der NS-Staat als faschistisch und somit als

Klassenherrschaft

der

Bourgeoisie

gedeutet. Ihre kanonische Formulierung fand diese Annahme in der so genannten

Dimitroff-These

von 1933, wonach der Faschismus als ?

terroristische

Diktatur der am meisten reaktionaren,

chauvinistischen

und

imperialistischen

Elemente des

Finanzkapitals

“ definiert wurde.

[54]

Sie lag den geschichtswissenschaftlichen Analysen von Forschern aus der

DDR

und den anderen

Ostblockstaaten

zugrunde, wo sie mitunter zur

Agententheorie

verkurzt wurden: Demnach waren Hitler und die anderen Nationalsozialisten bloße Agenten oder Marionetten der eigentlich herrschenden Kapitalistenklasse gewesen.

Im

Westen

wurde demgegenuber von fuhrenden Wissenschaftlern lange die

Totalitarismusthese

vertreten: Demnach war der Nationalsozialismus ebenso wie der

Stalinismus

in der Sowjetunion eine Herrschaftsform, die durch eine allumfassende, keinen Widerspruch zulassende

Ideologie

, eine hierarchisch organisierte

Massenpartei

, einen Terrorapparat, ein staatliches Monopol an Kommunikationsmitteln und Waffen sowie eine zentrale Lenkung der Wirtschaft gekennzeichnet sei. Der NS-Staat wurde dabei als ?monolithischer Fuhrerstaat“ beschrieben, in dem widerspruchsfrei von oben nach unten durchregiert wurde.

[55]

Diese Position war, ahnlich wie die Anwendung des Faschismusbegriffs von Seiten des Ostblocks, deutlich zweckgerichtet in der Auseinandersetzung des

Kalten Kriegs

.

[56]

Nach dessen Ende wird der Totalitarismusbegriff heute in differenzierter Form von Forschern wie zum Beispiel von

Uwe Backes

und

Eckhard Jesse

[57]

von

Francois Furet

und

Ernst Nolte

[58]

oder von

Hans-Ulrich Wehler

verwendet.

[59]

Der Historiker

Wolfgang Wippermann

dagegen lehnt ihn strikt ab, weil die ihm inharente Gleichsetzung mit anderen Diktaturen ?die

Singularitat des Holocaust

in Frage stellt und auch in Frage stellen soll“.

[60]

Bereits in den fruhen 1940er Jahren hatten zwei deutsche Exilanten in den USA den NS-Staat allerdings mit jeweils unterschiedlicher Schwerpunktsetzung als deutlich heterogener beschrieben, als der Topos vom monolithischen Fuhrerstaat glauben machte:

Ernst Fraenkel

legte 1940/41 sein Buch

Der Doppelstaat

vor, in dem er die Januskopfigkeit des NS-Staats herausarbeitete: Der

Normenstaat

der herkommlichen, burokratisch arbeitenden Behorden und Ministerien sei gekennzeichnet durch

Rechtsnormen

, die grundsatzlich auf Berechenbarkeit angelegt seien und der Aufrechterhaltung der privatkapitalistischen

Wirtschaftsordnung

dienten. Hier galten wie in jedem ordentlichen Staat Gesetze,

Gerichtsentscheidungen

und

Verwaltungsakte

. Demgegenuber sei der

Maßnahmenstaat

durch die neu geschaffenen Organisationen der NSDAP gepragt und folge nicht dem

Recht

, sondern ausschließlich situativen Nutzlichkeitserwagungen. Beide zusammen bildeten eine ?

Symbiose

zwischen Kapitalismus und Nationalsozialismus“; im Konfliktfall setze sich aber immer der

Maßnahmenstaat

durch. Die Judenverfolgung sei dafur das zentrale Beispiel.

[61]

1944 beschrieb

Franz Neumann

in seinem Werk

Behemoth

den NS-Staat als einen ?Unstaat“: Es sei im Grunde nur eine Allianz wechselseitig voneinander abhangiger Machtblocke, namlich der NSDAP mit ihren Einzelorganisationen, der Großwirtschaft und der Reichswehr. Ab 1936 sei noch die SS bzw. die Gestapo dazu gekommen. Diese Allianz sei durchaus nicht stabil, vielmehr wurden sich die Machtgewichte verschieben und zwar tendenziell zugunsten der SS.

[62]

Dieser Ansatz erwies sich in den 1960er und 1970er Jahren als fruchtbar: Martin Broszat, Reinhard Bollmus,

Peter Huttenberger

und andere entwickelten daraus die Deutung des NS-Staates als einer

Polykratie

: In allen Politikfeldern habe es Institutionen mit sich uberschneidenden Zustandigkeiten gegeben, die miteinander um Gestaltungsmoglichkeiten konkurriert hatten: Das

Amt Rosenberg

, die

NSDAP/AO

, die

Dienststelle Ribbentrop

und das

Auswartige Amt

in der Außenpolitik, die Schulbehorden und die

Hitlerjugend

in der Beeinflussung der Jugend, das

Reichswirtschaftsministerium

, die

Reichsbank

unter

Hjalmar Schacht

und die

Vierjahresplanbehorde

in der Wirtschaftspolitik, die Wehrmacht und die Waffen-SS als Streitkrafte usw. Die standigen Gegensatze und Streitereien zwischen diesen Institutionen habe dann zu der destruktiven Radikalisierung der nationalsozialistischen Politik hin zu Krieg und Holocaust gefuhrt, die sich somit

funktionalistisch

aus der Eigendynamik der anarchischen Amterrivalitat und ohne Berucksichtigung von Hitlers ?Programm“, wie er es in

Mein Kampf

formuliert hatte, erklaren ließen. Ihm wird in diesem Ansatz nur die Rolle eines Propagandisten, eines Reprasentanten des Gesamtsystems bzw. eines Schiedsrichters zugewiesen.

Hans Mommsen

spitzte 1971 diesen Ansatz in dem vielzitierten Bonmot zu, Hitler sei letztlich ?ein schwacher Diktator“ gewesen, ?entscheidungsunwillig“ und ?haufig unsicher“.

[63]

Anstelle der vormaligen Forschungsstreitfrage, ob sich das NS-Herrschaftssystem besser als Monokratie oder als Polykratie fassen lasse, erkannte

Magnus Brechtken

?die dialektisch-komplementare Wirklichkeit“: eine bewusst polykratische Herrschaft mit der monokratisch integrierenden Fuhrungsfigur Hitler an der Spitze. Die Installation von immer neuen Sonderbehorden und ?Beauftragten des Fuhrers“, deren Macht allein auf dem Treueverhaltnis zu ihm beruhte, habe ?eine sozialdarwinistisch konkurrierende Kompetenzpolykratie“ geschaffen, die sowohl Hitlers Vorstellung vom standigen Durchsetzungskampf entsprochen habe als auch seine Position als letzte Entscheidungsinstanz mit ausschlaggebendem Zugriff, wo immer er ihn fur notig hielt, gestarkt habe.

[64]

Sozialwissenschaftler wie

Ralf Dahrendorf

,

David Schoenbaum

und

Rainer Zitelmann

deuteten seit den 1960er Jahren den NS-Staat zumindest in seiner Wirkung als

modernisierend

: Wie der italienische Faschismus habe es sich um eine

Entwicklungsdiktatur

gehandelt. Der NS-Staat habe langjahrige Traditionsfaktoren der deutschen Geschichte wie

Adel

und

Kirche

ausgeschaltet, sei technikaffin gewesen, habe die deutsche Klassengesellschaft uberwunden und die

soziale Mobilitat

fur alle Schichten erhoht. Insofern konne man davon sprechen, dass im NS-Staat eine soziale

Revolution

stattgefunden habe.

[65]

Angesichts der antimodernen Zielsetzung des NS-Staates spricht

Hans-Ulrich Thamer

von der ?Doppelrevolution des Nationalsozialismus“: eine ?Revolution der Zwecke“ sei klar gegen die burgerlich-industrielle Welt gerichtet gewesen, habe aber verwirklicht werden sollen durch eine ?Revolution der Mittel“, die ?einen burgerlichen und industriellen Charakter hatte und die aufgehaltene Modernisierung der deutschen Gesellschaft wider Willen fortsetzte“.

[66]

Diese Deutung stieß auf entschiedenen Widerspruch. Wolfgang Wippermann und

Michael Burleigh

charakterisieren den NS-Staat in ihrem 1991 erschienenen gemeinsamen Werk als ?Rasse-Staat“: Alle seine Maßnahmen inklusive der scheinbar modernen oder revolutionaren wie etwa die Verbesserung des

Mutterschutzes

hatten nur dem Ziel gedient, eine ?barbarische

Utopie

“ zu verwirklichen: Die Ausrottung der Juden und die Erschaffung einer hierarchisch geordneten Gesellschaft, an deren Spitze erbgesunde

Arier

stehen sollten, sei, auch wenn es nie erreicht wurde, das

programmatische

Ziel des NS-Staats gewesen. Insofern habe Hitler als derjenige, der dieses Ziel verbindlich formulierte, durchaus keine untergeordnete oder schwache Rolle gespielt. Weil der NS-Staat anstrebte, eine Rassen- statt einer Klassengesellschaft zu werden, seien Deutungen als Faschismus, Totalitarismus oder Modernisierungsdiktatur ohne nennenswerten Erkenntniswert.

[67]

Auch

Wolfgang Benz