Die EU im Jahr 2004

Die EU im Jahr 2004

Der

Vertrag uber eine Verfassung fur Europa

(VVE) war ein 2004 unterzeichneter, aber nicht in Kraft getretener

volkerrechtlicher Vertrag

, durch den das

politische System der Europaischen Union

reformiert werden sollte.

Insbesondere sollte er der

Europaischen Union

eine einheitliche Struktur und Rechtspersonlichkeit geben und die bis dahin gultigen Grundlagenvertrage (vor allem

EU-

,

EG-

und

Euratom

-Vertrag) ablosen; die bisherige formale Unterteilung in

EU

und

EG

sollte entfallen. Gegenuber dem bisher gultigen

Vertrag von Nizza

sollte die EU zusatzliche Kompetenzen erhalten. Außerdem sollte ihr institutionelles Gefuge geandert werden, um sie demokratischer und handlungsfahiger zu machen.

Der Entwurf eines EU-Verfassungsvertrags wurde 2003 von einem

Europaischen Konvent

erarbeitet und am 29. Oktober 2004 in

Rom

feierlich von den Staats- und Regierungschefs der

EU-Mitgliedstaaten

unterzeichnet.

Er sollte ursprunglich am 1. November 2006 in Kraft treten. Da jedoch nach gescheiterten

Referenden

in

Frankreich

und den

Niederlanden

nicht alle Mitgliedstaaten den Vertrag

ratifizierten

, erlangte er keine Rechtskraft. Stattdessen schlossen im Dezember 2007 die europaischen Staats- und Regierungschefs unter portugiesischer Ratsprasidentschaft den

Vertrag von Lissabon

ab, der am 1. Dezember 2009 in Kraft trat. Ein erneutes franzosisches oder niederlandisches Referendum im Zuge dessen fand nicht statt.

Der Vertrag uber eine Verfassung fur Europa gliederte sich in eine Praambel, vier Teile des Vertrages und Protokolle.

Praambel

Die

Praambel

nahm, ?in der Gewissheit, dass die

Volker

Europas […] entschlossen sind, […] immer enger vereint ihr Schicksal gemeinsam zu gestalten“, Bezug auf die ?kulturellen, religiosen und humanistischen Uberlieferungen Europas“. Der erste Satz der Praambel des ursprunglich vom Konvent vorgelegten Verfassungsentwurfs bestand aus einem Zitat von

Thukydides

(II, 37) und lautete: ?Die Verfassung, die wir haben … heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Burger, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist.“ Der Gebrauch dieses Zitates war jedoch aufgrund des mehrdeutigen Kontextes bei Thukydides umstritten. Es wurde daher in der

Regierungskonferenz

zur Ausarbeitung des Verfassungsvertrages gestrichen.

Teil I: Grundsatze

Der erste Teil der Verfassung regelte die Grundsatze der Europaischen Union. Er beinhaltete die Definition und die Ziele der Union, ihre Zustandigkeiten, politischen Organe und Symbole sowie die Grundsatze ihrer Finanzierung und die Regelungen zu Beitritt und Austritt aus der Union. Der Teil I der Verfassung war jedoch aus sich heraus nicht abschließend und nur mit den anderen Teilen der Verfassung in einer Gesamtschau zu verstehen.

Teil II: Charta der Grundrechte

Im zweiten Teil wurden die

Grundrechte

fur die Burger der Europaischen Union festgeschrieben. Die

Grundrechtecharta

war bereits 1999 bis 2000 von einem ersten Konvent unter Leitung von

Roman Herzog

erarbeitet, aber bis dahin noch nicht in das Europaische Vertragswerk integriert worden. Sie orientiert sich an der

Europaischen Menschenrechtskonvention

, insbesondere die Grundrechtsschranken leiten sich teilweise aus dieser ab.

Teil III: Die einzelnen Politikbereiche

Der dritte Teil des Verfassungsvertrages war der umfangreichste. Die hier festgelegten Regeln sollten die des fruheren

EG-Vertrags

ersetzen, wobei der Konvent außer der Einarbeitung inhaltlicher Neuerungen auch die bestehenden Paragraphen redaktionell anpasste und neu strukturierte, um den Text verstandlicher zu machen. Dieser Teil regelte vor allem die Ablaufe und Details der in Teil I festgelegten Grundsatze. Insofern ware Teil III fur die alltagliche Praxis der EU-Aktivitaten entscheidend gewesen.

Teil IV: Ubergangs- und Schlussbestimmungen

Teil IV des Verfassungsvertrages regelte Ubergangs- und Schlussbestimmungen, etwa das Verfahren bei kunftigen Verfassungsanderungen.

Protokolle

:

Die dem Verfassungstext nachfolgenden funfunddreißig Protokolle sollten ausdrucklich Teil der Verfassung sein (Art. IV-442 VVE ex Art. 311 EGV). Sie enthielten u. a. wichtige Regelungen zur Sicherung der

Subsidiaritat

wie Klage- und Einspruchsrechte der nationalen Parlamente oder Machtfragen wie die Stimmenverteilung in Rat und Parlament. Die Anderungen zur beibehaltenen

Europaischen Atomgemeinschaft

wurden in dem Protokoll Nr. 36 zusammengefasst.

Anhange

:

Es folgten zwei seit der

EWG

bekannte Anhange:

- Anhang I: Liste zu Art. III-226 der Verfassung.

- Anhang II: Uberseeische Lander und Hoheitsgebiete, auf welche Teil III Titel IV der Verfassung Anwendung findet.

Wesentliches Ziel des Verfassungsvertrags war es, die

institutionellen Grundlagen der EU

zu erneuern. Dabei sollten einerseits die internen Koordinationsmechanismen ausgebaut und die

Vetomoglichkeiten

einzelner

Mitgliedstaaten

reduziert werden, um die EU nach der

Osterweiterung 2004

handlungsfahig zu halten; andererseits sollten die Rechte des

Europaischen Parlaments

gestarkt werden, um die demokratische Legitimation der EU zu erhohen.

Als Quelle der Legitimitat der Europaischen Union nannte der Verfassungsvertrag einerseits die europaischen Burger, andererseits die Mitgliedstaaten (

Art. I-1 VVE

). Dies spiegelte das Nebeneinander der Gesetzgebungsorgane

Europaparlament

und

Rat

wider: Wahrend das Parlament von den Burgern direkt gewahlt wird, setzt sich der Rat aus den Regierungen der Mitgliedstaaten zusammen. Die Exekutive der EU sollte weiter bei der supranationalen

Europaischen Kommission

liegen, deren Mitglieder vom

Europaischen Rat

unter Beteiligung des Europaparlaments ernannt werden.

Das Europaische Parlament war eine von denjenigen Institutionen, deren Kompetenzen durch den Verfassungsvertrag am meisten ausgebaut werden sollten. Gemaß Art. I-20 Abs. 1 VVE sollte es gemeinsam mit dem Rat der Europaischen Union als

Gesetzgeber

tatig werden und gemeinsam mit ihm die

Haushaltsbefugnisse

ausuben. Das

Mitentscheidungsverfahren

, das Parlament und Rat gleiche Rechte im Gesetzgebungsprozess zubilligt, sollte zum neuen ?ordentlichen Gesetzgebungsverfahren“ werden und nun in 92 statt bisher 35

Politikfeldern

gultig sein. Insbesondere die

Gemeinsame Agrarpolitik

und die

polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen

wurden in den Zustandigkeitsbereich des Parlaments mit aufgenommen; die

gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

verblieb allerdings als alleinige Kompetenz des Rates.

Auch bezuglich der Budgethoheit erhielt das EU-Parlament neue Kompetenzen: Nachdem es bisher fur samtliche Ausgaben außer denjenigen fur die

Gemeinsame Agrarpolitik

das Budgetrecht besaß, sollte nun auch der Agrarsektor (ca. 46 % des Gesamtetats) darin einbezogen werden. Das EU-Parlament sollte damit das letzte Wort uber alle Ausgaben der EU besitzen. Die letzte Entscheidung uber die Einnahmen der EU sollte aber nach wie vor beim Rat liegen, sodass das Parlament weiterhin nicht selbststandig den Gesamtetat erhohen oder EU-Steuern einfuhren konnte.

Die genauen Bestimmungen zur Zusammensetzung des EU-Parlaments nach nationaler Herkunft der Abgeordneten uberließ die Verfassung einer spateren Entscheidung des

Europaischen Rats

. Sie bestimmte lediglich eine ?

degressiv proportionale

“ Vertretung der Burger, nach der einem großen Staat insgesamt mehr, pro Einwohner allerdings weniger Sitze zustehen als einem kleinen. Insgesamt sollte ab der

Europawahl 2009

die Anzahl der

Europaabgeordneten

auf 750 gesenkt werden (statt zuvor 785 ab der Erweiterung 2007).

Die

Abstimmungsmodi

des Parlaments wurden in der Verfassung beibehalten: Es sollte regelmaßig (z. B. Gesetzgebung, Bestatigung des Kommissionsprasidenten) mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheiden, in der zweiten Lesung bei Gesetzgebungsprozessen mit absoluter Mehrheit der gewahlten Mitglieder, bei einigen Ausnahmeentscheidungen (z. B. Misstrauensantrag gegen die Kommission) mit

Zweidrittelmehrheit

.

Der

Europaische Rat

(ER), der sich aus den Staats- und Regierungschefs der einzelnen Mitgliedstaaten zusammensetzt und seit den siebziger Jahren regelmaßig tagt, gilt als ein wichtiger Motor der europaischen Integration. Er war bisher allerdings (anders als der

Ministerrat

) kein offizielles Organ der EU. Durch den Verfassungsvertrag sollte er auch formal in die EU-Struktur einbezogen werden. Der im bisherigen EG-Vertrag genannte ?Rat in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs“ (der faktisch, aber nicht rechtlich mit dem ER ubereinstimmt) sollte mit dem Europaischen Rat zusammengelegt werden.

Laut Verfassungsvertrag sollte der Europaische Rat die ?Impulse“ und ?politischen Zielvorstellungen und Prioritaten“ der Europaischen Union festlegen, ohne allerdings gesetzgeberisch tatig zu werden. Seine Aufgaben sollten vielmehr Veranderungen an der Konstruktion der EU selbst und grundlegende Entscheidungen wie etwa neue

Mitgliedschaften

oder die Ubertragung weiterer Aufgaben an die EU sein. Außerdem sollte der ER den Kommissionsprasidenten vorschlagen. Dabei sollte der Europaische Rat Entscheidungen wie schon bisher grundsatzlich ?im Konsens“, also

einstimmig

treffen.

Eine bedeutende Neuerung des Verfassungsvertrags war allerdings die Einrichtung des Amtes eines

Prasidenten des Europaischen Rates

. Dieser sollte vom ER mit qualifizierter Mehrheit fur zweieinhalb Jahre (bei einmaliger Wiederwahlmoglichkeit) gewahlt werden, nicht aus den Reihen der Mitglieder stammen und damit den bisher im halbjahrlichen Rhythmus rotierenden Ratsvorsitz ablosen, der jeweils von einem

Regierungschef

wahrgenommen wird.

Damit sollte die Effizienz der Aktivitaten des Europaischen Rates gesteigert werden: Als nachteilig am bisherigen System der ?Semesterprasidenten“ wurden einerseits die mit dem Vorsitz wechselnden Schwerpunkte in der politischen Agenda und die unterschiedliche

Mentalitat

der Vorsitzenden empfunden, andererseits die Doppelbelastung, da der Ratsvorsitzende immer zugleich auch Regierungschef seines eigenen Landes war. Der hauptamtliche Prasident sollte durch die verlangerte Amtszeit eine leistungsfahige und kontinuierliche Abstimmung zwischen den Regierungschefs gewahrleisten und deren Treffen im ER vorbereiten. Außerdem sollte er dem Europaischen Rat ? als einem der Hauptentscheidungsorgane der EU ? ein ?Gesicht“ geben. Dadurch sollte etwa bei einem internationalen Konflikt oder bei wichtigen internen Entscheidungen vor Medien und

Burgern

demonstriert werden, dass die EU als Ganzes handelt.

Allerdings sollten weder der ER noch der Prasident in die

Tagespolitik

und in die

Gesetzgebung

eingreifen durfen. Diese sollte allein Aufgabe von Kommission (

Initiativrecht

) sowie Rat und Parlament bleiben. An dem Verfassungsentwurf wurde daher kritisiert, dass es zu

Konflikten

zwischen dem Prasidenten des Europaischen Rates (hinter dem ja immerhin alle Regierungschefs der EU stunden) und dem

Kommissionsprasidenten

kommen wurde.

Der

Rat der Europaischen Union

(Rat) besteht aus den Ministern der einzelnen Mitgliedstaaten, die fur das jeweils aktuelle Thema, fur das der Rat zusammentritt, zustandig sind (daher auch der inoffizielle Name ?Ministerrat“). Hauptaufgabe des Rates ist die

Gesetzgebung

zusammen mit dem

Parlament

. Grundsatzlich gilt dabei, dass der Rat meist einstimmig entscheidet, sofern das Parlament keine oder nur wenig Mitspracherechte hat, und nach dem Mehrheitsprinzip, sofern auch das Parlament am Entscheidungsprozess beteiligt ist.

Durch den Verfassungsvertrag sollte die letztere Variante zum Normalfall werden, sodass der Rat in der Regel mit qualifizierter Mehrheit entscheiden und ein

Vetorecht

fur einzelne Lander nur noch in einigen Ausnahmefallen gelten sollte. Weiterhin einstimmig sollten allerdings unter anderem alle Fragen der

Sicherheits- und Verteidigungspolitik

und der

Steuern

entschieden werden.

Fur den Rat der EU wurde (anders als fur den Europaischen Rat) das Prinzip einer halbjahrlich zwischen den Mitgliedstaaten wechselnden Prasidentschaft beibehalten. Lediglich fur den neu geschaffenen Außenministerrat wurde als fester Vorsitzender der auf funf Jahre gewahlte ?

Außenminister der Europaischen Union

“ bestimmt (

siehe

unten

).

Eine gravierende Anderung des Verfassungsvertrages betraf die Abstimmungsregeln im Rat. Dort wurden fur die sogenannte ?qualifizierte Mehrheit“ die Stimmen der einzelnen Lander bisher

gewichtet

, wobei großeren Landern allgemein mehr, kleineren weniger Stimmen zukamen; die genaue

Stimmengewichtung

war jedoch im

Vertrag von Nizza

weitgehend willkurlich beschlossen worden. Diese Stimmengewichtung sollte im Verfassungsvertrag abgeschafft werden. Stattdessen sah er eine neue Definition der qualifizierten Mehrheit vor: Nach dem Vertrag von Nizza musste es hierfur eine Mehrheit von (a) mindestens der Halfte der Staaten geben, die (b) gleichzeitig 72 % der gewichteten Stimmen und (c) 62 % der EU-Bevolkerung reprasentierten. Nach dem Verfassungsentwurf wurde sie durch die sog.

doppelte Mehrheit

ersetzt, nach der (a) 55 % der Mitgliedstaaten zustimmen mussen, die (b) mindestens 65 % der Bevolkerung der Union reprasentieren.

Wurde die Zahl der Hurden im Vertrag von Nizza also auf drei erhoht, so waren es nach dem Verfassungsentwurf nur noch zwei Hurden: die Anzahl der

Staaten

und die

Bevolkerung

. Diese zweifache Mehrheit sollte einerseits den ?Doppelcharakter“ (

Joschka Fischer

) der EU als Union aus Volkern und Staaten auf verstandliche Weise widerspiegeln. Andererseits sollten dadurch Entscheidungen generell erleichtert werden, indem die

Sperrminoritat

heraufgesetzt wurde. Drittens hatte die Regelung eine Machtverschiebung bewirkt, durch die die großen und sehr kleinen Staaten zulasten der mittelgroßen an Einfluss gewonnen hatten. Verlierer dieser Neuregelung waren also die Staaten in der Großenordnung von

Osterreich

bis

Spanien

gewesen; besonders stark waren Spanien und Polen betroffen, die durch die Stimmengewichtung im Vertrag von Nizza einen uberproportional großen Einfluss hatten. Durch die Neuregelung im Verfassungsentwurf hatten diese beiden Lander viel schwieriger eine

Blockade

organisieren konnen: Wahrend bisher dafur nur 28 % der gewichteten Stimmen notig waren (Spanien und

Polen

besitzen addiert fast 17 %), sollten es nach dem Verfassungsvertrag entweder 13 Lander oder Lander mit einer addierten Bevolkerung von 225 Mio. sein (in Spanien und Polen leben zusammen nur 78 Mio.).

Die Neudefinition der Mehrheit im Rat wurde daher wahrend der Regierungskonferenz zu einem der zentralen Streitpunkte. Erst der

Regierungswechsel in Spanien 2004

, durch den der EU-freundliche

Jose Luis Rodriguez Zapatero

den vorherigen Regierungschef

Jose Maria Aznar

abloste, ermoglichte letztlich eine Einigung.

Eine weitere Neuerung des Verfassungsvertrags bestand in dem neu eingerichteten Außenministerrat sowie im Amt des

Außenministers der EU

. Bisher hatten sich die Außenminister der Mitgliedstaaten im Rat im sogenannten

Rat fur Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen

(RAA) getroffen, der sowohl fur Außenpolitik als auch fur allgemeine Fragen zustandig war. Durch Art. I-24 VVE sollte er aufgeteilt werden in einen ?Rat fur allgemeine Angelegenheiten“ und einen speziellen Außenministerrat.

Wahrend es im Rat fur allgemeine Angelegenheiten wie bisher einen halbjahrlich zwischen den Mitgliedstaaten wechselnden Vorsitz geben sollte, wurde fur den Vorsitz des Außenministerrats ein neues Amt eingerichtet. Dabei handelte es sich um den Außenminister der EU, der kunftig mit qualifizierter Mehrheit auf funf Jahre vom Europaischen Rat gewahlt werden sollte.

Dadurch sollte das Problem behoben werden, das bisher in der Koordination der

Außenpolitik

der EU existiert. Zum einen gibt es hier haufig mangelnde Abstimmung zwischen den Regierungen untereinander, weil diese haufig eigenmachtige Entscheidungen trafen, ohne ihre Partner wenigstens zu informieren. Zum anderen existieren bisher allein innerhalb der EU-Organe drei Amter mit

Kompetenzen

und Rederecht in der Außenpolitik: der vom Europaischen Rat ernannte

Hohe Vertreter fur die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

, die Außenkommissarin und der jeweilige Vorsitzende des RAA.

Der zukunftige Außenminister der EU sollte diese drei Amter in einem integrieren, um ?eine vom Institutionsgerangel befreite EU-Außenpolitik“ zu ermoglichen. Neben dem Vorsitzenden des Außenministerrats sollte er daher auch Außenkommissar und Vizeprasident der

Kommission

sein. Dieser ?

Doppelhut

“ sollte es ihm ermoglichen, die schwierige

Koordination

der europaischen Außenpolitik zu leiten.

Außerdem sollte nach Art. III-296 Abs. 3 VVE ein

Europaischer Auswartiger Dienst

(EAD) eingerichtet werden, der dem Außenminister unterstellt sein wurde. Er sollte mit den diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, diese aber nicht ersetzen. Personell und organisatorisch sollte der neue EAD besser ausgestattet sein als die bereits existierenden

Außenvertretungen der EU-Kommission

; die Regelungen im Einzelnen blieben allerdings einem spateren Beschluss des Ministerrats uberlassen.

Die

Kommission

sollte nach dem Verfassungsvertrag wie schon zuvor ?Koordinierungs-, Exekutiv- und Verwaltungsfunktionen“ ausuben. Außerdem sollte das alleinige

Initiativrecht

der Kommission in der

EU-Rechtsetzung

gestarkt werden, indem die Ausnahmefalle, in denen auch der Rat Gesetzgebungsvorschlage machen kann, reduziert wurden.

Kaum Anderungen gab es im Ernennungsverfahren der Kommission. Ihre Amtszeit sollte weiterhin funf Jahre betragen. Nach der Europawahl sollte der ER einen

Kommissionsprasidenten

vorschlagen, der vom Parlament bestatigt oder abgelehnt werden musste. Im Fall einer Ablehnung hatte der ER einen neuen Vorschlag machen mussen, das Parlament sollte jedoch weiterhin keine eigenen Kandidaten ernennen konnen. Nach der Bestatigung durch das Parlament sollte der Kommissionsprasident seine Kommissare nach Vorschlagen aus den Mitgliedstaaten ernennen, abschließend die gesamte designierte Kommission erneut vom Parlament bestatigt werden. Wahrend der Amtszeit der Kommission sollte der Kommissionsprasident jedes einzelne Kommissionsmitglied absetzen konnen, das Parlament durch einen

Misstrauensantrag

jedoch nur die komplette Kommission.

Eine wesentliche Neuerung des Verfassungsvertrages war die Verkleinerung der Kommission. Diese bestand bisher aus einem Kommissar pro Mitgliedstaat und war daher durch die Erweiterungen 2004 und 2007 auf 27 Mitglieder angewachsen. Schon im

Vertrag von Nizza

hatten sich die Regierungschefs darauf geeinigt, dass nicht mehr jedes Land immer einen Kommissar stellen durfte, sobald die EU mehr als 25 Mitglieder haben wurde; allerdings war es zu keiner konkreten Alternativregelung gekommen. Der Verfassungsvertrag sah nun ein

Rotationsprinzip

vor, wonach es jeweils aus zwei Dritteln der Mitgliedstaaten je einen Kommissar geben sollte.

Insbesondere die kleineren Staaten standen dem Prinzip einer verkleinerten Kommission sehr kritisch gegenuber. Neben den Mehrheitsregelungen im Rat fuhrte dieser Punkt auf der Regierungskonferenz zum zweiten großen Konflikt. Es wurde daher beschlossen, dass diese Regelung erst 2014 in Kraft treten sollte, bis dahin sollte weiterhin jedes Land einen Kommissar stellen. Auch wie das Rotationsprinzip genau funktionieren sollte, wurde auf der Regierungskonferenz noch nicht eindeutig geklart, sondern einer spateren Entscheidung des Europaischen Rats uberlassen. Festgeschrieben wurden nur die Grundsatze der Rotation: Demnach sollten die Mitgliedstaaten bei der Wahl der Kommissare ?vollkommen gleich behandelt“ werden, doch ?ist jedes der aufeinander folgenden Kollegien so zusammengesetzt, dass das

demografische

und

geografische

Spektrum der Gesamtheit der Mitgliedstaaten der Union auf zufrieden stellende Weise zum Ausdruck kommt“. Dieser Satz wurde so

ausgelegt

, dass immer ein

Gleichgewicht

von großen und kleinen, nordlichen und sudlichen, reichen und armen Herkunftslandern gegeben sein musse.

Neben den institutionellen Veranderungen sah der Verfassungsvertrag auch noch eine Anzahl inhaltlicher Neuerungen vor, die etwa die Kompetenzen der Europaischen Union neu ordneten oder bestimmte Formen der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten neu strukturierten. Zu den wichtigsten dieser Neuerungen zahlten die nachfolgend Genannten.

Die Europaische Union besitzt grundsatzlich nur die Kompetenzen, die ihr in den Grundungsvertragen ausdrucklich zugestanden werden (?Grundsatz der begrenzten Einzelermachtigung“). In den fruheren Vertragen fanden sich diese Kompetenzen jedoch nicht in einem bestimmten Artikel aufgelistet, sondern uber das ganze Vertragswerk verteilt. Dies erschwerte das Verstandnis des Vertrages und fuhrte haufig zu Unklarheiten uber den Umfang der Zustandigkeiten der Union im Einzelnen.

In dem Verfassungsvertrag sollte dieses Problem durch einen ?Kompetenzkatalog“ (nach Vorbild des Kompetenzkatalogs im deutschen

Grundgesetz

) gelost werden, der die Zustandigkeiten der Union systematischer darstellte. Art. I-12 VVE unterschied hiernach zwischen ausschließlichen, geteilten und unterstutzenden Zustandigkeiten: Im ersten Fall sollte nur die EU zustandig sein; im zweiten Fall sollte die EU zustandig sein, die Mitgliedstaaten konnten jedoch Gesetze erlassen, soweit die Union dies nicht selbst tate. Im Fall der unterstutzenden Zustandigkeit sollte die EU Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstutzen, koordinieren oder erganzen, aber nicht selbst gesetzgeberisch tatig werden konnen. Zusatzlich genannt wurden die intergouvernementalen Bereiche Wirtschafts- und Beschaftigungspolitik sowie

Außen- und Sicherheitspolitik

, in denen die EU Leitlinien sollte festlegen konnen, jedoch nur durch einstimmigen Beschluss der Mitgliedstaaten im

Ministerrat

.

Art. I-13 bis I-17 VVE ordneten schließlich die verschiedenen Politikbereiche, in denen die EU Zustandigkeiten hat, der jeweiligen Zustandigkeitsart zu. Zu den ausschließlichen Kompetenzen der Union sollten dabei insbesondere

Handelspolitik

und

Zollunion

zahlen; die geteilte Zustandigkeit umfasste unter anderem

Binnenmarkt

,

Landwirtschaft

,

Energie

,

Verkehr

,

Umwelt

und

Verbraucherschutz

; Unterstutzungsmaßnahmen sollte die EU unter anderem in den Bereichen

Gesundheit

,

Industrie

,

Bildung

und

Katastrophenschutz

durchfuhren konnen.

Ebenfalls ausdrucklich definiert wurden im Verfassungsvertrag die ?Ziele und Werte der Union“, die fur das gesamte Handeln der EU verpflichtend sind. So hieß es in Art. I-2 VVE:

- ?Die Werte, auf die sich die Union grundet, sind die Achtung der

Menschenwurde

,

Freiheit

,

Demokratie

,

Gleichheit

,

Rechtsstaatlichkeit

und die Wahrung der

Menschenrechte

einschließlich der Rechte der Personen, die

Minderheiten

angehoren. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch

Pluralismus

,

Nichtdiskriminierung

,

Toleranz

,

Gerechtigkeit

,

Solidaritat

und die

Gleichheit von Frauen und Mannern

auszeichnet.“

Art. I-3 VVE legte die Ziele der Union fest, darunter unter anderem die Forderung des

Friedens

, die Schaffung eines

Binnenmarkts

mit freiem und unverfalschtem

Wettbewerb

,

Wirtschaftswachstum

,

Preisstabilitat

,

soziale Marktwirtschaft

,

Umweltschutz

,

soziale Gerechtigkeit

,

kulturelle

Vielfalt, weltweite Beseitigung der

Armut

, Forderung des

Volkerrechts

etc.

Schon im

Vertrag von Maastricht

waren fur die EU die Grundsatze der

Subsidiaritat

und der

Verhaltnismaßigkeit

festgelegt worden, die in Art. I-12 VVE bestatigt wurden. Subsidiaritat heißt, dass die Union nur tatig wird, sofern ?die Ziele […] von den

Mitgliedstaaten

weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend erreicht werden konnen, sondern […] auf Unionsebene besser erreicht werden konnen“. Die Union darf also eine Aufgabe nur dann von den Mitgliedstaaten ubernehmen, wenn die unteren politischen Ebenen (im Fall von Deutschland:

Gemeinden

,

Bundeslander

und der

Bund

) nicht in der Lage sind, diese ausreichend auszufuhren, die EU aber schon. Was ?ausreichend“ im Einzelfall bedeutet, entscheidet der

Europaische Gerichtshof

(EuGH).

Neu an der Verfassung war das

Protokoll uber die Anwendung der Grundsatze der Subsidiaritat und der Verhaltnismaßigkeit

(PDF)

, das die entsprechenden Regelungen naher erlauterte. Zur Sicherung der Subsidiaritat wurden vor allem die Rechte der nationalen

Parlamente

gestarkt: Innerhalb von sechs Wochen nachdem die Kommission einen Gesetzesvorschlag auf den Weg brachte, sollten diese nun begrunden konnen, warum dieses Gesetz ihrer Ansicht nach gegen den Subsidiaritatsgedanken verstoßt. Bei Kritik von einem Drittel der Parlamente sollte die Kommission ihren Vorschlag uberprufen mussen. Sie hatte den Einwand der Parlamente auch zuruckweisen konnen, ihre Entscheidung aber in jedem Fall begrunden mussen.

Letztlich zustandig fur die Wahrung des Subsidiaritatsprinzips sollte damit wie bisher der EuGH bleiben. Wie bisher sollten hier die Regierungen der Mitgliedstaaten und der

Ausschuss der Regionen

Klage

erheben konnen; neu war, dass nun auch die Nationalparlamente in bestimmten Fallen selbst vor den EuGH sollten ziehen konnen.

Eine weitere Neuerung des Verfassungsvertrags war die Institutionalisierung der

Verstarkten Zusammenarbeit

in Art. I-44 VVE. Darunter sind Integrationsschritte zwischen einer Gruppe von EU-Mitgliedern zu verstehen, wenn das Vorhaben in der gesamten EU nicht zu realisieren ist.

Vorbild fur die Verstarkte Zusammenarbeit waren das

Schengener Abkommen

und die

Europaische Wirtschafts- und Wahrungsunion

, durch die bereits in der Vergangenheit einzelne Mitgliedstaaten schneller als andere Integrationsschritte durchfuhrten. Die Verfassung sollte nun erstmals ein bestimmtes Verfahren vorschreiben, nach der eine solche ungleichzeitige Verwirklichung der europaischen Integration innerhalb des einheitlichen EU-Verfassungsrahmens stattfinden kann. Bei einer Beteiligung von mindestens einem Drittel der Mitgliedstaaten sollten die EU-Institutionen demnach europaisches Recht setzen konnen, das allerdings nur in den teilnehmenden Mitgliedstaaten gelten wurde. Eine neue Sonderform der Verstarkten Zusammenarbeit sollte die Standige Strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der

Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik

sein (Art. I-41 Abs. 6 VVE).

Nach dem bisherigen Vertragswerk besitzt lediglich die

Europaische Gemeinschaft

, nicht aber die Europaische Union

Rechtspersonlichkeit

. Dies bewirkt, dass die EG im Rahmen ihrer Kompetenzen allgemein verbindliche Beschlusse fassen kann, wahrend die EU lediglich als ?Dachorganisation“ tatig ist. Insbesondere in der

EU-Außenpolitik

bedeutet dies, dass die EU nicht als eigenstandige Institution auftreten kann, sondern immer nur in Gestalt ihrer einzelnen Mitgliedstaaten.

Durch den Verfassungsentwurf sollte die Union deshalb eine eigene Rechtspersonlichkeit erhalten. Dies hatte ihr die Moglichkeit verschafft, als Volkerrechtssubjekt in eigenem Namen (wenn auch grundsatzlich nur auf einstimmigen Beschluss des Außenministerrats hin) internationale Vertrage und Abkommen zu unterzeichnen, uber den neu geschaffenen Europaischen Auswartigen Dienst diplomatische Beziehungen mit anderen Staaten aufzunehmen, und die Mitgliedschaft in

internationalen Organisationen

? etwa dem

Europarat

oder den

Vereinten Nationen

? zu beantragen.

Eine bedeutende Neuerung bestand in der

Charta der Grundrechte der Europaischen Union

, aus der der Teil II des Verfassungsentwurfs bestand. Diese Charta war bereits 2000 vom

Europaischen Rat

in Nizza verabschiedet und feierlich proklamiert worden, sie war jedoch zunachst ohne Rechtsverbindlichkeit geblieben.

Durch den Verfassungsvertrag sollte die Grundrechtecharta in der ganzen Europaischen Union verbindlich werden. Inhaltlich orientierte sie sich an der

Europaischen Menschenrechtskonvention

. Sie ging damit in manchen Teilen weiter, in anderen weniger weit als vergleichbare Grundrechtskataloge, etwa im deutschen

Grundgesetz

. Art. II-113 VVE legte jedoch ausdrucklich das ?Gunstigkeitsprinzip“ fest, wonach die Grundrechtecharta in keinem Fall eine Verschlechterung der Grundrechtslage fur den Einzelnen bedeuten durfe. Sofern sich also die Grundrechtecharta und andere rechtsgultige Grundrechtskataloge, etwa in den Verfassungen der Einzelstaaten, widersprachen, wurde grundsatzlich die fur den Einzelnen bessere Regelung gelten.

Art. I-9 Abs. 2 VVE sah außerdem den Beitritt der EU zur

Europaischen Menschenrechtskonvention

(EMRK) vor. Dieser Beitritt befand sich bereits seit Jahrzehnten in der Diskussion, nicht zuletzt da sich die EU seit dem

Birkelbach-Bericht

von 1961 bei der Definition ihrer politischen Werte auf die Grundsatze des

Europarats

bezieht, die in der EMRK niedergelegt sind. Allerdings benotigte die EU fur den Beitritt zur EMRK eine eigene Rechtspersonlichkeit, die sie erst durch die Verfassung erhalten sollte.

Außerdem wurde es fur den Beitritt der EU zur EMRK einer Anderung der Konvention bedurfen, da diese zurzeit nur Mitgliedstaaten des Europarates offensteht (

Art. 59

Abs. 1 EMRK). Diese Anpassung soll durch das 14. Zusatzprotokoll zur EMRK geschehen, welches der EMRK-Mitgliedstaat

Russland

bislang noch nicht ratifiziert hat und das somit noch nicht in Kraft getreten ist. Schließlich musste fur den beabsichtigten Beitritt der EU zur EMRK noch ein Beitrittsabkommen ausgehandelt werden, das ein eigener internationaler Vertrag ist und daher vom Rat der EU einstimmig beschlossen und von samtlichen Mitgliedstaaten der EMRK ratifiziert werden muss. Letztlich hatte somit auch nach Inkrafttreten der Verfassung jedem Mitgliedstaat ein Veto gegen den EMRK-Beitritt der EU offengestanden, da jeder Mitgliedstaat die konkreten Bedingungen dieses Beitritts ablehnen konnte.

Als neues direktdemokratisches Element sollte ferner durch Art. I-47 Abs. 4 VVE die Moglichkeit einer

europaweiten Burgerinitiative

eingefuhrt werden. Dadurch sollte die Europaische Kommission aufgefordert werden konnen, einen Gesetzentwurf zu einem bestimmten Thema vorzulegen. Voraussetzung ware eine Million Unterschriften aus einer noch durch europaisches Gesetz festzulegenden Zahl von Landern. Auch im Falle einer Burgerinitiative durfte die Kommission jedoch nur im Rahmen ihrer Befugnisse tatig werden; eine Erweiterung der Zustandigkeiten der EU auf diesem Wege ware also ausgeschlossen.

Art. I-60 VVE sollte erstmals den freiwilligen

Austritt

eines Staates ausdrucklich regeln und damit die seit langem bestehende Ungewissheit uber das Bestehen oder Nichtbestehen eines (ungeschriebenen) Austrittsrechts beenden.

Daneben sollte mit dem Vertrag auch der Forderung nach strikteren

Beitrittskriterien

entsprochen werden. Gemaß Art. I-58 Abs. 1 VVE sollten

beitrittswillige Staaten

kunftig die

Werte

der EU (also Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit etc.) achten mussen und ?sich verpflichten, ihnen gemeinsam Geltung zu verschaffen“. Laut dem EU-Vertrag in der Fassung von

Nizza

(

Art. 49

) kann dagegen ?jeder europaische Staat, der die […] Grundsatze [der EU] achtet“, einen Beitrittsantrag stellen; eine ausdruckliche Verpflichtung auf die Forderung der Grundsatze war nicht darin enthalten.

Gewisse Neuerungen des Verfassungsvertrages schließlich bestanden vor allem auf der symbolischen Ebene. So wurden die bereits seit langem benutzten Symbole der EU (

Europaflagge

,

Europahymne

,

Europatag

,

Europamotto

und die Wahrung

Euro

) in Art. I-8 VVE erstmals ausdrucklich in einem Grundungsvertrag der Union genannt. Auch die Begrifflichkeiten in der EU-Gesetzgebung sollten sich verandern: Statt technisch klingender Bezeichnungen wie

Verordnung

und

Richtlinie

sollten staatstypische Begriffe wie Europaisches

Gesetz

und Europaisches

Rahmengesetz

eingefuhrt werden.

Die Entscheidung zur Ausarbeitung eines neuen, umfassenden Vertrags, der die bisherigen EU-Vertrage zusammenfassen sollte, entstand noch wahrend des laufenden Ratifikationsverfahrens des

Vertrags von Nizza

. Dieser war von vielen Beobachtern, aber auch von den beteiligten Politikern selbst als ein unzureichender Kompromiss angesehen worden, der die Probleme, die sich aus der anstehenden

EU-Osterweiterung

ergeben wurden, nicht dauerhaft wurde losen konnen. Die Idee einer europaischen Verfassung, die die

europaischen Foderalisten

bereits in der Anfangsphase der europaischen Integration vertreten hatten, gewann unter anderem durch eine viel beachtete Rede des deutschen Außenministers

Joschka Fischer

im Mai 2000 an Auftrieb und loste eine neue

Finalitatsdebatte

aus.

Im Dezember 2001 beauftragten daraufhin die Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten einen großen Konvent unter der Leitung des fruheren franzosischen Staatsprasidenten

Valery Giscard d’Estaing

mit der Ausarbeitung eines neuen Europavertrages. Dieser

zweite Europaische Konvent

(?Verfassungskonvent“), der zwischen dem 28. Februar 2002 und dem 18. Juli 2003 einen Entwurf eines Vertrags uber eine Verfassung fur Europa erarbeitete, bestand aus Regierungsvertretern der funfzehn Mitgliedstaaten und der dreizehn Beitrittslander und -kandidaten (einschließlich der Turkei) sowie Vertretern des Europaischen Parlaments, der Europaischen Kommission und der nationalen Parlamente. Ein ahnlicher Konvent hatte zuvor bereits die

EU-Grundrechtecharta

verfasst, war jedoch noch niemals fur die Ausarbeitung eines EU-Vertrags eingerichtet worden.

Der Verfassungsentwurf, den der Europaische Konvent 2003 vorschlug, wurde allerdings nicht unmittelbar von den Staats- und Regierungschefs im Europaischen Rat ubernommen. Vielmehr setzten diese zunachst eine

Regierungskonferenz

ein, die den Entwurf noch einmal uberarbeitete. Anders als der Name nahelegt, handelte es sich dabei nicht um eine einzelne Konferenz, sondern eine monatelange Abfolge von Gesprachen, Treffen und Verhandlungen zwischen Beamten, Ministern und Regierungschefs. Wahrend der Konvent eine Neuheit in der Geschichte der EU-Vertragsreformen gewesen war, entsprach die Regierungskonferenz dem ublichen Vorgehen vor der Verabschiedung neuer volkerrechtlicher Vertrage. Sie diente insbesondere dazu, die Vorbehalte einzelner Regierungen, insbesondere

Spaniens

und

Polens

, gegenuber dem vorgeschlagenen Stimmengewicht und der Machtverteilung im

EU-Ministerrat

auszuraumen.

Saal, in dem die EU-Verfassung in Rom unterzeichnet wurde

Saal, in dem die EU-Verfassung in Rom unterzeichnet wurde

Tatsachlich kam erst mit dem

Regierungswechsel in Spanien im Fruhjahr 2004

Bewegung in die Gesprache, sodass am 18. Juni 2004 vom

Europaischen Rat

in Brussel eine Einigung erzielt werden konnte. Am 29. Oktober 2004 wurde die Europaische Verfassung daraufhin von den Staats- und Regierungschefs der EU unterzeichnet. Ort der Unterzeichnung war

Rom

. Dies lag zum einen daran, dass

Italien

im zweiten Halbjahr 2004 die

EU-Ratsprasidentschaft

innehatte, zum anderen sollte diese Ortswahl an die

Romischen Vertrage

von 1957 erinnern, mit denen die EU-Vorlauferorganisationen

EWG

und

Euratom

gegrundet worden waren.

Vor dem Inkrafttreten des Verfassungsvertrags musste dieser allerdings von allen EU-Mitgliedstaaten

ratifiziert

werden. Je nach Staat war hierfur entweder ein Parlamentsbeschluss oder eine Volksabstimmung notwendig. Allerdings kundigten mehrere Regierungen, in denen auch eine rein parlamentarische Ratifikation moglich gewesen ware, ein

Referendum

an, um damit die besondere Bedeutung des Verfassungsvertrags zu unterstreichen. Hierzu zahlten unter anderem Spanien,

Frankreich

, die Niederlande und Luxemburg. In Deutschland wurde ein Referendum zwar von der

FDP

gefordert; hierfur ware jedoch eine Grundgesetzanderung notwendig gewesen, die von den ubrigen Parteien abgelehnt wurde. Ein europaweites Referendum, wie es etwa die

Europaischen Grunen

vorschlugen, fand ebenfalls keine mehrheitliche Zustimmung.

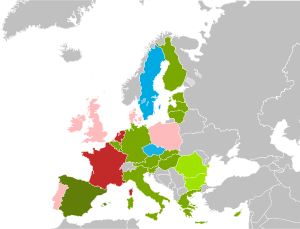

Ratifizierung in den Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten

Ja ? Teil der EU-Beitrittsverhandlungen

Ja ? Ratifizierung durch Parlament

Ja ? Referendum

Nein ? Referendum

Referendum abgesagt

Parlamentarische Ratifizierung abgesagt

Ratifizierung in den Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten

Ja ? Teil der EU-Beitrittsverhandlungen

Ja ? Ratifizierung durch Parlament

Ja ? Referendum

Nein ? Referendum

Referendum abgesagt

Parlamentarische Ratifizierung abgesagt

Als erstes Land ratifizierte am 11. November 2004 das

litauische

Parlament mit 84 Ja-, vier Nein-Stimmen und drei Enthaltungen die EU-Verfassung. Dem folgten

Ungarn

am 20. Dezember 2004 sowie

Slowenien

am 1. Februar 2005, ebenfalls durch Parlamentsbeschluss.

Das erste nationale Referendum fand

am 20. Februar 2005 in Spanien

statt. Es war konsultativ (also nicht bindend) und endete mit einer Zustimmung von 76,7 % fur die EU-Verfassung bei einer Wahlbeteiligung von 42,3 %. Die anschließende Abstimmung im Kongress fand am 28. April 2005 statt; der Senat stimmte am 18. Mai mit 225 zu 6 Stimmen und einer Enthaltung fur die Annahme der Verfassung.

Als erstes EU-Grundungsmitglied stimmte

Italien

dem neuen Verfassungsvertrag zu. Bereits am 25. Januar 2005 billigte das italienische Unterhaus die Verfassung, am 6. April 2005 sprachen sich auch die romischen Senatoren mit 217 zu 16 Stimmen fur den Vertrag aus.

Im

belgischen

Parlament wurde am 11. Marz 2005 uber die fur ein

Referendum

notige (nationale) Verfassungsanderung abgestimmt. Die notwendige

Zweidrittelmehrheit

wurde dabei jedoch nicht erreicht, sodass die Ratifizierung auf parlamentarischem Weg stattfand. Wegen der foderalen Struktur Belgiens war hierzu auch die Zustimmung der regionalen und gemeinschaftlichen Parlamente notwendig, die bis zum 8. Februar 2006 nach und nach alle fur die Verfassung stimmten.

In

Griechenland

ratifizierte das Parlament die Verfassung mit großer Mehrheit (268 Ja-, 17 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen) am 19. April 2005. Das

slowakische

Parlament ratifizierte die Verfassung ebenfalls mit großer Mehrheit (116 Ja-, 27 Nein-Stimmen bei 4 Enthaltungen) am 11. Mai 2005.

In Deutschland erfolgte die Zustimmung des

Bundestags

am 12. Mai 2005 mit 95,8 % der abgegebenen Stimmen. 594 Abgeordnete gaben ihre Stimme ab, davon stimmten 569 mit Ja, 23 mit Nein, zwei enthielten sich. Der

Bundesrat

stimmte am 27. Mai mit 66 von 69 Stimmen bei drei Enthaltungen (des von einer

SPD

/

PDS

-

Koalition

regierten Bundeslandes

Mecklenburg-Vorpommern

) fur den Vertrag.

Noch am selben Tag erhob jedoch der

Bundestagsabgeordnete

Peter Gauweiler

(

CSU

) vor dem

Bundesverfassungsgericht

eine

Organklage

und eine Verfassungsbeschwerde gegen den Verfassungsvertrag; Verfahrensbevollmachtigter der Klage war der Nurnberger Rechtsprofessor

Karl Albrecht Schachtschneider

, der bereits bei den (erfolglosen)

Verfassungsklagen gegen den Maastricht-Vertrag

sowie gegen die

Euro

-Einfuhrung federfuhrend gewesen war. Zudem erhoben Rechtsanwalt Mario Schmid aus Freiburg sowie weitere 34 Burger Verfassungsbeschwerde. Der

Bundesprasident

Horst Kohler

erklarte daraufhin, er werde die Ratifikationsurkunde erst unterzeichnen, wenn das Bundesverfassungsgericht uber die Klage Gauweilers und Schmids entschieden hatte.

In

Osterreich

beschloss der Nationalrat den Vertrag uber eine Verfassung fur Europa (851 d.B. XXII. GP)

[1]

am 11. Mai 2005 mit uberwaltigender Mehrheit; lediglich eine Abgeordnete (

Barbara Rosenkranz

,

FPO

) stimmte dagegen. Der Bundesrat entschied am 25. Mai 2005 ebenfalls positiv; drei der 62 Mitglieder, Vertreter der rechtsnationalen Parteien FPO und

BZO

, stimmten dagegen. Zuvor wurde im Marz 2005 das Bundesverfassungsgesetz uber den Abschluss des Vertrages uber eine Verfassung fur Europa (789 d.B. XXII. GP),

[2]

das eine rein parlamentarische Ratifizierung ohne Volksabstimmung festlegte, im Nationalrat und Bundesrat jeweils einstimmig beschlossen. Eine Burgerinitiative fur eine Volksabstimmung blieb folgenlos.

[3]

Hans-Peter Martin

reichte beim Verfassungsgerichtshof einen Individualantrag ein.

Non

-Plakate (gegen die ?Fahrtrichtung“ Europas)

Non

-Plakate (gegen die ?Fahrtrichtung“ Europas)

Am 29. Mai 2005 schließlich kam es in Frankreich zu einem

Referendum uber den Verfassungsvertrag

. Dieses war nach der franzosischen Verfassung nicht zwingend vorgesehen, von der Regierung unter

Jacques Chirac

jedoch vor allem aus innenpolitischen Grunden anberaumt worden, um die Legitimation der Verfassung zu erhohen und auch die eigene Popularitat mit einem ? scheinbar ? leichten Erfolg bei einer offentlichen Abstimmung zu verbessern. Tatsachlich fand die wichtigste franzosische Oppositionspartei, die sozialistische

PS

, intern zu keiner gemeinsamen Haltung zu der Verfassung: Wahrend die Parteispitze sich dafur aussprach, fuhrten prominente Politiker des linken Parteiflugels, darunter der fruhere Premierminister

Laurent Fabius

, einen eigenen Wahlkampf dagegen. Auch die kommunistische

PCF

und die rechtsextreme

FN

sowie einige Intellektuelle wie der Philosoph

Jean Baudrillard

sprachen sich gegen die Verfassung aus.

Nachdem die Umfragewerte anfangs fur die Verfassungsbefurworter sehr gunstig gewesen waren, begannen sie jedoch in den letzten Wochen vor der Abstimmung zu kippen. Schließlich lehnten die Wahler den Verfassungsvertrag mit einer Mehrheit von 54,7 % (bei einer Wahlbeteiligung von 69,3 %) ab. Dieses Ergebnis loste unmittelbar heftige Reaktionen in Frankreich und den ubrigen EU-Landern aus, da ausgerechnet eines der Grundungsmitglieder, das uberdies als einer der ?Motoren“ des Integrationsprozesses galt, den Verfassungsvertrag ablehnte.

Kurz darauf erfolgte

am 1. Juni 2005 ein weiteres Referendum

uber den Verfassungsvertrag, diesmal in den

Niederlanden

, wo es sich um die erste Volksbefragung in dem Land seit 200 Jahren handelte. Hier wies eine große Mehrheit von 61,6 % (bei einer Wahlbeteiligung von 62,8 %) den Verfassungsvertrag zuruck. Obwohl das Referendum nicht bindend war, hatten die fuhrenden Politiker des niederlandischen Parlaments bereits vorher angekundigt, sich an das Votum der Burger zu halten, wenn die Wahlbeteiligung uber 30 % lage.

Der Verfassungsvertrag sah vor, dass, sofern vier Funftel der Staaten (also 20) den Entwurf bis Ende 2006 ratifiziert hatten, in einzelnen Mitgliedstaaten dabei aber Schwierigkeiten auftreten wurden, der

Europaische Rat

sich erneut mit dieser Frage beschaftigen wurde.

[4]

Diese Regelung war vor allem als letzter Anker mit Blick auf traditionell

europaskeptische

Lander wie

Großbritannien

getroffen worden. Die Ablehnung der EU-Verfassung in zwei der Grundungsmitglieder wirkte dagegen wie ein Schock und loste eine unmittelbare intensive Debatte aus. Die bis Anfang Juni 2005 formulierten ersten Reaktionen und Beurteilungen in der Union reichten von

Pessimismus

uber Beschwichtigung und die Suche nach Erklarungen bis zu großerem Optimismus als zuvor. Europaische Politiker befurchteten insbesondere eine institutionelle Blockade der europaischen Entscheidungsprozesse.

Mitte Juni 2005 stellte der

luxemburgische

Premierminister

Jean-Claude Juncker

in seiner Funktion als

Vorsitzender des Europaischen Rates

fest, dass

?die ursprunglich fur den 1. November 2006 geplante Bestandsaufnahme zur Ratifizierung nicht mehr haltbar“

sei,

?da jene Lander, die den Text nicht ratifiziert haben, nicht vor Mitte 2007 eine gute Antwort geben“

konnten. Hintergrund war, dass die Neuwahl des

franzosischen Staatsprasidenten

im Mai 2007 abgewartet werden sollte. Aufgrund dessen sollte eine etwa einjahrige Phase der Reflexion und Diskussion eingeleitet werden, in der den Mitgliedstaaten die Gelegenheit gegeben werden sollte, den Verfassungsvertrag nach umfassender offentlicher Debatte ohne Zeitdruck zu ratifizieren oder dessen Ratifizierung aufzuschieben. Wie vorgeschlagen, beschloss der

Europaische Rat

daher eine ?Denkpause“ und verschob eine neuerliche Diskussion auf Mitte 2007.

Tatsachlich setzten mehrere Lander den Ratifizierungsprozess auch nach dem franzosischen und niederlandischen Nein fort. So sprachen sich

Lettland

(2. Juni 2005),

Zypern

(30. Juni 2005),

Malta

(6. Juli 2005),

Estland

(9. Mai 2006) und

Finnland

(Juni 2006) im parlamentarischen Verfahren fur die EU-Verfassung aus. In

Luxemburg

fand am 10. Juli 2005 ein

Referendum

statt, an dessen erfolgreichen Ausgang Premierminister

Jean-Claude Juncker

auch sein weiteres Verbleiben im Amt koppelte. Eine Mehrheit von 56,5 % stimmte dem Verfassungsvertrag zu.

Danemark

,

Großbritannien

,

Irland

,

Polen

,

Portugal

,

Schweden

und

Tschechien

unterbrachen den Ratifizierungsprozess dagegen. Von diesen Landern beabsichtigte Schweden die EU-Verfassung im parlamentarischen Wege zu ratifizieren, wahrend Danemark, Irland, Portugal und Großbritannien Referenden geplant hatten. In Polen und Tschechien war noch nicht entschieden, ob ein Referendum stattfinden sollte; in beiden Landern hatte es zuvor von konservativer Seite starke Kritik an dem Verfassungsvertrag gegeben, der sich in Tschechien auch Staatsprasident

Vaclav Klaus

angeschlossen hatte. Im Falle der 2007 beigetretenen neuen Mitgliedstaaten

Bulgarien

und

Rumanien

war die Zustimmung zum Verfassungsvertrag bereits Teil der Beitrittsvertrage gewesen und wurde daher zugleich mit dem Beitritt ratifiziert. In

Deutschland

schließlich stellte das Bundesverfassungsgericht nach den Referenden in Frankreich und den Niederlanden die Bearbeitung der Verfassungsklagen gegen den Vertrag ein. Deutschland ratifizierte daher den Verfassungsvertrag letztlich nicht, auch eine Entscheidung uber seine Vereinbarkeit mit dem deutschen Grundgesetz erfolgte nicht.

Im Januar 2006 schlug die osterreichische EU-Prasidentschaft vor, den Ratifizierungsprozess wieder in Gang zu setzen, stieß damit aber auf massiven Widerspruch, insbesondere seitens Frankreichs, der Niederlande und Polens. Als Losung aus der Krise wurde 2006 auch eine EU-weite Ratifikation des Vertrages per Volksreferendum ins Spiel gebracht, verknupft mit den Wahlen zum

Europaischen Parlament

2009. Diese hatte die Bedeutung von Vetos durch nationale Referenden reduziert. Gegen diesen osterreichischen Vorschlag kam aber u. a. aus Deutschland heftiger Widerstand. Auch verschiedene Vorschlage zu Anderungen oder Erganzungen des Verfassungsentwurfs, die wahrend der Reflexionsphase und besonders im franzosischen Prasidentschaftswahlkampf 2007 diskutiert wurden, stießen auf keine einhellige Zustimmung: Wahrend vor allem auf Seiten der franzosischen Linken ein erganzendes Sozialprotokoll gefordert wurde, das aber von Großbritannien abgelehnt wurde, schlug

Nicolas Sarkozy

einen ?Miniaturvertrag“ vor, der sich nur auf die wichtigsten Neuerungen beschrankte, ohne allerdings zu prazisieren, welche das sein konnten. Großteils abgelehnt wurden auch Vorschlage, einzelne populare Bestimmungen der Verfassung, etwa das

Europaische Burgerbegehren

, schon vorab zu beschließen; hierin sahen viele, insbesondere auch deutsche Politiker eine Gefahr fur das Gesamtgleichgewicht des Kompromisses, den die verschiedenen Mitgliedstaaten mit der Verfassung erreicht hatten.

Ein Ende der ?Denkpause“ zeichnete sich erst auf dem Europaischen Rat am 15. und 16. Juni 2006 ab, auf dem die Staats- und Regierungschefs als Arbeitsperspektive fur die Losung der Verfassungskrise einen Zeitpunkt Ende 2008 formulierten, wenn Frankreich die Ratsprasidentschaft innehaben wurde. Ein informell besprochener Zeitplan sah vor, dass unter der

deutschen Ratsprasidentschaft im ersten Halbjahr 2007

weitere Schritte zur Rettung des Vertragswerks unternommen werden sollten.

Hierzu wurde zunachst in der am 25. Marz 2007 zum 50. Jahrestag der

Romischen Vertrage

verabschiedeten ?

Berliner Erklarung

“ uber grundlegende europaische Werte und politische Ziele der Europaischen Union auch ein grundsatzliches Bekenntnis zu den Zielen der Verfassung aufgenommen. Anhand der Positionen der Mitgliedstaaten wurde daraufhin von der deutschen Ratsprasidentschaft erarbeitet, welche Inhalte des Verfassungsvertrages in ein erneuertes Vertragswerk ubernommen werden sollten. Auf dieser Grundlage beschloss der

Europaische Rat

auf seiner Tagung am 21. und 22. Juni 2007 in Brussel, die weitere Ratifizierung der Verfassung aufzugeben und stattdessen einen ?Reformvertrag“ zu verabschieden, der die Substanz des Verfassungstextes in die bereits bestehenden Grundlagenvertrage (

EUV

und

EGV

) einarbeiten sollte. Dieser Reformvertrag wurde von den Staats- und Regierungschefs der EU am 13. Dezember 2007 in Lissabon unterzeichnet und heißt daher inzwischen ?

Vertrag von Lissabon

“. Er trat nach seiner Ratifikation durch alle Mitgliedstaaten am 1. Dezember 2009 in Kraft.

| Land

|

Ratifizierungsdatum

[5]

|

Abstimmungsvariante

|

Ergebnis

|

Litauen

Litauen

Litauen

|

11. November 2004

|

Parlament

|

ja

|

Ungarn

Ungarn

Ungarn

|

20. Dezember 2004

|

Parlament

|

ja

|

Slowenien

Slowenien

Slowenien

|

1. Februar 2005

|

Parlament

|

ja

|

Italien

Italien

Italien

|

25. Januar 2005

6. April 2005

|

Abgeordnetenkammer

Senat

|

ja

ja

|

Griechenland

Griechenland

Griechenland

|

19. April 2005

|

Parlament

|

ja

|

Slowakei

Slowakei

Slowakei

|

11. Mai 2005

|

Parlament

|

ja

|

Spanien

Spanien

Spanien

|

20. Februar 2005

28. April 2005

18. Mai 2005

|

konsultatives Referendum

Abgeordnetenhaus

Senat

|

ja

ja

ja

|

Osterreich

Osterreich

Osterreich

|

11. Mai 2005

25. Mai 2005

|

Nationalrat

Bundesrat

|

ja

ja

|

Deutschland

Deutschland

Deutschland

|

12. Mai 2005

27. Mai 2005

nach BVerfG-Urteil (Verfahren eingestellt)

|

Bundestag

Bundesrat

Bundesprasident

|

ja

ja

|

| ?

|

Frankreich

Frankreich

Frankreich

|

29. Mai 2005

abgesagt

|

Referendum

Parlament (2 Kammern)

|

nein

|

| ?

|

Niederlande

Niederlande

Niederlande

|

1. Juni 2005

abgesagt

|

konsultatives Referendum

Parlament

(2 Kammern)

|

nein

|

| ?

|

Lettland

Lettland

Lettland

|

2. Juni 2005

|

Parlament

|

ja

|

Zypern Republik

Zypern

Zypern

|

30. Juni 2005

|

Parlament

|

ja

|

Malta

Malta

Malta

|

6. Juli 2005

|

Parlament

|

ja

|

Luxemburg

Luxemburg

Luxemburg

|

28. Juni 2005

10. Juli 2005

25. Oktober 2005

|

Parlament

(erste Abstimmung)

konsultatives Referendum

Parlament (zweite Abstimmung)

|

ja

ja

ja

|

Belgien

Belgien

Belgien

|

28. April 2005

19. Mai 2005

17. Juni 2005

20. Juni 2005

29. Juni 2005

19. Juli 2005

8. Februar 2006

|

Senat

Abgeordnetenkammer

Parlament der Region Brussel-Hauptstadt

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Parlament der Wallonischen Region

Parlament der Franzosischen Gemeinschaft

Flamisches Parlament

|

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

|

Estland

Estland

Estland

|

9. Mai 2006

|

Parlament

|

ja

|

Finnland

Finnland

Finnland

|

5. Dezember 2006

|

Parlament

|

ja

|

Bulgarien

Bulgarien

Bulgarien

|

1. Januar 2007

|

war Teil der Verhandlungen zum EU-Beitritt

|

ja

|

Rumanien

Rumanien

Rumanien

|

1. Januar 2007

|

war Teil der Verhandlungen zum EU-Beitritt

|

ja

|

Danemark

Danemark

Danemark

|

abgesagt

|

Referendum

|

?

|

Irland

Irland

Irland

|

abgesagt

|

Referendum

Parlament

|

?

|

Polen

Polen

Polen

|

abgesagt

|

Referendum

|

?

|

Portugal

Portugal

Portugal

|

abgesagt

|

Referendum, nach einer Verfassungsanderung

|

?

|

Schweden

Schweden

Schweden

|

abgesagt

|

Parlament

|

?

|

Tschechien

Tschechien

Tschechien

|

abgesagt

|

wahrscheinliches Referendum

|

?

|

Vereinigtes Konigreich

Vereinigtes Konigreich

Vereinigtes Konigreich

|

abgesagt

|

konsultatives Referendum

Parlament

(2 Kammern)

|

?

|

Der Verfassungsvertrag stieß bei verschiedenen politischen Richtungen und insbesondere in der Bevolkerung einiger Mitgliedstaaten zunehmend auf Kritik. Die Kritik war sehr vielschichtig und ging vom Inhalt uber die

Legitimation

bis hin zum Titel der Verfassung. Unter den großen

europaischen Parteien

sprach sich die Mehrheit fur den Verfassungsvertrag aus, darunter insbesondere

Europaische Volkspartei

,

Europaische Liberale

,

Europaische Demokratische Partei

und der großere Teil der

Sozialdemokratischen Partei Europas

und der

Europaischen Grunen

. Lediglich einige Mitglieder des linken Flugels der SPE, insbesondere in der franzosischen

Parti Socialiste

, lehnten den Entwurf ab. Deutlich gegen den Verfassungsvertrag positionierten sich auf der Linken die

Europaische Linke

, auf der Rechten die

Allianz fur ein Europa der Nationen

und die

EUDemokraten

. Auch einige große

Nichtregierungsorganisationen

wie

Attac

positionierten sich gegen den Entwurf.

Kritiker der europaischen Verfassung strichen die Lange und Komplexitat der Verfassung im Vergleich zu existierenden und bewahrten nationalen Verfassungen heraus. So seien die europaische Verfassung mit 160.000 Wortern (inklusive Deklarationen und Protokolle) im Vergleich mit der 4.600 Worter langen US-amerikanischen Verfassung zu lang und kaum aus sich selbst heraus zu verstehen. In ihrem Bestreben, die Ziele und Betatigungsfelder der Europaischen Union moglichst eindeutig festzuschreiben, gehe der Verfassungsvertrag uber das hinaus, was ublicherweise durch eine Verfassung geregelt werde.

Befurworter der Verfassung wiesen dagegen darauf hin, dass der neue Text weniger lang sei als die bisherigen Vertrage, die er ersetzen sollte.

[6]

Am

Konvent

wurde kritisiert, dass seine Mitglieder nicht direkt von der Bevolkerung gewahlt oder bestatigt werden konnten. Auch sei er nur scheinbar transparent: Trotz offentlicher Plenumssitzungen seien wichtige Entscheidungen nicht offentlich getroffen und die vorausgegangenen Prasidiumsberatungen nicht protokolliert worden. Der

luxemburgische

Premier

Jean-Claude Juncker

(

Prasident des Rats der Europaischen Union

wahrend des ersten Halbjahres 2005) sagte dazu: ?Der Konvent ist angekundigt worden als die große Demokratie-Show. Ich habe noch keine dunklere Dunkelkammer gesehen als den Konvent.“

[7]

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit

Belegen

(beispielsweise

Einzelnachweisen

) ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und

gute Belege einfugst.

Einzelnachweise fur mehr die angeblich hohere Sendezeit in Frankreich und fur die Manipulation durch Referendumszeitunkt fehlen.

Kritisiert wurde auch, dass der ungleiche Zeitpunkt der

Referenden

und der

parlamentarischen

Ratifizierungen es den Regierungen ermogliche, die

Ratifizierungen

zum jeweils vermuteten gunstigsten Zeitpunkt durchzufuhren. Dies fuhre zu einer

Manipulation

der Referendumsergebnisse zugunsten der Verfassungsbefurworter. Auch solle durch vorangegangene Entscheidungen Druck auf einzelne

Parlamente

ausgeubt werden. Als Beispiele wurden das fruhe Referendum in

Spanien

nach entsprechend gunstigen

Umfragen

und der Versuch genannt, dem franzosischen Referendum durch das deutsche Beispiel rechtzeitig den ?notigen Schub“ zu geben.

In den Landern, wo der Verfassungsvertrag bereits fruh und ohne

Referendum

ratifiziert wurde ? darunter auch

Deutschland

? warfen Kritiker der Regierung vor, sie wolle eine intensivere offentliche

Diskussion

verhindern. In vielen, jedoch nicht allen Mitgliedstaaten wurde auch die ungleiche finanzielle Unterstutzung und

Medienprasenz

von Verfassungsbefurwortern und Verfassungsgegnern bemangelt: So bekamen Befurworter in Frankreich vor dem Referendum nachweislich mehr Sendezeit eingeraumt.

Vielsprachige Ablehnung der EU-Verfassung, des Euro, der Freizugigkeit (Schengen), der Verringerung der Macht der Nationalstaaten

Vielsprachige Ablehnung der EU-Verfassung, des Euro, der Freizugigkeit (Schengen), der Verringerung der Macht der Nationalstaaten

Auch die Bezeichnung als ?

Verfassungsvertrag

“ wurde teilweise angegriffen. Tatsachlich sollte der Name auch aus Sicht der Verfassungsbefurworter andeuten, dass die EU-Verfassung nicht ein einfacher Nachfolger ihrer rechtswirksamen Vorlaufer (

EU-Vertrag

und

EG-Vertrag

) sei, sondern durch die Zusammenfassung aller bisherigen Vertrage eine vollkommen neue Rechtsgrundlage fur die EU schaffe. Kritisiert wurde jedoch, dass es sich nicht um eine

Verfassung

im ublichen Sinne handle, insbesondere da die EU weiterhin kein

Staat

sei, sondern sich ihre Souveranitatsrechte ausschließlich aus denen der Mitgliedstaaten ableiten sollten.

Dagegen wurde eingewandt, dass diese Kritik nur sprachlicher Natur sei, also auf der

Denotation

und

Konnotation

der Begriffe ?Vertrag“ und ?Verfassung“ beruhe. Auch der

Vertrag von Maastricht

und die darauf folgenden Vertrage seien im rechtlichen Sinn die ? nicht so betitelte ? Verfassung der EU, da sie deren politisches System definierten und dem daraus abgeleiteten

Sekundarrecht

ubergeordnet seien. Die Rechts- und Politikwissenschaft sowie auch der EuGH verwendeten daher bereits seit langerem den Begriff des ?europaischen Verfassungsrechts“ oder der ?europaischen Verfassungsvertrage“.

Insbesondere aus dem politisch linken Spektrum wurde die mangelnde

soziale

Ausrichtung des Verfassungsvertrags kritisiert. So wurde der in der Verfassung vereinbarte Grundsatz der ?offenen

Marktwirtschaft

mit freiem

Wettbewerb

“ (Art. III-177 VVE) angegriffen, mit dem sich die Verfassung in den Augen ihrer Kritiker auf eine

?neoliberale“

Wirtschaftspolitik festlegte. Diese Wirtschaftspolitik und das

Wirtschaftswachstum

erhielten so den Rang von Verfassungszielen, wahrend die Sozialpolitik kaum berucksichtigt werde. Diese Kritik wurde insbesondere in Frankreich geaußert und war einer der Grunde dafur, dass außer der

Kommunistischen Partei

auch der linke Flugel der

Sozialisten

den Verfassungsvertrag ablehnte. Gegen den Vorwurf wurde eingewandt, dass die Europaische Gemeinschaft seit jeher auf das Zusammenwachsen der Mitgliedstaaten durch Wirtschaftspolitik aufgebaut sei und es sich bei Art. III-177 VVE um die wortwortliche Ubernahme aus dem alten Vertragswerk handele. Außerdem lege Art. I-3 VVE ausdrucklich die ?soziale Marktwirtschaft“ sowie ?soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz“ als Verfassungsziele fest.

Auch die

Charta der Grundrechte

erschien linksgerichteten Kritikern als nicht weitgehend genug, da die darin enthaltenen sozialen Rechte lediglich als allgemeine Grundsatze zu betrachten seien. Da sie nicht einklagbar sein sollten, ware ein wesentlicher Teil der Charta letztlich folgenlos geblieben. Kritisiert wurde auch das Fehlen einer Klausel zur Sozialpflichtigkeit von

Eigentum

, wie sie etwa im

deutschen Grundgesetz

enthalten ist (

Art. 14

Abs. 2 GG). Die Formulierung in Art. II-77 VVE, der das Eigentumsrecht regelt, sei dagegen weitaus allgemeiner gehalten.

Inhaltlich genau entgegengesetzt war die Kritik, die von konservativer Seite an den sozialen Rechten in der Charta geaußert wurde: So wurde unter anderem das Recht zu arbeiten angegriffen, das Art. II-75 VVE vorsah und in dem etwa Teile der deutschen

CSU

ein ?Relikt der DDR-Verfassung“ sahen.

Weiterhin wurde von linker und liberaler Seite sowie von den

europaischen Foderalisten

kritisiert, dass mit dem Verfassungsvertrag die Chance versaumt worden sei, das

Demokratiedefizit der Europaischen Union

zu uberwinden. Trotz der neuen Kompetenzen des

Europaischen Parlaments

durch die Ausweitung des

ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens

wurden wichtige Fragen weiterhin allein

intergouvernemental

im

Rat der EU

oder im

Europaischen Rat

entschieden. Im Vergleich mit den ubrigen EU-Institutionen wurde das Europaparlament noch immer weniger Kompetenzen haben als etwa ein Parlament im nationalstaatlichen Rahmen.

Dem Vorwurf unzureichender Kompetenzen fur das Europaische Parlament entgegengesetzt war die Kritik, die insbesondere von konservativen

Europakritikern

in Großbritannien, aber auch in einigen mittel- und osteuropaischen Landern geaußert wurde. Demzufolge wurde mit der Verfassung durch die Aufgabe nationalstaatlicher Souveranitat und den Verlust von Vetomoglichkeiten im Rat der EU ein europaischer ?

Superstaat

“ geschaffen, der regionale Traditionen gefahrde. Kritisiert wurden dabei auch rein symbolische Bestandteile des Vertrags, etwa die Bezeichnung als Verfassung, die Festlegung der Symbole der EU oder die Umbenennung der

EG-Verordnungen

und

-Richtlinien

in ?Europaische Gesetze“ und ?Europaische Rahmengesetze“.

Plakat: EU-Verfassung als Schritt zur Militarisierung.

Plakat: EU-Verfassung als Schritt zur Militarisierung.

Vor allem aus dem politisch linken Spektrum wurde der Vorwurf erhoben, die Verfassung bewirke durch die Ausweitung der

Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik

eine Militarisierung der EU. Besonders umstritten war ein Passus in Art. I-41 VVE, dem zufolge sich die Mitgliedstaaten verpflichteten, ?ihre militarischen Fahigkeiten schrittweise zu verbessern“, worin Kritiker eine Verpflichtung zur

Aufrustung

sehen. Außerdem werden die Kompetenzen der neu zu grundenden

Europaischen Verteidigungsagentur

, etwa bei der Ermittlung des Rustungsbedarfs, kritisiert. Auch die mangelnden Kompetenzen des Europaischen Parlaments (das nach Art. III-304 VVE zu militarischen Aktionen der EU zwar Fragen stellen, aber anders als etwa der Bundestag in Deutschland, keine Entscheidungen sollte treffen durfen) und des

Europaischen Gerichtshofs

(der nach Art. III-376 VVE nicht fur die Uberprufung militarischer Aktionen der EU zustandig sein sollte) wurden kritisiert.

Von konservativer Seite wurde der fehlende Bezug des Verfassungsentwurfs auf die christlichen Wurzeln Europas kritisiert. Die Forderung nach einem

Gottesbezug

in der Praambel der Verfassung, die vor allem katholisch gepragte Lander wie

Polen

,

Irland

und

Italien

vertreten hatten, wurde auch von der

romisch-katholischen Kirche

und dem Rat der

Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD) bekraftigt.

[8]

Dagegen hatte

Frankreich

, das traditionell großen Wert auf die

Trennung von Kirche und Staat

legt, eine Aufnahme des Gottesbezugs in die Praambel abgelehnt und eine Kompromissformulierung durchgesetzt, die nur allgemein auf die ?kulturellen, religiosen und humanistischen Uberlieferungen Europas“ Bezug nimmt. Dagegen konnte die Amsterdamer Kirchenerklarung (Erklarung Nr. 11:

Erklarung zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften

) mit Art. I-52 VVE in eine primarrechtliche Bestimmung uberfuhrt werden.

- Klaus Beckmann

,

Jurgen Dieringer

,

Ulrich Hufeld

:

Eine Verfassung fur Europa

. 2. Auflage. Mohr Siebeck, Tubingen 2005,

ISBN 3-16-148542-4

.

- Carsten Berg, Georg Kristian Kampfer:

Verfassung fur Europa. Der Taschenkommentar fur Burgerinnen und Burger

. 2. Auflage. Bertelsmann, Bielefeld 2004,

ISBN 3-7639-3210-0

.

- Marcus Horeth, Cordula Janowski,

Ludger Kuhnhardt

:

Die europaische Verfassung. Analyse und Bewertung ihrer Strukturentscheidungen.

(=

Schriften des Zentrum fur Europaische Integrationsforschung

.

Band

65

). Nomos, Baden-Baden 2005,

ISBN 3-8329-1077-8

.

- Carolin Ruger:

Aus der Traum? Der lange Weg zur EU-Verfassung

. Tectum, Marburg 2006,

ISBN 3-8288-8966-2

.

- Jurgen Schwarze (Hrsg.):

Der Verfassungsentwurf des Europaischen Konvents: Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und wirtschaftsverfassungsrechtliche Konzepte

. Nomos, Baden-Baden 2004,

ISBN 3-8329-0685-1

.

- Anton Schafer

:

Die Verfassungsentwurfe zur Grundung einer Europaischen Union

. 1. (Buchausgabe) Auflage. BSA und Edition Europa, Dornbirn 2001,

ISBN 978-3-9500616-7-3

(

verfassungsvertrag.eu

– Ausgabe 1923?2004, 1. elektronische Ausgabe [CD-ROM], 2006,

ISBN 978-3-901924-22-4

).

- Werner Weidenfeld

(Hrsg.):

Die Europaische Verfassung in der Analyse

. Bertelsmann, Gutersloh 2005,

ISBN 3-89204-727-8

.

- Manfred Zuleeg

, Marjolaine Savat, Jean-Philippe Derosier (Hrsg.):

Eine Verfassung fur Europa mit 25 Mitgliedstaaten. Vielfalt und Einheit zugleich

. Nomos, Baden-Baden 2005,

ISBN 3-8329-1519-2

.

- Christoph Vedder

,

Wolff Heintschel von Heinegg

(Hrsg.):

Europaischer Verfassungsvertrag

. Handkommentar. Nomos, Baden-Baden 2007,

ISBN 978-3-8329-1090-7

.

Offizielle Links

Verfassungsklage und Verfassungsbeschwerde gegen den Verfassungsvertrag

Politische und gesellschaftliche Organisationen

- Verfassungstext

bei der

Bundeszentrale fur politische Bildung

- ?Dash, Dossier #12“

(Kritik am Vertrag uber die Verfassung)

- ?Schwerpunkt: EU-Verfassung“

(

Memento

vom 10. Oktober 2007 im

Internet Archive

)

- Newsletter Nr. 4

(

Memento

vom 27. September 2007 im

Internet Archive

) und

Nr. 7 der EU-Arbeitsgruppe

(

Memento

vom 27. September 2007 im

Internet Archive

) von

Attac

Deutschland

- Gegen Militarisierung und Sozialdumping. Das franzosische Nein zur EU-Verfassung hat gute Grunde

(aus: analyse + kritik)

- Constitution Watch zu Behauptungen von Befurwortern des EU-Verfassungsvertrages

von Tobias Pfluger (Mitglied des Europaischen Parlaments)

- Frankreich und das Referendum uber die EU-Verfassung

- ?Wie demokratisch ist die EU?“

(Analyse der EU-Verfassung von

Mehr Demokratie e. V.

)

- Untersuchungen uber die Fairness der Referenden in Spanien, Frankreich und den Niederlanden

(englisch)

- Zur Kritik des Vertrags uber eine Verfassung fur Europa. Fur ein friedliches, soziales und demokratisches Europa

(PDF; 392 kB) Die Linke (mit Beitragen von Martin Hantke, Norman Paech, Tobias Pfluger, Gregor Schirmer, Christiane Reymann, Ursula Schonberger und Andreas Wehr)

- EU-Verfassung ? Europa der Konzerne und Generale? Die EU-Verfassung aus der Sicht von Friedens-, Anti-Atom- und globalisierungskritischer Bewegung

(PDF; 1,3 MB) Werkstatt Frieden & Solidaritat Linz

Sonstige Links

- ↑

851 d.B. XXII. GP

- ↑

789 d.B. XXII. GP

- ↑

Presseaussendung der Werkstatt Frieden & Solidaritat, 21. Februar 2005

(

Memento

vom 28. September 2007 im

Internet Archive

)

- ↑

Ratifizierung in den Mitgliedstaaten

- ↑

Verfahren zur Ratifizierung der Europaischen Verfassung.

Europaische Kommission, 27. Mai 2005,

abgerufen am 5. September 2022

(englisch).

- ↑

@1

@2

Vorlage:Toter Link/www.sueddeutsche.de

Artikel.

(

Seite nicht mehr abrufbar

, festgestellt im Mai 2019.

Suche in Webarchiven

)

sueddeutsche.de

- ↑

?Gespenstische Wanderung.“

In:

Der Spiegel

.

Nr.

25

, 2003 (

online

– Interview mit Jean-Claude Juncker).

- ↑

Radio Vatikan

:

Deutschland: Kirchen erinnern an Gottesbezug in EU-Verfassung

(

Memento

vom 16. Oktober 2007 im

Internet Archive

), 29. Dezember 2006.