Die

Geschichte der Stadt Aachen

umfasst die Entwicklungen auf dem heutigen Gebiet der Stadt

Aachen

von der ersten Besiedlung bis zur Gegenwart. Sie beginnt bereits in der

Jungsteinzeit

, als in der Gegend

Feuerstein

abgebaut wurde. Die

Romer

bauten auf dem heutigen Stadtgebiet

Thermalbader

fur ihre Soldaten, die nach dem Ruckzug der romischen Truppen im 4. Jahrhundert von den

Franken

weiter genutzt wurden. Ihre großte Bedeutung hatte die Stadt sicher als De-facto-

Residenz

von

Karl dem Großen

und einiger nachfolgender

Karolinger

sowie spater daran anknupfend als Kronungsort von 30 deutschen Konigen. Ab dem 17. Jahrhundert wurde Aachen zur Kur- und Badestadt ausgebaut und auch deswegen zum beliebten Aufenthaltsort von

Kaiser Napoleon

, der sich dabei aber auch der karolingischen Wurzeln Frankreichs zur eigenen Herrschaftslegitimierung bediente. Auch heute noch Kurort, ist Aachen durch die

ausgezeichnete

Technische Hochschule

außerdem zu einem modernen

Hochtechnologiestandort

herangewachsen.

Die fruhesten Hinweise auf eine menschliche Siedlung auf dem Gebiet der heutigen Stadt Aachen stammen aus der Jungsteinzeit. In dieser Zeit (etwa 3000?2500 v. Chr.) wurde bereits auf dem

Lousberg

,

Schneeberg

und

Konigshugel

Feuerstein abgebaut und reger Handel damit getrieben. Auch in der

Bronzezeit

(etwa ab 1600 v. Chr.) war der Aachener Raum besiedelt, von dieser Zeit zeugen die Reste von

Hugelgrabern

, wie sie zum Beispiel auf dem Klausberg gefunden wurden.

Spater, in der

Eisenzeit

, siedelten

Kelten

und Germanen in dieser Gegend,

[1]

sie huldigten im sumpfigen Talkessel Aachens, in dem zahlreiche Bache ihr Wasser in die

Wurm

entließen, dem Wassergott

Grannus

, einem antiken keltisch-germanischen Gott des Lichts, des Feuers, der heißen Quellen und des Heilens. Erst im

Gallischen Krieg

wurde die Gegend vom romischen Feldherrn

Julius Caesar

unterworfen.

Etwa um Christi Geburt legten die

Romer

auf dem heutigen Stadtgebiet eine planmaßige Siedlung, mindestens seit dem Mittelalter

Aquae Granni

genannt, an. Sie nutzten die

heißen, schwefelhaltigen Quellen

und bauten die Ansiedlung gezielt zu einem Heilbad mit mehreren Thermalanlagen aus. Die erste Anlage wurde von der VI. Legion zu Beginn des 1. Jahrhunderts am Buchel

[2]

errichtet, gegen Ende des Jahrhunderts kamen die Munstertherme

[3]

sowie zwei Wasserleitungen und moglicherweise ein Heiligtum des Gottes Grannus hinzu. Ein forumartiger, von Saulenhallen umgebener Platz verband die beiden Thermenkomplexe. Eine umfangreiche Wohnbebauung und ein Handwerkerviertel existierten ebenfalls.

[4]

Auch im nahen

Burtscheid

wurden von den Romern Thermen errichtet. Nahe dem heutigen

Kornelimunster

entstand ein Tempelbezirk, von den Romern

Varnenum

genannt.

Zwischen Ende des 4. bis Anfang des 5. Jahrhunderts brach die romische Verwaltung in Aachen zusammen. Rom zog seine Truppen aus der Gegend ab, Aachen blieb jedoch besiedelt. Im Zuge der

Volkerwanderung

kamen auch Franken in den Aachener Raum.

Die erste schriftliche Erwahnung Aachens als

Aquis Villa

erfolgte 765, als der Frankenkonig

Pippin der Jungere

das Weihnachtsfest und das nachfolgende Osterfest hier verbrachte.

[5]

Sein Sohn und Nachfolger

Karl der Große

ließ nach romischen und byzantinischen Vorbildern eine prachtige

Pfalz

errichten, deren Bau 789 begonnen wurde und von der noch heute der

Granusturm

, heute ein Teil des

Aachener Rathauses

, als altestes Bauwerk der Stadt erhalten ist. Spater kam noch die

Pfalzkapelle

hinzu, die im Jahr 805 von Papst

Leo III.

geweiht wurde und den

Zentralbau

des heutigen

Aachener Doms

bildet. Das

Oktogon

der Pfalzkapelle war lange Zeit der hochste Kuppelbau diesseits der Alpen. In den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens hielt sich Karl besonders gern und oft in Aachen auf, wahrscheinlich wegen der Thermalquellen, so dass diese Pfalz fast so etwas wie seine Residenz wurde.

Karl der Große, inzwischen durch den Papst legitimierter romischer

Kaiser

, starb am 28. Januar 814 in Aachen und wurde im Vorhof der Pfalzkapelle beigesetzt.

Ludwig der Fromme

, der bereits im Jahr 813 in Aachen als einziger noch lebender Sohn Karls zum Mitkaiser gekront worden war, hielt sich ebenfalls bevorzugt in Aachen auf. In den Jahren seiner Herrschaft ließ er etwa 10 km von der Stadt entfernt das Kloster Inda errichten, aus dem das heutige

Kornelimunster

entstand. Dort wollte er sich auch bestatten lassen, doch nach seinem Tode im Jahr 840 veranlasste sein Halbbruder Drogo die Beisetzung in der Kathedrale von Metz.

Der letzte Karolinger mit Wohnsitz in Aachen war

Lothar I.

, ein Sohn Ludwigs. Im Jahr 817 in Aachen zum Mitkaiser gekront, hatte er nur wenig Gluck in den Kampfen um das Erbe Karls des Großen. Ihm blieb am Schluss nur ein kleines Reich, das jedoch immerhin noch die Stadte Aachen und Rom einschloss.

Wahrend das große Kaiserreich in den folgenden Jahrzehnten weiter auseinanderbrach, fielen die

Normannen

auf ihren

Raubzugen in den Rheinlanden

im Dezember des Jahres 881 in Aachen ein. Sie brandschatzten die Kaiserpfalz, die Therme und das Kloster Inda; die Pfalzkapelle und andere Kirchen wurden zwischenzeitlich sogar als Pferdestall genutzt.

Erst

Otto I.

ließ die karolingische Tradition wieder aufleben und sich im Jahr 936 in Aachen zum

deutschen Konig

kronen. Die Stadt Aachen blieb fast 600 Jahre Kronungsort deutscher Konige und erlebte 31 Kronungen. Die drei Aachener

Reichskleinodien

, namlich das

Reichsevangeliar

, die

Stephansbursa

und der Sabel Karls des Großen, spielten dabei eine wichtige Rolle; ohne sie war die Kronung nicht rechtskraftig. Heute befinden sich im Aachener Rathaus allerdings nur noch Nachbildungen der Kleinodien, die Originale wurden 1794 vor den Franzosen entfernt und gelangten schließlich in die

Wiener Schatzkammer

.

Nach den Kronungsberichten aus dem 15. und 16. Jahrhundert lief die Kronung folgendermaßen ab: Am Tage vor der Salbung zog der designierte Konig feierlich durch das

Koln-

oder

Konigstor

in die Stadt ein, gefolgt von einem Besuch der Marienkirche, des heutigen Doms, sowie anschließend dem Aufsuchen der Herberge. Am nachsten Tag fand im Rahmen einer Messfeier das Kronungszeremoniell statt, beginnend mit dem Schwur des Konigs auf die Verpflichtungen seines Amtes und dem Treueeid der Fursten auf den Konig. Anschließend salbten die

Erzbischofe

von

Koln

,

Mainz

und

Trier

den mit

Reichsinsignien

bekleideten Konig. Nach dem Kronungseid auf das

Kronungsevangeliar

folgten die Thronbesteigung in der Oberkirche, Entgegennahme der Gluckwunsche, Aufnahme als Kanoniker ins Munsterstift und Erteilung des Ritterschlages. Die Messfeier wurde spater wieder vor dem Marienaltar fortgesetzt. Nach dem feierlichen Zug zum Rathaus mit Munzauswurf fur das Volk fand im Kaisersaal des Rathauses das

Kronungsmahl

mit den

Kurfursten

, Bischofen, ubrigen Fursten und stadtischen Vertretern statt.

Folgende Konige wurden auf diese Weise in Aachen gekront:

Otto III.

wollte Aachen zu einer

Roma secunda

, einem zweiten Rom, ausbauen. Dafur plante er den Bau der Kirchen

St. Adalbert

,

St. Salvator

und der

Benediktinerabtei Burtscheid

. Diese bildeten zusammen mit der Pfalzkapelle Karls des Großen symbolhaft die Endpunkte eines Kreuzes, wurden jedoch erst unter spateren Herrschern vollendet.

Carl Rhoen

: Karte Aachens mit den beiden Ringen der Stadtmauer (der außere existierte damals noch nicht) sowie Damm und uberflutetem Gebiet bei der Belagerung 1248

Carl Rhoen

: Karte Aachens mit den beiden Ringen der Stadtmauer (der außere existierte damals noch nicht) sowie Damm und uberflutetem Gebiet bei der Belagerung 1248

Wappen der Reichsstadt Aachen

Wappen der Reichsstadt Aachen

Kaiser

Friedrich I. Barbarossa

, der im Jahr 1152 in Aachen zum Konig gekront wurde, ließ Karl den Großen 1165 von Gegenpapst

Paschalis III.

heiligsprechen. Mit dem

Karlsprivileg

erteilte Friedrich im darauffolgenden Jahr der Stadt das

Markt-

und

Munzrecht

und erklarte sie zur

Reichsstadt

, wodurch sie die

Reichsunmittelbarkeit

erwarb. Als Gegenleistung begannen die Burger Aachens im Jahr 1171 mit dem Bau der 2,5 km langen

Aachener Stadtmauer

, der so genannten ?Barbarossamauer“, die entlang des heutigen Grabenringes verlauft. Die Stadt umfasste nunmehr etwa 45 Hektar.

Im Jahr 1248 plante der von der papstlichen Partei gewahlte Gegenkonig

Wilhelm von Holland

sich in Aachen kronen zu lassen. Die Aachener Burgerschaft, ihrem Kaiser

Friedrich II.

treu ergeben, leistete dagegen Widerstand. Wahrend der Belagerung Aachens wurde ein Damm errichtet, der das Wasser von

Pau

,

Paunell

und

Johannisbach

staute, wodurch ein großer Teil des Stadtgebiets unter Wasser gesetzt wurde. Nach sechsmonatiger Belagerung ergaben sich die Burger und Wilhelm wurde gekront.

Im 13. Jahrhundert entstand mit Spendengeldern von

Richard von Cornwall

anlasslich seiner Kronung in Aachen das erste Burgerhaus. Es diente als Versammlungsstatte des Rates und wurde vermutlich 1267 fertiggestellt. Die Fassade des

Grashauses

ist in uberarbeiteter Form bis heute erhalten geblieben.

Im Jahr 1278 versuchte

Graf Wilhelm IV. von Julich

, eine Sondersteuer fur

Konig

Rudolf I.

von Habsburg einzutreiben. Bei einem daraufhin entstehenden Aufruhr wurde der Graf getotet. Die Stadt Aachen verpflichtete sich in einem

Suhnevertrag

vom 20. September 1280 auf

Schloss Schonau

, seiner Witwe

Richarda

eine hohe Summe Schadenersatz zu zahlen. Seit 1909 erinnert das Denkmal des

Wehrhaften Schmieds

, welcher

der Legende zufolge

den Grafen erschlagen haben soll, an diesen Vorfall.

Aachen auf der

Ebstorfer Weltkarte

von 1300

Aachen auf der

Ebstorfer Weltkarte

von 1300

Durch die von Friedrich Barbarossa gewahrten Privilegien wuchs die Bevolkerung Aachens schnell an. Die Stadt begann etwa 1270 ebenfalls von Richard von Cornwall bezuschusst mit dem Bau eines neuen Mauergurtels, in etwa entlang des heutigen ?Alleenringes“. Bis zu 4000 Handwerker arbeiteten an der 5,5 km langen Mauer mit elf Toren und zahlreichen Turmen. Die Haupttore wurden 1320 fertiggestellt. Damit vervierfachte sich die ummauerte Flache auf 175 Hektar. Dieses Gebiet blieb bis zum Ende des 18. Jahrhunderts das Stadtgebiet Aachens und bildet nun die

Aachener Altstadt

. Die Einwohnerzahl erreichte in der Mitte des 14. Jahrhunderts mit knapp 20.000 ihren mittelalterlichen Hohepunkt. Damit zahlte Aachen zu den großten deutschen Stadten.

Im Mittelalter wurden nur etwa zwei Drittel der ummauerten Flache bebaut, der Rest blieb Grunland. Erst im 19. Jahrhundert wurde auch außerhalb des Mauerrings gebaut.

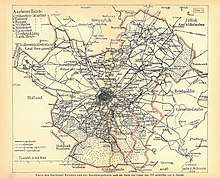

Karte des Aachener Reichs

Karte des Aachener Reichs

Im Jahr 1336 kam es zur Grundung des

Aachener Reichs

, als

Ludwig der Bayer

die zur Stadtgemeinde gehorigen Landereien und Dorfer in einer Urkunde bestatigte. Von der Sicherung durch einen 70 Kilometer langen

Aachener Landgraben

mit acht Wachturmen sind noch heute das

Alt-Linzenshauschen

an der Eupener Straße, das Haus Turm Beeck am Dreilanderweg, das Adamshauschen am Preußweg, die

Burg Orsbach

und das

Haus Hirsch

in Laurensberg erhalten, die allesamt direkt oder indirekt mittels Licht- oder Rauchsignalen mit dem

Langen Turm

in Verbindung standen.

1330 wurde auf Initiative des amtierenden Burgermeisters

Gerhard Chorus

der Bau des neuen

Rathauses

begonnen, das die Aachener Burgerschaft auf den Fundamenten des karolingischen Pfalzpalastes errichtete. Ab dem Jahr 1349 ist die Nutzung des Gebaudes zu Verwaltungszwecken nachweisbar;

in den Jahren 1370 bis 1376 wurde die Marktseite mit Kaiserstandbildern dekoriert.

Im Jahr 1349 wurden das erste Mal die Aachener Heiligtumer gezeigt; damit begann die Tradition der

Heiligtumsfahrt

. Seitdem fand dieses Ereignis mit wenigen Ausnahmen alle sieben Jahre statt. Aachen galt bis zum Ende des 15. Jahrhunderts neben Jerusalem, Rom und

Santiago de Compostela

als einer der bedeutendsten

Wallfahrtsorte der Christenheit

.

Da die Anzahl der Pilger bei weitem die Kapazitaten der alten Pfalzkapelle sprengte, beschloss das Stiftskapitel 1355 unterstutzt vom Burgermeister Chorus den Anbau einer gotischen Chorhalle. Das ?Glashaus von Aachen“ mit den großten jemals errichteten gotischen Fenstern wurde im Jahr 1414, am 600. Todestag Karls des Großen, eingeweiht. Die gegen Ende des 15. Jahrhunderts verfasste deutschsprachige

Aachener Chronik

schildert die Umstande der Heiltumsfahrt als eine der altesten literarischen Quellen.

Ab 1450 erhielten die Gewerbetreibenden durch den

Aachener Gaffelbrief

Sitz und Stimmrecht in der Aachener Verwaltung. Dies wurde durch das Erstarken der Kaufleute und Zunfte notwendig, die gegen das Stadtregiment revoltierten, um endlich Mitbestimmung zu erlangen.

Aachens große Zeit als Kronungsstatte endete 1531 mit der Kronung

Ferdinands I

.

1556 trat

Karl V.

von seinen Herrscheramtern zuruck. Kurz darauf losten sich die

Niederlande

vom deutschen Reich (→

Spanische Niederlande

). Aachen verlor dadurch seine geografisch zentrale Position im Reich; fortan war

Frankfurt am Main

Kronungsort.

Aachener Rathaus mit Marktplatz und Karlsbrunnen

Aachener Rathaus mit Marktplatz und Karlsbrunnen

Im Reformationszeitalter erlebte die Stadt Aachen eine wechselvolle Geschichte, die in der Geschichtswissenschaft unter dem Namen ?Aachener Religionsunruhen“ bekannt ist. Zunachst schlossen sich nur wenige Aachener der

Reformation

an, doch seit den 1560er Jahren wurde die Anzahl der Protestanten immer großer. Das lag nicht nur am Zuzug niederlandischer Handwerker, die der Stadt zu einer wirtschaftlichen Blute verhalfen, sondern auch an der Konversion mehrerer Aachener Familien zum ?neuen Glauben“. 1581 erlangte die protestantische Partei die Ratsmehrheit und gestattete erstmals offiziell die schon seit vielen Jahren praktizierte Ausubung der Augsburger Religion, d. h. protestantische Gottesdienste und Versammlungen.

Dem (katholischen) Kaiser missfiel die konfessionelle Veranderung in ?seiner“ Reichsstadt, die zudem als Kronungsstadt der deutschen Konige eine besondere Nahe zur katholischen Kirche hatte. 1593 erklarte

Rudolf II.

Aachen in die Reichsacht, die jedoch erst funf Jahre spater vollstreckt worden ist. Daraufhin stand ein allein aus Katholiken bestehender Stadtrat einer mehrheitlich evangelischen Burgerschaft gegenuber, die von jedem Mitspracherecht ausgeschlossen war ? Konflikte waren unter dieser Voraussetzung vorbestimmt.

Nachdem der Rat einige evangelische Burger, die im Umland (

Stolberg

und

Weiden

) protestantische Gottesdienste besucht haben, festnehmen ließ und ihnen das Burgerrecht entziehen wollte, kam es am 5. Juli 1611 zum Sturm der Protestanten auf das Rathaus und Jesuitenkolleg. Dabei wurden die zwei Burgermeister sowie die

Jesuitenpatres

gefangen genommen. Der Kaiser forderte die Protestanten zum Gehorsam auf, verstarb jedoch wenige Monate spater ohne die Angelegenheit geregelt zu haben. Nach dem Tode des alten Kaisers traf der zustandige Reichsvikar eine Entscheidung zugunsten der Protestanten. Sie durften ihre Religion neben den Katholiken wieder offiziell ausuben und an Ratswahlen teilnehmen.

Der neue Kaiser

Matthias

war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden, weshalb im August 1614 eine kaiserliche Gesandtschaft die Verhaltnisse von 1598 wiederherstellen sollte. Unterstutzung erhielt diese Kommission von einer spanischen Armee aus den Niederlanden unter dem Kommando des Marquis

Ambrosius Spinola

. Angesichts der 16.000 Soldaten vor den Stadtmauern ? und ohne, dass ein Schuss abgegeben wurde ? gab sich der Stadtrat geschlagen. Zwei Jahre spater wurden harte Urteile gegen die Protestanten gefallt. Zwei Burger wurden zum Tode verurteilt, 77 Familien verbannt. Dadurch wurde das Wirtschaftsleben in Aachen erheblich geschwacht. Ein neues Erstarken des Protestantismus in Aachen schien so kaum mehr moglich. Tatsachlich sollte nunmehr die romisch-katholische Konfession bis zum Ende des Alten Reiches die allein vorherrschende bleiben. Die Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten sind bereits in einer ersten, im Jahr 1620 erschienen und von

Peter von Beeck

auf Latein verfassten Chronik der Stadt enthalten, die als Quelle auch weitere wichtige Ereignisse der Stadtgeschichte etwa seit Karl dem Großen zusammenfasst.

Da der

Dreißigjahrige Krieg

bis zum Eintritt

Schwedens

1630 unter

Gustav Adolf

sich uberwiegend auf den Nordosten sowie die Mitte des

Reichsgebiets

beschrankte und erst mit dem direkten Eingriffs

Frankreichs

1635 in das Kriegsgeschehen bis auf den außersten Westen erstreckte, blieb Aachen bis 1636 weitgehend von unmittelbaren Kriegsfolgen verschont. Allerdings war die Aachener Souveranitat weiter durch die 1614 eingesetzte spanische Garnison eingeschrankt, der es oblag, die weiter als gefahrdet geltende Stellung der katholischen Kirche in Aachen zu stutzen. Auch eine Gesandtschaft zur anlasslich der

Heiligtumsfahrt

in Aachen weilenden spanischen

Infantin

Clara Eugenia

1627 konnte nicht den Abzug der spanischen Truppen erreichen. Dieser erfolgte erst 1632 im Rahmen der sich durch Schwedens Offensive ausweitenden Kampfe. Weiter wurde Aachens Situation durch streifende hollandische Truppen seit Wiederaufflammen des

Achtzigjahrigen Kriegs

beeintrachtigt und durch erfolglos gebliebene Expansionsbestrebungen der entstehenden

Niederlande

im Aachener Raum. Unter diesen Bedingungen konnte sich die durch die Religionsunruhen geschwachte Wirtschaft nicht erholen ? ungeachtet dessen, dass es im Gebiet des

Aachener Reiches

keine Kampfhandlungen gab. Zudem kam es 1625 zu einer schweren Missernte und langer andauernden

Seuche

.

Wie in zahlreichen anderen Stadten verstarkte die allgemeine Krise die antijudische Stimmung in Teilen der Bevolkerung der Stadt und des ihr zugehorigen Umlandes. Daraufhin erreichte eine Aachener Abordnung beim Julicher Herzog

Wolfgang Wilhelm

, dem Inhaber des

Judenschutzes

, die Zustimmung zur Grundung eines

Mons Pietatis

und Ausweisung der Juden aus Aachen. Insgesamt war die Situation in Aachen aber bis 1632 gemeinhin noch leidlich positiv. Dies wird auch durch die in diesem Jahr erschienene bedeutendste Aachener

Stadtchronik

Aacher Chronick

von

Johannes Noppius

dokumentiert.

[8]

Als nach dem

Prager Frieden

1635 die Einheit der

Reichsstande

weitestgehend wiederhergestellt war, kam es zu Frankreichs unmittelbaren Kriegseingriff, um die drohende Starkung des Reiches zu verhindern. Dadurch ruckte Aachen fortan immer wieder in das Zentrum großer Truppenbewegungen. Im Januar 1636 kam es dann zu ersten Kriegshandlungen in Aachen, als der Stadtrat das Verlangen

kaiserlicher

Truppen nach Winterquartier ablehnte. Nach knapp dreiwochiger Belagerung gab die Stadt ihren Widerstand auf und musste fast vier Monate lang unentgeltlich fur den Unterhalt von 17 teils berittenen Kompanien aufkommen. Im Marz 1638 forderte eine 6000 Mann starke Armee unter

Piccolomini

und

de Grana

ebenfalls Quartier. Diesmal bat der Rat die

Kurfursten

von

Mainz

und

Koln

um Hilfe, wahrend die Burger eine 3000 Mann starke

Stadtwehr

aufstellten, verstarkt durch 1500 wehrverpflichtete Bauern des Aachener Reiches sowie die regularen Stadtsoldaten. Es folgten fast zwei Wochen heftiger Kampfe, gepragt durch zahlreiche Ausfalle der Belagerten und starkem Geschutzbeschuss der

Stadtbefestigung

durch die kaiserliche

Artillerie

. Nachdem ein Schreiben der Kurfursten von Koln und Mainz der Stadt die Einstellung des Widerstandes empfohlen hatte, entschied der Rat einen Teil der kaiserlichen Truppen aufzunehmen. Die Besatzung wahrte uber zwei Monate bis in den Fruhsommer 1638. Bereits zur Weihnachtszeit desselben Jahres standen erneut Truppen unter Fuhrung Piccolominis vor den Stadttoren, die diesmal widerstandslos

einquartiert

wurden und erst im Mai 1639 weiterzogen.

[9]

Der Feldherr verließ anschließend die westlichen Kriegsschauplatze, scheint jedoch seine Truppen zuvor in die kaiserliche Obhut entlassen zu haben. Nur unter Zahlung einer hohen

Kontribution

konnte die Stadt diesmal auf dem Verhandlungsweg eine Einquartierung verhindern. Doch noch im Sommer des laufenden Jahres stand bereits neues Ungemach vor den Toren der Stadt in Gestalt von

Wallensteins

Feldmarschall

Melchior von Hatzfeldt

. Auf sein Geheiß zog der

Graf von Nassau

gegen Aachen, konnte aber von stadtischen Truppen bereits beim

Reichsdorf

Haaren

entscheidend zuruckgeschlagen werden. Als der in Koln lagernde Hatzfeldt im Dezember 1640 fur einen Teil seiner betrachtlichen Truppen seinerseits Winterquartier einforderte, konnte die Stadt dies erst nach Fursprache durch General

Lamboy

und der Zusage umfassender Sach- und Geldleistungen abwenden. In dieser zunehmend prekaren Situation verband die Aachener Burgerschaft große Hoffnung mit dem im selben Jahr einberufenen

Reichstag

in Regensburg. Tatsachlich gelang es dem Burgermeister

von Schwartzenberg

als Vertreter der Reichsstadt Aachen, in Regensburg von Kaiser

Ferdinand

im Herbst 1641 einen

Freibrief

zu erwirken, der die Stadt von der Verpflichtung zur Einquartierung kaiserlicher Truppen entband. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt die wirtschaftliche Lage der Stadt bereits zerruttet und konnte die Zahlungsfahigkeit nur durch wiederholt eingezogene, neu geschaffene Steuern sowie Anleihen bei reichen Burgern aufrechterhalten werden.

Schon im Folgejahr 1642 wendete sich das ortliche Kriegsgeschehen gegen das kaiserliche Heer und

Weimaraner

Truppen verheerten das Aachener Umland. 1643 und 1644 machten der Stadt wiederholt hessische Einheiten unter

von Eberstein

schwer zu schaffen. In den letzten Kriegsjahren kam es dann zwar kaum noch zu Kampfen, aber marodierende Verbande beider Parteien plagten das weitgehend ungeschutzte Gebiet des

Aachener Reichs

jenseits der Stadtbefestigung. Bis in die 1650er Jahre hinein hatte die Stadt noch insbesondere unter lothringischen Truppen zu leiden, die im andauernden

Franzosisch-Spanischen Krieg

auf Seiten der Spanier kampften und sich hauptsachlich aus den westlichen Grenzgebieten des Reiches versorgten. Damit war die historische Blutezeit der alten Kaiserstadt endgultig Geschichte.

[10]

Matthaus Merian

: Aachen um 1647

Matthaus Merian

: Aachen um 1647

Aachen um 1690

Aachen um 1690

Am 2. Mai 1656 brach eine große Katastrophe uber die Stadt herein, als die Backerei des Peter Maw unterhalb der Jakobstraße Feuer fing, und sich innerhalb von 20 Stunden fast die gesamte Stadt entzundete. Der große Stadtbrand vernichtete nach amtlicher Zahlung 4664 der etwa 5300 Aachener Hauser, 17 Todesfalle waren zu verzeichnen. Das mittelalterliche Aachen mit seinen gotischen Bauten fiel den Flammen fast komplett zum Opfer.

In der Folgezeit baute der aus

Luttich

stammende Badearzt

Francois Blondel

Aachen zu einem der modernsten Badeorte Europas aus. In Aachen kursierte damals der Satz: ?Was das Feuer zerstort hat, baut das Wasser wieder auf.“ Die Erweiterung des Kurbetriebs durch Moglichkeiten zum Mußiggang und der Zerstreuung (Casino, Ballsale) machte die Stadt zum Modebad, und so beherbergte Aachen regelmaßig die europaische Prominenz. Dazu zahlten Herrscher wie Zar

Peter der Große

von

Russland

und der preußische Konig

Friedrich der Große

ebenso wie der Komponist

Georg Friedrich Handel

.

Im Jahr 1668 fuhrte ein Friedenskongress in Aachen zum Ende des

Devolutionskrieges

zwischen

Frankreich

und

Spanien

, heute ?

Erster Aachener Friede

“ genannt. 1748 beendete der ?

Zweite Aachener Friede

“ den

Osterreichischen Erbfolgekrieg

. Zur Feier des zweiten Aachener Friedens wurde Georg Friedrich Handel von Konig Georg II. (England) mit der Komposition seiner beruhmten Feuerwerksmusik beauftragt, die schließlich im Jahre 1749 im Londoner Green Park uraufgefuhrt wurde.

Zwischenzeitlich, also Anfang des 18. Jahrhunderts, begann in Aachen das

Barockzeitalter

des Baumeisters

Johann Josef Couven

, der die Architektur der Aachener Gegend so stark beeinflusste, dass man vom ?Couvenstil“ oder ?Aachen-Lutticher-Barock“ spricht. Aus dieser Zeit stammt auch der Ausbau des Aachener Rathauses zum barocken Stadtschloss. Ab etwa 1750 wurde Couven von seinem Sohn

Jakob

unterstutzt, der Stil anderte sich in Richtung

Rokoko

.

Bei der so genannten

Aachener Makelei

im Jahr 1786 kam es bei den Wahlen zu Stadtrat und Burgermeister zu Unruhen. Dabei standen sich zwei Gruppen gegenuber: Die ?Alte Partei“, die am alten, durch den Gaffelbrief geregelten Zunftsystem festhalten wollte, und die ?Neue Partei“, bestehend aus Vertretern der reichen Burgerschaft, deren Ziel es war, mehr Macht im Rathaus zu erlangen. Hierfur war der Neuen Partei jedes Mittel zur ?Makelei“ (Wahlbeeinflussung) recht, nach Bestechungen und falschen Versprechungen kam es schließlich zum ?Sturm auf das Rathaus“. Erst der Einmarsch der Franzosen beendete die Streitereien zwischen den beiden Parteien.

Die franzosischen Revolutionstruppen erreichten am 15. Dezember 1792 die Stadt und stellten auf dem Marktplatz einen

Freiheitsbaum

auf, um ihre Ideen von ?Freiheit, Gleichheit und Bruderlichkeit“ kundzutun. Doch bereits am 1. Marz 1793 wurden die Franzosen von den Osterreichern bei

Aldenhoven

geschlagen und die Stadt Aachen einen Tag spater befreit. Die Burgerschaft war hocherfreut, in Aachen fanden sich nur wenige Anhanger der Revolution. Doch bereits am 22. September 1794 bezwangen die franzosischen Truppen erneut die Osterreicher, und die Stadt Aachen wurde wieder besetzt. Fortan musste den franzosischen Soldaten Unterkunft geboten werden, Klostergebaude wurden als Magazine, Pferdestalle oder Krankenhauser genutzt. Auch musste die Aachener Burgerschaft Zwangsabgaben in Form von Nahrungsmitteln und Sachleistungen erbringen. Durch die Vertrage des

Friedens von Campo Formio

vom 17. Oktober 1797 fiel die Stadt Aachen dann endgultig an Frankreich.

Schon mit der zweiten Besetzung Aachens 1794 wurden die meisten Kloster in Aachen, z. B. die Reichsabtei in Kornelimunster, das

Augustinerkloster Aachen

in der Augustinergasse, das

Kapuzinerkloster Aachen

am Kapuzinergraben und das

Dominikanerkloster Aachen

in der Jakobstraße geschlossen. Mit einem napoleonischen Konsularbeschluss zur Aufhebung der Kloster vom 9. Juni 1802 wurden die Kloster im

Arrondissement d’Aix-la-Chapelle

enteignet und endgultig sakularisiert.

[11]

Am 30. Juni 1802 wurde mit einer Verordnung die Einfuhrung der franzosischen Verfassung in den rheinischen Departements und damit auch in Aachen zum 22. September 1802 beschlossen.

[11]

Damit wurden Aachens Burger rechtlich Franzosen.

Aachen wurde nun

Prafektur

und damit zum Verwaltungsmittelpunkt des

Departements Roer

mit vier

Arrondissements

und bekam 1802 nach Auflosung des Kolner Erzbistums einen eigenen Bischofssitz. Erster Bischof wurde

Marc-Antoine Berdolet

. Als Verwaltungsgebaude der Prafektur diente der

Londoner Hof

in der Aachener Kleinkolnstraße 18. Aachen wurde nacheinander Sitz folgender

Prafekten

[12]

:

Die Stadt Aachen im

Arrondissement d’Aix-la-Chapelle

wurde von einem

Munizipalrat

geleitet, welcher aus sieben Mitgliedern bestand, aufgeteilt in je einem Anwalt, Brauer und Arzt sowie vier Kaufleuten. Nach Einfuhrung des Prafektursystems setzte sich die Munizipalitat aus dem

Maire

, drei

Adjunkten

und 30 Munizipalraten zusammen. Der erste Maire wurde noch von der Prafektur ernannt, ab 1802 aber durch die Burger gewahlt. Die drei Maires wahrend der Besatzungszeit waren:

Zu dieser Zeit war Aachen auch ein beliebter Aufenthaltsort des erfolgreichen franzosischen Feldherrn und ab 1804 Kaisers

Napoleon Bonaparte

und erlebte durch dessen Forderungen einen ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung. Die Zunfte wurden aufgelost, Gewerbefreiheit gewahrt und 1804 die Aachener Gewerbekammer, die spatere

IHK Aachen

, in

Burtscheid

gegrundet.

Reste des Belvedere aus der Zeit Napoleons

Reste des Belvedere aus der Zeit Napoleons

Auch wurde Aachen weiter zum Kur- und Badeort ausgebaut, auch die erste Gattin Napoleons, Kaiserin

Josephine

, kam zu einer zweimonatigen Badekur. Nach dem von Napoleon personlich genehmigten Abriss der Stadtmauern wurden großzugige Promenaden mit Baumreihen angelegt. Prafekt Ladoucette beschreibt die Umbaumaßnahmen ausfuhrlich: ?Die Form dieser Stadt ist oval; ihre Hauptstraßen sind breit, recht regelmaßig; indem man ihre spitzen Kopfsteine auswechselt, bekommen sie jetzt ein kraftvolles Muster. Es gibt eine große Zahl schoner Hauser, und jeden Tag sieht man gotische Fassaden verschwinden.“

[13]

In diese Stadtverschonerung wurde auch der

Lousberg

einbezogen und auf dem vorher kahlen Berg eine Parkanlage mit vielen Baumen und dem Gartenrestaurant ?Belvedere“ angelegt. Fertiggestellt wurde die Anlage im Jahr 1815.

Im Juni 1811 ließ Napoleon seinen Sohn in Aachen taufen, Ende des Jahres besuchte er mit seiner zweiten Frau zum letzten Mal die Stadt Aachen. Im November 1811 wurden alle Thermalquellen von Aachen und Burtscheid auf Anweisung von Napoleon verstaatlicht. Im Januar 1814 zogen sich die Franzosen aus Aachen zuruck.

Aachen im 19. Jahrhundert

Aachen im 19. Jahrhundert

1815 wurde Aachen nach dem

Wiener Kongress

in das

Konigreich Preußen

eingegliedert und 1816 zunachst in der

Provinz Großherzogtum Niederrhein

Sitz einer preußischen Bezirksregierung und eines Landkreises. Die Stadt selbst bildete einen eigenen

Stadtkreis

und war keinem Landkreis untergeordnet (kreisfrei). Ab 1824 gehorte die Stadt mit dem gesamten Regierungsbezirk zur

Rheinprovinz

.

Im Jahr 1818 fand in Aachen der

Monarchenkongress

statt. Hier beschlossen die Vertreter der Bundnispartner England, Russland, Osterreich und Preußen, dass Frankreich die Kriegsentschadigungszahlungen einstellen darf und fast alle Auflagen von nun an entfallen. An den erfolgreichen Abschluss des Kongresses erinnert heute das

Kongressdenkmal

im Farwick-Park, dem nordlichen Teil des

Stadtgarten Aachens

.

Im Zuge des Kongresses gedachten am funften Jahrestag der

Volkerschlacht bei Leipzig

die drei Monarchen der Siegermachte, also Konig

Friedrich Wilhelm III.

von Preußen,

Kaiser

Franz I.

von

Osterreich

und Zar

Alexander I.

von

Russland

, bei einem Gottesdienst vor dem

Adalbertstor

dieses historischen Ereignisses.

Stadttheater

Stadttheater

Im November 1822 legte Konig Friedrich Wilhelm III. anlasslich seines 25. Thronjubilaums den Grundstein zu

Stadttheater

und

Elisenbrunnen

. Beide Bauten wurden nach Entwurfen des Stadtbaumeisters

Johann Peter Cremer

im

klassizistischen Stil

errichtet. Das Stadttheater wurde Mai 1825 und der Elisenbrunnen im Mai 1827 vollendet.

Im Jahr 1830 wurde ein

Aufruhr der Arbeiterschaft

von bewaffneten Burgern und Soldaten blutig niedergeschlagen. Die Einfuhrung der

Dampfmaschine

, vor allem in der Tuchindustrie, die fortschreitende Mechanisierung und die damit verbundene Arbeitslosigkeit sowie Frauen- und Kinderarbeit bei Niedrigstlohnen hatten zu den Unruhen gefuhrt.

Am 1. September 1841 wurde die

Eisenbahnstrecke Koln-Aachen

und zwei Jahre spater auch die Verbindung zum belgischen Eisenbahnnetz eingeweiht. Das 277 Meter lange

Burtscheider Viadukt

uber das Wurmtal zwischen Aachen und Burtscheid galt damals als ingenieurische Meisterleistung und ist heute die alteste noch genutzte Eisenbahnbrucke Deutschlands.

Die

Koniglich Rheinisch-Westfalische polytechnische Schule

, die heutige RWTH Aachen, startete am 10. Oktober 1870 ihren Lehrbetrieb mit 32 Dozenten und 223 Studenten. Das Hauptgebaude am Templergraben, das noch heute erhalten ist, wurde von Stadtbaumeister

Robert Ferdinand Cremer

im

Renaissancestil

errichtet.

Am 29. Juni 1883 brach in der chemischen Fabrik

J. P. J. Monheim

in der

Antoniusstraße

ein Feuer aus, das schnell auf umliegende Gebaude ubergriff und spater auch das Dach des Rathauses in Brand setzte. Die imposanten Turmbauten und das große Hauptdach wurden Opfer der Flammen, der Kronungssaal mit den Rethelfresken nahm jedoch keinen Schaden.

Nachdem schon 1841 die Wohnbebauung den außeren Stadtring uberschritten hatte, stieg die Einwohnerzahl Aachens um die Jahrhundertwende durch die Eingemeindungen von

Burtscheid

(1897) und

Forst

(1906) auf uber 150.000.

Aufgrund des sogenannten

Schlieffen-Plans

besaß die Stadt Aachen wahrend des Ersten Weltkriegs eine Schlusselstellung. Sowohl die erste als auch die zweite Armee wurde uber dem Aachener Raum zusammengezogen und an die Front geschickt. Zudem verlief in Aachen nordlich von

Luxemburg

die einzig nennenswerte Bahnverbindung nach

Belgien

; damit kam der Stadt auch fur den Nachschub und fur den Rucktransport von Verwundeten eine entscheidende Stellung zu, die wahrend des gesamten Krieges anhielt. Zahlreiche Feldlager, Lazarette, Gefangenenlager und andere Kriegseinrichtungen mussten in Aachen in wenigen Tagen neu eingerichtet werden. In großen Teilen wurden hierfur vorhandene Gebaude umfunktioniert. So wurden beispielsweise schon zu Beginn des Krieges die Burtscheider Kurpark-Terrassen zu einem großen Lazarettlager umgestaltet.

[14]

Vor allem Frauen und Kinder wurden fur die vielen neuen Aufgaben innerhalb der Stadt herangezogen. Diese arbeiteten u. a. auch in Kriegskuchen, Waffenfabriken, welche einen besonderen Stellenwert aufgrund ihrer Nahe zur Front innehatte. Zu ihrem Alltag gehorten neben Botengangen und Fabrikarbeit auch in Zusammenarbeit mit dem

Roten Kreuz

die Erstellung und Versendung sogenannter ?

Liebesgaben

“ fur die Soldaten an der Front.

[15]

Infolgedessen kam es nach Ausbruch des Krieges in Aachen, wie auch in anderen Stadten, zu einer euphorischen Begeisterung. Dieses Phanomen, welches auch als

Augusterlebnis

bekannt ist, erfasste vermutlich aber nicht alle Bevolkerungsschichten. In Aachen wurden vor allem mannliche Jugendliche von dieser Begeisterung erfasst. Viele dieser jungen Manner waren Studenten der

Technischen Hochschule in Aachen

. So zogen rund 300 Studenten der TH an die Front, von denen nur rund 100 lebend zuruckkamen. Trotz stark eingeschranktem Hochschulbetrieb wurde an der TH ? vor allem in Hinblick auf den Krieg ? weiter geforscht: So entwickelte z. B. Professor Wilhelm Borchers Infolge der Rohstoffknappheit ein Verfahren zur Isolation von Aluminium.

[16]

Verwustungen im Aachener Rathaus nach der Ersturmung durch die Separatisten am 21. Oktober 1923

Verwustungen im Aachener Rathaus nach der Ersturmung durch die Separatisten am 21. Oktober 1923

Wahrend die Franzosen bereits 1920 wieder abzogen, blieb die belgische Besatzung insgesamt elf Jahre bestehen. In dieser Zeit unterstand Aachen dem

Interalliierten Hohen Ausschuss fur die Rheinlande

.

In der Nachkriegszeit, die gezeichnet war von Hungersnoten und wirtschaftlichen Problemen, entstand in Aachen eine

Separatistenbewegung

, die am 21. Oktober 1923 wahrend

eines Putsches

das Aachener Rathaus besetzte. Es kam zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Separatisten und der Aachener Bevolkerung, die erst am 2. November von den belgischen Besatzern beendet wurden.

Aus Anlass der

Jahrtausendfeier des Rheinlandes

fand im Jahr 1925 in Aachen das erste internationale Reit-, Spring- und Fahrturnier statt. Seither wird dieses Turnier alljahrlich vom

Aachen-Laurensberger Rennverein

(ALRV) auf den Wiesen des Gutes Kuckesrath in der Soers veranstaltet. Seit 1952 offiziell

CHIO

(Concours Hippique International Officiel) genannt, hat es sich bis heute zum weltgroßten Turnier des Pferdesports entwickelt.

Im Jahr 1930 wurde das 1825 aufgeloste

Bistum Aachen

wieder eingerichtet und dem

Erzbistum Koln

als

Suffraganbistum

unterstellt.

Das folgende Jahrzehnt war gepragt von

Nationalsozialismus

und

Kriegsvorbereitungen

. Der Aufstieg der

NSDAP

in Aachen wurde vor allem durch eine Clique um die Bruder

Rudolf

und

Eduard Schmeer

vorangetrieben; er verlief aber schleppender als im ubrigen Reichsgebiet. Eine der Ursachen dafur war die kulturelle Dominanz des

Katholizismus

in Aachen und im ubrigen Rheinland, durch den die

Zentrumspartei

ihre starke Stellung behaupten konnte. Ein weiterer Grund war der ausschweifende Lebenswandel des Kreises um die Bruder Schmeer und deren unredlicher Umgang mit Parteigeldern und offentlichen Geldern ? beide Aspekte erschwerten zunachst die Akzeptanz der Nationalsozialisten in der Bevolkerung.

[17]

Ein fruher Forderer der NSDAP in Aachen war der Fabrikant

Max Mehler

, der in seiner Fabrik bewusst Nationalsozialisten einstellte, darunter den spateren Oberburgermeister

Quirin Jansen

und den spateren Reichsinspekteur

Rudolf Schmeer

.

[18]

Ein großer Teil der Belegschaft in Mehlers Fabrik hatte 1927 fuhrende Positionen in der damals noch relativ unbedeutenden Aachener NSDAP inne.

[19]

Im Jahr 1933 wurden in Aachen wahrend der

Machtergreifung

1933 die leitenden stadtischen und staatlichen Beamten durch NSDAP-Mitglieder ersetzt und die Stadtverordnetenversammlung aufgelost. 1937 fand die

Aachener Heiligtumsfahrt

statt, die mit ihren 800.000 teilnehmenden Pilgern als stummer Protest gegen das

NS-Regime

gelten kann.

Wahrend der

Novemberpogrome 1938

wurden auch in Aachen judische Geschafte und Wohnungen verwustet oder

geplundert

. Die

Alte Synagoge

wurde am Morgen des 10. November 1938 in Brand gesteckt.

552 Aachener judischer Herkunft wurden in den kommenden Jahren

deportiert

und in

Vernichtungslagern

ermordet.

Im Winter 1939/1940, nach Beginn des

Zweiten Weltkriegs

, waren 40.000 Soldaten in Aachen stationiert. Am 10. Mai 1940, dem ersten Tag des

Westfeldzugs

, fielen

Wehrmacht

-Truppen auf breiter Front

in die Niederlande, in Belgien und in Luxemburg ein

. Die

Ausschaltung des Forts Eben-Emael am 10. Mai 1940

erleichterte ihren Vormarsch.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 1941 flogen Bomber der

Royal Air Force

den ersten von funf großen Luftangriffen gegen Aachen.

[20]

Insgesamt wurden etwa 26.000 Wohnungen und uber 5.000 Gebaude zerstort. Im Zweiten Weltkrieg wurde Aachen stark beschadigt, 65 % des Wohnraums wurden zerstort.

[21]

-

Fluchtlinge verlassen Aachen, 23. Okt. 1944

-

Zug dt. Kriegsgefangener in Aachen, Okt. 1944

Durch Aachen fuhren zahlreiche

Reichsbahn-Zuge

, die zehntausende Menschen in ein KZ oder ein

Vernichtungslager

deportierten

(siehe auch

Holocaust#Benelux-Staaten

und

Holocaust#Frankreich

).

Aachen wurde am 11. und 12. September 1944 zwangsevakuiert; einige Zivilisten blieben trotzdem in Aachen.

[20]

Am 2. Oktober 1944 begann die

Schlacht um Aachen

. Oberst

Gerhard Wilck

kapitulierte am 21. Oktober 1944; Aachen war die erste eroberte deutsche

Großstadt

.

Die US-Militarregierung fur Deutschland (

OMGUS

) setzte

Franz Oppenhoff

als neuen Burgermeister ein. Oppenhoff wurde am 25. Marz 1945 von einem

Kommandounternehmen

auf direkten Befehl

Heinrich Himmlers

ermordet.

Die Region war zunachst von US-Truppen besetzt und dann Teil der

britischen Besatzungszone

. Ab dem 15. Mai 1945 marschierten

belgische Truppen als Hilfskrafte

im Auftrag der

britischen Besatzungsarmee in Deutschland

ein; sie waren auch in Aachen stationiert.

1946 erreichte Aachen wieder 100.000 Einwohner. Am 23. August 1946 wurde der Nordteil der bisherigen

Rheinprovinz

, zu dem auch Aachen gehorte, Teil des neugegrundeten Landes

Nordrhein-Westfalen

.

Beim Kaffeeschmuggel zwischen Belgien und Deutschland starben zwischen 1945 und 1953 40 Menschen an der so genannten

Aachener Kaffeefront

.

Die folgenden Jahre waren gepragt vom Wiederaufbau: Das Rathaus und der Dom wurden wieder hergerichtet, der Elisenbrunnen nach alten Planen komplett neu erbaut und das Stadttheater, von dem nur die Fassade erhalten geblieben war, bekam ein neues Gebaude.

Das Universitatsklinikum der RWTH Aachen

Das Universitatsklinikum der RWTH Aachen

Erstmals wurde 1950 der

Internationale Karlspreis

der Stadt Aachen fur besondere Verdienste um Einigung und Frieden in Europa verliehen. Im gleichen Jahr fand auch die erste Vergabe des

Ordens wider den tierischen Ernst

statt, der seither alljahrlich besonderen ?Humor im Amt“ auszeichnet.

Bei der Gebietsreform von 1972 wurde das Stadtgebiet Aachens durch die Eingemeindung von

Brand

,

Eilendorf

,

Haaren

,

Kornelimunster

,

Laurensberg

,

Richterich

und

Walheim

mehr als verdoppelt, die Einwohnerzahl stieg auf 237.108 und der Kreis Aachen erhielt seine heutige Ausdehnung. Der Regierungsbezirk Aachen wurde jedoch aufgelost und dem Regierungsbezirk Koln angegliedert.

Im gleichen Jahr begann der Bau des neuen

Aachener Klinikums

. Die Bauzeit betrug uber zehn Jahre, und das Gebaude wurde 1985 vom damaligen Ministerprasidenten

Johannes Rau

offiziell an die

RWTH Aachen

ubergeben.

Als

Henry Kissinger

1987 mit dem Karlspreis ausgezeichnet wurde, kam es zu Protesten. In deren Folge wurde der

Aachener Friedenspreis

aus der Taufe gehoben, der sich zu einem der namhaftesten Preise der Friedensbewegung entwickelte.

Im Jahr 1991 wurde die Kunstsammlung Ludwig in das frisch renovierte Gebaude der alten

Schirmfabrik Brauer

in der Julicher Straße verlegt und als

Ludwig Forum fur Internationale Kunst

wiedereroffnet.

Fast 50 Jahre nach der Zerstorung der alten Synagoge in der Reichspogromnacht wurde im Jahr 1995 die

Neue Synagoge

eingeweiht.

Im Jahr 2001 eroffnete mit den

Carolus Thermen Bad Aachen

eines der modernsten Thermalbader Europas, Ende 2004 wurde der 1,5 millionste Besucher gezahlt.

2006 wurden die

Weltreiterspiele

in Aachen ausgerichtet.

Am 25. Mai 2009 erhielt die Stadt den von der

Bundesregierung

verliehenen Titel ?

Ort der Vielfalt

“.

2019 fand ein internationaler Zentralstreik der Bewegung

Fridays for Future

in Aachen statt. Nach Angaben des Veranstalters nahmen 40.000 Menschen aus 17 Landern an der Demonstration am 21. Juni teil. Die Polizei zahlte 36.000 Teilnehmer bei

#AC2106 ? Climate Justice without Borders

.

- Petri a Beeck

:

AQUISGRANUM, Aquisgranum sive historica Narratio de regiae S. R. J. et coronationis regum Rom. sedis Aquensis civitatis origine ac processu

, Aachen 1620.

- Johannes Noppius

:

Aacher Chronick, das ist eine kurtze, historische Beschreibung aller gedenckwurdiger Antiquitaten und Geschichten, sampt zugefugten Privilegien und Statuten.

Koln 1632.

Allgemein

- Marianne Jungen:

Die Geschichte der Kaiserstadt Aachen von den Romern bis zur Neuzeit und vieles mehr.

1. Auflage. AC-Verlag Jungen, 1995.

- Thomas R. Kraus

(Hrsg.):

Aachen. Von den Anfangen bis zur Gegenwart.

Band 1:

Die naturlichen Grundlagen. Von der Vorgeschichte bis zu den Karolingern

. Mayersche Buchhandlung, Aachen 2011,

ISBN 978-3-87519-251-3

.

- Michael Romling

:

Aachen. Geschichte einer Stadt.

Soest 2007.

- Hans Siemons

:

Geschichte Aachens in Daten

. Teil 1: bis 1964, Teil 2: 1965-2000. Hrsg.:

Bernhard Poll

(=

Veroffentlichungen des

Stadtarchivs Aachen

.

Band

12

). Nachdruck der 2. Auflage. Verlag J. A. Mayer, Aachen 2003,

ISBN 3-87519-214-1

.

Romerzeit

Mittelalter

Fruhe Neuzeit

- Albert Huyskens

:

Aachener Leben. Im Zeitalter des Barock und Rokoko.

Fritz Klopp Verlag, Bonn 1929.

- Thomas Kirchner:

Katholiken, Lutheraner und Reformierte in Aachen 1555?1618

(=

Spatmittelalter, Humanismus, Reformation.

) Tubingen 2015.

- Hansgeorg Molitor:

Reformation und Gegenreformation in der Reichsstadt Aachen.

In:

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins.

98/99, 1992/93, S. 185?204.

- Max Wohlhage:

Aachen im Dreissigjahrigen Kriege.

Aachen 1911.

Neuzeit

- ↑

Wolfgang Schumacher:

Keltisches Glas und eine romische Villa im Elisengarten.

an-online.de, 23. Januar 2009, ehemals im

Original

(nicht mehr online verfugbar)

;

abgerufen am 20. November 2011

.

@1

@2

Vorlage:Toter Link/www.an-online.de

(

Seite nicht mehr abrufbar

.

Suche in Webarchiven

)

- ↑

Andreas Schaub erlautert die archaologischen Befunde am Hof

Archaologie am Hof.

(MP3; 1,5 MB) Stadt Aachen, archiviert vom

Original

(nicht mehr online verfugbar) am

29. September 2013

;

abgerufen am 3. Juli 2009

.

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.archaeologie-aachen.de

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.archaeologie-aachen.de

- ↑

3D-Rekonstruktion der Munstertherme

Munstertherme.

Stadt Aachen, archiviert vom

Original

(nicht mehr online verfugbar) am

20. Januar 2020

;

abgerufen am 17. September 2012

.

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.archaeologie-aachen.de

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.archaeologie-aachen.de

- ↑

Andreas Schaub erlautert das

archaologische Fenster

im Elisengarten

Archaologie im Elisengarten.

(MP3; 1,4 MB) Stadt Aachen, archiviert vom

Original

(nicht mehr online verfugbar) am

15. Februar 2015

;

abgerufen am 3. Juli 2009

.

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.archaeologie-aachen.de

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.archaeologie-aachen.de

- ↑

Diese Erwahnung findet sich in den

Annales regni Francorum

: ?DCCLXV.(765) […]

Et celebravit natalem Domini in Aquis villa et pascha similiter.

“

- ↑

Hartmut Geißler:

Wer war Karl IV.?

Darin:

2. Karls Politik in Italien, Konigswahlen und Kronungen, Frankreich und dem

[sic!]

Reich.

In: Historischer Verein Ingelheim e. V. (Hrsg.):

histvereiningelheim.de

.

- ↑

Oliver Auge:

Ruprecht (III.) von der Pfalz.

In:

Neue Deutsche Biographie.

Band 22. Berlin 2005, S. 283?285, hier S. 284.

- ↑

Max Wohlhage:

Aachen im Dreissigjahrigen Kriege.

Aachen 1911, S. 14ff.

- ↑

Max Wohlhage:

Aachen im Dreissigjahrigen Kriege.

Aachen 1911, S. 21ff.

- ↑

Max Wohlhage:

Aachen im Dreissigjahrigen Kriege.

Aachen 1911, S. 28ff.

- ↑

a

b

Paul Fabianek:

Folgen der Sakularisierung fur die Kloster im Rheinland ? Am Beispiel der Kloster Schwarzenbroich und Kornelimunster.

BoD, Norderstedt 2012,

ISBN 978-3-8482-1795-3

, S. 12 und S. 29 mit Anhang Konsularbeschluss

Arrete portant suppression des ordres monastiques et congregations regulieres dans les departemens de la Sarre, de la Roer, de Thin-et-Moselle et du Mont-Tonnerre

.

- ↑

Eintrage im Findbuch

(

Memento

des

Originals

vom 3. Marz 2016 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.archive.nrw.de

auf archive.nrw.de.

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.archive.nrw.de

auf archive.nrw.de.

- ↑

Jean Charles Francois Baron de Ladoucette:

Reise im Jahre 1813 und 1814 durch das Land zwischen Maas und Rhein

. Hrsg.: Birgit Gerlach. 1. Auflage. Antiquariat Am St. Vith, Monchengladbach 2009,

ISBN 978-3-00-028810-4

.

- ↑

Der Erste Weltkrieg in der Grenzregion.

25. Juli 2014,

abgerufen am 8. September 2022

.

- ↑

Toni Dorflinger:

Stolberger Ansichten uber Jahrzehnte: ?Liebesgaben an die Front“.

25. Juli 2022,

abgerufen am 8. September 2022

.

- ↑

Zigan, J.: “Der erste Weltkrieg als Katalysator fur die Akzeptanz der Ingenieurwissenschaften an der RWTH Aachen”, vgl. S. 20, 80.

https://www.archiv.rwth-aachen.de/web/Online%20Praesentation%201_WK/Magisterarbeit%20verbessert%20web.pdf

- ↑

Elmar Gasten:

Aachen in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft: 1933?1944

(=

Europaische Hochschulschriften.

Reihe 3, Band 541).

Lang

, Frankfurt am Main 1993 (zugl. Diss. Koln 1990),

ISBN 3-631-45697-2

, S. 33ff.

- ↑

NSDAP hatte es schwer in Aachen

(

Memento

des

Originals

vom 24. September 2015 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.genios.de

. In:

Aachener Nachrichten

vom 26. Januar 2013.

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.genios.de

. In:

Aachener Nachrichten

vom 26. Januar 2013.

- ↑

Vgl. E. Gasten:

Aachen in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft: 1933?1944

, Frankfurt am Main 1993 (zugl. Diss. Koln 1990,

Europaische Hochschulschriften

, Reihe 3, Bd. 541), S. 31.

- ↑

a

b

aachen.de

- ↑

siehe auch

aachen.de