Die Eingliederung

Bayerns

in das Frankenreich und die Errichtung der

Awarenmark

(

Marcha orientalis

, erstmals 996 erwahnt als ?

Ostarrichi

“) unter

Karl dem Großen

Die Eingliederung

Bayerns

in das Frankenreich und die Errichtung der

Awarenmark

(

Marcha orientalis

, erstmals 996 erwahnt als ?

Ostarrichi

“) unter

Karl dem Großen

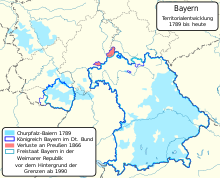

Territoriale Entwicklung Bayerns seit 1789

Territoriale Entwicklung Bayerns seit 1789

Die

Geschichte Bayerns

umfasst die Entwicklungen auf dem Gebiet des deutschen Bundeslandes

Freistaat Bayern

und historischer bayrischer Reiche von der Urgeschichte bis zur Gegenwart. Rechnet man die Zeit vom ersten bairischen Stammesherzog bis zum heutigen Freistaat Bayern, ist Bayern eines der altesten noch bestehenden politischen Gebilde in Europa.

Zur Zeit des romischen Kaisers

Augustus

wurde das

keltisch

besiedelte Gebiet Altbayerns sudlich der

Donau

Teil der Provinz

Raetia

des

Romischen Reiches

. Nach dem Zusammenbruch der romischen Herrschaft bildete sich aus den aus dem Norden eingedrungenen

Germanen

und vereinzelt bereits ansassigen

romanisierten

Kelten (

Boier

) uber Jahrhunderte hinweg der Stamm der Baiern (

siehe

Bajuwaren

). Die

walsche

Bevolkerung assimilierte sich in einem Jahrhunderte wahrenden Prozess; Orts-, Flur- und Gewassernamen wie

Walchensee

kunden noch heute von der vormals keltoromanischen Besiedelung.

Seit dem Jahr 555 ist die Existenz eines bairischen

Stammesherzogtums

belegt, das unter den

Merowingern

Teil des

frankischen

Herrschaftsbereichs wurde. Eine der ersten bayrischen Herrscherdynastien waren die

Agilolfinger

. Mit dem Verfall des merowingischen Konigtums konnten die bairischen Herzoge im 7. Jahrhundert autonom herrschen, doch zu Anfang des 8. Jahrhunderts setzten die

Karolinger

die frankischen Anspruche wieder durch. Der Sieg

Karls des Großen

uber Baiernherzog

Tassilo III.

im Jahr 788 markierte das Ende des ?alteren Stammesherzogtums“. Die Karolinger regierten als Konige oder Unterkonige Bayerns. Sie siegelten Urkunden aus dieser Zeit als

Konige von Bayern

oder setzten zur Herrschaftsausubung bisweilen Statthalter (Prafekten) ein.

Der Niedergang der

Karolinger

ermoglichte ein Wiederaufleben der Eigenstandigkeit der bairischen Herzoge im ?jungeren Stammesherzogtum“. Der Streit mit den

Ottonen

fuhrte zu erneuter Abhangigkeit vom

deutschen Konigtum

: 976 wurde Herzog

Heinrich ?der Zanker“

von seinem Vetter, dem

romisch-deutschen Konig

und

Kaiser

Otto II.

, nach einem gescheiterten Aufstand abgesetzt; Baiern verlor ? unter anderem durch die Errichtung des

Amtsherzogtums

Karnten

mit seinen italienischen Marken ? fast die Halfte seines Territoriums.

Ab 1070 kam es unter den

Welfen

zu einem kurzzeitigen Wiedererstarken der Macht der bairischen Herzoge, bis der Streit zwischen dem Welfen-Herzog

Heinrich dem Lowen

und dem deutschen Konig

Friedrich Barbarossa

aus dem

Geschlecht

der

Staufer

1180 mit dem Sturz Heinrichs endete: Weite Teile der ehemaligen

Marcha orientalis

bzw.

Ostarrichis

? zu einem erheblichen Teil das Gebiet des heutigen

Osterreichs

? wurde von Bayern abgetrennt, das

Herzogtum Steiermark

wurde errichtet, das restliche Baiern erhielt der bisherige Pfalzgraf

Otto I.

aus dem Geschlecht der

Wittelsbacher

als neuer Herzog verliehen. Damit endete auch die Geschichte des ?jungeren Stammesherzogtums“.

Von 1180 bis 1918 wurde Bayern als Territorialherzogtum von den Wittelsbachern regiert. In dieser Zeit erlebte Bayern eine Periode zahlreicher Teilungen in Einzelherzogtumer, die erst durch das

Primogeniturgesetz

von 1506 ein Ende fanden. In der

Gegenreformation

nahm Bayern eine fuhrende Stellung ein und ging aus dem

Dreißigjahrigen Krieg

mit Gebietsgewinnen und 1623 mit dem Aufstieg zum

Kurfurstentum

hervor. Wahrend des

Spanischen

und des

Osterreichischen Erbfolgekrieges

wurde das absolutistisch regierte Bayern jeweils von Osterreich vorubergehend besetzt.

Zur Zeit

Napoleons

stand Bayern anfangs auf der Seite

Frankreichs

und konnte durch

Sakularisation

und

Mediatisierung

große Gebietsgewinne erreichen. 1806 erfolgte die Erhebung zum

Konigreich

. Durch den rechtzeitigen Wechsel auf die Seite der Gegner Napoleons konnte Bayern auf dem

Wiener Kongress

1814 als Siegermacht einen großen Teil der Gebietsgewinne behalten.

Konig

Ludwig I.

baute

Munchen

zur Kunst- und Universitatsstadt aus. Aufgrund seiner Anordnung vom 20. Oktober 1825 wurde die Schreibweise des Landesnamens mit ?y“ verbindlich, auch als Ausdruck der gluhenden

Verehrung des Konigs fur alles Griechische

.

[1]

Im Zuge der

Marzunruhen

musste er 1848 wegen einer Affare mit der Tanzerin

Lola Montez

abdanken.

Ludwig II.

ging wegen des Baues von

Schloss Neuschwanstein

und anderer Schlosser als Marchenkonig in die Geschichte ein. An der Seite Osterreichs erlitt Bayern 1866 im

Preußisch-Osterreichischen Krieg

eine Niederlage gegen

Preußen

. 1871 wurde Bayern Teil des neu gegrundeten

Deutschen Kaiserreiches

, erhielt aber so genannte

Reservatrechte

(eigenes Post-,

Eisenbahn-

und

Heereswesen

).

1918 brach die Wittelsbachermonarchie in der

Novemberrevolution

zusammen. In der Nacht vom 7. auf den 8. November 1918 wurde der ?

Freistaat

Bayern“ ausgerufen;

[2]

[3]

revolutionare

sozialistische

Gruppen gewannen fur kurze Zeit Einfluss und es kam zu zwei Revolutionsphasen. Im Fruhjahr 1919 bestand kurzzeitig die

Munchner Raterepublik

. Nach deren Niederschlagung wurde Bayern zu einem Hort rechtsgerichteter, antidemokratischer Krafte, denen es als ?

Ordnungszelle

“ der

Weimarer Republik

galt. So kam es 1923 in Munchen zu einem

Putschversuch Hitlers und der NSDAP

.

Zwischen 1933 und 1945 verlor Bayern als Verwaltungseinheit im

NS-Staat

zwar weitgehend seine Bedeutung, ubernahm aber eine gewisse Vorreiterrolle bei

nationalsozialistischen

Maßnahmen (vgl.: Munchen ?Hauptstadt der Bewegung“, Nurnberg ?Stadt der Reichsparteitage“;

KZ Dachau

). Im

Zweiten Weltkrieg

erlitten bayerische Stadte wie

Wurzburg

,

Munchen

oder

Nurnberg

starke Zerstorungen.

Nach der Besetzung durch die

US-Armee

stellte General Eisenhower mit der Proklamation Nummer 2 vom 28. September 1945 Bayern unter der

US-Militarregierung

offiziell als Staat wieder her.

Der Freistaat Bayern wurde 1949 ein

Land

der neu gegrundeten

Bundesrepublik Deutschland

. Es begann ein

wirtschaftlicher Aufschwung

und eine Entwicklung des noch weitgehend von der

Landwirtschaft

gepragten Bayern zum

Industriestaat

bis hin zur modernen

Dienstleistungsgesellschaft

am Beginn des 21. Jahrhunderts.

Die

Urgeschichte Bayerns

umfasst den Zeitraum der schriftlosen Quellen auf dem Gebiet des heutigen Freistaates, das heißt von fruhesten Nachweisen der Anwesenheit des Menschen wahrend des

Mittelpleistozans

bis in die spate

Latenezeit

(1. Jahrhundert v. Chr.).

Dem schließt sich die

Fruhgeschichte

an. Es gibt hier zwar vereinzelte Schriftquellen, diese spielen jedoch gegenuber dem Erkenntnisgewinn aus

archaologischen

Quellen noch eine untergeordnete Rolle.

Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. grundeten die

keltischen

Stamme im Alpenvorland erste befestigte, stadtahnliche Siedlungen. In dem

Oppidum von Manching

lebten damals bereits etwa 5.000 bis 10.000 Kelten innerhalb einer Stadtbefestigung.

Fentbach

bildete den Hauptort der Cattenaten. Ostlich des Inns lebten die

Noriker

, westlich davon die

Vindeliker

und in

Bohmen

die

Boier

. Um 60 v. Chr. drangen die

Sueben

und andere

Germanen

in das Gebiet zwischen Main und Alpen ein und zerstorten und plunderten alle Siedlungen der Kelten. Der Großteil der Uberlebenden wanderte ab. Nachdem die Invasoren wieder nach Westen abgezogen waren, lebten nur noch kleine Dorfgemeinschaften in der Region. 15 v. Chr. hatten es daher

Drusus

und

Tiberius

leicht, mit den

Augusteischen Alpenfeldzuge

den Stamm der Vindeliker zu besiegen und das Gebiet zwischen Inn, Donau und Bodensee als

Raetia

und ostlich des Inns als

Noricum

dem

Romischen Reich

unter Kaiser

Augustus

anzugliedern. Auf 160 Kilometer durchzog den heutigen Freistaat der

Obergermanisch-Raetische Limes

. 233 n. Chr. fielen die

Alamannen

in Raetia ein.

Augsburg

und

Regensburg

wurden gegrundet. Mit der

Volkerwanderungszeit

endete Mitte des 5. Jahrhunderts die romische Herrschaft uber Suddeutschland.

[4]

Karte der Provinzen

Raetia

(gelb umrandet) und

Noricum

(rot) im Romischen Reich und

Germania magna

(Droysens Historischer Handatlas, 1886)

Karte der Provinzen

Raetia

(gelb umrandet) und

Noricum

(rot) im Romischen Reich und

Germania magna

(Droysens Historischer Handatlas, 1886)

In Folge entstand das Volk der

Bajuwaren

. Man geht davon aus, dass der Volksstamm im Gebiet zwischen Donau und Alpen, also ihrem spateren Siedlungsgebiet selbst, durch vermischen verschiedener Volksgruppen entstand. Zum einen lebten hier Vindeliker und Boier, Reste der keltischen Ur-Bevolkerung und die Nachkommen romischer Siedler. Dazu kamen alemannische,

frankische

,

thuringische

,

ostgotische

und

langobardische

Einwanderer und zuruckgebliebene germanische

Soldnern

der

romischen Grenztruppen

.

[5]

Durch Siege gegen die Alamannen (um 507) und Thuringer (529?534) eroberten die Franken den Norden Bayerns, die heutige

Region Franken

.

Das bairische Stammesherzogtum um 788

Das bairische Stammesherzogtum um 788

Das bayerische Voralpenland hieß bei den Romern noch

Ratien

. Nach der Eroberung Italiens durch den Konig der

Ostgoten

Theoderich

fiel auch diese Provinz, der Raum zwischen Donau, Iller, Alpen und Inn, die zur

Diozese

Italia gehort, an die Goten. In den Jahren 507 und 511 setzte Theoderich einen Herzog (dux) fur Ratien ein. Schon ein Jahr zuvor, 506, wurden die Provinzen nordlich der Alpen darauf verpflichtet, fliehende

Alamannen

in ihrem Gebiet aufzunehmen. Gleichzeitig wurden die Franken davor gewarnt, jene zu verfolgen. Archaologisch wurden in

Unterhaching

und

Straubing

Zeugnisse einer furstlichen Oberschicht fur das erste Drittel des 6. Jahrhunderts nachgewiesen.

Im Jahr 536 trat Konig

Witichis

den Voralpenraum an die Franken ab, um sie als Bundnispartner zu gewinnen.

[6]

Der frankische Konig

Theudebald

setzte im Jahr 548

Garibald I.

aus dem ursprunglich frankischen Geschlecht der

Agilolfinger

als Herzog von Baiern ein. Das

bairische Stammesherzogtum

lasst sich namentlich ins Jahr 551/555 zuruckverfolgen. In der Gotengeschichte des Jordanes heißt es: ?Jenes Gebiet der Schwaben hat im Osten die Baiern, im Westen die Franken …“ 555 heiratete Garibald I. die

langobardische

Konigstochter

Walderada

. Auch die folgenden Herrscher des ?Alteren Stammesherzogtums“ gehorten zu den Agilolfingern. Das Herrschaftsgebiet wurde in diesem Zeitraum nach Osten bis zur

Enns

und nach Suden bis ins heutige

Sudtirol

erweitert.

Veranderungen gab es im Osten auch durch den Abzug der

Langobarden

aus

Pannonien

nach Nord

italien

und das Nachrucken der

Awaren

und spater der

Slawen

auf das Gebiet des heutigen

Bohmens

. Im 8. Jahrhundert kam durch Unterwerfung des slawischen

Karantanien

das heutige

Karnten

unter bairische Herrschaft. Sitz der lange weitgehend unabhangig regierenden Herzoge war

Regensburg

. Mit dem

Lex Baiuvariorum

entstand um 741/743 das erste kodifizierte bairische Stammesrecht.

St. Korbinian

legte die Grundlagen fur das spatere Bistum

Freising

,

St. Kilian

wurde zum Missionar des frankischen Gebiets im Norden.

Bonifatius

grundete 742 das Bistum

Wurzburg

, das im 7. Jahrhundert zum thuringisch-frankischen Herzogtum der

Hedenen

gehorte. Im Gebiet westlich des Lechs wurde

Augsburg

zum Bischofssitz. In

Passau

fand Bonifatius bereits den Bischof

Vivilo

vor. Der Heilige

Rupert von Salzburg

begrundete 696 das spatere

Erzbistum Salzburg

. Laut spateren Quellen hatte er den Herzog und seinen Hofstaat in der Hauptstadt Regensburg getauft. Rupert wurde dadurch zum ?Apostel der Baiern“ hochstilisiert. Die zeitnahen Quellen sprechen nur von einer Ordnung des vor Rupert, Korbinian und

Emmeram

recht verwilderten bairischen Christentums. 798 schuf Papst Leo III. die bairische Kirchenprovinz, zu der die Bistumer Salzburg als Metropolitansitz, Regensburg, Passau, Freising und Saben (spater Brixen) gehorten. Eine christlich synodale Tatigkeit seit den Bistumsgrundungen im Jahr 739 ging mit bajuwarischen Landessynoden unter Herzog

Tassilo III.

in

Aschheim

(756),

Dingolfing

um 770 und

Neuching

(772) einher. Bischof

Arn von Salzburg

lud zu einem Konzil ein, welches im Jahr 799 in Reisbach gehalten wurde. Dies war die erste zeitlich und ortlich uberlieferte bairische Metropoliten-Bischofssynode, zu der sich Bischofe, Abte, Priester, Erzpriester und Diakone aus ganz Baiern im heutigen

Niederbayern

versammelten.

Tassilokelch (Reproduktion)

Tassilokelch (Reproduktion)

Unter den

Karolingern

kam es zu einem Erstarken des

Frankenreichs

, wodurch die weitgehende Eigenstandigkeit der Stammesherzogtumer unter den

Merowingern

beendet wurde. 716 endete als erstes das Herzogtum der Hedenen. Das Gebiet kam unter karolingische Herrschaft, wobei die Kirche mit dem Bistum Wurzburg eine dominierende Stellung erhielt. Nach Niederschlagung eines letzten Aufstands bei

Cannstatt

746 wurde auch das alemannische Gebiet endgultig in das Frankenreich eingegliedert. Bereits 736 war eine zweite alemannische Fluchtlingswelle nach Baiern gekommen. Durch eine Militarintervention wahrend eines Machtstreits innerhalb der Herzogsfamilie 725 setzte

Karl Martell

den Herzog

Hugbert

in Baiern ein, 743 uberfielen die Franken, unter der Fuhrung von Karl Martells Sohnen, Herzog

Odilo

und zwangen ihn, die Oberhoheit des frankischen Reichs anzuerkennen.

788 wurde das bairische Stammesherzogtum als letztes zerschlagen. Der bairische Herzog Tassilo III. versuchte vergeblich die Eigenstandigkeit durch ein Bundnis mit den Langobarden zu retten. Die Eroberung des Langobardenreiches durch

Karl den Großen

zog auch den Sturz Tassilos III. und das Ende des alteren bairischen Stammesherzogtums nach sich. Das kostbarste Vermachtnis von Herzog Tassilo III. ist der sogenannte

Tassilokelch

. Die Inschrift lautet:

Tassilo dux fortis ? Liutpirc virga regalis

, auf Deutsch: machtiger Herzog Tassilo ? konigliche Jungfrau Liutberga. Der in Salzburg gearbeitete Tassilokelch ist mit seinen Ornamenten ein bairisches, kein karolingisches Werk.

[7]

Als seinen Vertreter in Baiern setzte Karl seinen Schwager

Gerold

ein, der ein Verwandter Tassilos war. Er erhielt nicht mehr den Titel eines Herzogs, sondern wurde als Prafekt bezeichnet.

[8]

Als Gerold 799 starb, folgte ihm bis 818

Audulf

als Prafekt.

Die Teilung des

Frankischen Reiches

im Jahre 843 mit Baiern im

Ostfrankenreich

Die Teilung des

Frankischen Reiches

im Jahre 843 mit Baiern im

Ostfrankenreich

Im Jahr 817 ubergab Karls Sohn und Nachfolger Konig

Ludwig der Fromme

seinem Sohn

Ludwig II. dem Deutschen

(der Beiname ?der Deutsche“ entstammt der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts) das bairische Stammesherzogtum Tassilos III. sowie das

bairische Ostland

mit halbautonomen slawischen Volkerschaften sowie die

Awarenmark

.

[9]

In der ersten Reichsteilung seines Vaters, der sogenannten

Ordinatio imperii

von 817, erhielt er

Baiern

und die nach Osten hin angrenzenden Lander als Konigtum. Unter dem ostfrankischen Konig

Ludwig II.

, der ab 825 als

Konig der Baiern

urkundete, ruckte Baiern in den Mittelpunkt der Macht. Danach regierten die Nachfahren Ludwigs. Unter seinem Enkel Kaiser

Arnolf von Karnten

wurden Baiern und seine Mark Karnten zu Basen der Macht mit

Regensburg

als Hauptstadt und Regierungssitz.

Das Herzogtum Baiern 952?976

Das Herzogtum Baiern 952?976

Gegen Ende der Herrschaftsperiode der ostfrankischen Karolinger 911 kam es erneut zu einem Erstarken der Eigenstandigkeit der einzelnen Gebiete. Unterstutzt wurde dies durch die Bedrohung von außen durch die

Ungarneinfalle

. Markgraf

Luitpold von Baiern

fiel 907 in der

Schlacht von Pressburg

in einer Niederlage gegen die Ungarn, jedoch wird das Datum durch den Antritt seines Sohns

Arnulf I.

als Herzog von Baiern gleichzeitig als Beginn des jungeren bairischen Stammesherzogtums gesehen. Die Pannonische Mark ging allerdings endgultig an die Ungarn verloren.

Durch die Vermittlung seines Bruders Kaiser

Otto I.

heiratete der Ottone

Heinrich

Arnulfs Tochter

Judith von Bayern

aus der Herzogsdynastie der

Luitpoldinger

und wurde 948 mit dem Herzogtum Bayern

belehnt

. 955 folgte ihm sein Sohn

Heinrich der Zanker

. Nach dem Sieg in der

Schlacht auf dem Lechfeld

im Jahr 955 erfolgte eine zweite Welle bairischer

Ostsiedlung

mit Gewinn von Gebieten im heutigen

Niederosterreich

, in

Istrien

und in der

Krain

. Obwohl von einer ottonischen Nebenlinie regiert, gab es mit dem sachsischen Konigsgeschlecht der

Ottonen

im 10. Jahrhundert Konflikte, die 976 mit dem Verlust von

Karnten

und eines Großteils der neu gewonnenen Gebiete endeten, die als Teil eines neu geschaffenen

Herzogtums Karnten

von Baiern abgetrennt wurden. Zusatzlich regierte das Geschlecht der

Babenberger

in der

Marcha orientalis

(

Ostarrichi

) zunehmend unabhangiger. Sie wurde zur Keimzelle des spateren

Osterreichs

.

Das Stammesherzogtum Baiern innerhalb des

Deutschen Reiches

um das Jahr 1000

Das Stammesherzogtum Baiern innerhalb des

Deutschen Reiches

um das Jahr 1000

Kronungsbild Heinrichs II. aus dem

Regensburger Sakramentar

Kronungsbild Heinrichs II. aus dem

Regensburger Sakramentar

Nachdem der ottonische bairische Herzog im Jahr 1002 als

Heinrich II.

romisch-deutscher Konig geworden war und bis 1017 zeitweise das Herzogtum in Personalunion regiert hatte, folgte eine Periode, in der die bairischen Herzoge von außen eingesetzt wurden und stark vom deutschen Konigtum abhangig waren, die auch unter den

Saliern

fortdauerte. Zeitweise war als Herzog gar der Kaisersohn eingesetzt. In dieser Zeit erfolgte der Aufstieg von Adelsgeschlechtern wie der

Grafen von Bogen

und der

Grafen von Andechs

, der

Diepoldinger

,

Grafen von Sulzbach

und der

Wittelsbacher

.

Im Jahre 1061 wurde

Otto von Northeim

von Kaiserin

Agnes

zum Herzog von Bayern ernannt, stand im Jahr darauf aber in Opposition zu ihr als einer der fuhrenden Kopfe des ?

Staatsstreichs von Kaiserswerth

“.

Erst mit der Einsetzung der

Welfen

ab 1070 als Herzoge durch

Heinrich IV.

kam es zu einem erneuten Erstarken der bairischen Herzoge. Diese Epoche ist durch den

Investiturstreit

zwischen

Kaiser

und

Papst

gepragt. Dabei konnte der Welfenherrscher durch Parteinahme fur den Papst seine Position festigen.

Ein Konflikt von Herzog

Heinrich dem Stolzen

mit dem schwabischen Herrschergeschlecht der

Staufer

bei der Konigswahl fuhrte nach Wahl des Staufers

Konrad III.

zum Konig allerdings dazu, dass Baiern im Jahr 1139 an die Babenberger gegeben wurde. Das schwabische Gebiet wurde mit der Herrschaft der Staufer großteils Konigsland. Zunehmend entwickelte sich auch Franken zum Zentrum staufischer Macht. In Franken ging die beherrschende Stellung des Bischofs von Wurzburg durch die Grundung des

Bistums Bamberg

im Jahr 1007 und neue weltliche Herrschaften verloren.

Der Staufer

Friedrich I. Barbarossa

entzog auf dem Hoftag zu Goslar im Sommer 1154 durch Furstenspruch dem Babenberger Heinrich ?Jasomirgott“ das Herzogtum Baiern

[10]

und verlieh das um die

Marcha orientalis

verkleinerte Baiern dem Welfen

Heinrich der Lowe

. Unter den Wittelsbachern entstand etwa gleichzeitig das von Bayern losgeloste

Herzogtum Meranien

. 1156 wurde auch die Mark Osterreich vom Herzogtum Baiern abgetrennt, unter den Babenbergern selbst zum

Herzogtum

erhoben, somit

reichsunmittelbar

und mit dem

Privilegium minus

ausgestattet.

Heinrich der Lowe grundete zahlreiche Stadte, unter anderem 1158

Munchen

. Durch seine starke Stellung als Herrscher uber die beiden Herzogtumer

Sachsen

und Baiern geriet er jedoch in Konflikt mit Friedrich I. Barbarossa. Mit der Verbannung Heinrichs des Lowen und der Abtrennung der

Steiermark

als eigenes Herzogtum endete 1180 das ?jungere bairische Stammesherzogtum“.

Kaiser Friedrich Barbarossa belehnt 1180 Pfalzgraf Otto von Wittelsbach mit dem Herzogtum Bayern. Der Teppich von etwa 1610 befindet sich in der Munchner Residenz.

Kaiser Friedrich Barbarossa belehnt 1180 Pfalzgraf Otto von Wittelsbach mit dem Herzogtum Bayern. Der Teppich von etwa 1610 befindet sich in der Munchner Residenz.

Von 1180 bis 1918 stellten die

Wittelsbacher

die Herrscher Bayerns, zunachst als Herzoge, spater als Kurfursten und Konige. Als 1180

Pfalzgraf

Otto VI. von Wittelsbach als

Otto I.

Herzog von Bayern wurde, war der Eigenbesitz der Wittelsbacher eher gering. Ein Versuch, die 1180 von Bayern losgeloste

Steiermark

wieder zu erwerben, scheiterte spater endgultig durch die Erfolglosigkeit des aus Bayern unterstutzten Aufstandes des steirischen Adels im

Landsberger Bund

gegen Herzog

Albrecht I.

In der Folgezeit wurde der Besitz der Wittelsbacher aber durch Kauf, Heirat, Erbschaft erheblich erweitert. 1214 wurde dazu Ottos Sohn

Ludwig I.

von Wittelsbach mit der

Pfalzgrafschaft bei Rhein

belehnt

. Neu erworbenes Land wurde nicht mehr als

Lehen

vergeben, sondern durch eigene Dienstleute verwaltet. Auch starben in dieser Zeit machtige Grafengeschlechter, wie die der Grafen von Andechs und von Bogen aus. Als 1248 mit

Otto von Meranien

die Grafen von Andechs ausstarben, kam der ehemalige sudwestliche Landesteil nicht an Bayern zuruck, sondern fiel an die

Grafen von Tirol

. Der herzogliche Vorort hatte sich in dieser Zeit mehrfach verschoben, zunachst unter den ersten beiden Wittelsbachern von Regensburg nach

Kelheim

und dann bis 1255 nach

Landshut

.

Da es bei den Wittelsbachern wie bei vielen Herrscherhausern dieser Zeit keine Bevorzugung des Erstgeborenen bei der Erbfolge gab, kam es 1255 zur

Aufteilung

in

Oberbayern

mit der Pfalz und dem

Nordgau

(mit Sitz in Munchen und

Heidelberg

) und

Niederbayern

(mit den Sitzen in

Landshut

und

Burghausen

). Darauf geht noch heute die Unterscheidung von

Ober-

und

Niederbayern

(vergleiche

Regierungsbezirke

) zuruck.

Herzog

Ludwig der Strenge

von Oberbayern profitierte 1268 vom Tode seines Neffen

Konradin

, erstmals fielen dadurch Gebiete des Herzogtums Schwaben an die Wittelsbacher. Mit der Anerkennung der Grenzen des

Landes Salzburg

im Raum des heutigen

Rupertiwinkels

durch Ludwigs Bruder Herzog

Heinrich XIII.

begann der letzte Abschnitt der Ablosung des Erzbistums Salzburg von Bayern: 1275 wurde Salzburgs westliche Grenze zum Chiemgau durch den niederbayerischen Herzog

bestatigt

. Als der Salzburger Erzbischof dann 1328 eine eigene Landesordnung erlassen hatte, war Salzburg zu einem weitgehend unabhangigen Staat innerhalb des Heiligen Romischen Reiches geworden.

Kaiser Ludwig IV., Lorenzkirche,

Alter Hof

, fotografiert 1909

Kaiser Ludwig IV., Lorenzkirche,

Alter Hof

, fotografiert 1909

Durch die

Schnaitbacher Urkunde

und die

Ottonische Handfeste

gewahrten wegen finanzieller Schwierigkeiten die Wittelsbacher zu Beginn des 14. Jahrhunderts den

Landstanden

ihre Rechte.

1340 starben die niederbayerischen Herzoge aus und wurden vom oberbayerischen Herzog beerbt.

Vor mehreren erneuten Landesteilungen ab 1349 erlangte Bayern mit dem oberbayerischen Herzog

Ludwig IV. dem Bayern

einen neuen Hohepunkt der Macht, als dieser 1314 Deutscher Konig wurde und als erster Wittelsbacher 1328 die Kaiserwurde erhielt. Die von ihm neu hinzugewonnenen Gebiete

Brandenburg

(1323),

Tirol

(1342), die niederlandischen Provinzen

Holland

,

Zeeland

und

Friesland

sowie das

Hennegau

(1345) gingen jedoch unter seinen Nachfolgern wieder verloren. Tirol fiel bereits 1369 mit dem

Vertrag von Scharding

an die Habsburger, in Brandenburg folgten 1373 die Luxemburger, und die niederlandischen Grafschaften fielen 1436 an Burgund. Im

Hausvertrag von Pavia

von 1329 teilte Kaiser Ludwig den Besitz in eine pfalzische Linie mit der Rheinpfalz und der spater so genannten

Oberpfalz

und in eine altbaierische Linie auf. Mit der

Goldenen Bulle

von 1356 ging auch die Kurfurstenwurde bis 1628 fur die altbaierische Linie an die Pfalz verloren. Erst 1777 wurden Bayern und Pfalz wieder vereint.

Die vier bayerischen Teilherzogtumer nach der Landesteilung von 1392

Die vier bayerischen Teilherzogtumer nach der Landesteilung von 1392

Im 14. und 15. Jahrhundert wurden Oberbayern und Niederbayern selbst wiederholt geteilt. Nach der

Teilung von 1392

existierten vier Herzogtumer:

Straubing-Holland

,

Niederbayern-Landshut

,

Bayern-Ingolstadt

und

Bayern-Munchen

, deren Herzoge nicht selten gegeneinander Krieg fuhrten. 1429 wurde durch den

Preßburger Schiedsspruch

Niederbayern-Straubing zwischen

Ludwig VII. dem Gebarteten

von Bayern-Ingolstadt,

Heinrich dem Reichen

von

Bayern-Landshut

sowie

Ernst

und

Wilhelm III.

von Bayern-Munchen aufgeteilt. Nach dem Tode Ludwig VII. 1447 fiel ganz Oberbayern-Ingolstadt an die Landshuter Linie. Herzog

Albrecht IV.

von Oberbayern-Munchen vereinigte nach dem verheerenden

Landshuter Erbfolgekrieg

von 1504/05 dann Altbayern im Jahr 1506 wieder. Durch ein

Primogeniturgesetz

beendete er die Teilungen. Allerdings gingen 1504 die ursprunglich bayerischen Amter

Kufstein

,

Kitzbuhel

und

Rattenberg

an Tirol verloren. In den drei genannten

Gerichtsbezirken

galt aber bis in das 19. Jahrhundert weiterhin das Landrecht Ludwigs des Bayern, so dass diese innerhalb Tirols eine juristische Sonderstellung einnahmen. Auch das

Mondseeland

ging damals an Habsburg verloren.

Die

Vitztumsamter

wurden 1507 im Zuge einer großen Verwaltungsreform nach dem Landshuter Erbfolgekrieg in

Rentamter

umgewandelt, die in Bayern neben der Finanzverwaltung dann auch fur juristische, administrative und militarische Aufgaben zustandig waren.

Baiern

1566 auf

Apians

Landtafeln

Baiern

1566 auf

Apians

Landtafeln

In

Altbayern

verhinderten die bayerischen Herzoge eine großere Ausbreitung der

Reformation

.

Wilhelm IV.

ließ sich bereits 1524 vom Papst durch die Abtretung der Hoheitsrechte uber die bayerischen Bischofe und der Einkunfte der kirchlichen Institute fur die Sache des Katholizismus gewinnen und war einer der eifrigsten Gegner der Reformation, die er in seinem Land nicht aufkommen ließ. Er nahm aufseiten Karls V. am

Schmalkaldischen Krieg

teil.

Jedoch fuhrten auch in Bayern einzelne Territorialherren wie die Grafen von

Ortenburg

,

Neuburg

und von

Haag

, der Herzog von

Pfalz-Neuburg

als auch die

Herrschaft Hohenwaldeck

das

Luthertum

ein. Um der weiteren Ausbreitung in Altbayern entgegenzuwirken, fuhrte der bayerische Herzog

Albrecht V.

1564 einen Gerichtsprozess gegen die sogenannte

Ortenburger Adelsverschworung

. In Franken breitete sich die Reformation rasch aus, und auch in Ostschwaben fand sie vor allem in Stadten wie Augsburg zahlreiche Anhanger. Ebenso breitete sich die Reformation in der Oberpfalz aus, die unter der Herrschaft der protestantischen Kurfursten der Pfalz stand. 1571 wurden von Herzog

Albrecht V.

alle Lutheraner des Landes verwiesen. Ab 1542 machten die

Jesuiten

die 1472 gegrundete Landesuniversitat

Ingolstadt

neben

Dillingen

zu einem Zentrum der

Gegenreformation

. Die Bischofe von Wurzburg und Bamberg betrieben die Gegenreformation mit teils rigorosen Maßnahmen.

Wilhelm V.

beteiligte sich 1583 erfolgreich am

Krieg

gegen den protestantisch gewordenen Erzbischof von Koln, fur fast 200 Jahre stellten seither bayerische Prinzen den Kolner Kurfursten. Ab 1577 wurden die Stande, die fur die Bewilligung der Steuern fur den Herzog zustandig waren, nicht mehr regelmaßig einberufen. Dies fuhrte Bayern an den Rand des finanziellen Ruins und zur

Abdankung

des Herzogs.

Wilhelms Sohn

Maximilian I.

entmachtete die Stande, indem er sie durch einen Beamtenapparat ersetzte, der Verwaltung und Finanzen ubernahm. Gleichzeitig fuhrte er im Rahmen der

Gegenreformation

ein kirchliches Polizeiregiment ein.

[11]

Durch verschiedene Reformen sanierte Maximilian das Land finanziell und machte es wirtschaftlich leistungsfahig. Durch die Ausschaltung der

standischen Mitwirkungsrechte

wurde er der eigentliche Begrunder der

absolutistischen

Herrschaft in Bayern. Er schuf eine wirksame Landesverwaltung, eine neue Gesetzessammlung (

Codex Maximilianeus

) und war in

merkantilistischen

Maßnahmen seiner Zeit bereits voraus. Auch fur die Kunstpolitik und das furstliche Mazenatentum entstanden neue finanzielle Spielraume. Gleichzeitig war Maximilian eine pragende Person der

Gegenreformation

und der

katholischen Reform

und schuf ein schlagkraftiges Heer.

1607 besetzte der Bayernherzog nach einer Storung einer katholischen Prozession durch Protestanten die freie Reichsstadt

Donauworth

und verleibte sie seinem Herzogtum ein. Dies war der Anlass fur die protestantischen Fursten und Stadte, sich unter Fuhrung des

calvinistischen

Kurfursten und Wittelsbachers

Friedrich von der Pfalz

zur

Union

zusammenzuschließen. Entsprechend schlossen sich 1609 die

katholischen

Krafte unter Fuhrung des bayerischen Herzogs Maximilian I. zur

Liga

zusammen.

Kurfurst Maximilian I.

Kurfurst Maximilian I.

Im Jahr 1619 verbundete sich der bayerische Herzog mit Kaiser

Ferdinand II.

gegen die protestantischen bohmischen Stande und den von ihnen gewahlten Gegenkonig, den Pfalzer Kurfursten

Friedrich V.

In der

Schlacht am Weißen Berg

bei

Prag

besiegten die Truppen der Liga unter Fuhrung des bayerischen Feldherrn

Johann T’Serclaes von Tilly

1620 die

Protestanten

. Anschließend ließ Tilly die Pfalz besetzen. Als Dank erhielt Maximilian I. 1623 die Pfalzer Kurwurde und 1628 die von ihm besetzte Oberpfalz als Kriegsentschadigung. Im weiteren Verlauf des

Dreißigjahrigen Krieges

wurde Bayern jedoch 1632/34 und 1648 von feindlichen Truppen besetzt und verwustet. Ostschwaben verlor seine bisherige politische Bedeutung durch die Zerstorungen fast vollig. Die Reichsgrafschaft

Wiesensteig

in Schwaben fiel zu zwei Dritteln 1642 durch Kauf an Bayern und zu einem Drittel an die Fursten von Furstenberg, die ihren Anteil 1752 ebenfalls an Kurbayern veraußerten.

Im

Westfalischen Frieden

von 1648 wurden die Kurfurstenwurde und die Gebietsgewinne Bayerns bestatigt.

Karte von Bayern 1688

Karte von Bayern 1688

Nach dem Dreißigjahrigen Krieg entwickelte sich das

Kurfurstentum Bayern

ebenso wie andere europaische Lander zum

absolutistischen

Staat. 1669 wurde zum letzten Mal der standische Landtag einberufen. Der Munchner Hof

Kurfurst Ferdinand Marias

konnte sich an Prunk mit anderen europaischen Hofen durchaus messen. Versuchen,

Manufakturen

nach dem Vorbild Frankreichs aufzubauen, war kein Erfolg beschieden. Dennoch hielt sich die Verschuldung des Staates in Grenzen, Ferdinand Maria widerstand dem franzosischen Drangen und verzichtete auf die Kandidatur fur die Kaiserkrone, um den Frieden zu erhalten. Ab 1663 wandelte sich der Reichstag zu einem permanenten Gesandtenkongress (

Immerwahrender Reichstag

), der in der Reichsstadt Regensburg tagte.

Bayerische Volkserhebung 1705: Denkmal fur den Schmied von Kochel in Kochel am See

Bayerische Volkserhebung 1705: Denkmal fur den Schmied von Kochel in Kochel am See

Außenpolitisch wurde Bayern 1670 dennoch zum Verbundeten

Frankreichs

. Aufgrund der

Reichsheeresverfassung

von 1681 war auch Bayern zur Stellung von Truppen fur die

Reichsarmee

verpflichtet. Die Errichtung eines

stehenden Heeres

, der fortan bestehenden

Bayerischen Armee

, wurde somit erforderlich, die Verstaatlichung des Kriegswesens war aber auch allgemein ein Element

absolutistischer

Machtpolitik.

Kurfurst

Maximilian II. Emanuel

errang zunachst an der Seite Osterreichs mehrere Siege gegen die Turken. Im

Spanischen Erbfolgekrieg

stand Bayern unter Maximilian II. Emanuel wieder auf der Seite Frankreichs. Der Krieg endete nach der Niederlage in der

Schlacht bei Hochstadt

1704 mit der Besetzung Bayerns durch den

Habsburger

-Kaiser.

Ein erstes bayerisches Parlament, der

Landesdefensionskongress

, tagte im Dezember 1705 im damals noch bayerischen

Braunau am Inn

.

Die

Volksaufstande

1705 bei

Sendling

und 1706 bei

Aidenbach

scheiterten, nachdem in der

Sendlinger Mordweihnacht

die schlecht bewaffneten und schlecht gefuhrten Bayern von den kaiserlichen Truppen niedergemetzelt worden waren. Erst 1714 wurde Bayern von den europaischen Großmachten aus Grunden des Machtgleichgewichts wiederhergestellt.

1724 beschlossen die pfalzische und die altbayerische Linie der Wittelsbacher die sogenannte

Wittelsbacher Hausunion

zur Sicherung der Stellung Bayerns. Im

Osterreichischen Erbfolgekrieg

kampfte Bayern an der Seite von Frankreich und

Preußen

gegen die Habsburgerin

Maria Theresia

. 1742 wurde der

Wittelsbacher

Karl Albrecht

von den Kurfursten, die Maria Theresia als Erzherzogin nicht anerkannten, als Karl VII. zum Kaiser gewahlt. Osterreich konnte sich im Kriegsverlauf behaupten und besetzte wiederum Bayern. Drei Jahre danach starb Karl Albrecht.

Sein Sohn und Nachfolger

Maximilian III. Joseph

musste auf die Fuhrungsrolle zugunsten der Habsburger verzichten und wandte sich nach seiner Thronbesteigung 1745 inneren Reformen zu.

[12]

Wahrend des

Siebenjahrigen Krieges

stand er bewusst abseits, steuerte der

Reichsarmee

jedoch pflichtgemaß 5000 Mann bei. Mit Frankreich hatte sich Bayern bereits im Juli 1756, uber den Vertrag von Compiegne, verbunden und gegen Subsidienzahlungen von jahrlich 360.000

fl.

zugesichert, seine Außenpolitik mit Versailles abzustimmen.

[13]

1757 stellte Bayern zwei zusatzliche Auxilarkontingente von beinahe 7000 Mann, uber die franzosische Generale den Oberbefehl fuhrten.

[14]

1759 beorderte der Kurfurst die Reste des Auxiliarkorps in die Heimat zuruck, auch, um es sich nicht dauerhaft mit

Friedrich II.

zu verscherzen. Nachdem Großbritannien und Frankreich Anfang November 1762 den Praliminarfrieden von Fontainebleau unterzeichnet hatten (der am 10. Februar 1763 zum

Frieden von Paris

fuhrte), schloss Ende des Monats die Kurpfalz mit Preußen einen Waffenstillstand. Wurttemberg unterzeichnete im Dezember mit Preußen gar ein Neutralitatsabkommen, ohne einen dazu rechtlich zwingend notwendigen Reichstagsentscheid zur Aufhebung der

Reichsexekution

gegen Preußen von 1757 abzuwarten. Am 6. Januar 1763 erklarte Bayern ebenfalls seine Neutralitat und ermunterte auch andere Reichsstande zu diesem Schritt. Am 11. Februar 1763 bezeichnete sich schließlich das

Reich

als Ganzes fur neutral. So sah sich Osterreich genotigt, vier Tage spater mit Preußen zum

Frieden von Hubertusburg

zu gelangen.

[15]

[16]

1777 starb mit Maximilian III. Joseph die bayerische Linie der Wittelsbacher aus, und

Karl Theodor

aus der Pfalzer Linie trat die Nachfolge an. Damit wurde

Kurbayern

, das Nieder- und Oberbayern sowie die Oberpfalz umfasste, mit der Kurpfalz sowie den Besitztumern

Julich

und

Berg

zu

Pfalzbaiern

vereint.

Der habsburgische Kaiser

Joseph II.

erkannte die Nachfolge jedoch nicht an und erhob selbst Anspruch auf

Altbayern

. Im folgenden

Bayerischen Erbfolgekrieg

1778/79 setzte sich Preußen erfolgreich fur den Erhalt eines unabhangigen Bayerns ein. Im

Frieden von Teschen

1779 erkannte Osterreich die pfalzische Nachfolge an. Bayern musste allerdings das

Innviertel

an Osterreich abtreten. Nachdem

Plane Karl Theodors

, die darauf gerichtet waren, Altbayern gegen die

Osterreichischen Niederlande

einzutauschen, endgultig gescheitert waren, reformierte seit 1785

Graf Rumford

das Staatswesen.

Bayerns Neutralitatspolitik unter Karl Theodor gegenuber dem revolutionaren Frankreich endete desastros mit der Besetzung der linksrheinischen Pfalz durch franzosische Truppen. Nachdem Karl Theodor ohne eheliche Nachkommen verstorben war, trat

Maximilian IV. Joseph

aus der Linie

Pfalz-Zweibrucken

1799 das Erbe an. Pfalz-Zweibrucken kam zwar formal zu Bayern, war aber franzosisch besetzt. In Frankreich erzogen und Oberst eines franzosischen Militarregiments, fuhrte Maximilian Joseph Bayern in ein Bundnis mit

Napoleon Bonaparte

. Die ehrgeizige Außenpolitik Bayerns zu dieser Zeit fuhrte zu einer hohen Verschuldung des Staats.

Graf Montgelas

Graf Montgelas

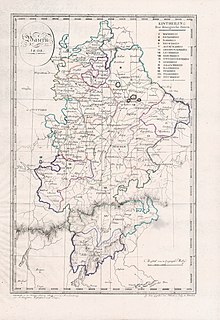

Bayern 1808

Bayern 1808

Die funf franzosischen Gesetzbucher in deutscher Sprache nach den besten Ubersetzungen, Zweibrucken 1827; Das franzosische Gesetzwerk wurde in der linksrheinischen Pfalz im Jahr 1804 eingefuhrt. Nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft blieben die Gesetze trotz der Angliederung an das Konigreich Bayern in Kraft und bildeten die Ausgangsbasis fur die Entstehung der liberalen Bewegungen.

Die funf franzosischen Gesetzbucher in deutscher Sprache nach den besten Ubersetzungen, Zweibrucken 1827; Das franzosische Gesetzwerk wurde in der linksrheinischen Pfalz im Jahr 1804 eingefuhrt. Nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft blieben die Gesetze trotz der Angliederung an das Konigreich Bayern in Kraft und bildeten die Ausgangsbasis fur die Entstehung der liberalen Bewegungen.

Im

Frieden von Luneville

1801 musste Kurpfalzbayern wie andere deutsche Staaten auf seine linksrheinischen Gebiete verzichten. Damit verlor es die linksrheinischen Teile der

Kurpfalz

und das

Herzogtum Julich

. Als Ausgleich konnte Bayern jedoch sein Staatsgebiet durch die im

Reichsdeputationshauptschluss

1803 verfugte

Mediatisierung

und

Sakularisation

erheblich erweitern. Allerdings verlor es 1803 den noch verbliebenen rechtsrheinischen Teil der Kurpfalz an

Baden

. 1805 band sich Bayern durch den

Bogenhausener Vertrag

an das napoleonische Frankreich. Der Niederlage Osterreichs in der

Schlacht bei Austerlitz

folgte der

Friede von Pressburg

, der unter anderem die Abtretung von

Tirol

und

Vorarlberg

an Bayern beinhaltete. 1806 wurde Bayern als Dank von Napoleon zum Konigreich proklamiert, wobei Maximilian ausdrucklich den Bezug zum mittelalterlichen Konigreich Bayern betonte, um selbiges zu legitimieren. Bayern trat anschließend auf Druck Napoleons dem

Rheinbund

bei, worauf

Franz II.

die deutsche Kaiserwurde niederlegte und das Reich damit fur erloschen erklarte.

Im Marz 1806 trat Bayern das rechtsrheinische

Herzogtum Berg

im Tausch gegen das

Furstentum Ansbach

an Napoleon ab. Bayern wurde in dieser Zeit entscheidend durch den Minister

Montgelas

gepragt. Er gilt zusammen mit Konig

Maximilian I.

als Schopfer des modernen bayerischen Staates. Montgelas schuf eine effiziente Staatsverwaltung fur das vergroßerte Bayern. Er teilte das Land in acht Verwaltungskreise ein und verwaltete es durch ein neu geschaffenes Beamtenwesen. Er fuhrte die allgemeine Schulpflicht ein und schuf durch Vereinheitlichung von Maßen, Gewichten und Wahrung sowie durch die Abschaffung der Binnenzolle und des Zunftzwangs einen einheitlichen Wirtschaftsraum. 1808 wurde von ihm die erste bayerische Verfassung,

Konstitution

genannt, verabschiedet. Mit ihr wurde unter anderem auch offiziell die in Bayern zu dieser Zeit kaum mehr vorkommende Leibeigenschaft abgeschafft und die Gesetzgebung vereinheitlicht.

Die Zwangsaushebung von Rekruten fur die

Bayerische Armee

fuhrte zum Aufstand der Tiroler unter

Andreas Hofer

, der am 9. April 1809 in der Tiroler Hauptstadt

Innsbruck

begann und am 1. November 1809 mit der Niederlage der Tiroler am

Bergisel

endete. Der

Pariser Vertrag

vom 28. Februar 1810 zwischen

Frankreich

und

Bayern

fuhrte zu Gebietsarrondierungen. Bayern erhielt das

Markgraftum Bayreuth

, das

Furstentum Regensburg

, das

Innviertel

, das halbe

Hausruckviertel

sowie Gebiete um

Salzburg

und

Berchtesgaden

als Territorium hinzu. Im Gegenzug mussten das sudliche Tirol und einige schwabische Gebiete abgegeben werden.

Szene aus dem Russlandfeldzug (

Schlacht bei Borodino

)

Szene aus dem Russlandfeldzug (

Schlacht bei Borodino

)

Wahrend des

Russlandfeldzuges

Napoleons erlitt die bayerische Armee schreckliche Verluste. Von rund 33.000 Mann, die (einschließlich nachgeschickter Verstarkungen) 1812 ausmarschierten, kehrten nur etwa 4000 zuruck. Durch den

Vertrag von Ried

wechselte Bayern am 8. Oktober 1813 kurz vor der

Volkerschlacht bei Leipzig

gegen die Zusicherung, seine annektierten Gebiete behalten zu durfen, ins Lager der Gegner Napoleons.

Der bayerische

Feldmarschall

Carl Philipp von Wrede

versuchte Ende Oktober 1813

bei Hanau

erfolglos, den Durchmarsch der

Grande Armee

1813 mit einem bayerisch-osterreichische Korps zu stoppen. Im Frankreichfeldzug von 1814 siegte Wrede in der

Schlacht bei Arcis-sur-Aube

und in der

Schlacht bei Bar-sur-Aube

. Als Ergebnis des

Wiener Kongresses

1814/15 musste Bayern seine osterreichischen Zugewinne großenteils zuruckgeben; es bekam zum Ausgleich Teile der

Pfalz

zuruck und frankische Gebiete um

Wurzburg

und

Aschaffenburg

.

Die zwischen 1803 und 1815 hinzugekommenen neubayerischen Gebiete im Norden und Westen in

Franken

und

Schwaben

unterscheiden sich in ihrer Vorgeschichte, in der Sprache und in der Mentalitat der Einwohner von

Altbayern

. Einige dieser Gebiete sind bis heute uberwiegend evangelisch.

Insgesamt hatte sich das Territorium Bayerns bis 1815 um folgende Gebiete erweitert:

- Die

Freien Reichsstadte

Nurnberg

(evangelisch, mit umfangreichem Territorium),

Augsburg

(paritatisch),

Regensburg

(evangelisch),

Kempten (Allgau)

(evangelisch),

Kaufbeuren

(evangelisch),

Lindau

,

Memmingen

(evangelisch),

Dinkelsbuhl

(paritatisch),

Nordlingen

(evangelisch),

Rothenburg ob der Tauber

(evangelisch, mit umfangreichem Territorium),

Schweinfurt

- Geistliches Territorium

wie die

Hochstifte

Passau

,

Eichstatt

,

Freising

,

Bamberg

und

Wurzburg

, das

Furststift Kempten

und dazu bedeutende Teile von

Kurmainz

(

Furstentum Aschaffenburg

)

- Die

vorderosterreichische

Grafschaft

Burgau

sowie die Reichsgrafschaften

Ortenburg

und

Ortenburg-Tambach

.

- Die salzburgischen Gebiete westlich von Saalach und Salzach (

Rupertigau

) sowie die ehemalige Furstpropstei

Berchtesgaden

- Durch Ubergabe das zuvor preußische, von Frankreich besetzte

Furstentum Ansbach

und durch einen Kauf uber 15 Millionen Francs das sich im Besitz Napoleons befindliche ehemals preußische

Furstentum Bayreuth

Im

Vertrag von Munchen (1816)

wurden die endgultigen Grenzen des nachnapoleonischen Bayerns bestimmt. Der badisch-bayerische Grenzstreit uber die rechtsrheinische Pfalz wurde erst auf dem

Aachener Kongress

(Herbst 1818) zugunsten Badens entschieden.

Konigreich Bayern 1815

Konigreich Bayern 1815

Das Konigreich Bayern war seit der Grundung des

Deutschen Bundes

im Jahre 1815 Mitglied in dieser Konfoderation. 1817 erfolgte die Entlassung Montgelas, der zu keinen weiteren liberalen Zugestandnissen an die Burger bereit war. 1818 erließ Maximilian I. Joseph die

Verfassung von 1818

, die im Gegensatz zur Verfassung von 1808 auch die Frage einer Volksvertretung regelte. Sie sah eine Gliederung in zwei Kammern vor. In der

ersten Kammer

saßen Vertreter der Geistlichkeit und des Adels sowie weitere vom Konig ernannte Personen. Die

zweite Kammer

wurde nach einem indirekten

Zensuswahlrecht

besetzt. Mit ihr wurde Bayern zur

konstitutionellen Monarchie

. Zu einem echten Parlamentarismus fehlte unter anderem ein allgemeines und direktes Wahlrecht, die volle Gewaltenteilung und Pressefreiheit.

Unter Konig

Ludwig I.

erlebte die Kunst in Bayern eine Blutezeit. Vor allem in

Munchen

entstanden in dieser Zeit zahlreiche

klassizistische

Bauten. 1826 wurde die Landesuniversitat von Landshut nach Munchen verlegt (Naheres

hier

). Der anfangs liberale Regierungsstil Ludwigs I. nahm zunehmend autoritare Zuge an. Nach der

Julirevolution

1830 in Paris und der Ausbreitung der revolutionaren Bewegung auf weite Teile Europas zeigte Ludwigs Politik zunehmend

reaktionare

Tendenzen. Er fuhrte die Zensur wieder ein und beseitigte die Pressefreiheit. Das

Hambacher Fest

1832 in der Pfalz auf dem

Hambacher Schloss

bei

Neustadt an der Haardt (heute Neustadt an der Weinstraße)

hatte seine Wurzeln in der Unzufriedenheit der pfalzischen Bevolkerung mit der bayerischen Verwaltung. Sein zweiter Sohn Otto wurde 1832 als

Otto I.

griechischer Konig, was fur Bayern hohe Kosten verursachte. 1834 trat Ludwig dem

Deutschen Zollverein

bei. 1848 musste der Konig wegen einer Liebesbeziehung zur Sangerin

Lola Montez

(1821?1861) und Unruhen in Munchen zurucktreten.

Unter seinem Sohn

Maximilian II.

wurde unter anderem die Zensur abgeschafft. Die

Reichsverfassung von 1849

wurde von ihm jedoch wie von den meisten deutschen Fursten abgelehnt, und zudem wurden im selben Jahr die politischen Parteien verboten. Diese Vorkommnisse losten den

Pfalzischen Aufstand

aus. Der Konig rief preußisches Militar zu Hilfe, und am 10. Juni 1849 marschierte auch ein

bayerisches Armee

korps

in der Pfalz ein, wodurch der Aufstand niedergeschlagen wurde. Zusammen mit seinem Minister

Ludwig von der Pfordten

betrieb Maximilian in den folgenden Jahren das Konzept der Trias-Politik. Dieses sah vor, die deutschen Mittelstaaten unter Fuhrung Bayerns zur dritten Kraft neben den beiden Großmachten Preußen und Osterreich zu entwickeln.

Den

Krieg von 1866

verlor Bayern unter

Ludwig II.

an der Seite Osterreichs und der meisten deutschen Staaten gegen

Preußen

und musste hohe

Kriegsentschadigungszahlungen

leisten. Zudem musste es das

Bezirksamt Gersfeld

in der Rhon, das Bezirksamt

Orb

und die

Exklave

Kaulsdorf

in Thuringen an das

Konigreich Preußen

abtreten. 1870 beteiligte sich Bayern als Verbundeter Preußens am

Deutsch-Franzosischen Krieg

und trat dem

Norddeutschen Bund

bei.

Die Bevolkerung in Bayern wuchs langsamer als in den anderen Teilen des Reiches. Das Heiratsalter war relativ hoch. Bayerns

Industrialisierung

verlief langsamer als in anderen Regionen und Landern. Historiker benennen dies ?verzogerte Industrialisierung“.

[17]

Allerdings hatte Bayern fur die Industrialisierung sichtbar schlechte Voraussetzungen:

Im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion war 1848 Bayerns Handelsbilanz negativ. Fur eine insgesamt positive Handelsbilanz sorgte der Export von Rohstoffen und Waren; er lag weit uber der Einfuhr von Produkten und fremden Fabrikaten. Die Industrie musste dennoch ausgebaut werden.

Bayerische Banknote 50

Gulden

1866

Bayerische Banknote 50

Gulden

1866

1871 wurde Bayern durch

Vertrag

Bundesstaat des neu gegrundeten

Deutschen Reiches

. In den Versailler Verhandlungen und dem Vertrag vom 23. November 1870 zwischen dem Norddeutschen Bund und dem Konigreich Bayern behielt Bayern neben der Kultur- und Steuerhoheit auch noch zahlreiche weitere

Reservatrechte

, zum Beispiel

eigenes Heer

, eigene Diplomatie, eigenes Postwesen und die

Koniglich Bayerischen Staatseisenbahnen

.

Der bayerische Landtag nahm im Januar 1871 diesen Vertrag nach großten Widerstanden, vor allem der bayerischen Patrioten, an. Weil

Ludwig II.

sich von den Staatsgeschaften vollig zuruckzog und die Verwaltung und Beamte eher preußenfreundlich eingestellt waren, war der Einfluss Bismarcks auf die Politik in Bayern groß. Ludwig II. lehnte eine Reichsgrundung unter der Vorherrschaft Preußens ab. Demonstrativ blieb er der Reichsproklamation vom 18. Januar 1871 im

Spiegelsaal von Versailles

fern.

Ludwig II. ging wegen der unter seiner Herrschaft erbauten Konigsschlosser (

Schloss Neuschwanstein

,

Neues Schloss Herrenchiemsee

und

Schloss Linderhof

) als ?Marchenkonig“ in die Geschichte ein.

Innenpolitisch entwickelte sich die 1868 gegrundete katholisch-konservative

Patriotische Partei

zur fuhrenden Partei im Landtag. 1887 erfolgte die Umbenennung in

Bayerisches Zentrum

. 1893 zogen erstmals SPD-Abgeordnete in den Landtag ein (siehe

BayernSPD#Geschichte

). 1906 erfolgte eine Liberalisierung des Wahlrechts.

Nach der Entmundigung Ludwigs II. 1886 ubernahm

Prinzregent Luitpold

die Herrschaft anstelle des psychisch erkrankten Prinzen

Otto

. Er gilt zum Teil bis heute als volkstumlicher Vertreter der ?guten alten Zeit“ in Bayern, obwohl seine Herrschaftszeit eher von politischer Stagnation gepragt war. Als er 1912 starb, folgte ihm sein Sohn als Regent nach. 1913 erklarte dieser sich durch eine Verfassungsanderung zum Konig

Ludwig III.

Aufgrund der Versorgungsengpasse und der Verluste im

Ersten Weltkrieg

schwand der Ruckhalt, den die Monarchie bisher im Volk hatte, mehr und mehr dahin. Ein Ubriges tat das militante Auftreten Ludwigs III., der fur eine Vergroßerung Bayerns durch Annexionen nach einem siegreich beendeten Krieg eintrat. Seine Einstellung wurde als zu preußenfreundlich wahrgenommen. Die wachsende Ablehnung gegen das Reich und gegen Preußen wandte sich so immer mehr auch gegen die bayerische Monarchie. 1917 wurde ein Antrag der

SPD

auf Parlamentarisierung Bayerns von der Regierung abgelehnt. Wie im restlichen Deutschland waren auch in Bayern die

Januarstreiks

1918 ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die Geduld der Bevolkerung ihrem Ende naherte. Rund 165.000 bayerische Soldaten fielen im Krieg.

[18]

Demonstration auf der Theresienwiese am 7. November 1918

Demonstration auf der Theresienwiese am 7. November 1918

Eine Einigung Anfang November desselben Jahres kam zu spat. Am 7. November 1918 sturzten revolutionare Krafte im Rahmen der

Novemberrevolution

unter Fuhrung von

Kurt Eisner

von der

USPD

die Monarchie. Bayern wurde zum

Freistaat

erklart.

Kurt Eisner stutzte sich auf die Rate, die im ganzen Land gebildet wurden. Es gab in Bayern mehrere Tausend Rate, in den Stadten Arbeiter- aber auch Burgerrate und in den Garnisonen Soldatenrate. Aber auch auf dem Land fand diese Art der Partizipation in Form der Bauernrate eine breite Zustimmung. Beispielsweise trafen sich am 6. Marz 1919 im konservativen Chiemgau 158 Ratevertreter aus 54 Gemeinden. In Munchen konstituierten sich neben dem 400-kopfigen Munchner Arbeiterrat Zentralrate der Bauern, der Soldaten und der Arbeiter. Daneben gab es aber auch Rate geistiger Arbeiter, Hochschul- und Schulerrate usw.

Bei

Wahlen zum Landtag im Januar 1919

erlitt die USPD Eisners jedoch eine schwere Niederlage. Starkste Kraft wurde die burgerlich-konservative

Bayerische Volkspartei

, die Nachfolgepartei des Bayerischen Zentrums. Am 21. Februar 1919 wurde Eisner auf dem Weg zur Eroffnung des neugewahlten Landtags, wo er den Rucktritt seines Kabinetts anbieten wollte, von dem Rechtsradikalen

Anton Graf von Arco auf Valley

ermordet.

Neuer Ministerprasident wurde der Sozialdemokrat

Johannes Hoffmann

.

Seine Regierungszeit wurde von der Auseinandersetzung zwischen gemaßigten parlamentarischen Kraften und radikalen Arbeiter- und Soldatenraten uberschattet. Die

Regierung

musste sogar wegen der unruhigen Lage in der Hauptstadt nach

Bamberg

ausweichen. Gleichzeitig wurde in Munchen von einer Gruppe um den Schriftsteller

Ernst Toller

und den beiden

Anarchisten

Erich Muhsam

und

Gustav Landauer

am 7. April 1919 die ?

Raterepublik Baiern

“ ausgerufen. Nach dem Scheitern dieser ersten Revolutionsphase kam es kurz darauf zu der Machtubernahme der

Kommunisten

.

Eugen Levine

ubernahm die Fuhrung der Raterepublik. Die von Ministerprasident Hoffmann nach Zugestandnissen zu Hilfe gerufenen

preußischen

und

wurttembergischen

Truppen sowie Angehorige der sich entwickelnden

Freikorps

eroberten am 1. Mai 1919 die Hauptstadt zuruck. Die dann folgenden ?Sauberungen“ durch diese weißen Truppen forderten zahlreiche Menschenleben.

Der Freistaat Bayern wahrend der Weimarer Republik

Der Freistaat Bayern wahrend der Weimarer Republik

Am 15. September 1919 trat die nach ihrem Entstehungsort benannte

Bamberger Verfassung

in Kraft.

Durch eine

Volksbefragung am 30. November 1919

kam am 1. Juli 1920 der

Freistaat Coburg

zu Bayern (

siehe auch

Landkreis Coburg

).

Mit Inkrafttreten des

Versailler Vertrages

am 10. Januar 1920 wurde der westlichste Teil der

bayerischen Pfalz

dem neugegrundeten

Saargebiet

zugeschlagen und fur 15 Jahre der Regierung des

Volkerbundes

unterstellt. 1930 erfolgte der Abzug der Franzosen und die vollstandige Ruckgliederung des restlichen Gebietes der Pfalz an Bayern.

Nach der Saarabstimmung vom 13. Januar 1935 und der Wiedereingliederung des Saar-Gebietes an das Deutsche Reich am 1. Marz 1935 wurde das ehemalige bayerische Territorium nicht wieder an die Pfalz und Bayern zuruckgegliedert, sondern zusammen mit dem ehemals preußischen Gebiet unter dem Namen

Saarland

einem Reichskommissar unterstellt.

[19]

Johannes Hoffmann

, der zweite Ministerprasident Bayerns, trat nach dem

Kapp-Putsch

im Marz 1920 zuruck. Bei der

Landtagswahl am 6. Juni 1920

[20]

wurde die BVP mit Abstand starkste Partei (39,4 %) vor SPD (16,3 %),

Bayerischer Mittelpartei

/

Deutsche Volkspartei

13,5 %, USPD 12,9 % und DDP (8,1 %).

Nachfolger von Hoffmann wurde der Monarchist

Gustav Ritter von Kahr

, der eine Loslosung Bayerns vom Reich anstrebte. Im September 1921 wurde

Graf von Lerchenfeld

(BVP) Ministerprasident.

Von November 1922 bis Juni 1924 war

Eugen Ritter von Knilling

Ministerprasident. Bayern wurde zur ?

Ordnungszelle

“. Die Politik der Bevorzugung der Rechten schaffte fur die Entstehung rechtsextremer Gruppen ein gunstiges Klima. Unter anderem tauchte

Hermann Ehrhardt

, der Fuhrer der

Brigade Ehrhardt

, nach dem

Kapp-Putsch

in Bayern unter.

Im Herbst 1923 diente das Ende des passiven Widerstandes gegen die

Ruhrbesetzung

der Staatsregierung als Vorwand, den Ausnahmezustand auszurufen und von Kahr nach Artikel 48 Absatz 4 der

Weimarer Verfassung

zum

Generalstaatskommissar

mit

diktatorischen

Vollmachten zu ernennen. Als Reaktion auf diesen Versuch, eine rechtsgerichtete Diktatur zu errichten, verhangte

Reichsprasident

Friedrich Ebert

seinerseits den Ausnahmezustand. General

Hans von Seeckt

, der

Chef der Heeresleitung

, sympathisierte allerdings mit Kahr; es kam zu keiner

Reichsexekution

. In Bayern bildete sich ein Triumvirat aus von Kahr, dem bayerischen

Wehrkreiskommandeur

Otto von Lossow

und dem Chef der

bayerischen Landespolizei

Hans Ritter von Seißer

. Sie ließen unter anderem hunderte judische Familien ausweisen, verboten linke Zeitungen und setzten das

Republikschutzgesetz

außer Kraft.

Am 8. November 1923 kam es in Munchen zum

Hitlerputsch

. Als Kahr eine Rede im

Burgerbraukeller

hielt, ließ

Hitler

das Gasthaus von SA-Mannern umstellen, und ging in den Keller, um Kahr und andere mittels Notigung oder Erpressung auf seine Seite zu bringen. Hitler erklarte die

Reichsregierung

fur abgesetzt; er konnte von Kahr nicht uberzeugen. Die

bayerische Polizei

beendete den Putschversuch am folgenden Tag an der Munchner

Feldherrnhalle

. Im Februar 1924 trat Kahr zuruck; er wurde am 30. Juni 1934 wahrend des

Rohm-Putschs

ins

KZ Dachau

verschleppt und bei seiner Ankunft von einem SS-Mann erschossen.

Von Juni 1924 bis Marz 1933 war

Heinrich Held

(

Bayerische Volkspartei

) Ministerprasident. Dessen Politik zielte auf mehr politische Eigenstandigkeit Bayerns im Reich. Die Gefahr von rechts unterschatzte er lange. Ab 1930 hatte Held keine parlamentarische Mehrheit fur seine Regierung. Eine Tolerierung durch die

SPD

ermoglichte ihm aber die weitere Geschaftsfuhrung. Bei der

Landtagswahl am 24. April 1932

erhielt die BVP 32,6 % und die NSDAP 32,5 % der Stimmen.

Am 9. Marz 1933 wurde Held von einem

SA

-Kommando verschleppt und interniert; am 15. Marz 1933 legte er sein Amt nieder.

Im Januar 1933 wurde

Adolf Hitler

Reichskanzler (siehe

Machtubernahme

,

Chronologie der nationalsozialistischen Machtergreifung

); im Marz und April 1933 betrieb der

NS-Staat

die

Gleichschaltung

der Lander. Mit zwei

Gleichschaltungsgesetzen

vom 31. Marz 1933 und vom 7. April 1933 wurde den Landern ihre relative Souveranitat genommen.

Am 9. Marz wurde

Franz von Epp

vom Reichsinnenminister

Wilhelm Frick

(unter Hinweis auf Artikel 2 der ?

Reichstagsbrandverordnung

“, 28. Februar 1933) als

Reichskommissar

in Bayern eingesetzt. Dieser bestellte unter anderem

Heinrich Himmler

zum Leiter der

Polizeidirektion Munchen

und Anfang April zum ?Politischen Referent beim

Staatsministerium des Innern

“. Damit war ihm die gesamte

Politische Polizei in Bayern

unterstellt. Am 16. Marz ubernahm Epp samtliche Regierungsgeschafte und bildete einen kommissarischen Ministerrat. Am 10. April wurde Epp schließlich zum

Reichsstatthalter

in Bayern ernannt. Da er in dieser Funktion nicht Mitglied der Landesregierung sein durfte, wurde am 12. April

Ludwig Siebert

formal zum Ministerprasidenten bestimmt;

Adolf Wagner

wurde Innenminister. Durch das

Gesetz uber den Neuaufbau des Reichs

vom 30. Januar 1934 verlor Bayern seine Eigenstaatlichkeit. Nach dem Tod Sieberts im November 1942 wurde kein offizieller Nachfolger mehr ernannt, der geschaftsfuhrende

Gauleiter

Munchen-Oberbayerns

Paul Giesler

war bis Kriegsende auch geschaftsfuhrender Ministerprasident.

Zahlreiche fuhrende Personen der NSDAP stammen aus Bayern. Das Gebiet Bayerns hatte in einigen Aspekten eine gewisse Pionierrolle. Am 10. Mai 1933 fand auf dem Munchner

Konigsplatz

eine Bucherverbrennung

statt.

Monate vor der

Reichspogromnacht

1938 zerstorten NS-Aktivisten die

Synagoge Nurnberg

und die

Synagoge Munchen

. Das erste

Konzentrationslager

wurde 1933 in

Dachau

eingerichtet. Munchen wurde zur ?

Hauptstadt der Bewegung

“ erklart,

Nurnberg

standiger Sitz der

Reichsparteitage

. 1935 wurden in Nurnberg die

Nurnberger Rassegesetze

verabschiedet. 1937 fand in Munchen die erste Ausstellung ?

Entartete Kunst

“ statt.

Im Marz 1938 erfolgte von Bayern aus der Einmarsch der Wehrmacht und der ?

Anschluss Osterreichs

“. Im Jahr 1939 wurde der Regierungsbezirk Niederbayern-Oberpfalz um bis zum

Munchner Abkommen

1938 zur

Tschechoslowakei

gehorendes Gebiet, die Landkreise

Bergreichenstein

,

Markt Eisenstein

und

Prachatitz

, erweitert, das 1945 wieder abgetrennt wurde. Das gleiche Schicksal hatte das kurz zuvor angeschlossene Tiroler

Kleinwalsertal

, das sieben Jahre bei Bayern blieb.

1939 scheiterte

Georg Elsers

Attentat auf Hitler im Munchner

Burgerbraukeller

. Unter den bayerischen Widerstandsgruppen ist die Munchner

Weiße Rose

die bekannteste. Auch Schlusselfiguren der

Munchner Neuesten Nachrichten

, die bis Mai 1933 gegen Hitler opponiert hatten, spielten eine wichtige Rolle: beispielsweise

Erwein von Aretin

und

Karl Ludwig Freiherr von und zu Guttenberg

.

[21]

Großdeutsches Reich (Lander und Reichsgaue), Juli 1944

Großdeutsches Reich (Lander und Reichsgaue), Juli 1944

Ab Ende Marz 1945 ruckten amerikanische Truppen auf Bayern vor, US-Truppen nahmen am 20. April Nurnberg ein und besetzten damit auch einen symboltrachtigen Ort. In den letzten Kriegstagen scheiterte die ?

Freiheitsaktion Bayern

“ von

Rupprecht Gerngross

.

Bei den

Luftangriffen

durch die

Westalliierten

wurden bayerische Stadte wie Munchen, Nurnberg und Wurzburg ab 1943 erheblich zerstort. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden fur Bayern (ohne Pfalz) mindestens 250.000 gefallene und 230.000 vermisste Soldaten sowie rund 28.000 zivile Kriegstote ermittelt. Im Sommer 1947 wurden fur Bayern noch 212.494 Kriegsgefangene gezahlt, davon 73,4 % aus der einheimischen Bevolkerung.

[22]

Nach der

bedingungslosen Kapitulation

am 8. Mai 1945 wurde Bayern gemaß dem

Potsdamer Abkommen

mit Ausnahme der

Pfalz

und der Stadt

Lindau

, die unter

franzosische Kontrolle

kamen, Teil der

US-amerikanischen Besatzungszone

.

Am 28. Mai 1945 wurde

Fritz Schaffer

von der Bayerischen Volkspartei von der

amerikanischen Militarregierung

zum Ministerprasidenten bestimmt, am 28. September allerdings von ihr wieder entlassen. Als Nachfolger bestimmte sie den Sozialdemokraten

Wilhelm Hoegner

.

General Eisenhower stellte mit der Proklamation Nummer 2 vom 28. September 1945 Bayern offiziell als Staat wieder her. Unter dem Leiter der Militarregierung, General

Lucius D. Clay

, erfolgte die Neugrundung Bayerns als Staat und die Wiederbelebung der Parteien und der Demokratie von unten.

1945 wurde die bisher

thuringische

Enklave

Ostheim vor der Rhon

Bayern zugeordnet und 1946 die

Pfalz

in das neu geschaffene

Bundesland

Rheinland-Pfalz

ausgegliedert. Die Wiedereingliederung von

Lindau

erfolgte erst 1955. Bayern bestand nunmehr aus den sieben Regierungsbezirken

Oberbayern

,

Niederbayern

,

Oberpfalz

,

Oberfranken

,

Mittelfranken

,

Unterfranken

und

Schwaben

. Am 31. Januar 1956 stellte die Regierung Hoegner vor dem Bayerischen Landtag ein ?Pfalz-Manifest“ vor, das der Pfalz (Region) im Falle der Ruckkehr zu Bayern weitgehende Zusagen machte, doch das entsprechende Volksbegehren vom April 1956 erreichte nicht das notwendige Quorum.

Neben dem Wiederaufbau des Landes nahm Bayern von allen Bundeslandern die meisten Reichsdeutschen und Fluchtlinge auf, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges aus den ehemals

deutschen Ostgebieten

sowie Ost- und Sudosteuropa (also aus dem

Sudetenland

,

Bohmen

,

Mahren

,

Ungarn

sowie

Donauschwaben

und

Siebenburger Sachsen

) vor allem nach Bayern stromten, da dieses erst zum Ende des Krieges von den amerikanischen Truppen erobert wurde. Fluchtlingslager entstanden im ganzen Land, manche davon wie in

Piding

waren bis in die 1960er Jahre geoffnet, viele waren aber schon nach wenigen Jahren wieder aufgelost oder in Dorfer und Ortschaften umgewandelt worden. Etwa zwei Millionen Vertriebene blieben in Bayern; sie trugen zum Bevolkerungswachstum und durch ihre mitgebrachten Kenntnisse und Traditionen auch zum kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung bei (siehe auch unter

Vertreibung

). Es entstanden mehrere

Vertriebenenstadte

.

Am 30. Juni 1946 wurde in Bayern eine

verfassungsgebende Versammlung gewahlt

, bei der die

CSU

, die Nachfolgepartei der Bayerischen Volkspartei, 58,3 % der Stimmen erhielt. Der Verfassungsentwurf wurde in seinem foderativen Charakter von der

US-Militarregierung

genehmigt, jedoch ein Artikel gestrichen, der Bayern ein Recht auf Nichtbeitritt zu einem zukunftigen deutschen Bundesstaat zugebilligt hatte. Die

Verfassung des Freistaates Bayern

wurde am 1. Dezember 1946 in einem

Volksentscheid

mit großer Mehrheit angenommen. Bei der gleichzeitig stattfindenden

ersten Wahl zum Landtag

erhielt die CSU wiederum eine absolute Mehrheit; sie ist bis heute (2023) starkste Partei.

Der Freistaat Bayern gehort seit dem 23. Mai 1949 der Bundesrepublik Deutschland an. Ministerprasident war bereits seit Dezember 1946

Hans Ehard

von der CSU, der abwechselnd allein und in Koalition mit der

SPD

regierte. Ehard setzte sich in der Vorbereitung der Beratungen zum

Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland

fur einen weitgehenden

Foderalismus

ein und sah schließlich viele seiner Vorstellungen darin umgesetzt.

Da das Grundgesetz seiner Ansicht nach aber immer noch nicht foderalistisch genug war ? beispielsweise wurde eine Gleichberechtigung des Bundesrates bei der Gesetzgebung gefordert ? lehnte der bayerische Landtag auf Antrag der Staatsregierung das Grundgesetz in seiner Sitzung vom 20. Mai 1949 mit 101 gegen 64 Stimmen

[23]

ab. Gleichwohl wurde (unter der Bedingung, dass zwei Drittel der Bundeslander das Grundgesetz annehmen) am gleichen Tag mit 97 gegen sechs Stimmen bei 70 Stimmenthaltungen

[23]

beschlossen, dass es fur Bayern verbindlich sein sollte. Zugleich sprach sich der Landtag fur die Abhaltung einer Volksbefragung aus, was die amerikanische Militarregierung in Bayern jedoch ablehnte.

[23]

CSU und

CDU

schlossen eine

Fraktionsgemeinschaft im Bundestag

, die seither besteht.

In den 1950er Jahren gab es noch Konkurrenzkampfe zwischen der CSU und der

Bayernpartei

, die bezuglich einer bayerischen Eigenstandigkeit radikaler auftrat als die CSU. In diesem Kontext wird heute die

Spielbankenaffare

gesehen. Bayernpartei und SPD bildeten gemeinsam mit der Vertriebenenpartei

BHE

und der

FDP

von 1954 bis 1957 die

Staatsregierung

im Freistaat, eine

Viererkoalition

unter Ministerprasident Hoegner.

Nach dem Bruch der Koalitionsregierung 1957 entstand eine Dreierkoalition von CSU, BHE und FDP unter dem Ministerprasidenten

Hanns Seidel

von der CSU. Nach dem Rucktritt Seidels aus gesundheitlichen Grunden ubernahm nochmals Ehard fur zwei Jahre das Amt des Ministerprasidenten. Die Bayernpartei versank danach immer mehr in die politische Bedeutungslosigkeit.

Die Nachfolgeregierungen unter

Alfons Goppel

von 1962 bis 1978 waren reine CSU-Regierungen mit absoluter Mehrheit. In der Folge erfolgte ein tiefer Strukturwandel Bayerns, der in den 1960- und 1970er-Jahren Bildung, Infrastruktur und Industrie modernisierte. Neue Gymnasien und Universitaten wurden eroffnet; auf dem Land wurden viele Straßen asphaltiert, zukunftstrachtig erscheinende Branchen Entwicklungen wie Fahrzeug- und Maschinenbau, Luft- und Raumfahrtindustrie und Atomindustrie wurden gefordert. Damit wurde das von der

Agrarwirtschaft

gepragte Bayern zu einem fuhrenden Industriestandort innerhalb der Bundesrepublik Deutschland; es wurde im

Landerfinanzausgleich

vom Empfangerland zum Geberland.

[24]

1971 begann auch die

Gebietsreform in Bayern

.

Wirtschaftlich bewaltigte Bayern nach 1945 den Strukturwandel von einer uberwiegend landwirtschaftlich gepragten Region zu einem Industrieland. Als 1954/55 im Rest der Bundesrepublik

Vollbeschaftigung

erreicht war, siedelten sich viele Betriebe mit modernen Werken in Bayern an. Außerdem profitierte das Land davon, dass im Rahmen der

Wiederbewaffnung

viele Standorte der neu aufzubauenden

Bundeswehr

, aus strategischen Grunden, in die strukturschwachen Regionen Nord- und Ostbayerns gelegt wurden. Sie zogen oft Infrastrukturmaßnahmen in den bisher schlecht erschlossenen Gebieten nach. Auch die

Rustungsindustrie

siedelte sich uberproportional in Bayern an.

1972 wurde die

Gebietsreform

weitgehend abgeschlossen, 71 an Stelle von 143 Landkreisen wurden gebildet, wobei sich die Grenzen der Regierungsbezirke teilweise verschoben. Gleichzeitig entstanden 18

Planungsregionen

. Die Zahl der kreisfreien Stadte reduzierte sich von 48 auf 25. In der Bildungspolitik kam es zu weitreichenden Reformen, so wurden 1968 die Bekenntnisschulen aufgehoben, ab 1972 wurden weitere Landesuniversitaten errichtet (

Passau

,

Bayreuth

). Auch wurden mehrere Fachhochschulen gegrundet (

Hof

,

Landshut

).

1972 fanden die

Olympischen Sommerspiele

und das

Munchner Olympia-Attentat

in der Landeshauptstadt statt.

Franz Josef Strauß

(1915?1988),

Bayerischer Ministerprasident

und CSU-Vorsitzender

Franz Josef Strauß

(1915?1988),

Bayerischer Ministerprasident

und CSU-Vorsitzender

Nach Ende der Amtszeit von Ministerprasident Goppel waren die Nachfolgeregierungen unter

Franz Josef Strauß

von 1978 bis 1988 und

Max Streibl

von 1988 bis 1993 ebenfalls wieder reine CSU-Regierungen mit absoluter Mehrheit. Unter der Regierung von Franz Joseph Strauß kam es zu von starken Protesten aus der Bevolkerung begleiteten Projekten wie dem Bau der atomaren

Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf

oder dem Ausbau des von Umweltschutzern bekampften

Main-Donau-Kanals

.

Auch am 6. Juli 1992 bei der Eroffnung des 18.

Weltwirtschaftsgipfels

in Munchen kam es unter der Regierung von Max Streibl zu schweren Protesten als nach einem

Polizeikessel

500 Demonstranten festgenommen wurden. Im selben Jahr wurde der neue

Flughafen Munchen

in Betrieb genommen und Bayern entwickelte sich vermehrt in einen internationalen

High-Tech

-Standort. Bayern wechselte in Folge bereits 1987 erstmals im

Landerfinanzausgleich

vom Nehmerland zum Geberland und ist seit 2008 ununterbrochen das großte Geberland.

Mit der

Wiedervereinigung

wurde die

Randlage

weiter Gebiete an der ehemaligen Grenze zur DDR und zur Tschechoslowakei uberwunden. In der Folge kam es zum Abzug großer Teile der US-Streitkrafte auch aus Bayern.

Die Nachfolgeregierungen unter

Edmund Stoiber

von 1993 bis 2007 und

Gunther Beckstein

von 2007 bis 2008 waren wiederum reine CSU-Regierungen mit absoluter Mehrheit; von 2003 bis 2008 hatte die CSU sogar eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag. Mit der

16. Landtagswahl

2008 verlor die CSU jedoch die absolute Mehrheit und war seit Jahrzehnten erstmals gezwungen, unter

Horst Seehofer

eine

Koalition

mit der FDP einzugehen, bis 2013 wieder die absolute Mehrheit der CSU

gewonnen

wurde. 2018 ging sie dann wieder

verloren

, als sechs Parteien in den Landtag einzogen. Die CSU bildete daraufhin eine Regierungskoalition mit der

Landesvereinigung Freie Wahler Bayern

unter dem Ministerprasidenten

Markus Soder

. Diese Koalition wurde nach der

Landtagswahl 2023

fortgesetzt.

- Monumenta Boica

, herausgegeben von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Bande 1?50, 53,54 und 60, Munchen, 1763?1916, 1932, 1956)

- Karl Bosl

:

Bayerische Geschichte.

Munchen 1979.

- Ernst Deuerlein:

Geschichte Bayerns.

Ploetz, Wurzburg 1975,

ISBN 3-87640-053-8

.

- Dirk Gotschmann

:

Wirtschaftsgeschichte Bayerns: 19. und 20. Jahrhundert.

Pustet, Regensburg 2010,

ISBN 978-3-7917-2230-6

.

- Egon Johannes Greipl (Hrsg.):

Aus Bayerns Geschichte. Forschungen als Festgabe zum 70. Geburtstag von Andreas Kraus.

EOS, St. Ottilien 1992,

ISBN 3-88096-653-2

.

- Martin Herrant:

Bayerns chronologische Geschichte. Die bayerische Geschichte von der Romerzeit bis heute. Politik und Kultur in ubersichtlicher Tabellenform im Zusammenhang mit deutscher und europaischer Geschichte.

KultVe, Wolnzach 2008,

ISBN 978-3-940959-01-0

.

- Peter Claus Hartmann:

Bayerns Weg in die Gegenwart. Vom Stammesherzogtum zum Freistaat heute.

2. Auflage. Pustet, Regensburg 2004,

ISBN 3-7917-1875-4

.

- Benno Hubensteiner

:

Bayerische Geschichte

. 16. Auflage. Rosenheimer Verlag, Rosenheim 2006,

ISBN 3-475-53756-7

.

- Andreas Kraus

:

Geschichte Bayerns. Von den Anfangen bis zur Gegenwart.

3. erweiterte Auflage. Beck, Munchen 2004,

ISBN 3-406-51540-1

. (Ersterscheinung 1983)