| Neckar

|

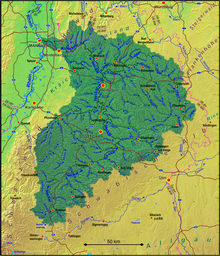

Verlauf des Neckars (zur

OSM-Karte

) Verlauf des Neckars (zur

OSM-Karte

)

Verlauf des Neckars (zur

OSM-Karte

)

|

| Daten

|

| Gewasserkennzahl

|

DE

: 238

|

| Lage

|

Deutschland

|

| Flusssystem

|

Rhein

|

| Abfluss uber

|

Rhein

→

Nordsee

|

| Quellgebiet

|

designiert:

Schwenningen

,

Stadtpark Moglingshohe

nach LUBW-FG10 (Polygonzug):

sudliches

Schwenninger Moos

48° 2′ 42″

N

,

8° 31′ 42″

O

48.044961111111

8.52825

705

|

| Quellhohe

|

ca.

705

m u.

NN

[1]

im sudl. Schwenninger Moos

|

| Mundung

|

bei

Mannheim

von rechts und zuletzt Sudosten in den

Rhein

49.511666666667

8.4375

88

Koordinaten:

49° 30′ 42″

N

,

8° 26′ 15″

O

49° 30′ 42″

N

,

8° 26′ 15″

O

49.511666666667

8.4375

88

|

| Mundungshohe

|

ca.

88

m u.

NN

[1]

|

| Hohenunterschied

|

ca. 617 m

|

| Sohlgefalle

|

ca. 1,7 ‰

|

| Lange

|

362,3 km

[2]

ab Q. im sudl. Schwenninger Moos

|

|

|

379,7 km

[3]

mit Oberlauf

Eschach

|

| Einzugsgebiet

|

13.934 km²

[4]

|

|

Abfluss

am Pegel Rottweil

[5]

|

MQ

|

5,36 m³/s

|

|

Abfluss

am Pegel Gundelsheim

|

MQ

|

88,2 m³/s

|

Abfluss

am Pegel Rockenau SKA

A

Eo

: 12.710 km²

Lage: 60,7 km

oberhalb der Mundung

|

NNQ

(04.07.1976)

MNQ 1951/2009

MQ 1951/2009

Mq 1951/2009

MHQ 1951/2009

HHQ

(21.12.1993)

|

18,4 m³/s

36,5 m³/s

136 m³/s

10,7 l/(s km²)

1170 m³/s

2690 m³/s

|

|

Abfluss

am Pegel Mannheim

|

MQ

|

145 m³/s

|

| Großstadte

|

Reutlingen

,

Stuttgart

,

Heilbronn

,

Heidelberg

,

Mannheim

|

| Hafen

|

Plochingen,

Stuttgart

, Heilbronn,

Mannheim

|

| Schiffbarkeit

|

203 km

[6]

von der Mundung bis

Plochingen

fur

Großmotorguterschiffe

|

Der Neckar bei Heidelberg Der Neckar bei Heidelberg

Der Neckar bei Heidelberg

|

Der

Neckar

ist ein

Nebenfluss

des

Rheins

in

Deutschland

von 362 km Lange ? mit dem langeren Oberlauf

Eschach

von 380 km ? der mit seinem annahernd 14.000 km² großen

Einzugsgebiet

den zentralen Teil

Baden-Wurttembergs

entwassert. An seiner Mundung fließen im Mittel 145 m³/s ab. Hydrologisch ist der Neckar damit nach

Aare

,

Maas

,

Mosel

und

Main

der funftgroßte Nebenfluss des Rheins und nach Lange wie auch nach Wasserfuhrung der

zwolftgroßte Fluss Deutschlands

.

Der Neckar entspringt auf der

Baar

bei

Villingen-Schwenningen

auf

705

m u. NN

. Zunachst fließt er zwischen

Schwarzwald

und

Schwabischer Alb

nach Nordosten, ab dem ?Neckarknie“ bei

Plochingen

nordwestwarts bis nordwarts durch die Ballungsraume von

Stuttgart

und

Heilbronn

, dann ab

Eberbach

im

Odenwald

westwarts bis

Heidelberg

und schließlich in der

Oberrheinischen Tiefebene

nordwestwarts bis

Mannheim

. Dort

⊙

49.512177

8.437187

mundet er auf 88 m Meereshohe in den Rhein. Seine drei großten Nebenflusse sind die

Enz

, der

Kocher

und die

Jagst

.

Der Neckar ist von Plochingen abwarts mittels

Stauhaltungen

zum Großschifffahrtsweg (

Bundeswasserstraße

) ausgebaut mit bedeutenden Hafen in

Stuttgart

,

Heilbronn

und

Mannheim

.

Durch

Begradigungen

, Eindeichungen und anderes haben die

Gewasserstruktur

und die Fließdynamik des vormaligen Naturflusses sehr gelitten und die strukturreichen

Auenlandschaften

sind oft verschwunden. Inzwischen wurden einige

Altwasserabschnitte

(Altneckar)

renaturiert, die

Wasserqualitat

hat sich seit den 1970er Jahren erheblich verbessert.

Der Neckar fließt fast nur durch Baden-Wurttemberg. Allein im Odenwald bei

Neckarsteinach

und bei

Hirschhorn

ist er abschnittsweise Grenzfluss zu

Hessen

. Der Stadtteil

Ersheim

von Hirschhorn, in einer engen nordlichen Neckarschlinge gelegen, und ein flussabwartiger Abschnitt des linken Ufers sind die einzigen Landesteile Hessens links des Neckars.

Der

Name

Neckar wird von

Albrecht Greule

zu den

alteuropaischen

bzw.

voreinzelsprachig-indogermanischen

Gewassernamen gezahlt, also zur altesten fassbaren Namensschicht im mitteleuropaischen Raum. Er ist mithin eindeutig als indogermanisch, aber nicht eindeutig als

keltisch

zu identifizieren, und mag also alter sein als die Besiedlung Suddeutschlands durch die Kelten bzw. die Herausbildung der

protokeltischen Sprache

bei den ebendort siedelnden Indogermanen. Als ursprungliche indogermanische Namensform wird

*Nik-r-os

angenommen, was so viel wie ?heftiger, schneller Fluss“ bedeutet (zur

Wurzel

*neik

?nach vorne drangen“ oder auch ?sich erheben“). Dieselbe Etymologie hat der Fluss

Necker

, ein Nebenfluss der

Thur

in der Nordostschweiz.

[7]

[8]

[9]

Die Germanen, die ab dem 1. Jahrhundert v. Chr. auch im Neckarraum siedelten, ubernahmen diesen Namen von den Kelten; schon im 8. Jahrhundert erscheint der Name

Neckar

in seiner heutigen Schreibung in althochdeutschen Urkunden, im Hochmittelalter ? also im Mittelhochdeutschen ? finden sich daneben Schreibungen wie

Necker

,

Nekker

und

Negger

. Der

lateinische

Name des Neckars lautet

Nicer

.

[10]

Einzugsgebiet des Neckars

Einzugsgebiet des Neckars

Quellgebiet des Neckars im Schwenninger Moos

Quellgebiet des Neckars im Schwenninger Moos

Neue Neckarquelle

Neue Neckarquelle

Der Neckar in Schwenningen

Der Neckar in Schwenningen

Das

Quellgebiet

des Neckars liegt im

Schwenninger Moos

zwischen

Schwenningen

und

Bad Durrheim

. Die traditionell ausgewiesene

Quelle

des Flusses liegt im Stadtpark Moglingshohe in Schwenningen. Vor der

Landesgartenschau Villingen-Schwenningen 2010

war der Neckar innerhalb des Stadtgebiets Schwenningen weitestgehend

verdolt

. Um die Stadt besser gegen zuletzt gehauft auftretende Hochwasser durch Uberfullung der Dole zu schutzen, wurde im Zuge der Landesgartenschau dem Fluss ab der Quelle mehr Stauraum und ein zumeist neues offenes Bachbett geschaffen, das weithin im neu angelegten Gartenschaugelande verlauft.

Noch bis kurz vor

Rottweil

ist der Neckar nur ein kleiner Bach auf der

Hochebene

der

Baar

. In

Deißlingen

-Lauffen hatte er seinen einzigen, vier Meter hohen

Wasserfall

, der heute trockengelegt ist. Danach fließt der Neckar mit der von der

Schwarzwald

-Ostabdachung herziehenden und erheblich mehr Wasser fuhrenden

Eschach

zusammen. Deren am Brogen entspringender Hauptquellast Glasbach ist,

hydrografisch

betrachtet, der

Hauptfluss

des Neckar-Flusssystems.

Mit diesem Zusammenfluss oberhalb von Rottweil tritt der Neckar in ein enges, waldreiches Tal ein und bahnt sich dann fur die nachsten 80 km seinen Weg nach Norden zwischen den Hohenzugen des Schwarzwalds und der

Schwabischen Alb

. Nordlich von Rottweil hat er bei der

Neckarburg

zwei Umlaufberge geschaffen, zwischen denen ihn die

A 81

auf der

Neckarburgbrucke

uberspannt. Weiter flussabwarts liegt hoch uber dem Neckar die Altstadt von

Oberndorf

auf einer

Kalksinterterrasse

, die eines der kesselartigen Nebentaler ausfullt. Bei

Horb

wendet er sich vor der

Gauplatte

nach Nordosten und fließt dann in dessen Richtung vor dem

Albtrauf

. Bei Weitingen wird das Tal von der 127 m hohen

Neckartalbrucke

der A 81 uberspannt. Bei

Rottenburg

tritt er in die Tubinger Talweitung ein. Hinter

Tubingen

verengt sich das Tal wieder. Ab hier sind die umliegenden Hochflachen wesentlich starker besiedelt.

Bei Plochingen knickt der Neckar am dortigen ?Neckarknie“ bei der Mundung der rechts von der Alb her zufließenden

Fils

scharf nach Nordwesten ab. Von hier an ist er als Schifffahrtsstraße ausgebaut und verlauft bis Stuttgart in weiter, verstadterter, von Verkehrsbauten durchzogener und mit Industrie uberbauter Flussaue, die erst im Bereich des

Cannstatter

Talknickes kurz von großen Parkanlagen unterbrochen wird. Auch hier wieder zeigen die Talrander Kalksinterbildungen.

Hinter Stuttgart schlagt er wieder die Generalrichtung nach Norden ein. In einem kurvenreichen und engen Talabschnitt durch den

Landkreis Ludwigsburg

fließen ihm von rechts bei

Remseck

die

Rems

, dann ebenfalls von rechts nordlich von

Marbach

die

Murr

zu; nach Passieren der

Hessigheimer Felsengarten

erreicht ihn danach von links bei

Besigheim

die wasserreiche

Enz

. Die einstige Stromschnelle am

Lauffener

Maanderhalsdurchbruch ist heute uberstaut. Im

Unterland

um

Heilbronn

durchlauft der Neckar dann in wieder breiter Aue eine offene Landschaft. Bei

Bad Friedrichshall

nimmt er auf nur zwei Kilometern Fließstrecke nacheinander von rechts die zwei anderen seiner großen Nebenflusse auf: erst seinen wasserreichsten Nebenfluss

Kocher

und kurz darauf seinen offiziell langsten, die

Jagst

, was zusammen seine Wasserfuhrung ungefahr verdoppelt.

Neckar-Radweg bei Zwingenberg

Neckar-Radweg bei Zwingenberg

Zwischen

Bad Wimpfen

mit seiner

Stauferpfalz

und

Mosbach

tritt der Neckar in den

Odenwald

ein, wo erneut in einem schluchtartigen Tal hohe, bewaldete Hange seine Ufer saumen und vor allem rechtsseitig tief eingeschnittene Taler munden. Am letzten seiner markanten Knie bei

Eberbach

biegt er dabei nach Westen, tritt bei

Hirschhorn

kurz auf hessisches Gebiet uber und ist anschließend bis nach

Neckarsteinach

auf langen Strecken die Landesgrenze zwischen Baden-Wurttemberg und Hessen. Bei

Neckargemund

mundet von links die

Elsenz

, ihr Unterlauf nutzt den abwartigen Teil der sich weit nach Suden ziehenden ehemaligen

Maurer

Talschlinge, die der Neckar nach einem Maanderdurchbruch hinterlassen hatte. Bei der Stadt

Heidelberg

, die im Norden an den Odenwald und im Suden an das

Konigstuhlmassiv

grenzt, ist das Neckartal zwischen beidseits uber 400 Meter hoheren Bergen am tiefsten eingeschnitten. Nach Passieren der Heidelberger Altstadt tritt der Strom in die weite

Oberrheinische Tiefebene

ein und mundet nach weiteren rund 25 Kilometern in Mannheim etwa in deren Mitte von rechts in den

Rhein

.

Eschachmundung in

Rottweil

Eschachmundung in

Rottweil

Starzelmundung in Bieringen

Starzelmundung in Bieringen

Steinlachmundung in Tubingen

Steinlachmundung in Tubingen

Aichmundung bei Nurtingen-Oberensingen

Aichmundung bei Nurtingen-Oberensingen

Mundung der Korsch rechts bei

Deizisau

Mundung der Korsch rechts bei

Deizisau

Letzter der großen Zuflusse und langster uberhaupt ist die Jagst bei

Bad Friedrichshall

Jagstfeld

Letzter der großen Zuflusse und langster uberhaupt ist die Jagst bei

Bad Friedrichshall

Jagstfeld

Zur Diskussion der ?wahren Quelle“ des Neckars siehe im vorigen Abschnitt.

Die großten unter den

Zuflussen

des Neckars sind die

Enz

mit dem großten Einzugsgebiet, der

Kocher

mit der hochsten mittleren Wasserfuhrung und die

Jagst

mit der großten Lange. Der Kocher-Nebenfluss

Lein

ist am Zusammenfluss nicht nur langer als der dortige Oberlauf des Kochers, sondern auch wasserreicher; nach hydrografischer Konvention ware damit die Lein als Hauptfluss des Kochersystems anzusehen, das mit dann 201 Kilometern langstem Fließweg das der Jagst noch ubertrifft.

Von der offiziellen Quelle bis zur Mundung aufgezahlt.

- Eschach

(linker Zufluss bei

Rottweil

-Buhlingen, 38,1 km)

- Prim

(rechter Zufluss bei Rottweil, 21,1 km)

- Schlichem

(rechter Zufluss bei

Epfendorf

, 34,4 km)

- Glatt

(linker Zufluss bei

Horb

-Neckarhausen, 34,2 km)

- Eyach

(rechter Zufluss beim Bahnhof Eyach, Gemeinde

Eutingen im Gau

, 50,4 km)

- Starzel

(rechter Zufluss bei

Rottenburg

-

Bieringen

, 42,8 km)

- Steinlach

(rechter Zufluss bei

Tubingen

, 25,1 km)

- Ammer

(linker Zufluss bei

Tubingen-Lustnau

, 22,5 km)

- Echaz

(rechter Zufluss bei

Kirchentellinsfurt

, 22,8 km)

- Erms

(rechter Zufluss bei

Neckartenzlingen

, 32,7 km)

- Aich

(linker Zufluss bei

Nurtingen-Oberensingen

, 30,4 km)

- Lauter

(rechter Zufluss bei

Wendlingen

, 25,7 km)

- Fils

(rechter Zufluss bei

Plochingen

, 62,8 km)

- Korsch

(linker Zufluss westlich von

Deizisau

, 26,3 km)

- Rems

(rechter Zufluss bei

Remseck

, 78,4 km)

- Murr

(rechter Zufluss bei

Marbach

, 51,5 km)

- Enz

(linker Zufluss bei

Besigheim

, 105,5 km)

- Zaber

(linker Zufluss bei

Lauffen

, 22,4 km)

- Schozach

(rechter Zufluss bei

Heilbronn-Sontheim

, 25,6 km)

- Lein

(linker Zufluss bei

Heilbronn-Neckargartach

, 27,3 km)

- Sulm

(rechter Zufluss bei

Neckarsulm

, 26,2 km)

- Kocher

(rechter Zufluss bei Bad Friedrichshall-

Kochendorf

, 168,7 km)

- Jagst

(rechter Zufluss bei

Bad Friedrichshall

-Jagstfeld, 190,2 km)

- Elz

(rechter Zufluss bei

Mosbach-Neckarelz

, 39,8 km)

- Itter

(rechter Zufluss in

Eberbach

, 28,0 km)

- Laxbach

(rechter Zufluss bei

Hirschhorn

, 30,0 km mit langstem Oberlauf)

- Steinach

(rechter Zufluss bei

Neckarsteinach

, 21,9 km)

- Elsenz

(linker Zufluss bei

Neckargemund

, 53,4 km)

Blick auf den Neckar in

Tubingen

und die Silhouette der Tubinger Altstadt mit dem

Holderlinturm

Blick auf den Neckar in

Tubingen

und die Silhouette der Tubinger Altstadt mit dem

Holderlinturm

Blick vom

Philosophenweg

auf die Altstadt

Heidelbergs

mit Schloss und

Alter Brucke

Blick vom

Philosophenweg

auf die Altstadt

Heidelbergs

mit Schloss und

Alter Brucke

Blick auf den zugefrorenen Neckar und das

Neuenheimer

Ufer, die

Alte Brucke

und die

Heidelberger Altstadt

, Februar 2012

Blick auf den zugefrorenen Neckar und das

Neuenheimer

Ufer, die

Alte Brucke

und die

Heidelberger Altstadt

, Februar 2012

Blick auf die Neckarschleifen des Alt-Neckars im Bereich des

hessischen Rieds

Blick auf die Neckarschleifen des Alt-Neckars im Bereich des

hessischen Rieds

Neckar in

Mannheim

Neckar in

Mannheim

Blick auf den Neckar von der

Burg Hornberg

bei

Neckarzimmern

Blick auf den Neckar von der

Burg Hornberg

bei

Neckarzimmern

Der Neckar beruhrt die nachfolgend in der Reihenfolge von der Quelle zur Mundung genannten Landkreise, Stadte und Gemeinden:

- Schwarzwald-Baar-Kreis

:

Villingen-Schwenningen

,

Dauchingen

- Landkreis Rottweil

:

Deißlingen

,

Rottweil

,

Villingendorf

,

Epfendorf

,

Oberndorf am Neckar

,

Sulz am Neckar

- Landkreis Freudenstadt

:

Horb am Neckar

,

Eutingen im Gau

(Weitinger Muhle)

- Landkreis Tubingen

:

Starzach

(Ortsteile

Borstingen

und

Sulzau

),

Rottenburg am Neckar

,

Tubingen

,

Kirchentellinsfurt

- Landkreis Reutlingen

:

Reutlingen

(Stadtteile

Altenburg

,

Oferdingen

und

Mittelstadt

),

Pliezhausen

- Landkreis Esslingen

:

Neckartenzlingen

,

Neckartailfingen

,

Nurtingen

,

Oberboihingen

,

Unterensingen

,

Wendlingen am Neckar

,

Kongen

,

Wernau (Neckar)

,

Plochingen

,

Deizisau

,

Altbach

,

Esslingen am Neckar

- Stuttgart

(Stadtkreis):

Stadtteile

Oberturkheim

,

Hedelfingen

,

Wangen

,

Unterturkheim

,

Stuttgart-Ost

,

Bad Cannstatt

,

Munster

,

Hofen

,

Muhlhausen

- Rems-Murr-Kreis

:

Fellbach

(Stadtteil

Oeffingen

)

- Landkreis Ludwigsburg

:

Remseck am Neckar

,

Ludwigsburg

(Stadtteile

Poppenweiler

,

Hoheneck

und

Neckarweihingen

),

Marbach am Neckar

,

Benningen am Neckar

,

Freiberg am Neckar

,

Pleidelsheim

,

Ingersheim

,

Mundelsheim

,

Hessigheim

,

Besigheim

,

Walheim

,

Gemmrigheim

,

Kirchheim am Neckar

- Landkreis Heilbronn

:

Neckarwestheim

,

Lauffen am Neckar

,

Talheim

,

Nordheim

- Heilbronn

(Stadtkreis):

Stadtteile

Horkheim

,

Klingenberg

,

Bockingen

,

Sontheim

, Heilbronn,

Neckargartach

- Landkreis Heilbronn:

Neckarsulm

,

Untereisesheim

,

Bad Friedrichshall

,

Bad Wimpfen

,

Offenau

,

Bad Rappenau

(Stadtteil

Heinsheim

),

Gundelsheim

- Neckar-Odenwald-Kreis

:

Haßmersheim

,

Neckarzimmern

,

Mosbach

(Stadtteile

Neckarelz

und

Diedesheim

),

Obrigheim

,

Binau

,

Neckargerach

,

Zwingenberg

- Rhein-Neckar-Kreis

:

Eberbach

,

Schonbrunn (Baden)

- Kreis Bergstraße

(

Hessen

):

Hirschhorn (Neckar)

,

Neckarsteinach

- Rhein-Neckar-Kreis:

Neckargemund

- Heidelberg

(Stadtkreis):

Stadtteile

Schlierbach

,

Ziegelhausen

,

Neuenheim

,

Altstadt

,

Bergheim

,

Wieblingen

- Rhein-Neckar-Kreis:

Dossenheim

(Ortsteil

Schwabenheim

),

Edingen-Neckarhausen

,

Ladenburg

,

Ilvesheim

- Mannheim

(Stadtkreis):

Stadtteile

Seckenheim

,

Feudenheim

,

Neuostheim

,

Oststadt

,

Neckarstadt-Ost

,

Innenstadt/Jungbusch

,

Neckarstadt-West

Historische Neckarlaufe an der Mundung

Historische Neckarlaufe an der Mundung

Neckarmundung

Neckarmundung

Der Ur-Neckar entstand als

Stufenrand

-Gerinne infolge der allmahlichen Heraushebung des

Schwarzwaldes

und der damit verbundenen erosiven Ruckverlegung der Stufen des

sudwestdeutschen Schichtstufenlandes

. Er floss lange Zeit auf der durch die harten Kalke des

Muschelkalks

bedingten Hochflache der verschiedenen

Gaulandschaften

. Bei Horb wurde der Flusslauf durch die Grabenstruktur des sogenannten

Schwabischen

Lineaments

, das in etwa parallel zum Stufenrand der Schwabischen Alb verlauft, nach Nordosten abgelenkt. In der Folge tiefte sich der Neckar in die Muschelkalk-

Hochflachen

zwischen Rottweil und Rottenburg sowie in die jungeren

Keuper

- und Juraschichten im Nordosten ein und schuf im Bereich der morphologisch harten Kalke und Sandsteine enge

Durchbruchstaler

. Die Flussvertiefung wurde noch durch das weitere Aufdringen des Schwarzwaldes sowie durch ruckschreitende Erosion des von Norden angreifenden jungeren Neckarlaufs vorangetrieben, der bei Plochingen das Urneckar-System anzapfte (daher das Neckarknie), das uber die Ur

lone

zur

Urdonau

floss. Begunstigend in diesem Flussabschnitt wirkte auch der

Schurwaldgraben

, eine Randverwerfung des Fildergrabens, die sich als Gewasserleitlinie auswirkte.

Der heutige Unterlauf des Neckars war ehemals die Ur-

Enz

, bevor durch ruckschreitende Erosion eines bei Besigheim in die Ur-Enz fließenden Nebenflusses das Fluss-System des Ur-Neckars angezapft wurde. Die Enz wurde dadurch zum Nebenfluss des Neckars.

[11]

Einen Hinweis auf das ehemals weit nach Nordwesten reichende Flusssystem der Donau gibt auch die von Nordwesten nach Sudosten, also zur (Ur-)Donau hin verlaufende Eschach. Mit der Ruckverlagerung der Schichtstufen wurde sie von einem Neckar-Nebenbach angezapft und um etwa 90° nach Osten abgelenkt. Sie war also aus flusshistorischer Sicht nie ein Quellfluss des Neckars.

Bis noch etwa vor 2000 Jahren floss der Neckar im Bereich der

Oberrheinischen Tiefebene

durch eine Auenlandschaft mit einem Gewirr von Maandern, Schlingen, Altwassern und verlandeten Armen zwischen Rhein im Westen und Odenwaldfuß im Osten nach Norden und mundete erst nordlich von

Darmstadt

bei

Trebur

in den Rhein, also ungefahr 50 Kilometer nordlich der heutigen Mundung in Mannheim.

[12]

[13]

[14]

Auf Luftbildern ist das uber weite Strecken noch sehr gut zu erkennen.

Im 13. Jahrhundert lag die Mundung in den Rhein sudlich von Mannheim. In der Folge einer großen Uberschwemmung anderte der Neckar um 1275 seinen Lauf und mundet seitdem nordlich der Stadt in den Rhein.

[15]

Die

?Charte des alten Flußlaufs im Ober-Rhein-Thal“

zeigt die unterschiedlichen Flussverlaufe vom 6. Jhd. bis 1850 zwischen Speyer und Worms bzw. Heidelberg und Mannheim. Die letzte Anderung erfuhr der Neckar hier im Zusammenhang mit der

Rheinbegradigung

durch den ?Friesenheimer

Durchstich

“ westlich der heutigen

Friesenheimer Insel

. Zuvor mundete der Neckar im Bereich des heutigen

Industriehafens Mannheim

in den Rhein. Dessen neues Flussbett bedingte auch eine Verlegung des Neckars. Nachdem der Altneckar Anfang 1869 abgetrennt war, nahm der Neckar seinen Lauf durch den neuen Neckardurchstich, der 1880 endgultig fertiggestellt war.

[16]

Bemerkenswert ist der Wechsel zwischen Engtalabschnitten und Talweitungen. Die Engtaler sind uberwiegend durch die Eintiefung des Neckars in die Muschelkalkhochflache und den darunter liegenden

Buntsandstein

entstanden. Talweitungen bildete der Fluss im Bereich morphologisch weicher Tone und Mergel. Breite Talauen entstanden auch durch die starke Auffullung mit

Auelehmen

seit Beginn der Besiedlung in der

Jungsteinzeit

und die damit einhergehende

Entwaldung

und

Bodenerosion

.

Im Bereich der Engtaler fallen die

Talmaander

und

Umlaufberge

auf. Die Maander wurden vom Ur-Neckar gebildet, der auf der fast ebenen Muschelkalk-Hochebene trage dahinfloss. Sie bildeten wahrend der Eintiefungsphasen die morphologischen Grundstrukturen und sind im harten Muschelkalkgestein als Talmaander vom Fluss herausgearbeitet worden. Der bekannteste Umlaufberg ist der von

Lauffen

, dessen Maanderhals noch in historischer Zeit durchbrach und einen Wasserfall, ein

Laufen

, entstehen ließ. An den Prallhangen finden sich haufig Felsen, die von den Kalken des oberen Muschelkalks gebildet werden, wie beispielsweise die Felsengarten bei

Hessigheim

. Sie lagern auf den Mergeln und Tonen des mittleren Muschelkalks und konnen in ganzen Gesteinspaketen, sogenannten

Schollen

, hangabwarts zum Neckar hin

absacken

. Im Odenwald laufen von beiden Seiten enge

Schluchten

und

Klingen

auf den Neckar zu, so zum Beispiel die

Wolfschlucht

und die

Margarethenschlucht

.

Blick von den Hessigheimer Felsengarten ins Neckartal

Blick von den Hessigheimer Felsengarten ins Neckartal

Am Neckar gelegene Mauerterrassen des

Cannstatter Zuckerle

in Stuttgart

Am Neckar gelegene Mauerterrassen des

Cannstatter Zuckerle

in Stuttgart

Der Neckar in Neckarsulm, im Hintergrund das Heilbronner Kohlekraftwerk.

Der Neckar in Neckarsulm, im Hintergrund das Heilbronner Kohlekraftwerk.

Die Neckarschleife um den

Dilsberg

, von der

Hinterburg

aus gesehen

Die Neckarschleife um den

Dilsberg

, von der

Hinterburg

aus gesehen

Heidelberg

, das

Neuenheimer

Ufer mit der Neckarwiese und dem Heiligenberg

Heidelberg

, das

Neuenheimer

Ufer mit der Neckarwiese und dem Heiligenberg

Uber die

Landnutzung

der ebenen Talniederungen bestehen Konflikte. Es befinden sich dort nahrstoffreiche und aufgrund ihres gunstigen Gefuges fur den

Ackerbau

sehr gut geeignete Boden. Im stark reliefierten Neckarraum stellt das Neckartal aber die einzige Moglichkeit zum Bau von Verkehrsinfrastruktur dar. Große ebene Flachen sind allerdings auch fur die Anlage von Gewerbe- und Industrieanlagen gesucht. Des Weiteren unterliegen die Tallagen der Dynamik des Neckars und seiner Nebenflusse. Hochwasser konnen menschliche Nutzungen einschranken oder gefahrden. Der Fluss selbst erfullt schließlich auch eine Funktion als

Lebensraum

fur zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.

Die Tallagen blieben aufgrund der Hochwassergefahrdung lange Zeit unbesiedelt, wurden aber intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Wegeverbindungen verliefen meist uber die Hohen und querten die Taler nur, wo Furten uber den Neckar fuhrten. Erst die einsetzende

Industrialisierung

im 19. Jahrhundert brachte einen grundlegenden Nutzungswandel. Der Neckar wurde weitgehend begradigt, um der Hochwasser Herr zu werden und Flachen fur Industriebauten zu gewinnen. Gleichzeitig erfolgte der Bau von Bahnstrecken und Chausseen auch im Neckartal. In weiten Teilen wandelte sich die Landschaft des Neckartals von einer Kultur- in eine Industrielandschaft. Ein Beispiel dafur ist das Neckartal zwischen

Plochingen

und

Bad Cannstatt

, das von großen Verkehrsadern durchzogen ist. Auch Freizeiteinrichtungen mit großem Flachenbedarf wie die

MHPArena

, die

Hanns-Martin-Schleyer-Halle

oder der

Cannstatter Wasen

, Austragungsort des zweitgroßten Volksfests Deutschlands, haben dort ihren Platz gefunden. Der Begriff

Wasen

gibt einen Hinweis darauf, dass sich dort ehedem eine Auenwiese befand, auf der das Fest ausgetragen wurde. Markante Punkte der Industrielandschaft im Neckartal sind die hohen Schornsteine der

Kohlekraftwerke

Altbach/Deizisau

und

Heilbronn

sowie die Montagehallen des Daimler-Motorenwerks in Unterturkheim und das Audi-Werk in Neckarsulm.

Zum großen Teil werden die Tallagen aber auch heute noch ackerbaulich genutzt. Haufig erlauben sie den Anbau lukrativer Sonderkulturen wie Gemuse oder

Hopfen

, beispielsweise zwischen Rottenburg und Tubingen.

Ein Reibungspunkt ist der

Kiesabbau

in den Talniederungen. Einerseits werden dadurch landwirtschaftliche Flachen der Nutzung entzogen. Andererseits entstanden dadurch große Seen, die heute als Freizeiteinrichtungen gerne genutzt werden, zum Baden, Windsurfen und Angeln. Diese

Baggerseen

wurden auch zum Lebensraum von Vogeln, Amphibien und anderen Wasserlebewesen. Solche großen Baggerseen befinden sich beispielsweise im Neckartal bei

Kirchentellinsfurt

und zwischen

Freiberg am Neckar

und

Pleidelsheim

. Die Schotterkorper des Neckars haben aber auch eine bedeutende Rolle als Wasserspeicher. Sie werden vielerorts zur Trinkwassergewinnung genutzt.

Mit den Tallagen kontrastieren die meist steilen Hange, die uberwiegend bewaldet sind und daher unter forstwirtschaftlicher Nutzung stehen. Die sonnenexponierten Sudlagen sind haufig mit Wein bebaut und durch Trockenmauern terrassiert. Dort werden die regionalen Rotwein-Rebsorten

Trollinger

,

Schwarzriesling

und

Lemberger

angebaut, die traditionell in

Wurttemberg

auch am meisten getrunken werden. Besonders der mittlere Neckar um Besigheim und Lauffen ist durch teils extreme

Steillagen

gepragt, die nur in Handarbeit bewirtschaftet werden konnen.

Die Weinterrassen am Neckar liefern mit den Einzugsgebieten der Nebenflusse den großten Teil der Anbauflache des

Weinbaugebietes Wurttemberg

. Die Weinlagen im Unterlauf von Heinsheim bis Heidelberg zahlen zum

Anbaugebiet Baden

. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war der Weinbau im Neckartal noch weiter verbreitet. Von der Aufgabe fruherer Weinberge kunden heute noch die vielen

Weinbergsbrachen

insbesondere in ungunstigen Anbaulagen. Dort hat sich oft eine artenreiche Vegetation und Tierwelt wieder eingefunden. Ein Beispiel sind die Sudhanglagen des oberhalb des Neckars gelegenen

Spitzbergs

bei Tubingen.

Die Hanglagen des Neckartals sind oft auch bevorzugte Gebiete fur Wohnbebauung gehobener Anspruche, da sie weite und unverbaubare Ausblicke ermoglichen.

Der Fluss selbst wurde aufgrund seiner großen Bedeutung fur die Binnenschifffahrt (

siehe unten

) uber Jahrhunderte hinweg immer weiter ausgebaut. Mit dem Ausbau zur Großschifffahrtsstraße im 20. Jahrhundert verschwanden zwischen Plochingen und der Mundung auch die letzten freifließenden Abschnitte, der ganze Fluss ab Plochingen besteht heute nur noch aus staugepragten Bereichen.

Der nicht staugeregelte Altneckar bei

Freiberg am Neckar

Der nicht staugeregelte Altneckar bei

Freiberg am Neckar

Die vielfaltige Nutzung als

Brauchwasserressource

und

Wasserstraße

sowie zur

Wasserkraftgewinnung

brachte erhebliche Eingriffe in das

okologische

Gefuge des Flusses mit sich. Mehrere Initiativen setzen sich fur die

Renaturierung

des Neckars, die okologische Aufwertung des Flusssystems, die Verbesserung der

Wasserqualitat

, verbesserten

Hochwasserschutz

und die Schaffung attraktiver

Naherholungsgebiete

entlang des Flusses ein. Auch wenn erst unlangst damit begonnen wurde, den Neckar im Rahmen der bundesweiten

Kampagne Lebendige Flusse

und der Aktion

Lebendiger Neckar

von seinem teilweise vorhandenen Betonkorsett zu befreien, so konnte der Fluss doch schon als Naherholungsgebiet und als Lebensraum fur Tiere und Pflanzen streckenweise neu entwickelt werden. Der Neckar gilt zwar weithin als Symbol bedrohter Natur ? nirgendwo in Deutschland findet sich etwa eine hohere Kraftwerksdichte ?, doch wurden inzwischen zahlreiche Naturschutzgebiete ausgewiesen und einzelne Uferabschnitte renaturiert.

Bei einem Sauerstoffgehalt unterhalb 4 mg/l werden die Kraftwerksbetreiber dazu veranlasst, mit speziell ausgelegten Turbinen, das Wasser zu beluften. Dadurch gab es im Neckar in den letzten 20 Jahren (2003) kein Fischsterben mehr durch Sauerstoffmangel.

[17]

Das Naturschutzgebiet Neckarburg

Das Naturschutzgebiet Neckarburg

Im Neckartal gibt es zahlreiche Naturschutzgebiete. Allerdings umfassen nur wenige auch tatsachlich Abschnitte des Gewasserbetts des Neckars selbst. Dies trifft nur in neun Schutzgebieten zu:

- Schwenninger Moos

, Schwarzwald-Baar-Kreis, ca. 1 km

- Neckarburg

, Landkreis Rottweil, ca. 1,7 km

- Altneckar

, Landkreis Ludwigsburg, ca. 4,3 km

- Altneckar Horkheim

, Landkreis Heilbronn und Stadt Heilbronn, ca. 3,4 km

- Altneckar Heidelberg-Wieblingen

, Heidelberg, ca. 3,0 km

- Altneckar Worth-Weidenstucker

, Heidelberg, Rhein-Neckar-kreis ca. 1,5 km

- Neckaraue zwischen Botzheimer Wasen und Obere Worth

, Rhein-Neckar-Kreis, ca. 600 m

- Altneckarschleife-Neckarplatten

, Rhein-Neckar-Kreis, ca. 2,8 km

- Worthel

, Mannheim, ca. 900 m.

Damit stehen ca. 19,2 km von 362,3 km und damit 5,3 % der gesamten Fließstrecke des Neckars unter Naturschutz.

Ungefahr 82,7 km der Fließstrecke des Neckars liegen innerhalb von FFH-Gebieten, das entspricht 22,8 %. Die FFH-Gebiete, die vom Neckar durchflossen werden, sind:

- Baar, Eschach und Sudostschwarzwald

, ca. 3,3 km

- Neckartal zwischen Rottweil und Sulz

, ca. 27,4 km

- Horber Neckarhange

, ca. 0,5 km

- Neckar und Seitentaler bei Rottenburg

, ca. 17,1 km

- Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben und Neckar

, ca. 5,0 km

- Nordliches Neckarbecken

, ca. 7,8 km

- Odenwald bei Hirschhorn

, ca. 9,2 km

- Unterer Neckar Heidelberg-Mannheim

, ca. 12,8 km

Der Neckar dient als Lebensstatte fur mehrere durch die FFH-Richtlinie geschutzte Tierarten. Im Oberlauf zwischen Rottweil und Tubingen lebt die

Groppe

im Neckar.

[18]

[19]

Der Altneckar bei Pleidelsheim und Horkheim ist Lebensstatte des

Bitterlings

.

[20]

Im Unterlauf bei Mannheim und Heidelberg wurden zudem

Rapfen

,

Meerneunauge

und

Flussneunauge

nachgewiesen.

[21]

Auch der Biber lebt mittlerweile wieder im Neckar.

[22]

Der Neckar fließt zudem durch die drei europaischen Vogelschutzgebiete

Baar

,

Pleidelsheimer Wiesental mit Altneckar

und

Unteres Neckartal bei Hirschhorn

. Der Neckar fließt insgesamt auf einer Strecke von 19,1 km bzw. 5,3 % der Gesamtstrecke durch Vogelschutzgebiete.

Das Neckartal wirkt als

Kaltluftsenke

, das heißt bei Strahlungswetterlage fließt die schwerere nachtliche Kaltluft, die sich auf wenig bewachsenen Hochflachen und Kuppen gebildet hat, in die Tallagen ab und sammelt sich dort. Derartige ?Kaltluftseen“ konnen besonders in der kalten Jahreszeit zur

Nebelbildung

beitragen, wahrend auf den Hohen ringsum die Sonne scheint. Die

Orographie

des Neckartales begunstigt solche Inversionswetterlagen.

Andererseits ist das Neckartal beruhmt fur sein

Weinbauklima

. Der Anbau des Wurttemberger Weins ist im Wesentlichen auf die sudexponierten Hanglagen mit hohem Strahlungsgewinn im Neckartal und seinen Nebentalern beschrankt. Zu fruheren Zeiten war der Weinbau im Neckarraum weiter verbreitet. Der Weinbau ist sehr arbeitsintensiv und in Wurttemberg heute nur noch in den besten Lagen gegen das Ausland konkurrenzfahig.

Zahlreiche Ausgrabungen von Hafenanlagen und Funde lassen darauf schließen, dass bereits zur Romerzeit seit Mitte des 1. Jahrhunderts, besonders auf dem unteren Neckar, eine Neckarschifffahrt zu Tal existierte, vornehmlich wohl zum Transport von Baumaterial fur den Limes und Proviant. Danach durften die Franken die Neckarschifffahrt wieder in Gang gebracht haben.

Ab etwa 1100 ist die Nutzung des Neckars als Wasserstraße mit

Treidelkahnen

und

Holzfloßen

belegt. Der Fluss war schon im Hochmittelalter im Bereich einiger Stadte durch Stauwehre gesperrt. In Heilbronn wurde im Jahr 1146 ein Hafen erstmals erwahnt. Das

Neckarprivileg

Kaiser

Ludwigs des Bayern

gewahrte 1333 der Reichsstadt das Recht auf den Bau eines Stauwehres. Dieses blockierte den durchgehenden Verkehr auf dem Fluss, was uber mehrere Jahrhunderte ein Argernis fur andere Anrainer darstellte. Das Durchfahrtsrecht fur

Floßer

musste daher vertraglich festgelegt werden. 1342 schlossen Wurttemberg, die

Markgrafschaft Baden

und die Reichsstadt Heilbronn einen Floßvertrag zur Offnung des Neckars fur Floße zwischen Besigheim und Heilbronn. Ein Vertrag von 1476 zwischen der Reichsstadt Esslingen, Wurttemberg und Osterreich vereinbarte ebenfalls freien Floßhandel. Das letzte Floß fuhr am 26. Oktober 1899 durch Tubingen den Neckar hinab.

[23]

Das Holz aus dem ostlichen

Nordschwarzwald

verbrachten die Floßer uber Neckar und Rhein bis nach

Holland

, wo der Schiffbau wegen der dort aufbluhenden Seefahrt viel Holz benotigte. Das

Brennholz

aus dem

Schurwald

wurde in Plochingen zu bis zu 260 Meter langen Floßen zusammengestellt. In Tubingen wurden die Neckarfloßer von den Studenten mit dem Spottruf ?

Jockele

sperr, sonscht gibt’s an saumaßige Elleboge“ geneckt, was so viel heißt wie ?Jockele brems, sonst gibt es einen schlimmen Ellenbogen“, ein durch Unachtsamkeit entstandenes klappmesserartiges Verklemmen der miteinander vertauten Floße im Fluss.

[24]

In der Mitte des 16. Jahrhunderts gewann der Neckar mit dem einsetzenden oberdeutschen Handel als Schifffahrtsweg an Bedeutung. Trotz vieler Eingriffe in den Flusslauf zur Verbesserung der Schifffahrt konnte der von einem

Leinpfad

begleitete Fluss wegen gefahrlicher Stromschnellen und Untiefen nur von kleineren

Treidelschiffen

befahren werden, die meist auch nur bis Heilbronn verkehrten.

Die Schiffbarmachung des oberen Neckars betrieb dann Herzog

Christoph

von Wurttemberg, der 1553 von Kaiser Karl V. die notige Erlaubnis erhielt. Die Stadt Heilbronn beharrte jedoch weiterhin auf ihren Rechten, so dass der Fluss bei Heilbronn versperrt und der obere Neckar und damit auch Wurttemberg vom Schiffsverkehr vom Rhein her abgeschnitten blieben. Alle verschifften Guter unterlagen dem Heilbronner

Stapelrecht

. Im spaten 16. Jahrhundert verfolgte Herzog

Friedrich

von Wurttemberg ebenfalls Plane zur Schiffsdurchfahrt, verwarf diese jedoch 1598 und plante stattdessen, in

Kochendorf

einen wurttembergischen Handelshafen aufzubauen ? ebenso erfolglos wie sein Nachfolger

Eberhard III.

, der einen wurttembergischen Hafen in

Untereisesheim

anstrebte. In den Notzeiten des 17. Jahrhunderts war die Schifffahrt unbedeutend.

Stift Neuburg und das Neckartal

, Ernst Fries, um 1830

Stift Neuburg und das Neckartal

, Ernst Fries, um 1830

Unmittelbar oberhalb von Mannheim waren wegen haufiger Hochwasser Regulierungen notwendig. Nach 1622 wurden kleinere Korrekturen bei den damaligen Neckarschleifen zwischen

Feudenheim

und der heutigen

Friedrich-Ebert-Brucke

vorgenommen. Hochwasser uberflutete weiterhin die Stadt bedrohlich, zuletzt 1784 und 1789. Entspannung brachte ab 1794 die Begradigung mit vier Durchstichen, verbunden mit Absenkungen der Flusssohle sowie Befestigungsmaßnahmen und Dammen.

[25]

Nach Konsolidierung der Verhaltnisse im 18. Jahrhundert verkehrten auf dem unteren Neckar regelmaßig kurpfalzische Marktschiffe. Auf dem oberen Neckar fuhren um 1720 fur einige Jahre regelmaßig Schiffe zwischen Heilbronn und Cannstatt; die Ausdehnung der Neckarschifffahrt auf das wurttembergische Plochingen und den Flusslauf oberhalb scheiterte an der Reichsstadt Esslingen. Wahrend der kurpfalzische Schiffsverkehr auf dem unteren Neckar recht erfolgreich war, wurde derjenige auf dem oberen Neckar rasch wieder eingestellt, da der Fluss hier noch nicht zureichend fur eine Schifffahrt ausgebaut war und auch keine Mittel fur den weiteren Ausbau zur Verfugung standen. Wahrend einer Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs im spaten 18. Jahrhundert schlossen Wurttemberg und die Kurpfalz einen Handelsvertrag, um

die Neckarschifffahrt zwischen Mannheim und Cannstatt in Gang zu bringen

. 1782 einigten sich Wurttemberg, die Kurpfalz und die Reichsstadt Heilbronn bei einer Konferenz in Heidelberg auf Erleichterungen im Neckarhandel, die jedoch nur administrativer Natur waren. Der Neckar bei Heilbronn blieb weiterhin durch das dortige Wehr versperrt.

Die Zeiten

Napoleons

um 1800 brachten in Sudwestdeutschland der Neckarschifffahrt einen Niedergang. Zwar behinderten nun ? weil weite Teile des unteren Neckargebiets an

Baden

gefallen waren und die Reichsstadte Heilbronn und Esslingen an

Wurttemberg

? die vielen Streitigkeiten und Hindernisse der vorigen Kleinstaaten nicht mehr den Handel. Doch wurden wahrend der

Kontinentalsperre

die Schifffahrt beschrankt und Schiffe und Schiffsgerat beschlagnahmt. Die Einrichtung des

Mannheimer Stapels

im Jahre 1808 verschaffte Mannheimer Kaufleuten die Kontrolle uber nahezu den gesamten Neckarhandel. Wahrend der

Befreiungskriege

verkehrten lediglich noch kleine Schiffe auf dem Neckar, uberwiegend fur militarische Transporte. Der

Wiener Kongress

forderte 1814/15 die Freiheit des Verkehrs auf Neckar und Rhein.

Einmundung des Heilbronner Wilhelmskanals (rechts) in den Nebenarm Heilbronn (Altneckar) (links). Der Kanal machte den Neckar 1821 durchgangig schiffbar. Bruckenschleuse von 1884.

Einmundung des Heilbronner Wilhelmskanals (rechts) in den Nebenarm Heilbronn (Altneckar) (links). Der Kanal machte den Neckar 1821 durchgangig schiffbar. Bruckenschleuse von 1884.

1819?1821 wurde in Heilbronn der 550 Meter lange

Wilhelmskanal

zur Umgehung des gesamten Wehrbereichs mit den vielen Muhlen gebaut, der so den Neckar vom Rhein und nach weiteren Flussbaumaßnahmen bis hinauf nach

Cannstatt

durchgangig schiffbar machte. Ein Sperrtor am oberen Ende des Kanals konnte ihn bei Hochwasser zum Schutzhafen machen, der schon 1829 zu einem Umschlaghafen ausgebaut wurde. 1827 wurde der

Mannheimer Stapel

aufgehoben, wodurch die Neckarschiffer wieder freien Zugang zum Rhein erhielten. Die

Rheinschiffahrtsakte

von 1831 und in deren Folge die

Neckarschiffahrtsordnung

von 1832 brachten durch vereinfachte Regelungen und Zolle einen erheblichen Aufschwung fur die Schifffahrt. Doch galt der Fluss wegen seiner Untiefen und Stromschnellen als einer der gefahrlichsten in Deutschland. 1836 wurde die

Neckarschiffergilde

aufgelost, die seit 1810 versucht hatte, ein Monopol auf den Neckarhandel zu gewinnen. Mit der Ratifizierung der Neckarschiffahrtsordnung 1842 wurden alle Gilden und Zunfte aufgehoben und damit Gewerbefreiheit auf dem Neckar geschaffen.

Kettenschleppschiff

auf dem Neckar bei Heilbronn

Kettenschleppschiff

auf dem Neckar bei Heilbronn

Die

Neckargartacher Neckarbrucke

war 1905 die großte Neckarbrucke

Die

Neckargartacher Neckarbrucke

war 1905 die großte Neckarbrucke

Ab 1841/42 betrieb die Heilbronner

Neckar-Dampfschifffahrt

einen regelmaßigen Personen- und Stuckgutverkehr auf dem Neckar von Heilbronn bis Mannheim. Obwohl hierfur moderne Dampfschiffe eingesetzt wurden, zogen weiterhin Pferde auf dem Leinpfad die schwereren Lastkahne flussaufwarts, weil die Dampfschiffe dafur noch nicht stark genug waren.

Die Konkurrenz der Eisenbahn machte Dampfer wie Treidelkahne in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts nach und nach unwirtschaftlich. Ihre Bedeutung behielt dagegen die Neckarfloßerei, die sich jedoch auch an die Eisenbahnzeit anpasste. Weil die Stamme aus dem Schwarzwald mehr und mehr mit der Bahn nach Heilbronn gelangten und erst von dort ihre Weiterreise auf dem Wasser antraten, wurde in Heilbronn noch 1875 ein neuer Floßhafen errichtet. Oberhalb Esslingens hatte die Floßerei nur noch geringe Bedeutung, das letzte Floß passierte die Stadt am 28. Oktober 1899.

Einen neuen Aufschwung, trotz des Baus der Bahnlinie am Neckar entlang, brachte der Neckarschifffahrt die 1878 begonnene

Neckar-Kettenschleppschifffahrt

. Zwischen Mannheim und Heilbronn konnten sich Dampfschlepper mit angehangten Kahnen nun an einer 115 km langen, im Fluss verlegten Kette flussaufwarts ziehen. Die Dauer der Fahrt von Mannheim nach Heilbronn verkurzte sich dadurch auf zwei bis drei Tage; auf den von Pferden gezogenen Schiffen hatte sie vorher funf bis acht Tage gedauert. Oft mangelte es aber an der notwendigen Wassertiefe. Der Volksmund nannte die

Kettenschlepper

Neckaresel

. Die letzte Kettenschifffahrt wurde noch 1933?1935 zwischen Neckargerach und der Schleuse Kochendorf betrieben.

Die motorisierte

Guterschifffahrt

auf dem Neckar begann im Jahre 1925. Das erste

Motorguterschiff

uberhaupt auf dem Fluss wurde von den Brudern

Ludwig

(1887?1955) und

Jakob Gotz

(1890?1977) bereits 1924 auf der

Anderssen Werft

in Auftrag gegeben sowie 1925 in Dienst gestellt und auf den Namen

Gebruder Gotz

getauft.

[26]

[27]

Das Gutermotorschiff fuhr fur die 1920 gegrundete Reederei

Ludwig und Jakob Gotz

, eine der erlauchtesten

Reedereien

am Neckar,

[28]

die ebenfalls am Ausbau des Flusses zur Großschifffahrtsstraße beteiligt war.

[29]

1946 wurde die erste Ladung

Kohlen

nach dem

Zweiten Weltkrieg

, die fur den Neckar als Ladungsauftrag vergeben wurde, von Johann Friedrich Boßler mit seinem Motorguterschiff

Elisabeth

transportiert.

[30]

Neckar-

Staustufe Hirschhorn

mit Wehr und Doppelschleuse

Neckar-

Staustufe Hirschhorn

mit Wehr und Doppelschleuse

Schiffsverkehr auf dem Neckar bei

Bad Wimpfen

aus dem Jahr 1988 mit dem

Passagierschiff

Neckarbummler

der

Personenschifffahrt Stumpf

Schiffsverkehr auf dem Neckar bei

Bad Wimpfen

aus dem Jahr 1988 mit dem

Passagierschiff

Neckarbummler

der

Personenschifffahrt Stumpf

Um besonders dem aufstrebenden Industrierevier um Stuttgart einen vollschiffigen Wasserstraßenanschluss zu verschaffen, begannen erste Planungen zur Stauregelung (fruher: Kanalisierung) des Neckars zwischen Mannheim und Plochingen bereits 1904 mit dem Ziel, weitgehend unabhangig von Natureinflussen wie Niedrigwasser und Treibeis verkehren zu konnen. Mit dem wurttembergischen Beitrag wurde 1905

Otto Konz

(1875?1965) beauftragt, der dem Neckarausbau zeitlebens verbunden blieb. Eine Denkschrift von 1910 sah die Auslegung fur Schiffe bis zu 1000 Tonnen vor; nach Planen von 1919 wurde der Verkehr fur das 1200-t-Schiff vorgesehen.

Da in der

Weimarer Reichsverfassung

1919 der Neckar als Reichswasserstraße vorgesehen war (offiziell ab 1. April 1921), wurde 1920 eine reichsunmittelbare Neckarbaudirektion errichtet, deren Leiter Otto Konz wurde. 1921 vereinbarten das Reich, die Neckaruferstaaten Wurttemberg, Baden und Hessen in einem Staatsvertrag den Ausbau des Neckars zur Großschifffahrtsstraße. Im selben Jahr grundeten sie zur Finanzierung der Bauvorhaben die Neckar AG mit Darlehen vom Reich, den drei Landern und einigen Kommunen. Als Gegenleistung erhielt die AG das Recht, die von ihr zugleich ausgebauten Wasserkrafte bis 2034 auszunutzen und mit dem Gewinn die Baudarlehen zu tilgen; dies Recht geht dann auf die Bundesrepublik Deutschland uber. Zum Vorstand der Neckar AG wurden

Otto Hirsch

aus dem wurttembergischen Innenministerium und Otto Konz gewahlt. Fur die Gestaltung der Staustufe Heidelberg mit Rucksicht auf das weltberuhmte Stadtbild und um die weiteren Staustufen bis Heilbronn mit Natur und Landschaft in Einklang zu bringen, fungierte

Paul Bonatz

(1877?1956) als Architekt.

1921 begannen umgehend die Bauarbeiten auf der ganzen Strecke. 1935 waren auf 113 km Lange die ersten elf Staustufen zwischen Mannheim und dem neuen Kanalhafen in Heilbronn vollendet. Dieser Kanalhafen wurde beim spateren Weiterbau zum Schleusenkanal Heilbronn.

Durch die Erweiterung des Neckars zur Großschifffahrtsstraße entwickelte sich ein

Schiffsbau

exklusiv fur den Passagierverkehr auf dem Fluss.

[31]

Bereits im Jahr 1926 grundeten die Bruder

Georg

(1881?1946) und

Andreas Boßler

(1884?1961) die

Personenschiffahrt Gebr. Bossler

, damit zahlen sie zu den Pionieren der Passagierschifffahrt am Neckar.

[32]

[31]

Wahrend der Fluss ausgebaut und die Staustufen am Neckar errichtet wurden, entstand von 1935 bis 1938 die

Neckar-Enz-Stellung

, eine aus rund 450 Bunkern bestehende Verteidigungsanlage gegen von Westen anruckende Feinde, die sich zwischen

Eberbach

und

Besigheim

auf das naturliche Hindernis des Neckars stutzte und von dort weiter aufwarts bis

Enzweihingen

dem Lauf der

Enz

folgte.

Auch bei Plochingen am oberen Ende der vorgesehenen Schifffahrtsstraße begann man mit Ausbauarbeiten, und es gab daruber hinausgehende Plane, auch noch die

Fils

zwischen Plochingen und

Goppingen

schiffbar zu machen. Das Gelande fur einen Hafen bei Goppingen blieb bis 1978 raumplanerisch reserviert. Neckar-Baudirektor Konz ließ auch eine Untertunnelung der

Schwabischen Alb

fur eine Schifffahrtsverbindung nach

Ulm

an der Donau planen, um so einen Wasserweg zwischen Oberrhein und oberer Donau zu schaffen, wie es der Staatsvertrag von 1921 vorsah. Diese Plane wurden aber ab 1968 nicht weiter verfolgt.

Nach 1935 ging der Ausbau nur zogerlich weiter; bis 1943 wurden noch sechs Staustufen oberhalb Heilbronn gebaut, doch ohne Schleusen. Hirsch wurde aus dem Amt gedrangt und 1941 im

KZ Mauthausen

ermordet, Konz ging aufgrund nationalsozialistischer Repressionen 1938 freiwillig in einstweiligen Ruhestand. Die Bauarbeiten blieben wahrend des Zweiten Weltkrieges weitgehend eingestellt.

Erst ab 1948 wurde die Stauregelung des Neckars oberhalb von Heilbronn fortgefuhrt, bis 1952 abermals durch Otto Konz. Der Abschnitt bis Stuttgart war 1958 vollendet, und der Hafen Stuttgart wurde durch den Bundesprasidenten

Theodor Heuß

gemeinsam mit Otto Konz eroffnet. Nach Eroffnung des Hafens Plochingen 1968 war das Ausbauziel fur den Neckar nach 47-jahriger Bauzeit erreicht. Der Fluss war an insgesamt 27 Stufen aufgestaut und damit von Mannheim bis Plochingen zur Großschifffahrtsstraße geworden.

Jede Staustufe besteht aus einem Flusswehr mit zwei bis sechs Offnungen und unterschiedlichen Verschlusskorpern, einer Doppelschleuse und einem ferngesteuerten Wasserkraftwerk nebeneinander. An sieben Staustufen, wo ein großerer Aufstau gelandehalber nicht moglich war, gibt es einen parallelen Schleusen- und Kraftwerkskanal von 1,5 bis 7,5 km Lange, das Flussbett selbst dient als Wehrarm. An weiteren zwei Stufen gibt es einen Durchstich, der eine Flusskrummung abschneidet. Insgesamt verlaufen von der Strecke vom Rhein bis hinauf zur Remsmundung lediglich 17 % in einem kunstlichen Gewasserbett, es dominiert hier also der Flusscharakter. Auf den letzten 32 km der Wasserstraße im Bereich des wasserarmen Flussoberlaufs, der gleichzeitig wirtschaftlich stark beansprucht ist, musste sie dagegen fast vollstandig kunstlich angelegt werden.

Neckarverlauf bei Stuttgart-Unterturkheim durch stark industriell gepragtes Gebiet

Neckarverlauf bei Stuttgart-Unterturkheim durch stark industriell gepragtes Gebiet

Der Neckar (Ne) wird nach abschnittsweiser Ubernahme von der Neckar AG seit 1970 von Mannheim bis Plochingen als

Bundeswasserstraße

[33]

von den Wasser- und Schifffahrtsamtern

Stuttgart

und

Heidelberg

verwaltet. Der Bund ist Eigentumer der Wasserstraße. Auch Sportboote einschließlich Paddel- und Ruderboote unterliegen der auf dem Neckar geltenden

Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung

, die beispielsweise die Kennzeichnungspflicht und die Vorfahrtsregeln umfasst. 159 Wasserentnahmen und 628 Wassereinleitungen zeigen die starke wasserwirtschaftliche Nutzung an.

Auf dem Neckar, der vom km 201,5 bei Plochingen bis zur Mundung (km 0) heute als

Wasserstraße des Typs Va

klassifiziert ist, transportierten im Jahr 2012 7332 Binnenschiffe insgesamt 7,5 Millionen t. Den großten Ladungsanteil hatten Baustoffe (1,9 Millionen t) und Kohle (1,6 Millionen t) sowie Salz (1,3 Millionen t). Es wurden 21.000

TEU

Container transportiert.

[34]

Fur Touristen verkehren Ausflugsschiffe verschiedener Unternehmen. Auf dem Oberen Neckar wird die Personenschifffahrt durch das Unternehmen

Neckar-Kapt’n

abgewickelt.

Stuttgarter Neckarhafen

Stuttgarter Neckarhafen

Kanalhafen Heilbronn mit Schiffsverkehr durch die Gutermotorschiffe

Wolfgang Krieger

und

Heiner Krieger

der Reederei

Gebr. Krieger

Kanalhafen Heilbronn mit Schiffsverkehr durch die Gutermotorschiffe

Wolfgang Krieger

und

Heiner Krieger

der Reederei

Gebr. Krieger

Am 8. Dezember 1954 wurde die

Neckarhafen Plochingen GmbH

gegrundet. Von 1960 bis 1963 wurde die letzte Staustufe bei

Deizisau

gebaut. Der Bau des

Neckarhafens Plochingen

begann am 29. April 1964. Das erste Schiff legte am 12. Juli 1968 in Plochingen an, nachdem es zuvor von Gertrud Hartung, der Frau des Burgermeisters, auf den Namen

Plochingen

getauft worden war. Im Hafen erwirtschafteten 2004 etwa 15 Firmen einen summierten Jahresumsatz von etwa 500 bis 600 Millionen Euro.

Der

Neckarhafen Stuttgart

wurde in zwei Abschnitten erbaut, von 1954 bis 1958 und von 1966 bis 1968. Das Hafengebiet erstreckt sich uber eine Gesamtflache von 100 ha, seine drei Becken bedecken einschließlich der Bundeswasserstraße eine Wasserflache von 30,7 ha.

Den ersten

Cannstatter

Hafen am Muhlgrun weihte Herzog

Eberhard Ludwig

im Jahre 1713 ein. Er blieb unbedeutend.

Der Hafen Heilbronn ist mit einer Betriebsflache von 78 ha und einer Kailange von 7,2 Kilometern der nach dem Umschlag siebtgroßte Binnenhafen Deutschlands (Stand 2010) und der großte Hafen am Neckar. Uber 50 % des Umschlags am Neckar erfolgen hier, das sind rund 4 Millionen Tonnen pro Jahr. Etwa 60 % des Umschlags fallen auf den

Binnenhandel

, der Rest auf internationale Guter und Waren. Neben Roh- und Baustoffen (

Kohle

,

Salz

) werden unter anderem Getreide, Eisen, Stahl und Holz verladen.

[35]

Der Mannheimer Hafen ist einer der bedeutendsten Binnenhafen Europas und der zweitgroßte in Deutschland. Der Hafen hat eine Wasserflache von 267,9 ha, dazu kommen 863,5 ha Landflache. Knapp 500 Unternehmen mit 20.000 Arbeitsplatzen haben sich im Hafengebiet niedergelassen. 1968 wurde hier das erste

Container

-Terminal in einem Binnenhafen eroffnet. Hinzu kommt eine

RoRo

-Anlage und seit 1991 ein

KLV

-Terminal. 2010 wurden wasserseitig 7,64 Millionen t Guter umgeschlagen.

[36]

Den großten Anteil daran hatten Steinkohle mit 2,2 Millionen t, Nahrungs- und Futtermittel mit 0,92 Millionen t und chemische Erzeugnisse mit 1,59 Millionen t. Am Containerterminal wurden wasserseitig 120.568 Einheiten umgeschlagen.

[37]

Die Hafenbecken verteilen sich rund um die Neckarmundung an Rhein und Neckar. Den Gesamtkomplex erganzt der

Ludwigshafener Rheinhafen

, der sich direkt gegenuber auf der linksrheinischen Seite befindet.

Die maximale Große der auf dem Neckar fahrenden Binnenschiffe ist durch die Abmessungen der

Schleusenkammern

der 27 Staustufen begrenzt, die in der Regel 110 Meter lang und 12 Meter breit sind; die zulassigen Fahrzeugabmessungen sind deshalb 105 m × 11,45 m. Seit 1952 erhielten fast alle Schleusen eine zweite Kammer und wurden so zu Doppelschleusen. An 23 von ihnen wird zur Wasserersparnis im Verbund geschleust, d. h. fast 50 Prozent des Wassers aus der jeweils vollen Kammer wird zum Fullen der leeren Kammer verwendet (sog.

Zwillingsschleusen

). Zur Vermeidung von Schiffsstau an der Neckarmundung erhielt die Eingangstaustufe

Feudenheim

1973 eine weitere Schleuse mit den Abmessungen 190 m × 12 m. Die Staustufen folgen einander im mittleren Abstand von gut sieben Kilometern (zwischen 0,9 und 13,7 km, siehe Tabelle) und dienen der Uberwindung eines Hohenunterschieds von 160,70 m bis zum Rhein bei Niedrigwasser. Die Fahrrinnentiefe betragt seit 2000 durchgehend 2,80 m, so dass etwa der Hafen Stuttgart von Großmotorschiffen des Rheins angelaufen werden kann, die bei einem Tiefgang von 2,60 m eine Tragfahigkeit von rund 2200 t haben.

Es gibt den Beschluss, die Schleusen zu renoviert und teilweise zu erweitern. Insgesamt wollte der Bund fur dieses Projekt 575 Millionen Euro investieren. Fur die Umsetzung wurde 2007 das Amt fur Neckarausbau Heidelberg (seit 2020

Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg

) gegrundet. Um den Neckar fur 135 m lange Schiffe befahrbar zu machen, sollte an jeder Doppelschleuse eine Kammer verlangert werden. Daruber hinaus sollen die alten Kammern saniert sowie einzelne Streckenabschnitte und Wendestellen ausgebaut werden. Die Schleusen zwischen Mannheim und Heilbronn sollten bis 2026 verlangert werden.

[38]

Im September 2023 wurde bekannt, dass das Bundesverkehrsministerium die Plane zur Verlangerung der Schleusen vorerst gestoppt hat.

[39]

Die

Schleuse Gundelsheim

wurde 2012 mit dem Titel ?wassersportfreundlichste Schleuse“ ausgezeichnet.

Tabelle der Schleusen am Neckar mit Flusskilometern und

Stauzielen

in Metern uber Normalnull (

NN

) und

Fallhohen

in Metern.

[40]

Die Doppelschleuse Cannstatt

Die Doppelschleuse Cannstatt

Die Staustufe Hofen

Die Staustufe Hofen

Die Staustufe Aldingen

Die Staustufe Aldingen

Die Staustufe Poppenweiler

Die Staustufe Poppenweiler

Die Schleuse Feudenheim

Die Schleuse Feudenheim

Im Gegensatz zu anderen Wasserstraßen wie

Mosel

oder

Main

gibt es außer in Bad Cannstatt keine Bootsschleusen. Deshalb werden normalerweise Motoryachten und Segelboote in den Schiffsschleusen mitgeschleust. Die an den anderen 26 Staustufen eingerichteten

Bootsschleppen

sind oft in schlechtem Zustand oder sogar unbenutzbar. Mancherorts konnen Kanus bei Erlaubnis durch das Schleusenpersonal ebenfalls die Schleusen mitnutzen, insbesondere bei Gruppenfahrten.

Seit 2004 steuert und uberwacht die Fernbedienzentrale in Stuttgart-Oberturkheim (FBZ) die Schleusen von Deizisau bis Stuttgart-Hofen am oberen Neckar.

Fur die Berufs- wie die Freizeitschifffahrt sind die Wasserstande des Neckars entscheidend fur seine Befahrbarkeit. Laut Hochwassermeldeordnung (HMO) des Landes Baden-Wurttemberg gelten folgende

Hochwassermeldehohen

an den

Pegeln

:

| Pegel

|

Wasserstand

|

Abfluss

|

Telefonansage

|

| Rottweil

[41]

|

230 cm

|

?77m³/s

|

?0741-8730

|

| Horb

[42]

|

270 cm

|

108 m³/s

|

07451-19700

|

| Kirchentellinsfurt

[43]

|

330 cm

|

?

|

07121-19700

|

| Plochingen

[44]

|

300 cm

|

290 m³/s

|

07153-19429

|

| Lauffen

[45]

|

500 cm

|

600 m³/s

|

07133-19429

|

| Gundelsheim

[46]

|

340 cm

|

?

|

06269-19429

|

Pegel Plochingen

Der Pegel Plochingen (seit 1905) lag als einziger Pegel an der Wasserstraße Neckar im freien Gefalle. Im Jahre 1962 wurde das bewegliche Wehr Deizisau errichtet. Um die Stauschwankungen fernzuhalten, baute man eine Schwelle rund 100 m unterhalb der Straßenbrucke Plochingen und verlegte den Pegel dorthin. Das große Hochwasser im Februar 1970 zerstorte diese Schwelle aus Schuttsteinen. Da die Kosten fur den Neubau einer Schwelle aus Beton zu hoch erschienen, fand man eine wirtschaftlichere Losung. Aus den Wasserstanden und Abflussmengen an den Pegeln Wendlingen (Neckar-km 206,5 ? fur den Neckar-Oberlauf) und Reichenbach (Fils-km 2,5 ? fur die zulaufende Fils) werden algorithmisch Wasserstande und Abflussmengen fur den alten Pegel Plochingen berechnet und veroffentlicht.

Hochwasser

- 1824: Das schwerste uberlieferte Hochwasser im Neckargebiet fand im Oktober 1824 statt. Abschatzungen ergeben ein HQ

4000

, also ein

4000-jahrliches Ereignis

.

[47]

- 1709: Vom 18. Januar bis 28. Januar und vom 31. Januar bis 13. Februar sowie kurz nach dem 13. Februar bis 23. Marz 1709 war der Neckar zugefroren.

[48]

Alte Neckarmuhle unterhalb von Schloss Horneck in Gundelsheim

Alte Neckarmuhle unterhalb von Schloss Horneck in Gundelsheim

Die Wasserkraft des Neckars trieb eine Vielzahl von Muhlen an, die teilweise heute noch erhalten sind:

- In

Rottweil

bestand seit dem 15. Jahrhundert eine

Pulvermuhle

, die 1863 in der

Pulverfabrik Rottweil

aufging.

- In

Gundelsheim

gibt es das Gebaude der

Alten Neckarmuhle

von 1604. Der Muhlenbetrieb wurde nach der Neckarregulierung eingestellt. Der letzte Muller war Meister Batz um 1935/36. Technik ist dort keine mehr vorhanden, zeitweise wurde das Gebaude gastronomisch genutzt. Sehenswert am Gebaude sind noch ein großer Wappenstein und alte Inschriften.

[49]

Zumindest seit Beginn des 20. Jahrhunderts, als Kraftwerke die historischen Muhlen verdrangten, wird am Neckar großtechnisch Strom aus Wasserkraft gewonnen. Es gibt mehrere uberregional bekannte Wasserkraftwerke am Neckar:

- In Horb wurde an der Inselspitze auf Hohe der Schillerstraße im Februar 2010 mit dem Bau eines Wasserkraftwerks begonnen, das seit 13. April 2011 offiziell Strom aus Wasserkraft liefert. Rund 2,3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr soll das Wasserkraftwerk kunftig produzieren. Dies reicht aus, um rund 600 Vierpersonenhaushalte mit Strom zu versorgen. Zusammen mit den beiden bereits bestehenden, sanierten Anlagen verfugt es uber eine durchschnittliche Gesamtleistung von 437 kW. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund 5,5 Millionen Euro.

[50]

- Im Rottenburger Ortsteil

Bad Niedernau

befindet sich das

Wasserkraftwerk Bad Niedernau

.

- In

Rottenburg am Neckar

stehen die beiden Kraftwerke

Beim Preußischen

und

Tubinger Straße

.

Kombiniertes Wasser- und Kohlekraftwerk in Kiebingen im Jahr 1910

Kombiniertes Wasser- und Kohlekraftwerk in Kiebingen im Jahr 1910

- In

Kiebingen

betrieb die

Rottenburger

Uhrenfabrik

Junghans

seit 1903 ein

eigenes Kraftwerk

, das auch heute noch Strom produziert. Fur die Uhrenfabrik war das durch Wasser und Dampf angetriebene Kraftwerk uberdimensioniert, so dass der uberschussige Strom verkauft wurde. Heute steht das historische Maschinenhaus unter Denkmalschutz. Trotz seines Alters ist das Kraftwerk eine hochmoderne Anlage mit drei Besonderheiten: Es hat eine innovative Schaufelform der Turbinen, die mithilfe von Computersimulationen entwickelt wurde, spezielle Thordon-Turbinenlager sowie ein luftgefulltes Schlauchwehr. Ein Fischpass stellt seit der Modernisierung die Durchgangigkeit an der Stauanlage fur Fischwanderungen wieder her.

[51]

- Zwischen Hirschau und Tubingen stehen das

Flusskraftwerk bei Tubingen-Hirschau

und das im Jahr 1930 erbaute

Wasserkraftwerk Rappenberghalde

. Es wurde 1999 generalsaniert, und heute erzeugen seine zwei Kaplan-Turbinen zusammen mit der Restwasserturbine am vorgelagerten Wehr in Hirschau zusammen etwa 7 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Pro Sekunde fließen uber einen 1,7 Kilometer langen Zuleitungskanal 22 Kubikmeter Wasser in das Kraftwerk. Das Kraftwerk nutzt das Flussgefalle des Neckars von 7,5 Metern.

[52]

Tubingen

Tubingen

- Beim

Wasserkraftwerk Neckarwerk

in

Tubingen

wurde im Rahmen der Neckarregulierung das Stauwehr in den Jahren 1910/1911 als eine der ersten

Walzenwehrkonstruktionen

in Deutschland errichtet. Es dient der Stromerzeugung und der Kontrolle des Flusses. Durch das Stauwehr kann die Wasserfuhrung des Neckars im Tubinger Zentrum gut reguliert werden. Vor dem Bau des Wehrs war der Neckar voller Kiesbanke und hatte eine sehr flache Uferzone. Dieses sieht man auf vielen Aufnahmen und Zeichnungen vor dem Bau. Auch die Hochwasser, die immer wieder die damals wenigen Gebaude im Wohrd uberschwemmten und teilweise die Neckarbrucke gefahrdeten, wurden mit diesem Wehr und den anderen Wehren des Neckars (z. B. in Rottenburg) verhindert. Fur Fische gibt es eine nachtraglich hinzugefugte Fischtreppe. Die Fußgangerbrucke uber das Wehr ist eine wichtige Verbindung der beiden Neckarufer zwischen Lustnau und der zentralen Eberhards- oder Neckarbrucke. Von hier aus hat man eine schone Sicht auf Neckar, Altstadt, Stiftskirche und Schloss.

[53]

Das Kraftwerk Oberesslingen

Das Kraftwerk Oberesslingen

- Das

Kraftwerk Oberesslingen

ist ein

Laufwasserkraftwerk

zwischen zwei Neckarinseln bei Flusskilometer 195,6 in

Oberesslingen

. Das Kraftwerk wurde 1929 im Zuge der

Neckarstauregelung

nach einem Entwurf des Architekten

Paul Bonatz

errichtet. Es hat eine Leistung von 2,1 MW und liefert pro Jahr etwa 12,3

GWh

Energie. Der mittlere Durchfluss betragt 45

Kubikmeter

pro Sekunde.

- In Esslingen wurden etwa 5,2 Millionen Euro in ein neues Laufwasserkraftwerk auf dem Hechtkopf investiert. Mit einer Leistung von 1,25 MW und einer jahrlichen Stromproduktion von 7,1 GWh konnen uber 4000 Menschen mit Strom versorgt werden. Mit dem Bau dieses neuen Wasserkraftwerks wurde auch die letzte Staustufe am Neckar mit Turbinen ausgerustet. Es wird eingerahmt von der Wehranlage im Neckar auf der einen und dem historischen Bruckenhaus uber dem Hammerkanal auf der anderen Seite.

[51]

Das Kraftwerk von Lauffen am Neckar 1891

Das Kraftwerk von Lauffen am Neckar 1891

Wehrsteg uber den Neckar am Wehr Wieblingen in Heidelberg (Baujahr 1925)

Wehrsteg uber den Neckar am Wehr Wieblingen in Heidelberg (Baujahr 1925)

- Am Heidelberger Karlstor gibt es ein weiteres Wehr mit Schleusenanlage; das zugehorige Kraftwerk ist das einzige Unterwasserkraftwerk am Neckar. Die Baugenehmigung, die der Neckar AG 1994 fur das Laufwasserkraftwerk am Standort erteilt wurde, enthielt einige Auflagen. Es durften weder sichtbare Veranderungen an dem bestehenden und unter Denkmalschutz stehenden Wehr vorgenommen werden, noch sollte das neue Kraftwerk das historische Stadtbild Heidelbergs verandern. Die technische Losung war ein unterm Flusswasser unsichtbar in der Flusssohle versenktes Kraftwerk.

[51]

- Am Wehr in

Heidelberg

verbindet der Wehrsteg die Stadtteile Wieblingen und Neuenheim. 2006 wurde mit dringend erforderlichen Instandsetzungsarbeiten begonnen, die 2014 abgeschlossen werden sollen.

Daruber hinaus ist und war der Neckar auch Kuhlwasserquelle fur Kohle- und Kernkraftwerke. Bei

Esslingen-Zell

kuhlt das Neckarwasser das

Kraftwerk Altbach/Deizisau

, eines der modernsten Steinkohlekraftwerke in Europa. Es umfasst zwei Blocke und steht auf den Gemarkungen der beiden Gemeinden

Altbach

und

Deizisau

. Es kann einschließlich der Gasturbinen und des Kombiblocks 4 maximal etwa 1270 MW elektrische Leistung ins Netz einspeisen.

Das

Heizkraftwerk Stuttgart-Gaisburg

, die Mullverbrennungsanlage des

Kraftwerks Stuttgart-Munster

, das

Kraftwerk Marbach

, das

Kraftwerk Walheim

, das

Kernkraftwerk Neckarwestheim

, das

Kraftwerk Heilbronn

und das stillgelegte

Kernkraftwerk Obrigheim

beziehen ebenfalls ihr Kuhl- bzw. Verdunstungswasser aus dem Neckar.

Uber den Neckar fuhren einige teils sehr alte Brucken. Zu den bekanntesten historischen Neckarbrucken zahlt die

Alte Brucke

in Heidelberg, die bereits im hohen Mittelalter bestand und 1788 in ihrer heutigen Gestalt errichtet wurde. Weitere historische Neckarbrucken sind die im Kern auf 1532 datierende

Neckarbrucke

in Lauffen am Neckar, die 1742 erbaute Neckarbrucke in Sulz, die Pliensaubrucke, die Alte Agnesbrucke und die Ulrichsbrucke in Kongen. Die alteste noch erhaltene Neckarbrucke ist die

Innere Brucke

in Esslingen. Das 230 Meter lange Bauwerk entstand im 13. Jahrhundert und besteht aus elf Steinbogen.

[54]

Die

Neckartalbrucke Heilbronn

ist mit 1348 Metern die langste Neckarbrucke. Die Spannbetonkonstruktion aus dem Jahr 1967 ist marode und wird seit Anfang 2018 durch einen Neubau ersetzt.

[55]

In

Neckargroningen

entstand 1990 die mit 85 Metern langste freispannende Fußgangerbrucke in Holzbauweise. Das ungewohnlich konstruierte Bauwerk hat einen dreieckigen Querschnitt und ist transparent gedeckt.

[56]

Die alteste Spannbeton-Eisenbahnbrucke Deutschlands ? erbaut 1957 ? steht in Heilbronn.

[57]

Im Jahr 1905 gab es bereits 119 Brucken uber den Neckar, deren großte die von 1903 bis 1905 erbaute

Neckargartacher Neckarbrucke

mit einer Gesamtlange von 230 Metern war.

1985 fuhrten uber die Großschifffahrtsstraße 159 Eisenbahn-, Straßen- und Wegebrucken. Hinzu kamen 126 Freileitungskreuzungen und 67

Duker

. Insgesamt bestehen heute etwa 400 Neckarstege und -brucken, davon die Halfte im Ober- und die Halfte im Mittel- und Unterlauf.

Von

Mannheim

uber

Heidelberg

,

Eberbach

,

Mosbach

bis

Heilbronn

verlauft die

Burgenstraße

nahezu parallel zum Neckar und fuhrt auf diesem rund 100 km langen Abschnitt des unteren Neckars an zahlreichen Burgen und Schlossern vorbei. Zuallererst ist naturlich das

Heidelberger Schloss

zu nennen. Unter den Neckarburgen sind aber auch die vier Burgen in Neckarsteinach,

Bergfeste Dilsberg

,

Burg Eberbach

,

Burg Hirschhorn

,

Burg Zwingenberg

,

Burg Stolzeneck

, die

Minneburg

,

Burg Dauchstein

,

Schloss Neuburg (Baden)

, die

Burg Hornberg

(die Burg des

Gotz von Berlichingen

) und die

Burg Guttenberg

(

Deutsche Greifenwarte

),

Schloss Horneck

,

Burg Ehrenberg

.

Im weiteren Verlauf flussaufwarts bis Stuttgart und weiter am oberen Neckar stehen die

Burg Horkheim

und das

Neippergsche Schloss Klingenberg

,

Schloss Lichtenegg

, die

Esslinger Burg

, Burg Remseck,

Schloss Liebenstein

, die Weiler Burg, die

Ruine Herrenzimmern

, die Neckarburg (Schlossle) und die Burg

Hammetweil

bei Neckartenzlingen

[58]

, das

Schloss Hohentubingen

, das

Schloss Weitenburg

, die

Ruine Albeck

bei

Sulz am Neckar

sowie die Ruinen

Wehrstein

und

Neckarburg

.

Zwei

Fernwanderwege

ziehen sich den Fluss entlang von der Quelle zur Mundung,

Wichtige Wanderwege, die den Neckar erreichen oder das Neckartal beruhren, sind daruber hinaus

Den Neckar als traditionelle

Weinregion

wurdigen

Fur Radfahrer ist ein

eingerichtet und beschildert.

Der

Holderlinturm

am Tubinger Neckarufer

Der

Holderlinturm

am Tubinger Neckarufer

Friedrich Holderlin

, der 1770 in

Lauffen am Neckar

geboren wurde und von 1807 bis zu seinem Tod im Jahre 1843 im heute so genannten

Holderlinturm

am Tubinger Neckarufer lebte, dichtete kurz nach 1800 eine

Ode

an den Neckar.

[59]

Die erste der neun Strophen lautet:

?In deinen Talern wachte mein Herz mir auf

Zum Leben, deine Wellen umspielten mich,

Und all der holden Hugel, die dich

Wanderer! kennen, ist keiner fremd mir.“

Der amerikanische Schriftsteller

Mark Twain

außerte sich in seinen 1880 erschienenen Buch

Bummel durch Europa

wie folgt uber den Neckar:

?Deutschland ist im Sommer der Gipfel der Schonheit, aber niemand hat das hochste Ausmaß dieser sanften und friedvollen Schonheit begriffen, wirklich wahrgenommen und genossen, der nicht auf einem Floß den Neckar hinab gefahren ist.“

- Hanns Heiman:

Beitrage zur Geschichte des Neckarschiffergewerbes und der Neckarschiffahrt

.

Die Neckarschiffer

Band 1,

C. Winter’s Universitatsbuchhandlung

, Heidelberg 1907, (

Digitalisat

)

- Hanns Heiman:

Die Lage der Neckarschiffer seit Einfuhrung der Schleppschiffahrt

.

Die Neckarschiffer

Band 2,

C. Winter’s Universitatsbuchhandlung

, Heidelberg 1907, (

Digitalisat

)

- Jan Burger

:

Der Neckar. Eine literarische Reise

. C. H. Beck, Munchen 2013,

ISBN 978-3-406-64692-8

.

- Der Neckar. Das Land und sein Fluss.

hrsg. von der

Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wurttemberg

.

Verlag Regionalkultur

, Ubstadt-Weiher 2007,

ISBN 978-3-89735-286-5

.

- Franz X. Bogner

:

Das Land des Neckars aus der Luft.

Thorbecke, Stuttgart 2004,

ISBN 3-7995-0152-5

.

- Walter Hailer (Hrsg.):

Der Neckar ? unser Lebensraum

. Ministerium fur Umwelt und Verkehr, Stuttgart; Geschaftsstelle IKoNE, Besigheim 2003.

- Jorg Bischoff, Norbert Kustos:

Der Neckar von der Quelle bis zur Mundung

.

Ellert & Richter

, Hamburg 2001,

ISBN 3-89234-989-4

(Bildband).

- Hartmut Muller:

Der Neckar

. (= Literaturreisen).

Ernst Klett Verlag

, Stuttgart 1994,

ISBN 3-12-895250-7

.

- Helmut Betz:

Historisches vom Strom

Band. V ?

Die Neckarschiffahrt vom Treidelkahn zum Groß-Motorschiff

, Krupfganz, Duisburg 1989,

ISBN 3-924999-04-X

- Wolf-Ingo Seidelmann

:

Der Neckar-Donau-Kanal. 200 Jahre Planung fur eine Wasserstrasse quer uber die Alb

(=

Beitrage zur sudwestdeutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte

.

Band

6

). Scripta-Mercaturae-Verlag, St. Katharinen 1988,

ISBN 3-922661-41-6

.

- Andrea Wehr (Hrsg.):

Neckar-Lesebuch. Geschichten und Gedichte dem Neckar entlang

. Silberburg, Tubingen und Stuttgart 1994,

ISBN 3-87407-198-7

.

- Willi Zimmermann

:

Der Neckar. Schicksalsfluss der Stadt [Heilbronn]

.

Heilbronner Stimme

, Heilbronn 1985,

ISBN 3-921923-02-6

.

- Willi Zimmermann:

Heilbronn und sein Neckar im Lauf der Geschichte

. In:

Historischer Verein Heilbronn

. 21. Veroffentlichung

, Heilbronn 1954.

- Sudwestdeutscher Kanalverein fur Rhein, Donau und Neckar:

Neckarkanal 1935

, Verlag Julius Hoffmann ca. 1935, Broschur ca. 21 cm × 21 cm, 109 Seiten.

- Martin Eckoldt:

Zur Gewasserkunde des kanalisierten Neckars

, Mitteilung Nr. 62, Koblenz, 1955, Hrsg.

Bundesanstalt fur Gewasserkunde

, Koblenz.

- Behrendt:

Hydrologie am Neckar

, aus Zeitschrift fur Binnenschifffahrt und Wasserstrassen Nr. 9, 1973.

- M. Eckoldt (Hrsg.):

Flusse und Kanale. Die Geschichte der deutschen Wasserstraßen.

DSV-Verlag 1998

- Wasser- und Schifffahrtsdirektion Sudwest

(Hg.) (2007):

Kompendium der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Sudwest.

Mainz: Wasser- und Schifffahrtsdirektion Sudwest (

hdl.handle.net

).

- Bundesanstalt fur Wasserbau (Hg.) (2011):

Verkehrswasserbauliche Untersuchungen zum Neckarausbau.

Karlsruhe: Bundesanstalt fur Wasserbau (

hdl.handle.net

).

- Wasserstraßen- & Schifffahrtsamt Neckar

- Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg

- Historisches Bildarchiv der Bundeswasserstraßen

- Neckarschleusen

- Die Unterturkheimer Neckarbrucken

- Hochwasservorhersage-Zentrale Baden-Wurttemberg mit Pegelstanden

- Die Staustufen auf Klassische Moderne Baden-Wurttemberg

- Regierungsprasidium Stuttgart: Bearbeitungsgebiet Neckar

- Die Wasserqualitat des Neckars 1974 und 2004

(PDF; 1,1 MB)

- Brucken uber den Neckar

mit Bilder

1

,

2

,