防洪

又稱

治水

,是?了防止

洪災

、

風暴潮

、

泥石流

和

山崩

等

災害

帶來的生命和財?的損害。通常治水的方法有建造

水?

、

分流

、

防波堤

等,?了確保流水量、限制大水氾濫人類活動的地方。

防洪?況

[

??

]

被洪水淹沒的大街(

捷克

)

被洪水淹沒的大街(

捷克

)

水

是人類不可缺少的

資源

,不過同時

洪水

和

泥石流

也帶來危險。一方面要防止水帶來的

危險

,同時?一方面要使用水資源。因此

防洪

和用水有著不可劃分的緊密關係。

在沒有任何防洪措施的情況下,防止任何與水有關的災害是不可能的。所以要防止和水有關的災害,換句話說,就是要預先做好防洪的措施。

歷史

[

??

]

?述

[

??

]

河流

和

水?

(

日本

千種川

)

河流

和

水?

(

日本

千種川

)

早期的防洪,和

文明

的開始有著??的關連。

四大文明古國

中代表許多

文明社會

,在早期,他們都以水稻的方式?生食物,同時減少了洪水的災害。亦令國家發展平穩,支持和改善城?居民的生活環境。所以,保持穩定的農耕是必要的。防洪和用水是必須的,防洪和用水的發展需要大量的勞動力,勞動力亦被認?是形成國家的初始狀態。此外在早期,許多文明地區每年定期出現的洪水,?了預測當時的洪水,就衍生了

曆法

和

天文學

,防洪建築物亦令

土木工程

和度量衡出現?且先進。

在歷史上的防洪技術,主要是

東亞地區

被

颱風

和

季風

地帶命中且被開發的。近代的防洪技術,於

歐洲

的

荷蘭

最?顯著。自

19世紀

至

20世紀

,高科技的防洪建築物於防洪背後上有著?大的功效,令水災明顯的減少。

20世紀

後期,歐洲地區已經在自然環境中的防洪工作取得控制技術,?今已有越來越多的運動?改?防洪工作;然而,還有?多

發展中國家

還做得不?,已經遭受到許多與水有關的災害。

大水?(

荷蘭

)

大水?(

荷蘭

)

具有防洪歷史最古老的地區之一?

美索不達米亞

(

蘇美爾

)。

公元前5000年

,

美索不達米亞

有兩條大河??

底格里斯河

和

幼發拉底河

,是最早出現洪水氾濫的地區。同時在防洪場和用水的初期,可以由

歐貝德時期

(

公元前4300年

-

公元前3500年

)開始考究。在此期間防洪、洪水時に河川から溢流した水を人工の

ため池

に貯水するものであり、人工池の水はその後、用水路を通って農耕地へと供給された。すなわち、治水は?漑と表裏一?の?係にあった。

紀元前18世紀

頃にメソポタミアを統一した

バビロン第1王朝

の

ハンムラピ王

の時に、ティグリス?ユ?フラテス?河の治水?系が整備された。?河川の流域では?年5月に上流の雪解け水に由?する洪水が?生していたが、洪水時の溢水を?容するため、?河川を結ぶ?本の大運河と、大運河を連結する無?の小運河の大運河網が作られた。これにより洪水の被害が?減されるとともに、運河に溜められた水は?漑に利用された。

ハンムラピ王期に建設された治水?系は、その後、

アケメネス朝

(

紀元前6世紀

-

紀元前4世紀

)?

サ?サ?ン朝

(

3世紀

-

7世紀

)に?承され、

アッバ?ス朝

前期(

8世紀

-

9世紀

)には、運河網が再整備されるなど、非常に長い間命脈を保った。しかし、10世紀以降は政治?制の混?に伴ってメソポタミア地域の治水は次第に衰退していき、

イルハン朝

(

13世紀

中期 -

14世紀

中期)および

オスマン帝?

(

14世紀

-

20世紀

前期)において治水?系の再建が試みられたこともあったが、バビロン王朝盛時の高度な治水?系が再び復活することはなかった。

阿斯旺水?

阿斯旺水?

古代エジプト

もメソポタミアと同じく、

ナイル川

という大河川の氾濫原に農耕が?生した。ナイル川上流域(

エチオピア

?

ウガンダ

周?)では?年6月に

雨季

が訪れ、多量の降水がナイル川に注がれる。多量の雨水はナイル川の長い流路を下っていき、9月 - 11月に下流域のエジプトへ洪水となって押し寄せる。この定期的な洪水は、氾濫原に肥沃な土?を?すとともに土中の?分を洗い流したため、ナイル川下流域における高い?穫率をもたらした。このため、エジプトでは古代以?、洪水を防御するための治水はほとんど行われず、もっぱら?漑技術が?達していった。

近代に入り、

1902年

に

アスワン?ダム

が完成し、さらに

1970年

、

アスワン?ハイ?ダム

が完成すると、ナイル川の洪水はほぼ制御できるようになった。しかし、

ナイル川デルタ

など下流域では洪水が?生しなくなった代わりに、土?の貧弱化??化が進み始めたため、以前は必要としなかった

肥料

に?る農業へと?換していった。

印度河流域

[

??

]

スカルドゥ近郊の

インダス川

(パキスタン)

スカルドゥ近郊の

インダス川

(パキスタン)

インダス川

河畔で

インダス文明

が興ったのは、

紀元前2600年

頃のことと考えられている。インダス川流域では、?年6月 - 7月の時期に

モンス?ン

の到?によって

雨季

が訪れる。雨季の降水はインダス川の氾濫を起こしたが、氾濫原には肥沃な土?と農耕用水の水源となる?地が?された。インダス文明期には、洪水期前になると川に沿って低い土手が作られた。この土手は洪水を防ぐものではなく、洪水によってもたらされた肥沃な土?を耕地に貯め?むためのものだった。そのため、メソポタミアやエジプトのように?漑が?達することはなく、

氾濫農耕

に依存していたと考えられている。インダス文明の農耕は洪水を前提としていたので、水害を防ぐ治水はほとんど行われていなかった。

その後、インド?大陸では、

ガンジス川

流域を中心として?漑水利の?達が見られたものの、水害を防ぐという意味での治水はほぼ存在してこなかった。

インド

における治水の始まりは、

1947年

のインド?立以降のことである。

1948年

に開始したダモ?ダル河谷?合開?事業がインドの治水の嚆矢であり、その後、

1954年

のインド大洪水を受けて「全?治水計?」が策定されるに至った。全?治水計?のもとで1万kmを超える堤防が建設されたほか、各州ごとに州治水政策に基づいた治水?策が行われているが、まだ十分な水準に達していないとされている。

歐洲

[

??

]

宇宙から見た

ライン川

河口デルタ(オランダ)

宇宙から見た

ライン川

河口デルタ(オランダ)

イン川

の氾濫原への溢水(オ?ストリア)

イン川

の氾濫原への溢水(オ?ストリア)

ヨ?ロッパは、安定した地質の

構造平野

が?がり、河川は構造平野を掘り下げるように流れるため、洪水時の氾濫原となる

沖積平野

はあまり?く形成されていない。

台風

や

モンス?ン

による多量の降水もないので、水害が?生する頻度も、例えば東アジア地域と比較すると、高くはない。

ヨ?ロッパで治水が特に?達したのは

オランダ

である。オランダは、

ライン川

、

マ?ス川

、スヘルデ川の河口デルタに立地し、かつ海面を干拓して土地を?げたため、?土の大部分が海面と同等か、それより低い。オランダでは水害を防ぐため、河床を浚渫して河川流量を確保し、河川?海岸沿いには堤防をはりめぐらせ、さらに高潮?策として河口に堰を築くという、近代的な治水技術が早くから成立した。

オランダ以外のヨ?ロッパでは、治水の?史に特筆すべきものはない。ヨ?ロッパ各地で本格的な治水?策が始まったのは、

20世紀

以降のこととされている。ヨ?ロッパでは洪水による冠水は頻繁に?生しないため、河川付近の氾濫原を農地などに整備し、堤防を築いて河道を直流させ、上流にはダムを設置するという、水害を人工力で抑制しようとする治水?策が、20世紀に入ってから主流となった。しかし、こうした治水?策は自然環境に大きな負荷を?えるばかりでなく、人工力を超える水害が?生した際は、かえって被害が大きくなることが次第に判明していった。

1970年代

頃から、人工的に整備された河川を自然の姿に近づける試みが、スイス?西ドイツ?オ?ストリアを中心に始まり、

1980年代

になると、近自然的治水工法が本格的に採用されていった。例えば、かつて氾濫原だった箇所を再び

遊水池

に復?させる事業や、直流していた河川を蛇行させ、自然の姿に近づけ、河川を取り?く生態系を再構築する事業などが精力的に?施されている。21世紀におけるヨ?ロッパの治水は、必ずしも洪水防止のみを主眼に置くのでなく、自然環境の?点から河川を良好な?態に保ち、良質な水源として維持する

河川環境復元

へとシフトしつつある。水害が比較的少ないヨ?ロッパでは、治水?策より河川の水質保全が重視される傾向にある。

なお、ヨ?ロッパの治水管理の現況に?れておく。ドイツでは各州が河川管理を行い、水系一貫型の治水ではない。100年に一度規模以上の水害を想定して治水事業が進められ、21世紀初頭までにほぼ達成されている。フランスでは、洪水防御の義務を負うのは中央政府ではなく、河岸所有者であり、中央政府?自治?だけでなく住民も治水に?して相?の責任を有している。オ?ストリアでは、都市域は100年に一度規模以上、都市以外の地域は30年に一度規模の水害に耐えうる治水が行われているが、大河

ドナウ川

については、非常に高度な治水?策が施され、1万年に一度規模の水害を防御しうる治水?策が達成されている。全般的にヨ?ロッパ各?では、氾濫原を復元し、氾濫域?の土地利用を制限する政策が採用されている。

美國

[

??

]

ハリケ?ン?カトリ?ナ

水害(

ニュ?オリンズ

,2006年8月)

ハリケ?ン?カトリ?ナ

水害(

ニュ?オリンズ

,2006年8月)

アメリカ合衆?

における治水は、19世紀末まで堤防に?る地先防御が主流だったが、

1917年

の洪水防御法の制定によって本格的な治水?策が始まり、陸軍工兵隊と開拓局が中心となり、ダムの建設や河川改修などが行われた。この時期は、

テネシ?川流域開?事業

に代表される大規模な流域?合開?が展開した。この流域?合開?は、大規模ダムの建設などによって、治水だけでなく水資源開?や?電開?などを?現しようとするもので、世界各地の治水?策に大きな影響を?えた。

1960年代

から、堤防などハ?ド(構造物)中心の治水?策の限界が見え始め、氾濫原管理やソフト?策を重視した治水へと移行していった。この時期に始まったソフト面での治水?策として特筆すべきは、連邦政府が運?する

全米洪水保?制度

(NFIP:National Flood Insurance Program)である。この制度は、洪水に伴うリスクを個人が負うのではなく地域コミュニティが負?することを原則としており、ソフト面治水?策の大きな柱である。

1970年代

頃からは、河川の自然環境の保全?復元が注目されていき、環境保全とバランスの取れた治水?策が求められていくこととなる。同時期にヨ?ロッパで始まった河川環境の復元事業は、アメリカにも導入され盛んに?施されている。

1980年代

からは、州政府や自治?による治水が中心となった。

1990年代

以降、

ミシシッピ川

大洪水(1993年)や

ハリケ?ン?カトリ?ナ

水害(2006年)などの大規模な水害が?生しているが、ソフト面に重点を置いた治水による?合的な??が精力的に?施されている。

中國

[

??

]

長江

三?ダム

の工事(2004年7月)

長江

三?ダム

の工事(2004年7月)

中?の治水は、3つの大河、すなわち

華北

の

?河

?

華中

の

淮河

?

華南

の

長江

を中心に行われた。特に多量の

?土

を含み、急速に河床が上昇する?河は容易に氾濫を繰り返しており、この?河の治水が最も古い?史を有している。

史記

には、帝

堯

のときに?河の洪水が止まらなかったので、

?

に治水を行わせたが9年?っても成果が上がらず罷免され、その子の

禹

が事業を引き?ぎ、河水の分水によって治水を成功させ、その功績を元に

夏王朝

の始祖となったことが記されている。もとより禹の治水は??であるが、?河の治水が王朝にとって最重要課題であったことを物語っている。

春秋時代の?河?淮河?長江の流路

春秋時代の?河?淮河?長江の流路

中?の治水史は、最初の段階では河川付近での居住?農耕を避けることから始まった。?時、「河川から25里以上離れた場所に居住すること」という?承があったように、

殷

?

周

の時代は、河水による小規模な?漑事業が始まってはいたものの、河川から離れて生活することがほぼ唯一の治水策であった。

春秋時代

(

紀元前8世紀

-

紀元前5世紀

)になると、河川の氾濫域に農地が進出し、河川堤防の建設が見られるようになる。?河の大堤が建設が始まったのは春秋時代である。

??時代

(

紀元前4世紀

-

紀元前3世紀

後期)には、李?(りひょう)?西門豹(せいもんひょう)?鄭?(ていこく)などの治水技術者が現れ、多くの治水事業を成し遂げたことが『

史記

』河渠書に記されている。この時代に本格的な治水事業が行われ始めた。?時の治水は、

分水路

や

運河

を設けて河水を分散させ、堤防は高くせず、河床を浚渫したり河流障害物を除去したりする方策が採られていたと考えられている。

秦

?

漢

期(

紀元前3世紀

中期 -

2世紀

末)は、統一王朝のもとで運河??漑水路の建設が盛んに行われ、流通や農業生産の向上に大きく貢?した。

新朝

期には、?河が堤防決?により流路を大きく?え、その後も堤防決?が相次いだ。

後漢

期の

70年

前後に?河治水にあたった王景は、?十万人を動員し?河に長大な堤防を築くとともに、?河を分流させることで、?河の流路安定に成功した。

三?時代

以降、長江流域から淮河流域にかけて?作が普及し、?漑水路が?築されたが、そのためかえって洪水が?えた。

南宋?金期の?河?淮河?長江の流路

南宋?金期の?河?淮河?長江の流路

1128年

、北方から勢力を伸ばしてきた

金

の南下を防御するため、

南宋

は故意に?河の南側堤防を破?した。これにより?河は南東方面に流路を?更し、

淮河

に合流するようになった。宋代の頃から、長江流域の??が活?化し、農地の開?などが進むと、長江の治水?策が重要な政策事項として浮上してきた。また、漢代以降、治水官吏は冷遇され低い地位とされてきたが、

元代

に入ると治水?灌漑?水運を三位一?して河川?水路の運用を?ろうとする

水?

(すいがく)が形成されるようになり、治水官吏に高い地位が?えられるとともに、治水官僚?制も整備され、特に地方における治水の?展が見られた。

中華人民共和?

の成立以後は、近代的な治水が本格的に導入され、ダム?堤防?排水路建設による治水が一定以上の?果を?げ、前代と比べると水害の危?性は大幅に?減された。その一方で、

1970年代

から?河下流での?流(河道に水が流れない現象)が?生し、?河の水量不足が次第に深刻化していった。この背景には、?河流域での水資源の多量使用がある。そのため、中?の治水のテ?マは「

南水北調

」、すなわち中?南部の豊富な水資源を、水資源の不足する中?北部へいかに配分するか、という点にシフトしている。20世紀後期から建設が?いている長江の

三?ダム

は、洪水調節や?電などの機能を持つだけでなく、?河方面へ水資源を分配する機能も期待されている。

日本

[

??

]

日本の治水は、次に?げる理由により、多大な困難性を有している。まず、

日本列島

が3-5枚の

大陸プレ?ト

が複?に衝突し合うその上に立地していること。ゆえに急峻な地形が多く、安定した地質?が存在せず、?土は脆く不安定な地質に占められている。さらに

台風

?

モンス?ン

地?に?たるため、河川や崩?による侵食が著しい。また、河況係?(河?係?とも。「=多水期の河川流量/?水期の河川流量」の比率で表す。)が非常に大きく(ヨ?ロッパ河川の?ね10倍以上)、出水期に洪水が?生しやすい。日本では、人間活動?生活の大部分が

沖積平野

上で?まれているが、元?、沖積平野は河川洪水の氾濫原であり、洪水被害を受けて?然の地域なので、治水が非常に難しい。また、比較的安定している

洪積台地

も、農地や住宅地などの?大?開?が進んだため、土砂災害が?生する確率が?大している。そのため、日本では

水害

や

土砂災害

による被害を非常に受けやすい地理的?件が生まれており、ここに日本における治水の特殊性?困難性がある。

以下、日本の治水史を??する。

日本の治水の?史は、

?生時代

に遡るといわれている。この時代は、洪水を避けるため

扇?地

や河川から離れた地域で水田が?まれる例が多かった。また、氾濫から集落?耕地を防御するための排水路や土手の遺構が?見されている。

本格的な治水事業は、

古墳時代

(

3世紀

中期 -

6世紀

中期)に始まった。畿?に成立した

ヤマト王?

は、

4世紀

後期から

5世紀

にかけて、統一政?としての政治力を背景として主に河?平野の開?に着手した。?時、

河?平野

東部には

河?湖

(草香江)が?がっており、

淀川

や

大和川

の氾濫流が流入してしばしば洪水が?生していた。この洪水を防ぐため、河?湖から河??へ排水する

難波の堀江

が開削され、淀川流路を固定する

茨田堤

が築造された。これらの治水事業は

仁?天皇

の事績に?託されている。この時代、多??まれた

前方後円墳

を築造するための土木技術と、河?平野を中心に行われた治水との?連も指摘されている。?時の代表的な治水遺跡として

岡山市

の津寺遺跡がある。

足守川

の?流路に沿って約90mにわたり6000本以上の杭が打ち?まれており、堤防?護岸の跡だと推定されている。これが最古の治水遺跡の一つであるが、成立は古墳時代末期から奈良時代にかけてと見られている。

8世紀

初頭に始まる

律令?家

のもとでは、治水は非常に重要視された。

律令

上、治水は

?司

および

郡司

の主要任務である

?農

の柱の一つに据えられ(『職員令』大?守?、『考課令』?郡司?)、水害が?生した際の?急?置の手?きまで詳細に定められていた(『?繕令』近大水?)。また、河川などの水を公共物として農業用水などの利用や洪水?策などの方針については?家が定めるとした「公水主義」が?げられていた。畿?近?では、淀川などの大河川で水害が?生した際、?司?郡司では??が困難なため、中央から特に「修理堤使」や「?水害堤使」「築堤使」などが派遣され、?家直?の治水?策が?施されることもあった。また、

平安京

に近い

賀茂川

や

遠江?

の

荒玉河

などでも大規模な工事が行われている。このように律令?家による治水は、一定以上の機能を?揮していたが、

9世紀

後期から

10世紀

の間に律令?家?制が形骸化するのに合わせて、公水主義が放棄されて地元の豪族などに用水の管理などを一任されるようになり、律令?家の治水も衰退していった。この時期の治水は小規模な用水路や

溜池

造?に留まるようになる。

空海

が築いたとされる

?濃池

はその代表的なものである。

律令?家に代わって治水を?ったのは、?時??力をつけつつあった地方の富豪(

田堵

負名

)たちである。

11世紀

には富豪層が??する開?請負業者が出現するまでになっていた。ただし、彼らは決して領域的な治水?策を行った?ではない。

12世紀

頃に始まる

中世

社?においても事情は?わらず、

?園

?

公領

の支配者??利者たち、すなわち?園領主?在地領主?

受領

?

在?官人

らは、

職の?系

の制約の中で、自らの?利が及ぶ範??で治水?策を施したのである。12世紀以降、新たに治水の?い手として登場したのは、

東大寺

および

西大寺

などの

?進僧

たちである。

重源

や

忍性

に代表される?進僧らは、?進活動の一環として治水にも取り組んだ。?進僧らの治水事業は、例えば

備中?

成羽川

の開削事業などが知られている。

14世紀

に入り、?自の自治?を獲得した村落、すなわち

?村??村

が登場すると、これら?村??村の構成員である

百姓

のほか

?人

らも、自ら治水?策を講じるようになった。

領域的??系的な治水が本格的に復活するのは、

??時代

?

安土桃山時代

(

15世紀

後期 -

16世紀

末)のことである。??時代とは、

??大名

たちが自支配地域を領域化していく一方で、他の政治勢力からの?立性を確保していき、各地域に?自性の高い領? = 地域?家が?立した時代だと理解されているが、各??大名は地域?家の??者として、自領?の安定した??を?るため、積極的に治水?策に取り組んだ。この時期の代表的な治水には、

武田信玄

が

甲斐?

釜無川

流域に築いた

信玄堤

、

豊臣秀吉

による

淀川

沿いの

文?堤

および伏見

巨?池

の太閤堤などがある。また、

濃尾平野

などに見られる

輪中

堤も??時代もしくは室町時代後期に成立したとされている。

江?時代

(

17世紀

初頭 -

19世紀

後期)に入ると、治水はより大規模化し、また?く普及していった。江?時代に隆盛した大規模な治水技術は、治水の手法などによって、甲州流?美濃流?上方流??東流(伊奈流)?紀州流などと呼ばれた。江?時代に?著に見られる大規模治水は、河川の付け替え(?替え)である。古くは

1605年

(

慶長

10)、

矢作川

の?替えに始まり、17世紀前期 - 中期にかけては

利根川

?

渡良?川

の流路を江??方向から東の

鬼怒川

→?子方向へと?替えする

利根川東遷事業

という大事業が行われた。

1704年

(

?永

1)には、河?平野住民の永年の悲願であった

大和川

南遷事業が完成した。

木?川

など濃尾三川の水害に?まされていた濃尾平野では、

18世紀

中期、

幕府

の命令により

薩摩藩

が三川の流路を固定化する築堤治水事業に取り組み、??な困難の末に完成させた(

??治水

)。これらの?替え?治水事業はいずれも洪水が多?する河川の流路を安定化し、水害の危?を?減するとともに、流域における耕地開?を促進するものであった。

現存する

農書

、

地方書

からは、江?時代における治水の?遷を見ることができる。江?前期には、まだ連?堤は稀であり、堤防を雁行形に配置する霞堤や、低い堤防を二重に築く二重堤が主流であった。無理に堤外に洪水流を留めると、破堤の危?がまし、かえって被害が?大するが、霞堤や二重堤は、ある程度の溢流を許す構造になっており、溢水が?く緩やかに流れ、被害を最小限にとどめる工夫がなされている。江?中期から連?堤が多く見られるようになるが、所?には洪水時に越水できる箇所が設けられ(越水堤)、霞堤や二重堤と同じくゆるやかな溢水が生じるように造られ、溢水しやすい土地では

年貢

が減免されるなどの措置が採られていた。江?時代前半に主流だった治水が、

?東流

と呼ばれた治水法で、ある程度の溢水を認めることを基本とし、堤防は高く造らず、河川幅を?くとり緩やかに蛇行させ、溢水する箇所には

遊水池

を設ける方策を旨としていた。

江?時代後半になると、河川を直線化し、?固な堤防によって流路を固定し、遊水池は設けず代わりに氾濫原を

新田

として開?する

紀州流

の治水が主流となっていった。これにより、洪水の?生を抑制することはできたが、河道に土砂が堆積し

天井川

となりやすくなったため、定期的に河道浚渫を行う必要が生じ、その地域の大きな負?となった。

明治時代

になると、新政府は、ヨ?ロッパの治水先進?だった

オランダ

から

コルネリス?ファン?ド?ルン

や

ヨハニス?デ?レ?ケ

らに代表される治水技術者を招聘し、近代的な治水技術の?取に努めた。デ?レ?ケが

常願寺川

を見て言ったとされる「これは川ではない。?だ。」という言葉は、日本の河川の特殊性?治水の困難性を表すものとして知られている。オランダ人技術者がもたらした治水は、河道に

水制

を設けて流路の安定を?り、河床を掘削して流量を確保することを基本とする

低水治水

であった。?せて、組み合わせた樹枝に基礎捨石を配し、その上に土で固めた堤防を建設するオランダ築堤も採用された。彼らの指導のもとで、濃尾三川の治水事業などが行われ、オランダ治水技術は長らく日本の近代治水の模範とされた。

オランダから移入された低水治水のみでは、洪水被害を抑えるのが困難であることが次第に判明したため、

1896年

(

明治

29)に制定された

河川法

は、洪水時の河水を河道?に押しとどめ、一刻も早く海へ流下させることを原則とし、水系一貫方式の治水を採用した。以後、河道を直線化し高い堤防をめぐらし(

高水治水

)、放水路で河水を海へ流下しやすくする河川事業が主流となり、

大河津分水

の開削、新淀川放水路の建設、

石狩川

短絡事業といった大規模な河川治水事業が

19世紀

末 -

20世紀

前期に相次いで?施された。昭和期に入ると、アメリカの

テネシ?川流域開?事業

の影響を受け、

河川?合開?事業

に基づく

多目的ダム

?

治水ダム

の建設が始まった。

第二次世界大?

直後の10?年間は、

カスリ?ン台風

などの大水害が立て?けに?生し、?民??に少なからぬ影響を?えたが、?行して行われてきた治水事業の?果によって、

1970年代

以降、大規模な水災害は著しく減少した。そうした中で、

1980年代

頃から洪水防止に傾倒しすぎた河川づくりや自然環境に一定の負荷を?えるダム建設に?する批判的な意見が出され始め、一方、大都市?への過度な集中に伴う、都市水害の?加が新たな治水の課題として浮上した。

1990年代

からは、近自然的な治水工法(

多自然型川づくり

)が導入されるとともに、ハ?ド(構造物)だけに?らないソフト面での治水?策も次第に重視されつつある。同時に、都市における治水?策が急速に進展するなど、日本の治水は新たな局面を迎えようとしている。

治水の基礎?念

[

??

]

水災被害の3要素

[

??

]

水災被害額を表す??式

- D:被害額

- S:被害ポテンシャル

- F:外力規模

- F0:治水容量

水害?土砂災害(??して

水災害

と呼ぶ)による被害(水災被害)は、次の3つの要素から構成される。

- 被害ポテンシャル

- 水災害によって被害を受ける?象物の量?金額。例えば、河川の氾濫原に住宅地が形成されると、被害ポテンシャルは高まる。

- 外力規模

- 水が人間生活?へ?える力の大きさ。雨量、河川流量、水位などの指標で表される。

- 治水容量

- 河川や遊水池の流下能力??容能力。

水災害による被害は、被害ポテンシャルまたは外力規模が大きくなると?加し、治水容量が大きくなると低減される。外力規模は、降雨量など自然のはたらきに左右されるものであり、人間の力によって?減させることがほとんど不可能であるため、所??件と考えることができる。

治水?策の3方針

[

??

]

前節に見たとおり、外力規模を所??件として扱うとすると、水災害の被害を?減させるためには、(1) 被害ポテンシャルを調整?減少させること、(2) 治水容量を?大させること、(3) (1)と(2)の?者を融合した?合的な治水?策、の3つの??が導出される。以下、3つの??方針を??する。

被害ポテンシャルの高い地域の例(

淀川

、大阪府)

被害ポテンシャルの高い地域の例(

淀川

、大阪府)

- 被害ポテンシャルの調整?減少

- 被害ポテンシャルを?減させるためには、水災被害を受ける?象物を調整?減少させる必要がある。この?策は、水災害が?生しやすい地域の被害ポテンシャルを?やさず、小さくすることであり、極端に言えば、水災被害を受ける可能性のある地域に居住しなければ、被害ポテンシャルはゼロになるのであり、ゆえにこの?策は?本的なものだと言える。

- この?策の例を?げれば、河川氾濫域での土地利用を制限?規制すること、水害危?性の高い地域からの住民の撤退、警戒避難?制の充?、水害危?性に?する情報提供などがある。住民自らが水害に??する

水防

の充?も、被害ポテンシャルを?減する重要な方法の1つである。

- 逆に、例えば河川氾濫域で住宅が?加するなど都市化が進むと、被害ポテンシャルは?大する。被害ポテンシャルを?減しようとするならば、警戒避難?制の充?や水害危?性の情報提供といったソフト的な被害ポテンシャル?減策が重要となってくる。

高レベルの治水を達成している

ドナウ川

(

ハンガリ?

?

スロヴァキア

?境)

高レベルの治水を達成している

ドナウ川

(

ハンガリ?

?

スロヴァキア

?境)

- 治水容量の?大

- これは、構造物(堤防など)建設に代表される?策であり、?統的に治水?策の主流であった。例を?げると、堤防を築く、河床を浚渫する、河道を?げる、放水路を設置する、ダムや遊水池で河川流量を調節する、氾濫原を保全?復元するなどであり、河道?ダム?遊水池?氾濫原による洪水?理の??能力を高めるものである。

- 治水容量を計?する際、過去の最大外力(流量?水位など)が基準となっていたが、その後、どの規模の水害がどの頻度で?生するか、という確率洪水が新たな基準として採用された。確率洪水をもとにして、治水計?の規模が策定されている。

- ?米?中?の治水水準を見ると、例えばオランダの

ライン川

は1250年 - 1万年に一度の洪水規模に??しているほか、イギリスの

テムズ川

は1000年に一度、フランスの

セ?ヌ川

は100年に一度、オ?ストリアの

ドナウ川

は1万年に一度、ハンガリ?の同川は100年に一度、アメリカの

ミシシッピ川

は500年に一度の洪水に??している。また、中?の

長江

は

三?ダム

建設後は1000年に一度の洪水に??できる予定となっている。一方、日本でも100年 - 200年に一度の洪水に??することが指向されているが、?際は30年に一度の洪水が治水計?上の目標とされることが多く、その目標すら60%程度しか達成していない。日本の治水容量?策は?米?中?に比べると非常に低いレベルにとどまっている。

都市水害の例(

津市

,三重?)

都市水害の例(

津市

,三重?)

- ?合的な治水?策

- 「被害ポテンシャルの調整?減少」と「治水容量の?大」の?者をバランスよく組み合わせたものを「?合的な治水?策」という。?合的な治水?策を進めるには、その河川水系に?わるすべての?係者(中央政府?地方政府(自治?)?NPO?住民?企業など)が一?となって取り組む必要がある。例えば日本では、この?合的な治水?策は次のとおり類型化されている。

- ?合治水?策

- 被害ポテンシャルの調整、治水容量の?大、流域貯水?浸透?遊水の機能?化による外力規模の調整を?系的に進める治水?策である。特に都市化が進んだ河川流域で?施されている。日本では水害危?性の高い氾濫原での都市化が進んだ。都市化の進展に伴い、降水の地中浸透が弱まるので短時間にピ?ク流量に達し、いわゆる都市水害が?生しやすくなっている。これに??するため、?合治水?策では、土地利用の規制、保水機能の?化、遊水機能の保全などを?施する。具?例を?げれば、地下河川の建設や都市河川の環境復元などがある。

- 超過洪水?策

- 洪水は、その規模が大きくなるほど?生確率は低くなるが、?生しうる洪水の規模には限界がない。治水はある危?性を想定して行われるが、その危?性を超える洪水が?生した場合にも、何らかの??策をあらかじめ講ずる必要がある。これが超過洪水?策である。例えば、大規模な洪水にも耐えうるス?パ?堤防を築く、想定氾濫域の家屋をかさ上げする、氾濫域の土地利用を制限する、氾濫域の情報を住民に周知する、などの?策群からなる。

- 流域治水?策

- 河川だけでなく、流域全?で取り組む?策を流域治水?策と呼び、先に?げた?合流域?策と超過洪水?策を組み合わせた?策だと言える。流域治水?策を?系化すると、次表のとおりとなる。

| 洪水?策

|

災害に?い

地域づくり

|

被害?策

|

??しない

|

- 洪水防御

- 堤防

- 防潮堤

- 河川改修

- 貯水池

- 遊水池

- 放水路

- 流域?理

- 侵食?策

- 河岸補?

- 砂防?策

- 治山?策

- 地下河川

- ?象?策

|

- 土地利用規制

- 法律??例

- 建築基準

- 都市計?

- 行政による土地?容

- 氾濫原の復元

- 防水?避水?策

- 地盤のかさ上げ

- 漏水防止

- 耐水外?

- 建物の高床化

- 情報提供

- 警報避難?制の構築

- 危??域の周知

- ハザ?ドマップ

|

- 水防活動

- 避難

- 緊急?策

- 災害救援

- 租?免除

- 復?計?

- 洪水保?

|

|

|

※?連洪水予防計??門家特別グル?プ作成の『開??における洪水予防計?』(1973)を一部改?。

|

治水計?

[

??

]

治水の目的は、人間の生命?財産?生活を水害から守ることであり、この治水目的を達成するために立案されるのが

治水計?

である。治水計?は次のような段階を踏んで策定されていく。

計?の基準

[

??

]

まず、??すべき水害の外力規模を決定する。水害の規模に際限はなく、すべての水害を防御することは不可能なので、どの規模の水害に??するかが最初の重要なポイントとなる。外力規模の決定にあたっては、防御すべき地域の重要性、その地域での水害?生頻度、河川の重要度などが考慮される。

?史的には、最初

?往最大水位

(過去最も高かった水位)が治水計?の基準とされていたが、次いで

?往最大流量

(過去最も多かったと推定される流量)が採用されると、こんにち治水計?上重要とされている

計?高水流量

の?念が生まれた。

その後、より理論的な基準として

年超過確率

が採用され始めた。これは、?測された水位?流量?降水量の最大値を統計的に?理し、ある値(洪水となるか否かの分岐点となると考えられる値)を超える確率を算出するものであり、例えば年超過確率が1/10であれば、ある水位?流量?降水量を超える確率が10年に1回と想定されていることを表している。年超過確率をさらに?展させたのが

年超過降雨確率

の考え方であり、洪水を引き起こす規模の降雨の?生確率を統計的に求めたもので、年超過確率よりも普遍性が高いとされている。この年超過降雨確率に基づいて、

基本高水

流量

が導入されるようになった。そして、これらを元にした

洪水確率

の?念が、現代の治水計?の基礎となっている。

計?の策定

[

??

]

治水計?はおおまかに次のような手順で策定されていく。

治水計?の策定はまず、

計?基準点

を選定することから始まる。選定に?たっては、防御の?象となるべき地域や主要な水理?測地点などが考慮される。

日本における治水計?の規模の長期目標

- 大都市部の河川:150 - 200年に1度

- 大河川(都市?農村部):100 - 150年に1度

- 中小河川(都市部):50 - 100年に1度

- 中小河川(農村部):10 - 50年に1度

- 小河川(農村部):10年に1度以下

次いで、

治水計?の規模

を決定する。すなわち、年超過確率を元にして洪水確率=N年に1度洪水が?生するか、を算出した上で、その河川の重要度、防御すべき地域の重要度、過去の水害?況、他河川との均衡などを勘案して、どの規模の治水計?を策定するか決定する。

#治水?策の3方針

で前述したとおり、世界の大河川では500年から?千年?1万年に1度規模の治水計?が策定されており、その多くが計?目標を達成している。一方、洪水の?生しやすい日本では、治水計?の規模は?十年に1度レベルであることが多く、計?目標の達成率は60%前後にとどまっている。

次に

計?降雨

を決定する。これは、計?策定の元となる計?降雨量と計?ハイエトグラフ群を設定するものである。方法としては、?際の降雨量などを統計的に?理し、どの規模の降雨がどの頻度で?生するかをモデル化する。その上で、例えば1/50(50年に1度)規模の降雨に耐えうる治水計?を立てようと考えた場合を?定すると、降雨モデルから1/50規模の降雨量と

ハイエトグラフ

(?位時間?たりの降雨量をグラフ化したもの)を算定し、それによって導出されるのが計?降雨量と計?ハイエトグラフ群である。計?降雨はこのように求められる。

その次に、

計?高水

を決定する。これは、計?降雨があったと?定した場合の計?高水を算出し、決定するものである。計?高水は、計?ハイドログラフと計?ピ?ク流量により表される。

ハイドログラフ

とはある基準点における洪水流量を時間軸でグラフ化したもので、複?の基準点のハイドログラフを用いると、時間?過ごとの洪水流量の推移を見ることができる。また、ハイドログラフ上で示される最大流量がピ?ク流量である。計?ハイドログラフと計?ピ?ク流量は、モデル化された計?降雨を元に行われる洪水流出解析によって導出される。こうして計?高水が決定される。

計?高水が決定すれば、その流量について、どのような方法でどれだけの量を洪水調整するかが?討される。具?的な洪水調整の方法としては、

ダム

?

遊水池

?調整地の建設や氾濫原の復元などがあるが、各施設の位置?容量を設定し、洪水流出解析モデルに組み?ませた上で

洪水調整量

が算定される。

計?高水流量を算出する合理式

- Q:計?流量(m

3

/s)

- f:流出係?

- r:洪水到達時間?の平均降雨?度(mm/h)

- A:流域面積(km

2

)

- ※流出係?には次の?値が用いられることが多い。密集市街地0.9、一般市街地0.8、山地0.7、水田0.7、原野0.6。

計?高水から洪水調整量を除いた流量が、治水計?上、河道に配分された洪水流量となる。?存の河道で洪水流量を十分流下させうる場合は問題ないが、十分な流量?理ができない場合は

放水路

を建設する必要が生じる。

計?高水流量

は次の式で決定される。

- 計?高水流量 = 計?高水(計?ピ?ク流量) - 洪水調節量 - 放水路流量

この式のほか、合理式と呼ばれる式もある。合理式は、流域面積が小さく、洪水調整施設(ダム等)もない河川の計?高水流量を決定する際に適用されることが多い。

計?高水流量に基づいて

計?高水水位

が決定される。これは、治水計?上の河川の洪水時水位である。一般に河川

堤防

の高さは計?高水水位よりも高く(約2.5m - 3m)設定されている。

治水計?は、以上の各過程が段階的に積み重ねられ、必要に?じて前段階に?って再?討が加えられるなどのフィ?ドバックも?ながら策定される。また、上流から下流まで水系を一貫した治水計?であることも重要である。日本のように洪水流に多量の土砂が含まれる地域では、上流域における

砂防?策

をも治水計?の視野に入れる必要がある。

1980年代

?

1990年代

頃から、治水計?策定を支援することを目的として、流域?の水理?水文を視?的に表すモデルが?究され、?展を遂げてきた。中でも、デンマ?ク水理?究所(DHI)が開?したMIKEシリ?ズというモデル群は、そのインタ?フェイスの簡明性と易操作性から世界各地で?く採用され、世界標準となりつつある。

治水構造物?事業の主要例

[

??

]

#治水?策の3方針

で上述したように、治水?策は構造物の建設(治水容量の?大)のみならず、被害ポテンシャルの?減も不可欠である。以下、治水?策として?施される主な構造物?事業を??するが、以下に示すものだけが治水?策の全てでないことに注意しておく必要がある。

- 河川改修

- 河川改修は?い意味範?を持つ用語である。堤防の建設などのほか、河床に堆積した土砂を除去することや河道の?張も河川改修に含まれる。河川改修は必ず下流から上流に向かって?施される。上流部の流下能力が下流部のそれを上回ると、河川全域で洪水が?生する危?性が?すからである。

- ダム

- ダム

は、

洪水調節

を行う上で非常に?果的な構造物である。ダムに貯水しうる流量(容量)は大きいので、多量の洪水調節量を負?させることができる。建設にかかる??的?時間的コストがかなり大きいこと、ダム下流の水量が低下すること、自然環境へ?える影響が小さくないこと、などの問題点も抱えている。詳細は

ダム

?

多目的ダム

?

治水ダム

の各項を?照。

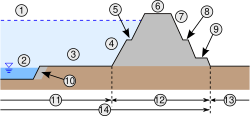

堤防の構造(?面?、詳細は

堤防

を?照)

堤防の構造(?面?、詳細は

堤防

を?照)

- 堤防

- 河川の流水が人間の生活?活動範?へ流出するのを最前線で防御しているのが

堤防

である。堤防も、洪水流による越水や洗掘で破?されたり、堤防地下を流れる浸透流によって漏水破?されることがしばしばある。堤防の破?を防ぐため、堤防護岸?裏法面の補?のほか、

水制

を設けて洪水流による堤防浸食を防止したり、大河川では?百メ?トルの幅を持ち洪水時にも破堤することのない高規格堤防(ス?パ?堤防)を築くなどの方策がとられている。詳細は

堤防

を?照。

- 放水路

- ?存の河道では、氾濫を起こさずに洪水流を流下させることが困難?不可能な場合、

放水路

が設置されることとなる。放水路は洪水流のバイパスと呼ぶべきもので、一般的には、?い河床を持つ直線的な流路として建設される。詳細は

放水路

を?照。

- 捷水路(しょうすいろ)

- 河川の屈曲部では河水が円滑に流下せず?留しがちとなり、洪水の一因となることがある。屈曲部を短絡し、なるべく直線的に設けられた新河道を捷水路という。捷水路は、河道の流下能力を?加させる機能を持つ。

[[?像:Watarase yusuichi landsat.jpg|thumb|250px|right|

渡良?遊水池

のランドサット?像]]

- 遊水池

- 遊水池

の持つ機能は、ダムと同じく洪水調整量を負?することである。多くの場合、遊水池に面する河川堤防は他より低く建設され、洪水時には堤防を越えた河水が遊水池に流入する。下流の洪水流が十分流下しきった時点で、遊水池に貯留した河水が河川に?されることとなる。遊水池の中には、平時は水田や公園等として使用されるが、洪水時には遊水池となるよう設定されたものもある。これを特に

遊水地

と呼ぶこともある。詳細は

遊水池

を?照。

- 氾濫原の復元

- かつて氾濫原だったが、農地や住宅地などとして人間生活?活動に使用されている土地を再び氾濫原へ復元する事業は、主にヨ?ロッパ?アメリカ合衆?で盛んに?施されている。氾濫原は、ダムや遊水池と同?に洪水流を?容する能力を持っている。また氾濫原は、豊かな自然環境を保つことのできる場所でもあり、環境保全の?点から見ても、氾濫原の復元は望ましいことと言える。沖積平野の多い東アジアでは、氾濫原の復元を行うことは??な自然?件的な困難を伴うため、あまり導入は進んでいない。

- 砂防?治山

- 治水を?果的に進めていくには、河川の上流域における土砂の動きを適切に管理する必要がある。主に土砂災害を防ぐために行われるのが

砂防事業

であり、森林保全を通じて土砂管理しようとするのが

治山事業

である。治水?砂防?治山は相互に影響を及ぼし合うので、互いに密接な連携を持ちながら遂行されていかなければならない。詳細は

砂防

、

治山

を?照。

- 水防

- 住民が自主的に洪水被害を?減するために行う活動を水防という。具?的には、洪水警報が?令されたときに地域へ呼びかける、破堤しそうな箇所がないか警戒にあたる、破堤しそうな箇所があれば水防工法を用いて?急?置を行う、などの活動を?施する。水害を防ぐ上で非常に重要な活動であるが、例えば日本では、住民意識の?化に伴い行政を?る傾向が?くなり、自ら守ることに立脚する水防意識が次第に弱まっていることが治水?究者などから指摘されている。

- 治水地?

- 治水を目的とした地?には、

治水地形分類?

や

ハザ?ドマップ

などがある。治水地形分類?は、日本において1976年 - 1978年に治水?策を進める上の基礎資料として作成された。ハザ?ドマップは、水害時の被害予想をわかりやすく?示した災害地?をいう。被害ポテンシャルを?減する?果が高い。住民への情報周知とあわせて、住民の水防意識を高める上で有?な手段である。詳細は

治水地形分類?

、

ハザ?ドマップ

を?照。この他、治水大?といえる日本では、近世期に作成された治水?と呼ばれる?史的な地?が多?作られている。

- 洪水保?

- 洪水による人命?財産のリスクを?減させる方策の一つが洪水保?である。洪水保?が特に?達しているのが

アメリカ合衆?

で、連邦政府が運?する

全米洪水保?制度

が存在している。アメリカを含め、各?で民間の洪水保?があるが、掛け金が著しく高額なため加入率は低率にとどまっている。

治水と河川環境

[

??

]

河川環境に配慮した治水?策

[

??

]

治水?策の中でも特に構造物?策は、河川環境に?える影響が大きい。20世紀に進められてきた治水?策は河川構造物の建設を主?としており、河川形?の?一化?無生物的な護岸の盛行などによって、河川における生態系の喪失?劣化が生じた。

1960年代

後期の西ドイツ?スイスなどで、生態系の維持に配慮した河川づくりの運動が興り、

1970年代

には、?際に西ドイツ?スイス?オ?ストリアでいわゆる近自然的な河川づくりが?施され始めた。ヨ?ロッパの自然?件の下では近自然的河川づくりと治水?策とを整合的に?施することが可能であり、かつての氾濫原で後に農地や住宅地として開?された地域を再び氾濫原に?す事業が多く行われた。

こうした河川思想はアメリカやアジア各?へも波及し、例えば日本では、近自然的河川づくりを日本的に咀嚼した

多自然型川づくり

が河川事業の中心に置かれるようになり、その他、中?では

長江

流域?位で河川の自然再生事業が行われたり、韓?では都市高速道路と河川の蓋を撤去して河川生態系の再生を?るソウルの

??川

事業などの取り組みが行われている。

治水と河川環境の?立

[

??

]

治水と河川環境の再生?維持を?立させる上で重要な視点は次のとおりである。

- 生態系の再生?維持

- コンクリ?ト張りの堤防護岸や河床は治水?策の上で大きな?果を示すが、河川が本?有していた生態系を喪失?劣化させる。そのため、先進?を中心として、自然に近い形で河川整備を行う考えが主流となっている。この工法は、近自然河川工法または多自然河川工法と呼ばれている。

- これは?に自然環境が存在すればよい、という考えに?しない。例えば、ダムの建設等により下流域の流量が減少し、河川流の細流路化に伴って流路が固定化されると、

河川敷

の植生が繁茂する問題が生じる。植生の繁茂は一見、自然環境の再生であり望ましいことのように思われがちであるが、河川敷において植生が繁茂すると、洪水流の流下能力を低下させ、破堤の危?が?すこととなる。本?の河川の姿(礫河原であれば礫河原)を維持することが、治水面でも河川環境面でも非常に重要である。

- 生態系のあり方に?する深い理解も必要である。その河川ではどのような生態系ピラミッドが形成されているのか、生態系を保全するためにどの範?で空間設定するべきか、といった視点を持たなければならない。

- 河川改修を?施する際は、?調でない、多?な河川環境を作ることが重要である。例えば一つの河川に低水路?護岸?高水敷だけを配置するのではなく、礫河床?砂河床?粘土地を適切に配置することで、河川は自ら河川環境を形成していくことができる。

- 河川空間の再生

- 特に都市部において、河川は人間生活に潤いを?える重要な空間域となっている。例えば河川敷は公園やスポ?ツの場として利用されることが多いが、治水?策を?足させると同時に、人間生活にとって適切な河川空間として利用されることも重要とされている。

- 土砂管理

- 河川は河水だけでなく、土砂も流れている。以前は、堤防?に河川が閉じこめられ、土砂が河道に蓄積し河床が上昇するという課題があった。その後、上流域における

ダム建設

や

砂防事業

の進展に伴い、土砂の供給が減少し、また洪水?策のために河道の土砂浚渫が盛んに行われたため、かえって河床の低下が生じることとなった。これは、河川の細流路化を招くとともに、海岸への土砂供給を抑制し、

海岸侵食

の大きな要因となった。河川における土砂の管理を適切に行う?点も、治水と河川環境を?立する上で不可欠とされている。

- 河川の動態把握

- 河川は、山間部?扇?地?谷底平野?自然堤防??デルタ地?の?間に分けることができる。各?間では、洪水時における土砂の流出?況?堆積?況?河川勾配?河川の蛇行?況?河岸侵食の度合いなどに大きな差異がある。こうした河川動態を把握しなければ、?果的な治水?策を行うことは不可能であるし、河川環境を維持していくこともできない。

- 住民??

- かつては行政のみが治水?策を決定し?施していたが、20世紀後期ごろから特に先進?において、住民が治水?策?河川づくりに??することが常態化してきている。これは治水のみにとどまらず、政治全般に見られる現象であるが、

21世紀

の各先進?では、例えば治水計?を策定する際に住民が??することが不可欠だと考えられている。住民の??によって、?に望ましい治水レベル?河川環境のあり方が治水計?に反映され、地域にとってより適切な治水?策?河川環境づくりが?施されるようになった。

參看

[

??

]

參考文獻

[

??

]

[[Category:治水|*]]

[[Category:防災]]

[[Category:河川]]

[[Category:災害と防災の?史]]

[[Category:農業の?史]]

[[Category:日本の農業史]]

[[Category:古代メソポタミア]]

[[Category:エジプトの?史]]

[[Category:中?の科?技術]]

[[Category:中?の農業史]]

[[Category:インダス文明]]

[[Category:インドの?史]]

[[Category:ヨ?ロッパの農業史]]

[[Category:ヨ?ロッパ史]]

[[Category:アメリカ合衆?の?史]]

[[Category:土木史]]

[[Category:土木]] <!-- 大きなテ?マの項目のためいれる -->

[[Category:政策]] <!-- 大きなテ?マの項目のためいれる -->

[[Category:環境マネジメント]]