Sarcophage avec representation d'une

bacchanale

Sarcophage avec representation d'une

bacchanale

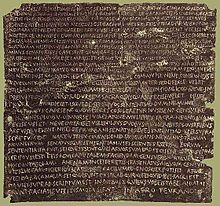

Texte du

Senatus Consultum de Bacchanalibus

Texte du

Senatus Consultum de Bacchanalibus

Le

Scandale des Bacchanales

est une affaire politico-religieuse survenue a

Rome

en

186 av. J.-C.

. Il conduit a une repression des societes organisees pour celebrer le culte de

Bacchus

percues comme un element dangereux pour la cohesion politique et religieuse de Rome.

Elle est bien connue grace au recit detaille qu'en fait l'historien romain

Tite-Live

dans le livre 39 de son

Histoire de Rome depuis sa fondation

[

1

]

et par le texte meme du

senatus-consulte

de Bacchanalibus

grave sur une plaque de bronze et retrouve a

Tiriolo

dans le

Bruttium

en

1640

[

2

]

. Tite-Live lui consacre une place particuliere car elle occupe douze des quinze chapitres consacres a l'annee 186, ce qui est exceptionnel. Mais malgre la richesse des sources, notre information concernant cette affaire demeure incertaine et peu fiable a cause de la partialite du recit de Tite Live qui ne presente que la version officielle des faits et ne cache d'ailleurs pas son hostilite envers la secte dionysiaque.

Le scandale des

Bacchanales

trouve son origine dans une histoire familiale aux allures de fait divers

[

3

]

. Un jeune chevalier, Aebutius, est destine par sa mere et son beau-pere a l'initiation aux mysteres de

Bacchus

[

2

]

, en acquittement d'un vœu formule pour sa guerison lors d'une maladie. Il entretient une liaison avec une fameuse courtisane, Hispala, et lui annonce qu'il decouchera quelques nuits pour respecter la periode d'abstinence precedant son initiation. Hispala lui revele alors sa vive inquietude

[

2

]

: avant son affranchissement, elle a accompagne son maitre au sanctuaire de Bacchus et elle y a assiste a des viols. Par amour pour Aebutius, elle choisit donc de rompre son serment initiatique afin de proteger son amant des intentions criminelles de ses tuteurs qui cherchent a le leser de son heritage paternel

[

2

]

. Aebutius revele cela au

consul

Postumius qui, jugeant son temoignage digne de foi, decide de rencontrer la courtisane Hispala pour en savoir davantage sur le mouvement bachique

[

2

]

. Ses revelations sont edifiantes : les mysteres dionysiaques sont le pretexte a des orgies conduisant aux pires

crimes rituels

.

En fait, les raisons profondes de la repression qui suit cette decouverte sont essentiellement d'ordre politique et il semble que le

Senat

ait monte soigneusement une affaire apte a provoquer le scandale et a justifier la condamnation des inities. Il utilise pour cela des elements appartenant au culte bachique et connus de l'opinion mais tellement demystifies et devoyes de leur nature qu'ils deviennent les composants d'une odieuse organisation criminelle. En 186, le Senat est deja au courant de cette affaire et il confere deliberement a l'enquete ≪ sur les associations secretes ≫ un caractere exceptionnel en detournant les deux consuls de leurs fonctions ordinaires.

Pourtant les elements cultuels que l'on entrevoit a travers le temoignage de Tite-Live n'ont rien de revolutionnaire par rapport a ce que l'on sait des mysteres hellenistiques. Ainsi les accusations de faux testaments ou de gains financiers illicites se rattachent a la constitution de caisses communes par les associations bachiques. Lors du culte, les bacchants consomment la chair crue des victimes, le modele des sacrifices dans le dionysisme etant l'

omophagie

, et de grandes quantites de vin. Ils cherchent ainsi a parvenir a un etat de transe, a etre possedes par la divinite et a s'identifier a elle pendant quelque temps.

Les Bacchanales suscitent la reprobation des Romains a cause du caractere trop exotique et ≪ non-conformiste ≫ des ceremonies de cette secte orientale, mais aussi parce qu'elles mettent en pratique un renversement de l'ordre social juge dangereux par les autorites qui s'efforcent de faire de la religion un element de cohesion

[

3

]

. De plus, les regles cultuelles de ces associations privees s'opposent a celles de la religion publique : l'essentiel des fonctions sacerdotales sont occupees par des femmes, les membres subissent une initiation suivie de la prestation d'un serment, le culte promet la survie apres la mort et le bonheur individuel alors que la religion publique ne vise que l'interet de la collectivite.

En fait, le Senat craint surtout que le mouvement des Bacchanales n'abrite une dangereuse conjuration etablie au cœur meme de Rome et unissant dans la lutte contre la domination romaine sur l'Italie differents groupes lies par la pratique d'un meme culte

[

2

]

. La presence a la tete de la secte d'un devin etrusque et d'une pretresse campanienne a en effet de quoi inquieter l'aristocratie senatoriale au lendemain des defections survenues en

Etrurie

et en

Campanie

durant la

deuxieme guerre punique

. Le Senat mobilise donc l'ensemble des magistrats dans une terrible repression, la ville est mise en etat d'alerte et quadrillee par la police qui arrete les inities dont beaucoup preferent le suicide a la rupture du secret mysterique. L'appel lance aux denonciations permet d'arreter rapidement les principaux chefs de la conjuration qui sont pour la plupart executes sur-le-champ. La celebration du culte bachique devient etroitement surveillee par les autorites mais, malgre l'exceptionnelle severite dont le Senat a fait preuve, il ne cherche pas a le supprimer

[

2

]

.

- ↑

Tite-Live

,

Histoire romaine

,

XXXIX

, 8

.

- ↑

a

b

c

d

e

f

et

g

Catherine Virlouvet

(

dir.

) et Stephane Bourdin,

Rome, naissance d'un empire : De Romulus a Pompee 753-70 av. J.-C

, Paris,

Editions Belin

,

coll.

≪ Mondes anciens ≫,

, 796

p.

(

ISBN

978-2-7011-6495-3

)

,

chap.

7 (≪ La conquete du bassin mediterraneen ≫),

p.

368-374

.

- ↑

a

et

b

Jean-Marie Pailler,

Les Bacchanales : du scandale domestique a l'affaire d'Etat et au modele pour les temps a venir (Rome, 186 av. J.-C.)

,

Politix

, 2005/3 (n° 71 ), pages 39 a 59

- Jean

Bayet

,

Histoire politique et psychologique de la religion romaine

, Paris,

Payot

,

,

2

e

ed.

, 312

p.

(

ISBN

2-228-32810-3

)

- Walter

Burkert

(

trad.

Alain-Philippe Segonds),

Les cultes a mysteres dans l'Antiquite

,

Les Belles Lettres

,

coll.

≪ Verite des mythes ≫,

, 194

p.

(

ISBN

978-2-251-32436-4

)

- Georges

Dumezil

,

La religion romaine archaique : avec un appendice sur la religion des Etrusques

, Paris,

Payot

,

,

2

e

ed.

, 700

p.

(

ISBN

978-2-228-89297-1

)

- Jean-Marie

Pailler

,

Bacchus : Figures et pouvoirs

,

Les Belles Lettres

,

coll.

≪ Histoire ≫,

, 230

p.

(

ISBN

978-2-251-38029-2

)

- Jean-Marie

Pailler

,

Bacchanalia : La repression de 186 avant J.-C. a Rome et en Italie

,

vol.

270, Rome, Bibliotheques des Ecoles francaises d’Athenes et de Rome,

, 868

p.

(

ISBN

978-2-7283-0161-4

)

- John

Scheid

,

La religion des romains

, Paris,

Armand Colin

,

coll.

≪ Cursus ≫,

, 176

p.

(

ISBN

978-2-200-25466-7

)

- Robert

Turcan

,

Les cultes orientaux dans le monde romain

, Paris,

Les Belles Lettres

,

coll.

≪ Histoire ≫,

,

2

e

ed.

, 397

p.

(

ISBN

2-251-38001-9

)

- (en)

Mary

Beard

, John

North

et Simon

Price

,

Religions of Rome

,

vol.

I :

A History

, Cambridge/New York/Melbourne,

Cambridge University Press

,

, 454

p.

(

ISBN

0-521-30401-6

)

- Yves Bomati:

Les legendes dionysiaques en Etrurie.

In:

Revue des Etudes Latines

61 (1983), S. 87?107.

- Jean-Marie

Pailler

, ≪

La spirale de l'interpretation : les Bacchanales

≫,

Annales. Economies, Societes, Civilisations

,

t.

37,

n

os

5-6,

,

p.

929-952

(

lire en ligne

)

- Jean-Marie

Pailler

, ≪

Les Bacchanales : une affaire de famille

≫,

Publications de l'Ecole francaise de Rome

, Rome,

n

o

126 ≪ Parente et strategies familiales dans l'Antiquite romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986 (Paris, Maison des sciences de l'homme) ≫,

,

p.

77-84

(

lire en ligne

)

- Jean-Marie

Pailler

, ≪

Caton Et Les Bacchanales: Seduction Et Tenacite D'un Mirage Historique

≫,

Papers of the British School at Rome

,

vol.

54,

,

p.

29-39

- John

Scheid

, ≪

Le delit religieux dans la Rome tardo-republicaine

≫,

Publications de l'Ecole francaise deRome

, Rome,

n

o

48 ≪ Le delit religieux dans la cite antique. Actes de la table ronde de Rome (6-7 avril 1978) ≫,

,

p.

117-171

(

lire en ligne

)

- Robert

Turcan

, ≪

Religion et politique dans l'affaire des Bacchanales. A propos d'un livre recent

≫,

Revue de l'histoire des religions

,

t.

181,

n

o

1,

,

p.

3-28

(

lire en ligne

)

- Jean-Louis

Voisin

, ≪

Tite-Live, Capoue et les Bacchanales

≫,

Melanges de l'Ecole francaise de Rome. Antiquite

,

t.

96,

n

o

2,

,

p.

601-653

(

lire en ligne

)

- Annie

Dubourdieu

et Elisabeth

Lemirre

, ≪

La rumeur dans l'affaire des Bacchanales

≫,

Latomus

,

t.

56,

,

p.

293-306

- (en)

R. A.

Bauman

, ≪

The Suppression of the Bacchanals: Five Questions

≫,

Historia: Zeitschrift fur Alte Geschichte

,

t.

39,

n

o

3,

,

p.

334-348

- (en)

Sarolta A.

Takacs

, ≪

Politics and Religion in the Bacchanalian Affair of 186 B.C.

≫,

Harvard Studies in Classical Philology

,

vol.

100,

,

p.

301-310

- (en)

P. G.

Walsh

, ≪

Making a Drama out of a Crisis: Livy on the Bacchanalia

≫,

Greece & Rome, Second Series

,

vol.

43,

n

o

2,

,

p.

188-203

- (en)

Tenney

Frank

, ≪

The Bacchanalian Cult of 186 B. C.

≫,

The Classical Quarterly

,

vol.

21,

n

os

3-4,

,

p.

128-132

Sur les autres projets Wikimedia :