Le

mythe

du

bon sauvage

(ou du ≪ noble sauvage ≫) est l'

idealisation

de l'homme a

l'etat de nature

(des hommes vivant au contact de la

nature

[

A 1

]

). L’idee que ≪ le bon sauvage ≫ vit dans un

paradis

sur terre avant le

peche originel

s’est developpee au

XVIII

e

siecle

, ayant ses fondations chez les explorateurs et conquerants de la

Renaissance

[

A 2

]

. Aux

XV

e

et

XVI

e

siecles,

Christophe Colomb

,

Pedro Alvares Cabral

,

Amerigo Vespucci

et

Jacques Cartier

explorent le continent americain, et decouvrent une

≪ jeune humanite ≫

[

A 2

]

. Qu'ils soient ecrits en portugais, en espagnol, en francais ou en latin, les textes issus de leurs voyages sont le certificat de naissance du

≪ bon sauvage ≫

[

A 3

]

. Le mythe du ≪ bon sauvage ≫ a permis aux ecrivains contemporains de developper une forme de critique sociale sur les aberrations et les injustices de la societe. L'adaptation la plus connue actuellement est

Le Meilleur des mondes

d'

Aldous Huxley

[

ref.

souhaitee]

.

Les indigenes ≪ nus ≫ et ≪ innocents ≫ dans la

Lettre

de Pero Vaz de Caminha (1500)

[

modifier

|

modifier le code

]

Espagnols face a des

Sauvages

≪ nus ≫ et ≪ innocents ≫ prets a partager leurs richesses et a devenir chretiens. Gravure du

XVI

e

siecle.

Espagnols face a des

Sauvages

≪ nus ≫ et ≪ innocents ≫ prets a partager leurs richesses et a devenir chretiens. Gravure du

XVI

e

siecle.

Le 22 avril 1500, l'armada du capitaine-majeur

Pedro Alvares Cabral

(1467-1520) accoste pour la premiere fois en

Amerique du Sud

. Les premiers contacts noues entre les Europeens et les autochtones sont amicaux. Contrairement a certains Indiens de l'interieur, les habitants de la region de

Monte Pascoal

et

Porto Seguro

sont des chasseurs-cueilleurs. Les hommes cherchent la nourriture en traquant le gibier, pechant et cueillant des vegetaux, tandis que les femmes cultivent des lopins de terre. Les descriptions des indigenes du nouveau continent par le pilote (anonyme) de la flotte, par le Maitre Joao Fara, et surtout par le secretaire d'escadre de Cabral, l'ecrivain

Pero Vaz de Caminha

(1450-1500), offrent parmi les premieres descriptions detaillees des Indiens d'Amerique du Sud. Tout au long de sa Lettre, datee du

1

er

mai 1500, Caminha contribue involontairement a fonder le mythe des bons sauvages. Les hommes qu'il decrit sont pacifiques, amicaux et obeissants. ≪ Ils marchent nus, sans rien qui les couvre. Ils ne se preoccupent pas davantage de couvrir ou de ne pas recouvrir les parties intimes que de montrer le visage. Ils sont a ce propos d'une grande innocence. ≫ Lorsque le Portugais ≪

Nicolau Coelho

leur demande de poser leurs arcs a fleche. Ils les deposent. ≫ ≪ Leur apparence est d'etre de peau sombre, tendant vers le rouge, avec de bons visages et de bons nez, bien faits. ≫

[

1

]

Lors des premiers echanges avec les Portugais, les autochtones se montrent curieux, mais aussi craintifs des nouveautes : ≪ On leur a montre une poule, ils en ont presque eu peur, et ne voulaient pas y toucher. Ensuite ils l'ont prise, mais comme effrayes. ≫ Le 26 avril, constatant que de plus en plus d'indigenes curieux et pacifiques apparaissent, Cabral ordonne a ses hommes de construire un autel ou une messe est celebree

[

2

]

. Au terme de son sejour, Cabral determine que les terres decouvertes se trouvent bien a l'est de la ligne de demarcation etablie entre le Portugal et l'Espagne par le traite de Tordesillas, c'est-a-dire dans la partie du monde relevant de la sphere d'influence portugaise. Pour solenniser la prise de possession du Portugal sur cette contree, les Portugais edifient une croix de bois ? peut-etre haute de sept metres. Et un second service religieux est organise le

1

er

mai

[

2

]

. Si la Lettre de Caminha n'est pas diffusee immediatement aupres du grand public, ses premieres descriptions des Indiens du Bresil sont necessairement connues et discutees en 1501 a son retour a la cour du Portugal, qui est frequentee a l'epoque par de nombreux marchands, banquiers et diplomates europeens. Le rapport anonyme du pilote de Cabral est quant a lui imprime en 1507 en Italien, dans la compilation de recits de voyage organisee par Fracanzano da Montalboddo : Paesi Novamente Retrovati et Novo Mondo de Alberico Vesputio Florentino Intitulato (Vicenza, 1507, feuilles 58 a 77, chapitres 63 a 83).

Le mythe du bon sauvage chez Cartier dans

Voyages au Canada

[

modifier

|

modifier le code

]

Jacques Cartier.

Jacques Cartier.

On peut retrouver l’image du bon sauvage dans le recit par

Jacques Cartier

de ses rencontres avec les autochtones d’

Hochelaga

[

A 4

]

. Selon Cartier, le

sauvage

n’est pas

barbare

, mais plutot proche de la

nature

, ≪ l’ame aussi pure que des enfants ≫

[

A 4

]

. Leur facon de s’habiller et leur mode de vie montrent a Cartier qu’ils ne sont pas effrayants ni dangereux mais qu’ils sont des etres humains

[

A 2

]

. Innocents et purs, les ≪ sauvages ≫ qu’il rencontre pendant son voyage sont curieux de ce qu’il leur apporte d’

Europe

[

A 4

]

. En remarquant leur nudite sans pudeur, Cartier donne aux fils de

Donnacona

des vetements europeens : ceux-ci jettent alors leurs peaux de betes, car ces vetements n’ont plus de signification dans la culture francaise : ≪ Et acoustrasmes ses dits deux fils de deux chemises et en livrees et de bonnetz rouges et a chacun sa chainette de laton au col ≫

[

A 2

]

. En les traitant comme humains (meme s’il les considere comme des enfants), Cartier etablit un commerce avec eux et il apprend les rudiments de leur

langage

, dont il donne un

lexique

[

A 5

]

. De sa perspective chretienne, Cartier les considere comme des etres innocents et sans religion, dans un etat ≪

sauvage

≫ (au sens de ≪ non cultive ≫), susceptible d’une conversion au

christianisme

[

A 2

]

; au depart de son premier voyage, il plante une

croix

pour que les autochtones puissent faire ≪ plusieurs admyradtions ≫

[

A 2

]

mais aussi pour symboliser la promesse de son retour : le role de l'homme europeen serait alors de transmettre la Revelation a ses ≪ jeunes freres ≫.

Le mythe chez Montaigne dans

Des Cannibales

[

modifier

|

modifier le code

]

Essais.

Essais.

La creation du

mythe

du ≪ bon sauvage ≫ est souvent attribuee a

Michel de Montaigne

[

B 1

]

, meme si les fondations de ce mythe sont bien anterieures

[

B 2

]

. Montaigne aborde le sujet dans les chapitres

Des Cannibales

et

Des Coches

de ses

Essais

[

B 3

]

. De nombreux critiques maintiennent que l’auteur prend position en faveur des

peuples autochtones

qui vivent tranquillement dans la nature et contre les Europeens

[

B 4

]

qui ne s’interessent qu’a s’enrichir et a corrompre des peuples innocents

[

B 5

]

.

Montaigne souligne l’importance de choisir la

raison

par rapport a la voix commune

[

B 6

]

et introduit le principe de

relativisme culturel

[

B 7

]

ainsi que l’idee de

tolerance

[

B 8

]

. Il dit que la

culture

≪

civilisee

≫ ne connait pas toujours la

verite

[

B 9

]

et, peut-etre, que les Europeens se trompent en appelant les

Amerindiens

anthropophages

des ≪

barbares

[

B 10

]

. ≫ En comparant les Europeens au peuple

Tupinamba

du

Bresil

dans

Des Cannibales

[

B 11

]

, Montaigne essaie de montrer la ≪ barbarie ≫ de l’action destructrice des Europeens

[

B 10

]

. Ses descriptions des

Tupinamba

soulignent pour les lecteurs la perfection de leur vie en harmonie avec la nature

[

B 12

]

. Leur mode de vie surpasse toutes les imaginations de ≪

l’age d’or

[

B 12

]

≫ et il compare ce peuple ≪ naturel ≫ et ≪ pur ≫ aux fruits

sauvages

qui sont menaces par le gout corrompu des Europeens

[

B 13

]

. Selon Montaigne, l’innocence des Tupinamba est plus pure que l’etat social

[

B 5

]

.

Certains critiques questionnent la fiabilite des sources qu’emploie Montaigne

[

B 14

]

en partie a cause de son exageration

[

B 8

]

. Il est de fait indeniable que Montaigne commente l’

Histoire d'un voyage fait en la terre du Bresil

publie par

Jean de Lery

en 1578 : l’essai

Des Cannibales

semble alors une conversation avec le texte de Lery et une gageure pour penser hors de l’habitude de pensee

[

B 9

]

. Neanmoins, le chapitre

Des Coches

, qui continue ce premier plaidoyer en s’appuyant sur d’autres sources, montre que l'attitude de Montaigne est celle de l’etonnement plus que de la lecon

[

B 15

]

. Montaigne questionne, ouvre des dialogues, souffle des reponses provocatrices

[

B 11

]

. Plusieurs soutiennent que sa representation du ≪ bon sauvage ≫ dans les

Essais

a contribue largement a la pensee

humaniste

en redefinissant ce qu’est la culture et son role pour definir l’

humanite

[

B 16

]

.

Le mythe chez Diderot dans

Supplement au voyage de Bougainville

[

modifier

|

modifier le code

]

Denis Diderot.

Denis Diderot.

Au

XVIII

e

siecle, la figure du bon sauvage commenca a se transformer

[

C 1

]

. Dans le texte

Supplement au voyage de Bougainville

, redige en 1772

[

C 2

]

,

Denis Diderot

exprime une pensee qui s’oppose subtilement a la voix commune

[

C 3

]

et qui provoque la chute du mythe, averee avec le siecle suivant

[

C 4

]

: pour lui, le ≪ bon sauvage ≫ n’existe pas

[

C 5

]

. Il faut juger chaque homme tel qu’il est

[

C 6

]

. Bien qu’il soit d’accord que les

Tahitiens

vivent d’une maniere heureuse et libre

[

C 7

]

et meme si leur bonheur lui donne l’occasion de confirmer sa theorie des trois codes

[

C 8

]

,

Diderot

declare que la

nature

et les ≪

sauvages

≫ ne sont ni bons, ni mauvais

[

C 9

]

.

Diderot

expose les

Tahitiens

comme des hommes logiques

[

C 10

]

avec certains buts ? augmenter la population

[

C 11

]

, enrichir la nation

[

C 12

]

, se nourrir

[

C 13

]

, la guerre

[

C 14

]

, le sang-froid

[

C 15

]

? et avec des vertus sociales, actives et positives

[

C 16

]

, qui nient l’image artificielle

[

C 17

]

et

utopique

[

C 18

]

des ≪ bons sauvages ≫, manifestant une aptitude a la

civilisation

[

C 19

]

.

Diderot

met en question l'

etat de nature

[

C 20

]

et refute la divinite attribuee aux

sauvages

par le mythe

[

C 21

]

. Ce sont des individus reels

[

C 22

]

qui vivent dans une societe differente

[

C 23

]

, ayant leur propre

culture

[

C 24

]

(ce qui contredit l’opposition supposee entre la

nature

et la

culture

)

[

C 25

]

.

Diderot

utilise ce mythe non pas pour proposer un modele ideal

[

C 26

]

, mais pour denoncer les corruptions et les erreurs des

colonisateurs

[

C 27

]

de la civilisation europeenne

[

C 28

]

et de la

religion chretienne

[

C 29

]

.

Diderot

n’apporte point de solution definitive

[

C 30

]

; il encourage la reflexion sur le sens de la vie

[

C 31

]

, sur l’organisation de la societe

[

C 32

]

, sur le caractere universel de la

morale

[

C 33

]

et sur l'

anthropologie

comme science

[

C 34

]

.

Rousseau : ≪ l’homme nait bon, c’est la societe qui le corrompt ≫

[

modifier

|

modifier le code

]

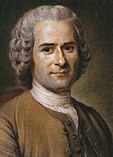

Jean-Jacques Rousseau.

Jean-Jacques Rousseau.

Rousseau

n'a pas utilise le terme ≪ bon sauvage ≫ mais l'idee d'un etat naturel (ou ≪ de nature ≫) bon, innocent ou pur est un element central de son interpretation de la nature humaine : "le principe de toute morale (...) est que l'homme est un etre naturellement bon, aimant la justice et l'ordre ; qu'il n'y a point de perversite originelle dans le cœur humain, et que les premiers mouvements de la nature sont toujours droits" (...) tous les vices qu'on impute au cœur humain ne lui sont point naturels (...) par l'alteration successive de leur bonte originelle, les hommes deviennent enfin ce qu'ils sont

[

3

]

.

Dans le

Discours sur l’origine des inegalites parmi les hommes

, Rousseau developpe une longue metaphore sur l’etat de nature, l’etat pre-civilisationnel. Il decrit cette periode de l’humanite comme etant la plus heureuse.

Claude Levi-Strauss

reprend l'approche de Rousseau dans son livre

Tristes Tropiques

, ≪ d'un etat qui n'existe

plus

, qui peut-etre n'a point existe, qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant necessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre etat present ≫. (On note l'ambiguite entre un etat qui a la fois ≪ n'existe

plus

≫ et ≪ n'a jamais existe ≫) .

Le courant de la contre-reforme catholique s'est vigoureusement oppose a cette philosophie decriee comme une boursouflure de l'humanisme, y percevant une negation du peche originel. En particulier sur l'idee d'un relativisme culturel, oppose au devoir missionnaire des Europeens dans la conversion des Indigenes au christianisme.

S'il est evident que les peuples sans industrie moderne ont moins les moyens que d'autres de detruire leur environnement, la question se pose de savoir s'ils sont pour autant foncierement

≪ ecologistes ≫

. Ainsi, dans le sillage de l'anthropologue

Philippe Descola

, la figure de l'Indien

≪ ecolo ≫

a connu un certain succes en ecologie (entrainant l'avenement de l'

≪ ecoanthropologie ≫

), mais se trouve egalement tres contestee par de nombreux specialistes de ces peuples qui invitent a se mefier d'une vision mythifiee des populations autochtones

[

4

]

.

Dans son livre

Constant battles

(

ISBN

0-312-31089-7

)

,

Steven LeBlanc

detruit deux mythes, celui qui dit que l’homme prehistorique etait pacifique et celui qui presente l'etre humain prehistorique comme soucieux de son environnement et de la preservation de celui-ci. S'appuyant notamment sur ses nombreuses fouilles archeologiques, LeBlanc nous demontre le contraire et nous brosse le portrait d’un humain peu soucieux de la preservation de son environnement et donc de ses ressources alimentaires, peu soucieux du controle de sa croissance demographique pour maintenir un equilibre entre les capacites de son milieu et la taille de sa population. Cet humain suit le meme comportement a travers les ages et ne trouve qu’une seule solution pour elargir son territoire et retrouver un equilibre, la guerre avec les autres groupes humains.

- ↑

(pt)

Pero Vaz de Caminha,

Carta de Pero Vaz de Caminha

, Ile de Vera Cruz, Porto Seguro, Bresil,

(

lire en ligne

)

- ↑

a

et

b

(pt)

Bueno, Eduardo,

A viagem do descobrimento : a verdadeira historia da expedicao de Cabral. Rio de Janeiro : Objetiva, 1998.

(

ISBN

978-85-7302-202-5

)

(pt)

, Rio de Janeiro, Objetiva,

(

ISBN

978-85-7302-202-5

)

- ↑

Rousseau,

Lettre a C. de Beaumont

, La Pleiade,

, p. 935 a 937

- ↑

Thomas Grillot, ≪

Sauvages et reensauvageurs

≫, sur

La Vie des idees

,

.

A

- ↑

Boulanger, Jany. (2004). ≪ Syllabus : Le mythe du Bon Sauvage ≫, Cegep du Vieux Montreal,

http://www.cvm.qc.ca/encephi/Syllabus/Litterature/18e/bonsauvage.htm

, consulte le 25 fevrier 2010.

- ↑

a

b

c

d

e

et

f

Cartier, Jacques. Voyages au Canada. Quebec: Lux Editeur, 2002.

- ↑

Kennel-Renaud, Elisabeth. (2009). ≪ Le Mythe du Bon Sauvage ≫,

http://elisabeth.kennel.perso.neuf.fr/le_mythe_du_bon_sauvage.htm

, consulte le 25 fevrier 2010.

- ↑

a

b

et

c

Jacob, Yves. Jacques Cartier. St. Malo: Bertrand de Quenetain, 2000.

- ↑

Cartier, Jacques. Voyages au Canada. Quebec: Lux Editeur, 2002. ;

Franks, C. E. S. “In search of the savage sauvage: an exploration into North America's s political cultures.” American Review of Canadian Studies. Winter, 2002.

≪

http://findarticles.com/p/articles/mi_hb009/is_4_32/ai_n28971642/?tag=content;col1

≫

(

Archive.org

?

Wikiwix

?

Archive.is

?

Google

?

Que faire ?

)

.

B

- ↑

De Lutri, Joseph R. (1975). ≪ Montaigne on the Noble Savage: A Shift in Perspective. ≫ The French Review, Vol. XLIX, No. 2,

p.

206-211

;

Zalloua, Zahi Anbra. (2005).

Montaigne and the ethics of scepticism

, Virginia: Rookwood Press,

p.

113.

- ↑

Kennel-Renaud, Elisabeth. (2009). ≪ Le Mythe du Bon Sauvage ≫,

http://elisabeth.kennel.perso.neuf.fr/le_mythe_du_bon_sauvage.htm

, consulte le 25 fevrier 2010.

- ↑

Montaigne.

Essais : ≪ Des cannibales ≫ ≪ Des coches ≫

, Paris : Edition Marketing.

- ↑

De Lutri, Joseph R. (1975).

p.

206 ;

Mermier, Guy. (1973). ≪ L’essai

Des Cannibales

de Montaigne. ≫ Dans

Montaigne: A Collection of Essays

, (1995), USA: Garland,

p.

107 ;

Zalloua, Zahi Anbra. (2005).

p.

113, 118.

- ↑

a

et

b

Kennel-Renaud, Elisabeth. (2009).

- ↑

Montaigne.

Essais

. ;

Mermier, Guy. (1973).

p.

107.

- ↑

Duval, Edwin M. (1983). ≪ Lessons of the New World: Design and Meaning in Montaigne’s ≪ Des Cannibales ≫ and ≪ Des coches. ≫ ≫ Yale French Studies, No. 64, Montaigne: Essays in Reading,

p.

95-112

;

De Lutri, Joseph R. (1975).

p.

206.

- ↑

a

et

b

Mermier, Guy. (1973).

p.

108.

- ↑

a

et

b

Mermier, Guy. (1973).

p.

109.

- ↑

a

et

b

Zalloua, Zahi Anbra. (2005).

p.

116.

- ↑

a

et

b

Montaigne.

Essais

.

- ↑

a

et

b

Zalloua, Zahi Anbra. (2005).

p.

113.

- ↑

Mermier, Guy. (1973).

p.

107.

- ↑

De Lutri, Joseph R. (1975).

p.

207-208

.

- ↑

Duval, Edwin M. (1983).

p.

95.

- ↑

Mermier, Guy. (1973).

p.

109 ;

Zalloua, Zahi Anbra. (2005).

p.

112-113

, 118.

C

- ↑

Duvernay-Bolens Jacqueline (1998). De la sensibilite des sauvages a l'epoque romantique, L'Homme, Vol. 38, No. 145,

p.

143, 164.

- ↑

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995). Supplement au voyage de Bougainville, France : Librairie Generale Francaise.

- ↑

Ellingson, Terry Jay (2001). The Myth of the Noble Savage, California: University of California Press.

- ↑

Duvernay-Bolens Jacqueline (1998),

p.

143, 155, 159.

- ↑

Francais au Bac ? ≪ Bon sauvage ≫ aux

XVI

e

et

XVIII

e

siecles, (2009);

Plaisant-Soler, Estelle (2006). Les enjeux philosophiques du debat sur le mythe du bon sauvage, La Page des lettres,

http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article729#sommaire_2

, accede 16 fevrier 2010 ;

Duchet, Michele (1971). Anthropologie et histoire au siecle des Lumieres : Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvetius, Diderot, Paris, FR : Francois Maspero,

p.

437 ;

Jimack, Peter (1988). Diderot : Supplement au Voyage de Bougainville, London : Grant & Cutler Ltd.,

p.

34 ;

Bonnet, Jean-Claude (1984). Diderot : Textes et debats, Paris : Librairie Generale Francaise,

p.

79

- ↑

Jimack, Peter (1988),

p.

65

Thomas, Jean (1932).

L’Humanisme de Diderot

, Paris : Societe d’Edition ≪ Les Belles Lettres ≫,

p.

107

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Duchet, Michele (1971),

p.

446-449

, 410 ;

Jimack, Peter (1988),

p.

34

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Andre, Valerie (2006). Diderot : Contes politiques et politique du conte, Etudes, Vol.3, p.137-157 ;

Duchet, Michele (1961). Le ≪ Supplement au Voyage de Bougainville" et la collaboration de Diderot a ≪ L'Histoire des deux Indes ≫, Cahiers de l'Association internationale des etudes francaises, No. 13,

p.

178

Jimack, Peter (1988),

p.

63.

- ↑

Gordon, Amy Glassner (1978). Compte rendu, The Journal of Modern History, Vol. 50, No. 4, pp. 768,

https://www.jstor.org/stable/1876784

accede 25 fevrier 2010

Jimack, Peter (1988),

p.

34, 64

Bonnet, Jean-Claude (1984),

p.

79

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Bonnet, Jean-Claude (1984), p.138 ;

Papin, Bernard (1988). Sens et fonction de l’utopie tahitienne dans l’œuvre politique de Diderot, Oxford : The Voltaire Foundation at the Taylor Institution,

p.

53 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Rex, Walter E. (1990). Sens et fonction de l'utopie tahitienne dans l'œuvre politique de Diderot by Bernard Papin, compte rendu, The French Review, Vol. 63, No. 3, p. 547 ;

Jimack, Peter (1988),

p.

58 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Jimack, Peter (1988),

p.

32, 60-61;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Chinard, Gilbert (1934). L’Amerique et le reve exotique dans la litterature francaise au

XVII

e

et au

XVIII

e

siecle, Paris : Librairie E. Droz,

p.

385 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Duchet, Michele (1971),

p.

450.

- ↑

Jimack, Peter (1988),

p.

32 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Duchet, Michele (1971), p.217 ;

Jimack, Peter (1988),

p.

27-28

.

- ↑

Boulanger, Jany (2004). Syllabus : Le mythe du bon sauvage,

http://www.cvm.qc.ca/encephi/Syllabus/Litterature/18e/bonsauvage.htm

, accede 16 fevrier 2010.

- ↑

Jimack, Peter (1988),

p.

27-28

;

Papin, Bernard (1988),

p.

53.

- ↑

Duchet, Michele (1971),

p.

217 ;

Jimack, Peter (1988),

p.

33 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Duchet, Michele (1961), p. 177 ;

Jimack, Peter (1988), p.34, 64 ;

Bonnet, Jean-Claude (1984),

p.

79, 315 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Duchet, Michele (1961), p. 181 ;

Jimack, Peter (1988),

p.

27-28

, 34, 64 ;

Bonnet, Jean-Claude (1984), p.112, 131 ;

Thomas, Jean (1932), p.93.

- ↑

Bonnet, Jean-Claude (1984), p.108, 112 ;

Thomas, Jean (1932), p.107.

- ↑

Bonnet, Jean-Claude (1984), p.138 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Jimack, Peter (1988), p.64 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Duchet, Michele (1961), p.177 ;

Boas, George, Gilbert Chinard, Ronald S. Crane & Arthur O. Lovejoy, Eds. (1935), A Documentary History of Primitivism and Related Ideas, London: Humphrey Milford, Baltimore: The Johns Hopkins Press.

- ↑

Francais au Bac ? "Bon sauvage" aux

XVI

e

???

XVIII

e

siecles, (2009) ;

Diderot et le mythe du bon sauvage, (2008) ;

Bonnet, Jean-Claude (1984), p.112.

- ↑

Chinard, Gilbert (1934),

p.

385 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Jimack, Peter (1988), p.34 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Supplement au Voyage de Bougainville par Denis Diderot (2010),

http://www.bibliomonde.com/livre/supplement-voyage-bougainville-5048.html

, accede 16 fevrier 2010 ;

Bonnet, Jean-Claude (1984), p.139;

Jimack, Peter (1988),

p.

63 ;

Thomas, Jean (1932), p.93, 107 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Duchet, Michele (1961), p. 184 ;

Jimack, Peter (1988), p.70, 73 ;

Thomas, Jean (1932), p.107 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Plaisant-Soler, Estelle (2006). Les enjeux philosophiques du debat sur le mythe du bon sauvage, La Page des lettres,

http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article729#sommaire_2

, accede 16 fevrier 2010.

- ↑

Duvernay-Bolens Jacqueline (1998), p.159 ;

Duchet, Michele (1961), p. 181 ;

Jimack, Peter (1988),

p.

33, 63 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Duchet, Michele (1961), p. 177, 186 ;

Diderot, Denis & Levayer, Paul-Edouard, ed. (1995).

- ↑

Pocock, David (1972). Anthropologie et histoire au siecle des lumieres. Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvetius, Diderot by Michele Duchet, compte rendu, Man, New Series, Vol. 7, No. 3, p. 495.