Dieser Artikel behandelt die normative Form der teleologischen Ethik. Zum 1861 erstmals veroffentlichten Text des englischen Philosophen John Stuart Mill siehe

Der Utilitarismus

.

Der

Utilitarismus

(

lateinisch

utilitas

,

Nutzen

, Vorteil) ist eine Form der

zweckorientierten (teleologischen) Ethik

(

Nutzethik

), die in verschiedenen Varianten auftritt. Auf eine klassische Grundformel reduziert besagt er, dass eine Handlung genau dann moralisch richtig ist, wenn sie den aggregierten Gesamtnutzen, d. h. die Summe des Wohlergehens aller Betroffenen, maximiert. Neben der

Ethik

ist der Utilitarismus auch in der

Sozialphilosophie

und den

Wirtschaftswissenschaften

von Bedeutung.

Es existieren verschiedene Formen des Utilitarismus, die abhangig von weiteren

philosophischen

Annahmen sind. Der

hedonistische

Utilitarismus etwa setzt das menschliche Wohlergehen dem Empfinden von Lust und Freude und der Abwesenheit von Schmerz und Leid gleich, wahrend andere Formen von Utilitarismus die Erfullung von individuellen

Praferenzen

fordern. Der Handlungsutilitarismus beurteilt Handlungen einzeln nach ihrer Tendenz, gute Folgen zu bewirken, wahrend der Regelutilitarismus das Befolgen von Regeln in den Mittelpunkt stellt. Alle Formen des Utilitarismus haben aber gemein, dass sie als einziges Kriterium fur moralische Beurteilungen die Folgen/Konsequenz einer Handlung betrachten; demnach ist der Utilitarismus eine

konsequentialistische

Ethik. Ferner handelt es sich um eine

rucksichtsvolle

und

universalistische

Moraltheorie, denn der Utilitarismus propagiert eine Vergroßerung des

Gemeinwohls

.

Der utilitaristische Ansatz wurde durch

Jeremy Bentham

(1748?1832) und

John Stuart Mill

(1806?1873) systematisch entwickelt und auf konkrete Fragen angewandt. Bentham erlautert den zentralen Begriff des Nutzens (

utility

) im ersten Kapitel seiner

?Introduction to the Principles of Morals and Legislation“

(zuerst erschienen

1789

) folgendermaßen:

- ?Mit dem Prinzip des Nutzens ist jenes Prinzip gemeint, das jede beliebige Handlung gutheißt oder missbilligt entsprechend ihrer Tendenz, das Gluck derjenigen Gruppe zu vermehren oder zu vermindern, um deren Interessen es geht […] Mit ?Nutzen‘ ist diejenige Eigenschaft an einem Objekt gemeint, wodurch es dazu neigt, Wohlergehen, Vorteil, Freude, Gutes oder Gluck zu schaffen.“

[Anm. 1]

Moderne utilitaristische Theorien operieren oft nicht mit dem Begriff des Nutzens, sondern dem umfassenderen Begriff menschlichen Wohlergehens. Eine der großten utilitaristischen Bewegungen der Gegenwart ist der

Effektive Altruismus

. In der Politik ist schon lange das utilitaristische Konzept des

Wohlfahrtsstaates

verbreitet. Neuere utilitaristische Konzepte sind bspw. die

Gemeinwohlokonomie

und das

Bruttonationalgluck

.

Eine erste Form des Utilitarismus findet sich bei dem chinesischen Philosophen

Mozi

(479?381 v. Chr.). Er begrundete die Schule des

Mohismus

im alten China und vertrat eine utilitaristische Ethik, ungefahr 2200 Jahre bevor eine solche als begrundbares Prinzip in Europa formuliert wurde. Auch der antike

Hedonismus

, der auf die von

Aristippos von Kyrene

begrundete Philosophenschule der

Kyrenaiker

zuruckgeht, kann im weitesten Sinne als Vorganger des klassischen Utilitarismus gedeutet werden.

Die Anfange utilitaristischen Denkens im neuzeitlichen Europa finden sich bei

Thomas Hobbes

(

Leviathan

), dessen grundlegende ethische Aussage darin besteht, dass ?richtiges“ Verhalten dasjenige ist, das unser eigenes Wohlergehen fordert. Weiter: Die Berechtigung des gesellschaftlichen

Moralkodex

hangt davon ab, ob er das Wohlbefinden derjenigen begunstigt, die ihn befolgen. Bei

Francis Hutcheson

war das Kriterium fur moralisch gutes Handeln, ob dadurch die Wohlfahrt der Menschheit gefordert wird. Dessen Nachfolger

David Hume

kam zu dem Schluss, dass Tugend und personliches Verdienst in denjenigen unserer Eigenschaften ruhen, die fur uns ? und fur andere ? nutzlich (

useful

) sind.

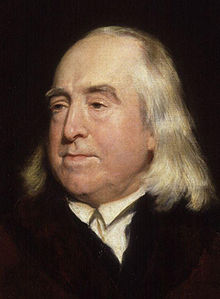

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham

vertrat als erster in Europa eine utilitaristische Ethik in Form eines ausgearbeiteten Systems. In seinem Werk

An introduction to the Principles of Morals and Legislation

brachte Bentham zum Ausdruck, dass es fur ihn nur zwei anthropologische Grundkonstanten gebe: Das Streben nach Lust (

pleasure

)

[Anm. 2]

und das Vermeiden von Schmerz (

pain

). Leid und Freude bestimmten, so Bentham, uber die ethischen Handlungskriterien des Menschen und die Kausalitat unseres Handelns. Es sei die Natur, die den Menschen in Leid und Freude den Weg weise. Bentham sah in Leid und Freude die entscheidenden Motive menschlichen Handelns und vertrat damit einen psychologischen

Hedonismus

:

?Die Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveraner Gebieter ? Leid und Freude ? gestellt. Es ist an ihnen allein aufzuzeigen, was wir tun sollen, wie auch zu bestimmen, was wir tun werden. Sowohl der Maßstab fur Richtig und Falsch als auch die Kette der Ursachen und Wirkungen sind an ihrem Thron festgemacht. Sie beherrschen uns in allem, was wir tun, was wir sagen, was wir denken.“

[1]

Ein Mensch strebe, so Bentham, immer ein Objekt an, von dem er erwarte, dass es Freude bereite. Davon ausgehend formulierte Bentham das Prinzip des Nutzens, das besagt, dass all das gut ist, was ?das großte Gluck der großten Zahl“ hervorbringt. Bentham erkannte spater, dass die gleichzeitige Maximierung zweier Großen keine eindeutige Losung ermoglicht, weswegen er spater nur noch vom ?Prinzip des großten Glucks“ (

Maximum Happiness Principle

) sprach. Benthams Arbeiten konzentrierten sich auf die Anwendung dieses Prinzips auf die Gestaltung der sozialen Ordnung. In seinen Schriften entwickelt er weniger eine Individualethik als vielmehr eine rationale Gesetzgebungslehre.

Fur Bentham war die Quantitat des Glucks allein entscheidend, was er durch die drastische Formulierung ?

Pushpin

ist von gleichem Wert […] wie Dichtung“ (?Prejudice apart, the game of push-pin is of equal value with the arts and sciences of music and poetry.“

[2]

) ausdruckte. Dagegen vertrat

John Stuart Mill

(1806?1873) in seinem Buch ?

Utilitarismus

“ von 1863 die These, dass kulturelle, intellektuelle und spirituelle Befriedigung auch einen qualitativen Wert besitze, im Vergleich zu korperlicher Befriedigung. Ein Mensch, der beides erfahren habe, ziehe die geistige Befriedigung der korperlichen vor. Dies konstatiert Mill in seinem beruhmten Ausspruch:

?Es ist besser, ein unzufriedener Mensch als ein zufriedengestelltes Schwein zu sein; besser ein unzufriedener Sokrates als ein zufriedener Narr.“

[3]

Die kalkulmaßige Abbildung qualitativ vorzuziehender Betatigungen bleibt allerdings unklar. Außerdem scheint Mills Unterscheidung eher konventionell zu sein und auf einem bestimmten Begriff damaliger Hochkultur zu basieren.

Auch in der Schrift ?Uber die Freiheit“ setzte John Stuart Mill andere Akzente als der Freund und Lehrer seines Vaters, Bentham. Wahrend in einem reinen Nutzenkalkul Freiheit keinen Wert an sich darstellen kann, misst Mill hier Freiheit und insbesondere der Meinungsfreiheit einen grundlegenden Wert bei. Um die Wahrheit zu erkennen, mussen alle relevanten Argumente gepruft werden. Dies ist jedoch unmoglich, wenn Meinungen und Argumente politisch unterdruckt werden. Die richtige Bestimmung des großten Glucks setzt also die Freiheit der Meinungsaußerung (Pressefreiheit, Freiheit der Wissenschaft etc.) voraus.

Diese freiheitliche Version des Utilitarismus findet sich auch in der politischen Philosophie

Bertrand Russells

(1872?1970) wieder.

Der

klassische Utilitarismus

von Bentham und Mill beeinflusste viele andere Philosophen und fuhrte zur Entwicklung eines breiteren Konzepts des

Konsequentialismus

. Der hedonistische Utilitarismus von Bentham und Mill wird, obwohl am bekanntesten, heute nur noch von einer Minderheit vertreten. Weiterfuhrende und gegenuber Kritik verbesserte Varianten des Utilitarismus wurden unter anderem entwickelt von

William Godwin

(1756?1836), einem Zeitgenossen Benthams mit anarchistischen Tendenzen, und

Henry Sidgwick

(1838?1900).

In neuerer Zeit sind zu nennen vor allem

Richard Mervyn Hare

(1919?2002),

Richard Brandt

(1910?1997), der den Begriff ?

Regelutilitarismus

“ pragte,

John Jamieson Carswell Smart

und

Peter Singer

, der lange ein Vertreter des

Praferenzutilitarismus

war, seit einigen Jahren aber die klassische, hedonistisch ausgerichtete Variante des Utilitarismus vertritt.

Ludwig von Mises

argumentierte mit utilitaristischen Argumenten fur Liberalismus. Umgekehrt vertraten einige Philosophen auf utilitaristischer Basis einen ethischen

Sozialismus

.

Wie die Beispiele zeigen, ist der Utilitarismus hauptsachlich im englischsprachigen Raum verbreitet. Als einer der wenigen deutschen Vertreter ist der Dusseldorfer Philosoph

Dieter Birnbacher

zu nennen, der auch als Ubersetzer John Stuart Mills hervorgetreten ist.

Der Utilitarismus beruht auf einigen Kernprinzipien, die ihn von anderen normativen Theorien absetzen. Sobald man von den Kernprinzipien absieht, findet sich eine Reihe von Annahmen, die von vielen, aber nicht allen Utilitaristen geteilt werden. Insbesondere im 20. Jahrhundert haben sich eine Reihe von Teilstromungen im Utilitarismus herausgebildet, die Annahmen des klassischen Utilitarismus zuruckweisen. Deswegen bevorzugen viele moderne Philosophen den Sammelbegriff ?

Konsequentialismus

“ fur ihre Auffassung.

Drei Grundprinzipien kennzeichnen den Utilitarismus:

- Wertobjektivitat

und -neutralitat: Maßstab zur Beurteilung der Folgen ist ihr objektiver Wert, im Utilitarismus insbesondere ihr Nutzen. Hierbei kommt es nicht auf den Nutzen fur beliebige Ziele, Zwecke oder Werte an ? der Utilitarismus ist nicht werte-nihilistisch ?, sondern vielmehr auf den Nutzen fur das

schlechthin Gute

. Nahezu alle Utilitaristen nehmen zudem an, dass sich der Wert von Folgen unabhangig von Beobachtern und Agenten bewerten lasst: Sind verschiedene Agenten und Beobachter vollstandig rational und moralisch aufgeklart, sollten sie gleiche Folgen gleich behandeln.

[4]

Utilitaristen sind zudem Wertmonisten: sie glauben, dass sich alle moralisch interessanten Werte auf einen Wert, den Nutzen bzw. das Gluck, reduzieren bzw. umrechnen lassen.

[5]

- Eudamonismus

: Das einzige Gut des Utilitarismus ist Gluck oder, allgemeiner gesprochen, Wohlergehen. Dabei bestehen unterschiedliche Meinungen daruber, was genau unter Wohlergehen zu verstehen sei. Die klassischen Utilitaristen Jeremy Bentham und John Stuart Mill waren Hedonisten. Nach dem Hedonismus besteht Wohlergehen im Empfinden von Lust und Freude, und der Abwesenheit von Leid und Schmerz. Moderne Utilitaristen sind aber nicht zwangslaufig Hedonisten, und eine weite Bandbreite an Auffassungen existiert. Der Praferenzutilitarismus orientiert sich an volkswirtschaftlichen Ideen zum Nutzen, nach denen Wohlergehen als die Erfullung von Praferenzen verstanden wird. Beide Auffassungen haben gemein, dass sie ein subjektives Verstandnis von Wohlergehen haben; tatsachlich ist Utilitarismus aber auch mit einem objektiven Begriff von Wohlergehen kompatibel, nach dem Wohlergehen das Erleben von objektiv wertvollen Erfahrungen darstellt.

[6]

- Universalismus

: Utilitarismus ist universalistisch, da das Wohlergehen jedes Individuums in dessen Uberlegungen das gleiche Gewicht besitzt. Es kommt nicht nur auf das Gluck der handelnden Person allein an, auch nicht auf das Gluck einer Gruppe, Gesellschaft oder Kultur, sondern auf das Gluck

aller

von einer Handlung Betroffenen. Damit ist der Utilitarismus keine egoistische, sondern vielmehr eine rucksichtsvolle Ethik: Das kollektive Wohl ist dem Individualwohl ubergeordnet. Der Universalismus widerspricht intuitiven Urteilen, nach denen beispielsweise das Leben nahestehender Personen wichtiger als das Leben Fremder ist. Utilitarismus ist auch insofern universalistisch, als seine Ethik fur alle Individuen gleichermaßen gilt. Hypothetisch, allerdings nicht unbedingt praktisch, gibt es hier keine Vorstellungen bestimmter Verantwortlichkeiten.

Werden diese drei Grundprinzipien zusammengenommen, ergibt sich die utilitaristische Grundformel:

Eine Handlung ist moralisch richtig insoweit ihre Folgen fur das Wohlergehen aller von der Handlung Betroffenen optimal sind.

Neben den genannten drei Grundprinzipien gibt es eine Reihe von Merkmalen, die nahezu alle Utilitaristen teilen, aber von einigen wenigen Utilitaristen abgelehnt werden. Diese Merkmale sind also nicht zwangsmaßige Eigenschaften einer utilitaristischen Ethik, auch wenn sie oft als solche dargestellt werden.

- Konsequentialismus

: Im Utilitarismus als teleologische Ethik ergibt sich die Richtigkeit einer Handlung grundsatzlich nicht aus ihr selbst oder ihren Eigenschaften, sondern aus ihren Folgen. Um eine Handlung moralisch zu bewerten, muss man die Konsequenzen der Handlung ermitteln und bewerten. Die Richtigkeit einer Handlung ergibt sich dann aus dem Wert ihrer Folgen. Andere Fragen, etwa ob eine Handlung aus gutem Willen erfolgt oder nicht, sind hierbei von untergeordnetem oder gar keinem Interesse. Das Konsequenzprinzip impliziert gleichzeitig eine empiristische Vorgehensweise.

- Maximierung. Alle klassischen Utilitaristen, und nahezu alle modernen Utilitaristen, nehmen an, dass eine Handlung richtig ist genau wenn sie das Wohlergehen

maximiert

. Diese Annahme fuhrt aber zu einigen kontraintuitiven Ergebnissen. Viele alltagliche Handlungen ? etwa das Kino zu besuchen ? maximieren nicht das Wohlergehen anderer und mussten also nach der utilitaristischen Grundformel als moralisch falsch beurteilt werden. Einige Utilitaristen haben deshalb die Position so modifiziert, dass eine Handlung richtig ist, wenn sie zu

hinreichend guten

, anstatt maximal guten, Ergebnissen fuhrt.

[7]

- Aggregation

. Eine andere Annahme, die von modernen Utilitaristen zunehmend zuruckgewiesen wird, ist, dass die Verteilung von Nutzen zwischen Individuen nicht zahlt. Im klassischen Utilitarismus wird Nutzen schlicht aggregiert, sodass zwischen einer Verteilung, in der einem bestimmten Individuum 100 Nutzen zukommen und 99 Individuen keiner, und einer Verteilung, in der einhundert Individuen jeweils einen ?Nutzenpunkt“ wahrnehmen, nicht unterschieden wird. Einige Utilitaristen weisen diese Annahme jedoch zuruck. Nach dem moralischen Prioritarismus hat der Grenznutzen, der wohlsituierten Individuen zukommt, einen geringeren moralischen Wert als der Grenznutzen schlechter situierter Individuen.

[8]

(Diese Position ist nicht mit der Annahme des abnehmenden Grenznutzens zu verwechseln.) Eine solche Position weist die Annahme schlichter Aggregation zuruck.

- Handlungsfokus. Die meisten utilitaristischen Ethiken fokussieren auf die Richtigkeit von individuellen Handlungen, aber andere Alternativen sind moglich. Die bekannteste Alternative, manchmal Mill zugeschrieben,

[9]

ist der sogenannte

Regelutilitarismus

, nach dem eine Handlung richtig ist, wenn sie einer Regel entspricht, deren allgemeine Befolgung den Nutzen maximiert.

[10]

In neuerer Forschung wird angezweifelt, ob Utilitaristen sich uberhaupt fur einen ?fokalen Punkt“ entscheiden sollten ? Utilitaristen sollten die Handlungen, Regeln, Charakterformen usw. bevorzugen, die jeweils den Nutzen maximieren. Diese ?fokuslose“ Position wird meist als

globaler Utilitarismus

bezeichnet.

[11]

- Binare Handlungsevaluation. Standardformen des Utilitarismus geben an, wann eine Handlung ? oder Regel usw. ? richtig ist. Diese Formen von Utilitarismus akzeptieren also das klassische Beurteilungssystem der normativen Ethik, nach der Handlungen in ?richtig“ und ?falsch“, bzw. ?erlaubt“ und ?unerlaubt“, eingeteilt werden. Sogenannter

skalarer Utilitarismus

weist diese Annahme hingegen zuruck.

[12]

Utilitaristische Theoretiker haben sich von den Entwurfen von Bentham und Mill entfernt, die heute als

klassisch

angesehen werden. Indem sie an den zahlreichen Grundannahmen des klassischen Utilitarismus Variationen vornahmen, sind zahlreiche verschiedene Richtungen entstanden. Um sich von den haufig kritisierten Grundformen zu distanzieren, bezeichnen sich einige heute als

Konsequentialisten

.

Eine verbreitete

[13]

Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen des Utilitarismus ist die zwischen Akt- oder

Handlungsutilitarismus

einerseits und

Regelutilitarismus

andererseits.

Beim Handlungsutilitarismus (englisch

act-utilitarianism

) wird das utilitaristische ?Prinzip des großten Nutzens“ auf die

einzelne Handlung

bezogen. Dazu werden fur die zur Auswahl stehenden Handlungsalternativen die jeweiligen Konsequenzen ermittelt und ? unter Berucksichtigung der

Wahrscheinlichkeit

ihres Eintretens ? bewertet.

Im Unterschied dazu bezieht der

Regelutilitarismus

das utilitaristische Kriterium auf

Handlungsregeln

wie beispielsweise ?Versprechen soll man halten“. Dazu wird ein zweistufiges Verfahren angestrengt. In einem ersten Schritt wird gefragt, welche Konsequenzen die Befolgung der zur Auswahl stehenden Handlungsregeln jeweils hatte und wie diese Konsequenzen zu bewerten sind. Zu wahlen ist dann diejenige Regel, die den großten allgemeinen Nutzen mit sich bringt. In einem zweiten Schritt werden danach die einzelnen Handlungen aufgrund der beschlossenen Regeln bewertet; eine Anwendung des utilitaristischen Prinzips auf jede einzelne Handlung findet jedoch nicht statt.

Man kann utilitaristische Richtungen danach differenzieren, welche Vorstellung von Nutzen und Gluck ihnen zugrunde liegt. Der klassische Utilitarismus von Bentham und Mill wird als hedonistisch betrachtet, da hier das Gute als das von den Menschen angestrebte Gluck definiert ist.

Im Unterschied dazu ist fur den

Praferenzutilitarismus

das Gute die Erfullung der Praferenzen von Personen. Jenes sei zu maximieren. In dieser Hinsicht konnen die Konsequenzen auch andere Dinge als pure Lustbefriedigung, wie beispielsweise den Ruf oder Bildung, enthalten. Er wurde vor allem von

Peter Singer

bevorzugt, welcher von

Richard Mervyn Hare

beeinflusst wurde.

Inzwischen gibt es verschiedene Versuche, den Utilitarismus unabhangig von der These des psychologischen Hedonismus zu begrunden. Ein Beispiel ist die Ethik von Richard Mervyn Hare, der einen Utilitarismus auf sprachanalytischer Grundlage entwirft. Das hedonistische Element lasst sich ohne großere Probleme aus dem Utilitarismus herauslosen und durch einen entscheidungstheoretischen Nutzenbegriff ersetzen. Bereits bei Bentham und Mill deutet sich eine breitere, nicht-hedonistische Interpretation des Nutzenbegriffs an, wenn statt der Begriffe ?Gluck“ (happiness) oder ?Lust“ (pleasure) andere, nicht-hedonistische Begriffe Verwendung finden wie ?Vorteil“ (advantage), ?Gewinn“ (benefit) oder ?Gutes“ (good).

Die meisten Utilitaristen beschaftigen sich mit der Maximierung der Menge an Gluck fur die Individuen. Negativer Utilitarismus legt umgekehrt den Fokus darauf, das Leid der Individuen zu minimieren. Gluck wird kein Wert beigemessen, oder es wird zumindest ein Vorrang der Leidensminimierung vor der Glucksmaximierung gesehen. In der praktischen Umsetzung dieser Idee kann man folgende Varianten unterscheiden:

- Einige Philosophen argumentieren, dass das Ziel des negativen Utilitarismus die schnellste und schmerzloseste Ausloschung des gesamten empfindungsfahigen Seins ware, da dies ultimativ das Leid minimieren wurde.

[14]

- Der negative

Praferenz

-Utilitarismus vermeidet das Problem des

Totens aus moralischen Grunden,

aber erfordert immer noch eine Rechtfertigung fur die Schaffung neuen Lebens.

[15]

- Schließlich gibt es Theoretiker, welche den negativen Utilitarismus als eine Variante des klassischen Utilitarismus betrachten, welche der Vermeidung von Leiden mehr Gewicht einraumt als der Forderung von Gluck.

[16]

Das moralische Gewicht der Leidensminderung kann erhoht werden durch eine entsprechende Metrik, so dass die gleiche Wirkung erzielt wird wie im

Prioritarianismus

.

[17]

Optimistische und gewaltlose Anhanger des negativen Utilitarismus sind im Umfeld des

bioethischen Abolitionismus

und des

Paradise Engineerings

beschrieben worden;

[18]

pessimistische Anhanger im Umfeld des

Buddhismus

.

[19]

Da die Grundlage des Utilitarismus letztlich die Empfindungsfahigkeit ist, haben schon von Anfang an viele Utilitaristen nichtmenschliche Lebewesen in die moralische Berucksichtigung mit eingeschlossen. Jeremy Bentham schrieb in

The Principles of Morals and Legislation

die folgenden in der Tierrechtsliteratur viel zitierten Worte:

- ?Der Tag mag kommen, an dem der Rest der belebten Schopfung jene Rechte erwerben wird, die ihm nur von der Hand der Tyrannei vorenthalten werden konnten. Die Franzosen haben bereits entdeckt, dass die Schwarze der Haut kein Grund ist, ein menschliches Wesen hilflos der Laune eines Peinigers auszuliefern. Vielleicht wird eines Tages erkannt werden, dass die Anzahl der Beine, die Behaarung der Haut oder die Endung des Kreuzbeins ebenso wenig Grunde dafur sind, ein empfindendes Wesen diesem Schicksal zu uberlassen. Was sonst sollte die unuberschreitbare Linie ausmachen? Ist es die Fahigkeit des Verstandes oder vielleicht die Fahigkeit der Rede? Ein voll ausgewachsenes Pferd aber oder ein Hund ist unvergleichlich verstandiger und mitteilsamer als ein einen Tag oder eine Woche alter Saugling oder sogar als ein Saugling von einem Monat. Doch selbst wenn es anders ware, was wurde das ausmachen? Die Frage ist nicht: konnen sie verstandig denken? oder: konnen sie sprechen? sondern: konnen sie leiden?“

Gegenwartig beschaftigt sich der bekannte (Praferenz-)Utilitarist

Peter Singer

ausgiebig mit diesem Themengebiet. Er gilt auch als Vater der modernen Debatte uber

Tierrechte

.

[20]

Neben der Ablehnung einiger ethischer Systeme haben Utilitaristen auch versucht, ihre Ethik explizit mit anderen zu verbinden.

Um die aufgedeckten Mangel an beiden Systemen zu uberwinden, wurde versucht, den Utilitarismus mit

Kants

Kategorischem Imperativ

zu verbinden. Beispielsweise stellt

James Cornman

die normative These auf, dass in jeder gegebenen Situation so wenige Individuen wie moglich als Mittel gebraucht und so viele Individuen wie moglich als Zweck behandelt werden sollten, die er als ?utilitaristisches Kantisches Prinzip“ bezeichnet.

Andere Konsequentialisten betrachten Gluck als ein wichtiges Gut, raumen aber auch anderen Gutern wie Gerechtigkeit oder Gleichheit einen gewissen Wert ein, was den Utilitarismus kompatibler mit allgemeinen Moralvorstellungen macht.

Die Ethik

John Rawls

unterscheidet sich bezuglich des Utilitarismus darin, dass in Rawls’ Ethik das Gluck der unglucklichsten Person maximiert werden sollte, wahrend im Utilitarismus das durchschnittliche Gluck maximiert werden soll. Oder anders ausgedruckt: In Rawls’ Ethik wird das maximale Leid minimiert, wahrend im Utilitarismus das durchschnittliche Leid minimiert wird.

[21]

Ein Grundprinzip des Utilitarismus ist unter dem Namen

Nutzenkalkul

? bei Bentham auch als

Hedonistischer Kalkulus

? bekannt. Es ist sehr charakteristisch fur utilitaristische Uberlegungen und Werturteile und ist auch Hauptanstoßpunkt vieler Kritik und intuitiver Abneigung.

John Stuart Mill

John Stuart Mill

Wenn ein Individuum vor mehreren Handlungsalternativen stehe, so solle es gemaß dem Utilitarismus die Handlung wahlen, welche in ihrer Konsequenz aller Wahrscheinlichkeit nach das großtmogliche Gluck tragt. Dazu habe es alle Einzelkonsequenzen und ihre Auswirkungen auf das Gluck und Leid der Einzelnen in Betracht zu ziehen. Letztlich musse man alles durch das mogliche Praktizieren einer Handlungsalternative entstehende Gluck und Leid bei den Einzelnen zu einer Gesamtsumme errechnen, wodurch man erkennen konne, inwiefern eine Handlung allgemein das Gluck mehrt oder Leid erzeugt.

Als Kriterien bei der Kalkulation des Gesamtnutzens einer Handlung fuhrt Bentham ursprunglich unter anderem die Dauer, Intensitat und Wahrscheinlichkeit eines Glucks oder Leids auf.

Bentham umschrieb als erster solch ein Verfahren. Obgleich eine detailliertere und konkretere Ausarbeitung nicht existiert, wird das Nutzenkalkul als prinzipiell brauchbare Leitlinie von Utilitaristen anerkannt.

- Man kann das utilitaristische Nutzenkalkul am besten verstehen, wenn man es mit dem

Klugen

Entscheidungsverhalten

eines Einzelnen

vergleicht.

Angenommen, ein Student steht vor der Entscheidung zwischen den

Alternativen

?Wie bisher weiter studieren“, ?Das Studienfach wechseln“ und ?Das Studium ganz aufgeben“. Wenn er die beste dieser drei Alternativen herausfinden will, dann uberlegt er, welche Folgen mit den zur Wahl stehenden Handlungsalternativen jeweils verbunden sind und welche Vor- und Nachteile dies fur ihn selbst mit sich bringt.

Die notigen Uberlegungen kann er dadurch ubersichtlich gestalten, dass er die Konsequenzen unter bestimmten Gesichtspunkten zusammenfasst wie beispielsweise ?finanzielle Auswirkungen“, ?Auswirkungen auf die personlichen Beziehungen“, ?Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Abschlussprufung“ etc. Diese Gesichtspunkte kann er entsprechend ihrer unterschiedlichen Bedeutung fur sich gewichten.

Dabei wird er klugerweise nicht nur berucksichtigen, ob eine Konsequenz fur ihn eher vorteilhaft oder eher nachteilig ist, sondern er wird auch versuchen, die vergleichsweise Große der Vor- und Nachteile abzuschatzen und in die Entscheidung einzubringen.

Zu einer Entscheidung gelangt er, indem er die Vor- und Nachteile, die mit den Alternativen verbunden sind, gegeneinander abwagt und zu einem einzigen Wert zusammenfasst. Dann wahlt er diejenige Alternative, die fur ihn den großten positiven Wert aufweist.

Das, was hier als ?Vorteil“ oder ?Nachteil“ bezeichnet wird, wird von Entscheidungstheoretikern als ?Nutzen“ (englisch

utility

) bezeichnet. Dieser Begriff ist nicht gerade glucklich gewahlt, eher ware der Begriff ?Wert“ hier angemessen. Aber der Begriff ?Wert“ (englisch

value

) war in der okonomischen Theorie bereits fur die Bezeichnung des durchschnittlichen Preises eines Gutes vergeben.

?Nutzen“ im dargestellten Sinne ist nun kein psychologisches Objekt, das man empirisch messen konnte, wie die Utilitaristen des 18. und 19. Jahrhunderts noch meinten. Es handelt sich lediglich um eine Terminologie, mit der man ? beispielsweise durch eine

Nutzenfunktion

? sehr differenziert und prazise beschreiben kann, was ein Subjekt will.

Der Unterschied zwischen der eben skizzierten rationalen (Nutzen maximierenden) Entscheidung eines einzelnen Subjekts und der utilitaristischen Kalkulation des großten Nutzens besteht allein darin, dass nicht nur die Vor- und Nachteile des einen Subjektes berucksichtigt werden mussen, sondern die Vor- und Nachteile aller Subjekte, die durch die Entscheidung betroffen werden. Das utilitaristische Nutzenkalkul ist also gewissermaßen die Bestimmung der fur die Gesamtheit besten Alternative unter der Bedingung, dass den Wertungen aller Individuen gleiches Gewicht zukommt.

Zur Durchfuhrung des utilitaristischen Nutzenkalkuls ist es in den allermeisten Fallen erforderlich, das Gluck bzw. den Vorteil der einen Person gegen das Leid bzw. den Nachteil einer anderen Person abzuwagen. Die Nutzengroßen der einzelnen Personen mussen dazu interpersonal vergleichbar gemessen oder zumindest geschatzt werden. Ob und wie dies moglich ist, bleibt umstritten.

Die fruhen Utilitaristen waren der Ansicht, dass das Gluck der Individuen eine psychische Große sei, die man

empirisch

messen konne. Benthams Bemuhungen gingen in Richtung einer derartigen ?moral science“. Dieser Weg erwies sich aber empirisch nicht als gangbar, da kein ?wissenschaftsformiger“ Maßstab fur den interpersonalen Glucksvergleich gefunden werden konnte. In den Wirtschaftswissenschaften wurde die Idee der interpersonalen Nutzenmessung in der Folge fallen gelassen. Die Wirtschaftstheorie kam ebenso mit rein subjektiven

Praferenzordnungen

aus, das heißt mit der Beobachtung von freiwilligen Tauschbeziehungen zwischen Guterbundeln. Ubrig blieb die

Wohlfahrtsokonomie

(englisch

welfare economics

), die sich jedoch nicht an einem psychologisch verstandenen ?Wohlfuhlen“ orientiert, sondern an (Tausch-)Kriterien. Zentral ist hier die

Pareto-Optimalitat

. Dieses Kriterium klammert

intersubjektive

Vergleiche von Vor- und Nachteilen aus.

Kritiker verweisen darauf, dass das Gluck verschiedener Individuen

inkommensurabel

sei, und dass daher das Nutzenkalkul nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch unmoglich sei.

Dem wird entgegengehalten, dass im Alltag bei Entscheidungen standig die Vor- und Nachteile fur verschiedene Personen großenmaßig miteinander verglichen werden. Begriffe wie Rucksichtnahme, Opfer, Zumutbarkeit oder Benachteiligung erfordern den Bezug auf das vergleichbare Wohlergehen verschiedener Personen.

Triage

scheint ein Beispiel fur eine reale (Not-)Situation zu sein, wo der Utilitarismus konsequent angewendet wird.

Dem Argument, das Nutzenkalkul sei rein praktisch nicht durchfuhrbar, wird entgegengehalten, dass man beispielsweise die vergleichbare Große der Summe der Individualnutzen einer Theatervorstellung fur verschiedene Personen abschatzen konne, indem man pruft, wie viel Zeit, Geld oder Arbeit der Einzelne fur den Theaterbesuch zu opfern bereit ist. Damit konnen Aussagen uber den Nutzen der Weiterentwicklung der Kultur durch diese Vorstellung, uber Alternativkosten fur entfallene Nutzen durch andere Aktivitaten der Besucher usw. gemacht werden.

Außerdem konne man fremdes Leid und fremdes Gluck grundsatzlich dadurch ermessen, dass man sich gedanklich in die Lage des anderen Individuums hineinversetzt. Diesem Prozess werden freilich dadurch erhebliche Schranken auferlegt, dass niemand erahnen kann, welche kognitiven Prozesse das andere Individuum zur Verfugung hat und wie die Struktur und mittelfristige zeitliche Entwicklung seiner Leidens- und Glucksstruktur verlauft. Jede Exploration bedeute ja bereits Beeinflussung.

Seit seiner Formulierung durch Bentham und Mill war der Utilitarismus zahlreichen Kritikpunkten ausgesetzt. So wehrte Mill sich schon in ?Utilitarianism“ gegen den Vorwurf, der Utilitarismus sei eine Doktrin ?only worthy of a swine“ (?nur eines Schweines wurdig“), da sie auf einem Lustbegriff basiere.

Bereits

John Stuart Mill

sah ein, dass der Ausdruck ?Utilitarismus“ und seine Ableitung von dem englischen Begriff ?utility“ leicht den Eindruck erwecken konnte, der Utilitarismus sei an sich kaltherzig und materialistisch. Um derartige Missverstandnisse zu vermeiden, wird heute zumeist von ?Gluck“ oder ?individuellem Wohl“ gesprochen.

Vom Standpunkt des Utilitarismus ist Gluck das hochste und alleinige Gut. Andere ethische Guter wie beispielsweise

Gleichheit

,

Gerechtigkeit

,

Freiheit

oder

Tugend

haftigkeit und intuitive Moralvorstellungen haben aus utilitaristischer Sicht keinen Wert an sich. Dadurch kann es jedoch zu Situationen kommen, in denen eine utilitaristische Ethik zu einer Handlung rat, welche andere Ethiken als absolut unmoralisch bewerten wurden. Die meisten Zuruckweisungen des Utilitarismus fußen auf diesem Konflikt. Beispielsweise konnte man fur die Folterung oder Totung eines Individuums argumentieren, wenn sich dadurch Leben retten ließen.

Utilitaristen reagieren unterschiedlich auf solche Vorwurfe. Einige vertreten, dass in solchen Situationen nur die Glucksmaximierung zahle und andere moralische Urteile abzulehnen seien. Andere wiederum verweisen darauf, dass in einer gedachten Dilemmasituation der Utilitarismus nur oberflachlich zu einer falsch erscheinenden Entscheidung raten wurde, wahrend sich beim Bedenken aller direkten und indirekten Konsequenzen ein anderes Bild ergeben wurde. So musse man hierbei auch langfristige Konsequenzen, etwa den Verlust des Vertrauens in staatlich gewahrleistete Grundrechte, bedenken. Utilitaristen wie Smart betonen hierbei, dass viele intuitive oder tradierte Moralvorstellungen in der Tat utilitaristisch brauchbar seien, da ihre Befolgung im Allgemeinen und auf lange Sicht zu einer Nutzenmaximierung fuhrt. Smart verwendete dabei den Begriff ?Faustregel“.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der Utilitarismus die Wurde des Menschen zwar anerkennt, in der Praxis seine Grundsatze jedoch der Menschenwurde widersprechen konnen. Anhand eines Beispiels lasst sich dies erklaren: Angenommen, eine Verkauferin lasst eine alte, sehbehinderte Frau sehr lange nach Kleingeld suchen, wahrend sich hinter ihr eine lange Schlange bildet. Nach dem Utilitarismus, der ja das Allgemeinwohl als hochstes Ziel vorsieht, sollte die Verkauferin der alten Frau einen Rabatt in Hohe der schwer zu findenden Munzen gewahren, denn dann konnte sie die anderen Kunden schneller bedienen. Dann konnte aber jeder das Verhalten der alten Frau nachahmen und sich so einen ungerechtfertigten Vorteil verschaffen. Die Schlussfolgerung, dass die Kassiererin die alte Frau ans Ende der Schlange verweisen sollte, verdeutlicht, dass die Grundsatze des Utilitarismus leicht Kritik hervorrufen konnen.

[22]

Allerdings kann man bei einer utilitaristischen Betrachtung des obigen Beispiels auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Das Allgemeinwohl setzt sich aus dem Wohl aller Einzelnen zusammen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Interesse einer einzelnen Person in bestimmten Fallen nicht schwerer wiegen kann als die entgegenstehenden Interessen mehrerer anderer Personen.

So wird ? ganz im Einklang mit utilitaristischen Argumenten ? in Deutschland dem Notarztwagen im Interesse einer einzigen lebensgefahrlich verletzten Person ein

Vorrecht

eingeraumt, obwohl Hunderte von Autofahrern deshalb anhalten mussen und Zeit verlieren.

Dies gilt auch fur das Beispiel mit der sehbehinderten Frau: Das Interesse einer Behinderten an einer selbststandigen Lebensfuhrung kann vergleichsweise schwerer wiegen als das Interesse mehrerer Supermarktkunden an einer zugigen Abfertigung.

Ein im Zusammenhang mit Utilitarismus ebenfalls haufig diskutiertes Gedankenexperiment handelt von einem voll besetzten Passagierflugzeug, welches entfuhrt wurde und als Waffe gegen ein Ziel gesteuert werden soll, dessen Zerstorung, zusatzlich zu den toten und verletzten Passagieren, zahlreiche weitere Menschenleben gefahrden wurde, beispielsweise ein volles Hochhaus oder Atomkraftwerk. Streng utilitaristisch argumentiert ware ein großerer Gesamtnutzen durch einen Abschuss des Flugzeuges erreicht.

[23]

Diese Handlungsmaxime ging in Deutschland ursprunglich auch in das Luftsicherheitsgesetz von 2005 ein.

Mit dem Argument der Menschenwurde erklarte dagegen das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil von 2006 den

§ 14

Abs. 3

LuftSiG

mit folgender Begrundung fur verfassungswidrig und nichtig:

Die Ermachtigung der Streitkrafte, gemaß § 14 Abs. 3 des Luftsicherheitsgesetzes durch unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt ein Luftfahrzeug abzuschießen, das gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden soll, ist mit dem Recht auf Leben nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG in Verbindung mit der Menschenwurdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG nicht vereinbar, soweit davon tatunbeteiligte Menschen an Bord des Luftfahrzeugs betroffen werden.

In der Urteilsbegrundung hieß es mit Bezugnahme auf die Beschwerdefuhrer auch:

Der Staat durfe eine Mehrheit seiner Burger nicht dadurch schutzen, dass er eine Minderheit ? hier die Besatzung und die Passagiere eines Flugzeugs ? vorsatzlich tote. Eine Abwagung Leben gegen Leben nach dem Maßstab, wie viele Menschen moglicherweise auf der einen und wie viele auf der anderen Seite betroffen seien, sei unzulassig. Der Staat durfe Menschen nicht deswegen toten, weil es weniger seien, als er durch ihre Totung zu retten hoffe.

[24]

Am Utilitarismus wird kritisiert, dass er durch seine Logik und Wissenschaft noch kein richtiges ethisches System beweist.

Die These, dass Individuen verpflichtet sind, das großte Gluck der großten Zahl, bzw. die bestmogliche Welt anzustreben, wird von Utilitaristen willkurlich postuliert. Rein logisch betrachtet gibt es keinen Grund, warum man nicht auch das großte Ungluck der großten Zahl oder die schlechtestmogliche Welt anstreben sollte.

Fruhe Utilitaristen leiteten die Maximum-Happiness-Maxime aus einem

psychologischen Hedonismus

ab. Aber selbst wenn man die These des psychologischen Hedonismus als richtig annimmt, so folgt daraus keineswegs, dass Gluck das allein Wunschenswerte ist. Viele Menschen (z. B. Sadisten) arbeiten de facto aktiv am Ungluck von Mitmenschen; davon kann man aber nicht ableiten, dass man das Ungluck von irgendwem oder moglichst vielen Leuten anstreben solle. Etwas, das real gewunscht wird, muss deswegen noch nicht wunschenswert im normativen bzw. moralischen Sinne sein. Dies ware sowohl ein

naturalistischer Fehlschluss

wie auch ein Verstoß gegen

Humes Gesetz

.

Zudem ist Mills Annahme der Konkurrenzlosigkeit beim zweiten Beweisschritt fragwurdig. Diese Annahme ist allerdings die Voraussetzung dafur, dass der Schluss vom Individuum auf die Gemeinschaft schlussig ist.

[25]

Mill argumentierte, dass das Begrundungsproblem fur alle Ethiken bestehe, was aber eher ein Argument fur den

Amoralismus

sei. Insofern Utilitaristen eine Letztbegrundung der Moral mit dem Problem des

infiniten Regresses

verweigern, erklaren sie gemaß der Lehre vom

Munchhausen-Trilemma

, dass sie ihr Moralprinzip axiomatisch setzen.

Einige Utilitaristen wie beispielsweise

Georg Meggle

geben gar keine Begrundung mehr, sondern gehen einfach von der empirischen These aus, dass Menschen unter anderem die Praferenz haben, die Welt zu verbessern. Moral ist dabei nur ein willkurlich gewahlter, letztlich unverbindlicher Endzweck, den einige eben verfolgen, andere aber nicht.

Einige Utilitaristen argumentieren als Antwort auf die Kritik, dass jedes politische Argument fur eine bestimmte Gesellschaftsform zumindest implizit ein utilitaristisches Prinzip verwendet, wenn es behauptet, eine bestimmte Gesellschaft sei fur die Menschen am nutzlichsten. Dabei wird aber beispielsweise das Problem des

Trittbrettfahrens

außer Acht gelassen und somit keine Verbindlichkeit der obersten utilitaristischen Maxime fur Individuen begrundet.

Der

psychologische Egoismus

besagt, dass jedes Individuum nur sein

eigenes

Gluck anstrebt und anstreben kann.

Einige Utilitaristen gehen aber von einem psychologischen Egoismus aus. Einige Kritiker (z. B.

Amoralisten

und

Ethische Egoisten

) wiesen darauf hin, dass viele Utilitaristen falschlicherweise die Ubertragung des Glucksstrebens vom Individuum auf die Gesellschaft ubergehen wurden, indem sie die Vorstellung des individuellen Drangs der eigenen Nutzenmaximierung intuitiv auf die gesamte Gesellschaft ubertrugen, obwohl dazu kein Grund bestunde.

Eine mogliche Begrundung fur diese Ubertragung findet sich in einer philosophischen Kritik der Natur des Individuums als fundamentale Existenzeinheit (z. B.

Ernst Mach

: ?Das Ich ist unrettbar“). Unter einer solchen Kritik kann die Intuition von Menschen, individuelle Trager einer koharenten, abgrenzbaren, atomaren und zeitstabilen Innenwelt zu sein, als perspektivische Illusion abgelehnt werden. Akzeptiert man diese philosophische Pramisse, so beruht der psychologische Egoismus auf einer evolutionspsychologisch erklarbaren Fehlannahme, und deren Uberwindung begrundet die Ubertragung egoistischer Prinzipien zu utilitaristischen.

Ein Kritikpunkt am Utilitarismus ist, dass der unterstellte Wertmonismus unhaltbar sei. Wir leben diesem Argument zufolge in einer wertpluralistischen Gesellschaft ? Werte wie Gluck, Gerechtigkeit, Freiheit, Wurde, soziale Sicherheit ließen sich aber nicht zu einem Wert zusammenfassen.

[5]

Es bleibt unklar, welche Folgen einer Handlung fur den Utilitarismus berucksichtigt werden sollen. Sind es die fur den Handelnden Beabsichtigten, die Vorausgesehenen, die objektiv Voraussehbaren, die Faktischen oder die Wahrscheinlichen?

Gegen den Utilitarismus wird oft der

Uberforderungseinwand

erhoben. Der Einwand besagt, dass es zu viel verlangt ist, unvoreingenommen stets so zu handeln, dass das Wohl aller maximiert wird. Denn dies wurde uns enorme Opfer abverlangen und zur Aufgabe der eigenen Projekte und Lebensgestaltung zwingen.

[26]

Die meisten fruheren Utilitaristen sahen in ihrer Moralphilosophie vor allem ein Programm fur eine wissenschaftlich begrundete Ethik und fur eine rationale Gesetzgebung. Sozialphilosophisch trugen Bentham und Mill zur Entwicklung des klassischen Liberalismus bei. Umgekehrt bekannten sich Theoretiker der klassischen Nationalokonomie wie

David Ricardo

zu utilitaristischen Prinzipien.

Der Utilitarismus blieb auch bis in die Neuzeit eng mit der Okonomie und

Arbeitswelt

verbunden und wirkte sich unter anderem auf

liberale

und

neo-liberale

Wirtschafts- und Gesellschaftstheorien aus. Einer der Hauptvertreter des liberalen Denkens im 20. Jahrhundert,

Friedrich von Hayek

, lehnte den Utilitarismus jedoch als Sonderform des

Konstruktivismus

ab, steht er doch im krassen Gegensatz zur Hayeks Praferenz fur die

Spontane Ordnung

.

[27]

Dennoch wirkte der utilitaristische Ansatz in die neo-liberale Politik

Ludwig Erhards

und

Margaret Thatchers

hinein.

Utilitaristische Anklange im Rahmen der Popkultur finden sich im fiktiven

Star-Trek

-Universum. Der Charakter

Spock

außert hier manchmal das Werturteil ?Das Wohl der Vielen wiegt mehr als das Wohl der Wenigen oder des Einzelnen“ (?The needs of the many outweigh the needs of the few; or the one“).

[28]

Im Roman

Aufstieg und Fall der Volksrepublik Antarktis

von

John Calvin Batchelor

wird der Utilitarismus als gescheitertes Staatenmodell ausfuhrlich thematisiert.

- Catherine Audard:

Anthologie historique et critique de l’utilitarisme

. Presses Universitaires de France, 1999,

ISBN 978-2-13-049599-4

.

- Jeremy Bentham

:

Eine Einfuhrung in die Prinzipien der Moral und Gesetzgebung

. Senging, Saldenburg 2013,

ISBN 978-3-9815841-0-3

(

Originaltext

).

- Alain Caille

:

Critique de la raison utilitaire. manifeste du Mauss

, Ed. la Decouverte, Paris 1989,

ISBN 2-7071-1818-4

.

- Bernward Gesang

:

Eine Verteidigung des Utilitarismus

. Reclam, Stuttgart 2003,

ISBN 3-15-018276-X

.

- Otfried Hoffe

:

Einfuhrung in die utilitaristische Ethik. Klassische und zeitgenossische Texte

. 5., uberarb. und erw. Auflage. Francke, Tubingen & Basel 2013,

ISBN 978-3-8252-3985-5

.

- John Stuart Mill

:

Utilitarianism/Der Utilitarismus. Englisch/Deutsch

. Reclam, Stuttgart 2014,

ISBN 978-3-15-018461-5

.

- Jack Nasher

:

Die Moral des Glucks. Eine Einfuhrung in den Utilitarismus

. Duncker & Humblot, Berlin 2009,

ISBN 978-3-428-12877-8

.

- Peter Singer

:

Praktische Ethik

. 3. rev. und erw. Auflage. Reclam, Stuttgart 2013,

ISBN 978-3-15-018919-1

.

- ↑

By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever according to the tendency it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question: […] Utility, what: Utility is 'that property in an object whereby it tends to product benefit , advantage, pleasure, good or happiness.

- ↑

Ubersetzungsanmerkung zu ?pleasure“: Eine alleinige Ubersetzung mit Lust, wie sie oftmals vorkommt, fuhrt zu einer Bedeutungsverkurzung, da ?

Lust

“ im Deutschen lediglich eine sinnliche Empfindung suggeriert. Der Begriff

pleasure

im Englischen hat jedoch einen weitaus großeren Bedeutungshorizont: Neben Lust kann

pleasure

auch mit Freude oder Zufriedenheit ubersetzt werden ? im Allgemeinen wird damit

a feeling of being happy or satisfied

bezeichnet.

- ↑

Jeremy Bentham

:

An introduction in the Principles of Morals and Legislation

, zitiert nach: Rudolf Bensch und

Werner Trutwin

:

Philosophisches Kolleg 3. Ethik. Arbeitsmaterialien fur den Philosophieunterricht. Sekundarstufe II

. Patmos, Dusseldorf 1984,

S.

96

.

- ↑

Jeremy Bentham

:

The Rationale of Reward

. Hrsg.: Robert Heward. London 1830,

S.

206

(

Google Books

).

- ↑

John Stuart Mill

:

Der Utilitarismus

.

Reclam-Verlag

, Stuttgart 1991,

S.

13/14

.

- ↑

In der neueren Forschung sind auch Formen von Konsequentialismus vertreten worden, die diese Annahmen aufgeben. Siehe

- Amartya Sen

:

Evaluator Relativity and Consequential Evaluation

. In:

Philosophy and Public Affairs

.

Band

12

,

Nr.

2

, 1983,

S.

113?132

.

- Douglas Portmore:

Combining Teleological Ethics with Evaluator Relativism: A Promising Result

. In:

Pacific Philosophical Quarterly

.

Band

86

,

Nr.

1

, 2005,

S.

95?113

.

- Mark Schroeder:

Not so Promising after All: Evaluator-Relative Teleology and Common-Sense Morality

. In:

Pacific Philosophical Quarterly

.

Band

87

,

Nr.

3

, 2006,

S.

348?356

.

- ↑

a

b

Bernward Gesang

:

Eine Verteidigung des Utilitarismus

. Reclam-Verlag, Stuttgart 2003,

S.

19

.

- ↑

Derek Parfit

:

Reasons and Persons

.

Clarendon Press

, Oxford 1984.

Shelly Kagan

:

Well?being as Enjoying the Good

. In:

Philosophical Perspectives

.

Band

23

,

Nr.

1

, 2009,

S.

253?72

.

- ↑

Michael Slote,

Philip Pettit

:

Satisficing Consequentialism

. In:

Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes

.

Band

58

, 1984,

S.

139?76

.

Tim Mulgan:

Slote’s Satisficing Consequentialism

. In:

Ratio

.

Band

6

,

Nr.

2

, 1993,

S.

121?34

,

doi

:

10.1111/j.1467-9329.1993.tb00142.x

.

Ben Bradley:

Against Satisficing Consequentialism

. In:

Utilitas

.

Band

18

,

Nr.

2

, 2006,

S.

97?108

.

Jason Rogers:

In Defense of a Version of Satisficing Consequentialism

. In:

Utilitas

.

Band

22

,

Nr.

2

, 2010,

S.

198?221

.

- ↑

Derek Parfit:

Equality and Priority

. In:

Ratio

.

Band

10

,

Nr.

3

, 1997,

S.

202?221

.

Nils Holtug:

Prioritarianism

. In: Nils Holtug and Kasper Lippert-Rasmussen (Hrsg.):

Egalitarianism: New Essays on the Nature and Value of Equality

. 2007,

S.

125?156

.

Derek Parfit:

Another Defence of the Priority View

. In:

Utilitas

.

Band

24

,

Nr.

3

.

Clarendon Press

, Oxford 2012,

S.

399?440

,

doi

:

10.1017/S095382081200009X

.

- ↑

J. O. Urmson:

The Interpretation of the Moral Philosophy of J. S. Mill

. In:

The Philosophical Quarterly

.

Band

3

,

Nr.

10

, 1953,

S.

33?39

,

doi

:

10.2307/2216697

.

- ↑

Fur moderne Formen, siehe Brad Hooker:

Ideal Code, Real World: A Rule-Consequentialist Theory of Morality

.

Oxford University Press

, Oxford 2000.

- ↑

Philip Pettit, Michael Smith:

Global Consequentialism

. In: Elinor Mason, Brad Hooker und Dale E. Miller (Hrsg.):

Morality, Rules, and Consequences: A Critical Reader

.

Rowman & Littlefield

, Lanham 2000,

S.

121?33

.

Shelly Kagan

:

Evaluative Focal Points

. In: Elinor Mason, Brad Hooker und Dale E. Miller (Hrsg.):

Morality, Rules, and Consequences: A Critical Reader

.

Rowman & Littlefield

, Lanham 2000 (

Google Books

).

- ↑

Alastair Norcross:

The Scalar Approach to Utilitarianism

. In:

The Blackwell Guide to Mill’s Utilitarianism

. Blackwell, Oxford 2006.

Rob Lawlor:

The Rejection of Scalar Consequentialism

. In:

Utilitas

.

Band

21

,

Nr.

1

, 2009,

S.

100?116

.

- ↑

Kritisch:

Michael Quante

:

Einfuhrung in die Allgemeine Ethik

. 4. Auflage.

Wissenschaftliche Buchgesellschaft

, Darmstadt 2011,

ISBN 978-3-534-24595-6

,

S.

135

: ?Scheinalternative“

- ↑

The pinprick argument

, utilitarianism.com

- ↑

Fabian Fricke:

Verschiedene Versionen des negativen Utilitarismus

. In:

Kriterion

.

Band

15

,

Nr.

1

, 2002,

S.

20?22

(

Online

[PDF]).

Online

(

Memento

des

Originals

vom 26. Juni 2021 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.kriterion-journal-of-philosophy.org

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.kriterion-journal-of-philosophy.org

- ↑

Fabian Fricke:

Verschiedene Versionen des negativen Utilitarismus

. In:

Kriterion

.

Band

15

,

Nr.

1

, 2002,

S.

14

(

Online

[PDF]).

Online

(

Memento

des

Originals

vom 26. Juni 2021 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.kriterion-journal-of-philosophy.org

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.kriterion-journal-of-philosophy.org

- ↑

John Broome

:

Weighing Goods

. Basil Blackwell, Oxford 1991,

S.

222

.

- ↑

Open Directory ? Negative Utilitarianism

(

Memento

vom 8. Marz 2017 im

Internet Archive

) Paradise Engineering.

- ↑

Bruno Contestabile:

Negative Utilitarianism and Buddhist Intuition

. In:

Contemporary Buddhism

.

Band

15

,

Nr.

2

. London 2014,

S.

298?311

.

- ↑

Ursula Wolf

, Jens Tuider:

Tierethische Positionen.

Bundeszentrale fur politische Bildung, 14. Januar 2014,

abgerufen am 13. Oktober 2015

.

- ↑

Simon Baar:

Untersuchung des Utilitarismus unter dem Blickwinkel der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls

. 2011,

ISBN 978-3-640-95963-1

,

S.

12

f

.

- ↑

Otfried Hoffe

:

Einfuhrung in die utilitaristische Ethik

. klassische und zeitgenossische Texte. 2. Auflage. Francke Verlag, Tubingen 1992,

ISBN 978-3-7720-1690-5

.

- ↑

Alexander Steinforth:

Ethik im Katastrophenfall.

Abgerufen am 18. Juli 2016

.

- ↑

Leitsatze zum Urteil des Ersten Senats vom 15. Februar 2006.

Abgerufen am 18. Juli 2016

.

- ↑

Praktische Philosophie 12a: Teleologie - Mill - YouTube.

Abgerufen am 3. Februar 2021

.

- ↑

Julia Driver:

The History of Utilitarianism.

In:

The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 Edition).

Edward N. Zalta,

abgerufen am 11. Marz 2016

.

- ↑

Jens Petersen:

Freiheit unter dem Gesetz: Friedrich August von Hayeks Rechtsdenken

.

Mohr Siebeck Verlag

, 2014,

ISBN 978-3-16-153042-5

(

google.de

[abgerufen am 23. September 2017]).

- ↑

Star Trek II: Der Zorn des Khan.

IMDb

,

abgerufen am 10. Marz 2020

.