Stefan George, 1910 (Fotografie von

Jacob Hilsdorf

)

Stefan George, 1910 (Fotografie von

Jacob Hilsdorf

)

Stefan Anton George

(*

12. Juli

1868

in

Budesheim

, heute Stadtteil von

Bingen am Rhein

; †

4. Dezember

1933

in

Locarno

) war ein

deutscher

Lyriker

. Zunachst vor allem dem

Symbolismus

verpflichtet, wandte er sich nach der Jahrhundertwende vom reinen

Asthetizismus

der zuvor in den

Blattern fur die Kunst

propagierten ?kunst fur die kunst“ ab und wurde zum Mittelpunkt des nach ihm benannten, auf eigenen asthetischen, philosophischen und lebensreformerischen Vorstellungen beruhenden

George-Kreises

.

George wurde als Sohn des Gastwirts und Weinhandlers Stephan George und dessen Frau Eva (geb. Schmitt) in Budesheim (bei Bingen) geboren. Die Familie stammte ursprunglich aus dem seit 1766 zu Frankreich gehorenden

Roupeldange

.

[1]

Der Bruder von Georges Urgroßvater Jacob (1774?1833)

[2]

, Johann Baptist George (Grab in Budesheim

[3]

), war von hier nach Budesheim gezogen und hatte (da selbst kinderlos) als Erben Georges Großvater Anton (1808?1888; Soldat unter

Karl X

.

[4]

[5]

[1]

) sowie dessen Bruder

Etienne

(den spateren Politiker

[6]

) zu sich geholt. Stefan George galt als verschlossenes, eigenbrotlerisches Kind, das schon fruh zur Selbstherrlichkeit neigte. Ab 1882 besuchte er das

Ludwig-Georgs-Gymnasium

in

Darmstadt

. Nebenbei lernte er selbststandig Italienisch, Hebraisch, Griechisch, Latein, Danisch, Niederlandisch, Polnisch, Englisch, Franzosisch und Norwegisch, um fremde Literaturen im Original lesen zu konnen. Seine Sprachbegabung veranlasste ihn auch, mehrere

Geheimsprachen

zu entwickeln. Eine davon behielt er bis zum Ende seines Lebens fur personliche Notizen bei; da jedoch alle entsprechenden Unterlagen nach seinem Tod vernichtet wurden, ist sie bis auf zwei Zeilen in einem Gedicht verloren und diese konnen auch nicht mehr entschlusselt werden.

[7]

Wahrend seiner Schulzeit entstanden erste Gedichte, die ab 1887 in der mit Freunden gegrundeten Zeitung

Rosen und Disteln

erschienen und in den 1901 veroffentlichten Band

Die Fibel

aufgenommen wurden. Nach seinem Abitur im Jahre 1888 bereiste George die europaischen Metropolen

London

,

Paris

und

Wien

. In Wien lernte er 1891

Hugo von Hofmannsthal

kennen. In Paris traf er auf den Symbolisten

Stephane Mallarme

und dessen Dichterkreis, der ihn nachhaltig beeinflusste und ihn seine exklusive und elitare Kunstauffassung des

l’art pour l’art

entwickeln ließ. Seine Dichtungen sollten sich jeglicher Zweckgebundenheit und

Profanierung

entziehen. Zu Georges Pariser Kontaktpersonen gehorte auch

Paul Verlaine

. Unter dem Einfluss der Symbolisten entwickelte George eine Abneigung gegen den in Deutschland zu jener Zeit sehr popularen

Realismus

und

Naturalismus

. Seit 1889 studierte er drei Semester lang an der Philosophischen Fakultat der

Friedrich-Wilhelms-Universitat Berlin

, brach sein Studium jedoch bald ab. Danach blieb er sein Leben lang ohne festen Wohnsitz, wohnte bei Freunden und Verlegern (wie

Georg Bondi

in Berlin), auch wenn er sich zunachst noch relativ haufig in das Elternhaus in Bingen zuruckzog. Zwar hatte er von seinen Eltern ein betrachtliches Erbe erhalten, doch lebte er stets sehr genugsam. Als Dichter identifizierte er sich fruh mit

Dante

(als der er auch beim Munchner Fasching auftrat), dessen

Divina Commedia

er in Teilen ubersetzte.

Das Jahr der Seele

Das Jahr der Seele

Text in St.-G.-Schrift

Text in St.-G.-Schrift

Vor allem sein fruhes Werk zeugt von dem Versuch, eine lyrische Erneuerung in Deutschland zu erreichen. 1892 grundete er zusammen mit

Carl August Klein

die Zeitschrift

Blatter fur die Kunst

, die, ganz im Geiste des

l’art pour l’art

von

Baudelaire

,

Verlaine

und

Mallarme

, im Dienst einer ?kunst fur die kunst“ standen. In der folgenden Zeit entstanden die Gedichtbande

Hymnen

,

Pilgerfahrten

,

Algabal

,

Die Bucher der Hirten und Preisgedichte

,

Das Jahr der Seele

und

Der Teppich des Lebens

, mit dem George sich schrittweise vom Asthetizismus entfernte. Die ?Blatter“ erschienen bis 1919 im Privatdruck in unregelmaßigen Abstanden mit insgesamt zwolf Folgen von jeweils funf Heften a 32 Seiten, einige von ihnen als Doppelausgaben. Die Anfangsauflage betrug 100 Exemplare, die sich spater bis auf 2000 steigerte. Auf dem Titelblatt wurde bis zuletzt die Exklusivitat hervorgehoben: ?Diese zeitschrift im verlag des herausgebers hat einen geschlossenen von den mitgliedern geladenen leserkreis.“ Die ersten Auflagen lagen nur in drei ausgewahlten Buchhandlungen in Berlin, Wien und Paris aus. Die Mitglieder waren namentlich im ?Kreis der Blatter fur die Kunst“ vertreten.

George trat in dieser Zeit in Lesungen vor ausgesuchtem Horerkreis auf. Wahrend er in ein priesterliches Gewand gekleidet seine Verse verlas, lauschte das Publikum ergriffen. Anschließend empfing er einzelne Zuhorer zu Audienzen in einem Nebenzimmer. Seine Bucher waren ungewohnlich gestaltet und zunachst nur in intellektuellen Kreisen vorhanden. Auffallend war vor allem deren

Schriftbild

: in gemaßigter Kleinschreibung gehalten,

Versalien

nur fur Versanfange, teilweise Eigennamen und andere Betonungen. Ab 1904 erschienen Georges Drucke in einer eigenen Drucktype, der so genannten

St.-G.-Schrift

,

[8]

[Anm. 1]

die vorgeblich auf Georges eigener ?Handschrift“ basierte. Ein Merkmal ist die teilweise Verwendung eines

Hochpunkt

genannten mittig hochgestellten kurzen senkrechten Strichs (also einer Formvariante des

Mittelpunktes

) statt des

Kommas

.

Georges Ausfuhrungen uber die Kunst fanden bald wachsenden Anklang im geisteswissenschaftlichen Raum. Dies lag vor allem daran, dass der Mitarbeiterkreis der

Blatter fur die Kunst

Einfluss auf die Literaturwissenschaft des fruhen 20. Jahrhunderts hatte. Der George nahestehende

Friedrich Gundolf

hatte beispielsweise den Lehrstuhl fur Germanistik an der Universitat Heidelberg inne und erregte mit Monographien uber

Johann Wolfgang von Goethe

und

William Shakespeare

Aufsehen.

Karl Wolfskehl

hingegen leistete bedeutende Arbeit auf dem Gebiet der Ubertragung alt- und mittelhochdeutscher Dichtung.

Neben seiner schriftstellerischen Tatigkeit war George als kongenialer Ubersetzer tatig, der die jeweiligen Originale ubersetzte und umdichtete, wobei er auch ihre Struktur, ihr Sinngefuge und ihren

Rhythmus

zu ubertragen versuchte.

Hugo von Hofmannsthal im Alter von 19 Jahren, 1893

Hugo von Hofmannsthal im Alter von 19 Jahren, 1893

Ab etwa 1892 versammelten sich gleichgesinnte Dichter um George, die sich mit ihm geistig verbunden fuhlten. Maßgebend fur die Anschauungen des sogenannten

George-Kreises

waren Georges Veroffentlichungen. Zunachst war es ein Bund Gleichgestellter, der sich um die

Blatter fur die Kunst

scharte; zu ihnen gehorten

Paul Gerardy

,

Karl Wolfskehl

und

Ludwig Klages

,

Karl Gustav Vollmoeller

und andere. Damals war der Bund zwar auf George hin ausgerichtet, aber die Struktur blieb lose. Nach 1900 anderte sich der Charakter des Kreises. Mit dem Beitritt neuer und jungerer Mitglieder anderte sich auch das Verhaltnis zum ?Meister“. George fuhlte sich als Bildner und Lehrmeister der Jugend. Vornehmlich

Friedrich Gundolf

, spater auch die drei Bruder Stauffenberg, folgten ihm wie Junger.

Zu Georges engen Vertrauten zahlte anfangs auch der Wiener Schriftsteller

Hugo von Hofmannsthal

. Die Beziehung war von Seiten Georges, der sich homoerotisch zu Mannern hingezogen fuhlte, ausgegangen. Sein ungestumes Drangen jedoch ließ die Faszination Hofmannsthals, der den sechs Jahre alteren George an Heiligabend 1891 nichts ahnend besuchte, in Angst umschlagen. Georges Besessenheit ging so weit, dass er den 17-Jahrigen sogar zum Duell aufforderte, weil Hofmannsthal sein Werben angeblich falsch gedeutet habe. Dazu kam es nicht, aber Hofmannsthal fuhlte sich von George derart verfolgt, dass er in seiner Verzweiflung schließlich seinen Vater um Hilfe bat, dem es mit einem klarenden Gesprach gelang, Georges Nachstellungen zu unterbinden.

Der geistige Umgang der beiden dauerte dennoch fast 15 Jahre an, wobei George immer die Rolle des bestimmenden alteren Freundes einnahm. Gleichwohl wehrte sich Hofmannsthal, bei aller Hochschatzung der dichterischen Genialitat Georges, gegen die personliche Vereinnahmung durch ihn und seinen Kreis. Aus dieser Zeit stammt ein intensiver Briefwechsel. Hofmannsthal stellte in seinem

Gesprach uber Gedichte

(1903) das beruhmte, aus dem

Jahr der Seele

stammende Gedicht vor, mit dem George diesen Zyklus einleitet:

Komm in den totgesagten park und schau:

Der schimmer ferner lachelnder gestade ·

Der reinen wolken unverhofftes blau

Erhellt die weiher und die bunten pfade.

Dort nimm das tiefe gelb · das weiche grau

Von birken und von buchs · der wind ist lau ·

Die spaten rosen welkten noch nicht ganz ·

Erlese kusse sie und flicht den kranz ·

Vergiss auch diese lezten astern nicht ·

Den purpur um die ranken wilder reben

Und auch was ubrig blieb von grunem leben

Verwinde leicht im herbstlichen gesicht.

[9]

Es wurde immer klarer, dass die gegenseitigen Erwartungen enttauscht wurden und ihre kunstlerischen Vorstellungen immer weiter auseinandergingen. So konzentrierte sich George auf die Lyrik und verlangte Gefolgschaft, der sich Hofmannsthal allmahlich entzog, zumal er sich auch dem Drama und anderen Formen gegenuber aufgeschlossen zeigte. Auf die Widmung seines Trauerspiels

Das gerettete Venedig

von 1904 an George reagierte dieser ablehnend. Er bescheinigte Hofmannsthal, dass der Versuch, den ?Anschluss an die große Form zu finden“, misslungen sei. Im Marz 1906 brachen sie den Kontakt ganz ab. Noch dramatischer erging es dem Heidelberger Professor Friedrich Gundolf, der sich in einem derartigen Horigkeitsverhaltnis zu ihm befand, dass er den Ausschluss aus dem George-Kreis (Grund war seine Heirat 1926 mit Elisabeth Salomon, die der eifersuchtige George nicht duldete) nicht verwand. 1927 erkrankte er an Krebs, an dem er 1931 starb. Mit Ausschluss und Verachtung strafte George auch nach dessen Verehelichung den Germanisten

Max Kommerell

, den Mentor des jungen

Claus von Stauffenberg

in Georges ?Staat“.

Die drei Bruder Stauffenberg, darunter der spatere Hitler-Attentater Claus von Stauffenberg (s. u.

Bedeutung

), gehorten seit 1923 zum Kreis Georges. Um 1930 bestimmte er Berthold als seinen Nacherben nach

Robert Boehringer

(vgl. auch

Stefan George Stiftung

).

Stefan George, 1910

Stefan George, 1910

Ab 1907 ist eine Zasur in der Entwicklung von Georges Kunstbegriff zu erkennen. Seine Werke entsprachen nicht mehr dem Anspruch der sogenannten selbstgenugsamen Kunst, sondern nahmen zusehends einen prophetischen und religiosen Charakter an. Fortan fungierte George mehr und mehr als asthetischer Richter oder Anklager, der gegen eine Zeit der Verflachung anzukampfen suchte. Anlass hierzu war vor allem die Begegnung Georges mit dem vierzehnjahrigen

Maximilian Kronberger

1902 in Munchen. Nach dem plotzlichen Tod Kronbergers 1904 stellte George ein Gedenkbuch zusammen, das 1906 mit einer

Vorrede

erschien, in der ?Maximin“ (so nennt ihn George darin) zum Gott erhoben wurde, der ?in unsere Kreise getreten war“.

[10]

Inwieweit dieser ?Maximin-Kult“ von den Mitgliedern des Kreises gemeinsam getrieben wurde oder aber von George selbst, welcher dadurch, dass

er

die Gottlichkeit Maximins erkannt hatte, seine eigene zentrale Stellung rechtfertigen wollte, ist schwierig zu rekonstruieren.

Außerdem war der thematische Bruch Georges in dessen Privatleben begrundet. In jener Zeit hatte er sich vom okkulten Kreis Ludwig Klages’ und

Alfred Schulers

abgewandt und den Kontakt zu Hugo von Hofmannsthal abgebrochen. Der Wegfall einiger Anhanger und die Gefolgschaft jungerer Dichter bewirkten einen Wandel der

Blatter fur die Kunst

. Die nun teilweise auch anonym veroffentlichten Gedichte ruckten ins

Metaphysische

und behandelten zunehmend

apokalyptische

,

expressionistische

und

esoterisch

-kosmische Themen. Auch der George-Kreis veranderte sich dadurch. War er zuvor eine Vereinigung Gleichgesinnter gewesen, so wandelte er sich nun zu einem hierarchischen Bund aus Jungern, die sich um den als uber sie erhaben empfundenen Meister George scharten. Manche Journalisten kolportieren einen ursachlichen Zusammenhang zwischen dem ?elitaren Denken des autoritar strukturierten George-Kreises“

[11]

und dem sexuellen Missbrauch im Umfeld

Wolfgang Frommels

, eines Verehrers von Georges Lyrik. Die fruhesten der dokumentierten Taten geschahen allerdings sechs Jahre nach Georges Tod

[12]

und Frommel gehorte weder dem Kreis um George an noch ist er, wie aus dem einzigen uberlieferten Brief von ihm an den verehrten Meister zu schließen ist,

[13]

diesem jemals personlich begegnet.

Eines der bedeutenden Werke, in denen sich Georges Wendung manifestierte, war der 1907 veroffentlichte Gedichtband

Der siebente Ring

, in dessen Zentrum der Zyklus

Maximin

steht. Den Hohepunkt erreichte die Entwicklung mit dem 1913 veroffentlichten, formstrengen Gedichtband

Der Stern des Bundes

, in dem Maximin ? ?Du stets noch anfang uns und end und mitte“ ? zum ?Stern“ des ?Bundes“, d. h. des George-Kreises, erhoht wurde.

Kriegszerstorungen in einem Wald bei

Ypern

Kriegszerstorungen in einem Wald bei

Ypern

Georges Wohnhaus in der Limburgerstraße 19 in Konigstein

Georges Wohnhaus in der Limburgerstraße 19 in Konigstein

George fiel nicht in die allgemeine Kriegseuphorie ein. Stattdessen prophezeite er einen fur Deutschland dusteren Ausgang. So formulierte er in seinem 1917 veroffentlichten Gedicht

Der Krieg

:

Zu jubeln ziemt nicht: kein triumf wird sein ·

Nur viele untergange ohne wurde ..

Des schopfers hand entwischt rast eigenmachtig

Unform von blei und blech · gestang und rohr.

Der selbst lacht grimm wenn falsche heldenreden

Von vormals klingen der als brei und klumpen

Den bruder sinken sah · der in der schandbar

Zerwuhlten erde hauste wie geziefer ..

Der alte Gott der schlachten ist nicht mehr.

Erkrankte welten fiebern sich zu ende

In dem getob. Heilig sind nur die safte

Noch makelfrei versprizt ? ein ganzer strom.

[14]

Das Kriegsende 1918 und die allgemeine Zerstorung und das Chaos empfand George als Bestatigung seiner Visionen. In der

Weimarer Republik

wurde er zum Idol einer idealistischen Jugend. Zu Georges Verehrern innerhalb der weitgefacherten

?bundischen“ Jugend

zahlten sowohl nationalistisch orientierte als auch republikanisch gesinnte Jugendliche, zionistisch gepragte Jugendliche als auch antisemitisch eingestellte.

[15]

Zu den George-Jungern gehorte der junge Historiker

Ernst Kantorowicz

(?Kaiser Friedrich der Zweite“, 1927).

Klaus Mann

erinnerte sich an Georges Popularitat spater wie folgt: ?Inmitten einer morschen und rohen Zivilisation verkundete, verkorperte er eine menschlich-kunstlerische Wurde, in der Zucht und Leidenschaft, Anmut und Majestat sich vereinen.“

[16]

George konnte den kunstlerisch interessierten Jugendlichen offenbar mit seiner Person eine Stutze bieten, die dem

Nihilismus

der Zeit widersprach. George selbst stand der Republik skeptisch gegenuber. 1927 wurde ihm der erste

Goethepreis

der Stadt

Frankfurt am Main

verliehen. George lehnte jedoch ab. Ab 1921 verbrachte George den Sommer in der Limburgerstraße 19 in

Konigstein im Taunus

. Umsorgt wurde er hier von seiner Schwester Anna, die sich zuvor 1918 in Konigstein niedergelassen hatte.

Stefan Georges Grab in

Minusio

Stefan Georges Grab in

Minusio

Das George-Denkmal vor dem George-Museum in Bingen ist ein Werk des Bildhauers

Alexander Zschokke

und wurde der Stadt Bingen 2004 aus dem Nachlass von

Karl Schefold

gestiftet.

Das George-Denkmal vor dem George-Museum in Bingen ist ein Werk des Bildhauers

Alexander Zschokke

und wurde der Stadt Bingen 2004 aus dem Nachlass von

Karl Schefold

gestiftet.

In seinem Spatwerk

Das neue Reich

(1928) verkundete George eine hierarchische Gesellschaftsreform auf der Grundlage einer neuen geistig-seelischen Aristokratie. Sich auf diesen Gedichtband berufend, wollten die

Nationalsozialisten

George fur ihre Zwecke einspannen. George verfolgte jedoch die Verwirklichung eines Reiches auf rein geistiger Ebene und wollte keine politische Verwirklichung eines hierarchischen und totalitaren Systems. Deswegen lehnte er die Gesuche der Nationalsozialisten ab.

Nach der Machtubernahme 1933 bot Reichspropagandaminister

Joseph Goebbels

ihm die Prasidentschaft einer neuen deutschen Akademie fur Dichtung an. Auch dieses Angebot lehnte George ab, ebenso blieb er der von Parteiseite pompos inszenierten Feier zu seinem 65. Geburtstag fern. Stattdessen begab er sich, bereits schwer erkrankt, in die Schweiz, wo er am 4. Dezember 1933 im Krankenhaus von Locarno starb. Ob er mit dieser letzten Reise ein Exil suchte oder nur einen vorubergehenden Aufenthalt plante, ist ungeklart. George wurde auf dem Friedhof von

Minusio

bei Locarno bestattet. An seinem Begrabnis nahmen auch die Bruder Berthold und

Claus Schenk Graf von Stauffenberg

teil.

Stefan George (Portrat von

Reinhold Lepsius

aus dem Band

Die großen Deutschen im Bilde

, 1936)

Stefan George (Portrat von

Reinhold Lepsius

aus dem Band

Die großen Deutschen im Bilde

, 1936)

Georges Lyrik grenzt sich durch ihre hohe stilistische und formale Strenge bewusst von der Sprache des Alltags ab. Viele seiner Gedichte sind exemplarisch selbstreflexive Lyrik. Dramatik und Prosa galten ihm als weniger wertvolle literarische Gattungen, obwohl das Drama in seinem Kreis (beispielsweise von

Henry von Heiseler

) durchaus gepflegt wurde. Themen seines Fruhwerks waren Tod, unerfullte tragische Liebe und Hingezogenheit zur Natur. Georges Ziel in seinem Spatwerk war die Erschaffung eines neuen, schonen Menschen. Grundlage sollten Mannlichkeit, Zucht, Sitte und Dichtkunst sein. Einige Texte wurden auch als Grundlage zu musikalischen Werken verwendet, so zum Beispiel von

Richard Mondt

(1873?1959),

Arnold Schonberg

(1874?1951),

Anton von Webern

(1883?1945),

Gerhard Frommel

(1906?1984),

Theo Fischer

(1926?2023),

Gerhard Fischer-Munster

(1952) und

Wolfgang Rihm

(1952).

Neben der eigenen Dichtertatigkeit und ausgedehnten Reisen durch ganz Europa war George

Ubersetzer

von

Dante

,

Shakespeares Sonetten

,

Charles Baudelaire

Die Blumen des Bosen ? Umdichtungen

,

Emile Verhaeren

und vielen anderen.

Stefan George hatte durch seine zahlreichen Kontakte zu bekannten deutschen Hochschulprofessoren (z. B. Friedrich Gundolf) großen Einfluss auf das deutsche Universitatswesen, vor allem in den Geisteswissenschaften.

Im Maximin-Mythos wiederholen sich Elemente des griechischen und christlichen Motivs vom

gottlichen Kind

, das sich schon im agyptischen

Horus

-Mythos finden lasst. Vor dem Geschichtshorizont Nietzsches glaubte George fur seinen Kreis einzulosen, was der Mallarme-Kreis versprochen und

Zarathustra

verheißen hatte: Eine Welt zu schaffen, vor der man knien konnte, als ?letzte Hoffnung und Trunkenheit“.

[17]

In diesem verklarenden Sinne trunkener Anbetung sprach George in seiner

Vorrede zu Maximin

von ihm als Erloser und ?darsteller einer allmachtigen jugend“, der dem Kreis in schwerer Zeit, als sich manche in ?dunkle bezirke“ wagten oder sich ?voll trauer oder hass“ verschlossen, das Vertrauen wiedergab und ihn mit dem ?lichte neuer verheissungen erfullte“.

[18]

?Dieser wahrhaft Gottliche“ habe alles verandert und relativiert, indem ?die knechtende gegenwart ihr alleinrecht verlor“ und Ruhe eingekehrt sei, die jeden seinen Mittelpunkt habe finden lassen. Außenstehende wurden nicht begreifen, dass dem Kreis solche

Offenbarung

wie durch Maximin zuteilgeworden sei, dessen zarte und von seherischer Kraft kundende Verse jedes gultige Maß uberstiegen hatten, obwohl er selbst ihnen ?keine besondere bedeutung“ beigemessen habe.

[19]

Die an seinem Tod Verzweifelten habe seine lebendige Stimme noch uber die Torheit ihres Schmerzes und von der hoheren Notwendigkeit der ?fruhen auffahrt“ belehrt. Nun konne man sich nur noch vor ihm niederwerfen und ihm huldigen, was zu seinen Lebzeiten die menschliche Scheu verhindert habe.

[20]

In Schulers antisemitisch-esoterischer Vorstellungswelt stromten im

Blut

?kosmische Energien“ des Menschen zusammen, ein kostbarer Besitz, der ?Quell aller schopferischen Machte“ sei. Dieser Schatz sei von einem besonderen Leuchtstoff durchdrungen, der von der kosmischen Kraft des Tragers kunde, allerdings nur im Blut auserwahlter Personen zu finden sei. Von ihnen erwartete man in den Zeiten des Niederganges die allgemeine Wiedergeburt in den

Sonnenkindern

oder

Sonnenknaben

.

[21]

Nun gab es nach Auffassung Klages’ einen machtigen Feind des Blutes, den Geist, und die kosmischen Anstrengungen sollten darauf hinauslaufen, die Seele aus der ?Knechtschaft“ dieses Geistes zu befreien, jener Kraft, die mit Fortschritt und Vernunft, Kapitalismus, Zivilisation und dem

Judentum

gleichzusetzen war und den Sieg

Jahwes

uber das Leben bedeuten wurde. Die Tiraden Schulers gegen den ?Molochismus“, wie er seine Anspielung auf den kinderverschlingenden

Moloch

nannte, unterschieden sich kaum von antisemitischen Wendungen, die um diese Zeit in

Wien

gestreut wurden. Klages ging uber diese noch hinaus, indem er vom Scheinleben einer Larve sprach, die Jahwe nutze, ?um auf dem Wege der Tauschung die Menschheit zu vernichten“.

[22]

Alfred Schuler

Alfred Schuler

Obwohl George viele Ideen Schulers als unsinnig ablehnte, war er von ihm fasziniert und vergegenwartigte in etlichen Versen dessen heraufbeschworene Visionen.

[23]

Nun wollte Klages, der Schuler immer nahergekommen war, zwischen George und das judische Mitglied des Kreises

Karl Wolfskehl

einen Keil treiben. 1904 biederte er sich dem Zeitgeist an und bestatigte damit indirekt Georges Absage an den Antisemitismus:

[24]

Klages behauptete, er habe 1904 im letzten Moment durchschaut, dass der

George-Kreis

von einer ?judischen Zentrale gesteuert“ werde. Er habe George vor die Wahl gestellt, indem er ihn fragen wollte, was ihn an ?Juda“ ?binde“. Diesem Gesprach sei George ausgewichen.

[25]

Wolfskehl, der sich als ?romisch, judisch, deutsch zugleich“ charakterisierte und als bedeutender Reprasentant der judischen George-Rezeption angesehen werden kann,

[26]

glaubte zunachst an eine Symbiose von Deutschtum und Judentum und orientierte sich hierbei an den Werken des Dichters, der im

Stern des Bundes

im Sinne einer Wahlverwandtschaft Juden als die ?verkannte(n) bruder“ bezeichnete, ?von gluhender wuste … Stammort des gott-gespenstes … gleich entfernt“.

[27]

Allerdings ging es dem Dichter weniger um sein Verhaltnis zum Judentum als zur Kunst. Letztlich kann

Maximin

als die Antwort Georges auf den von Schuler erwarteten Erloser, den

Sonnenknaben

, betrachtet werden, allerdings in einem Sinne, der dem obskuren Weltbild der Kosmiker widersprach: War Maximin die Einheit aus ?kosmischem Schauer“ und

hellenischem

Staunen, lief dies fur Klages und Schuler eben auf den befurchten Sieg des Geistes hinaus, des Lichts uber die wohlige Finsternis.

Fur George sollte

Maximin

die

apollinischen und dionysischen

Prinzipien

versohnen

, die Nietzsche schon in seinem

Fruhwerk

unterschieden hatte. So war er ?eines zugleich und Andres, Rausch und Helle“.

[28]

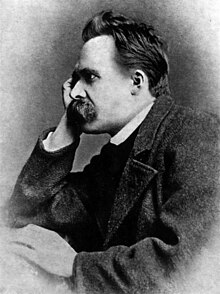

Friedrich Nietzsche, 1882 (Photographie von

Gustav Adolf Schultze

)

Friedrich Nietzsche, 1882 (Photographie von

Gustav Adolf Schultze

)

In diesem Zusammenhang ist auch der Einfluss Nietzsches auf George wichtig, der vielfach herausgestellt worden ist.

[29]

Georges Geschichtsbild orientierte sich an Nietzsches

monumentalischer Historie

, die dieser im zweiten Teil seiner

Unzeitgemaßen Betrachtungen

Vom Nutzen und Nachteil der Historie fur das Leben

neben die

antiquarische

und

kritische

gestellt hatte und deren Maßstab

Plutarchs

Lebensbeschreibungen großer Personen der griechischen und romischen Antike war.

[30]

Aus der hochsten Kraft der Gegenwart konne das Vergangene gedeutet werden: ?Sattigt eure Seelen an Plutarch und wagt es, an euch selbst zu glauben, indem ihr an seine Helden glaubt“.

[31]

So hoffe der

Mensch

als ?Tatiger und Strebender“ auf eine ewige, uber die Zeiten bestehende Verbindung, denn was einmal ?den Begriff Mensch weiter auszuspannen und schoner zu erfullen“ vermochte, musse ?ewig vorhanden sein“.

[32]

Im Sinne dieses

Geistergesprachs

verbinden sich die großen Momente des Einzelnen und bilden eine Kette wie eine ?Brucke uber den wusten Strom des Werdens“, die den Hohenzug der Menschheit durch Jahrtausende verbinde. Diese Einsicht befeuere ihn zu großen Leistungen, denn das Herausragende der Vergangenheit sei moglich gewesen und so auch spater wieder erreichbar.

Georges prophetische Rolle in der Nachfolge Nietzsches verdeutlicht er in dem Zeitgedicht des ersten Teils von ?Der siebente Ring“, das vom Pathos hoher Verantwortung gepragt ist und dem die

Distanz

des Dichters der ?blod(en)“ ?trab(enden) Menge“ in den Niederungen gegenuber ebenso anzumerken ist wie sein großer Uberblick. In visionaren Ausblicken vergleicht er Nietzsche mit

Christus

, ?strahlend vor den Zeiten / Wie andre fuhrer mit der blutigen Krone“, als ?Erloser, der aufschreit im ?Schmerz der Einsamkeit.‘“

[33]

Spatestens mit dem

siebenten Ring

prasentierte George sich in der Rolle des strengen Gesetzgebers in seinem eigenen kunstlichen Reich. So berichtete

Herbert Cysarz

, der George uber Gundolf kennengelernt hatte, der Dichter habe sich ?zum willentlichen Grunder eines kunstlerischen Staats erklart“.

[34]

George versuchte das schmahliche Ende Nietzsches auch mit dessen Isolation zu erklaren, mit der Flucht in die geistigen Hohen ?eisige[r] Felsen“ und ?horste grauser vogel“. So glaubt er dem großen Toten posthum ?flehend“ zurufen zu mussen, dass Einsamkeit keine Losung biete und es ?not“ sei, sich zu ?bannen in den Kreis, den liebe schliesst …“. Fur den Dichter selbst war dies der eigene Kreis der Junger, die er um sich scharte und in dem er den Ton angab. Dies ging so weit, dass der Kreis den Mythos schuf, George selbst sei der einzig legitime Nietzsche-Nachfahre, die Einlosung der Visionen des Praeceptor Germaniae.

[35]

George unterschied Kunstler, die er als

urbedingt

oder

Urgeister

bezeichnete, von

abgeleiteten Wesen

. Wahrend ihm zufolge die Urgeister ihre Anlagen ohne Fuhrung vollenden konnen, ist das Schaffen der anderen nicht autark, sodass sie auf den Kontakt zu den Urgeistern angewiesen sind und das Gottliche nur in abgeleiteter Form empfangen konnen. Der Gegensatz von Urgeistern und abgeleiteten Wesen pragte das Denken und Schaffen des George-Kreises.

So betrachtet Gundolf

Rudolf Borchardt

als abgeleitet, wohingegen er in George selbst ?nichts als Wesen“ sah.

Max Kommerell

unterschied zwischen dem Urdichter, der unmittelbar aus dem Lebensstoff neue Sprachezeichen erzeugt (Mimesis), und dem abgeleiteten Dichter, der ?am Geformten weiterformt“ (Imitatio).

[36]

Die meisten Anhanger Georges sahen sich selbst als abgeleitete Wesen.

Hugo von Hofmannsthal

kritisierte die George-Imitation (1910 auf einer Fotografie von

Nicola Perscheid

)

Hugo von Hofmannsthal

kritisierte die George-Imitation (1910 auf einer Fotografie von

Nicola Perscheid

)

Wie George gegenuber den kritischen Einwendungen Hofmannsthals erlauterte, sollten diese abgeleiteten Wesen an den schopferischen Leistungen der Urgeister durch eine ethisch und asthetisch je spezifische Weise der Nachahmung teilnehmen.

[37]

Zu den wenigen Urgeistern gehorten fur George etwa Karl Wolfskehl und Ludwig Klages. Das eigentliche Schopfertum, die Creatio, bezieht sich indes nicht, wie noch im franzosischen Symbolismus, auf eine Neuschopfung der Welt, sondern auf die einer

Sprache

, mit der die Welt bezeichnet wird. Der Dichter finde fur das Wahrgenommene neue Zeichen, leiste

Mimesis

, mit der das urbildliche Sein erkannt und dargestellt werde. Die abgeleiteten Wesen hingegen konnen nach der Auffassung Georges und seiner Anhanger zwar im Gestus der Urgeister dichten, aber nicht selbst Creatio vollbringen. Konflikte entstehen, wenn die Anhanger die Ebenen verwechseln oder Werke falsch rezipieren.

Hofmannsthal, den Gundolf spater zu den

abgeleiteten Wesen

zahlte, kritisierte dieses

Imitatio

-Modell. Es wirke verlogen, tausche es doch das ?Durchdrungensein, den Sieg uber das Ganze“ vor, indem man sich des ?neuen gehalten Tones“ bediene.

[38]

Die mittelmaßigen Poeten, mit denen George sich abgebe, wurden ihre eigene Mediokritat nur verbergen wollen, indem sie den Meister nachahmten. George seinerseits hielt Hofmannsthal vor, er biedere sich der Menge an, habe sich mit vielen eingelassen und sei einer Zusammenarbeit mit ihm stets ausgewichen. Georges Gedicht

Der Verworfene

wurde im Kreis auf Hofmannsthal bezogen, wahrend George selbst sich auf diese Deutung nicht festlegen ließ.

[39]

Eine spezifisch-asthetische Erfahrung konstituierte den George-Kreis und stand am Beginn jedes Kontakts zwischen spaterem Mitglied und George selbst. So praformierte sie ein gleichsam religioses Verhaltnis zwischen Meister und Junger, eine Beziehung, die durch unterschiedliche Imitationstechniken des Kreises fortgesetzt werden sollte. Der Impuls zu dieser Nachfolge wurde jeweils durch eine asthetische Ersterfahrung mit Georges Lyrik ausgelost, was zur bedingungslosen Anerkennung seiner Person und seines Werkes fuhrte, wie aus den Erinnerungsbuchern des Kreises hervorgeht.

[40]

Dies wird vor allem an Gundolf deutlich, dem ersten aus dem Kreis um George, der die Rolle eines Jungers einnahm.

Um die Bedeutung von Imitation und

Epigonalitat

zu verstehen, ist ein Blick auf die Verarbeitung homoerotischer Momente wichtig. Wahrend die Epigonalitat innerhalb des Kreises abgelehnt wurde, gehorte eine spezifische Imitatio zu seinen Grundelementen.

Nach der Auffassung Gunilla Eschenbachs ist in den

Traurigen Tanzen

des

Jahrs der Seele

eine unbefriedigte (heterosexuelle) Liebesbeziehung von Bedeutung, ehe sie im Vorspiel des

Teppichs

vom homoerotischen Eros des Engels abgelost wird. Zugleich ersetze George die negative Epigonalitat durch eine positive Imitatio: Der Engel ist Fuhrer des Dichters, der seinerseits Junger um sich schart; diese Ersetzung ist ein Paradigmenwechsel, der den Beginn des Werkes charakterisiert und sich als kritischer Ruckblick auf das epigonale weibliche Paradigma im

Jahr der Seele

bezieht. Die nichtdomestizierte weibliche Sexualitat stelle fur George eine Bedrohung dar: Er verbinde den erfullten (heterosexuellen) Geschlechtsakt mit Zersetzung und Dekadenz, im ubertragenen Sinne mit Epigonalitat oder Asthetizismus. In

Die Fremde

etwa, einem Gedicht aus dem

Teppich des Lebens

, versinkt die Frau als damonische, im Mondlicht mit ?offenem haar“ singende Hexe im Torf, ein ?knablein“, ?schwarz wie nacht und bleich wie lein“ als Pfand zurucklassend, wahrend in den von Eschenbach als sprachlich verungluckt eingestuften

Gewittern

die ?falsche Gattin“, die sich ?in den wettern tummelt“ und ?zugellosen rettern“ preisgegeben ist, am Ende verhaftet wird.

[41]

Im

Siebenten Ring

kehrt George einen Topos klischeehafter Homosexualitatskritik vom ?weibischen Verhalten“ um und wendet ihn gegen die Gruppe der Asthetizisten, indem er ihnen ein ?arkadisch sauseln“ und ?schmachtig prunken“ vorhalt, eine effeminierte Haltung, die gegenuber dem ?mannlichen“ Ethos der Tat nicht bestehen konne. So assoziierte er mit Epigonalitat und Asthetizismus ?das Weibliche“, das es zu bekampfen gelte.

[42]

Georges Spatwerk

Das neue Reich

sah vor, sich auf rein geistiger Ebene zu verwirklichen. Dem nahenden

Dritten Reich

stand der Dichter kritisch gegenuber. ?[Er] verurteilte die Ausschreitungen, war abgestoßen vom plebejisch Massenhaften der Bewegung, aber begrußte doch die Veranderung als solche“.

[43]

Das angebliche Bekenntnis, George habe sich als ?Ahnherr der neuen nationalsozialistischen Bewegung“

[44]

bezeichnet, stufte

Kurt Hildebrandt

als Verfalschung des NS-Kultusministeriums ein. Tatsachlich schrieb George, als er den ihm angetragenen Ehrenposten als Prasident der von den Nationalsozialisten neugegrundeten Dichterakademie ablehnte: ?Zwar bin ich der Ahnherr jeder nationalen Bewegung ? wie aber der Geist in die Politik kommen soll ? das kann ich ihnen nicht sagen.“

[45]

Von George und seinem Kreis gingen viele geistes- und kulturgeschichtliche Wirkungen aus, nicht zuletzt auf Protagonisten des

deutschen Widerstands

. Fur

Claus von Stauffenberg

war die Begegnung mit George von lebenspragender Bedeutung.

1923 waren zunachst die Zwillingsbruder

Alexander

und

Berthold

, kurz darauf Claus dem Dichter vorgestellt und mit dem Kreis bekannt gemacht worden.

[46]

1924 schrieb er dem Dichter, wie sehr ihn dessen Werk erschuttert und wachgeruttelt habe. Der Brief zeigt die geistige Entwicklung des noch jungen Stauffenberg ebenso wie seine Tatbereitschaft fur das

geheime Deutschland

. Er habe viel im

Jahr der Seele

gelesen, und Stellen, die ihm zunachst fern und ungreifbar erschienen, hatten sich ?zuerst dem klange nach und dann mit ihrer ganzen seele“ seinen Sinnen eingeschmiegt. ?Je klarer das lebendige“ vor ihm stehe ?und je eindringlicher die tat sich zeigt, um so ferner wird der klang eigener worte und um so seltener der sinn des eigenen lebens.“

[47]

Stauffenberg, der zur dritten Kreisgeneration zahlte, imitierte in seiner fruhen Lyrik stilistisch vor allem Gedichte aus dem

Siebenten Ring

, daneben auch die

Hirten- und Preisgedichte

und das

Jahr der Seele

. So ermahnte er seinen Bruder Alexander mit einem Spruch, dessen Duktus und apodiktisch-belehrender Tonfall an die vierzeiligen

Tafeln

angelehnt ist, die den Abschluss des Ringes bilden und in denen sich unterschiedliche Verslangen im

jambischen

Metrum finden.

[48]

Stauffenberg ließ sich spater vor allem durch das Gedicht

Der Widerchrist

mit seiner Warnung vor dem ?Furst des Geziefers“ in seinem Widerstand gegen

Adolf Hitler

bestarken

[49]

und rezitierte es in den Tagen vor dem

Attentat vom 20. Juli 1944

mehrfach.

[50]

Am Vorabend des 20. Juli versammelten sich die Verschworer im Hause Bertholds in Berlin-Wannsee noch einmal zu einem gemeinsamen Schwur, verfasst von Rudolf Fahrner und Berthold Stauffenberg. Darin heißt es in georgischem Ton und Duktus: ?Wir glauben an die Zukunft der Deutschen. Wir wissen im Deutschen die Krafte, die ihn berufen, die Gemeinschaft der abendlandischen Volker zu schonerem Leben zu fuhren.“

[51]

Unmittelbar vor seiner nachtlichen Erschießung im Bendlerblock soll Claus von Stauffenberg gerufen haben: ?Es lebe das

geheime Deutschland

“, was als

Reminiszenz

an Georges gleichnamiges Spat-Gedicht ?Geheimes Deutschland“ verstanden werden kann. Wie

Gerhard Schulz

anmerkt, lassen sich die Verse uber den

falschen Propheten

wie kein weiteres ihm bekanntes Gedicht als Prophetie der von den Deutschen gewahlten ?Selbstzerstorung“ wahrend der

Zeit des Nationalsozialismus

lesen. Die historische Forschung geht jedoch mit der Mehrzahl der Augenzeugen uberwiegend davon aus, dass Stauffenberg ?Es lebe das

heilige

Deutschland“ gesagt habe.

[52]

Das

Geheime Deutschland

, Titel eines vielschichtigen Gedichts des letzten, geschichtsprophetischen Zyklus und als Begriff zuerst von Karl Wolfskehl im

Jahrbuch fur die geistige Bewegung

verwendet, ist ein geheimes und visionares Konstrukt. Es liege verborgen unter der Oberflache des realen Deutschland und stelle eine Kraft dar, die als dessen Unterstrom geheim bleibe und nur bildhaft zu fassen sei. Nur der Fahige konne es erkennen und sichtbar machen.

[53]

Es handelt sich um eine mystische Verklarung Deutschlands und des deutschen Geistes, die sich an einem Satz Schillers aus dem Fragment

Deutsche Große

orientiert: ?Jedes Volk hat seinen Tag in der Geschichte, doch der Tag des Deutschen ist die Ernte der ganzen Zeit.“

Das Geheime Deutschland kann zudem als mythische

Politeia

deutscher Geistesgroßen aller Zeiten aufgefasst werden, als Idee einer deutschen Kulturnation und Tragerin des deutschen Geistes, und bildet auf diese Weise den Gegenpol zum gegenwartigen Staat. Das

Neue Reich

wohne ihm bereits inne, eine platonische Idee, deren Inhalte sich an den jeweiligen Interpreten orientieren, die in der Regel dem Umfeld Georges entstammen.

Vor diesem Hintergrund kann George nach Auffassung Bernd Johannsens nicht als Ahnherr des Nationalsozialismus betrachtet werden.

[54]

Die Lyrik Georges und seines Kreises ist vielfach kritisiert, ja verrissen worden, wahrend der Kreis seinerseits mit Verteidigungen, kunsttheoretischen Erklarungen und Polemik nicht sparte und sich hierbei an dem oben erklarten spezifischen

Imitatio

-Modell orientierte, das die

Urschopfung

des Kunstlers von Verarbeitungen

abgeleiteter

Wesen unterschied.

[55]

Rudolf Borchardt in Italien, vor 1910

Rudolf Borchardt in Italien, vor 1910

Rudolf Borchardt

war fur seine bisweilen polemischen Streitschriften bekannt und hatte fruher selbst dem Kreise nahegestanden, sich dann aber distanziert. Mit seinem Programm einer

schopferischen Restauration

der deutschen Kultur aus dem Traditionsbestand abendlandischer Formenwelten gehorte er zu den Gegnern des Umbruchs, des Sprachverfalls und der Anarchie der Moden und schloss sich den Forderungen nach einer

konservativen Revolution

des verehrten Hofmannsthal an, die dieser in seiner beruhmten

Schrifttumsrede

aufgestellt hatte. Er veroffentlichte 1909 im Jahrbuch

Hesperus

den Aufsatz

Stefan Georges Siebenter Ring

, mit dem er das Werk einer scharfen Kritik unterzog.

Nach einer negativen Gesamtbewertung am Anfang geht er im weiteren Verlauf uberwiegend ablehnend, aber auch lobend auf einzelne Gedichte ein. Heftig kritisiert er die Kluft zwischen dichterischem Vermogen und Ruhm und fragt provozierend, ob es eine starkere Bekraftigung des Gottlichen in der Welt gebe als den an eine Heilslehre erinnernden Umstand, dass die Werke nichts im Vergleich zum Glauben seien. In keiner Literatur der Welt sei es bisher moglich gewesen, dass jemand mit damonischen Mitteln, allerdings ?ohne Fertigkeiten und Kunst“, der maßlosen Seele einer Generation die Form seines Inneren aufgezwungen habe, ein Zustand, in dem er selber existiere.

[56]

Kein zweites Mal finde sich ein ?Klassiker einer Nation“, der zwar die Gesetze der Sprache nicht beherrsche und der Grammatik wie des Geschmacks nicht sicher sei, aber dennoch ?einer neue Epoche diese Sprache … gigantisch aufgezwungen habe“ und sich dessen ruhmen konne. Auch die wunderliche

Zahlenmystik

beherrsche die Ordnung in einer mehr naiven, kunstlich-außerlichen als kunstlerisch-komponierenden Weise und gehorche keinem inneren Plan. Nur die vierzehn einleitenden

Zeitgedichte

wurden eine angemessene Einheit darstellen. Einige der (schon fruher entstandenen) Lieder, die George dem

Traumdunkel

folgen lasst, seien schon, von ergreifender Einfachheit, klassischem Umriss und einem uberirdischen Zauber des gefuhrten Gesanges, Beweise einer großen Meisterschaft, einer großen Seele, wie der Dichter sie noch in keinem anderen Buche gefunden habe.

[57]

Hierzu zahlt das Lied

Im windes-weben

, das auch von Adorno hervorgehoben wurde.

In etlichen Besprechungen spielte auch die Homosexualitat Georges und ihre Bedeutung innerhalb des Kreises eine Rolle. In einem Brief an Hofmiller nannte

Rudolf Alexander Schroder

die Produktionen des George-Kreises zunachst die ?kummerliche Karikatur“ eines ?unfruchtbaren Praeraffaelitismus“.

[58]

Vor dem Hintergrund der polemischen Borchardt-Besprechung des

siebenten Rings

rechnete er mit Georges Gesamtwerk ab und vermischte hierbei homophobe und nationalistische Tone.

Das Nationalheiligtum

Goethe werde beschmutzt: ?Wir wurden geschwiegen haben, wenn nicht die neueste Veroffentlichung Georges mit Handen, die rein zu nennen wir nicht mehr vermogen, ein Heiligtum antastete, dessen Sauberhaltung eine Angelegenheit der deutschen Nation“ sei. Dieses Heiligtum wurde durch Homoerotik beschmutzt, die im mannlichen Freundespaar des Gedichts

Goethes letzte Nacht in Italien

angedeutet wird, mit dem George spater seinen letzten Zyklus

Das Neue Reich

eroffnen sollte. Diesen ?nicht sehr sauberen Gegenstand“ unterstreicht Schroder, indem er sich auf Maximin und den Siebenten Ring bezieht.

[59]

Friedrich Gundolf, 1911 (Fotografie von

Jacob Hilsdorf

)

Friedrich Gundolf, 1911 (Fotografie von

Jacob Hilsdorf

)

Friedrich Gundolf

, apologetischer Bewunderer und Schuler Georges, betrachtete dessen geschichtliche Aufgabe als ?Wiedergeburt der deutschen Sprache und des Dichtertums“.

[60]

So schrieb er von den ?beiden einzigen Menschen die jenseits dieses ganzen Zeitalters … sich im Wort entladen, um ihren geschichtlichen Beruf der Erneuerung zu erfullen: Nietzsche und George“.

[61]

Die

Erscheinung des Engels

im

Teppich des Lebens

sei

Verkundigung

und nicht

Epiphanie

. Sein Programm von der

Vergottung des Leibes

suchte Gundolf mit Bezug auf

Platons

Symposion

und dem

Phaidros

in einer eigenen Deutung zu erklaren, die ?deutschen Heldenkult“ mit Elementen der

Platonische Liebe

verbindet.

[62]

Der ?Heldenkult des Altertums von Herakles bis Casar“ sei nur eine ?dumpfere Form“ der platonischen Lehre. Sei jedem echten Glauben bisher die ?Vergottung des Menschen selbstverstandlich“ und nur ?einem blut- und seelenlosen Geschlecht die leibhafte Erscheinung eines Mittlers widersinnig“, liege ?das eigentliche Geheimnis von Georges Glauben in der Vergottung eines deutschen Junglings dieser Zeit“.

[63]

So sei

Maximin

?nicht mehr und nicht weniger als der gottlich einfach schone Mensch, bis zum Wunder vollkommen, geboren in dieser bestimmten Stunde … kein Ubermensch und kein Wunderkind, das heißt Durchbrechung menschlicher Range, sondern eben ein

Gott

, Erscheinung menschlichen Rangs“.

[64]

Dass ?ein Mann sich in Knaben verliebt statt in Madchen“, gehore ?in den Bereich der naturlichen Blutreize, nicht der geistigen Lebenskrafte“. Wie auch immer man es bewerte ? entschuldigend als Umweg der Natur oder billigend als ihre Verfeinerung ?, diese Verliebtheit habe mit ?Liebe so wenig zu tun wie der Geschlechtsakt“.

[65]

George hatte in seiner vielzitierten Einleitung zu den

Umdichtungen der

Sonette

Shakespeares

nicht nur von der ?anbetung vor der schonheit und dem gluhenden verewigungsdrang“ geschrieben, sondern ?die leidenschaftliche Hingabe des dichters an seinen Freund“ mit der ?weltschaffenden Kraft der ubergeschlechtlichen Liebe“ erklart. Diese habe man hinzunehmen. Es sei toricht, ?mit tadeln wie mit rettungen zu beflecken was einer der grossten Irdischen fur gut befand“.

[66]

Walter Benjamin, 1928

Walter Benjamin, 1928

In seinem

Ruckblick auf Stefan George

ging

Walter Benjamin

1933 auf eine Studie Willi August Kochs ein und betonte gleich zu Anfang die

prophetische

Stimme des Dichters. Ahnlich wie spater Adorno attestierte er ihm ein Vorwissen um kommende Katastrophen, das sich indes weniger auf historische als auf moralische Zusammenhange beziehe, die

Strafgerichte

, die George dem ?Geschlecht der eiler und gaffer“ vorausgesagt habe. Als Vollender der

Dekadenzdichtung

stehe er am Ende einer mit

Baudelaire

beginnenden geistigen Bewegung. Mit seinem angeborenen Spursinn fur das Nachtige habe er indes nur lebensferne Regeln vorzuschreiben vermocht. Die Kunst sei fur ihn der

siebente Ring

, mit dem die in den Fugen nachgebende Ordnung zusammengeschmiedet werden solle.

[67]

Georges Kunst erwies sich fur Benjamin als streng und triftig, der ?Ring“ als eng und kostbar. Allerdings habe er die gleiche Ordnung im Auge gehabt, die von den ?alten Machten“ mit unedleren Mitteln angestrebt worden sei. Auf die Kritik

Rudolf Borchardts

an verfehlten Strophen eingehend, befasste sich Benjamin mit spezifischen Problemen des Stils, der den Gehalt verdrange oder in den Schatten stelle. Werke, in denen die Kraft Georges versagt habe, seien meist diejenigen, in denen der Stil triumphiere, der

Jugendstil

, in dem das

Burgertum

die eigene Schwache tarne, indem es sich kosmisch aufschwinge, in Spharen schwarme und

Jugend

als Wort missbrauche. Die mythische Figur des Vollenders Maximin sei eine regressive, idealisierende Abwehrfigur. Mit seinen ?gequalten Ornamente(n)“ wolle der Jugendstil die objektive Formen-Entwicklung der Technik ins Kunstgewerbliche zuruckfuhren. Als

Antagonismus

sei er ein ?unbewusster Ruckbildungsversuch“, den bevorstehenden Veranderungen auszuweichen.

[68]

Ein Blick in die Naturerfahrungen Georges sei erhellend, um die geschichtliche Werkstatt zu erkennen, in der die Dichtung entstand. Fur den ?Bauernsohn“ blieb die Natur eine uberlegene und gegenwartige Macht, nachdem er langst als urbaner Literat in großen Stadten lebte: ?Die Hand, welche sich nicht mehr um den Pflug ballt, ballt sich noch im Zorne gegen sie.“ Die Krafte von Georges Ursprung und seinem spateren Leben scheinen in einem andauernden Widerstreit zu liegen. Die Natur sei fur George ?verkommen“ bis zur ganzlichen Entgottung. Eine Quelle von Georges dichterischer Kraft sei deswegen in den Versen uber die zornige ?große Nahrerin“ Natur

(

Templer

)

aus dem

Siebenten Ring

zu suchen.

[69]

Thomas Mann

hatte sich mehrfach ironisch-kritisierend mit der

George-Schule

und dem Dante-Kult des Dichters beschaftigt, so in

Gladius Dei

sowie dem

Tod in Venedig

.

[70]

In seiner Kurzgeschichte

Beim Propheten

verarbeitete er Eindrucke einer Lesung des George-Schulers

Ludwig Derleth

, der als Charakter

Daniel zur Hohe

portratiert wird, dessen ?Visionen, Prophezeiungen und tagesbefehlartige Worte … in einem Stilgemisch aus Psalter- und Offenbarungston“ allerdings von einem Junger vorgetragen werden. ?Ein fieberhaftes und furchtbar gereiztes Ich reckte sich im einsamen Großenwahn empor und bedrohte die Welt mit einem Schwall von gewaltsamen Worten.“

[71]

Daniel zur Hohe

spielt auch im großen Zeitroman

Doktor Faustus

eine Nebenrolle als Teilnehmer der Gesprachsrunden und diskursiven Herrenabende in der Wohnung des

Sixtus Kridwiß

. Haufig wurde er fur Stefan George selbst oder Karl Wolfskehl gehalten.

[72]

Thomas Mann lobte zwar das Nietzsche-Poem als ?herrlich“, hielt indes fest, dass es fur George bezeichnender sei als fur Nietzsche selbst. Man wurde die kulturelle Bedeutung Nietzsches verkennen und verkleinern, wunschte man, dass er sich statt als Meister deutscher Prosa ?nur“ als Lyriker hatte erfullen sollen. Der Einfluss auf die geistige Entwicklung Deutschlands sei nicht von Werken wie den

Dionysos-Dithyramben

oder den

Liedern des Prinzen Vogelfrei

gekennzeichnet, sondern von der uberragenden

Prosa

des Meisterstilisten.

[73]

Zu den dramatisch beleuchteten, haufig im Profil aufgenommenen Photographien Georges bemerkte

Anton Kuh

: ?Er sieht aus wie eine alte Frau, die wie ein alter Mann aussieht.“

[74]

Fur

Gottfried Benn

war George ?das großartigste Durchkreuzungs- und Ausstrahlungsphanomen, das die deutsche Geistesgeschichte je gesehen hat“.

[75]

Das Eingangswerk

Komm in den totgesagten Park und schau

aus dem

Jahr der Seele

lobte er als ?schonstes Herbst- und Gartengedicht unseres Zeitalters“.

[76]

In seiner

Rede auf Stefan George

beschreibt er es als unendlich zartes Landschaftsgedicht, das etwas Japanisches habe, fern von ?Verfall und Bosem“, zu ?stiller Sammlung und innerem Genugen“ eingestellt. Das Zauberhafte, Idyll und reines Bild, das ?zartlich in der inneren Haltung wie im Versfall“ sei, finde man auch in anderen Parkgedichten.

[77]

Wahrend man bei

Nietzsche

und Holderlin viel Zerstorung erkenne, sei bei George alles klar und zart. Fur Benn ist es erstaunlich genug, die

apollinische

Klarheit in einem Land zu finden, aus dessen Dichtern leicht das Nicht-Sagbare hervorgesturzt sei, ?nackte Substanz, schaumendes Gefuhl“.

[77]

Georges Heimatstadt Bingen ehrte den Dichter von 2014 bis 2017 mit regelmaßigen Veroffentlichungen seiner Gedichte auf ihrer Homepage. Jeweils am 15. des Monats erschien ein Gedicht mit Kommentierung. George sollte so den Binger Burgern naher gebracht werden. Daneben gibt es in Bingen auch ein Stefan-George-Museum im historischen

Haferkasten

, das dreimal die Woche nachmittags geoffnet hat.

[78]

Der umfangreiche Nachlass Stefan Georges sowie eine große Sammlung von Nachlassbestanden aus seinem Umfeld wird im Stefan George Archiv (StGA) in der

Wurttembergischen Landesbibliothek Stuttgart

gefuhrt.

[79]

1927:

Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main

Teppich des Lebens

, Berlin 1919

Teppich des Lebens

, Berlin 1919

- Gesamt-Ausgabe der Werke. Endgultige Fassung

. Georg Bondi, Berlin 1927?1934 (Ausgabe letzter Hand).

- Samtliche Werke in 18 Banden

. Herausgegeben von der

Stefan George Stiftung

. Bearbeitet von Georg Peter Landmann, Ute Oelmann und Christoph Perels. Klett-Cotta, Stuttgart 1982?2012 (wissenschaftliche Studienausgabe).

- Gesamtausgabe der Werke, Faksimile und Volltext

,

Directmedia Publishing

, Berlin 2004,

ISBN 3-89853-499-5

(elektronische Ressource).

Vgl. zudem spatere Ausgaben der Gedichte:

- Gedichte

, hrsg. von Gunter Baumann, Philipp Reclam jun., Stuttgart 2004,

ISBN 3-15-050044-3

.

- Die Gedichte sowie Tage und Taten.

In der Textfassung [und mit Band- und Seitenzahlung] der kritischen Ausgabe der

Samtlichen Werke

, vierte Auflage, Stuttgart 2017,

ISBN 978-3-608-93632-2

.

- Briefwechsel zwischen George und Hofmannsthal

. Hrsg. von Robert Boehringer, 1938.

- Stefan George / Friedrich Gundolf: Briefwechsel

. Herausgegeben von Robert Boehringer mit Georg Peter Landmann. Helmut Kupper vormals Georg Bondi, Munchen und Dusseldorf 1962.

- Stefan George / Friedrich Wolters: Briefwechsel 1904?1930

. Herausgegeben von Michael Philipp. Castrum Peregrini Presse, Amsterdam 1998 (= Castrum Peregrini 233?235)

- Briefe. Melchior Lechter und Stefan George.

Hrsg. von Gunter Heintz. Hauswedell, Stuttgart 1991,

ISBN 3-7762-0318-8

.

- Briefwechsel. Stefan George und Ida Coblenz.

Hrsg. von Georg Peter Landmann und Elisabeth Hopker-Herberg. Klett-Cotta Stuttgart, 1983,

ISBN 3-608-95174-1

.

- Von Menschen und Machten. Stefan George ? Karl und Hanna Wolfskehl. Der Briefwechsel 1892?1933

. Hrsg. von Birgit Wagenbaur und Ute Oelmann im Auftrag der Stefan George Stiftung. C. H. Beck, Munchen 2015,

ISBN 978-3-406-68231-5

.

Eine gut sortierte, komplette Bibliographie aller Literatur von und zu Stefan George, herausgegeben vom Stefan George Archiv in der Wurttembergischen Landesbibliothek, findet sich

hier

.

George-Kreis

- Friedrich Wolters

:

Stefan George. Deutsche Geistesgeschichte seit 1890

. Berlin 1930.

Erinnerungsliteratur

- Robert Boehringer

:

Mein Bild von Stefan George

. 2 Bande (Bild- und Textband), Helmut Kupper vormals Georg Bondi, Dusseldorf/Munchen 1951, (2. Auflage 1968).

- Edith Landmann

:

Gesprache mit Stefan George.

Dusseldorf und Munchen 1963.

- Sabine Lepsius

:

Stefan George. Geschichte einer Freundschaft

. Stuttgart 1935.

- Ludwig Thormaehlen

:

Erinnerungen an Stefan George

. Dr. Ernst Hauswedell & Co Verlag, Hamburg 1962.

Sekundarliteratur

- Heinz Ludwig Arnold

(Hrsg.):

Stefan George.

text + kritik. Band 168. Munchen 2005,

ISBN 3-88377-815-X

.

- Achim Aurnhammer

u. a. (Hrsg.):

Stefan George und sein Kreis. Ein Handbuch

. 3 Bande. De Gruyter, Berlin u. a. 2015,

ISBN 978-3-11-044101-7

.

- Bernhard Boschenstein u. a. (Hrsg.): Wissenschaftler im Georgekreis. Die Welt des Dichters und der Beruf des Wissenschaftlers. De Gruyter, Berlin u. a. 2005,

ISBN 978-3-11-018304-7

- Maik Bozza:

Genealogie des Anfangs. Stefan Georges poetologischer Selbstentwurf um 1890.

Wallstein Verlag, Gottingen 2016,

ISBN 978-3-8353-1933-2

.

- Wolfgang Braungart

:

Asthetischer Katholizismus. Stefan Georges Rituale der Literatur.

Niemeyer, Tubingen 1997,

ISBN 3-484-63015-9

, (Communicatio, Band 15).

- Stefan Breuer

:

Asthetischer Fundamentalismus. Stefan George und der deutsche Antimodernismus.

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995,

ISBN 3-534-12676-9

.

- Wolfgang Braungart, Ute Oelmann,

Bernhard Boschenstein

(Hrsg.):

Stefan George: Werk und Wirkung seit dem ?Siebenten Ring‘

. Niemeyer, Tubingen 2001,

ISBN 3-484-10834-7

.

- Jurgen Egyptien:

Stefan George : Dichter und Prophet

, Darmstadt : Theiss, [2018],

ISBN 978-3-8062-3653-8

.

- Gunilla Eschenbach:

Imitatio im George-Kreis.

De Gruyter, Berlin 2011,

ISBN 978-3-11-025446-4

.

- Ulrich K. Goldsmith

:

Stefan George: A study of his early work.

University of Colorado Press (University of Colorado Studies Series in Language and Literature 7), Boulder 1959.

- Ulrich K. Goldsmith:

Stefan George.

Columbia University Press (Essays on Modern Writers), New York 1970.

- Stefan-George-Bibliographie 1976?1997. Mit Nachtragen bis 1976.

Auf der Grundlage der Bestande des Stefan-George-Archivs in der Wurttembergischen Landesbibliothek, bearb. von Lore Frank und Sabine Ribbeck. Niemeyer, Tubingen 2000,

ISBN 3-484-10823-1

.

- Gunter Heintz:

Stefan George. Studien zu seiner kunstlerischen Wirkung.

Schriften zur Literatur- und Geistesgeschichte. Bd. 2. Hauswedell, Stuttgart 1986,

ISBN 3-7762-0249-1

.

- Corrado Hoorweg

: ?Stefan George und Maximin“ ? Aus dem Niederlandischen ubersetzt von

Jattie Enklaar

Verlag Konigshausen & Neumann GmbH, Wurzburg 2018,

ISBN 978-3-8260-6556-9

- Thomas Karlauf

:

Stefan George. Die Entdeckung des Charisma.

Blessing, Munchen 2007,

ISBN 978-3-89667-151-6

(

Rezension FAZ.net

,

Rezension Tagesspiegel

,

spiegel.de

)

- Kai Kauffmann:

Stefan George. Eine Biographie

. Wallstein Verlag, Gottingen 2014,

ISBN 978-3-8353-1389-7

.

- Marita Keilson-Lauritz

: Von der Liebe die Freundschaft heisst …? Relevanz und Aussagestrategien der Homoerotik im Werk Stefan Georges. Doktoraalskriptie Duitse Letterkunde. Amsterdam 1986 [Dissertation in deutscher Sprache. Manuskriptdruck 138 Seiten]

- Karlhans Kluncker:

?Das geheime Deutschland“. Uber Stefan George und seinen Kreis.

Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft. Bd. 355. Bouvier, Bonn 1985,

ISBN 3-416-01858-3

.

- Rainer Kolk

:

Literarische Gruppenbildung. Am Beispiel des George-Kreises 1890?1945.

Niemeyer, Tubingen 1998,

ISBN 3-484-63017-5

.

- Werner Kraft

:

Stefan George

. Red.: Jorg Drews. Munchen: edition text + kritik 1980.

ISBN 3-88377-065-5

.

- Robert E. Norton:

Secret Germany. Stefan George and his Circle.

Cornell University Press, Ithaca/London 2002,

ISBN 0-8014-3354-1

.

- Maximilian Nutz:

Werte und Wertungen im George-Kreis. Zur Soziologie literarischer Kritik

(=

Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft.

Bd. 199). Bouvier, Bonn 1976,

ISBN 3-416-01217-8

(Zugleich: Munchen, Dissertation, 1974).

- Ernst Osterkamp

:

Poesie der leeren Mitte. Stefan Georges Neues Reich

(=

Edition Akzente

). Carl Hanser, Munchen 2010,

ISBN 978-3-446-23500-7

. (

Inhaltsverzeichnis

,

Inhaltsangabe

).

- Wolfgang Osthoff

:

Stefan George und ?Les deux musiques“ Tonende und vertonte Dichtung im Einklang und Widerstreit.

Steiner, Stuttgart 1989,

ISBN 3-515-05238-0

.

- Michael Petrow:

Der Dichter als Fuhrer? Zur Wirkung Stefan Georges im ?Dritten Reich“.

Tectum-Verlag, Marburg 1995,

ISBN 3-929019-69-8

.

- Bruno Pieger, Bertram Schefold (Hrsg.):

Stefan George. Dichtung ? Fuhrung ? Staat. Denkbilder fur ein geheimes europaisches Deutschland.

Verlag fur Berlin-Brandenburg, Berlin 2012,

ISBN 978-3-86650-634-3

.

- Ulrich Raulff

:

Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben.

C. H. Beck, Munchen 2009,

ISBN 978-3-406-59225-6

.

- Manfred Riedel:

Geheimes Deutschland. Stefan George und die Bruder Stauffenberg.

Bohlau, Koln u. a. 2006,

ISBN 3-412-07706-2

- Martin Roos:

Stefan Georges Rhetorik der Selbstinszenierung.

Grupello, Dusseldorf 2000,

ISBN 3-933749-39-5

.

- Armin Schafer:

Die Intensitat der Form. Stefan Georges Lyrik.

Bohlau, Koln u. a. 2005,

ISBN 3-412-19005-5

.

- Franz Schonauer:

Stefan George. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.

Rowohlts Monographien. Bd. 44. Rowohlt, Reinbek 2000, (10. Aufl.),

ISBN 3-499-50044-2

.

- Werner Strodthoff:

Stefan George. Zivilisationskritik und Eskapismus. Studien zur Literatur der Moderne.

(=

Studien zur Literatur der Moderne.

Bd. 1). Bouvier, Bonn 1976,

ISBN 3-416-01281-X

(Zugleich: Bonn, Universitat, Dissertation, 1975).

- Roland Ulmi:

Stefan George nel Molino dell’Orso a Minusio.

In:

Bollettino della Societa Storica Locarnese.

Nr. 7, Tipografia Pedrazzini, Locarno 2004, S. 35?50.

- Bodo Wurffel:

Wirkungswille und Prophetie. Studien zu Werk und Wirkung Stefan Georges.

(=

Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft.

Bd. 249). Bouvier, Bonn 1978,

ISBN 3-416-01384-0

(Teilweise zugleich: Gottingen, Dissertation, 1975/76).

- Mario Zanucchi:

Transfer und Modifikation ? Die franzosischen Symbolisten in der deutschsprachigen Lyrik der Moderne (1890?1923)

. De Gruyter, Berlin 2016,

ISBN 978-3-11-042012-8

.

- Stefan George. Das geheime Deutschland

.

Dokumentarfilm, Deutschland, 2018, 48:44 Min., Buch und Regie: Ralf Rattig, Produktion:

3sat

,

ZDF

, Erstsendung: 7. Juli 2018 bei 3sat,

Inhaltsangabe von 3sat,

(

Memento

vom 11. Juli 2018 im

Internet Archive

). von 3sat. Stefan George zum 150. Geburtstag.

- Der merkwurdige fall des stefan george.

sic!

Dokumentarfilm, Deutschland, 2018, 29:44 Min., Buch und Regie: Alexander Wasner, Produktion:

SWR

, Reihe:

Bekannt im Land

, Erstsendung: 7. Juli 2018 bei

SWR Fernsehen

,

Inhaltsangabe von SWR,

(

Memento

vom 27. September 2007 im Webarchiv

archive.today

). von SWR.

- Rosen und Disteln. Geburtstagsbriefe an Stefan George

. Eine virtuelle Ausstellung des Stefan George Archivs bei der Deutschen Digitalen Bibliothek, veroffentlicht am 17. Dezember 2020.

Datenbanken

Verschiedenes

Institutionen

Biografien

Aufsatze und Artikel

- ↑

Die Schreibweise ?St.-G-Schrift“ ? es findet sich auch die Schreibweise ?St G Schrift“ ? ist keine Abkurzung, sondern in dieser Form der Eigenname der Schrift.

- ↑

a

b

Ernst Robert Curtius:

Kritische Essays zur europaischen Literatur

. FISCHER Digital, 2016,

ISBN 978-3-10-561104-3

(

google.de

[abgerufen am 14. Juli 2020]).

- ↑

George, Stefan.

Hessische Biografie. (Stand: 27. Dezember 2020). In:

Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

(LAGIS).

- ↑

Stefan George (1868?1933).

Abgerufen am 27. Oktober 2020

.

- ↑

Roland Borgards, Almuth Hammer, Christiane Holm:

Kalender kleiner Innovationen: 50 Anfange einer Moderne zwischen 1755 und 1856 : fur Gunter Oesterle

. Konigshausen & Neumann, 2006,

ISBN 3-8260-3364-7

(

google.de

[abgerufen am 14. Juli 2020]).

- ↑

"Julirevolution in Paris gegen die Aufstandischen" - Google-Suche.

Abgerufen am 14. Juli 2020

.

- ↑

George, Stefan Etienne.

Hessische Biografie. (Stand: 26. Juli 2020). In:

Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

(LAGIS).

- ↑

Thomas Karlauf:

Stefan George.

Munchen 2007, S. 62?63.

- ↑

Stephan Kurz:

≫George-Schriften≪.

In:

Institut fur Textkritik.

18. Januar 2007,

abgerufen am 3. August 2007

.

- ↑

Zitiert nach: Stefan George:

Das Jahr der Seele.

Blatter fur die Kunst, Berlin 1897, S. [1]. In:

Deutsches Textarchiv

,

abgerufen am 13. Juni 2013

- ↑

Stefan George:

Vorrede zu Maximin.

In: Ders.:

Gesamtausgabe der Werke

, Digitale Bibliothek, S. 1917.

- ↑

Julia Encke:

Missbrauch im Namen Stefan Georges. Vgl. auch dieselbe: Das Ende des geheimen [sic] Deutschlands. In:

Frankfurter Allgemeine Zeitung

, 14. Mai 2018 (nur Artikelanfang frei).

- ↑

Denise:

Bij Castrum Peregrini werden minderjarigen onderworpen aan het ideaal van 'pedagogische eros'.

In:

Vrij Nederland.

24. Dezember 2018,

abgerufen am 7. Dezember 2023

(niederlandisch).

- ↑

Wolfgang Braungart:

Thomas Karlauf, Stefan George. 2007

.

Band

28

,

Nr.

2

, 1. September 2010,

ISSN

1865-8849

,

S.

219?226

,

doi

:

10.1515/arbi.2010.064

.

- ↑

Stefan George:

Der Krieg

[1917]. In: Stefan George:

Das neue Reich.

Herausgegeben von Ute Oelmann. Klett-Cotta, Stuttgart 2001 (= Samtliche Werke in 18 Banden, Band IX), S. 21?26, hier S. 24.

- ↑

Johann Thun:

Der Bund und die Bunde. Stefan George und die deutsche Jugendbewegung

. In: Thorsten Carstensen, Marcel Schmidt (Hrsg.):

Die Literatur der Lebensreform

. Transcript, Berlin 2016,

ISBN 978-3-8376-3334-4

,

S.

87?105

.

- ↑

Biographie Georges

(

Memento

des

Originals

vom 13. Juli 2006 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.androphile.org

in:

androphile.org

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.androphile.org

in:

androphile.org

- ↑

Manfred Riedel,

Geheimes Deutschland, Stefan George und die Bruder Stauffenberg

, Bohlau Verlag, Koln 2006, S. 150.

- ↑

Stefan George,

Vorrede zu Maximin.

In: Stefan George: Werke, Ausgabe in zwei Banden, Band I, Klett-Cotta, Stuttgart 1984, S. 522.

- ↑

Stefan George,

Vorrede zu Maximin.

In: Stefan George: Werke, Ausgabe in zwei Banden, Band I, Klett-Cotta, Stuttgart 1984, S. 525.

- ↑

Stefan George,

Vorrede zu Maximin.

In: Stefan George:

Werke, Ausgabe in zwei Banden.

Band I, Klett-Cotta, Stuttgart 1984, S. 528.

- ↑

Thomas Karlauf,

Blutleuchte.

In:

Stefan George, Die Entdeckung des Charisma.

Karl-Blessing-Verlag, Munchen 2007, S. 327.

- ↑

Zit. nach Thomas Karlauf:

Blutleuchte.

In:

Stefan George, Die Entdeckung des Charisma.

Karl-Blessing-Verlag, Munchen 2007, S. 328.

- ↑

Thomas Karlauf:

Blutleuchte.

In:

Stefan George, Die Entdeckung des Charisma.

Karl-Blessing-Verlag, Munchen 2007, S. 332.

- ↑

Thomas Karlauf:

Anmerkungen, Stefan George, Die Entdeckung des Charisma.

Karl-Blessing-Verlag, Munchen 2007, S. 699.

- ↑

Thomas Karlauf:

Blutleuchte, Stefan George, Die Entdeckung des Charisma.

Karl-Blessing-Verlag, Munchen 2007, S. 331.

- ↑

Thomas Sparr, Karl Wolfskehl:

Lexikon der deutsch-judischen Literatur.

Metzler, Stuttgart 2000, S. 629.

- ↑

Stefan George:

Der Stern des Bundes.

Ausgabe in zwei Banden, Klett-Cotta, Band I, Stuttgart 1984, S. 365.

- ↑

Zit. nach Thomas Karlauf:

Blutleuchte.

In:

Stefan George, Die Entdeckung des Charisma.

Karl-Blessing-Verlag, Munchen 2007, S. 333.

- ↑

So etwa Bruno Hillebrand:

Nietzsche. Wie ihn die Dichter sahen.

Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 2000, S. 51.

- ↑

Thomas Karlauf,

Das schone Leben

, in:

Stefan George: Die Entdeckung des Charisma.

Karl-Blessing-Verlag, Munchen 2007, S. 275.

- ↑

Friedrich Nietzsche:

Vom Nutzen und Nachteil der Historie fur das Leben, Unzeitgemaße Betrachtungen.

Werke in drei Banden, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1997, S. 251.

- ↑

Friedrich Nietzsche:

Vom Nutzen und Nachteil der Historie fur das Leben.

Unzeitgemaße Betrachtungen, Werke in drei Banden, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1997, S. 220.

- ↑

Stefan George:

Der siebente Ring, Nietzsche.

In: Werke, Ausgabe in zwei Banden, Klett-Cotta, Stuttgart 1984, S. 231.

- ↑

Bruno Hillebrand:

Nietzsche-Handbuch, Leben ? Werk ? Wirkung.

Literatur und Dichtung, Stefan George.

Metzler, Stuttgart, Weimar 2000, Hrsg.

Henning Ottmann

, S. 452.

- ↑

Bruno Hillebrand:

Nietzsche-Handbuch, Leben ? Werk ? Wirkung, Literatur und Dichtung, Stefan George.

Metzler, Stuttgart, Weimar 2000, Hrsg. Henning Ottmann, S. 453.

- ↑

Zit. nach: Gunilla Eschenbach, Imitatio außerhalb des Kreises, De Gruyter, Berlin 2011, S. 195.

- ↑

Gunilla Eschenbach:

Imitatio im George-Kreis.

De Gruyter, Berlin 2011, S. 3.

- ↑

Zit. nach: Gunilla Eschenbach:

Imitatio im George-Kreis.

De Gruyter, Berlin 2011, S. 5.

- ↑

Gunilla Eschenbach:

Imitatio im George-Kreis.

Teil 4, Kritik an Lyrik und Poetik, De Gruyter, Berlin 2011, S. 244.

- ↑

Gunilla Eschenbach:

Imitatio im George-Kreis.

De Gruyter, Berlin 2011, S. 12.

- ↑

Gunilla Eschenbach:

Imitatio im George-Kreis.

Teil 3, Imitatio außerhalb des Kreises, De Gruyter, Berlin 2011, S. 194.

- ↑

Gunilla Eschenbach:

Imitatio im George-Kreis.

Teil 3, Imitatio außerhalb des Kreises, De Gruyter, Berlin 2011, S. 195.

- ↑

Michael Landmann, zitiert in Robert E. Norton:

Wozu George in heutiger Zeit?.

Frankfurter Rundschau

, 5. Juli 2010.

- ↑

Vgl. den Text des Beileidstelegramms, das am 4. Dezember 1933 von der NS-Regierung an Georges Schwester gesandt wurde, abgedruckt in: Margarete Klein:

Stefan George als heldischer Dichter unserer Zeit.

Heidelberg 1938, S. 100.

- ↑

Martin A. Siemoneit:

Politische Interpretationen von Stefan Georges Dichtung.

1978, S. 61.

- ↑

Manfred Riedel:

Geheimes Deutschland, Stefan George und die Bruder Stauffenberg.

Bohlau, Koln 2006, S. 174.

- ↑

Zit. nach: Manfred Riedel:

Geheimes Deutschland, Stefan George und die Bruder Stauffenberg.

Bohlau, Koln 2006, S. 176.

- ↑

Gunilla Eschenbach

:

Imitatio im George-Kreis.

De Gruyter, Berlin 2011; Teil 2:

Imitatio im Kreis: Vallentin, Gundolf, Stauffenberg, Morwitz, Kommerell

, S. 103.

- ↑

Gerhard Schulz

:

Der Widerchrist.

In:

Von Arno Holz bis Rainer Maria Rilke, 1000 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen

, herausgegeben von

Marcel Reich-Ranicki

. Insel, Frankfurt 1994, S. 83.

- ↑

Joachim Fest

:

Staatsstreich. Der lange Weg zum 20. Juli.

Siedler, Berlin 1994, Kapitel 8: ?Vorabend“, S. 144.

- ↑

Zitat in:

Herbert Ammon

:

Vom Geiste Georges zur Tat Stauffenbergs.

In:

Iablis

, 2007

(online).

- ↑

Peter Hoffmann

:

Widerstand ? Staatsstreich ? Attentat. Der Kampf der Opposition gegen Hitler.

2., erweiterte und uberarbeitete Auflage, Munchen 1970, S. 603 und S. 861 f. (in den Endnoten eine Seite Begrundung, dass gemaß den Aussagen der Zeugen der Erschießung diese Version korrekt ist).

- ↑

Bernd Johannsen:

Reich des Geistes, Stefan George und das Geheime Deutschland. Stefan George als Erfullung des Reichsmythos.

Dr. Hut, Munchen 2008, S. 201.

- ↑

Bernd Johannsen,

Reich des Geistes, Stefan George und das Geheime Deutschland

, Dr. Hut, Munchen 2008, S. 1.

- ↑

Hierzu: Gunilla Eschenbach:

Imitatio im George-Kreis.

De Gruyter, Berlin 2011.

- ↑

Rudolf Borchardt:

Stefan Georges Siebenter Ring.

In: Rudolf Borchardt:

Gesammelte Werke in Einzelbanden, Prosa I.

Hrsg.: Marie Luise Borchardt. Klett-Cotta, Stuttgart 1992, S. 259.

- ↑

Rudolf Borchardt:

Stefan Georges Siebenter Ring.

In Rudolf Borchardt, Gesammelte Werke in Einzelbanden, Prosa I, Hrsg. Marie Luise Borchardt, Klett-Cotta, Stuttgart 1992, S. 263.

- ↑

Gunilla Eschenbach:

Imitatio im George-Kreis.

Kritik an Lyrik und Poetik, De Gruyter, Berlin 2011, S. 260.

- ↑

Gunilla Eschenbach:

Imitatio im George-Kreis.

Kritik an Lyrik und Poetik, De Gruyter, Berlin 2011, S. 261.

- ↑

Friedrich Gundolf,

George, Zeitalter und Aufgabe

, Zweite Auflage,

Georg Bondi Verlag

, Berlin 1921, S. 1.

- ↑

Friedrich Gundolf:

George, Zeitalter und Aufgabe.

Zweite Auflage, Georg Bondi Verlag, Berlin 1921, S. 2.

- ↑

Friedrich Gundolf:

George, Der siebente Ring,

Zweite Auflage, Georg Bondi Verlag, Berlin 1921, S. 204.

- ↑

Friedrich Gundolf:

George, Der siebente Ring.

Zweite Auflage, Georg Bondi Verlag, Berlin 1921, S. 205.

- ↑

Friedrich Gundolf,

George, Der siebente Ring

, Zweite Auflage, Georg Bondi Verlag, Berlin 1921, S. 212.

- ↑

Friedrich Gundolf:

George, Der siebente Ring.

Zweite Auflage,

Georg Bondi Verlag

, Berlin 1921, S. 202.

- ↑

Stefan George:

Shakespeare Sonnette, Umdichtung, Einleitung.

In: Werke, Ausgabe in zwei Banden, Band II, Klett-Cotta, Stuttgart 1984, S. 149.

- ↑

Walter Benjamin,

Ruckblick auf Stefan George

, zu einer neuen Studie uber den Dichter, in:

Deutsche Literaturkritik, Vom Dritten Reich bis zur Gegenwart (1933?1968

), Hrsg.

Hans Mayer

, Fischer, Frankfurt 1983, S. 62.

- ↑

Walter Benjamin,

Ruckblick auf Stefan George

, zu einer neuen Studie uber den Dichter, in:

Deutsche Literaturkritik, Vom Dritten Reich bis zur Gegenwart (1933?1968)

, Hrsg. Hans Mayer, Fischer, Frankfurt 1983, S. 63.

- ↑

Walter Benjamin,

Ruckblick auf Stefan George

, zu einer neuen Studie uber den Dichter, in:

Deutsche Literaturkritik, Vom Dritten Reich bis zur Gegenwart (1933?1968)

, Hrsg. Hans Mayer, Fischer, Frankfurt 1983, S. 666.

- ↑

Vgl. etwa

Hans Rudolf Vaget

:

Der Tod in Venedig

. Erzahlungen, in:

Thomas-Mann-Handbuch

, Fischer, Frankfurt a. M. 2005, S. 589.

- ↑

Thomas Mann,

Beim Propheten.

In: Gesammelte Werke in dreizehn Banden, Band VIII, Erzahlungen. Fischer, Frankfurt 1974, S. 368.

- ↑

Klaus Harpprecht

,

Thomas Mann, Eine Biographie

, 97. Kapitel,

Im Schatten der Krankheit

, Rowohlt, Reinbek 1995, S. 1550.

- ↑

Thomas Mann,

Einkehr

, in:

Gesammelte Werke in dreizehn Banden

, Band XII,

Reden und Aufsatze

. Fischer, Frankfurt 1974, S. 86.

- ↑

Friedrich Torberg

:

Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten.

Langen Muller, Munchen 1988,

ISBN 3-7844-1559-8

, S. 252.

- ↑

Gottfried Benn,

Rede auf Stefan George

(1934), in: Gottfried Benn,

Gesammelte Werke

, Bd. 1, Klett-Cotta, Stuttgart 1997 (9. Aufl.), S. 466.

- ↑

Gottfried Benn,

Probleme der Lyrik

, in:

Essays und Aufsatze, Gesammelte Werke

, Hrsg.

Dieter Wellershoff

, Zweitausendeins, Frankfurt, 2003, S. 1072.

- ↑

a

b

Gottfried Benn,

Rede auf Stefan George

, in:

Essays und Aufsatze, Gesammelte Werke

, Hrsg. Dieter Wellershoff, Zweitausendeins, Frankfurt, 2003, S. 1035.

- ↑

Pressemitteilung:

Mit Georges ?Juli-Schwermut“ in den Spatsommer.

(

Memento

vom 19. August 2014 im

Internet Archive

) In:

Stadt Bingen

, 15. August 2014.

- ↑

Stefan George Archiv

, auf wlb-stuttgart.de.