Norddeutscher Bund

1867?1870/71

|

Flagge des Norddeutschen Bundes: Schwarz-Weiß-Rot

|

|

| Flagge

|

Wappen

|

|

←

|

Navigation

|

→ →

|

|

| Verfassung

|

Verfassung des Norddeutschen Bundes

vom 16. April 1867

[1]

|

| Amtssprache

|

Deutsch

|

| Hauptstadt

|

Berlin

|

Bundesprasidium

? ab 1. Juli 1867

|

Konig von Preußen

Wilhelm I.

|

Regierungschef

? 14. Juli 1867 bis 4. Mai 1871

|

Bundeskanzler

Otto von Bismarck

|

| Wahrung

|

keine Einheitswahrung

|

Grundung

? 18. August 1866

? 1. Juli 1867

|

Augustbundnis

Norddeutsche Bundesverfassung

|

| Zeitzone

|

keine einheitliche Zeitzone

|

| Karte

|

Der Norddeutsche Bund (1866?1871) Der Norddeutsche Bund (1866?1871)

|

Der

Norddeutsche Bund

war der erste deutsche

Bundesstaat

. Er vereinte alle deutschen Staaten nordlich der

Mainlinie

unter

preußischer

Fuhrung und war die

geschichtliche

Vorstufe der mit der

Reichsgrundung

1871 verwirklichten

kleindeutschen

, preußisch dominierten Losung der

deutschen Frage

unter Ausschluss

Osterreichs

. Gegrundet als

Militarbundnis

im August 1866, kam dem Bund durch die

Verfassung vom 1. Juli 1867

Staatsqualitat

zu.

Die Bundesverfassung entsprach weitestgehend der

Verfassung des Kaiserreichs von 1871

: Die Gesetzgebung war Aufgabe eines

Reichstags

, der vom mannlichen Volk gewahlt wurde, sowie eines

Bundesrates

, der die Regierungen der Mitgliedsstaaten (meist

Herzogtumer

) vertrat. Zur Verabschiedung von Gesetzen mussten beide zustimmen. Oberhaupt des Bundes war der

preußische Konig

als Inhaber des

Bundesprasidiums

.

Verantwortlicher Minister

war der

Bundeskanzler

. Der konservative preußische Ministerprasident

Otto von Bismarck

war der erste und einzige Kanzler in den wenigen Jahren des Norddeutschen Bundes.

Der Norddeutsche Reichstag bereitete mit seinen zahlreichen modernisierenden Gesetzen zu Wirtschaft, Handel, Infrastruktur und Rechtswesen (darunter dem Vorlaufer des heutigen

Strafgesetzbuchs

) wesentlich die spatere deutsche Einheit vor. Einige der Gesetze wirkten bereits vor 1871 uber den

deutschen Zollverein

in den suddeutschen Staaten. Allerdings war die

parlamentarische Kontrolle

uber den Militarhaushalt noch begrenzt, obgleich die Militarausgaben 95 Prozent des Gesamthaushalts ausmachten.

Die Hoffnung, bald die suddeutschen Staaten

Baden

,

Bayern

,

Wurttemberg

und

Hessen-Darmstadt

in den Bund aufnehmen zu konnen, erfullte sich nicht. In jenen Landern war der Widerstand gegen das protestantische

Preußen

bzw. gegen den Bund mit seiner liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik groß. Das zeigte sich bei der

Wahl zum Zollparlament

1868; diese Zusammenarbeit von norddeutschen und suddeutschen Abgeordneten im Zollverein trug aber zur wirtschaftlichen Einheit Deutschlands bei.

Nach einer diplomatischen Niederlage im

Spanischen Thronfolgestreit

begann Frankreich im Juli 1870 den

Krieg gegen Deutschland

. Es wollte damit ein weiteres Erstarken Preußens und eine deutsche Vereinigung unter seiner Fuhrung verhindern. Allerdings hatten die suddeutschen Staaten Baden, Bayern und Wurttemberg nach ihrer Niederlage im

Deutschen Krieg

von 1866

Verteidigungsbundnisse

mit Preußen geschlossen. Daher und aufgrund ihrer besseren Organisation konnten die deutschen Heere den Krieg rasch nach Frankreich hinein tragen.

Durch die

Novembervertrage

von 1870 traten die suddeutschen Staaten anschließend dem sich vergroßernden Norddeutschen Bund bei. Mit der Reichsgrundung und dem Inkrafttreten der

neuen Verfassung am 1. Januar 1871

ging der Bund im

deutschen Kaiserreich

auf.

Seit dem 18. Jahrhundert gab es neben der

osterreichischen Habsburgermonarchie

eine weitere Macht in Deutschland, die eine Fuhrungsrolle beanspruchte: Preußen, das im Jahr 1701 zum Konigreich aufgestiegen war und unter anderem das an

Bodenschatzen

reiche

Schlesien

von Osterreich erobert hatte. Das Verhaltnis dieser beiden

mitteleuropaischen

Großmachte bezeichnete man als

deutschen Dualismus

, der von Rivalitat, oft aber auch von Zusammenarbeit zu Ungunsten Dritter gepragt war.

[2]

Deutschland im Herbst 1850: Staaten der Erfurter Union (gelb) und jene des Rumpfbundestages (dunkelrot)

Deutschland im Herbst 1850: Staaten der Erfurter Union (gelb) und jene des Rumpfbundestages (dunkelrot)

Der von vielen Deutschen erwunschte Ausbau des

Bundes

oder gar der Ubergang zum

Bundesstaat

wurde von Osterreich und Preußen verhindert: Das

Kaisertum Osterreich

sah wegen seiner eigenen Nationalitatenkonflikte einen deutschen Bundesstaat als Existenzbedrohung an, und Preußen wollte keine Weiterentwicklung des Deutschen Bundes, solange allein Osterreich als ?

Prasidialmacht

“ galt.

[3]

Schon 1849 bemuhte Preußen sich mit der ?

Erfurter Union

“ erst um ein

Kleindeutschland

ohne Osterreich und

Bohmen

, ohne die

Habsburger

und ohne den Deutschen Bund, dann zumindest um einen norddeutschen Bundesstaat unter preußischer Fuhrung.

[4]

Aufgrund des Druckes Osterreichs, der Mittelstaaten und

Russlands

musste Preußen diesen Versuch in der

Herbstkrise 1850

allerdings aufgeben.

In der Folge kam es wieder zu einer Zusammenarbeit der Großmachte, die aber deutlich starker von Rivalitat uberschattet war als in den Jahren 1815?1848. Nach 1859 machten beide Großmachte erfolglose Vorschlage zu einer

Bundesreform

. Eine Teilung Deutschlands in Nord und Sud gehorte auch dazu.

[5]

Obwohl sie um 1864 im

Krieg gegen Danemark

wieder gemeinsam gegen die deutschen Staaten agierten, waren sie alsbald in der

Schleswig-Holstein-Frage

zerstritten und trugen auch diesen Streit militarisch aus.

[6]

Der preußische Ministerprasident

Otto von Bismarck

bemuhte sich mehrmals um einen Ausgleich mit Osterreich, schließlich aber steuerte er Preußen auf die Konfrontation mit Osterreich und notfalls den ubrigen Staaten zu.

[7]

Der osterreichische Kaiser

Franz Joseph I.

wiederum war unbeeindruckt, hielt die Position Bismarcks in Preußen fur schwach und schatzte seine eigene militarische Macht als unuberwindbar ein.

[8]

So erwirkte Osterreich am

14. Juni 1866 einen Bundesbeschluss

des Bundestags uber die Mobilmachung des

Bundesheeres

gegen Preußen.

Georg Bleibtreu:

Schlacht bei Koniggratz

, Gemalde von 1868. Diese Schlacht in Bohmen war der entscheidende preußische Sieg gegen Osterreich.

Georg Bleibtreu:

Schlacht bei Koniggratz

, Gemalde von 1868. Diese Schlacht in Bohmen war der entscheidende preußische Sieg gegen Osterreich.

Im

Deutschen Krieg

von 1866 siegte Preußen mit seinen Verbundeten jedoch gegen Osterreich und dessen Alliierte (die Konigreiche

Bayern

,

Wurttemberg

,

Sachsen

und

Hannover

, die Großherzogtumer

Baden

und

Hessen

, das

Kurfurstentum Hessen

und weitere Kleinstaaten). Im

Vorfrieden mit Osterreich

(26. Juli) setzte Preußen durch, die Verhaltnisse im Norden Deutschlands

bis zur Mainlinie

neu zu ordnen. Hier taucht auch zuerst der Ausdruck

Norddeutscher Bund

auf. Dieses Arrangement hatte Preußen zuvor bereits mit dem

franzosischen Kaiser

Napoleon III.

abgestimmt.

Am 1. Oktober 1866

annektierte Preußen

vier seiner Kriegsgegner nordlich des Mains:

Hannover

,

Kurhessen

,

Nassau

und

Frankfurt

. Die ubrigen Staaten durften ihre Gebiete fast ohne Anderungen behalten. Durch die Einverleibungen stieg die Bevolkerungsanzahl Preußens von etwa 19 Millionen auf fast 24 Millionen.

Drei weitere Kriegsgegner nordlich des Mains, namlich Sachsen,

Sachsen-Meiningen

und

Reuß alterer Linie

, wurden in den Friedensschlussen dazu verpflichtet, sich dem Norddeutschen Bund anzuschließen. Das Großherzogtum Hessen musste mit seiner

Provinz Oberhessen

sowie den rechtsrheinischen (

rheinhessischen

) Gemeinden

Kastel

und

Kostheim

dem Bund beitreten, die alle nordlich des Mains lagen.

[9]

[10]

Feierliche Eroffnung des

Norddeutschen Konstituierenden Reichstages

im

koniglichen Schloss

, Berlin am 24. Februar 1867

Feierliche Eroffnung des

Norddeutschen Konstituierenden Reichstages

im

koniglichen Schloss

, Berlin am 24. Februar 1867

Zeitgenossische englischsprachige Landkarte

Zeitgenossische englischsprachige Landkarte

Am 18. August 1866 schloss Preußen (einschließlich seiner Provinzen) mit 15 nord- und mitteldeutschen Staaten einen Bundnisvertrag mit doppeltem Zweck, der schließlich als ?Augustbundnis“ bekannt wurde. Spater traten weitere Staaten wie die beiden Mecklenburgs (

Mecklenburg-Schwerin

und

Mecklenburg-Strelitz

) dem Vertragswerk bei (daher ?

Augustvertrage

“). Zum einen bildeten sie ein Verteidigungsbundnis, das auf ein Jahr begrenzt war. Zum anderen war das Augustbundnis ein Vorvertrag zur Grundung eines Bundesstaats.

[11]

Grundlage sollte der

Bundesreformplan vom 10. Juni 1866

sein,

[12]

den Preußen damals den ubrigen deutschen Staaten zugesandt hatte. Dieser Plan war aber noch sehr allgemein gehalten und bezog damals noch Bayern und das ubrige Kleindeutschland ein. Dem Augustbundnis lag also noch kein eigentlicher Verfassungsentwurf vor, anders als dem

Dreikonigsbundnis

von 1849 fur die Erfurter Union.

[13]

Im Augustbundnis war auch die Wahl eines gemeinsamen

Parlaments

vereinbart. Dieses wurde bei der

Verfassungsvereinbarung

das norddeutsche

Volk

reprasentieren. Grundlage fur die Wahl waren

Gesetze

der Einzelstaaten. Diese Gesetze ubernahmen, absprachegemaß, das

Frankfurter Reichswahlgesetz

von 1849 fast wortlich. Der Norddeutsche Konstituierende Reichstag wurde am 12. Februar 1867 gewahlt

[14]

und am 24. Februar in

Berlin

von Konig

Wilhelm I.

von Preußen eroffnet. Nach langen Verhandlungen nahm der im Berliner

Palais Hardenberg

tagende Reichstag bereits am 16. April den abgeanderten Verfassungsentwurf an und hatte tags darauf seine feierliche Schlusssitzung.

[15]

Der

Preußische Landtag

und der konstituierende Reichstag waren von einer

nationalliberal

-

freikonservativen

Mehrheit beherrscht. Gerade die Nationalliberalen wollten ursprunglich eine moglichst radikale Losung: Deutschland sollte ein

Einheitsstaat

unter preußischer Fuhrung werden. Beispielsweise hatten die ubrigen Staaten Norddeutschlands einfach Preußen beitreten sollen. Preußen mit seiner Militarmacht hatte sie dazu zwingen konnen. Bismarck hingegen suchte nach einer foderativen Losung. Einerseits wollte er die suddeutschen Staaten und deren Fursten nicht davor abschrecken, spater ebenfalls beizutreten. Andererseits ging es ihm um seine eigene vermittelnde Rolle und damit um seine Machtstellung zwischen Konig, Landtag und verbundeten Staaten.

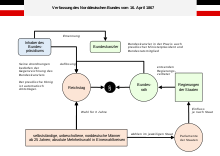

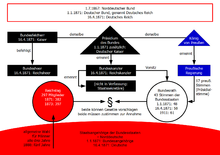

Schaubild der Bundesverfassung

Schaubild der Bundesverfassung

Verfassungsdiagramm fur den Norddeutschen Bund, mit der Entwicklung zum Deutschen Reich

Verfassungsdiagramm fur den Norddeutschen Bund, mit der Entwicklung zum Deutschen Reich

Als Folge dieser Uberlegungen strebte Bismarck eine norddeutsche Bundesverfassung an, die ihre unitarischen Zuge und auch die Macht des preußischen Konigs verbarg. So weit wie moglich sollte der neue Bund außerlich einem

Staatenbund

ahneln. Beispielsweise war die Militarmacht in der Verfassung einem

Bundesfeldherrn

unterstellt. Diese Bezeichnung stammte aus der Zeit des Deutschen Bundes; der preußische Konig hatte damals versucht, dauerhafter Bundesfeldherr des Bundesheeres oder zumindest der norddeutschen Bundestruppen zu werden. Die Verfassung machte allerdings an anderer Stelle deutlich, dass der Bundesfeldherr niemand anders als der preußische Konig war.

Geheimrat

Maximilian Duncker

hatte im Auftrag Bismarcks einen ersten Verfassungsentwurf ausgearbeitet. Nach mehreren Uberarbeitungen durch Gesandte und Ministerialbeamte legte Bismarck selbst Hand an, und schließlich lag am 15. Dezember 1866 den Bevollmachtigten der Regierungen ein preußischer Entwurf vor.

[16]

Die Bevollmachtigten hatten zum Teil erhebliche Bedenken, mal wunschten sie sich mehr

Foderalismus

, mal einen starkeren Einheitsstaat. Bismarck nahm 18 Anderungsantrage an, die die Grundstruktur nicht anruhrten, und die Bevollmachtigten stimmten am 7. Februar 1867 zu. Dieser Entwurf war dann ein gemeinsames Verfassungsangebot der verbundeten Regierungen.

[17]

Der Entwurf ging am 4. Marz dem konstituierenden Reichstag zu. Bei seinen Beratungen stimmte sich der konstituierende Reichstag eng mit den Bevollmachtigten der Einzelstaaten ab. Auf diese Weise kam es zu Kompromissen, auf die sich beide Seiten verstandigen konnten. Am 16. April 1867 verabschiedete nicht nur eine Reichstagsmehrheit den abgeanderten Entwurf, sondern ihn billigten sogleich auch die Bevollmachtigten. Die Einzelstaaten ließen danach ihre Landesparlamente abstimmen und publizierten die Bundesverfassung. Dieser Prozess dauerte bis zum 27. Juni. Am 1. Juli konnte die Verfassung vereinbarungsgemaß in Kraft treten.

[18]

Die Verfassung des Norddeutschen Bundes ist, von einigen Bezeichnungen und Details abgesehen, bereits identisch mit der

Verfassung des Deutschen Reiches

vom 16. April 1871, die bis 1918 angewandt wurde.

In den heftigen Beratungen des Reichstags war Bismarcks Entwurf betrachtlich abgeandert worden. Der Reichstag verstarkte die Bundeskompetenz und seine eigene Position. Dem nationalliberalen Abgeordneten

Rudolf von Bennigsen

gelang es, die sogenannte

Lex Bennigsen

durchzubringen: Der Bundeskanzler musste die Anordnungen des Bundesprasidiums (des preußischen Konigs)

gegenzeichnen

, um sie wirksam zu machen, und ubernahm dadurch die

(ministerielle) Verantwortung

. Er wurde so zum selbststandigen Bundesorgan.

[19]

Bismarck selbst wollte ursprunglich den Bundeskanzler nur als ausfuhrenden Beamten sehen; nun war dieser die Schlusselfigur im komplizierten Entscheidungsgefuge (

Michael Sturmer

).

[20]

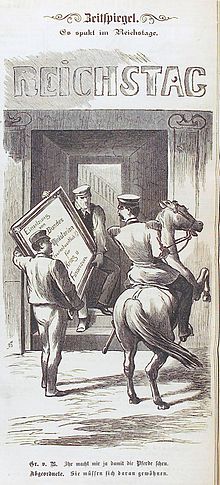

?Es spukt im Reichstage“: Karikatur auf Kanzler

Otto von Bismarck

, der die Einrichtung von Bundesministerien ablehnt.

?Es spukt im Reichstage“: Karikatur auf Kanzler

Otto von Bismarck

, der die Einrichtung von Bundesministerien ablehnt.

Dem

Konig von Preußen

stand das

Prasidium des Bundes

zu, auf einen Titel wie ?Kaiser“ verzichtete man.

[21]

Nicht dem Namen, aber der Sache nach war er das Bundesoberhaupt. Er setzte einen Bundeskanzler ein, der die Handlungen des Prasidiums gegenzeichnete. Damit war der Bundeskanzler der einzige

verantwortliche Minister

, also die Bundesregierung (Exekutive) in einer Person. Die Verantwortlichkeit ist nicht parlamentarisch zu verstehen, aber politisch.

[22]

Der

Bundeskanzler

erhielt zur Unterstutzung seiner Arbeit eine oberste Bundesbehorde, das

Bundeskanzleramt

(es wurde spater in

Reichskanzleramt

umbenannt und ist nicht mit der

Reichskanzlei

von 1878 zu verwechseln). In der Zeit des Norddeutschen Bundes wurde nur noch eine weitere oberste Bundesbehorde eingerichtet, das von Preußen ubernommene

Auswartige Amt

. Der Chef des Bundeskanzleramts und der Leiter des Auswartigen Amtes waren keine Kollegen des Bundeskanzlers, sondern ihm als weisungsbefugte Beamte unterstellt. Bismarck widersetzte sich den Bestrebungen des Reichstags, regelrechte Bundesministerien einzurichten.

[23]

In der Praxis bediente sich Bismarck oftmals der Zuarbeit der Landesministerien, zumal der preußischen, allein schon aus Mangel an einer eigenen personellen Ausstattung auf Bundesebene.

Die

Gliedstaaten

entsandten Bevollmachtigte in den

Bundesrat

. Diese

Vertretung der Gliedstaaten

war ein Bundesorgan, das exekutive, legislative und judikative Befugnisse hatte. Der Bund hatte kein Verfassungsgericht, aber der Bundesrat entschied uber bestimmte Streitfalle zwischen und in den Gliedstaaten.

[24]

Der Bundesrat ubte zusammen mit dem

Reichstag

das

Gesetzgebungsrecht

einschließlich der Haushaltsbewilligung aus.

Diaten

, also Abgeordnetenentschadigungen, waren laut Verfassung untersagt. Im

Wahlrecht des Bundes

war das allgemeine und gleiche

Mannerwahlrecht

verankert. Jeder Norddeutsche hatte in dem

Wahlkreis

, in dem er wohnte, eine Stimme fur einen Kandidaten. Jeder Wahlkreis entsandte einen Abgeordneten in den Norddeutschen Reichstag. Im Mai 1869 kam das

Bundeswahlgesetz

zustande, das die Bestimmungen der Einzelstaatsgesetze von 1866 im Grunde beibehielt.

[25]

Vorsitzender des Bundesrats war der Bundeskanzler. An sich hatte er darin weder Sitz noch Stimme. Doch Bundeskanzler Bismarck war gleichzeitig preußischer Ministerprasident. Auf diese Weise hatte er großten Einfluss auf die preußischen Stimmen im Bundesrat und damit auf den gesamten Bundesrat. Diese Amterverbindung war in der Verfassung nicht vorgesehen, sie wurde aber fast in der gesamten Zeit des Norddeutschen Bundes und des

Deutschen Reiches

beibehalten.

Ludwig Windthorst

, der ehemalige Justizminister des

Konigreichs Hannover

, schloss sich im Reichstag 1867 der

Bundesstaatlich-konstitutionellen Vereinigung

an, die die Antipreußen vereinte. Spater wurde er der profilierteste Parlamentarier des

Zentrums

.

Ludwig Windthorst

, der ehemalige Justizminister des

Konigreichs Hannover

, schloss sich im Reichstag 1867 der

Bundesstaatlich-konstitutionellen Vereinigung

an, die die Antipreußen vereinte. Spater wurde er der profilierteste Parlamentarier des

Zentrums

.

Die preußischen Landtagswahlen vom 13. Juli 1866 (die Urwahl fand noch vor Eintreffen der Siegesmeldung aus Koniggratz statt) kamen einem Erdrutsch gleich. Die Liberalen verloren etwa hundert Sitze, wahrend die Konservativen ebenso viele hinzugewannen. Der preußische Liberalismus war im

Wahlvolk

also weniger stark verwurzelt als gedacht. Bismarck aber versuchte, so im Außeren mit Osterreich, so im Inneren mit den Liberalen zu einem Ausgleich zu kommen, um großeren Handlungsspielraum zu erlangen. Kurz nach dem Krieg kundigte er die

Indemnitatsvorlage

an: Er ersuchte den Landtag, seine verfassungswidrigen Maßnahmen der

Konfliktjahre

nachtraglich zu genehmigen.

[26]

Bismarcks Haltung fuhrte zu einer Spaltung sowohl der liberalen Fortschrittspartei als auch der Konservativen. Von der ersteren spaltete sich 1867 die

Nationalliberale Partei

ab, von den Konservativen die

Freikonservative Partei

. Beide wurden langfristig Bismarcks Stutzen im Parlament. Die linkeren Liberalen hingegen trugen Bismarck die Konfliktzeit mit ihren Verfassungsbruchen dauerhaft nach, und die rechteren Konservativen waren gegen Zugestandnisse an Liberale.

Die katholischen Abgeordneten waren im Reichstag des Norddeutschen Bundes eher schwach vertreten. Sie arbeiteten unter anderem in der

Bundesstaatlich-Konstitutionellen Vereinigung

zusammen. Noch vor der deutschen Reichsgrundung vereinten sie sich zwischen Juni und Dezember 1870 zur

Zentrumspartei

, die die Rechte der katholischen Minderheit und den

Rechtsstaat

uberhaupt verteidigen wollte.

Die

Sachsische Volkspartei

, ein antipreußisches Bundnis von Radikaldemokraten und Sozialisten, konnte bereits im Februar 1867 zwei Abgeordnete in den (konstituierenden) Reichstag entsenden, darunter

August Bebel

. Neben seinem eher liberalen Kollegen war Bebel der erste

Marxist

in einem deutschen Parlament. In dem im August gewahlten ordentlichen Reichstag stellte die SVP drei, der

Allgemeine Deutsche Arbeiterverein

zwei Abgeordnete. Die Trennung von burgerlichen Radikaldemokraten und Sozialisten, eine der tiefsten Zasuren der deutschen Parteiengeschichte,

[27]

fuhrte 1869 zur Grundung der

Sozialdemokratischen Arbeiterpartei

in

Eisenach

.

Damit gab es bereits im Reichstag des Norddeutschen Bundes die Parteien, die spater das Kaiserreich pragen sollten: die beiden liberalen und die beiden konservativen, die katholische Zentrumspartei und die Sozialdemokraten.

Karikatur auf die

Einfuhrung gleicher Maße und Gewichte

im Norddeutschen Bund. Nach langen Beratungen in Kommissionen des Deutschen Bundes hatte ein Entwurf vorgelegen. Der Norddeutsche Bund ubernahm ihn fast wortgleich (Bundesgesetz vom 17. August 1868) und fuhrte damit das

metrische System

ein.

Karikatur auf die

Einfuhrung gleicher Maße und Gewichte

im Norddeutschen Bund. Nach langen Beratungen in Kommissionen des Deutschen Bundes hatte ein Entwurf vorgelegen. Der Norddeutsche Bund ubernahm ihn fast wortgleich (Bundesgesetz vom 17. August 1868) und fuhrte damit das

metrische System

ein.

Der Reichstag machte sich gemeinsam mit liberaleren preußischen Beamten an ein umfangreiches Reformprogramm.

Hans-Ulrich Wehler

konstatiert einen ?Initiativenreichtum insbesondere der Nationalliberalen“, welcher ?wie ein entschlossener Anlauf [wirkte], unverzuglich zu beweisen, wie modern, wie attraktiv fur jeden Fortschrittsfreund der Norddeutsche Bund in kurzester Zeit ausgestaltet werden konnte ? wie durchsetzungsfahig die Liberalen mit ihrer Politik gesellschaftlicher Modernisierung waren.“

[28]

Allerdings blieben Militar, Außenpolitik, Burokratie und Hofgesellschaft autonom, außerhalb der Parlamentsherrschaft. Ansonsten konnte der Norddeutsche Reichstag ?nach knapp drei Jahren eine erstaunliche Erfolgsbilanz nachweisen“, zu denen man noch die liberale Epoche im Kaiserreich bis 1877 hinzunehmen muss. 84 Nationalliberale, 30 Fortschrittsparteiler und 36 Freikonservative (von 297 Abgeordneten insgesamt) trieben die Entwicklung voran; aber viele wichtige Gesetze wurden auch fast einstimmig angenommen.

[29]

Uber achtzig Gesetze des Reichstags des Norddeutschen Bundes hoben zahlreiche Privilegien und Zwangsrechte auf; die Burger erhielten mehr Moglichkeiten, ihr Leben freier zu gestalten. Der Rechtsstaat wurde gefestigt, Hemmnisse fur Industrie und Handel beseitigt. ?Noch einmal: Manche hochgespannte Reformerwartung wurde enttauscht. Trotzdem zeigt ein Blick auf die zwanzig wichtigsten Gesetze, mit welcher Energie die Liberalen in Parlament und Verwaltung ihr großes Modernisierungsprojekt in verbluffend kurzer Zeit vorangetrieben haben.“

[30]

Der Norddeutsche Reichstag ubernahm haufig Entwurfe aus der Zeit des Deutschen Bundes. Zu den Neuerungen und Vereinheitlichungen, die meist nach 1870 fortgalten, gehoren:

[31]

Karikatur im

Kladderadatsch

, 1867. Die

Germania

fordert den Schafer Bismarck auf, die Herde (die deutschen Mittel- und Kleinstaaten) vor dem franzosischen Lowen (

Napoleon III.

) zu schutzen. Bayern und Baden werden als

Schaferhunde

dargestellt, die den Lowen verbellen.

Karikatur im

Kladderadatsch

, 1867. Die

Germania

fordert den Schafer Bismarck auf, die Herde (die deutschen Mittel- und Kleinstaaten) vor dem franzosischen Lowen (

Napoleon III.

) zu schutzen. Bayern und Baden werden als

Schaferhunde

dargestellt, die den Lowen verbellen.

Der Norddeutsche Bund in

Europa

Der Norddeutsche Bund in

Europa

Trotz anderer Erwartungen zeigte es sich bald, dass eine Vereinigung Deutschlands kein Selbstlaufer war. Bismarck meinte im Jahr 1869 daher, dass man nicht mit Gewalt vorpreschen solle, da man auf diese Weise hochstens unreife Fruchte ernten konne. Durch Vorstellen der Uhr konne man die Zeit nicht schneller laufen lassen.

[32]

In

Suddeutschland

mussten wegen der Heeresreform nach preußischem Vorbild die Steuern erhoht werden. In Baden konnte der Großherzog nur mit

Notverordnungsrecht

das Bundnis mit dem Norden durch das Parlament bringen. 1870 sturzte die Patriotenpartei des katholischen Landvolks den liberalen Ministerprasidenten. In Hessen-Darmstadt hoffte der Ministerprasident noch im Juli 1870 auf eine preußische Niederlage im Konflikt mit Frankreich.

[33]

Bismarck initiierte von Mai bis Juli 1867 eine Reform des Zollvereins, um die suddeutschen Staaten mehr an den Norddeutschen Bund zu binden. Aus dem ?Verein unabhangiger

Staaten

“ (

volkerrechtliche

Staatenverbindung) mit

Vetorecht

wurde eine Wirtschaftsunion mit Mehrheitsbeschlussen. Ein Veto als einzelner Staat hatte nur noch das große Preußen. Der Zollbundesrat war ein dem Bundesrat vergleichbares Organ mit Regierungsvertretern der

Mitgliedstaaten

, daneben gab es ein Zollparlament. Es wurde nach dem Reichstagswahlrecht gewahlt, wobei in der Realitat der Reichstag um suddeutsche Abgeordnete erweitert wurde.

[34]

Die Wahlen zum Zollparlament fanden 1868 in Suddeutschland statt. Dabei stellte sich heraus, dass die Preußengegner noch viele Wahler reprasentierten. Die Stimmen richteten sich gegen die Dominanz des protestantischen Preußens oder gegen liberale Freihandelspolitik; teilweise ging es auch um innere Konflikte der Staaten. In Wurttemberg waren alle 17 Abgeordneten antipreußisch, in Baden 6 gegenuber 8 Kleindeutschen, in Bayern 27 gegenuber 21. Die meisten waren dem konservativen Lager zuzuordnen. Bismarck verstand, dass die Erweiterung des Norddeutschen Bundes um den Suden noch langere Zeit auf sich warten lassen konnte;

[35]

gleichwohl hatte der Suden keine Alternative zur wirtschaftlichen Integration, denn 95 Prozent seines Handels verlief mit dem Norden.

[36]

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit bedeutete keine automatische politische Einheit. Die suddeutschen Staaten waren in diesem Punkt genau wie das

zweite franzosische Kaiserreich

in der Defensive, vor allem aber befand Napoleon III. sich innenpolitisch in einer schwierigen Lage, nachdem er 1869/1870 liberale Verfassungsanderungen hinnehmen musste. Daher suchte er nach außenpolitischen Erfolgen; nicht zuletzt wollte er fur deutsche Vereinheitlichungsbestrebungen Gebietsabtretungen als Ausgleich. In Frankreich sprach man von der ?Rache fur Sadowa“ (d. h. die

Schlacht von Koniggratz

) und meinte damit die Enttauschung, dass Preußen und Osterreich 1866 so schnell Frieden geschlossen haben, dass Frankreich keine politischen Forderungen mehr stellen konnte. Das mogliche militarische Eingreifen Frankreichs veranlasste zunachst Bismarck zur Vorsicht, wenn auch der Erfolgszwang ihn selbst unter Druck setzte. Außerdem stand ihm bald wieder ein schwerer Konflikt um den Militarhaushalt vor Augen.

[37]

Bismarck scheute allerdings davor zuruck, die Nationalbewegung zu instrumentalisieren. Im Februar 1870 forderten die Nationalliberalen mit der ?

Interpellation Lasker

“, das liberale Baden in den Bund aufzunehmen. Bismarck lehnte ungewohnlich schroff ab: Dadurch wurde der Beitritt der ubrigen suddeutschen Staaten unwahrscheinlicher werden. Der Bismarck-Biograph

Lothar Gall

geht davon aus, dass dieser in erster Linie die bisherige Machtstruktur bewahren wollte und eine Aufwertung der Liberalen befurchtete. Dasselbe galt fur eine nationale Volksbewegung.

[38]

Anfang 1870 weihte Bismarck Konig Wilhelm von Preußen in einen

Kaiserplan

ein. Demnach sollte Wilhelm zum ?Kaiser von Deutschland“ oder wenigstens des Norddeutschen Bundes ausgerufen werden. Das sei eine Starkung fur die Regierung und ihre Anhanger im Hinblick auf die kommenden Wahlen und Beratungen des Militaretats. Außerdem sei ?Bundesprasidium“ im diplomatischen Verkehr ein unpraktischer Titel. Ein Gedanke war auch, dass den Suddeutschen ein deutscher Kaiser annehmbarer sein konnte als ein preußischer Konig. Bismarck stieß mit dem Ansinnen aber auf Widerstand bei den ubrigen Fursten in

Nord-

und Suddeutschland, wodurch der Plan aufgegeben wurde.

[39]

[40]

Die

Diplomatie

des Norddeutschen Bundes wurde in erster Linie von Preußen bestimmt. Die Bezeichnung ?

Auswartiges Amt

“ geht auf die entsprechende Titulierung des

Ministeriums fur Auswartige Angelegenheiten des Norddeutschen Bundes

durch allerhochste Kabinettsorder vom 1. Januar 1870 zuruck, ehe es am 4. Januar 1870 in

Auswartiges Amt des Norddeutschen Bundes

umbenannt wurde.

[41]

Mit dieser Bezeichnung umging Bismarck die Frage, ob es sich um ein Ministerium handelte.

Von der Grundung 1867 bis zum Aufgehen in das großere Deutsche Reich am 1. Januar 1871 war vor allem das Verhaltnis zu den suddeutschen Staaten und zu Frankreich bestimmend. Mit Frankreich gab es eine Art kalten Krieg, der von diplomatischen Krisen und Aufrustung gepragt war. Die politischen Fronten, auch mit Suddeutschland, schienen 1870 erstarrt, schreibt Richard Dietrich.

[42]

Die norddeutschen Gliedstaaten behielten das Recht, eigene Botschaften im

Ausland

zu unterhalten und Botschafter anderer Lander zu empfangen. Von großer Bedeutung war dies nicht, da die Gliedstaaten außer Preußen nur wenige Gesandtschaften unterhielten.

Kriegsflagge

des Norddeutschen Bundes mit

Schwarz-Weiß-Rot

Kriegsflagge

des Norddeutschen Bundes mit

Schwarz-Weiß-Rot

Die Liberalen hatten ursprunglich im

preußischen Verfassungskonflikt

Einfluss auf den

Militarhaushalt

nehmen wollen. Doch mussten sie mit dem Kompromiss leben, dass dieser Etat fur mehrere Jahre (und nicht nur eines) zu entscheiden war. Die Ausgaben wurden vom Reichstag bis zum 31. Dezember 1871 festgelegt.

[43]

Da das

Militar

den Bund 95 Prozent aller seiner Bundesausgaben kostete, war die

parlamentarische Kontrolle

uber den

Staatshaushalt

stark begrenzt.

[44]

Mit der

Marine des Norddeutschen Bundes

wurden die fruheren Plane verwirklicht, eine deutsche Flotte aufzubauen. In der kurzen Zeit des Norddeutschen Bundes gelang es allerdings nicht, genugend in den Aufbau eigener Seestreitkrafte zu investieren. Im

Seekrieg gegen Frankreich 1870/1871

spielte die Marine daher auch keine große Rolle.

Conrad Freybergs

Ubergabe von

Metz

Conrad Freybergs

Ubergabe von

Metz

Im September 1868 war in Spanien das Konigshaus gesturzt worden, so dass das Ubergangsregime

einen neuen Konig suchte

. Bismarck sorgte dafur, dass

Leopold von Hohenzollern

, ein Prinz aus dem suddeutschen Zweig der

Hohenzollern

, einer Kandidatur zustimmte. Als dies im Juli bekannt wurde, reagierte die offentliche Meinung in Frankreich emport. Leopold zog seine Kandidatur zuruck, und Frankreich hatte mit diesem diplomatischen Sieg zufrieden sein konnen. Napoleon III. beging aber den Fehler, vom Oberhaupt der Hohenzollerndynastie, dem preußischen Konig Wilhelm I., zu verlangen, eine solche Kandidatur fur die Zukunft auszuschließen. Dies gab Bismarck in einer verkurzenden Darstellung an die Presse. In dieser

Emser Depesche

erschienen das franzosische Ansinnen und Wilhelms Ablehnung besonders schroff.

[45]

Am 19. Juli 1870 erklarte Frankreich Preußen den Krieg.

Es ist noch immer umstritten, welchen Anteil Bismarck an der Eskalation der diplomatischen Krise hatte.

Christopher Clark

schreibt, dass Bismarck die Ereignisse nicht kontrollierte und sich mit dem Ruckzug der Kandidatur abgefunden hatte. Die franzosische Bereitschaft zum Krieg ging darauf zuruck, dass Frankreich seine bevorrechtigte Position im System der europaischen Machte nicht gefahrdet sehen wollte.

[45]

Heinrich August Winkler

hingegen meint, Bismarck habe den Krieg gewollt und durch seine verscharfende Darstellung bewusst unvermeidlich gemacht. Man konne aber dennoch nicht von einer alleinigen Kriegsschuld Bismarcks sprechen, denn Napoleon wollte den Deutschen das Recht der nationalen Selbstbestimmung nicht zugestehen. ?Innere Unzufriedenheit nach außen abzulenken war von jeher ein bevorzugtes Herrschaftsmittel des Bonapartismus gewesen.“

[46]

Frankreich war isoliert, da die ubrigen Machte seinen Krieg nicht als gerechtfertigt ansahen. Die suddeutschen Staaten unterstutzten entgegen Napoleons Erwartungen wegen der

Schutz- und Trutzbundnisse

mit Preußen den Norddeutschen Bund. Nach Abwehr des franzosischen Angriffs verlagerte sich das Kriegsgeschehen nach Frankreich. Bereits am 2. September, in der

Schlacht bei Sedan

, wurde Napoleon gefangen genommen, und sein Regime kapitulierte. Eine neue

Regierung der Nationalen Verteidigung

fuhrte den Krieg bis zum 26. Januar 1871 weiter. Im Mai erfolgte der

Frieden von Frankfurt

. Frankreich musste eine

hohe Entschadigungssumme

zahlen und

Elsaß-Lothringen

abtreten

.

Das Deutsche Reich 1871 nach Bevolkerung: Drei Viertel seiner Einwohner hatten bereits im Norddeutschen Bund gelebt.

Das Deutsche Reich 1871 nach Bevolkerung: Drei Viertel seiner Einwohner hatten bereits im Norddeutschen Bund gelebt.

Die suddeutschen Staaten

Großherzogtum Baden

,

Konigreich Bayern

und

Konigreich Wurttemberg

waren 1867 noch vollstandig außerhalb des Norddeutschen Bundes, wahrend

Hessen-Darmstadt

mit seiner nordlichen Provinz

Oberhessen

dazugehorte. Baden, Bayern und Wurttemberg schlossen im November 1870 Beitrittsvertrage zum Norddeutschen Bundesstaat ab.

[47]

Der Abschluss dieser

Novembervertrage

ermoglichte den Beitritt der Großherzogtumer Baden und Hessen (Sudhessen) am 15. November 1870, des Konigreichs Bayern am 23. November und des Konigreichs Wurttemberg am 25. November 1870; zugleich vereinbarten die Vertrage die Grundung eines ?Deutschen Bundes“. Durch Reichstagsbeschluss vom 10. Dezember 1870 erhielt dieser Bund den Namen

Deutsches Reich

.

[48]

Dabei ubernahm das Reich im Wesentlichen die Bundesverfassung von 1867.

[49]

Somit entschied sich die

deutsche Frage

letztendlich unter Ausschluss Osterreichs im Sinne der

kleindeutschen Losung

.

Durch den Beitritt der Suddeutschen Staaten

[50]

zum Bund entstand im

staats- und verfassungsrechtlichen

Sinne kein neuer Staat: Der reformierte

[47]

Norddeutsche Bund existierte, nachdem seine

Verfassung des Deutschen Bundes

[51]

? nicht zuletzt wegen zwei voneinander abweichender Fassungen ? redigiert wurde,

[52]

durch Rechtskontinuitat

[53]

unter der Bezeichnung ?Deutsches Reich“ fort. Die Reichsgrundung war folglich nichts anderes als der Eintritt der suddeutschen Staaten in den Norddeutschen Bund.

[54]

Das Deutsche Reich war nach

herrschender Auffassung

[53]

nicht

Rechtsnachfolger

des Norddeutschen Bundes, sondern ist mit diesem als

Volkerrechtssubjekt

identisch; letzteres wurde reorganisiert und umbenannt.

[55]

Auch das

Preußische Oberverwaltungsgericht

war von einer Weitergeltung der

volkerrechtlichen Vertrage

des Norddeutschen Bundes fur das Deutsche Reich ausgegangen, ohne dass dies hinsichtlich einer moglichen

Sukzession

infrage gestellt worden ware.

[56]

Der Verfassungshistoriker

Ernst Rudolf Huber

gestand ein, dass die weitaus uberwiegende Zahl der Staatsrechtler von der Identitat ausgeht. Er selbst betonte jedoch, dass die Novembervertrage ausdrucklich von einer Neugrundung sprechen. Dies sei auch der Wunsch der Suddeutschen gewesen.

[57]

Der Norddeutsche Bund wurde nach Hubers Ansicht zwar nicht ausdrucklich aufgelost, wohl aber

ipso iure

als Konsequenz der Grundung des neuen Bundes durch die norddeutschen und suddeutschen Staaten. Huber sieht das Deutsche Reich in Rechtsnachfolge des Norddeutschen Bundes, die ebenfalls

ipso iure

eingetreten sei. Als Folge dessen galten die

Gesetze

des Norddeutschen Bundes im Reich fort.

[58]

Michael Kotulla

hingegen verweist darauf, dass der Beitritt der Sudstaaten nur durch den verfassungsmaßigen Weg laut Norddeutscher Bundesverfassung vonstattengehen konnte. Jedenfalls erstaune es, wie die theoretische Frage ?Neugrundung oder Beitritt“ zuweilen immer noch ausfuhrlich behandelt werde. Die praktischen Folgen seien namlich dieselben, da die Minderheit zumindest von der Rechtsnachfolge ausgeht.

[59]

Gebiete des Norddeutschen Bundes; im Suden Deutschlands befinden sich die Hohenzollernschen Lande (seit 1850 Teil Preußens)

Gebiete des Norddeutschen Bundes; im Suden Deutschlands befinden sich die Hohenzollernschen Lande (seit 1850 Teil Preußens)

Die

Grundung des Norddeutschen Bundes

bewirkte, dass eine Reihe von Staaten aus dem Prozess der Bildung eines deutschen

Nationalstaats

herausfielen. Dies waren Osterreich,

Liechtenstein

,

Luxemburg

und

Niederlandisch-Limburg

. Letzteres war uberhaupt nur eine niederlandische Provinz, die aus historisch-politischen Grunden dem Deutschen Bund angehort hatte. Luxemburgs Selbststandigkeit wurde im Zuge der

Luxemburgkrise

1867 von den Großmachten bestatigt.

Der Norddeutsche Bund umfasste 22 Gliedstaaten, die in der Verfassung

Bundesstaaten

genannt wurden. Das Gesamtgebiet hatte 415.150 Quadratkilometer mit fast 30 Millionen Einwohnern. Von ihnen lebten 80 Prozent in Preußen. Dank Artikel 3 der Bundesverfassung

[60]

genossen die ?Norddeutschen“ ein gemeinsames

Indigenat

, so dass sie sich im Bundesgebiet frei bewegen konnten. Norddeutscher als Staatsburger war, wer Staatsangehoriger eines Gliedstaates war.

Lauenburg war mit Preußen in Personalunion verbunden, der preußische Konig war gleichzeitig Lauenburgs Herzog (Bismarck diente als verantwortlicher Minister Lauenburgs). In vielen Aufzahlungen wird es nicht getrennt erwahnt, wenngleich es erst 1876 in Preußen eingegliedert wurde.

Die bedeutendste

Exklave

des Bundes waren die preußischen

Hohenzollernschen Lande

in Suddeutschland. Das

Großherzogtum Hessen

gehorte nur mit seinen nordlich des Mains gelegenen Landesteilen, also der Provinz Oberhessen sowie den damals zum Kreis Mainz gehorenden Orten

Mainz-Kastel

und

Mainz-Kostheim

(also das heutige

?AKK-Gebiet“

), dem Bund an.

| Bundesstaat

|

Einwohner (1866)

[61]

|

Flache in km²

[62]

|

| Preußen

, Konigreich (Preußischer Staat)

|

19.501.723 (mit den

Annexionen

von 1867: 23.971.462)

|

348.607

|

| Sachsen

, Konigreich

|

2.382.808

|

14.993

|

| Hessen

, Großherzogtum (Hessen-Darmstadt), nur

Provinz Oberhessen

|

118.950 (1858)

[63]

|

3.287

|

| Mecklenburg-Schwerin

, Großherzogtum

|

560.274

|

13.162

|

| Oldenburg

, Großherzogtum

|

303.100

|

6.427

|

| Braunschweig

, Herzogtum

|

298.100

|

3.672

|

| Sachsen-Weimar-Eisenach

, Großherzogtum

|

281.200

|

3.615

|

| Hamburg

, Freie Stadt

|

280.950

|

415

|

| Anhalt

, Herzogtum

|

195.500

|

2.299

|

| Sachsen-Meiningen

, Herzogtum

|

179.700

|

2.468

|

| Sachsen-Coburg-Gotha

, Herzogtum

|

166.600

|

1.958

|

| Sachsen-Altenburg

, Herzogtum

|

141.600

|

1.324

|

| Lippe

, Furstentum (Detmold)

|

112.200

|

1.215

|

| Bremen

, Freie Stadt

|

106.895

|

256

|

| Mecklenburg-Strelitz

, Großherzogtum

|

98.572

|

2.930

|

| Reuß jungerer Linie

, Furstentum (Gera-Schleiz-Lobenstein-Ebersdorf)

|

87.200

|

827

|

| Schwarzburg-Rudolstadt

, Furstentum

|

74.600

|

941

|

| Schwarzburg-Sondershausen

, Furstentum

|

67.200

|

862

|

| Waldeck

, Furstentum

|

58.400

|

1.121

|

| Lubeck

, Freie Stadt

|

48.050

|

299

|

| Reuß alterer Linie

, Furstentum (Greiz)

|

44.100

|

317

|

| Lauenburg

, Herzogtum (mit dem preußischen Konig als Herzog)

|

49.500 (ca. 1857)

[64]

|

1.182

|

| Schaumburg-Lippe

, Furstentum

|

31.700

|

340

|

Karikatur auf Bismarcks Amterhaufung im

Kladderadatsch

(1867): Deichhauptmann war Bismarck als junger Mann gewesen. Preußischer Gesandter und Diplomat war er 1851?1862, Ministerprasident und Außenminister 1862?1890; ab 1867 war er schließlich norddeutscher Bundeskanzler. ?Zollparlamentsvorsitzender“ und ?General“ sind eine Uberspitzung des Zeichners.

Karikatur auf Bismarcks Amterhaufung im

Kladderadatsch

(1867): Deichhauptmann war Bismarck als junger Mann gewesen. Preußischer Gesandter und Diplomat war er 1851?1862, Ministerprasident und Außenminister 1862?1890; ab 1867 war er schließlich norddeutscher Bundeskanzler. ?Zollparlamentsvorsitzender“ und ?General“ sind eine Uberspitzung des Zeichners.

Richard Dietrich nannte den Bund allein schon deshalb besonders, weil er erstmals seit Jahrhunderten wenigstens Norddeutschland ein staatliches Band gab. Kritisch betrachtete er die preußischen

Annexionen

und beschrieb den norddeutschen Bundesstaat als eine ?kaum verhullte

Hegemonie

Preußen“. Allerdings war der Bund so ausgestaltet, dass er spater den Beitritt Suddeutschlands zuließ. Im Bund kam es zu einigen Neuerungen im Parteiensystem, wie der Grundung des katholischen Zentrums, sowie einer Zusammenarbeit Bismarcks mit den Nationalliberalen und Freikonservativen.

[65]

Im Vergleich zu anderen Staaten

Europas

, so

Martin Kirsch

, war die deutsche Verfassungsentwicklung nicht sehr andersartig. Um 1869/70 hatten Frankreich, Preußen und Italien ein ahnliches Entwicklungsniveau. Alle drei Staaten standen noch vor der Einfuhrung sozialer Gerechtigkeit, in keinem der drei Staaten ?war zu diesem Zeitpunkt die Verknupfung von

Demokratie

und

Parlamentarismus

im Verfassungsstaat gelungen.“ So sollte sich etwa zur Zeit der

Pariser Kommune

zeigen, dass die innere Nationsbildung in Frankreich noch bruchig war. Wehler habe an Deutschland die Herrschaft Bismarcks negativ gesehen, doch auch andere Lander waren fur einen charismatischen Fuhrer anfallig, wie etwa Frankreich.

[66]

Auch anderswo hatte der Monarch eine starke Stellung, nicht zuletzt im militarischen Bereich. Solche Rahmenbedingungen der deutschen Verfassung waren also sehr europaisch. Nur die foderale Struktur wich davon wesentlich ab. Diese hat, so Kirsch, die Parlamentarisierung in Deutschland sicherlich behindert. Allgemein, nicht nur auf Deutschland bezogen, belasteten die schwierigen Prozesse der Nationalstaatsbildung die parlamentarisch-demokratische Entwicklung. Ein fruh eingefuhrtes allgemeines Mannerwahlrecht (wie im Norddeutschen Bund) war der Stabilisierung der politischen Kultur abtraglich.

[67]

Der Norddeutsche Bund gilt weniger als eigenstandige Epoche denn vielmehr als Vorstufe zur ?

Reichsgrundung

“, wie Hans-Ulrich Wehler feststellt. Dazu tragt bei, dass der Bund nur etwa drei Jahre lang existierte. Außerdem gibt es vom Bund zum Reich eine hohe Kontinuitat, sowohl was die Verfassung als auch die wichtigsten Politiker wie Bismarck angeht.

[68]

Fur Bismarck war es typisch, mehrgleisig vorzugehen. Seiner Meinung nach, so

Andreas Kaernbach

, kann man als Politiker eine von mehreren Losungen wahlen, sie aber nicht selbst hervorbringen. Er sah die Sicherung der preußischen Stellung in Norddeutschland als Grundlage der preußischen Unabhangigkeit an. Diese ?Auffangstellung“, der Norddeutsche Bund, galt ihm aber nur als ein Minimalziel. Das letztendliche war das preußisch gefuhrte Kleindeutschland, das er durch eine Bundesreform und ohne Krieg mit Osterreich hatte erreichen wollen. Dieses Ziel schien zunachst in weiter Ferne zu liegen. Dennoch beurteilte er den Norddeutschen Bund als Zwischenstufe von eigenem Wert, mit ?eigener Zukunft“.

[69]

Christoph Nonn

halt es sogar fur einen Mythos, dass Bismarck schon 1866 an die Reichseinigung gedacht habe. Damals habe Bismarck vielmehr wie fruher die alte Mainlinie hervorgehoben und einem seiner Sohne geschrieben, man brauche Norddeutschland und wolle sich dort breit machen. Der Norddeutsche Bund sei nicht einfach eine Etappe gewesen, sondern ein langjahriges Ziel, das Bismarck nun erreicht habe. Die Annexionen von 1866, so Bismarck, mussten erst einmal verdaut werden. Die norddeutsche Einigung 1867 und die deutsche 1871 seien nicht das Ergebnis eines detaillierten Plans gewesen, sondern einer flexiblen Improvisation.

[70]

Der konservative franzosische Politiker

Adolphe Thiers

außerte, fur

Frankreich

sei die Grundung des Norddeutschen Bundes ?das großte Ungluck seit vierhundert Jahren“ gewesen.

[71]

Birgit Aschmann

deutet dies als ?Dramatisierung […] aus dem Zusammenspiel von materiellen Veranderungen und mental-emotionalen Erlebniskomponenten“.

[72]

Der Norddeutsche Bund bedeutete keinen Umsturz der europaischen Ordnung von 1815, sondern eine Umgruppierung ihrer Mitte. Insgesamt blieb die Ordnung leicht verandert bestehen.

[73]

Artikel 55 der Verfassung bestimmte die Flagge des Bundes: ?Die Flagge der Kriegs- und Handelsmarine ist schwarz-weiß-roth.“ Die Farbgebung wird

Prinz Adalbert von Preußen

zugeschrieben, sie vereinigte Preußens Farben mit denen der Hansestadte und ihren Anspruchen an den

Seehandel

. Am 1. Oktober 1867, drei Monate nach Verkundung des Norddeutschen Bundes, wurde auf allen preußischen Schiffen das Tuch mit dem Preußenadler eingeholt und die Schwarz-Weiß-Rote Flagge gehisst. Im Jahr 1871 wurde die Flagge dann fur das gesamte Reich ubernommen.

[74]

Gemaß Artikel 48 der Verfassung wurde 1868 ein einheitlicher

Norddeutscher Postbezirk

geschaffen, der 1871 von der

Reichspost

abgelost wurde. Es erschienen 26 Briefmarken in drei

Wahrungen

.

Zur Erinnerung an den Grundungstag des Norddeutschen Bundes am 1. Juli 1867 gab die

Deutsche Post AG

ein Postwertzeichen im Nennwert von 320 Eurocent heraus. Ausgabetag war der 13. Juli 2017, der Entwurf stammt von den Grafikern

Stefan Klein und Olaf Neumann

.

- Richard Dietrich

(Hrsg.):

Europa und der Norddeutsche Bund

. Haude und Spenersche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1968.

- Christoph Jahr

:

Blut und Eisen. Wie Preußen Deutschland erzwang. 1864?1871.

C.H. Beck, Munchen 2020,

ISBN 978-3-406-75542-2

.

- Eberhard Kolb

(Hrsg.):

Europa vor dem Krieg von 1870. Machtekonstellation ? Konfliktfelder ? Kriegsausbruch.

R. Oldenbourg, Munchen 1987.

- Ulrich Lappenkuper

,

Ulf Morgenstern

, Maik Ohnezeit (Hrsg.):

Auftakt zum deutschen Nationalstaat: Der Norddeutsche Bund 1867?1871

. Otto-von-Bismarck-Stiftung, Friedrichsruh 2017 (=

Friedrichsruher Ausstellungen

, Bd. 6).

- Werner Ogris

:

Der Norddeutsche Bund. Zum hundertsten Jahrestag der Augustvertrage von 1866

. In:

JuS

1966, S. 306?310.

- Klaus Erich Pollmann

:

Parlamentarismus im Norddeutschen Bund 1867?1870.

Droste Verlag, Dusseldorf 1985,

ISBN 3-7700-5130-0

(=

Handbuch der Geschichte des deutschen Parlamentarismus

).

- ↑

Die am 17. April 1867 angenommene

Verfassung

war weitgehend identisch mit der

Bismarckschen Reichsverfassung

.

- ↑

Vgl.

Hans-Christof Kraus

,

Bismarck. Große ? Grenzen ? Leistungen

, 1. Aufl., Klett-Cotta, Stuttgart 2015;

Klaus Hildebrand

,

No Intervention. Die Pax Britannica und Preußen 1865/66?1869/70. Eine Untersuchung zur englischen Weltpolitik im 19. Jahrhundert

, Oldenbourg, Munchen 1997,

S. 389

.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band I: Reform und Restauration 1789 bis 1830.

2. Auflage, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1967, S. 131?133.

- ↑

Vgl.

Michael Kotulla

:

Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Alten Reich bis Weimar (1495?1934)

. Springer, Berlin 2008, S. 439 f.

- ↑

Jurgen Muller:

Deutscher Bund und deutsche Nation 1848?1866.

Habil.

Frankfurt am Main 2003, Vandenhoeck und Ruprecht, Gottingen 2005, S. 569 f.; Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich.

3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1988, S. 400, 406 f.

- ↑

Gottrik Wewer

,

Zum Bedeutungswandel des Demokratiebegriffs im Laufe der Geschichte

, in: Ders. (Hrsg.):

Demokratie in Schleswig-Holstein. Historische Aspekte und aktuelle Fragen

, Leske + Budrich, Opladen 1998, S. 33; ausfuhrlich

Kurt Jurgensen

,

Die ?preußische Losung“ in der Schleswig-Holstein-Frage. Herrschaft ?von oben“ mit Partizipation ?von unten“

, ebenda, S. 131 ff.

- ↑

Andreas Kaernbach:

Bismarcks Konzepte zur Reform des Deutschen Bundes. Zur Kontinuitat der Politik Bismarcks und Preußens in der deutschen Frage.

Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 1991, S. 213.

- ↑

Andreas Kaernbach:

Bismarcks Konzepte zur Reform des Deutschen Bundes. Zur Kontinuitat der Politik Bismarcks und Preußens in der deutschen Frage.

Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 1991, S. 230 f.

- ↑

Artikel XIV Abs. 2 des Friedensvertrags von 1866

(

Memento

vom 26. Oktober 2017 im

Internet Archive

)

- ↑

Reglement zur Ausfuhrung des Wahlgesetzes fur den Norddeutschen Bund, Anlage C.

, III. Großherzogthum Hessen.

- ↑

Michael Kotulla:

Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Alten Reich bis Weimar (1495?1934)

. Springer, Berlin 2008, S. 490 f.

- ↑

Klaus Erich Pollmann:

Parlamentarismus im Norddeutschen Bund 1867?1870.

Droste Verlag, Dusseldorf 1985, S. 42?44.

- ↑

Michael Kotulla:

Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Alten Reich bis Weimar (1495?1934)

. Springer, Berlin 2008, S. 491.

- ↑

Klaus Erich Pollmann:

Parlamentarismus im Norddeutschen Bund 1867?1870.

Droste Verlag, Dusseldorf 1985, S. 138.

- ↑

Reichstagsprotokolle

, abgerufen am 6. Juni 2016.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band III:

Bismarck und das Reich

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1963, S. 649?651.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

, Bd. III, Stuttgart 1963, S. 652 f.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789.

Band III:

Bismarck und das Reich

. 3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1988, S. 665?667.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

, Bd. III, Stuttgart 1963, S. 655?659.

- ↑

Michael Sturmer:

Die Reichsgrundung. Deutscher Nationalstaat und europaisches Gleichgewicht im Zeitalter Bismarcks

. Munchen 1993, S. 61 f.

- ↑

Michael Kotulla:

Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Alten Reich bis Weimar (1495?1934)

. Springer, Berlin 2008, S. 501/502.

- ↑

Michael Kotulla:

Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Alten Reich bis Weimar (1495?1934)

. Springer, Berlin 2008, S. 502.

- ↑

Heinz Gunther Sasse:

Die Grundung des Auswartigen Amtes 1870/71

. In: Auswartiges Amt (Hrsg.):

100 Jahre Auswartiges Amt 1870?1970

, Bonn 1970, S. 9?22, hier S. 14?16.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich.

3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1988, S. 860, 1065. Michael Kotulla:

Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Alten Reich bis Weimar (1495?1934)

. Springer, Berlin 2008, S. 501.

- ↑

Michael Kotulla:

Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Alten Reich bis Weimar (1495?1934)

. Springer, Berlin 2008, S. 503.

- ↑

Hans-Ulrich Wehler

:

Deutsche Gesellschaftsgeschichte

, Bd. 3, Munchen 1995, S. 299.

- ↑

Heinrich August Winkler

:

Der lange Weg nach Westen.

Band 1:

Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik.

C.H. Beck, Munchen 2000, S. 197.

- ↑

Hans-Ulrich Wehler:

Deutsche Gesellschaftsgeschichte

, Bd. 3, Munchen 1995, S. 307.

- ↑

Hans-Ulrich Wehler:

Deutsche Gesellschaftsgeschichte

, Bd. 3, Munchen 1995, S. 308.

- ↑

Zit. nach Hans-Ulrich Wehler:

Deutsche Gesellschaftsgeschichte

, Bd. 3, Munchen 1995, S. 309.

- ↑

Nach Hans-Ulrich Wehler:

Deutsche Gesellschaftsgeschichte

, Bd. 3, Munchen 1995, S. 309?311.

- ↑

Richard Dietrich:

Der Norddeutsche Bund und Europa

. In: Ders. (Hrsg.):

Europa und der Norddeutsche Bund

. Haude und Spenersche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1968, S. 183?220, hier S. 226/227.

- ↑

Michael Sturmer:

Die Reichsgrundung. Deutscher Nationalstaat und europaisches Gleichgewicht im Zeitalter Bismarcks

. Munchen 1993, S. 67.

- ↑

Hans-Ulrich Wehler:

Deutsche Gesellschaftsgeschichte

, Bd. 3, Munchen 1995, S. 305.

- ↑

Hans-Ulrich Wehler:

Deutsche Gesellschaftsgeschichte

, Bd. 3, Munchen 1995, S. 306/307.

- ↑

Michael Sturmer:

Die Reichsgrundung. Deutscher Nationalstaat und europaisches Gleichgewicht im Zeitalter Bismarcks

. Munchen 1993, S. 61.

- ↑

Hans-Ulrich Wehler:

Deutsche Gesellschaftsgeschichte

, Bd. 3, Munchen 1995, S. 313?315.

- ↑

Lothar Gall:

Bismarcks Suddeutschlandpolitik 1866?1870.

In: Eberhard Kolb (Hrsg.):

Europa vor dem Krieg von 1870. Machtekonstellation ? Konfliktfelder ? Kriegsausbruch

. R. Oldenbourg, Munchen 1987, S. 23?32, hier S. 27?29.

- ↑

Michael Sturmer:

Die Reichsgrundung. Deutscher Nationalstaat und europaisches Gleichgewicht im Zeitalter Bismarcks

. Munchen 1993, S. 68.

- ↑

Otto Pflanze

:

Bismarck

. Band 1:

Der Reichsgrunder.

C.H. Beck, Munchen 2008, S. 434?436.

- ↑

Dazu

Eckart Conze

:

Das Auswartige Amt. Vom Kaiserreich bis zur Gegenwart.

C.H. Beck, Munchen 2013,

S. 6

.

- ↑

Richard Dietrich:

Der Norddeutsche Bund und Europa

. In: Ders. (Hrsg.):

Europa und der Norddeutsche Bund

. Haude und Spenersche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1968, S. 183?220, hier S. 241 f.

- ↑

Hans-Ulrich Wehler:

Deutsche Gesellschaftsgeschichte

, Bd. 3, Munchen 1995, S. 303 f.

- ↑

Hans-Ulrich Wehler:

Deutsche Gesellschaftsgeschichte

, Bd. 3, Munchen 1995, S. 315.

- ↑

a

b

Christopher Clark

:

Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600?1947.

Bundeszentrale fur politische Bildung

, Bonn 2007, S. 627?629.

- ↑

Heinrich August Winkler:

Der lange Weg nach Westen.

Band 1:

Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik.

C.H. Beck, Munchen 2000, S. 203.

- ↑

a

b

Michael Kotulla:

Deutsches Verfassungsrecht 1806?1918. Eine Dokumentensammlung nebst Einfuhrungen, 1. Band: Gesamtdeutschland, Anhaltische Staaten und Baden

, Springer, Berlin/Heidelberg 2005,

S. 246

.

- ↑

Vgl. Peter Schwacke/Guido Schmidt,

Staatsrecht

, 5. Aufl., W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007,

ISBN 978-3-555-01398-5

,

S. 58 f. Rn. 164

; dazu

Zuschrift des Bundeskanzlers von Bismarck an den Prasidenten des Reichstags Simson (Beschluß des Norddeutschen Bundesrats betreffend die Einfuhrung der Bezeichnungen ?Deutsches Reich“ und ?Deutscher Kaiser“)

vom 9. Dezember 1870

, in: documentArchiv.de (Hrsg.).

- ↑

Michael Kotulla:

Deutsche Verfassungsgeschichte: Vom Alten Reich bis Weimar (1495?1934)

, Springer, Berlin 2008, § 33

Rn. 1933

.

- ↑

Art. 79 DBV (= Art. 79 S. 2 NBV i. d. F. vom 16. April 1867):

Der Eintritt der Suddeutschen Staaten oder eines derselben in den Bund erfolgt auf den Vorschlag des Bundesprasidiums im Wege der Bundesgesetzgebung.

- ↑

Verfassung des Deutschen Bundes

(

Memento

vom 26. Mai 2011 im

Internet Archive

) (wie durch das Protokoll vom 15. November 1870 vereinbart; mit den Anderungen durch die Vertrage vom 23. und 25. November 1870 mit Bayern und Wurttemberg samt den Bestimmungen der Schlußprotokolle), in Kraft getreten am 1. Januar 1871.

- ↑

Kotulla, DtVerfR I, 1. Teil, § 7 XII.1

Abs.-Nr. 451

; ders.,

Deutsche Verfassungsgeschichte: Vom Alten Reich bis Weimar (1495?1934)

, Springer, Berlin 2008, § 34

Rn. 2052, 2054

.

- ↑

a

b

Kotulla, DtVerfR I, S. 245 f. m.w.N.

- ↑

Karl Kroeschell

:

Deutsche Rechtsgeschichte

, Bd. 3:

Seit 1650

. 5. Auflage, Bohlau-UTB, Koln/Weimar/Wien 2008, S. 235.

- ↑

Kotulla, DtVerfR I, S. 245.

- ↑

Vgl. dazu die Entscheidung des Preußischen OVG PrOVGE 14, S. 388 ff., wo das Gericht unproblematisch davon ausgegangen war, dass der zwischen dem Norddeutschen Bund und den

USA

am 22. Juni 1869 abgeschlossene Bancroft-Vertrag fur das Deutsche Reich fortgelte.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

, Bd. III, Stuttgart 1963, S. 761 f.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

, Bd. III, Stuttgart 1963, S. 763?765.

- ↑

Michael Kotulla:

Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Alten Reich bis Weimar (1495?1934)

. Springer, Berlin 2008, S. 526.

- ↑

Jorg-Detlef Kuhne:

Die Reichsverfassung der Paulskirche. Vorbild und Verwirklichung im spateren deutschen Rechtsleben.

Habil. Bonn 1983, 2. Auflage, Luchterhand, Neuwied 1998 (1985), S. 203?205.

- ↑

Zahlen nach: Antje Kraus:

Quellen zur Bevolkerungsstatistik Deutschlands 1815?1875.

Hans Boldt Verlag, Boppard am Rhein 1980 (Wolfgang Kollmann (Hrsg.):

Quellen zur Bevolkerungs-, Sozial- und Wirtschaftsstatistik Deutschlands 1815?1875

. Band I).

- ↑

Brockhaus, Kleines Konversations-Lexikon.

Funfte Auflage. 1911,

abgerufen am 25. April 2017

.

- ↑

Pierer’s Universal-Lexikon.

1857?1865.

Abgerufen am 25. April 2017

.

- ↑

Pierer’s Universallexikon.

Abgerufen am 25. April 2017

.

- ↑

Richard Dietrich:

Der Norddeutsche Bund und Europa

. In: Ders. (Hrsg.):

Europa und der Norddeutsche Bund

. Haude und Spenersche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1968, S. 183?220, hier S. 221?223.

- ↑

Martin Kirsch:

Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert. Der monarchische Konstitutionalismus als europaischer Verfassungstyp ? Frankreich im Vergleich

. Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 1999, S. 395?397.

- ↑

Martin Kirsch:

Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert. Der monarchische Konstitutionalismus als europaischer Verfassungstyp ? Frankreich im Vergleich

. Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 1999, S. 396, 400/401.

- ↑

Hans-Ulrich Wehler:

Deutsche Gesellschaftsgeschichte

. Band 3:

Von der ?Deutschen Doppelrevolution“ bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849?1914.

C.H. Beck, Munchen 1995, S. 300.

- ↑

Andreas Kaernbach:

Bismarcks Konzepte zur Reform des Deutschen Bundes. Zur Kontinuitat der Politik Bismarcks und Preußens in der deutschen Frage.

Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 1991, S. 239?241.

- ↑

Christoph Nonn:

Bismarck. Ein Preuße und sein Jahrhundert

. Beck, Munchen 2015, S. 175.

- ↑

Otto Busch (Hrsg.):

Handbuch der preußischen Geschichte

, Band II:

Das 19. Jahrhundert und Große Themen der Geschichte Preußens.

de Gruyter, Berlin/New York 1992,

ISBN 3-11-008322-1

,

S. 347

.

- ↑

Birgit Aschmann:

Preußens Ruhm und Deutschlands Ehre: Zum nationalen Ehrdiskurs im Vorfeld der preußisch-franzosischen Kriege des 19. Jahrhunderts

. Oldenbourg, Munchen 2013,

ISBN 978-3-486-71296-4

,

S. 341

.

- ↑

Andreas Kaernbach:

Bismarcks Konzepte zur Reform des Deutschen Bundes. Zur Kontinuitat der Politik Bismarcks und Preußens in der deutschen Frage.

Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 1991, S. 238, 239.

- ↑

Bernhard Wordehoff:

Flagge zeigen.

In:

Die Zeit

Nr. 03/1987.