Schutzimpfung eines Kleinkindes

Video: Was hilft gegen Viren? (Aktive und passive Impfung)

Schutzimpfung eines Kleinkindes

Video: Was hilft gegen Viren? (Aktive und passive Impfung)

Eine

Impfung

, auch

Schutzimpfung

,

Vakzination

(alter

Vaccination

) oder

Vakzinierung

(ursprunglich die Infektion mit

Kuhpockenmaterial

; von lateinisch

vacca

?Kuh‘) genannt, ist die Gabe eines

Impfstoffes

mit dem Ziel, vor einer (ubertragbaren) Krankheit zu schutzen.

[1]

Sie dient der Aktivierung des

Immunsystems

gegen spezifische Stoffe. Impfungen wurden als vorbeugende Maßnahme gegen

Infektionskrankheiten

entwickelt. Spater wurden fur

Krebsimmuntherapien

auch

Krebsimpfstoffe

entwickelt.

Eine vorbeugende Impfung gegen eine Infektionskrankheit beruht auf einer spezifischen, aktiven

Immunisierung

gegen den

Krankheitserreger

und wird daher auch als

aktive Impfung

oder

aktive Schutzimpfung

bezeichnet. Ziel der aktiven Impfung ist es, das korpereigene

Immunsystem

zu befahigen, auf eine

Infektion

mit dem Erreger so rasch und wirksam zu reagieren, dass daraus keine oder nur eine abgeschwachte Infektionskrankheit resultiert. Es wird zwischen

Lebendimpfstoffen

und

Totimpfstoffen

unterschieden; zu letzteren gehoren auch

Toxoidimpfstoffe

. Dagegen handelt es sich bei der

passiven Impfung

(auch

Heilimpfung

) um eine lediglich passive Immunisierung durch Gabe von

Antikorpern

.

Es stehen bereits Impfungen gegen eine Vielzahl von

viralen

und

bakteriellen

Infektionskrankheiten zur Verfugung. Weitere Impfstoffe gegen einige bedeutsame Infektionskrankheiten und gegen chronische Infektionen, die

Krebs

begunstigen, sind derzeit (Stand 2012)

in Entwicklung

.

Wirkungsweise und Wirksamkeit

Verabreichung von Impfungen

Je nach Impfstoff und Immunisierungsart (passive oder aktive Immunisierung) werden unterschiedliche Applikationsverfahren angewandt: Aktive Impfungen werden

parenteral

(?unter Umgehung des Magen-Darm-Traktes“) mit einer

Spritze

vorgenommen. Man unterscheidet dabei

intradermale

(?in die Haut“),

subkutane

(?unter die Haut“) oder

intramuskulare

(?in den Muskel“)

Injektionen

. Die intradermale Impfung kann auch mit einer

Lanzette

oder einer

Impfpistole

erfolgen. Fur einige wenige Immunisierungen wurde bzw. wird der Impfstoff

oral

(in den Mund, ?

Schluckimpfung

“) oder

nasal

(in die Nase) verabreicht, versuchsweise auch mit Hautpflaster. Die meisten aktiven Impfungen werden jedoch intramuskular in den Oberarm (

Musculus deltoideus

) verabreicht. Bei Kindern ist auch eine Injektion in den Oberschenkel (

Musculus vastus lateralis

) zulassig; bei kleinen Kindern kommt es nach bestimmten Impfungen zu weniger Lokalreaktionen, wenn diese in den Oberschenkel erfolgen.

[2]

Die Injektion von aktiven Impfstoffen in den mittleren Gesaßmuskel (

Musculus glutaeus medius

) gilt aufgrund geringerer Wirksamkeit und haufigerer Komplikationen laut der

Standigen Impfkommission

(STIKO) als obsolet.

Passive Immunisierungen hingegen werden haufig in den Gesaßmuskel verabreicht.

Die

Pulverinjektion

ist ein in der Entwicklung befindliches Impfverfahren, bei dem der feste Impfstoff mit hoher Geschwindigkeit in die

Epidermis

geschossen wird.

Aktive Impfung

Schema der aktiven/passiven Immunisierung

Schema der aktiven/passiven Immunisierung

Die aktive Schutzimpfung veranlasst den Korper des Geimpften, eigene Schutzstoffe gegen bestimmte Krankheiten herzustellen. Sein

Immunsystem

wird zur Bildung einer erregerspezifischen

Immunkompetenz

angeregt, ohne die Infektionskrankheit selbst durchmachen zu mussen. Hierzu dienen Lebend- oder Totimpfstoffe. Ein Lebendimpfstoff enthalt abgeschwachte, noch vermehrungsfahige Erreger, welche die Krankheit beim immunkompetenten Impfling nicht auslosen. Ein Totimpfstoff enthalt dagegen abgetotete Erreger oder lediglich Bruchstucke des Erregers. Gegen das Coronavirus

SARS-CoV-2

wurden 2020 erstmals

RNA-Impfstoffe

zugelassen.

[3]

Ist der Impfstoff in den Korper eingedrungen, werden die Eiweiße (

Proteine

) und/oder

Zuckermolekule

des

Vakzins

durch im Blut zirkulierende und/oder gewebsstandige immunkompetente

weiße Blutzellen

als (korperfremde) Antigene erkannt. Es folgt die primare

Immunantwort

durch erregerspezifische Pragung immunkompetenter

Lymphozyten

in Form langlebiger

Gedachtniszellen

. Entscheidend fur den Schutz bei einer spateren Infektion ist, dass fur den Korper die Antigene des Impfstoffs denen des Erregers der Infektionskrankheit weitgehend gleichen.

Kommt es zur Infektion, erkennen die Gedachtniszellen am eingedrungenen Erreger die Antigene des fruher erhaltenen Impfstoffes und bewirken, dass sich einerseits Lymphozyten zu kurzlebigen

Plasmazellen

differenzieren, die

Antikorper

produzieren, andererseits zu

T-Lymphozyten

und

NK-Zellen

, welche die zellulare Abwehr darstellen.

[4]

Die Impfung soll also

Immunitat

gegen den Erreger bewirken, sodass im Falle einer Infektion die spezifische und schnelle Immunantwort die Infektionskrankheit verhindert.

Toxoidimpfstoffe, die nur den biologisch inaktiven Bestandteil (Toxoid) des

Toxins

eines Erregers enthalten (z. B. das Tetanus-Toxoid), gehoren ebenfalls zu den Totimpfstoffen. Sie vermindern nicht die Vermehrung der Erreger im Korper. Bei Infektionen, die ubertragbar sind, unterbrechen sie also nicht die Infektionskette, verhindern aber die Infektionskrankheit bei den Geimpften, insoweit bei ihnen die Toxine der Erreger nicht wirksam werden.

Unterschiedliche Lebendimpfstoffe konnen entweder simultan oder im Abstand von mindestens vier Wochen verabreicht werden.

[5]

Fur Totimpfstoffe unter sich oder in Kombination mit Lebendimpfstoffen gibt es keine notwendigen Abstande. Dennoch wird eine parallele Gabe von Tot- und Lebendimpfstoffen bevorzugt.

[6]

Ein tragfahiger Schutz baut sich bei Lebendimpfstoffen nach wenigen Tagen auf.

[7]

Bei Totimpfstoffen mussen wiederholte Immunisierungen erfolgen (Basisschutz), gefolgt von Auffrischungsimpfungen.

Eine Therapieform, die dem Prinzip einer aktiven Immunisierung ahnelt, aber die keine Impfung darstellt, ist die

Hyposensibilisierung

. Sie wird beispielsweise bei

Heuschnupfen

oder Allergien gegen

Hausstaubmilben

und

Insekten

angewendet.

[8]

Passive Impfung

Bei der

passiven Impfung

, auch (

Blut

-)

Serumtherapie

und

Serotherapie

genannt, wird dem Empfanger

Immunserum

injiziert, das in hoher Konzentration Antikorper gegen den Krankheitserreger enthalt. Dadurch stellt das eigene Immunsystem also selbst keine Antikorper her, bleibt also passiv. Hierzu verwendet man heute bevorzugt gentechnologisch aus Zellkulturen hergestellte

monoklonale menschliche Antikorper

bzw. homologe Antikorper oder, soweit solche nicht zur Verfugung stehen, Extrakte aus dem Blut (Rekonvaleszentenserum) von Menschen, die die betreffende Infektionskrankheit (ungewollt) durchgemacht haben, oder aus dem Blut von Tieren bzw. heterologe (artfremde) Antikorper, die gezielt mit dem Erreger infiziert worden waren. Die passive Immunisierung ist also eine Notfallmaßnahme (?Notimpfung“) im Sinne einer

Postexpositionsprophylaxe

. Beispielhaft hierfur sind Verletzungen mit Verschmutzung der Wunde (Verdacht auf eine Infektion mit

Wundstarrkrampf

), Bisse durch oder Schleimhautkontakt mit bestimmten Wildtieren (Verdacht auf

Tollwut

) oder der Kontakt von medizinischem Personal mit Blut von Patienten, die Trager der Erreger von Hepatitis B sind (insbesondere nach

Nadelstichverletzung

). Eine passive Impfung ist indiziert, wenn eine Person in Gefahr steht, eine Infektionskrankheit zu erleiden, weil sie Kontakt mit dem betreffenden Erreger hatte, ohne bereits durch

stille Feiung

oder Impfung hiergegen geschutzt zu sein, oder wenn der Schutz durch das eigene Immunsystem erganzt werden soll.

Der Vorteil von Immunseren ist der schneller einsetzende Schutz: Die Antikorper mussen nicht erst innerhalb von ein bis zwei Wochen gebildet werden, sondern stehen gleich nach der Injektion des Immunserums zur Verfugung. Nachteilig ist, dass der Schutz nur einige Wochen anhalt; danach sind die verabreichten Antikorper vom Empfanger abgebaut, und sein Organismus ist durch eine neuerliche Infektion mit demselben Erreger wieder gefahrdet. Das liegt daran, dass das Immunsystem durch die Gabe von Immunserum nicht stimuliert wird, uber Gedachtniszellen ein eigenes Immungedachtnis hinsichtlich der Erreger auszubilden.

Falls das Immunserum von einem Tier oder Menschen stammt, kommt als weiterer Nachteil hinzu, dass es neben den gewunschten Antikorpern Spuren von

Fremdeiweiß

oder

Polysacchariden

des Spenders enthalten kann. Das Immunsystem des Empfangers setzt dann eine Kaskade immunologischer Reaktionen gegen diese als korperfremde Antigene empfundenen Bestandteile in Gang. Das fuhrt dazu, dass die im Impfserum angereicherten Antikorper schneller ausgeschieden werden und damit kurzer als gewunscht wirksam bleiben. Bei wiederholter Gabe von Fremdserum besonders derselben Tierart kann es außerdem zu einer unerwunschten allergischen Reaktion des Empfangers in Form einer

Serumkrankheit

oder eines

allergischen Schocks

kommen. Daher werden solche Immunseren nach Moglichkeit durch monoklonale Antikorper ersetzt.

Bis circa 1965 gab es beispielsweise keine

menschlichen

Antikorper gegen Tetanus, sodass man auf tierische angewiesen war. Hierbei hatte sich die Reihenfolge

Pferd

,

Rind

,

Hammel

etabliert.

[9]

Eingefuhrt wurde die

passive Immunisierung

1890 von

Emil von Behring

, als er ein Heilverfahren gegen

Diphtherie

entwickelte, bei dem er aus Pferdeblut isolierte Antikorper verwendete. Er erhielt dafur 1901 den erstmals vergebenen

Nobelpreis fur Medizin

. Im Jahr 1904 wurde zur Anwendung bei der

bazillaren Dysenterie

die Serotherapie nach

Rudolf Kraus

und

Robert Doerr

[10]

etabliert.

Eine wichtige und weit verbreitete

naturliche

Form der passiven Immunisierung gegen Infektionskrankheiten ist die

Mutter-Kind-Immunisierung

.

Zu den passiven Immunisierungen, die sich nicht gegen Infektionskrankheiten richten, gehoren die Injektion von Anti-D-Immunserum an Schwangere, falls beim Neugeborenen ein

Morbus haemolyticus neonatorum

droht, und die Injektion von

Antivenin

nach Schlangenbissen.

Simultanimpfung

Wenn ein Patient mit moglicherweise oder bekannt unzureichendem Immunschutz im Verdacht steht, sich mit Erregern einer gefahrlichen Infektionskrankheit infiziert zu haben, wird er neben der aktiven Schutzimpfung eine passive Immunisierung erhalten, um einer lebensbedrohlichen Infektion vorzubeugen. Eine solche gleichzeitige aktive und passive Immunisierung eines Patienten wird als

Simultanimpfung

bezeichnet. Hierbei spritzt man den aktiven und den passiven Impfstoff in moglichst entfernte Korperstellen, damit sich die Antikorper der Heilimpfung und die Antigene der Schutzimpfung nicht sofort wechselseitig neutralisieren.

Mutter-Kind-Immunisierung

Eine vorubergehende Form der passiven Immunisierung stellt die Mutter-Kind-Immunisierung dar, auch

Nestschutz

oder Leihimmunitat genannt. Hierbei geben Schwangere, die nach Infektionen oder Impfungen einen entsprechenden Antikorpertiter entwickelt haben, Antikorper uber die

Placenta

an das Ungeborene weiter. Dieses ist nach der Geburt fur einige Wochen bis Monate in gewissem Umfang geschutzt.

Stillende Mutter versorgen den Saugling mit sekretorischen Antikorpern (

sIgA

), die zwar das Risiko fur Magen-Darm-Erkrankungen senken.

[11]

Sie vermitteln aber nicht einen Schutz gegen impfpraventablen Erkrankungen wie z. B. Masern.

[12]

Der Nestschutz wird aber nicht fur alle Infektionskrankheiten vermittelt. Die allgemein und in Deutschland insbesondere durch die Standige Impfkommission empfohlenen Kinder-Impfungen sollen daher so fruhzeitig erfolgen, dass keine Lucke in der Erreger-Abwehr entsteht.

[13]

Wirksamkeit

Historischer Vergleich jahrlicher Infektionsfalle in den USA vor und nach der Einfuhrung von Impfprogrammen

(Stand 1999)

[14]

| Erkrankung

|

vorher

(Jahr)

|

nachher

(Jahr)

|

| Diphtherie

|

175.885

(1922)

|

1

(1998)

|

| Haemophilus Influenzae B

|

20.000

(1982)

|

54

(1998)

|

| Keuchhusten

|

147.271

(1925)

|

6.279

(1998)

|

| Masern

|

503.282

(1962)

|

89

(1998)

|

| Mumps

|

152.209

(1968)

|

606

(1998)

|

| Pocken

|

48.164

(1904)

|

0

(1998)

|

| Roteln

|

47.745

(1968)

|

345

(1998)

|

Keine Impfung schutzt hundertprozentig vor der jeweiligen Erkrankung. Impfungen senken aber die Erkrankungswahrscheinlichkeit deutlich. Die Schutzwirkung unterscheidet sich je nach Impfung und nach der Starke der Immunantwort. Die

Impfstoffwirksamkeit

wird durch viele Studien dokumentiert und zum Beispiel in Europa von der EMA (

European Medicines Agency

bzw.

Europaische Arzneimittel-Agentur

) werden Impfstoffe nach einer Nutzen/Risiko-Abwagung zugelassen, nachfolgend von nationalen Behorden empfohlen oder verpflichtend gegeben.

[15]

[16]

Die jeweilige Schutzwirkung lasst sich

laborchemisch

mit der Messung der gegen den Erreger oder dessen Bestandteile gebildeten Antikorperkonzentration, den

Antikorpertiter

, abschatzen. Entscheidend ist die Wirksamkeit im Rahmen von

klinischen Studien

, nach Moglichkeit in Form

randomisierter kontrollierter Studien

. Hierbei werden die Studienteilnehmer zufallig in zwei Gruppen eingeteilt. Man vergleicht dabei entweder bestimmte Laborwerte (

Surrogatmarker

, vor allem

Antikorper

) oder die Haufigkeit und Schwere der Infektionskrankheit in der

Studiengruppe

, also bei Menschen oder Tieren, die den zu beurteilenden Impfstoff erhalten haben, mit derjenigen in der

Kontrollgruppe

, also bei Menschen oder Tieren, die keinen oder einen bereits bekannten Impfstoff erhalten haben. Wirksamkeitsnachweise, bei denen Menschen gezielt mit Erregern schwerwiegender Infektionskrankheiten infiziert werden, verbieten sich aus ethischen Grunden, da hierbei Kontrollgruppe und Studiengruppe einem unvertretbaren Risiko ausgesetzt wurden. Die

Zulassung

von Impfstoffen erfolgt in Europa nach den Richtlinien der

Europaischen Arzneimittelagentur

und der entsprechenden staatlichen Behorden. Sie setzt praklinische und klinische Prufungen voraus und verlangt weitere Kontrollen nach Markteinfuhrung. In Deutschland pruft und uberwacht das

Paul-Ehrlich-Institut

die Zulassung von Impfstoffen. Kriterien und Vorgehen sind in anderen entwickelten Staaten wie etwa den USA und Kanada ahnlich.

Es gibt Impfungen, die bisher lediglich den Krankheitsverlauf abmildern und somit nur vor den schlimmsten Komplikationen schutzen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn die betreffenden Erreger ihre Eigenschaften durch

Antigenshift

oder

Antigendrift

haufig andern, wie bei den Erregern von Influenza, und wenn die Erreger in zahlreichen Antigen-Subtypen zirkulieren, wie bei den Pneumokokken. Staatliche Stellen bewerten die Impfstoffe hinsichtlich ihres Nutzens und sprechen anschließend eine amtliche Empfehlung aus.

[17]

Die Empfehlungen haben kassen-, haftungs- und arztrechtliche Folgen.

Moderne Impfstoffe gegen Tetanus, Hepatitis, Meningokokken, Pneumokokken und Gebarmutterhalskrebs enthalten als Wirkungsverstarker aluminiumhaltige

Adjuvanzien

wie z. B.

Aluminiumhydroxid

, um die Anzahl der notwendigen Impfzyklen zu senken.

Seit Einfuhrung der Impfungen in den USA sank die

Zahl der jahrlichen Erkrankungen

von Diphtherie, Mumps, Keuchhusten und Tetanus um mehr als 92 %, wahrend die

Zahl der an diesen Krankheiten Verstorbenen

um mindestens 99 % zuruckging. Poliovirus, Masern sowie das Rotelnvirus gelten in den Vereinigten Staaten als ausgerottet, 1980 konnte die Welt von der

Weltgesundheitsorganisation

(WHO) fur pockenfrei erklart werden.

[18]

Umgekehrt starben weltweit nach Schatzung der WHO und der Global Alliance for Vaccines and Immunization (

GAVI

) allein im Jahr 2002 uber zwei Millionen Menschen an Infektionskrankheiten, die durch eine Impfung hatten verhindert werden konnen. Durch Impfprogramme diese Todesursachen zu verringern ist daher ein primares Ziel der WHO. Die Erfolge dieser Impfprogramme belegen die Wirksamkeit des Impfens. Die meisten verfugbaren Impfstoffe sind im Abschnitt

Empfohlene Impfungen

aufgelistet.

Abschwachung der Wirksamkeit durch Wechselwirkung mit Schmerzmitteln

Impfstoffe sind Arzneimittel, und bei gleichzeitigem Einwirken mehrerer Arzneimittel konnen

Arzneimittelwechselwirkungen

auftreten. Sie konnen bestehen in einer Steigerung oder Senkung der Wirksamkeit, im Verstarken oder Vermindern bekannter oder im Auftreten neuer Nebenwirkungen. In letzter Zeit mehren sich die Hinweise, dass bestimmte Medikamente aus der Gruppe der

nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) bzw. nichtsteroidalen Antiphlogistika

wie Acetylsalicylsaure (Aspirin), aber auch andere

Nichtopioid-Analgetika

wie

Paracetamol

und davon abgeleitete Substanzen die Wirksamkeit von Impfstoffen herabsetzen konnen.

[19]

[20]

[21]

[22]

Das wird darauf zuruckgefuhrt, dass diese Pharmaka ihre fiebersenkende und (bei den NSAR) auch entzundungsmindernde Wirkung dadurch erzielen, dass sie hemmend auf bestimmte

Enzyme

, die

Cyclooxygenasen

(COX), einwirken, weshalb sie auch

Cyclooxygenasehemmer

genannt werden. Die an der

Prostaglandinsynthese

beteiligten COX spielen aber eine wichtige Rolle auch bei der

Immunabwehr

. Das Blockieren des Enzyms hat offenbar die Nebenwirkung, die Produktion schutzender

Antikorper

nach einer Impfung zu verringern, da die terminale Differenzierung der

B-Zellen

zu antikorperproduzierenden

Plasmazellen

beeintrachtigt wird.

[23]

[24]

Daher wird empfohlen, einige Zeit vor und nach der Impfung auf COX-hemmende Medikamente zu verzichten.

[25]

[26]

[27]

Auffrischungsimpfung

Die

Auffrischungsimpfung

, auch als

Auffrischimpfung

,

Wiederholungsimpfung

oder

Revakzination

, auch als

Boosterimpfung

oder nur

Booster

bezeichnet, unterscheidet sich von der

Grundimmunisierung

dadurch, dass einmalig eine geringe Dosis gegeben wird, wodurch binnen etwa einer Woche wieder eine ausreichende

Immunisierung

des Patienten gegen eine bestimmte

Infektionskrankheit

erzielt wird. Nach der Grundimmunisierung sind fur die dauerhafte Immunitat gegen die meisten

Krankheitserreger

Auffrischungsimpfungen nach unterschiedlich langen Abstanden notwendig. Die Abstande zwischen den Auffrischungsimpfungen basieren auf Anwendungsbeobachtungen und hangen sowohl vom Erreger als auch vom Impfstoff ab. Manche Impfungen konnen sogar ohne Auffrischungsimpfung einen lebenslangen Schutz vermitteln.

Beispielsweise konnte bei

Pockenimpfungen

eine Pockenimmunitat noch bis zu 88 Jahre nach der Impfung nachgewiesen werden, die vergleichbar war mit der Immunisierung nach einer uberstandenen Erkrankung.

[28]

Nach Impfungen gegen

Masern

,

Mumps

und

Roteln

fanden sich zum großten Teil 20 Jahre spater ausreichend hohe

Antikorpertiter

.

[29]

Ahnliches gilt fur Impfungen gegen

Hepatitis A

. Andere Impfstoffe, wie beispielsweise der Impfstoff gegen

Keuchhusten

, benotigen nach aktueller Empfehlung alle zehn Jahre eine Auffrischungsimpfung, da der Antikorperspiegel nach 4?12 Jahren nachlasst; eine naturliche erworbene

Immunitat

nach einer Keuchhusten-Erkrankung lasst nach 4?20 Jahren nach.

[30]

Dagegen muss die

Impfung gegen Influenza

mit den bisherigen Impfstoffen jahrlich wiederholt werden.

- Auffrischungsimpfung und zusatzliche Impfstoffdosen fur Grundimmunisierte

Nicht verwechselt werden sollte eine Auffrischungsimpfung mit der Verabreichung zusatzlicher Impfstoffdosen die zum Abschluss einer

Grundimmunisierung

notwendig wurden. Diese Teilimpfungen kommen im Rahmen der Grundimmunisierung z. B. im ?2+1“-Schema oder ?3+1“-Schema zum Tragen. Beim 3+1-Schema finden dreimal im Abstand von vier Wochen die notwendigen Teilimpfungen zur Grundimmunisierung statt. Beim 2+1-Schema betragt der Abstand zwischen den beiden Teilimpfungen zur Grundimmunisierungen acht Wochen. Sechs Monate nach der Grundimmunisierung schließt das ?2+1“-Schema ebenso wie das ?3+1“-Schema regular mit einer Auffrischimpfung ab.

[31]

Bei der

COVID-19-Impfung in Deutschland

wurde das Schema der

Auffrischungsimpfungen

zur COVID-19-Pravention noch wahrend der Pandemie optimiert. Zunachst wurden Impfserien mit den im

EU

/

EWR

dafur

zugelassenen COVID-19-Impfstoffen

[32]

nach dem ?2+1“-Schema verabreicht. Die Auffrischungsimpfung wurde zunachst im Abstand von sechs Monaten nach der

Grundimmunisierung gegen COVID-19

verabreicht.

[33]

Am 21. Dezember 2021 anderte die

Standige Impfkommission beim RKI

(STIKO) ihre COVID-19-Impfempfehlung. Allen gegen COVID-19 grundimmunisierten Personen, denen bisher eine Auffrischungsimpfung mit einem Abstand von sechs Monaten nahegelegt wurde, wird ab 21. Dezember 2021 ein verkurzter Abstand zur Grundimmunisierung von mindestens drei Monaten empfohlen.

[34]

Die US-Behorde

CDC

hat am 3. Januar 2022 Auffrischungsimpfungen gegen COVID-19 fur 12- bis 15-Jahrige zugelassen.

[35]

Nebenwirkungen

Die Nebenwirkungen der heute amtlich empfohlenen Impfungen sind in der Regel so gering, dass sie nicht oder als nicht wesentlich wahrgenommen werden. Unterschieden wird dabei zwischen Impfreaktion und

Impfkomplikation

. Dabei bezeichnet die Impfstoff-

Reaktogenitat

das Ausmaß und die klinische Bedeutsamkeit der zu erwartenden Impfreaktion.

Bei der Bewertung von Reaktionen nach einer Impfung muss stets bedacht werden, dass Impfungen bei gesunden Menschen durchgefuhrt werden und eine anschließende Erkrankung als stark empfunden wird. Die Erwartung schwerer Nebenwirkungen kann zu einer gesteigerten Selbstbeobachtung fuhren (

Nocebo-Effekt

). Als Folge konnen zufallig auftretende Befindlichkeitsstorungen, die normalerweise gar nicht beachtet wurden, plotzlich bewusst wahrgenommen und irrtumlich der Impfung angelastet werden.

Als sogenannte

Impfreaktion

werden kurzzeitig und vorubergehende Lokal- und Allgemeinreaktionen bezeichnet. Diese konnen als temporare, leichtere Nebenwirkungen wie Schmerzen, Spannung und Schwellung an der Injektionsstelle, Abgeschlagenheit oder Kopf- und Gliederschmerzen auftreten.

[36]

In

Doppelblind

-Versuchen ohne Einwirkung von Erregern, bei denen die eine Halfte der Freiwilligen den Impfstoff, die andere Halfte eine Kochsalzlosung oder ein

Aluminiumhydroxid

-haltiges

Adjuvans

injiziert bekommt, berichten

beide

Gruppen bei den meisten amtlich empfohlenen Impfstoffen uber quantitativ und qualitativ ahnliche Nebenwirkungen: z. B. Schwindel, Kopfschmerzen, Schwachegefuhl, Muskelschmerzen.

Gegenuberstellung der Komplikationen von Erkrankung und nach Impfung gegen Masern, Mumps und Roteln (MMR).

[37]

| Symptom/Erkrankung

|

Komplikationsrate

bei Erkrankung

|

Komplikationsrate

nach Impfung

|

|

Masern

|

MMR

|

| Exanthem

|

98 %

|

5 %, abgeschwacht

|

| Fieber

|

98 %, meist hoch

|

3 bis 5 %, sehr selten hoch

|

| Fieberkrampfe

|

7 bis 8 %

|

≤ 1 %

|

| Verminderung der

Thrombozytenzahl

|

1/3000

|

1/30.000 bis 1/50.000

|

| Enzephalitis

|

1/1000 bis 1/10.000

|

0

[38]

|

| Letalitat

|

1/1000 bis 1/20.000

|

0

|

|

Mumps

|

MMR

|

| Entzundung der

Speicheldruse

|

98 %

|

0,5 %

|

| Pankreatitis

|

2 bis 5 %

|

0,5 %

|

Hodenentzundung

bei Jugendlichen

und erwachsenen Mannern

|

20 bis 50 %

|

1/1.000.000

|

| Meningitis

|

~ 15 %

|

1/1.000.000

|

| Taubheit

|

1/20.000

|

0

|

|

Roteln

|

MMR

|

Gelenkbeschwerden

bei Frauen

|

40 bis 70 %, anhaltend

|

1/10.000, meist

kurz und schwach

|

| Enzephalitis

|

1/6000

|

0

|

| Verminderung der Thrombozytenzahl

|

1/3000

|

1/30.000 bis 1/50.000

|

Rotelnembryofetopathie

bei

Infektion in der Schwangerschaft

|

> 60 %

|

0

|

Eine

Impfkomplikation

ist eine uber das ubliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehende

Komplikation

nach einer Impfung.

Lebendimpfstoffe

konnen in seltenen Fallen zu einem Ausbruch derjenigen Krankheit fuhren, gegen die geimpft wurde. Zum Beispiel treten bei funf Prozent der Geimpften gegen Masern nichtinfektiose sogenannte ?Impfmasern“ auf, die nach 1?3 Tagen wieder abklingen.

[39]

Die Nebenwirkungen der Impfung beinhalten dann die Symptome der Krankheit, beispielsweise leichten Ausschlag oder Fieber; sie verlaufen in der Regel aber leichter als die ?naturliche“ Infektion. In sehr seltenen Fallen kann es zu einem

allergisch

-

anaphylaktischen Schock

als Reaktion auf die Inhaltsstoffe einer Impfdosis kommen.

[40]

Dies wurde in 33 Fallen (haufig mit Vorerkrankungen wie

Atopien

oder

Asthma

) bei 25,2 Millionen verabreichten Impfdosen beobachtet, keiner der Falle verlief todlich.

[40]

Neben dem Wirkstoff selber konnen enthaltene Zusatzstoffe (siehe auch:

Impfstoff#Zusammensetzung

) wie z. B. Aluminiumverbindungen, Quecksilberverbindungen (

Thiomersal

),

Formaldehyd

und

Antibiotika

oder Stoffe aus der Herstellung des Wirkstoffs wie

Huhnereiweiß

eine solche Reaktion auslosen. Uber dieses Risiko, ebenso wie uber das Risiko der Impfung, mussen die Arzte vor der Impfung

ausreichend aufklaren

. Wer impft, muss durch Ubung und geeignete Ausrustung darauf vorbereitet sein, mogliche lebensbedrohliche allergische Reaktionen auf eine Impfung zu behandeln.

Bei Impfstoffen sind keine Langzeit-Nebenwirkungen oder Langzeitschaden (Schaden, die erst nach Jahren auftreten) bekannt.

[41]

Dies liegt daran, dass die Bestandteile einer Impfung im Korper schnell

abgebaut

werden. Infolgedessen werden die meisten Nebenwirkungen hauptsachlich innerhalb von Stunden oder Tagen beobachtet. Mit Langzeitfolgen sind sehr seltene Nebenwirkungen gemeint, die man statistisch erst nach vielen Jahren erfassen kann.

[41]

Seit dem 1. Januar 2001 gilt fur Arzte in Deutschland die im

Infektionsschutzgesetz

(IfSG) verankerte ?Meldeverpflichtung eines Verdachtes einer uber das ubliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schadigung“ (

Impfschaden

im Sinne des

§ 2

Nr. 11 IfSG).

[42]

Nach

§ 6

Abs. 1, Nr. 3.

IfSG

besteht eine Meldepflicht fur Arzte an das Gesundheitsamt, wenn nach einer Impfung auftretende Symptome, die uber eine Impfreaktion hinausgehen, in einem ursachlichen Zusammenhang mit der Impfung stehen konnten. Dieses Meldesystem ist ein sogenanntes

Spontanerfassungssystem

, um fruhzeitig Risikosignale von Impfnebenwirkungen zu erkennen, die bei der Zulassung nicht erfasst wurden. Bis zum 31. Dezember 2003 wurden in allen Altersgruppen 3328 Falle von moglichen Impffolgen registriert (in drei Jahren, bei etwa 30 Millionen Impfdosen/Jahr). Von diesen Betroffenen trugen vier Prozent einen bleibenden Schaden davon und 1,6 % verstarben (hauptsachlich belegte Koinzidenzen). In der Mehrzahl der dem

Paul-Ehrlich-Institut

(PEI) gemeldeten Verdachtsfalle wurde der

Kausalzusammenhang

zwischen Impfung und Erkrankung als unwahrscheinlich bewertet. In den anderen Fallen war der kausale Zusammenhang mit der Impfung wegen fehlender valider wissenschaftlicher Daten nicht beurteilbar. Ein Zusammenhang zwischen Impfung und Reaktion gilt nur bei 0,2 % aller IfSG-Meldungen als gesichert. In Deutschland besteht ein Anspruch auf Leistungen der Versorgungsamter, wenn eine Gesundheitsstorung

moglicherweise

auf eine offentlich empfohlene Impfung zuruckzufuhren ist. Der Patient braucht jedoch nicht zu beweisen, dass die Impfung ursachlich fur seine Krankheit war.

[43]

Im Vergleich der Zahlen der moglichen Impfreaktionen mit den erfolgten Impfungen im selben Zeitraum ergibt sich ein sehr geringes Risiko, beispielsweise 250 IfSG-Meldungen zu moglichen Reaktionen von etwa sechs bis acht Millionen Impfdosen auf den MMR-Impfstoff im selben Zeitraum.

[44]

Die Rate der Meldungen hangt jedoch trotz der gesetzlichen Meldepflicht von der Motivation und Fahigkeit der Arzte ab. Daher ist die Spontanerfassung allein nicht geeignet, die Haufigkeit von Impfnebenwirkungen abzuschatzen. Hierfur dienen aktiv erfassende

Pharmakovigilanzsysteme

und auf die jeweilige Impfkomplikation ausgerichtete Studien.

Allgemein verfugen Impfungen uber ein exzellentes Sicherheitsprofil.

[45]

?Falsche“ Gegenanzeigen

Haufig unterbleiben indizierte Impfungen (oder werden auf unbestimmte Zeit verschoben und schließlich vergessen), weil bestimmte Umstande irrtumlich als Impfhindernis angesehen werden. Nach Angaben des

Robert Koch-Instituts

[46]

:319?320

sind dies insbesondere:

- banale Infekte, auch wenn sie mit leichtem Fieber einhergehen (bis 38,5 °C),

- Fieberkrampfe in der Patienten-Vorgeschichte,

- Antibiotika-Einnahme,

- Immunschwache (Ausnahme sind bestimmte Lebendimpfstoffe; allgemein gilt jedoch, dass gerade immungeschwachte Personen auf den Impfschutz besonders angewiesen sind) und

- chronische Krankheiten (einschließlich neurologische Erkrankungen), sofern keine spezifischen Kontraindikationen vorliegen.

[47]

Diese Personen sind wegen schwerer Verlaufe und Komplikationen impfpraventabler Krankheiten besonders gefahrdet.

Okonomische Ersparnisse

Das

Kosten-Nutzen-Verhaltnis

von Impfungen wurde anhand von Modellrechnungen ermittelt. So hat eine Berechnung in Osterreich von 2003 ergeben, dass jede Masernschutzimpfung eine volkswirtschaftliche Ersparnis von ca. 600 Euro aufgrund der dadurch vermiedenen Masernerkrankung ergibt.

[48]

Hierbei wurden die Kosten einer Behandlung der mit einer Maserninfektion einhergehenden Nebenwirkungen berucksichtigt.

Der betrachtliche okonomische Nutzen von Impfungen konnte auch fur die Pneumokokkenimpfung durch die Analyse von Silvia Evers und Mitarbeitern der

Universitat Maastrich

2007 gezeigt werden.

[49]

Als obere Schranke galten dabei 50.000 Euro pro

qualitatsgleichem Lebensjahr

(QALY; 1 QALY entspricht einem in volliger Gesundheit verbrachten Lebensjahr). Maßnahmen, die weniger als 50.000 Euro pro QALY kosten, gelten Gesundheitsokonomen als kosteneffizient. Evers’ Analyse erstreckte sich auf zehn europaische Lander. Es ergaben sich Kosten-Nutzen-Verhaltnisse zwischen 9239 (Danemark) und 23.657 Euro pro QALY (Schweden). Deutschland rangiert in diesen Berechnungen mit 17.093 Euro pro QALY im Mittelfeld.

Weitere internationale Studien (z. B. zu Kinderlahmung, Keuchhusten oder Hepatitis B) bezuglich des okonomischen Nutzens ergaben zum Teil betrachtliche Einsparungen durch Impfungen.

[48]

Impfung mit fraktionierter Dosis

Eine Impfung mit einem Bruchteil der Standarddosis

[50]

kann erwogen werden, wenn der Impfstoff nicht in genugender Menge vorhanden ist, um den Bedarf einer Bevolkerung zu decken. Typische Szenarien sind ein limitiertes Gesundheitsbudget in armen Landern oder die Fruhphase einer Pandemie, wenn noch nicht genugend Impfstoff fur alle vorhanden ist. Der Nutzen der Impfung mit fraktionierter Dosis (englisch

fractional dose vaccination

) setzt eine nichtlineare Dosis-Wirkungsbeziehung voraus, d. h. es konnen mit einer Teilimpfung (trotz reduzierter individueller Effektivitat) auf Gesellschaftsebene mehr Krankheitsfalle verhindert werden als mit einer vollen Impfung nur eines Teils der Bevolkerung.

[51]

In randomisierten klinischen Studien wurde die Wirksamkeit dieser Strategie fur Gelbfieber

[50]

und Kinderlahmung

[52]

gezeigt, und Modellrechnungen weisen auf ein relevantes Potential dieser Strategie zur Verkurzung der Covid-19-Pandemie

[53]

und Verminderung der Anzahl Krankheits- und Todesfalle bei dieser Krankheit.

Wirkungsweise auf die Verbreitung von Infektionskrankheiten

Fur den Herdeneffekt notiger Mindestanteil Immunisierter

bei einer Auswahl von durch Impfung verhinderbaren Krankheiten

(mathematisches Modell fur ideale Bedingungen)

[54]

| Krankheit

|

Ubertragungsweg

|

R

0

|

Mindestanteil Immunisierter

|

| Masern

|

Tropfcheninfektion

|

12?18

|

83?94 %

|

| Mumps

|

Tropfcheninfektion

|

4?7

|

75?86 %

|

| Polio

|

fakal-orale Infektion

|

5?7

|

80?86 %

|

| Roteln

|

Tropfcheninfektion

|

5?7

|

80?85 %

|

| Pocken

|

Tropfcheninfektion

|

6?7

|

83?85 %

|

Die

Basisreproduktionszahl

R

0

gibt an, wie viele weitere Personen eine infizierte Person ansteckt,

falls die sie umgebende Population oder Subpopulation weder geimpft noch anderweitig vor Infektionen geschutzt wird.

|

Impfungen wirken auch auf die Verbreitung von Infektionskrankheiten in einer Bevolkerung. Das Spezialgebiet der

mathematischen Modellierung in der Epidemiologie

untersucht das epidemiologische Verhalten von Infektionskrankheiten und kann die Auswirkungen von Impfprogrammen berechnen. Hohe Durchimpfungsraten in einer

Population

konnen unter bestimmten Bedingungen zusatzlich zur

Immunitat

der Geimpften auch eine

Herdenimmunitat

(kollektive Immunitat)

bewirken, die auch dem Schutz von Ungeimpften vor einer Erkrankung dient, weil durch den hohen Anteil Immunisierter die Zirkulation des Erregers innerhalb der Population eingeschrankt wird. Der Herdeneffekt verringert das Risiko einer

Exposition

von Ungeimpften wie

Sauglingen

, alteren Menschen oder

immundefizienten

Patienten

gegenuber Erregern, gegen die sie selbst nicht immun sind.

Wird beim lokalen Ausbruch einer Infektionskrankheit versucht, durch eine rasche Impfaktion noch eine Herdenimmunitat aufzubauen, spricht man auch von einer

Riegelimpfung

.

Nach Einschatzung des

Robert Koch-Instituts

gehoren Impfungen zu den ?wichtigsten und wirksamsten

praventiven Maßnahmen

, die in der Medizin zur Verfugung stehen“.

[55]

So haben umfassende Impfprogramme seit Mitte des 20. Jahrhunderts zur massiven Reduktion verschiedener

Infektionskrankheiten

oder sogar zu deren regionaler oder ? wie im Falle der

Pocken

? globaler Ausrottung gefuhrt.

[56]

[57]

Zudem tragen sie zu einer Reduktion der Sterblichkeit bei Kindern bei, was Untersuchungen in den

Niederlanden

ergeben haben.

[58]

Mithin zahlt die Gesundheitsbehorde der USA, die

Centers for Disease Control and Prevention

(CDC), die Impfung zu den zehn herausragenden Errungenschaften der Medizin und des

offentlichen Gesundheitswesens

.

[59]

[60]

Die Impfung ist damit der bedeutsamste Teil der

Dispositionsprophylaxe

innerhalb des allgemeinen

Infektionsschutzes

.

Noch im zwanzigsten Jahrhundert kam es bis zur

Eradikation

der Pocken 1978 zu weltweit geschatzten 375 Millionen Todesfallen, weitere inzwischen durch Impfung kaum noch auftretende Infektionskrankheiten forderten in den USA im zwanzigsten Jahrhundert noch 39 Millionen Erkrankungen. Es wird geschatzt, dass weiterhin jahrlich 1,5 Millionen Kinder (drei pro Minute) an durch Impfung verhinderbaren Infektionen sterben.

[61]

Impfprogramme

Pocken

Pocken

Pocken

Die

Pocken

, auch Blattern genannt, sind eine gefahrliche Infektionskrankheit. Das Pockenvirus kann direkt von Mensch zu Mensch durch

Tropfcheninfektion

beim Husten ubertragen werden. Symptome sind starkes Fieber, Schuttelfrost und die typischen Blaschen an fast allen Stellen des Korpers, die zu Pockennarben fuhren. In schwereren Fallen konnen

Erblindung

,

Taubheit

,

Lahmungen

oder Hirnschaden auftreten sowie in 30 % der Falle der Tod.

Durch ein konsequentes Impf- und Bekampfungsprogramm der Weltgesundheitsorganisation WHO und anderer Gesundheitsorganisationen wurde erreicht, dass 1980 die Welt von der WHO fur pockenfrei erklart werden konnte. Der weltweit vorletzte Fall wurde im Jahr 1977 in

Merka

(Somalia) bei einem nicht geimpften Koch dokumentiert. Durch die Impfung von uber 50.000 Menschen in seiner Umgebung wurde sichergestellt, dass von dort keine Epidemie mehr entstehen konnte.

[62]

Der letzte Todesfall ereignete sich im Jahre 1978 bei der britischen Fotografin

Janet Parker

.

Die

Pockenimpfung

selbst ist eine nicht ganz komplikationsfreie Impfung mit einem

Lebendimpfstoff

und wird heutzutage nicht mehr durchgefuhrt, da keine unmittelbare Bedrohung mehr besteht. Dennoch sind weitere Pockeninfektionen, z. B. durch Laborunfalle oder

Bioterrorismus

, nicht vollig ausgeschlossen.

Kinderlahmung

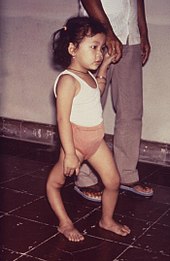

Madchen mit deformiertem rechtem Bein als Folge einer Kinderlahmung

Madchen mit deformiertem rechtem Bein als Folge einer Kinderlahmung

Die

Kinderlahmung

oder Poliomyelitis ist eine durch das Poliovirus ubertragene Infektionskrankheit. Wahrend die meisten Erkrankungen einen unkomplizierten und nahezu symptomfreien Verlauf aufweisen, verlaufen 10?20 % schwerwiegender mit starken Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit,

gastrointestinalen

Symptomen und Muskelschmerzen. Bei 0,1 % aller Infektionen werden weiterhin die

Nervenzellen

des

Ruckenmarkes

und/oder des

Gehirns

von dem Virus direkt befallen: dies ist die

paralytische

Poliomyelitis-Form, bei der dauerhafte

Lahmungen

auftreten. Bei den letzten großeren Epidemien in Deutschland 1952/53 wurden immerhin 15.000 paralytische Falle bekannt. Diese Lahmungen fuhren in 1?4 % der Falle zum Tode. Neben diesen akuten Folgen entwickeln bis zu 60 % der Menschen, die fruher wegen akuter Poliomyelitis im Krankenhaus behandelt werden mussten, noch Jahre spater

Post-Poliomyelitis-Symptome

, etwa in Form von starken Ermudungserscheinungen, Muskelkrampfen, Schmerzen.

Osterreich fuhrte 1961 auf gesetzlicher Grundlage eine großangelegte und bundesweite Massenimpfkampagne durch, die es im Westen bis dahin noch nicht gegeben hatte.

[63]

Im Jahr 1962 (in der

DDR

bereits ab 1960) wurde die orale Poliomyelitis-Schutzimpfung in Deutschland wie auch in anderen europaischen Landern eingefuhrt. Bereits 1965, nur vier Jahre nach Beginn der ersten Impfkampagne, hatte sich die Zahl der im Bundesgebiet erfassten Erkrankungen auf weniger als 50 Neuerkrankungen reduziert. Im Vergleich zu den 4.670 gemeldeten Neuerkrankungen im Jahr 1961 war das ein Ruckgang um 99 %. Die letzten beiden einheimischen Erkrankungen durch Polio-Wildviren traten in Deutschland in den Jahren 1986 und 1990 auf, die letzten importierten Falle wurden 1992 erfasst.

Die ?

Schluckimpfung

“ gegen Polio war die Ursache fur eine seltene, aber schwerwiegende Impfkomplikation: Vermehrungsfahige, abgeschwachte Impfviren konnten in das Wildtypvirus ruckmutieren und mit einer Haufigkeit von 1:890.000 bei der Erstimpfung eine

Vakzine-assoziierte Poliomyelitis

(VAPP) verursachen. Da das Poliovirus inzwischen aus Europa weitgehend verschwunden ist, wurde dieses Risiko als nicht mehr akzeptabel erachtet. Deshalb wird seit 1998 gegen Polio ein Totimpfstoff (IPV) ohne dieses Nebenwirkungsrisiko injiziert.

Durchfuhrung der Schluckimpfung gegen Poliomyelitis in Indien

Durchfuhrung der Schluckimpfung gegen Poliomyelitis in Indien

Im Jahr 1980, nach offizieller Ausrottung der Pocken, setzte sich die WHO die globale Ausrottung der Poliomyelitis als Ziel. Drei der sechs WHO-Regionen werden inzwischen als ?Polio-frei“ bezeichnet (Amerika 1994, Westpazifik 2000, Europa 2002). Durch ausgedehnte Impfprogramme konnte Polio auch weitestgehend in Afrika und Asien zuruckgedrangt werden. Inzwischen gelten nur noch wenige Lander als endemisch fur Polioviren (Nigeria, Pakistan, Afghanistan). Bei nachlassenden Impfbemuhungen in den Nachbarlandern kommt es jedoch immer wieder zu Ausbruchen der Poliomyelitis durch Re-Importe, zuletzt 2006 in Namibia.

[64]

Seit Januar 2014 gilt die Poliomyelitis in Indien als ausgerottet.

[65]

Da die Poliomyelitis noch nicht ausgerottet ist, ist die Gefahr auch fur Europa noch nicht gebannt. So kam es beispielsweise in einem Teil der

Niederlande

in den Jahren 1992/93 ? also mitten im sonst schon Polio-freien Europa ? zu einer regionalen Polio-Epidemie, die innerhalb weniger Wochen trotz der relativ kleinen Bevolkerungszahl Dutzende von lebenslang Gelahmten und einige Tote zur Folge hatte. Ein Teil der Bevolkerung dort verweigert aus religiosen Grunden jede Impfung. Abgesehen davon ist dieser Teil der niederlandischen Bevolkerung genauso gut gebildet, gesundheitlich und mit Nahrung und Wohnungen versorgt usw. wie der Rest des Landes. Die Analyse des Virus ergab, dass der spezielle fur diesen Ausbruch verantwortliche Virusstamm wahrscheinlich nicht von außen importiert worden war, sondern innerhalb der nicht geimpften Population uberlebt hatte.

[66]

Bei Nachlassen der Polio-Durchimpfungsraten konnte die Kinderlahmung somit rasch wieder nach Europa zuruckkehren.

Masern

Typisches

Exanthem

bei Masern

Typisches

Exanthem

bei Masern

Abnahme der Zahl der Masernerkrankungen nach Einfuhrung der Impfung (Datensatz USA 1938 bis 2019)

Abnahme der Zahl der Masernerkrankungen nach Einfuhrung der Impfung (Datensatz USA 1938 bis 2019)

Neben der Poliomyelitis hat die WHO auch die globale Eliminierung der

Masern

als Ziel vorgegeben. Derzeit (Stand 2005) ist dies auf den Kontinenten Amerika und Australien sowie in Skandinavien erreicht worden. Seit 1973 wird die Masern-Impfung in Deutschland empfohlen, und heutzutage werden etwa 90 % Durchimpfungsraten bei Schulanfangern erreicht. Die bundesweite

Inzidenz

der Masern im Jahr 2004 betrug deutschlandweit 0,15 pro 100.000 Einwohner (121 gemeldete Masernfalle insgesamt). Sie lag damit erstmals in allen Bundeslandern unter dem Schwellenwert von 1 pro 100.000 Einwohner. Dennoch entstehen immer wieder lokale Ausbruche der Masern, von denen insbesondere ungeimpfte Kinder betroffen sind, beispielsweise Masernepidemien mit schweren Komplikationen und Todesfallen in Hessen, Bayern, Baden-Wurttemberg und Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2005 bis 2008.

[67]

Im Jahr 2005 wurden dem

Robert Koch-Institut

780 Masernerkrankungen gemeldet (0,95 Falle pro 100.000 Einwohner), 2006 waren es bis September bereits 2242 (2,72 Falle pro 100.000 Einwohner).

[68]

Diese Ausbruche bleiben dank der hohen Durchimpfung jedoch meist regional begrenzt.

Die Schweiz wurde seit 1999 von drei Masernepidemien betroffen: im Jahr 2003, von Ende 2006 bis Sommer 2009 und im Jahr 2011. Der Ausbruch 2006?2011 war erheblich, insgesamt wurden 4371 Falle gemeldet.

[69]

Eine schlechte Durchimpfungsrate wird fur den starken Ausbruch verantwortlich gemacht.

[70]

Weltweit sind die der WHO gemeldeten Erkrankungen von etwa vier Millionen (Durchimpfung 13 %) im Jahr 1980 auf etwa 500.000 Falle (Durchimpfung 80 %) im Jahr 2003 und 139.300 Falle (Durchimpfung 85 %) im Jahr 2010 gesunken.

[71]

Weitere laufende Impfprogramme

Bei anderen Infektionskrankheiten wie

Diphtherie

,

Tetanus

,

Keuchhusten

und anderen ist zwar eine weltweite Ausrottung nicht erreichbar, aber die in deutschsprachigen und vielen anderen Landern erreichten Erfolge der Schutzimpfung sind sehr eindrucksvoll. Beispielsweise wurde seit 2000 kein Erkrankungsfall der Diphtherie mehr in Deutschland gemeldet. Gegenwartig sind 97 % der Kinder mit vorhandenem

Impfausweis

ausreichend gegen Diphtherie geimpft. Bei den Erwachsenen haben nur noch etwa 30 %

Antikorper

in schutzender Menge, weil ihnen vielfach Auffrischimpfungen fehlen, die in 10-jahrigem Abstand vorgenommen werden sollten. Ungeschutzte Jugendliche und Erwachsene sind daher gegenwartig Nutznießer der hohen

Populationsimmunitat

bei den Kindern. Bei Kontakt zu einem importierten Erkrankungsfall, bei Kontakten zu infizierten Personen aus

Epidemie

- oder

Endemiegebieten

oder bei Reisen in Endemiegebiete sind sie jedoch gefahrdet.

Bei der Bekampfung des

Keuchhustens

(Pertussis) wurden im alten Bundesgebiet und in der DDR unterschiedliche Strategien verfolgt. Von 1974 bis 1991 wurde die Impfung in der BRD aus Furcht vor einzelnen Impfnebenwirkungen nur noch fur Kinder mit individuell hohem Erkrankungsrisiko empfohlen. Dies fuhrte zu einer sehr niedrigen Impfquote (weniger als zehn Prozent) und einer entsprechend hohen Erkrankungsrate bei Sauglingen und Kindern. In der DDR war die Pertussis-Schutzimpfung seit 1964 etabliert, es wurden Impfquoten von rund 90 % erreicht. Der Keuchhusten war bei den Klein- und Schulkindern weitgehend eliminiert, die noch nicht geschutzten Sauglinge profitierten vom Impfschutz ihrer alteren Geschwister. Direkt nach der Wiedervereinigung kam es in den neuen Bundeslandern zu einem deutlichen Ruckgang der Impfquoten und nachfolgend zu einem Wiederanstieg der

Morbiditat

, was sich aufgrund der fortgesetzten Erfassung durch Meldung der Pertussis in den neuen Bundeslandern nachweisen lasst: Es folgte ein Anstieg von 0,2 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner im Jahr 1991 auf 20,4 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner im Jahr 2000. Weder die Impfung noch die abgelaufene Erkrankung mit Keuchhusten garantieren einen lebenslangen Schutz vor einer neuen Erkrankung. Keuchhusten ist nur fur Kleinkinder gefahrlich, fur alle anderen belastend und langwierig. Zudem fuhrt die Behandlung auch zu einem massiven Antibiotika-Einsatz in den betroffenen Familien mit der Gefahr einer vermehrten

Resistenzentwicklung

in der Bevolkerung. Dies ware bei einer Erhohung der Impfimmunitat vermeidbar (diese liegt bei Kindern derzeit (Stand 2005) bei 87 %). Der Versuch einer weitgehenden Eliminierung dieser Erkrankung wurde regelmaßige Wiederimpfungen sowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen erfordern.

[72]

[73]

Mittlerweile konnte die

Pneumokokkenimpfung

ihre Wirksamkeit auf epidemiologischer Ebene nachweisen. Sie senkte bei den unter Zweijahrigen drastisch die Zahl der Hospitalisierungen durch

Lungenentzundungen

.

[74]

Neue Impfungen und Entwicklungen

Impfstoffe gegen die meisten Arten von

Enteroviren

, gegen

Hepatitis C

,

Tuberkulose

,

Syphilis

,

Gonorrhoe

,

HIV

und durch

Parasiten

wie

Plasmodien

ausgeloste Krankheiten wie insbesondere die

Malaria

stehen bisher nicht zur Verfugung. Mehrere neue Impfstoffe befinden sich aber in der Entwicklung, Zulassung oder bereits Markteinfuhrung:

In Europa und den USA sind seit 2006 zwei Impfstoffe

[75]

gegen

Humane Rotaviren

, die Erreger schwerer Durchfallerkrankungen bei Sauglingen und Kleinkindern, zugelassen. Die

Food and Drug Administration

ließ im Fruhjahr/Sommer 2006 in den USA einen Impfstoff gegen bestimmte

Papillomaviren

zu,

[76]

die neben

Genitalwarzen

auch

Gebarmutterhalskrebs

verursachen. Dieser Impfstoff, der inzwischen in Deutschland zugelassen wurde und in den meisten Landern Europas schon erhaltlich ist, ist somit neben dem gegen das

Hepatitis-B-Virus

ein weiterer, der auch der Pravention gegen bestimmte Krebsarten dient. Im Jahr 2010 wurde in den USA ein therapeutischer Impfstoff zur Behandlung von

Prostatakrebs

zugelassen.

[77]

Auch alte Impfstoffe werden im Zuge eines

Impfstoffdesigns

bestandig weiterentwickelt, um die Reinheit der Produkte zu verbessern, die

Wirkung

und die Ansprechraten zu erhohen. So werden heute viele Impfstoffe nicht mehr durch chemische

Inaktivierung

eines Erregers hergestellt, sondern durch

Gentechnik

lassen sich gezielt bestimmte

immunogene

Teile eines Erregers produzieren. Durch die gezielte

Antigen

-Auswahl wird so das Immunsystem eines Patienten trotz großerer Anzahl an verfugbaren Impfstoffen weniger Antigenen insgesamt ausgesetzt. Auch neue

Applikationsformen

werden entwickelt, beispielsweise soll die nasale Applikation eines neuen Influenza-Impfstoffs den naturlichen Infektionsweg besser imitieren.

[78]

Durch einen

adoptiven Zelltransfer

kann eine Immunisierung

ex vivo

durchgefuhrt werden.

Aussichtsreich sind aber auch neue Impfstoffe, beispielsweise gegen

Helicobacter pylori

, den Haupterreger von

Magen-

und

Zwolffingerdarmgeschwuren

, und gegen das

Herpes-simplex-Virus

, einen Verursacher von

Herpes simplex

. An verschiedenen Impfstoffen gegen die Tropenkrankheit

Malaria

wird geforscht.

[79]

Die Entwicklung von Impfstoffen gegen

HIV

, das

Epstein-Barr-Virus

(Ausloser des

Pfeifferschen Drusenfiebers

), viele

Krebs-Arten

, weitere Durchfallerkrankungen und viele andere Infektionskrankheiten befinden sich noch in einer fruhen klinischen Entwicklungsphase.

[80]

Impfmudigkeit und Gegenmaßnahmen

Impfaufruf in

Osttimor

: ?Komm, hole Dir die Impfung gegen

COVID-19

. Immunisierung ist wichtig. Sie bringt Schutz fur uns, die Familie und die Gemeinschaft“

Impfaufruf in

Osttimor

: ?Komm, hole Dir die Impfung gegen

COVID-19

. Immunisierung ist wichtig. Sie bringt Schutz fur uns, die Familie und die Gemeinschaft“

Durch die sogenannte ?Impfmudigkeit“, d. h. die Vernachlassigung oder bewusste Ablehnung der empfohlenen Schutzimpfungen, treten manche Infektionskrankheiten wieder vermehrt auf. Sinkt die Durchimpfungsrate unter die kritische Schwelle fur die

Herdenimmunitat

, stellt die Impfmudigkeit zudem eine fur Risikogruppen wie

Sauglinge

,

Alte

und immundefiziente

Patienten

lebensbedrohende Verhaltensweise dar.

Eine Ursache der Impfmudigkeit liegt neben der unten dargestellten

Impfkritik

in der großen Wirksamkeit der Impfungen selbst und dem durchschlagenden Erfolg der staatlichen Impfprogramme begrundet: Zahlreiche Krankheiten, die vor wenigen Generationen noch weit verbreitet und gefurchtet waren, haben ihren Schrecken verloren, da sie heute kaum noch jemand aus eigener Anschauung kennt.

[81]

Infolgedessen bestehen bei Kindern vor allem bei der Mumps-Masern-Roteln- und der Hepatitis-B-Impfung mittlerweile große Impflucken. Termine zur Nachimpfung werden haufiger nicht wahrgenommen, und insbesondere Erwachsene versaumen Auffrischimpfungen gegen Tetanus und Diphtherie. Deshalb kommt es immer wieder zu lokalen Epidemien von Infektionskrankheiten, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 2006 zu einer Masern-Epidemie mit uber 2000 Erkrankten.

[67]

Epidemiologen beobachten mit wachsender Sorge ein Absinken der Impfquoten in Deutschland und anderen Industrienationen: So lag die Durchimpfungsquote z. B. bei Masern im Jahr 2009 in manchen Fallen schon bei unter 80 Prozent der Bevolkerung, in Deutschland sogar nur um 70 Prozent.

[82]

[83]

Dies liegt weit unter der von der WHO fur die hochansteckenden Masern empfohlenen Durchimpfung von mindestens 95 Prozent der Bevolkerung, die notwendig ware, um Krankheitsausbruche in der Bevolkerung wirksam zu verhindern.

[83]

[84]

[85]

Daher ist es erklartes Ziel der Gesundheitsbehorden, die Grundimmunisierungen und Auffrischimpfungen flachendeckend durchzufuhren, um die Herdenimmunitat der Bevolkerung aufrechtzuerhalten. Als Maßnahmen gegen die Impfmudigkeit gibt es

offentliche Impfempfehlungen

der Gesundheitsamter (

Impfkalender

) und die

Europaische Impfwoche

der

Weltgesundheitsorganisation

(WHO).

Das ?Epidemiologie-Gesetz“ (Gesetz zur Modernisierung der epidemiologischen Uberwachung ubertragbarer Krankheiten) ist im Juli 2017 in Kraft getreten.

[86]

Hierbei mussen bundesweit die Leitungen von Kindertageseinrichtungen Eltern, die an der verpflichtenden Impfberatung fur ihre Kinder nicht teilnehmen, kunftig beim Gesundheitsamt melden. Es ist keine Impfpflicht, sollte aber Impflucken schließen.

[87]

Bereits 2015 hatte das Praventionsgesetz Eltern bundesweit verpflichtet, vor dem ersten Besuch ihres Kindes in einer Kita (oder einem Kindergarten) sich zu den empfohlenen Impfungen beraten zu lassen.

Empfohlene Impfungen

Der

Impfkalender

der standigen Impfkommission, der einen Uberblick uber die in Deutschland empfohlenen Impfungen gibt, sieht wiederholte Impfungen ab dem Sauglingsalter vor: beginnend mit dem 3. Lebensmonat (9. Lebenswoche) bis zum 18. Lebensjahr sollen Kinder gegen verschiedene Krankheitserreger geimpft werden. Fur die betreuenden Arzte besteht die Pflicht, uber Vor- und mogliche Nachteile der Impfung aufzuklaren. Eine Impfung stellt ? wie andere medizinische Behandlungsmaßnahmen auch ? juristisch gesehen eine Korperverletzung dar. Die Korperverletzung ist nur dann nicht rechtswidrig, wenn die Einwilligung des Behandelten oder der Eltern vorliegt oder ein Vormundschaftsgericht die Einwilligung der Eltern ersetzt.

[88]

Die Aufklarung des Behandelten oder der Eltern ist die Grundlage dieser Einwilligung. Die Verantwortung der Eltern bezieht sich dabei in erster Linie darauf, ihr Kind vor schweren Krankheiten zu schutzen, in zweiter jedoch auch auf die Gesellschaft. Seuchenartige Ausbruche von Infektionskrankheiten konnen nur dann wirkungsvoll verhindert werden, wenn ein moglichst hoher Prozentsatz der Bevolkerung geimpft ist. Um dieses Ziel zu erreichen, sind je nach Krankheit und Wirksamkeit des Impfstoffs

Durchimpfungsraten

von etwa 90 % erforderlich.

Naheres zur Berechnung dieser Durchimpfungsraten siehe

Epidemiologie: Reproduktionsrate

,

Mathematische Modellierung der Epidemiologie

.

Eine

Impfpflicht

besteht in Deutschland nicht.

Die Empfehlungen der Standigen Impfkommission sind in Deutschland Grundlage fur die Festlegung der ?offentlich empfohlenen Impfungen“. Letztere werden durch die Gesundheitsbehorden der Bundeslander definitiv festgelegt. Falls durch eine offentlich empfohlene Impfung ein bleibender Schaden entsteht (dann

Impfschaden

genannt ? im Gegensatz zur

Impfreaktion

und

Impfkomplikation

), besteht ein Anspruch auf Entschadigung durch das Versorgungsamt. Seit 1. April 2007 ist der

Kostentrager

fur alle Impfungen, die laut der Kommission empfohlen werden, die

Krankenkasse

. Der Patient braucht hierzu nichts zu zahlen. In der Schweiz erfolgt die Empfehlung durch das Bundesamt fur Gesundheit und die Schweizerische Kommission fur Impffragen. In Osterreich wird der Impfplan vom Obersten Sanitatsrat (Impfausschuss) des Bundesministeriums fur Gesundheit und Frauen herausgegeben.

Die Empfehlungen der STIKO beruhen auf einer wissenschaftlichen Beurteilung der

Risiken

eines Menschen, sich selbst mit einem Krankheitserreger zu infizieren, andere zu infizieren,

hospitalisiert

bzw. Patient auf einer Intensivstation zu werden oder zu versterben. Von diesen Empfehlungen sind rechtsverbindliche Aussagen uber den

Impfstatus

eines Menschen zu unterscheiden. So wurde z. B. wahrend der

COVID-19-Pandemie in Deutschland

nach Beginn der Moglichkeit, Menschen gegen

SARS-CoV-2

zu impfen, zunachst zwischen den drei Statusgruppen der ?vollstandig Geimpften“, der ?Genesenen“ und der ?nicht geimpften Personen“ unterschieden. Diese Unterscheidung ist Grundlage fur

3G-

und

2G-Regeln

. Die Zuordnung zu einer der drei Statusgruppen bestimmt das Ausmaß der Einschrankung von

Freiheitsrechten

, das gruppenspezifisch unterschiedlich ist.

Empfehlungen fur Deutschland, Schweiz und Osterreich

Folgende Impfungen werden im Januar 2023 von der Standigen Impfkommission in Deutschland empfohlen.

[89]

Diese Empfehlungen entsprechen weitestgehend dem Impfplan der Schweiz

[90]

und dem Impfplan von Osterreich.

[91]

| Impfung gegen

|

Empfehlung der STIKO (Auszug)

|

| Affenpocken

(und andere Orthopocken)

|

Erwachsene

MSM

; Personal in Speziallaborien

|

| Cholera

|

Aufenthalte in Infektionsgebieten unter mangelhaften Hygienebedingungen bei aktuellen Ausbruchen

|

| COVID-19

|

Alle Personen ab 12 Jahren (fur Fruhling/Sommer 2023 in der Schweiz nicht mehr empfohlen)

[92]

|

| Diphtherie

|

Standard fur Kinder ab zwei Monaten, Auffrischung fur Erwachsene alle zehn Jahre

|

| FSME

|

Exponierte zu

Zecken

in FSME-Risikogebieten (Anwohner, Forstarbeiter u. a.)

|

| Gebarmutterhalskrebs / HPV

|

Kinder vom 9. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Nachholimpfungen bis zum Alter von 17 Jahren.

|

| Gelbfieber

|

Bei Reisen in Gelbfieber-Endemiegebieten (tropisches Afrika, Sudamerika), teilweise sogar vorgeschrieben (Ziel- oder Transitlander); gezielten Tatigkeiten mit Exposition zum Gelbfieber-Virus (z. B. Laboratorien)

|

| Haemophilus influenzae

Typ b

|

Standard fur Kinder ab zwei Monaten

Personen mit anatomischer oder funktioneller

Asplenie

|

| Hepatitis A

|

Risikogruppen (z. B. bei Sexualverhalten mit erhohtem Expositionsrisiko)

Gefahrdetes Personal (Gesundheitsdienst, Forschung, Kanalisation u. a.), Reisende in Epidemiegebieten

|

| Hepatitis B

|

Standard fur Kinder ab zwei Monaten

Risikogruppen

Gefahrdetes Personal in Gesundheitsdienst, Reiseindikation

|

| Herpes Zoster

(Gurtelrose)

|

Impfung mit einem Totimpfstoff bei allen Personen ab einem Alter von 60 Jahren und bei allen Personen ab einem Alter von 50 Jahren, infolge einer Grundkrankheit

|

| Influenza

|

Personen ab 60 Jahre

Personen mit geschwachtem Immunsystem

Personen mit chronischen Erkrankungen

Personen mit erhohter Gefahrdung bzw. direktem Kontakt mit Geflugel/Wildvogel

Schwangere ab 2. Trimenon, bei erhohter gesundheitlicher Gefahrdung infolge eines Grundleidens ab 1. Trimenon

|

| Japanische Enzephalitis

|

Bei Reisen in Endemiegebiete (Sudostasien, weite Teile von Indien, Korea, Japan, China, West-Pazifik, Nordaustralien) wahrend der Ubertragungszeit

Gefahrdetes Personal (Forschung)

|

| Masern

|

Nach 1970 geborene Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfstoffdosis in der Kindheit

Standard fur Kinder ab elf Monaten

Sauglinge ab neun Monaten bei bevorstehender Aufnahme bzw. bei Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung (z. B. Kita) oder nach Kontakt zu Masernkranken.

Sauglinge von sechs bis acht Monaten in Ausnahmefallen nach individueller Risiko-Nutzen-Abwagung (Off-Label-Use)

|

| Meningokokken

Gruppe A, C, W, Y

|

Personen mit geschwachtem Immunsystem

Schuler/Studenten vor Langzeitaufenthalten in Landern mit Impfempfehlung

Reisende in Lander mit epidemischem Vorkommen, mit Krankheitsausbruchen und Impfempfehlung fur die einheimische Bevolkerung

Pilgerreisende nach Mekka

Gefahrdetes Laborpersonal

|

| Meningokokken Gruppe B

|

Personen mit geschwachtem Immunsystem

Schuler/Studenten vor Langzeitaufenthalten in Landern mit Impfempfehlung

Gefahrdetes Laborpersonal

|

| Mumps

|

Standard fur Kinder ab elf Monaten

|

| Pertussis (Keuchhusten)

|

Standard fur Kinder ab zwei Monaten, Auffrischung mit funf bis sechs Jahren, und zwischen dem 9. und 17. Lebensjahr.

Alle Erwachsenen, vor allem bei moglichem Kontakt zu Neugeborenen und Sauglingen (Paare mit Kinderwunsch, werdende Eltern und Großeltern etc.)

Personal im Gesundheitsdienst

|

| Pneumokokken

|

Standard fur Kinder ab zwei Monaten bis zwei Jahren

Personen uber 60 Jahre

Personen mit geschwachtem Immunsystem und chronischen Erkrankungen

Berufliche Tatigkeiten wie Schweißen und Trennen von Metallen

|

| Poliomyelitis

|

Standard fur Kinder ab zwei Monaten/u. U. Auffrischung

Personal mit Kontakt zu Erkrankten / Reiseindikation

|

| Roteln

|

Standard fur Kinder ab elf Monaten

|

| Rotavirus

|

Schluckimpfung ab der sechsten Lebenswoche, je nach Impfstoff zwei- oder dreimal im Abstand von vier Wochen

|

| Tetanus

|

Standard fur Kinder ab zwei Monaten, Auffrischung fur Erwachsene alle zehn Jahre und ggf. im Verletzungsfall

|

| Tollwut

|

Personen mit Umgang mit Tieren in Gebieten mit Wildtiertollwut

(Tierarzte, Jager, Forstpersonal u. a.)

|

| Typhus

|

Bei Reisen in Endemiegebiete mit Aufenthalt unter schlechten hygienischen Bedingungen

|

| Windpocken

|

Standard fur Kinder ab elf Monaten

Seronegative Personen bei Indikation (Organtransplantation, Kinderwunsch bei Frauen u. a.)

Seronegatives Personal im Gesundheitswesen

|

Schwangerschaft und Stillzeit

Nach aktuellen Empfehlungen des in Deutschland dafur zustandigen Robert Koch-Instituts sind Impfungen

mit Lebendimpfstoffen

ab drei Monaten vor einer und wahrend der gesamten Schwangerschaft

kontraindiziert

. Dagegen konnen fallige Impfungen

mit Totimpfstoffen

den werdenden Muttern

im zweiten und dritten Drittel

der Schwangerschaft bedenkenlos verabreicht werden;

im ersten Drittel

sollten zum Ausschluss jeglichen Risikos fur das Kind dagegen nur diejenigen Totstoff-Impfungen vorgenommen werden, die individuell dringend

indiziert

sind. In der anschließenden

Stillzeit

sind Impfungen generell ohne Beschrankungen moglich.

[93]

Autoimmunerkrankungen und immunsuppressive Therapien

Die

Standige Impfkommission (STIKO)

am

Robert Koch-Institut (RKI)

klassifiziert Menschen mit

Immunschwache

als

Risikogruppe

fur verschiedene

opportunistische Infektionskrankheiten

.

[89]

[94]

Unter diese Patientengruppe fallen neben Personen mit

Autoimmunkrankheiten

(und chronisch-entzundlichen Erkrankungen wie zum Beispiel

Morbus Crohn

) auch Patienten, deren korpereigene Abwehrmechanismen durch

immunmodulatorische

oder

immunsuppressive

Therapien geschwacht sind.

[95]

Patienten mit Immunschwache erkranken durchschnittlich haufiger an impfpraventablen Infektionen und leiden zudem ofter an schweren Verlaufen als immungesunde Personen.

[89]

[95]

Zusatzlich konnen Infektionserkrankungen bei Patienten mit Immundefekt erneute Schube der Grunderkrankung auslosen. Dagegen stehen Schutzimpfungen selbst nicht in Verdacht, neue Autoimmunkrankheiten zu verursachen oder eine bestehende zu verschlechtern.

[95]

Gemeinsam mit Vertretern verschiedener medizinischer Fachgesellschaften hat die STIKO daher Anwendungshinweise zu bestimmten

Indikationsimpfungen

fur Personen mit Immundefizienz bzw. Immunsuppression formuliert:

[94]

[95]

Diese umfassen insbesondere

Totimpfstoffe

, die als sicher fur Patienten mit Immundefekt gelten, beispielsweise gegen

Influenza

,

Herpes Zoster

,

Pneumokokken

und

Meningokokken

der

Serogruppen

A, C, W, Y und B.

[96]

[95]

Die Gabe von

Lebendimpfstoffen

, etwa gegen

Mumps-Masern-Roteln

,

Varizellen

oder

Rotaviren

, kann dagegen wahrend einer laufenden immunsuppressiven Therapie mit Komplikationen einhergehen. Deshalb ist sie haufig kontraindiziert und stets von arztlichen Einzelfallentscheidungen abhangig.

[95]

Es wird empfohlen, die Impfungen bis spatestens vier Wochen vor Therapiebeginn zu geben.

[96]

[95]

Als weitere Infektionspravention gilt außerdem der vollstandige Impfschutz direkter Kontaktpersonen.

[89]

[95]

Kombinationsimpfungen

Kombinationsimpfstoffe sind Impfstoffe, die unterschiedliche Komponenten gegen verschiedene Infektionskrankheiten in sich vereinigen und somit Schutz gegen diese Krankheiten mit einer Impfung gewahrleisten konnen. Empfohlen werden Kombinationsimpfungen mit diesen Impfstoffen, weil sie die Handhabung vereinfachen, die Zahl der Injektionen sowie der Impftermine verringern und somit die Kosten senken sowie die Durchimpfungsrate der Bevolkerung verbessern. Die geringere Anzahl der Injektionen ist insbesondere fur den Patienten, gerade bei Kindern, angenehmer. Nahere Informationen zu den einzelnen Mehrfachimpfstoffen konnen den jeweiligen Artikeln zu diesen Impfstoffen entnommen werden.

Der

MMR-Impfstoff

ist eine Kombinationslebendimpfung gegen Masern, Mumps und Roteln. Seit 2006 ist auch ein

MMRV-Impfstoff

in Deutschland zugelassen, mit einer zusatzlichen Komponente gegen Varizellen (Windpocken).

[97]

Die standige Impfkommission am Robert Koch-Institut empfiehlt im September 2011, dass fur die erste Impfung gegen Masern, Mumps, Roteln und Varizellen zunachst die getrennte Gabe der kombinierten Masern-Mumps-Roteln-Impfung einerseits und einer Varizellen-Impfung andererseits bevorzugt werden sollte und die zweite Impfung dann mit dem MMRV-Kombinationsimpfstoff erfolgen kann.

[98]

Im Oktober 2000 wurden erstmals auch

hexavalente Impfstoffe

in der Europaischen Union zugelassen, die gegen sechs Infektionskrankheiten schutzen sollen:

Kinderlahmung

,

Diphtherie

,

Tetanus

,

Keuchhusten

,

Haemophilus influenzae

Typ b-Infektionen sowie

Hepatitis B

. Als Alternative bietet sich fur Sauglinge die Funffachimpfung mit gesonderter Immunisierung gegen Hepatitis B an. Dies bedeutet aber jeweils eine zusatzliche Injektion. Eine Infektion mit Hepatitis B ist bei Sauglingen zwar sehr selten, jedoch sind die Folgen schwerwiegend, sodass die Sechsfach-Impfung in Deutschland empfohlen wird und sich inzwischen durchsetzt.

Als weitere Kombinationen kennt man u. a.

DTP-Impfstoffe

gegen Diphtherie, Tetanus und Pertussis (Keuchhusten), DTP-IPV-Impfstoffe gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis (Keuchhusten) und

Poliomyelitis

(Kinderlahmung) sowie einen Kombinationsimpfstoff gegen Hepatitis A und B.

Eine Gefahr des ?Uberimpfens“, also zusatzliche Impfungen bei bereits bestehenden Impfschutz, besteht nicht.

[99]

Nach sehr haufigen Impfungen mit Tetanus- und/oder Diphtherietoxoid wurden zwar in Ausnahmefallen lokale Nebenwirkungen wie eine ausgepragte Unvertraglichkeitsreaktion mit schmerzhafter Schwellung und Rotung der betroffenen Extremitat (sogenanntes

Arthus-Reaktion

) beobachtet.

[99]

Insgesamt uberwiegen aber die Vorteile eines zuverlassigen Impfschutzes fur Personen ohne Impfdokumentation.

[100]

Daher kann bei Personen mit unklarem Impfstatus auch die Gabe von Kombinationsimpfstoffen verwendet werden, wenn nicht alle enthaltenen Antigene/Impfstoffkomponenten erforderlich sind.

[99]

Impfpflicht

Ist eine Impfung gesetzlich vorgeschrieben, bezeichnet man dies als Impfpflicht. In der Bundesrepublik Deutschland bestand sie z. B. in den 1980er-Jahren gegen die

Pocken

fur einzelne Personengruppen, in der DDR bestand eine umfassende Impfpflicht fur die Gesamtbevolkerung.

Derzeit (Stand 2009) besteht in der Mehrzahl der Staaten der

EU

eine Impfpflicht fur Menschen. In Deutschland besteht seit 2001 die Moglichkeit, die Impfpflicht jederzeit uber eine einfache Rechtsverordnung anzuwenden und so die Bevolkerung zu schutzen. Dies wird im

Infektionsschutzgesetz

(IfSG) mit dem folgenden Wortlaut geregelt: ?§ 20 (6) Das Bundesministerium fur Gesundheit wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevolkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine ubertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Das Grundrecht der korperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) kann insoweit eingeschrankt werden. […]“. In der Schweiz sieht Artikel 23 Absatz 2 des Epidemiengesetzes

[101]

eine ahnliche Moglichkeit fur Kantone vor,

obligatorische Impfungen

einzufuhren.

Fur

Masern

besteht seit Marz 2020 eine eingeschrankte Impfpflicht in Deutschland. Laut dem

Masernschutzgesetz

mussen alle nach 1970 geborenen Personen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung betreut werden, einen Masernschutz nachweisen. Dies gilt auch fur Personen, die bereits vier Wochen in einem Kinderheim betreut werden oder in einer Unterkunft fur Gefluchtete untergebracht sind. Personen, die in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhausern und Arztpraxen oder in Gemeinschaftseinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkunften tatig sind, mussen ebenso den Masernschutz nachweisen.

[102]

Bei Tierimpfungen existieren europaweit ahnliche Regelungen, beispielsweise besteht beim grenzuberschreitenden Verkehr fur Hunde, Katzen und Frettchen Impfpflicht gegen

Tollwut

. In Deutschland ist die Impfpflicht im

Tierseuchengesetz

(TierSG) geregelt, auf dessen Grundlage gilt derzeit (Stand 2019) eine Impfpflicht fur Rinder, Schafe und Ziegen gegen die

Blauzungenkrankheit

.

[103]

Impfgegner

Karikatur zu Impfgegnern, die befurchteten, durch die Pockenimpfung zu Kuhen zu werden (1802)

Karikatur zu Impfgegnern, die befurchteten, durch die Pockenimpfung zu Kuhen zu werden (1802)

Menschen, die das Impfen generell ablehnen, werden

Impfgegner

genannt. Impfgegner sind entweder religios motiviert oder haben Angst vor angeblichen oder moglichen

Impfschaden

(siehe dazu auch

Pharmakovigilanz

). Einige Impfgegner vermuten hinter Impfungen eine

Verschworung

, andere leugnen gar die Existenz oder Pathogenitat von

Viren

.

[104]

Die von Impfgegnern teilweise

dogmatisch

vorgebrachten Behauptungen sind allesamt wissenschaftlich widerlegt, das Phanomen gilt als verbreitete

Verschworungstheorie

[105]

[37]

[106]

sowie als Form der

Wissenschaftsleugnung

.

[107]

Die

Weltgesundheitsorganisation

zahlt Impfgegner zu den weltweit zehn großten Gefahren fur die Gesundheit der Menschheit.

Geschichte

Chronologie zur Impfung

Eine der weitverbreiteten Infektionskrankheiten waren die

Pocken

, an denen etwa 30 % der Erkrankten starben.

[108]

Uberlebende waren haufig durch Narben entstellt. Fruh erkannte man jedoch, dass das einmalige Durchstehen der Pockenkrankheit gegen weitere Ansteckungen durch die Pocken

immun

machte. Daher waren die Pocken die erste Krankheit, bei der versucht wurde, Individuen durch absichtliche

Infektion

zu immunisieren. Chinesische Arzte wahlten zur Gewinnung des Impfstoffs Personen mit leichtem Krankheitsverlauf aus und sammelten Krustenstucke der Pocken dieser Infizierten. Die Stucke wurden zu einem Pulver zermahlen und in die Nase der zu impfenden Person eingefuhrt. Die erste gesicherte schriftliche Quelle zu diesem Verfahren ist ein Traktat des Arztes Zhang Lu aus dem Jahr 1695.

[109]

Lady

Mary Wortley Montagu

berichtete 1718, dass die Turken sich in ahnlicher Weise den Korperflussigkeiten von leicht Infizierten aussetzten, und wendete diese Methode bei ihren eigenen Kindern an.

Edward Jenner gilt als Vater der aktiven Immunisierung

Edward Jenner gilt als Vater der aktiven Immunisierung

Preußischer Impfschein aus dem

Reichsland Elsaß-Lothringen

aus dem Jahre 1884

Preußischer Impfschein aus dem

Reichsland Elsaß-Lothringen

aus dem Jahre 1884

Die

Pockenepidemie in Boston 1721

war das erste Auftreten einer Virusepidemie in

Nordamerika

, bei der eine Impfung zur Eindammung der Krankheit eingesetzt wurde. Zum damaligen Zeitpunkt war noch nicht bekannt, dass bei der Verabreichung von abgeschwachten Pockenviren eine

Immunantwort

ausgelost wird, in der Regel jedoch keine Erkrankung. Es kam im Zuge der Epidemie zu einer heftig gefuhrten Kontroverse um die

Variolation

, in deren Mittelpunkt als Befurworter der puritanische Prediger

Cotton Mather

und als sein Gegenspieler der Arzt

William Douglass

standen.

[110]

Cotton Mather erlangte das Wissen uber die Variolation laut eigener Aussage 5 Jahre vor Ausbruch der Epidemie von einem von ihm versklavten Afrikaner, der nur als Onesimus bekannt ist. Onesimus erzahlte ihm, er habe sich in Afrika, wie in seinem in seinem

Volk

ublich, einer "Operation" unterzogen, die gegen die Pocken immun mache. Nach Ausbruch der Epidemie wandten Mather und der Arzt Zabdiel Boylston das von Onesimus beschriebene Verfahren bei Freiwilligen an. Aufgrund der Verwerfungen von

Sklaverei

und

Kolonialismus

ist uber das alte westafrikanische Wissen zur Innokulation wenig weiteres bekannt.

[111]

[112]

Das Uberstehen der

Kuhpocken

(eine beim Menschen leicht verlaufende Rinderkrankheit, genannt auch

Melkerknoten

) machte gegen weitere Ansteckungen durch die Pocken immun. Nachdem schon sechs Personen Menschen mit Kuhpockenlymphe immunisiert hatten (unter anderem Sevel, Jensen,

Benjamin Jesty

1774, Rendall,

Peter Plett

1791),

[113]

experimentierte auch der englische Arzt

Edward Jenner

(1749?1823) mit diesem Wissen und infizierte im Jahr 1796 einen Jungen mit den Kuhpocken. Der Junge erwies sich spater als immun gegen gewohnliche Pocken. Da der Impfstoff von Kuhen stammte, nannte Jenner seinen Impfstoff

Vaccine

(von

lat.

vacca

?Kuh“) und die Technik der kunstlichen Immunisierung ?Vaccination“ (von lat.

vaccinus

?von Kuhen stammend“). Ein Pionier der Schutzimpfung in Deutschland war der aus

Hannover

stammende Arzt und Hofmedikus

Georg Friedrich Ballhorn

(1770?1805), der Jenners Publikation von 1798 bereits 1799 ins Deutsche

[114]

ubersetzte, ab dem Fruhjahr 1799 selbst Forschungen dazu anstellte und ab Januar 1800 erste Gegenimpfversuche unternahm.

[115]

[116]

Der Arzt

Jean de Carro

hatte als erster 1799 die Impfung auf dem europaischen Kontinent durchgefuhrt.

[117]