?

Großer Burschenschafterzirkel

“. Die ineinander verschlungenen Buchstaben E, F und V stehen fur den Wahlspruch der Urburschenschaft

Ehre, Freiheit, Vaterland

.

?

Großer Burschenschafterzirkel

“. Die ineinander verschlungenen Buchstaben E, F und V stehen fur den Wahlspruch der Urburschenschaft

Ehre, Freiheit, Vaterland

.

Burschenschaften

sind eine tradierte Form einer

Studentenverbindung

. Sie finden sich heute an

Hochschulorten

in

Deutschland

,

Osterreich

, der

Schweiz

und

Chile

. Fast alle Burschenschaften bekennen sich zu den Prinzipien der

Urburschenschaft

von 1815, wobei der inhaltliche Bezug stark variiert. Die Bezeichnung ?Burschenschaft“ wird heute von teilweise sehr unterschiedlichen Studentenverbindungen verwendet.

Siegel

der Jenaischen Urburschenschaft

Siegel

der Jenaischen Urburschenschaft

Homo studens

(1845): Der

Bursch

wird hier dem

Obskuranten

gegenubergestellt.

Homo studens

(1845): Der

Bursch

wird hier dem

Obskuranten

gegenubergestellt.

Das Wort ?Burschenschaft“ bedeutet so viel wie ?Gesamtheit der Burschen“. Das Wort

Bursche

leitet sich wiederum aus dem

neulateinischen

Bursarius

, dem Bewohner einer

Burse

, ab und war im 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts eine allgemeine Bezeichnung fur

Studenten

. So gibt es aus dieser Zeit Belege, in denen das Wort ?Burschenschaft“ gleichbedeutend mit dem Wort

Studentenschaft

verwendet wird. Dies war noch auf dem

Wartburgfest

1817, zwei Jahre nach der Grundung der

Urburschenschaft

in Jena, der Fall.

[1]

Diese Urburschenschaft betrachtete sich als ein Zusammenschluss aller Studenten unter Aufhebung der damals ublichen

landsmannschaftlichen Zusammenschlusse

. Erst spater, als klar wurde, dass sich dieser allgemeine Anspruch nicht durchsetzen ließ, wurde ?Burschenschaft“ zu einer Bezeichnung fur einen bestimmten Typus von Studentenverbindungen, der neben verschiedenen anderen existierte.

Die Mitglieder einer Burschenschaft heißen

Burschenschafter

oder

Burschenschaftler

.

[2]

Das manchmal als

abwertend

empfundene

Burschenschaft

l

er

wird haufig verallgemeinernd auf

Korporierte

insgesamt bezogen,

[3]

ebenso das von negativ gegenuber der Burschenschaft eingestellten Studenten gelegentlich verwendete ?Burschi“ (

siehe auch:

Burschi-Reader

). Von anderen Korporierten, insbesondere

Corpsstudenten

, wird haufig die saloppe Bezeichnung

Buxe

verwendet.

Mutze und Farben der

Burschenschaft Bubenruthia Erlangen

auf einer alten

Couleurkarte

Mutze und Farben der

Burschenschaft Bubenruthia Erlangen

auf einer alten

Couleurkarte

Fast allen sich Burschenschaft nennenden Studentenverbindungen gemein ist das Bekenntnis zu den Prinzipien der

Urburschenschaft

von 1815, wobei die Interpretation dieser Prinzipien keineswegs einheitlich ist. Die urburschenschaftlichen Ideale waren als Reaktion auf den Wiener Kongress die Gesamtheit aller Studierenden, das Christianum und die vaterlandische Ideale (Einheitliches Deutschland, Befreiung von obrigkeitsstaatlichem Regime).

[4]

Alle heutigen Burschenschaften sind

farbentragend

, das heißt ihre Mitglieder tragen bei offiziellen Veranstaltungen ein Band in den Farben der Verbindung und eine

Studentenmutze

, das sogenannte

Couleur

. Die traditionellen Farben der Burschenschaft sind

schwarz-rot-gold

, wie sie bereits von der Urburschenschaft gefuhrt wurden. Sie sind auch heute noch die Farben eines großen Teils der Burschenschaften.

Die Mehrheit der heutigen Burschenschaften ist

schlagend

, richtet also

Mensuren

mit anderen schlagenden Studentenverbindungen aus. Teilweise ist die Mensur aber freigestellt.

Nichtschlagende

Burschenschaften sind in der Minderheit. Sie lehnen die Mensur meist aus christlichen Motiven ab.

Obwohl sich nur circa 300 der insgesamt 1500 bis 2200 studentischen Verbindungen im deutschen Sprachraum ?Burschenschaft“ nennen, wird der Begriff in der Offentlichkeit falschlicherweise oft als Uberbegriff fur alle

Studentenverbindungen

verwendet. Die meisten anderen studentischen Korporationen, wie

katholische Studentenverbindungen

,

Landsmannschaften

oder

Corps

, haben historisch allerdings keine Verbindung zum Ursprung der Burschenschaften und besitzen auch heutzutage eine andere Ausrichtung.

Burschenschaften sind politische Studentenverbindungen und setzten sich nach eigenen Angaben aus Verantwortung fur die Gesellschaft mit politischen Themen auseinander. In der Offentlichkeit werden Burschenschaften heute haufig als politisch

rechtsgerichtet

oder gar

rechtsradikal

wahrgenommen, was aber auf die meisten Verbindungen nicht zutrifft.

[5]

Ausschnitt aus dem

Stamm-Buch

der

Urburschenschaft

in Jena, hier mit dem Eintrag von

Heinrich von Gagern

, dem spateren Prasidenten der

Frankfurter Nationalversammlung

Ausschnitt aus dem

Stamm-Buch

der

Urburschenschaft

in Jena, hier mit dem Eintrag von

Heinrich von Gagern

, dem spateren Prasidenten der

Frankfurter Nationalversammlung

Auszug der Jenenser Studenten in den Freiheitskrieg 1813

Auszug der Jenenser Studenten in den Freiheitskrieg 1813

Als Versammlungen der (nur mannlichen) Studenten an deutschen Hochschulen entstanden die ?Allgemeinen Burschenschaften“ nach den

Befreiungskriegen

, die die studentische Kultur Deutschlands entscheidend pragten. Historiker schatzen, dass jeder zweite oder dritte Student als

Kriegsfreiwilliger

an den Kriegen teilnahm.

[6]

Zwar konnten nur etwa funf Prozent der Gesamtzahl der Kriegsfreiwilligen als Studenten gelten, aber in keiner gesellschaftlichen Gruppe gab es einen so hohen Anteil an Freiwilligen. Viele Studenten hatten unter anderem im

Lutzowschen Freikorps

mitgekampft, das sich nicht nur aus preußischen Untertanen, sondern aus Freiwilligen aus ganz Deutschland rekrutierte. Aus den Befreiungskriegen an die Universitaten zuruckgekehrt, setzten sie sich in der Zeit der

Restauration

und des

Wiener Kongresses

fur die Abschaffung der deutschen

Kleinstaaterei

und die Schaffung eines gesamtdeutschen Reiches unter einer

konstitutionellen Monarchie

ein.

Zur Grundung der

Urburschenschaft

kam es in

Jena

am 12. Juni 1815. Die landsmannschaftlichen Vereinigungen losten ihren

Senioren-Convent

(SC) auf. Dazu zogen die Mitglieder der vier Landsmannschaften Thuringia, Vandalia, Franconia und Curonia zum Gasthaus

Grune Tanne

. Dieser Ort lag außerhalb der Stadtgrenzen Jenas und war damit der

Gerichtsbarkeit

der Universitat entzogen. Als Zeichen der Auflosung senkten dort die Landsmannschaften ihre Fahnen. Aus der Mitte der anwesenden 143 Stifter wurden 30 Amtstrager gewahlt. Zum ersten Sprecher wurde

Karl Horn

berufen, der letzte

Senior

der Vandalia. Damit war die Burschenschaft ins Leben gerufen.

Die Urburschenschaft bestand aus Gruppen mit nationalen, christlichen und freiheitlichen Ideen. Zu ihren geistigen Wegbereitern gehorten unter anderem

Ernst Moritz Arndt

,

Friedrich Ludwig Jahn

und

Johann Gottlieb Fichte

. Sie forderte mit den

Werten

Ehre, Freiheit, Vaterland

staatsburgerliche Verantwortung, ethnische Solidaritat und individuelle Freiheitsrechte zugleich ein. Moglich war diese Synthese verschiedener Elemente durch den elitaren Ansatz, der in erster Linie die Pflicht des Einzelnen, fur das Ganze einzutreten, betonte.

Der ritterliche Kahl

(um 1819): Jacob Carl Kahl in der Tracht der fruhburschenschaftlichen Gemeinschaft der ?

Gießener Schwarzen

“

Der ritterliche Kahl

(um 1819): Jacob Carl Kahl in der Tracht der fruhburschenschaftlichen Gemeinschaft der ?

Gießener Schwarzen

“

In der Verfassungsurkunde der Jenaischen Burschenschaft vom 12. Juni 1815 heißt es:

[7]

?Erhoben von dem Gedanken an ein gemeinsames Vaterland, durchdrungen von der heiligen Pflicht, die jedem Deutschen obliegt, auf Belebung deutscher Art und deutschen Sinnes hinzuwirken, hierdurch deutsche Kraft und Zucht zu erwecken, mithin die vorige Ehre und Herrlichkeit unsres Volkes wieder fest zu grunden und es fur immer gegen die schrecklichste aller Gefahren, gegen fremde Unterjochung und Despotenzwang zu schutzen, ist ein Teil der Studierenden in Jena zusammengetreten und hat sich beredet, eine Verbindung unter dem Namen einer Burschenschaft zu grunden.“

Wartburgfest

: Zug der Studenten auf die Wartburg 1817

Wartburgfest

: Zug der Studenten auf die Wartburg 1817

Der

vaterlandische

Gedanke war eine Idee, fur die sich sehr viele Studenten begeistern konnten. Um diese Gesinnung der ganzen Welt mitzuteilen, lud die Jenaer Burschenschaft Vertreter der deutschen Universitaten auf die

Wartburg

bei

Eisenach

ein, um dort am 18. Oktober 1817 des 300. Jahrestages des

Thesenanschlages

Martin Luthers

am 31. Oktober 1517 und zugleich des Sieges uber Napoleon in der

Volkerschlacht bei Leipzig

vom 16. bis 19. Oktober 1813 zu gedenken. An dem Fest nahmen uber 500 Studenten aus ganz Deutschland teil.

Hier wurde vor allem das Ziel der Zusammenfuhrung der Studentenschaft in eine einheitliche Organisation durchformuliert, um damit die Einheit Deutschlands im universitaren Bereich vorwegzunehmen. So zitierte die Zeitschrift

Isis oder Encyclopadische Zeitung

im Jahre 1817 einige Redner auf dem Wartburgfest:

[1]

?Eben deßhalb musst ihr euch keine Namen geben, welche dieser Universalitat widersprechen. Nicht weiße, schwarze, rothe, blaue usf. musst ihr euch nennen; denn das sind auch andere; auch nicht Teutonen musst ihr euch nennen; denn Teutonen sind auch die andern. Euer Name sey, was ihr allein und ausschließlich seyd, nehmlich Studentenschaft oder Burschenschaft. Dazu gehort ihr alle, und niemand anders. Hutet euch aber, ein Abzeichen zu tragen, und so zur Parthey herabzusinken, das bewiese, dass ihr nicht wisst, dass der Stand der Gebildeten in sich den ganzen Staat wiederholt, und also sein Wesen zerstort durch Zersplitterung in Partheyen.“

Nach weiteren emotionalisierenden Festreden forderte

Hans Ferdinand Maßmann

eine

Bucherverbrennung

von Schriften, die als

reaktionar

, antinational oder undeutsch galten. Symbolisch den Flammen ubergeben wurden

26 Schriften

, darunter Werke der Schriftsteller

August von Kotzebue

,

August Friedrich Wilhelm Crome

,

Saul Ascher

und

Karl Leberecht Immermann

, sowie der

Code Napoleon

. Aufgrund des hohen Wertes von Buchern wurden jedoch nur mit deren Titeln beschriftete Makulaturbundel verbrannt. Dies war zu jener Zeit nichts Außergewohnliches, doch wurden auch Symbole der Fremd- und Furstenherrschaft, wie ein

Schnurleib

, ein

Soldatenzopf

und ein

Korporalstock

verbrannt, was nach damaliger Auffassung die eigentliche Sensation war.

[8]

Der Burschenschafter

Hoffmann von Fallersleben

in

altdeutscher Tracht

, Gemalde von 1819

Der Burschenschafter

Hoffmann von Fallersleben

in

altdeutscher Tracht

, Gemalde von 1819

Im Nachgang des Wartburgfestes wurden die geaußerten Gedanken, unter Mithilfe des Jenaer Professors

Heinrich Luden

, in einem Programm zusammengefasst, welches vom Verfassungshistoriker Ernst Rudolf Huber ?als das erste deutsche Parteiprogramm“

[9]

bezeichnet wurde.

Die 35 Grundsatze und 12 Beschlusse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

[10]

- Die politische Zerrissenheit Deutschlands soll der politischen, religiosen und wirtschaftlichen Einheit weichen.

- Deutschland soll eine konstitutionelle Monarchie werden. Die Minister sollen der Volksvertretung verantwortlich sein.

- Alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleich und haben Anspruch auf ein offentliches Gerichtsverfahren vor Geschworenengerichten nach einem deutschen Gesetzbuch.

- Alle geheime Polizei ist durch Ordnungsorgane der Gemeindeverwaltungen zu ersetzen.

- Sicherheit der Person und des Eigentums, Abschaffung der Geburtsvorrechte und der Leibeigenschaft sind ebenso verfassungsmaßig zu sichern wie die besondere Forderung der bislang unterdruckten Klassen.

- An der Stelle der stehenden Heere tritt die allgemeine Wehrpflicht (Landwehr und Landsturm).

- Rede- und Pressefreiheit sind verfassungsmaßig zu garantieren.

- Die Wissenschaft soll dem Leben dienen, vornehmlich das Studium der Moral, Politik und Geschichte.

- Alle Spaltungen auf den Hochschulen sollen aufhoren, geheime Bunde durfen nicht bestehen.

- Jeder Bursche muss aller Kleinstaaterei und Auslanderei, allem Kastengeist und Despotendienst abschworen.

Denkmal fur die Urburschenschaft

in Jena

Denkmal fur die Urburschenschaft

in Jena

Das Programm griff also wesentliche liberale Ideen der

Franzosischen Revolution

auf und bettete sie in eine ?vaterlandische“ und ?wehrhafte“

Monarchie

. Die burgerlichen Rechte finden sich heute in allen europaischen Verfassungen, auch dem

Grundgesetz

der

Bundesrepublik Deutschland

.

Im folgenden Jahr kam es an vielen Universitaten zur Grundung von Burschenschaften, die diese Grundsatze vertraten. Diese verstanden sich anfangs nicht als Vielzahl unabhangiger Burschenschaften, sondern als Teil einer einzigen großen Burschenschaft, die die gesamte Studentenschaft umfassen und alle bisher bestehenden Studentenverbindungen ablosen sollte: der ?Allgemeinen deutschen Burschenschaft“. Die Grundung derselben wurde auf dem ersten Jenaer Burschentag 1818 von den Vertretern der Burschenschaften aus 14 Universitatsstadten beschlossen. Die noch abseits stehenden Verbindungen sollten durch Uberzeugung fur die Burschenschaft gewonnen werden.

Das Ziel der Vereinigung aller Studenten in dieser

Allgemeinen deutschen Burschenschaft

wurde letztlich aber nicht erreicht, da sich die Bewegung gleichzeitig zu ihrer Ausbreitung stark diversifizierte und die uberwiegende Zahl der

Corps

weiterhin an ihren alten Traditionen festhielt. So gab es ? zumindest an den großen Universitaten ? weiterhin mehrere Corps und bald auch mehrere Burschenschaften.

Heinrich Heine

studierte zwischen 1819 und 1825 Jura in

Bonn

,

Gottingen

und

Berlin

. In Bonn trat er im Alter von 22 Jahren der burschenschaftlichen Allgemeinheit bei und besuchte auch spater in Gottingen einen burschenschaftlichen Stammtisch. Im Februar 1821 wurde er wegen Verstoßes gegen das

Keuschheitsprinzip

aus der Burschenschaft ausgeschlossen. Ursachlich fur die Abkehr des judischstammigen Heine von der Burschenschaft war aber vermutlich eher ein antijudischer Beschluss des geheimen Dresdner Burschentages des Jahres 1820, in dem es hieß, dass Juden ?nicht aufnahmefahig“ seien, ?außer wenn erwiesen ist, daß sie sich christlich-deutsch fur unser Vaterland ausbilden wollen.“

[11]

Noch wahrend seiner Mitgliedschaft in der Burschenschaft außerte er sich 1820 sehr kritisch uber das Wartburgfest und seine Gottinger Erfahrungen:

?Auf der Wartburg hingegen herrschte jener unbeschrankte Teutomanismus, der viel von Liebe und Glaube greinte, dessen Liebe aber nichts anderes war als Haß des Fremden und dessen Glaube nur in der Unvernunft bestand, und der in seiner Unwissenheit nichts Besseres zu erfinden wußte, als Bucher zu verbrennen!“

?Im Bierkeller zu Gottingen musste ich einst bewundern, mit welcher Grundlichkeit meine altdeutschen Freunde die Proskriptionslisten anfertigten, fur den Tag, wo sie zur Herrschaft gelangen wurden. Wer nur im 7. Glied von einem Franzosen, Juden oder Slawen abstammte, ward zum Exil verurteilt. Wer nur im mindesten etwas gegen Jahn oder uberhaupt gegen altdeutsche Lacherlichkeiten geschrieben hatte, konnte sich auf den Tod gefasst machen…“

?

Godfried Becker (Hrsg.):

Heinrich Heine's Sammtliche Werke

, Band 6. Schafer und Koradi, Philadelphia 1867, S. 522f.

Spater wurde Heine Mitglied einer Studentenverbindung, die sich in der Folge zum

Corps Hildeso-Guestphalia

formierte.

[12]

August von Kotzebues Ermordung

(Zeitgenossischer kolorierter Kupferstich)

August von Kotzebues Ermordung

(Zeitgenossischer kolorierter Kupferstich)

Sands Ende auf dem Schafott

(Zeitgenossischer kolorierter Kupferstich)

Sands Ende auf dem Schafott

(Zeitgenossischer kolorierter Kupferstich)

1819 ermordete der Theologiestudent und ehemalige Burschenschafter

Karl Ludwig Sand

den Schriftsteller und angeblichen russischen Agenten

August von Kotzebue

, dessen Werk

Geschichte des deutschen Reichs

schon auf dem

Wartburgfest

symbolisch verbrannt worden war. Sand war in der Burschenschaft Anhanger des besonders radikalen Flugels der ?Unbedingten“. Sein Attentat bot den zum

Bundestag

in

Karlsbad

versammelten Regierungen des

Deutschen Bundes

einen willkommenen Anlass, strenge Verbote jeder studentischen Organisierung zu beschließen.

Diese als

Karlsbader Beschlusse

bekannt gewordenen Verbote gingen maßgeblich auf den Einfluss des

reaktionaren

osterreichischen Staatskanzlers Furst

Klemens Wenzel Lothar von Metternich

zuruck. Ihretwegen waren viele Burschenschafter in den nachsten Jahren unter staatlicher Beobachtung und wurden verfolgt.

[13]

In den Beschlussen wurde festgelegt, dass fur jede Universitat ein ?landesherrlicher Bevollmachtigter“ zu ernennen sei, der vor Ort genau kontrollierte, ob die Professoren den Studenten politisch unliebsame Ideen vermittelten. Wichtigstes Gremium wurde die

Mainzer Zentraluntersuchungskommission

, der jede Auffalligkeit zu melden war. Missliebige Professoren konnten von der Universitat verwiesen werden und erhielten im ganzen Deutschen Bund

Berufsverbot

.

?Die seit langer Zeit bestehenden Gesetze gegen geheime oder nicht autorisirte Verbindungen auf den Universitaten sollen in ihrer ganzen Kraft und Strenge aufrechterhalten, und insbesondere auf den seit einigen Jahren gestifteten, unter dem Namen der allgemeinen Burschenschaft bekannten Verein um so bestimmter ausgedehnt werden, als diesem Verein die schlechterdings unzulassige Voraussetzung einer fortdauernden Gemeinschaft und Correspondenz zwischen den verschiedenen Universitaten zum Grunde liegt. Den Regierungs-Bevollmachtigten soll in Ansehung dieses Punktes eine vorzugliche Wachsamkeit zur Pflicht gemacht werden.

Die Regierungen vereinigen sich daruber, daß Individuen, die nach Bekanntmachung des gegenwartigen Beschlusses erweislich in geheimen oder nicht autorisirten Verbindungen geblieben oder in solche getreten sind, bei keinem offentlichen Amte zugelassen werden sollen.“

?

Karlsbader Beschlusse ? § 3 Universitatsgesetz vom 20. September 1819

Kneiptafel

Marburger Burschenschafter 1828

Kneiptafel

Marburger Burschenschafter 1828

1822 zerfiel die

Allgemeine Deutsche Burschenschaft

wegen der anhaltenden Verfolgung, erstand aber 1827 auf dem Burschentag von Bamberg in kleinerem Rahmen neu. Auf diesem Burschentag wurde die Abkehr vom christlichen Prinzip beschlossen, so dass nun auch erstmals Juden Mitglied werden konnten.

[14]

In weiterer Folge ubernahm die Burschenschaft von den Corps die

Mensur

, nachdem die Urburschenschaft noch nichtschlagend gewesen war.

Um 1825 teilte sich die burschenschaftliche Bewegung mehr und mehr in eine radikal-republikanische und nationale Linie, die einen politischen Aktivismus vertrat (?Germania“) und eine hochschulpolitische und freidenkerisch-liberale Linie, die auf eine Verinnerlichung des burschenschaftlichen Lebens abzielte (?

Arminia

“).

[15]

1829 kam es schließlich zum Bruch: die

arminischen

Burschenschaften wurden aus dem Dachverband ausgeschlossen, die Existenzberechtigung wurde ihnen abgesprochen. Noch heute sind die Bezeichnungen

Germania

und

Arminia

die haufigsten Burschenschaftsnamen und an vielen Universitaten anzutreffen.

Hambacher Fest (Zeitgenossische Lithographie)

Hambacher Fest (Zeitgenossische Lithographie)

Nach der

Julirevolution

in Paris 1830 gewann die Demokratiebewegung in Deutschland wieder an Fahrt. Nach und nach wurden auch die Verbote der Karlsbader Beschlusse in vielen deutschen Staaten wieder gelockert. Nicht so in der zum

Konigreich Bayern

gehorenden

Pfalz

. Dort wurde als Reaktion auf die strenge und repressive

Zensur

im Fruhjahr 1832 der

Deutsche Preß- und Vaterlandsverein

gegrundet, dem auch zahlreiche Burschenschafter angehorten. Da politische Versammlungen in Bayern verboten waren, organisierte der Verein ein ?Volksfest“ am

Hambacher Schloss

.

Auf dem vom 27. bis 30. Mai 1832 stattfindenden als

Hambacher Fest

in die Geschichte eingegangenen Treffen forderten die etwa 30.000 Teilnehmer Freiheit, Demokratie und die Einheit Deutschlands. Die

Farben

der Burschenschaft

Schwarz-Rot-Gold

wurden hier erstmals auch von Nicht-Studenten verwendet und schließlich zum Symbol des deutschen Strebens nach Einheit und Demokratie. 1848 wurden sie darum zu Farben des Deutschen Bundes und spater zur Staatsflagge der

Weimarer Republik

, der

Bundesrepublik Deutschland

und auch der

DDR

.

Bei einer Versammlung fuhrender deutscher Demokraten und Liberaler am zweiten Tag des Hambacher Fests forderten Vertreter der

germanischen

Burschenschaften die sofortige Bildung einer provisorischen Regierung und die Festsetzung eines Termins fur den Beginn eines bewaffneten Aufstandes. Dies wurde jedoch von den Vertretern des Preß- und Vaterlandsvereins als aussichtslos abgelehnt.

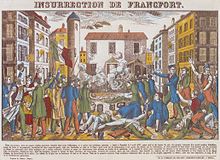

Frankfurter Wachensturm (Zeitgenossischer Kupferstich)

Frankfurter Wachensturm (Zeitgenossischer Kupferstich)

Eintrag im

Schwarzen Buch

(1838) der Frankfurter

Bundeszentralbehorde

Eintrag im

Schwarzen Buch

(1838) der Frankfurter

Bundeszentralbehorde

Es waren vor allem Burschenschafter der

germanischen

Richtung aus Heidelberg und Wurzburg, die am 3. April 1833 den Frankfurter Wachensturm organisierten, durch den Waffen und die Kasse des Deutschen Bundes erobert werden sollten, was zur Auslosung eines bewaffneten Volksaufstandes hatte fuhren sollen.

[16]

Das Scheitern dieser Aktion, bei der es neun Tote und 24 Verletzte unter den Aufstandischen gab, stellte einen schweren Ruckschlag fur die gesamte burschenschaftliche Bewegung dar. Nur wenige Burschenschaften uberstanden die nun wieder rigoros angewandten Verbote der immer noch gultigen Karlsbader Beschlusse. Die Grundungsdaten der meisten heute noch existierenden Burschenschaften liegen daher nach diesem Datum.

Der

Bundestag

setzte eine Untersuchungskommission ein, die Frankfurter

Bundeszentralbehorde

, die jahrelange, ausgedehnte Nachforschungen nach den Verschworern und ihren Hintermannern anstellte. Bis 1838 schrieb diese mehr als 1800 Personen ? zu etwa zwei Dritteln Burschenschafter ? zur Fahndung aus. Im

Schwarzen Buch

der Bundeszentralbehorde befinden sich Eintrage zahlreiche Burschenschafter. Nicht wenige Burschenschafter verließen als sogenannte

Dreißiger

Deutschland und flohen nach Nordamerika. Wegen

Hochverrats

wurden schließlich 39 Personen zum

Tode

verurteilt, spater jedoch zu ? zum Teil lebenslanglichen ? Haftstrafen begnadigt.

Am 10. Januar 1837 gelang es sechs der zu lebenslanglichen Haftstrafen verurteilten Burschenschafter mit Hilfe von außen, dem Gefangnis zu entfliehen. Die Sympathie der Bevolkerung war auf ihrer Seite. Gegen die Suchmaßnahmen der Behorden wurden Spottverse gedichtet, die noch heute in studentischen Liederbuchern stehen und regelmaßig gesungen werden.

Die freie Republik

(um 1837, Verfasser unbekannt)

1) In dem Kerker saßen zu Frankfurt an dem Main

schon seit vielen Jahren sechs Studenten ein,

die fur die Freiheit fochten und fur das Burgergluck

und fur die Menschenrechte der freien Republik.

2) Und der Kerkermeister sprach es taglich aus

Sie, Herr Burgermeister, es reißt mir keiner aus.

Aber doch sind sie verschwunden abends aus dem Turm,

um die zwolfte Stunde, bei dem großen Sturm.

3) Und am nachsten Morgen hort man den Alarm,

o es war entsetzlich der Soldatenschwarm.

Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her,

sie suchten sechs Studenten und fanden sie nicht mehr.

|

4) Doch sie kamen wieder mit Schwertern in der Hand.

Auf, ihr deutschen Bruder, jetzt geht's furs Vaterland.

Jetzt geht's fur Menschenrechte und fur das Burgergluck.

Wir sind doch keine Knechte der freien Republik.

5) Wenn euch die Leute fragen wo ist Absalom,

so durft ihr wohl sagen, hohe hangt er schon.

Er hangt an keinem Galgen, er hangt an keinem Strick,

sondern an dem Glauben an die freie Republik.

|

Nach dem Scheitern des Frankfurter Wachensturms sorgten die strengen Unterdruckungsmaßnahmen fur den Untergang der meisten Burschenschaften. Die verbleibenden oder im Geheimen neu gegrundeten Burschenschaften waren klein und weniger politisch als zuvor. Sie glichen sich in dieser Zeit den konservativen

Corps

an und verloren potentielle Mitglieder an die neu entstehenden unpolitischen studentischen Vereinigungen wie

akademische Gesangsvereine

oder wissenschaftliche Verbindungen.

[17]

In den 1840er Jahren gewann die Progress-Bewegung auch innerhalb der Burschenschaft an Anhangern. Ziele dieser liberalen Fortschrittsbewegung in der Studentenschaft waren die Gleichheit aller Studenten durch Aufhebung der Privilegien der Studentenverbindungen, die Aufhebung der akademischen Privilegien gegenuber der Burgerschaft und die Reform der Universitaten durch Abschaffung der

akademischen Gerichtsbarkeit

und des Duells. Mitte der 1840er Jahre radikalisierte sich diese Bewegung und forderte die Abschaffung der uberlieferten studentischen Traditionen und Sonderstellungen. Letztendlich wurden diese Ziele nicht erreicht. Fur die burschenschaftliche Bewegung bedeutete der Progress aber eine erneute Starkung und zugleich Diversifizierung durch zahlreiche Spaltungen und Neugrundungen.

Jubelnde Revolutionare nach Barrikadenkampfen am 18. Marz 1848 in Berlin

Jubelnde Revolutionare nach Barrikadenkampfen am 18. Marz 1848 in Berlin

Die Nationalversammlung in der Paulskirche

Die Nationalversammlung in der Paulskirche

Gedenktafel an der Paulskirche fur den Burschenschafter Heinrich von Gagern

Gedenktafel an der Paulskirche fur den Burschenschafter Heinrich von Gagern

Die Burschenschaften waren eine treibende Kraft der

Revolution von 1848

. Infolge der Einrichtung der

Nationalversammlung

in der

Frankfurter Paulskirche

, der bis zu 163 Burschenschafter

[18]

angehorten und deren erster Prasident

Heinrich von Gagern

Burschenschafter war, wurden die Karlsbader Verbote endgultig aufgehoben. Die Farben der Burschenschaft Schwarz-Rot-Gold wurden am 31. Juli 1848 zu deutschen Nationalfarben erklart. Die ehemals verfolgten und in den Untergrund getriebenen Organisationen verwandelten sich nun in Vereine der akademischen

Elite

. Burschenschaften und alle Arten von Studentenverbindungen vermehrten sich ungemein.

Nach dem Scheitern der Revolution mussten aber erneut zahlreiche Burschenschafter Deutschland verlassen und emigrierten als Teil der sogenannten

Forty-Eighters

vor allem in die USA ? unter anderem der spatere US-Innenminister

Carl Schurz

? aber auch nach Australien und Sudamerika.

Nach der Aufhebung der Karlsbader Beschlusse wurde immer wieder der Versuch gestartet, einen burschenschaftlichen

Dachverband

zu grunden. Kurzfristig bestehende Dachverbande waren die

Allgemeine Burschenschaft

(gegrundet 1850), der

Eisenacher Burschenbund

(1864), die

Eisenacher Konvention

(1870) und der

Eisenacher Deputierten-Convent

(1874), die aber nie eine Mehrheit der Burschenschaften in sich vereinigen konnten und sich jeweils nach wenigen Jahren wieder auflosten. Auch im

Norddeutschen Kartell

kamen 1855 fur mehrere Jahre einige Burschenschaften zusammen. Initiiert vom

Eisenacher Burschenbund

kam es seit den 1860er Jahren aber zur Etablierung ortlicher

Deputierten-Convente

.

Anlasslich des 100. Geburtstag von

Friedrich Schiller

kam es 1859 zu den ersten offiziellen Grundungen von Burschenschaften im

Osterreichischen Kaisertum

. Zuvor hatte Metternich dort ein

Koalitionsverbot

mit effizienten Unterdruckungsmethoden durchsetzen konnen. Erst nach der verlorenen

Schlacht von Solferino

musste Kaiser Franz Joseph II. Zugestandnisse an die Burger unter anderem in Form von liberaleren Vereinsgesetzen machen. Bis 1849 hatten in Osterreich-Ungarn noch die mittelalterlichen

Nationes

existiert, nach der Revolution hatte nach deren Verbot ein zehnjahriges Vakuum geherrscht. Dies wurde nun durch eine Grundungswelle studentischer Korporationen kompensiert. In Osterreich entstanden also Burschenschaften, Corps, neue Landsmannschaften und katholische Verbindungen nicht nacheinander und aus unterschiedlichen Beweggrunden, sondern gleichzeitig und parallel in den Jahren 1859?1864. Die Burschenschaft hatte im Vielvolkerstaat jedoch mit nationalen Identitatsproblemen zu kampfen und begann sich in Osterreich-Ungarn verstarkt in Richtung

Deutschnationalismus

zu entwickeln.

Die

katholische Kirche

sah in den Burschenschaften und anderen Korporationen zunehmend eine Gefahr fur die Sittlichkeit und den Glauben und ahndete die

Mensur

mit der

Exkommunikation

. Daraufhin kam es ? vor allem im preußisch-protestantisch dominierten Deutschland ? zur Unterdruckung katholischer Studenten durch andere Korporationen, weswegen auf Initiative der Kirche und einzelner Pfarrer nach und nach

katholische Studentenverbindungen

gegrundet wurden, die sich, ohne die Ideologie der Burschenschaft zu teilen, fast genau deren Aussehen und Brauchtum gaben.

Prager Burschenschaft Teutonia 1895

Prager Burschenschaft Teutonia 1895

Nach der

Reichsgrundung

1871 sahen die Burschenschaften im

Deutschen Reich

? ganz im Gegensatz zu denen in Osterreich ? ihr wichtigstes Ziel, namlich den Zusammenschluss der deutschen Lander und Staaten, als erreicht an. In dieser Zeit glichen sich alle Studentenverbindungen nach dem Vorbild der

Corps

untereinander an. Fur die Burschenschaften hieß das vor allem, dass

Duelle

zur Pflicht wurden. In der Anfangsphase hatte die Burschenschaft Duelle noch abgelehnt. In extremen Fallen wandelten sich vormalige Burschenschaften ganzlich in Corps um. So konstituierte sich etwa die Burschenschaft Arminia Konigsberg (gegr. 1860) 1876 als

Corps Hansea Konigsberg

und trat dem

KSCV

bei,

[19]

ebenso die

Burschenschaft Hannovera Gottingen

, die sich 1878 zum

Corps Hansea Gottingen

erklarte und dem KSCV anschloss.

[20]

Aus der revolutionaren Bewegung wurde eine staatstragende Organisation. Der Kampf fur Einheit und Freiheit verflachte vielfach zu bloßem

Nationalismus

. Das politische Spektrum blieb aber dennoch sehr breit und reichte von

radikal-demokratischen

uber

national

-

konservative

bis zu

volkisch

-

antisemitisch

eingestellten Gruppen. Anders in Osterreich:

Deutschnationale

und radikal antisemitische Politiker wie der Burschenschafter

Georg von Schonerer

polemisierten gegen das supranationalistisch und katholisch eingestellte Kaiserhaus der

Habsburger

und fur einen

alldeutschen

Zusammenschluss.

Haus der Burschenschaft der Bubenreuther Erlangen, erbaut 1889

Haus der Burschenschaft der Bubenreuther Erlangen, erbaut 1889

Im Kaiserreich kam es erstmals zur Grundung langlebiger burschenschaftlicher Dachverbande: 1881 wurde in Eisenach von zunachst ausschließlich

reichsdeutschen

Burschenschaften der

Allgemeine Deputierten Convent

gegrundet, der sich ab 1902

Deutsche Burschenschaft

(DB) nannte. 1883 entstand als Gegenbewegung der

Allgemeine Deutsche Burschenbund

(ADB), der Dachverband der sogenannten

Reformburschenschaften

.

Die osterreichischen Burschenschaften rangen wie die reichsdeutschen lange um die Grundung eines Dachverbandes. Schon 1880 hatte

Teutonia Prag

die Grundung eines

Sudostdeutschen DC

angeregt. Die Streitigkeiten der einzelnen Bunde untereinander verhinderte dieses Unterfangen aber uber mehr als zwei Jahrzehnte. Andere Burschenschaften strebten von vornherein einen Anschluss an den reichsdeutschen ADC an. Die erste Verbandsgrundung stellte 1890 der

Linzer Deputierten-Convent

dar, dem sich aber die meisten Prager Burschenschaften aufgrund von Streitigkeiten vorerst nicht anschlossen.

[21]

Der LDC scheiterte 1900, abermals verursacht durch Streitigkeiten der Prager Burschenschaften, die ihm mittlerweile beigetreten waren.

[22]

1907 grundeten samtliche Burschenschaften des

osterreichischen Kaiserreichs

maßgeblich durch die Initiative der

Alten Herren

schließlich einen einigen Dachverband: die

Burschenschaft der Ostmark

(BdO). 1908 legten die BdO fest, dass nur Hochschuler mit Reifezeugnis,

arischer

Abkunft und deutscher Muttersprache aufnahmefahig seien.

Pharmazeuten

, die damals noch ohne

Matura

studierten, konnten

Conkneipanten

werden.

[23]

1896 grundeten die

Nachfahren deutscher Einwanderer

in Santiago de Chile mit der

Burschenschaft Araucania

die erste von heute

funf Burschenschaften

in

Chile

.

Im Deutschen Kaiserreich erlebten die Studentenverbindungen eine Blutezeit. In dieser Zeit erwarben auch viele Burschenschaften eigene

Korporationshauser

. 1913 besaßen 45 von 66 Mitgliedsbunden der DB ein eigenes Haus, bei den technischen Burschenschaften des

RVdB

waren es 16 von 35. In Osterreich war die Lage anders, hier verfugten 1913 nur sechs der 41 in der BdO zusammengeschlossenen Burschenschaften uber ein eigenes Haus.

[24]

Burschenschafterturm

bei Linz; 1917 erworben, wurde er 1928 zum ?Anschlußdenkmal“ der DB ausgebaut.

Burschenschafterturm

bei Linz; 1917 erworben, wurde er 1928 zum ?Anschlußdenkmal“ der DB ausgebaut.

Der Ausgang des

Ersten Weltkriegs

und die Bestimmungen der

Pariser Vorortvertrage

besiegelten auch den Untergang der deutschsprachigen Universitaten in

Straßburg

und

Czernowitz

. Dort ansassige Burschenschaften mussten ihre Aktivitaten einstellen oder an andere Universitatsstadte verlegen.

Obgleich die Verfassung der Weimarer Republik große Teile der burschenschaftlich gepragten Paulskirchenverfassung ubernommen hatte, waren viele junge Burschenschafter monarchistisch eingestellt oder standen der

Konservativen Revolution

nahe, wahrend die meisten

Alten Herren

die neue Staatsform befurworteten.

Die Burschenschaften des ehemaligen osterreichischen Kaiserreiches wurden 1919 in die DB aufgenommen, woraufhin die BdO zu bestehen aufhorte. Der

Antisemitismus

nahm daraufhin auch innerhalb der DB zu und fuhrte 1920 zu dem Beschluss, keine Juden mehr als Mitglieder aufzunehmen. Auf der anderen Seite waren Burschenschafter in vielen wichtigen Positionen des neuen Staates tatig. Der bekannteste Burschenschafter war der

Reichskanzler

und Außenminister

Gustav Stresemann

, einer der Wegbereiter der deutsch-franzosischen Freundschaft und

Friedensnobelpreistrager

.

1920 wurde mit dem

Verband Deutscher Burschen

(VDB) ein weiterer reformburschenschaftlicher Korporationsverband gegrundet. Die Burschenschaften des VDB lehnten im Gegensatz zu denen der DB und des ADB aber die Mensur ab.

Zu

Adolf Hitlers

Machtergreifung verhielten sich Burschenschafter nicht einheitlich. So wurde sie, wie von großen Teilen der Bevolkerung, auch von einem großen Teil der Burschenschafter, welche mitunter fuhrende Amter einnahmen, begeistert begrußt, wahrend andere vereinzelt sogar im Widerstand aktiv waren (z. B.

Hermann Kaiser

). Einige Verbindungen schlossen schon kurz darauf ihre judischen Mitglieder aus. In vielen ihrer Publikationen wird spatestens mit der Machtergreifung eine antisemitische Haltung unubersehbar. Die Deutsche Burschenschaft als Dachverband hatte sogar noch vor Hitlers

Machtergreifung

?den Nationalsozialismus als wesentlichen Teil der volkischen Freiheitsbewegung“ per Beschluss auf dem Burschentag von 1932 ?bejaht“, in demselben Beschluss aber dem

Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund

(NSDStB) das Vertrauen versagt.

[25]

Noch im selben Jahr wurde unter Federfuhrung der DB die in Opposition zum NSDStB stehende ?

Hochschulpolitische Arbeitsgemeinschaft studentischer Verbande

“ (Hopoag) gegrundet, die aber schon im April 1933 von den neuen Machthabern aufgelost wurde.

Verbot der letzten bestehenden Korporationsverbande durch

Heinrich Himmler

1938

Verbot der letzten bestehenden Korporationsverbande durch

Heinrich Himmler

1938

Nach der

Machtergreifung

der

Nationalsozialisten

wurde die

BdO

in Osterreich wieder ins Leben gerufen, nachdem die Burschenschaften mit Sitz außerhalb des Deutschen Reichs die DB aus politischen Grunden verlassen mussten.

Ab 1934 wurden alle Studentenverbindungen und -verbande im Rahmen der

Gleichschaltung

immer starker unter Druck gesetzt, um sie in den

NSDStB

einzugliedern, der als einzige studentische Großorganisation etabliert werden sollte. Dazu wurden die Dachverbande zur Einfuhrung des

Fuhrerprinzips

gezwungen, anschließend zahlreiche Korporationsverbande zwangsfusioniert. So ging 1934 der

ADB

in der DB auf. Der

VDB

sollte mit dem

Schwarzburgbund

fusionieren, wozu es jedoch nicht mehr kam. Der nach dem Fuhrer der ebenfalls gleichgeschalteten

Deutschen Studentenschaft

(DSt)

Andreas Feickert

sogenannte ?Feickert-Plan“ sah außerdem die Umwandlung aller Studentenverbindungen in ?

Kameradschaften

“ des NSDStB vor.

Gegen diese und andere der Burschenschaft von außen aufgezwungenen Veranderungen regte sich Widerstand: Noch im selben Jahr grundeten zahlreiche aus der DB ausgetretene und ausgeschlossene Burschenschaften die

Alte Burschenschaft

, die sich allerdings schon 1935 wieder auflosen musste. Zwei Tage spater, am 18. Oktober 1935 loste sich auch die DB auf. Nachdem im Marz 1936

Rudolf Heß

schließlich allen studentischen Mitgliedern der NSDAP die Mitgliedschaft in einer studentischen Verbindung verbot, wurde ein offentliches Aktivenleben unmoglich.

[26]

Bis zum Ende des Jahres losten sich die meisten noch bestehenden Burschenschaften auf. Die ubrigen wandelten sich in Kameradschaften um, einige konnten so verdeckt ihre Traditionen fortfuhren.

Nach dem

Anschluss Osterreichs

1938, der Besetzung der

Rest-Tschechei

1939, der Einverleibung

Luxemburgs

1940, sowie der Okkupation der

Niederlande

und

Belgiens

wurden auch die dortigen Burschenschaften und die BdO aufgelost, sodass ab diesem Zeitpunkt nur noch die vier Burschenschaften in Chile existierten.

Nachdem die Nationalsozialisten alle offen agierenden Studentenverbindungen verboten hatten und ihre Mitglieder in Kameradschaften innerhalb des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes eingegliedert hatten, wurde das klassische Verbindungsleben nach 1945 nur in den westlichen Besatzungszonen, der spateren Bundesrepublik, und in Osterreich, nicht aber auf dem Boden der

DDR

wiederbelebt. Da die sowjetische Verwaltung signalisierte, dass sie kein Verbindungsleben auf dem Territorium der sowjetischen Besatzungszone dulden wurde, versuchten dort ansassige Verbindungsstrukturen, moglichst viel an Material und historischen Erinnerungsstucken in den Westen zu schaffen und an einer Universitat in der entstehenden Bundesrepublik eine neue Existenz aufzubauen. Berliner Verbindungen verlegten ihren Sitz an die neugegrundete

Freie Universitat Berlin

oder an die Technische Universitat Berlin im Westteil der Stadt. Die im Westen wiedergegrundeten Verbindungen hielten mit den ?Alten Herren“ in der DDR aus Sicherheitsgrunden nur auf sehr diskrete Weise Kontakt. Die kommunistische Fuhrung der DDR wertete die Burschenschaften negativ als konservativ-reaktionare Vereinigungen. So verschwand die verbindungsstudentische Kultur auf dem Gebiet der DDR aus dem Bewusstsein der Bevolkerung. Eine Ersatzfunktion ubernahmen spater

Studentenverbindungen der DDR

. Erst nach der

Wende (DDR)

konnten sich Burschenschaften auch wieder in den neuen Bundeslandern betatigen.

Die Kameradschaften wurden als Teil des NSDStB von den alliierten Verwaltungsbehorden verboten, ihre Hauser beschlagnahmt.

[27]

Die 1945 von den alliierten Militarregierungen erlassenen Verbote deutscher Vereine betrafen auch die Studentenverbindungen. Dieses Verbot wurde in der Bundesrepublik erst 1950 offiziell wieder aufgehoben. In diesem Jahr wurden sowohl die DB als auch der

VDB

wiedergegrundet, nicht jedoch der ADB, dessen Burschenschaften sich zum großten Teil an der Wiedergrundung der DB beteiligten. Der nichtschlagende VDB loste sich bereits 1956 wieder auf, die meisten seiner Mitgliedsverbindungen gingen in den 1957 gegrundeten

Deutschen Burschen-Ring

(DBR), der bis 1964 existierte. Heute sind die meisten ehemaligen VDB-Burschenschaften dachverbandsfrei oder Mitglied im

Schwarzburgbund

(SB). Heute gibt es keinen reformburschenschaftlichen Dachverband mehr.

Die Burschenschaften Osterreichs grundeten nach dem Krieg mit dem

Allgemeinen Delegierten Convent

einen eigenen Dachverband, der sich 1959 in

Deutsche Burschenschaft in Osterreich

(DBO) umbenannte und ab 1952 ein Arbeits- und Freundschaftsabkommen mit der DB unterhielt. Zur Kernideologie der osterreichischen Burschenschaften wurde die Position, dass Osterreich Teil einer Deutschen Nation sei. Diese Position wurde durch Medien des rechten Lagers wie

Die Aula

, ab 1970 auch durch Aktionen und Kundgebungen zu verbreiten versucht.

[28]

Diese Aktivitaten stießen auf wenig offentliche Wahrnehmung, was sich die Burschenschaften mit einem geringen Bezug der osterreichischen Bevolkerung zur DDR und zu Gebieten wie dem Memelland erklarten. Aktivitaten der Burschenschaften zur Vermittlung einer volkischen Agenda konzentrierten sich daher ab 1990 auf osterreichische Gebietsanspruche.

[29]

Seit Ende der 1950er Jahre gab es in der DB, wie auch in vielen anderen schlagenden

Dachverbanden

, immer starker werdende Bestrebungen, das erst 1954 wieder verbindlich gemachte

studentische Fechten

aufzugeben oder zumindest freizustellen. Das durch die

deutsche Studentenbewegung der 1960er Jahre

veranderte Gesellschaftsklima verstarkte bei vielen jungen Burschenschaftern den Wunsch, das uberlieferte

studentische Brauchtum

dem

Zeitgeist

anzupassen.

[30]

Die Mensur galt vielfach als ein uberkommenes Relikt, das vielen jungen Studenten nicht mehr zu vermitteln war. Aber diese damals fortschrittlichen Ideen konnten auf dem Burschentag der DB nicht mit einer Mehrheit rechnen, alle Antrage in dieser Richtung wurden abgelehnt. Wegen Aufgabe der Mensur wurden Ende der 1960er Jahre zahlreiche Burschenschaften aus der DB ausgeschlossen oder schieden durch

Selbstausschluß

wegen Aufgabe von Verbandsprinzipien aus dieser aus.

Seit der Wiedergrundung der DB 1950 hatte es außerdem Bestrebungen gegeben, Burschenschaften unabhangig von staatlichen Grenzen in einem gemeinsamen Dachverband zusammenzufassen, wie dies bereits zwischen 1919 und 1933 der Fall gewesen war. Diese Bestrebungen fuhrten auf dem Burschentag in Nurnberg 1961 zum Antrag auf Fusion der DB mit der DBO. Nachdem der Antrag nicht die notige Mehrheit gefunden hatte, grundeten Befurworter der Fusion aus beiden Verbanden die

Burschenschaftliche Gemeinschaft

(BG).

Die scharfen Auseinandersetzungen in diesen beiden Fragen fuhrten die DB in eine tiefe Krise, die auch eine Spaltung des Verbandes moglich erscheinen ließ. Antrage auf Vertagung oder Auflosung der DB zeugen von der Handlungsunfahigkeit des Verbandes in dieser Zeit. 1970 wurde darum ein Satzungsausschuss eingesetzt, der zum folgenden Burschentag eine Kompromisslosung prasentieren konnte, die vier wesentliche Anderungen beinhaltete:

[31]

?Die Bestimmungsmensur wird den einzelnen Verbindungen zukunftig freigestellt sein. Im Gegenzug dafur konnen die Burschenschaften aus Osterreich bis zum 31. August 1972 in die DB eintreten. Daruber hinaus wird der volkstumsbezogene Vaterlandsbegriff in die Grundsatze verankert und bei Aufgabe bzw. Verstoß gegen die Grundsatze wird die sog. Selbstausschlußklausel wirksam.“

Auf dem Burschentag in Landau 1971 wurde schließlich dem vierten verhandelten Abanderungsantrag dieses

Historischen Kompromisses

genau mit der benotigten 3/4-Mehrheit zugestimmt.

[32]

Der lange befurchtete Bruch zwischen

konservativen

und

liberalen

Burschenschaften war somit ? zumindest vorerst ? vermieden worden. Durch den Kompromiss wurde ?eines der dunkelsten Kapitel der DB in der Nachkriegszeit“ allerdings ?nur pro forma“ beendet: ?Die Einheit konnte zwar durch diesen sog. ?historischen Kompromiß“ gerettet werden, aber eine Konformitat im Denken wurde nicht erreicht.“

[33]

Anders als ursprunglich vorgesehen, loste die BG sich im Anschluss an den Kompromiss nicht wieder auf. Viele Burschenschaften traten jedoch 1971 aus der BG aus. Durch den Beitritt der osterreichischen Burschenschaften wurde der Einfluss der BG auf die DB dennoch gestarkt.

Viele DB-Burschenschaften stellen oder stellten seit 1971 ihren Mitgliedern das Schlagen von Bestimmungsmensuren frei. Seit 2024 ist die

DB

wieder

pflichtschlagend

.

Ab Mitte der 1970er Jahre stiegen die Mitgliederzahlen bei vielen Burschenschaften wieder an, wenn auch die Zahlen aus der Zeit vor der Studentenbewegung nicht mehr erreicht wurden.

[34]

Die Abspaltung der

Neuen Deutschen Burschenschaft

(NeueDB) von der DB im Jahr 1996 ist auch auf die Ablehnung des 1971 zum Verbandsprinzip erhobenen

volkstumsbezogenen Vaterlandsbegriffs

zuruckzufuhren. In der NeuenDB konnen nur Burschenschaften mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland Mitglied werden. Fur die NeueDB loste ?der sog. historische Kompromiß 1971, der die Pflichtmensur abschaffte und die Aufnahme von deutschen Burschenschaften in Osterreich ermoglichte, […] die Probleme nur vordergrundig.“

[35]

In den Jahren 2007 und 2008 traten die drei als

Urburschenschaften

bezeichneten Jenaischen Burschenschaften aus der DB aus. Dies wird vielfach als vorlaufiger Hohepunkt eines Zerfallsprozesses in diesem Verband gesehen, an dem auch Reformbestrebungen, etwa der Stuttgarter Initiative, nichts zu andern vermochten.

[36]

27 Burschenschaften, mehrheitlich ehemalige Mitglieder der DB, grundeten am 2. Oktober 2016 den

Korporationsverband

Allgemeine Deutsche Burschenschaft

.

[37]

Der Aufstieg der rechten Partei

Alternative fur Deutschland

seit 2013 brachte Burschenschaftern wieder vermehrtes politisches Gewicht. Teilweise wurden Vergleiche mit dem Einfluss von Burschenschaftern auf die osterreichische

FPO

gezogen. Uber die Listen der AfD zogen Burschenschafter in den Bundestag (u. a.

Albrecht Glaser

,

Matthias Helferich

,

Enrico Komning

,

Sebastian Munzenmaier

,

Jorg Schneider

,

Christian Wirth

) und diverse Landtage ein (u. a.

Torben Braga

,

Jens Dietrich

,

Klaus Esser

,

Horst Forster

,

Frank Grobe

,

Christoph Maier

,

Ferdinand Mang

,

Zacharias Schalley

,

Alexander Wolf

). Da die Mitarbeiterstabe der AfD-Fraktionen viele Burschenschafter aufweisen, gelten vor allem die Bunde der Deutschen Burschenschaft als Kaderschmiede der Partei.

Stammbuchblatt

von 1822: Tubinger

Mensur

zwischen einem Corpsstudenten und einem Burschenschafter (rechts)

Stammbuchblatt

von 1822: Tubinger

Mensur

zwischen einem Corpsstudenten und einem Burschenschafter (rechts)

Die meisten sich als ?Burschenschaft“ bezeichnenden Studentenverbindungen berufen sich auf das Erbe der Urburschenschaft. Dabei gibt es allerdings teilweise gewaltige Unterschiede zwischen den einzelnen Burschenschaftstypen. Einer der wichtigsten Unterschiede ist die Stellung zur

Mensur

. Der Typus der schlagenden Burschenschaften ist der großere und altere. Die meisten dieser Burschenschaften sind heute entweder pflichtschlagend oder fakultativ schlagend. Nichtschlagende Burschenschaften entstanden vor allem nach 1848 mit den christlichen Burschenschaften und um 1900 mit den

Reformburschenschaften

. Es gibt aber auch einige ehemals schlagende Burschenschaften, die ? insbesondere in den 1960er Jahren ? die Mensur komplett aufgegeben haben.

Obwohl die Urburschenschaft selbst nichtschlagend gewesen war, ubernahmen die fruhen Burschenschaften vielfach schon in den 1820er Jahren die Mensur von den

Corps

. Zur gleichen Zeit kam es innerhalb der Burschenschaft zur ersten Spaltung: es entstanden die arminischen und die

germanischen

Burschenschaften.

Seit 1825 teilte sich die burschenschaftliche Bewegung mehr und mehr in eine

radikal

-republikanische und nationale Linie (?Germania“) und eine hochschulpolitische und

freidenkerisch

-liberale Linie (

Arminia

). Diese Teilung entstand zuerst in

Erlangen

und breitete sich schließlich auf die ganze burschenschaftliche Bewegung aus. Wahrend es sich bei den

Germanen

um die ?waffenfreudigen Verfechter eines straffen Verbindungslebens“ handelte, die ?die theoretische Beschaftigung mit politischen Problemen zur Verpflichtung erheben wollten“, zielten die

Arminen

?auf eine Verinnerlichung des burschenschaftlichen Lebens und lehnten politische Diskussionen ab.“

[38]

1829 kam es schließlich zum Bruch: die arminischen Burschenschaften wurden von der germanischen Mehrheit aus der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft ausgeschlossen.

Ende des 19. Jahrhunderts manifestierte sich innerhalb der Deutschen Burschenschaft eine weitere Diversifizierung, die die erste Teilung in

Arminia

und

Germania

fortan zu einem großen Teil uberlagerte: es entstanden als große Fraktionen die ?Rote“ und die ?Weiße Richtung“.

[39]

Die roten Burschenschaften bezeichnen sich selbst als bodenstandig und stellen die politische Bildung in den Vordergrund, wahrend die weißen Burschenschaften großeren Wert auf gesellschaftliche Umgangsformen legen und ?mit Nachdruck die korporative Eigenart und waffenstudentischen Aufgaben der Einzelburschenschaften und die Wahrung der uberlieferten Formen eines straff geknupften Gemeinschaftslebens“ betonen.

[40]

Diese Teilung war bis zur Grundung der

Burschenschaftlichen Gemeinschaft

(BG) fur die Verbandspolitik der DB pragend. Nachdem sowohl 1961 die BG als auch 1996 die

Neue Deutsche Burschenschaft

von roten und weißen Burschenschaften gemeinsam gegrundet wurden, trat auch dieses Merkmal bei vielen Burschenschaften in den Hintergrund.

Die seit Ende des 19. Jahrhunderts entstehenden

Reformburschenschaften

bezogen sich starker als die klassischen Burschenschaften auf das liberal-demokratische Erbe der Urburschenschaft. Sie kritisierten viele Traditionen anderer Burschenschaften als unzeitgemaß oder unburschenschaftlich (

siehe auch

Allgemeiner Deutscher Burschenbund

). Nach 1950 schlossen sich die meisten der schlagenden Reformburschenschaften der DB an.

Burschenschaften an

technischen Hochschulen

und

Fachhochschulen

waren von einer Mitgliedschaft in ?akademischen“ Dachverbanden wie der DB lange Zeit ausgeschlossen. Diejenigen Bunder, die sich nicht ? wie der

Rudesheimer Verband deutscher Burschenschaften

(Technische Hochschulen) 1919 oder die

Deutsche Hochschul-Burschenschaft

(Fachhochschulen) 1999 ? der DB anschlossen, entwickelten daher wiederum eigene Traditionen und Eigenheiten.

[41]

Diese ?Ingenieurburschenschaften“ sind heute in Osterreich im Conservativen Delegierten Convent und in Deutschland mit anderen technischen Verbindungen im

Bund Deutscher Ingenieur-Corporationen

zusammengeschlossen.

Bald nach der Ubernahme der Mensur durch die Burschenschaften grundeten sich Studentenverbindungen, die die Mensur ablehnten. Die erste war die 1836 gegrundete

Christliche Studentenverbindung Uttenruthia Erlangen

(

siehe auch:

Christliche Studentenverbindungen

). Die alteste nichtschlagende Burschenschaft ist die Germania Gottingen. Christliche Burschenschaften entstanden zuerst in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Sie sind heute zumeist in den Dachverbanden

Schwarzburgbund

und

Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften

organisiert.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden Reformburschenschaften, die auch das Schlagen von Mensuren ablehnten. Sie organisierten sich seit den 1920er Jahren im

Verband Deutscher Burschen

und traten nach dem

Zweiten Weltkrieg

zu großen Teilen dem Schwarzburgbund bei.

Vornehmlich in Osterreich, aber auch zunehmend in Deutschland, gibt es

pennale Burschenschaften

, also

Schulerverbindungen

, die ebenfalls Burschenschaften sind.

Wappen

der Deutschen Burschenschaft

Wappen

der Deutschen Burschenschaft

Burschenschaftsdenkmal

in Eisenach von 1902

Burschenschaftsdenkmal

in Eisenach von 1902

Wappen des Ringes Katholischer Deutscher Burschenschaften

Wappen des Ringes Katholischer Deutscher Burschenschaften

Der großte Teil der Burschenschaften ist heute in den

Korporationsverbanden

Deutsche Burschenschaft

(DB),

Neue Deutsche Burschenschaft

(NeueDB) und

Allgemeine Deutsche Burschenschaft

[42]

(ADB) organisiert. Viele Burschenschaften in Osterreich gehoren ? zum Teil zusatzlich zur Mitgliedschaft in der DB ? der

Deutschen Burschenschaft in Osterreich

(DBO) oder dem Conservativen Delegierten Convent (CDC) an. Daneben gibt es vor allem in Deutschland noch verschiedene andere Dachverbande, die sich vollstandig oder teilweise aus Burschenschaften zusammensetzen.

Die

Deutsche Burschenschaft

sieht sich in der patriotischen Traditionslinie der Urburschenschaft und vereint Verbindungen aus der

Bundesrepublik Deutschland

und der Republik

Osterreich

.

Die Deutsche Burschenschaft stellt ihren Mitgliedsbunden seit dem Historischen Kompromiss von 1971 die Pflichtmensur frei und nimmt seitdem im Gegenzug dafur auch wieder Burschenschaften aus Osterreich auf. Nach wie vor gilt der

volkstumsbezogene Vaterlandsbegriff

, der den deutschen Sprach- und Kulturraum und damit die ?deutsche Kulturnation“ bzw. das ?deutsche Volkstum“ umfasst.

In Osterreich bestehen die

Deutsche Burschenschaft in Osterreich

(DBO), deren Mitgliedsbunde uberwiegend zugleich auch der DB angehoren, und der

Conservative Delegierten Convent

(CDC). Beide Verbande sind pflichtschlagend und haben Freundschafts- und Arbeitsabkommen mit der DB.

Der

Burschenschaftlichen Gemeinschaft

(BG) gehoren heute 36 Burschenschaften aus der DB, der DBO und dem CDC an. Sie ist damit nach der

Initiative Burschenschaftliche Zukunft

der zweitgroßte burschenschaftliche Interessenverband unterhalb der Verbandsebene. Ursprungliches Ziel der BG war es, Burschenschaften aus Osterreich den Beitritt in die DB zu ermoglichen. Die BG wurde 1961 im Haus der Munchener Burschenschaft Cimbria gegrundet, nachdem ein Antrag auf eine Fusion der DB mit der DBO auf dem Burschentag nicht die notige Mehrheit der bundesdeutschen Burschenschaften gefunden hatte. Dieses Ziel wurde 1971 schließlich durch den

historischen Kompromiss

erreicht.

Die BG kann uber die drei wesentlichen fuhrenden Organe der DB Einfluss auf die gesamte Organisation nehmen. Da zum Beispiel fur Neuaufnahmen Zwei-Drittel-

Mehrheiten

benotigt werden, hat sie eine Art Vetofunktion und somit großen Einfluss. Die BG tritt dafur ein, in der DB das Prinzip der Pflichtmensur wieder einzufuhren. Da sie sich auch der Historie verschrieben hat, beziehen sich viele kritische politische Diskussionen auf vergangene Ereignisse, wie die Vertreibungen aus den ehemaligen Ostgebieten des vormaligen Deutschen Reiches und auf die Anerkennung von Gebietsabtretungen. Eine

Sperrminoritat

unter den DB-Burschenschaften lehnte in diesem Zusammenhang allerdings bislang eine Verscharfung der Mensurverpflichtungen ab.

Burschenschaften, die anderen Verbanden angehoren oder verbandsfrei sind, vertreten oftmals liberalere politische Programme oder sind ganzlich unpolitisch. Alle sind

farbentragend

, das waffenstudentische Prinzip reicht allerdings von nichtschlagend bis pflichtschlagend.

- Die

Neue Deutsche Burschenschaft

(NDB) hat sich 1996 nach internen Meinungsverschiedenheiten von der Deutschen Burschenschaft abgespalten, um sich von ihr bewusst abzugrenzen und ausdrucklich jeden Revanchismus abzulehnen. Sie bekennt sich im Gegensatz zur DB zum

staatsburgerlichen Vaterlandsbegriff

und besteht aus derzeit 10 Bunden.

- Die

Allgemeine Deutsche Burschenschaft

(ADB) hat sich 2016 gegrundet und besteht hauptsachlich aus ehemaligen Mitgliedern der Deutschen Burschenschaft; sie besteht aus 27 Bunden.

- Das

Suddeutsche Kartell

(SK), ein Zusammenschluss von sechs pflichtschlagenden ehemaligen DB-Burschenschaften, versteht sich als ein Bund an mehreren Hochschulorten.

- Der Rote Verband (RV), bestehend aus sieben arministischen Burschenschaften mit arministischem Selbstverstandnis, von denen heute keine mehr der DB angehort, einige der NeuenDB bzw. der ADB

[43]

- Der

Schwarzburgbund

(SB) besteht aus nichtschlagenden, christlichen Verbindungen, darunter uberwiegend solchen, die sich Burschenschaft nennen. Zum Teil sind die SB-Burschenschaften

gemischte Verbindungen

.

- Der

Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften

(RKDB) in Deutschland und der

Ring Katholisch Akademischer Burschenschaften

(RKAB) in Osterreich umfassen zusammen 21 nichtschlagende katholische Burschenschaften.

- Der

Bund Deutscher Ingenieur-Corporationen

(BDIC) besteht aus Studentenverbindungen, die an technischen Hochschulen aktiv sind, darunter auch 18 Burschenschaften unterschiedlicher Charakterisierung.

- In

Chile

besteht als Dachverband der funf chilenischen Burschenschaften der

Bund Chilenischer Burschenschaften

(BCB), der ein Freundschafts- und Arbeitsabkommen mit der DB hat.

Daneben gibt es viele verbandsfreie Burschenschaften, die meist aus einem Dachverband ausgetreten sind. Sie sind oft weltanschaulich unabhangig und aufgrund ihrer Vielfalt schwer mit den Mitgliedsbunden der großen burschenschaftlichen Dachverbande zu vergleichen. Einige verbandsfreie Burschenschaften nehmen heute auch Frauen oder Nichtakademiker auf.

Ein haufiger Vorwurf ist, Burschenschaften hatten ein

elitares

Gesellschaftsverstandnis. In diversen Publikationen, bei Veranstaltungen und Demonstrationen werden Traditionen der Burschenschaften und anderer Verbindungen oftmals in einen

rechtsextremistischen

Zusammenhang geruckt. Insbesondere die Burschenschaften der

Burschenschaftlichen Gemeinschaft

werden politisch haufig am außeren

rechten

Rand der Studentenverbindungen eingeordnet.

Gunther Beckstein

, selbst

Alter Herr

einer

musischen Studentenverbindung

, kritisierte 2001 als bayerischer Innenminister

Rechtsextremisten

, die versuchten, in akademischen Burschenschaften und uber diese an den Hochschulen Einfluss zu gewinnen. Bayern sehe daher nicht weg, wenn Rechtsextremisten Kontakte mit Burschenschaften pflegten oder gar versuchten, akademische Verbindungen zu unterwandern.

[44]

Anlasslich eines Vortrages von

Egon Bahr

bei einer Berliner Burschenschaft kritisierten die

Jusos

2005 in einem offenen Brief:

[45]

?Burschenschaften behandeln Menschen ungleich, Frauen werden oft wegen ihres Geschlechts strukturell benachteiligt. Fur viele Burschenschaften sind rassische Kriterien, Nationalitat, sexuelle Orientierung, Religion oder die Wehrdienstverweigerung Ausschlusskriterien fur eine Aufnahme. (…) Wir halten es fur nicht akzeptabel, wenn Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten durch Reden vor Burschenschaften daran mitwirken, dass Burschenschaften an Einfluss gewinnen und ihr elitares und undemokratisches Weltbild salonfahig wird.“

2006 beschloss die SPD daraufhin, dass die Mitgliedschaft in einer Burschenschaft der

Burschenschaftlichen Gemeinschaft

nicht mit einer Mitgliedschaft in der SPD

vereinbar

sei. Einen ersten Prozess um den Ausschluss eines Burschenschafters hat die SPD rechtskraftig verloren.

[46]

Burschenschaften in Osterreich wird von Kritikern allgemein ein starker Bezug zum

deutschnationalen

Lager attestiert, was unter anderem im Prinzip des ?volkstumsbezogenen Vaterlandsbegriffes“ zum Ausdruck komme, der das ?deutsche Vaterland unabhangig von staatlichen Grenzen“ definiert und Osterreich mit einschließe. Die Idee einer eigenstandigen

osterreichischen Nation

wird dabei mit unterschiedlicher Deutlichkeit abgelehnt.

[47]

Einzelne osterreichische Burschenschaften wurden in den 1990er Jahren im

Jahreslagebericht Rechtsextremismus

des osterreichischen Innenministeriums erwahnt.

[48]

Der Wiener Rechtsextremismusforscher

Heribert Schiedel

spricht von einer zentralen Bedeutung der Burschenschaften ?an der Schnittstelle zwischen

Rechtsextremismus

, legalem Deutschnationalismus und

(Neo-)Nazismus

“.

[49]

Carl Graebe

Carl Graebe

Justus von Liebig

Justus von Liebig

Arnold Sommerfeld

Arnold Sommerfeld

Joseph Victor von Scheffel

Joseph Victor von Scheffel

Kai Diekmann

Kai Diekmann

Raphael Pacher

Raphael Pacher

- Dietrich Barfurth

(1849?1927), Anatom;

Burschenschaft Brunsviga

Gottingen,

Burschenschaft Alemannia Bonn

und Burschenschaft Obotritia Rostock

- Hans Berger

(1873?1941), Psychiater, entwickelte das

Elektroencephalogramm

(EEG);

Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller

Jena

- Carl Bosch

(1874?1940), Chemiker und Industrieller; Berliner Burschenschaft Cimbria

- Hans Gerhard Creutzfeldt

(1885?1964), deutscher Neurologe und Mitentdecker der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

- Irmfried Eberl

(1910?1948), NS-Euthanasiearzt und 1. Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka; Burschenschaft Germania Innsbruck

- Wilhelm Exner

(1840?1931), Forstwissenschaftler;

Wiener akademische Burschenschaft Olympia

- Hans Fischer

(1881?1945), Chemiker,

Nobelpreis

fur Chemie 1930; Burschenschaften Alemannia Marburg und Alemannia Stuttgart

- Hans Geiger

(1882?1945), Physiker, Erfinder des Geigerzahlers;

Burschenschaft der Bubenreuther

Erlangen

- Carl Graebe

(1841?1927), Chemiker, ermittelte die chemische Struktur des Farbstoffs

Alizarin

- Bernhard von Gudden

(1824?1886), Professor fur Psychiatrie und psychiatrischer Gutachter Konig Ludwigs II. von Bayern;

Bonner Burschenschaft Frankonia

- Dieter Harms

(* 1935), Pathologe und Professor fur Kinderpathologie,

Marburger Burschenschaft Rheinfranken

- Kurt Heißmeyer

(1905?1967), Arzt im Konzentrationslager Neuengamme,

Marburger Burschenschaft Arminia

- Heinrich Hertz

(1857?1894), Physiker; Burschenschaft Cheruscia Dresden

- Helmut Himpel

(1907?1943),

Widerstandskampfer

im Dritten Reich; Karlsruher Burschenschaft Germania (heute

Teutonia

)

- Ludolf von Krehl

(1861?1937), Mediziner;

Burschenschaft Frankonia Heidelberg

- Widukind Lenz

(1919?1995), Humangenetiker; Burschenschaft Germania Tubingen

- Justus von Liebig

(1803?1873), Chemiker, Begrunder der organischen Chemie; Bonner und Erlanger Urburschenschaft

- Otto Loewi

(1873?1961), Mediziner;

Burschenschaft Germania Straßburg

- Carl Muhlenpfordt

(1878?1944), Architekt; Braunschweiger Burschenschaft Alemannia

- Felix Oberlander

(1851?1915), Professor an der TU Dresden, Begrunder der modernen Urologie;

Leipziger Burschenschaft Dresdensia

- Erich Rix

(1900?1964), Pathologe und Hochschullehrer, Burschenschaft Sigambria Marburg, Burschenschaft Thuringia Gottingen,

Marburger Burschenschaft Rheinfranken

- Carl-Heinz Rodenberg

(1904?1995), Psychiater und Nervenarzt, wissenschaftlicher Leiter der

Reichszentrale zur Bekampfung der Homosexualitat und Abtreibung

,

Marburger Burschenschaft Germania

- Arnold Sommerfeld

(1868?1951), Atomphysiker;

Burschenschaft Germania Konigsberg

- Kurt Bock

(* 1958), Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender von

BASF

; Munsterer Burschenschaft Franconia

- Adolf Daimler

(1871?1913), Sohn

Gottlieb Daimlers

, Direktor und Mitinhaber der

Daimler-Motoren-Gesellschaft

;

Burschenschaft Hilaritas Stuttgart

- August Foppl

(1854?1924), Ingenieur; Alte Darmstadter Burschenschaft Germania

- Gerhard Heimerl

(1933), Ingenieur, Verkehrswissenschaftler und Erfinder von

Stuttgart 21

;

Munchener Burschenschaft Franco-Bavaria

,

Burschenschaft Hilaritas Stuttgart

- Ernst Heinrich Heinkel

(1888?1958), Flugzeugbauer; Stuttgarter Burschenschaft Ghibellinia

- Karl Innerebner

(1870?1970), Bauingenieur; Grazer akad. Burschenschaft Rhaetogermania, Grazer akad. Burschenschaft Cheruskia

- Hanns Jencke

(1843?1910), Direktoriumsvorsitzender der Firma Krupp und Vorsitzender des Centralverbandes Deutscher Industrieller;

Leipziger Burschenschaft Dresdensia

- Alfred Karcher

(1901?1959), Maschinenbauer;

Burschenschaft Alemannia Stuttgart

- Georg Knorr

(1859?1911), Ingenieur und Unternehmer, Erfinder der

Knorr-Bremse

; Braunschweiger Burschenschaft Thuringia

- Hartmut Mehdorn

(* 1942), Industriemanager und Maschinenbauingenieur, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der

Deutschen Bahn

; Burschenschaft Frankonia Berlin

- Otto Meitinger

(1927?2017), Architekt, Prasident der TU Munchen; Munchener Burschenschaft Stauffia

- Waldemar Petersen

(1880?1946), Erfinder der

Petersenspule

; Burschenschaft Germania Darmstadt

- Ferdinand Porsche

(1875?1951), Automobilbauer; Wiener akademische Burschenschaft Bruna Sudetia (Ehrenmitglied)

- Franz Reuleaux

(1829?1905), Ingenieur, Begrunder der

Kinematik

;

Karlsruher Burschenschaft Teutonia

- Albrecht Schumann

(1911?1999), Ingenieur, Vorstandsvorsitzender von

Hochtief

;

Karlsruher Burschenschaft Teutonia

- Walther Wunsch

(1900?1982), Ingenieur, Vorstandsmitglied der

Ruhrgas AG

; Karlsruher Burschenschaft Germania (heute

Teutonia

)

- Julius von Ficker

Ritter von Feldhaus (1826?1902), Rechtshistoriker;

Bonner Burschenschaft Frankonia

- Reinhard von Frank

(1860?1934), bedeutender Strafrechtler (Franksche Formel), Burschenschaft Germania Marburg und

Burschenschaft Derendingia Tubingen

- Martin Hellwig

(* 1949), Volkswirt und Hochschullehrer,

Marburger Burschenschaft Rheinfranken

- Hermann Hopker-Aschoff

(1883?1954) (

FDP

), erster Prasident des Bundesverfassungsgerichts;

Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller

Jena

- Theodor von Kobbe

(1798?1845), Jurist, Menschenrechtler und Schriftsteller; Jenaer Urburschenschaft

- Friedrich Meinecke

(1862?1954), Historiker; Burschenschaft Saravia Berlin

- Theodor Mommsen

(1817?1903), Historiker; Burschenschaft Albertina Kiel

- Wilhelm Oncken

(1838?1905), Historiker; Burschenschaft Frankonia zu Heidelberg

- Franz Oppenheimer

(1864?1943), Nationalokonom und Soziologe; Burschenschaften Alemannia Freiburg und Hevellia Berlin

- Karl Sack

(1896?1945), Richter am Reichskriegsgericht,

Widerstand gegen den Nationalsozialismus

im Dritten Reich;

Burschenschaft Vineta

Heidelberg

- Eduard von Simson

(1810?1899), Prasident der Frankfurter Nationalversammlung 1848?49, Prasident des Reichsgerichts, Burschenschaftliche Allgemeinheit Konigsberg

- Friedrich Julius Stahl

(1802?1861), Rechtsphilosoph und Politiker

- Lorenz von Stein

(1815?1890), Staatsrechtler und Soziologe

- Karl Steinbauer

(1906?1988),

evangelisch-lutherischer

Theologe und Mitglied der

Bekennenden Kirche

;

Burschenschaft Germania Erlangen

- Ferdinand Tonnies

(1855?1936), Begrunder der Soziologie in Deutschland; Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller Jena

- Heinrich von Treitschke

(1834?1896), Historiker und Publizist;

Bonner Burschenschaft Frankonia

- August Vilmar

(1800?1868),

konservativer

lutherischer

Theologe

, Alte Marburger Burschenschaft Germania

- Max Weber

(1864?1920), Soziologe, Nationalokonom und Wirtschaftshistoriker;

Burschenschaft Allemannia Heidelberg

- Heinrich Weber-Grellet

(* 1948), Steuerjurist, Hochschullehrer, Vorsitzender Richter am

Bundesfinanzhof

,

Marburger Burschenschaft Rheinfranken

- Kai Diekmann

(* 1964), Journalist, Chefredakteur der

Bild

; Munsterer Burschenschaft Franconia

- August Heinrich Hoffmann von Fallersleben

(1798?1874), Germanist und Dichter; Alte Gottinger Burschenschaft

- Walter Flex

(1887?1917), Dichter der Jugendbewegung, gefallen im Ersten Weltkrieg;

Burschenschaft der Bubenreuther

Erlangen

- Julius Mosen

(1803?1867), Dichter und Schriftsteller; Jenaische Urburschenschaft

- Friedrich Nietzsche

(1844?1900), Philosoph;

Bonner Burschenschaft Frankonia

(ausgetreten)

- Philip Plickert

(* 1979), Journalist der

FAZ

;

Munchener Burschenschaft Arminia-Rhenania

- Fritz Reuter

(1810?1874), niederdeutscher Schriftsteller; Jenaische Urburschenschaft, Burschenschaft Germania Jena

- Joseph Victor von Scheffel

(1826?1886), Schriftsteller; Burschenschaft Frankonia zu Heidelberg

- Robert Schumann

(1810?1856), Komponist und Pianist der Romantik; Burschenschaft Markomannia Leipzig, Corps Saxo-Borussia Heidelberg

- Theodor Storm

(1817?1888), Jurist und Schriftsteller; Burschenschaft Albertina Kiel

- Ludwig Uhland

(1787?1862), Dichter und Literaturwissenschaftler; Burschenschaft Germania Tubingen

- Wilhelm Albrecht

(1905?1993), Generaloberstabsarzt,

Inspekteur des Sanitats- und Gesundheitswesens

,

Marburger Burschenschaft Alemannia

- Wilhelm Antrup

(1910?1984), Brigadegeneral, Trager des Ritterkreuzes mit Eichenlaub, Danziger Burschenschaft Germania

- Franz Bake

(1898?1978), Generalmajor, Trager des Ritterkreuzes,

Burschenschaft Germania Wurzburg

- Friedrich Beermann

(1912?1975), Brigadegeneral der Bundeswehr, Mitglied des Deutschen Bundestages (SPD),

Konigsberger Burschenschaft Gothia

- Ehrenfried Boege

(1889?1965), General der Infanterie, Trager des Ritterkreuzes mit Eichenlaub, Munchener Burschenschaft Cimbria,

Greifswalder Burschenschaft Rugia

- Hansdieter Christmann

(1933?2008), Flottillenadmiral, Burschenschaft Allemannia Heidelberg

- Volker Grabarek

(* 1937), Generalstabsarzt,

Inspekteur des Sanitats- und Gesundheitswesens

, Burschenschaft Rheno-Arminia Heidelberg

- Hellmut Heim

(1900?1986), Admiralarzt der Kriegsmarine, Burschenschaft Germania Tubingen

- Herbert Hockemeyer

(1909?1983), Generaloberstabsarzt,

Inspekteur des Sanitats- und Gesundheitswesens

,

Marburger Burschenschaft Alemannia

- Hermann Kaiser

(1885?1945),

Studienrat

, Stabsoffizier, wg. Beteiligung am

Hitler-Attentat

hingerichtet; Burschenschaft der Pfluger Halle zu Munster

- Gustav Kastner-Kirdorf

(1881?1945), General der Flieger, Trager des Deutschen Kreuzes in Silber, Berliner Burschenschaft Hevellia

- Gunter Kießling

(1925?2009), General, Befehlshaber der NATO-Landstreitkrafte; Burschenschaften Sugambria Bonn und Germania Bonn

- Alexander von Kluck

(1846?1934), Generaloberst, Oberbefehlshaber der

1. Armee

,

Burschenschaft Neogermania Berlin

, Burschenschaft Rheno-Marchia Munster (EB)

- Ernst Kupfer

(1907?1943), Oberstleutnant,

General der Schlachtflieger

, Trager des

Ritterkreuzes mit Eichenlaub und Schwertern

,

Burschenschaft Allemannia Heidelberg

- Heinz Lammerding

(1905?1971),

SS-Gruppenfuhrer

und Generalleutnant der

Waffen-SS

,

Munchener Burschenschaft Rhenania

- Felix Graf von Luckner

(1881?1966), Korvettenkapitan, Ritter des Ordens

Pour le Merite

;

Burschenschaft Normannia Heidelberg

, Burschenschaft Rugia Hannover,

Burschenschaft Cheruscia Konigsberg

, Burschenschaft Alsatia Braunschweig,

Burschenschaft Rhenania Halle

- Karl Mauss

(1898?1959),

General der Panzertruppe

, Trager des

Ritterkreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten

;

Hamburger Burschenschaft Germania

- Willy Mucke

(1888?1968), Admiralarzt,

Burschenschaft Teutonia Jena

- Josef Punzert

(1894?1968), Generalmajor, Trager des

Deutschen Kreuzes

in Gold, Grazer akad. Burschenschaft Germania, Wiener akad. Burschenschaft Moldavia

- Gerhard Schacht

(1916?1972), Oberst, Militarattache, Trager des Ritterkreuzes, Berliner Burschenschaft Franconia,

Berliner Burschenschaft der Marker

- Otto Skorzeny

(1908?1975), SS-Obersturmbannfuhrer, Leiter mehrerer

Kommandounternehmen

;

Akademische Burschenschaft Markomannia Wien

- Erich Topp

(1914?2005), U-Boot-Kommandant, Trager des

Ritterkreuzes mit Eichenlaub und Schwertern

, Konteradmiral der Bundesmarine,

Burschenschaft Teutonia Kiel

- Kurt Versock

(1895?1963), General der Gebirgstruppe, Trager des Ritterkreuzes,

Burschenschaft Arminia Leipzig

- Claus Voss

(1929?2015), Generaloberstabsarzt,

Inspekteur des Sanitats- und Gesundheitswesens

,

Munchener Burschenschaft Arminia

- Gerhard Wachter

(1929?2004), Generalleutnant, Prasident der

Hochschule der Bundeswehr Munchen

,

Hannoversche Burschenschaft Alt-Germania

- Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont

(1896?1967),

SS-Obergruppenfuhrer

und General der Waffen-SS, Burschenschaft Teja-Bavaria Munchen

- Franz Adickes

(1846?1915), Oberburgermeister von Frankfurt/Main. Burschenschaft Alemannia Heidelberg

- Victor Adler

(1852?1918), Politiker, Begrunder der

Sozialdemokratischen Arbeiterpartei

Osterreichs; Burschenschaft Arminia Wien

- Robert Blum

(1807?1848), Politiker, Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung;

Leipziger Burschenschaft Germania

(Ehrenmitglied)

- Rudolf Breitscheid

(1874?1944), sozialdemokratischer Politiker;

Burschenschaft Arminia Marburg

- Eberhard Diepgen

(* 1941) (CDU), ehemaliger Regierender Burgermeister

Berlins

; Burschenschaft Saravia Berlin

- Hermann Dietrich