Das

Bistum Basel

(

lateinisch

Dioecesis Basiliensis

) ist eine

Diozese

der

romisch-katholischen Kirche

in der

Schweiz

. Es ist sowohl flachenmassig als auch nach Anzahl Katholiken das grosste Schweizer Bistum.

Heute umfasst das Bistum Basel das Territorium der Schweizer

Kantone

Aargau

,

Basel-Landschaft

,

Basel-Stadt

,

Bern

,

Jura

,

Luzern

,

Schaffhausen

,

Solothurn

,

Thurgau

und

Zug

. Das Bistum Basel hat seinen Sitz in

Solothurn

. Bischofskirche ist die Solothurner

St. Ursenkathedrale

.

Das Bistum Basel grenzt im Norden an die Erzbistumer

Strassburg

und

Freiburg

sowie (uber den

Bodensee

) an das Bistum

Rottenburg-Stuttgart

, im Osten an die Bistumer

St. Gallen

und

Chur

, im Suden an das Bistum

Sitten

und im Westen an das Bistum

Lausanne, Genf und Freiburg

sowie an das Bistum

Belfort-Montbeliard

(Beffort-Mompelgard)

.

Wie alle Schweizer Bistumer ist das Bistum Basel

immediat

(auch als

exemt

bezeichnet) ? das heisst, es gehort nicht zu einer

Kirchenprovinz

(mit einem

Metropoliten

bzw.

Erzbischof

an der Spitze), sondern untersteht direkt dem

Heiligen Stuhl

in

Rom

.

Das Bistum Basel ist ein altes

Bistum

, dessen Anfange ins 4. Jahrhundert in die Zeit des

Romischen Reiches

zuruckgehen. Der Bischof hatte uber die Jahrhunderte verschiedene Residenzstadte in seinem

Sprengel

, zunachst in

Kaiseraugst

, dann in

Basel

, spater in

Pruntrut

und bis heute in

Solothurn

.

Als bischofliche Residenzstadt war Basel uber Jahrhunderte hinweg geistiger und intellektueller Anziehungspunkt fur gelehrte

Kleriker

und

Monche

, ausserdem eine Wirkungsstatte verschiedener

Orden

. Hier entstand im 15. Jahrhundert ein Versammlungsort fur ein wichtiges romisch-katholisches Kirchenkonzil (

Basler Konzil

), was u. a. zur Grundung der

Universitat Basel

im Jahre 1460 durch Privileg von

Papst

Pius II.

fuhrte. Ausserdem war die Stadt Wirkungsstatte des

romisch-katholischen Priesters

,

Augustiner-Chorherrn

und

Humanisten

Erasmus von Rotterdam

, der mit seiner im Jahr 1516 publizierten kritischen Neuubersetzung des griechischen Neuen Testaments ins Lateinische (

Novum Instrumentum omne

, eine Uberarbeitung der

Vulgata

) unter Klerikern und Gelehrten fur Gesprachsstoff sorgte und Anlass fur theologische Debatten bot.

Infolge der

Reformation

durch die Basler Zunfte wurden das

Domkapitel

und der romisch-katholische

Adel

1529 aus

Basel

vertrieben und das

Munster

ubernommen. Die Reformation hatte keine Auswirkungen auf die weltliche Herrschaft des Bischofs als

Furstbischof

im

Furstbistum Basel

, einem vom

Heiligen Romischen Reich

zu

Lehen

gehenden

reichsunmittelbaren

Hochstift

. Seit 1828 ist die Stadt

Solothurn

Residenzstadt und offizieller Verwaltungssitz des Bischofs von Basel und die fruhklassizistische

St. Ursenkathedrale

in Solothurn

Kathedrale

des Bistums; Basel gehort aber nach wie vor zur

Diozese

Basel.

Von 999 bis 1803 war der Bischof von Basel Furstbischof, d. h. Bischof der Diozese Basel und zugleich Furst des

Heiligen Romischen Reiches Deutscher Nation

und als solcher weltlicher Landesherr im heutigen

Kanton Jura

, im

Berner Jura

, im

Birseck

, im

Laufental

sowie in

Schliengen

,

Istein

und

Binzen

im badischen

Markgraflerland

? Gebiete, die zum Hochstift Basel gehorten und das Territorium des

Furstbistums Basel

bildeten.

[2]

Die alteste Bischofsliste ist der

Laterculus Monasteriensis

aus dem 11. Jahrhundert, erhalten in der

Abtei Munster

im

Elsass

.

[3]

Als erster Bischof von Basel ist hier ein

Walaus

genannt, der unter

Papst Gregor III.

(r. 731?741) ernannt worden sei. Ob hier ein neues Bistum unter

frankischer

Herrschaft entstanden war, oder ob der antike Bischofssitz von

Augusta Raurica

nach Basel verlegt wurde, ist unbekannt. Jedenfalls wurden spater die Bischofe von Augusta Raurica in die Liste der Bischofe von Basel aufgenommen.

Die Colonia

Augusta Raurica

lag zunachst in der romischen

Provinz

Germania superior

, dann ab dem Jahr 297 nach der diokletianischen Reichsreform in der Provinz

Maxima Sequanorum

mit Zivilverwaltungshauptort in

Besancon

, als Teil der Prafektur

Gallia

in der Diozese

Dioecesis Galliarum

. Dementsprechend war das Bistum Basel vom Beginn der Uberlieferung bis 1801 ein

Suffraganbistum

des

Erzbistums Besancon

.

Als erster Bischof gilt seit dem Hochmittelalter der legendare

Pantalus

, der im Bistum als Heiliger verehrt wird.

Bischof

Justinianus

nahm nachweislich an den Konzilen von

Serdica

343 und

Koln

346 teil. Wie jedoch die Ausgrabungen der Fundamente einer spatantiken Kirche in Kaiseraugst zeigen, muss es bereits zuvor in dieser Gegend christliche Gemeinden gegeben haben.

Im 7. Jahrhundert erwahnt

Jonas von Bobbio

in seiner Vita des

hl. Eustasius von Luxeuil

den Monch

Ragnachar

aus dem

Kloster Luxeuil

als Bischof von Basel und Augst. Wahrend der Zeit des

Herzogtums Elsass

verschwindet das Bistum fur ein Jahrhundert aus den Quellen und das

Bistum Straßburg

pastorisierte Unter- und Oberelsass.

[4]

Unter der Herrschaft des Frankenkonigs

Pippin III.

(† 768) soll dann

Walaus

als Bischof von Basel eingesetzt worden sein.

Da ihn das

Laterculus Monasteriensis

aber als

archiepiscopus

erwahnt (wahrend Basel nie Erzbistum war) ist seine Funktion als Bischof von Basel allerdings umstritten. Zur Zeit

Karls des Grossen

erfuhr die Diozese Basel unter dem Bischof

Haito

ihre erste Blute. Haito war, wie

Waldo

, Monch und Abt des

Klosters Reichenau

und daneben Vertrauter und Berater des Kaisers, fur den er 811 als Gesandter nach

Konstantinopel

zum

ostromischen

Kaiserhaus und zum

Patriarchen von Konstantinopel

reiste. Haito veranlasste auch den Bau des

Basler Munsters

. Damit wurde Basel vermutlich auch bischofliche Residenz,

Haitos Nachfolger

Udalricus

soll am 31. Mai 824 in die Stadt eingezogen sein, erst am 10. Juni 825 wurde er zum Priester geweiht.

Nach Udalricus ist die Liste der Basler Bischofe des 9. und 10. Jahrhunderts im

Laterculus Monasteriensis

nur luckenhaft uberliefert. Ein Bischof

Rudolf II.

ist nur aus einer Grabinschrift bekannt, laut der er 917 bei der Zerstorung Basels durch die Ungarn getotet worden sein soll. Erst mit dem ersten Furstbischof,

Adalbero II.

, der 999 von

Rudolf III. von Burgund

die

Abtei Moutier-Grandval

als Lehen erhielt, wird die Liste der Basler Bischofe luckenlos.

Wappen des Furstbistums Basel, das heute in den Bischofswappen der Bischofe von Basel weiterverwendet wird: eine rote

Bischofskrumme (Baselstab)

auf silbernem Grund

Wappen des Furstbistums Basel, das heute in den Bischofswappen der Bischofe von Basel weiterverwendet wird: eine rote

Bischofskrumme (Baselstab)

auf silbernem Grund

Das weltliche Herrschaftsgebiet der Bischofe von Basel im 16. Jahrhundert

Das weltliche Herrschaftsgebiet der Bischofe von Basel im 16. Jahrhundert

Das

Basler Munster

war bis zur

Reformation

Kathedrale des Bistums

Das

Basler Munster

war bis zur

Reformation

Kathedrale des Bistums

Im

Mittelalter

gelangte der Bischof von Basel, wie viele andere Bischofe auch, zu

weltlicher

Macht und wurde

Furstbischof

eines

Hochstifts

. Die territoriale Entwicklung dieses

Furstbistums

nahm 999 mit den Schenkungen der altehrwurdigen

Benediktiner

abtei

Moutier-Grandval

und des

Munstertales

im

Berner Jura

sowie des Stifts

Saint-Ursanne

im heutigen

Kanton Jura

durch den kinderlosen Konig

Rudolf III. von Burgund

ihren Anfang. Hinzu kamen spater als Zugange zum

Hauensteinpass

, das

Sisgau

und das

Buchsgau

sowie, ausserhalb der

Diozese

gelegen, Gebiete am

Bielersee

, die Herrschaft

Pruntrut

, die Landvogtei

Schliengen

mit

Istein

und

Kleinbasel

. Der Mittelpunkt des geistlichen Furstentums Basel war die Stadt mit ihrem

Munster

und den

Domherren

hausern. Die grosste Ausdehnung hatte die weltliche Herrschaft unter Bischof

Burkard

(1072?1107), der in der Gunst Kaiser

Heinrichs IV.

stand, weil er ihn im

Investiturstreit

unterstutzte und ihn sogar nach

Canossa

begleitete. Der Investiturstreit mundete letztlich ins

Wormser Konkordat

von 1122, das dem Papst (und nicht mehr dem Kaiser) kunftighin die Vollmacht einraumte, alle Reichsbischofe in ihre geistlichen Wurden einzusetzen. Damit wurde die Bindung der Bistumer und somit auch des Basler Bistums an die romische Kurie gestarkt.

[5]

Nicht zuletzt deshalb setzte bei den verstreuten und verschiedenartigen weltlichen Besitztumern und Rechten des Hochstifts nach einer langeren Zeit der

Stagnation

langsam ein Zerfall ein, indem der Bischof den mit Erfolg ihre Herrschaft ausbauenden

Habsburgern

, aber auch der mit Beharrlichkeit ihre

Autonomie

anstrebenden Basler

Burgerschaft

immer starkeren Einfluss zugestehen musste. Die ehemals bischoflichen Stadte

Breisach

,

Neuenburg am Rhein

und

Rheinfelden

wurden eine Beute der Habsburger und fielen zuruck ans Reich. Auch im

Elsass

und in Basel selbst machte sich von der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts an der habsburgische Einfluss in starkem Masse geltend. Darum richtete konsequenterweise der Bischof seine

Territorialpolitik

auf den

Jura

aus. Die umstrittene Bischofswahl von 1436 wurde auf dem von 1431 bis 1449 tagenden

Konzil von Basel

verhandelt. Mit der einsetzenden Reformation verlegte der Bischof 1527 seine Residenz von der Stadt Basel ins furstbischofliche Schloss zu Pruntrut, das Domkapitel blieb hingegen bis 1529 weiterhin in der Stadt.

Am 9. Februar 1529, einem Fasnachtsdienstag, sturmten die

Reformierten

in das Basler Munster und zerstorten beim

Bildersturm auf das Basler Munster

seine Ausstattung weitgehend. Unermessliche

sakrale

Kunstschatze des mittelalterlichen Basel gingen dabei verloren. Durch gluckliche Umstande blieb der beruhmte

Basler Munsterschatz

vollstandig erhalten. Am 12. Mai siedelten die Domherren und Kaplane, welche nicht zur Reformation gewechselt hatten oder auf ihre Nebenpfrunde gezogen waren, ins katholische

Freiburg im Breisgau

. Dort schloss das Domkapitel am 28. August 1529 mit der Stadt einen Vertrag uber die rechtlichen und steuerlichen Belange, den Erwerb von Hausern, Kapitel- und Amtshaus sowie uber die Benutzung des Freiburger Munsters. Damit horte Basel fur immer auf, Sitz des Bischofs und des Domkapitels zu sein. Verwaltungssitz des Domkapitels war ab 1587 das

Sturtzelsche

Haus, heute

Basler Hof

genannt.

Mit dem Wegzug aus Basel und der Ubersiedlung nach Freiburg 1529 hat das Domkapitel seine wesentliche Aufgabe verloren, die Arbeiten in der Basler Kathedrale mit dem Organisieren der fast pausenlosen

Totenmessen

an den ca. 60 Altaren und insbesondere der fortwahrende bauliche Unterhalt des grossen und kunstvollen Gebaudes. Das Wahlrecht des Bischofs ist dem Domkapitel geblieben, aber eine Beteiligung an der weltlichen Regierung des Bistums war kaum mehr moglich. Die Distanz zwischen Freiburg und Pruntrut betragt ca. 100 km. Die Tatigkeit der Domherren beschrankte sich wohl, abgesehen vom

Stundengebet

, auf das Beibringen der Ertrage der bischoflichen Guter, das ihnen den standesgemassen Lebensunterhalt ermoglichte.

[6]

Weltliche und geistliche Hoheit des Bistums Basel im 15. Jahrhundert

Weltliche und geistliche Hoheit des Bistums Basel im 15. Jahrhundert

Die territoriale Ausdehnung des weltlichen Furstbistums und des geistlichen Bistums waren nicht deckungsgleich. Der weltliche Besitz des Furstbischofs erstreckte sich uber die

Jurakette

vom

Bielersee

bis zur

Burgundischen Pforte

und in die

Oberrheinische Tiefebene

. Das Gebiet war sprachlich zweigeteilt: Die Mehrheit sprach franzosisch, deutschsprachig waren nur die Amter

Zwingen

,

Pfeffingen

,

Birseck

,

Biel

, die drei rechtsrheinischen Gebiete und der furstliche Hof in Pruntrut. Nicht weniger kompliziert war die konfessionelle Situation: Der Suden des weltlichen Besitzes war reformiert, der Norden und die deutschen Amter katholisch. Besonders verwirrlich prasentierte sich die

staatsrechtliche

Situation, gehorte doch der Norden zum

Heiligen Romischen Reich

und bildete mit dem

wurttembergischen Mompelgard

(

Montbeliard

) eine Reichs

exklave

zwischen Frankreich und der Eidgenossenschaft. Die sudlichen Amter dagegen waren mit verschiedenen schweizerischen Orten ver

burgrechtet

. So war die Stadt Biel mit

Bern

,

Freiburg i. U.

und

Solothurn

eng verbunden und galt deshalb als

Zugewandter Ort

der

Eidgenossenschaft

. Der Furstbischof war nur noch nominelles Stadtoberhaupt. Das Stadtchen

La Neuveville

und die

Propstei Moutier-Grandval

waren mit Bern verburgrechtet, die

Pramonstratenserabtei Bellelay

und das Chorherrenstift

Moutier-Grandval

mit Sitz in

Delsberg

waren mit Solothurn verbundet.

Schloss

Pruntrut

, 1527?1792 Residenz der Basler Furstbischofe

Schloss

Pruntrut

, 1527?1792 Residenz der Basler Furstbischofe

Furstbischof

Jakob Christoph Blarer von Wartensee

verbundete sich als Gegengewicht zum Einfluss des reformierten Bern im Sudjura 1579 mit den sieben katholischen Orten der

Alten Eidgenossenschaft

. Da das Bundnis bis 1735 immer wieder erneuert wurde, galt das Furstbistum zeitweise ebenfalls als Zugewandter Ort der Eidgenossenschaft. Eine Aufnahme als 14. Ort der Eidgenossenschaft scheiterte jedoch am Widerstand der reformierten Orte.

Das geistliche Bistum, die Diozese, hatte eine grossere Ausdehnung als das weltliche Furstbistum und erstreckte sich weit uber das Hochstift hinaus, umfasste es doch auch Teile des

Elsass

, das

osterreichische

Fricktal

und grosse Teile des

Kantons Solothurn

. Der grosste Teil des Hochstifts gehorte zwar kirchlich zur eigenen Diozese, die

Ajoie

mit Pruntrut, dem Sitz des Basler Furstbischofs, unterstand jedoch geistlich dem

Erzbischof

von

Besancon

. So musste der Basler Bischof fur alle kirchlichen Amtshandlungen in seiner Residenzstadt zuerst die Bewilligung des zustandigen Besanconer Bischofs einholen. Erst 1779 wurde im Rahmen eines Gebietsabtausches die Ajoie kirchlich zum Bistum Basel geschlagen. Der Suden, sudlich der

Pierre-Pertuis

, war Teil der

Diozese Lausanne

, und die rechtsrheinischen Gebiete mit der

Landvogtei Schliengen

gehorten zum

Bistum Konstanz

. Kirchenrechtlich gehorte die Diozese bis 1801 zur Kirchenprovinz des

Erzbistums Besancon

.

Arlesheimer Domkirche

, Kathedrale des Bistums Basel und Sitz des Domkapitels 1678?1792

Arlesheimer Domkirche

, Kathedrale des Bistums Basel und Sitz des Domkapitels 1678?1792

Im Vorfeld des

Hollandischen Krieges

zwischen

Ludwig XIV.

und Kaiser

Leopold I.

, als Verbundetem der protestantischen

Niederlande

, sah sich das Basler Domkapitel in Freiburg vor wachsenden Schwierigkeiten. Zunachst kurzten die Osterreicher 1670 die Einkunfte und quartierten 1672 im Basler Hof Militar ein. 1675 konfiszierten die Franzosen die Haupteinkunfte des Kapitels im Elsass und im

Sundgau

. Als dann die Truppen Ludwigs XIV. im November 1677 die Stadt Freiburg eingenommen hatten, erkannten die neuen Machthaber das Domkapitel nicht als eine neutrale, dem Bistum Basel angehorende Korperschaft an. Sie behielten dessen Einkunfte so lange zuruck, bis die Domherren Freiburg verlassen und sich im Bistum Basel niedergelassen hatten. Im

Frieden von Nimwegen

am 1. November 1678 wurde dem Domkapitel schliesslich der freie Abzug gewahrt. Nach Aufforderung des Bischofs in Pruntrut zog das Kapitel noch im selben Jahr nach

Arlesheim

, welches als neuer Sitz vorgesehen war. Am 5. Dezember 1678 traf der

Weihbischof

und zwischen dem 18. und 19. Dezember die ubrigen Domherren im damals kleinen Bauerndorf Arlesheim ein.

Unter dem Bischof

Johann Konrad von Roggenbach

wurde ?die Erbauung einer Kirche, Kapitelhaus fur Geschafte und Akten und Hauser fur die Domkapitulare“ beschlossen. 1681 konnten der

Arlesheimer Dom

geweiht und die Domherrenhauser bezogen werden.

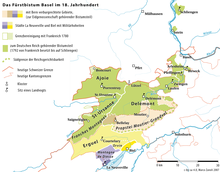

Das Furstbistum Basel im 18. Jahrhundert

Das Furstbistum Basel im 18. Jahrhundert

Mit dem Ausbruch der

franzosischen Revolution

brauten sich dunkle Wolken uber dem Hochstift zusammen. Wegen seiner exponierten Lage bekam es die Auswirkungen des Umbruchs in Frankreich bald zu spuren. Als 1789 die franzosische Nationalversammlung alle Feudalrechte aufhob, verloren der Furstbischof und das Domkapitel samtliche Einkunfte aus dem Elsass. Schliesslich wurde 1790 das Elsass kirchlich von der Diozese Basel abgetrennt und dem neuen konstitutionellen Bistum Colmar unterstellt. Im gleichen Jahr bildeten sich im verbliebenen Teil des Bistums erste revolutionare Klubs und es brachen Unruhen aus. Kaiser

Leopold II.

sandte dem bedrangten Furstbischof osterreichische Truppen, die in den folgenden Wochen vom Breisgau her uber Basler Gebiet in Pruntrut einmarschierten und den Aufstand niederschlugen. Nachdem am 20. April 1792 Frankreich dem

Kaiser

den Krieg erklart hatte, marschierten franzosische Truppen in das Reichsgebiet des Furstbistums ein. In der Nacht vom 27. auf den 28. April verliess der Furstbischof mit seinem Hof Pruntrut und floh zunachst nach Bellelay, dann nach Biel. Von hier aus versuchte er, den Einschluss des gesamten Furstbistums in die helvetische

Neutralitat

zu erreichen; dies gelang ihm aber nur bedingt mit dem sudlichen Teil, da besonders die reformierten Stadte Zurich und Basel mit einer Herausforderung Frankreichs keine Risiken eingehen wollten. Nach dem Tuileriensturm in Paris im August 1792 radikalisierte sich die Stimmung, so dass im November einheimische

Revolutionare

mit franzosischer Ruckendeckung die Absetzung des Furstbischofs proklamierten und die

Raurachische Republik

ausriefen. Damit hatte der Bischof auch den Norden seines Landes verloren und floh nach

Konstanz

unter kaiserlichen Schutz. Zur Verwaltung der sudlichen Amter setzte er einen Regentschaftsrat in

Pieterlen

bei Biel ein, welcher die Verwaltung in den sudlichen, schweizerischen Gebieten des Furstbistums bis 1797 weiterfuhren konnte. Das Domkapitel in Arlesheim verhielt sich ruhig, um nicht die Aufmerksamkeit Frankreichs auf sich zu ziehen; doch am 23. November 1792 ruckten franzosische Truppen in das Dorf ein. Rechtzeitig hatte das Kapitel sein Archiv und den Domschatz nach Basel in Sicherheit gebracht. Auch baten die Domherren die beiden Kantone Bern und Basel um militarischen Schutz; doch diese waren nicht gewillt, wegen des Basler Domkapitels einen Konflikt mit Frankreich zu riskieren. Am 9. Dezember stellten die Franzosen die Domherren unter Hausarrest; doch mit Duldung des franzosischen Kommandanten in Arlesheim konnten sich die Domherren nach und nach in den nahegelegenen neutralen Kanton Solothurn absetzen. In einer Sitzung in Konstanz mit dem Furstbischof beschloss das von 16 auf 6 Domherren geschmolzene Kapitel, den Sitz von Arlesheim wieder nach Freiburg im Breisgau zu verlegen. Ab Mai 1793 befanden sich keine Domherren mehr in Arlesheim. Darauf wurden die Domherrenhauser geplundert, das Mobiliar kurz und klein geschlagen, der Rest des Kapitelarchivs verbrannt und der Dom als

Kantonnement

und Pferdestall verwendet.

Am 9. Marz 1794 starb Furstbischof von Roggenbach. Das Domkapitel wahlte

Franz Xaver von Neveu

zum Nachfolger, seit 1790 Domherr und daneben auch Pfarrer in

Offenburg

. Zunachst residierte der neue Furstbischof in Offenburg und begab sich anschliessend nach Konstanz zu seiner kleinen Exilregierung. Zwischen 1794 und 1797 versuchte er, die helvetischen Gebiete fur sein Bistum zu sichern und die besetzten nordlichen Gebiete zuruckzubekommen. Er hatte auch den Mut, im Sommer 1796 unangekundigt seinen Sitz von Konstanz nach

La Neuveville

zu verlegen. Auf Druck Frankreichs und des benachbarten Bern musste er das Dorf jedoch wieder verlassen und siedelte ins

luzernische

Kloster St. Urban

uber. Am 17. Oktober 1797 folgte der zweite grosse Schlag gegen das Furstbistum, als Osterreich und Frankreich in

Campo Formio

Frieden schlossen. Der Kaiser trat Frankreich in einem Vertrag das ganze linke Rheinufer ab und gab ihm daruber hinaus freie Hand in der Schweiz. Bereits am 14. Dezember marschierten franzosische Truppen im Suden des Bistums ein, besetzten die helvetischen Amter, eingeschlossen Biel. Diese Gebiete wurden darauf zum

Departement du Mont Terrible

geschlagen. Damit stand Ende 1797 nur noch das kleine rechtsrheinische

Amt Schliengen

unter der Herrschaft des Furstbischofs. Bischof von Neveu floh Ende 1797 mit dem furstbischoflichen Archiv von St. Urban nach Konstanz auf Reichsgebiet und beim Einmarsch Frankreichs in die Schweiz anfangs 1798 weiter nach

Ulm

,

Passau

und schliesslich 1800 nach

Wien

. Auch der

Zweite Koalitionskrieg

brachte keine Moglichkeit zur Ruckkehr des Basler Bischofs in sein altes Hochstift. Im

Reichsdeputationshauptschluss

vom 25. Februar 1803 wurden alle geistlichen Territorien ausser

Mainz

, dem

Johanniterorden

und dem

Deutschen Orden

sakularisiert

und ihre Gebiete weltlichen Fursten ubergeben. Das furstbischoflich-baslerische Schliengen kam Ende 1802 an den Markgrafen von Baden. Der Furstbischof verlor wie alle anderen Reichsbischofe und Reichsabte nebst seinem Land auch seinen Sitz im

Reichstag

, bekam aber wie die Domherren eine Pension. Damit hatte das Hochstift Basel endgultig aufgehort zu existieren.

Die

St. Ursenkathedrale

in Solothurn ist seit 1828 Kathedrale des Bistums Basel

Die

St. Ursenkathedrale

in Solothurn ist seit 1828 Kathedrale des Bistums Basel

Nach der Sakularisation war der verarmte Franz Xaver von Neveu nur noch Bischof einer schweizerischen Mini-Diozese, welche aus dem mittlerweile schweizerisch gewordenen

Fricktal

und einem Teil von Solothurn bestand. Neveu kehrte nach Offenburg auf seine Pfarrstelle zuruck und versuchte von dort aus zwischen 1803 und 1813 mit Hilfe des

Nuntius

in

Luzern

, das Bistum Basel als ein schweizerisches Bistum wieder zu errichten. Wahrend der

napoleonischen

Zeit waren Neveus Anstrengungen vergeblich; doch als Ende 1813 das

franzosische Kaiserreich

zusammenbrach, schopfte er neue Hoffnung und bat die drei alliierten Monarchen um die Wiederherstellung seines Hochstifts. Im ersten Frieden von Paris im Jahr 1814 wurde Frankreich in seinen Grenzen vom 1. Januar 1792 wiederhergestellt. Damit war vorgezeichnet, dass das Bistum wieder schweizerisch werden wurde, ohne jedoch einen eigenen

Kanton

zu bilden. Im Herbst 1814 begann in

Wien der Kongress

, der auch uber das die Gebiete des Furstbistums entscheiden sollte. Furstbischof von Neveu hatte drei Ziele:

- die Wiederherstellung seiner weltlichen Herrschaft,

- eine Garantie fur die Existenz der Diozese Basel,

- die Sicherung seiner Pension.

Der Wiener Kongress war nicht geneigt, nach der Sakularisation wieder geistliche Furstentumer zu errichten, und verteilte das ehemalige Gebiet des Furstbistums Basel wie folgt: Der grosste Teil mit den Juraschluchten und -passen ging territorial an den Kanton Bern und ein kleinerer Teil, das

Birseck

, an den Kanton Basel. Immerhin konnte Neveu seine beiden anderen Forderungen durchsetzen. So mussten die Kantone Bern und Basel die Pensionen fur ihn, seine Domherren und einige Beamte ubernehmen. Der wichtigste Erfolg jedoch war die Garantie der Existenz einer Diozese Basel in den Schlussakten des Wiener Kongresses. Damit waren die Weichen zur Wiederherstellung des alten Bistums Basel gestellt.

Die Darstellung von

Grafiken

ist aktuell auf Grund eines Sicherheitsproblems deaktiviert.

Entwicklung der Mitgliederzahlen

Am 17. September 1814 wurde das Gebiet des Bistums Basel, also der nordliche Teil des Jura und die ehemaligen deutschen Amter, kirchlich dem ehemaligen Furstbischof Neveu unterstellt. Sein Bistum jedoch bestand de facto nur noch aus dem Fricktal, das bis 1802 osterreichisch gewesen war, dem heutigen Kanton Jura und dem Anteil des Bistums Basel am Kanton Solothurn und war so kaum lebensfahig.

So setzte Neveu sich weiter fur die Neugrundung einer grosseren Diozese Basel, den Erhalt des Namens und Pruntrut als dessen Residenzstadt ein. Durch die Abtrennung des Schweizer Teils vom Bistum Konstanz kamen der konstanzische und im gleichen Jahr auch der Lausanner Teil des Kantons Solothurn zum Bistum Basel ebenso wie der rechtsrheinische Teil des Kantons Basel, d. h.

Kleinbasel

, mit der neu gegrundeten katholischen Pfarrei Basel. 1820 schloss sich der Kanton Luzern, der fruher auch Konstanz unterstanden hatte, provisorisch dem Bistum Basel an.

1828 kam es aufgrund eines Konkordats zwischen Basel, Luzern, Solothurn und Zug mit Papst

Leo XII.

zur Neuerrichtung des Bistums Basel mit Bischofssitz in Solothurn.

An der Neugrundung des Bistums waren aktiv die Kantone Solothurn, Bern, Zug und Luzern beteiligt. Die feierliche Verkundigung der Neuorganisation erfolgte am 13. Juli 1828 am neuen Bischofssitz in

Solothurn

. Das Kollegiatstift St. Urs und Viktor wurde dabei zum Kern des neuen Domkapitels, bestehend aus je drei

Kapitularen

aus den Kantonen Luzern, Bern und einem aus dem Kanton Zug.

Am 23. August 1828 starb der ehemalige Furstbischof und neue Bischof des Bistums Basel

Franz Xaver von Neveu

in Offenburg. Als sein Nachfolger wurde 1828 der Generalprovikar fur den Kanton Solothurn,

Joseph Anton Salzmann

, vom Domkapitel gewahlt.

Der

Kanton Aargau

schloss sich im Dezember 1828, der

Kanton Thurgau

dann im April 1829 dem Konkordat an, im Oktober 1829 wurden ausserdem die katholischen Gemeinden im

Birseck

ins Bistumsgebiet eingegliedert. Im Juni 1864 trat auch der

Kanton Bern

, dessen Gebiete links der Aare bis dahin zum

Bistum Lausanne

gehort hatten, dem Konkordat bei. Der

Kanton Schaffhausen

sowie das restliche Territorium des alten

Kantons Basel

(ab 1833 Halbkantone

Basel-Stadt

und

Basel-Landschaft

) wurden erst im Mai 1978 offiziell ins Bistum eingegliedert, der 1979 gegrundete

Kanton Jura

trat dem Konkordat schliesslich 1981 bei.

[7]

Seit den 1970er Jahren wird diskutiert, das Bistum Basel neu zu ordnen, da es mit grossem Abstand das grosste Schweizer Bistum und zudem in zwei Teile zerschnitten ist. Insbesondere eine mogliche Abspaltung des Gebiets der Kantone Thurgau und Schaffhausen, sowie auch Luzern, wurde immer wieder diskutiert. Bis dahin blieben sichtbare Konsequenzen aus dieser Diskussion jedoch aus.

Seit Ende der 1980er Jahre werden infolge des

Priestermangels

auch

Diakone

und

Laien

mit der Leitung von Pfarreien beauftragt.

[8]

Das Bistum Basel ist in drei Bistumsregionen gegliedert:

[9]

- Bistumsregion St. Verena

: umfasst die Kantone Bern, Jura und Solothurn; Sitz des Bischofsvikariats St. Verena in der Stadt

Biel

;

Bischofsvikar

: Georges Schwickerath

- Bistumsregion St. Urs

: umfasst die Kantone Aargau, Basel-Landschaft und Basel-Stadt; Sitz des Bischofsvikariats St. Urs in der Stadt

Liestal

; Bischofsvikar: Dr. Valentine Koledoye

- Bistumsregion St. Viktor

: umfasst die Kantone Luzern, Schaffhausen, Thurgau und Zug; Sitz des Bischofsvikariakts St. Viktor in der Stadt

Luzern

; Bischofsvikar: Hanspeter Wasmer

Die

Pfarreien

des Bistums sind in rund 100

Pastoralraumen

zusammengefasst.

Die

Diozesankurie

umfasst die Leitungs- und Verwaltungsorgane des Bistums:

[10]

- Generalvikariat

- Bischofsvikariate (St. Verena, St. Urs, St. Viktor sowie Bischofsvikariat fur Orden und religiose Gemeinschaften)

- Offizialat

- Abteilung

Pastoral

- Abteilung Bildung

- Abteilung Personal

Moderator curiae

ist der Generalvikar des Bistums, Dr. Markus Thurig.

Das

Domkapitel

unterstutzt den

Diozesanbischof

in der Leitung des Bistums. Es besteht aus insgesamt 18 Domherren und setzt sich aus dem Residentialkapitel sowie den nicht residierenden Domherren zusammen.

[11]

Der Diozesanbischof und die Mitglieder der Diozesankurie werden von einer Vielzahl von Raten, Kommissionen und Arbeitsgruppen hinsichtlich der strategischen Entwicklung des Bistums beraten und informiert. Das Bistum Basel verfugt uber folgende Rate:

[12]

- Bischofsrat

- Priesterrat

- Rat der Diakone, Theologinnen und Theologen

- Diozesaner Seelsorgerat

Das

Priesterseminar

sowie Seminar fur kirchliche Berufe des Bistums Basel ist das

Seminar St. Beat

in

Luzern

.

[13]

Im Bistum Basel tragen die folgenden Kirchen den Titel einer

Basilica minor

:

→

siehe auch

Liste der Basiliken in den deutschsprachigen Landern

Im Bistum Basel stehen zahlreiche weitere romisch-katholische Kirchen, die aufgrund ihrer Geschichte, Grosse oder Architektur von besonderer Bedeutung sind. Dazu zahlen etwa:

- Dom St. Maria Immaculata (Arlesheimer Dom)

,

Arlesheim

(fruher Sitz des Domkapitels des Bistums Basel, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt

,

Baden

(Veranstaltungsort der

Badener Disputation

von 1526, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche St. Anton

, Basel (erste Kirche der Schweiz aus Sichtbeton, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche St. Marien

, Basel (erster katholischer Kirchenbau in der Stadt Basel seit der Reformation)

- Stiftskirche St. Michael

,

Beromunster

(Ordenskirche der Schweizerischen Statthalterei des

Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem

, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Stadtkirche St. Nikolaus

,

Bremgarten AG

(Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche St. Maria Immaculata

,

Biel

(erster katholischer Kirchenbau in der Stadt Biel seit der Reformation, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche St. Jakob

,

Cham

(Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche St. Jakob

,

Escholzmatt

(grosste Kirche im Entlebuch, gilt als eines der wichtigsten Beispiele einer neugotischen Hallenkirche in der Schweiz)

- Klosterkirche

,

Fischingen

(Benediktinerkloster, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Stadtkirche St. Nikolaus, Frauenfeld

(Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Stadtkirche St. Eusebius

,

Grenchen

(klassizistischer Kirchenbau nach Planen von

Niklaus Purtschert

, Kulturgut von regionaler Bedeutung)

- Pfarrkirche St. Pankratius

,

Hitzkirch

(ehemalige Deutschordenskirche)

- Stifts- und Pfarrkirche St. Leodegar im Hof (Hofkirche)

,

Luzern

(Kulturgut von nationaler Bedeutung, gehort zu den bedeutendsten Kirchen der Spatrenaissance nordlich der Alpen)

- Jesuitenkirche St. Franz Xaver

, Luzern (Kulturgut von nationaler Bedeutung, erster grosser barocker Kirchenbau in der Schweiz)

- Pfarrkirche St. Paulus

, Luzern (Kulturgut von nationaler Bedeutung, stilistische Verschmelzung von Neugotik und Jugendstil)

- Pfarrkirche St. Martin

,

Malters

(gehort zu den grossen klassizistischen Kirchenbauten der Zentralschweiz, hochster Kirchturm des Kantons Luzern)

- Pfarrkirche St. Pius X.

,

Meggen

(Kulturgut von nationaler Bedeutung, Stahlbaukonstruktion mit lichtdurchlassigen Marmorplatten)

- Klosterkirche St. Martin

,

Muri

AG (ehemalige

Benediktinerabtei

, Hauskloster der Dynastie

Habsburg

, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche St. Martin

,

Olten

(Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Klosterkirche St. Urban

,

Pfaffnau

(ehemalige

Zisterzienserabtei

, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche St. Peter

,

Pruntrut

(Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche St. Mauritius

,

Ruswil

(gehort zu den monumentalsten spatbarocken Dorfkirchen der Schweiz, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Stiftskirche

,

Saint-Ursanne

(Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche St. Maria

,

Schaffhausen

(erster katholischer Kirchenbau in der Stadt Schaffhausen seit der Reformation, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Jesuitenkirche Maria Himmelfahrt

,

Solothurn

(Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche Christ-Konig

,

Tavannes

(Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche St. Peter und Paul

,

Willisau

(gehort zu den bedeutendsten klassizistisch-spatbarocken Hallenkirchen der Schweiz, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche St. Leonhard

,

Wohlen AG

(fruhklassizistische Saalkirche, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche Heilige Familie

,

Unterageri

(imposante neugotische Kirche, Kulturgut von regionaler Bedeutung)

- Klosterkirche

,

Wettingen

(ehemaliges und besterhaltenes Zisterzienserkloster der Schweiz, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Klosterkirche Konigsfelden

,

Windisch

(gehort zu den Hauptwerken der Bettelordensarchitektur in der Schweiz, Kulturgut von nationaler Bedeutung)

- Pfarrkirche St. Michael

,

Zug

(grosstes Kirchengebaude der Stadt Zug, Kulturgut von regionaler Bedeutung)

- Verenamunster (Stiftskirche St. Verena)

,

Bad Zurzach

(Kulturgut von nationaler Bedeutung)

Eine Besonderheit des Bistums Basel ist die Bischofswahl: Wie in der 1803 untergegangenen adligen Institution des Hochstifts hat das Domkapitel auch heute das Bischofswahlrecht. Der Bischof wird vom lokalen

Klerus

gewahlt (nicht vorgeschlagen) und kann vom Papst nur bestatigt werden. Dies ist weltweit nahezu einzigartig und nur noch im

Bistum St. Gallen

zu finden.

Im Bistum Basel wird der

Regionalkalender fur das deutsche Sprachgebiet

um die folgenden

Eigenfeiern

erganzt (dahinter jeweils der Rang und die

liturgische Farbe

).

Abkurzungen:

H =

Hochfest

, F =

Fest

, G =

Gebotener Gedenktag

, g =

Nichtgebotener Gedenktag

, GK =

Generalkalender

, RK =

Regionalkalender

- 24. Januar: Sel.

Eberhard VI. von Nellenburg

(Stifter des

Klosters Allerheiligen

in

Schaffhausen

(1078/79)) ? g ? weiss ? (GK: 25. Marz)

- 21. Februar: Hll.

Germanus

und

Randoald

(Monche und Martyrer in

Moutier-Grandval

(um 675)) ? g ? rot

- 19. April: Hl.

Leo IX.

(Papst (1054)) ? G (RK: g) ? weiss

- 9. Mai: Hl.

Beatus

(Glaubensbote im

Berner Oberland

(7. Jh.)) ? g ? weiss

- 18. Mai: Hl.

Burkard von Beinwil

(Pfarrer in

Beinwil (Freiamt)

(1192)) ? g ? weiss

- 19. Mai: Hl.

Maria Bernarda Butler

? g

- 16. Juni: Sel.

Maria Theresia Scherer

? g

- 13. Juli: Hl.

Heinrich II.

(Kaiser des

Heiligen Romischen Reiches

, zweiter Patron des Bistums Basel (1024)) ? G (RK: g) ? weiss

- 22. Juli: Jahrestag der Weihe der Kirchen der Kantone

Thurgau

und

Schaffhausen

, die ihren Weihetag nicht kennen ? H ? weiss

- 24. Juli: Hl.

Ursicinus

(Einsiedler im Gebiet von

Saint-Ursanne

(vor 650)) ? g ? weiss ? (GK: 20. Dezember)

- 5. August: Hl.

Oswald

(Konig von

Northumbria

, Martyrer, Patron des

Kantons Zug

(642)) ? g ? rot

- 16. August: Hl.

Theodor

(Bischof von

Octodurus-Martinach

, Patron des

Bistums Sitten

(um 390)) ? g ? weiss

- 1. September: Hl.

Verena

(Jungfrau in

Zurzach

(4. Jh.)) ? G ? weiss

- 2. September: Sel.

Apollinaris Morel

(Ordenspriester, Martyrer (1792)) ? g ? rot

- 25. September: Hl.

Nikolaus von Flue

(Einsiedler, Friedensstifter, Landespatron (1487)) ? H (RK: g) ? weiss

- 26. September: Jahrestag der Weihe der

Kathedrale von Solothurn

? in der Kathedrale: H, im ubrigen Bistum: F ? weiss

- 30. September: Hll.

Urs

und

Viktor

(Martyrer, Patrone des Bistums Basel (um 300)) ? H ? rot. Der Gedenktag des hl.

Hieronymus

((GK: G) ist im Bistum Basel ein nichtgebotener Gedenktag.

- 2. Oktober: Hl.

Leodegar

(Bischof von

Autun

, Patron des

Kantons Luzern

(um 676)) ? g ? rot

- 2. Sonntag im Oktober: Jahrestag der Weihe der Kirchen der Kantone

Luzern

und

Zug

, die ihren Weihetag nicht kennen ? H ? weiss

- 15. Oktober: Jahrestag der Weihe der Kirchen des Kantons

Aargau

, die ihren Weihetag nicht kennen ? H ? weiss

- 16. Oktober: Hl.

Gallus

(Monch, Einsiedler, Glaubensbote am Bodensee, Patron des Bistums

Sankt Gallen

(um 645)) ? g (RK: g) ? weiss

- 3. November: Hl.

Idda von Toggenburg

(Reklusin (13. Jh.)) ? g ? weiss

- 12. November: Jahrestag der Weihe der Kirchen der Kantone

Basel

,

Bern

und

Solothurn

, die ihren Weihetag nicht kennen ? H ? weiss

- 13. November: Hl.

Himerius

(Einsiedler bei

Saint-Imier

(7. Jh.)) ? g ? weiss

- 16. November: Hl.

Otmar

(Grunderabt von

Sankt Gallen

(759)) ? g ? weiss

- 2. Dezember: Hl.

Luzius

(Bischof von

Chur

, Martyrer, Patron des Bistums Chur (2./3. Jh.)) ? g (RK: g) ? rot

- Carl Bischoff: Das Pfalzgrafenamt der Hohen Stift Basel. In:

Basler Zeitschrift fur Geschichte und Altertumskunde

, Bd. 20, 1922, S. 313?343. (

e-periodica.ch

)

- Meinrad Schaab:

Hochstift Basel

. In:

Meinrad Schaab

,

Hansmartin Schwarzmaier

(Hrsg.) u. a.:

Handbuch der baden-wurttembergischen Geschichte

.

Band 2:

Die Territorien im alten Reich.

Hrsg. im Auftrag der

Kommission fur geschichtliche Landeskunde in Baden-Wurttemberg

. Klett-Cotta, Stuttgart 1995,

ISBN 3-608-91466-8

, S. 460?465.

- Georg Boner:

Das Bistum Basel. Ein Uberblick von den Anfangen bis zur Neuordnung 1828

. In:

Freiburger Diozesan-Archiv,

Band 88, 1968, S. 5?101.

- Albert Burckhardt-Finsler

:

Die Heiligen des Bisthums Basel

. In:

Basler Jahrbuch 1889, S. 144?171

.

- ↑

Generalvikariat

auf

www.bistum-basel.ch

, abgerufen am 26. Mai 2021.

- ↑

Hochstift

und

Furstbistum

sind zwei Ausdrucke, die eigentlich dasselbe bedeuten, aber in nicht ganz deckungsgleichen Zusammenhangen genutzt werden. Im vorliegenden Fall der territorialen Besitztumer des damaligen Furstbischofs von Basel ist insbesondere in der Schweiz der Terminus

Furstbistum

gebrauchlich, wahrend in der deutschen Geschichtsliteratur der Begriff

Hochstift

verwendet wird.

- ↑

August Bernoulli

:

Zum altesten Verzeichnis der Basler Bischofe.

In:

Basler Zeitschrift fur Geschichte und Altertumskunde

. Band 3 (1904), S. 59?64 (

doi:10.5169/seals-111577

).

- ↑

A. M. Burg:

Das elsassische Herzogtum - ein Uberblick

, in:

Zeitschrift fur die Geschichte des Oberrheins

, Band 117. Braun, Karlsruhe 1969, S. 83?95, hier S. 90

- ↑

Karl Schib

:

Weltgeschichte vom Mittelalter bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts

. Rentsch, Zurich 1983.

- ↑

Das Basler Munster. Die Kunstdenkmaler des Kantons Basel?Stadt,

Bd. 10. 2019. S. 38 ff.

- ↑

Dieter Kraus:

Schweizerisches Staatskirchenrecht

. Mohr Siebeck, Tubingen 1993, S. 320 (Anm. 718).

- ↑

Urs Corradini:

Der Diakon als Leiter der Gemeinde

. In:

Diaconia Christi

, Jg. 54 (2019), Nr. 2, S. 4?9, hier S. 4.

- ↑

Bischofsvikariate.

Bistum Basel,

abgerufen am 26. Mai 2023

.

- ↑

Diozesankurie.

Bistum Basel,

abgerufen am 26. Mai 2023

.

- ↑

Domkapitel.

Bistum Basel,

abgerufen am 26. Mai 2023

.

- ↑

Rate und Kommissionen.

Bistum Basel,

abgerufen am 26. Mai 2023

.

- ↑

Seminar St. Beat.

Bistum Basel,

abgerufen am 26. Mai 2023

.