Augustus mit Burgerkrone

(

Corona civica

)

Augustus mit Burgerkrone

(

Corona civica

)

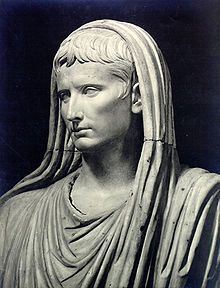

Sogenannter ?Augustus Bevilacqua“,

Munchner Glyptothek

.

Augustus

(*

23. September

63 v. Chr.

als

Gaius Octavius

in

Rom

;

[1]

†

19. August

14

n. Chr. in

Nola

bei

Neapel

) war der erste

romische Kaiser

.

Der

Großneffe

und Haupterbe

Gaius Iulius Caesars

gewann die Machtkampfe, die auf dessen Ermordung im Jahr 44 v. Chr. folgten, und war von 31 v. Chr. bis 14 n. Chr. Alleinherrscher des

Romischen Reiches

. Unter der Devise der Wiederherstellung der

Republik

?

restitutio rei publicae

? betrieb er in Wirklichkeit deren dauerhafte Umwandlung in eine

Monarchie

in Form des

Prinzipats

. Damit setzte er dem Jahrhundert der

Romischen Burgerkriege

ein Ende und begrundete die

Julisch-Claudische Kaiserdynastie

. Seine Herrschaft, nach außen durch zahlreiche Expansionskriege gepragt, mundete im Inneren in eine lang anhaltende Konsolidierungs- und Friedensphase, die als

Pax Augusta

verklart wurde.

Namen und Titel des Augustus

Inschrift auf dem Markttor von

Ephesos

mit der offiziellen Titulatur des Augustus

Inschrift auf dem Markttor von

Ephesos

mit der offiziellen Titulatur des Augustus

Der Geburtsname des spateren Augustus lautete

Gaius Octavius.

Laut

Sueton

trug er ursprunglich das

Cognomen

Thurinus,

das sonst nicht belegt ist.

[2]

Cassius Dio

nennt den Namen

Kaipias

als weiteres, jedoch wenig beachtetes Cognomen des Augustus.

[3]

Nach der testamentarischen

Adoption

durch

Caesar

im Jahr 44 v. Chr. nahm er dessen

Namen

offiziell an:

C. Iulius Caesar

oder in vollstandiger Form mit Filiation

Gaius Iulius C. f. Caesar.

[4]

Den Namenszusatz

Octavianus,

wie er nach einer Adoption eigentlich ublich gewesen ware, hat er wohl selbst nie gefuhrt, wenngleich andere, darunter

Marcus Tullius Cicero

, ihn so nannten.

[5]

Auch die moderne geschichtswissenschaftliche Literatur verwendet fur die Zeit seines Aufstiegs meist die Namen

Octavian

oder

Oktavian

, um ihn sowohl von Gaius Iulius Caesar als auch von seiner spateren Rolle als

Augustus

zu unterscheiden. Spatestens nach der offiziellen

Apotheose

Iulius Caesars im Jahr 42 v. Chr. lautete der neue Name seines Adoptivsohns

Gaius Iulius Divi filius Caesar.

[6]

Nach der Annahme des Titels

Imperator

als Vorname ? vielleicht 38 v. Chr., spatestens 31 v. Chr. ? verwendete er das ursprungliche Cognomen

Caesar

an Stelle des Gentilnamens Iulius

(Imperator Caesar Divi filius).

[7]

Am 16. Januar 27 v. Chr. verlieh ihm der

Senat

den Ehrennamen

Augustus

(dt.: ?der Erhabene“), so dass sich als vollstandige Form

Imperator Caesar Divi filius Augustus

ergab.

[8]

Der Name

Augustus

wurde wie der Name

Caesar

mit Beginn der Regierungszeit seines Nachfolgers

Tiberius

zum Bestandteil der romischen

Kaisertitulatur

.

[9]

Die Bezeichnung

Imperator

dagegen wurde von den ersten Nachfolgern des Augustus noch nicht als Praenomen gefuhrt. Zum Zeitpunkt seines Todes lauteten sein Name und seine vollstandige Titulatur:

Imperator

Caesar

Divi

filius Augustus,

Pontifex maximus

,

Co(n)s(ul)

XIII,

Imp(erator)

XXI,

Trib(uniciae) pot(estatis)

XXXVII,

P(ater) p(atriae)

(zu deutsch etwa: ?Imperator Caesar, Sohn des Vergottlichten,

[10]

der Erhabene, Hochster Oberpriester, 13 Mal Konsul, 21 Mal Imperator,

[11]

37 Mal Inhaber der tribunizischen Gewalt, Vater des Vaterlandes“). Nach seiner

Konsekration

im Jahr 14 n. Chr. wurde sein offizieller Name als

Divus Augustus Divi filius

weitergefuhrt.

[12]

Leben

Die Lebensgeschichte des Kaisers Augustus handelt von zwei scheinbar gegensatzlichen Personlichkeiten: einerseits von einem jungen, ehrgeizigen, mitunter grausamen Politiker, der im Kampf um die Macht weder Gesetz noch Skrupel kannte, andererseits von dem Kaiser, der ? einmal im Besitz dieser Macht ? außerst klugen Gebrauch von ihr machte und mit dem Prinzipat eine neue, dauerhafte Staatsordnung an die Stelle der in 100 Jahren Burgerkrieg zerrutteten Republik setzte.

[13]

Herkunft und Jugend

Der spatere Augustus und seine Schwester

Octavia

waren die Kinder des

Gaius Octavius

und seiner Frau

Atia

, einer Nichte Gaius Iulius Caesars. Uber seinen Großvater Marcus Atius Balbus war Augustus mit

Gnaeus Pompeius Magnus

verwandt. Dessen Großvater, Gnaeus Pompeius, war zugleich Augustus’ Ururgroßvater. Die Familie der Octavier gehorte den

Equites

, dem romischen Ritterstand an.

[14]

Sie war wohlhabend, aber wenig bedeutend. Als Erster seines Familienzweigs seit uber 100 Jahren schlug Gaius Octavius den

Cursus honorum

ein, stieg in den Senat auf und gelangte 61 v. Chr. bis zur

Praetur

.

Nach dem uberraschenden Tod des Vaters im Jahr 59 oder 58 v. Chr. heiratete die Mutter

Lucius Marcius Philippus

, der 56 v. Chr. das Konsulat bekleidete. Der junge Gaius wurde der Erziehung durch seine Großmutter

Iulia

ubergeben, einer alteren Schwester Caesars. Auf ihrem Landgut in

Velitrae

wuchs er auf, bis sie im Jahr 51 v. Chr. starb. Laut

Sueton

hielt Gaius die Leichenrede fur seine Großmutter. Den Rest seiner Kindheit verbrachte er im Haus seines Stiefvaters Philippus in Rom. Im Jahr 49 v. Chr. legte er die

Mannertoga

(toga virilis)

an.

[15]

Da Caesar keinen gesetzlich anerkannten Sohn hatte, nahm er sich seines Großneffen an. So wurde Octavius dank Caesars Fursprache 48 v. Chr. in das Kollegium der

Pontifices

aufgenommen. 47 v. Chr. wurde er fur die Dauer des

Latinerfestes

, an dem sich die Konsuln und die ubrigen Magistrate traditionsgemaß außerhalb Roms aufhielten, zum

Praefectus urbi

, das heißt zum stellvertretenden Oberhaupt der Republik, ernannt.

[16]

Im Jahr 46 v. Chr. ließ Caesar ihn an seinem

Triumphzug

anlasslich des Sieges im Burgerkrieg teilnehmen. Im Jahr darauf begleitete Gaius Octavius seinen Großonkel auf dessen Kriegszug gegen die Sohne des

Pompeius

nach

Spanien

, wo er Caesar angeblich durch seine Tapferkeit beeindruckte.

Als Reiterfuhrer

(

magister equitum

)

sollte er auch an dem geplanten Feldzug gegen die

Parther

teilnehmen und war mit seinen Freunden

Marcus Vipsanius Agrippa

und

Quintus Salvidienus Rufus Salvius

bereits nach

Apollonia

im heutigen

Albanien

vorausgeschickt worden. Dort erreichte ihn im Fruhjahr 44 v. Chr. die Nachricht von Caesars Ermordung. Wahrend seiner Ruckreise nach Rom erfuhr er, dass der

Diktator

ihn durch

Testamentsverfugung

adoptiert

und zum Haupterben seines Privatvermogens eingesetzt hatte.

[17]

Caesar hatte diese Verfugung nach dem Tod seines zunachst als Erbe vorgesehenen Neffen

Sextus Iulius Caesar

getroffen, mit dem er, anders als mit Octavius, in

mannlicher Linie

verwandt gewesen war.

Aufstieg zur Macht

Bronzebuste des Octavian

Bronzebuste des Octavian

(Fund aus

Meroe

,

Nubien

; heute London,

Britisches Museum

)

Die testamentarische

Adoption

eines Erwachsenen war zwar ungewohnlich, entsprach aber geltendem Recht.

[18]

Daher nahm Gaius Octavius, sobald er zuruck in Rom war, das Testament sowie alle damit verbundenen Verpflichtungen an und nannte sich fortan nach seinem Adoptivvater Gaius Iulius Caesar. Die moderne Geschichtsschreibung bezeichnet ihn von diesem Zeitpunkt an ? wie schon einige Zeitgenossen ? als Octavian. In dem Konflikt zwischen Caesars Anhangern ? die sich um

Marcus Antonius

scharten ? und den republikanisch gesinnten Caesarmordern um

Gaius Cassius Longinus

sowie

Marcus

und

Decimus Iunius Brutus

spielte er sehr schnell eine wichtige Rolle, da er von Caesars Veteranen, aber auch von den politischen Freunden des toten Diktators unterstutzt wurde.

[19]

Marcus Antonius beanspruchte als Unterfeldherr Caesars und dessen

Mitkonsul

fur das Jahr 44 v. Chr. die Fuhrung der caesarianischen Gefolgsleute fur sich. So weigerte er sich zunachst, das Vermogen des Diktators an Octavian herauszugeben. Dieser zahlte dennoch die in Caesars Testament vorgesehenen

Legate

an dessen

Veteranen

und die Bevolkerung Roms aus. Dafur nutzte er die in Apollonia beschlagnahmte, fur den Partherkrieg vorgesehene Kriegskasse, versteigerte aber auch eigene Guter. Dieses Vorgehen brachte ihm rasch eine große Zahl von Anhangern und damit auch politisches Gewicht ein. Der einflussreiche

Senator

und

Konsular

Marcus Tullius Cicero

, der nicht zu den Verschworern gehort hatte, aber mit der republikanischen Sache sympathisierte, unterstutzte den scheinbar unerfahrenen jungen Mann, in der Hoffnung, ihn als politisches Gegengewicht zu Marcus Antonius aufbauen zu konnen. Octavian ging vordergrundig darauf ein, verfolgte aber seine eigenen Plane und stutzte sich dabei auf eigene, erfahrene Ratgeber.

Dazu gehorten personliche Freunde wie der wohlhabende

Gaius Maecenas

,

Marcus Vipsanius Agrippa

und

Quintus Salvidienus Rufus Salvius

sowie sein Stiefvater Philippus. Als Lehrer und philosophische Berater zog Octavian

Athenodoros

von Tarsos und

Areios

von Alexandria zu Rate. Von besonderer Bedeutung war, dass Octavian sofort zwei der engsten Berater Caesars fur sich gewinnen konnte:

Gaius Oppius

und

Lucius Cornelius Balbus

. Oppius hatte zuvor Caesars Korrespondenz verwaltet und seinem Nachrichtendienst vorgestanden; Balbus war Caesars Privatsekretar gewesen, hatte als ?graue Eminenz“ hinter dem Diktator gegolten und wahrend dessen haufiger Abwesenheit von Rom inoffiziell die Amtsgeschafte gefuhrt.

[20]

Oppius und Balbus wurden zu wichtigen Vertrauensmannern Octavians, die starken Einfluss auf seine ersten Schritte als Caesars Erbe nahmen. So stand dem vermeintlich unerfahrenen Octavian vom Beginn seiner politischen Laufbahn an ein umfangreicher Beraterstab zur Verfugung, der ihn nachhaltig unterstutzte.

[21]

Bundnis mit den Republikanern

Wahrend Antonius Ende des Jahres 44 v. Chr. in

Gallia cisalpina

Decimus Iunius Brutus Albinus

angriff, baute Octavian in

Italien

ein Heer aus

Veteranen

Caesars auf. Auf Drangen Ciceros, der den Kampf gegen Marcus Antonius forderte und dazu Octavians Truppen benotigte, legitimierte der Senat Anfang 43 v. Chr. dessen angemaßte militarische Befehlsgewalt. Daruber hinaus ernannte er den noch nicht 20-Jahrigen zum Senator, verlieh ihm ein

propratorisches Kommando

uber seine Legionen sowie den Rang eines Konsularen und gestattete ihm die Ubernahme aller Amter zehn Jahre vor dem gesetzlich festgelegten Mindestalter. Octavian ging jetzt sogar ein Bundnis mit den Republikanern ein. Noch im selben Jahr besiegte er Antonius gemeinsam mit einem Senatsheer unter den Konsuln

Aulus Hirtius

und

Gaius Vibius Pansa Caetronianus

in der

Schlacht von Forum Gallorum

und einer weiteren

Schlacht bei Mutina

.

[22]

Beide Oberhaupter der Republik kamen im

Mutinensischen Krieg

um, und Octavian verlangte nun eines der freigewordenen Konsulate fur sich. Als der Senat dies verweigerte, marschierte Octavian mit seinen Truppen auf Rom und bemachtigte sich

staatsstreichartig

der Stadt. Am 19. August 43 v. Chr. erzwang er seine Wahl zum Konsul sowie die Achtung der Caesarmorder. Mittlerweile hatte Antonius wieder mehr Legionen unter seinen Befehl gebracht als vor seiner Niederlage. Daher ? und weil Octavian auf der politischen Buhne Roms nun als ?Racher“ seines Adoptivvaters auftrat ? wechselte er die Seiten und ging ein Bundnis mit den Caesarianern ein: Zusammen mit Marcus Antonius und dem ehemaligen Reiterfuhrer Caesars,

Marcus Aemilius Lepidus

, bildete er im Oktober 43 v. Chr. das so genannte zweite

Triumvirat

. Es beruhte, anders als das erste Triumvirat zwischen Caesar,

Pompeius

und

Crassus

nicht auf privaten politischen Absprachen, sondern wurde gesetzlich verankert.

[23]

Zur Bekraftigung des Bundnisses heiratete Octavian Antonius’ Stieftochter

Clodia

.

Zweites Triumvirat

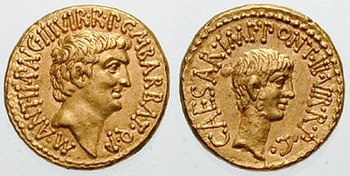

Aureus

der beiden Triumvirn Marcus Antonius (Vorderseite) und Octavian (Ruckseite), 41 v. Chr.

Aureus

der beiden Triumvirn Marcus Antonius (Vorderseite) und Octavian (Ruckseite), 41 v. Chr.

Die ?Dreimannerherrschaft zur Ordnung des Staates“

(tresviri rei publicae constituendae),

wie das Bundnis offiziell hieß, beruhte vor allem auf der militarischen Macht der Triumvirn, also auf ihrer Verfugungsgewalt uber die romischen

Legionen

.

[24]

Sie ließen sich von der

Volksversammlung

am 27. November 43 v. Chr. mittels der

lex Titia

weitgehende Machtbefugnisse auf funf Jahre ubertragen. Zwar erhielten sie quasi-diktatorische Vollmachten, die Bezeichnung Diktatur wurde aber vermieden, da Antonius dieses Amt nach Caesars Ermordung per Gesetz hatte abschaffen lassen. Wie zur Zeit

Sullas

wurden nun

Proskriptionslisten

veroffentlicht und alle, die darauf verzeichnet waren, fur

vogelfrei

erklart. Laut Sueton soll sich Octavian anfangs gegen die Proskriptionen gewehrt, sie dann aber unnachsichtiger durchgefuhrt haben als seine beiden Kollegen.

[25]

Von den Proskriptionen waren 300 Senatoren und 2000 Ritter betroffen.

[26]

Auf Antonius’ Betreiben fiel dem Massaker an den politischen Gegnern der Triumvirn auch Cicero zum Opfer.

Die Proskriptionen erfullten zwar nicht die finanziellen Erwartungen der Triumvirn, doch sie dezimierten die republikanische Fuhrungsschicht im Senat von Rom, dessen Lucken die Machthaber mit loyalen Anhangern fullten. Ahnlich verfuhren sie mit den

Magistraten

anderer Stadte. Diese und andere Maßnahmen verschoben die Gewichte innerhalb der romischen Fuhrungsschicht entscheidend zu Ungunsten der republikanisch gesinnten Krafte. Es waren diese Umwalzungen, die der Augustus-kritische Althistoriker

Ronald Syme

als ?roman revolution“ bezeichnete.

[27]

Im Jahr 42 v. Chr. gingen Antonius und Octavian nach

Griechenland

, wo die

Caesarmorder

Marcus Iunius Brutus und Gaius Cassius Longinus ihre Streitkrafte gesammelt hatten. Deren Niederlage in der

Schlacht bei Philippi

in

Makedonien

im Herbst besiegelte den Untergang der romischen Republik. Da der Sieg im Wesentlichen Antonius zu verdanken war, gewann seine Stimme innerhalb des Triumvirats weiter an Gewicht.

[28]

Als die Triumvirn nach Philippi ihre Einflussspharen absteckten, erhielt Antonius zusatzlich zu

Gallia Comata

die

Gallia Narbonensis

und gab dafur die

Gallia cisalpina

auf, die fortan gemeinsam mit Italien verwaltet wurde. Ferner sollte er die Verhaltnisse in den wohlhabenden Ostprovinzen ordnen. Lepidus wurden, nachdem er ursprunglich ganz ausgeschaltet werden sollte, die beiden

nordafrikanischen

Provinzen zugesprochen ? damals die Kornkammer Roms. Octavian erhielt die beiden spanischen Provinzen und die schwierige Aufgabe, die Veteranen in Italien anzusiedeln, das von den Triumvirn gemeinsam verwaltet wurde.

[29]

Die Versorgung der so genannten

Heeresklientel

mit Landbesitz wurde seit der

marianischen

Heeresreform von jedem Feldherrn erwartet, der sich die politische Unterstutzung seiner Veteranen sichern und das Vertrauen kunftiger Legionare erwerben wollte.

Bei den Landverteilungen kam es zu brutalen

Enteignungen

und

Vertreibungen

nicht nur einzelner Landbesitzer, sondern ganzer Stadtbevolkerungen. Octavian war damals allgemein verhasst. Uberdies kam es wegen der Landverteilung zu schweren Differenzen mit Antonius’ Ehefrau

Fulvia

und seinem Bruder

Lucius Antonius

, die Octavian aber im

Perusinischen Krieg

(41/40 v. Chr.) besiegte. Nach der Eroberung Perusias setzte eine Hinrichtungswelle ein, bei der auch der wichtige vormalige Verbundete Octavians, der Volkstribun des Jahres 44 v. Chr.,

Tiberius Cannutius

, starb. Antonius landete daraufhin mit seinen Truppen in Italien. Die

Legionen

beider Triumvirn verweigerten aber den Kampf gegeneinander und zwangen sie zu einem erneuten Bundnis. Der

Vertrag von Brundisium

vom Herbst 40 v. Chr. sah unter anderem die Heirat zwischen Antonius und Octavia vor, der Schwester Octavians.

[30]

Er selbst ging in jenem Jahr ein weiteres familiares Zweckbundnis ein: Nach der Trennung von seiner ersten Frau ? Clodia ? heiratete er

Scribonia

, eine Verwandte von Pompeius’ Sohn

Sextus

.

[31]

Ihre gemeinsame Tochter

Iulia

sollte sein einziges leibliches Kind bleiben. Aber noch vor Iulias Geburt verstieß er ihre Mutter wieder, um im Jahr 38 v. Chr.

Livia Drusilla

zu ehelichen. Der Skandal wurde noch dadurch vergroßert, dass er Livia in sein Haus aufnahm, noch bevor sie sich von ihrem bisherigen Mann, dem uberzeugten Republikaner

Tiberius Claudius Nero

, hatte scheiden lassen konnen. Die Frau, die zu seiner engsten Ratgeberin wurde, brachte die beiden Sohne

Tiberius

und

Drusus

mit in die Ehe. Tiberius sollte der Nachfolger seines Stiefvaters als Kaiser werden.

Konflikt mit Sextus Pompeius

Karte des Romischen Reiches nach dem

Vertrag von Misenum

im Sommer 39 v. Chr.

Octavians Machtbereich

Antonius’ Machtbereich

Provinzen des Lepidus

Seereich des Sextus Pompeius

Konigreich Agypten (Kleopatra)

rom. Klientelstaaten

Parther-Reich

Karte des Romischen Reiches nach dem

Vertrag von Misenum

im Sommer 39 v. Chr.

Octavians Machtbereich

Antonius’ Machtbereich

Provinzen des Lepidus

Seereich des Sextus Pompeius

Konigreich Agypten (Kleopatra)

rom. Klientelstaaten

Parther-Reich

Der letzte politische Gegner der Triumvirn, der noch uber nennenswerte militarische Macht verfugte, war

Sextus Pompeius

mit seiner Flotte. Er kontrollierte unter anderem

Sizilien

und gefahrdete die Kornzufuhr von dort nach Rom, was Octavians Autoritat zusatzlich untergrub. Auf Druck des Senats schlossen Octavian und Antonius 39 v. Chr. mit Sextus Pompeius den

Vertrag von Misenum

, nach dem Sextus Sardinien,

Korsika

sowie Sizilien behalten durfte und von Antonius zusatzlich die

Peloponnes

erhalten sollte; ferner mussten die Triumvirn Sextus ein Konsulat fur das Jahr 35 v. Chr. zusichern. Das Triumvirat wurde 37 v. Chr. im

Vertrag von Tarent

um weitere funf Jahre verlangert.

[32]

Da die Zugestandnisse im Vertrag von Misenum Octavians Macht erheblich einschrankten, setzte er bereits im folgenden Jahr alles daran, Pompeius’ Einfluss zuruckzudrangen. Erst nach mehreren schweren Ruckschlagen und Niederlagen gelang es seinem neuen Flottenfuhrer Marcus Vipsanius Agrippa 36 v. Chr., Sextus Pompeius’ Streitmacht in der

Seeschlacht von Naulochoi

vor der Nordkuste Siziliens zu vernichten. Kurz darauf entmachtete Octavian auch Lepidus, indem er dessen Truppen in Sizilien dazu brachte, zu ihm uberzulaufen.

[33]

Er beherrschte nun den gesamten Westen des Reichs und hatte die fur die Getreideversorgung wichtigen

Provinzen

Sicilia

und

Africa

unter seiner Kontrolle.

Nach dem Sieg uber Pompeius stellte die rasche Befriedung Italiens und die Veteranenversorgung die vordringliche Aufgabe dar. Italien hatte durch die fehlende Getreideversorgung wahrend der Blockade des Pompeius schwer gelitten. Statt wie in den Jahren zuvor geschehen, Guter gewaltsam zu enteignen, wurden die 20.000 Mann, die Octavian nun aus seiner riesigen Armee entlassen konnte, mit Bauernstellen in Italien, Sizilien und Gallien abgefunden. 30.000 entlaufene Sklaven, die im Heer des Pompeius gedient hatten, wurden nach Rom geschickt, um ihren Herren ubergeben zu werden. 6.000 herrenlose Sklaven wurden gekreuzigt.

[34]

Kampf mit Antonius um die Alleinherrschaft

Nachdem Octavian Pompeius und Lepidus ausgeschaltet hatte, stand ihm im Kampf um die Alleinherrschaft nur noch Antonius im Wege. Vom Fruhjahr 35 bis 33 v. Chr. brachte er bei kleineren Feldzugen in

Dalmatien

ein schlagkraftiges Heer in Form.

[35]

Unterdessen fuhrte sein Rivale einen erfolglosen Krieg gegen die

Parther

, die bereits 40 v. Chr. unter dem Befehl des

Quintus Labienus

, eines Anhangers der republikanischen Sache, in Syrien eingedrungen waren. Zudem ging Antonius eine dauerhafte Beziehung mit Konigin

Kleopatra VII.

von

Agypten

ein, deretwegen er im Jahr 32 v. Chr. die in Rom außerst populare Octavia verstieß. Bereits 34 v. Chr. war er darangegangen, Teile des romischen Ostens an Kleopatra und ihre gemeinsamen Kinder zu verschenken, und hatte dadurch in Rom viel Ruckhalt verloren.

Octavian nutzte Antonius’ Verhalten propagandistisch geschickt aus. Um ihm auch noch seine letzten Anhanger abspenstig zu machen, schreckte er nicht einmal vor einem

Sakrileg

zuruck: Er zwang die

Vestalinnen

zur Herausgabe des bei ihnen hinterlegten Testaments des Antonius und ließ es in Auszugen vor dem Senat und der Volksversammlung verlesen. Zuvor hatten zwei Zeugen der Testamentsausfertigung, die Senatoren

Lucius Munatius Plancus

und

Marcus Titius

, die im Herbst 32 v. Chr. von Antonius abgefallen waren, Octavian uber den Inhalt des Dokuments informiert: Danach hatte Antonius Kleopatras Kinder als Erben romischer Gebiete eingesetzt,

Caesarion

als leiblichen Sohn Caesars anerkannt und bestimmt, dass er neben Kleopatra in

Alexandria

bestattet werden wolle.

[36]

Als dies bekannt wurde, enthob der Senat Antonius aller Amter. Da Octavian die agyptische Konigin als Urheberin von Antonius’ ?romfeindlichem“ Verhalten darstellte, erklarte der Senat sie zur Staatsfeindin und Agypten den Krieg. Mit diesem Schachzug war es Octavian gelungen, den Kampf gegen einen innenpolitischen Gegner in einen Krieg Roms gegen einen außeren Feind umzumunzen. Wer Antonius von da an noch unterstutzte, half damit auch diesem außeren Feind und musste in den Augen traditionell denkender Romer als Verrater erscheinen.

Octavians und Antonius’ triumvirale Befugnisse waren formell schon am 1. Januar 32 v. Chr. abgelaufen und ihre prokonsularischen Kompetenzen bestanden nur noch provisorisch. Daher benotigte Octavian zur Kriegfuhrung die Verleihung einer neuen Amtsgewalt. Er ließ sich zum ?Fuhrer Italiens“

(

dux Italiae

)

ausrufen, dem der gesamte Westen den

Treueid

leisten musste.

[37]

Zudem ubernahm er fur das folgende Jahr erneut das Konsulat. Aus dieser rechtlich abgesicherten Position heraus eroffnete Octavian Anfang 31 v. Chr. den ? offiziell gegen Kleopatra gerichteten ?

Ptolemaischen Krieg

, indem er mit seinen Truppen nach Griechenland ubersetzte, das zu Antonius’ Machtbereich gehorte.

Am Ausgang des

Ambrakischen Golfs

in

Epirus

gelang es Agrippas Flotte und Octavians Heer, die See- und Landstreitkrafte des Antonius einzuschließen und vom Nachschub abzuschneiden. Die monatelange Blockade zeitigte verheerende Folgen fur Antonius’ Armee, so dass er sich schließlich gezwungen sah, mit seinen Schiffen einen Durchbruchsversuch aus dem Golf in das offene

Ionische Meer

zu wagen. Dabei kam es am 2. September 31 v. Chr. zur alles entscheidenden

Seeschlacht bei Actium

, in der Antonius und Kleopatra den Streitkraften Octavians und Agrippas unterlagen. Diese nahmen im folgenden Jahr

Alexandria

ein, woraufhin Antonius und Kleopatra

Selbstmord

begingen. Agypten verlor seine Selbststandigkeit und wurde als neue

romische Provinz

annektiert

. Damit endeten der Krieg zweier Manner um die Macht in Rom und zugleich die 100 Jahre wahrende Epoche der

romischen Burgerkriege

. Als Zeichen dafur, dass im ganzen Reich Frieden herrsche, wurden am 12. Januar 29 v. Chr. die Tore des

Janustempels

auf dem

Forum Romanum

geschlossen. Dies geschah laut

Titus Livius

erst zum dritten Mal seit der sagenhaften Grundung Roms 753 v. Chr.

[38]

Die folgenden Jahre verbrachte Octavian damit, seine im Burgerkrieg gewaltsam erworbene uberragende Machtstellung schrittweise in eine fur die Romer akzeptable, legale Form zu uberfuhren. 28 v. Chr. hob er so demonstrativ alle seine ?unrechtmaßigen“ Verfugungen aus der Zeit des Triumvirats auf.

[39]

Augustus als Princeps

Am 13. Januar des Jahres 27 v. Chr. begann im Senat von Rom ein mehrtagiger

Staatsakt

, der den

Ausnahmezustand

des

Burgerkriegs

auch offiziell beendete. Formal wurde damit die alte Ordnung der

Republik

wiederhergestellt, tatsachlich aber eine vollig neue, monarchische Ordnung mit republikanischer Fassade geschaffen: das spatere romische Kaisertum in Gestalt des Prinzipats. Auf Vorschlag des

Lucius Munatius Plancus

verlieh der Senat Octavian am 16. Januar den neu geschaffenen Ehrennamen Augustus.

In den Jahren nach Actium stand der Alleinherrscher vor drei großen Aufgaben: den Staat neu aufzubauen, das Reich nach innen und außen zu sichern und die Nachfolge zu regeln, um seinem Werk auch uber seinen Tod hinaus Dauer zu verleihen. Da Augustus all das gelang, markiert der Staatsakt vom Januar 27 v. Chr. nicht nur den Beginn seiner 40-jahrigen Regierungszeit als Princeps, sondern auch den einer ganz neuen Epoche der romischen Geschichte.

Begrundung des Prinzipats

Frage der Neuordnung des Staates

Augustus als Triumphator

Augustus als Triumphator

(

Kamee

,

Lotharkreuz

)

Als Octavian im Sommer 29 v. Chr. aus dem Osten nach Rom zuruckgekehrt war und einen dreifachen

Triumphzug

abgehalten hatte,

[40]

stand er vor dem gleichen Problem, an dem

Caesar

15 Jahre zuvor gescheitert war: Eine Staatsordnung zu schaffen, die fur das in mehr als 400 Jahren gewachsene, republikanische

Rechtsverstandnis

der Romer akzeptabel war und zugleich der Tatsache gerecht wurde, dass sich die tatsachliche Macht seit 70 Jahren mehr und mehr verlagert hatte: weg vom Senat, den Konsuln und den anderen republikanischen

Institutionen

, hin zu den Befehlshabern der Legionen. Von

Marius

und Sulla bis zum ersten und zweiten Triumvirat hatten immer wieder militarische Machthaber eine außerordentliche politische Gewalt errungen.

Die einfache Wiederherstellung der alten Adelsrepublik kam fur ihn aus zwei Grunden nicht in Frage: Zum einen war die staatstragende Bevolkerungsschicht der Republik, der

Senatsadel

, durch die Burgerkriege weitgehend vernichtet worden. Zum anderen erforderte die Ausdehnung des Reichs eine große Zahl von Legionen, deren Befehlshaber stets versucht sein konnten, die Macht auf ungesetzliche Weise an sich zu reißen. Da in der Republik die großen Adelsfamilien und politische Gruppierungen wie Optimaten und Popularen permanent um Macht und Einfluss kampften, war dies in den Jahrzehnten des Burgerkriegs ? von Marius uber Sulla bis zu Caesar ? immer wieder geschehen.

Scheinbare Wiederherstellung der Republik

Aus all dem folgte wiederum zweierlei: Octavian musste zum einen bestrebt sein, die außerordentliche politische Gewalt, die

Militardespoten

wie er selbst immer wieder errungen hatten, in eine ordnungsgemaße umzuwandeln, sie also rechtlich in das bisherige Staatsgefuge zu integrieren. Zum anderen musste er das

imperium

,

die militarische Befehlsgewalt uber die Mehrzahl der Legionen, auf denen die politische Macht nun beruhte, in einer Hand zu vereinen suchen. Kurz: Er musste die Heeresklientel monopolisieren und eine dauerhafte Alleinherrschaft errichten. Sein Vorteil war, dass sich sein personliches Machtstreben mit der Notwendigkeit und dem allgemeinen Bedurfnis traf, erneute Machtkampfe und Burgerkriege zu verhindern. Denn nach den Wirren der vorangegangenen Jahrzehnte waren auch viele traditionell eingestellte Romer, die jede Art von

Alleinherrschaft

stets abgelehnt hatten, notgedrungen bereit, die militarische und politische Macht in die Hand nur eines Mannes zu legen.

Wie schon im Kampf gegen Antonius erwies sich Octavian auch bei dieser Aufgabe als Meister der politischen

Propaganda

. Dies geht aus seinem Tatenbericht

(

Res gestae divi Augusti

)

hervor, in dem er gegen Ende seines Lebens folgendes Bild von seiner Handlungsweise zeichnete:

?In meinem 6. und 7. Konsulat [das heißt 28 und 27 v. Chr.], nachdem ich den Burgerkriegen ein Ende gesetzt hatte, habe ich, der ich mit Zustimmung der Allgemeinheit zur hochsten Gewalt gelangt war, den Staat

[rem publicam]

aus meinem Machtbereich wieder der freien Entscheidung des Senats und des romischen Volkes ubertragen. Fur dieses mein Verdienst wurde ich auf Senatsbeschluss

Augustus

genannt. […] Seit dieser Zeit uberragte ich zwar alle an Einfluss und Ansehen

[

auctoritas

]

; an Amtsgewalt

[

potestas

]

aber besaß ich hinfort nicht mehr als diejenigen, die auch ich als Kollegen im Amt gehabt habe.“

[41]

Die Realitat hinter diesem Bild sah jedoch anders aus: Octavian war zwar so klug, nicht den allgemein verhassten

Konigstitel

anzustreben, aber er ließ sich von den bestehenden republikanischen Amtsgewalten all jene ubertragen, die ihm in ihrer Bundelung faktisch zu einer monarchischen, konigsgleichen Stellung verhalfen. Da er aber die republikanische Ordnung formal wiederherstellte, konnte er sich gleichzeitig als Retter und Beschutzer der Republik darstellen. Letztlich ging er einen Kompromiss mit der Senatsaristokratie ein, indem er ihre politische Macht zwar massiv beschnitt, sie aber nicht vollig von der Machtausubung ausschloss. Zudem fugte er ihr ? anders als Sulla und Caesar ? keine Demutigungen zu und erlaubte ihr so, ihre Wurde und ihr Sozialprestige

(dignitas)

zu wahren.

Sicherung der Macht

Gleich nach seiner Ruckkehr aus dem Krieg gegen Antonius suchte Octavian die Unterstutzung der alten

Adelsgeschlechter

und ging daran, das Ansehen der republikanischen Institutionen zu starken. So ließ er aus dem Senat etwa 190 Mitglieder ausschließen, die offiziell als nicht standesgemaß galten. Gleichzeitig fullte er die gelichteten Reihen des Senatsadels wieder auf, indem er verdiente Personen und Anhanger in den Patrizierstand erhob. Er selbst nannte sich ? betont bescheiden ?

princeps senatus

,

Erster des Senats, ein Titel, den es fruher schon gegeben, der aber lediglich einen

primus inter pares

bezeichnet hatte, einen Ersten unter Gleichen. Daraus entwickelte sich die Bezeichnung Prinzipat fur die augusteische Herrschaftsform, die so viel bedeutet wie ?Herrschaft des ersten Burgers“. Starke propagandistische Wirkung erzielte der Princeps damit, dass er Ende des Jahres 28 v. Chr. alle seine widerrechtlichen Anordnungen aus der Zeit des Triumvirats aufheben ließ.

[42]

Ob Octavian Anfang 27 außer dem Konsulat weitere Vollmachten innehatte und worin diese gegebenenfalls bestanden, wird in der Forschung bereits seit

Theodor Mommsen

kontrovers diskutiert.

[43]

Jedenfalls legte er am 13. Januar 27 v. Chr., am ersten Tag des Staatsakts, seine außerordentliche Allgewalt (

potens rerum omnium

) uber die

Provinzen

und Legionen demonstrativ in die Hande des ?gesauberten“ Senats. Damit bildete dieser formal wieder das zentrale Herrschaftsorgan. Die Republik war außerlich wiederhergestellt. Allgemein war von der

res publica restituta

die Rede. So weit stimmten die Tatsachen mit Augustus’ propagandistischer Version uberein.

Gleich in seiner nachsten Sitzung aber, nur vier Tage spater, ubertrug der Senat das militarische Kommando in der Halfte der Provinzen offiziell an Octavian ? und zwar in jener Halfte, die an den Randern des Imperiums lagen und in denen daher das Gros der Legionen stand. Vertreten wurde er dort durch

Legaten

. Der Beschluss wurde damit begrundet, dass diese Gebiete besonders gefahrdet seien, und dass Octavian nach ihrer Befriedung das Kommando dort niederlegen werde. Auf diese Weise erhielt er eine den Provinzstatthaltern ubergeordnete Befehlsgewalt

(imperium proconsulare)

uber den weitaus großten Teil der Armee. Octavian blieb also Militarmachthaber und alleiniger Patron der Heeresklientel, nun aber formal im Rahmen der Gesetze. Das Reich gliederte sich fortan

de facto

in

kaiserliche

und

senatorische Provinzen

.

Ein weiteres republikanisches Element der neuen Staatsordnung war die Ruckkehr zur jahrlichen Neubesetzung der Magistrate. Eines der zwei

Konsulate

nahm der Princeps in den nachsten Jahren allerdings regelmaßig fur sich in Anspruch. Dies anderte sich mit der Revision der Prinzipatsverfassung am 1. Juli 23 v. Chr. Bis auf zwei Jahre verzichtete Augustus von da an auf das Konsulat. Stattdessen ließ er sich auf Lebenszeit die

tribunizische Gewalt

(tribunicia potestas)

ubertragen, also nicht das

Amt

des

Volkstribunen

, sondern ?nur“ dessen Amtsbefugnisse. Damit gewann er das Recht, den Senat und die

Volksversammlungen

einzuberufen, diesen Gesetze vorzuschlagen, sein

Veto

gegen Senats- und Volksbeschlusse einzulegen und sogar den Konsuln Amtshandlungen zu verbieten. Um auch den Magistraten in Rom und Italien Anweisungen geben zu konnen, wurden der

tribunicia potestas

des Augustus alle konsularischen Sonderrechte hinzugefugt, die einem Volkstribunen eigentlich nicht zustanden. Damit wurde die tribunizische Gewalt zur Quelle der kaiserlichen Macht in Rom und Italien. Durch die Aufgabe des standigen Konsulats verlor Augustus jedoch seine Weisungsbefugnis gegenuber den

Prokonsuln

des Senats und damit auch gegenuber den senatorischen Provinzen. Um diese wiederherzustellen, ließ er sich eine ubergeordnete prokonsularische Gewalt

(imperium proconsulare maius)

ubertragen.

Außerdem ließ er im Jahr 23 das Volk eine

lex de imperio

(auch

lex Augusti

oder

lex regia

genannt) beschließen: Durch eine

Generalklausel

galt hinfort alles, was Augustus wunschte, als Gesetz. Dadurch hatte ihm das Volk, so die auch spater nie bezweifelte Auslegung, das ihm zustehende

imperium

ubertragen und ihn damit zu außerordentlicher gesetzesvertretender Normsetzung ermachtigt.

[44]

Mit der Revision der Prinzipatsverfassung legte Augustus zwar formal das Konsulat nieder, behielt aber faktisch alle Befugnisse eines Konsuls. Durch seinen Verzicht auf das Konsulat hatte er jedoch bis auf die Purpurtoga und die

Corona triumphalis

alle außeren Rangabzeichen verloren, die auf seine zentrale Stellung hindeuteten. Um auch dies auszugleichen, wurden dem Princeps 19 v. Chr. die konsularischen Ehrenrechte zuerkannt: So wurde er wieder standig von zwolf

Liktoren

begleitet und durfte im Senat zwischen den beiden amtierenden Konsuln Platz nehmen. Augustus verzichtete also augenscheinlich auf die absolute Macht, indem er den Senatsadel daran teilhaben ließ, behielt aber in Wirklichkeit alle wichtigen Funktionen in

Staat

und

Militar

in seiner Hand.

Augustus-Titel und weitere Ehrungen

Augustus als Princeps, mit der

Corona triumphalis

auf dem Haupt

Augustus als Princeps, mit der

Corona triumphalis

auf dem Haupt

Der

Ehrenname Augustus

, ?der Erhabene“, den der Senat Octavian am letzten Tag des Staatsakts vom Januar 27 v. Chr. verlieh, erinnerte an das

augurium

,

eine

Kulthandlung

zur Deutung des Willens der Gotter, die der Sage nach schon

Romulus

vorgenommen hatte. Der Name setzte seinen Trager also mit dem legendaren Grunder der Stadt Rom gleich und verlieh der obersten politischen Gewalt im Staat eine sakrale Aura, wie sie die Konsuln zu Zeiten der Republik nie besessen hatten. Mit dem neuen Titel verlieh der Senat dem Princeps auch einen Ehrenschild (

clipeus virtutis

), auf dem Tapferkeit, Milde, Gerechtigkeit sowie Pflichterfullung gegenuber den Gottern und dem Vaterland als die Tugenden des Augustus gepriesen wurden.

Eine weitere Ehrung war die erstmalige Feier der

decennalia

, des zehnjahrigen Regierungsjubilaums des Princeps, im Jahr 17 v. Chr. Das Fest ging darauf zuruck, dass Augustus die ihm ubertragene Machtstellung formell nur fur 10 Jahre akzeptiert hatte. In seinem Verlauf gab er wie schon 27 v. Chr. die Macht in die Hande des Senats zuruck, der sie ihm umgehend erneut ubertrug. Auch die

decennalia

dienten also dem Zweck, den Anschein einer fortbestehenden Senatsherrschaft zu erwecken und die tatsachlichen Machtverhaltnisse in Rom zu verschleiern.

Die sakrale Wurde des Princeps wurde weiter gestarkt, als im Jahre 13 oder 12 v. Chr. Marcus Aemilius Lepidus starb. Augustus’ einstiger Kollege im Triumvirat hatte nach seiner Entmachtung lediglich das Amt des

Pontifex maximus

behalten durfen. Nun ubernahm Augustus auch dieses Amt; als oberster Priester des romischen Staatskultes konnte er nun auch alle Belange der

religio Romana

in seinem Sinne regeln.

Im Jahr 8 v. Chr. beschloss der Senat, den Monat Sextilis in

Augustus

umzubenennen. Als Grund fur die Wahl dieses Monats anstelle von Augustus’ Geburtsmonat September wurde angefuhrt, dass er im Sextilis erstmals Konsul geworden sei und drei Triumphe gefeiert habe. Außerdem markiere dieser Monat, in dem Agypten erobert worden war, das Ende der Burgerkriege.

[45]

Der eigentliche Grund konnte aber gewesen sein, dass der Sextilis direkt auf den nach Caesar benannten Juli folgte.

[46]

Am 5. Februar des Jahres 2 v. Chr. verlieh der Senat Augustus schließlich den Titel

pater patriae

(?Vater des Vaterlandes“), auf den er besonders stolz war, denn er war mehr als eine bloße Ehrenbezeichnung. Vielmehr fuhrte er jedermann vor Augen, dass dem Kaiser gegenuber allen Reichsangehorigen die gleiche Autoritat zustand wie jedem romischen Familienoberhaupt, dem

pater familias

,

uber die Seinen.

Akzeptanz der neuen Ordnung

Die Neuordnung des Staatswesens wurde von den Romern nicht widerspruchslos hingenommen. Insbesondere die patrizischen Familien des alten Senatsadels, die Augustus als Emporkommling ansahen, konnten sich mit ihrer Entmachtung nur schwer abfinden. Einige Quellen berichten, dass Augustus sich in der Zeit nach seiner Ruckkehr aus dem Osten nur mit einem

Brustpanzer

unter der Toga in den Senat wagte und Senatoren nur einzeln und nach eingehender Leibesvisitation empfing. Verschworungen wie die des

Fannius Caepio

, die im Jahr 23 oder 22 v. Chr. aufgedeckt wurde, zeigen, dass Augustus’ Politik noch lange Zeit erheblichen Widerstand hervorrief. Da der Zeitpunkt der Verschworung nicht genau datiert werden kann, ist bis heute ungeklart, ob sie auslosender Faktor oder Folge der im Jahr 23 v. Chr. erfolgten Neujustierung der Prinzipatsordnung war.

Dass das neue Herrschaftssystem schließlich doch akzeptiert wurde, lag sicher nur zum Teil daran, dass Augustus den republikanischen Institutionen und den althergebrachten Rechten und Sitten, dem

mos maiorum

, seinen Respekt erwies. Die Romer konnten sich zwar sagen, dass die alte Republik und ihre Institutionen der Form nach weiterhin bestanden, aber die politisch Interessierten durften Augustus’ Propaganda durchschaut haben. Ausschlaggebend war am Ende die schlichte Tatsache, dass der Prinzipat funktionierte ? im Gegensatz etwa zu den Ordnungsmodellen Sullas oder Caesars ? und dass es zu Augustus keine realistische Alternative gab. Daruber hinaus war der Faktor Zeit entscheidend fur den Erfolg der neuen Herrschaftsordnung: Augustus regierte nach der Erringung der Alleinherrschaft noch mehr als 40 Jahre, langer als jeder seiner Nachfolger. Die Romer gewohnten sich in dieser langen Zeit an die

Herrschaft des Ersten Burgers

. Als der Kaiser starb, waren kaum noch Romer am Leben, die die alte Republik noch bewusst erlebt hatten. So setzte mit der Errichtung des Prinzipats eine lange Periode des inneren Friedens und des Wohlstands ein. Augustus’ neue Ordnung sollte 300 Jahre ? bis zur Herrschaft

Diokletians

? Bestand haben.

Selbst der Geschichtsschreiber

Tacitus

, einer der scharfsten Kritiker des Prinzipats, erkannte in dieser Konsolidierungspolitik ein klares Verdienst des Augustus. Deren Mustergultigkeit zeigt sich im Begriff der ?

Augusteischen Schwelle

“, mit dem die neuere

Politikwissenschaft

die gelungene Uberfuhrung eines wachsenden aber instabilen Imperiums in einen dauerhaft stabilen Zustand beschreibt. Hinsichtlich der Beurteilung durch antike Historiker ist jedoch zu berucksichtigen, dass unter Augustus die ersten

Bucherverbrennungen

stattfanden. Betroffen waren Geschichtswerke, die seine Herrschaft kritisch bewerteten. Selbst wenn einzelne Exemplare dieser Werke in Privatbestanden uberlebten und spater erneut Verbreitung fanden, war der Informationsfluss hierdurch schwer beeintrachtigt.

[47]

Der spatere Kaiser

Claudius

soll zudem durch seine Mutter und seine Großmutter davon abgehalten worden sein, in seinem Geschichtswerk die Zeit nach Caesars Ermordung ausfuhrlicher zu thematisieren.

[48]

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Neuordnung

Mitglieder der kaiserlichen Familie,

Mitglieder der kaiserlichen Familie,

Relief an der Sudwand der

Ara Pacis

, Rom

Eine ebenso anspruchsvolle Aufgabe wie der Umbau der Staatsverfassung war die innere und außere Stabilisierung des Reichs, seine wirtschaftliche Erholung, die Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Rom und den Provinzen und die Sicherung der Grenzen. Die Voraussetzungen fur einen allgemeinen Wirtschaftsaufschwung waren nach Actium besser denn je in den vorangegangenen Jahrzehnten. Augustus konnte mehr als ein Drittel der rund 70

Legionen

entlassen, das heißt etwa 80.000 der 230.000 Mann, die 31 v. Chr. noch unter Waffen gestanden hatten. Ein solches Heer ware fur Friedenszeiten nicht nur zu groß und zu kostspielig gewesen; es hatte immer auch eine potenzielle Gefahr dargestellt, so viele Soldaten unter Waffen zu belassen.

Anders als 12 Jahre zuvor musste er fur die Abfindung der Veteranen nicht auf

Konfiskationen

zuruckgreifen, sondern konnte die ungeheure Beute, die ihm mit dem agyptischen

Staatsschatz

in die Hande gefallen war, fur Landkaufe nutzen. So entstand in Italien und den Provinzen eine breite Schicht ihm ergebener Bauern. Auch seine Anhanger in Rom ? etwa im neuen Senat ? wurden mit Geld und Posten bedacht. So schuf Augustus selbst die neuen Gesellschaftsschichten, auf denen die Staatsordnung des Prinzipats ruhen sollte.

Neuordnung der Provinzen

In die

Provinzen

, die bis dahin immer wieder von

Kontributionen

, Truppenaushebungen und durchziehenden

Heeren

heimgesucht worden waren, kehrte allmahlich ein gewisser Wohlstand zuruck, denn der Prinzipat stellte Rechtssicherheit her und verhinderte vor allem die bis dahin ubliche Ausplunderung durch ehemalige Magistrate der Republik. Diese hatten sich in den Provinzen stets fur die Kosten schadlos gehalten, die ihr politisches Engagement in Rom verursachte. Der Geschichtsschreiber

Velleius Paterculus

fasste die Wirksamkeit von Augustus’ Politik wenige Jahre nach dessen Tod folgendermaßen zusammen: ?Die Acker fanden wieder Pflege, die Heiligtumer wurden geehrt, die Menschen genossen Ruhe und Frieden und waren sicher im Besitz ihres Eigentums.“

[49]

Anfangs ubernahm der Kaiser die Neuordnung der Provinzen noch selbst. Bereits im Sommer des Jahres 27 v. Chr. brach er zu einer mehrjahrigen Inspektionsreise durch den Nordwesten des Reiches auf. Gallien war seit der Eroberung durch Caesar sich selbst uberlassen geblieben. Nach der Ordnung der Verhaltnisse dort eroberte Augustus diejenigen Gebiete im Norden der

Iberischen Halbinsel

, die bis dahin noch nicht zum Reich gehort hatten, und gliederte sie der Provinz

Hispania Tarraconensis

ein. In

Tarraco

trat er sein 8. und 9. Konsulat an.

[50]

Auf der Ruckreise nach Rom im Jahr 23 v. Chr. erkrankte Augustus schwer. Obwohl mit seinem baldigen Ableben gerechnet wurde, designierte Augustus keinen neuen Nachfolger. Agrippa und Marcellus galten als die aussichtsreichsten Kandidaten.

[51]

Der Princeps uberlebte schließlich, entschloss sich aber, seine Legionen kunftig nicht mehr personlich zu fuhren.

Sittenpolitik

Augustus als Oberster Priester

Augustus als Oberster Priester

(Rom,

Museo Nazionale Romano

)

Zu einem Kennzeichen der Herrschaft des Augustus wurde auch seine Betonung althergebrachter Sitte und Moral. In den Jahren seines Aufstiegs hatte er selbst nicht eben ein Muster altromischer Tugenden abgegeben. Einmal an der Macht, sah er in ihnen aber ein Mittel, diese Macht zu festigen und die Wunden der Kriegsjahre zu heilen. Der von ihm beklagte ?Sittenverfall“, den er aufhalten wollte, war allerdings eher eine Folge der Burgerkriege gewesen, nicht deren Ursache, wie Augustus, Horaz und viele andere in der Fuhrungsschicht des Reiches dachten.

[52]

Im Jahr 19 v. Chr. ließ sich der Princeps vom Senat die

cura morum

ubertragen, die Sittenaufsicht. In den im Jahr darauf beschlossenen

Leges Iuliae

wurden beispielsweise die Strafvorschriften fur

Ehebruch

,

Unzucht

und

Kuppelei

verscharft. Fur alle Manner zwischen 25 und 60 und alle Frauen zwischen 20 und 50 Jahren wurde eine Pflicht zur

Ehe

eingefuhrt. Kinderreiche Familien erhielten Privilegien, Ehepaare mit weniger als drei Kindern mussten dagegen rechtliche Nachteile hinnehmen. Die lex Papia von 9 n. Chr. wiederum verbot bestimmte Ehen, etwa die von

Prostituierten

und die zwischen Senatoren und

Freigelassenen

. Die Gesetze stießen bei der Bevolkerung auf Ablehnung und Spott, zumal Augustus’ eigener laxer Umgang mit altromischer Sitte und Moral allgemein bekannt war. Die erzwungene Scheidung seiner Frau Livia von ihrem fruheren Mann und seine zweifelhafte Beziehung zu

Terentia

, der Frau seines Freundes

Gaius Maecenas

, waren dafur nur die hervorstechendsten Beispiele.

[53]

Augustus selbst war von den Bestimmungen ausgenommen:

lateinisch

Princeps legibus solutus

, ?der Prinzeps ist von den Gesetzen befreit“, wie es in einem Kommentar hieß. Ob diese Befreiung fur alle oder nur fur die Ehegesetze galt, ist umstritten. Gegen Theodor Mommsen, der letzteres annimmt, argumentiert

Okko Behrends

, dass dieselbe Formel spater ohne Einschrankung in der

lex de imperio Vespasiani

gebraucht wurde. Dies deute darauf hin, dass bereits Augustus als

legibus solutus

galt.

[54]

Wurde und Autoritat des Princeps erforderten jedoch, dass Augustus und seine Familie ein gutes Beispiel abgaben, auch wenn Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklafften. Dies fuhrte schließlich zum Zerwurfnis mit seiner Tochter Iulia, die sich den vaterlichen Moralvorschriften nicht unterwerfen wollte. Im Jahr 2 v. Chr. ließ Augustus selbst sie vor dem Senat des Ehebruchs anklagen und auf die kleine Insel

Pandateria

verbannen. Neun Jahre spater, 8 n. Chr., ereilte den Dichter

Ovid

, den Autor der

Ars amatoria

(?Liebeskunst“), das gleiche Schicksal: Er wurde nach

Tomis

am Schwarzen Meer verbannt.

Das propagandistische Bild vom Princeps als treusorgendem altromischem Patron, der uber das Wohl der Seinen wacht, fand sichtbaren Ausdruck in einem umfangreichen Bauprogramm in Rom

(publica magnificentia).

Dazu gehorten Zweckbauten wie

Aquadukte

und eine riesige Sonnenuhr (das

Solarium Augusti

), vor allem aber Reprasentationsbauten wie das

Augustusforum

, das

Marcellustheater

und zahlreiche

Tempel

, die dazu dienten, den Romern Macht und Autoritat des Augustus vor Augen zu fuhren. Der Kaiser spricht in seinem Tatenbericht von 82 Tempeln, die er in einem Jahr habe instand setzen,

Vergil

in der

Aeneis

von 300 Tempeln, die er insgesamt habe bauen lassen.

Außenpolitik und Grenzsicherung

Das Romische Reich unter Augustus:

Italien und die romischen Provinzen

abhangige Gebiete und Klientelstaaten

Germania magna

Das Romische Reich unter Augustus:

Italien und die romischen Provinzen

abhangige Gebiete und Klientelstaaten

Germania magna

Augusteische Munze von 19 v. Chr., auf der die friedliche Ruckgabe der Legionsadler als militarischer Sieg dargestellt wird.

Augusteische Munze von 19 v. Chr., auf der die friedliche Ruckgabe der Legionsadler als militarischer Sieg dargestellt wird.

Augustus’

Außenpolitik

wurde lange als defensiv beurteilt. Historiker des 19. Jahrhunderts sahen in ihr nur eine Arrondierung und Sicherung der Reichsgrenzen. Zu dieser Sicht trug unter anderem die Tatsache bei, dass Augustus den Plan Caesars zu einem Feldzug gegen das

Partherreich

nicht wieder aufnahm. Eine militarische Machtdemonstration gegenuber dem Nachbarn im Sudosten genugte, um den Partherkonig

Phraates IV.

im Jahr 20 v. Chr. zu einer vertraglichen Grenzregelung und zur Herausgabe der in der

Schlacht bei Carrhae

53 v. Chr. erbeuteten, symboltrachtigen

Legionsadler

zu veranlassen. In Rom wurde als großer militarischer Sieg propagiert, was in Wirklichkeit eine friedliche Losung darstellte.

Die Eingliederung Agyptens verlief weitgehend problemlos. Im Jahr 25 v. Chr. gewann Rom die neue Provinz

Galatia

in

Kleinasien

aufgrund einer testamentarischen Verfugung des letzten

Galater

-Konigs

Amyntas

. Zudem geriet eine Reihe neuer

Klientelstaaten

wie

Armenien

,

Kappadokien

und

Mauretanien

in Abhangigkeit zu Rom.

[55]

Dennoch ließ sich die These von der prinzipiell friedlichen, defensiven Außenpolitik nicht aufrechterhalten. Kein republikanischer Feldherr und kein Kaiser hat dem Romischen Reich so große Territorien einverleibt wie Augustus ? und dies vor allem durch kriegerische Eroberungen. Plane fur eine Eroberung

Arabiens

scheiterten zwar schon im Ansatz, da der Feldzug des

Aelius Gallus

25/24 v. Chr. erfolglos blieb.

[56]

Im sechsjahrigen

Kantabrischen Krieg

von 25 bis 19 v. Chr. eroberten Augustus’ Truppen jedoch die letzten nichtromischen Gebiete im Norden der iberischen Halbinsel. Das Land der besiegten

Kantabrer

wurde als Teil der Provinz

Hispania Tarraconensis

dem Reich eingegliedert. Nachdem 17 v. Chr. bei den

Sakularfeiern

in Rom noch die Friedensordnung des Prinzipats gefeiert worden war, ging das Reich im darauffolgenden Jahr erneut zur Offensive uber. Der Grund dafur ist bis heute ungeklart. Womoglich fing als kleinere Grenzstreitigkeit mit

germanischen

Stammen an, was mit ausgedehnten militarischen Operationen an den nordostlichen Grenzen und der Eingliederung von nicht weniger als funf neuen Provinzen endete.

Von der Ostgrenze Galliens, den

Alpen

und dem dalmatinischen Kustengebirge wurde die Reichsgrenze bis zu Donau und Rhein, zeitweise sogar bis zur

Elbe

vorgeschoben. Sudlich der Donau entstanden die neuen Provinzen

Raetia

? mit der 15 v. Chr. gegrundeten und nach dem Princeps benannten Hauptstadt

Augusta Vindelicum

?

Noricum

,

Pannonia

,

Illyricum

und

Moesia

.

Im Gegensatz zu diesen Erfolgen endeten die

augusteischen Germanenkriege

in einer Katastrophe. Der Versuch, die rechtsrheinische

Germania magna

zu erobern, war durch die

Feldzuge von Augustus’ Stiefsohn Drusus

von 12 bis 9 v. Chr. weit vorangetrieben und nach Drusus’ Tod durch seinen Buder

Tiberius

fortgefuhrt. Nach der Niederschlagung des

Germanenaufstands der Jahre 1 bis 5 n. Chr.

schien die Eroberung abgeschlossen. Auch neuere archaologische Funde wie die einer

romischen Siedlung bei Waldgirmes

sprechen dafur, dass die

Provinzialisierung

Germaniens zwischen Rhein und Elbe zu Augustus’ Zeit bereits weit vorangeschritten war. Im Jahr 9 n. Chr. aber vernichtete ein von dem

Cheruskerfursten

Arminius

initiiertes Bundnis germanischer Stamme im ?saltus Teutoburgiensis“ ? wahrscheinlich die

Region um Kalkriese

bei Osnabruck ? drei romische Legionen unter dem Befehl des Provinzstatthalters

Publius Quinctilius Varus

. Nach Bekanntwerden der Niederlage, einer der großten in der Geschichte des Romischen Reichs, soll der Kaiser Aufstande in Rom selbst befurchtet und eine Verstarkung der Stadtwachen veranlasst haben. Auch personlich zeigte sich Augustus von der Nachricht schwer getroffen, zumal Varus als Ehemann seiner Großnichte

Claudia Pulchra

zum weiteren Familienkreis gehorte.

Sueton

uberliefert Augustus Ausruf

Quinctili Vare, legiones redde!

(?Quinctilius Varus, gib die Legionen zuruck!“). Der Kaiser habe sich als Zeichen der Trauer monatelang Haupthaar und Bart wachsen lassen und den Jahrestag der

Varusschlacht

stets als Trauertag begangen.

[57]

Die Ordnungszahlen der drei vernichteten Truppenteile, der

XVII.

,

XVIII.

und

XIX. Legion

, wurden nie wieder vergeben. Erst nach Augustus’ Tod, in den Jahren 14 bis 16 n. Chr., unternahm Drusus’ Sohn

Germanicus

verlustreiche

Ruckeroberungsversuche

. Schließlich aber zogen sich die Romer auf die Rhein-Donau-Linie zuruck und errichteten den

Limes

als befestigte Grenze gegen Germanien.

Regelung der Nachfolge

Die

Gemma Augustea

(um 10 n. Chr.) zeigt Augustus als

Jupiter

, der im Kreise der Gotter den siegreichen Tiberius empfangt (

Kunsthistorisches Museum Wien

)

Die

Gemma Augustea

(um 10 n. Chr.) zeigt Augustus als

Jupiter

, der im Kreise der Gotter den siegreichen Tiberius empfangt (

Kunsthistorisches Museum Wien

)

Stammbaum der Julisch-Claudischen Dynastie, aus der Augustus und vier weitere Kaiser hervorgingen

Stammbaum der Julisch-Claudischen Dynastie, aus der Augustus und vier weitere Kaiser hervorgingen

Obwohl Augustus in fast allen

Quellen

zu seinem Leben als gut aussehender Mann geschildert wird, war er seit seiner Kindheit von schwacher Konstitution. Er uberlebte mehrere schwere Krankheiten wie die im Jahre 23 v. Chr. nur knapp und konnte nicht damit rechnen, das fur die damalige Zeit sehr hohe Alter von fast 76 Jahren

[58]

zu erreichen. Fur sein Bestreben, der neu geschaffenen Herrschaftsordnung Dauer zu verleihen, stellte die

Erbfolgeregelung

daher eine zentrale Aufgabe dar. Wahrend seine Frau Livia einen ihrer Sohne von Tiberius Claudius Nero auf dem Thron sehen wollte, verfolgte Augustus den Plan, die Nachfolge in der eigenen,

julischen Familie

zu sichern. Da der Kaiser keine Sohne hatte, zwang er seine Tochter

Iulia

, nacheinander mehrere Nachfolgekandidaten zu heiraten.

Dies war im Jahr 25 v. Chr. zunachst

Marcellus

, der Sohn seiner Schwester Octavia und ihres ersten Mannes. Die Bevorzugung seines Neffen fuhrte offenbar zeitweise zu Spannungen zwischen Augustus und seinem Feldherrn Agrippa, der sich selbst begrundete Hoffnungen auf die Nachfolge machte. Doch Marcellus starb kaum 20-jahrig Ende des Jahres 23 v. Chr. und Agrippa galt nun als aussichtsreicher Nachfolgekandidat. Augustus drangte den alten Freund im Jahr 21 v. Chr., sich von seiner Frau scheiden zu lassen und die 25 Jahre jungere Iulia zu heiraten. Die beiden hatten zwei Tochter und drei Sohne,

Gaius Caesar

,

Lucius Caesar

und den nachgeborenen

Agrippa Postumus

. Spatestens seit Agrippas Tod 12 v. Chr. betrachtete Augustus die beiden alteren Enkel als seine bevorzugten Nachfolger. Aus diesem Grund hatte er sie schon zu Agrippas Lebzeiten als Sohne adoptiert.

Beide Enkel waren aber 12 v. Chr. noch so jung, dass sie nach einem vorzeitigen Tod des Augustus nicht sofort die Nachfolge hatten antreten konnen. Bis sie als Nachfolgekandidaten alt genug sein wurden und der romischen Offentlichkeit vorgestellt werden konnten, benotigte der Princeps einen Stellvertreter. Dieser sollte Augustus bei den Regierungsgeschaften unterstutzen und anstatt der zu jungen Enkel beerben. Diese Rolle, die einst Agrippa innegehabt hatte, sollte nun

Tiberius

ausfullen. Augustus zwang ihn, sich von seiner Frau Vipsania, einer Tochter Agrippas, zu trennen, Iulia zu heiraten und sich zum Schutz der beiden jungen Prinzen zu verpflichten. Augustus scheint sich damals aber weder Tiberius noch dessen jungeren Bruder Drusus, zu dem er ein besseres Verhaltnis hatte, als Nachfolger gewunscht zu haben. Er machte deutlich, dass Tiberius nur ein ?Platzhalter“ fur die beiden Enkel war und nur fur eine Ubergangszeit als Nachfolgekandidat dienen sollte.

[59]

Dies fuhrte zum Zerwurfnis mit Tiberius, der die erzwungene Ehe mit Iulia zudem als Qual empfand. Der Stiefsohn legte daher 5 v. Chr. alle Amter nieder und ging nach

Rhodos

ins Exil. Zu einer Aussohnung kam es erst, nachdem Lucius und Gaius Caesar kurz hintereinander, 2 und 4 n. Chr., gestorben waren und Iulia wegen ihres Lebenswandels aus Rom verbannt wurde. Da Drusus bereits 9 v. Chr. bei einem Kriegszug in Germanien umgekommen war, blieb nur noch Tiberius als Nachfolger ubrig.

Augustus adoptierte ihn am 26. Juni des Jahres 4 gemeinsam mit seinem letzten noch lebenden Enkel Agrippa Postumus. Letzteren ließ er jedoch drei Jahre spater aus nie ganz geklarten Grunden auf die Insel

Planasia

bei

Elba

verbannen, wo er unmittelbar nach Augustus’ Tod ermordet wurde. Tiberius wiederum musste den Sohn seines verstorbenen Bruders Drusus adoptieren:

Germanicus

. Der Großneffe des Augustus entstammte als Enkel der Octavia zugleich dem julischen und dem claudischen Familienzweig. Da Germanicus 4 n. Chr. noch zu jung war, um Augustus direkt im Amt nachzufolgen, wies der Princeps ihm die Rolle des Nachfolgers von Tiberius zu. Nach dieser familienpolitischen Weichenstellung bis in die dritte Generation ubertrug Augustus Tiberius im Jahr 4 n. Chr. die tribunizische Amtsgewalt

(tribunicia potestas).

Aber erst im Jahr 13 n. Chr., im Jahr vor seinem Tod, verlieh Augustus ihm auch die prokonsularischen Befugnisse

(imperium proconsulare maius)

und designierte Tiberius damit offentlich als einzig moglichen Nachfolger.

In seinem umfangreichen Testament vermachte Augustus seinem Adoptivsohn und seiner Ehefrau Livia sein materielles Vermogen. Daruber hinaus setzte er Legate fur die Burger Roms und die Pratorianer aus. Ferner regelte er sein Begrabnis und gab Anweisungen fur Tiberius und den Staat.

[60]

Tod und Begrabnis

Munze aus der Regierungszeit des Tiberius mit Buste des vergottlichten Augustus und Umschrift ?DIVVS AVGVSTVS PATER“ auf der Vorderseite

Munze aus der Regierungszeit des Tiberius mit Buste des vergottlichten Augustus und Umschrift ?DIVVS AVGVSTVS PATER“ auf der Vorderseite

Im Sommer des folgenden Jahres unternahm der Kaiser eine Reise, die ihn uber

Capri

nach

Benevent

fuhren sollte. Er erkrankte bereits auf Capri an

Diarrhoe

, reiste aber noch weiter aufs Festland bei Neapel und ließ sich nach

Nola

bringen ? angeblich in dasselbe Haus, in dem 71 Jahre zuvor sein Vater Gaius Octavius gestorben war. Dort verstarb der Kaiser in Gegenwart seiner Frau Livia und einer Reihe herbeigeeilter Wurdentrager am 19. August des Jahres 14, am gleichen Tag, an dem er uber 50 Jahre zuvor sein erstes Konsulat angetreten hatte. Laut Sueton soll der Mann, der in seinem Leben so viele Masken getragen hatte, sich mit einer Formel verabschiedet haben, die Komodianten am Ende eines Stuckes sprachen: ?Hat das Ganze Euch gefallen, nun so klatschet Beifall unserem Spiel, und entlasst uns alle mit Dank.“

[61]

Augustus’ Leiche wurde auf dem

Marsfeld

in Rom verbrannt und die Asche in dem prachtvollen

Augustusmausoleum

beigesetzt, das der Kaiser dort fur sich und seine Familie hatte errichten lassen. Zudem wurde er ? wie die meisten romischen Caesaren nach ihrem Tod ? zum Staatsgott

(

divus

)

erklart. Zwischen Kapitol und Palatin wurde ein

Tempel des Divus Augustus

geweiht. Der kultische Dienst dort oblag einem Kollegium von 21 Priestern, den

Augustales

,

in das nur die hochsten Mitglieder des Senats und des Kaiserhauses berufen wurden.

Augusteisches Zeitalter

Augustusstatue von Primaporta

Augustusstatue von Primaporta

(Rom,

Vatikanische Museen

)

Schon Zeitgenossen des Augustus betrachteten ihre Gegenwart als ?apollinische Ara“, gepragt von

Apoll

, dem Gott des Lichts, der Kunste und der Musik, der Weisheit und der Weissagung. Der Kaiser ließ ihm Heiligtumer bei Actium und bei seinem

eigenen Wohnhaus

auf dem

palatinischen Hugel

in Rom errichten.

Ein Beispiel dafur, welche Verehrung dem Princeps schon zu Lebzeiten zuteilwurde, ist ein Kultlied des

Horaz

[62]

(Ubersetzung nach

Werner Dahlheim

[63]

):

tutus bos etenim rura perambulat,

nutrit rura Ceres almaque Faustitas,

pacatum volitant per mare navitae;

culpari metuit fides, […]

quis Parthum paveat, quis gelidum Scythen,

quis Germania quos horrida parturit

fetus incolumi Caesare? quis ferae

bellum curet Hiberiae? […]

Nunmehr zieht seines Wegs sicher der Stier dahin,

Ceres segnet die Flur wieder mit reicher Saat,

Friedlich schaukelt das Schiff durch die versohnte Flut

Treu und Glauben sind neu erwacht (…)

Wen erfullt noch mit Angst Parther und Skythe jetzt?

Wen Germaniens Brut, Sohne der rauen Luft

Wen, da Caesar uns lebt, kummert des Krieges Draun

Fern im wilden Iberien? (…)

Vollends verklart wurde die Regierungszeit des ersten Kaisers nach seinem Tod unter dem Begriff der

Pax Augusta,

des ?augusteischen Friedens“. Im Vergleich zum vorangegangenen Jahrhundert und zur Herrschaft vieler Nachfolger des ersten Kaisers brachte die augusteische Ara ? das

Saeculum Augustum

? Rom, Italien und den meisten Provinzen in der Tat eine lange wahrende Zeit von innerem Frieden, Stabilitat, Sicherheit und Wohlstand. Nach den Verheerungen der Burgerkriege bluhte die Wirtschaft nun ebenso auf wie Kunst und Kultur.

Die Zeit brachte Dichter wie

Vergil

,

Horaz

,

Ovid

und

Properz

,

Historiker

wie

Titus Livius

oder

Architekten

wie

Vitruv

hervor. Der Kaiser selbst versuchte sich als Tragodienautor, vernichtete aber sein Drama

Ajax

,

dessen Unzulanglichkeit ihm bewusst war, mit dem Kommentar:

Mein Ajax ist in den Schwamm gefallen.

Das

Marcellustheater

, dahinter die

Portikus der Octavia

und links der

Circus Flaminius

auf dem Marsfeld (Modell im

Museo della Civilta Romana

, Rom)

Das

Marcellustheater

, dahinter die

Portikus der Octavia

und links der

Circus Flaminius

auf dem Marsfeld (Modell im

Museo della Civilta Romana

, Rom)

Rom wandelte sich, wie Augustus meinte, von einer Stadt aus Ziegeln zu einer Stadt aus Marmor. Beeindruckende architektonische Zeugnisse dieser Zeit haben sich bis heute erhalten, etwa das Marcellus-Theater, das von Agrippa erbaute und unter Kaiser

Hadrian

erneuerte

Pantheon

und nicht zuletzt Augustus’ Mausoleum und die

Ara Pacis

, der Friedensaltar aus dem Jahre 9 v. Chr., der auf einem Relief eine Prozession der kaiserlichen Familie zeigt.

Das Bild, das der Kaiser mit solchen Bauten den Romern vermitteln wollte, kontrastierte aber spatestens seit dem Jahr 16 v. Chr. wieder mit den unablassigen Kriegen, die an den Grenzen gefuhrt wurden. Das Reich expandierte unter Augustus in einem Maß wie nie zuvor und nie wieder danach. Neben dem reichen Agypten und Galatia wurden ihm Provinzen an

Rhein

und

Donau

hinzugefugt, deren Eroberung nur mit der Galliens durch Caesar vergleichbar war.

Von Krieg aber war im Inneren des Reichs und der Provinzen nach dem Jahr 31 v. Chr. nur noch wenig zu spuren. Frieden und Wohlstand nahmen deshalb auch schon die Zeitgenossen als pragendes Kennzeichen der Epoche wahr. Dies war der Grund, warum sie sich letztlich mit der Einfuhrung der Monarchie und dem Ende der Republik abfanden, zumal der Versuch einer Ruckkehr zu deren oligarchischer Ordnung neue Burgerkriege hatte hervorrufen konnen. Und es war kein Zufall, dass die Anhanger eines neuen Glaubens spater einen Zusammenhang herstellten zwischen der Herrschaft des vergottlichten, als Retter und Friedensfurst gefeierten Augustus und der Geburt ihres Religionsstifters, den sie als Gottessohn, Heiland und Verkunder eines Reichs des Friedens verehrten.

[64]

Augustus in Nachwelt und Forschung

Das Bild des Princeps hat sich in den 2000 Jahren seit seinem Tod immer wieder gewandelt. Mit seiner Person und seiner Politik hatten diese Veranderungen meist wenig bis gar nichts zu tun.

Augustusbilder von der Antike bis zur fruhen Neuzeit

Augustus hatte alles dafur getan, der Nachwelt ein moglichst positives Bild von sich zu hinterlassen. Seine Selbstbiographie ging zwar verloren, aber sein ?Tatenbericht“, die sogenannten

Res gestae divi Augusti

, vermitteln einen guten Eindruck davon, wie der Herrscher selbst gesehen werden wollte. Auch

Nikolaos von Damaskus

war in seiner nur fragmentarisch erhaltenen Biografie des Augustus darum bemuht, ihn nur im besten Licht darzustellen.

Allerdings finden sich in der antiken Geschichtsschreibung auch Spuren einer anderen, kritischen Beurteilung. Der Geschichtsschreiber

Tacitus

etwa, ein erklarter Anhanger der fruheren, republikanischen Verhaltnisse, schrieb im fruhen 2. Jahrhundert in seinem Werk

Annalen

uber die Begrundung des Principats:

?So fand sich nach dem Wandel der Staatsform nirgends mehr ein Rest der alten, sauberen Staatsgesinnung …“

[65]

Nach einer kritischen Passage uber die in seinen Augen ubertriebenen postumen Ehrungen des Augustus schrieb Tacitus uber den Princeps selbst:

?Dagegen wurde im Kreis einsichtiger Manner sein Leben abwechselnd gepriesen oder getadelt: Die einen meinten, aus Anhanglichkeit gegen den Adoptivvater und die Notlage des Staates, in dem damals kein Raum fur gesetzliches Vorgehen war, sei er zum Burgerkrieg getrieben worden, der mit anstandigen Mitteln weder vorbereitet, noch gefuhrt werden konne. (…)

[66]

Dem hielt man entgegen: Die Anhanglichkeit gegen den Vater und die schwierige Lage des Staates habe er nur zum Vorwand genommen; in Wahrheit sei es Herrschsucht gewesen: aufgewiegelt habe er durch Freigiebigkeit die Veteranen, angeworben als junger Mann noch ohne Amt ein Heer, bestochen des Konsuls Legionen, vorgetauscht das Hinneigen zur pompejanischen Partei. (…)

[67]

“

Bestimmte Schilderungen Tacitus’ sowie des im fruhen 3. Jahrhundert schreibenden Senators

Cassius Dio

weisen einige Ubereinstimmungen auf. Wahrend aber Tacitus ein eher negatives Bild vom ersten Princeps zeichnete, da er den Untergang der Republik bedauerte und die Machtpolitik des Augustus als solche erkannte, war Dios Darstellung positiver. Da sein Werk neben den mit Tacitus ubereinstimmenden Passagen zusatzliches Material bietet, ist man sich in der Forschung weitgehend einig, dass Dio nicht Tacitus, sondern dass beide eine heute verlorene, gemeinsame Quelle verwendet haben. Wie die meisten antiken Geschichtsschreiber benannte auch Tacitus nur selten seine Quellen. Aus der

senatorischen Geschichtsschreibung

sind jedoch mehrere Werke aus der Zeit vor ihm bekannt, darunter das des

Aulus Cremutius Cordus

, der Brutus und Cassius anscheinend recht positiv dargestellt hat. Auch

Aufidius Bassus

schilderte wenigstens teilweise die Herrschaft des Augustus; allerdings ist nicht bekannt, ab welchem Zeitpunkt seine

Historien

einsetzten. Wahrscheinlich schrieb auch

Servilius Nonianus

uber die Herrschaft des Princeps.

[68]

Sueton

verarbeitete Material aus verlorenen Werken dieser Zeit in seinen Kaiserviten. Tacitus mag aber der erste Geschichtsschreiber gewesen sein, dessen Gesamturteil uber Augustus negativ gefarbt war.

[69]

Eine wesentliche Umdeutung erfuhren Augustus und seine Zeit nach der Christianisierung des Romischen Reichs. Seit

Spatantike

und

Mittelalter

haben Christen immer wieder versucht, die

pax Augusta

mit der

pax Christiana

gleichzusetzen, da

Jesus von Nazaret

im augusteischen Zeitalter geboren worden war. Im

Spatmittelalter

nutzten die romisch-deutschen Konige und Kaiser diesen Umstand auch politisch, um ihren Vorrang gegenuber dem Papsttum zu begrunden. Wahrend des Weihnachtsdienstes wurde indirekt hervorgehoben, dass es zur Zeit von Jesu Geburt bereits einen romischen Kaiser aber noch keinen Papst gegeben habe.

[70]

Auch in der

Neuzeit

wollten Politiker aus jeweils unterschiedlichen Motiven heraus immer wieder Parallelen zwischen der eigenen und der Zeit des Augustus konstruieren. Wahrend der

Franzosischen Revolution

wurde zum Beispiel die Errichtung des

Direktoriums

nach der

Terrorherrschaft

der

Jakobiner

im Jahr 1794 mit der Errichtung des Prinzipats verglichen. Im 20. Jahrhundert wiederum entfachten die

italienischen Faschisten

ein regelrechtes Augustusfieber. Auch in der

Zeit des Nationalsozialismus

versuchten zahlreiche Althistoriker, darunter

Wilhelm Weber

, die Herrschaftsweise des Augustus als Vorbild fur die so genannte

nationale Erneuerung Deutschlands

durch das ?

Fuhrerprinzip

“ darzustellen.

Augustus in der modernen Geschichtswissenschaft

Noch ganz anders hatte im 19. Jahrhundert der Althistoriker

Theodor Mommsen

geurteilt: Er hatte Augustus’ Prinzipatsordnung nicht als Allein-, sondern als

Doppelherrschaft

gedeutet, die sich Senat und Princeps geteilt hatten.

[71]

Gegen dieses Bild wiederum wandte sich

Ronald Syme

, dessen 1939 erschienenes Werk

The Roman Revolution

vor allem aufgrund seines reichhaltigen Materials als Ausgangspunkt der modernen Augustus-Forschung gilt. Symes Darstellung war von der Ausbreitung faschistischer Bewegungen im Europa seiner Zeit gepragt. Er wollte in Augustus einen Diktator und in seinem Aufstieg Parallelen zu den Anfangen des

Faschismus

erkennen. Ahnlich sah dies auch

Benito Mussolini

selbst, auch wenn er Symes negative Bewertung nicht teilte. Nach Syme ist Augustus’ Regime aus einer Revolution hervorgegangen. Er selbst sei ein Parteimann gewesen, der gestutzt auf Geld und Waffen die alte Fuhrungsschicht beseitigt und durch eine neue ersetzt habe. Als kalkulierender Machtmensch habe er die alte, zerfallende Republik zu Grabe getragen, um unter einer scheinbar republikanischen Fassade eine Alleinherrschaft zu begrunden.

Der Historiker

Jochen Bleicken

urteilte zwar kritisch, aber nicht abwertend uber den Princeps: In der antiken Geschichte gebe es nur

Alexander

und

Caesar

, deren Leistungen sich mit denen des Augustus vergleichen ließen. Dennoch konne man ihn nicht mit diesen ?Großen“ gleichsetzen, die im Grunde nur zerstorend gewirkt hatten. Augustus hingegen sei vor allem der wegweisende ?Baumeister des Romischen Kaiserreichs“ und ?Erzieher“ der neuen Eliten des Prinzipats gewesen.

[72]

Von einer Heuchelei des Augustus oder von einem Fassadencharakter seines Regimes konne keine Rede sein.

[73]

Dietmar Kienast

sah in Augustus gar den selbstlosesten Machthaber der gesamten Geschichte.

[74]

Auch

Klaus Bringmann

(2007) zog in seiner Augustus-Biographie eine insgesamt positive Bilanz der Regierungszeit des ersten romischen Kaisers: Anders als Ronald Syme sieht er in dessen Leistungen den Beleg dafur, dass der Besitz der Macht fur Augustus kein bloßer Selbstzweck war.

[75]

Werner Dahlheim

(2010) stellt den ?morderischen Winkelzuge[n] der ersten Jahre“

[76]

des jungen Octavian das positive Urteil uber dessen zweite Lebenshalfte gegenuber. Ihm erscheint Augustus, gemessen an der Dauerhaftigkeit seiner staatsmannischen Leistung, als ?großer Mann“.

[77]

Aus Anlass des 2000. Todestages des Kaisers wurde in der Scuderie del

Quirinale

in Rom von Oktober 2013 bis Februar 2014 die Ausstellung ?Augusto“ gezeigt.

[78]

Aus dem gleichen Anlass organisierten

Ernst Baltrusch

und

Christian Wendt

an der FU Berlin eine Ringvorlesung mit 12 Beitragen von Fachkolleginnen und -kollegen zu wichtigen Aspekten der Politik und Kultur der Epoche des ersten Princeps und ihrer Bedeutung fur die Nachwelt, die 2016 in einem Sammelband publiziert wurden.

[79]

Werke

Augustus war Verfasser einer Vielzahl von Schriften unterschiedlicher Gattung und unterschiedlichen Inhalts. Annahernd vollstandig erhalten sind davon nur die

Res gestae divi Augusti

, ein von Augustus selbst verfasster Tatenbericht, der an Bronzesaulen vor seinem Mausoleum angebracht war. Kopien wurden als

Inschriften

in mehreren Orten in Kleinasien gefunden, die vollstandigste ? mit einer griechischen Ubersetzung ? in einem

Tempel in Ankara

, nach der das Werk auch als

Monumentum Ancyranum

bezeichnet wird. Es gibt zahlreiche Ausgaben, unter anderem eine lateinisch-griechisch-deutsche Ausgabe mit Kommentar hrsgg. von Ekkehard Weber, Munchen u. Zurich 1975.

Text (lateinisch)

,

Text (lateinisch/griechisch/englisch)

. Die ubrigen Werke sind nur als 'Fragmente', das heißt zumeist als Zitate oder Paraphrasen bei spateren Autoren uberliefert. Zu nennen sind hier unter anderem:

- De vita sua:

eine Autobiografie, die in dreizehn Buchern die Zeit bis zum Cantabrischen Krieg behandelte, aber praktisch vollstandig verloren ging. (Moderne ?Rekonstruktionen“ von O. K. Gilliam, Philipp Vandenberg und Allan Massie gehoren in das Genre des

historischen Romans

.)

- Sicilia:

verloren gegangenes

Epos

in

Hexametern

, nur von Sueton bezeugt.

- Ajax:

Tragodie, von Augustus selbst vernichtet.

- Briefe

; Reste von Privatbriefen des Augustus, etwa an Familienmitglieder, aber auch an

Gaius Maecenas

und die Dichter

Vergil

und

Horaz

,

[80]

sind in recht großem Umfang als Zitate bei spateren Autoren (vor allem

Sueton

) uberliefert. Amtsbriefe sind zum Teil auch in inschriftlicher Form erhalten.

Ausgaben

- Enrica Malcovati:

Imperatoris Caesaris Augusti operum fragmenta

. 5. Auflage. Paravia, Turin 1969 (kritische Ausgabe aller Fragmente von Schriften des Augustus sowie der

Res gestae

, in ihrer Gesamtheit bislang unuberholt)

- John Scheid

:

Res gestae divi Augusti

(=

Collection Bude [serie latine]

.

Bd. 386). Les Belles Lettres, Paris 2007,

ISBN 978-2-251-01446-3

(derzeit maßgebliche Ausgabe des 'Tatenberichts' mit franzosischer Ubersetzung)

- Klaus Bringmann, Dirk Wiegandt:

Augustus. Schriften, Reden und Ausspruche

(=

Texte zur Forschung.

Bd. 91). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2008,

ISBN 3-534-19028-9

(Studienausgabe auf Grundlage von Malcovati mit deutscher Ubersetzung und historischem Kommentar)

- Henning Ohst:

Die ?Epistulae ad familiares‘ des Kaisers Augustus. Studien zur Textgeschichte in der Antike, Edition und Kommentar

(=

Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte

.

Bd. 152). De Gruyter, Berlin/Boston 2023,

ISBN 978-3-11-119151-5

, S. 99?238 (kritische Ausgabe der Privatbrieffragmente mit Ubersetzung und philologischem Kommentar; teilweise anders zusammengesetzt und angeordnet als in dem entsprechenden Abschnitt der Ausgabe Malcovatis)

Quellen

- Appian

,

Romische Geschichte.

Bd. 2:

Burgerkriege.

Ubersetzt von

Otto Veh

, 1988.