Wilhelm II.

, mit vollem Namen

Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen

(*

27. Januar

1859

in

Berlin

; †

4. Juni

1941

in

Doorn

), aus dem Haus

Hohenzollern

war von 1888 bis 1918 letzter

Deutscher Kaiser

und

Konig von Preußen

. Im sogenannten

Dreikaiserjahr

folgte der 29-jahrige Wilhelm II. seinem nur 99 Tage herrschenden, 56-jahrigen Vater

Friedrich III.

und seinem 90-jahrigen Großvater

Wilhelm I.

auf den Thron

Preußens

und des

Deutschen Reiches

. Durch seine Mutter

Victoria von Großbritannien und Irland

war er Enkel der britischen Konigin

Victoria

.

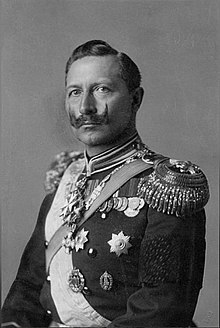

Wilhelm II. im Jahr 1902; Werk des Hoffotografen

Thomas Heinrich Voigt

; es gelangte in die Sammlung von Hugh Lowther, des 5. Earl of Lonsdale, dann in das Londoner

Imperial War Museum

Wilhelm II. im Jahr 1902; Werk des Hoffotografen

Thomas Heinrich Voigt

; es gelangte in die Sammlung von Hugh Lowther, des 5. Earl of Lonsdale, dann in das Londoner

Imperial War Museum

Kaiserin Auguste Victoria und Wilhelm, verheiratet von 1881 bis zu ihrem Tod im Jahr 1921, im Jahr 1906; auf der Grundlage einer Fotografie von

Emil Bieber

, ebenfalls Hoffotograf,

Bundesarchiv Koblenz

Kaiserin Auguste Victoria und Wilhelm, verheiratet von 1881 bis zu ihrem Tod im Jahr 1921, im Jahr 1906; auf der Grundlage einer Fotografie von

Emil Bieber

, ebenfalls Hoffotograf,

Bundesarchiv Koblenz

Großes Wappen des Deutschen Kaisers

bis 1918

Großes Wappen des Deutschen Kaisers

bis 1918

Aufgrund seiner traditionellen Herrschaftsauffassung zeigte Wilhelm II. wenig Verstandnis fur das Wesen der

konstitutionellen Monarchie

und bestand darauf, die Regierungspolitik personlich zu leiten. Durch sein als undiplomatisch und großspurig empfundenes Auftreten verursachte er mehrfach innen- und außenpolitische Krisen. Der von ihm stark forcierte Ausbau der

Kaiserlichen Marine

und die damit verbundene sogenannte

Weltpolitik

wurden zum Markenzeichen der

wilhelminischen

Ara, trugen aber auch zum Konfliktpotenzial bei, das sich im

Ersten Weltkrieg

entlud. Erst im Oktober 1918, unter dem Eindruck der unabwendbaren Niederlage Deutschlands und der mit ihm verbundeten

Mittelmachte

, stimmte Wilhelm der Parlamentarisierung des Reiches zu. Nach den

Oktoberreformen

war der

Reichskanzler

nicht mehr ihm, sondern dem

Reichstag

verantwortlich.

[1]

Im Weltkrieg war der Kaiser von der

Obersten Heeresleitung

unter den Generalen

Paul von Hindenburg

und

Erich Ludendorff

weitgehend kaltgestellt und auf reprasentative Aufgaben beschrankt worden. Er verlor zusehends an Ansehen, und angesichts der drohenden Niederlage wurde seine Stellung vollends unhaltbar. Zudem verlangte US-Prasident

Woodrow Wilson

vor der Aufnahme von Waffenstillstandsverhandlungen kaum verklausuliert den Thronverzicht des Kaisers. Als die

Novemberrevolution

am 9. November 1918 auch Berlin erfasste, gab Reichskanzler

Max von Baden

die

Abdankung Wilhelms

ohne dessen Zustimmung bekannt. Wenige Stunden spater, am Mittag des 9. November, erfolgte die

Ausrufung der Republik in Deutschland

.

Am Tag darauf floh der Kaiser vom

Großen Hauptquartier

im belgischen

Spa

, wo er sich seit dem 29. Oktober aufgehalten hatte, ins niederlandische

Exil

. Erst dort dankte er am 28. November formell ab. Konigin

Wilhelmina

und die Regierung der Niederlande gewahrten ihm Asyl und lehnten 1919 die von den

Entente-Machten

verlangte Auslieferung als

Kriegsverbrecher

ab. Wilhelm ließ sich in

Haus Doorn

nieder und bemuhte sich erfolglos um eine

Restauration

der Monarchie in Deutschland. Er starb 1941 im Alter von 82 Jahren, ohne jemals wieder deutschen Boden betreten zu haben.

Leben bis zum Herrschaftsantritt (1859?1888)

Wilhelm im Alter von anderthalb Jahren, fotografiert 1860 von

Carl Brasch

Wilhelm im Alter von anderthalb Jahren, fotografiert 1860 von

Carl Brasch

Wilhelm mit seinem Vater

Friedrich Wilhelm

auf

Schloss Balmoral

, 1863, in schottischer Kleidung,

Royal Collection

Wilhelm mit seinem Vater

Friedrich Wilhelm

auf

Schloss Balmoral

, 1863, in schottischer Kleidung,

Royal Collection

Familie

Wilhelm wurde am 27. Januar 1859 als altester Sohn des Prinzen

Friedrich Wilhelm von Preußen

und dessen Frau Victoria geboren, die 1861 zum Kronprinzenpaar wurden. Wilhelm war der Enkel der britischen Konigin Victoria (1819?1901) sowie infolge der Verbindung seiner Großtante

Charlotte

mit

Nikolaus I.

von Russland auch ein

Onkel dritten Grades

von Zar

Nikolaus II.

Der britische Konig

Georg V.

war sein Cousin ersten Grades. Sein Bruder Prinz Albert Wilhelm

Heinrich von Preußen

war

Großadmiral

der

Kaiserlichen Marine

. Zum Zeitpunkt seiner Geburt stand er auf Platz drei der preußischen Thronfolge sowie auf Platz sechs der britischen. Bei seiner Geburt war klar, dass er wohl einmal preußischer Konig werden wurde.

Geburt, Komplikationen und die Folgen

Bei der Geburt des Prinzen im Berliner

Kronprinzenpalais

waren, wie bei Thronfolgergeburten ublich, hohe Beamte anwesend, um die Geburt zu bezeugen. Er kam als

Steißgeburt

zur Welt und uberlebte nur durch den als

ultima Ratio

hinzugezogenen Direktor der Entbindungsanstalt im Charite-Krankenhaus Berlin,

Eduard Arnold Martin

, und durch das couragierte Eingreifen einer Hebamme, die das scheinbar leblose Baby ganz gegen das Protokoll mit einem nassen Handtuch schlug. Martin musste die seit Stunden verschleppte Geburt voranbringen und setzte das dafur neuartige Narkosemittel

Chloroform

ein.

[2]

Er drehte den Thronfolger

intrauterin

und schaffte es, die Beine voranzubringen, sodass das Gesaß und der Unterleib hervortraten. Der Nabelschnurpuls war fast nicht mehr fuhlbar, daher musste der Geburtsvorgang beschleunigt werden. Es gelang Martin noch, den linken Arm zu wenden und parallel zum

Torso

zu legen, um dann mit kraftigem Zug den Kopf mit dem noch hochgeschlagenen rechten Arm zu entbinden. Infolge der stundenlangen fruchtlosen Wehen und der zugig zu bewerkstelligenden Notentbindung (ein

Kaiserschnitt

hatte damals haufig den Tod der Mutter zur Folge, was in diesem Falle vollig indiskutabel war) uberlebte der Saugling zwar, aber es kam zu einer linksseitigen

Armplexus-Lahmung

. Einige Tage danach bemerkte man, dass das Kind diesen Arm nicht bewegen konnte. Der Arm blieb fortan in seiner Entwicklung deutlich zuruck und war im Erwachsenenalter deutlich kurzer als der rechte und nur eingeschrankt beweglich. Durch die Komplikationen wahrend der Geburt stellte sich bei Wilhelm etwas spater eine

Torticollis

(Schiefhals) heraus.

[3]

Es ist umstritten, ob Martin dem Kind das Leben rettete oder die Behinderung zu verantworten hatte.

[4]

Obwohl Victoria anfangs die ?hervorragende“ Leistung von Eduard Arnold Martin mit viel Lob und einem ?kostbaren“ Ring belohnte, entwickelte sie, als der Geburtsschaden wenig spater bemerkt wurde, einen Hass auf Martin. Sie schrieb ihrer Mutter: ?Du weißt, liebe Mama, daß Wilhelms Arm

nicht

verletzt worden ware und ich eine solche Tortur nicht durchgemacht hatte,

wenn

ich in der Obhut eines aufgeklarten englischen Arztes gewesen ware! Es war Martin, der mich behandelte!“ Wilhelm kam spater zu der Uberzeugung: ?ein englischer Arzt totete meinen Vater, und ein englischer Arzt verkruppelte meinen Arm ? und das ist die Schuld meiner Mutter, die keine Deutschen um sich duldete!“.

[5]

Um seine Behinderungen zu beheben, wurden Kuren wie das Einnahen des kranken Armes in ein frisch geschlachtetes Kaninchen oder die Elektrisierung des Arms durchgefuhrt. Sie verliefen allerdings erfolglos. Der Schiefhals wurde spater durch eine Operation behoben.

[3]

[6]

Georg Ernst Hinzpeter

Georg Ernst Hinzpeter

Wie im Hochadel ublich, traten seine Eltern als unmittelbare Erzieher ganz hinter seinem

calvinistischen

Lehrer

Georg Ernst Hinzpeter

zuruck, der uber die Volljahrigkeit Wilhelms hinaus einen sehr großen Einfluss auf ihn hatte.

[7]

[8]

[8]

Seine Mutter und Hinzpeter waren sich einig, dass die Erziehung von Wilhelm von sehr strenger Natur sein solle, um ihn auf seinen ?Beruf“ vorzubereiten. Friedrich III. war in diese Entscheidung nicht involviert, auch weil er in den Jahren der Reichseinigung anderweitig gebunden war. Er setzte volles Vertrauen in seine Frau und ihr Urteil. Die sehr strenge Erziehung hatte jedoch wenig Erfolg. Hinzpeter klagte 1874 uber die Unkonzentriertheit und den ?fast krystallinisch hart gefugten Egoismus“, der ?den innersten Kern seines Wesens“ bilde.

[9]

Als Siebenjahriger erlebte er den

Sieg uber Osterreich 1866

mit der daraus resultierenden Vorherrschaft Preußens in Deutschland. Mit zehn Jahren, im damals ublichen

Kadettenalter

, trat er beim

1. Garde-Regiment zu Fuß

formell als

Sekondeleutnant

in die

preußische Armee

ein. Als Zwolfjahriger wurde er mit der Grundung des

Deutschen Kaiserreiches

nach dem

Sieg uber Frankreich 1871

auch zweiter Anwarter auf den deutschen Kaiserthron.

Schul- und Studienzeit

Wilhelm als Schuler (1874)

Wilhelm als Schuler (1874)

Auf Vorschlag Hinzpeters wurde Wilhelm trotz der Ablehnung von Wilhelm I. 1874 auf das Lyceum Fridericianum (heute

Friedrichsgymnasium

) in

Kassel

geschickt. Victoria und Hinzpeter verfolgten dabei drei Ziele: Wilhelm solle laut Victoria ?eine moderne Erziehung genießen, er sollte moglichst lange dem Hof- und Militarleben Berlins entzogen bleiben, und er sollte vor allem infolge des freien Konkurrenzkampfes mit begabten Burgersohnen gedemutigt, das heißt zur Einsicht gezwungen werden, daß er keinerlei Grund zur Uberheblichkeit hatte.“ Wilhelms Alltag im Gymnasium wurde von Hinzpeter streng eingeteilt.

[10]

Nach dem Abitur am Friedrichsgymnasium trat er am 9. Februar 1877 seinen wirklichen Militardienst bei seinem Regiment, der 6.

Kompanie

unter Hauptmann

Ernst von Petersdorff

, an. 1880 wurde er am 22. Marz, dem Geburtstag seines Großvaters Kaiser Wilhelm I., zum

Hauptmann

befordert. Bereits in diesen Jahren bildete sich bei ihm ein Verstandnis seiner monarchischen Rolle, das den

liberal

-konstitutionellen Vorstellungen seiner Eltern zuwiderlief.

Wilhelm als Abiturient in Kassel (1877)

Wilhelm als Abiturient in Kassel (1877)

Seine folgenden Lebensstationen sind unter dem Aspekt einer Erziehung zum Monarchen zu sehen: Er sollte moglichst vielerlei Erfahrungen sammeln, erhielt aber in keinem Feld, nicht einmal im militarischen, die Chance, sich beruflich solide einzuarbeiten. Zum Studium von vier Semestern von Oktober 1877 bis 1879 bezog er die von seinem Urgroßvater gegrundete

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn

, wo er 1878 dem

Corps Borussia Bonn

beitrat.

[11]

Wilhelm blieb der Borussia und dem

Corpsstudententum

zeitlebens verbunden. Da er aber als Mitglied eines regierenden Hauses keine scharfen

Mensuren

fechten durfte, gehorte er der Borussia erst als

Inhaber der Corpsschleife

an, ehe ihm am 8. Marz 1886 das

Band

verliehen und er

Alter Herr

wurde. Dies war durch eine Sondergenehmigung des

Kosener SC-Verbandes

moglich geworden.

[12]

Wilhelm beherrschte muhelos

Englisch

.

[13]

Militardienst

Bis 1888 war er wechselnden Regimentern zugeordnet, dem 1. Garde-Regiment zu Fuß, dann dem

Garde-Husaren-Regiment

und dem

1. Garde-Feldartillerie-Regiment

, wurde schnell bis zum

Generalmajor

befordert und zuletzt

Kommandeur

der

2. Garde-Infanterie-Brigade

. Der Militardienst wurde immer wieder durch Beurlaubungen unterbrochen, damit er sich auch soweit moglich mit der zivilen Verwaltung vertraut machen konnte. Sehr grundlich konnte dies nicht geschehen, denn immer mehr Eile war geboten: Sein Großvater stand im hochsten Alter, und sein Vater war mittlerweile todkrank.

Kronprinz

Das Jahr 1888 ging als

Dreikaiserjahr

in die Geschichte ein. Nach dem Tod Wilhelms I. am 9. Marz 1888 regierte der ?99-Tage-Kaiser“

Friedrich III.

auf Grund seines bereits fortgeschrittenen

Kehlkopfkrebses

nur drei Monate und starb am 15. Juni in Potsdam. Durch den Tod Friedrichs III. wurde Wilhelm am 15. Juni 1888 Konig von Preußen und damit Deutscher Kaiser und Oberster Kriegsherr.

[14]

Fur die Regierungsgeschafte war die mangelnde Erfahrung des Kronprinzen weniger problematisch, da bereits seit 1862

Otto von Bismarck

, zunachst als preußischer Ministerprasident, ab 1871 als

Reichskanzler

, die politische Macht fest in seiner Hand konzentriert hatte. Bismarck war nach drei siegreichen Kriegen (

1864

,

1866

,

1870/71

) und als Vereiniger Deutschlands zur starksten kontinentaleuropaischen Macht ein weltweit respektierter

Staatsmann

. Wilhelm I. und Friedrich III. hatten ihm gelegentlich widersprochen, aber am Ende stets vertraut. Von diesem Vertrauen hing nach der

Reichsverfassung

der Reichskanzler auch ab, nicht vom Vertrauen des Reichstags. Bismarck baute selbstbewusst darauf, auch den dritten Kaiser lenken zu konnen.

Wirken als Kaiser (1888?1918)

Die Eroffnung des deutschen Reichstages im Weißen Saal des

Berliner Schlosses

am 25. Juni 1888

(Olgemalde von

Anton von Werner

, 1893). Das Ereignis war der erste zeremonielle Auftritt Wilhelms als Kaiser.

Die Eroffnung des deutschen Reichstages im Weißen Saal des

Berliner Schlosses

am 25. Juni 1888

(Olgemalde von

Anton von Werner

, 1893). Das Ereignis war der erste zeremonielle Auftritt Wilhelms als Kaiser.

Die Wilhelminische Epoche (im Uberblick)

Die dreißigjahrige Herrschaft Wilhelms II. im

Deutschen Reich

(von 1888 bis 1918) wird auch als die

wilhelminische Epoche

bezeichnet. Wesentliches Merkmal war das Streben des Kaisers, das Reich als politische Große unter den bestehenden

Weltmachten

zu sichern. Eng verbunden mit diesem Anspruch war die militarische

Aufrustung

des Kaiserreichs sowie die Forcierung der

Kolonialpolitik

in

Afrika

und der

Sudsee

. Dies und die Verwicklung Deutschlands in internationale Krisen ? zum Beispiel die Geschehnisse um die

Kruger-Depesche

1896, der

Doggerbank-Zwischenfall

1904, die

Marokkokrisen 1904?1906

und

1911

sowie die

Daily-Telegraph-Affare

1908 ? fuhrten zu einer Destabilisierung der Außenpolitik.

Die Vorliebe Wilhelms fur militarischen Prunk, die sich beispielsweise in zahlreichen

Paraden

zu den unterschiedlichsten Anlassen ausdruckte, fuhrte auch gesellschaftlich zu einer Uberbetonung des

Militars

und der militarischen

Hierarchie

bis hinein ins zivile Leben der deutschen Gesellschaft, in der fur eine berufliche Laufbahn ? nicht nur im Verwaltungsapparat ? die Ableistung des Militardienstes und der militarische Rang eines Menschen von entscheidender Bedeutung war (

Militarismus

). Einen Rang als

Reserveoffizier

innezuhaben galt im wilhelminischen Burgertum als Eintrittskarte in die ?bessere Gesellschaft“; ebenso war das Fehlen eines militarischen Ranges ein Karrierehindernis.

Der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands wahrend Wilhelms Herrschaft, verbunden mit technologischem, naturwissenschaftlichem und industriellem Fortschritt, begunstigte eine auch vom Kaiser mitgetragene, allgemein verbreitete Technik- und Fortschrittsglaubigkeit. Innenpolitisch setzte er die fur ihre Zeit als modern und fortschrittlich geltende

Sozialpolitik

Bismarcks

fort und erweiterte sie. Er setzte sich fur die Abschaffung des

Sozialistengesetzes

ein und suchte, teilweise erfolglos, den Ausgleich zwischen ethnischen und politischen Minderheiten.

Wilhelm wollte sowohl die Innen- als auch Außenpolitik des Reiches wesentlich starker beeinflussen als sein Großvater Wilhelm I. Das ?

personliche Regiment

“ des Kaisers war jedoch oft eine von haufig wechselnden Beratern gesteuerte Politik, die die Entscheidungen Wilhelms ? auch im Urteil der meisten Historiker ? oft widerspruchlich und letztlich unberechenbar erscheinen ließen.

Dazu gehort auch, dass er sich nach dem

Attentat von Sarajevo

uber eingegangene Bundnisverpflichtungen zu einem Krieg entschloss, der in der Folge zum Ersten Weltkrieg fuhrte. Grundlage war auch seine Uberschatzung Deutschlands militarischer Starke zu Lande und auf See. Die Marokkokrisen und die Erklarung des unbeschrankten

U-Boot-Krieges

sind weitere Beispiele fur Entscheidungen, die den Ruf Wilhelms II. belasten.

Auch war seine Amtszeit von politischen Machtkampfen zwischen den einzelnen Parteien gepragt, die es den amtierenden Kanzlern schwer machten, langerfristig im Amt zu bleiben. So wurden im Kampf zwischen dem sogenannten

Bulow-Block

aus

Nationalliberaler Partei

und

Deutschkonservativer Partei

und den

Sozialdemokraten

funf von sieben Kanzlern unter kritischem Mitwirken des

Reichstags

von ihm entlassen.

Wahrend des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 wurde Wilhelms

strategische

und

taktische

Unfahigkeit offenbar. Ab 1916 enthielt er sich zunehmend relevanter politischer Entscheidungen und gab die Fuhrung des Reiches faktisch in die Hande der

Obersten Heeresleitung

, namentlich in die der Generale

von Hindenburg

und

Ludendorff

, die die konstitutionelle

Monarchie

wahrend der letzten Kriegsjahre mit starken Zugen einer

Militardiktatur

versahen. Als sich Wilhelm II. infolge der

Novemberrevolution

, die zum Ende der Monarchie und zur

Ausrufung der Republik

fuhrte, zur

Abdankung

bewegen ließ und in die Niederlande ins Exil ging, hatte das Deutsche Kaiserreich den ?Großen Krieg“ bereits verloren. Etwa 10 Millionen Menschen waren auf den Schlachtfeldern gefallen.

Soziale Reformen

Wilhelm II. bei seinem Regierungsantritt 1888, Fotoportrat von

Reichard & Lindner

Wilhelm II. bei seinem Regierungsantritt 1888, Fotoportrat von

Reichard & Lindner

Wilhelm II. weigerte sich 1889, Soldaten zur Niederschlagung eines

Bergarbeiterstreiks

im

Ruhrgebiet

zu schicken. Zur Begrundung erklarte er:

?Die Unternehmer und Aktionare mußten nachgeben, die Arbeiter seien seine Untertanen, fur die er zu sorgen habe; wollten die industriellen Millionare ihm nicht zu Willen sein, so wurde er seine Truppen zuruckziehen; wenn dann die Villen der reichen Besitzer und Direktoren in Brand gesteckt, ihre Garten zertreten wurden, so wurden sie schon klein werden.“

[15]

Bismarck, der dieses Zitat uberliefert, nannte Wilhelms Haltung ?patriarchalischen Absolutismus, fur die Zeit von 1888 ein Anachronismus“ und ?sentimental“.

[16]

In der Arbeiterschaft aber weckten solche Aussagen des jungen Kaisers und die

Februarerlasse

von 1890 in den ersten Jahren seiner Regentschaft zeitweilig Hoffnungen auf einen sozialen Wandel im Reich. Die

Sozialpolitik

lag Wilhelm II. durchaus am Herzen. Allerdings folgten seinen sozialen Reformen keine strukturellen Veranderungen im Reich. Im Gegenteil, er baute seinen politischen Einfluss noch aus und lehnte eine Demokratisierung der Verfassung ab. Preußen behielt das seit Anfang der 1850er Jahre bestehende

Dreiklassenwahlrecht

, das eine reprasentative Landtagsvertretung verhinderte. Nach wie vor wurde der Regierungschef nicht vom Reichstag gewahlt, sondern vom Kaiser ernannt oder entlassen. Die Mehrheitsverhaltnisse im Reichstag wurden dazu allenfalls mitberucksichtigt. Es war dem Kanzler aber nicht moglich, ohne Mehrheit im Parlament Gesetze zu erlassen oder den Haushalt zu beschließen.

Noch wahrend Bismarcks Kanzlerschaft, am 178. Geburtstag

Friedrichs des Großen

, verkundete Kaiser Wilhelm II. in einer Proklamation an sein Volk die Devise ?Je veux etre un roi des gueux“ (dt. ?Ich will ein Konig der Bettler sein“) und forderte das Verbot der

Sonntagsarbeit

, der

Nachtarbeit

fur Frauen und Kinder, der

Frauenarbeit

wahrend der letzten Schwangerschaftsmonate sowie die Einschrankung der

Arbeit von Kindern

unter vierzehn Jahren.

[17]

Außerdem forderte er bei dem zur Erneuerung anstehenden ?Gesetz gegen die gemeingefahrlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ (?

Sozialistengesetz

“) die Streichung des Paragraphen, der es der Landespolizeibehorde erlaubte, ?Verurteilten den Aufenthalt in bestimmten Bezirken und Ortschaften“ zu versagen. Bismarck kommentierte dies als ?Humanitatsduselei“ und verweigerte sich dem (in seinen Forderungen durch den Reichstag unterstutzten) Kaiser. Seine Forderungen konnte der junge Kaiser erst mit

Leo von Caprivi

, dem Nachfolger Bismarcks, verwirklichen. Allerdings war Wilhelm II. bei allen sozialen Ambitionen so wenig ein Freund der

Sozialdemokratie

, wie Bismarck es gewesen war.

[17]

Er hoffte, durch seine Reformen die Sympathien fur die trotz des Sozialistengesetzes erstarkte Sozialdemokratie zu schwachen und durch die Aufhebung des repressiven Sozialistengesetzes der 1890 von

SAP

in

SPD

umbenannten Partei ihren Martyrerbonus zu nehmen.

Heinrich Mann

schrieb wahrend des Zweiten Weltkriegs im kalifornischen Exil:

?Nein, er war weder ausdrucklich gerecht, noch brach er das Recht mit Vorbedacht. Den Arbeitern glaubte er mit sozialen Gesetzen ? Gnaden zu erweisen. Respekt glaubte er allein dem Besitz zu schulden. Dieser Kaiser mit der Seele eines Parvenu hofierte unentwegt die reichsten Leute, Deutschlands und der Welt.“

[18]

Die Sozialdemokraten blieben unter

August Bebel

aus ihrem antimonarchistischen Selbstverstandnis heraus jedoch weiter in Fundamentalopposition. Obwohl sie den Fortschritt der im Arbeitsschutzgesetz zusammengefassten Reformen sahen, stimmten sie im Reichstag dagegen. Sie forderten grundlegende strukturelle Veranderungen, wie zum Beispiel eine Verfassungsanderung, Demokratisierung, ein ausgeweitetes Wahlrecht, Vorrang des Parlaments bei politischen Entscheidungen, eine Umstrukturierung des Haushalts, deutliche Senkung der Rustungsausgaben, Freiheit fur

die Kolonien

und anderes mehr ? fur den Kaiser unerfullbare Anliegen, die seine Abneigung gegen die Sozialdemokratie starkten.

Der Wohlstand der deutschen Arbeiterschaft stieg von Jahr zu Jahr, doch gelang es Wilhelm II. nicht, den Arbeitern in den Stadten das Gefuhl zu geben, anerkannte Mitglieder der Gesellschaft zu sein. Bei vielen Reichstagswahlen und Landtagen wuchs der Stimmenanteil der SPD.

Diese Vorgange ließen in Wilhelm II., der immer noch ?ein Konig der Armen“ sein wollte, die These reifen, dass eine Versohnung mit den Sozialdemokraten nicht moglich sei. Er rief schließlich in

Konigsberg

?zum Kampf fur Religion, Sitte und Ordnung, gegen die Parteien des Umsturzes!“ auf. Schon 1887 hatte er, noch als Prinz, mit seiner Gemahlin den

Evangelischen Kirchlichen Hilfsverein fur Berlin

gegrundet, weil er glaubte, durch Forderung der Kirchen die ?soziale Frage“ losen zu konnen; dem folgte 1890 der

Evangelische Kirchenbau-Verein

, Berlin, mit dessen Hilfe er auch außerhalb Berlins auf Kirchneubauten im Reich Einfluss nahm (etwa auf die

Erloserkirche

in Bad Homburg). Zugleich manifestierte er damit seine Vorstellung einer neuen Verbindung von ?

Thron und Altar

“ in Fortfuhrung einer Linie von

Konstantin dem Großen

uber

Otto den Großen

zu ihm selbst.

Entlassung Bismarcks und Antritt Caprivis

Die

Punch

-Karikatur

Dropping the Pilot

(im Deutschen meist ubersetzt mit ?Der Lotse geht von Bord“) von Sir

John Tenniel

zur Entlassung Bismarcks

Die

Punch

-Karikatur

Dropping the Pilot

(im Deutschen meist ubersetzt mit ?Der Lotse geht von Bord“) von Sir

John Tenniel

zur Entlassung Bismarcks

In der letzten Periode der Regierungszeit

Bismarcks

hatte das Deutsche Reich einer ?

Kanzlerdiktatur

“ geglichen, deren politische Ziele nicht die des jungen Kaisers waren. Bismarck wollte

Russland

als einen starken Verbundeten, Wilhelm II. vertraute hingegen nur auf

Osterreich-Ungarn

. Bismarck wollte den ?Kulturkampf“ gegen den politischen Katholizismus fortsetzen, der Kaiser war strikt dagegen. Bismarck wollte das Sozialistengesetz verscharfen, Wilhelm II. es abschaffen: ?Ich will meine ersten Regierungsjahre nicht mit dem Blut meiner Untertanen farben!“ Als der Reichskanzler hartnackig blieb, schickte der Kaiser am Morgen des 17. Marz 1890 den Chef seines

Militarkabinetts

, General

von Hahnke

, in die Reichskanzlei: Der Kanzler solle am Nachmittag ins Schloss kommen und sein Abschiedsgesuch mitbringen. Dieses wurde dem Kaiser aber erst im Verlauf des nachsten Tages durch einen Boten uberbracht.

[19]

Bismarcks ? immer auch als Rechtfertigung und Gegenangriff zu lesende ? Darstellung betont das Entwurdigende der Maßnahme. Bismarck schreibt im erst postum erschienenen dritten Band seiner Memoiren, dass er sich im Kabinett schon vor der Entlassung isoliert oder gar verraten gefuhlt habe und dass sein Stellvertreter

Karl Heinrich von Boetticher

in seiner Abwesenheit und ohne seine Billigung mit dem Kaiser in dessen Sinne verhandelt habe,

[20]

sodass er genotigt gewesen sei, eine 38 Jahre alte Kabinettsorder Wilhelms I. heranzuziehen, die es preußischen Ministern untersagte, ohne Billigung des Ministerprasidenten mit dem Souveran zu sprechen.

[21]

Mit Bismarcks Entlassung machte der Kaiser den Weg frei zu seinem

personlichen Regiment

.

Am 20. Marz 1890 entließ Wilhelm II. den ?eisernen Kanzler“. Bismarck akzeptierte dies innerlich nie und sorgte indirekt durch vielfach lancierte Kritik an den ?Hintermannern“ der wilhelminischen Politik und durch sein Memoirenwerk

Gedanken und Erinnerungen

fur nachhaltige Kritik an Wilhelm II. Deren dritter Band, in dem Bismarck seine Entlassung darstellte, wurde wegen seiner politischen Brisanz erst 1919 veroffentlicht. Der Rucktritt Bismarcks war damit zwar primar innenpolitisch begrundet, aber langfristig gesehen vor allem außenpolitisch fatal. Aus Wien erinnerte Kaiser

Franz Joseph I.

eingedenk des

1866er Friedens von Wien

in einem Brief sofort und explizit an Bismarcks Verdienste. Als Bismarcks Nachfolger ernannte Wilhelm II. General

Leo von Caprivi

, der vom Kaiser als ?Mann der rettenden Tat“ gefeiert und ob seiner Leistungen in den Grafenstand erhoben wurde. Mit Caprivi glaubte Wilhelm II. eine anerkannte Personlichkeit gefunden zu haben, mit der er seine geplante Politik der inneren Versohnung sowie das

Arbeitsschutzgesetz

durchzusetzen hoffte.

[22]

Ein wichtiges außenpolitisches Ereignis fiel (gleichsam ?genau passend“) in das Jahr des Kanzlerwechsels. Der

Ruckversicherungsvertrag

mit Russland widersprach teilweise den Bedingungen des

Dreibundpaktes

mit Italien und Osterreich-Ungarn. Der Kaiser war gegen ein Verletzen des letztgenannten Paktes, wahrend Bismarck den Ruckversicherungsvertrag seinerzeit fur unbedingt notwendig gehalten hatte. Jetzt ging es um seine Verlangerung. Von der Offentlichkeit unbemerkt (es handelte sich um einen Geheimvertrag) und von Caprivi hingenommen, wurde der 1890 auslaufende Ruckversicherungsvertrag vom Deutschen Reich bewusst nicht erneuert. In Russland nahm man realistischerweise einen deutschen Kurswechsel an und begann sich Frankreich anzunahern.

[23]

Caprivis Kanzlerzeit war durch entschiedene Englandfreundlichkeit gepragt. Innenpolitisch war er einer der Hauptverantwortlichen fur den Wandel des Deutschen Reiches von der Agrarwirtschaft zur industriellen Exportwirtschaft. Die Reformen in diesem Zeitraum trugen dazu bei, dass Deutschland wenig spater Großbritannien uberholen und zur Weltwirtschaftsmacht Nr. 1 aufsteigen konnte. Der Begriff ?

Made in Germany

“ wurde zu dieser Zeit ein Synonym fur hochste Qualitat.

Integrationspolitik

Die turbulente Ersetzung des alten

Deutschen Bundes

durch das neu geschaffene Deutsche Reich ohne die deutschen Osterreicher ? die

kleindeutsche Losung

? brachte einige Probleme mit sich. Die rheinlandische, suddeutsche und polnische

Opposition

gegen die preußische Vorherrschaft stutzte sich auf das sich politisierende katholische Burger-, Arbeiter- und Bauerntum. Als Partei des politischen Katholizismus hatte sich im Jahr 1870 die

Deutsche Zentrumspartei

formiert. Die Versuche Bismarcks, die katholischen Parteien in ihrer Arbeit zu behindern, fuhrten zu Eingriffen in das Leben der Katholiken.

[24]

Auch die Judenintegration, die es vorher außer in Preußen nur in wenigen anderen Staaten gab, war jung, und der merkliche soziale Aufstieg der judischen Bevolkerung nahrte Neid und

Antisemitismus

in der Bevolkerung. In den ostlichen Gebieten Preußens, vor allem in der Provinz Posen, gab es eine starke Unterdruckung der

polnischen Minderheit

, die zu Unruhen und Gefuhlen der Ungerechtigkeit fuhrte.

[25]

Der Kaiser erkannte die Ernsthaftigkeit dieser Probleme und zahlte sie zu seinen Hauptaufgaben.

Am besten gelang die Integrationspolitik gegenuber den Katholiken. Sie waren zuvor durch den Bismarckschen

Kulturkampf

benachteiligt und an der Teilnahme am politischen Leben sowie an der freien Ausubung ihrer Religion gehindert worden. Schon zu seiner Prinzenzeit war Wilhelm gegen diese Praktiken und befurwortete die Beendigung des Kulturkampfes. Um die Einigkeit zwischen Protestanten und Katholiken im Reich zu verbessern, zahlte das Reich die den Opfern vorenthaltenen Gelder zuruck, hob allerdings nicht alle gefassten Beschlusse und Gesetze aus dem vorangegangenen Kulturkampf wieder auf.

Die ostlichen Provinzen Preußens (

Ostpreußen

,

Westpreußen

und

Schlesien

) waren mehrheitlich von Deutschen, minderheitlich von Polen sowie regional von

Kaschuben

und

Masuren

bewohnt. In der

Provinz Posen

stellten die Polen die Mehrheit. Seit der Bismarckzeit versuchte der Staat, die hier lebenden Polen zu

germanisieren

, was allerdings misslang und in offenen Protest mundete. Wilhelm II. hob viele dieser Repressionen auf, die vor allem die Unterrichtssprache und spater auch die des Gottesdienstes regelten, und erkannte die Polen als eigenes Volk und Minderheit im Deutschen Reich an.

Bei seiner Integrationspolitik kam Kaiser Wilhelm II. der Parlamentarismus im Reich entgegen. Die Wahl wurde in Einmannwahlkreisen mit absolutem Mehrheitswahlrecht durchgefuhrt. So besaßen die Danen (ein bis zwei Abgeordnete), Elsass-Lothringer (acht bis 15 Abgeordnete) und Polen (13 bis 20 Abgeordnete) von 1871 bis zur letzten Wahl 1912 stets eigene

Fraktionen

im Reichstag.

Juden

dagegen organisierten sich nicht in einer eigenen

Partei

. Das Wahlsystem grenzte aber auch politische Minderheiten nicht aus. Dies sorgte dafur, dass sich auch die preußenfeindlichen

Welfen

, aber vor allem die Antisemiten aus der Christlichsozialen Partei und der Deutschen Reformpartei organisieren konnten. Die Zahl ihrer Abgeordneten uberschritt aber nie die Zahl der Abgeordneten aus den Parteien der ethnischen Minderheiten.

Wirtschaftspolitik und rustungspolitische Prioritaten

Im Zuge des

Deutsch-Britischen Flottenwettrustens

ließ Wilhelm 1910 die

Marineschule Murwik

errichten, die seither als Ausbildungsstatte der deutschen Marineoffiziere dient (Bild von 1929).

Im Zuge des

Deutsch-Britischen Flottenwettrustens

ließ Wilhelm 1910 die

Marineschule Murwik

errichten, die seither als Ausbildungsstatte der deutschen Marineoffiziere dient (Bild von 1929).

Caprivi setzte einen weiteren von Bismarck verwehrten Wunsch Wilhelms durch, die

progressive Einkommensteuer

, die hohere Einkommen starker belastete: die

Miquelsche

Einkommensteuerreform

von 1891. Durch die industriefreundliche und exportorientierte Eindammung des

Protektionismus

zog sich Caprivi die Feindschaft der im

Bund der Landwirte

organisierten Grundbesitzer (?

Ostelbier

“, ?

Junker

“) zu, die eng mit der Deutschkonservativen Partei verbunden waren. Die nach Abschaffung der

Schutzzolle

wachsenden Agrarexporte der USA bewirkten fur sie einen Preisverfall. Durch die Forderung des Einsatzes von Landmaschinen konnte man die Verluste zwar teils auffangen, erhohte aber die agrarprotektionistischen Anspruche der ohnehin unterkapitalisierten und zu Investitionen genotigten Großgrundbesitzer.

Wilhelm II. (Mitte) mit Kommandant und Erstem Offizier an Bord der

Geier

, 1894

Wilhelm II. (Mitte) mit Kommandant und Erstem Offizier an Bord der

Geier

, 1894

1893 loste Wilhelm II. den

1890 gewahlten Reichstag

auf, weil der die auch von ihm gewunschte Aufrustung des Heeres abgelehnt hatte. Bei den darauf folgenden

Wahlen

siegten die Befurworter der wilhelminischen Politik aus der Konservativen und Nationalliberalen Partei. Auch die gegen Caprivis Widerstand von

Alfred von Tirpitz

propagierte Aufrustung der

Kaiserlichen Marine

, im Volk durchaus popular, erkennbar etwa am allgegenwartigen

Matrosenanzug

fur Knaben, wurde in der Folgezeit von Wilhelm gefordert.

[26]

Im Januar 1894 kam es zu einem Aussohnungstreffen mit Bismarck. Als dieser 1896 den geheimen Ruckversicherungsvertrag mit Russland in der Presse veroffentlichte, wollte Wilhelm ihn dann aber in der ersten Erregung wegen

Landesverrats

verhaften und in die

Zitadelle Spandau

verbringen lassen.

[27]

Personliches Regiment

des Kaisers

Wilhelm in der Paradeuniform des Regiments der

Gardes du Corps

, 1905, eine ?mythisierende Selbstdarstellung des Kaisers“

[28]

Wilhelm in der Paradeuniform des Regiments der

Gardes du Corps

, 1905, eine ?mythisierende Selbstdarstellung des Kaisers“

[28]

Am 26. Oktober 1894 wurde Caprivi entlassen. Wilhelm berief erstmals einen Nichtpreußen, den bayerischen Fursten (und seinen Onkel, wie er in seinen Memoiren

Ereignisse und Gestalten

schreibt)

Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfurst

zum Reichskanzler und preußischen Ministerprasidenten. Er sollte anders als seine beiden Vorganger keinen Fuhrungsehrgeiz entwickeln.

[29]

Kaisers Geburtstag

1901: Die Polizeitruppe im

Schutzgebiet Kamerun

grußt den Kaiser.

Kaisers Geburtstag

1901: Die Polizeitruppe im

Schutzgebiet Kamerun

grußt den Kaiser.

1895 wurden der Kaiser-Wilhelm-Kanal, der heutige

Nord-Ostsee-Kanal

, fertiggestellt und die Marinehafen

Kiel

und

Wilhelmshaven

in großem Maßstab ausgebaut. In diesem Zusammenhang besetzte und pachtete das Deutsche Reich die chinesische Hafenstadt

Tsingtao

auf 99 Jahre.

[30]

Wilhelm erkannte trotz seiner Englandfreundlichkeit nicht, dass damit die weltweite

Hegemonialmacht

Großbritannien

aufs Außerste beunruhigt wurde. Der anhaltende deutsche

Kolonialismus

? gegen den Bismarck und Caprivi sich noch gewehrt hatten ? wurde von ihm nicht als riskant gegenuber den

Großmachten

England und Frankreich erkannt und gebilligt: 1899 erwarb das Reich die

Karolinen

,

Marianen

,

Palau

und 1900 West

samoa

. 1896 versaumte Hohenlohe-Schillingsfurst es, Wilhelm von der ?

Kruger-Depesche

“ abzuhalten, einem Gluckwunschtelegramm an die

Buren

zur Abwehr des britischen

Jameson Raid

, die in Großbritannien mit Emporung aufgenommen und nachhaltig als Abkehr von der englandfreundlichen Politik Caprivis gedeutet wurde. In seinen Memoiren betonte Wilhelm, dass er gegen die Depesche gewesen sei, aber vom Kanzler Hohenlohe-Schillingsfurst zur Unterschrift genotigt worden sei. Seit 1897 war Hohenlohe-Schillingsfurst durch die Entlassung wichtiger Mitarbeiter weitgehend kaltgestellt worden, es verstarkte sich nun das

personliche Regiment

des Kaisers.

Wilhelm setzte Hohenlohe-Schillingsfurst am 17. Oktober 1900 ab und berief Graf

Bernhard von Bulow

zum Reichskanzler, der weder die anstehenden innenpolitischen Reformen betrieb noch die sich neu gruppierenden außenpolitischen Konstellationen zu meistern vermochte, die in Deutschland zunehmend als ?Einkreisungspolitik“ empfunden wurden.

[31]

Das Verhaltnis zu Frankreich wurde jedenfalls nicht verbessert, England nun auch durch die

Flottenpolitik

herausgefordert und Russland auf dem

Balkan

nicht gegen die

Osterreichisch-Ungarische Monarchie

unterstutzt. Wilhelm vertraute Bulow, der ihm nachhaltig zu schmeicheln wusste, lange, bis zur

Daily-Telegraph-Affare

1908 und den

Eulenburg-Prozessen

.

Bauprojekte

Neben der Flottenaufrustungspolitik mit Marinegebauden wie der

Marineschule Murwik

, fur die Wilhelm bekannt ist, erfolgten diverse weitere Bauprojekte.

Im Jahre 1899 schenkte die Stadt

Schlettstadt

Wilhelm die

Hohkonigsburg

im

Elsass

. Wilhelm ließ sie in den Jahren 1901?1908 durch den Berliner Architekten und Burgenforscher

Bodo Ebhardt

restaurieren. Der Bau kostete uber zwei Millionen Mark, die zum großen Teil von Elsass-Lothringen bezahlt werden mussten. Am 13. Mai 1908 fand im Rahmen einer großen Feier mit festlicher Musik und historischen Kostumen bei Regenwetter die Einweihung statt, an der auch Tochter Viktoria Luise von Preußen teilnahm. Ebenso auf Veranlassung Wilhelm II. wurde das

Residenzschloss Posen

in den Jahren von 1905 bis 1913 im neoromanischen Stil errichtet und die

Ordensburg Marienburg

von 1896 bis 1918 renoviert.

Bisweilen verstand sich Wilhelm auch als Architekt. Prominentestes Beispiel aus der

Rheinprovinz

sind hier die Anmerkungen des Kaisers auf dem Fassadenentwurf zum

Regierungsgebaude

in

Koblenz

. Vom Architekten

Paul Kieschke

(1851?1905) entworfen und zwischen 1902 und 1905 realisiert, erhielt der Regierungsbaumeister den Plan mit eigenhandigen Abanderungen des Kaisers in Bezug auf die Ausfuhrung der geplanten Turme zuruck.

[32]

Wilhelm veranlasste 1913 den Bau des

Cecilienhofes

in Potsdam ? diesen letzten Schlossbau vor dem Sturz der Monarchie in Deutschland als Wohnstatte fur die Familie seines altesten Sohnes, des Kronprinzen Wilhelm, der 1905 Cecilie von Mecklenburg-Schwerin geheiratet hatte, nach der das Schloss benannt wurde.

Zwei weitere Bauten aus der wilhelminischen Ara, die das Zentrum Berlins pragen, sind die

Konigliche Bibliothek

, die in den Jahren 1901?1914 entstand, und der

Neue Konigliche Marstall

am Schlossplatz in Berlin, der 1897?1900 errichtet wurde. Eines der das

Kolner

Stadtbild am starksten pragenden Bauwerke, die

Hohenzollernbrucke

, stammt aus wilhelminischer Zeit. Sie wurde von 1907 bis 1911 von Franz von Schwechten (Architekt der Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche) in direkter Sichtachse des Kolner Doms im neoromanischen Stil mit dekorativen Bruckenturmen und Portalen erbaut.

Außenpolitische Probleme unter Bulow

Wilhelm II (1904)

Wilhelm II (1904)

Mit Ausbruch des

Russisch-Japanischen Kriegs

im Februar 1904 und dem Abschluss der

Entente Cordiale

zwischen Frankreich und Großbritannien am 8. April 1904 veranderte sich das europaische Machtgefuge fundamental. Mit dem englisch-franzosischen Kolonialausgleich war die Freihandelspolitik offenbar gescheitert. In der

Wilhelmstraße

wurde uberlegt, wie man auf die franzosisch-britische Annaherung reagieren sollte, ohne selbst an politischem Handlungsspielraum zu verlieren und außenpolitisch isoliert zu werden. Nach den schweren Niederlagen Russlands im Sommer 1904 und den scharfen Spannungen zwischen

London

und

St. Petersburg

nach dem

Doggerbank-Zwischenfall

(21./22. Oktober 1904) wurde Russland als ein moglicher Partner weiter interessant.

[33]

Wilhelm II. in russischer und Nikolaus II. in preußischer Uniform, 1905 in

Bjorko

Wilhelm II. in russischer und Nikolaus II. in preußischer Uniform, 1905 in

Bjorko

Im November 1904 unterbreitete Wilhelm dem Zaren

Nikolaus II.

ein

Defensivbundnis

. Frankreich sollte erst nach Abschluss des Vertrages von dem Bundnis in Kenntnis gesetzt werden. Die russische Regierung widersetzte sich aber einem solchen Bundnis.

[34]

In der

Ersten Marokkokrise

(1904?1906) standen bald darauf wieder die Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland im Fokus. Friedenspolitisch ergriff Wilhelm II. im Juli 1905 eine Initiative: Im Sinne einer Wiederannaherung an Russland, das gerade seinen

Krieg gegen Japan

zu verlieren drohte, schloss er mit Nikolaus II. den

Freundschaftsvertrag von Bjorko

. Frankreich sollte einbezogen werden.

Der Vertrag von Bjorko wurde allerdings schon 1907 von Russland fur gegenstandslos erklart, weil er mit der franzosisch-russischen Annaherung, die inzwischen stattgefunden hatte, nicht vereinbar war.

[35]

Diese Annaherung hatte sich ergeben, nachdem Wilhelm II. im Marz 1905 in der Ersten Marokkokrise

Tanger

besucht hatte (Naheres

hier

). Resultat war uberdies eine Verschlechterung der Beziehungen zu Japan, das Preußen?Deutschland bisher als wissenschaftlichen und militarischen Lehrmeister angesehen hatte.

1908 wurde Wilhelms Hilflosigkeit durch die

Daily-Telegraph-Affare

deutlich: Er beschwerte sich in einem Interview mit der Zeitung uber seine eigene Regierung ? sie sei nicht englandfreundlich genug. Bismarck war ein Meister darin gewesen, seine Politik medial zu flankieren. Bei Wilhelm II. dagegen sollten das Interview und markige Reden die Politik ersetzen. Ein besonders eklatantes Beispiel hatte der Kaiser mit der bereits am 27. Juli 1900 in Bremerhaven gehaltenen

Hunnenrede

gegeben. Mit dem Interview im

Daily Telegraph

fiel er nunmehr der Reichspolitik in den Rucken, indem er darin erklarte, er sei ein guter ?Beschutzer Englands“, hielte er doch die anderen europaischen Machte immer davor zuruck, England zu provozieren. Dies wurde in England als Argernis empfunden: Es lasse sich von niemandem beschutzen und empfand das Interview als

Anmaßung

. Wilhelm knickte angesichts des deutschen Pressesturms ein und versprach, sich kunftig außen- wie auch innenpolitisch zuruckzuhalten.

[36]

Bernhard von Bulow

, Kaiser Wilhelm II. und

Rudolf von Valentini

(von links nach rechts) an Bord der

Hohenzollern

in

Kiel

, 1908

Bernhard von Bulow

, Kaiser Wilhelm II. und

Rudolf von Valentini

(von links nach rechts) an Bord der

Hohenzollern

in

Kiel

, 1908

Zunehmende Kritik am Kaiser und Entlassung Bulows

Inzwischen hatte die offentliche Meinung bereits lange vor der Daily-Telegraph-Affare begonnen, den Kaiser grundsatzlich kritisch zu sehen. Schon 1902 hatte er sich mit der

Swinemunder Depesche

in die bayerische Innenpolitik eingemischt, zudem ohne sich mit dem Reichskanzler vorher abzustimmen, und so einen Skandal verursacht. Eine Kampagne schadete Wilhelm konkret: 1906 griff der Journalist

Maximilian Harden

, ein außenpolitischer Hardliner, der bereits 1905 einen Praventivkrieg gegen Frankreich gefordert hatte, in seiner Zeitschrift

Die Zukunft

die angebliche ?

Kamarilla

“ um den Kaiser an.

Der

Liebenberger Kreis

, ein seit zwei Jahrzehnten bestehender Freundeszirkel um Wilhelm und den Fursten

Philipp zu Eulenburg

, der den Kaiser angeblich zu seinem ?

personlichen Regiment

“ bewogen haben soll, wurde als ?homoerotische Tafelrunde politischer Weichlinge“ dargestellt, die den Kaiser vom ?mannlichen“ Kurs

Bismarcks

abbringen und zu einer dauerhaften Friedenspolitik gegenuber Frankreich und Großbritannien bewegen wolle und daher sogar uber die Ruckgabe des annektierten

Reichslandes Elsaß-Lothringen

diskutiere. Harden zog alle Register des Sensationsjournalismus, indem er Eulenburgs Homosexualitat (nach

§ 175

damals ein Straftatbestand) enthullte und anprangerte.

[37]

Er erreichte durch Manipulationen, dass Eulenburg sich in einen

Meineid

verstrickte und schließlich festgenommen wurde. Es folgten drei Sensationsprozesse gegen Eulenburg, die trotz Freispruchen das Ansehen des Kaisers beschadigten und in die auch Reichskanzler Bulow hineingezogen wurde.

[38]

Die von 1906 bis 1909 schwelende

Harden-Eulenburg-Affare

wuchs sich zu einem der großten Skandale des Kaiserreiches aus und erregte auch international Aufsehen.

Kaiserparade anlasslich des Herbstmanovers in Suddeutschland 1909

Kaiserparade anlasslich des Herbstmanovers in Suddeutschland 1909

1909 zerbrach der sogenannte

Bulow-Block

, in dem sich die regierungsunterstutzenden

linksliberalen

Parteien sowie die Nationalliberale und die Deutschkonservative Partei zusammengeschlossen hatten. Ausloser war der Versuch Bulows, das

preußische Wahlrecht

zu reformieren, worauf ihm die im preußischen Landtag dominierenden Konservativen die Gefolgschaft verweigerten.

[39]

Sozialdemokraten und

Zentrumspartei

, die diesen Versuch in seinen Grundsatzen unterstutzen, verweigerten trotzdem die Zusammenarbeit mit Bulow. Sie warfen ihm Prinzipienlosigkeit vor, da er erst kurz zuvor in Zusammenarbeit mit den Konservativen neue Repressalien gegen die

polnische Minderheit

durchgesetzt hatte. Die

Germanisierungspolitik

wurde auf Betreiben Kaiser Wilhelms eingeschrankt. Dass Bulow nun aber, um sich die Loyalitat der Konservativen Partei zu sichern, die

Enteignung

von polnischen Gutern erleichterte, ignorierte der Kaiser zunachst, um die stabile Parlamentsmehrheit nicht zu gefahrden. Doch entließ er Bulow und ernannte am 7. Juli 1909

Theobald von Bethmann Hollweg

zum Reichskanzler.

[40]

Wilhelm mit seinen Sohnen auf der

Schloßbrucke

am 1. Januar 1913

Wilhelm mit seinen Sohnen auf der

Schloßbrucke

am 1. Januar 1913

Außenpolitische Probleme unter Bethmann Hollweg

Wilhelm uberließ dem neuen Kanzler nach dem Krisenjahr nun die Außenpolitik, die aber ihre Ziele ? Wiederannaherung an England und Distanzierung von der antirussischen Balkanpolitik Osterreich-Ungarns ? nicht erreichte. Die antifranzosische Politik wurde 1911 in der

zweiten Marokkokrise

durch deutschen Interventionismus im ?Panthersprung nach

Agadir

“ verscharft. Heer und Flotte wurden weiter verstarkt. Markante Eingriffe Wilhelms unterblieben. Der Kaiser war zwar

Militarist

, aber kein

Bellizist

, er wollte trotz seiner kriegerischen Reden im Grunde keinen Angriffs- oder Praventivkrieg. Er tat aber auch wenig, um dies deutlich zu machen.

Insgesamt ist Wilhelms II. Anteil an der deutschen Außenpolitik umstritten. Wahrend

John C. G. Rohl

in ihm eine wirkungsmachtige Instanz hervorhebt, die in die Politik des Reiches eigenstandig eingriff, sieht die Mehrzahl der Historiker wie

Wolfgang J. Mommsen

die zivile Reichsleitung im Zentrum der Verantwortung. Unbestreitbar ist, dass der Kaiser nicht als Koordinator zwischen Außen-, Heeres- und Flottenpolitik wirkte. So kam es, dass Reichskanzler, Heeres- und Marineleitung jeweils unterschiedliche Ziele verfolgten, die miteinander nicht vereinbar waren. Vor allem schuf der Aufbau der Flotte ein außenpolitisches Problem.

Erster Weltkrieg

Julikrise

Wilhelm in Armeeuniform, um 1915

Wilhelm in Armeeuniform, um 1915

In der

Julikrise

1914 spielte Wilhelm II. eine

ambivalente

Rolle. Er versuchte einerseits, den Frieden durch einen fieberhaften Briefwechsel mit dem russischen Zaren (?Lieber Nicky!“ ? ?Lieber Willy!“) zu retten, der bei der nunmehr objektiven Kriegsentschlossenheit samtlicher Kontinental-Großmachte gar nichts bewirkte. Andererseits drangte er zum Losschlagen. Faktisch steigerte der Kaiser letztlich die Kriegsgefahr, denn er ermachtigte Bethmann Hollweg nach dem

Attentat von Sarajewo

am 28. Juni 1914, Osterreich-Ungarn eine

Blankovollmacht

fur dessen aggressive Politik gegen Serbien zu erteilen.

Obwohl die Starke Deutschlands immer mehr zugenommen hatte, hielt Wilhelm, mit seinen Angsten vor ?Sozialismus“, ?gelber Gefahr“, ?slawischer Flut“ und seiner Idee vom ?unvermeidlichen Gegensatz von Slawen und Germanen“, die Zeit fur die letzte Abrechnung gekommen. Dabei unterschatzte er den serbienfreundlichen

Panslawismus

, mit dem seit 1905 die russische Politik die Unruhen im eigenen Reich zu bandigen fest entschlossen war.

[41]

Der deutsche Botschafter in Wien

Heinrich von Tschirschky

drangte auf Wilhelms Anweisung zu einer Aktion gegen Serbien: Er solle ?mit allem Nachdruck erklaren, daß man in Berlin eine Aktion gegen Serbien erwarte und daß es in Deutschland nicht verstanden wurde, wenn wir die gegebene Gelegenheit vorubergehen ließen, ohne einen Schlag zu fuhren“.

[42]

Faktisch wurde nach der osterreichisch-ungarischen Kriegserklarung an Serbien die Außenpolitik von Kaiser und Kanzler dem deutschen

Generalstab

uberlassen: Die

Mobilmachung

im Russischen Reich erlaubte es nach dem Urteil der Generalitat dem Deutschen Reich nicht, mit der Kriegserklarung an Russland und Frankreich langer zu warten, da sonst der deutsche

Schlieffen-Plan

, bei einem Zweifrontenkrieg erst schnell Frankreich, dann Russland zu schlagen, undurchfuhrbar zu werden drohte. Wilhelm mischte sich in der Folge nicht in militarische Zielsetzungen ein, uberließ diese aber nicht verfassungsgemaß dem Reichskabinett, sondern der Obersten Heeresleitung (OHL).

Kriegsbeginn und zunehmender Machtverlust

Wilhelm II. im Kreise der deutschen Generale (Photomontage)

Wilhelm II. im Kreise der deutschen Generale (Photomontage)

Im Verlauf des

Ersten Weltkrieges

1914?1918 wurde die Bedeutung des Kaisers immer geringer. Besonders mit der Dritten

Obersten Heeresleitung

unter Hindenburg und dem dominierenden Ludendorff wurde er 1916?1918 zunehmend von den politisch-militarischen Entscheidungen ausgeschlossen. Jedoch schob die Heeresleitung ihm 1917 die auch im Reich umstrittene Entscheidung uber die Wiederaufnahme des nach dem ?

Lusitania-Zwischenfall

“ 1915 eingestellten

?uneingeschrankten“ U-Boot-Kriegs

zu. Er schloss sich ? gegen den Rat seines Reichskanzlers ? der Meinung der Militars an, was im April 1917 zur Kriegserklarung der USA fuhren sollte. Diese machten spater die

Abdankung

des Kaisers zur Bedingung fur die Eroffnung von Friedensverhandlungen. Am 13. Juli 1917 trat Bethmann Hollweg zuruck. Nun hatte Ludendorff eine faktisch diktatorische Position. Auf weitere Reichskanzlerwechsel, zunachst von Bethmann Hollweg zum unerfahrenen

Georg Michaelis

und noch im selben Jahr zum betagten bayerischen Zentrumspolitiker

Georg von Hertling

, nahm Wilhelm II. keinen Einfluss, die 1918er Reform der Reichsverfassung in Richtung auf eine parlamentarische Monarchie wurde ohne ihn versucht. Die ?stille Diktatur der OHL“ war auch durch die Schwache Kaiser Wilhelms bedingt, der in den beiden letzten Kriegsjahren immer hilfloser agierte, was die Position der OHL starkte.

[43]

Kriegsziele

Wilhelm mit Generalfeldmarschall

von Hindenburg

(links) und dem

Ersten Generalquartiermeister

Ludendorff

im

Großen Hauptquartier

, 1917

Wilhelm mit Generalfeldmarschall

von Hindenburg

(links) und dem

Ersten Generalquartiermeister

Ludendorff

im

Großen Hauptquartier

, 1917

Am 13. Mai 1917 prasentierte Wilhelm seinem Staatssekretar fur Außeres ein Kriegszielprogramm, das die Bestrafung aller Gegner, sogar der USA, in Form von Reparationen vorsah. Neben ausgedehnter kolonialer Expansion ?

Malta

,

Zypern

,

Agypten

,

Mesopotamien

sollten an das

Osmanische Reich

fallen,

Madeira

, die

Kapverden

,

Azoren

und der

Kongo

an Deutschland ? erwartete er die Anbindung von Polen,

Kurland

,

Litauen

,

Ukraine

,

Livland

und

Estland

an sein Reich. Außerdem forderte er unrealistische Kriegsentschadigungen von allen Kriegsgegnern.

Allerdings stand Wilhelm II. gerade in dieser Zeit eher im Hintergrund, er hatte selten ein entscheidendes Wort mitzureden, sodass sein

Programm in Kreuznach

nicht sehr ernst genommen wurde und nur, was den kolonialen Bereich betraf, uberhaupt in der politischen Planung berucksichtigt wurde.

[44]

Im Rahmen einer Balkanreise begeisterte sich der Kaiser uber die reichen Gebiete

Rumaniens

. Das eroberte Land hatte ihm ?außerordentlich gefallen“, ?bei guter Verwaltung wurde das Land zu einer Quelle großten Reichtums werden“.

[45]

1918 autorisierte er den Plan, Russland nach Abtretung

Polens

, des

Baltikums

und des

Kaukasus

in vier unabhangige ?Zarentumer“ zu teilen, namlich

Zentralrussland

,

Sibirien

, die

Ukraine

sowie einen

Sudostbund

als antibolschewistisches Gebiet zwischen der Ukraine und dem

Kaspischen Meer

. Diese Form der Beherrschung hatte eine ?Brucke nach Zentralasien zur Bedrohung der britischen Stellung in

Indien

“ ergeben. Der Plan eines ?Sudostbundes“ stand dabei in Konkurrenz zu osmanischen Absichten.

[46]

Kanzler

Hertling

, der Livland und Estland ?in gewisser Ferne als freundschaftlich uns angeschlossene Staaten“ bezeichnete, wurde von Wilhelm zuruckgewiesen: ?Unsinn! Das Baltikum ist eins, und ich werde sein Herr und dulde keinen Widerspruch, Ich habe es erobert und kein Jurist kann es mir nehmen!“

[47]

Wilhelm sah sein protestantisches Kaisertum, vor allem im Gegensatz zum Haus ?

Habsburg

-

Parma

“, zunehmend als seine Sendung an:

?Das ultrabigotte Haus Parma erstrebt eine konfessionelle Einkreisung des vom verhaßten Hohenzollernhaus regierten Deutschlands. Unter Wiens Fuhrung, sollen im Bundnis mit ihm, Italien ? durch Ruckgabe von

Trentino

und

Tirol

gewonnen ? Frankreich, Polen und

Litauen

bis ans Meer vereinigt werden! Daher Polens Selbstandigkeit und die Wiederaufnahme der in Homburg beseitigten

austropolnischen Losung

. Daher ein selbstandiges Litauen unter katholischen Fursten; daher der Widerstand gegen unsere Angliederung des Baltikums inklusive Liv- und Estland, die Litauen angeschlossen und katholisiert werden sollten, um uns vom Meer abzuschneiden.“

Der Zentrumspolitiker

Matthias Erzberger

, der diesen Interessen diene, sei ?ein schurkenhafter Verrater, der unschadlich gemacht werden“ musse.

[48]

Sturz und Flucht in die Niederlande

Nach der gescheiterten Fruhjahrsoffensive im Westen 1918, den Erfolgen der Westalliierten an der Westfront und dem drohenden Zusammenbruch des verbundeten Osterreich-Ungarn verlangte die Oberste Heeresleitung am 28. September 1918, ein Waffenstillstandsgesuch an die Kriegsgegner zu richten und zugleich die Regierung des Deutschen Reichs auf eine breitere Grundlage zu stellen.

[49]

In mehreren

diplomatischen Noten

machte US-Prasident

Woodrow Wilson

die Gewahrung des

Waffenstillstands

indirekt von einer Abdankung des Kaisers abhangig. Die USA weigerten sich, vorher Friedensverhandlungen aufzunehmen. Da sie infolge von Wilsons

14-Punkte-Programm

als die gemaßigtste der kommenden Siegermachte galten, fand seine Forderung Widerhall in Deutschland.

Am 30. September erging ein Erlass des Kaisers zur Parlamentarisierung.

[50]

Nachfolger Hertlings als Reichskanzler wurde am 3. Oktober

Prinz Max von Baden

. Am 16. Oktober 1918 empfahl die

Fortschrittliche Volkspartei

Wilhelm II. die freiwillige Abdankung. Reichskanzler Prinz Max von Baden betrieb diese seit dem 28. Oktober; am Tag darauf reiste Wilhelm auf Anraten insbesondere

Friedrich von Bergs

von Berlin nach Spa (Belgien). Er residierte dort im

La Fraineuse

und versuchte eine Pendeldiplomatie zwischen sich und der OHL (deren Sitz im

Hotel Britannique

war). In Anbetracht der Stimmung im Volk und der Meinung des Kabinetts hielt Wilhelm die Armee noch am ehesten fur loyal. Diese Hoffnungen zerschlugen sich im Laufe des

Kieler Matrosenaufstands

und der

Novemberrevolution

. Um radikaleren Forderungen der Revolutionare die Spitze zu nehmen, verlangten auch die Mehrheitssozialdemokraten ab dem 7. November den Rucktritt von Kaiser und Kronprinz. Am Tag darauf sprach sich auch die Zentrumspartei fur die Abdankung aus.

[51]

Im Zuge der Novemberrevolution proklamierte gleichzeitig

Kurt Eisner

am 7. November 1918 in Munchen den

Freistaat

Bayern und erklarte

Ludwig III.

als bayerischen Konig fur abgesetzt. Damit war der erste deutsche

Bundesfurst

durch die Revolution vertrieben worden.

Der zu diesem Zeitpunkt politisch paralysierte Monarch sah sich nun mit drei Optionen konfrontiert. General

Wilhelm Groener

vertrat, auch gestutzt auf das Ergebnis einer Befragung von 39 Generalen und Regimentskommandeuren, die Auffassung, das Heer sei nicht mehr in der Hand der Befehlshaber; ein militarisches Vorgehen gegen die Revolution sei zwar wunschenswert, aber vorerst unmoglich, insbesondere mit dem Kaiser an der Spitze. Groeners Analyse, die implizit nahelegte, dass der Kaiser verschwinden musse, wurde ? nach dem Krieg eine standige Quelle der Verlegenheit ? de facto von Hindenburg gedeckt und fand in

Paul von Hintze

und

Werner Freiherr von Grunau

zwei energische Fursprecher, die auch die ?Holland-Losung“ ins Gesprach brachten. Eine andere Gruppe um General

Friedrich Graf von der Schulenburg

, Stabschef der

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz

, hielt dagegen einen ?Marsch auf Berlin“, also die militarische Zerschlagung der Revolution, fur durchfuhrbar. Dieser Position neigte zunachst auch Wilhelm zu. Die dritte Moglichkeit wurde von der militarischen Entourage des Kaisers nur in Andeutungen ausgesprochen: Der Monarch solle sich ?nach vorn“, also zur Front begeben, um dort den Tod zu suchen. Eine solche Geste wurde, so die Spekulation vor allem jungerer Generalstabsoffiziere, einen volligen Meinungsumschwung zugunsten der Dynastie bzw. der Monarchie als Institution herbeifuhren. Vorbereitungen fur ein derartiges Unternehmen hatten Groener und Major

Joachim von Stulpnagel

, der Chef der Operationsabteilung der OHL, bereits getroffen.

[52]

Flucht Wilhelms II. am 10. November 1918: der Kaiser (Bildmitte, vierter von links) auf dem Bahnsteig des belgisch-niederlandischen Grenzubergangs

Eijsden

kurz vor seiner Abreise ins niederlandische Exil

Flucht Wilhelms II. am 10. November 1918: der Kaiser (Bildmitte, vierter von links) auf dem Bahnsteig des belgisch-niederlandischen Grenzubergangs

Eijsden

kurz vor seiner Abreise ins niederlandische Exil

Die letzte, von den Ereignissen bereits uberholte Initiative Wilhelms war der am spaten Vormittag des 9. November gefasste Entschluss, zwar als Kaiser, nicht aber als preußischer Konig abzudanken.

[53]

Die Revolution hatte mittlerweile Berlin erfasst. Wahrend in Spa an einer Abdankungsurkunde gearbeitet wurde, traf die Nachricht ein, dass Max von Baden die Abdankung Wilhelms als Kaiser und Konig bekanntgegeben habe. Nach Ansicht des Historikers

Lothar Machtan

ging diese Eigenmachtigkeit des Prinzen Max auf eine ?Hintertreppenpolitik“ Groeners zuruck, der ihm am Vormittag telefonisch mitgeteilt hatte, Wilhelms Verzicht auf beide Throne stunde unmittelbar bevor, er konne sie ?ruhig bekannt geben“. Die verbreitete Ansicht, Prinz Max habe durch dieses Manover in letzter Minute versucht, den revolutionaren Druck zu kanalisieren und die faktisch schon nicht mehr bestehende Monarchie als solche zu retten, sei unglaubwurdig, da die Revolution bereits Berlin erreicht hatte.

[54]

Am Vormittag desselben Tages bat Max von Baden den Vorsitzenden der MSPD

Friedrich Ebert

das Amt des Reichskanzlers zu ubernehmen. Kurz darauf riefen

Philipp Scheidemann

(

SPD

) und

Karl Liebknecht

(

Spartakusbund

)

die Republik aus

.

Da Geruchte umliefen, dass die Mannschaften in der Umgebung des Hauptquartiers nicht mehr zuverlassig seien, ubersiedelte der Kaiser am Abend des 9. November in

den Hofzug

und fuhr am fruhen Morgen des nachsten Tages ab, nachdem von ?anmarschierenden Aufstandischen“ berichtet worden war. In der Nahe des niederlandischen Ortes

Eijsden

(sudlich von

Maastricht

) bat er die Niederlande um

politisches Asyl

. Durch Vermittlung der niederlandischen Regierung (Kabinett Beerenbrouck I unter Ministerprasident

Charles Ruijs de Beerenbrouck

) fanden Wilhelm II. und sein Gefolge Unterkunft bei Graf Godard von

Bentinck

im

Schloss Amerongen

.

[55]

Nach dem Ende der Monarchie (1918?1941)

Formelle Abdankung

Offiziell dankte Wilhelm II. am 28. November 1918 ab, 19 Tage nach der Ausrufung der Republik, nach eigener Aussage in der Hoffnung, die Situation im Reich zu stabilisieren. Der

irisch

-

kanadische

Volkerrechtler

William Schabas

vermutet, dass die formelle Abdikation die Bedingung der niederlandischen Regierung fur die Einreiseerlaubnis der Ex-Kaiserin war, die am selben Tag in die Niederlande ubersiedelte.

[56]

Der Text der Abdankungsurkunde lautete:

[57]

?Ich verzichte hierdurch fur alle Zukunft auf die Rechte an der Krone Preussens und die damit verbundenen Rechte an der deutschen Kaiserkrone. Zugleich entbinde Ich alle Beamten des Deutschen Reiches und Preussens sowie alle Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der Marine, des Preussischen Heeres und der Truppen der Bundeskontingente des Treueides, den sie Mir als ihrem Kaiser, Konig und Obersten Befehlshaber geleistet haben. Ich erwarte von ihnen, dass sie bis zur Neuordnung des Deutschen Reichs den Inhabern der tatsachlichen Gewalt in Deutschland helfen, das Deutsche Volk gegen die drohenden Gefahren der Anarchie, der Hungersnot und der Fremdherrschaft zu schutzen.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Amerongen, den 28. November 1918.

Wilhelm“

Am 1. Dezember verzichtete sein Sohn auf die Nachfolge.

Am 27. Marz 1920 veroffentlichte das Preußische Innenministerium einen Erlass, mit dem alle Symbole der Monarchie ? einschließlich der Kaiserbilder ? aus dem offentlichen Raum zu entfernen waren.

[58]

Wilhelm II. in Amerongen, erstes Foto mit

Knebelbart

, 1919

Wilhelm II. in Amerongen, erstes Foto mit

Knebelbart

, 1919

Flucht

Ein alliiertes Gesuch, den fruheren Regenten an die Siegermachte auszuliefern, lehnte die niederlandische Regierung am 22. Januar 1920 ab.

[59]

Bis 1920 lebte Wilhelm II. auf

Schloss Amerongen

(Niederlande), danach im

Haus Doorn

bei

Utrecht

im

Exil

. Am 11. April 1921 starb seine Frau, Kaiserin Auguste Viktoria. Kurz vor ihrem Tod außerte Auguste Viktoria den Wunsch nach einer Wiedervermahlung des Kaisers nach ihrem Ableben. Am 5. November 1922 heiratete er die verwitwete Prinzessin

Hermine von Schonaich-Carolath

, geborene Prinzessin

Reuß alterer Linie

(1887?1947), der fortan die Titulatur einer ?Kaiserin“ zukam, wahrend sie amtlich nur eine ?Prinzessin von Preußen“ war.

Der im

konservativen

Milieu weithin als ?Fahnenflucht“ empfundene, kampflose Abgang des Kaisers war noch bis in die 1940er Jahre Gegenstand einer Debatte, in der phasenweise erbittert uber die Deutung des Ereignisses und die Frage der Verantwortung gestritten wurde.

[60]

Die neuere Forschung fuhrt die auffallige strukturelle Schwache der explizit monarchistisch-restaurativen Stromung der deutschen Rechten, die schon in der ersten Halfte der 1920er Jahre unubersehbar zutage trat,

[61]

zu einem erheblichen Teil auf den verheerenden Eindruck der ?Kaiserflucht“ zuruck. Hier liege die entscheidende Wegmarke einer ?Ablosungsbewegung vom Kaiser, die sich selbst fur den innersten Kern des preußischen Adels nachweisen lasst“

[62]

und als Grundlage der ? verglichen etwa mit der Langlebigkeit des franzosischen

Legitimismus

? uberraschend schnellen und dauerhaften ?Auflosung des Monarchismus“

[63]

in Deutschland betrachtet werden musse.

Wilhelm II. in Zivil mit Zigarette, 1933

Wilhelm II. in Zivil mit Zigarette, 1933

Haltung zu Weimarer Republik und NS-Regime

Wilhelm versammelte Gelehrte zu kulturhistorischen Studien um sich (?

Doorner Arbeitskreis

“), verfasste seine Memoiren und weitere Bucher und hielt sich fur die Wiederherstellung der Monarchie bereit. Unter anderem durch den

Hitlerputsch

1923 sah er sich in der These bestatigt, nur ein Monarch konne Ruhe und Ordnung garantieren. Gleichwohl wurden Hoffnungen auf eine kurzfristige und ubergangslose Restauration der Monarchie schon bald auch im engsten Kreis um Wilhelm als ? so

Magnus von Levetzow

1927 ? Ausdruck ?vollkommener Hirnverbranntheit“

[64]

betrachtet. Diese nachhaltige Ernuchterung wurde nicht zuletzt durch die Tatsache gefordert, dass maßgebliche Monarchisten in Deutschland nach 1925 offen aussprachen, dass weder Wilhelm noch einer seiner Sohne ernsthaft als Thronpratendent in Betracht komme.

[65]

Der wegen der Flucht und der Geruchte uber seinen Lebenswandel seit 1919 geradezu als ?unmoglich“

[66]

geltende Kronprinz vertrat im Einvernehmen mit seinem Vater bereits im Mai 1924 die Auffassung, dass zunachst ?ein Diktator den Karren aus dem Dreck ziehen“ musse.

[67]

Obwohl die Hohenzollern vom republikanischen Deutschland großzugig abgefunden wurden, machte Wilhelm aus seinem Hass auf die ?Saurepublik“ keinen Hehl. Den Wunsch, wieder auf den Thron zuruckzukehren, gab der ehemalige Kaiser nie auf. Wahrend der Endphase der

Weimarer Republik

machte sich Wilhelm (bestarkt durch seine Frau, die im Reich umherreiste, und zwei Besuche

Hermann Gorings

1931 und 1932) Hoffnungen auf eine Wiederherstellung der Monarchie durch die

Nationalsozialisten

. Dies erschien damals insofern nicht ganz unrealistisch, als die in vieler Hinsicht fur die Nationalsozialisten vorbildhaften

italienischen Faschisten

den

Konig von Italien

auch wahrend

Mussolinis

Diktatur im Amt beließen. Die Hoffnungen auf eine Wiedereinsetzung des Kaisers erwiesen sich nach der

Machtergreifung

der

NSDAP

Anfang 1933 als Illusion: Als Hitler, zwei Tage nach dem

Tag von Potsdam

, in seiner

Rede vor dem Reichstag am 23. Marz 1933

feierlich versprach, die Institutionen der

Weimarer Reichsverfassung

nicht anzutasten, traf das den Ex-Kaiser nach Aussage seines Adjutanten

Sigurd von Ilsemann

wie ein ?Blattschuss“: Wie ein Angeklagter, der seinen Urteilsspruch anhort, habe er mit weit aufgerissenen Augen dagesessen und nur noch sagen konnen: ?So!“

[68]

In der Folge entwickelte Wilhelm eine zunehmend distanzierte Haltung zur politischen Entwicklung in Deutschland.

?Alles wird von den Leuten ja beseitigt: die Fursten, der Adel, die Offiziere, die Stande usw.; aber das wird sich rachen, man wird die einzige Fahne, die sie noch ubrig gelassen haben, die mit dem Hakenkreuz, noch einmal verfluchen, und die Deutschen selber werden sie eines Tages verbrennen“, urteilte er am 7. September 1933.

[69]

Antisemitismus

Als Kronprinz suchte Wilhelm die Nahe zur

antisemitischen

Bewegung des Hofpredigers

Adolf Stoecker

und beklagte verschiedentlich, die seines Erachtens judisch dominierte Presse habe zu großen Einfluss. Als Kaiser ruckte er von Stoecker ab und trennte sich 1890 von ihm.

[70]

In seinen dreißig Regierungsjahren hatte Wilhelm judenfeindliche Initiativen oder Außerungen unterlassen und zu mehreren prominenten

Juden

freundschaftliche Kontakte unterhalten. Zu diesen spater von

Chaim Weizmann

sogenannten ?

Kaiserjuden

“ gehorten unter anderem

Albert Ballin

,

James Simon

,

Emil

und

Walther Rathenau

,

Max Warburg

,

Eduard Arnhold

sowie

Carl Furstenberg

.

[71]

Nach

Wolfgang Benz

beweist das aber nicht, dass der Kaiser kein Antisemit gewesen ware: Man durfe nicht ubersehen, ?daß der Kaiser mehrmals erklart hat, er sehe Ballin nicht als Juden an“.

[72]

Von

Houston Stewart Chamberlains

antisemitischem Werk

Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts

war der Kaiser so begeistert, dass er alle hoheren Schulen Deutschlands verpflichtete, mindestens ein Exemplar davon anzuschaffen.

[73]

Wilhelms ambivalente Haltung wandelte sich nach seiner Absetzung zu entschiedenem Antisemitismus, der fur ihn das wichtigste Erklarungsmodell fur seinen Sturz wurde: Wilhelm glaubte, er hatte seinen Thron durch eine judische

Verschworung

verloren.

[71]

Bereits wahrend der

Novemberrevolution

betonte er: ?Ich denke gar nicht daran, den Thron zu verlassen wegen ein paar hundert Juden, den paar tausend Arbeitern!“

[74]

John C. G. Rohl

schreibt in seiner Biographie, Wilhelm habe seit 1918 in einer Vorstellungswelt gelebt, die ?in ihrer alptraumhaften Entrucktheit und weltanschaulichen Radikalitat extrem befremdlich wirkt“: Gegen die ?

Novemberverbrecher

“, gegen Juden,

Freimaurer

und Demokraten außerte er immer wieder Gewaltphantasien und

Verschworungstheorien

.

[75]

Im August 1919 schrieb Wilhelm etwa an den Generalfeldmarschall

August von Mackensen

, die Deutschen waren ?angehetzt und verfuhrt durch den ihnen verhaßten Stamm Juda, der

Gastrecht

bei Ihnen genoß. Das war der Dank! Kein Deutscher vergesse je, und ruhe nicht, bis diese

Schmarotzer

von deutschem Boden vertilgt und ausgerottet sind!“

[76]

Rathenau bezeichnete er als ?gemeinen, hinterlistigen, niedertrachtigen Verrater‘, der zu dem ?inneren Ring‘ der zweihundert Juden gehort habe, die die

Welt regierten

, und der mit Recht ermordet worden sei.

[72]

In einem Brief an seinen amerikanischen Freund

Poultney Bigelow

am 15. August 1927 hieß es:

?Die hebraische Rasse ist mein Erz-Feind im Inland wie auch im Ausland; sind was sie sind und immer waren: Lugenschmiede und Drahtzieher von Unruhen, Revolution und Umsturz, indem sie mit Hilfe ihres vergifteten, atzenden, satirischen Geistes Niedertrachtigkeit verbreiten. Wenn die Welt einmal erwacht, muss ihnen die verdiente Strafe zugemessen werden.“

[77]

Im selben Jahr schrieb er ebenfalls an Bigelow:

?Die Presse, die Juden und Mucken sind eine Pest, von der sich die Menschheit so oder so befreien muß ? I believe the best would be

gas

.“

[78]

Andererseits erklarte er 1938, jeder anstandige Mensch musse die

Novemberpogrome

als ?reines Gangstertum“ bezeichnen. Am 13. November schrieb er an die britische Koniginwitwe

Maria von Teck

, er sei ?vollkommen entsetzt uber die Ereignisse zu Hause! Reiner Bolschewismus!“

[79]

Offentlich kritisierte er die antisemitischen Gewalttaten aber nicht. Auslandische Zeitungen berichteten, Wilhelm habe erklart, er ?schame sich zum ersten Mal in seinem Leben, ein Deutscher zu sein“.

[80]

Der Historiker

Stephan Malinowski

bezeichnet das Interview, in dem diese Außerung gefallen sein soll, als Falschung und verweist auf mehrere

Dementis

des Ex-Kaisers.

[81]

Im

Zweiten Weltkrieg

verbreitete er erneut Verschworungstheorien uber den ?

Antichrist

Juda“, von dem England und Europa befreit werden mussten. 1940 behauptete er, Juden und Freimaurer hatten 1914 und 1939 einen

Vernichtungskrieg

gegen Deutschland vom Zaun gebrochen, um ein von britischem und amerikanischem Gold gestutztes ?judisches Weltreich“ zu errichten ? ?da griff Gott ein und zerschlug den Plan!“

[82]

Unmittelbar wirkungsmachtig war Wilhelms Antisemitismus nicht, da die Nationalsozialisten auf ihn nicht angewiesen waren. Bedeutsam war er eher dadurch, dass er antisemitischen Vordenkern wie

Houston Stewart Chamberlain

, mit denen er offen Kontakt hielt, in konservativ-monarchischen Kreisen Respektabilitat verschaffte.

[83]

Im Zweiten Weltkrieg

Die niederlandische Konigin

Wilhelmina

, die wahrend seines gesamten Exils jeden direkten Kontakt zu Wilhelm vermieden hatte,

[84]

ließ ihm im April 1940 angesichts eines bevorstehenden

deutschen Angriffs auf die Niederlande

eroffnen, dass er sich nicht mehr als Internierter zu betrachten habe und darum ausreisen konne, wann und wohin er wolle. Die niederlandische Regierung unter Ministerprasident

de Geer

legte ihm mehrfach nahe, einen Ort aufzusuchen, der nicht unmittelbar in der Kampfzone lag. Selbst das britische Konigshaus unter der Regentschaft von Konig

Georg VI.

bot Wilhelm Asyl an. Der Kaiser lehnte aber alle Angebote dankend mit der Erklarung ab, er wolle wegen seines hohen Alters in Doorn bleiben und seinem Schicksal dort entgegensehen.

[85]

Bei der

Besetzung der Niederlande

im Mai 1940 ließ

Adolf Hitler

das Anwesen durch die

Geheime Feldpolizei

abriegeln. Der Kaiser durfte es nach wie vor nur zu kurzen Ausflugen und in Begleitung verlassen.

Wilhelm schickte Hitler am 17. Juni 1940 ein Gluckwunschtelegramm, in dem er ihm anlasslich des franzosischen

Waffenstillstandsgesuchs

gratulierte:

?Unter dem tiefergreifenden Eindruck der Waffenstreckung Frankreichs begluckwunsche ich Sie und die gesamte deutsche Wehrmacht zu dem von Gott geschenkten gewaltigen Sieg mit den Worten Kaiser

Wilhelms des Großen

vom Jahre 1870: ?Welche Wendung durch Gottes Fugung‘. In allen deutschen Herzen erklingt der

Choral von Leuthen

, den die Sieger von

Leuthen

, des

Großen Konigs

Soldaten, anstimmten: ?

Nun danket alle Gott

‘“

[86]

Tod und Beisetzung

Wilhelm II. starb am 4. Juni 1941 um 12:30 Uhr im Haus Doorn nach einer

Lungenembolie

. Trauerfeiern im Reich wurden verboten. Die NS-Machthaber erlaubten nur einer kleinen Zahl von Personen (dem engeren Familienkreis, einigen ehemaligen Offizieren, darunter

Generalfeldmarschall

August von Mackensen

) die Fahrt in die besetzten Niederlande zur Teilnahme an der Beisetzung. Der Kaiser hatte seine Beisetzung im engsten Kreis verfugt und Trauerreden, Kranze und Fahnen (um Hakenkreuzfahnen zu vermeiden) untersagt.

[87]

An der Trauerfeier nahmen Abordnungen der

alten Armee

und der neuen Wehrmacht teil, die Bestattung endete auf Wunsch des Kaisers mit dem von der Wehrmachtskapelle gespielten Choral und Gebetslied des

Großen Zapfenstreichs

?

Ich bete an die Macht der Liebe

“.

Buste Wilhelms II. von

Max Bezner

vor Haus Doorn (1928, Foto 2005)

Buste Wilhelms II. von

Max Bezner

vor Haus Doorn (1928, Foto 2005)

Wilhelm wurde zunachst in einer Kapelle nahe dem Doorner Torhaus beigesetzt, wobei drei Hande Potsdamer Erde aus der Gegend des

Antikentempels

, dem Bestattungsort Auguste Viktorias, auf seinen Sarg gestreut wurden.

[88]

Er selbst hatte verfugt, dass eine ?Umbettung seiner Gebeine in deutsche Erde“ erst nach der Wiedererrichtung der Monarchie in Deutschland durchzufuhren sei.

Spater wurde sein Sarg in das nach seinen Zeichnungen

postum

erbaute

Mausoleum

im Park von Haus Doorn uberfuhrt. Sein von ihm selbst ausgewahlter Grabspruch lautet:

?Lobet mich nicht, denn ich bedarf keines Lobes;

Ruhmet mich nicht, denn ich bedarf keines Ruhmes;