- 西歐 모더니즘이 看過한 價値들을 東洋的 素材인 褓자기를 活用해 새로이 회생시킨 作家 김수자. 그는 日常의 오브제들을 통해 藝術과 삶의 境界를 解體할 뿐 아니라 二重的 價値와 境界를 무너뜨리고 慰勞와 治癒, 和解와 寬容의 美學을 보여준다.

○1957年 大邱 出生<br>○弘益大 西洋畫科 卒業, 同 大學院 碩士, 파리 에꼴 데 보자르 數學<br>○第1回 光州비엔날레(1995) 상파울루비엔날레(1998) 시드니비엔나레(1998) 베니스비엔날레(1999) 招請

김수자(金守子·51)의 ‘褓따리’는 매우 鮮明하다. 그 鮮明하고 華麗한 色彩는 눈부실 地境이다. 하지만 오브제로서의 鮮明性에도 不拘하고 그의 作品은 분명한 메시지나 美學을 던져주지는 않는다. 말을 걸어주는 사람을 기다리고 있을 뿐이다. 卽, ‘말 걸기’를 통해 關係를 맺는 것이다. 메시지를 傳해주려 하기보다는 關係 속에서 自身을 들여다보거나 또 다른 自身을 만나도록 도와준다.

우리는 外面하고 지나치는 일에 익숙하다. 하지만 그의 ‘褓따리’를 外面하기는 왠지 쉽지 않다. 그의 褓따리는 現存하는 오브제이자 現實 그 自體이기 때문이다. 藝術은 家庭이자 虛構인 境遇가 大部分이다. 藝術의 虛構性은 삶의 日常性을 걷어내고 純粹한 藝術的 對象에 沒入할 수 있도록 도와준다. 하지만 김수자의 褓따리는 現實에 存在하는 藝術品 그 自體라는 點에서 餘他 作品과 區分된다.

그러나 그의 褓따리는 現存性만으로 모든 것을 말하지는 않는다. 우리는 褓따리가 갖는 다양한 意味와 그 變奏에 關心을 가져야 한다. 褓따리는 單純하게 어느 무엇을 싼 덩어리 以上의 意味를 갖는다. 韓國의 傳統的인 包裝方法人 褓따리는 무엇을 싸느냐에 따라 크기가 달라지고 模樣 또한 變한다. 또 用途를 다하면 천으로 돌아간다.

물과 닮은 듯하면서도 다르다. 물은 다른 容器에 담기지만 천은 담는 容器 그 自體다. 물은 어느 곳에 담기든 물이라는 固有의 屬性을 지니지만 褓자기는 內容物에 따라 模樣이나 性格이 달라진다. 이처럼 물은 自身을 끝내 잃어버리지 않지만 褓자기는 褓따리라는 오브제로 變貌하면 各各 다른 形象과 모습을 지닌다. 이렇게 다양한 얼굴을 가진 褓따리를 통해 김수자는 삶의 榮辱, 成功과 失敗, 希望과 挫折을 投影시켜 볼 수 있도록 한다.

閨房文化 材料 借用

그는 거울을 使用해 空間을 擴張시키거나 過去와 未來를 貫通하도록 裝置下祈禱 한다. 이런 試圖는 그의 褓따리가 觀客 하나하나의 삶을 담아내고 있다는 것을 强調하기 위한 考案이라고 推測된다.

아무리 더러운 시궁창 물도 自然을, 하늘에 떠 있는 구름을 비춰준다. 비록 더러운 물이지만 물속에 구름이 흘러간다. 때로는 들여다보고 있는 사람의 얼굴까지 비추어준다. 아름답고 詩的이다.

김수자는 물웅덩이의 意味보다는 水面에 비친 風景이 어떤지를 말하려 할 뿐이며, 觀客에게도 웅덩이 물의 맑고 濁함보다는 물에 비친 風景의 아름다움을 보여주고자 한다. 하지만 看過하지 말아야 할 것은 물에 비친 風景은 언제나 遊牧民처럼 떠도는 것이지 붙박이는 아니라는 點이다.

김수자가 褓따리에 關心을 가진 것은 十數年 前으로 거슬러 올라간다. 캔버스라는 四角形의 틀로부터 벗어나고자 했던 그는, 大學院 時節 千이라는 媒體와 바늘과 실이라는 傳統的 閨房文化 材料와 方法論을 借用해 作業을 試圖했다. 이런 作業은 當時 韓國籍 還元主義라는 敎條的인 美術風土에 對한 外面人 同時에 모더니즘조차 제대로 理解하고 實踐하지 못하는 醫師(擬似) 모더니스트들에 對한 反撥이었다.

그는 繪畫의 支持體로서 平面의 意味가 强調되던 時節, 平面圖 結局은 오브제라는 結論에 이르면서 平面을 버리고 보다 純粹한 平面的 存在에 熱中하게 됐다. 當時 삶과 遊離된 敎養 있는 부르주아 階級을 위한 모더니즘的 思考에 訣別을 宣言하고, 民族主義를 외치는 似而非 左派들의 ‘삶의 藝術’이 아닌 ‘삶의 眞情性’에 傍點을 찍는 作業을 始作한 것이다.

“어머니와 함께 이불을 꿰매는 日常的인 行爲 속에서 나의 思考와 感受性과 行爲가 모두 一致하는 隱密하고도 놀라운 一體感을 體驗했으며, 묻어두었던 그 숱한 記憶들과 아픔, 삶의 愛情까지도 그 안에 內包할 수 있는 可能性을 發見하게 되었다. 천이 갖는 基本 構造로서의 날실과 씨실, 우리 千의 原初的인 色感, 平面을 넘나들며 꿰매는 行爲를 통한 千과의 自己 同一性, 그리고 그것이 불러일으키는 妙한 鄕愁…. 이 모든 것들에 나는 完全히 魅了되었다.” -1988年 현대畫廊 圖錄의 ‘作家노트’ 中에서

이렇게 그의 初期 作業은 千에서 始作됐다. 그에게 천은 日常的인 옷에 다름 아니었다. 옷이란 人間이 부끄러움을 알고 나서 걸치기 始作한 것이다. 人間에게 옷이란 自由와 그에 따른 責任을 의미하는 同時에 人間의 실존적 意味를 代替하는 象徵이기도 하다. 또 옷이란 삶의 條件이자 香氣이기도 하다. 그리고 ‘옷은 第2의 皮膚’라는 말처럼 그 사람을 代辯하기도 한다. 卽 옷이라는 外皮를 통해 사람들은 自身의 趣向과 사람 됨됨이를 드러내는 것이다. 世上을 떠난 故人의 옷을 태우는 우리네 慣習도 따지고 보면 옷이 갖는 人物의 代替財로서의 意味에서 비롯됐을 것이다.

西洋의 가방, 東洋의 褓자기

褓자기는 純粹한 우리말이지만 ‘보(褓)’ ‘福(?)’ 또는 ‘福(福)’으로도 불린다. 여기서 福(福)字를 쓰는 理由는 褓자기를 福을 싸두는 容器의 槪念으로 認識하기 때문이다. 또 地方別로도 이름이 조금씩 달라 步帶, 밥部材, 보재기, 步來기, 포대기, 보자, 褓따리 等 다양하게 불린다.

褓자기가 처음에는 무언가를 가리고 덮는 옷의 槪念이었다. 現存하는 最高의 褓자기인 仙巖寺의 卓子褓를 託意(卓衣)라 하고, 갓난아이를 싸는 천을 襁褓(襁褓)라 하는 것도 옷의 意味를 지녔기 때문이다.

이어령은 “西洋人은 가방을 만들어냈고 東洋人은 褓자기를 만들어냈다”고 했다. 같은 運搬用, 包裝用 手段이지만 가방은 한 가지 機能만 하는 代身에 褓자기는 다양한 目的과 手段을 지닌다. 또 가방은 用途가 없을 때도 自體의 模樣과 무게를 지니지만 褓자기는 접어두면 된다. 게다가 自身을 위한 空間을 必要로 하지 않는다. 특정한 自己 模樣도 없다. 그리고 量이 많으면 많은 대로, 적으면 적은 대로 두루 다 쌀 수 있다. 그 自體가 ‘공(空)’인 까닭에 千變萬化(千變萬化)가 可能한 것이다.

이런 褓자기로 김수자는 世界를 싸기 始作했다(The Heaven & the Earth, 1984). 그의 바느질은 演繹的 오브제로 이어진다. 그에게 바느질은 바늘을 가지고 千에 구멍을 내어 서로를 잇는 行爲였다. 하지만 바느질이란 바늘로 傷處를 내는 한便 그 傷處를 治癒한다는 二律背反的 行動이다. 바느질이란 하나의 行動이 二重的 意味와 價値를 갖는 것이었다.

以後 그는 지게 等 民俗的인 農器具들이나 사다리, 빨래걸이 等을 一一이 千으로 싸고 감는 行爲(Untitled, 1991)를 통해 當時 物性에 對한 생각을 顔料가 아닌 천을 통해 具現하기도 한다. 物質을 에워쌈으로서 새로운 物質로 置換시키는 이러한 作業은 當時 매우 新鮮한 反應을 불러일으켰다.

이렇게 進化를 始作한 김수자의 천과 褓자기는 四角의 틀을 벗어나 壁面에 附着되祈禱 하고(어머니의 땅을 向해, 1990~1991), 바닥에 놓이거나 모서리에 걸쳐지거나 또는 다른 오브제를 감싸면서 새로운 空間(場所)과 만나게 된다. 이 空間은 本質的이고 根本的인 만남이 일어나는 場所, 그리하여 本來의 意味가 사라지고 褓자기도 觀客도 새로운 關係 속에서 서로를 새롭게 들여다볼 수 있는 空間으로서의 ‘場所’가 된다(꽃을 向하여, 1992). 以後 이 場所라는 槪念은 褓따리만큼이나 그의 作品을 결정짓는 뼈대가 된다.

그의 褓자기는 이 場所에 던져진 것처럼 널려 있거나 展示場 壁面의 틈새에 끼워지는 形態의 設置作業으로 變化한다. 그리고 더 以上 천을 자르고 꿰매지 않는다. 代身에 있는 그대로의 천에 最小限의 形態를 附與하는 褓따리를 만들기 始作한다.

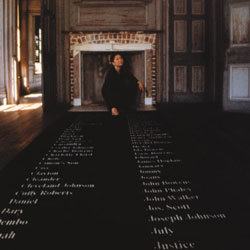

自身의 作品 ‘Planted Names’ 앞에 선 김수자. ⓒRyan king

褓따리가 된 褓자기는 김수자와 旅行을 떠난다. 事實 韓國의 褓따리는 안으로는 包容과 감싸 안음人 同時에 外的으로는 排斥과 境界를 象徵한다. 褓따리의 안은 내 食口지만 밖은 남이다. 하지만 이 境界가 固定된 것은 아니다. 褓따리를 푼다는 것은 定着과 安息을 뜻하는 井州(定住)를 의미하고, 싼다는 것은 訣別과 放浪을 의미하며 遊牧民의 삶을 意味한다.

이런 褓따리의 兩面性은 김수자 作業의 키워드이자 核心이다. 김수자는 褓따리를 통해 日常과 藝術을 때로는 同時에, 때로는 分離해서 眺望한다. 이런 그의 褓따리는 1994年부터 流浪을 떠난다.

褓따리의 二重的 意味

1993年 ‘演繹的 오브제-옷과 千’을 통해 自身의 身體와 옷감의 一體化를 實驗했던 그는 퍼포먼스와 비디오 等으로 領域을 擴張하면서 褓따리의 領域을 넓혀나갔다. 이런 그의 行動은 褓따리의 二重的 意味를 確認, 實踐하기 위한 實驗이자 實踐이었다. 이듬해 그는 관훈갤러리에서 個人展을 열면서 展示場 밖에 옷을 담은 褓따리를 쌓아올리더니 以後 慶州 玉山書院 溪谷에서 이불褓를 헤쳐 溪谷을 덮었다가 다시 褓따리에 사는 퍼포먼스 ‘自然에 눕다’를 통해 傳統과 自然이라는 絶對的인 環境 속에서 褓따리로 象徵되는 삶의 意味를 보여주었다.

自然과 一體를 이루는 設置와 行爲는 慶州 양동마을과 仁川 龍游島 白沙場에서 다시 還生한다. 이런 一連의 作業들은 只今 돌이켜 보니 먼 길을 떠나기 前 天地神明께 길 떠나는 것을 告하는 第(祭) 意識이 아니었을까 싶기도 하다.

그의 流浪壁은 어쩔 수 없는 것인지도 모른다. 大邱에서 태어난 그는 軍人이던 아버지를 따라 流浪(?)生活을 해야 했다. 軍人들은 大槪 1~2年 單位로 林地가 바뀌는지라 家族들까지 한 곳에 定着하기보다는 언제나 떠날 準備를 하고 있어야 했다. 단출한 살림살이와 이부자리 두어 채를 褓따리에 싸서 떠나면 그만이었다.

이렇게 쓸쓸한 流浪民의 가장 호사스러운 家財道具는 아마 이불褓가 아니었을까. 이불褓의 그 凄然한 아름다움은 짧은 時間이지만 사귀었던 親舊들과의 離別을 의미하는 同時에 새로운 親舊들에 對한 期待를 아울러 의미하기도 했다. 未知의 場所에 對한 두려움과 好奇心이라는, 褓자기의 안과 밖 같은 二重的 構造는 김수자의 作品을 構成하는 重要한 分子다.

그의 褓자기는 ‘Sewing into Walking’(1995), ‘Bottari in Deductive Object’(1996)로 이어진다. 또한 華麗한 이불褓들이 絢爛한 饗宴을 이루는 가운데 華麗하지만 슬픔이 묻어나오는 ‘Encounter-looking into Sewing’(1998~2002)과 ‘Laundry Women’(2000), ‘A Mirror Women’(2002)으로 이어지면서 놀랄 만큼의 一貫性을 지닌 作品들로 우리 앞에 섰다. 卽 그의 作業 旅程은 꾸준하게 천과 褓따리의 多重的 意味와 그 意味 속에 關係를 맺어가는 關係項으로서의 褓따리, 그리고 낯선 場所와 새로운 만남 속에서 빚어지는 緊張과 期待가 點綴되어 있음을 보여준다.

褓따리가 된 作家

1990年代 中盤부터 김수자는 本格的으로 퍼포먼스와 비디오가 結合된 作品들을 實驗하기 始作했다. 그의 첫 비디오作品은 數百個의 褓따리를 트럭에 싣고 11日 동안 全國을 달리는 퍼포먼스를 記錄한 作品이 아닐까 한다. ‘떠도는 都市들-褓따리 트럭-2727킬로미터’라는 題目의 이 作品은 비디오作品人 同時에 그의 퍼포먼스를 記錄한 記錄物로 그의 作品의 骨幹을 이루는 流浪(Nomad) 槪念의 集合이자 決算이다.

이 비디오作品에서 作家는 褓따리를 실은 貨物車 짐칸에 마치 褓따리처럼 함께하고 있다. 作家는 自身의 뒷모습을 통해 褓따리에 삶을 맡긴 匿名의 사람들을 代身해서 表現한다. 그에게 몸은 움직이는 또 하나의 褓따리다. 사랑과 欲望, 謙遜과 自慢, 節制와 欲望, 채움과 비움, 偏狹과 包容, 利己心과 配慮 같은 相衝된 現象들이 千의 皮膚를 통해 안과 밖으로 갈라서는 接點에 그는 그들을 代身해서 자리하고 있다.

여기에 움직이는 트럭의 貨物칸에서 마치 石膏像처럼 움직임이 없는 作家의 뒷모습을 뒤로하면서 周邊은 물처럼 흘러간다. 움직이는 것은 트럭인데 마치 周邊이 움직이는 것처럼 보이는 것은 果然 眞實일까 아니면 錯視現象일까.

이러한 비디오作業은 ‘바늘女人’(1999~2001)으로 이어진다. 數萬의 人波가 지나가는 도쿄와 상하이, 뉴델리, 뉴욕의 都心에서 人波에 아랑곳하지 않고 서 있는 作家의 모습과 日本 其他쿠슈의 돌山 위에 비스듬히 누워 安息을 取하는 作家의 모습이 담긴 作品이다. 이어 카이로, 멕시코, 라고스의 道路 위에서 布施를 要求하는 ‘A Beggar Woman’(2000~2001), 뉴델리와 카이로에서 길에 비스듬히 누워 있는 ‘A Homeless Woman’(2001), 델리의 바라나시로 有名한 野무르 江가 저便을 바라보고 있는 모습을 잡은 ‘A Laundry Woman’(2000)으로 이어진다.

2005年 베니스비엔날레에 出品된 ‘A Needle Woman’(2005)도 눈길을 끈다. 네팔의 破綻과 쿠바의 아바나, 예멘의 사나와 예루살렘에서 禮儀 뒷모습을 보인 채 사람들과 함께 걷기도 하지만 한便으로는 거슬러 올라가는 듯한 모습을 통해 崇高한 歷史와 時間의 堅固함을 보여준다.

하지만 이들 都市가 갖는 奴隸貿易이라는 치욕스러운 人間의 欲望, 殺戮과 鬪爭, 그리고 逆說的으로 平和라는 場所性과 歷史性을 김수자는 作品을 통해 일깨워준다. 이를 통해 아름다운 畵面에 감추어진 人間의 欲望과 節制 사이의 間隙은 더욱 넓어지고 人間의 兩面性에 對한 놀라움은 더욱 擴大된다.

慰勞와 治癒의 褓따리

이런 그의 博愛主義 또는 휴머니즘的 態度는 우리 어머니의 사랑, 犧牲과도 脈을 같이한다. 人間에 對한 配慮와 사랑이다. 一部 批評家들은 그의 材料와 作業 方式을 보고 그를 페미니스트로 規定하지만 그는 作業을 통해 人間과 人間의 關係, 人間과 自然의 關係, 그리고 그 사이에서 交感하고 疏通하는 人間의 모습과 삶을 담아낸다.

김수자는 加害者도 마음의 傷處를 입은, 治癒해야 할 被害者라는 視角을 갖고 있으며, 불쌍하고 悽慘하게 犧牲된 사람들 모두 어루만지고 아픈 傷處를 보듬어 안아줄 褓자기 같은 넉넉함을 지니고 있다. 따라서 그의 作業은 敍事的이기보다는 차라리 抒情的이다. 그의 이런 人本主義的인 態度는 傷處를 어루만지고 靈的인 治療가 必要한 사람들에게 治癒의 意味를 갖는다.

1995年 光州비엔날레에 出品된 中外公園 소나무 숲에 쏟아놓은 2.5t의 헌 옷과 褓따리들은 光州民主化運動 犧牲者들에게 獻呈한 作品이다. 또 1996年 나고야 市立美術館에서 선보인 ‘Deductive Object-dedicated to my Neighbors’(1996)는 韓國을 植民地로 支配했던 日本과 韓國民들을 支配者와 被支配價가 아닌 加害者인 同時에 被害者로 본 和解와 相生을 위한 作品이었다. 1999年 48回 베니스비엔날레에 出品한 ‘d’APERTutto or Bottari Truck in Exile’(1999)는 코소보 內戰으로 인한 人種淸掃에 犧牲된 사람들에게 獻呈했다.

때로는 政治的인 發言으로 비치는 이런 作業도 그間의 김수자의 作業에 비춰본다면 겉과 안이 서로 통하는, 卽 呼吸해서 그 겉과 안을 區分할 수 없는 褓자기처럼 모든 것을 감싸 안으려는 마음에 다름 아니다. 이러한 意圖의 作品은 2000年과 2001年에도 이어진다. 아즈텍 文明의 피라미드를 破壞하고 그 위에 建設된 멕시코의 兆칼로 廣場에서의 비디오作業과 奴隸貿易이라는 人類의 野蠻的 致富의 傷痕이 곳곳에 남아 있는 나이지리아의 알파비치에서의 作業들이 그것이다.

그의 治癒와 和解 그리고 寬容을 위한 作品은 境遇에 따라서는 藝術과 日常의 間隙을 解體하는 方式을 取하기도 한다. 에든버러의 푸르트마켓 갤러리, 로테르담의 步이닝겐 美術館, 日本의 세타伽倻 美術館, 2002年 휘트니비엔날레 出品作으로 센트럴파크의 카페테리아에서 보여준 作品이 그렇다.

김수자는 美術館의 카페테리아나 食堂의 테이블에 銳意 絢爛하고 華麗한 이불褓를 테이블보로 使用했다. 사람들은 그 위에서 먹고, 마시고, 떠들면서 作品의 一部가 되었다. 잠자리의 寢臺 커버로 쓰이는 이불褓가 日常이 되어 또 다른 意味所로 轉換된 事例다.

이렇게 그는 日常과 藝術의 間隙을 넘나들면서 사람들의 固定된 觀念을 解放시킨다. 觀念과 慣習으로부터의 逸脫은 자유로운 靈魂을 意味한다. 不安定한 오브제로서 藝術作品은 사람들을 곤혹스럽게 하지만 이불褓를 日常 속 藝術로 再構成함으로써 日常의 藝術化를 試圖한다.

모든 것을 包容하고 감싸 안음으로써 모든 歷史와 價値를 화해시키는 道具인 그의 褓따리는 빛이라는 廣大한 褓따리로 轉移된다. 그는 美國의 恥部인 南北戰爭의 勃發地 사우스캐롤라이나의 모리스 섬 燈臺를 빛으로 감싸 안는 ‘A lighthouse Women’(2002)으로 奴隸制度에 犧牲된 黑人들의 靈魂과 이 땅의 原住人이었던 인디언들의 冤魂, 南北戰爭으로 犧牲된 사람들의 魂魄을 달래주었다.

말 걸기와 關係 맺음

A Laundry waman, 2002 ⓒChristian wachter

빛을 發함으로써 오가는 배들의 忠實한 案內者가 되어주었던 燈臺는 거꾸로 빛의 褓따리에 안김으로써 처음으로 빛을 받아 새롭고 燦然한 모습으로 거듭나게 된 것이다. 이런 아름다운 夜景에서 歷史의 傷痕은 사라지고 治癒되면서 새롭게 再生된다. 발레시아비엔날레에서는 ‘Solares’(2002)를 통해 거울처럼 맑은 물로 沐浴을 시키듯 오래된 建築物의 때를 벗기는 意識을 擧行하기도 한다.

2003年 하와이에서 열린 韓國移民 100周年 記念展에서 그는 ‘A Mirror Woman; the ground of Nowhere’를 통해 하늘과 땅을 하나로 連結시키는 同時에 100年 前의 歷史와 오늘을 거울을 통해 이어준다.

우리는 日常에서 많은 것을 만나지만 그냥 스쳐 보내기도 하고 때로는 外面하기도 한다. 日常은 過去나 現在와 그렇게 깊은 關聯을 가지지 않기 때문이다. 事實 사람의 삶이란 日常的인 事物들이 던지는 이야기들을 들어주는 것인 同時에 ‘말 걸기’이다. 그 ‘말 걸기’에 日常이나 事物과 나 또는 人間과의 關係 맺음이다. 卽 關係란 日常性의 또 다른 말이다. 삶은 그 周邊 또는 中心과 끊임없이 關係를 맺는 것을 意味한다.

| 정준모

●

1957年 서울 出生

●

中央大 西洋畫科 卒業, 弘益大 碩士 (美術學)

●

第1回 光州비엔날레 專門委員, 國立 現代美術館 學藝硏究室長·德壽宮 美術館長

●

現 高陽文化財團 展示監督, 中央大·고려대 講師

●

論文 : ‘美術品은 땅인가’ ‘第3의 美學, 새로운 出口’ ‘韓國의 모던이즘, 모더니즘’ 等

|

|

이렇게 김수자의 말 걸기는 繼續된다. 바느질과 싸고 감는 行爲는 自然과 人間과 一體를 이루고, 이는 다시 3次元의 褓따리로 이어진다. 그리고 그 褓따리는 때에 따라 묶이기도 풀어지기도 하면서 自身의 領域을 擴張시키고 빛이라는 메가 褓자기를 통해 從來의 物性과 歷史的 意味를 탈색시켜 새로운 治癒의 産物로 還元시킨다.

하지만 褓자기의 겉과 안이 다르지 않듯, 不條理한 것들의 集合體인 矛盾덩어리 人間의 顯現이 김수자의 ‘褓따리’다. 褓따리는 存在하는 오브제로서의 덩어리이지만 풀어헤치면 한 張의 천으로 돌아가는 二重的 構造가 그의 作品을 이끌어 가는 母體다. 그는 이런 構造를 통해 藝術과 삶의 境界를 분명하게 區分하지 않는다.

東洋的 또는 韓國的이라는 神祕主義 로컬리즘에 穿鑿하기보다는 西歐 모더니즘이 看過한 價値들을 찾아내어 이것들을 새롭게 회생시키는 김수자. 그는 藝術的인 삶보다는 삶과 함께하는 日常의 藝術을 實踐하는 삶의 眞情性을 보여주고 있기에 앞으로도 그에 對한 國際的인 關心은 더욱 增幅될 것이다.