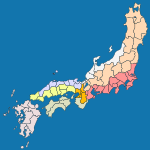

後志?の範?(1869/08/15)

後志?の範?(1869/08/15)

後志?

(しりべしのくに)は、

大?律令

の

?郡里制

を踏襲し

戊辰??

(

箱館??

)終結直後に制定された日本の地方?分の

?

の一つである。別?は後州。

五畿八道

のうち

北海道

に含まれた。?名の由?は、

阿倍比羅夫

が郡領を置いた後方羊蹄(しりべし)の語音にちなみ、後志?を流れる尻別川のアイヌ語「シリ?ペッ」(山の?川)を採り、音?して後志としたもの。命名者は

松浦武四?

。

道南

から

道央

にかけての地域に位置し、現在の

後志?合振興局

管?のうち

?田郡

と

小樽市

?函4~5丁目相??域を除いた大部分と、

檜山振興局

管?の

せたな町

以北および

?尻島

にあたる。

領域

[

編集

]

1869年

(

明治

2年)の制定時の領域は、現在の

北海道

の

後志?合振興局

?

檜山振興局

管?から下記を除いた?域に相?する。

沿革

[

編集

]

ここでは後志?成立までについても記述する。

『

日本書紀

』によると、

蝦夷征討

の行われた

?明天皇

6年3月

阿倍比羅夫

が弊賂弁嶋(へろべのしま)で

??

の砦を?落させたとあり、この弊賂弁嶋を現在の

?尻島

に比定する?と、??の本?地?

樺太

とする?

[1]

がある。また、比羅夫が政所?

郡領

を置いたのは余市郡域との?

[* 1]

もある(

#外部リンク

も?照。?考:

奄美群島の?史#古代

)。

飛鳥時代

?時、後志?域においては

擦文文化

が盛んであったが、本州では平安時代にあたる10世紀中葉には、

渡島半島

の日本海側では擦文文化と本州

土師器

文化の混合的文化である

?苗文化

が成立した。中世の文?『

諏訪大明神?詞

』に記された、本州と

蝦夷

との交易に携わる

渡?

と呼ばれる集?は、?川拓?の?によれば、この古代?苗文化の負荷者の後裔であった

[2]

。渡?の居住地は

道南

で、活動範?は

渡島半島

周?地域であったとされる。また、同じく『諏訪大明神?詞』に記された唐子という集?について

金田一京助

は北海道の日本海側の蝦夷に比定した

[3]

。鎌倉時代には、かれらは

蝦夷管領

の「東夷成敗」、すなわち蝦夷を統括する政務の?象であった

[4]

。

室町時代

に入り、

享?

3年に

松前藩

祖

武田信?

公が

久遠郡

域に上陸。それから間もない

康正

3年、

長?

元年(

?仁の?

のちょうど10年前にあたる)に

コシャマインの?い

があり

余市

以西の後志?域でも

和人

と

蝦夷(唐子えぞ

=

アイヌ

[* 2]

)の?いが繰り?げられた。海保嶺夫は、この?いは蝦夷の一類である

渡?

とその他の蝦夷(唐子および日ノ本)との?いであったと解?した。

江?時代

には、松前藩によって開かれた

場所

と呼ばれる

知行地

において松前藩家臣と蝦夷の人?との交易が盛んに行われ、この?時

?下ヨイチ運上家

をはじめとする運上屋が各地に建てられていた。藩の出先機?の機能も兼ね備えた運上屋では撫育政策として

オムシャ

もあり、このとき?書の?達のほか

乙名

?

小使

?

土産取

など

役蝦夷

の任命や扶持米の支給(介抱)なども行われ、アイヌの人?は

百姓

身分に位置付けられた。制度的な詳細は

商場(場所)知行制

および

場所請負制

を、漁場の?況については

北海道におけるニシン漁史

を?照されたい。場所と後に設置された郡の??は下記のとおりである。

- クドウ場所???後の久遠郡

- オオタ場所???後の久遠郡

- ヲコシリ場所???後の

?尻郡

- フトロ場所???後の

太櫓郡

- セタナイ場所???後の

?棚郡

- シマコマキ場所???後の

島牧郡

- スツツ場所???後の

?都郡

- ヲタスツ場所???後の

歌棄郡

- イソヤ場所???後の

磯谷郡

- イワナイ場所???後の

岩?郡

- フルウ場所???後の

古宇郡

- シャコタン場所???後の

積丹郡

- ビクニ場所???後の

美?郡

- フルビラ場所???後の

古平郡

- ヨイチ場所???後の

余市郡

- ヲショロ場所???後の

忍路郡

- タカシマ場所???後の

高島郡

- ヲタルナイ場所???後の

小樽郡

江?時代から

明治時代

初頭にかけての後志?の交通について、陸上交通

[5]

は

渡島?

爾志郡

から久遠郡までは道(

道道北檜山大成線

の前身)が通じていたものの、それ以北は太田、茂津多(モツタ)、雷電、

積丹半島

などの難所があり陸路が途絶える個所があったが、

文化

年間に岩?郡と余市郡を結ぶ余市山道(

?道276?

?

?道5?

??峠

の前身)が開削され道中の宿場として笹小屋なども設けられた。

安政

年間には久遠郡から太櫓郡に至る太田山道、?棚郡と島牧郡を結ぶ狩場山道、磯谷?岩??郡の境の雷電嶺(以上、

?道229?

の前身)、小樽郡の小樽-?函間道路(?道5?の前身)などが開削され、通年の陸路での移動が可能となっている。また、後志??の河川には藩政時代から

?使置?

までの間15箇所の渡船場?があり

渡し船

なども運行されていた。

海上交通は

北前船

の航路も開かれ?都?余市?小樽などに寄港していた。

江?時代初期

の

正保

元年(

1644年

)、「

正保御???

」が作成され、この中に後志?域も記された。

?文

9年6月、

日高?

域を中心に和人と

蝦夷

(

アイヌ

)の?い

シャクシャインの蜂起

がおこり、その平定後、後志?域?の余市でも松前藩と蝦夷の間で恭順の確認が行われた。

元?

元年以降、積丹の

神威岬

以北が

女人禁制

となる。

元?

13年、松前藩は蝦夷地の地名を記した

松前島?帳

を作成し

幕府

に提出、また

正?

5年(

1715年

)、松前藩主は

幕府

に?し「

十州島

、

唐太

、

チュプカ諸島

、

勘察加

」は松前藩領と報告した。

江?時代後期

の

文化

4年には、?防上の理由から後志?域は

公議御料

(

幕府

直轄領)とされ

箱館奉行

の治世となった。同年、西蝦夷地(西側の蝦夷居住地である北海道日本海岸?オホ?ツク海岸?樺太)のアイヌの

宗門人別改帳

(

?籍

)も作成されるようになり(

江?時代の日本の人口統計

も?照)、

幕吏

間宮林?

は

享和

3年(

1803年

)沿岸部の測量を行い

大日本沿海輿地全?

も作成された。

文政

4年には松前藩の元に?され、

弘化

3年に

松浦武四?

がはじめて後志を訪れている。しかし、安政2年再び公議御料となり、久遠から出張

陣屋

の築城された?都郡までが

津?藩

、歌棄郡以北は

庄?藩

が警固を??した。

安政

3~5年にも

向山源太夫

や松浦武四?らが調査のため訪れ、安政6年の6藩分領以降も大半が津?藩(?棚郡以南)と庄?藩(歌棄郡以北)の警固地(公議御料)のままであったが、島牧??都の2郡(場所)は津?藩領となっていた。同年、神威岬の女人禁制が解かれ、

幕末

までに後志?域のほぼ全域が

和人地

となっていた。慶?4年

4月12日

、

箱館裁判所

(

閏

4月24日

に

箱館府

と改?)の管轄となった。

??の施設

[

編集

]

寺院

[

編集

]

寺院は、

室町時代

の

文明

元年6月5日に僧

?芳

が?尻郡に松前山

法源寺

の前身である草庵を建立、これは

延?

2年大館(

渡島?

津?郡

)に移?。

江?時代

になると、

元和

3年5月に松前山法源寺の

芳龍

が?尻郡(現在の?苗地?)に空谷山

大仙寺

を建立したが、これも

?文

7年に

松前城

下?町に移?している。また江?時代にはこのほか島牧郡の

千走寺

、磯屋郡の

願翁寺

、岩?郡の

?厚院

、小樽郡の

龍?寺

など多?が建立されている。

神社

[

編集

]

後志?への

和人

の進出は古く、太田山神社は室町時代の

嘉吉

年間(

1441

~

1443年

)に創立されたと?えられ、

道南

五大?場のひとつとして信仰を集めている。また、古宇郡の?島神社は

安土桃山時代

の、?都神社と忍路神社は

江?時代

前期の創建。下記の神社以外にも、江?時代以前に創建されたものは多い。

和人の北海道進出の多くは漁業?係者であり、そのため沿岸部に個人的に祭祀した例が多い。特にニシン漁が?えた地?に大規模の神社が多く、祭?も盛大であった。

積丹町

(美??古平)?

岩?町

?

余市町

等がその例である。明治になり?策として、伊勢神道系に統一されていったと想定される。

余市神社について、

北海道神社?のペ?ジ

では1827年林長左衛門が伏見?荷から分?し湯殿山下に祭祀したと紹介されているが、1828年?請の伏見?荷の分?は

?下ヨイチ運上家

に?設されているモイレ神社である。余市神社は伊勢神道系の神を祭神としており、?荷系の神は祭られていない。?照文?「余市町史」。余市神社のサイカチの木については口承??がある。

地域

[

編集

]

郡

[

編集

]

後志?は以下の17郡で構成された。

江?時代の藩

[

編集

]

- 松前藩

領、

松前氏

(1万石各→3万石各)1599年-1807年、1821年-1855年(後志全域)

- 津?藩

?都陣屋、1859年-1868年(?都場所?島牧場所)

- 分領支配時の藩

- 福岡藩

領、1869年-1871年(久遠郡??尻郡)

- 斗南藩

領、1870年-1871年(太櫓郡??棚郡?歌棄郡)

- 弘前藩

領、1869年-1871年(島牧郡西端)

- 鳥取藩

領、1869年-1871年(島牧郡西部)

- 岡山藩

領、1870年-1871年(島牧郡、鳥取藩領の東隣)

- 米?藩

領、1869年-1871年(磯屋郡北部)

※以上のほか、分領時には

兵部省

領のほか寺社領や

旗本

領もあった

人口

[

編集

]

明治5年(1872年)の調査

における人口は1万9098人で、北海道の中では

渡島?

に次いだ。

後志?の合?

[

編集

]

脚注

[

編集

]

注?

[

編集

]

- ^

地方史?究所編「余市」に

瀧川政次?

「後方羊蹄」=余市?

- ^

金田一京助の?

出典

[

編集

]

- ^

西鶴定嘉 「樺太の?」

- ^

?川拓? 『アイヌの?史 - 海と?のノマド』 講談社、2007年、227頁。

- ^

?川拓? 『アイヌの?史 - 海と?のノマド』 講談社、2007年、226頁。

- ^

?森進

『アイヌ民族の?史』 草風館、2015年、44-45頁。

- ^

『北海道道路誌』

北海道?

大正14年(1925年)6月10日出版

外部リンク

[

編集

]

?連項目

[

編集

]

ウィキメディア?コモンズには、

後志?

に?連するカテゴリがあります。

|

|---|

| 五畿七道

|

|  畿?

東海道

東山道

北陸道

山陰道

山陽道

南海道

西海道

畿?

東海道

東山道

北陸道

山陰道

山陽道

南海道

西海道

|

|---|

| 五畿八道

|

|

|---|

| -

|

|

|---|

|

|

- ^

施行時点では後志?は?兵令の?象外地域だった?。