La

colonie francaise de Saint-Domingue

[

1

]

, situee sur la partie occidentale de l'

ile d'Hispaniola

(aussi appelee Haiti, au sens large du mot

[

2

]

), est officiellement une possession

francaise

a partir du

traite de Ryswick

, par lequel l'Espagne cede ce territoire a la France (

) et jusqu'a sa prise d'independance sous le nom d’

Haiti

(

), son premier chef de l'Etat etant

Jean-Jacques Dessalines

, proclame

empereur d'Haiti

sous le nom de

Jacques

I

er

.

Des la fin des annees 1620 (epoque du ministere de

Richelieu

), des Francais sont presents dans la partie ouest d'Hispaniola, particulierement dans l'

ile de la Tortue

et principalement sous la forme de la

piraterie

(

Francois l'Olonnois

). Jusqu'au debut des annees 1680, l'ouest d'Hispaniola, deserte par les colons espagnols, est en effet un repaire de

flibustiers

, avec deux bases principales : l'ile de la Tortue sur la cote nord et l'

Ile-a-Vache

sur la cote sud.

Vers 1680, la France impose sa presence militaire dans l'ouest d'Hispaniola, au detriment des Espagnols, mais aussi des Anglais. De 1680 a 1700, les gouverneurs desarment progressivement les flibustiers afin de developper une

economie de plantation

, orientee notamment vers le sucre.

Apres le traite de Ryswick et la reconnaissance officielle de l'Espagne, la colonie de Saint-Domingue prend une place de premier plan dans la

production sucriere francaise et meme mondiale

, employant en 1788 plus de 400 000

esclaves

et 22 000

affranchis

.

De nombreux negociants rochelais etablissent des relations commerciales avec Saint-Domingue, donnant une importance singuliere au port de

La Rochelle

sur la facade atlantique.

Hispaniola avant l'arrivee des Francais (1492-1630)

[

modifier

|

modifier le code

]

Debuts de la colonisation par les Espagnols (1492-1530)

[

modifier

|

modifier le code

]

Organisation politique de l'ile en 1491 avec les royaumes

tainos

(

Caciquats d'Hispaniola

) et les villes principales.

Organisation politique de l'ile en 1491 avec les royaumes

tainos

(

Caciquats d'Hispaniola

) et les villes principales.

Apres la decouverte de l'ile par

Christophe Colomb

en octobre

1492

,

Hispaniola

est, jusqu'a la conquete de

Cuba

en 1511, le centre de la

colonisation espagnole

, d'abord sous la direction de Colomb lui-meme (≪ vice-roi des Indes ≫ jusqu'en 1500), puis d'autres vice-rois. Apres la

conquete du Mexique

(1521) et la constitution de la vice-royaute de

Nouvelle-Espagne

(capitale :

Mexico

), Hispaniola devient une simple colonie, pourvue d'un gouverneur, au sein de cette vice-royaute.

Conquistadors

espagnols

marquant au fer

les

Amerindiens

reduits en esclavage.

Conquistadors

espagnols

marquant au fer

les

Amerindiens

reduits en esclavage.

Les Espagnols s'interessent principalement aux (faibles) gisements d'

or

qui s'y trouvent, mais developpent tout de meme une colonisation agricole (

encomiendas

). La population indigene, des

Arawaks

et des

Tainos

, diminue considerablement du fait de l'arrivee des Europeens (

epidemies

, reduction en

esclavage

) et finit par disparaitre.

Pirates et corsaires dans la partie ouest de l'ile (a partir de 1530)

[

modifier

|

modifier le code

]

A partir de

1530

, la production d'or faiblit fortement : les colons concentrant alors leurs efforts sur la partie orientale de l'ile, abandonnent la partie occidentale qui devient la proie facile des pirates francais ou anglais

[

3

]

.

Boucanier

en 1698.

Boucanier

en 1698.

Les animaux domestiques abandonnes par les premiers colonisateurs (chevaux, vaches et chiens), vivent en liberte dans l'ile et constituent une reserve de chasse facile pour les

boucaniers

[

4

]

.

Les

boucaniers

s'installent notamment a la base du Cap-Monte-Cristo, au nord, qui est la frontiere actuelle entre

Haiti

et la

Republique dominicaine

[

5

]

. Ils s'installent aussi a

Port-de-Paix

et

Petit-Goave

et sur l'ilot de

Port-Margot

[

6

]

.

Malgre une

politique de la terre brulee

menee par le roi

Philippe III d'Espagne

(roi de 1598 a 1621), destinee a lutter contre leurs raids de

pillages

, les

boucaniers

renforcent leur presence.

Entre 1600 et 1630, apparaissent les

corsaires

(officiellement : marins au service d'un pays en guerre attaquant les navires et territoires ennemis), qui commencent a installer des bases permanentes dans la mer des

Caraibes

, dans les secteurs abandonnes par les

Espagnols

, comme l'ile a Vache, l'

ile de la Tortue

ou la cote nord-ouest d'Hispaniola.

La politique coloniale francaise sous Louis XIII et Louis XIV

[

modifier

|

modifier le code

]

Espace caraibe

Espace caraibe

Carte de l'ile d'

Hispaniola

.

Carte de l'ile d'

Hispaniola

.

Le

cardinal de Richelieu

, qui devient principal ministre de Louis XIII en 1623, dote la France d'une

politique coloniale

. Jean Cavelet, seigneur de Herteley, homme de confiance de Richelieu et un des futurs directeurs de la

Compagnie de Saint-Christophe

, s’engage dans le financement des activites de

flibuste

de

Pierre Belain d'Esnambuc

avec Urbain de Roissey, sieur de Chardonville.

Durant cette periode, la presence francaise est attestee surtout par des documents ecrits a l'

ile de la Tortue

, en raison de son importance militaire, mais on en trouve des traces sur les cotes de Saint-Domingue.

Les liens entre les deux zones sont attestes : chacune des deux sert de refuge en cas de problemes dans l'autre.

[ref. necessaire]

L'

Ile de la Tortue

au

XVII

e

siecle.

L'

Ile de la Tortue

au

XVII

e

siecle.

D'abord installes sur l'

ile de Saint-Christophe

, les Francais se concentrent ensuite sur la

Martinique

et la

Guadeloupe

, mais certains s'installent plus a l'ouest, sur l'

ile de la Tortue

, de facon non officielle car l'Espagne se considere encore comme possesseur de toutes les iles des Caraibes (en vertu du

traite de Tordesillas

de 1493). La Tortue va devenir le point de ralliement des

flibustiers

anglais, francais et

hollandais

, aux cotes des boucaniers (

Freres de la cote

) qui assurent l'approvisionnement en viande.

Durant cette periode, l'ile de la Tortue est l'objet d'un conflit opposant Espagnols, Francais et Anglais, mais les Francais l'emportent en fin de compte et consolident leur implantation sur

Hispaniola

.

Les tentatives de pratiquer l'esclavage echouent : les esclaves introduits a la Tortue

deviennent libres de facto

[ref. necessaire]

.

En 1642, Louis XIII autorise la traite des esclaves

[ref. necessaire]

.

Periode anglaise (1632-1640)

- Les Espagnols cedent ensuite l'ile aux Anglais

[pourquoi ?]

, qui la renomment ≪

Isle of Association

[

7

]

≫.

- En 1632, Anthony Hilton est nomme gouverneur de l'ile.

- En 1635, il est remplace par Nicholas Riskinner, qui meurt peu apres.

- Des affrontements eclatent entre colons anglais et francais, qui sont revenus.

- En 1638, sous la direction de Don Inigo de la Mota, les Espagnols attaquent de nouveau les colonies mixtes de pirates francais et hollandais sur la Tortue.

- En 1639, de nouveaux colons anglais venus de la

Barbade

sous la direction de Robert Flood s'installent dans le but de cultiver le tabac.

Periode francaise : Francois Levasseur (1640-1652) et l'ordre de Saint-Jean (1651-1654)

- En 1640, le

huguenot

Francois Levasseur

et ses coreligionnaires sont envoyes par

Longvilliers de Poincy

, gouverneur de

Saint-Christophe

, prendre le controle de l'ile de la Tortue

[

8

]

. Ils font edifier le

fort de La Roche

sur le piton rocheux qui domine le port au sud (

Basse-terre

) et font construire des casernes capables d'accueillir trois cents hommes, avec des magasins a poudre et des canons. L'annee suivante, ils expulsent les colons anglais, mais permettent aux pirates anglais ou hollandais de rester.

- En 1648, les Anglais tentent de reprendre le controle de l'ile, mais sont repousses par Levasseur.

- En 1650, Levasseur fait venir plusieurs centaines de prostituees europeennes pour mettre fin au ≪ matelotage ≫ (relations homosexuelles dans le milieu des pirates et boucaniers).

- En 1651, Louis XIV concede

plusieurs iles

[Lesquelles ?]

(dont l'ile de la Tortue), a l'

ordre de Saint-Jean de Jerusalem

. Louis d'Ache, chevalier de Fontenay, est nomme gouverneur.

- En 1652, Levasseur est assassine, probablement a cause de sa religion ; ses deux lieutenants, Thibault et Martin Poincy et le chevalier de Fontenay se partagent son heritage.

Retour des Espagnols (1654)

- En 1654, de Fontenay doit se rendre a l'Espagnol Don Gabriel Rozas de Valle Figueroa apres avoir

defendu l'ile avec honneur

[ref. necessaire]

. Les flibustiers quittent l'ile et se refugient au Petit-Goave, sur la cote ouest de Saint-Domingue ou ils recreent leur ≪ republique flibustiere ≫ avec tripots, entrepots et chantiers de reparation.

Reprise en main par la France (1656)

Il contribue au peuplement de Saint-Domingue en assurant le transport de centaines d'engages, qui en echange de la gratuite du voyage doivent travailler pendant trois ans et sont de ce fait surnommes ≪ les trente-six mois ≫. Ces engages, partis de

La Rochelle

, sont d'abord

diriges sur

Leogane

, puis sur la Tortue.

[ref. necessaire]

Cette periode voit les premieres fissures dans la traditionnelle alliance contre l'Espagne des flottes francaise, anglaise et hollandaise

[

9

]

.

C'est le debut de la

guerre de Devolution

, Francais contre Espagnols et Hollandais. Neanmoins les Hollandais furent flibustiers aux cotes des Anglais et des Francais et reciproquement.

Les flibustiers

Francois l'Olonnais

et

Michel le Basque

, organisent la premiere grande expedition de flibuste avec la prise et le pillage de

Maracaibo

.

Bertrand d'Ogeron de La Bouere

(et plus tard son neveu Pouancey) vend aux flibustiers et aux boucaniers des

femmes blanches

a marier qu’il fait venir d'orphelinats d’Europe

[

11

]

ou d'autres deportees comme

Anne Dieu-le-veut

[

12

]

. Debut de la colonisation de

Port-de-Paix

.

Le flibustier Delile prend et pille la ville de

Saint-Yague

dans la partie espagnole de Saint-Domingue.

- ,

Francois Trebutor

commandant la fregate

La Sainte-Catherine

armee par le gouverneur recoit une commission (

lettres de course

) d'Ogeron permettant la flibuste.

- La population est estimee a 1 500 personnes en 1669 (Tortue et cote nord-ouest reunies). C'est trois fois plus en 1677

[

13

]

, mais les plantations ne commencent que plus tard, preuve que le secteur est alors une base de repli pour les petits planteurs de tabac et flibustiers de toute la Caraibe.

C'est la premiere grande epoque de l'expansion sucriere aux Antilles francaise, virage important de l'

histoire de la Martinique

et la

Guadeloupe

.

Louis XIV

tente aussi de l'implanter a Saint-Domingue, mais il ne parvient pas a mettre au pas les boucaniers qui peuplent la cote nord-ouest de l'ile, meme si une bonne partie fuient vers le

Rendez-vous de l'ile d'Or

au Panama. La culture du tabac qui fait vivre des milliers de flibustiers est regie par une

ferme du tabac

, concedee en 1674 a la

Marquise de Maintenon

avec un prix d'achat tres bas et un prix de revente eleve, ce qui favorise l'expansion du tabac de Virginie.

La compagnie des Indes occidentales perd son monopole en 1670 et tombe en faillite en 1674. Les grands ports ont le droit de commercer du sucre et des esclaves. C'est l'epoque ou de grandes familles d'armateurs developpent le negoce du sucre

[

14

]

.

Selection d'evenements des annees 1670 a 1684

- En 1670, debut de la colonisation de

Cap-Francais

, revolte des flibustiers contre

Bertrand d'Ogeron de La Bouere

, remplace en 1674 par

Jacques Neveu de Pouancey

qui fortifie le Cap-Francais.

- En 1673, la

Compagnie du Senegal

est fondee pour developper les

traites negrieres

.

- En 1673 aussi, l'ile de

Jamaique

est reprise en main par la monarchie anglaise, qui mate les flibustiers anglais en transformant

Henry Morgan

en planteur de sucre puis gouverneur.

- 1675 : une grande famille de

Saint-Malo

prend pied sur la cote nord de la grande-ile :

Jean Fournier de Varennes

, vers 1675, s'installe pres de l'anse du

Port-de-Mer

, au nord de la ville actuelle du Cap-Francais

[

15

]

et y demeure trois generations plus tard, avec Jacques, qui possede des sucreries a Rocou, Limonade et Limbe en 1739 quand nait son fils

Jean-Jacques Fournier de Varennes

[

16

]

- En 1676, l'

ile de la Tortue

perd son statut de siege du gouvernement, transfere a

Port-de-Paix

. Premiere revolte d'esclaves marrons dirigee par Padre Jean a Port-de-Paix. Revolte des petits colons, planteurs de tabacs et boucaniers, en faveur des Hollandais.

- , Jacques Neveu de Pouancey, gouverneur de 1676 a 1681, dans une lettre a Colbert, se rejouit du recul de la flibuste avec selon lui un corollaire, la necessite de developper des plantations de sucre dans les etablissements francais de Saint-Domingue.

- , signature du

traite de Nimegue

qui met fin a la guerre avec les

Provinces-Unies

.

Colbert

transmet l'ordre du Roi aux flibustiers de se reconvertir en colons. Jacques Neveu de Pouance], continue cependant a leur delivrer des

Lettres de marque

contre l'Espagne, mais en moindre quantite.

- En 1678, le marquis de Maintenon, alias

Charles Francois d'Angennes

desarme des flibustiers puis devient le plus riche planteur de la

Martinique

.

- En 1679, raid sur le

Honduras

de Lessone avec des flibustiers anglais (

John Coxon

,

Bartholomew Sharp

, Sawkins, Allijon, Essex et Markett).

En juin, les capitaines Blot et Breha surprennent aux Mimbres (Bahamas) deux batiments espagnols repechant des richesses du galion Nuestra Senora de las Maravillas naufrage 20 ans avant, le butin est de 140 barres d’argents qu’ils ramenent au

Petit-Goave

(Saint-Domingue). La nouvelle se repandit et attisa les convoitises jusqu'en

Nouvelle-Angleterre

.

- En 1682, Le lieutenant du roi

Francois Depardieu

(

de Pardieu

) de Franquesnay remplace Monsieur de Pouancey, decede.

- En 1683, le chevalier

Charles Francois d'Angennes

, marquis de Maintenon, qui a monopole du commerce du sucre avec le

Venezuela

espagnol commande 1600 esclaves a la

Compagnie du Senegal

.

Pierre-Paul Tarin de Cussy

execute les instructions de

Louis XIV

de reduire la flibuste jugee genante pour les manœuvres diplomatiques de la France, qui veut approvisionner l'Espagne en sucre et en esclaves.

- En 1684,

Michel de Grandmont

,

Nicolas Van Horn

, Michel et

Laurent de Graff

organisent l’expedition contre

Veracruz

.

Laurent de Graff

installe a

Port-de-Paix

affirme qu'il beneficiait d’une commission de corsaire.

La signature de la

treve de Ratisbonne

en juin (20 ans), entre l'empereur Leopold

I

er

, l'Espagne et la France tente de mettre fin a la flibuste.

Le

Laurent de Graff

, Michel, Jean Quet et Le Sage reviennent a l'

ile de la Tortue

avec deux vaisseaux pris aux Espagnols (55 et 44 canons).

La fin des annees 1685 a 1696 sont l'occasion d'un regain d'activite pour les corsaires de Saint-Domingue a la suite d'une inversion generale des alliances en Europe. A partir de 1688 la

Glorieuse Revolution

britannique casse l'alliance entre

Louis XIV

et la couronne d'Angleterre. Celle-ci desormais protestante est alliee aux Hollandais. En 1692, la France se retrouve meme isolee contre la

Ligue d'Augsbourg

, que vient de rejoindre l'Espagne.

Selection d'evenements des annees 1685 a 1696

- Le roi installe 165 femmes en 1685. En quinze ans, le ratio hommes/femmes passe de 1/8 a 1/2

[

17

]

. Entre 1680 et 1683, epoque des debats sur le

code noir

, il en avait envoye 250 en Martinique.

- En aout 1685, un edit du roi

Louis XIV

cree le conseil souverain de Saint-Domingue, siegeant au Petit-Goave, et auquel ressortissaient quatre sieges royaux, dont les chefs-lieux etaient le Petit-Goave, Leogane, le Port-de-Paix et le Cap. Laurent est nomme gouverneur de l’ile a Vache (Saint-Domingue), autre repaire de la flibuste.

En mars,

Louis XIV

promulgue le

Code noir

qui reglemente la vie des esclaves noirs d’Amerique. Michel de Grandmont s’illustre dans la prise du port de

Campeche

qui lui vaut d’etre surnomme ≪ le general de la flibuste ≫. L’expedition de Panama debute avec 1 100 flibustiers, elle echouera a capturer la flotte commerciale espagnole qui amenait l’argent du Perou, mais pille toutes les villes de la zone, notamment Granada et

Guayaquil

, qui rapporta un gros butin.

- En 1685 est cree aussi la

Compagnie de Guinee

, qui prend le relais de la

Compagnie du Senegal

pour l'approvisionnement en esclaves des colonies antillaises.

- par brevet,

Michel de Grandmont

est nomme Lieutenant du roi pour la partie sud de Saint-Domingue.

- En 1688, retour a Saint-Domingue de l’expedition contre

Panama

et la ≪ mer du sud ≫, Louis XIV amnistie les deserteurs comme les aventuriers.

- En 1689,

Pierre-Paul Tarin de Cussy

organise une nouvelle expedition de pillage de Saint Yago, capitale du futur et ephemere

Departement de Cibao

, dans la partie espagnole de l'ile.

- En 1689, visite du botaniste et voyageur-naturaliste

Charles Plumier

, qui constate une baisse de la population due a une forte mortalite

[

18

]

- En 1690, Les Espagnols essayent d’attaquer le Cap Francais,

Pierre-Paul Tarin de Cussy

et Francois Depardieu (

de Pardieu

) de Franquesnay meurent a la bataille de Limonade, les Espagnols pillent la region.

- En 1691, l'implantation d'officiers Irlandais

jacobites

, tels que

Jean

I

er

St

, chasses par la

Glorieuse revolution britannique

commence, ils s'installent dans la fertile plaine du Nord.

- En octobre 1691,

Pierre-Paul Tarin de Cussy

est remplace par le gouverneur

Jean-Baptiste Du Casse

, directeur de la

Compagnie du Senegal

. Il developpe la culture de l’

indigo

.

- En 1694,

Jean-Baptiste Du Casse

organise l’expedition de la

Jamaique

contre les Anglais, il rapporte de l’

indigo

et 3 000 esclaves.

- En juillet 1695, une alliance anglo-espagnole attaque la colonie avec 24 bateaux et 6 000 hommes, elle s’empare de Port-de-Paix et pille la region.

Jean-Baptiste Du Casse

recupere Port-de-Paix avec 3 000 hommes.

- En 1697,

M.

de Pointis reunit une flotte de flibustiers pour une expedition contre

Carthagene

qui est pillee avec un butin de plusieurs millions de piastres.

En mai, 300 esclaves se soulevent au quartier Morin de la Petite Anse.

Le traite de Ryswick (1697) et l'officialisation de la colonie francaise de Saint-Domingue

[

modifier

|

modifier le code

]

Le

traite de Ryswick

(

) entre l'Espagne et la France securise la situation dans la colonie. L'Espagne reconnait la domination francaise sur la partie ouest de Saint-Domingue en echange de l'arret des raids de corsaires contre ses possessions coloniales. Louis XIV accepte en echange de rendre la plus grande partie des

Pays-Bas espagnols

.

De la Regence a la Guerre d’Amerique,

La Rochelle

figure en bonne place des ports beneficiant de la croissance de Saint-Domingue. Elle est cinquieme apres Bordeaux, Nantes, Le Havre et Marseille.

La Rochelle s’impose sur un plan international, au

XVIII

e

siecle, en etant en relation des 1630 avec les Antilles, privilegiant des relations annuelles regulieres.

La traite des Noirs et les importations de sucre des Isles assureront sa prosperite jusqu’a la Revolution francaise.

En 1664, la Compagnie des Indes occidentales, compagnie commerciale francaise est creee par

Colbert

a Saint-Domingue. A la suite de cette creation, des 1682, la flotte rochelaise triple de volume et la ville devient le premier port francais pour le commerce des Isles d’Ameriques.

Les activites et le trafic de raffinage avec Saint-Domingue augmentent considerablement, vers 1660. En moins de 40 ans, le nombre des navires pour les Antilles est multiplie par deux, passant de 20 a 30 navires en 1660 et de 40 a 55 navires en 1680.

Ainsi, en 1710, on peut compter 16 raffineries a La Rochelle produisant 3 millions de livres de sucre blanc.

A cette epoque, les voyages aux

Antilles

(Saint-Domingue) durent en moyenne quarante jours. Le sucre a remplace le tabac, et les activites de peche.

Les voyages ≪ triangulaires ≫ pouvaient durer parfois un an. Le navire allait dans un premier temps sur la cote d’Afrique pour echanger divers produits, tels que des coquillages, eau de vie, tabac, fusils contre des

esclaves

, que l’on debarquait a Saint-Domingue. Les esclaves

africains

etaient majoritairement transportes et vendus dans les iles francaises, comme a Saint-Domingue. On chargeait alors des produits coloniaux pour le retour, comme le sucre, le cafe, le coton, l'indigo.

En 1791, le trafic total avec Saint-Domingue represente 50% des entrees de navires et des armements du port de La Rochelle. Cette ville etait le cinquieme port de France.

Les armateurs rochelais a Saint-Domingue : la famille Fleuriau

[

modifier

|

modifier le code

]

Beaucoup d’armateurs et de negociants se sont installes a Saint-Domingue pour un meilleur controle, pour certains, ils ont installe des representants sur l’ile, comme planteurs ou intermediaires. L'historien Jacques de Cauna a ete le premier a etudier leur presence, dans la plaine du Cul-de-Sac notamment, aux portes de Port-au-Prince, a travers sa these sur la sucrerie Fleuriau de Bellevue publiee sous le titre

Au Temps des Isles a Sucre. Histoire d'une plantation de Saint-Domingue au

XVIII

e

siecle (Paris, Edit. Karthala 1987, reedition 2003)

.

La famille

Fleuriau

, protestante, n’etait pas rochelaise de souche, elle etait originaire de

Chatellerault

. Elle apparait dans la bourgeoisie marchande rochelaise a la fin du

XV

e

siecle.

Aime Benjamin Fleuriau, est un des grands armateurs qui s’est enrichi a Saint-Domingue. Arrive a l’age de 20 ans sur l’ile de Saint-Domingue, il y est reste plus de 27 ans. Il n’est plus un etranger sur l’ile. Il est devenu un creole par le cœur. La famille possedait une plantation sucriere a Bellevue a Saint-Domingue, on peut retrouver une belle maquette de cette plantation au

Musee du Nouveau Monde

a La Rochelle. Il y a une sculpture de

Toussaint Louverture

, de Oussman SOW, erigee en

au musee du Nouveau Monde de La Rochelle, figure emblematique de la revolution des esclaves a Haiti en 1791.

L’epoque florissante du commerce du sucre de Saint-Domingue a permis de mettre en lumiere de grandes fortunes du monde du negoce rochelais, comme la famille Fleuriau. La majorite d’entre elles sont proprietaires de plantations et de maisons de commerce essentiellement a Saint-Domingue.

Garesche

,

Rasteau

, Belin, Van Hoogwerff sont d’autres negociants Rochelais qui ont contribue a la traite negriere aux cotes de

Fleuriau

.

L'empreinte de La Rochelle sur Saint-Domingue

[

modifier

|

modifier le code

]

Il existe une trace indelebile de

La Rochelle

a Saint-Domingue. On trouve encore aujourd’hui sur la cote Sud de l’actuelle republique d’Haiti, dans la region de Nippes, un plateau, un recif et une riviere des Rochelois, ou encore certains dictons faisant reference aux fameuses filles de La Rochelle, a cette epoque. De plus, les noms des colons rochelais se sont conserves sur leurs anciennes habitations. On peut donc voir des lieux-dits avec des noms comme Damiens, Boissoniere, Raboteau et evidemment

Fleuriau

.

Enfin, certaines familles portent encore des noms d’anciens colons rochelais. L’empreinte de la Rochelle sur Saint-Domingue est donc encore reellement perceptible et vivace.

Saint-Domingue au

XVIII

e

siecle : l'apogee economique

[

modifier

|

modifier le code

]

La

paix de Ryswick

permet un developpement rapide des plantations de sucre, des terres etant donnees aux corsaires qui acceptent de cesser leurs attaques contre l'Espagne. Des cultures d'exportations sont introduites. Avec elles la

traite negriere

, suite de l'echec relatif de la politique dite des ≪ 36 mois ≫ pour les engages volontaires. La rentabilite des plantations resulte de la surexploitation de la main-d'œuvre

[

19

]

apportee par la traite des esclaves. L'aventure coloniale interesse les cadets de familles nobles qui y trouvent le moyen de faire fortune dans la "terre" aux cotes des commercants. La question raciale emerge formellement avec la question des titres de noblesse des "

sangs-meles

".

A partir de 1720, Saint-Domingue est le premier producteur mondial de

canne a sucre

. Au milieu du

XVIII

e

siecle, l'ile exporte a elle seule autant de sucre que toutes les iles anglaises reunies et devient la principale destination des

traites negrieres

via

le

commerce triangulaire

. Ainsi, jusqu'en 1791, plus de 860 000 esclaves y furent importes, soit pres de 45 % de la totalite des esclaves importes par la France dans ses colonies (environ 2 millions)

[

20

]

.

Avant la

Revolution

, les produits coloniaux de Saint-Domingue representent un tiers des exportations francaises.

Une ile integree aux conflits militaires regionaux

[

modifier

|

modifier le code

]

Au moment du

siege de Savannah

, dans la colonie de Georgie americaine toute proche, qui est un des temps forts de la

guerre d'independance americaine

, environ 1500 soldats venus de la colonie francaise la plus importante, les

Chasseurs volontaires de Saint-Domingue

, voient leur action saluee dans le

Journal |Siege de Savannah siege

redige par le chef de l'expedition francaise

[

21

]

qui a joue un grand role dans l'avancee et le succes, cote americain, de la

guerre d'independance americaine

. Sur les 3500 hommes qui ont participe a l'expedition, environ les quatre-cinquiemes venaient des differentes iles des Antilles francaises. Le corps des

Chasseurs volontaires de Saint-Domingue

a permis, par un assaut contre le feu ennemi nourri, d'eviter a l'armee franco-americaine des pertes tres lourdes, car il a couvert efficacement sa retraite

[

22

]

,

[

23

]

.

- En 1698, la France concede l’administration du sud d’

Hispaniola

a la compagnie de Saint-Louis en contrepartie d’un engagement de colonisation.

- La ≪

Compagnie de Saint-Domingue

≫ ou ≪ Compagnie Royale des Indes ≫ est creee. Elle etablit ses batiments et entrepots a

Saint-Louis-du-Sud

.

Entre 1700 et 1714, le nombre d'esclaves passe de 9 000 a 24 000

[ref. necessaire]

. La compagnie construit aussi des magasins et entrepots dans le petit bourg de

Jacmel

, qui connaitra un essor considerable grace a son port ouvert au commerce exterieur.

D'apres des plans revus par

Vauban

, le Fort Saint-Louis est edifie sur l'ilet commandant l'acces a la baie.

- En 1700, les flibustiers francais se joignent a leurs ≪ freres ≫ anglais de la Jamaique. L'ile de la Tortue est desertee.

- La population est de 8 000 habitants dont 60 % de Blancs.

- En 1701, la partie francaise compte deja 52 sucreries

[

24

]

.

- En

, Louis XIV cree un second conseil superieur, dont la residence est au Cap et qui a dans son ressort les sieges royaux du Cap et du Port-au-Prince, detaches de celui du Petit-Goave.

- En 1701, le roi relance la

Compagnie de Guinee

, avec de nouveaux actionnaires, dont il fait partie. L'un d'entre eux est le financier

Antoine Crozat

. Elle a pour mission de livrer au moins 1 000 esclaves par an aux colonies, chiffre qui est bientot porte a 3 000. Elle obtient meme le monopole de livraison d'esclaves aux Espagnols et devient

Compagnie de l'Asiento

.

Introduction du coton et du cafe (1703-1736)

[

modifier

|

modifier le code

]

L'esclavage monte rapidement, et se structure juridiquement et economiquement, les cultures se diversifient, meme si la canne a sucre reste largement dominante.

Selection d'evenements des annees 1703 a 1736

- En 1703

Charles Auger

remplace

Jean-Baptiste du Casse

, les fonctions civiles et militaires sont separees

- , une lettre du ministre de la marine au gouverneur general des Iles, relative aux titres de noblesse des sangs-meles, declara que le roi defendait de recevoir les lettres de noblesse des sieurs, parce qu'ils avaient epouse des mulatresses

- En 1704 les

Jesuites

s’etablissent a Saint-Domingue avec le pere superieur Girard

- En 1706 Le vaisseau

Le Prince

de d’Iberville jette l’ancre dans le port de l’Hopital le mouillage baptise

Port au Prince

.

21 juin

naissance a Quebec de

Joseph-Hyacinte de Rigaud

, comte de Vaudreuil, futur gouverneur de Saint-Domingue (1753 a 1757).

Le botaniste du roi Charles Plumier a la suite d’un voyages aux Antilles cree le

Begonia

en reference a

Michel Begon

gouverneur de Saint-Domingue apres avoir ete celui de la

Martinique

.

- En 1707, le comte

Choiseul-Baupre

nomme gouverneur. A sa mort, les derniers flibustiers se dispersent.

- 1708 Arrivee de

Jean-Jacques Mithon de Senneville

, proprietaire du domaine de

Savigny-le-Temple

neveu de

Charles Francois d'Angennes

et ecrivain de marine, qui etait commissaire a la Martinique depuis 1697 et intendant de 1703 a 1708

[

25

]

qui devient le premier intendant de Saint-Domingue en 1714. Son fils

Claude Mithon de Senneville de Genouilly

sera chef d'escadre lors de la

guerre d'independance

.

- En 1712, M.

Charles de Blanac

nomme ≪ gouverneur general des iles francaises et de terre ferme sous le vent ≫.

- En 1720 la production de sucre depasse celle de la

Jamaique

.

- En 1720, La

Compagnie des Indes Occidentales

, reformee et fusionnee avec les precedentes, acquiert le privilege exclusif de la traite des noirs, ce qui conduit a des troubles avec les colons.

- :

Traite de Leogane

entre les colons et l’administration, qui maintient les privileges de la compagnie des Indes

- En 1726 Saint-Domingue compte 130 000 habitants dont 100 000 esclaves noirs

- En 1725, la culture du

cafe

est introduite par les jesuites, livres par la

Martinique

ou il fut introduit entre 1721 et 1725 (selon les sources) par

Gabriel de Clieu

.

- En 1728, les privileges de la compagnie des Indes cessent.

- En 1729, l’importation du cafe en metropole est interdite pour proteger la

Compagnie francaise des Indes orientales

.

La culture du tabac revient. C'etait la principale avant 1674.

- En 1735 l’interdiction d’exportation du cafe vers la metropole est levee, la production va se developper

- En 1736, apres un echec en 1716 le

cacaoyer

est acclimate, il pousse jusqu’a 30 pieds.

- En 1738, lancement, a la demande des fabricants d'

indiennes

, de la culture du

coton

[

26

]

. Ce sera un grand succes: un tiers de la production mondiale 50 ans plus tard, lorsque la demande explose. L'

histoire des indiennes de coton en Europe

s'accelere.

Les deux decennies qui precedent la

guerre de Sept Ans

contre les Anglais sont celles d'une forte croissance des cultures esclavagistes, sucre et cafe, la

traite negriere

s'industrialisant, avec des bateaux plus grands, finances par des societes par action.

La

Revolution du cafe de Saint-Domingue

, dans la deuxieme partie du siecle, voit l'ile devenir le premier producteur mondial, avec le defrichage des hautes terres de l'est de la colonie et l'importation a un rythme encore plus rapide d'esclaves dans la derniere decennie avant la

Revolution

.

Selection d'evenements des annees 1743 a 1765

- , naissance de

Toussaint Louverture

sur l’

habitation Breda

du

comte de Noe

, non loin du

Cap-Francais

. Il serait le petit-fils de Gaou-Guinou, de la famille royale d'

Allada

, royaume pris en 1724 par celui du

Dahomey

.

- En mars 1748, le fort de

Saint-Louis-du-Sud

est

capture et detruit

par une escadre britannique ;

- En 1748, creation a Nantes par le fils d'

Antoine Walsh

de la

societe d’Angola

au capital de 2 millions de livres. Les

Irlandais de Nantes

multiplient les acquisitions de plantations.

- En 1748, a Nantes toujours, la

Societe Grou et Michel

fusionne avec d'autres pour se fondre dans la

Compagnie de Guinee

au capital de 2,4 millions de livres.

- , fondation de la ville de

Port-au-Prince

par ordonnance du gouverneur de la colonie.

Louis XV

la proclame capitale.

- En 1750 il y a 22 millions de pieds de

cafeier

. Saint-Domingue est devenue ≪ l’usine a sucre ≫ de la France et de l'Europe (7/8 de la production est reexporte vers les pays d’Europe du Nord).

- En 1751, la fiscalite sur le sucre passe de 3 a 6 livres par barrique et sera relevee a 12 livres en 1764. Celle sur le cafe passe de 3 a six deniers par livre et passera a 9 deniers en 1754. Sur le coton elle passe de 50 a 100 sous par quintal et en 1764 il passe a 7 % de la valeur comme pour l'indigo et le sucre

[

26

]

.

- En 1754, l'ile compte deja 6,3 millions de cotonniers

[

27

]

.

- 29 aout 1756, debut de la

guerre de Sept Ans

contre les Anglais.

Pendant ce temps, l'expansion du sud de la colonie continue. Les plans de la ville actuelle de Jeremie sont traces. C'etait auparavant un petit

village de pecheurs

nomme Trou Jeremie.

- , l'insurge noir Makandal, condamne a mort, est execute au Cap pour ≪ avoir voulu exterminer les blancs et proclamer l'independance et la liberte des noirs ≫.

Naissance de

Jean-Jacques Dessalines

sur l'habitation Cormier pres du Cap.

- En 1761, naissance d'

Andre Rigaud

aux Cayes, mulatre, futur general et president de la partie sud d'Haiti.

- , naissance du futur general

Alexandre Dumas

a Jeremie.

- , fin de la guerre de Sept Ans avec le

traite de Paris

, la France perd la Dominique.

Il y a 600 000 esclaves noirs (6,9 % de

Senegambie

; 4,5 % de

Sierra Leone

; 4,5 % du

Ghana

; 26,3 % du

Dahomey

; 5 % du

Nigeria (Biafra)

; 49,2 % du

Congo

; 3,6 % du

Mozambique

).

Les revenus de l'impot representent 4 millions de livres tournois, 30 000 esclaves sont amenes chaque annee.

- En 1765 il y a 100 millions de pieds de

cafeier

.

Separatisme commercial et annexions espagnoles (1766-1776)

[

modifier

|

modifier le code

]

Selection d'evenements des annees 1766 a 1776

- En 1764, la

guerre de Sept Ans

s'acheve sur le constat de faiblesse de la

Marine Royale

face a l'Angleterre. Un conflit eclate entre le conseil de la Colonie et la Metropole sur le montant des impots

[

28

]

.

- En 1766, des milliers d'Allemands et d'Acadiens s'etablissent a Bombardo-Polis et au Dondon.

Le bateau negrier ≪ Mesny ≫ commande par Jallobert, arme par

Mesle de Grandclos

a

Saint-Malo

, debarque au

Cap-Francais

678 noirs de la riviere Zaire, achetes a un courtier africain 30 livres et revendus 1257 livres tournois chacun au negociant

Stanislas Foache

et famille, qui les revend aux colons. Pour l'armateur de prix de revient d'un esclave transporte est d'environ 480 livres. La mortalite de l'equipage a ete de 15-20 %, celles des noirs de 8-10 % (les negriers prennent soin de leur ≪ cargaison ≫ car elle a plus de valeur que les marins employes, qui eux coutent environ 20 livres/mois).

- En 1770, naissance d'

Alexandre Petion

a Port-au-Prince, mulatre futur general et president d'Haiti.

- Le

8 juin

, tremblement de terre de Port-au-Prince.

- :

Jean-Baptiste Guillemin de Vaivre

est intendant de Saint-Domingue.

- 1

er

decembre

1775

, le bateau negrier

Prince de Conty

rentre a

Saint-Malo

apres avoir vendu 777 noirs a Saint-Domingue. Le capitaine a pu ramener

342 850

livres (120 T) de marchandises qu'il va revendre pour

37 000

livres

, il touchera aussi environ

2 000

livres de salaire (son risque de mortalite pendant le voyage est quasiment le meme que celui des marins).

- Naissance de

Jean Pierre Boyer

, mulatre futur president d'Haiti. Le

comte d’Ennery

est gouverneur.

- Le

3 juin

, l'Espagne annexe certaines terres francaises

[

27

]

. Les limites entre parties francaise et espagnole sont modifiees, ce qui se traduit par le passage sous domination espagnole d'une partie des plantations francaises, en particulier celles de canne a sucre, celles qui emploient le plus grand nombre d'esclaves, ce qui explique que les statistiques font apparaitre une baisse du nombre d'esclaves a partir de cette epoque, malgre des arrivages massifs dans les dernieres annees de la royaute

[

27

]

. Les planteurs passes en zone espagnole vont vendre leurs terres a des planteurs en zone francaise, apres la revolution, et s'installer a Cuba.

L'assistance militaire aux Etats-Unis et l'apparition d’officiers de couleur

[

modifier

|

modifier le code

]

Saint-Domingue en 1780, vue du mole Saint-Nicolas. (

Pierre Ozanne

)

Saint-Domingue en 1780, vue du mole Saint-Nicolas. (

Pierre Ozanne

)

Saint-Domingue est une importante colonie ou se trouve une infrastructure militaire. Elle est utilisee dans le cadre du soutien francais a la

guerre d'independance americaine

(1775-1783). Il existe par ailleurs des liens avec les planteurs des colonies du sud des futurs Etats-Unis, et notamment ceux de

Louisiane

(vendue en 1803 aux Etats-Unis par la France). Ces liens essayent de limiter l'influence de la

Nouvelle-Angleterre

, anti-esclavagiste et independantiste.

Andre Rigaud

,

Henri Christophe

s'engagent dans le regiment des chasseurs-volontaires de Saint-Domingue pour aller aider les insurges americains (

guerre d'independance des Etats-Unis d'Amerique

(1775-1783)), ils s'illustreront dans le

siege de Savannah

.

- 15 aout

, un contingent expeditionnaire part du Cap-Francais sous les ordres du comte

Charles-Henri Theodat d'Estaing

, vice-amiral de France, lieutenant general des Armees navales, ancien gouverneur de l'ile, avec comme major general le vicomte

Francois de Fontanges

, proprietaire aux

Gonaives

.

- 12 septembre

, debarquement du corps expeditionnaire avec des grenadiers-volontaires de Saint-Domingue (Port au Prince) et des chasseurs-volontaires de Saint-Domingue (Saint-Marc) en Georgie pres de Savannah (Etats-Unis)

- 24 septembre

, debut du

siege de Savannah

- 9 octobre

, assaut de Savannah et defaite

L'ile participe a la

Revolution francaise

de 1789. La decennie la precedant est marquee par le debat d'idee sur l'

esclavage

: des revoltes se multiplient, des lobbys se forment, les ecrits se multiplient. Plusieurs generaux blancs, noirs et metis en sont issus :

Etienne Eustache Bruix

(amiral),

Alexandre Dumas

,

Andre Rigaud

,

Toussaint Louverture

.

- , formation des chasseurs royaux de Saint-Domingue du chevalier

Renaud de Villever

, gouverneur itinerant de l'ile

- : l'intendant

Jean-Baptiste Guillemin de Vaivre

quitte Saint-Domingue.

- En 1785, le gouverneur de Belle-Combe reconnait l’independance d’une bande d’ex-esclaves dit

marrons

dans les montagnes de Bahoruco

- En

,

Brissot de Warville

fonde la

Societe des amis des Noirs

, pour l'

abolition de l'esclavage

.

Le recensement fait etat de 455 000 habitants dont 27 717 blancs, 21 808

gens de couleur libres

, et 405 464 esclaves. En 20 ans, la population d'esclaves a diminue d'un tiers.

- En

1788

, le planteur et depute

Pierre-Victor Malouet

rend un memoire defendant l'esclavage.

- En 1789, la production de cafe atteint 43 000 tonnes. Les exportations vers la metropole representent 161 373 788

livres tournois

.

- En 1789 aussi, la croissance urbaine permet a deux villes d'emerger. Le Cap Francais compte 20 000 habitants et Port-au-Prince 10 000 habitants

[

29

]

.

- Le lobby du

Club de l'hotel de Massiac

est fonde le

pour defendre l'esclavage a l'hotel particulier du Creole Massiac.

Mederic Louis Elie Moreau de Saint-Mery

, de la Martinique, y prend une part importante aux cotes de deux elus de la noblesse de Saint-Domingue aux Etats generaux,

Louis-Marthe de Gouy d'Arsy

et

Denis Nicolas Cottineau de Kerloguen

.

- 20 aout

, le depute

Etienne Louis Hector Dejoly

, depute de Paris soumet a la convention le ≪ cahier de doleance des gens de couleurs libre ≫, prepare par

Julien Raimond

. Ce cahier est appele ≪ sortie des mulatres ≫, par les colons segregationnistes. Cette demande n'est pas conforme a l'approche sans discrimination raciale de la declaration des droits de l'homme.

- 26 aout

, adoption par l'assemblee constituante de ≪ la Declaration des droits de l'homme et du citoyen ≫.

La Fayette

fait enroler de nombreux ≪ libres de couleur ≫ dans la garde nationale.

- Avant la Revolution francaise, dans la partie orientale de l'ile, espagnole, les esclaves ne sont que 15.000, pour 25.000 blancs et 65.000 metis

[

30

]

.

Periode de la Revolution francaise (1790-1794)

[

modifier

|

modifier le code

]

La contestation de la

Revolution francaise

par les riches planteurs passe du terrain des idees a ceux de la politique et de l'opposition militaire.

- 27 fevrier

, election d'une assemblee coloniale de Saint-Domingue exclusivement composee de blancs.

- En mars, Un decret de l’Assemblee Nationale proclame l’egalite des mulatres libres ; les assemblees coloniales s’opposent a sa diffusion et revendiquent l’autonomie.

- 28 mars

, un decret ouvre la representation a tout proprietaire de plus de 25 ans, sans discrimination de couleur ; l’

assemblee coloniale

s’oppose a sa diffusion et revendique l’autonomie.

- 14 avril

, a Saint-Marc se reunit, d’apres les ordres du Roi, une ≪ Assemblee generale de la partie francaise de Saint-Domingue ≫ qui remplace ≪ l’assemblee coloniale ≫.

- 23 octobre

,

Jacques-Vincent Oge

debarque au Cap d’un navire americain, avec des munitions de guerre, il equipe 250 a 300 hommes pour exiger l’application du decret. Son arrivee de Paris a ete denoncee par le ≪

club de l'hotel Massiac

≫.

- 29 octobre

, Jacques-Vincent Oge,

Jean-Baptiste Chavannes

et leurs amis dont Joseph Riviere, battent d’abord M. de Vincens avec 500 hommes, puis sont battus par le colonel Cambefort avec 1 500 hommes, ils se refugient dans la partie espagnole, mais sont livres au gouverneur Blanchelande.

Vue des

habitations

de

Cap-Francais

, incendiees par les esclaves revoltes en aout 1791.

Vue des

habitations

de

Cap-Francais

, incendiees par les esclaves revoltes en aout 1791.

Les colons font reculer militairement la

Revolution francaise

, ce qui declenche le

soulevement general des esclaves

.

- 25 fevrier

, les mulatres Oge et Chavannes sont supplicies jusqu’a ce que mort s’ensuive. L'affaire fait grand bruit et amene la

Constituante

a reexaminer la situation en mai.

- En avril, les colons de Jeremie (Sud) se rassemblent en une Federation de la grande Anse. Ils achetent la tete d'insurges noirs. Les blancs sont diriges par La Chaise, les autres par Noel Bras.

Andre Rigaud

ramene l'ordre sur instruction des commissaires civils.

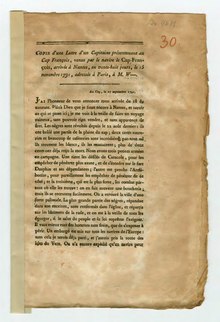

Copie d'une lettre d'un capitaine relatant les evenements insurrectionnels survenus au Cap Francois, 1791

Copie d'une lettre d'un capitaine relatant les evenements insurrectionnels survenus au Cap Francois, 1791

- 15 mai

, par decret de l’

Assemblee constituante

, l’esclavage est confirme, l’egalite des droits politiques est accordee aux mulatres libres de deuxieme generation.

- 22 aout

, soulevement des esclaves de Saint-Domingue, environ 1 000 blancs tues.

24 septembre

, l’Assemblee constituante, une semaine avant la fin de son mandat, revoque le decret du

et remet le sort des Noirs a l'assemblee coloniale, l'insurrection se rallume.

- 23 octobre

,

concordat

de la

Croix-des-Bouquets

entre insurges libres et colons esclavagistes. Il est convenu de l’application du decret du

et l’infamie pour les juges d’Oge et Chavanne.

- En novembre,

Toussaint Louverture

rejoint les esclaves insurges diriges par Jean-Francois et Biassou, ils vont passer dans la partie espagnole. Louverture y devient ≪ general d’armee du Roi ≫.

Le chaos s'installe, profitant au voisin espagnol.

- En janvier, Paris apprend la revolte de Saint-Domingue, la

speculation

sur le

sucre

commence, les prix flambent, et des emeutes populaires eclatent contre la cherte du sucre

- 24 mars

, decret de l'

Assemblee legislative

sur des mesures en faveur de l’egalite politique de tous les libres.

- 4 avril

, le decret egalitaire est sanctionne par le roi

Louis XVI

, sur demande des ministres

brissotins

Claviere

et

Roland

; il devient ainsi "loi du

".

- Mai, les Espagnols franchissent la frontiere, envahissant la colonie par l’Est avec l’appui d’esclaves rebelles dont

Toussaint Louverture

et Biassou.

- 16 novembre

,

Ferrand de Baudieres

, officier des grenadiers volontaires de Saint-Domingue, juge de la Senechaussee et Amiraute du

Petit-Goave

, a la tete tranchee par des royalistes esclavagistes pour avoir redige une petition a l'Assemblee provinciale de l'Ouest en faveur des droits civils et politiques des affranchis dont nombreux avaient ete ses compagnons d'armes a

Savannah

, en

Georgie

.

La

guerre civile

s'intensifie, les revolutionnaires affichent des succes militaires, mais les colons obtiennent le soutien des Anglais, a qui ils promettent de livrer la colonie en echange du maintien de l'esclavage

- Toussaint Louverture

, Jean-Francois et Biassou passent dans la partie espagnole. Ceux-ci promettent la liberte en echange de l'aide contre les Francais. Louverture y devient ≪ general d'armee du Roi ≫.

- 25 janvier

, des colons royalistes diriges par Borel s'emparent de Port au Prince avec l'aide de soldats d'Artois. Ils envoient un depute de l'assemblee coloniale a Londres pour proposer au gouvernement britannique de lui livrer l'ile sous condition qu'il y maintienne l'esclavage.

- 19 fevrier

[

31

]

,

[

32

]

,

traite de Whitehall

entre les Anglais et les colons de Saint-Domingue, qui permet a ces derniers de combattre les troupes revolutionnaires et l'emancipation des Noirs, et aux Anglais de recuperer la lucrative fiscalite sur les plantations de sucre francaises.

- 14 avril

, les republicains reprennent

Port-au-Prince

avec les generaux Lassale et Beauvais. Borel s'echappe a la

Jamaique

.

- 11 mai

, debut de la guerre navale aux Caraibes de l'alliance hispano-britannique contre la France.

- 20 juin

, le general royaliste

Galbaud

debarque au

Cap Francais

pour prendre la ville. Le 21 il est battu par les republicains, il y a 500 morts et un incendie s'est declare qui ravage la plus belle ville des Antilles du moment.

- 29 aout

et

21 septembre

,

Leger-Felicite Sonthonax

et

Etienne Polverel

, commissaires civils a Saint-Domingue, proclament

l'

egalite

et la

liberte

generale des esclaves.

- Formation des ≪ legions de l'egalite ≫, celle du Nord fut commandee par

Jean-Louis Villatte

, celle du sud par

Andre Rigaud

, Leveille fait partie de celle de l'Ouest.

- 3 septembre

, les royalistes insurges de Saint-Domingue, representes par

Pierre Venant de Charmilly

signent avec l'ennemi britannique, represente par

Adam Williamson

, le ≪ traite de la Jamaique ≫ ou ≪

capitulation de la grande Anse

≫. Les Britanniques s'engagent au maintien de l'esclavage en echange de la soumission.

- 19 septembre

, 500 soldats britanniques sont accueillis a Jeremie et au mole Saint-Nicolas le

. Les royalistes livrent dans la foulee Saint-Marc, L'Arcahaie, Le Grand Goave, Tiburon et Leogane.

Les revolutionnaires, apres l'

abolition de l'esclavage en fevrier

, doivent combattre toute l'aristocratie sucriere, alliee aux Espagnols et aux Anglais.

Jean-Baptiste Belley depute a la convention (par

Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson

)

Jean-Baptiste Belley depute a la convention (par

Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson

)

- Labatut, commandant de

la Tortue

, envoie des vivres au

Port-de-Paix

. Laveaux dirige une attaque generale contre les Espagnols, Danty attaque Poste la Chapelle, Villatte

Port-Margot

, Louverture Petite Riviere. Laveaux accuse Villatte d’une politique raciale en faveur des mulatres et promeut Louverture dont il fait venir des troupes pres du Cap.

- 2 fevrier

, l'escadre britannique du commodore J. Ford se presente devant le

Port-au-Prince

. Face a la resistance elle ne peut debarquer.

- 3 fevrier

, trois deputes de Saint-Domingue siegent a la convention : le mulatre

Jean-Baptiste Mills

, le blanc

Louis-Pierre Dufay

et le noir

Jean-Baptiste Belley

. Leur arrivee est acclamee. Le president de l’assemblee leur donne l’accolade fraternelle.

- 4 fevrier

, decret d'

abolition de l'esclavage

vote a l’unanimite par la Convention, qui confirme la declaration des droits de l'homme de 1789 dans les colonies.

- 18 mai

,

Toussaint Louverture

se rallie au camp republicain francais en se placant sous l'autorite du gouverneur general

Laveaux

; il devient chef militaire aux cotes de Rigaud, Petion, Martial, Besse, Villatte ; une armee de 40 000 hommes est levee.

- 30 mai

, nouvelle escadre britannique devant le Port au Prince (6 fregates, 12 batiments de transports et de nombreuses goelettes)

- 25 juin

, Louverture elimine les garnisons espagnoles de Petite Riviere, Dondon, Gros Morne et des

Gonaives

avec 5 000 hommes et se rend au

Port-de-Paix

ou se trouve Laveaux

- Louverture bat les Espagnols a camp Bertin et au Limbe, reprend Dondon. De nombreux noirs enroles par l’Espagne rallient la France.

- 6 juillet

, Jean Francois negocie son soutien a l’Espagne en echange du pillage de

Fort-Dauphin

ou il etait cense proteger des blancs royalistes : il en massacre un millier.

- Fin de l'annee : Rigaud,

Petion

et Beauvais reprennent Leogane et Tiburon, assiegent les Britanniques a la

Grand'Anse

. Villatte defend le

Cap-Francais

. Les Britanniques bloquent le port, les Espagnols assiegent la ville. Jean Francois et les Espagnols, battus, se retirent a

Fort-Dauphin

. Louverture et 4 500 hommes prennent aux Espagnols Saint-Michel et Saint-Raphael.

Toussaint Louverture et les generaux mulatres (1795-1825)

[

modifier

|

modifier le code

]

- , Louverture enleve camp Flamin, camp Roque et Saint-Malo aux Espagnols.

- , Louverture bat le general britannique Brisbane aux environs de la Petite Riviere.

- , Louverture est battu par Jean Francois au fort Charles Sec.

- En 1795,

Rochambeau

est envoye avec Philippe Roume a Saint-Domingue.

- mi-

, Rigaud, Petion et Beauvais battent le lieutenant-colonel britannique Markham pres de Port Republicain.

- ,

Etienne Lavaux

decerne un brevet de colonel a Toussaint Louverture.

- , le general britannique Williamson remplace Horneck, il amene 2500 hommes a Port Republicain. Il renforce les legions coloniales royalistes avec des esclaves rachetes.

- mi 1795, Louverture, sur ordre de Lavaux, forme plusieurs regiments avec des officiers noirs.

- , Le

Traite de Bale

cede la partie espagnole de l'ile a la France

. La France laisse neanmoins aux Espagnols le role d'administrateurs. Fin de la guerre avec les Espagnols.

- , Par decret, la convention nationale nomme au grade de general de brigade Louverture, premier general noir de l'Armee francaise, et les mulatres

Andre Rigaud

, Villatte, Louis-Jacques Beauvais, les autres grades donnes par le general Lavaux etant maintenus.

- , la fievre jaune fait des ravages dans les troupes britanniques d'origine europeenne a Port Republicain. Les offensives sont empechees.

- Fin 1795, le major general Forbes remplace Williamson. Il fixe les positions en ameliorant les fortifications.

- ,

Toussaint Louverture

se plaint dans une lettre a Lavaux de la connivence entre les administrateurs espagnols de la partie de l'Est et les Britanniques.

- , une escadre britannique attaque Leogane mais echoue.

- , sur demande de Rigaud et Beauvais, Laveaux par ordonnance convoque des ≪ assemblees primaires ≫ a Leogane (l’Ouest) et aux Cayes (Sud). Sur intervention de Louverture demandant le siege de l’Ouest aux Gonaives, Laveaux annule la designation de Leogane, ce qui provoque un debut d’insurrection de Villate, Pinchinat, Sala et Fontaine.

- , les Britanniques attaquent Fort Dauphin avec l'aide du noir Titus, il est battu par le general republicain Villatte.

- , Laveaux suspend la convocation des assemblees primaires.

- , Rigaud accuse Laveaux de favoriser les noirs, il est arrete au Cap par Villatte. Louverture se presente avec 10 000 hommes pour liberer Laveaux et le sauve.

- ,

Laveaux

, gouverneur de Saint-Domingue, nomme Louverture lieutenant au gouvernement de Saint-Domingue et son adjoint direct.

- , arrivee de France du general

Desfourneaux

.

- , Roume, commissaire de la Republique dans la ville de

Santo Domingo

, demande aux generaux noirs et mulatres de se reconcilier.

- arrive une escadre de la Republique avec les commissaires designes par le

Directoire

(

Sonthonax

, Giraud, Raymond, Leblanc) et des generaux (

Kerversau

,

Rochambeau

, Martial Besse, Chanlatte et l’adjudant general Mentor, noir de la Martinique). Leur mission est notamment de mettre fin au ≪ prejuge de couleur ≫.

- , decision des commissaires d’arreter Vilatte et de l'envoyer en France.

- mi 1796, Louverture equipe 16 000 hommes avec les armes arrivees de France.

- Fin 1796, ouverture d’ecoles libres au Cap par le commissaire Raymond.

- , Le brigadier general britannique Howe avec 7000 hommes de troupes de renfort attaque et prend Bombarde.

- , la commission civile fait arreter le general Rochambeau qui refuse d’occuper Santo Domingo et d’y etendre les lois de la Republique, en outre il se plaint de la position des noirs et hommes de couleur. Il est renvoye en France.

- , defaite de Rigaud devant les Britanniques de fort Irois.

- , evenements des Cayes avec le frere de Rigaud et Pinchinat a la suite de la tenue d’une assemblee primaire. Il s’ensuit un rapport defavorable sur le general Rigaud envoye au directoire par Sonthonax.

- Fevrier, le

Conseil des Cinq-Cents

, sur rapport du representant de Saint-Domingue

Dufay

, subdivise la colonie en 5 departements :

- Mars, arrivee du general britannique

John Graves Simcoe

a Port Republicain. Il est charge non plus de conquerir Saint-Domingue, mais de favoriser la revendication d'autonomie pour enlever Saint-Domingue a la France.

- Avril, assauts infructueux de Rigaud sur le fort Irois tenu par les Britanniques.

Louverture prend Mirebalais et Grands Bois aux Britanniques sans combats. Ceux-ci se replient pour proteger l'Ouest.

- 3 mai

, Louverture est promu general de division par Sonthonax et confirme dans les fonctions de general en chef de la colonie, ce qui fait de lui le deuxieme personnage de la colonie de Saint-Domingue.

- Juin, les Britanniques reprennent Mirebalais, se fortifient a

Saint-Marc

et occupent

les Verettes

.

- Juillet, avec 10 000 hommes, Louverture reprend les Verettes et detruit la legion de Dessources, royaliste rallie aux Britanniques qui se replie sur Saint-Marc. Il reprend aussi Mirebalais.

Le colonel Henri Christophe attaque et detruit les anciennes troupes pro espagnoles de Jean Francois, toujours en revolte contre la republique, surnommees ≪ les vendeens de Saint-Domingue ≫. Elles sont soutenues par les Britanniques et installees a Valiere.

- Aout, Dessalines et

Belair

sont battus par les 8 000 hommes de la legion d'York sous le commandement de Lapointe au fort du Boucassin. Ceci empeche Louverture de prendre le controle des Arcahaies.

Le general britannique Whyte remplace Simcoe. Les Britanniques occupent encore la grande Anse, le Mole, l'Arcahaie, Saint-Marc et Port Republicain.

- 17 aout

, la promotion de Louverture au grade de general de division est ratifiee par le Directoire qui ajoute le don d'un sabre et d'une paire de pistolets de la manufacture de Versailles.

- 3 septembre

, depart de Sonthonax, force par Louverture.

- 5 septembre

, le general Petion conquiert Grenier, Fourmi et Gros Morne.

- 14 septembre

,

Francois Petiniaud

est elu depute au

Conseil des Cinq-Cents

. Il y represente la colonie francaise de Saint-Domingue

[

33

]

.

- 22 septembre

, le lieutenant-colonel Doyon, envoye par Rigaud attaque et enleve le camp Thomas au-dessus de Port Republicain.

- Janvier, Dessalines echoue a se rendre maitre de l’Arcahaie, il perd 800 hommes dans les combats. Il est mis aux arrets par Louverture pour n’avoir pas soutenu l’action des 3 demi-brigades de Christophe Mornay avec qui il avait une inimitie

- 27 mars

, le directoire envoie un representant sur l’ile le general

Hedouville

Le general

Toussaint Louverture

recevant le general britannique

Thomas Maitland

le 30 mars 1798.

30 mars

:

armistice du 30 mars 1798

, qui permet a

Toussaint Louverture

de regler les details de la retraite de l'armee anglaise de Saint-Domingue

[

34

]

Le general

Toussaint Louverture

recevant le general britannique

Thomas Maitland

le 30 mars 1798.

30 mars

:

armistice du 30 mars 1798

, qui permet a

Toussaint Louverture

de regler les details de la retraite de l'armee anglaise de Saint-Domingue

[

34

]

- Avril, le brigadier general britannique

Thomas Maitland

remplace Simcoe et Nesbit qui lui avait succede brievement.

- 21 avril

,

Hedouville

debarque dans la ville de Santo Domingo a Saint-Domingue.

- 22 avril

, Maitland fait part aux royalistes francais de la decision britannique d’abandonner la colonie et d’organiser l’evacuation de ceux qui le souhaitent.

- 23 avril

, Maitland fait part de sa decision a Louverture et demande des negociations pour la remise de Port Republicains et la sauvegarde des royalistes qui restent

- En avril Hedouville rencontre Louverture au Cap et lui propose de rentrer en France, ce que refuse Louverture

- 28 avril

, Louverture envoie l’adjudant general Huin pour commencer les negociations. Maitland ne souhaite pas rendre les places fortes au general Rigaud qu’il sait tres republicain et qui a ete son ennemi constant pendant toute l'occupation anglaise.

- 8 mai

, les Britanniques quittent Port Republicain a Saint-Domingue (Louverture ecarte Raimond)

- 9 mai

, le general Laplume, a la tete de la legion de l’ouest commandee par Petion prend possession de

Port Republicain

. Louverture donne le commandement de la ville a Christophe Mornay et demande a la legion de l’Ouest de s’installer a Leogane. Les royalistes blancs sont reconnaissants envers Louverture, qui vient dans la ville, de leur securite

- 16 mai

: entree triomphale du general noir

Toussaint Louverture

et de son armee d'ex-esclaves dans

Port-au-Prince

[

35

]

.

- Mai, Hedouville profite de la presence de Louverture a

Port Republicain

pour envoyer un ultimatum aux Britanniques de quitter le mole Saint Nicolas avec tous les colons royalistes.

- mi-

1798

, le

secretaire d'Etat

americain

Timothy Pickering

confirme que les Etats-Unis accepteraient la reprise des relations commerciales en cas de victoire de

Toussaint Louverture

, scenario devenu alors tres probable

- 22 aout

,

Andre Rigaud

recupere

Jeremie

.

- Milieu de l'annee: Louverture se rend au Mole Saint-Nicolas, convainc Maitland de denoncer le traite avec Hedouville et negocie un traite similaire a celui de Port Republicain, mais plus favorable aux colons royalistes. Louverture est accuse d'une entente secrete avec les Anglais concernant l’independance, pour affaiblir la position de la France dans l'arc Caraibe. Le commissaire civil Roume demande a Louverture d’arreter Maitland, mais Louverture refuse.

- 30 aout

, le

Conseil des Cinq-Cents

annule les elections des assemblees de Saint-Domingue pour s’etre tenues ≪ avant la connaissance dans cette colonie de l’acceptation faite par le peuple de l’acte constitutionnel ≫.

- Fin de l'annee : Louverture propose a Rigaud de s’associer contre Hedouville, mais il refuse car Hedouville le nomme Rigaud commandant en chef du departement du sud. Hedouville veut desarmer plusieurs regiments, suscitant la revolte.

- 16 octobre

, les Noirs pensent que Hedouville en veut a leur independance, se soulevent au Cap et dans toute la plaine du Nord

- 22 octobre

,

Hedouville

fuit par bateau avec 1 500 colons. En partant il accuse Louverture de s’etre entendu avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et le cabinet de Saint James pour rendre independante la colonie.

- novembre

1798

:

Toussaint Louverture

envoie

Joseph Bunuel

rencontrer les principaux marchands de

Philadelphie

[

36

]

pour negocier la reprise des affaires.

- decembre

1798

: l'Etat americain s'est donne les moyens de reconstruire une marine de guerre, afin d'ecarter de Saint-Domingue les Francais installes a Cuba, parmi lesquels Pierre et

Jean Lafitte

, qui alimenteront la

piraterie des annees 1800 dans la Caraibe

- Fin de l'annee, le commissaire civil Roume soutient Louverture contre Hedouville.

- Decembre, le general britannique Maitland revient a Saint-Domingue en simple particulier, accompagne d’Americains pour rencontrer Louverture.

Louverture signe un traite de commerce avec les Americains.

1799 : la convention commerciale avec l'Angleterre et les Etats-Unis

[

modifier

|

modifier le code

]

- Janvier :

Andre Rigaud

refuse de reconnaitre l’autorite de Louverture, en invoquant les declarations de trahison par Hedouville.

- 24 janvier

, Roume organise une conciliation avec l’aide de Beauvais.

- Fevrier, revolte de Corail (pres de

Jeremie

) fomentee par des colons royalistes. Rigaud la reduit, fait deporter un grand nombre de royalistes, sequestre les proprietes des emigres.

- Mars :

Andre Rigaud

refuse d’appliquer l’ordre de Louverture de faire suivre la messe aux troupes. Il accuse Louverture de bafouer la liberte de croire et de choisir sa religion.

- Avril

1799

: Louverture reproche a Rigaud son insubordination et le soupconne d'etre manipule par les exiles francais.

- Avril

1799

: le docteur

Andrew Stevens

, proche de Louverture, est nomme officiellement consul general des Etats-Unis dans l'ile.

- 13 juin 1799

:

convention commerciale tripartite de 1799

, avec l'Angleterre et les Etats-Unis, composee de huit articles et deux annexes, signee a Saint-Domingue, qui change la donne economique mondiale, car Saint-Domingue produit la moitie du cafe et du coton mondial et le tiers du sucre.

- 18 juin

, Rigaud envoie Faubert s’installer a Petit Goave qu’il estime faire partie du departement du Sud. Debut de la "guerre du Sud".

- Juin : Roume denonce la prise de Petit Goave et soutient Louverture.

Toussaint Louverture

fait la guerre a

Andre Rigaud

,

Alexandre Petion

et

Jean Pierre Boyer

a l’occasion d’un litige frontalier pour conquerir le Sud.

- Juin

1799

: Dessalines entre avec ses troupes au

Port Republicain

pour Louverture. Dessalines est a

Leogane

ou 20 000 hommes sont assembles.

- Octobre, Roume confirme le general Dessalines commandant en chef de l’armee de l’Ouest et le general Moyse commandant en chef de l’armee du Nord.

Avec des troupes tres superieures en nombre

Toussaint Louverture

gagne la guerre, il repousse Rigaud aux Cayes et negocie son depart vers la metropole.

- Fin de l'annee,

Andre Rigaud

,

Alexandre Petion

et

Jean Pierre Boyer

partent pour la metropole, ils ne reviendront qu'avec l'

expedition de Saint-Domingue

le

.

Saint-Domingue sous l'autorite de Toussaint Louverture (1800-1803)

[

modifier

|

modifier le code

]

Bonaparte confirme Louverture dans sa fonction de general en chef de la colonie. Mais Louverture developpe une politique autonome en collaboration avec les planteurs. Il s'agit notamment de la tentative de reprise du controle de l'Est de l'Ile a l'administration espagnole. Ces tentatives s'opposent frontalement a la politique de Bonaparte qui ne souhaite pas un nouveau front avec l'Espagne. Il s'agit aussi de la redaction d'une constitution locale qui reconnait Louverture comme gouverneur a vie et garantit la transmissibilite de la fonction. Bonaparte ressent un sentiment de trahison de sa confiance. Cette situation est exploitee par le groupe de pression des planteurs coloniaux hostiles a la fin de la discrimination raciale.

Louverture s'affirme comme le chef d'une entite autonome, si ce n'est independante. Il a une politique d'union raciale dans la colonie. En particulier il accepte une forme de conversion de l'esclavage en travail force pour se concilier les planteurs liberaux. Mais il s'oppose aux representants locaux de l'Etat (

le Consulat

).

1800 : tentative de reprise du controle de l'Est de l'Ile

[

modifier

|

modifier le code

]

- 27 avril

, arrete de Roume sommant les Espagnols de rendre l'administration de la partie Est de l'ile (agence du gouvernement national francais a Saint-Domingue).

- Juin, Bonaparte confirme Louverture dans sa fonction de general en chef de la colonie.

- 1er aout

, prise des Cayes par les troupes de Louverture, ce qui marque la fin de la guerre du Sud.

- 12 octobre

, publication par

Toussaint Louverture

d'un "Reglement sur les cultures" qui est une reintroduction du travail force des noirs sur les habitations afin d'assurer le redemarrage de l'economie de la colonie.

- 26 novembre

,

Toussaint Louverture

demande (lettre) au general de brigade Moyse l'arrestation de Roume, qui vient de revoquer son arrete du

, et son expulsion vers la France.

- 9 decembre

, Toussaint Louverture demande (lettre) au gouverneur espagnol Don Joachim Garcia de lui remettre l'administration de la partie Est de l'ile.

- Decembre, Kerversau et Chanlatte, delegue de l’agence, essayent d’empecher les projets de Louverture sur l'ex-partie espagnole.

1801 : tentative de constitution de Saint-Domingue

[

modifier

|

modifier le code

]

- 4 janvier

, le general Moyse, agissant pour

Toussaint Louverture

, occupe la partie Est de l'ile (San Juan de Maguana ? Cul de sac).

- 27 janvier

,

Toussaint Louverture

entre dans la ville de

Saint-Domingue

a la tete de ses troupes. Le meme jour, le general Antoine Chanlatte lui remet le contre-ordre d’intervention de l’agence du gouvernement national francais a Saint-Domingue.

- 22 fevrier

, l'administrateur espagnol Don Joachim Garcia est contraint au depart.

- 9 mai

, l’Assemblee centrale de Saint-Domingue adopte une constitution de la colonie de Saint-Domingue, proposee par Louverture ; la colonie devient autonome mais reste francaise ; Louverture est nomme gouverneur a vie et peut designer son successeur ; il est confirme que l'esclavage est aboli, mais la traite des noirs est maintenue.

- 14 mai

, Louverture prend un arrete protegeant les proprietes des emigres (conservation des revenus …)

- 6 juillet

, Louverture divise Saint-Domingue en 6 departements.

- 12 juillet

, la Constitution de la colonie est signee et promulguee par Louverture.

- 16 juillet

, Louverture transmet la nouvelle constitution a

Bonaparte

.

- 7 octobre

: lettre de

Bonaparte

au Ministre de la guerre

Berthier

detaillant l’organisation des troupes coloniales pour

l’expedition de Saint-Domingue

et celle de

Guadeloupe

.

- Octobre, revolte de noirs dans les campagnes contre Louverture et le travail force.

- 29 octobre

, arrete de

Bonaparte

annulant la prise de possession de la partie espagnole et nommant

Leclerc

capitaine general de la partie anciennement espagnole.

- 8 novembre

, lettre de

Bonaparte

aux habitants de Saint-Domingue, leur garantissant la liberte et le maintien de l'abolition de l'esclavage : ≪

Quelles que soient votre origine et votre couleur, vous etes Francais, vous etes tous egaux devant Dieu et devant la Republique

… ≫.

- 19 novembre

, Bonaparte confie la flotte pour l'

expedition de Saint-Domingue

a l'

amiral Villaret-Joyeuse

.

- 25 novembre

, Louverture fait executer le general de division Moyse, qui serait son neveu par adoption, a la suite d'un soulevement qui a fait 200 morts blancs dans le Nord.

1802 : l'expedition francaise de Saint-Domingue

[

modifier

|

modifier le code

]

Trois ans apres son arrivee au pouvoir par un

coup d'Etat

, le jeune consul

Bonaparte

leve un corps expeditionnaire de 35 000 hommes pour restaurer l'autorite de l'Etat a Saint-Domingue. Cette operation devait etre suivie d'une expedition en

Louisiane

, devenue

colonie espagnole

.

- 29 janvier

, arrivee de

l'expedition de Saint-Domingue

, avec

Andre Rigaud

,

Alexandre Petion

et

Jean-Pierre Boyer

. Elle est commandee par

Leclerc

assiste de

Rochambeau

.

- Janvier, le general Laplume se soumet, il n'y a pas de combats dans le sud de l'ile.

- 5 fevrier

, l'amiral

Villaret de Joyeuse

attaque le Cap qui ne veut pas se rendre a son autorite. Massacres inter-raciaux.

- 6 fevrier

, Rochambeau s’empare de

Fort-Liberte

(

Fort Dauphin

).

Bataille de la Ravine-a-Couleuvres

le 23 fevrier 1802.

21 fevrier

, Paul Louverture, le frere de Toussaint, qui commande la partie Est de l'ile se soumet, il conserve son grade.

Bataille de la Ravine-a-Couleuvres

le 23 fevrier 1802.

21 fevrier

, Paul Louverture, le frere de Toussaint, qui commande la partie Est de l'ile se soumet, il conserve son grade.

- 23 fevrier

, reprise

des Gonaives

. Massacres inter-raciaux.

Combat et prise de la Crete-a-Pierrot

, du 4 au 24 mars 1802.

, la division Boudet enleve Trianon, Mirebalais, trouve 1100 cadavres blancs a

Verrettes

.

Combat et prise de la Crete-a-Pierrot

, du 4 au 24 mars 1802.

, la division Boudet enleve Trianon, Mirebalais, trouve 1100 cadavres blancs a

Verrettes

.

- Mars,

combats du fort de la Crete-a-Pierrot

ou s'illustre le mulatre Lamartiniere du cote des insurges. Il rompt le siege.

Les generaux noirs

Jean-Jacques Dessalines

et

Henri Christophe

se soumettent, ils conservent leur grade.

- 17 mars

, Leclerc propose la paix a Louverture, qui, isole, se sent contraint de l'accepter.

- 26 mars

, signature du

traite d’Amiens

entre la France et le Royaume-Uni qui notamment restitue la

Martinique

, ou l'esclavage n'a jamais ete aboli, a la France.

- 7 mai

, accords de paix avec Louverture comportant un engagement sur le non-retablissement de l'esclavage.

- 20 mai

, promulgation de la

loi du 20 mai 1802

maintenant l'esclavage

dans les territoires restitues a la France par la paix d'Amiens, ce qui ne concerne pas Saint-Domingue, ni la Guadeloupe.

- Mai, Bonaparte recommande a Leclerc l'envoi en France de tous les generaux de couleur, avec maintien de grade. Estimant que sur le terrain les generaux noirs lui sont fideles, Leclerc n'execute pas cet ordre.

Des tentatives de Louverture de rallumer l'insurrection sont eventees.

- 7 juin

,