La

rue des Teinturiers

est l'une des arteres de la

commune francaise

d'

Avignon

.

Surplombant la

Sorgue

dont l'eau est dirigee par le

canal de Vaucluse

vers les remparts qu'elle traverse a la tour du Saint-Esprit ou de la Sorguette, cette rue a ete, du

XIV

e

siecle

au

XIX

e

siecle

, le siege d'une intense activite manufacturiere. Vingt-trois roues a aubes fournissaient l'energie a des moulins et des filatures de

soie

. Ses eaux furent utilisees pour laver des

indiennes

et rincer les tissus par les teinturiers. Meme si de nos jours, il ne reste plus que quatre roues, elle est toujours surnommee

rue des Roues

par les Avignonnais. Pavee de

calades

et ombragee de

platanes

, elle est devenue l'un des poles touristiques de la cite des papes pendant le

Festival d'Avignon

. Elle possede de plus quatre sites remarquables : la

maison du IV de Chiffre

, la maison de

Jean-Henri Fabre

, la chapelle des Penitents Gris et le clocher du couvent des cordeliers, ultime vestige de l'eglise ou fut inhumee

Laure

, l'eternel amour de

Petrarque

.

La rue tire son nom de l'intense activite industrielle liee au textile presente le long du canal, de la Renaissance a la fin du XIXeme siecle.

L'importance du debit de la Sorgue et de ses differents bras incita Avignon a proteger ses fortifications par des douves alimentees par ces eaux. Cette entreprise fut realisee a l'initiative des chanoines de Notre-Dame des Doms des le

X

e

siecle grace au creusement du canal de Vaucluse

[

1

]

.

Ce bras de la Sorgue descendait l'actuelle rue des Teinturiers jusqu'au Portail Peint ou Portail Imbert vieux, sis a l'entree de la rue Bonneterie

[

1

]

, puis obliquait a decouvert le long des lices pour alimenter les douves des fortifications

[

2

]

. Il etait initialement borde pour proteger ses rives

[

3

]

.

Ces fosses - les Sorguettes - sont toujours clairement reperables a partir du trace des remparts du

XII

e

siecle, marques par les rues Philonarde, des Lices, Henri Fabre et Joseph Vernet

[

4

]

. Ces eaux alimentaient nombre de moulins places sur les berges

[

5

]

.

Prise d'eau du canal de la Durancole a proximite de la

Chartreuse de Bonpas

.

Prise d'eau du canal de la Durancole a proximite de la

Chartreuse de Bonpas

.

L'actuelle Durancole.

L'actuelle Durancole.

Mais le debit des Sorguettes fut juge insuffisant. La commune conceda, en 1229, a Pierre Ruf et a Isnard Mourre le creusement d'un nouveau canal, la Durancole ou canal de l'Hopital

[

5

]

. Les eaux apportees par celui-ci provenaient de la

Durance

et se deversaient dans les fosses ouest des fortifications, a l'oppose de celles provenant de la Sorgue

[

3

]

.

Sous la

papaute

, le long les rives de celle-ci s'installerent a demeure tanneurs, parcheminiers et teinturiers. Des bains et etuves furent construits, ainsi que des abreuvoirs et des lavoirs

[

6

]

.

Le

, un document de voirie designe sous le nom de ≪

grand sorgo

≫ le canal qu'il est question de nettoyer et de curer

[

N 1

]

. Ces operations allaient durer deux ans et permirent de mettre au jour les bords originaux

[

3

]

. Elles s'etendirent jusqu'aux Sorguettes qui, en

1408

, etaient qualifiees de ≪ fosses antiques ≫

[

7

]

.

Une industrie textile, liee a la laine et a la soie, s'installa sur les rives du canal soit a proximite d'Avignon, soit dans sa partie

intra muros

. Les teinturiers, qui allaient donner leur nom a la rue que borde la Sorgue, intervinrent, des 1477, aupres du Conseil de Ville pour demander la deviation des eaux de la Durancole et ne conserver que celles de la Fontaine de Vaucluse dont la purete donnaient a leurs etoffes eclat et vivacite des couleurs

[

1

]

.

Au

XVII

e

siecle

, les rives de la Sorgue

intramuros

etaient bordees de

peupliers

. Ceux-ci furent remplaces par des

ormes

a partir de

1704

[

8

]

.

Vue de la Sorgue et d'une des dernieres roues a aubes.

Vue de la Sorgue et d'une des dernieres roues a aubes.

Le mercredi

, les Avignonnais en colere demantelerent un certain nombre de roues a aubes sur le canal, pretendant qu'elles provoquaient des inondations en amont de la porte Limbert

[

9

]

.

Jusqu'a la

Revolution

, la Sorgue avignonnaise fut geree par le chapitre metropolitain d'Avignon. Un des derniers actes signe par les chanoines est date du

. Ils donnaient pouvoir a leurs administrateurs pour faire exhausser un pont ≪ afin d'eviter la depense extraordinaire qu'occasionne annuellement le repurgement sous ce pont ≫

[

10

]

.

Puis le canal passa sous l'autorite du prefet de Vaucluse

[

11

]

. Ce dernier deleguait ses pouvoirs a un ingenieur en chef qui avait sous sa responsabilite des ingenieurs d'arrondissement. Ils controlaient le canal de sa prise jusqu'a l'interieur d'Avignon

[

12

]

.

Cette rue des Roues fut parcourue par le

duc d'Aumale

, quatrieme fils du roi

Louis-Philippe

, de retour d'

Algerie

le

a la tete du

17

e

Leger

, le jeune

Frederic Mistral

, alors age de 11 ans, en fut le spectateur emerveille

[

13

]

.

Ce fut en 1843 que la rue prit son nouveau nom de rue des Teinturiers

[

14

]

. Le

, des

Tuileries

,

Napoleon III

signa un decret concernant le reglement des eaux de la Sorgue. L'interet de ce document est qu'il enumere toutes les roues hydrauliques en service avec le nom de leurs proprietaires, leur affectation industrielle ainsi que la hauteur maximale de leurs aubes

[

15

]

.

L'autorisation de former des syndicats le fit passer sous celle du ≪ Syndicat des eaux du Canal de Vaucluse ≫ qui en assura la gestion. Le

, sous la presidence de M. Chambon, il reclama a la Societe Amic la somme de 1 000 francs, correspondant a un arriere du depuis 1878 pour usage de leur roue hydraulique

[

3

]

.

Les symboles de la rue des Teinturiers.

Les symboles de la rue des Teinturiers.

Le

, cinq jours avant la

Liberation

, sur ordre du capitaine Georges Lallement, les

FFI

entrerent dans Avignon. Un detachement, qui rejoignait une caserne qui lui avait ete affectee rue Joseph Vernet, passant dans la rue des Roues, apercut une patrouille allemande composee de cinq hommes dont l'un a

bicyclette

portait un

fusil mitrailleur

. Les

resistants

ouvrirent immediatement le feu tuant deux soldats et faisant prisonniers les trois autres

[

16

]

.

Actuellement cette artere industrieuse s'est transformee en l'un des grands centres culturels d'Avignon. Elle le doit d'abord a la presence de la salle Benoit-XII, geree par l'

Institut superieur des techniques du spectacle d'Avignon

(ISTS) qui accueille les

Hivernales d'Avignon

au cours du mois de fevrier ainsi que des spectacles du

Festival

en juillet-aout

[

17

]

. Cette ancienne salle paroissiale sise au

n

o

12 bis est classee

monument historique

depuis le

.

Boutique medievale de marchand de soie

.

Boutique medievale de marchand de soie

.

Les eaux de la Sorgue, a l'interieur d'Avignon, permirent a partir de

1440

, de travailler la

soie

. Plusieurs ateliers sont connus dont ceux des Catalani, des Gilardi et de Jacques Rovago qui pratiquaient filage et tissage<

[

18

]

. Cet artisanat prit une ampleur ≪ nationale ≫ au siecle suivant.

Des le debut du

XVI

e

siecle, ≪ l'art de la soie ≫ devint la grande affaire a Avignon. Mais la cite papale, ville etrangere au royaume de France, devait payer des droits de foraine pour toutes marchandises exportees hors de ses murs

[

18

]

.

Francois

I

er

, qui appreciait cette production et qui avait emprunte 25 000 livres a la ville, donna d'abord aux Avignonnais le statut de ≪ regnicoles ≫, en

1535

, puis les exempta de la foraine en

1544

pour le prix de sa creance. Six ans plus tard, la ville comptait 57 ateliers de soierie et de velouterie. Seule la peste de l'ete

1580

put mettre un terme provisoire a cet essor

[

19

]

.

Il retrouva pourtant tout son lustre au

XVII

e

siecle

puisque le travail de la soie (passementiers, veloutiers, taffetassiers) devint l'activite essentielle dans Avignon avec 31 % des metiers recenses

[

19

]

. D'autant qu'a cette manne vint s'ajouter la fabrication d'

indiennes

et que les ateliers d'indienneurs et teinturiers se multiplierent

[

20

]

.

Moulinage de la soie.

Moulinage de la soie.

Decoconnage et moulinage de la soie.

Decoconnage et moulinage de la soie.

Avignon continuant a developper son industrie de la soie arriva a une ≪ trop grande prosperite ≫ jugerent alors les soyeux de

Lyon

[

21

]

. En

1715

, annee de la mort de

Louis XIV

, il y avait 1 600 metiers battants. La pression que les soyeux exercerent au niveau du pouvoir royal fut telle qu'en 1732, le nombre de metiers chuta a 415 et deux ans plus tard, il n'en etait plus denombre que 280. A la vindicte des Lyonnais, s'etait ajoutee celle des soyeux de

Nimes

puis de

Tours

. La concurrence entre ces grands centres de la soie fut reglee par le Concordat du

. Ce qui permit a Avignon de voir son industrie se maintenir avec 467 metiers en 1746, puis 550 en

1755

. Puis elle put retrouver son plus haut niveau en 1786 avec 1 605 metiers battants

[

22

]

.

Mais, a la veille de la

Revolution

, des aleas climatiques s'accumulerent. Ce fut d'abord une penurie de cocons de vers a soie en 1787, suivie d'une recolte de ble deficitaire l'annee suivante, puis d'un hiver glacial en

1788

-

1789

. Avignon vit alors s'effondrer son industrie de la soie. Les fermetures d'ateliers, filatures et manufactures reduisirent les metiers a 473. L'activite reprit pourtant des

1803

annee ou furent comptabilises 1 000 metiers. L'apogee fut atteinte en

1830

avec 7 000 metiers recenses. Puis ce fut l'irremediable agonie a partir de

1848

. En

1856

, il ne restait plus que neuf fabriques employant 318 ouvriers et seulement deux en

1875

faisant travailler 67 personnes dont 50 enfants

[

22

]

.

Impression d'une indienne a la planche.

Impression d'une indienne a la planche.

La confection des

indiennes

se developpa a

Marseille

a partir de la fin du

XVI

e

siecle. Cette technique fut apportee, en

1677

, a Avignon par Louis David, un graveur de planche a imprimer. En

1686

, fut decretee l'interdiction de fabriquer des toiles peintes dans le royaume de France. La restitution d'Avignon au pape par

Louis XIV

, en

1691

, donna un essor a l'industrie des indiennes de la rue du Cheval-Blanc, dite des Roues. Elle se developpa jusqu'en

1734

ou elle fut interdite par un concordat passe entre

Louis XV

et le pape

[

23

]

.

L'integration d’Avignon et du

Comtat Venaissin

rendit caducs les interdits du concordat. L'industrie des indiennes reprit le long de la Sorgue. En

1792

, Dominique Amic ouvrit sa manufacture de toiles peintes. Il fut suivi par les sieurs Quinche, Breguet et Sandoz, protestants originaires de

Suisse

. Mais, en

1806

, il ne reste qu'une manufacture en activite. Elle emploie vingt-huit ouvriers et produit 2 000 pieces imprimees par an, qui sont commercialisees dans le sud de la

France

, l’

Espagne

et l’

Italie

[

23

]

.

La mode des toiles peintes repartit a la

Restauration

. De nouvelles manufactures s'installerent rue des Teinturiers. Elles furent dix-huit a tourner en

1840

, employant pres d'un millier d'ouvriers, qui produisaient 20 000 pieces de tissus par an. Mais les contrecoups de la mode et les consequences de la guerre d’Espagne de

1823

porterent un coup fatal a la fabrication des toiles imprimees. En

1856

, il ne reste plus a Avignon que neuf indienneurs et 300 ouvriers. Les manufactures de Foulc et de Lacombe tenterent de resister mais furent contraintes de fermer en

1882

et

1884

[

23

]

.

- Differents types d'indiennes

-

Indienne de Nimes

-

Indienne Olivades

-

Indienne provencale du

XIX

e

siecle

-

Indienne Souleiado

-

Indienne provencale

Evolution du nombre d'indienneurs dans la rue des Teinturiers de 1677 a 1884

Alors qu'il n'y avait que dix moulins a garance sur la

Sorgue

en

1804

, trente-cinq ans plus tard, on en comptait cinquante. La decouverte de la ≪

garancine

≫, produit tinctorial actif de la racine avait donne un veritable coup de fouet a la production

[

24

]

. En

1854

, dans le departement, les seules communes de Caumont, Entraigues, Monteux, Pernes et Le Thor

[

24

]

> produisirent la moitie de la production mondiale et allerent ensuite jusqu'a 65 %

[

24

]

. Les superficies des cultures de garance etaient alors les suivantes dans le Midi de la France

[

25

]

Superficie des garancieres meridionales en hectare

| Annee

|

1840

|

1862

|

| Vaucluse

|

9 515

ha

|

13 503

ha

|

| Bouches-du-Rhone

|

4 143

ha

|

3 735

ha

|

| Drome

|

164

ha

|

1 104

ha

|

| Gard

|

125

ha

|

1 395

ha

|

| Herault

|

-

|

204

ha

|

| Alpes-de-Haute-Provence

|

-

|

181

ha

|

| Ardeche

|

-

|

60

ha

|

| Var

|

-

|

11

ha

|

| Soit un total de

|

13 947 sur les

14 676

ha

cultives en France

|

20 193 sur les

20 468

ha

cultives en France

|

A partir de

1868

, cette culture concurrencee par le substitut tinctorial chimique va pericliter et ne comptera plus a nouveau que cinquante moulins en

1880

.

La premiere entreprise de

tannerie

et de

corroyage

repertoriee date du milieu du

XIX

e

siecle. Situee au

n

o

29, elle appartenait a Gustave Gent, le frere d'

Alphonse Gent

, qui fut maire d'Avignon, en

1848

, depute puis senateur de Vaucluse

[

26

]

.

-

Les etablissements Capdevilla, corroyeurs, exposant a la foire d'Avignon dans les

annees 1920

-

Ouvrier corroyeur

-

Outils de tanneur

Ce type d'activite prit une tout autre ampleur avec Ramon Capdevilla. Venu d'Espagne, ce fabricant de courroies s'etait installe depuis le

au

n

o

30 de la rue des Lices. S'etant vu refuse le droit d'installer une roue a aubes devant son domicile pour ses tanneries, en

1876

, il se porta acquereur de la succession Monier sise aux 83, 85 et 87 rue des Teinturiers qui possedait sa roue. Il installa ses etuves, sa tannerie et sa corroierie au rez-de-chaussee, la cour accueillit les fosses a tanner et le premier etage les ateliers de finition des courroies. Son activite se revela florissante

[

27

]

. A tel point qu'il dut ouvrir avec son fils Henri, a partir de

1891

, une nouvelle usine au clos des Souspirous, a

Montfavet

. Specialisee dans la courroie de transmission de haute qualite, cette entreprise resta en activite jusqu'en

1930

. Une artere d'Avignon a ete nommee boulevard Capdevilla

[

28

]

.

Ce succes donna donna idee a la famille Amic, qui les voisinait au

n

o

30, de se lancer dans cette activite. Leurs ancetres avaient installe une fabrique de soie en utilisant une roue construite en

1770

. Pour relancer une activite manufacturiere, les Amic durent acquitter un montant de 1 000 francs d’arrieres de taxes. Ce fut le

que la societe Amic et cie fut operationnelle

[

29

]

. Leur tannerie mit des lors sur le marche des courroies garanties tannees a l'ecorce de chene vert

[

30

]

.

Les eaux du canal de Vaucluse, creuse des le

X

e

siecle

, pour alimenter les douves des premieres fortifications d'Avignon, franchissent le rempart du

XIV

e

siecle

sous la tour du Saint-Esprit dite aussi tour de la Sorguette. Ce debit juge insuffisant des le debut du

XIII

e

siecle

fut augmente par une derivation faite dans les eaux de la

Durance

a la hauteur de la

chartreuse de Bonpas

. Ce nouveau canal fut creuse en

1229

et baptise Durancole ou canal de l'Hopital. Le debit des eaux entrant en ville est regle par un systeme de vannes

[

1

]

.

-

La tour du Saint-Esprit et ses trois vannes de controle

-

La tour du Saint-Esprit ou tour de la Sorguette

-

Passage de la Sorgue sous les remparts

-

Entree de la Sorgue dans la rue des Teinturiers

Actuellement, il ne reste plus que quatre roues a aubes restaurees et tournant au fil de l'eau. Hyacinthe Chobaud a releve, au cours du

XIX

e

siecle, quelles etaient les conditions d'obtention de l'usage d'une roue

[

31

]

.

Processus d'autorisation pour l'installation d'une roue a aubes dans la rue des Teinturiers au

XIX

e

siecle

[

32

]

| Documents

|

Ajour

|

Boudin

|

Lombard

|

Ponson

|

Giraud

|

Ricard

|

Gros

|

Aymard

|

| Lettre de demande

|

1835

|

1836

|

|

|

1837

|

|

debut

1836

|

1842

|

Deliberation du

Conseil municipal d'Avignon

|

|

|

|

|

|

|

|

-

|

| Avis / Affiches de la mairie d'Avignon

|

|

|

-

|

-

|

|

|

-

|

-

|

Avis des ingenieurs des

Ponts et Chaussees d'Avignon

|

|

|

|

-

|

27 et

|

|

|

-

|

Deliberation du Syndicat du

Canal de Vaucluse

|

|

|

|

|

|

|

|

-

|

| Arrete prefectoral

|

|

|

|

|

|

|

1837

|

1842

|

| Ordonnance royale

|

-

|

|

-

|

-

|

|

|

-

|

-

|

| Ministere des Travaux Publics

|

|

-

|

1844

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

| Plan

|

1836

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

1836

|

-

|

Proces-verbal d'information

de la mairie d'Avignon

|

-

|

|

1842

|

-

|

|

-

|

-

|

-

|

Proces-verbal de la

visite des lieux

|

-

|

-

|

-

|

|

-

|

-

|

-

|

-

|

| Enquetes

|

-

|

-

|

|

|

-

|

-

|

-

|

-

|

Nombre de lettres accompagnant

l'envoi des documents

|

2

|

6

|

1

|

0

|

5

|

0

|

2

|

0

|

Engrenage de roue a aubes.

Engrenage de roue a aubes.

Roue sans pale d'entrainement.

Roue sans pale d'entrainement.

Marc Maynegre explique quelle fut la maniere de se servir de cette energie hydraulique :

≪ Les machines etaient installees dans les maisons des deux cotes de la rue. Celles se trouvant a l'oppose d'une roue, sur le cote droit, etaient mues par un axe qui traversait la rue a une faible profondeur. Lors de la demolition des anciens locaux situes entre le numero 83 rue des Teinturiers et le numero 40 rue Saint-Christophe, on mit au jour un de ces arbres de transmission avec son mecanisme. L'axe de transmission s'achevait par un cardan qui entrainait une roue d'engrenage conique en fonte, assurant elle-meme la continuite du mouvement rotatif

[

13

]

. ≫

.

A la hauteur du

n

o

30, la roue ne comportant plus de pale a conserve, par contre, tout son systeme d'entrainement. Son support est surmonte d'une sorte de cylindre qui servait de protection pour le graisseur qui avait en charge l'entretien. Tout le mecanisme (engrenage, cardan, etc.) etait accessible par un portillon specialement amenage dans le parapet. Un de ceux-ci est toujours visible a la hauteur de la seconde roue

[

33

]

.

Dans le couloir d'entree du

n

o

29, se trouve, toujours intact, le mecanisme de transmission le plus important jamais construit pour une roue a aubes

[

26

]

. L'axe d'entrainement passe sous la chaussee et transmettait le mouvement par

≪ l'intermediaire de pignons coniques a un deuxieme axe vertical d'environ deux metres de haut muni, lui aussi, du meme systeme a son extremite. Il entrainait a son tour un dernier axe tres long soutenu par intervalles reguliers et actionnant des machines a l'aide de courroies ≫

. L'atelier desservi se trouvait a la jonction de la rue Londe et de la rue du Rateau a l'emplacement des anciens Etablissements Saltarelli freres

[

N 2

]

, soit a une distance de 250 metres

[

34

]

. Ces ateliers situes alors aux numeros 4 et 6 de la rue Londe, ont disparu pour etre transformes en une petite place

[

26

]

.

-

Bras d'entrainement

-

Detail d'une roue a aubes

-

Portillon permettant l'entretien

-

Traces des pales sur le mur

Outre les mouliniers, indienneurs, teinturiers, garanciers, tanneurs et corroyeurs, la rue accueillaient nombre d'autres activites utilisant la force motrice ou la purete des eaux de la Sorgue. Ont ete repertories des fabricants de soie a coudre, de peigne, de chocolat

[

35

]

, une brasserie

[

36

]

, un fabricant de jus de reglisse, une entreprise de cierges et de bougies

[

37

]

, une usine hydraulique et a vapeur

[

34

]

, des mecaniciens charpentiers

[

38

]

, sans compter les nombreuses

bugadieres

(laveuses) installees sur des planches au-dessus de la riviere

[

39

]

.

Batiments remarquables et lieux de memoire

[

modifier

|

modifier le code

]

Le centre historique de la Ville d'Avignon est inscrit au

Patrimoine mondial de l’Unesco

depuis 1995 et la rue des Teinturiers est classee en

Secteur sauvegarde

depuis 1933.

Ce classement concerne les arbres, les facades, la calade mais egalement le couvent des Cordeliers et la

Maison du IV de Chiffre

[

40

]

.

Maison du IV de Chiffre.

Maison du IV de Chiffre.

Le IV de chiffre.

Le IV de chiffre.

Differents quatre de chiffre.

Differents quatre de chiffre.

Cette maison gothique, edifiee a la fin du

XV

e

siecle, comportait des ≪ IV de Chiffre ≫ sculptes entre les fenetres du premier etage. Ces sigles ont quasiment disparu lors d'une restauration. Leur mystere reste entier. Il a ete largement utilise sur des sculptures, tapisseries, sceaux, cartes a jouer, poteries, instruments de musique, lieux de cultes catholiques, monogrammes d'artistes, de notaires, de negociants, de drapiers, de macons ou de lapidaires

[

39

]

. Adrien Marcel, qui a pu les analyser dans le

n

o

53 de ≪ La Farandole ≫, revue avignonnaise parue le

, indique que ces bas-reliefs

≪ etaient sculptes au-dessous du bandeau et entre les trois fenetres du premier etage. Deux de ces quatre de chiffre, les plus grands figurent chacun dans un ecusson inscrit en un cadre carre, a moulure, dont les angles inferieurs sont coupes par de petits ecussons decores aussi de quatre chiffres minuscules, sauf un, ou le signe est remplace par 1493, date de construction de l'edifice

[

13

]

. ≫

.

Le ≪ IV de Chiffre ≫ represente un cœur stylise empale par le haut d'un dard orne successivement d'une croix de Saint-Andre puis d'une croix de Lorraine. A l'interieur le cœur est barre par un segment borne a chaque extremite par un petit piton

[

41

]

.

Chapelle des Penitents Gris.

Chapelle des Penitents Gris.

Les ≪

Penitents

Gris ≫ d'Avignon affirment que ce fut

Louis VIII

, roi de France, qui fonda leur royale Confrerie le

[

14

]

. Consecutivement a la fin du

siege d'Avignon

, il se serait rendu sur les bords de la Sorgue, en procession expiatoire, pieds nus et vetu d'un sac, pour s'agenouiller a la chapelle Saint-Croix

[

42

]

. Cette hagiographie est contestable. Il est plus probable que le roi de France ait convoque Pierre III,

l'eveque d'Avignon

, avec ordre de lui porter les saintes especes. Les fideles, qui l'avaient suivi, pieds nus et recouverts d'un sac en signe d'expiation, se seraient des lors constitues en une confrerie denommee ≪ Disciples des Battus de la Croix ≫. Ils furent plus connus sous le nom de ≪ Penitents Gris ≫

[

42

]

.

Ce qui est certain c'est que la Confrerie eut un futur pape parmi ses membres. En

1475

,

Sixte IV

eleva pour son neveu, le cardinal

Julien de la Rovere

, l'

eveche

d'Avignon au rang d'

archeveche

. Puis l'annee suivante, il en fit son

legat

pour Avignon et le Comtat Venaissin. Le futur Jules II resida sur place et demanda son entree chez les ≪ Penitents Gris ≫

[

43

]

.

La chapelle, egalement connue sous le vocable de chapelle Sainte Croix, est particulierement connue pour avoir abritee un miracle eucharistique, le "miracle des eaux" qui se serait produit le

et en a fait un lieu de pelerinage. Au cours d'une inondation, les eaux se seraient ecartees devant le Saint Sacrement que le pretre desservant la chapelle etait venu chercher, a l'image de la Mer Rouge devant Moise

[

44

]

.

Procession des Penitents gris, en

1876

, a Notre-Dame des Doms.

Procession des Penitents gris, en

1876

, a Notre-Dame des Doms.

Les Gris furent les premiers d'une longue serie de penitents avignonnais. Sont connus ensuite les ≪ Penitents Noirs ≫, qui furent fondes en

1488

par un groupe de nobles florentins

[

42

]

, les ≪ Penitents Blancs ≫, confrerie fondee en

1527

par treize Avignonnais

[

42

]

, les ≪ Penitents Bleus ≫, formes en

1557

par une dissidence des autres confreries

[

42

]

. Puis a la fin du

XVI

e

siecle

, furent crees les ≪ Penitents Noirs de la Misericorde ≫ par Pompee Catilina, colonel de l'infanterie pontificale a Avignon

[

43

]

. Face a un tel engouement, la chapelle de la Confrerie des ≪ Penitents Gris ≫ dut etre agrandie en

1590

[

14

]

. Le mouvement se poursuivit avec la fondation des ≪ Penitents Violets ≫ (

1622

)

[

43

]

, puis des ≪ Penitents Rouges ≫ (

1700

)

[

43

]

. La

Revolution

mit un terme a ce foisonnement et seuls aujourd'hui subsistent les ≪ Penitents Gris ≫

[

43

]

et les ≪ Penitents Noirs ≫.

La nef actuelle de la chapelle a ete reconstruite en

1818

[

14

]

, la precedente s'etant ecroulee sous la

Revolution

<

[

45

]

.

En

1854

, fut fondee aux Penitents une ≪ œuvre des enfants indienneurs ≫. Ceux-ci, leur travail fini dans les manufactures, se voyaient proposer le

catechisme

deux fois par semaine

[

45

]

.

En

1895

, Gabriele Saltarelli, ciseleur et doreur, venu de

Milan

, restaura le baldaquin en bronze dore que le marquis de la Tour Vidaud avait offert a la Confrerie, en 1827

[

45

]

.

Maison de Jean-Henri Fabre, 14 rue des Teinturiers.

Maison de Jean-Henri Fabre, 14 rue des Teinturiers.

Jean-Henri Fabre

(

1823

-

1915

) ayant quitte definitivement son poste d'enseignant en

Corse

au cours du mois de janvier

1853

, revint a Avignon. Il s'installa tout d'abord 4 rue Saint-Thomas-d'Aquin, puis 22 rue de la Masse. Nomme ≪ professeur, repetiteur de physique et chimie ≫ au lycee imperial, ou il enseigna pendant dix-huit ans, il fut charge des cours d’histoire naturelle, chimie, cosmographie, geometrie, physique et arithmetique

[

46

]

.

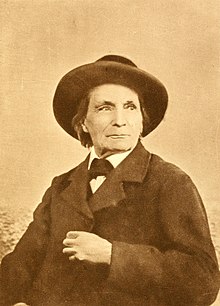

Jean-Henri Fabre

Jean-Henri Fabre

qui vecut pendant 16 ans au

14 de la rue des Teinturiers.

L'annee suivante, en juillet

1854

, il passa avec succes sa

licence

es-

sciences naturelles

. Elle lui ouvrit la voie du

doctorat

. Son sujet de these principal s'intitulait

Recherche sur l'anatomie des organes reproducteurs et sur le developpement des

myriapodes

. Ce fut alors qu'il prit connaissance des travaux de

Leon Dufour

, qui venait d’etudier dans les

Landes

une grosse

guepe

, le

cerceris

. Fabre connaissait bien cet insecte qui avait colonise les pentes du

Ventoux

. Il publia le resultat de ses recherches en 1855 dans les

Annales de Sciences Naturelles

sous le titre

La guepe geante ou grand cerceris, le plus beaux des hymenopteres qui butinent au pied du Ventoux

. La meme annee, les Fabre emmenagent au 14 rue des Teinturiers. Ils allaient y demeurer jusqu'en 1871

[

46

]

.

En

1857

, observateur passionne, il decrivit les comportements les plus intimes des

hymenopteres

,

bembex

,

scolies

et

coleopteres

. Il etudia la reproduction de la

truffe

, sujet sensible pour la prosperite economique du

Vaucluse

. Puis, il effectua des recherches sur la

garancine

, poudre de racine de

garance

qui permettait de teindre les tissus en rouge, fournissant notamment les pantalons rouges de l'infanterie francaise

[

47

]

. De

1859

a

1861

, il deposa quatre

brevets

d'invention touchant a l'analyse des fraudes, mais surtout a l'

alizarine

pure, qu'il avait reussi a extraire. Mais la decouverte de l'

alizarine

artificielle, en

1868

, sonna le glas de l'industrie tinctoriale de la garance dont une grande partie etait concentree dans la rue des Teinturiers, ruinant du meme coup les dix annees d’efforts que Fabre avait consacrees a ses procedes

[

46

]

.

En

1865

,

Louis Pasteur

vint en personne le consulter pour tenter de sauver l'

industrie sericicole

francaise. Les

vers a soie

etaient decimes par une desastreuse epidemie de

pebrine

. Fabre lui expliqua la biologie du

bombyx du murier

et les moyens de selectionner des œufs indemnes. Il le recut a son domicile, 14 rue des Teinturiers, et fut etonne, qu’au milieu de leur entretien, le savant lui demanda de voir sa cave. Fabre ne peut que lui montrer une

dame-jeanne

posee sur un tabouret de paille dans un coin de sa cuisine. Mais la lecon porte ses fruits et Pasteur reussit a enrayer la redoutable epidemie

[

48

]

.

Portrait de John Stuart Mill.

Portrait de John Stuart Mill.

En

1866

, la municipalite avignonnaise nomma Fabre au poste de

conservateur

du musee d'Histoire naturelle (rebaptise

musee Requien

depuis 1851), alors abrite dans l'eglise Saint-Martial desaffectee. Ce fut la qu'il travailla aux colorants et donna des cours publics de chimie. Il recut en

1867

la visite surprise de

Victor Duruy

. Ce fils d'ouvrier devenu normalien et inspecteur de l'enseignement appreciait le naturaliste avec qui il partageait le reve d'une instruction accessible aux plus demunis. Devenu Ministre de l'Instruction publique, Duruy convoqua Fabre a Paris deux ans plus tard pour lui remettre la

Legion d'honneur

et le presenter a l'empereur

Napoleon III

[

48

]

.

Le ministre le chargea de donner des cours du soir pour adultes qui, ouverts a tous, connurent un enorme succes. Ses lecons de botanique attirerent meme de jeunes villageoises, des agriculteurs curieux de science, mais aussi de personnalites fort cultivees, telles que l'editeur

Joseph Roumanille

et le philosophe anglais

John Stuart Mill

(1806-1873), directeur de la

Compagnie des Indes

, qui devient l'un de ses plus fideles amis

[

48

]

.

Mais la loi Duruy (

) pour la democratisation de l'enseignement laique et l'acces des jeunes filles a l'instruction secondaire, declencha une cabale des clericaux et des conservateurs, obligeant le ministre a demissionner. Accuse d'avoir ose expliquer la fecondation des fleurs devant des jeunes filles jugees innocentes par certains moralisateurs, les cours du soir de Fabre furent supprimes tandis qu'il etait denonce comme subversif et dangereux. Incapable de gerer une telle atteinte a son honneur, il demissionna de son poste au lycee fin

1870

[

48

]

.

Pour parfaire le tout, ses

bailleuses

, deux vieilles demoiselles bigotes, convaincues de son immoralite, le mirent en demeure de quitter la rue des Teinturiers. A leur injonction, il recut la visite d'un huissier pour etre expulse dans le mois avec femme et enfants. Seule l'aide de Stuart Mill, qui lui avanca la somme de trois mille francs, permit a Fabre et sa famille de pouvoir s'installer, en novembre, a

Orange

[

48

]

.

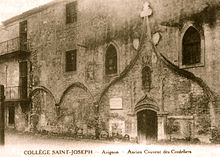

Clocher de l'eglise conventuelle des cordeliers.

Clocher de l'eglise conventuelle des cordeliers.

Le clocher des cordeliers au debut du

XX

e

siecle.

Le clocher des cordeliers au debut du

XX

e

siecle.

L’eternel amour de

Petrarque

succomba, le

, vingt-et-un ans jour pour jour apres sa rencontre avec le poete. Elle n’etait agee que de trente-huit ans. Sur son exemplaire de Virgile, celui-ci consigna son affliction :

≪ Laure, illustre par ses vertus et fort celebree dans mes vers, m’apparut pour la premiere fois pendant ma jeunesse en 1327, le 6 avril dans l'eglise Sainte-Claire a Avignon, a la premiere heure du jour ; et dans la meme cite dans le meme mois, au meme sixieme jour et a la meme premiere heure en l’an 1348, cette eclatante beaute fut soustraite a la lumiere alors que j’etais a Verone, bien portant, ignorant helas de mon malheur ! Mais la malheureuse nouvelle me fut apportee a Parme par une lettre de mon ami Louis

[

49

]

dans le dix-neuvieme jour du mois suivant. Ce corps si beau et si chaste de Laure fut enseveli au couvent des freres mineurs, le jour meme de sa mort a vepres. ≫

Laure fut inhumee dans la chapelle des Sade, aux cordeliers d’Avignon. Devant l’autel, sa pierre sepulcrale portait deux ecussons armories graves dans la pierre, le seul dechiffrable arborait ≪

deux branches de laurier en sautoir entourant une croix alaisee et surmontees d'une rose heraldique

≫. C'est ce qu'affirmerent avoir vu le poete

Maurice Sceve

qui, en

1533

, fit ouvrir la tombe et, quelques mois plus tard,

Francois

I

er

qui vint expres a Avignon pour se recueillir sur cette tombe.

Alors qu'Avignon et le Comtat Venaissin venait d'obtenir leur rattachement a la France, ce vote declencha l'ire des partisans du maintien de l'Etat pontifical. La reaction fut rapide. Le

, ils firent placarder dans Avignon une affiche signee d'un certain Joseph Dinetard

[

50

]

, denoncant le depouillement des eglises et la confiscation les cloches au nom de la ≪ nouvelle patrie ≫. Il y etait ecrit que les ≪ patriotes ≫ s'etaient, de plus, empare de cent mille francs d'argenterie au Mont-de-Piete

[

51

]

.

Ancien couvent des Cordeliers.

Ancien couvent des Cordeliers.

D'autres bruits faisaient part du fait que la Vierge avait fait plusieurs apparitions dans les environs et, meme, que son effigie aux Cordeliers, apres avoir rougi, avait delivre des larmes de sang. Nombreux furent ceux qui s'y rendirent et ce fut alors un lieu de debats virulents entre les ≪ blancs ≫ papistes et les ≪ rouges ≫ revolutionnaires sur le vol qui avait ete commis. Les papistes voulant qu'on leur rendre des comptes, le patriote

Nicolas Jean-Baptiste Lescuyer

, en tant que secretaire-greffier de la commune, fut depeche sur place. Il monta en chaire pour essayer d'etre entendu, puis, pris a partie, il fut extrait de celle-ci et alla se cogner au pied d'une statue de la Vierge. Il se releva et tenta alors de fuir par une porte qu'on venait de lui montrer mais, avant d'atteindre celle-ci, il recut un violent coup de baton qui le fit s'effondrer au pied de l'autel.

Alertee, la Garde Nationale avignonnaise arriva sur place et disperserent le peu de foule qui etait reste, faisant au passage plusieurs blesses. Lescuyer fut trouve gisant dans son sang. Agonisant, il fut alors emmene a travers les rues d'Avignon. Il deceda un peu plus tard. Cet assassinat declencha le

massacre de la Glaciere

.

Deux jours plus tard, l'Assemblee generale des citoyens actifs decida que l'eglise des cordeliers serait desormais fermee au culte et son clocher demoli. Le clocher des Cordeliers fut ampute de sa fleche et de son tambour mais la demolition s'arreta la

[

52

]

.

Vue de la rue Guillaume Puy pres du carrefour avec la rue Thiers.

Vue de la rue Guillaume Puy pres du carrefour avec la rue Thiers.

Cette artere est le resultat d'une percee realisee a la fin du

XIX

e

siecle

et au debut du

XX

e

siecle

qui part de la Porte Limbert et se continue jusqu'a la

rue Carreterie

. Elle se substitua a la ≪ rue des Clefs ≫, la ≪ rue de Puy ≫ et la ≪ rue des Barraillers ≫. Elle fut entreprise par quatre municipalites et les travaux s'etalerent sur vingt ans. Commences sous le bref mandat d'Eugene Millo, maire d'Avignon du

au

, ils furent poursuivis par Charles Deville, maire provisoire installe dans ses fonctions le

. Paul Poncet, nouveau maire elu le

, fit parachever le chantier et son conseil municipal debaptisa la rue de Puy, qui allait de la rue Thiers a la rue Louis Pasteur, pour lui donner le nom de

Guillaume Puy

. Puis ce fut au tour de la municipalite

Gaston Pouquery de Boisserin

de faire paver la rue et raccorder les maisons et immeubles a l'egout

[

53

]

. Toutes ces operations avaient necessite l'expropriation totale ou partielle de 71 proprietaires ou locataires sur 34 parcelles

[

54

]

. L'ensemble de cette nouvelle artere prit definitivement le nom de ≪ rue Guillaume Puy ≫ en

1891

[

55

]

.

Plusieurs sites et monuments remarquables se situent dans cette nouvelle artere. L'ancien cinema Le Roxy, aujourd'hui Theatre des Hivernales, devenu un lieu de creation lie au Festival

off

at aux

Hivernales d'Avignon

[

56

]

. Sur la place Guillaume Puy, une fontaine sommee du buste en bronze de

Guillaume Puy

[

57

]

. En face l'ecole de la rue Thiers, le theatre du Balcon

[

58

]

. Puis, faisant l'angle avec la rue des Teinturiers, la maison de

Jules-Francois Pernod

, fondateur a Avignon de la marque d'aperitif anise

Pernod

[

59

]

.

Une farce de potaches erudits a fait croire durant toute une partie du

XIX

e

siecle

que dans cette rue la

Reine Jeanne

avait eu un

bordel

dont elle avait confie a la garde a une abbesse apres lui avoir donne des statuts

[

60

]

. Il ne s'agissait en fait que d'etuves et de bains publics qui s'etaient multiplies a Avignon au cours du

XIV

e

siecle

et qui etaient alimentes par les eaux de la Sorgue. Quand les

Freres des ecoles chretiennes

vinrent s'installer a Avignon, en

1703

, ils furent loges dans le cote pair de cette etroite rue. Elle prit des lors le nom de ≪ rue des Freres ≫ puis de ≪ rue des Freres enseignant a lire ≫, en

1739

[

N 3

]

. Ils y resterent jusqu'en

1766

pour aller s'installer dans l'

Hotel de Sade

[

61

]

.

Dans les locaux laisses libres s'installa la famille Londe qui fabriquait des etoffes de soie. Lors de la

Revolution

, ce fut la citoyenne Roque-Londe qui offrit son drapeau au

2

e

bataillon des volontaires du departement de

Vaucluse

. La rue prit le nom de cette famille a partir de

1832

[

26

]

.

Il existe dans les

chartes

de l'eglise Saint-Agricol d'Avignon, une mention, faite en

1469

, d'une ≪ traverse a l'enseigne de l'Aigle ≫, sise dans le bourg de la Paillasserie, qui correspond a cette ruelle. Elle ne prit son nom actuel qu'a partir de

1795

[

53

]

.

Jean XXII

et

Clement VI

ayant declare

urbi et orbi

que les maisons et demeures construites hors de la vieille enceinte du

XIII

e

siecle ne pourraient etre requisitionnees comme

Livrees cardinalices

et seraient exemptees de taxes a la location, les bourgs ou

bourguets

se multiplierent. Le plus important fut le Bourg-Neuf

[

N 4

]

, situe entre le Portail Peint et le Portail Matheron

[

62

]

.

Gustave Bayle, qui a etudie la prostitution sous la

papaute d'Avignon

, a montre que les femmes s’y adonnant exercaient dans les rues du Bourg-Neuf et du Pont-Trouca. On sait qu’ici exercaient, entre autres, Minguette de Narbonne, Jeanette de Metz, Marguerite la Porceluda et Etiennette de las Faysses. La rue du Pont-Trouca conserva ses petites maisons jusqu'au

XVIII

e

siecle. Leurs portes etaient toujours surmontees d'ornements et de devises assez explicites pour etre qualifiees de bizarres. Personne ne pouvait commettre l’adultere en dehors de ces rues sous peine de cinquante livres d'amende

[

63

]

.

La Tarasque romane, pierre en reemploi.

La Tarasque romane, pierre en reemploi.

Une des Tarasques de la rue des Teinturiers.

Une des Tarasques de la rue des Teinturiers.

En

1369

, il y avait ici le bourg de la

Tarasque

(

borgo de Tharasca

). Ce nom tire son origine d'un bas-relief roman representant une tarasque devorant un homme place en reemploi, sur la facade du

n

o

20 de le rue des Teinturiers

[

64

]

. Comme toutes les rues de la rive gauche, cette artere n'etait accessible que par un pont enjambant la Sorgue. Celui-ci devait etre assez bas puisque, le

, les chanoines du chapitre metropolitain d'Avignon prirent la decision de le surelever. Le principal attendu invoque etait

≪ d'eviter la depense extraordinaire qu'occasionne annuellement le repurgement de ce pont ≫

[

10

]

.

Ce nom ne fut attribue a cette rue qu'en

1843

[

10

]

. Elle portait jusqu'alors le meme nom que sa voisine. Ce fut le creusement d'un puits realise en

1736

par le sieur Josseaume, taffetassier de son etat, qui lui valut ce changement. Lors des travaux, les terrassiers exhumerent deux pierres epigraphiques avec des inscriptions latines. La premiere, qui se trouve aujourd'hui au Musee de Lyon, comportait l'inscription

proxumus Tertulla

, la seconde, conservee au

Musee Calvet

, une epitaphe a

Maximillia

[

64

]

.

La premiere reference a ce nom date du milieu du

XIV

e

siecle

. Le bourg du Martinenc (

borgo Martinenqui

) est cite en

1369

. Il provient d'une vieille famille avignonnaise dont l'une des membres, Marc-Antoine Martinenque, s'illustra au

XVI

e

siecle

comme capitaine pontifical. Il fut nomme a cette charge de

1572

a

1577

par le cardinal colegat

Georges d'Armagnac

[

10

]

. Par francisation ce nom evolua vers Martinet et la rue devint celle du ≪ Pont Martinet ≫. La deformation orale en fit la rue du Bon Martinet. C'est au niveau de ce pont que se trouve la quatrieme roue a aubes encore existante sur la Sorgue et qui est ancree dans la maison qu'habita Jean-Henri Fabre

[

65

]

.

La rue est devenue le lieu branche du Festival

[

66

]

. Elle accueille artistes et festivaliers dans cinq salles de theatre, et entre deux spectacles, ils se retrouvent chez un bouquiniste, s'attablent sur les terrasses des cafes, restaurants, snacks et autres pizzerias ou s'en vont deguster les vins du cru dans une cave traditionnelle. Le long du parapet de la Sorgue, mis a la disposition de vendeurs, les

chalands

se fournissent en produits de l'artisanat d'art, colifichets et autres necessites festivalieres.

-

Ambiance nocturne pendant le Festival

-

Joueur de trombone dans la rue des Teinturiers

-

Chant de rue au cours du Festival

-

Un apres-midi dans la rue des Teinturiers

-

Saturation d'une fin de journee

Felix Gras, qui assista dans la rue des Teinturiers, aux festivites du rattachement d'Avignon a la France.

Felix Gras, qui assista dans la rue des Teinturiers, aux festivites du rattachement d'Avignon a la France.

Dans son epopee patriotique,

Les Rouges du Midi

[

67

]

,

Felix Gras

, (

1844

-

1901

), decrit la rue des Teinturiers en fete lors du rattachement de l'Etat d'Avignon et Comtat Venaissin a la France decide par la

Convention

le

. Pascal, en qui l'on reconnait l'ardeur republicaine du jeune Felix, se souvient :

≪ J'entrai avec la farandole par la rue Limbert et nous suivimes la rue de Roues. En voila une rue bizarre ! La moitie est pavee pour laisser passer les gens et l'autre moitie sert de lit a la Sorgue, qui fait tourner les roues des fabriques des indienneurs et des teinturiers. Comme c'etait grande fete, les teinturiers et les indienneurs avaient ferme leurs fabriques, mais la rue etait tapissee, depuis les toits jusqu'au ras du sol, de bandes indiennes bigarrees, rouges, bleues, jaunes, vertes, a grands ramages de fleurs, des milliers de jolis fichus de filles flottaient sur les sechoirs et les courroies qui traversaient la rue et faisaient ainsi comme des milliers de drapeaux et de festons et d'oriflammes, ou le clair soleil, malgre le froid vif, se jouait etincelant. Et tout ce papillotement, avec le bourdonnement et le balancement de la foule qui nous emportait, le bruit de l'eau de la Sorgue qui clapotait comme un tourbillon de feuilles seches, en s'ecoulant des grandes roues alignees et qui tournaient lentement et semblaient marcher comme de grosses limaces en sens contraire de la foule, tout cela vous faisait clignoter, vous donnait les eblouissements du vertige. La foule etait encore plus serree dans cette rue etroite et les farandoleurs ne pouvaient plus faire leurs entrechats a leur aise. De temps a autre on voyait apparaitre leur tete au-dessus de la foule, ils essayaient en vain de se remettre en danse a la cadence des tambourins qui ronflaient et des fifres qui s'egosillaient. ≫

Quant a

Paul Manivet

, il consacra un de ses

sonnets

a

La rue des Teinturiers

[

68

]

.

.

≪ C'est la fraiche oasis du reve et du mystere

D'ou monte la priere, ou pleure le regret.

La, le silence et l'ombre offrent leur double attrait

A qui porte un secret dans l'ame et veut le taire.

Le flot bleu de Vaucluse au canal transparait,

La roue en s'egouttant l'eparpille par terre ;

Donne de la fraicheur a la chapelle austere ;

Le penitent se trouble a ce charme indiscret. ≫

|

≪ Au pied de cette tour que l'ogive decore,

L'ame de Laure rode, et nous attire encore.

L'eau vient baiser les bords ou reposa sa chair.

C'est ainsi que, malgre la course et son epreuve,

La Sorgue filiale, a qui ce nom est cher,

Se souvient de sa source en tombant dans le fleuve. ≫

|

| Sonnet de Paul Manivet (

1856

-

1930

)

|

- ↑

≪ L'aiguo de la grand sorgo que passa dins Avignoun per fayre la curado... ≫

Maynegre 1991

,

p.

156.

- ↑

Ces etablissements avaient ete fondes par Paul et Gabriel Saltarelli, petits-fils de Gabrielle Saltarelli qui œuvra a la chapelle des Penitents gris.

- ↑

Ces freres enseignant a lire etaient pourtant repute Freres Ignorantins. Marc Maynegre cite le texte du

Courrier d'Avignon

saluant leur depart :

≪ Le 20 septembre 1766, les Freres des ecoles chretiennes, dits Ignorantins, charrient leurs meubles et effets qu'ils avaient dans leur ancienne maison ou couvent, cise (sic) au milieu de la petite ruelle que l'on rencontre la premiere apres la porte de l'eglise des Penitents gris ≫

.

- ↑

Le Bourg-Neuf, dit encore Bourguet de la Guignoha ou la Bonne Carriere, se situait pres du Portail Limbert vieux (

Portali Ymberti antico ou Pourtau Pen ou Portale Pictum

) ou Portail Peint qui etait ainsi nomme a cause d’une peinture representant les sept peches capitaux.

- ↑

a

b

c

et

d

Maynegre 1991

,

p.

76.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

159.

- ↑

a

b

c

et

d

Maynegre 1991

,

p.

77.

- ↑

Girard 2000

,

p.

17.

- ↑

a

et

b

Girard 2000

,

p.

28.

- ↑

Girard 2000

,

p.

57.

- ↑

Girard 2000

,

p.

303.

- ↑

Girard 2000

,

p.

218.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

150.

- ↑

a

b

c

et

d

Maynegre 1991

,

p.

112.

- ↑

Maynegre 1991

.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

106.

- ↑

a

b

et

c

La rue des Teinturiers : Une promenade erudite avec Marc Maynegre

- ↑

a

b

c

et

d

Achard 1857

,

p.

171.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

108.

- ↑

Aime Autrand,

Le Departement de Vaucluse de la defaite a la Liberation (mai 1940-25 aout 1944)

, Ed. Aubanel, Avignon, 1965,

p.

131.

- ↑

La salle Benoit XII sur le site evene

- ↑

a

et

b

Maynegre 1991

,

p.

68.

- ↑

a

et

b

Maynegre 1991

,

p.

69.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

70.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

73.

- ↑

a

et

b

Maynegre 1991

,

p.

75.

- ↑

a

b

et

c

Dominique Amic, proprietaire de l'abbaye Saint-Hilaire, indienneur a Avignon en 1792

d'apres Hyacinthe Chobaud

- ↑

a

b

et

c

Bailly 1986

,

p.

25.

- ↑

Adele Seigle,

La culture de la garance dans la region provencale

, Annales de la Faculte de droit d'Aix-en-Provence,

n

o

16, 1937.

- ↑

a

b

c

et

d

Maynegre 1991

,

p.

135.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

87.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

88.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

89.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

90.

- ↑

Chobaud 1938

,

p.

10-14.

- ↑

Chobaud 1938

,

p.

10-12.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

84-86.

- ↑

a

et

b

Maynegre 1991

,

p.

137.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

93.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

52.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

133.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

156.

- ↑

a

et

b

Maynegre 1991

,

p.

95.

- ↑

≪

Fiche 93C84007

≫

.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

96.

- ↑

a

b

c

d

et

e

Jean-Paul

Clebert

,

Guide de la Provence mysterieuse

, Paris, Ed. Tchou,

, p.85

.

- ↑

a

b

c

d

et

e

Clebert 1965

,

p.

86.

- ↑

≪

Miracle des Eaux

≫, sur

penitentsgris.fr

.

- ↑

a

b

et

c

Maynegre 1991

,

p.

153.

- ↑

a

b

et

c

Maynegre 1991

,

p.

117.

- ↑

Les trois brevets de Fabre en 1860

- ↑

a

b

c

d

et

e

Maynegre 1991

,

p.

118.

- ↑

Il s'agit de

Louis Sanctus de Beeringen

.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

178.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

179.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

197.

- ↑

a

et

b

Maynegre 1991

,

p.

15.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

16-17.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

18.

- ↑

Le Theatre des Hivernales

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

51.

- ↑

Le Theatre du Balcon

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

63.

- ↑

Professeur Jean-Paul Doucet,

Dictionnaire de droit criminel

a la rubrique Bordel

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

134.

- ↑

Girard 2000

,

p.

50-51.

- ↑

Gustave Bayle,

Notes autour de l’histoire de la prostitution au Moyen Age dans les provinces de la France meridionale

, Memoires de l’Academie du Vaucluse,

1

er

serie, t. VI et passim, 1887.

- ↑

a

et

b

Maynegre 1991

,

p.

111.

- ↑

Maynegre 1991

,

p.

113.

- ↑

Le Festival et la rue des Teinturiers

- ↑

Felix Gras,

Li Rouge dou Miejour

, edition princeps Roumanille, Avignon, 1892

- ↑

Paul Manivet,

Les rues d'Avignon. Sonnets

, Edition des Artistes, 1913

- Paul

Achard

,

Dictionnaire historique des rues et places de la ville d'Avignon

, Avignon, Ed. Seguin aine,

(

lire en ligne

)

(

BNF

36388193

)

.

- Hyacinthe

Chobaud

, ≪

L'industrie des indiennes a Avignon et a Orange de 1677 a 1884

≫,

Memoires de l'Academie de Vaucluse

,

- Joseph

Girard

,

Evocation du vieil Avignon

, Paris, Ed. de Minuit,

,

3

e

ed.

(

1

re

ed.

1958), 446

p.

(

ISBN

2-7073-1353-X

,

BNF

38780472

,

presentation en ligne

)

- Marc

Maynegre

,

De la Porte Limbert au Portail Peint : histoire et anecdotes d’un vieux quartier d’Avignon

, Avignon, Sorgues,

, 209

p.

(

ISBN

2-9505549-0-3

,

BNF

35470261

)

- Robert

Bailly

,

Dictionnaire des communes du Vaucluse

, Avignon, Ed. A. Barthelemy,

(

ISBN

2903044279

)

.

Sur les autres projets Wikimedia :