Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.

L'

opera Garnier

[

a

]

, ou

palais Garnier

[

a

]

, est un theatre national qui a la vocation d'etre une academie de musique, de choregraphie et de poesie lyrique ; il est un element majeur du patrimoine du

9

e

arrondissement de Paris

et de la capitale. Il est situe

place de l'Opera

, a l'extremite nord de l'

avenue de l'Opera

et au carrefour de nombreuses voies

[

b

]

.

L'edifice s'impose comme un

monument

particulierement representatif de l'

architecture eclectique

et du style historiciste de la seconde moitie du

XIX

e

siecle

. Sur une conception de l’architecte

Charles Garnier

retenue a la suite d’un

concours

, sa construction, decidee par

Napoleon

III

dans le cadre des

transformations de Paris

menees par le

prefet Haussmann

et interrompue par la

guerre de 1870

, fut reprise au debut de la

Troisieme Republique

, apres la destruction par incendie de l’

opera Le Peletier

en

1873

. Le batiment est inaugure le

par

le president Mac Mahon

sous la

III

e

Republique.

Cet opera a ete appele ≪

opera de Paris

≫ jusqu'en

1989

, date a laquelle l'ouverture de l'

opera Bastille

, egalement opera de Paris, a influe sur son appellation. On le designe desormais par le seul nom de son architecte : ≪ opera Garnier ≫ ou ≪ palais Garnier ≫. Les deux

operas

sont aujourd'hui regroupes au sein de l'

etablissement public a caractere industriel et commercial

≪

Opera national de Paris

≫,

institution publique

francaise dont la mission est de mettre en œuvre la representation de spectacles lyriques ou de ballet, de haute qualite artistique.

L'opera Garnier est classe

monument historique

depuis le

. Il est

accessible

par le

metro

(

station Opera

), par le

RER

(

ligne A

,

gare d'Auber

) et par le

reseau de bus RATP

.

Le

,

Napoleon

III

est vise par un

attentat

,

rue Le Peletier

ou se situe la

salle d'opera Le Peletier

. Des

republicains italiens

, diriges par

Felice Orsini

, jettent plusieurs ≪

machines infernales

≫ dans le cortege et la foule qui l'entoure mais le couple imperial est miraculeusement epargne, malgre huit morts et pres de cent quarante-deux blesses. La construction d'une nouvelle salle dans une grande rue moins propice aux attentats est decidee par l'empereur, au lendemain meme du drame, pour la construction d'un nouveau grand theatre digne de Paris. Le projet est declare d'utilite publique par

arrete

imperial du

[

1

]

.

Pour certains

historiens

,

Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc

semble a l'origine de l'idee d'un concours, craignant l'attribution du projet et la direction du chantier a

Charles Rohault de Fleury

, architecte ordinaire de l'Opera et donc logiquement destine a realiser cette nouvelle commande. Selon l'avis d'autres specialistes, ce sont

Napoleon

III

et surtout son epouse, l'

imperatrice Eugenie

, qui souhaitent ecarter Rohault de Fleury pour favoriser Viollet-le-Duc

[

2

]

.

Toujours est-il que le

concours

, pour l'edification d'une ≪ Academie imperiale de musique et de danse ≫

[

3

]

attendue depuis cinquante ans, est organise et annonce dans un second

arrete

du

de la meme

annee 1860

. L'usage voulait que l'on fasse appel a un architecte designe. Le prefet de Paris,

Haussmann

, en urbaniste intransigeant, propose une parcelle exigue et mal adaptee a ce projet

[

4

]

.

L'evenement est tel que les Parisiens et la province suivent le deroulement de la competition et attendent impatiemment le resultat.

Charles Garnier

, photographie par l'atelier

Nadar

en 1870

[

5

]

.

Charles Garnier

, photographie par l'atelier

Nadar

en 1870

[

5

]

.

Charles Garnier

(1825?1898) est

premier grand prix de Rome

en 1848. C'est toutefois un jeune architecte n'ayant pas encore fait veritablement ses preuves sur un projet de grande envergure. Ambitieux et seconde de confreres et nombreux amis de l'Ecole des Beaux-Arts, pour partie d'entre eux qui sont egalement laureats de la meme distinction, il remet un projet innovant dont les chassis portent le numero 38 et une

devise

? les projets devant rester anonymes ? qui resume assez bien le caractere de son auteur :

≪ J'aspire a beaucoup, j'attends peu ≫

.

Le jury

[

6

]

est preside par le

prince Walewski

, fils naturel de

Napoleon

I

er

et de la

comtesse Walewska

. Ce serait Alexandre Colonna Walewski qui serait a l'initiative de ce concours selon Pierre Pinon

[

7

]

. Il est confie a ce groupe d'experts la lourde charge d'examiner, en cinq sessions eliminatoires, les dessins des cent soixante et onze candidats.

Le

, Charles Garnier est proclame vainqueur a l'unanimite : sa proposition esthetique et d'une haute technicite surprend et seduit le plus grand nombre. Il reunit plusieurs

styles

harmonieusement agences qui agrementent aussi bien

elevations

et decors interieurs.

Les principales critiques vont porter d'abord sur l'exterieur et sa succession de volumes distincts qui expriment les emplacements de la salle de spectacle, de la cage de scene et des batiments administratifs qui se devinent aisement et le tout s'enchaine en une composition aussi erudite qu'evidente. Plans, coupes et

facades

sont d'une grande clarte, et le rapport de grandeur inhabituel entre le volume de la salle et celui de la scene et de ses

dispositifs sceniques

etonne. A l'interieur du theatre, les pourfendeurs du projet s'emportent face aux abondantes dorures du grand foyer et de la salle, les jugeant dispendieuses : ≪ Trop d'or ! Trop d'or ! ≫ (il s'agit en fait la plupart du temps de peintures dorees et non d'or pur)

[

8

]

; le restaurant du glacier n'existe pas, le pavillon de l'empereur dechu, ses rampes, ecuries et remises n'ont plus d'usage, la bibliotheque musicale n'est pas aboutie ; les remarques desobligeantes ne manquent pas.

Charles Garnier, architecte et auteur, explique des 1871 les tenants et motivations de son projet dans son livre

Le theatre

[

9

]

. Il publie egalement en 1878 ses conclusions apres l'inauguration et repond aux nombreuses critiques :

Le Nouvel Opera de Paris

1878 (vol.1/2)

[

10

]

puis en 1881

Le Nouvel Opera de Paris

(vol. 2/2)

[

11

]

. Il publie egalement

Le Nouvel Opera de Paris - Estampe

1/2

[

12

]

et

Le Nouvel Opera de Paris - Estampe 2/2

[

13

]

. Quatre autres publications suivent :

La sculpture ornementale

[

14

]

,

Les peintures decoratives

[

15

]

,

Statues decoratives

[

16

]

et

Bronzes

[

17

]

. Precedemment, en 1869, Garnier avait publie

A travers les arts

[

18

]

. Des l'inauguration de l'Opera a paru

Le Nouvel Opera de Paris Le monument - les artistes

[

19

]

. L'

archiviste

en titre,

Charles Nuitter

, a fait paraitre en 1875

Le Nouvel Opera

[

20

]

.

Le jour de l'inauguration du Palais qui porte son nom, Charles Garnier est promu officier de la Legion d'honneur

[

21

]

. L'

Academie des Beaux-Arts

lui rend hommage

[

22

]

en 1899.

Panneau Histoire de Paris

.

Panneau Histoire de Paris

.

Le choix de l'emplacement est propose, pour la competition, par le

prefet Haussmann

; c'est un terrain destine a etre entoure de hauts

immeubles de rapport

. Ses dimensions et sa forme tres particuliere resultent des recents traces voulus par l'

urbaniste

. D'importantes contraintes s'imposent ainsi aux differents concurrents puis a l'architecte laureat.

La difficulte de concevoir un edifice d'une aussi grande envergure sur une surface en

losange

et

dissymetrique

[

23

]

amene Garnier a demander divers amenagements et cela a plusieurs reprises. Mais Haussmann reste intraitable. L'architecte gardera malgre tout l'espoir que les batiments alentour seront remplaces par des

jardins

afin que les Parisiens puissent apprecier une œuvre se suffisant a elle-meme.

Croquis initial de Garnier en 1860, l'attique est en retrait de la facade.

Croquis initial de Garnier en 1860, l'attique est en retrait de la facade.

Les immeubles voisins font l'objet d'une entorse aux stricts reglements

[

24

]

que le prefet Haussmann a lui-meme fixes et depassent la hauteur autorisee. Les facades de l'opera risquent donc d'apparaitre plus basses que leur

environnement

[

25

]

. En reaction, le maitre d'œuvre decide de modifier ses dessins au dernier moment et de modifier l'etage

attique

pour que le projet et ses elevations conservent l'aspect prestigieux indispensable a l'edifice. L'attentat de l'

opera Le Peletier

incite a imaginer, pour les sorties au spectacle de l'empereur, un itineraire rapide et securise entre le

Louvre

et le nouvel Opera. Le percement de l'

avenue de l'Opera

parachevera ce projet.

Choix des artistes, artisans et entrepreneurs

[

modifier

|

modifier le code

]

L'architecte Garnier s'entoure de confreres rencontres pendant ses etudes et notamment d'autres grands prix de Rome qui le seconderont dans les dessins du projet definitif (plans, coupes, facades, details de construction et de decoration) et dans l'inspection reguliere du chantier.

C'est

ainsi que

Victor Louvet

,

premier grand Prix de Rome

en 1850, devient son adjoint et bras droit.

Aide de Louvet, le laureat du concours supervise le choix des entreprises et des differents

artistes

[

26

]

et

artisans

:

peintres

,

sculpteurs

,

marbriers

,

staffeurs

,

stucateurs

,

mosaistes

,

parqueteurs

,

ebenistes

,

ferronniers

,

doreurs

,

tapissiers

et autres

ornemanistes

.

Interieur de l'agence.

Interieur de l'agence.

L'agence des travaux.

L'agence des travaux.

Garnier fait construire un batiment provisoire dans la

rue Neuve des Mathurins

, au nord-est du chantier ; ce sera l'agence des travaux

[

27

]

qui comprend un rez-de-chaussee, un

etage

dont l'acces est permis par un escalier et une

coursive

exterieure. Des dizaines de constructions ephemeres sont dressees ; ateliers, hangars, cantines, bureau de controle des materiaux, palissades, et logement des gardiens au portail d'entree.

Le debut des travaux

[

28

]

a lieu en 1861, mais officiellement la pose de la premiere pierre se deroule l'annee suivante, le

. Lors des

fouilles

et des excavations, destinees a la realisation des massifs de

fondations

, les travaux doivent brusquement s'interrompre. Le niveau de la

nappe phreatique

[

29

]

est rapidement atteint et la situation oblige a la mise en place

[

30

]

d'un batardeau

[

31

]

et de pompes a vapeur fonctionnant jour et nuit pendant huit mois, assechant tous les puits des quartiers alentour.

Chantier de l' Opera en 1866

Chantier de l' Opera en 1866

Un cuvelage (ou

radier

) en

beton

[

32

]

de grandes dimensions est cree. Bientot rempli d'eau, ce dernier permet aux

infrastructures

de resister a la

pression

sous-jacente des eaux d'

infiltration

, estimee a 2000 tonnes, et de mieux repartir les charges d'une partie des batiments dans un sous-sol de qualite mediocre. Apres la construction, il sert de reservoir pour les pompiers en cas de sinistre. Cette particularite donne naissance a la legende d'un lac souterrain alimente par un cours d'eau portant le nom de ≪

Grange-Bateliere

≫, exploite et entretenu par le celebre roman de

Gaston Leroux

,

le Fantome de l'Opera

. En realite, la riviere coule plus loin, sous le futur emplacement d'un grand magasin.

La construction s'etend sur pres de quinze annees, de 1861 a 1875. Elle est soigneusement cachee derriere des

echafaudages

recouverts de planches et de

verrieres

qui masquent tout particulierement la facade principale pour que l'effet de surprise soit total, jusqu'a l'inauguration provisoire et partielle de 1867. C'est l'entrepreneur de travaux publics Adolphe Violet

[

33

]

qui a la charge de la maconnerie

[

34

]

. L'atelier des photographes Delmaet et Durandelle

[

35

]

,

[

36

]

est attache au chantier et realise de nombreux cliches durant toutes les phases de la construction

[

37

]

,

[

38

]

.

Charles Marville

[

39

]

, le photographe officiel de la Ville de Paris, photographia sur commande de celle-ci les travaux du percement de l'

avenue de l'Opera

[

40

]

. L'opera Garnier constitue le prototype et la synthese du ≪

style Second Empire

≫ (ou ≪ style

Napoleon

III

≫), qui devient le style ultra-moderne de la periode romantique a la fin du

XIX

e

siecle.

Pendant toute la duree du chantier, les fonds accordes ne cessent d'evoluer

[

41

]

selon les imprevus d'ordre technique, des aleas dus a des choix de politique interieure, mais aussi des relations internationales

[

42

]

.

Ainsi, le Conseil des batiments civils impose, tres tot, une forte reduction budgetaire en restreignant l'enveloppe globale de moitie : quinze millions de

francs-or

sont alloues au lieu des vingt-neuf annonces initialement. Pourtant le chiffre de depart est bientot depasse ; les comptes, remis a jour en 1864, aboutissent a une facture nettement plus elevee atteignant la somme de vingt-quatre millions de francs.

Garnier entoure de ses proches collaborateurs (1870).

Garnier entoure de ses proches collaborateurs (1870).

Le chantier est ralenti, voire interrompu a plusieurs reprises. Les credits indispensables sont parfois reaffectes a des projets juges prioritaires ou plus populaires, tels que l'

Hotel-Dieu

a Paris. Pendant la

guerre contre la Prusse

, la construction est completement interrompue. Lors de la

Commune de Paris

, l'Opera (comme d'autres monuments parisiens) subit des destructions et doit faire face a des reparations pour un montant de trois cent mille francs-or

[

42

]

(un

franc

de 1850 est evalue a 3,27

euros

[

43

]

).

A l'avenement de la

Troisieme Republique

, l'argent necessaire a la reprise des travaux est attribue avec parcimonie. Ce n'est qu'a la suite de la destruction de la

salle Le Peletier

, incendiee en octobre 1873, que l'on reunit les sommes indispensables a l'achevement du gros œuvre et de la decoration interieure. L'architecte se voit attribuer une derniere rallonge de six millions neuf cent mille francs, sous condition expresse d'achever l'edifice dans un delai d'un an et demi.

La livraison de l'opera a lieu le

, pour un montant total de trente-six millions de francs-or. Certains lieux restent inacheves comme la rotonde du Glacier et la galerie du Fumoir.

Demolitions dans la future avenue, au fond et au centre l'Opera deja inaugure.

Demolitions dans la future avenue, au fond et au centre l'Opera deja inaugure.

Napoleon

III

demande a Haussmann d'amenager une avenue reliant le

palais des Tuileries

, ou il reside, au batiment de Garnier. Large et dotee d'un acces direct au

pavillon

de l'empereur, cette artere permettrait au souverain de circuler sans risque d'un nouvel attentat. L'architecte de l'Opera, rejoui de voir son œuvre mise en valeur d'une facon aussi spectaculaire, dira que cette entreprise doit avoir l'effet ≪

d'une trompette que l'on souffle dans la chambre d'un malade

≫.

Mais Garnier s'oppose violemment a l'urbaniste sur un point a ses yeux essentiel : la plantation d'arbres. Rien ne doit venir perturber la perspective et dissimuler son œuvre. Haussmann est oblige de ceder. L'

avenue de l'Opera

ne s'inscrit pas, a l'origine, dans le plan d'urbanisme devant remodeler Paris. Elle demeure comme le seul percement du baron Haussmann qui n'ait pas de reelle utilite, sinon de preserver la securite du prince et de permettre la realisation d'

immeubles

de rapport ultra-modernes avec commodites et ≪ gaz a tous les etages ≫.

Ce nouvel axe de circulation devait d'ailleurs etre baptise ≪ avenue Napoleon III ≫.

L'inauguration

par le marechal

Patrice de Mac-Mahon

, se deroule le 19 septembre 1877 au milieu d'echafaudages et des immeubles en construction

[

44

]

.

Cette percee oblige a la demolition de tout un quartier, et a l'arasement definitif de la

butte des Moulins

. Les problemes lies aux nombreuses

expropriations

genent considerablement le bon deroulement des travaux et le respect des delais prevus. Ainsi, l'avenue de l'Opera n'est achevee qu'en 1879, bien apres la fin de l'edification du palais Garnier et la chute du Second Empire.

Facade sud en 1866.

Facade sud en 1866.

Une premiere inauguration a lieu le

pour la seule facade principale, achevee jusqu'aux

mascarons

,

guirlandes

et

bas-reliefs

les plus delicats de la

frise

de l'

attique

. En effet, a l'occasion de l'

Exposition universelle de 1867

et a la demande de l'empereur, ce morceau de bravoure si attendu est inaugure bien avant que le reste de l'ouvrage ne soit termine. L'

imperatrice Eugenie

commenta : ≪

Qu'est-ce que c'est que ce style-la ? Ce n'est pas un style !... Ce n'est ni du grec, ni du

Louis XV

, pas meme du

Louis XVI

.

≫ et Charles Garnier de repondre : ≪

Non, ces styles-la ont fait leur temps... C'est du

Napoleon

III

! Et vous vous plaignez !

≫

Incendie de l'opera Le Peletier (1873).

Incendie de l'opera Le Peletier (1873).

Les travaux sont interrompus en raison de la

guerre franco-allemande de 1870

. Les batiments inacheves sont requisitionnes pour y entreposer des vivres pour les militaires et de la paille pour les chevaux. La

defaite de Sedan

, en 1870, provoque la chute de l'Empire, l'occupation militaire de la capitale et conduit a l'episode de la

Commune de Paris

de 1871. L'avenement du gouvernement provisoire de

Thiers

, puis de la

Troisieme Republique

, ne change rien a la situation. Si, dans un premier temps, les difficultes economiques de la France ne permettent pas de poursuivre les depenses excessives engagees pour le futur opera, c'est ensuite et surtout pour le symbole qu'il represente et l'embarras qu'il cree au sein des nouvelles elites que l'on hesite a prendre la decision d'achever la commande d'un regime discredite. On ne sait que faire, sinon renvoyer Garnier et continuer a utiliser la salle de la rue Le Peletier.

Le

, le vieil

opera de la rue Le Peletier

? qui servait d'opera provisoire a Paris

depuis 1821

? est detruit dans un incendie. L'architecte est rappele pour achever le chantier du nouvel Opera ; mais il peine pour reunir ses collaborateurs disperses, les entreprises et tous les artisans qui viennent de traverser une periode d'incertitude. Des deconvenues surgiront : l'augmentation du cout des matieres premieres, la disparition d'artistes laissant des modeles inacheves, des plans non respectes entrainant des consequences decoratives irreparables.

L'inauguration du palais Garnier

en 1875

.

L'inauguration du palais Garnier

en 1875

.

L'inauguration a lieu le mardi

en presence du

president de la Republique

Mac Mahon

, du

lord-maire

de

Londres

, du

bourgmestre

d'

Amsterdam

, de la

famille royale

d'

Espagne

et de pres de deux mille invites venus de l'

Europe

entiere et d'ailleurs. Le programme comprend :

Charles Garnier aurait ete invite (les sources divergent sur ce point). Il doit payer sa place dans une seconde loge. Cet incident, particulierement regrettable et d'ailleurs raille par la

presse

de l'epoque ? ≪

une administration faisant payer a l’architecte le droit d’assister a l’inauguration de son propre monument !

≫ ?, exprime un rejet des nouveaux gouvernants envers ceux qui, de pres ou de loin, ont servi l'empereur dechu, mort en 1873, et l'habituelle ingratitude des puissants envers les

artistes

.

Le

, c'est le

bal masque et travesti de l'Opera

, evenement annuel du

Carnaval de Paris

, il rassemble huit mille participants

[

45

]

. La derniere edition de ce bal, cree en

1715

, s'y deroulera en

1903

.

En octobre 1896, a l'occasion de leur visite en France, le tsar russe

Nicolas II

et son epouse

Alexandra

se rendent a l'opera, ou ils assistent a une representation en compagnie du president de la Republique

Felix Faure

. A leur sortie

place de l'Opera

, vers minuit quinze, une foule nombreuse acclame le couple imperial

[

46

]

.

De 1875 a 1900

La direction du nouvel Opera est assuree par :

De 1900 a 1945

De 1900 a 1945, le palais Garnier connait trois directeurs. Un statut special leur confere, depuis la creation de l'

Academie royale de musique

par le roi

Louis XIV

en

1669

, une gestion artistique et financiere entierement privee, dite ≪ le privilege ≫. L'Etat n'apporte alors qu'une subvention relativement maigre pour la conservation du monument et non pour son fonctionnement ou sa programmation.

Pedro Gailhard.

Pedro Gailhard.

- Pedro Gailhard

[

47

]

, chanteur lyrique repute pour sa tessiture de

basse-chantante

, succeda a

Auguste Vaucorbeil

et fut le premier artiste a exercer cette fonction. Deja aux commandes de l'Opera depuis 1884, avec une breve interruption, il y restera au total durant 21 ans, jusqu'en 1907.

Gailhard

favorisera particulierement les productions et creations lyriques au detriment du

corps de ballet

qu'il negligera.

Claude Debussy

[

48

]

critiquera avec violence

≪ un Opera de Paris stagnant dans la routine ≫

, alors que lui-meme preparait deja des œuvres qui allaient, a l'instar de Garnier evoquant avec enthousiasme le percement de l'avenue de l'Opera,

≪ faire l'effet d'une trompette qu'on souffle dans la chambre d'un malade ≫

. Durant sa direction, une innovation technique majeure est realisee en 1903 : la centrale thermique et ses generateurs

[

49

]

, qui assuraient depuis 1887, l'autonomie de la production d'electricite

[

50

]

en sous-sol, cederent la place au modernisme en recevant la fourniture du reseau parisien (bientot gere par la

Compagnie parisienne de distribution d'electricite

) devenu apte a delivrer toute la puissance necessaire a un theatre si vaste. Ayant quitte l'Opera et l'Europe, Pedro Gailhard se rendra aux Etats-Unis pour assurer la direction du Conservatoire national de musique a New-York

[

51

]

.

- Andre Messager

,

Andre Messager en 1914.

Celebre compositeur et chef d'orchestre, administre l'Opera a partir de 1907. Des son arrivee, il renove

[

52

]

entierement la salle de spectacle, les sols, les fauteuils, les peintures et agrandit la fosse d'orchestre. Il dirige pendant sept ans, jusqu'au debut de la

Premiere Guerre mondiale

en 1914. Durant cette periode, il a pour co-directeur

Leimistin Broussan

. Le journal de regie de

Paul Stuart

, regisseur general et metteur en scene, revele le detail de l'organisation

[

53

]

. Messager nomme

maitre de ballet

le danseur et choregraphe russe

Ivan Clustine

qui renovera le corps de ballet. Messager et Broussan devront gerer les degats materiels de la

crue centennale

de la Seine, l'inondation totale des gigantesques caves du theatre des le

, noyant les nombreux caloriferes, les reseaux electriques et les machineries des dessous de la cage de scene. Durant sa direction,

Leo Staats

sera le maitre de ballet et enseignant (jusqu'en 1939) qui redonnera a la danse masculine une importance perdue dans le romantisme du siecle precedent.

Andre Messager en 1914.

Celebre compositeur et chef d'orchestre, administre l'Opera a partir de 1907. Des son arrivee, il renove

[

52

]

entierement la salle de spectacle, les sols, les fauteuils, les peintures et agrandit la fosse d'orchestre. Il dirige pendant sept ans, jusqu'au debut de la

Premiere Guerre mondiale

en 1914. Durant cette periode, il a pour co-directeur

Leimistin Broussan

. Le journal de regie de

Paul Stuart

, regisseur general et metteur en scene, revele le detail de l'organisation

[

53

]

. Messager nomme

maitre de ballet

le danseur et choregraphe russe

Ivan Clustine

qui renovera le corps de ballet. Messager et Broussan devront gerer les degats materiels de la

crue centennale

de la Seine, l'inondation totale des gigantesques caves du theatre des le

, noyant les nombreux caloriferes, les reseaux electriques et les machineries des dessous de la cage de scene. Durant sa direction,

Leo Staats

sera le maitre de ballet et enseignant (jusqu'en 1939) qui redonnera a la danse masculine une importance perdue dans le romantisme du siecle precedent.

Les pompiers vident les caves de l'Opera apres la crue de la Seine (1910).

Les pompiers vident les caves de l'Opera apres la crue de la Seine (1910).

Sous la direction de Messager, l'Opera accueillera les concerts russes de

Serge Diaghilev

des 1907, ce qui n'ira pas sans mal avec les musiciens titulaires de l'orchestre. Messager, epris de modernisme, negocie en 1909 avec Diaghilev une representation extraordinaire des

Ballets russes

; le succes est de grande ampleur. L'annee suivante, c'est toute la deuxieme saison de la troupe du ballet de Diaghilev qui s'est deroulee a l'opera Garnier, ou eurent lieu une dizaine de creations choregraphiques dont

L'Oiseau de feu

en 1910 avec la musique de

Stravinsky

et

Tamara Karsavina

dans le role-titre. La plupart des ballets sont toujours au repertoire de l'opera Garnier. Le succes public phenomenal de la premiere saison des Ballets russes au

theatre du Chatelet

avait apporte un souffle neuf dans les mondes de la choregraphie, la musique, la peinture des decors et les costumes. Le public d'alors etait avide d'art contemporain.

Jacques Rouche en 1914.

Jacques Rouche en 1914.

- Jacques Rouche

est nomme le

a la tete de l'Opera qui, ferme pour cause de guerre, ne rouvrira partiellement qu'en decembre. Cela lui donne du temps pour elaborer des projets, des programmes et une modernisation de cette Academie. Il obtient le statut de

MH

[

54

]

pour le Palais Garnier par decision du

de la

Commission superieure des monuments historiques

: l'architecture, les decorations interieures et exterieures sont classees, quarante-huit ans apres l'inauguration du monument de Garnier. Son livre

L'art theatral moderne

[

55

]

,

[

56

]

publie en 1910, reedite en 1924 avec traduction en anglais, contient les propositions qu'il met en œuvre. Rouche est le premier directeur a organiser la retransmission radiophonique en direct des spectacles de l'Opera quand la

radio

apparait en

1924

. Durant son mandat a lieu la creation en 1928 du ballet contemporain

Bolero

compose la meme annee par le compositeur

Maurice Ravel

. Cree par

Ida Rubinstein

, c'est un succes considerable qui sera interprete durant des decennies.

Rouche se lie d'amitie avec Diaghilev ; apres la mort de ce dernier (1929) et la fin des Ballets russes, il retient les talents de

George Balanchine

,

Serge Lifar

et bien d'autres qui apportent a l'Opera, son corps de ballet et son ecole, une notoriete mondiale mais aussi des recettes de billetterie qui triplent lors des creations. Les decorateurs

Leon Bakst

,

Alexandre Benois

et

Natalia Gontcharova

inspirent les generations suivantes. Le directeur est un ardent promoteur de la creation contemporaine, tant lyrique que choregraphique. Il connait une annee 1936 difficile : le 6 mars, le rideau de fer ne peut etre ouvert car sa machinerie est bloquee avant le debut du spectacle, la representation de

Castor et Pollux

est annulee. Le theatre est ferme le 30 juin pour effectuer des travaux de renovation de la salle de spectacle et surtout des modifications structurelles de la cage de scene (installation du gigantesque panorama par l'architecte

Joseph Marrast

). Les representations reprennent le

au

theatre Sarah Bernhardt

(aujourd'hui Theatre de la Ville), mais un incendie se declare dans le palais Garnier le 13 septembre vers minuit dans la cage de scene, toutefois maitrise en deux heures par les pompiers. Les travaux de refection se prolongent et l'Opera se delocalise le 30 novembre au

theatre des Champs-Elysees

, ou il reste jusqu'au

, date de la reouverture du palais avec une representation de

Lohengrin

. En 1938, l'Opera est l'objet de grands travaux souterrains pour l'installation de son raccordement au reseau de chauffage de la

CPCU

. Un nouveau systeme de climatisation est mis en place dans la salle de spectacle.

Dans le domaine lyrique, Jacques Rouche convie une generation de compositeurs francais contemporains

[

57

]

a creer pour l'Opera tout en ouvrant le repertoire aux œuvres etrangeres, avec

160 creations

, dont :

Padmavati

d'

Albert Roussel

,

Le Jardin du Paradis

d'

Alfred Bruneau

,

Le Chevalier a la rose

et

Elektra

de

Richard Strauss

,

Marouf, savetier du Caire

d'

Henri Rabaud

,

Turandot

de

Giacomo Puccini

,

La Tour de feu

de

Vittorio Rieti

,

Œdipe

de

Georges Enesco

,

L'Enfant et les sortileges

de

Maurice Ravel

,

Le Marchand de Venise

de

Reynaldo Hahn

,

Medee

de

Darius Milhaud

[

58

]

. Cela represente egalement la creation de plus de

700 decors

et

5000 costumes

. L'Opera emploie alors plus de mille personnes.

En raison de la faillite de l'

Opera-Comique

en 1932, l'Etat crea la

Reunion des theatres lyriques nationaux

(RTLN) pour assurer la gestion artistique et financiere des deux salles, l'Opera-Comique devenant une succursale de l'Opera. Jacques Rouche en est le president de 1939 a 1944. Apres avoir pris le chemin de l'exode selon les directives gouvernementales, avec une partie de l'orchestre au debut de la

Seconde Guerre mondiale

, Rouche est oblige par le

gouvernement de Vichy

de revenir a Paris pour se soumettre a l'

occupation allemande

et, pousse par le nombreux personnel, a garder la direction de l'Opera. A l'automne 1940, les lois d'exclusion a l'encontre des

Juifs

l'obligent a se separer d'une cinquantaine de personnes, mais il maintient leur remuneration jusqu'en decembre 1942. Bien que la Charte du travail d'octobre 1941 ait dissous les syndicats, Jacques Rouche continue a negocier avec eux des indemnites de vie chere, des secours pour les salaries mobilises, il obtient des cartes de travailleurs de force pour les machinistes afin de leur eviter le

S.T.O.

Enfin, il aide financierement plusieurs artistes juifs a quitter l'Europe, notamment

Darius Milhaud

et

Ernest Klausz

. Rouche doit se plier a certaines exigences artistiques imposees par les autorites allemandes, comme des concerts donnes par l'orchestre philharmonique de

Berlin

, mais le theatre reste en etat de marche, dans des conditions tres difficiles, comme le rapporte la danseuse

Claude Bessy

, jeune ballerine, dans ses Memoires

[

59

]

:

≪ le theatre n'etait pas chauffe en hiver ≫

. En cette periode troublee, le chef-tapissier

Jean Rieussec

s'investit au sein du palais a organiser discretement une section de la

Resistance

qui s'etendra aux

musiciens

de l'orchestre et dans le

9

e

arrondissement.

L’opera couvert d'etendards nazis pendant l'

occupation allemande de Paris

(1941).

L’opera couvert d'etendards nazis pendant l'

occupation allemande de Paris

(1941).

A la

Liberation

, les

Chambres civiques

, instaurees pour mettre en œuvre l'

epuration voulue par le gouvernement provisoire

, reprochent a Rouche d'avoir entretenu une collaboration avec l'ennemi pendant l'

Occupation

[

60

]

; par consequent, le president de la RTLN et administrateur de l'Opera est alors revoque par l'Etat, bien que les syndicats, tout le personnel et les artistes (avec en tete la danseuse etoile

Yvette Chauvire

) temoignerent en sa faveur. Lave des soupcons de

collaboration

, il est acquitte par la Justice, mais prefere se retirer definitivement de la vie artistique a Paris. Rouche est reste directeur pendant trente ans

[

61

]

en apportant son mecenat personnel qui a ete estime, selon les archives, a

23 millions

de francs-or (environ

12 millions

d'euros).

Jean Cocteau

dira :

≪ S'il fallait faire la liste des artistes que Jacques Rouche a aides, encourages, propulses sur le devant de la scene, un dictionnaire n'y suffirait pas ≫

[

62

]

. En 1971, la

Mairie de Paris

a decide d'honorer ce directeur par la creation d'une

Place Jacques Rouche

a la croisee des rues

Halevy

,

Gluck

et

Meyerbeer

. Ses deux predecesseurs n'avaient ete honores que par deux salles de repetition portant leur nom.

Depuis 1945

A partir de 1945, une vingtaine de directeurs se succedent a la tete de l'Opera :

Composition architecturale et distribution des batiments

[

modifier

|

modifier le code

]

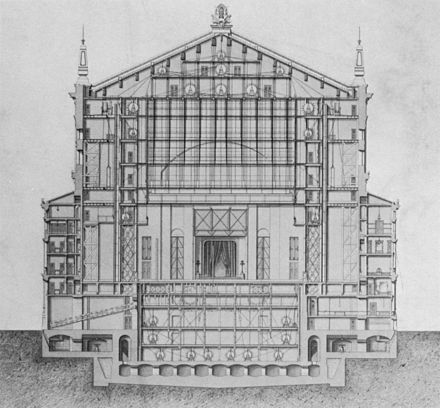

Dessin de construction.

Dessin de construction.

Charles Garnier, tout comme ses devanciers

Jacques-Germain Soufflot

(

opera de Lyon

) et

Victor Louis

(

Grand Theatre de Bordeaux

et

salle Richelieu

pour la

Comedie-Francaise

), deploie une

architecture

spectaculaire. Il souhaite eriger un monument d'inspiration

eclectique

, obeissant ainsi a la mode de son temps, les facades de son theatre lyrique devant offrir un spectacle permanent au pieton de Paris. Son œuvre, qui deviendra l'un des exemples les plus celebres du style propre a la periode

Napoleon

III

, revele un temperament aux penchants multiples et une attraction particuliere pour l'art

baroque

. Si l'architecture de Garnier reunit plusieurs styles, c'est pourtant le baroque, tres en vogue dans les constructions

theatrales

, qui prevaut.

En fidele admirateur de

Victor Louis

et tout en reprenant les caracteristiques essentielles de la salle Le Peletier, les sources d'inspiration de l'architecte sont, en dehors du Grand-Theatre de Bordeaux, les palais

italiens

de la

Renaissance tardive

qu'il a eu le loisir de remarquer durant son sejour a la

Villa Medicis

. Sa periode estudiantine et ses voyages

mediterraneens

le portent de maniere evidente vers le respect des regles et des

ordres architecturaux

et autres subtilites de l'

art

du ≪

Siecle de Pericles

≫. Pour

Hugues Gall

, ancien directeur de l'opera Garnier,

≪

Victor Louis est l’architecte a l’origine de toute la conception qu’a developpee Garnier. Le Grand Theatre de Bordeaux l’avait fascine... avec l’idee de grand salon d’entree, celle des loges et des corbeilles...

≫

[

63

]

.

Garnier tient a superviser lui-meme la

conception

des moindres details des batiments. Il dit avoir pense au parti de

Michel-Ange

pour le plan de la

basilique Saint-Pierre

de Rome, concevant et dessinant ses propres plans architecturaux. Le parti obeit a une

symetrie

rigoureuse a laquelle doivent se plier, dans une grande majorite des cas, les grands

programmes

traites par les

praticiens

sortant de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris.

L'ensemble possede une emprise au sol de 12 000

m

2

[

64

]

et une surface dans l’œuvre totale de 58 000

m

2

(la plus grande du monde a l'epoque, et ce jusque dans les annees 1970), 172

m

de long, 101

m

de large et 79

m

d'elevation. La vaste salle de spectacle peut recevoir environ 2 000 spectateurs. Une

maquette

en coupe longitudinale, (L 5,78m - H 2,40m - P 1,10m, ci-dessous en haut a droite) exposee au

Musee d'Orsay

a ete realisee en 1986 par

Richard Peduzzi

qui a choisi de reproduire l'Opera selon les plans originaux de Garnier

[

65

]

.

Les structures metalliques de la salle de spectacle, vues depuis la scene.

Les structures metalliques de la salle de spectacle, vues depuis la scene.

L'architecte surprend par la diversite des materiaux utilises. Il use, en effet, d'une decoration eclectique, parfois chargee, mais toujours fastueuse et elegante. A l'exterieur comme a l'interieur, le jeu de la

pierre d'Euville

aux nuances blondes, des marbres de couleur et des parties recouvertes d'

or

souligne la qualite du dessin et des proportions et offre a l’œil averti une profusion de details architectoniques. Pour expliquer ce choix d'une grande diversite

chromatique

, Garnier pretend qu'il veut aller a l'encontre de ≪ la tristesse de l'

urbanisme haussmannien

≫.

Admirateur des techniques utilisees par son devancier Victor Baltard

[

66

]

, l'architecte utilise le

fer

et la fonte partout ; la partie des

structures

, tels certains

piliers

, tous les

planchers

maconnes et toutes les

charpentes

sont en metal. Les poutres de longue portee sont composees de metal en lames assemblees par

rivetage

, mode de

construction

en plein developpement dans la seconde moitie du

XIX

e

siecle. Les parquets visibles sont assembles sur lambourdes scellees au bitume sur des sols incombustibles. La salle de spectacle, contrairement a ce que laisse paraitre son habillage, est a la base un volume constitue d'un assemblage metallique qui supporte les charges de ses differents niveaux. Si Garnier reconnait les possibilites nouvelles apportees par ce materiau, il n'en goute cependant pas l'aspect et le cache soigneusement sous la pierre, le

platre

, le

stuc

et tout autre procede de decoration appartenant a la tradition classique. Il ne se sert du metal que pour les aspects pratiques qu'il peut lui apporter : facilite et rapidite de mise en œuvre, legerete.

La pose de

cablages

et l'

electrification

integrale du batiment quelques annees plus tard est facilitee par les conduites de gaz qui avaient ete prevues des la construction pour alimenter les eclairages (les grandes torcheres, par exemple).

Facade sud.

Facade sud.

La grande

facade

, donnant sur la

place de l'Opera

et situee au carrefour de nombreuses percees haussmanniennes, sert de toile de fond a la

perspective

de l'avenue qui sera ouverte un peu plus tard. Elle constitue, en quelque sorte, le

manifeste

de l'artiste. Son trace et ses

proportions

savants comme sa riche polychromie expriment, en une

synthese

habile, l'essence meme de l'architecture eclectique.

Garnier a choisi lui-meme les quatorze

peintres

, les

mosaistes

ainsi que les soixante-treize

sculpteurs

, dont le celebre

Jean-Baptiste Carpeaux

, devant participer a son

ornementation

.

Les quatre groupes principaux en facade sont de gauche a droite :

- La poesie

de

Francois Jouffroy

(avec ses palmes) ;

- La musique instrumentale

d'

Eugene Guillaume

(avec ses instruments de musique) ;

- La Danse

de

Jean-Baptiste Carpeaux

, dont les personnages denudes provoquerent le mecontentement de Parisiens choques (un inconnu alla jusqu'a lancer un encrier sur le chef-d'œuvre de l'artiste dans la nuit du 26 au

) ;

- Le drame lyrique

de

Jean-Joseph Perraud

(avec sa victime agonisante).

Les emmarchements et la

galerie couverte

a

arcades

et

coupoles

plates sur

pendentifs

soutenant la

loggia

forment le point de depart, des l'entree principale sud, d'un cheminement

initiatique

dont l'aboutissement n'est autre que la grande salle et le spectacle qui s'y tient. Garnier a concu la succession des espaces dans le seul but de mettre en condition les futurs spectateurs. Ainsi, les premieres

marches

, situees a l'exterieur du monument, marquent deja la frontiere entre deux mondes ; le premier, celui de la realite et du quotidien, le second, celui du reve et de l'imaginaire. Les differentes statues qui encadrent les entrees sont surplombees de medaillons sculptes par

Charles Gumery

. Ces medaillons representent les compositeurs

Johann Sebastian Bach

,

Domenico Cimarosa

,

Joseph Haydn

et

Giovanni Battista Pergolesi

.

La

loggia

, soulignee par le

portique

du premier

etage

, se presente comme un prolongement du grand foyer donnant sur la

place de l'Opera

. Peu utilise, il est cependant indispensable a l'equilibre du plan comme a celui des elevations frontales et

laterales

. Cette loggia s'inspire directement des maitres de la

Renaissance italienne

tels

Vignole

,

Serlio

ou

Palladio

, de ceux du

classicisme

des

XVII

e

et

XVIII

e

siecles francais comme

Claude Perrault

,

Jules Hardouin-Mansart

ou

Ange-Jacques Gabriel

. Quant au gout prononce pour la polychromie, il est l'expression d'une mode declenchee par des recherches

archeologiques

des

Grands prix de Rome

du

XIX

e

siecle pour leurs ≪ envois ≫, de la

Villa Medicis

, aux membres de l'

Academie des beaux-arts

. La loggia est surplombee de bustes realises par

Louis-Felix Chabaud

qui representent les compositeurs

Daniel-Francois-Esprit Auber

,

Ludwig van Beethoven

,

Giacomo Meyerbeer

,

Wolfgang Amadeus Mozart

,

Gaspare Spontini

,

Philippe Quinault

,

Gioachino Rossini

et

Fromental Halevy

.

Facade ouest.

Facade ouest.

Pavillon de l'Empereur, rampe carrossable et entree de la bibliotheque sur la facade ouest.

Pavillon de l'Empereur, rampe carrossable et entree de la bibliotheque sur la facade ouest.

Cette elevation est visible depuis les rues

Auber

et

Scribe

ainsi que depuis la

place Charles-Garnier

.

L'entree est indiquee par une suite de

colonnes

de marbre vert dont deux sont surmontees d'un grand

aigle imperial

en bronze,

symbole

miraculeusement preserve apres le Second Empire. L'entree etait destinee au seul

Napoleon

III

et a ses proches. La double

rampe

devait leur assurer une circulation securisee et abritee des intemperies en permettant aux voitures de s'arreter a l'interieur meme du

pavillon

de l'Empereur. Les critiques sont particulierement acerbes au sujet de la forme et de la disposition de cet acces depuis la future

place Charles-Garnier

. On juge que l'architecte fait la œuvre de courtisan et non plus de concepteur rigoureux, il a neanmoins respecte le cahier des charges qui lui avait ete impose. Pour ses detracteurs, le dessin de cette rampe contraste de maniere trop brutale avec les autres composantes du plan general. L'ouvrage constitue une entorse a la rigueur de la composition et au bon gout le plus elementaire.

En raison des evenements de 1870, cette partie flanquant la facade ouest de l'Opera fut longtemps inachevee : plusieurs pierres d'

appareillage

non

epannelees

resterent visibles jusqu'a la renovation de la facade en 2010 ou les elements manquants furent termines . Prevu pour que

Napoleon

III

et sa suite puissent penetrer directement au sein de l'edifice et limiter ainsi les risques d'agression, le pavillon de l'Empereur communique directement avec une loge d'avant-scene du cote jardin. Ce sont finalement les presidents de la Republique qui ont l'usage de cette distribution ingenieuse assurant securite et discretion. Cet element de la composition est aussi denomme ≪ pavillon du Chef de l'Etat ≫.

Bibliotheque de l'Opera.

Bibliotheque de l'Opera.

A la mort de l'architecte Garnier, en 1898, il est decide d'eriger un petit

monument

en son souvenir et a sa gloire, qui est inaugure durant l'

annee 1903

. On l'installe au pied de la rotonde de l'Empereur et en retrait des

grilles

qui en protegent l'acces. On peut ainsi decouvrir un

buste

representant Charles Garnier accompagne, de chaque cote, d'un personnage feminin en pied realise egalement en

bronze

dore. Cet ensemble sculpte est pose sur un socle de pierre supportant un grand

cartouche

de metal rectangulaire dont la

ciselure

represente, en creux et doree a la feuille, le plan du niveau principal de l'opera.

Ancien pavillon des Abonnes.

Ancien pavillon des Abonnes.

Rotonde du Glacier.

Cette elevation est visible depuis les

rues Halevy

et

Gluck

ainsi que depuis la

place Jacques Rouche

.

L'entree est precedee, comme celle situee a l'ouest, d'une suite de

colonnes

de marbre vert. Seules, plusieurs

figures

feminines en pied, porte-torcheres en bronze, marquent la difference avec l'acces oppose.

Formant le pendant du pavillon de l'Empereur, le pavillon des abonnes est ouvert par sept arcades en plein cintre donnant acces a la descente a couvert, vaste rotonde couverte d'une coupole de 14

m

de diametre. Deux paires d'obelisques marquent les entrees de la rotonde au nord et au sud. Ce volume avait ete concu a l'origine pour permettre un acces privilegie aux voitures attelees de la clientele abonnee qui louait des loges a l'annee, assurant une part tres importante et reguliere du financement de l'Opera. Cet acces conduit directement a la rotonde des

abonnes

. Ils pouvaient ensuite passer devant le Bassin de la Pythie pour rejoindre l'escalier d'honneur, comme le reste du public.

Mezzanine du

restaurant

.

Mezzanine du

restaurant

.

Garnier avait envisage l'installation d'un restaurant a l'etage dans la rotonde du Glacier, mais pour des raisons budgetaires seul un buffet fut amenage. En 1973 puis en 1992, deux autres projets furent envisages dans la rotonde des abonnes et la descente a couvert, mais resterent sans suite. En 2007, le directeur Gerard Mortier entreprend l'installation d'un restaurant au niveau de la ≪ descente a couvert ≫ qui ne servait plus alors que de lieu de stockage pour les travaux de restauration sur le batiment. Ce quatrieme projet de restaurant porte par

Pierre Francois Blanc

voit le jour le

a l'issue de cinq annees de travail

[

67

]

. Ce projet ultra-moderne concu par l'architecte

Odile Decq

, a recu l'avis favorable de la

Commission nationale des monuments historiques

le

. Le Chef etoile

Christophe Aribert

signe la premiere carte de

L'Opera Restaurant

. En mars 2019, le restaurant est rebaptise "Coco".

Batiments de l'administration et fronton nord de la cage de scene.

Batiments de l'administration et fronton nord de la cage de scene.

Batiment de l'Administration - coupe transversale Foyer de la danse.

Batiment de l'Administration - coupe transversale Foyer de la danse.

Une cour pavee, ceinte d'un mur circulaire, integre un portail monumental

[

68

]

au tympan sculpte, ainsi que deux autres portails

[

69

]

et deux portes secondaires realises en ferronnerie. Les entrees de service se trouvent a l'arriere du batiment. L'ensemble

[

70

]

imposant, du cote nord, est constitue de parties aux formes et reliefs divers ainsi que deux autres parties, a l'est et l'ouest, s'articulant en retour sur les cotes de la cage de scene et jusqu'aux deux pavillons lateraux. Cette partie de l'edifice, nommee l'Administration, abrite les bureaux, les loges des artistes, des magasins utilitaires, des ateliers etages sur huit niveaux.

Arcade

de la facade posterieure. Minerve.

Arcade

de la facade posterieure. Minerve.

Cette facade d'un style classique sobre

[

70

]

est moins decoree que la spectaculaire facade principale mais l'architecte a dirige l'ornementation sur les toits des cinq blocs dont les deux avant-corps, orientes au nord, qui presentent, symetriquement, une vingtaine de souches de cheminees (totalisant

150 conduits

de fumee) ornementees d'etranges masques allegoriques

[

70

]

autrefois surmontes de couronnements en fonte cuivree (disparus vers 1930). Le fronton de la cage de scene comporte un

membre

principal : une grande arcade (de meme dimension que le cadre de scene) qui est surplombee en clef par une des plus grandes sculptures ornementales du palais, un buste de

Minerve

haut de cinq metres, borde de palmes, qui surmonte une grande baie bordee de piedroits ornes des

masques

de la comedie et de la tragedie. Cette facade nord comprend une rangee d'œils-de-bœuf grilles en fonte cuivree ou revetus d'un decor de lyres en mosaique, au-dessus d'une serie de barbacanes qui sont au niveau des troisieme et quatrieme passerelles de service dans les cintres. L'arriere-corps central comprend, jusqu'au septieme niveau : les locaux etages de la salle de repetition des chœurs, la loge des figurants hommes (autrefois nommes comparses), le Foyer de la danse, le magasin a deux niveaux dit le

central-costumes

[

71

]

(les menuiseries d'origine, en pitchpin, font l'objet d'un classement protege) borde d'ateliers pour les couturieres et les tailleurs. Deux cours interieures sont perpendiculaires au mur arriere de la scene. Dans la cour d'entree, la haute porte des decors ouvre vers un monte-charge d'une capacite de onze tonnes pouvant recevoir des decors longs de douze metres, livres au quatrieme niveau, a l'etage de la scene.

Le grand dome central est

couvert

de cuivre

[

72

]

qui, une fois oxyde, prend une couleur verte. Autrefois, les domes des deux pavillons etaient egalement couverts de meme, aujourd'hui ils sont en zinc, comme les autres toits de l'edifice. Certaines decorations des domes couvrant les deux pavillons lateraux sont en plomb. La lanterne du grand dome est en cuivre repousse, dore. Garnier avait projete de dorer les cotes et nervures de ces trois domes mais cette proposition deja en cours a ete abandonnee a la reprise du chantier en 1870.

La facade est surmontee par les

Renommees

, deux groupes realises par

Charles Gumery

,

l'Harmonie

(a gauche) et

La Poesie

(a droite). Ces statues d'une hauteur de 7,50 metres, ont ete restaurees et leur structure interne, en fer, a ete remplacee par de l'inox. Leur dorure d'origine avait ete realisee par

galvanoplastie

dans les ateliers de l'entreprise d'orfevrerie

Christofle

. L'entablement de l'attique est couronne d'une frise en fonte peinte avec un vernis dore, une suite de masques alternes de guirlandes, œuvre du sculpteur

Jean-Baptiste-Jules Klagmann

. Le fronton de la cage de scene est orne de deux

acroteres

(est et ouest) identiques,

La

Renommee

retenant

Pegase

(par

Eugene-Louis Lequesne

), cependant que le sommet recoit l'ensemble forme par

Apollon couronnant la Poesie et la Musique

, d'

Aime Millet

. Ce groupe, haut de 7,50

m

et d'un poids de treize tonnes, fait office de paratonnerre ; il est en bronze naturel, seule la lyre etant doree ; il a ete sculpte directement sur le chantier

[

73

]

par Millet, puis realise en six mois en 1869 par l'atelier Deniere

[

74

]

, et enfin assemble en deux mois au sommet de l'Opera en 1870.

-

L'Harmonie

par Charles Gumery.

-

Le groupe d'Apollon avec la Musique et la Poesie

par Aime Millet.

-

Dome du Glacier (gauche) sur le studio Chauvire.

-

La Poesie

par Charles Gumery.

-

La Renommee retenant Pegase

(cote ouest) par Eugene Lequesne.

-

Grand dome en construction. Au premier plan, la verriere du grand escalier. A gauche, un groupe de couvreurs debout.

-

Le grand dome devant la cage de scene.

-

Lanterne de ventilation (D.8 m) sur le grand dome.

-

Deux danseurs s'amusant sur le toit de l'opera Garnier a l'ete 1928.

Cariatide.

Cariatide.

L'exterieur de l'opera est entoure par soixante luminaires varies

[

75

]

, qui fonctionnerent au gaz jusqu'en 1954. L'ensemble comprend : les

lampadaires

, les

cariatides

(du jour et de la nuit, selon leur position sur les facades laterales est et ouest, sculptees par

Louis-Felix Chabaud

), les

candelabres

, les colonnes pyramidales en marbre fleur de pecher, les

colonnes rostrales

et les colonnes imperiales en

marbre bleu turquin

. Certains luminaires n'avaient pas pu etre realises en bronze, comme le souhaitait Charles Garnier, c'est donc simplement une fonte cuivree qui en constitue la matiere.

Depuis 1990, certains elements ont ete etayes en raison des fortes vibrations provenant du sous-sol (metro) et de la circulation automobile, puis des socles de pierre ont ete changes et des balustrades endommagees ont ete entierement restaurees a l'identique, tout comme les colonnes imperiales (dont le marbre provient d'une carriere italienne rouverte pour l'occasion). Cette restauration a ete financee par un large mecenat organise par l'

AROP

[

76

]

et celebree le

.

Distributions, volumes et decors interieurs

[

modifier

|

modifier le code

]

Le grand vestibule.

Le grand vestibule.

Les emmarchements et la galerie de l'entree principale menent les spectateurs a un premier

vestibule

voute en berceau. Quatre sculptures en pierre de grandes dimensions attirent immediatement le regard. A l'effigie de grands

compositeurs

des

XVII

e

et

XVIII

e

siecles, elles representent a echelle plus grande que nature et, de gauche a droite,

Rameau

,

Lully

,

Gluck

et

Haendel

en position assise (chacun representant la musique d'un pays : France, Italie, Allemagne et Grande-Bretagne).

L'endroit assure la billetterie pour le public n'appartenant pas au cercle des abonnes. Les

guichets

, encadres de

pilastres

et de

colonnes

engagees a

dosseret

et surmontes chacun d'un

fronton

sculpte, ont ete dessines par Garnier en personne. Le vestibule abrite egalement une petite boutique, de fabrication recente, a la fois

librairie

et lieu de vente de souvenirs.

Cette galerie interieure conduit ensuite, apres avoir franchi quelques

marches

, au

vestibule du Controle

puis au grand escalier.

Vestibule du controle.

Vestibule du controle.

Espace-tampon entre le grand vestibule et l'escalier d'honneur et separe d'eux grace a de larges degres comprenant seulement quelques marches, il permet le filtrage des entrees avant que les spectateurs, munis de leurs billets, ne puissent acceder a la grande salle et a la representation.

Dans le jargon des theatres, le ou les guichets et comptoirs de ce vestibule se nomment

boites a sel

car c'est la qu'on trouvait les flacons de sel a respirer pour ranimer les spectatrices qui s'evanouissaient. Ces

sels de pamoison

etaient

volatils et constitues principalement de carbonate d'ammonium et autres vinaigres.

L'habillement feminin avec les corsets en usage au

XIX

e

siecle est une des raisons de cet usage dans les lieux publics.

Vestibule circulaire dit Rotonde des abonnes

[

modifier

|

modifier le code

]

Le nom de Charles Garnier est cache dans l'ornementation au plafond du vestibule circulaire.

Charles Garnier a signe son œuvre dans le medaillon central de la voute formant le plafond de cette salle sous forme d'

arabesques

ou l'on parvient a lire :

≪ JEAN LOUIS CHARLES GARNIER ARCHITECTE 1861-1875 ≫

.

-

Bassin de la Pythie sous l'escalier d'honneur.

-

Medaillon et signature en arabesques.

-

Vestibule et voute de la rotonde des abonnes.

-

Colonnade circulaire en pierre rouge de

Sampans

.

Au meme niveau, au pied du Grand Escalier, on trouve le bassin ou fontaine de La

Pythie

ou un jet d'eau formait, autrefois, un voile brumeux au travers duquel on apercevait la statue de la Pythie, oracle du temple d'Apollon, une œuvre sculptee par ≪

Marcello

≫, nom d'artiste d'Adele d'Affry, duchesse de Castiglione-Colonna. S'y dressent aussi des

cariatides

en marbre polychrome dues au

ciseau

de Jules Thomas.

La rotonde du Glacier.

La rotonde du Glacier.

D'autres espaces destines a l'agrement du public precedent ou accompagnent les

foyers

, telle la ≪ rotonde du Glacier ≫ placee a l'extremite de la

galerie

du

bar

. Au debut du

XX

e

siecle, une sonnette, installee dans toutes les loges de la salle de spectacle, permettait de s'y faire servir directement les boissons commandees. Lieu de distribution de rafraichissements, il se caracterise par sa luminosite et son plafond peint par

Georges Jules-Victor Clairin

, une ronde de

bacchanales

et de

faunes

. Tout autour est disposee, entre les fenetres, une serie de huit tapisseries d'apres des cartons peints par

Alexis Joseph Mazerolle

. Ces œuvres representent les diverses boissons que l'on peut commander : ≪ le

champagne

≫, ≪ le

cafe

≫, ≪ le

the

≫, ≪ l'orangeade ≫ et autres breuvages, mais aussi ≪ la

peche

≫ et ≪ la

chasse

≫. Achevee bien apres l'ouverture de l'Opera, la rotonde s'approche du style propre a la ≪

Belle Epoque

≫ ou aux ≪

annees 1900

≫.

L'avant-foyer.

L'avant-foyer.

Lieux de deambulation et de rencontre entre les spectateurs avant chaque representation ou au moment des entractes, les

foyers

sont vastes et la riche decoration ne laisse pas le moindre centimetre carre inutilise. La

mosaique

est omnipresente, notamment dans l'avant-foyer (ou ≪ foyer des Mosaiques ≫), espace de

transition

entre le vide du grand escalier et le grand foyer. La

voute en berceau

de l'avant-foyer est couverte de

tesselles

a la mise en œuvre delicate et aux couleurs eclatantes, le tout place sur un fond dore a la feuille. Une vue plongeante sur le grand escalier agremente les lieux.

Le grand foyer.

Le grand foyer.

La conception du grand

foyer

s'inspire des dispositions et de l'inspiration decorative des

galeries

des chateaux de la

Renaissance francaise

du

XVI

e

siecle (

chateau de Fontainebleau

) et du

XVII

e

siecle (

galerie d'Apollon

au

Louvre

,

galerie des Glaces

a

Versailles

). Un savant jeu de

miroirs

et de baies ouvrant sur les

rues

et

facades

environnantes vient encore accentuer ses vastes dimensions. Cet endroit est pense, a l'origine, comme un point de rencontre des spectateurs toutes categories sociales confondues.

Comprenant cinq

travees

, le grand foyer est agremente de part et d'autre d'un

salon

. Du cote de l'avant-foyer, trois larges ouvertures donnent acces aux circulations qui menent aux galeries du grand escalier, puis a la salle. Le foyer s’ouvre sur une loggia exterieure et est flanque de deux salons octogonaux avec des plafonds peints par

Jules-Elie Delaunay

dans le salon de l’Est et

Felix-Joseph Barrias

dans le salon ouest. Les salons octogonaux s’ouvrent au nord dans le Salon de la Lune a l’extremite ouest de l’Avant-Foyer et le Salon du Soleil a son extremite est. De part et d'autre de la porte axiale, de grands

miroirs

, d'une hauteur approchant les six metres, montent a partir du

parquet

et des

lambris

. Sur l'autre face, cinq grandes portes-fenetres en constituent les pendants et indiquent l'acces a la

loggia

.

Plafond du grand foyer.

Plafond du grand foyer.

Sur les

murs

, se trouvent vingt elegantes

statues

, allegories des ≪ Qualites ≫ indispensables aux artistes des arts lyrique et choregraphique. Un plafond a

voussures

, peint par

Paul Baudry

, figure les grandes etapes de l'histoire de la

Musique

, de la

Comedie

et de la

Tragedie

et decline plusieurs aspects de leur thematique propre.

Lyre dans le grand foyer.

Lyre dans le grand foyer.

La

lyre

forme, comme en de tres nombreux endroits exterieurs et interieurs de l'edifice dont la salle de spectacle, un element decoratif de predilection ponctuant, de maniere presque systematique, differentes

modenatures

,

chapiteaux

,

grilles

de

chauffage

et poignees de

porte

.

Jusqu'au

XIX

e

siecle et comme le veut la tradition, les foyers des lieux de spectacle sont reserves a l'usage exclusif des representants de la gent masculine. Les dames recoivent pendant ce temps dans leur loge respective. Mais le jour de l'inauguration du palais Garnier, la reine d'Espagne desire admirer la galerie du grand foyer. Le tabou brise, elle est aussitot suivie de son entourage immediat, puis des autres dames de la bonne societe de l'epoque qui ne souhaitent pas demeurer en reste

[

77

]

,

[

78

]

.

A l'insu de Charles Garnier, ses collaborateurs demandent a plusieurs ouvriers de sculpter deux

bustes

dores d'

Apollon

a son image. Ces deux œuvres figurent a hauteur du plafond. Une autre copie de la representation en buste de l'architecte, sculptee par Carpeaux, trone au centre du grand foyer et a proximite d'une

fenetre

donnant sur la perspective de l'avenue de l'Opera.

En 1928, un regrettable incendie prive le grand foyer de ses rideaux et tentures or ; ceux-ci ne sont retablis qu'a l'occasion d'une restauration integrale de la galerie, achevee en 2004.

Placees aux extremites est et ouest de l'avant-foyer, deux rotondes de taille modeste sont peintes par les

decorateurs

Philippe Marie Chaperon et Auguste Alfred Rube, amis de Garnier.

Sur les voutes du Salon de la

Lune

et du Salon du

Soleil

dominent, dans l'un, les

tonalites

froides de l'

argent

, avec des representations d'oiseaux de nuit (

hiboux

et

chauves-souris

) et, dans l'autre, les

tons

chauds de l'

or

, au milieu d'un decor de

salamandres

. Des

miroirs

etames

, les premiers de couleur froide et les seconds a dominante chaude, recouvrent respectivement leurs parois et se refletent a l'infini pour former des ≪

chemins de lumiere

≫.

-

Plafond du salon de la Lune.

-

Plafond du salon du Soleil.

-

Plafond du salon de la Lune.

Le grand escalier d'apparat menant a la salle de spectacle, aux salons et aux foyers.

Le grand escalier d'apparat menant a la salle de spectacle, aux salons et aux foyers.

L'ouvrage est remarquable par son trace, la hauteur et le volume de sa

nef

inedits jusqu'alors, la magnificence de ses facades interieures et la variete des materiaux employes (

marbres

aux couleurs subtiles,

onyx

et

cuivre

des mains-courantes, innombrables

peintures

,

mosaiques

et

dorures

). L'ampleur et l'ingeniosite de ses

distributions

comme de sa decoration ont fait de ce grand escalier l'un des endroits les plus celebres et les plus apprecies du palais Garnier.

Premiere volee du grand escalier.

Premiere volee du grand escalier.

Au pied de l'

escalier

, deux

statues-torcheres

en

bronze

de

Albert-Ernest Carrier de Belleuse

(dit Carrier-Belleuse) representent des figures feminines tenant des

eclairages

au

gaz

, puis

electriques

. L'escalier est en marbre blanc et ses

marches

sont reparties en plusieurs degres aux larges et impressionnantes volees elancees aux

courbures

raffinees

. Les marches du grand escalier, qui vont du concave au convexe, sont en marbre blanc de

Seravezza

; seule l’une d’entre elles est droite. Elles epousent ainsi la courbure de la balustrade en onyx, dont le socle est en

marbre vert de Suede

et les

128

balustres

en marbre rouge antique.

La premiere volee de ce grand escalier conduit au degagement conduisant a l'

amphitheatre

, au

parterre

, a l'

orchestre

et aux loges-baignoires. Les volees suivantes donnent acces a d'autres degagements et aux petits balcons etages sur les quatre facades interieures aux colonnes geminees et a trois

travees

d'

arcades

, puis aux differents salons et aux foyers. Sur les deux cotes, on trouve, partant du rez-de-chaussee, de tres vastes escaliers qui aboutissent aux couloirs circulaires menant aux loges de tous les differents niveaux de la salle de spectacle. En leur centre sont des ascenseurs.

Le

plafond

est compose de quatre

voussures

, sur

toile

marouflee

, du peintre

Isidore Alexandre-Auguste Pils

,

Grand Prix de Rome

en 1838 : au nord,

Le Triomphe d’Apollon

, au sud,

Le Charme de la musique

, a l’ouest

La ville de Paris recevant les plans du nouvel Opera

, et enfin a l’est

Minerve combattant la force brutale devant l’Olympe reuni

[

79

]

. Ces œuvres sont eclairees par la

verriere

d'une

lanterne

achevant la composition.

La salle de spectacle vue depuis la scene en 1936

[

80

]

.

La salle de spectacle vue depuis la scene en 1936

[

80

]

.

Situee au-dessus de la

voute

du vestibule circulaire (ancienne

rotonde

des abonnes) la salle de spectacle est le cœur meme du palais.

Epousant une forme en

fer a cheval

, avec ses quatre balcons, ses loges et ses stalles sur cinq niveaux, l'endroit est concu suivant le modele du

theatre a l'italienne

ou la visibilite est variable. Ses caracteristiques dimensionnelles sont impressionnantes : pres de trente et un metres de

largeur

, trente-deux metres de

profondeur

sur vingt metres de hauteur. Sa

jauge

s'approche des deux mille places assises, avec un peu plus de mille neuf cents

fauteuils

[

81

]

. Ce lieu est habille dans des

tons

dominants d'ocres, de

rouges

et d'ors.

De vastes corridors couverts de mosaique permettent d'acceder aux cinq niveaux par des portes en acajou dotees d'un hublot.

L'orchestre (autrefois parterre et parquet)

[

modifier

|

modifier le code

]

Les quatorze rangs des sieges de l'

orchestre

sont situes de part et d'autre d'une allee centrale, les fauteuils sont en bois noir et habilles de

velours

, leur dossier capitonne est revetu d'un elegant chevalet en bronze numerote. A ce niveau sont des loges en rez-de-chaussee, les baignoires.

Fauteuils d'orchestre et du balcon. A l'arriere, les loges d'avant-scene et les cinq niveaux de loges de face et de cote.

Fauteuils d'orchestre et du balcon. A l'arriere, les loges d'avant-scene et les cinq niveaux de loges de face et de cote.

Sur huit rangs, les fauteuils, identiques aux precedents, sont en net surplomb de ceux de l'orchestre. Ils beneficient non seulement d'une vision tres degagee sur la scene, mais ils se trouvent aussi a l'emplacement ideal ou se situe l'axe principal, le ≪ point de vue ≫, a partir duquel le decorateur trace les plans de coupe et lignes de fuite pour etablir le tableau du decor qu'il etablit. Ensuite, d'autres lignes sont utilisees aux places tres hautes, laterales et le premier rang d'orchestre, selon les differentes regles de la

perspective scenographique

. Les spectateurs privilegies du balcon peuvent voir un decor et une mise en scene tels qu'ils ont ete penses par l'equipe des createurs. Le

point de vue

etait nomme autrefois

l'œil du prince

.

1

res

loges de cote et loge

n

o

5 *.

1

res

loges de cote et loge

n

o

5 *.

Les loges et arrieres-loges ainsi que leurs sieges et banquettes sont habilles de velours et leurs

cloisonnements

de

damas

et de

tentures

. L'ensemble des matieres d'

ameublement

arbore un jeu subtil de

nuances

cramoisies. La loge la plus celebre et la plus mysterieuse a une porte d'entree ou est (depuis 2011) une plaque de bronze indiquant ≪ Loge du Fantome de l'Opera ≫ ; elle est situee au niveau des premieres loges. Cette fameuse loge porte le

n

o

5. Les loges d'avant-scene surplombent la fosse d'orchestre dans l'arc doubleau formant le cadre de scene.

Depuis des siecles, il etait d'usage d'avoir dix loges directement sur la scene, tant pour les auteurs et les compositeurs que pour les autres intervenants du spectacle. Garnier n'avait pu soustraire de ses plans cette obligation. En 1916, le directeur Jacques Rouche annonca son intention de les supprimer et de reamenager ces emplacements afin d'y installer les regies et postes de commandement, ce qui fut fait en 1917. Aussitot, Louise Garnier, veuve de l’architecte, s'indigna en ecrivant au journal

Le Figaro

: ≪ On ose s’attaquer a la belle œuvre de Charles Garnier, sans crainte de detruire cette admirable acoustique, sans se soucier non plus de l’art avec lequel la salle a ete reliee a la scene par ces loges ≫

[

83

]

. Ces emplacements sont utilises pour conforter l'acces aux projecteurs et herses disposes sur le pont d'eclairage fixe a l'arriere du lambrequin metallique, partie du cadre mobile.

Loges (

2

es

,

3

es

,

4

es

,

5

es

) face et cote - Amphitheatre.

Loges (

2

es

,

3

es

,

4

es

,

5

es

) face et cote - Amphitheatre.

Les quatriemes loges de cote sont des stalles, surmontees a l'arriere par des fauteuils en gradins. De face, c'est l'amphitheatre ou plus familierement le

poulailler

ou paradis.

Les cinquiemes loges, de face et de cote, pour moins de quatre-vingts spectateurs sont des places a visibilite extremement reduite. Autrefois, certaines de ces places dites

aveugles

, etaient surtout destinees a des auditeurs : les

melomanes

, les

compositeurs

, les eleves du

Conservatoire

qui pouvaient suivre la musique et le chant avec ou sans

partition

. Certaines de ces loges sont amenagees pour des

projections cinematographiques

et aussi les

projecteurs

[

84

]

de poursuite qui permettent de suivre precisement un artiste en evolution sur la scene.

Maquette du plafond de Lenepveu.

Maquette du plafond de Lenepveu.

Le plafond d'origine peint par

Jules-Eugene Lenepveu

. -

Les muses et les heures du jour et de la nuit

- Photo de 1946.

Le plafond d'origine peint par

Jules-Eugene Lenepveu

. -

Les muses et les heures du jour et de la nuit

- Photo de 1946.

La premiere

coupole

du

plafond

de la grande salle est due au pinceau du peintre prefere de

Napoleon

III

,

Jules-Eugene Lenepveu

,

Grand Prix de Rome

en 1847 et directeur de la

Villa Medicis

a Rome. Elle fut restauree deux fois durant la premiere moitie du

XX

e

siecle. Cette peinture originelle comporte 63 figures representant

Les muses et les heures du jour et de la nuit

, realisee sur vingt-quatre panneaux de cuivre, boulonnes a la structure d'acier de l'etage superieur. Cette conception entierement metallique est due autant a la securite qu'a l'acoustique. Jules-Eugene Lenepveu avait pris un soin tres particulier en fabriquant lui-meme les pigments et les bases utilises dans sa peinture afin d'y eviter le plomb, qui causait une forte oxydation des teintes au contact des emanations du gaz d'eclairage. La circonference de cette coupole est de 53,60

m

et 18,80

m

pour la partie centrale qui, autrefois, etait pourvue d'une grille-soleil, faisant bloc avec le luminaire afin de le faire remonter pour l'entretien dans la salle superieure dite ≪ salle du lustre ≫. Cette grille de ventilation a ete supprimee en 1964.

L'œuvre de Lenepveu, toujours existante, est dissimulee depuis 1964 par une structure amovible en polyester ou a ete

maroufle

le decor concu par

Marc Chagall

. Cet amenagement laisse ainsi ouverte la possibilite de revoir ulterieurement cette œuvre. Une maquette definitive, mise au point par Lenepveu avant execution a l'echelle de la salle, est visible dans le musee du palais Garnier, et donne une idee generale du plafond qui ornait la salle de spectacle.