Les

institutions du

Pays basque francais

avant 1789

resultent grandement ? dans ce territoire constituant aujourd'hui une partie du

departement francais

des

Pyrenees-Atlantiques

et situe a la frontiere avec l’

Espagne

? d’une structure sociale etablie autour de la

maison basque

(l’

etxe

), et de son mode de transmission intergenerationnelle, ainsi que de la gestion des terres communes. Cela se traduit par la jouissance partagee d’une propriete indivise. Cette gestion commune des

Basques

est consideree etre a l’origine des assemblees

paroissiales

, qui forment le socle des institutions

deliberatives

du

Pays basque

.

Au

I

er

millenaire

de notre ere, et sous l'influence

romaine

, la region aujourd'hui occupee par le

Labourd

, la

Basse-Navarre

et la

Soule

, connait une premiere evolution organisationnelle tendant vers plus de democratie. Les trois provinces traversent l’

epoque feodale

avec des fortunes diverses, au gre des dynasties,

navarraise

,

francaise

ou

anglaise

, qui les gouvernent. Elles connaissent un nivellement social de plus en plus marque depuis cette periode, malgre des tentatives soit centralisatrices, soit de

caste

, destinees a introduire en force le pouvoir royal ou personnel de quelques elites. Certains modes de gestions territoriaux existant encore aujourd’hui trouvent leur origine a cette epoque, comme les

kayolars

de Soule.

Chacune de ces provinces jouit, durant l’

Ancien Regime

, d’un systeme administratif, politique et financier qui donne une large place aux assemblees paroissiales. La plus originale de ces assemblees, du fait de l’exclusion de la noblesse et du clerge des organes de decision, est le

Biltzar

du Labourd, par comparaison a la

Cour d'ordre

souletine et aux Etats generaux de Basse-Navarre. Les institutions des trois provinces parviennent, a des degres divers, a sauvegarder une partie de leurs privileges jusqu'a la

Revolution

; ceux-ci ont ete regulierement renouveles par

lettres patentes

des differents suzerains, pour tenir compte de la pauvrete economique de la region, des devastations militaires liees aux incursions espagnoles repetees, de l'entretien d'une milice locale importante et de la loyaute affirmee des populations civiles a la

Couronne regnante

par leur mobilisation armee dans la defense des frontieres. Jusqu'au bout, la Basse-Navarre conserve et defend un statut particulier de royaume frontalier, reconnu a l'aube de chaque nouveau regne, par un serment respectueux et protecteur du nouveau suzerain francais.

Malgre une forte opposition, unanimement partagee par les

trois corps

que sont la noblesse, le clerge et le tiers, les institutions locales des trois provinces sont definitivement remplacees par les regles issues de la

nuit du 4 aout 1789

; l'abolition des privileges et la mise en place du departement des

Basses-Pyrenees

, qui regroupe le

Bearn

, la Soule, la Basse-Navarre, le Labourd et

Bayonne

, mettent un point final aux particularites institutionnelles et aux privileges locaux qui ont traverse pres de dix-huit siecles.

Le Pays basque francais, en tant que region historique, voit ses frontieres significativement evoluer avant et sous l'

Ancien Regime

; si, par exemple, le rattachement de la Basse-Navarre au territoire francais est evoque dans la suite de l'article, la situation particuliere des territoires situes au nord de l'actuel departement des Pyrenees-Atlantiques durant les deux siecles qui precedent la

Revolution

n'est pas traitee dans les developpements qui suivent.

Cet aspect fait l'objet d'une analyse detaillee par l'article intitule ≪

geographie politique des communes des Pyrenees-Atlantiques sous l'Ancien Regime

≫.

Si le Pays basque francais possede une histoire riche en evenements, souvent intimement meles a ceux de l’

Aquitaine

, voire de la France, ses modes de vie collectifs constituent une originalite qui le distinguent nettement

[

ME 1

]

.

Au Pays basque, la maison possede jusqu’a la

Revolution

un statut familial et juridique qui a des consequences importantes sur l’organisation economique et politique de la societe rurale

[

1

]

.

≪ Le droit basque est un droit communautaire qui a ete concu par et pour une population rurale. Il a ete elabore a partir de la terre qui appartenait collectivement a l’ensemble des habitants qui s’y etaient fixes, par familles, dans des maisons. Ces maisons etaient la pierre angulaire de tout l’edifice politique et social basque. Chacune, avec les terres mises en culture et les droits d’usage sur les terres communes, formait une unite economique permettant a une famille elargie […] de vivre. Chacune […] se perpetuait a travers les siecles grace a un systeme juridique concu pour sa conservation. A chaque generation, elle etait representee par un responsable qui en assumait la gestion et devait la transmettre, dans son integralite, a la generation suivante […]. La terre basque appartenait a tous. La propriete etait collective, tant au niveau des paroisses, ou des vallees, qui se partageaient les terres vacantes, qu’au niveau des familles qui se partageaient les terres labourables […] En Pays basque, les biens comprenaient la maison ancestrale avec ses appartenances et ses dependances, meubles et immeubles, terres labourables et incultes, instruments aratoires, betail et animaux domestiques, ainsi que les droits d’usage sur les terres communes qui appartenaient dans l’indivision a toutes les maisons de la paroisse […]. L’ensemble constituait une unite intangible […]. Le corollaire necessaire de l’inalienabilite du patrimoine familiale etait le ≪ droit d’ainesse ≫. Un seul enfant a chaque generation heritait des biens de famille […]

[

2

]

. ≫

? Maite Lafourcade,

Le droit coutumier

,

p.

38 a 57

Il ressort de l'expose de Maite Lafourcade que la societe basque traditionnelle repose sur deux piliers, l'un etant la maison, complete par son mode de transmission intergenerationnelle, et l’autre la jouissance commune d’une propriete indivise

[

ML2 1

]

. Le bien familial est represente par son proprietaire, l'

etcheko-jaun

, ou plutot son gerant. L'individu est domine par la maison, au point de prendre son nom

[

Note 1

]

. La pauvrete des terres fait qu’elles ne suffisent pas a sustenter une famille et l’

elevage extensif

est essentiel, comme le sont les terres communes, gerees sur un pied d’egalite par les maitres de maisons. Cette communaute sert egalement a payer des dettes ou acquitter des obligations par des corvees. Ce mode de gestion communautaire entre egaux est a l’origine des assemblees paroissiales, possedant des attributions et des

prerogatives

financieres, administratives ou politiques dans les trois provinces basques francaises

[

EG1 1

]

.

La periode gallo-romaine et le haut Moyen Age

[

modifier

|

modifier le code

]

Carte de la

Novempopulanie

indiquant la position du territoire des

Tarbelles

au nord-ouest des

Pyrenees

.

Carte de la

Novempopulanie

indiquant la position du territoire des

Tarbelles

au nord-ouest des

Pyrenees

.

Stele romaine d'

Hasparren

en marbre blanc.

Stele romaine d'

Hasparren

en marbre blanc.

Les

Tarbelles

,

peuple aquitain

proto-basque

, occupent au

I

er

siecle

av. J.-C.

un territoire qui va aujourd'hui du sud des

Landes

au Pays basque francais actuel, de la

Chalosse

aux vallees de l'

Adour

, des

gaves de Pau

et

d'Oloron

. Cette

civitas

, creee par

Auguste

entre 16 et 13

av. J.-C.

, se divise en

pagi

, circonscriptions territoriales et juridiques qui possedent un chef-lieu

[

ME 2

]

.

Les

Suburates

, installes dans la vallee du

Saison

de l'actuelle

Soule

, semblent avoir occupe l’un de ces districts, et il est fort probable qu'

Hasparren

et

Bayonne

aient ete des chefs-lieux de telles circonscriptions

[

ME 2

]

.

Dans le courant du

I

er

siecle de notre ere,

Rome

a, selon les auteurs, substitue un systeme collegial au traditionnel

vergobret

gaulois

, seul chef executif

[

ME 2

]

. En consequence, un

senat

municipal elit chaque annee un conseil qui assure le gouvernement de la

civitas

, et qui est compose de deux

duumvirs

assurant un role preponderant, auxquels s'ajoutent deux

ediles

et un

questeur

.

Le senat municipal est alors l'instance deliberante ; jusqu'a cent membres, choisis pour leur merite ou leur richesse, le composent. Au sein des

pagi

aquitains, des notables elisent a leur tour deux ou quatre

magistri

, auxquels s'imposent les decrets senatoriaux

[

ME 2

]

.

Les forces armees et l'administration de la justice criminelle sont du ressort du gouverneur de l'Aquitaine, alors que les

duumvirs

sont charges des affaires de

droit civil

[

ME 2

]

.

Le

Bas-Empire

voit la centralisation miner l'organisation administrative : l'empereur choisit le

curateur

qui dirige la cite, grace a un reseau de

fonctionnaires imperiaux

et de charges lucratives, egalement appelees

prebendes

[

ME 2

]

. En l'

an

364

,

Valentinien

I

er

, afin de retablir un equilibre plus favorable a ses sujets, institue une fonction protectrice de defenseur de la cite, role souvent tenu par l'eveque

[

ME 3

]

. La pierre d'Hasparren

[

3

]

, composee de cinq hexametres dactyliques sans elisions, decouverte en 1660, qui decorait probablement une facade d'un autel votif, temoigne de ces changements :

≪

Flamen item dumuir quaestor pagiq. magister

Verus ad Augustum legato munere functus

pro novem optinuit populis seiungere Gallos

Urbe redux genio pagi hanc dedicat aram.

≫

≪

Flamine

et aussi

duumvir

, questeur et maitre du

pagus

Verus, s'etant acquitte de sa mission aupres d'Auguste,

obtint pour les neuf peuples d'etre separes des Gaulois ;

de retour de la ville (de Rome), il dedie cet autel au genie du

pagus

. ≫

En 587, date de la signature du

traite d'Andelot

,

Lapurdum

regit une enclave qui inclut le

Labourd

, et probablement aussi les

vallees de Baigorry

, de

Cize

, d'

Osses

et l'

Arberoue

[

ME 3

]

sans que l'on en connaisse les institutions, et ce jusqu'aux invasions

normandes

? l'une douteuse en 844 et une seconde, attestee, en 892

[

EG2 1

]

? et durant le siecle et demi qui leur succede

[

Note 2

]

.

L'

epoque feodale

voit l'emergence en Aquitaine, comme dans le reste de la France, d'Etats de tailles diverses, qui se caracterisent par une autonomie importante

[

ME 3

]

. Les trois provinces basques de France connaissent au

Moyen Age

une evolution liee aux conflits et aux appetits des royaumes de Navarre, d’Angleterre et de France.

- Souverains ayant regne sur le Labourd (selection).

-

-

-

-

-

En Labourd, la vicomte, creee semble-t-il par

Sanche III de Navarre

dit ≪ le Grand ≫ entre 1021 et 1023, detient les pouvoirs administratifs directs et judiciaires, alors que ses sujets sont consultes sur certains points. De facon ephemere, le vicomte possede la haute propriete sur les terres de la vicomte, ainsi que sur lieux habites. Bientot des domaines prives de taille diverse se developpent

[

ME 3

]

, alors que le vicomte conserve certains monopoles, tels ceux de la chasse et de la meunerie, la encore pour peu de temps, puisqu'il vend ce dernier privilege aux Labourdins en 1106

[

ME 4

]

.

Bayonne passe sous domination

anglaise

lorsque la

duchesse d'Aquitaine

(

Alienor

) epouse le

roi d'Angleterre

en

1152

[

5

]

. En

1177

,

Richard Cœur de Lion

separe la cite de la vicomte du Labourd dont la capitale devient alors

Ustaritz

.

Comme bien des villes a l'epoque, Bayonne obtient en

1215

l'octroi d'une

charte communale

et s'emancipe des pouvoirs feodaux

[

Note 3

]

.

En 1311, le sol de la vicomte appartient encore au roi d'Angleterre ?

Edouard II

en l'occurrence ? qui en percoit des redevances. La couronne detient encore une partie des

vacants

qui n'ont pas trouve d’acquereur en 1106, mais les communautes villageoises jouissent d’un

droit d'usage

sur ces biens. Alors que la

basse justice

releve des maisons de soixante nobles de la vicomte, la haute justice est toujours de l'autorite du roi

[

ME 4

]

. Des cette epoque, les deux elements constitutifs de la feodalite ? la propriete et l’autorite seigneuriale ? apparaissent considerablement affaiblis dans le Labourd. L’enquete ordonnee des 1311 par Edouard II revele d’ailleurs que

≪ […] toute la terre de Labourd est tenue immediatement de notre seigneur le roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine par les nobles et habitants de la terre susdite […]

[

6

]

≫

; le terme ≪ noble ≫ designe ici les proprietaires de maisons nobles,

acception

differente de celle de ≪ gentilhomme ≫ en usage a la cour

[

Note 4

]

; c’est pour cette raison que Maite Lafourcade qualifie le Labourd de cette periode de

≪ vassal collectif du roi d’Angleterre ≫

[

ML2 3

]

.

- Rois de France ayant regne sur la Basse-Navarre.

-

-

-

-

Au tournant du

II

e

millenaire

, Sanche le Grand, regne sur la

Navarre

, la

Castille

, une partie du

Leon

, le

Haut-Aragon

, sur les vallees pyreneennes et sur toute la

Gascogne

.

Au deces de

Sanche le Fort

, le

, la Navarre revient aux

comtes de Champagne

puis aux rois de France ? successivement

Philippe le Bel

,

Louis le Hutin

,

Philippe le Long

et

Charles le Bel

? de 1274 a 1328, et enfin aux

maisons d'Evreux-Navarre

de 1328 a 1425, puis d’

Albret

de 1425 a 1512, date de l’invasion du

royaume de Navarre

par

Ferdinand le Catholique

[

EG1 2

]

.

Sanche le Grand ayant erige le Labourd en vicomte, et

Sanche Guillaume

ayant a son tour donne en 1023 la Soule au vicomte Guillaume Fort I, la Basse-Navarre releve seule du royaume de Navarre ? represente, depuis 1194 au moins, a

Saint-Jean-Pied-de-Port

par un

chatelain

; elle en fait definitivement partie au

XIII

e

siecle, en consequence du conflit opposant de 1244 a 1245 les rois d’

Angleterre

(

Henri III

) et de

Navarre

(

Thibaut

I

er

)

[

EG1 3

]

. En 1449,

Gaston IV de Foix-Bearn

s’empare de

Mauleon

, capitale de la Soule, pour le compte du roi de France

Charles VII

. Alors que le

, les Labourdins se soumettent a l’autorite de ce dernier ? bien que conservant leur libertes ?, le

de la meme annee,

Bayonne

revient au royaume de France. Seule la Basse-Navarre n’en fait pas partie.

La Basse-Navarre, reunion de ≪ pays ≫ et de vallees dependant du roi de Navarre, est une terre de

franc-alleu

, ce qui s’oppose aux

fiefs

ou aux

censives

, et n’est donc soumise a aucune redevance seigneuriale, a l’exception des droits de certains proprietaires fonciers. Le sol est tributaire du roi, qui d’ailleurs ne possede dans la province que de rares biens

domaniaux

[

Note 5

]

. A l’exception de quelques seigneuries locales, et de la basse justice detenue par plusieurs maisons sur des

fivatiers

[

Note 6

]

, la justice est rendue par des officiers royaux

[

ME 4

]

; le premier d’entre eux est le chatelain de

Saint-Jean-Pied-de-Port

pour toutes les

tierras de aillent-puertos

? autre nom des

tierras de ultra-puertos

? et detient des pouvoirs administratifs, fiscaux et militaires ; en dehors de la chatellenie, le roi est egalement represente par les

alcaldes

de Cize et d’Arberoue, les

bailes

de Mixe et d’Ostabaret, et le merin d’Osses

[

EG2 4

]

. En regle generale donc, et nonobstant les seigneuries mentionnees precedemment, la Basse-Navarre de la fin du Moyen Age n’est pas une terre de feodalite.

≪ Les temoignages de l’

allodialite

de la terre navarraise abondent. C’est aux communautes et non au roi que le

for

primitif de Navarre de 1237 attribuait le droit de disposer des terres vacantes. Et l’article 1 de la rubrique 29 du for de Basse-Navarre de 1611 proclame :

Les paturages des universites et autres seront defendus, preserves et conserves selon la division et l’observance qui de temps immemorial ont ete gardees envers eux

. Louis XIV, roi absolu par excellence, dut reconnaitre par les arrets du Conseil du

et du

, apres enquete effectuee par

de Seve

et de

Froidour

, les droits de propriete des Navarrais sur leurs terres

cultes et incultes, vaines et vagues, eaux et forets […]

. Et l’edit d’

les maintint

dans la faculte de tenir en franc-alleu naturel et d’origine tous leurs biens nobles et roturiers, particuliers et communs

. Le

, un acte de notoriete delivre par la chambre des comptes de Pampelune confirma encore l’allodialite des terres des deux Navarre

dont le peuple et l’habitant ont l’absolu domaine

[…]

[

ML 1

]

. ≫

? Maite Lafourcade,

Les assemblees provinciales du Pays basque francais sous l'Ancien regime

,

p.

591

La Basse-Navarre a possede deux centres battant monnaie, celui de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui disparait rapidement mais semble encore actif en 1385, et celui de

Saint-Palais

, cree en 1351 et qui fonctionne jusqu’en 1634

[

EG2 3

]

.

D’autre part, les institutions judiciaires, datant d’avant 1512, s’organisent autour de trois juridictions

[

7

]

. Deux d’entre elles concernent les

plebeiens

, l’

Alcade Menor

? ou

Alcalde de Marche

? et sa place d’appel, l'

Alcalde Mayor

; les nobles relevent directement de la Cour du roi, remplacee par la chancellerie de Navarre apres 1512. Ces cours possedent une competence dite ≪ universelle ≫, traitant a la fois les causes criminelles et civiles

[

EG2 3

]

.

Le mur nord-est du chateau de

Mauleon

.

Le mur nord-est du chateau de

Mauleon

.

Thibaut

I

er

de Navarre

auquel Raymond-Guillaume IV prete

hommage

en 1234.

Thibaut

I

er

de Navarre

auquel Raymond-Guillaume IV prete

hommage

en 1234.

La Soule se distingue des deux autres provinces par une empreinte de la feodalite plus marquee. Le premier vicomte de Soule est, semble-t-il, Guillaume Fort

I

er

, vicomte de

Lavedan

; Sanche VI Guillaume, duc de Gascogne, lui octroie la vicomte de la province basque en 1023

[

EG2 5

]

. Guillaume

I

er

lui succede en 1040, et doit trouver refuge aupres d’Etienne de Mauleon, eveque d’Oloron, a la suite de l’invasion de la Soule par les

Bearnais

, en retorsion a l’assassinat de

Centulle IV de Bearn

en 1058 par les Souletins. Cette protection d’Etienne de Mauleon ne se fait pas sans contrepartie, et Guillaume

I

er

doit accepter que la Soule, relevant alors de l’

eveche de Dax

, devienne un

archidiacone

de

celui d’Oloron

[

EG2 5

]

.

A partir de Raymond-Guillaume II,

8

e

vicomte de Soule

de 1178 a 1200, le pouvoir local se rapproche de la

Navarre

pour faire obstacle a l’influence du Bearn. Raymond-Guillaume IV prete meme

hommage

a

Thibaud

I

er

de Navarre

en 1234 pour le chateau de Mauleon, et son fils, Raymond-Guillaume V, continue dans cette voie pour marquer son opposition au roi anglais

Henri III

. La Couronne anglaise recupere la Soule en 1307, apres un arbitrage de

Philippe le Bel

et du pape

Clement V

[

EG2 6

]

. Elle ne tarde pas a remplacer le vicomte par un ≪ capitaine-chatelain ≫ installe a Mauleon, qui demeure sous l’autorite du senechal de Gascogne ; le premier d’entre eux semble etre Oger de la Mothe, dont les fonctions cessent en 1275

[

EG2 7

]

. Se succedent alors Garcie Arnaud d’Ezpeleta, Fortaner de Batz, Pierre Pelet, Odon de Miossens ? chatelain de 1309 a 1319, auquel on doit les fortifications du chateau ? et Raymond de Miossens. Ce dernier signe en 1327 un traite avec la Navarre, qui confirme l’hommage des vicomtes de Soule au roi de Navarre

[

EG2 8

]

. Il est a l’origine d’un conflit qui ne voit son issue que sous le regne de son successeur Raymond-Guillaume de Caupenne (1350 - vers 1390) : le droit d’

albergade

[

Note 7

]

, la tentative d’abolition des droits d’usages sur les bois et les eaux, et l’obligation d’utiliser le moulin royal, provoquent une reaction violente des Souletins, finalement restaures dans leurs droits par la Couronne d’Angleterre

[

EG2 8

]

.

L’histoire des trois provinces basques francaises s’entrecroise a la fin du

XIV

e

siecle et au debut du siecle suivant. Charles de Beaumont est en effet capitaine-chatelain de Mauleon pour le roi d’Angleterre, et exerce la meme fonction a Saint-Jean-Pied-de-Port pour le roi de Navarre, etant de meme bailli de Labourd de 1390 a 1432

[

Note 8

]

. Cette situation cesse avec la prise du chateau de Mauleon par les Francais en 1449. Les Beaumont restent representes en Soule par la famille de

Luxe

, dont une branche devient par la suite seigneur de Tardets

[

EG2 8

]

.

A la difference de ses voisins, le vicomte du Moyen Age possede en Soule un droit souverain sur l’ensemble de son

fief

; pendant plus de deux siecles il reside dans son chateau de

Mauleon

et il tient cour de justice

[

ME 4

]

. Cette fonction est egalement assuree par le capitaine-chatelain qui lui succede a partir du

XIII

e

siecle

[

EG2 10

]

. La cour de justice ? egalement appelee

cour du Noyer

, du fait de sa tenue sous le noyer de

Licharre

[

Note 9

]

?, unique organe judiciaire de la province, se tient sous la presidence du capitaine-chatelain, en presence de dix seigneurs principaux, les potestats, et d'une cinquantaine de gentilshommes

terre-tenants

. La competence de la cour est universelle, dans les domaines civils et criminels. Les appels sont interjetes soit a la cour du maire de Dax, soit a celle de la

senechaussee des Lannes

, avec pour instance supreme, le

juge mage de Guyenne

sous la Couronne anglaise, puis le

parlement de Bordeaux

.

La charge de notaire royal de Soule existe au moins depuis 1342, alors que celle de baile et percepteur des albergades est deja presente en 1358 ; des textes de 1327 indiquent deja la presence des messagers

[

EG2 10

]

.

Nonobstant la presence de fiefs locaux, l’allodialite ? bien que certains seigneurs, tel le comte de Treville, s’emparent de la terre, la lotissent et la donnent a

cens

? prime et la royaute anglaise choisit de maintenir la situation sociale d’hommes libres des Souletins

[

ME 4

]

.

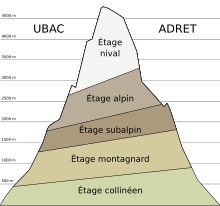

Gestion du

kayolar

en fonction des saisons

[

EG2 9

]

.

Gestion du

kayolar

en fonction des saisons

[

EG2 9

]

.

Etages de vegetation

alpine.

Etages de vegetation

alpine.

La Soule presente une originalite juridique, sous le nom de

kayolar

, connue depuis au moins le

XII

e

siecle, puisque la vente de deux

kayolars

a

Larrau

est enregistree en 1105

[

EG2 9

]

. Selon Marcel Nussy-Saint-Saens, il s’agit peut-etre de

≪ la cellule mere d’ou sont issus le

Silviet

et les institutions communautaires de Soule

[

9

]

≫

.

Le systeme du

kayolar

nait au temps ou l’

elevage ovin

, base sur la transhumance, est l’activite principale du paysan souletin. Le

kayolar

est une cabane entouree d'un parc servant a reunir les troupeaux. Elle est edifiee sur les paturages

montagnards

superieurs et

subalpins

de montagne. Le droit de propriete du

seigneur du kayolar

est subordonne a deux droits d’usage, ce qui en fait sa particularite :

≪ […] l’exercice du droit exclusif de pacage, sur un territoire determine pour les troupeaux du proprietaire, meme en temps de

vete

, et le droit d’usage des arbres pour construire la cabane ou faire du feu […]

[

Note 10

]

≫

.

L’objet du

kayolar

est l’organisation de deux activites pratiquees en commun, la garde du betail et la fabrication du fromage. Elle resulte d'une assemblee, appelee

artzainbide

, qui reunit le

de chaque annee les

kayolaristes

; les conditions de l’exploitation y sont fixees. Le

voit l’ensemble des proprietaires se reunir a nouveau pour faire les comptes et partager les frais et les profits de l’

estive

en fonction du nombre de tetes de betail. Les paturages de montagne sont occupes au plus tard jusqu’au

[

EG2 11

]

.

Cette pratique est toujours presente sous l’Ancien Regime et la coutume de Soule, datant de 1520, en fait longuement etat ; En 1506,

107

kayolars

sont denombres

[

EG2 9

]

. La

vallee de Cize

et celle de

Baigorry

connaissent egalement cette pratique, quoique de facon moins generalisee.

Inegalites sociales et persistance de la feodalite

[

modifier

|

modifier le code

]

Il n’est pas possible d’affirmer que le servage n’a pas existe durant le Moyen Age dans le Pays basque francais. L’etude de la pratique navarraise des

coillazos

mentionnes par les

fors de Navarre

[

Note 11

]

,

[

11

]

, celle des

botoys

de la coutume de Soule

[

Note 12

]

ou des

donats

[

Note 13

]

ne permet pas de lever le doute sur leur potentielle condition servile

[

ME 5

]

.

D’autre part, il existe une noblesse, quoique fort reduite en Labourd a partir de 1311, qui jouit du cens et autres rentes importantes, ainsi que de

dimes

infeodees

, dont le mode successoral ne reconnait pas les filles

[

ME 6

]

. Cette noblesse, parfois exemptee des charges sociales ordinaires, possede la faculte d’acter en justice en dehors du

bailliage

dont elle depend ; elle beneficie de droits honorifiques a l’Eglise et de preseances lors des ceremonies religieuses

[

Note 14

]

. La condition de noble emporte egalement, comme ailleurs en France sous l’

Ancien Regime

, le privilege (sic) de la

decapitation

pour les executions capitales, la

pendaison

etant le sort reserve en dernier supplice aux roturiers

[

ML2 5

]

.

Toute trace de feodalisme n'a pas disparu sous l'Ancien Regime, comme l'attestent les pretentions des

Gramont

ou du

comte de Treville

. Certaines seigneuries possedent, parfois jusqu'a la Revolution, un siege judiciaire ; il en va ainsi pour les seigneurs d’

Urtubie

,

Sault

,

Saint-Pee

,

Garro

,

Espelette

,

Macaye

et Gramont

[

ME 6

]

. La Soule donne, en outre, a tout

gentilhomme

terretenant

? c’est-a-dire proprietaire foncier ? le pouvoir de sieger a la cour de

Licharre

[

Note 15

]

, appele

jugeanterie

[

ME 7

]

. En Basse-Navarre, certains gentilshommes possedent la qualite de

juges-nes

(ou

juges-jugeants

) des cours royales

[

ME 7

]

. La plupart des tentatives d’usurpation de droits publics, ou d’attributions de concessions privilegiees, generent des protestations adressees au roi ou a son conseil ; celles-ci sont souvent suivies d’effet comme la requete adressee en

qui voit la revocation par

Louis XI

du droit de haute justice attribuee au seigneur d’

Espelette

[

ML2 3

]

.

Enfin, si l’habitant du Labourd detient l’exclusivite de l'action politique, des privileges tels que le droit de chasse, de peche et de port d’armes, et la liberte de construire des moulins, il faut tout de meme noter que les charges et deliberations publiques sont reservees au maitre de maison, le non-proprietaire n’y ayant pas acces

[

ME 6

]

. De meme en Basse-Navarre, le roturier non-proprietaire doit

rendre foi et hommage

deux mois au plus tard apres toute sommation qui lui est faite

[

ME 7

]

.

Chronologie des evenements historiques et institutionnels marquants des trois provinces du Pays basque francais avant 1789.

Chronologie des evenements historiques et institutionnels marquants des trois provinces du Pays basque francais avant 1789.

Les coutumes et fors des provinces basques ont ete adoptees, puis enregistrees au parlement de Bordeaux aux

XVI

e

et

XVII

e

siecles. Ainsi, l’enregistrement des

coutumes

du Labourd a lieu le

[

ML2 6

]

, les

fors

de Soule en 1520, et de Basse-Navarre en 1611

[

ME 5

]

. Pour les provinces basques dependant alors de la Couronne francaise ? Labourd et Soule ?, l'impulsion qui donne lieu a la redaction de ces coutumes est constituee par l’

article 125

de l’ordonnance de

Montils-lez-Tours

signee par

Charles VII

en 1454

[

ML2 6

]

. Elle demande en effet la redaction et l’enregistrement de toutes les coutumes du royaume, sous la responsabilite des

bailliages

.

≪ Les coustumes generales gardees et observees au Pais et bailliage de Labourt et ressort d’icelluy ≫

sont le resultat des travaux de la commission constituee en 1514 par Mondot de Lamarthone, premier president du parlement de Bordeaux. Bayonne, separee de la vicomte du Labourd en 1177 et elevee au rang de commune en 1215 par

Jean sans Terre

, possede sa propre coutume des 1273 ; celle-ci fait l’objet d’une renovation en 1520

[

ML2 6

]

.

Jean d’Ibarrola, conseiller

saratar

au parlement de Bordeaux, preside la commission de redaction des coutumes de Soule, apres avoir ete nomme par

Francois

I

er

le

.

≪ Les coustumes generales du pays de Solle ≫

sont a leur tour enregistrees le

, sur base des

≪ deliberations de l’Assemblee des trois etats de Soule […] en la maison de la Cour de Licharre […]

[

ML2 7

]

≫

.

En 1454, date de l’ordonnance de Charles VII, la Basse-Navarre ne fait pas partie du royaume de France. Le

Fuero general de Navarra

et les coutumes locales regissent la vie administrative de la province d'

Ultra-puertos

. Le

,

Henri IV

, roi de France et de Navarre, nomme la commission qui est chargee d’etablir un

for

pour la province basque. C’est un changement important par rapport aux deux autres provinces. La France se dirige alors vers l’

absolutisme

qui se traduit, entre autres, par l’affaiblissement du

droit coutumier

; en l’etat, la redaction des coutumes est menee par une commission designee par le roi, et non plus issue et choisie par la population locale. Le texte qui est propose, a la suite des travaux, est

≪ influence par le

droit

bearnais

et francise

[

ML2 7

]

≫

. Sa publication donne lieu a des mouvements de mecontentements des Navarrais, qui reclament le maintien de la prestation de serment a respecter leurs libertes et privileges, serment qui est jusque-la prononce par tout souverain navarrais a son avenement. Les lettres patentes d’

signees par

Louis XIII

a

Fontainebleau

intiment

≪ que la coutume redigee par les commissaires servirait dorenavant de loi au royaume de Navarre ≫

. Il faut attendre 1644 pour que le for de Navarre soit definitivement enregistre

[

ML2 7

]

.

Situation du

Labourd

dans le departement des Pyrenees-Atlantiques.

Situation du

Labourd

dans le departement des Pyrenees-Atlantiques.

| Lettres patentes

des rois de France accordant et confirmant les privileges du Labourd

[

ED 3

]

.

|

19 juin 1533

29 novembre 1542

10 janvier 1545

17 novembre 1551

16 juillet 1560

5 mai 1565

2 septembre 1570

25 mai 1574

8 janvier 1575

19 aout 1580

10 fevrier 1586

22 janvier 1594

7 fevrier 1600

4 juillet 1606

27 juin 1611

15 septembre 1617

12 mai 1629

21 juillet 1631

5 mai 1638

3 avril 1642

20 aout 1650

3 juin 1660

26 octobre 1668

9 septembre 1683

20 fevrier 1688

14 juin 1719

25 juin 1724

28 aout 1734

15 mai 1744

17 juillet 1769

16 octobre 1776

4 juillet 1784

|

Durant l'Ancien Regime, le Labourd est un bailliage relevant seulement et directement de l'autorite royale. Il se distingue par une tres grande autonomie, tant administrative que financiere. Il beneficie, depuis

Francois

I

er

au moins, de privileges, certifies et renouveles par

lettres patentes

d'une duree de trois a neuf ans. Ces concessions de privileges correspondent a la reconnaissance de circonstances telles que la pauvrete du pays

[

Note 16

]

, sa situation frontaliere qui l'expose aux appetits espagnols et aux devastations militaires, l'existence et l'entretien d'une milice provinciale forte de 1 000 hommes ? c'est-a-dire pres de 2 % de la population en 1748

[

ED 5

]

,

[

Note 17

]

, en contrepartie d'une exemption de service militaire dans les armees royales

[

ML 2

]

? et le loyalisme des Labourdins envers la Couronne

[

ED 7

]

,

[

Note 18

]

. Ce loyalisme s’exprime par la mobilisation des populations civiles pour resister aux pressions espagnoles

[

Note 19

]

. La reconduction de ces privileges maintient durant l'Ancien Regime, une liberte politique alliee a une liberte economique caracterisee par des exemptions d'impots indirects et directs

[

ED 10

]

.

Le Labourd est, jusqu’en 1789, un

pays d'etats

a l'instar de la Basse-Navarre et de la Soule, c’est-a-dire une

province

ayant conserve ses

etats provinciaux

, dont le role essentiel est de negocier le montant de l'impot avec les

intendants royaux

, d'en assurer ensuite la repartition par paroisse et d'en controler la collecte

[

13

]

,

[

14

]

. Il existe cependant une nuance par rapport a la grande majorite des autres Etats, qui sera evoquee par la suite : son assemblee representative n'est ouverte qu'au seul tiers

[

ML 3

]

.

Etienne Dravasa voit dans l'etablissement de la coutume du Labourd, enregistree au parlement de Bordeaux le

, l'officialisation des libertes acquises par les Labourdins des 1106, lors de leur rachat, aupres du vicomte Sanche Garcia, de droits sur les terres inoccupees usuellement reserves a la noblesse tels les droits de peche, de chasse et de meunerie

[

ED 11

]

. Il refute ainsi les theses de

Wentworth Webster

[

15

]

et de Pierre Cuzacq, qui pensent reconnaitre dans l'independance des Labourdins une resurgence de l'influence des

municipes

romains. Pour E. Dravasa, la domination anglaise qui, a partir de 1152 s'etend sur trois siecles, va ensuite amplifier le phenomene par la substitution d'un

bailli

du roi au vicomte, dont les

Plantagenet

appreciaient peu la gestion

[

16

]

.

Le premier bailli s'installe a

Ustaritz

en 1247. Ce representant de la Couronne anglaise s'entoure d'un

Conseil des Prud'hommes de la terre du Labourd

, que l'eveche de Bayonne considere comme

≪ les elements d'une representation populaire

[

ED 12

]

≫

. Enfin, des documents datant de la fin de la presence anglaise en Aquitaine confirment la capacite accordee aux Labourdins de rediger et de proposer a la signature du roi, des documents relatifs a l'administration de leur pays

[

ED 13

]

.

Le Labourd a successivement appartenu aux

generalites

de

Guyenne

(de 1620 a 1716), de

Bearn et d'Auch

(de 1716 a 1765), de Guyenne a nouveau (de 1774 a 1783), de Pau et Bayonne (de 1783 a 1787) et enfin de Bordeaux (de 1787 a 1790)

[

ED 14

]

.

Le chateau de la Motte, actuelle mairie d'

Ustaritz

et ancienne demeure des vicomtes du Labourd et des ducs d'Aquitaine, siege du

Biltzar

.

Le chateau de la Motte, actuelle mairie d'

Ustaritz

et ancienne demeure des vicomtes du Labourd et des ducs d'Aquitaine, siege du

Biltzar

.

Le

Biltzar

? du

basque

bilduzahar

(≪ vieille assemblee ≫) ? est une assemblee representative du pays du Labourd, dont le premier proces-verbal ecrit connu a ce jour date du

, bien que son histoire s'etende sur plus de

700 ans

[

ED 15

]

. Les deliberations etant orales jusqu’au

XVI

e

siecle, les comptes rendus medievaux ne nous sont pas parvenus

[

ML 4

]

. Avant 1660, la reglementation de l’assemblee est

edictee

par les gouverneurs de

Guyenne

, mais nous en ignorons encore a peu pres tout

[

ME 8

]

.

Son organisation recente resulte d’un arret du Conseil du roi datant du

signe par Louis XVI a Saint-Jean-de-Luz

[

ED 16

]

,

[

Note 20

]

. Depuis cette date, le

Biltzar

est place sous la tutelle du pouvoir de la Couronne, puisque soumis au controle des officiers royaux

[

ME 8

]

. Le

Biltzar

se reunit a Ustaritz, au ≪ parquet et auditoire royal du bailliage ≫.

Le

Biltzar

est constitue uniquement de representants du tiers, ce qui exclut donc le clerge et la noblesse. L'absence de cette derniere n'est pas encore eclaircie. L'hypothese de sa pauvrete qui pourrait expliquer son manque de couverture politique est contredite par des inventaires etablis pour au moins deux aristocrates, Leonard de Caupennes d'Amou ? seigneur de la maison noble de

Saint-Pee-d'Ibarren

, inventaire effectue en 1684

[

ED 17

]

? et

Antoine-Charles de Gramont

. D'ailleurs, l'absence de pouvoir politique qu'on attribue a la noblesse est dementie dans les faits

[

Note 21

]

.

Sur l'absence du clerge, deux theses s'affrontent. L'une soutient que, des lors que la residence episcopale du diocese est situee a Bayonne, c'est-a-dire en dehors de l'ere d'influence du

Biltzar

, les pretres ne peuvent pas assister en son nom a l'assemblee

[

ED 19

]

. Pour Etienne Dravasa, la raison est plutot a chercher du cote de l'

anticlericalisme

du peuple labourdin, qui, s'il est tres croyant, n'admet pas la puissance temporelle et politique du clerge

[

ED 20

]

.

C'est le maitre de maison qui participe aux assemblees paroissiales ? appelees

kapitala

, basquisation de ≪

capitulaire

≫ ? et aux reunions du Biltzar, les femmes proprietaires en etant souvent exclues et representees par leur mari, ou leur fils aine. Mais certaines seances de la paroisse de

Macaye

ont compte jusqu'a dix femmes

[

ED 1

]

.

A partir de 1654, la charge de bailli, president du

Biltzar

, appartient a la famille d’Urtubie mais elle est, de fait, honorifique

[

ML 5

]

. Le roi est represente par le lieutenant general et le procureur, de souche locale, dont les charges sont venales. Le syndic du pays est le veritable acteur de l’assemblee qu'il reunit, souvent de son propre chef, et qu'il anime. Les decisions prises par les maitres de maison au sein du

Biltzar

sont reputees executables immediatement, sous la responsabilite du syndic general

[

ML 6

]

. Malgre de nombreuses tentatives du pouvoir royal seules les prerogatives judiciaires du

Biltzar

ont ete modifiees, par l'arret de 1660. Il lui est en effet defendu a cette date de

≪ faire aucuns statuts ou ordonnances portant emprisonnement, bannissement, peine afflictive ou peines pecuniaires ≫

[

ML 6

]

. Assemblee legislative, le

Biltzar

negocie egalement les

traites de Bonne Correspondance

avec le

Guipuscoa

et la

Biscaye

, en temps de guerre entre la France et l'Espagne

[

ML 7

]

. Il decide egalement de mesures sociales d'assistance aux familles, frappees par la pauvrete, et vote l'organisation de receptions et de cadeaux lors des visites des personnalites dans la province. Preuve de son independance financiere, il decide les depenses, telles celles concernant le reseau routier, et leve des impots locaux correspondant. Le Labourd paie les impots royaux directs et indirects sous forme d'

abonnements

negocies, repartis entre les nobles et les paroisses ; il est alors alloue par

feu

en fonction du patrimoine foncier de chaque maison

[

ML 2

]

.

Le nombre de paroisses qui participent au

Biltzar

varie suivant les epoques et les chroniqueurs :

≪ Le Pais de Labourt auquel il y a trente trois paroisses […] sans icelle la dicte ville [Bayonne] demeure un corps sans membres

[

17

]

≫

,

27 communautes

dans le proces-verbal de 1595, pour

Pierre de Rosteguy de Lancre

en 1610,

≪ ce petit recoing de la France ≫

compte

27 paroisses

, et 38, 39, voire

40 paroisses

sont mentionnees dans un memoire de l'intendant

Louis Bazin de Bezons

a la fin du

XVII

e

siecle

[

ED 21

]

.

Situation de la

Basse-Navarre

dans le departement des Pyrenees-Atlantiques.

Situation de la

Basse-Navarre

dans le departement des Pyrenees-Atlantiques.

Les institutions representatives de la Basse-Navarre sont reconnues par le royaume basque bien avant 1530, date a laquelle la Haute et la Basse-Navarre semblent s’etre definitivement separees

[

ME 9

]

. En effet, l'armee de

Ferdinand le Catholique

envahit le royaume de Navarre en 1512, qui est adjoint au royaume d’Aragon des 1515, ses souverains se refugiant alors dans les

tierras de ultra-puertos

. Les Etats generaux de Basse-Navarre sont crees en 1523 par

Henri II de Navarre

, a l'image des

Cortes

du royaume de Navarre. La reunion en 1620 de la Navarre au royaume de France n’apporte pas de changement notable a leur organisation,

Louis XIII

s’engageant dans l’edit d’union

[

Note 22

]

et dans les lettres patentes en date du

l'accompagnant, a ne pas

≪ deroger aux Fors, Franchises, Libertez, Privileges et Droits [de la Navarre] ≫

[

ML 4

]

.

Les Etats sont reunis une fois l’an sur convocation du roi, a Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port,

Garris

ou

La Bastide-Clairence

.

L’assemblee regroupe les trois ordres qui se reunissent independamment. La noblesse, c’est-a-dire les possesseurs de biens nobles en Navarre, siege sans qu’aucune distinction hierarchique ne distingue ses membres, tout duc, baron ou vicomte soient-ils ; leur nombre varie selon les auteurs de

103 a 153

[

ML 8

]

. Le clerge rassemble les eveques de Bayonne et de Dax ? dont dependent les terres de

Mixe

et d’

Ostabarret

?, le

prieur

de

Saint-Palais

, le

doyen

(ou

pretre-major

) de

Saint-Jean-Pied-de-Port

ainsi que les prieurs des hopitaux d’

Utxiat

et d’

Harambels

. Le tiers est represente par des deputes elus par des villes ? Garris, La Bastide-Clairence,

Larceveau

, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais ? et les sept territoires appeles

pays

, que constituent les regroupements de Mixe, de l’ensemble

Armendarits

-

Iholdy

-

Irissarry

, de l’

Arberoue

, de

Baigorry

, de

Cize

, d’

Osses

et d’Ostabarret. Chaque circonscription du tiers elit deux delegues, a l’exception du pays de Mixe et de la trilogie Armendarits - Iholdy - Irissarry qui peuvent en choisir cinq

[

ME 9

]

(ou trois suivant les auteurs

[

ML 9

]

). Le president de ce groupe est de droit un representant de Saint-Jean-Pied-de-Port

[

ME 10

]

.

Dans l’ordre des deliberations, qui ont lieu apres lecture des doleances par le syndic des Etats (appele dans les documents

syndic du Royaume

), la noblesse emet ses votes, qui sont ensuite soumis au tiers et au clerge ; ceux-ci se reunissent alors separement pour se concerter. Les decisions sont ensuite prises a la majorite, chaque ordre disposant d’une voix, sauf en matiere financiere ou les votes individuels du tiers sont preponderants. L'appel a l’arbitrage du Conseil du roi est parfois necessaire pour

dirimer

les litiges

[

ME 10

]

.

En dehors de ces assises nationales, se tiennent des reunions de moindre importance, denommees

jointes

, qui ne rassemblent que la noblesse et le tiers. Au niveau du royaume, elles sont appelees par le chatelain de Saint-Jean-Pied-de-Port, a la demande du syndic, et depuis 1772, sous reserve de l’autorisation de l’

intendant

[

ME 8

]

.

Enfin, le systeme de representation prevoit la tenue de

Cours generales

propres aux six pays ? a l’exception donc de l’ensemble Armendarits - Iholdy - Irissarry ?, qui reunissent les nobles des pays respectifs siegeant aux Etats et les habitants concernes

[

ME 8

]

. On constate donc la mise en place d'une sorte de referendum populaire entre les seances des Etats de Basse-Navarre.

Aux cotes du syndic, siege un tresorier dont la charge devient venale sous le regne de

Louis XIV

. Il assure la gestion financiere du pays et est personnellement responsable de la collecte des impots royaux ; en 1730, le tresorier est emprisonne pour n’avoir pas su reunir les fonds a temps

[

ML 10

]

. Outre les griefs adresses au roi, les Etats votaient le montant de la ≪ dotation ≫ a accorder au roi, qui, s'il n'en avait pas fixe initialement le montant, sollicitait alors la dotation la plus large possible :

≪ Chers et bien aimez, nous vous demandons une donation, la plus grande que vous pouvez […]

[

18

]

≫

.

Situation de la

Soule

dans le departement des

Pyrenees-Atlantiques

.

Situation de la

Soule

dans le departement des

Pyrenees-Atlantiques

.

La situation des Etats generaux de Soule precedant la publication des fors en 1520 est tres peu documentee

[

ME 7

]

. On ne dispose que des

mandements

et certaines lettres patentes emises par les rois d’Angleterre, et du traite de 1327, ratifie par le roi de Navarre et le ≪ peuple de Soule

[

EG2 7

]

≫. Les premieres lettres patentes dont la Soule a beneficie ont ete emises par

Charles IX

en date du

, puis renouvelees le

par

Henri III

[

ED 22

]

.

Le roi est represente en Soule par le capitaine-chatelain de Mauleon (voir supra

feodalite en Soule

). A ce titre, celui-ci est le chef militaire de la province et preside les Etats generaux ainsi que la cour de justice. Il possede la prerogative de lever les impots royaux, d’administrer les terres appartenant en propre a son suzerain et d’

affiever

des parties de terres communes. Son superieur hierarchique direct est le senechal de Gascogne, et il commande des messagers qui communiquent ses decisions aux paroisses souletines, et deux

bailes

, l’un au nord et l’autre au sud, qui sont ses representants de police ; a ce titre, les bailes procede a des arrestations au nom de decision de justice ou sur ordre du capitaine-chatelain

[

EG2 7

]

.

Apres 1520, la cour de Licharre, organe politique supreme appele

Cour d’ordre

, se compose du

Grand Corps

, regroupant la noblesse et le clerge, et du tiers, assemblee populaire denommee

Silviet

[

ML 11

]

. Cette cour se reunit au moins une fois par an, le dimanche suivant la fete des saints Pierre et Paul, sur convocation du syndic general du pays de Soule ; elle intervient essentiellement dans le domaine financier, gerant les impots directs et indirects. Elle est egalement une assemblee legislative qui est appelee a preciser, voire a modifier, des articles obscurs ou controverses de la coutume de 1520 ; a ce titre elle envoie des delegations au Conseil du roi pour obtenir la validation des privileges de la province. Enfin, elle est chargee de l’entretien de la voirie (chemins, ponts), des haras et de la poste. Sur le plan social, elle intervient dans l’education, l’etat sanitaire et l’assistance aux pauvres

[

ML 12

]

.

La noblesse comprend les dix potestats ? il s’agit de gentilshommes astreints par leur charge a des devoirs particuliers en echange desquels ils percoivent des avantages materiels

[

Note 23

]

? ainsi que tous les possesseurs de biens nobles. L’eveque d’Oloron ou son vicaire general, l’abbe de

Sainte-Engrace

, les commandeurs d’

Ordiarp

, de

Berraute

et de

l’Hopital-Saint-Blaise

ainsi que le prieur de

Larrau

constituent le corps du clerge

[

ME 7

]

.

- Les six bourgs royaux participant au Silviet.

-

-

-

Barcus

, la

pastorale

de 1986

.

-

-

-

La Soule est a cette epoque formee de trois

messageries

, elles-memes divisees en

degairies

, au nombre de sept

[

Note 24

]

. Le tiers comprend les

degans

? representants des sept

degairies

(ou cantons)

[

Note 25

]

? et les procureurs des paroisses, au nombre de deux au moins. Outre les representants paroissiaux, les deputes des six bourgs royaux ?

Montory

,

Haux

,

Barcus

,

Larrau

,

Tardets

et Sainte-Engrace ? participent egalement au

Silviet

.

Le

Silviet

est l’assemblee generale et propre du tiers. Se reunissant dans le bois de

Libarrenx

, il detient le

magistere

supreme. En effet, compte tenu de la complexite de reunion du

Silviet

, le

Grand Corps

se reunit seul sous la presidence du gouverneur ou de son representant, et en presence du syndic general et des

degans

. Les deliberations et les decisions du

Grand Corps

sont ensuite transmises au

Silviet

et reclament son adhesion formelle

[

ML 14

]

. Apres l’expose de l’ordre du jour, les representants du

Silviet

retournent dans leur paroisse pour obtenir sa decision. Il faut noter que la participation des representants au

Silviet

est obligatoire, sous peine d’amende, sauf excuse codifiee par la coutume de la Soule

[

ME 11

]

.

Au sein de la

Cour d’ordre

, le

Silviet

possede une voix tout comme le

Grand Corps

. Le syndic du tiers ? qui est en meme temps le syndic general du pays, c’est-a-dire de la

Cour d’ordre

? et celui du

Grand Corps

sont charges de la resolution des desaccords. A partir du

XVIII

e

siecle, l’arbitrage final revient au president de la

Cour d’ordre

, ou, s’il s’agit d’un conflit portant sur des questions financieres, au

Conseil du roi

[

ML 15

]

. La

primaute

de l’executif revient au

Silviet

, qui elit seul le syndic general du pays, auquel revient la mise en œuvre des decisions. Le

Silviet

debat principalement des decisions concernant l’utilisation des terres communes et leurs frontieres, et ces competences peuvent s’etendre a celles du pays de Soule

[

ML 16

]

.

Le

Silviet

perd son role representatif a partir de 1730 sous la pression de la noblesse

[

19

]

.

Statue de l’

intendant d’Etigny

, a

Bagneres-de-Luchon

.

Statue de l’

intendant d’Etigny

, a

Bagneres-de-Luchon

.

Au cours du

XVIII

e

siecle, le Labourd perd ses prerogatives en termes de maintenance du reseau routier, qu’il assurait jusque-la au moyen de

corvees

, dans les limites communautaires fixees par l’

intendant d’Etigny

. En 1778, l’intendant

de Saint-Maur

place l’administration de la voirie sous la responsabilite de l’

ingenieur des ponts et chaussees

de la

generalite

de Bordeaux

[

ED 23

]

. En consequence, les paroisses du Labourd voient, a partir de cette date, l’exigence en nombre de corveables et de journees de prestation augmenter

[

ED 24

]

.

A partir de 1694

[

20

]

, le syndic convoque, en parallele du

Biltzar

,

≪ sans que les entraves inventees par la centralisation y eussent aucune part ≫

une assemblee de notables

≪ les plus prudens (sic) et les plus eclaires que le pais a honore de sa confiance ≫

. Ces reunions de notables ont lieu soit a Urrugne, a Saint-Pee-sur-Nivelle, a Saint-Jean-de-Luz ou a Bayonne

[

ED 25

]

et rassemblent

≪ des anciens syndics et des individus les plus puissans (sic) ou les mieux instruits des interets du pais ≫

, ainsi que le procureur du roi en Labourd et le cas echeant, des representants de la noblesse. L’ordre du jour en est principalement financier et traite de problemes de faible importance ou de caractere urgent. Cette assemblee est a rapprocher de la

jointe

de Basse-Navare

[

ED 26

]

(voir

supra

).

Le cout des guerres et de la politique de liberalites de Louis XIV entrainent dans toute la France, mais de facon plus specifique en Labourd, jusque-la preserve par ses privileges, une pression fiscale tres lourde, qu'elle soit directe ?

capitation

et

vingtieme

? ou indirecte au travers des droits notaries, le tabac ou les cuirs

[

ED 27

]

.

Des l’origine, les Navarrais doivent lutter pour la reconnaissance de leurs anciennes coutumes. Le for de Basse-Navarre est redige sous l’influence du droit bearnais et les coutumes originelles sont denaturees ou francisees ; la version publiee en 1611 ne retranscrit qu’imparfaitement le pluralisme juridique local. En particulier le serment du roi, qui a son avenement, s’engageait a respecter les libertes et les privileges des Navarrais, a disparu. Malgre les remontrances repetees adressees au roi par les Navarrais en 1622 et en 1634, l’administration centrale resiste et il faut attendre 1645 pour que le for de Basse-Navarre soit imprime

[

ML 17

]

.

Le

syndic du Royaume

est elu par les Etats parmi les representants de la noblesse ou du corps juridique

[

21

]

, mais a partir du

XVII

e

siecle le choix de cette charge a vie et inamovible ? mais non hereditaire malgre des exemples de

nepotisme

lors de la designation d’un syndic

en survivance

lorsque le titulaire s’avere trop age ? est systematiquement oriente par l’intendant, representant royal

[

ML 9

]

.

Le Conseil royal, par son arret du

ote aux Etats de Navarre le droit de faire

≪ aucunes loix, statuts ny reglements ≫

, a la suite d'une longue lutte entre la cour de Pau (ou parlement de Navarre) et le pouvoir reglementaire des Etats

[

Note 26

]

. A cette date, la Basse-Navarre ? qui se dit toujours

royaume de Navarre

? perd donc son pouvoir reglementaire et se retrouve integree dans l’organisation administrative de la Couronne de France.

Le

, sous la pression de la noblesse, le syndic general Armand d’Hegoburu presente au roi une requete de reforme profonde de la

Cour d’ordre

, l’assimilant aux autres etats provinciaux de la

Couronne

[

Note 27

]

. Le

de la meme annee, le

Silviet

rejette le vote du

Grand Corps

[

ME 11

]

. Las, par lettre patentes du

,

Louis XIV

donne raison au syndic et a l’aristocratie

[

ML 19

]

. En consequence, le

Silviet

est supprime et le tiers ne possede plus que treize representants ? les sept

degans

et les deputes des six bourgs royaux ; ceux-ci sont remuneres par l’assemblee generale ? et non plus par les communautes qui les mandatent ? et sont reputes

representatifs

, ce qui leur donne les pleins pouvoirs pour deliberer et voter par eux-memes et exclut donc toute consultation populaire. Les Etats generaux de Soule sont desormais composes de trois ordres et non plus de deux. Si les votes de la noblesse et du clerge sont toujours soumis au tiers pour approbation, les divergences necessitent desormais la nomination de deux arbitres pour chacune des deux parties, l'arbitrage final revenant en dernier ressort au president, ou au roi en matiere financiere

[

ME 11

]

. Dans les faits, le

Grand Corps

prend desormais les decisions et le tiers-etat sert de

chambre d'enregistrement

.

Malgre une plainte deposee en 1731 au parlement de Navarre demandant le retablissement de

≪ leur ancienne forme et coutume de deputer et s’assembler ≫

, augmentee d’une autre contre le syndic general Hegoburu et le comte de

Trois-Villes

pour

≪ prevarications et concussions ≫

, qui voient toutes deux une issue heureuse en premiere instance, le Conseil du roi annule en cassation le

les jugements du parlement de Pau, enjoignant aux

≪ degans et deputes d’executer les lettres-patentes du

, a peine d’etre traites comme rebelles

[

ML 19

]

≫

. Jusqu’en 1733, le tiers et ses dirigeants multiplient les signes d’opposition, parfois violents, justifiant finalement l’arret du Conseil du roi en date du

qui interdit

≪ aux

degans

et deputes et a tous autres du pais de Soule de faire aucunes assemblees, deputations, levees de deniers sans permission par ecrit du sieur intendant de la province ≫

[

ML 19

]

.

Portrait de

Dominique Joseph Garat

, depute du Labourd.

Portrait de

Dominique Joseph Garat

, depute du Labourd.

Les lettres patentes de

Louis XVI

, du

, organisant la tenue des

Etats generaux

, incluent le Labourd dans une circonscription electorale regroupant les senechaussees de Bayonne,

Dax

et

Saint-Sever

[

EG2 13

]

.

Le

Biltzar

, convoque en assemblee extraordinaire le

, designe le syndic Haramboure et deux avocats, d’Ithurbide et d’Hiriart, pour rediger la protestation du Labourd. Les trois delegues, sans surprise compte tenu des privileges auxquels sont habitues les Labourdins, soulignent l’independance administrative dont beneficie la province

≪ qui a ses chefs, ses assemblees, sa constitutions, ses lois particulieres […] ≫

, sans oublier son bailliage :

≪ il est contraire a la liberte dont elle [la province] a toujours joui et qu’elle est jalouse de reserver dans sa purete […] danger plus particulier pour un pays dont l’administration, la coutume, les mœurs, la langue, en un mot tout ce qui le constitue, sont absolument uniques dans le royaume et ne peuvent etre developpes aux Etats generaux que par des deputes basques […]

[

EG2 13

]

≫

.

Portee et soutenue par

Dominique Joseph Garat

, la protestation recoit un accueil positif et Louis XVI, le

, reconnait la specificite du Labourd, qui doit etre represente par quatre deputes, un pour la noblesse, un pour le clerge et deux pour le tiers

[

EG2 13

]

. Les cahiers de doleances rediges par chaque corps sont unanimes a rejeter les marques du pouvoir monarchique, et a reclamer le retablissement des institutions connues par le Labourd jusqu'au

XV

e

siecle

[

EG2 14

]

. La preeminence de la

langue basque

, entre autres caracteres nationaux, fait partie des revendications

[

Note 28

]

.

La position de la province se distingue nettement de celle de ses deux voisines. La Basse-Navarre se considere comme faisant partie du royaume de Navarre, et donc ne s’estime pas concernee par la tenue des Etats generaux du royaume de France. Elle ne saurait, en consequence y

≪ participer ni [y] deputer […]

[

EG2 16

]

≫

. Cette position est confirmee par l’assemblee des Etats de Navarre qui se tient le

. Le

, la noblesse et le clerge reaffirment la particularite de la Navarre, qui n’est pas une province francaise, puisqu’en Navarre,

≪ […] les rois ne peuvent faire des lois sans le consentement et la volonte des gens des trois Etats ≫

. Le tiers s’etant uni a la position des deux autres corps, les Etats generaux de Navarre font savoir au roi que la convocation est

≪ quant a la Navarre, irreguliere, illegale et anti-constitutionnelle ≫

, ce que Louis XVI accepte de reconnaitre en affirmant que les Navarrais

≪ ne peuvent etre soumis aux reglements faits pour les provinces de France […]

[

EG2 16

]

≫

. En consequence, aucune delegation navarraise n’assiste aux Etats generaux du royaume de France du

, ni aux deliberations de l’Assemblee nationale du

[

EG2 17

]

.

A la suite de l’assemblee ordinaire des Etats generaux de Navarre du

, une commission est chargee de la redaction d’un cahier de griefs, dont la teneur peut se resumer a la demande de reconnaissance de l’independance du royaume de Navarre :

≪ […] les droits de la Navarre sont fondes sur le titre qui donne des rois a la Navarre […] a chaque nouveau regne, le serment des rois a regenere la Constitution et retabli toutes les franchises et libertes des Navarrais […]

[

EG2 17

]

≫

.

La deputation qui est elue ne s’adresse pas aux Etats generaux de France, mais au roi, avec mandat de lui preter serment et de recevoir le sien en retour afin que

≪ […] la nation francaise parvienne a se donner une constitution assez sage pour que la Navarre puisse un jour renoncer a la sienne et s’unir a la France […]

[

EG2 17

]

≫

.

C’est avec retard que la Soule designe ses delegues ; ce n’est que le

, en effet, que l’assemblee est convoquee et l’assemblee extraordinaire se deroule du

au

[

EG2 16

]

. De meme que pour le Labourd, les doleances visent a restaurer les institutions anciennes propres qui ont ete amoindries par l’emprise monarchique en contradiction des fors. Les Souletins demandent l’abolition des lettres patentes du

, a l’origine de la quasi-disparition des Etats de Soule, et militent pour une monarchie federative

[

EG2 16

]

.

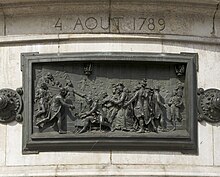

Nuit du 4 aout

,

haut-relief

en

bronze

de

Leopold Morice

(1883), appose sur la colonne de la

Statue de la Republique

, situee

place de la Republique

a

Paris

.

Nuit du 4 aout

,

haut-relief

en

bronze

de

Leopold Morice

(1883), appose sur la colonne de la

Statue de la Republique

, situee

place de la Republique

a

Paris

.

A partir de

, les evenements se precipitent. L’

Assemblee constituante

du

declare la

≪ nullite des limites et des clauses imperatives des mandats ≫

, les populations etant engagees

≪ par la seule presence de leurs deputes […]

[

EG2 18

]

≫

. En consequence, les deputes de Basse-Navarre ne peuvent faire entendre leurs arguments, a peine de violer leur mandat, et ce sont les deputes du Labourd qui les representent officieusement.

La

nuit du 4 aout 1789

voit la noblesse renoncer volontairement aux droits feodaux encore existants, qualifies de ≪ privileges abusifs ≫. Par extension, ce sont tous les privileges qui sont englobes par l’acception, y inclus les divers regimes propres aux provinces, et autres regimes particuliers souvent issus de traites bilateraux

[

EG2 18

]

. L’

article 10

de la Constitution stipule en effet :

≪ Une constitution nationale et la liberte publique etant plus avantageuses aux provinces que les privileges dont quelques-unes jouissaient et dont le sacrifice est necessaire a l’union intime de toutes les parties de l’empire, il est declare que tous les privileges des provinces […] sont abolis sans retour et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Francais

[

EG2 18

]

. ≫

Malgre les protestations des provinces basques, par la voix de leurs delegues, les privileges sont definitivement abolis et la representativite des institutions basques disparait definitivement. Depuis le

, une commission travaille a la reorganisation de la France en departements, et le

, le projet de la creation du departement des

Basses-Pyrenees

, reunissant le Bearn, la Soule, la Basse-Navarre, le Labourd et Bayonne est presente a l’Assemblee

[

EG2 19

]

.

- ↑

Pierre de Rosteguy de Lancre

ecrit en 1622 :

≪ […] les habitants de ce pais laissent leur famille pour prendre celui de leurs maisons, pour chetives qu'elles soient […] quand ce ne serait qu'un parc a pourceaux […]

[

ED 1

]

≫

.

- ↑

Pierre Hourmat deplore la penurie des sources pour la periode du

V

e

siecle au

X

e

siecle :

≪ Si l’existence d’une construction militaire importante est attestee [a Bayonne] par les restes de l’enceinte a tours d'un castrum, siege ou refuge d’une cohorte aux derniers temps de l’Empire romain, le long demi-millenaire qui suivit l’effondrement de ce dernier nous plonge dans une ignorance quasi-totale de ce que furent et l’occupation du castrum et l’evangelisation des populations. Le silence le plus epais recouvre le sort de Lapurdum et les documents dont nous disposons pour cinq siecles se comptent sur les doigts de la main et donnent lieu a des interpretations differentes… ou contradictoires. Ainsi cette histoire devient-elle une longue suite de points d'interrogation, a l’exemple notons-le de celle de la

Novempopulanie

[

4

]

≫

.

- ↑

Le

,

Jean sans Terre

octroie a Bayonne la personnalite juridique qui perdurera durant tout le Moyen Age, et dans une certaine mesure, jusqu’a la

Revolution francaise

, sous la forme d’une charte de commune semblable a celle de

La Rochelle

. Selon

Eugene Goyheneche

,

≪ […] la ville est gouvernee par les Cent Pairs qui en realite se decomposent en un maire, douze echevins, douze conseillers et soixante-quinze pairs qui se cooptent et proposent chaque annee le maire au choix du roi. Le maire a des pouvoirs administratifs, judiciaires, militaires ; il a la garde des cles de la ville, et certains maires seront amiraux de la flotte bayonnaise. Le roi est represente par un

prevot

[…]

[

EG2 2

]

≫

.

- ↑

En 1673,

Louis de Froidour

ecrit a

Colbert

:

≪ […] Fussiez-vous le dernier roturier de la province, si vous possedez une de ces maisons, vous etes repute noble et vous jouissez des privileges de la

noblesse

! Fussiez-vous aussi gentilhomme comme le Roy, si vous ne possedez point de maison noble, vous n’y jouissez d’aucune prerogative, non plus que le moindre paysan […]

[

ML2 2

]

≫

.

- ↑

Eugene Goyheneche cite a cet egard :

≪ le bois de Sardasse pres de

Saint-Palais

, quelques bois et montagnes a Osses, les moulins de

Saint-Jean

, celui de Behorlegui, la moitie de celui de Behotegui a Saint-Palais, les forges de

Jaxu

et la ≪ Reclusa ≫ a

Saint-Michel

, les mines de

Hosta

[…], des

kaiolar

et des paturages a Erretelia et ailleurs, la pepiniere de Belveder, pres de Saint-Jean, des bois de noyers a

Aincille

, les marches de Saint-Jean, […]

[

EG2 3

]

≫

.

- ↑

Les maisons dites

fivatieres

dependaient d'une autre maison, noble ou franche.

- ↑

L'

albergade

est l’obligation de fournir un logement a un seigneur avec sa suite dans des maisons particulieres. Ce droit de

requisition

est souvent converti en redevance pecuniaire

[

EG2 9

]

.

- ↑

Le terme original est

baiulus

, qui, sous le regne des Plantagenet, correspond au

prevot

?

bayle

? fonctionnaire royal de premier rang delegue dans les provinces de la Couronne francaise

[

ML2 4

]

.

- ↑

Lo noguer de Lixarre

en 1385

[

8

]

, collection Duchesne volume CXIV, volumes 99 a 114, renfermant les papier d'Oihenart, ancienne bibliotheque imperiale -

Bibliotheque nationale de France

.

- ↑

Selon Eugene Goyheneche :

≪ […] les troupeaux du

seigneur du kayolar

doivent sejourner sur leurs paturages du

au

. Ces paturages leur sont exclusifs de jour et de nuit du

au

; de nuit, du

au

: le paturage est accessible a tous du

au

suivant […]

[

EG2 9

]

≫

.

- ↑

(es)

Podian tener vasallos ya que ≪ todo infanzon que tiene una heredad libre y que con esta heredad, quiera hacer villanos o pecheros, coillazos (es decir, dar renta o porcion de frutos), habra sobre sus collazos y sobre sus villanos el mismo derecho que el rey y los grandes senores tienen sobre los suros

≫ ([Les

infancons

, c.-a-d. les membres de la petite noblesse] pouvaient avoir des vassaux puisque ≪ tout infancon qui a une propriete libre et qui avec cette propriete, veut entretenir des vilains [c.-a-d. des paysans], soumis a la

taille

, ou encore des coillazos (qui percoivent un revenu ou une portion de fruits), aura sur ses coillazos et sur ses vilains le meme droit que le roi et les grands [de la haute noblesse] ont sur les leurs ≫

[

10

]

).

- ↑

La coutume de Soule distingue, en bas de l'echelle sociale, les fivatiers (qui louent maison et terres) et les botoys (parfois proprietaires de leur maison mais non des terres qui appartiennent a leur seigneur)

[

12

]

.

- ↑

Les

donats

, laics se donnant au Christ par des vœux mineurs, devaient obeissance, pauvrete et chastete en cas de veuvage.

- ↑

D'apres une consultation accordee au vicomte de Macaye le 22 fevrier 1777 par maitre Durandeau de Bordeaux :

≪ […] le vendredy Saint, le seigneur va adorer la Croix dans le meme lieu ou les ecclesiastiques font cette ceremonie et il peut exiger que ses enfants males jouissent du meme droit […]

[

ED 2

]

≫

.

- ↑

La

cour de Licharre

avait pour ressort tout le pays de Soule. Les appels etaient interjetes a la cour des jurats de

Dax

(

Landes

) et de la au senechal de

Guyenne

. Les juges de la

cour de Licharre

etaient le chatelain de Mauleon, les dix

potestats

de Soule et les gentilshommes proprietaires. La coutume de Soule indique en 1520 que :

≪

au pays de Sole son dets potestats, es assaver : lo senhor deu Domec de Lacarri, lo senhor de Bimeinh de Domasanh, lo senhor deu Domec de Sibas, lo senhor de Olhaibi, lo senhor deu Domec d'Ossas, lo senhor d'Amichalgun de Charri, lo senhor de Genteynh, lo senhor de la Sala de Charrite, lo senhor d'Espes et lo senhor deu Domec de Cheraute. Los quoaus son tenguts de venir a tout le menhs de oeitene a oeitene a la Cort de Lixare tenir cort ab lo Capitaine Castellan

[

8

]

≫

.

- ↑

La pauvrete etait bien reelle et signalee a maintes reprises, comme le fait en 1782 l'intendant de Guyenne, Dupre de Saint Maur, dans une lettre a

Necker

:

≪ […] le pays de Labourt, confine a l'Espagne […] la moitie des terres est en friche, non seulement a cause de la sterilite naturelle du sol qui exige qu'on consacre en engrais les bruyeres de trois arpans pour en mettre un en valeur, mais aussi par defaut de population. La principale recolte est celle du mais ou ble d'Inde, les habitants en font leur nourriture, il est bien rare qu'ils en recueillent assez pour leur consommation mais les contrees voisines y suppleent. Leur vin est de la plus mediocre qualite a cause du voisinage des Pyrenees ; on y cultive avec succes des arbres pommiers dont le fruit leur procure une espece de cidre dans lequel ils font entrer beaucoup d'eau, et telle est leur boisson ordinaire. Le defaut de prairies empeche qu'on y eleve beaucoup de betail […]

[

ED 4

]

≫

.

- ↑

Cette proportion est a comparer avec ce qui se passe dans d'autres provinces a la meme epoque ; on compte alors en Touraine un milicien pour 1 070 habitants, en Bourgogne, un pour 1 300 habitants, mais a l'inverse en Normandie, un pour

385 habitants

[

ED 6

]

.

- ↑

Il faut noter que ce loyalisme est reste constant, que la Couronne soit francaise ou anglaise, puisqu’en 1323

Edouard III d’Angleterre

≪ [reconnait] la fidelite, et la confiance qu'il a trouve dans les habitants du Labourd […]

[

ED 8

]

≫

.

- ↑

On trouve a plusieurs reprises au

XVII

e

siecle des actes de resistance, tel celui decrit le