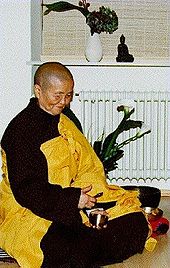

Maitre

Chan Khong

, cofondatrice avec

Thich Nh?t H?nh

du Village des pruniers,

Dordogne

Maitre

Chan Khong

, cofondatrice avec

Thich Nh?t H?nh

du Village des pruniers,

Dordogne

Une

bhikkhuni

(

pali

) ou

bhikshuni

(

sanskrit

) est une

moniale

bouddhiste

qui a recu l’

ordination

complete (

upasampada

), suivant un

noviciat

(

shramanerika

puis

shikshamana

) d’au moins deux ans.

L’ordre des bhikkhunis a ete fonde cinq ans apres celui des

bhikkhus

, avec l’accord quelque peu reticent du

Bouddha Gautama

, qui leur imposa huit regles specifiques les assujettissant aux moines

[

1

]

. La premiere moniale aurait ete

Mahaprajapati Gautami

, sa tante et mere adoptive.

Au debut du

XX

e

siecle

, l’ordre des bhikkhunis n’existait plus qu'en

Chine

, en

Coree

et au

Viet Nam

. Dans le courant

therav?da

et au

Japon

, les nonnes sont techniquement des laiques se consacrant a la vie ascetique en suivant les regles des novices. Dans le courant

vajray?na

du

bouddhisme tibetain

, les femmes ne recoivent en principe pas l’ordination complete et restent novices durant toute leur carriere

[

2

]

,

[

3

]

a l'exception de quelques moniales occidentales. Des tentatives de resurrection de l’ordre feminin dans les regions therav?da et d’implantation au

Tibet

ont ete entreprises ces vingt dernieres annees. Le

dalai-lama

s'est exprime en faveur de l'ordination feminine lors de la conference de

Hambourg

en juillet 2007

[

4

]

.

Les regles regissant la vie monastique ou

vinaya

se sont diversifiees progressivement apres la mort du Bouddha, tout en restant fondamentalement proches. Le bouddhisme therav?da suit le

Vinaya Pitaka

, le courant

mah?y?na

le

Dharmaguptaka

Vinaya

ou

Dharmagupta Vinaya

(

chinois

: 四分律,

sif?nl?

), et le

bouddhisme tibetain

le

Mulasarvastivada Vinaya

. Le resume ci-dessous correspond a l’ordination selon le

Dharmagupta

actuel.

Les specificites de l'ordination feminine sont la duree plus longue du noviciat obligatoire et la double ordination par les sanghas des deux sexes. Selon la tradition, le noviciat d’au moins deux ans fut impose pour leur permettre de determiner avec plus de certitude si elles etaient faites ou pas pour la vie monastique.

Les moniales commencent theoriquement par etre shramanerika et observent les

dix preceptes

. Elles doivent en principe obtenir le consentement de leurs parents et de leur mari, bien que ce ne soit plus toujours le cas lorsque cette exigence contrevient aux lois locales concernant la

liberte de religion

. A dix-huit ans, elles entament une seconde etape de noviciat et deviennent shikshamana pour deux ans, ajoutant six regles aux dix preceptes d'origine. En fait, de nos jours beaucoup entrent dans les ordres a dix-huit ans passes et deviennent donc directement shikshamana sans passer par le stade de shramanerika. Durant ces deux annees, la novice est sous la responsabilite d’une formatrice appelee

upadhyayini

. Son stage acheve avec succes, elle est ordonnee en principe par dix moniales ayant au moins douze ans d’anciennete, puis par des moines. Neanmoins, les lignees d’origine chinoise considerent l’ordination par des moines seuls valable egalement, quoique deconseillee si on peut faire appel a des moniales. Cette specificite a pu contribuer a la survie des bhikkhunis en Chine lors des periodes d’eclipse du bouddhisme, alors que dans les pays theravada ou il est impossible d’ordonner une femme sans disposer de dix moniales experimentees, la disparition des dernieres bhikkhunis

srilankaises

lors d’une guerre au

XI

e

siecle

a entraine l’extinction de l’ordre.

Les regles imposees aux moniales, definies par le

patimokkha

, sont plus nombreuses que pour les moines (de 84 a 111 de plus). Le

Vinaya Pitaka

en impose 311, le

Dharmagupta

348 et le

Mulasarvastivada

364.

Bien que le

sangha

bouddhique soit officiellement la premiere communaute monastique apparue en

Inde

dont on conserve les regles, d’autres traditions ont du avoir des ascetes femmes. Certaines d’entre elles se voient attribuer le mauvais role de tentatrice du Bouddha dans des recits de complots visant a salir l’ecole du sage des Shakyas. La tradition

jain

, en particulier, pretend avoir eu avant le bouddhisme des nonnes, dont la tradition se perpetue de nos jours.

La communaute monastique des femmes est nee officiellement lorsque le Bouddha revint pour la premiere fois a

Kapilavastu

apres son illumination. Sa tante mere adoptive

Mahaprajapati

l’attendait pour lui demander de la recevoir comme bhikkhuni avec cinq cents dames

Shakya

et

Koliyas

dont les maris s’appretaient a devenir disciples de Gautama. Tout d’abord reticent, le Bouddha aurait fini par accepter devant l’insistance des femmes qui le suivirent a pied jusqu’a

Vaisali

, et les encouragements d'

Ananda

devant qui il reconnu l'egalite totale entre les deux sexes pour atteindre l'

Eveil

[

5

]

. Gautama aurait neanmoins predit que son enseignement s’eteindrait plus tot du fait de la presence des femmes. La legende voit (sans doute a tort) dans Bhadda Kaccana (Bhadra), l’une des cinq cents premieres bhikkhunis, la

femme du Bouddha

.

Voir :

Naissance du sangha feminin

Il posa comme condition qu’elles acceptent les huit regles suivantes :

- Une moniale s’incline toujours devant un moine, meme si elle est bhikkhuni depuis cent ans et qu’il vient juste d’etre ordonne.

- Une moniale ne doit pas passer la

retraite de la saison des pluies

dans un district ou il n’y a pas de moine.

- Les dates des

uposathas

sont determinees par les moines ; lors des uposathas de demi-mois, les moniales doivent demander aux moines de leur adresser un preche.

- A la fin de la saison des pluies, les moniales doivent se confesser devant les moines et les moniales assembles.

- Une moniale ayant commis une faute grave doit etre disciplinee (manatta) par les moines et les moniales.

- Une moniale doit observer les preceptes (de novice) durant deux ans [au lieu d’un pour les moines] avant de pouvoir etre ordonnee par les moniales et les moines.

- Une moniale ne doit jamais dire du mal d’un moine ou l’insulter.

- Une moniale ne peut pas faire de reproches a un moine, mais un moine peut lui faire des reproches.

Si certaines regles peuvent s'expliquer par le besoin de proteger les moniales ou de donner plus de poids social a leur sangha en la rattachant a celui des moines, d'autres, en particulier la premiere et la derniere, ont fait accuser Gautama de sexisme. Les explications generalement proposees par ceux qui se refusent a envisager un Bouddha coupable de discrimination sont qu'elles ont pu etre ajoutees ou modifiees par des moines misogynes lors des

conciles

, ou les femmes n'etaient pas admises, ou que Gautama estimait que sans elles, les bhikkhunis ne seraient pas acceptees par une societe persuadee de l'inferiorite feminine.

Selon les sources, de nombreuses femmes rejoignirent le sangha et devinrent

arahant

. Le

Khuddaka Nikaya

contient le

Therigatha

, recueil de poemes religieux relatant les circonstances de leur illumination, et le

Theriapadana

, recueil de biographies. On peut citer parmi elles Prajapati Gautami, Uppalavanna et Khema, citees comme les deux bhikkhunis principales, Kisagotami, Patacara, Soma, Ubbiri, Vasitthi. Comme les moines, elles venaient de differents horizons : courtisanes (Ambapali et Vimala), princesses (Sumeda et Sela), filles de nobles ou de riches marchands (Bhadda Kundalkesa, Sujata et Anopama), filles de pauvres

brahmanes

(Chanda) ou meme serves (Punnika).

Une liste en cite douze avec chacune son point fort :

- Khema

, premiere erudite et sage ;

- Bhadra (parfois identifiee a

Yashodhara

), premiere pour les miracles (mahasiddhi) ;

- Gautami

, premiere pour la saintete ;

- Sakula, premiere pour la clairvoyance ;

- Dharmadina, premiere enseignante et missionnaire ;

- Uppalavanna

, premiere pour la realisation ;

- Bhadra Kundali, premiere pour les facultes psychiques ;

- Nanda, premiere des

moniales de la foret

;

- Bhadra Kapila, premiere pour le rappel des vies anterieures ;

- Patacara, premiere pour le maintien du

vinaya

(discipline) ;

- Sigalakamatra, premiere de celles qui ont atteint l’illumination par la foi ;

- Sonya, la plus diligente ; ayant eleve dix enfants, elle etait entree tard dans les ordres et pratiquait jour et nuit, repetant : ≪ Je dois m’efforcer de rattraper mon retard. ≫ ;

Autour de

250

av. J.-C., a l’epoque d’

Ashoka

, son fils et missionnaire Mahinda fonda une communaute d’hommes au

Sri Lanka

. La reine Anula et ses suivantes souhaitant entrer dans les ordres, Mahinda fit venir sa sœur Sanghamitta, qui arriva avec onze autres bhikkhunis. Elles ordonnerent les premieres moniales de l’ile, et la communaute prit racine. Neanmoins, au

XI

e

siecle

, les moniales furent exterminees en meme temps que les moines par les envahisseurs

Cholas

. Les bhikkhunis indiennes, deja tres peu nombreuses au

III

e

siecle

, avaient entre-temps disparu avec le recul du bouddhisme.

Les Cholas chasses, les Srilankais chercherent a reconstituer leur communaute monastique. Ils reussirent a faire venir quelques moines de

Birmanie

, mais aucune moniale. L’ordination des femmes par les sanghas des deux sexes etant proscrite dans le vinaya, il devint impossible d’ordonner de nouvelles bhikkhunis ; c'est ainsi qu'elles disparurent du bouddhisme

theravada

.

Le sangha feminin des regions

mahayana

s’est developpe en

Chine

, puis repandu en

Coree

et au

Vietnam

, avec une presence sporadique au

Japon

. C’est le seul sangha disposant encore d’authentiques moniales en nombre important, dont la majorite se trouvent actuellement a

Taiwan

. Il y eut tres peu d’authentiques bhikkhunis au Japon, et les communautes de nonnes y sont en quasi-totalite des laiques ayant fait vœu de suivre les dix preceptes et les preceptes de

bodhisattva

.

Selon la

Breve histoire des moines de la dynastie Song

[

6

]

, la premiere nonne chinoise mentionnee vivait sous les

Hans

et s’appelait Apan, mais comme les codes monastiques vinaya n’avaient pas encore ete traduits, elle ne peut pas avoir ete une bhikkhuni.

Jingjian (淨檢), premiere bhikkhuni, fille de magistrat et veuve jeune, etait nee en

291

; elle avait pris pour maitre le moine Fashi (法始) et fut acceptee comme novice en meme temps que vingt-quatre compagnes par Jnanagira du

Cachemire

. Celui-ci n’avait pas voulu aller plus loin car sans moniales, l’ordination complete lui semblait impossible. Cependant, la mention d’une double ordination par les sanghas des deux sexes ne fut pas consideree comme une obligation par tous les moines chinois, beaucoup se prevalant de l’exemple de Mahaprajapati Gautami qui avait ete ordonnee par le Bouddha seul. Aussi Jingjian obtint-elle finalement son upasampada de moines seuls, en meme temps que trois autres jeunes femmes.

En

429

, un bateau etranger aborda a Jiankang (建康), actuelle

Nankin

, capitale des

Song du Sud

. A son bord se trouvaient huit bhikkhunis srilankaises qui s’installerent au monastere de la Claire benediction

[

7

]

. Quand elles apprirent comment les moniales locales etaient ordonnees, elles firent part de leur surprise a la bhikkhuni Sengguo (僧果) et lui proposerent de lui faire une upasampada selon les regles srilankaises. Sengguo en discuta avec son maitre de vinaya Gunavarman, qui reafirma la validite de l’ordination chinoise, tout en concedant que se faire ordonner une seconde fois ne pourrait que lui etre benefique. Il demanda neanmoins que les moniales etrangeres apprennent tout d’abord le chinois. Quatre ans apres, le bateau revint avec onze bhikkhunis qui ordonnerent Sengguo et ses compagnes en

434

au monastere de Nanlin (南林寺).

Le

Recit de l’ordination des nonnes

[

8

]

fait pour sa part venir quinze bhikkhunis d’

Inde

, precisant que cinq d’entre elles moururent lors de la traversee des montagnes, trois de froid et deux tombees dans un precipice. Il s’agit neanmoins d’un recit isole datant du

XVII

e

siecle

, et la version srilankaise a la faveur des historiens.

L'ouvrage

Biographies des moniales

[

9

]

attribue a

Baochang (moine bouddhiste)

(en)

(寶唱) (

495

-

528

) renferme les notices de soixante-cinq nonnes. Bien que moins important numeriquement que la communaute masculine (une moniale pour cinq moines selon un recensement datant des

Song

), le sangha feminin continua de croitre suivant la progression du bouddhisme. Seuls les maitres masculins avaient leur biographie dans les annales officielles, mais on trouve de frequentes mentions de moniales dans les documents des siecles successifs ; on sait que certaines furent maitres dans des ecoles du courant

Chan

.

Au

XX

e

siecle, entre les annees cinquante et soixante, les ordres bouddhistes disparurent presque integralement de Chine avec l’arrivee au pouvoir des

communistes

. Les moniales s’etaient repliees les premieres a Taiwan a la fin des annees quarante, ce qui leur permit d’etre bien implantees dans l’ile. Elles aiderent les moines dans leur installation lorsqu’ils immigrerent a leur tour, inversant pour un temps la situation habituelle du sangha feminin assiste par le sangha masculin. Au debut des annees 2000, on comptait a Taiwan plus de 60 000 moniales mahayana, soit trois fois plus que leurs homologues masculins. Un tiers d’entre elles ont moins de trente-cinq ans et possedent un diplome professionnel ou universitaire. Elles sont actives dans differents domaines, du purement religieux au social. Parmi les pionnieres, on peut citer Maitre Zheng Yan (證嚴法師), fondatrice de l’

ONG

Tzu-Chi

[

10

]

(

1966

), d’un hopital et d’une ecole de medecine, nommee pour un

prix Nobel

en

1993

, et Maitre Xiao Yun (曉雲法師), fondatrice de l’universite Huafan (華梵大學).

La transcription chinoise de bhikkhuni est

b?qi?ni

(比丘尼) ; elles sont aussi appelees

nig?

(尼姑), terme plus general qui englobe aussi les novices et nonnes non ordonnees. Les monasteres feminin portaient souvent le nom de

?n

(庵).

Jetsun

Khandro Rinpoche

.

Jetsun

Khandro Rinpoche

.

Dans le

bouddhisme tibetain

, il existe depuis des siecles des nonnes qui ne recoivent cependant pas l’ordination complete, les bhikkhunis ayant deja disparu d’

Inde

et du

Nepal

lorsque le bouddhisme penetra au

Tibet

. La reintroduction de la pleine ordination pour les nonnes dans les ecoles du

bouddhisme tibetain

a ete a l'ordre du jour d'un congres international qui s'est tenu a Hambourg en juillet 2007

[

3

]

. Il existe une gamme de statuts entre les purs laics et les nonnes. On trouve ainsi des yoginis et des

ngakmas

(courants

nyingmapa

et

bon

) mariees, mais aussi les

kandromas

(

dakinis

).

Recemment

[Quand ?]

, quelques

gelongmas

(bhikkhunis) occidentales ordonnees par des moniales du courant mahayana ont ete acceptees dans des lignees tibetaines.

Parmi les nonnes tibetaines preeminentes ou celebre, on peut citer

Ngawang Sangdrol

fortement engagee pour la liberte du

Tibet

,

Khandro Rinpoche

, fille de

Mindroling Trichen

, chef de l’ecole

nyingmapa

et directrice du monastere Samten Tse (Inde), Khandroma Palden Chotso, directrice de l’Ermitage des dakinis (Tibet), Khandro Tinley Chodon, petite-fille du maitre

Kagyu

Shakyasri et Jetsun Kushok Chimey Luding Rinpoche, sœur de

Sakya Trizin

, l’actuel chef de l'ecole

sakyapa

, ou encore Shugsep Longchen Rinpoche

[

11

]

.

Ainsi, au

Tibet

, avant l'invasion chinoise de

1959

, le nombre de nonnes etaient de 27 000

[

12

]

alors qu'il y avait environ 592 000 moines

[

13

]

. Il existe une forme de mouvement feministe dans le bouddhisme, et le

14

e

dalai-lama

a declare :

≪ Il y a un vrai mouvement feministe dans le bouddhisme qui est relie a la deite

T?r?

. Suivant son culte du

bodhicitta

, la motivation du

bodhisattva

, elle a observe la situation des etres s'efforcant d'atteindre le plein eveil et elle remarqua que peu de personnes atteignaient l'etat de Bouddha en tant que femme. Aussi,

T?r?

s'est fait une promesse (elle s'est dit a elle-meme) : ≪ J'ai developpe le bodhicitta en tant que femme. Pour toutes mes vies le long du chemin, je jure de renaitre en tant que femme, et dans ma derniere vie, quand j'atteindrai l'etat de Bouddha, la aussi, je serai une femme. ≫

Au Japon, les nonnes sont dans leur grande majorite des femmes non ordonnees qui ont fait vœu de suivre les

dix preceptes

et les preceptes de

bodhisattva

. Malgre des debuts humbles et difficiles, elles ont neanmoins pu s’installer dans des monasteres, acquerir une formation et obtenir le soutien des laics, particulierement a partir du moment ou l’Etat japonais a autorise le mariage des moines, detournant beaucoup d’hommes de la pratique religieuse assidue pour en faire des patrons de temples. Certaines sont meme devenues maitres

zen

.

Moniales a

Sagaing

, Birmanie (fevrier 2006)

Moniales a

Sagaing

, Birmanie (fevrier 2006)

Dans les pays d’Asie du Sud (

Birmanie

,

Cambodge

,

Laos

,

Sri Lanka

,

Thailande

) et chez les theravada du

Vietnam

et du

Nepal

, ou les bhikkhunis sont inexistantes, on trouve, particulierement depuis le

XIX

e

siecle

, des femmes qui se tournent vers la vie d’ascete et font vœu de suivre des regles en nombre variable, vivant soit en communaute, soit isolement. Elles sont appelees

anagarikas

(errantes) ou

thilashins

(morales) au Myanmar et au Nepal,

dasasilmatas

(errantes) a Sri lanka et

maechis

en Thailande, et portent des robes de couleur differente selon la region.

Dans la plupart des pays, leur statut est incertain car elle n'appartiennent a aucune des quatre categories du grand sangha defini par le Bouddha (moines et moniales, laics des deux sexes). Elles ne recoivent, contrairement aux moines, aucune assistance de l’Etat, et tres peu des laics qui preferent soutenir les moines confirmes. Ainsi, les maechis thailandaises, au nombre de 14 700 en 1997, se trouvent-elles a la fois depourvues du droit de vote comme les moines, mais privees par les autorites bouddhiques du droit d’enseigner le

dharma

et d’accomplir des rituels. Les nonnes theravada ayant recu une formation et tournees vers le service social trouvent plus facilement un soutien en fondant des ecoles maternelles, des jardins d’enfants ou des centres d'assistance pour les femmes. Celles qui voudraient se concentrer sur la pratique religieuse rencontrent par contre beaucoup de difficultes. Elles vivent independantes dans un grand denuement, ou deviennent dependantes des temples ou elles rendent des services d’intendance. Le manque de statut officiel fait qu’il est facile a des mendiantes de se faire passer pour des nonnes, rabaissant encore leur image. Quelques efforts ont ete faits au Myanmar et a sri Lanka pour tenter de remedier a ce probleme.

La proposition d’ordonner des bhikkhunis (gelongmas) dans le

bouddhisme tibetain

rencontre peu d’opposition ouverte. Le

dalai-lama

a propose d’ameliorer tout d’abord la qualite de l’enseignement dans les monasteres de femmes, et indique que les bhikkhunis des pays occidentaux etaient peut-etre les mieux placees pour faire evoluer la situation. Un comite compose de

Carola Roloff

(Jampa Tsedroen),

Tenzin Palmo

,

Pema Chodron

,

Karma Lekshe Tsomo

et

Thubten Chodron

(en)

, conseillees par

Heng Ching Shih

, moniale taiwanaise, a entame ses travaux au printemps

2006

. Autour d'une association internationale de femmes,

Carola Roloff

s'implique dans un developpement des femmes dans le bouddhisme

[

14

]

,

[

15

]

.

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.

Le paragraphe suivant peut contenir un

travail inedit

ou des declarations

non verifiees

(

).

Vous pouvez aider en ajoutant des references ou en supprimant le contenu inedit.

Dans les regions theravada, il existe une forte opposition a la resurrection de l’ordre feminin. Il est vrai qu’historiquement, les bhikkhunis n’eurent de reelle presence qu’au Sri Lanka, d'ailleurs premier pays a les avoir readmises. Les objections sont en partie religieuses, basees sur une vision fataliste du bouddhisme, qui considere que celui-ci est dans une

phase de declin

, dont la disparition precoce des moniales est une manifestation naturelle ; les moines disparaitront a leur tour, amenant l’eclipse de la doctrine, suivie de son renouveau signale par l’avenement de

Maitreya

, le prochain

bouddha

. Dans cette optique, ressusciter l’ordre des femmes irait contre cet inevitable cours des choses et constituerait un mauvais

karma

qui ne ferait que retarder l’arrivee d'une nouvelle ere. Les autres raisons sont avant tout sociales, basees sur la reticence a remettre en question un privilege masculin, et, ironiquement, la constatation de la qualite generalement insuffisante du sangha masculin, beaucoup en deduisant qu’il serait encore plus difficile de garantir celle d’un sangha feminin soumis a quatre-vingt-quatre regles supplementaires. Les aspirantes bhikkhunis ne peuvent guere compter sur le soutien des femmes, peu mobilisees par une revendication qui ne concerne naturellement qu’une minorite. Quant aux nonnes, elles pensent avoir plus de chance d’ameliorer leur situation en reclamant une reconnaissance de leur statut assortie de droits plutot qu’en ressuscitant l’ordre des bhikkhunis.

Le Sri Lanka s’est distingue en acceptant des bhikkhunis depuis

1998

. Cette annee-la, vingt femmes furent ordonnees a

Bodh-Gaya

par des moines mahayana et theravada et des moniales mahayana dont la lignee remontait a des bhikkhunis srilankaises. Dix les avaient precedees en

1996

, mais l’opposition restait alors forte, le gouvernement srilankais ayant meme pose pour condition a la tenue d’une conference internationale sur le bouddhisme a

Colombo

en 1998 que la question de l’ordination des femmes ne soit pas evoquee. La situation put etre changee a travers des negociations et grace au soutien de moines importants. En

2004

, on en comptait au Sri Lanka 400 bhikkhunis et 800 shramanerikas. En Birmanie, deux moniales ordonnees en

2003

ont ete acceptees.

En Thailande l’opposition reste tres forte. Deja en

1927

, le politicien progressiste Narin Bhasit (Narin Klueng) avait fait ordonner ses deux filles Sara et Chongdi, et construire le Wat Nariwong pour etre un monastere feminin. Le gouvernement en ordonna rapidement la fermeture et le renvoi des moniales a la vie civile. Refusant d'obeir, les filles de Narin Klueng furent arretees et defroquees en prison. Une loi interdisant d’ordonner des femmes fut passee en

1928

. Neanmoins, Chatsumarn Kabilsingh, dont la mere avait deja scandalise en se proclamant bhikkhuni, a recemment ete ordonnee (

2001

) sous le nom de Dhammananda, entrainant une nouvelle vague de protestations.

Les occidentales interessees par le

monachisme

theravada eprouvent egalement des difficultes a etre integrees au meme titre que les candidats masculins. Certaines ont entame un chemin independant, comme l’Allemande

Ayya Khema

(

1923

-

1997

), fondatrice de la Maison des femmes bouddhistes au Sri Lanka, ou l'anglaise Aree Chaisatien. Neanmoins, depuis l’apparition des bhikkhunis srilankaises rendant les ordinations possibles, quelques projets de monasteres ont demarre, tel Metta

Vihara

,

monastere de foret

allemand.

- ↑

Code monastique des bhikkhunis

- ↑

Ressources pour les ordinations feminines

- ↑

a

et

b

Vers la pleine ordination

- ↑

Soutien du dalai-lama aux ordinations feminines

- ↑

Philippe Cornu

,

Le bouddhisme, une philosophie du bonheur ? : Douze questions sur la voie du Bouddha

, Paris/61-Lonrai,

Points

,

(

1

re

ed.

2013), 313

p.

(

ISBN

978-2-7578-7060-0

,

lire en ligne

)

,

p.

198

- ↑

Dasong s?ng sh?lue 大宋僧使略

- ↑

q?ngfusi ?福寺

- ↑

B?qi?ni shoujiel? 比丘尼受戒律

- ↑

B?qi?ni zhuan 比丘尼傳

- ↑

Ciji j?j?nhui 慈濟基金會

- ↑

Women Buddhas: A Short List of Female Saints, Teachers and Practitioners in Tibetan Buddhism

- ↑

Combats des Nonnes Tibetaines, Havnevik Hanna, 1995, Ed Dharma,

(

ISBN

2-86487-025-8

)

- ↑

Le Tibet est-il chinois ?

Anne-Marie Blondeau

et

Katia Buffetrille

, Albin Michel, 2002,

(

ISBN

2-226-13426-3

)

- ↑

Carola Roloff

- ↑

The International Association of Buddhist Women

- Vicki Mackenzie,

Un ermitage dans la neige,

Paris, NIL Editions, 2000

(

ISBN

2841111423

)

- Edith Nolot,

Regles de discipline des nonnes bouddhistes,

Paris, Institut des civilisations indiennes, 1991

(

ISBN

2868030602

)

- Hanna Havnevik,

Combats des nonnes tibetaines : Religieuses bouddhistes du pays des neiges,

Saint-Michel-en-l'Herm

, Ed. Dharma, Coll. ≪ Fenetres du Dharm ≫, 1999

(

ISBN

2864870258

)

- Susan Murcott, Benedicte Niogret,

Bouddha et les Femmes : Les premieres femmes bouddhistes d'apres le

Therigatha

Paris, Albin Michel, coll. Spiritualites vivantes, 1997

(

ISBN

2226094091

)

- Ayya Khem,

Etre une ile,

Saint-Michel-en-l'Herm, Ed. Dharma, 1999

(

ISBN

2864870282

)

- Heng-Ching Shih

Lineage and Transmission: Integrating the Chinese and Tibetan Orders of Buddhist Nuns,

Chung-Hwa Buddhist Journal,

vol. 13, n° 2, May 2000, p. 503-548

[

lire en ligne

(page consultee le 22 septembre 2022)]

- Karma Lekshe Tsomo,

Sisters in Solitude : Two Traditions of Buddhist Monastic Ethics for Women - A Comparative Analysis of the Chinese Dharmagupta and the Tibetan Mulasarvastivada

Bhiksuni Pratimoksa Sutras, Albany (NY), State University of New York Press, 1996

(

ISBN

0791430901

)

- Pao-Ch'ang (trad. Kathryn Ann Tsai ),

Lives of the Nuns: Biographies of Chinese Buddhist Nuns from the Fourth to Sixth Centuries : A Translation of the

Pi-Ch'Iu-Ni Chuan

,

Honolulu, University of Hawaii Press , 1994

(

ISBN

0824815416

)