| Wappen

|

Deutschlandkarte

|

|

|

| Basisdaten

|

| Koordinaten

:

|

52° 23′

N

,

12° 56′

O

52.378055555556

12.935

31

Koordinaten:

52° 23′

N

,

12° 56′

O

|

| Bundesland

:

|

Brandenburg

|

| Landkreis

:

|

Potsdam-Mittelmark

|

| Hohe

:

|

31 m u.

NHN

|

| Flache

:

|

117,03 km

2

|

| Einwohner:

|

27.039

(31. Dez. 2022)

[1]

|

| Bevolkerungsdichte

:

|

231 Einwohner je km

2

|

| Postleitzahl

:

|

14542

|

| Vorwahlen

:

|

03327, 033202

|

| Kfz-Kennzeichen

:

|

PM

|

| Gemeindeschlussel

:

|

12 0 69 656

|

| Stadtgliederung:

|

8

Ortsteile

|

Adresse der

Stadtverwaltung:

|

Eisenbahnstraße 13?14

14542 Werder (Havel)

|

| Website

:

|

www.werder-havel.de

|

| Burgermeisterin

:

|

Manuela Saß

(

CDU

)

|

| Lage der Stadt Werder (Havel) im Landkreis Potsdam-Mittelmark

|

Karte Karte

|

Werder (Havel)

ist eine Stadt mit gut 27.000 Einwohnern im

brandenburgischen

Landkreis Potsdam-Mittelmark

in der

Agglomeration Berlin

. Werder ist

staatlich anerkannter Erholungsort

. Uberregional bekannt ist die Stadt nicht nur als Zentrum des Obstanbaus in der Nahe

Berlins

und durch die Obstbaumblute im April und Mai, sondern auch durch das aus diesem Anlass stattfindende

Baumblutenfest

, ein

Volksfest

mit vielen Besuchern.

Luftbildaufnahme von Werder (Havel) (Sommer 2006)

Luftbildaufnahme von Werder (Havel) (Sommer 2006)

Die Stadt liegt rund 10 km bzw. 40 km sudwestlich der Stadtzentren von

Potsdam

und

Berlin

im Nordosten der von der

letzten Eiszeit

gepragten Landschaft

Zauche

. Die Kernstadt liegt auf einer Insel in der dort 700 bis 1400 m breiten

Havel

auf 38 m u. NHN. Davon leitet sich auch der Stadtname ab, denn

Werder

bedeutet ? ahnlich wie

Werth

oder

Worth

?

Insel im Fluss

. Außerdem ist Werder von den Havelseen

Schwielowsee

,

Glindower See

,

Großer Plessower See

und

Großer Zernsee

umgeben.

Neben der Kernstadt Werder gibt es nach der Hauptsatzung die folgenden Ortsteile

[2]

und Wohnplatze:

[3]

Eingemeindungen

Der Ort

Petzow

wurde bereits am 1. Januar 1926 eingemeindet.

[4]

Am 1. Januar 1957 wurde die damals noch selbststandige Gemeinde Gottin in die Gemeinde Neu-Toplitz eingegliedert.

[4]

Am 14. Marz 1974 schlossen sich Alt-Toplitz, Leest und Neu-Toplitz zur neuen Gemeinde Toplitz zusammen.

[4]

Zum selben Zeitpunkt wurde Plessow in die Gemeinde Plotzin eingegliedert.

[4]

Durch einen Burgerentscheid schloss sich Bliesendorf am 31. Dezember 1998 der Stadt Werder (Havel) an.

[5]

Zum 31. Dezember 2000 wurde die Gemeinde Plotzin in die Stadt Werder eingegliedert.

[6]

Am 31. Dezember 2001 wurden

Glindow

,

Kemnitz

und

Phoben

eingemeindet.

[7]

Derwitz

[8]

und

Toplitz

[9]

folgten am 26. Oktober 2003. Dem Wunsch der Eingemeindung von

Golm

, den sowohl die Einwohner des Ortes als auch die Stadt Werder hegten, wurde nicht entsprochen und loste einen großen Streit zwischen den Befurwortern, dem Innenministerium, und der Stadt

Potsdam

aus, die

Golm

schließlich aufnehmen durfte.

[10]

Werder hatte mit dem neuen Ortsteil den Titel

Universitatsstadt

(die

Universitat Potsdam

, mehrere Max-Planck-Institute und Fraunhofer-Institute sind dort ansassig) tragen konnen.

-

Blick vom

Wachtelberg

zur Havel

-

Heilig-Geist-Kirche und Bockwindmuhle auf der Havelinsel

-

Bluhende Zierkirschbaume entlang der ?Lindenstraße“ auf der Havelinsel

-

Unter den Linden ? Fortsetzung der Altstadt auf dem Festland

-

Ortsteil Petzow, Schlosspark von Lenne, Schwielowsee im Hintergrund

Werder ist wahrscheinlich aus dem Zusammenwachsen eines handwerklich gepragten Nahmarktortes mit dem sich anschließenden Kirchort entstanden. Eine formliche Stadtgrundung oder

Stadtrechtsverleihung

ist nicht belegt, ebenso wenig eine Ummauerung. Die Rechtsbezeichnungen der Stadt Werder sowie Siedlungsbezeichnungen geben fur die Jahre 1317, 1330, 1375

oppidum

, 1459

stat

, 1474 Flecken

(Bleke)

, 1542

civitas

, sonst Stadtlein (1580),

Mediatstadt

(1768), Stadt (1801) an.

Auf der Havelinsel sind unter anderem Funde von slawischen Scherben auf dem Muhlenberg am sudwestlichen Ufer des Werders und 3,5 km nordnordwestlich von Werder am westlichen Havelufer bekannt, im Suden von Werder wird ein

slawischer Burgwall

angenommen (Letzteres ohne archaologischen Nachweis). Der

Kietz

in der Gegend Fischerstraße war wohl die alte Fischersiedlung.

Am 26. August 1317 verkauften der

vir strenuus

Sloteko,

Truchsess des Markgrafen

Waldemar von Brandenburg

, und seine beiden Bruder, die

milites

Richardus und Zabellus, das Stadtchen

(oppidum)

Werder nebst 46

Hufen

Lehnsbesitz in Richtung

Zauche

auf Geheiß ihres

Lehnsherrn

fur 244 Mark weniger einer Viertelmark gemunzten

Brandenburgischen

Silbers an das

Zisterzienserkloster Lehnin

.

[11]

Die Bestatigungsurkunde des Markgrafen stellt aber nicht die Ersterwahnung der Stadt Werder dar. Vielmehr wird das vermutlich mit einer holzernen Brucke ausgestattete Stadtchen schon in einer Urkunde Waldemars vom 5. April 1317 genannt.

[12]

Die beiden Urkunden passen zum Landesausbau des Klosters Lehnin, der sich auch am Kauf des Dorfes

Leest

nebst der Zinserhebung in Werder im Jahre 1339, der Ubereignung des Dorfes

Phoben

fur eine Hebung Getreides an das Kloster am 15. November 1343 oder dem Vergleich zwischen Abt und Monchen von Lehnin und den Brudern von der

Groeben

vom 18. Oktober 1352 ablesen lasst.

[13]

Die allmahliche Entwicklung zu einem handwerklichen

Nahmarkt

spiegelt sich in den

Statuten

der

Zunft

der

Schuhmacher

und

Lohgerber

der

Altstadt

Brandenburg

vom 30. April 1424 wider, wo der Schuhverkauf auf die Marktflecken

Rathenow

,

Ziesar

,

Potsdam

,

Ketzin

,

Lehnin

,

Briesen (Mark)

, Werder und

Pritzerbe

beschrankt wird.

[14]

Der Kurfurst und Markgraf

Friedrich II. von Brandenburg

, der am 20. September 1459

(am Donnerstage St. Matheus Abend)

in Werder einen Vergleich zwischen dem Kloster Lehnin und dem Ritter

Georg von Waldenfels

bestatigt hatte,

[15]

erlaubte dem Kloster Lehnin dann am 21. Oktober 1459, am Sonntag

Laetare

in der Fastenzeit bzw. am Sonntag unmittelbar vor dem

Martinsfest

einen

Jahrmarkt

in Werder abzuhalten.

[16]

Auch wenn man damit von keiner

Stadtrechtsverleihung

sprechen kann, zeigen die Eintrage zu Werder im

Landbuch Karls IV.

von 1375

[17]

und als Pfarrei der

Propstei

Brandenburg in der Matrikel des Bistums Brandenburg von 1459,

[18]

dass das Stadtchen nach und nach an landesherrlichem und kirchlichem Stellenwert gewann.

Ihre

Zolle

wurden nichtsdestoweniger mehrmals vom

Landesherrn

aus Geldnot an die

Neustadt Brandenburg

verpfandet.

[19]

Eine Schwachung des Landesherrn zeigt sich auch an Auseinandersetzungen mit dem

landsassigen

Adel. In einer Art

Weistum

erzielten die

Burgermeister

,

Ratmannen

und

Gemeinde

von Werder immerhin mit den Brudern von

Hake

, die offenkundig auch als

Schulzen

amtierten, und den Bauern von

Geltow

am 5. Dezember 1474 einen Vergleich uber

Saat

,

Viehweide

,

Wegerechte

,

Getreidefuhren

,

Flussnutzung

,

Fischerei

und anderes.

[20]

Bei einem weiteren Grenzstreit wird am 19. Juli 1533 ein gewisser

Bastian Tesickendorf zu Werder wanhafftigk

inmitten mehrerer

Dienstleute

des

Abtes

von Lehnin erwahnt. Ob es sich dabei um den

Pfarrer

oder ? was ebenso moglich ist ? den gleichfalls schreibkundigen

Kuster

und

Schullehrer

handelt, muss mangels weiterer Belege offen bleiben.

[21]

Die

Pfarrei

Werder wurde nur zwei Jahre vor der

Sakularisation

des Klosters

Lehnin

im Jahre 1540 durch den

Kanzler

der

Markgrafen

von

Brandenburg

,

Johann Weinlob

, visitiert. Hiernach unterstand die Heilig-Geist-Kirche dem Abt von Lehnin als

Grundherrn

und den Herren von

Rochow

als

Patronatsherren

, das heißt die

Pfarrer

wurden mit Zustimmung durch Letztere eingesetzt und durch Ersteren mit Abgaben belegt. Der

Pfarrkirche

zugeordnet war als zweite Pfrunde

(commenda)

die Kirche St. Andreas in

Geltow

. Folgt man dem zeitgenossischen Verzeichnis der jahrlichen Ausgaben am

Rathaus

, gab es neben dem Pfarrer einen

Kaplan

und einen

Kuster

. Letzterer war außerdem als

Stadtschreiber

und

Schulmeister

tatig, wohnte im Schulhaus und lebte von den Abgaben seiner Schuler, der

Garnleute

und der Pfarrangehorigen. Umfangreicher als andernorts war die Ausstattung der Heilig-Geist-Kirche: Zum Pfarrhaus gehorten zwei

Hufen

, acht

Wiesen

, ein

Garten

mit drei

Fudern

Heu

, eine

Fischerei

, ein Pfund

Kerzenwachs

, der

Kornzehnt

, aber nicht der

Fleischzehnt

von 200 kommunizierenden Glaubigen, die Totfall-, die Heirats- und die Wochenbetts

abgabe

sowie ein jahrliches

Gastmahl

. Aus der wustgefallenen Feldmark

Zernow

(wohl beim

Zernsee

gelegen) gingen auf Betreiben derer von Rochow seit vierzehn Jahren keine Abgaben mehr ein. Das

Inventar

des Pfarrers wies u. a. eine

Braupfanne

, ein Braubecken, zwei Spanbetten, sieben

Schusseln

und sieben alte

Kannen

aus

Zinn

aus. Das Kirchenvermogen war von drei auf zwei

Kelche

und von funf auf drei

Patenen

gesunken, geblieben waren eine

Monstranz

aus vergoldetem Messing sowie drei Wiesen (darunter eine mit dem Namen

Marien horne

), 10 statt 13 Pfund Wachs, ein

Weinberg

, drei Landstucke

(auff dem Berge gelegen)

, ein Stuck ebener Acker

(vor der Heide gelegen)

, funf Stucke Beiland in

Petzow

(Im Petzouschen feldt)

sowie mehrere Zinse. Als Nachbarpfarreien werden

Toplitz

,

Schmergow

,

Glindow

, Petzow und

Phoben

genannt.

[22]

Bei einer weiteren Visitation erhielten 1541 alle

Dorfpfarrer

des Klosters Lehnin den evangelischen

Katechismus

ausgehandigt, sodass von einem Ubergang Werders zur lutherischen Lehre spatestens zu diesem Zeitpunkt ausgegangen werden darf.

[23]

Im

Dreißigjahrigen Krieg

wurde die Stadt 1637 und 1641 durch

schwedische Truppen

geplundert.

In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen:

Hier fehlen mehrere Jahrhunderte!

44pinguine

?

15:27, 16. Dez. 2020 (CET)

Hilf der Wikipedia, indem du sie

recherchierst

und

einfugst

.

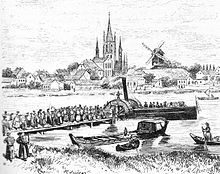

Lithographie von 1881

Lithographie von 1881

Wahrend des Zweiten Weltkrieges wurde am 20. Marz 1943 ein kleines

KZ-Außenlager

des

KZ Sachsenhausen

errichtet. Diese Haftlinge sowie

Kriegsgefangene

, die im

Lichau-Keller

auf der

Friedrichshohe

sowie auf einem Havelkahn untergebracht waren, mussten

Zwangsarbeit

verrichten. Vor dem Krieg und wahrend des Krieges befand sich im Norden der Stadt ein Flugplatz, der zusammen mit Einrichtungen in

Wildpark West

als

Luftkriegsschule III

fur die Fliegerausbildung diente, bis diese im Mai 1944 nach Oschatz in Sachsen verlegt wurde. Nach Kriegsende ließ sich auf diesem Gelande die

Rote Armee

nieder

(

Gruppe der Sowjetischen Streitkrafte in Deutschland

)

, die zu Zeiten der

DDR

bis zum endgultigen Abzug 1992 dort stationiert waren. Anfang 1945 bei Kriegsende wurden die Eisenbahnbrucke, Baumgartenbrucke und die

Strengbrucke

gesprengt.

Anfang der 1950er Jahre entstanden erste

Oppositionsgruppen

von Jugendlichen gegen

DDR

-Regime und sowjetische Besatzungsmacht. Einige von ihnen wurden durch ein sowjetisches

Militartribunal

zum Tode verurteilt, weitere mussten mehrere Jahre

Zwangsarbeit verrichten

.

In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen:

Hier fehlt die NORMALE entwicklung in der DDR-Zeit!!!

44pinguine

?

15:27, 16. Dez. 2020 (CET)

Hilf der Wikipedia, indem du sie

recherchierst

und

einfugst

.

1997/99 erfolgte die

Rehabilitierung

aller Verurteilten durch die russische Militarstaatsanwaltschaft.

[24]

Nach 1990

wurden der

Stadtkern

unter Einschluss der Inselstadt zum Sanierungsgebiet erklart. Dem folgte die Renovierung bzw. Restaurierung eines Großteils der vorhandenen Bausubstanz. Alle Hauptstraßen der Stadt wurden neu ausgebaut und instand gesetzt. Fast die gesamte Stadt ist an das zentrale Abwassernetz angeschlossen. Ein modernes Gasheizwerk versorgt die Einwohner mit Fernwarme.

Werder ist Mitglied der

Arbeitsgemeinschaft ?Stadte mit historischen Stadtkernen“

des Landes Brandenburg.

In den Jahren der

DDR

wurden in der Stadt mehrere Wohnviertel in Plattenbauweise errichtet. Dazu gehoren die Jugendhohe (1980), die sich auf der zentralen Anhohe Werders befindet, sowie das Wohngebiet Wachtelwinkel (1979) in direkter Nahe zum Stadtzentrum. Beide wurden schon einige Jahre nach der Wende vollstandig renoviert. Ursprunglich gab es auf der

Jugendhohe

Straßennamen wie

Straße der DSF

,

Straße der Jugend

und Hans-Beimler-Straße. Im Jahre 1990 wurden dort alle Straßen nach klassischen Musikern benannt. Im Wachtelwinkel wurden Stadtenamen genutzt, wie

Hamburg

,

Mainz

.

Siegburg

,

Oppenheim

(siehe Partnerstadte) und

Koln

.

Die Wohnblocke der ehemaligen

Flugschule

aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, von der Bevolkerung auch

Fliegersiedlung

genannt, die spater von der Sowjetischen Armee als Unterkunft fur die Soldaten und ihre Familien genutzt worden waren, wurden vollstandig rekonstruiert und bieten am nordlichen Rand des Stadtgebietes ein ruhiges Wohnumfeld. In diesem Viertel befinden sich heute besonders Beamten- und Eigentumswohnungen. Auch die Vorkriegsbauten in der

Bernhard-Kellermann-Straße

und die Neubauten am Ende der Brandenburger Straße wurden wieder hergerichtet.

Neben den vielen Rekonstruktionsmaßnahmen der Stadt gibt es auch neue Wohnparks in der Stadt. Einige erweiterten bereits bestehende Gebiete, wie das Wohnviertel am Wachtelberg, das den Wachtelwinkel erganzte. Ebenso wie dieses Gebiet ist auch der Scheunhornweg und das Gebiet um die

Adolf-Karger-Straße

, die sich direkt am Havelufer befinden, mit vielen großzugigen Grunanlagen und kleinen Teichen bestuckt.

Abendlicher Blick vom ostlichen Havelufer auf die Inselstadt, Herbst 2007

Abendlicher Blick vom ostlichen Havelufer auf die Inselstadt, Herbst 2007

Bald nach der

Wende

entstand zwischen der Kemnitzer Straße und dem Elsebruchweg ein Viertel mit

Reihenhausern

nach danischem Vorbild. Nicht weit entfernt, gegenuber der Jugendhohe, wurde ein neues Viertel mit

Doppelhaushalften

und Reihenhausern errichtet. Hier sind die Straßen nach Vogeln benannt. Der Kemnitzer Straße weiter folgend, gelangt man am Wohnviertel Finkenberg, in dem besonders die soziale Forderung im Vordergrund stand, vorbei. Im Suden der Stadt, am Einkaufszentrum

Werder-Park

, wurden Einzelhauser und kleinere Wohnblocke errichtet. Die Straßennamen sind eng mit dem Obstbau, der fruher auf dem Areal betrieben wurde, verbunden. Kleinere, neu errichtete Hauserkolonien befinden sich gegenuber dem Neuen Friedhof und im Kesselgrund.

Nordlich des Bahnhofs ist das Wohn- und Gewerbegebiet

Havelauen

zu finden, das 1995 eingeweiht wurde. Neben einigen Betrieben, wie der

Havelbus Verkehrsgesellschaft

, Versandunternehmen und einigen kleineren Burovertretungen großerer Unternehmen sind hier ebenfalls Doppelhaushalften angelegt worden. Die Straßennamen auf dem ehemaligen Flugplatzgelande sind von Luftfahrtpionieren, wie

Otto Lilienthal

, abgeleitet oder haben Wasserbezug. Nachdem die Entwicklung des Gebietes zunachst ins Stocken geraten war, erlebt der neue Stadtteil seit etwa 2011 einen Aufschwung. Nach 2011 geriet das Gebiet in den Fokus von Bautragern. Neben Einzelhausbebauungen sind auch großere Wohnanlagen und ein Einkaufszentrum entstanden, die alten Kasernengebaude wurden saniert und am kunstlichen Hafenbecken wurden etwa 200 exklusive Eigentumswohnungen gebaut.

Neubauten am Alten Markt im Zentrum der Havelinsel

Neubauten am Alten Markt im Zentrum der Havelinsel

Die anhaltende Attraktivitat Werders und die Erwartung weiteren Zuzugs belegen bereits angelaufene Großprojekte, wobei der Fokus auf Wasserlagen liegt. In den Havelauen soll zusatzlich zu RIVA-Maritim

[25]

ein weiterer Blockbereich mit exklusiven Eigentumswohnungen und einem Gesundheitszentrum entstehen, im Ortszentrum von Glindow entstanden unter dem Namen ?Glindower Seevillen“ auf rund 2,5 ha direkt am

Glindow-See

rund 100 exklusive Mietwohnungen. Eine wichtige Rolle fur die Attraktivitat Werders spielt auch, dass die meisten Altbauten bis 2019 (letztes Jahr der Forderung des

Aufbaus Ost

im Rahmen des

Solidarpakts II

) entweder grundlich saniert oder komplett durch Neubauten ersetzt wurden, denen man ihr geringes Alter nicht auf Anhieb ansieht. So besteht beispielsweise ein Großteil der Gebaude auf der Nordseite des Alten Markts aus Hausern, die nach 1990 neu errichtet wurden.

Im Jahre 2017 konnte die Stadt ihr 700-jahriges Bestehen feiern.

[26]

Bereits 2011 wurde der Grundstein fur das große Familienbad ?Blutentherme“ gelegt.

[27]

Nach dem Scheitern des Projektes und mehrjahrigem Baustillstand wurde 2018 bekannt, dass die Fertigstellung des Gebaudes weitere 30 Millionen Euro benotigen wurde.

[28]

[29]

Die fur die offentliche Hand auf ein Vielfaches der ursprunglichen Summe angestiegenen Kosten fuhrte zur Hinterfragung der Sinnhaftigkeit des Projektes und zum ersten Burgerbegehren in Werder (Havel), das Transparenz und Einwohnerbeteiligung erreichen wollte.

[30]

Wenige Tage nach erfolgreicher Unterschriftensammlung durch die Burgerinitiative ?StadtMitGestalter“ unterzeichnete die Burgermeisterin Vertrage mit der Schauer & Co GmbH, die die Therme fertigstellen und betreiben soll.

[31]

[32]

[33]

Die Kommunalaufsicht erklarte das Burgerbegehren anschließend fur unzulassig, was der Verband ?Mehr Demokratie e. V.“ scharf kritisierte.

[34]

Die Burgerinitiative organisierte sich in einem Verein und tritt als unabhangige Wahlergruppe mit den Themen Transparenz und Einwohnerbeteiligung zur Kommunalwahl 2019 an.

[35]

[36]

Eine Studie des Instituts

Contor Regio

befand Werder (Havel) als die aufstrebendste Stadt, in der Großenordnung 20.000 bis 75.000 Einwohner, in ganz Deutschland.

[37]

Werder gehorte 1817?1952 zum

Landkreis Zauch-Belzig

(bis 1947 in der

preußischen

Provinz Brandenburg

, 1947?1952 im Land

Brandenburg

). 1952?1993 war die Stadt Teil des

Kreises Potsdam-Land

(bis 1990 im DDR-

Bezirk Potsdam

, 1990?1993 im Land Brandenburg).

Anlasslich der Gebietsverwaltungsreform im Lande Brandenburg 1993 kam Werder zum neugebildeten Kreis Potsdam-Mittelmark mit der

Kreisstadt

Belzig

. Die Nahe zu

Potsdam

und das Konzept der

dezentralen Konzentration

ließen Werder, obwohl es sich um die einwohnerstarkste Gemeinde im Kreisgebiet handelt, als Sitz der Kreisverwaltung aus dem Rennen fallen.

Zum 31. Juli 1992 wurde das

Amt Werder

geschaffen, in dem zunachst sieben kleinere Gemeinden (Bliesendorf, Glindow, Grube, Golm, Kemnitz, Phoben, Plotzin und Toplitz) des Kreises Potsdam-Land in der naheren Umgebung der Stadt Werder zu einem Verwaltungsverbund zusammengefasst waren. Die Verwaltungsgeschafte dieser Gemeinden wurden von der Stadt Werder (Havel) ubernommen, der Burgermeister der Stadt war zugleich Amtsdirektor des Amtes Werder. Die amtsangehorigen Gemeinden wurden im Verlauf der nachsten elf Jahre entweder in die Stadt Werder (Havel) oder die Landeshauptstadt Potsdam eingegliedert; das Amt Werder wurde 2003 wieder aufgelost.

Von 1879 bis 1952 bestand das

Amtsgericht Werder

.

Die Studenten der Universitat Frankfurt an der Oder behaupteten im Jahre 1598:

Vinum de Marchia terra ? transit guttur tamquam serra

, oder zu Deutsch:

Markischer Erde Ertrage gehen durch die Gurgel wie eine Sage

. Gemeint war der saure Wein, der in der Mark gedieh. Trotzdem stellte der Hofmedicus des Großen Kurfursten, Johann Elsholtz, rund hundert Jahre spater fest: Weine aus Werder sind solche, die

auf keinem rauhen Kalkgrund, sondern auf klaren Sandhugeln wachsen und daher zwar nur leichte Weine sind, aber doch keine zusammenhangende Saure, sondern vielmehr eine angenehme Lindigkeit (…) haben

.

[38]

Theodor Fontane

sah die Einwohner von Werder hingegen mit kritischem Blick, wenn er in den

Wanderungen durch die Mark Brandenburg

feststellt:

Sie sind sehr aberglaubisch, im Gespenstersehen besonders erfahren, haben eine kauderwelche Sprache, uble Kinderzucht, schlecht Sitte und halten nicht viel auf Kunste und Wissenschaften. Arbeitsamkeit und sparsames Leben aber ist ihnen nicht abzusprechen. Sie werden selten krank und bei ihrer Lebensart sehr alt (…) alle diese Zuge (…) waren begreiflicherweise nicht imstande, aus Werder einen Prachtbau zu schaffen. Es hatte seine Lage und seine Kirche, beide schon, aber die Lage hatte ihnen Gott und die Kirche hatten ihnen die Lehniner Monche gegeben.

[39]

| Jahr

|

Einwohner

|

| 1875

|

0

4.578

|

| 1890

|

0

5.914

|

| 1910

|

0

6.757

|

| 1925

|

0

7.473

|

| 1933

|

0

8.796

|

| 1939

|

11.314

|

|

| Jahr

|

Einwohner

|

| 1946

|

11.310

|

| 1950

|

10.828

|

| 1964

|

0

9.785

|

| 1971

|

0

9.765

|

| 1981

|

10.687

|

| 1985

|

10.843

|

|

| Jahr

|

Einwohner

|

| 1990

|

10.652

|

| 1995

|

11.619

|

| 2000

|

15.115

|

| 2005

|

22.874

|

| 2010

|

23.017

|

| 2015

|

24 856

|

|

| Jahr

|

Einwohner

|

| 2020

|

26 662

|

| 2021

|

26 767

|

| 2022

|

27 039

|

|

Gebietsstand des jeweiligen Jahres, Einwohnerzahl: Stand 31. Dezember (ab 1991)

[40]

[41]

[42]

, ab 2011 auf Basis des

Zensus 2011

Die Stadtverordnetenversammlung von Werder besteht seit 2019 aus 32 Mitgliedern (2014: 28) und der hauptamtlichen Burgermeisterin. Die

Kommunalwahl am 26. Mai 2019

fuhrte zu folgendem Ergebnis:

[43]

| Partei / Wahlergruppe

|

Stimmen 2014

[44]

|

Stimmen 2019

|

|

Sitze 2014

|

Sitze 2019

|

| CDU

|

47,4 %

|

31,3 %

|

13

|

10

|

| SPD

|

15,2 %

|

11,9 %

|

0

4

|

0

4

|

| Grune

|

0

6,0 %

|

11,7 %

|

0

2

|

0

4

|

| Die Linke

|

12,8 %

|

10,1 %

|

0

4

|

0

3

|

| AfD

|

0

4,3 %

|

0

9,7 %

|

0

1

|

0

3

|

| Freie Burger Werder

|

0

8,8 %

|

0

8,8 %

|

0

2

|

0

3

|

| StadtMitGestalter

|

?

|

0

7,1 %

|

?

|

0

2

|

| Burger Bund Toplitz

|

0

3,6 %

|

0

3,8 %

|

0

1

|

0

1

|

| FDP

|

0

1,9 %

|

0

3,3 %

|

0

1

|

0

1

|

| Einzelbewerber

Ingo Kruger

|

?

|

0

1,3 %

|

?

|

0

1

|

| Einzelbewerber Steffen Koniger

|

?

|

0

0,9 %

|

?

|

?

|

In funf

Ausschussen

beraten berufene Burger mit Stadtverordneten Einzelheiten fur bestimmte Vorhaben. Es existieren der Hauptausschuss unter Vorsitz der Burgermeisterin, der Ausschuss fur Wirtschaft und Finanzen sowie der Rechnungsprufungsausschuss. Der Ausschuss fur Soziales, Bildung, Kultur und Sport ist unter anderem fur die von der Stadt getragenen und ansassigen Schulen zustandig. Eine besondere Rolle fallt dem Ausschuss fur Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen zu, der die Entwicklung des Stadtbildes entscheidend mitbestimmt.

In den acht Ortsbeiraten kommen je nach Große zwischen drei und neun ehrenamtliche Politiker zusammen, um die Belange der Ortsteile zu erortern und der Stadt spater Vorschlage, Meinungen und Kritiken unterbreiten zu konnen.

Saß wurde in der Burgermeisterstichwahl am 26. Juni 2022 mit 54,8 % der gultigen Stimmen fur eine weitere Amtszeit von acht Jahren

[45]

in ihrem Amt bestatigt.

[46]

Wappen von Werder (Havel) Wappen von Werder (Havel)

|

Blasonierung

:

?In Silber gespalten; vorn am Spalt ein goldbewehrter halber roter Adler; hinten pfahlweise drei grune Kleeblatter.“

[47]

|

| Wappenbegrundung:

Das Wappen von Werder geht auf die ersten bekannten Urkunden des Markgrafen Woldemar vom 5. April und 7. Juli 1317 zuruck, in denen der Ort erstmals erwahnt wird. Die Symbolik ist nicht eindeutig. Laut Ortschronik besagt der Adler, dass Werder, bevor es durch den Truchseß Ritter Sloteko (d. h. der Goldene) und seinen Bruder 1317 an das Kloster Lehnin fur 143,5 Mark brandenburgischen Silbers verkauft wurde, unmittelbar dem Reich unterstellt gewesen sei. Vordem ist geschichtlich lediglich bekannt, dass Markgraf Albrecht der Bar die Insel Werder dem Ritter Sloteko fur geleistete Waffenhilfe 1134/52 geschenkt hatte. Inwieweit die drei Blatter einen Hinweis auf den fruher in diesem Gebiet betriebenen Weinbau geben, ist ebenfalls nicht zweifelsfrei feststellbar.

[48]

Das Wappen wurde am 26. Marz 1993 durch das Ministerium des Innern genehmigt.

|

Die Flagge ist Grun ? Weiß ? Rot (1:1:1) gestreift und mittig mit dem Stadtwappen belegt.

Das Dienstsiegel zeigt das Wappen der Stadt mit der Umschrift: ?STADT WERDER (HAVEL) ? LANDKREIS POTSDAM-MITTELMARK“.

Altes Rathaus

Altes Rathaus

Kirche

Maria Meeresstern in Werder (Havel)

Kirche

Maria Meeresstern in Werder (Havel)

- Die Inselstadt Werder mit ihren kleinen Gassen, alten Fischerhausern und der

Bockwindmuhle

, zu Land einzig zu erreichen durch die mehrmals erneuerte Brucke uber die Fohse, dem schmalen westlichen Havelarm, weist zwei Kirchbauten auf. Die evangelische

Heilig-Geist-Kirche

mit anschließendem Friedhof wurde 1734 auf Veranlassung

Friedrich Wilhelm I.

an Stelle einer alteren, vermutlich aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kirche auf deren

Feldsteinsockel

erbaut. In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts fuhren haufige Reparaturen an den Dachern zu Erwagungen, eine neue Kirche zu bauen. 1852 zeichnete

August Stuler

zwei Entwurfe in neugotischen Formen. Nach einer 1854 erfolgten Baugrunduntersuchung dauerte es noch zwei Jahre bis zum Abbruch der alten Kirche. Die neue Kirche wurde von 1856 bis 1858 unter Einbeziehung des unteren Teils des Turmes im neugotischen Stil errichtet. Der Turm wurde auf 45 Meter erhoht.

- Die nach dem lateinischen Titel der Gottesmutter,

Stella maris

, benannte katholische Kirche

Sankt Maria Meeresstern

wurde 1905/1906 im neuromanischen Stil mit 35 Meter hohem Turm erbaut.

- Die

Dorfkirche Bliesendorf

entstand in den Jahren 1847/1848 unter Einbeziehung eines Vorgangerbaus aus dem Jahr 1727.

- Die

Dorfkirche Glindow

wurde in den Jahren 1852/1853 nach Planen von

August Stuler

errichtet.

- Die

Dorfkirche Kemnitz

ist ein kleiner rechteckiger spatgotischer Bau aus Feldstein mit Ziegeln. Die Kirche wurde 1704 und nach Brand 1747 im Jahr 1755 renoviert. Dabei wurde der Bau aufgestockt und die Fensteroffnungen stichbogenartig verandert. der Bau ist mit einem Walmdach gedeckt und besitzt einen verbretterten Fachwerkdachturm. Das Innere ist schlicht gehalten mit einer Hufeisenempore, wahrscheinlich von 1798 mit spateren Erganzungen und einem Kanzelaltar wohl um 1756. 2001/2002 wurde die Kirche saniert und die Außenwande mit einer rotlichen Kalkschlamme versehen.

- Die

Dorfkirche Phoben

ist ein verputzter rechteckiger Saalbau von 1758, der vor 1875 ausgebaut um die

Apsis

und den eingezogenen Westturm erweitert wurde. Auch die Fenster und die Putzgliederung wurde verandert. Der polygonale

Kanzelkorb

stammt wohl von 1856, die kurze Hufeisenempore auf

toskanischen

Saulen dagegen noch aus der Bauzeit. Die Kirche wurde 2003?2005 umfassend saniert.

- Die neugotische

Dorfkirche Plessow

entstand im 19. Jahrhundert aus Feldsteinen und Mauersteinen.

- Die

Dorfkirche Plotzin

entstand im Kern im 13. Jahrhundert. Die einfache Baustruktur der Rechteckkirche tauscht; es handelte sich ursprunglich um eine Kirche mit

Schiff

, eingezogenem

Chor

und

Apsis

. In der Sudwand des Schiffs hat sich noch das ursprungliche rundbogige Gemeindeportal mit Begleitbogen erhalten, allerdings ist es jetzt zugesetzt.

- Das

Alte Rathaus

auf dem Muhlenberg, der hochsten Erhebung der Inselstadt, entstand 1879 durch Umbau aus einer alten Fachwerkschule; es wurde 1992?1995 saniert. Im nebenliegenden ehemaligen Stadtgefangnis, das 1896 aus dem alten Leichenhaus am Friedhof entstand, befindet sich seit 1994 das Obstbaumuseum.

Lendelhaus

Lendelhaus

- Das Lendelhaus (Am Markt 21) ist nach F. W. Lendel benannt, der seit 1916 auf dem Gelande Obstwein, Safte und Marmeladen produzierte. Erbaut wurde das Wohnhaus 1789 als Stadtpalais fur die

Petzower

Gutsherrschaft Kaehne. Die Ziegelbauten der Fabrikanlage stammen aus dem 19. Jahrhundert.

- In der Innenstadt am zentralen Plantagenplatz liegt das heute als Cafe genutzte ehemalige Scharfrichterhaus. Die Stadtverwaltung ist in einer reprasentativen Industriellenvilla aus den 1920er Jahren untergebracht.

- In den Ortsteilen sind mehrere historische Dorfkirchen sehenswert.

- Die vier historischen Ausflugsgaststatten

Bismarckhohe

(Hoher Weg 150),

Friedrichshohe

(Hoher Weg 80),

Wachtelburg

(Potsdamer Str. 35) und die

Gerlachshohe

(Hoher Weg 69)

[50]

? benannt nach dem fruheren Besitzer, dem Maler

Ferdinand August Gerlach

? entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, als die Berliner ?zur Baumblute nach Werder“ fuhren. Daraus entstand schließlich das Baumblutenfest.

- Die

Burg Zolchow

war eine befestigte Niederungsburg aus dem spaten Mittelalter am

Großen Plessower See

in der Nahe des Ortsteils Kemnitz, deren Reste erhalten sind.

- Der 130 Meter hohe Kamin des Heizwerks nordlich des Bahnhofs ist das hochste Bauwerk des Ortes. Er tragt auch die Bezeichnung ?Langer Heinrich“ und wird auch als Funkturm genutzt.

[51]

Gedenktafel an der Carl-von-Ossietzky-Schule

Gedenktafel an der Carl-von-Ossietzky-Schule

- Gedenkstatte von 1975 auf dem

Neuen Friedhof

an der Kemnitzer Straße fur

sowjetische

Soldaten,

KZ-Haftlinge

,

Kriegsgefangene

und

Zwangsarbeiter

, von denen 20 namentlich genannt werden. Daneben befindet sich ein Denkmal fur die

Opfer des Faschismus

, welches nach 1989 von zentraler Stelle in der Stadt hierher umgesetzt wurde.

- Gedenktafel

von 2004 fur sieben im Jahre 1952 in

Moskau

hingerichtete

Jugendliche

aus Werder

[52]

in der Carl-von-Ossietzky-Schule: Namen der funf Manner und zwei Frauen. Text weiter: ?Vielen Ungenannten wurden wertvolle Jahre ihres Lebens durch Zwangsarbeit und Zuchthaus gestohlen“.

- Gedenkstatte von 2008 auf dem Insel-Friedhof fur eine Widerstandsgruppe gegen den Stalinismus (1952), siehe

Bild

.

Das Obstbaumuseum auf der Insel informiert uber die Geschichte des Obstanbaus in Werder.

Die von vielen als einzige verbliebene

Ziegelei

im Ortsteil Glindow ist heute ein

Museum

. Der Keramikkunstlerverein

Gebrannte Erde

engagiert sich dort fur Veranstaltungen. Der mit Kohlenstaub befeuerte

Ringofen

wird heute noch zum Brennen der Kunstwerke oder von Ziegelspezialanfertigungen genutzt.

Seit 2008 befindet sich im Schutzenhaus Werder im Haus Uferstraße 10 die Stadtgalerie ?Kunst-Geschoss“, die auf 230 Quadratmetern wechselnde Ausstellungen beherbergt. Kurator der Galerie ist der Kunstler Frank W. Weber. Jahrlich besuchen rund 6000 Besucher die Galerie.

[53]

Im Jahr 2014, zum 100. Todesjahr des Dichters, wurde im sanierten Aussichts- und Museumsturm der Bismarckhohe das ?Christian Morgenstern Literatur-Museum“ eroffnet.

Morgenstern

soll seine

Galgenlieder

auf dem Werderaner Galgenberg geschrieben beziehungsweise bei Ausflugen zum Galgenberg im privaten Kreis vorgetragen haben.

[54]

- Kino

Scala Kulturpalast

, ehemals

Fontane Lichtspiele

- Theater

Comedie Soleil

Wichtigstes Fest im Jahr ist das

Baumblutenfest

, das uber den

1. Mai

gefeiert wird. Beginn ist dabei immer das letzte Wochenende im April. Am Freitag vor dem Wochenende wird auf dem

Baumblutenball

die

Baumblutenkonigin

gekurt. Dabei durfen nur Frauen im Alter von uber 18 Jahren antreten, die in mehreren Prufungen ihr Wissen uber die Stadt und den Obstanbau unter Beweis stellen mussen. Am Samstag des ersten Wochenendes eroffnet die frisch gekurte Konigin nach dem traditionellen Umzug, bei dem sich die Vereine und die Stadt prasentieren, das Baumblutenfest. Wahrend im Stadtzentrum der Rummel dominiert, uberwiegt in den Randgebieten des Zentrums und der Stadt ? in den Garten und auf den Plantagen der Obstbauern ? eine gemutliche Atmosphare. An die besten Obstweinproduzenten verleiht eine Jury die Auszeichnung

Goldene

Kruke

. Der lokal hergestellte Obstwein ist bekannt fur sein suffiges Aroma, das eher an Fruchtsaft erinnert und seine oft unterschatzte Wirkung bei ubermaßigem Genuss, die er auf seine Konsumenten ausubt. Die zahlreichen Gaste des Festes, die diesen Obstwein wahrend des Blutenfestes aus Sicherheitsgrunden nur in Plastikflaschen erwerben konnen, werden am letzten Sonntag um 22 Uhr mit einem großen Hohenfeuerwerk verabschiedet.

Einzelne Ortsteile veranstalten in jedem Jahr ihre eigenen Orts- bzw. Dorffeste, die auch viele Gaste aus dem Umland anziehen. Besonders das

Kirsch- und Ziegelfest

in Glindow ist neben dem Baumblutenfest bekannt.

Jeden Freitag findet der

Wochenmarkt

in der Stadt statt. Die Stande verteilen sich hierbei vor allem uber die Straße

Unter den Linden

, die sich direkt im Zentrum befindet.

Der

Schutzenverein

Werders veranstaltet in jedem Jahr ebenfalls ein Fest, das uber die Stadtgrenzen hinaus Besucher anzieht.

Bedingt durch die großzugigen Wasserflachen in der Umgebung der Stadt wird seit einigen Jahren das

Wasserfest

ausgetragen. Mit

Drachenbooten

werden hierbei Rennen auf der Fohse ausgetragen und die Wassersportvereine prasentieren sich.

An der Bockwindmuhle auf der Insel findet regelmaßig das Muhlenfest statt.

Eine Auswahl an Unternehmen, die uber die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind:

Bekannt geworden ist Werder vor allem durch den

Obstanbau

. Ihm verdankt die Stadt mit dem

Baumblutenfest

auch eines der uberregional bekannten Volksfeste Deutschlands. Schon die Monche des Zisterzienserklosters in

Lehnin

betrieben hier Obstanbau. Angebaut werden großtenteils Kirschen, Apfel und Erdbeeren. Aber auch Gemuse, besonders Tomaten, werden in den Gewachshausern gezuchtet. Die ?

Werder Feinkost

“ hat sich auf die Herstellung von Ketchup, Fruchtweine und Brotaufstriche spezialisiert. Doch schon wahrend der

DDR

-Zeit, in der viele

LPG

und andere

Genossenschaften

die Aufzucht der Pflanzen kontrollierten, waren die Produkte aus Werder mehr als beliebt. Neben der Verwendung als sog. ?

Buckware

“ wurden mit den Spezialitaten der Umgebung mehrere Spitzenhotels (z. B. das ?Neptun“ in

Rostock

) beliefert. Bereits seit Beginn der

Industrialisierung

, die schnellere Transportmoglichkeiten hervorbrachte, wurden Obst und Gemuse per Dampfschiff uber die

Havel

in das sich immer rascher entwickelnde Berlin transportiert.

Werder (Havel) hat eine uberdurchschnittliche Quote an Selbststandigen bzw. Gewerbetreibenden und nahezu Vollbeschaftigung.

Neben den traditionsreichen Lebens- und Genussmittelherstellern werden im ortsansassigen Schaltgeratewerk vor allem fur die

Eisenbahnindustrie

Schaltanlagen produziert.

Seit Anfang 2004 befinden sich die Produktionsstatten der Fa.

Alexander Schuke

, eines großen, international tatigen

Orgelbaubetriebs

, in der Havelstadt.

Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts war die

Backsteinproduktion

, vor allem in

Glindow

, bedeutsam, die Produkte wurden per

Kahn

direkt in die aufstrebenden Stadte verfrachtet.

Alter Weinberg auf Toplitz

Alter Weinberg auf Toplitz

Rotweinlehrpfad auf dem Werderaner Wachtelberg

Rotweinlehrpfad auf dem Werderaner Wachtelberg

Der Weinanbau ist neben der Fischerei eines der altesten Gewerbe der Stadt.

In der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts wurde in Werder Wein auf einer Flache von mehr als 100

Hektar

angebaut. Die damaligen

Rebsorten

waren ?

Weißer Elbling

“, ?

Weißer und Roter Schonedel

“ und der ?

Rotfranke

“. Es soll jedoch immer mehr Rotwein als Weißwein angebaut worden sein.

Auf der Insel wurde Wein am Muhlen- und am Gottesberg angebaut. Das Weinlaub wurde fruher zum Einwickeln von Obst, speziell von Aprikosen und Pfirsichen verwandt. Die Fruchte konnten so schonend in den

Obsttienen

transportiert werden. 1887 wurde noch von zwei Weinbergen berichtet. Mit dem Erfrieren der letzten Weinstocke im Winter 1955/56 endete vorlaufig die Weinanbauperiode in Werder. Erst 1985 begann die

Gartnerische Produktionsgenossenschaft

(GPG) ?Obstproduktion“ auf dem

Werderaner Wachtelberg

mit dem Anlegen eines Weinberges auf einer Flache von 4,8

Hektar

. Heute wachsen dort auf einer Flache von fast sieben Hektar circa 30.000 Rebstocke. Im Rahmen der

Bundesgartenschau

in

Potsdam

wurden Weinlehrpfade auf dem Wachtelberg angelegt. Hier wachsen heute 38 Rot- und 40 Weißweinsorten.

Zu den wichtigsten Weinlagen in Werder zahlen heute neben dem

Werderaner Wachtelberg

auch der

Wachtelberg

in

Phoben

und der

Werderaner Galgenberg

, deren Ertrag seit 2012 wieder unmittelbar in Werder gekeltert wird.

[55]

2007 wurde auch der Alte Weinberg auf der zu Werder gehorenden

Insel Toplitz

mit dem

Weingut Toplitz

wiederbelebt.

Werder ist das nordlichste Weinbaugebiet Europas, in dem

QbA-Weine

erzeugt werden.

[56]

Im Jahr 1784 gab es in Werder 21 Bier-

Brauer

und zwei Brauknechte. Die erste Werdersche Braumanufaktur von Rasenack entstand in unmittelbarer Nahe zum Gesellschaftshaus am Markt auf der Insel.

[57]

Bis zum Jahr 1854 entstanden in Werder vier große Brauereien. Das Werdersche Bier wurde als

Gesundheitsbier

angepriesen und auch weit uber Werders Grenzen, insbesondere nach Berlin, geliefert. 1896 kam es zu einem Zusammenschluss der vier Brauereien zu der

Aktiengesellschaft

Vereinigte Werdersche Brauereien

[58]

, aus der spater die

Brauereigenossenschaft Potsdam Werder, Zentrale Werder a. H.

wurde. Sie musste 1909 Konkurs anmelden.

Seit Ende 2014 gibt es im Ortsteil Kemnitz wieder eine

Werdersche Brauerei

.

[59]

Landverkehrswege und Wasserstraßen um Potsdam und Werder

Landverkehrswege und Wasserstraßen um Potsdam und Werder

Werder hat einen Bahnhof an der

Bahnstrecke Berlin?Magdeburg

, der durch die

Regional-Express

-Linie

RE 1

mit

Berlin

(Fahrzeit nach

Berlin Hauptbahnhof

etwa 40 Minuten),

Frankfurt (Oder)

,

Eisenhuttenstadt

oder

Brandenburg

,

Genthin

und

Magdeburg

verbunden ist. Es gab Planungen, die

S-Bahn

von Potsdam aus bis Werder zu verlangern. Als Vorleistungen wurden bereits Bruckenkopfe neben der bestehenden Havelbrucke unmittelbar vor dem Bahnhof errichtet.

[60]

[61]

Durch die

Regiobus Potsdam-Mittelmark

ist Werder mit zwei

PlusBus

- sowie weiteren Regionalbuslinien verbunden. Unter anderem geht es in die Landeshauptstadt

Potsdam

sowie nach Beelitz, Lehnin, Kemnitz,

Glindow

und

Bliesendorf

.

Die Stadt Werder wird im Norden von der

Unteren Havel-Wasserstraße

mit dem

Sacrow-Paretzer Kanal

tangiert. Durch die Stadt fließt die

Potsdamer Havel

, ebenfalls eine

Bundeswasserstraße

. Fahrgastschifffahrtsunternehmen bieten in der Saison Ausflugslinien auf den Havelseen der Umgebung sowie regelmaßige Schiffsverbindungen nach und von Potsdam an.

Mit dem Auto ist Werder aus Richtung Potsdam oder

Brandenburg

uber die

Bundesstraße 1

, eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen, erreichbar. Von der Autobahn aus ist Werder uber mehrere Abfahrten erreichbar. Dazu zahlen die Abfahrten Glindow (AS 20, sudlich des Stadtzentrums),

Groß Kreutz

(AS 22, westlich gelegen) und

Phoben

(AS 23, im Norden der Stadt). Sie alle sind Teil des Berliner Rings (

A 10

). Das

Autobahndreieck Werder

(AS 21) verbindet diesen mit der

A 2

in Richtung Magdeburg.

1895 bis 1926 verkehrte in Werder eine

Pferdebahn

vom Bahnhof zum Marktplatz mit einem Abzweig nach

Glindow

.

Mehr als zehn Kindergarten, darunter die Integrationskita

Anne Frank

, die sich sowohl in offentlicher als auch privater Tragerschaft befinden, sorgen fur die jungsten Einwohner. Wegen der starken Bevolkerungsentwicklung insbesondere durch Projekte in den

Havelauen

kam es im Jahr 2015 zu Engpassen in der Versorgung. Mit dem Bau eines neuen Kindergartens in der Damaschkestraße durch die stadtische Grundstucksgesellschaft HGW und mehrere neue private Kindergarten wird das Angebot deutlich ausgeweitet. Fur Schulkinder gibt es in der Stadt mehrere Horte. Ebenso existieren mehrere Begegnungsstatten fur Jung und Alt wie Jugendclubs und Senioreneinrichtungen. Gemeindezentren in den Ortsteilen (z. B. Kemnitz,

Plotzin

) stehen auch den Burgern und Vereinen fur private und offentliche Veranstaltungen zur Verfugung.

Fur arztliche Betreuung sorgen viele einzelne Praxen von Allgemein- und Zahnarzten. Eine

chirurgische Gemeinschaftspraxis

befindet sich mit

Kinderarzt

,

Augenarzt

,

Zahnarzten

, einer

Logopadiepraxis

und weiteren Fachmedizinern im ortlichen Arztehaus. Direkt an dieses angegliedert ist eine von vier

Apotheken

. Sie setzt die Tradition der

Adlerapotheke

von der Insel fort. Es gibt

Reformhauser

in den einzelnen Ortsteilen und viele

Physiotherapiepraxen

.

Die

Polizeiwache

Werder gehort zum Schutzbereich

Brandenburg

.

Die

Deutsche Post AG

betreibt in der Filiale eines Supermarktes eine Außenstelle. Außerdem gibt es ein kleines Verteilerzentrum, das die Ortschaften mit Briefen und Paketen versorgt.

Im Ortsteil Plessow befindet sich der Dienstsitz Plessow des Bildungs- und Wissenschaftszentrums der Bundesfinanzverwaltung.

Die Stadt besitzt in ihrem Zentrum zwei

Grundschulen

, die nach

Franz Dumichen

(Grundschule I), einem ehemaligen Burgermeister der Stadt, beziehungsweise nach

Karl Hagemeister

(Grundschule II), einem bekannten Landschaftsmaler, benannt sind.

Die Grundschule I erhielt ihren aktuellen Namen 1997, da die Realschule bzw.

Oberschule

, die sich auf dem gleichen Gelande im Zentrum der Stadt befindet, ebenfalls den Namen

Carl von Ossietzky

trug. Die Grundschule II befindet sich im Wohngebiet ?Jugendhohe“ und besitzt eine etwas großere Kapazitat als ihr Pendant in der Innenstadt.

Zusatzlich zu den innerstadtischen Grundschulen befinden sich in den

Ortsteilen

Glindow

und

Toplitz

zwei weitere, wesentlich kleinere Einrichtungen.

Die Stadt besitzt weiterhin eine allgemeine

Forderschule

, die einzige derartige Einrichtung im

Landkreis Potsdam-Mittelmark

. Unweit dieser Schule befindet sich das

Ernst-Haeckel-Gymnasium

.

Das

Oberstufenzentrum

der Stadt, das eine Außenstelle in

Groß Kreutz

hat, besitzt auch ein Internat, in dem die Schuler unterkommen konnen.

Die

Freie Schule am Zernsee

bietet den Schulern der Umgebung eine alternative

Unterrichtsform

auf der Basis der Padagogik Rudolf Steiners. Am 1. September 2012 wurde die Schule in

Freie Waldorfschule Christian Morgenstern

umbenannt.

[62]

Fur Erwachsene bietet die

Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark in Werder

, die sich in der Adolf-Damaschke-Str. 60 gegenuber vom Bahnhof Werder befindet, Kurse im Gesellschafts-, Kultur-, Sprach- und Gesundheitsbereich.

[63]

Die stadteigene

Bibliothek

befindet sich seit einigen Jahren mit erweitertem Medienangebot in einem neuen Gebaude.

Fur Sportvereine stehen in Werder zwei Feldersporthallen mit Zuschauerplatzen auf Schulgelanden bereit. Fur viele andere Sportarten gibt es in der Stadt mehrere Betatigungsstatten, wie z. B. kleinere Turnhallen, eine

Regattastrecke

mit einer Lange von 1500 m, den Arno-Franz-Sportplatz, eine Tennisanlage sowie zwei Sportzentren.

Im Ortsteil Phoben sind Europas großte Indoor-Reithalle, ein Polo-Club und ein 18-Loch-Golfplatz nebst Verein angesiedelt.

Im Ortsteil Bliesendorf entstand auf fast 30.000 m² die großte als auch erste deutsche

Cricket

-Anlage mit einer Rasen-Pitch (neben Amsterdam die einzige derartige Anlage in Kontinental-Europa). Sie ist Leistungszentrum des

Deutschen Cricket Bundes

und sportliche Heimat des Havellandischen Cricket Clubs Werder.

Der Fußballverein Werderaner FC Viktoria 1920 spielt in der Saison 2020/21 in der

Brandenburgliga

, der FSV Eintracht Glindow in der Landesklasse West. Weitere Sportvereine sind der Tennisclub Werder Havelblick, der Kegelverein Werder, der Werderaner VV 1990, die Werderaner Bogenschutzen und ein Schutzenverein. Daneben bestehen ein Heimatverein, ein Hundesportverein, der Verein Historischer Weinberg und der Karnevalsclub Werder.

Der

Panoramaweg Werderobst

ist ein rund 15 km langer

Lehrpfad

, der von

Groß Kreutz

uber die Hochflache der Zauche bis nach Petzow fuhrt. Auf mehreren Schautafeln wird insbesondere auf den Stellenwert des Obstanbaus fur die Region hingewiesen.

- 2017:

Werner Große

(* 1949), 1990?2014 Burgermeister der Stadt

- 2021: Baldur Martin (* 1940)

[64]

, Ortschronist

[65]

- Hans von Rochow

(1824?1891), preußischer Gutsbesitzer und Politiker

- Karl Hagemeister

(1848?1933), Maler, nach ihm wurde eine stadtische Grundschule benannt

- Paul Lehmgrubner

(1855?1916), Architekt

- Willi Eplinius

(1884?1966), Theatermaler und Filmarchitekt

- Christiane Hein

(1944?2002), Filmregisseurin, Dramaturgin und Redakteurin

- Werner Große

(* 1949), 1990?2014 Burgermeister der Stadt, in Glindow geboren

- Burglinde Pollak

(* 1951), Leichtathletin (Funfkampferin), Olympiamedaillengewinnerin 1972 und 1976

- Brigitte Ahrenholz

(1952?2018), Ruderin (Achter), Olympiamedaillengewinnerin, Welt- und Europameisterin

- Dieter Timme

(* 1956), Fußballspieler und Trainer

- Hasso Grabner

(1911?1976), Schriftsteller, lebte von 1968 bis 1976 in Werder (Havel)

- Adolf Damaschke

(1865?1935), Padagoge und

Bodenreformer

, lebte ab 1907 in Werder (Havel)

- Gerhard Graf

(1883?1958), Maler, lebte von 1926 bis 1948 in Werder (Havel)

- Herbert Schnoor

(1927?2021). Ex-Innenminister von NRW, verbrachte hier seinen Ruhestand

- Gunther Krause

(* 1953), Politiker (CDU), lebt seit 2018 in Werder (Havel)

- Kai Homilius

(* 1965), Verleger, sein

Kai Homilius Verlag

hat seinen Sitz in Werder (Havel)

- Bruno Kramm

(* 1967) Musiker, Musikproduzent und Politiker (Bundnis 90/Die Grunen/Piraten)

- Maja Gopel

(*1976) Transformationswissenschaftlerin, Nachhaltigkeitsexpertin, Gesellschaftswissenschaftlerin. Wohnsitz in Werder, Havel

nach Autoren / Herausgebern alphabetisch geordnet

- Jurgen Angelow

:

Geschichte und Landschaft. Das markische Rittergut Kemnitz.

be.bra-Verlag, Berlin 2000 (= Einzelveroffentlichung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 1).

- Autorenkollektiv:

Heimatgeschichtliche Beitrage

. div. Jahrgange aus den 1980ern.

- Marie-Luise Buchinger, Marcus Cante:

Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland

. Denkmale in Brandenburg. Landkreis Potsdam-Mittelmark

14.1 =

Nordliche Zauche: Gemeinden Groß Kreutz, Kloster Lehnin, Michendorf, Schwielowsee und Stadt Werder (Havel) sowie Gollwitz und Wust (Stadt Brandenburg an der Havel)

. Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2009,

ISBN 978-3-88462-285-8

- Roland Frohlich:

Am Polarkreis des Weinbaus. Der Werderaner Wachtelberg

. Vacat Verlag, 2001,

ISBN 978-3-930752-17-1

.

- Dieter Heckmann

und Zeitzeugen:

100 Jahre Katholische Kirche Maria Meeresstern in Werder an der Havel, 1906?2006.

Katholische Propstei St. Peter und Paul Potsdam mit Maria Meeresstern a. d. Havel 2006, 2. erweiterte Auflage 2013.

- Andreas Kitschke

:

Kirchen in Potsdam.

Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1983, 1. Auflage.

- Andreas Kitschke:

Die Heilig-Geist-Kirche zu Werder (Havel). Ev. Kirche Berlin-Brandenburg ? Kirchenkreis Potsdam, Pfarrsprengel Werder

. Kunstverlag Peda, Passau o. J. (= 2007).

- Andreas Kitschke:

Die Kirchen der Potsdamer Kulturlandschaft

. Lukas Verlag fur Kunst- und Geistesgeschichte, Berlin 2016.

- Gunter Nagel:

Muhlenimport nach Werder und nach Saalow

. In:

Die Mark Brandenburg

, Heft 53. Marika Großer Verlag, Berlin 2004,

ISBN 978-3-910134-32-4

.

- ↑

Bevolkerungsentwicklung und Bevolkerungsstand im Land Brandenburg Dezember 2022

(Fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahlen, bezogen auf den aktuellen Gebietsstand) (

Hilfe dazu

).

- ↑

Hauptsatzung der Stadt Werder (Havel) vom 9. Marz 2009

werder-havel.de

(PDF)

- ↑

Stadt Werder (Havel)

(

Memento

des

Originals

vom 1. April 2019 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/service.brandenburg.de

Dienstleistungsportal der Landesverwaltung

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/service.brandenburg.de

Dienstleistungsportal der Landesverwaltung

- ↑

a

b

c

d

Beitrag zur Statistik Landesbetrieb fur Datenverarbeitung und Statistik Historisches Gemeindeverzeichnis des Landes Brandenburg 1875 bis 2005 19.11 Landkreis Potsdam-Mittelmark

statistik-berlin-brandenburg.de

(PDF)

- ↑

Eingliederung der Gemeinde Bliesendorf in die Stadt Werder (Havel). Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 22. Dezember 1998.

Amtsblatt fur Brandenburg ? Gemeinsames Ministerialblatt fur das Land Brandenburg

, 10. Jahrgang, Nummer 5, 9. Februar 1999, S. 70.

- ↑

Eingliederung der Gemeinde Plotzin in die Stadt Werder (Havel). Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 12. Dezember 2000. Amtsblatt fur Brandenburg

Gemeinsames Ministerialblatt fur das Land Brandenburg, 12. Jahrgang, 2001, Nummer 2, Potsdam, 10. Januar 2001, S. 43,

brandenburg.de

(PDF; 1,5 MB)

- ↑

Eingliederung der Gemeinden Glindow, Kemnitz und Phoben in die Stadt Werder (Havel). Mitteilung des Ministeriums des Innern vom 14. Dezember 2001. Amtsblatt fur Brandenburg ? Gemeinsames Ministerialblatt fur das Land Brandenburg, 12. Jahrgang, 2001, Nummer 52, Potsdam, 27. Dezember 2001, S. 901,

brandenburg.de

(PDF; 828 kB)

- ↑

Eingliederung der Gemeinde Derwitz in die Stadt Werder (Havel). Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 20. Februar 2003. Amtsblatt fur Brandenburg

Gemeinsames Ministerialblatt fur das Land Brandenburg, 14. Jahrgang, 2003, Nummer 9, Potsdam, 5. Marz 2003, S. 275,

brandenburg.de

(PDF; 906 kB)

- ↑

Eingliederung der Gemeinde Toplitz in die Stadt Werder (Havel). Bekanntmachung des Ministeriums des Innern Vom 30. April 2002.

Amtsblatt fur Brandenburg ? Gemeinsames Ministerialblatt fur das Land Brandenburg

, 13. Jahrgang, 2002, Nummer 22, Potsdam, 29. Mai 2002, S. 561,

brandenburg.de

(PDF; 140 kB)

- ↑

Warten auf Golm

.

Berliner Zeitung

newsticker, 28. Dezember 2001.

- ↑

Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis

, Reihe A, Band 9, Berlin 1856, S. 233 f., Nr. CX (lateinisch), Band 10. Berlin 1856, S. 428?431 (mittelniederdeutsch). Vgl.: Baldur Martin, Klaus-Peter Meißner, Klaus Froh (Hrsg.):

Werder (Havel). 700 Jahre Ortsgeschichte

. Band 1. Werder 2014, S. 106?112.

- ↑

Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis

, Reihe A, Band 9, Berlin 1856, S. 231 f., Nr. CVIII: Erwahnt werden Gewasser von der Brucke des Stadtchens Werder bis zum Ort

Paretz

, in welchem das Kloster Lehnin zwei Wehre besitzt. Hier durfen die ansassigen Fischer nur mit der so genannten

puverde

bzw. dem so genannten

vloch

fischen. Vgl. Baldur Martin, Klaus-Peter Meißner, Klaus Froh (Hrsg.):

Werder (Havel). 700 Jahre Ortsgeschichte

. Band 1. Werder 2014, S. 99?106.

- ↑

Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis

, Reihe A, Band 9, Berlin 1856, S. 243, Nr. CXXVIII, S. 247, Nr. CXXXIV, S. 248, Nr. CXXXVI. Vgl. Baldur Martin, Klaus-Peter Meißner, Klaus Froh (Hrsg.):

Werder (Havel). 700 Jahre Ortsgeschichte

. Band 1. Werder 2014, S. 128 f.

- ↑

Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis

, Reihe A, Band 9, Berlin 1856, S. 121?125, Nr. CLVIII, bes. S. 122 f.

- ↑

Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis

, Reihe A, Band 9, Berlin 1856, S. 302, Nr. CCXII.

- ↑

Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis

, Reihe A, Band 9, Berlin 1856, S. 303, Nr. CCXIII, gegeben in Colln an der Spree. Vgl. Baldur Martin, Klaus-Peter Meißner, Klaus Froh (Hrsg.):

Werder (Havel). 700 Jahre Ortsgeschichte

. Band 1. Werder 2014, S. 138?141. Zum Datum des Vergleichs vgl. Hermann Grotefend:

Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit

, Hannover 13. Auflage 1991, S. 30 sowie S. 151, Tafel 4: Es geht um den Vorabend des Heiligenfestes.

- ↑

Das Landbuch der Mark Brandenburg von 1375

, hg. von Johannes Schultze (Brandenburgische Landbucher 2 = Veroffentlichungen der Historischen Kommission fur die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin, Reihe 1, Band 8/2), Berlin 1940, S. 72, 75, 218: Allerdings ohne Nennung von Abgaben oder Diensten.

- ↑

Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis

, Reihe A, Band 8, Berlin 1847, S. 418?420, Nr. CDLXIII, bes. S. 419. Ahnlich: Ebd., S. 457?459, Nr. DI: Matrikel des Brandenburger Archidiakonatsbezirkes (um 1500), bes. S. 458. Vgl. Baldur Martin, Klaus-Peter Meißner, Klaus Froh (Hrsg.):

Werder (Havel). 700 Jahre Ortsgeschichte

. Band 1. Werder 2014, S. 142 f., wo die Propstei irrtumlich der Stadt Brandenburg zugesprochen wird.

- ↑

Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis

, Reihe A, Band 9, Berlin 1856, S. 126 f., Nr. CLIX, S. 166 f., Nr. CCXVI; Band 10, 1856, S. 428?431. Vgl. Baldur Martin, Klaus-Peter Meißner, Klaus Froh (Hrsg.):

Werder (Havel). 700 Jahre Ortsgeschichte

. Band 1. Werder 2014, S. 133?138.

- ↑

Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis

, Reihe A, Band 10, Berlin 1856, S. 333?335, Nr. CCXXXVII. Vgl. Baldur Martin, Klaus-Peter Meißner, Klaus Froh (Hrsg.):

Werder (Havel). 700 Jahre Ortsgeschichte

. Band 1. Werder 2014, S. 143?146.

- ↑

Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis

, Reihe A, Band 10, Berlin 1856, S. 376, Nr. CCLXXI. Vgl. Baldur Martin, Klaus-Peter Meißner, Klaus Froh (Hrsg.):

Werder (Havel). 700 Jahre Ortsgeschichte

. Band 1. Werder 2014, S. 147, die mit

Stephan Warnatsch

in Tesickendorf den Pfarrer von Werder sehen. Dagegen spricht die ausdruckliche Nennung des Pfarrers von Toplitz in derselben Urkunde.

- ↑

Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis

, Reihe A, Band 10, Berlin 1856, S. 378?398, Nr. CCLXXV, bes. S. 379?381. Vgl. Victor Herold:

Zur ersten lutherischen Kirchenvisitation in der Mark Brandenburg 1540?1545

, in:

Jahrbuch fur Brandenburgische Kirchengeschichte

22 (1927), S. 25?137. Baldur Martin, Klaus-Peter Meißner, Klaus Froh (Hrsg.):

Werder (Havel). 700 Jahre Ortsgeschichte

. Band 1. Werder 2014, S. 147?155.

- ↑

Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis

, Supplementband, Berlin 1865, S. 462 f.

- ↑

Anne Kaminsky (Hrsg.):

Orte des Erinnerns. Gedenkzeichen, Gedenkstatten und Museen zur Diktatur in SBZ und DDR

. Links-Verlag, Berlin 2007,

ISBN 978-3-86153-443-3

, S. 215?216.

- ↑

Enrico Bellin:

Werder (Havel): Luckenschluss am Stadtkanal

. In:

Potsdamer Neueste Nachrichten

. 21. April 2016 (

pnn.de

[abgerufen am 12. Juni 2016]).

- ↑

Luise Frohlich:

Stadtchronist bilanziert Festjahr

. In:

Markische Allgemeine Zeitung

. 28. Dezember 2017 (

maz-online.de

[abgerufen am 29. Dezember 2017]).

- ↑

Havel-Therme statt Blutentherme: Das ist der Stand beim Großbauprojekt.

Abgerufen am 30. Januar 2019

.

- ↑

Henry Klix:

Blutentherme in Werder (Havel): Kristall-Streit landet vor Gericht

. In:

Potsdamer Neueste Nachrichten

. 15. April 2016 (

pnn.de

[abgerufen am 12. Juni 2016]).

- ↑

?Wir mussen da jetzt durch“.

Abgerufen am 30. Januar 2019

.

- ↑

Initiative will beim Weiterbau der Blutentherme mitreden.

Abgerufen am 30. Januar 2019

.

- ↑

Therme: Mehr als 2600 Unterschriften fur Transparenz.

Abgerufen am 30. Januar 2019

.

- ↑

BlutenTherme.

Abgerufen am 30. Januar 2019

.

- ↑

Ellen Fehlow:

Vertrage fur neue Therme in Werder (Havel) unterzeichnet ? Wir sind Werder (Havel).

Abgerufen am 30. Januar 2019

.

- ↑

Mehr Demokratie:

Werder Therme: Kommunalaufsicht lehnt Burgerbegehren endgultig ab.

Abgerufen am 30. Januar 2019

.

- ↑

Stadtmitgestalter treten zur Wahl in Werder an.

Abgerufen am 30. Januar 2019

.

- ↑

Frischer Wind furs Stadtparlament.

17. Januar 2019,

abgerufen am 30. Januar 2019

.

- ↑

Das sind Deutschlands aufstrebende Regionen!

Kommunal am 8. November 2019

- ↑

Ulrike Wiebrecht:

Reisefuhrer Brandenburg

(Du Mont Reise-Taschenbuch), Ostfildern 2012, S. 57.

- ↑

Andreas Kitschke

:

Die Heilig-Geist-Kirche zu Werder (Havel). Ev. Kirche Berlin-Brandenburg, Kirchenkreis Potsdam, Pfarrsprengel Werder

, Passau o. J. [2008], S. 3 f.

- ↑

Historisches Gemeindeverzeichnis des Landes Brandenburg 1875 bis 2005. Landkreis Potsdam-Mittelmark

(PDF) S. 30?33

- ↑

Bevolkerung im Land Brandenburg von 1991 bis 2015 nach Kreisfreien Stadten, Landkreisen und Gemeinden.

Tabelle 7

- ↑

Amt fur Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.):

Statistischer Bericht A I 7, A II 3, A III 3. Bevolkerungsentwicklung und Bevolkerungsstand im Land Brandenburg

(jeweilige Ausgaben des Monats Dezember)

- ↑

Ergebnis der Kommunalwahl am 26. Mai 2019

- ↑

Ergebnis der Kommunalwahl am 25. Mai 2014

- ↑

§ 74 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes

- ↑

Ergebnis der Burgermeisterstichwahl am 26. Juni 2022.

In:

wahlen.brandenburg.de.

Abgerufen am 19. Juli 2022

.

- ↑

Wappenangaben auf dem Dienstleistungsportal der Landesverwaltung des Landes Brandenburg

- ↑

Karlheinz Blaschke, Gerhard Kehrer, Heinz Machatscheck:

Lexikon ? Stadte und Wappen der Deutschen Demokratischen Republik

. Hrsg.: Heinz Goschel. 1. Auflage. VEB Verlag Enzyklopadie, Leipzig 1979,

S.

473

.

- ↑

a

b

c

d

e

f

Partnerstadte von Werder (Havel)

(

Memento

des

Originals

vom 13. Marz 2015 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.werder-havel.de

auf werder-havel.de

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.werder-havel.de

auf werder-havel.de

- ↑

Enrico Bellin: Werders vergessene Hohe, PNN vom 19. Marz 2015

(abgerufen am 11. Oktober 2017)

- ↑

Wir sind Werder:

Mein Werder (270): Langer Heinrich.

14. Marz 2021,

abgerufen am 21. Dezember 2023

(deutsch).

- ↑

Todesurteile gegen junge Manner und Frauen aus Werder/Havel | Jugendopposition in der DDR.

Abgerufen am 22. Mai 2024

.

- ↑

Website der Galerie

(

Memento

des

Originals

vom 20. Februar 2015 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.kunst-geschoss.de

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.kunst-geschoss.de

- ↑

Christian Morgenstern Literatur-Museum, Homepage

- ↑

Vom Weinberg direkt in den Tank.

In:

Potsdamer Neueste Nachrichten

.

1. November 2012,

abgerufen am 16. Februar 2022

.

- ↑

Weinlese an der Havel.

In:

taz

.

10. Januar 2009,

abgerufen am 16. Februar 2022

.

- ↑

pnn.de

- ↑

Hinweis auf die Aktienausgabe der Brauerei im Jahr 1896

, in:

Koniglich-privilegirte Berlinische Zeitung

, 10. April 1896, abgerufen am 16. Dezember 2020.

- ↑

Homepage der Braumanufaktur Werder

- ↑

Henry Klix:

Der Bruckenmann

. In:

Potsdamer Neueste Nachrichten

. 18. Marz 2013 (

pnn.de

[abgerufen am 20. August 2016]).

- ↑

?Optimal ware die S-Bahn-Verlangerung bis Werder/Havel“.

In:

tagesspiegel.de.

Abgerufen am 20. August 2016

.

- ↑

Potsdamer Neueste Nachrichten

, 1. September 2012,

pnn.de

, abgerufen am 1. September 2012

- ↑

Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark.

Abgerufen am 18. September 2022

.

- ↑

Gluckwunsch, Baldur Martin!

In:

www.werder-havel.de.

Abgerufen am 27. Juni 2022

.

- ↑

Dr. Baldur Martin.

In:

www.werder-havel.de.

Abgerufen am 27. Juni 2022

.