Sturm und Drang

war eine Stromung der deutschen Literatur in der

Epoche

der

Aufklarung

, die etwa von 1765 bis 1785 hauptsachlich von jungen, etwa 20- bis 30-jahrigen Autoren getragen wurde. Wegen der ?Verherrlichung des ?

Originalgenies

‘ als Urbild des hoheren Menschen und Kunstlers“ (

Gero von Wilpert

)

[1]

wird diese Stromung auch als

Geniezeit

oder

Genieperiode

bezeichnet.

Die Bezeichnung

Sturm und Drang

kam in den 1820er Jahren auf. Sie geht auf die 1776 verfasste, 1777 veroffentlichte Komodie

Sturm und Drang

des deutschen Dichters

Friedrich Maximilian Klinger

zuruck ? und damit letztlich auf den aus

Winterthur

stammenden ?Genieapostel“

Christoph Kaufmann

(1753?1795). Er hatte Klinger gedrangt, sein Schauspiel so zu nennen, anstelle des ursprunglichen Titels

Wirrwarr

. Die

Urauffuhrung

fand in

Leipzig

am 1. April 1777 durch die

Schauspiel-Gesellschaft

des

Abel Seyler

statt, deren Theaterdichter Klinger war.

Literatur der Aufklarung als Voraussetzung

In der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts wurde das

philosophische

und

literarische

Leben im deutschen Sprachraum weitestgehend von der

Aufklarung

bestimmt. Der Verstand war die bestimmende Große der Zeit, durch dessen freien Einsatz, wie

Kant

1784 formulierte, der ?

Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmundigkeit

“ erreicht werden soll. Literatur sollte den Leser moralisch bilden, ihn erhellen und seine Vernunft wecken.

Die von der Aufklarung angestrebte Freiheit begunstigte Literaturformen, die der vernunftig argumentierenden und gebandigten Sprache verpflichtet waren. Die Forderung nach einer ?regelmaßigen“ Dichtkunst wurde von Theoretikern wie

Gottsched

auch wahrend der Aufklarung mit Nachdruck vorgebracht. Die Einheit von Ort, Zeit und Handlung, eine gehobene Sprache und die Trennung der Besetzung von Tragodie und Komodie mit Adel und Burgertum waren Postulate, die man in zahlreichen Dichterakademien die angehenden Literaten lehrte.

Anfange

Doch bereits in

Friedrich Gottlieb Klopstocks

Oden

von 1750 zeigte sich, dass dieses Reglement zu eng gefasst war. Mit dieser Demonstration gegen die rein verstandesmaßige Haltung der Aufklarung war der Grundstein fur die Uberwindung der Vernunftherrschaft und eine Entfesslung des Gefuhlsuberschwangs, der Fantasie und der Gemutskrafte als neuer dichterischer Grundhaltung gelegt (

emotio

statt

ratio

).

Diese erneuernde Bewegung, die wie ein Ruck durch die deutschsprachige Literatur ging, verbindet in ihrem jugendlichen Charakter den ?gemutvoll-burgerlichen Realismus mit dem Idealisch-Politischen und Menschenrechtlichen“:

[2]

die

Fulle des Herzens

mit der Freiheit des Gefuhls, mit Ahnung und Trieb. Sie zeigt in Einzelschicksalen die politisch-moralische Situation der Zeit auf.

Das Aufbegehren der Jugend hatte so sein literarisches Aquivalent gefunden, eine neue Generation deutschsprachiger Schriftsteller fand in den Thesen

Johann Gottfried Herders

den Widerhall ihrer Erfahrungen und Gefuhlswelt. Herder, der zu einem Wegbereiter des Sturm und Drang wurde, kritisierte die Arroganz der Aufklarung gegenuber dem einfachen Volk und forderte dazu auf, auch die ?Achtheit“ und Tiefe des

Volkslieds

und der Volksdichtung als Kunst anzuerkennen; er erkannte, dass Aufklarung in ihr Gegenteil umschlagen kann, und forderte, dass sie nur Mittel, nicht Ziel sein durfe. Auch

Heinrich Wilhelm von Gerstenbergs

Ugolino

(1768) kann man in die Fruhphase des Sturm und Drang einordnen, die Schweizer

Johann Heinrich Fussli

und

Johann Caspar Lavater

als ihre Vorganger ansehen.

[3]

Besonderheiten

Das

Personlichkeitsideal

der jungen Generation in der deutschen Literatur des ausgehenden 18. Jahrhunderts wendete sich gegen Autoritat und Tradition. An Stelle einer erlernbaren

Regelpoetik

, die man in Dichterakademien lernen konnte, setzten die ?jungen Wilden“ die Selbststandigkeit des

Originalgenies

, das sein Erleben und seine Erfahrungen in eine individuelle kunstlerische Form brachte und mit den Regeln der traditionellen Poetik sehr frei umging. Man bezweifelte die Maßgeblichkeit der

ratio

und begann die

emotio

ins Zentrum zu rucken.

Die uberkommenen Regeln wurden mit Verweis auf das eigene Konnen und die Kraft genialer Originalitat als Krucken verworfen, die das gesunde Genie der jungen Autoren nicht benotige. Nicht in eine Form sollte das Werk passen, sondern in die Welt, wie die Generation des Sturm und Drang sie erlebte, ihr Lebensgefuhl widerspiegelnd.

Ein neues, innig umfassendes und sich einfuhlendes Verhaltnis zur Natur vereinte sich mit einer tragischen Grundauffassung vom Genie. Das Gefuhl ruckte ins Zentrum der literarischen Aussage. ?Die Stimme des Herzens ist ausschlaggebend fur die vernunftige Entscheidung.“ Dieses Zitat von Johann Gottfried Herder zeigt den Protest gegen die herrschenden Moralvorstellungen, die Entscheidungen von der Moral und nicht vom Herzen abhangig machten. Hinzu kam die Verscharfung der Kritik an repressiven Auswuchsen des feudalen Systems, allerdings unter Akzeptanz des aufgeklarten Absolutismus, sowie eine voranschreitende

Sakularisierung

und die Forderung nach Befreiung der Leidenschaften von einer konventionellen Moral. Dieser Befreiungsakt war allerdings auch mit Leiden verbunden, da er zum Verstoß gegen die fortbestehenden burgerlichen Konventionen fuhren musste.

Die Hauptform der Dichtung in der Epoche des Sturm und Drang stellte das

Drama

dar, allerdings unter weitgehender Aufhebung der drei Einheiten von Handlung, Zeit und Ort. So bestand die Urfassung des

Gotz von Berlichingen

aus 59 Szenen; er war kaum spielbar und somit ein Lesestuck.

[4]

Es sind auch andere literarische Formen vertreten, so ist

Die Leiden des jungen Werthers

von Johann Wolfgang von Goethe ein Roman. Das immer wiederkehrende Thema war der Konflikt des Naturgenies, der nach Freiheit strebenden, widerspenstigen Jugend, mit den Schranken der bestehenden Weltordnung, die die handelnden Personen als Aufruhrer und Verbrecher erscheinen ließ. Formales Vorbild wurde

Shakespeare

anstelle der Dichter der antiken Welt, von denen jedoch

Pindar

und

Homer

weiter geschatzt wurden.

Auf die Ausarbeitung einer eigenen Asthetik verzichteten die Vertreter des Sturm und Drang; sie verweigerten jedwedes integrative literarische, poetologische oder politische Konzept. ?Eine Theorie des Sturm und Drang […] gibt es nicht.“

[5]

Die exaltierte, ungebandigte und doch gefuhls- und ausdrucksstarke Sprache des Sturm und Drang war voller Ausrufe, halber Satze und forcierter Kraftausdrucke und neigte zum derb realistisch Volkstumlichen. Man nahm kein Blatt mehr vor den Mund und brachte die Sprache des Volkes und der Jugend auf die Buhnen. Die Frontstellung der jungen Schriftsteller gegen eine aristokratische Hofkultur nach franzosischem Vorbild sowie ihre Sympathie fur Begriffe wie Natur, Herz und Volk fielen bereits den Zeitgenossen auf. Eine eigenstandige ?

Jugendkultur

“ in der Literatur war entstanden. Kritiker bemangelten, die Vernachlassigung der dramatischen Technik und Einheiten in den Werken des Sturm und Drang gehe bis zum beliebig haufigen Schauplatzwechsel, oft uber den Grad buhnenmaßiger Wirksamkeit (und Darstellbarkeit) hinaus.

Autoren und Werke

Erstdruck der ?Rauber“ von Friedrich Schiller (1781), ohne Nennung des Autors

Erstdruck der ?Rauber“ von Friedrich Schiller (1781), ohne Nennung des Autors

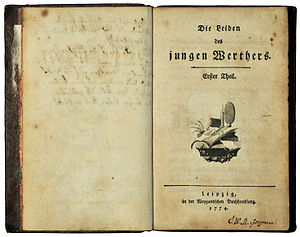

Erstdruck des ?Werthers“ von Johann Wolfgang von Goethe (1774)

Erstdruck des ?Werthers“ von Johann Wolfgang von Goethe (1774)

Die Autoren des Sturm und Drang kamen hauptsachlich aus dem Mittel- und Kleinburgertum. Sie suchten ihre literarische Tatigkeit finanziell unter anderem durch Hauslehrer- oder Pfarrstellen abzusichern, da sie von der Literatur nicht leben konnten. Ihnen fehlte die breite soziale Resonanz, weshalb ihre Bewegung eher auf Bekannte und Freunde beschrankt blieb, mit denen man sich zu Mannerbunden, wie dem

Gottinger Hainbund

, zusammenschloss. Zentren des Sturm und Drang waren Straßburg, Gottingen und Frankfurt am Main. Fur viele, darunter Goethe und Schiller, betraf der Sturm und Drang nur einen begrenzten Abschnitt ihres Lebens und Schaffens. Die meisten Autoren und Werke waren nur einem kleinen interessierten Kreis bekannt und sind heute weitgehend vergessen.

Zu den bedeutendsten Vordenkern, Theoretikern, Schriftstellern und Werken gehoren:

Literatur

- Georg Bertram:

Philosophie des Sturm und Drang. Eine Konstitution der Moderne

. Munchen 2000.

- Dramen des Sturm und Drang.

Reclam 1997.

- Simon Frank:

Kunst-Konzepte des Sturm und Drang

. Munchen 2002.

- Andreas Huyssen:

Drama des Sturm und Drang. Kommentar zu einer Epoche

. Munchen 1980.

- Ulrich Karthaus:

Sturm und Drang. Epoche ? Werke ? Wirkung

. Munchen 2000.

- Matthias Luserke-Jaqui

:

Sturm und Drang. Autoren, Texte, Themen

. Stuttgart 1997.

- Roy Pascal

:

The German ?Sturm und Drang“

. Manchester 1953 (dt. v. Dieter Zeitz/Kurt Mayer:

Der Sturm und Drang

(=

Kroners Taschenausgabe

.

Band 335). Kroner, Stuttgart 1963,

DNB

453708072

).

- Paul Van Tieghem:

Le preromantisme: etude d'histoire litteraire europeenne

. Paris 1930.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑

Gero von Wilpert

:

Sachworterbuch der Literatur

(=

Kroners Taschenausgabe

.

Band 231). 5., verbesserte und erweiterte Auflage. Kroner, Stuttgart 1969,

DNB

458658170

, S. 747.

- ↑

Erich Auerbach:

Mimesis.

(1946) 10. Auflage, Tubingen, Basel 2001, S. 407.

- ↑

Matthias Luserke-Jaqui

:

Sturm und Drang.

Erw. Auflage 2010, S. 43?57.

- ↑

M. Luserke 2010, S. 108.

- ↑

M. Luserke 2010, S. 65.