Die funf Landsknechte

, Eisenradierung von

Daniel Hopfer

aus dem fruhen 16. Jahrhundert

Die funf Landsknechte

, Eisenradierung von

Daniel Hopfer

aus dem fruhen 16. Jahrhundert

Radierung

(von

lateinisch

radere

?kratzen, wegnehmen, entfernen“) bezeichnet ein

grafisches

Tiefdruckverfahren

der kunstlerischen

Druckgrafik

.

Fur den Tiefdruck werden der glatten, ebenen Oberflache einer

Druckplatte

Verletzungen in Form von Linien oder Punkten zugefugt (

Radieren

). Dazu verwendet man die

Radiernadel

.

Es gibt zwei prinzipiell verschiedene Arten von Radierung, was die Herstellung der Druckplatte betrifft:

- Bei der

Kaltnadelradierung

wird die Zeichnung mit einer

Radiernadel

aus hartestem Stahl direkt auf der Druckplatte ausgefuhrt. Dabei konnen verschiedene Tiefen erzeugt werden, von zartesten Linien bis zu starkeren Furchen mit aufgeworfenen Randern, die viel Farbe aufnehmen und beim Drucken eine starkere Schwarzung ergeben. Eine Atzflussigkeit wird nicht verwendet.

- Bei der

Atzradierung

wird die Zeichnung in eine zunachst auf die Platte aufgebrachte relativ weiche Abdeckschicht gekratzt. Anschließend wird die Platte mit einer Atzflussigkeit

geatzt

, wobei nur die Stellen angegriffen werden, an welchen die Deckschicht verletzt wurde. Nach dem Spulen der Platte wird die Deckschicht entfernt.

Das Atzen einer Strichradierung mit

Eisen(III)-chlorid-Losung

Das Atzen einer Strichradierung mit

Eisen(III)-chlorid-Losung

Die Druckplatte behalt nach der Verletzung die ebene Form bei. Die bei der Verletzung entstandenen Vertiefungen der Platte konnen Druckfarbe aufnehmen, wenn man die gesamte Platte einfarbt und mit einem Lappen oder ahnlichem die auf der glatten, unverletzten Oberflache stehende Farbe wieder abwischt. Durch Aufpressen eines angefeuchteten Papiers wird die Farbe aus den Vertiefungen und Rillen wieder herausgesaugt und erscheint auf dem Druckpapier. Im Gegensatz zu den

Hochdruckverfahren

setzt der Tiefdruck die Benutzung einer Walzendruckpresse voraus. In der Regel ist die Druckplatte ca. 1?2 mm dick.

Fur die Radierung sind alle glatten Materialien geeignet, die verletzbar sind und mit meist

terpentin

- oder wasserloslicher Farbe keine feste Verbindung eingehen:

Die Druckplatten bestehen uberwiegend aus

Kupfer

, oft auch aus

Zink

oder

Messing

.

Eisenradierungen

(nicht zu verwechseln mit dem

Stahlstich

!) wurden in den Anfangen der Technik hergestellt, sind jedoch heute kaum noch gebrauchlich. Es werden auch andere Materialien wie

Kunststoff

als Ausgangsmaterial fur Radierungen verwendet. Moderne Methoden des

Non-toxic-printing

verwenden vorbeschichtete Platten, die mit einer lichtempfindlichen

Photopolymerschicht

uberzogen sind. Dabei muss die Platte selbst nicht mehr geatzt werden. Es kann direkt von der Beschichtung gedruckt werden. Diese Platten werden auch in den fotografischen

Edeldruckverfahren

verwendet.

Aquatinta-Radierung von zwei Druckplatten

Aquatinta-Radierung von zwei Druckplatten

Bei einer

Farbradierung

unterscheidet man folgende Varianten:

- Kolorierte Radierung

- Radierungen, die in einer (Grund-)Farbe gedruckt sind, werden nachtraglich mit

Aquarellfarbe

oder

Buntstiften

koloriert.

- Farbradierung von einer Platte

- In der einfachen Variante wird die Druckplatte mit verschiedenen Farben eingefarbt. Naturgemaß ist das aber schwierig zu steuern und es ist so kaum moglich, einen einheitlichen Auflagendruck (eine bestimmte und garantierte Anzahl identischer Exemplare) durchzufuhren.

Stanley William Hayter

hat mit anderen Kunstlern im ?Atelier 17“ in Paris eine spezielle Technik der Farbradierung entwickelt, die auf unterschiedlicher

Viskositat

der aufgetragenen Farben und unterschiedlich harten und weichen Walzen beruht. Von einer Platte (Druckstock) konnen beliebig viele Drucke hergestellt werden, die aber wegen der schwierigen Farbregulierung immer

Unikate

sind.

- Mehrplattenfarbradierung

- Eine prazise Steuerung erlaubt der Druck von mehreren Druckplatten. Von der ersten Druckplatte wird das Motiv auf weitere, gleich große Platten ubertragen, die dann andere Farben tragen. Dies gelingt durch verschiedene Pausverfahren oder indem man beim Ubertragen das

Buttenpapier

noch unter der Walze der Druckpresse lasst, die bereits gedruckte Druckplatte gegen eine unbenutzte tauscht und den Druckvorgang wiederholt. Hierbei bildet sich das Druckbild auf der unbedruckten Platte ab. Der Druck der Mehrplatten-Farbradierung erfolgt dann in der Reihenfolge von der hellen zur dunklen Farbe.

- Druck auf farbigem Papier

- Indem mit weißer Farbe auf blaues, schwarzes oder braunliches Papier gedruckt wurde, ahmten die Kunstler

Kreide

-,

Silberstift

- und

Rotelzeichnungen

nach.

- Montagedruck

- Wird die Druckplatte mit der

Dekupiersage

in verschiedene Teile zerlegt, konnen diese jeweils separat eingefarbt werden. Anschließend werden sie auf dem Drucktisch der Presse nebeneinander gelegt und gedruckt.

- Kombinationsdruck

- Durch die Kombination verschiedener Drucktechniken (Hochdruck/Tiefdruck) oder durch Einkleben von farbigem Papier bzw. Metallfolie sind ebenfalls wiederholbare Farbvarianten moglich.

Faust

, Atz-Radierung mit Kaltnadel und Kupferstich (1652?1653) von

Rembrandt

, 3. Zustand. Rijksmuseum, Amsterdam, Niederlande.

Faust

, Atz-Radierung mit Kaltnadel und Kupferstich (1652?1653) von

Rembrandt

, 3. Zustand. Rijksmuseum, Amsterdam, Niederlande.

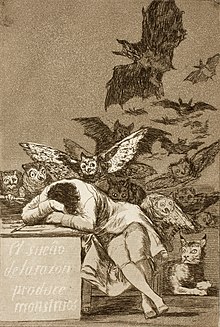

Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer

, Aquatinta-Radierung aus der Serie

Los Caprichos

von

Goya

Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer

, Aquatinta-Radierung aus der Serie

Los Caprichos

von

Goya

Vincent van Gogh:

Der Mann mit der Pfeife ? Bildnis des Dr. Paul Gachet

, Radierung 1890

Vincent van Gogh:

Der Mann mit der Pfeife ? Bildnis des Dr. Paul Gachet

, Radierung 1890

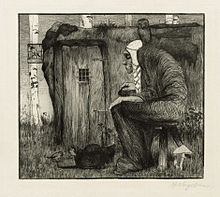

Heinrich Vogeler

:

Die Hexe mit Eule

, Radierung 1895

Heinrich Vogeler

:

Die Hexe mit Eule

, Radierung 1895

Gleichzeitig mit der Entstehung der Papiermuhlen im 15. Jahrhundert tauchten die ersten ?Drucke“ auf, welche vor allem Waffenschmiede und Goldschmiede herstellten, indem sie Ruß in die Vertiefungen ihrer Verzierungen rieben und Abdrucke nahmen. Wahrscheinlich diente dies der Reproduzierbarkeit und Dokumentation. Die Verzierungen wurden in Musterbuchern festgehalten und konnten so auf andere Objekte ubertragen werden (siehe auch

Ziselieren

,

Stahlstich

). Eine Fruhform ist von

Masaccio

um 1400 uberliefert.

Aus dem Jahr 1513 sind aus dem Bereich der Waffenschmiedekunst die ersten Eisenatzradierungen (mit Essig und Salz) bekannt. Diese Technik setzte sich aber nicht durch, weil Eisen schnell

Flugrost

ansetzt.

Albrecht Durer

(1471?1528) hatte bei seinem Vater, der Goldschmied war, eine kurze Goldschmiedelehre absolviert, bevor er 1486 beim Nurnberger Maler Michael Wolgemuth in die Lehre ging und dort eine Ausbildung als Maler, Zeichner und Grafiker erhielt. Er vervollkommnete den

Kupferstich

, machte Versuche mit Atztechnik (Eisenradierungen) und arbeitete mit

Kaltnadelradierung

. Seine ersten Eisenradierungen (

Christus am Olberg

,

Die Große Kanone

) stammen von 1515, siehe dazu auch

Geschichte der Grafik

.

Der aufwendige manuelle Arbeitsprozess, mit dem beim Kupferstich die Linien in die Druckplatte eingegraben wurden, wurde durch die Entwicklung der Radierung vereinfacht, weil der manuelle Kraftaufwand zur Linienherstellung auf der Platte nun durch chemisches Atzen ersetzt wird. Gezeichnet wurde nun in die Wachs-/Asphaltschicht auf der Platte.

Die Radierung erreichte zwar nicht die Abbildungsprazision des Kupferstichs und loste damit dieses Ausdrucksmittel als wichtigstes Medium der Buchillustration nicht ab, erweiterte jedoch die druckgrafischen Techniken um die Moglichkeit, den individuellen, flussigeren Zeichenstil wiederzugeben. Fruhe Meister der Radierung waren

Matthaus Merian

,

Wenzel Hollar

und

Hercules Seghers

.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts stellte

Hercules Pieterszoon Seghers

erste Atzungen auf Kupferplatten her. Als fruhe Kunstler, die sich dieses Verfahrens bedienten, seien auch

Urs Graf

(Schweiz) und

Daniel Hopfer

(Augsburg) genannt. Die Kupferradierung diente zu dieser Zeit als ?billige Reproduktionstechnik“. Diverse Kunstler stellten ?Reprodukteure“ ein, welche Kupferradierungen von ihren Kunstwerken herstellten, um den aufkommenden Markt des zu Wohlstand gekommenen Burgertums zu bedienen. Die Drucke wurden in ganz Europa verteilt ? auch um Werbung fur die eigene Werkstatt zu machen. Als Nebenwirkung dieser Entwicklung verbreiteten sich kunstlerische Stilentwicklungen in Europa sehr schnell.

Hohe kunstlerische Reife der Atztechnik und der Kaltnadeltechnik erreichte

Rembrandt

. Interessant ist bei ihm die kunstlerische Nutzung der

Plattenzustande

als ?work in progress“. Mit Rembrandt veranderte sich die Radierung vom Reproduktionsmittel zum eigenstandigen kunstlerischen Ausdrucksmittel. Weil der Radierung die ?Kalte“ des Kupferstichs fehlt, wurde diese zunehmend als eigenstandige und ursprungliche Ausdrucksform von Sammlern des zu Wohlstand gekommenen Burgertums im 17./18. Jahrhundert sehr geschatzt. Besonders Rembrandt bediente diesen ?Markt“ derer, die sich seine Olgemalde nicht leisten konnten, zunachst mit Reproduktionen, aber sehr bald auch mit eigenstandigen radierten Werken, deren Formate oft nur die Große einer halben Postkarte besitzen.

Mit der

Schabtechnik

(auch Mezzotinto genannt), die

Ludwig von Siegen

(1609?1680) entwickelte, konnten erstmals verlaufende Grauwerte drucktechnisch dargestellt werden. Dies geschah durch ein sehr arbeitsaufwendiges Aufrauen (?Wiegen“) und anschließendes Herausschaben der Helligkeiten aus der Druckplatte.

Die Technik der

Aquatinta

, die zwischen 1765 und 1768 von Jean Baptiste Leprince entwickelt wurde, ersetzte dieses aufwendige manuelle Verfahren der Mezzotinto durch ein chemo-technisches Atzverfahren. Damit konnten erstmals Flachen in verschiedenen gleichmaßigen Grauwerten geatzt werden.

Francisco de Goya

und

Giovanni Domenico Tiepolo

verwendeten diese Technik. Goya schuf mit dieser Technik die Radierzyklen

Los Caprichos

und

Desastres de la Guerra

(die Schrecknisse des Kriegs), die weite Verbreitung erlangten.

Die Blutezeit der Radierung als Reproduktionstechnik lag im 18. Jahrhundert. Kunstler, die ihre eigenen Arbeiten bereits als Mappenwerke planten und eigene Bildentwurfe in Drucktechnik ubertrugen, wurden im Gegensatz zu den Reproduktionsstechern als

Peintre-graveur

(auch

Malerradierer

,

Maler-Stecher

,

Stechmaler

) bezeichnet.

Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts verloren Radierung und Kupferstich ihre Bedeutung durch die Erfindung der

Lithografie

, des

Cliches

und der

Autotypie

, die den Druck hoher Auflagen in den Massenblattern ermoglichten.

Von der Burde der Reproduktionstechnik befreit, entwickelte sich die Radierung zu einem eigenstandigen Zweig der kunstlerischen Grafik. Private (

burgerliche

) Sammler entdecken die Arbeiten als erschwingliche Moglichkeit, Kunst zu sammeln.

[1]

Einer der hervorragendsten Radierer des neunzehnten Jahrhunderts und Wegbereiter des Surrealismus war

Rodolphe Bresdin

(1822?1885), der den Maler und Graphiker

Odilon Redon

maßgeblich beeinflusste.

Zur Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckten Kunstler den Reiz und die Moglichkeiten der Radierung neu. Ausnahmen sind die großen Erneuerer der Malerei

Vincent van Gogh

und

Paul Gauguin

, die beide nur eine Radierung geschaffen haben. Von van Gogh stammt das 1890 entstandene

Bildnis des

Dr. Gachet

.

[2]

Im Jahr danach radierte Gauguin das

Portrait

Stephane Mallarme

.

[3]

Auf seine Vorbilder van Gogh und Gauguin wollte sich offensichtlich

Alexej Jawlensky

berufen, als er eine seiner Radierungen handschriftlich als ?Meine einzige Radierung“ der Nachwelt hinterlassen haben wollte. Jedoch tauchten zwischenzeitlich zwei weitere Radierungen und funf seiner Radierplatten auf.

[4]

Durch den

Zylinderrotationstiefdruck

, der Millionenauflagen in hochster Farbbrillanz ermoglicht, kamen Kupferstich und Radierung ? wenn auch hochtechnisiert ? im 20. Jahrhundert wieder in massenhafte Anwendung. Die Mehrzahl der hochwertigen Modezeitschriften wird heute im Rotationstiefdruck hergestellt, wobei die 4-Farb-Separation im

Unbuntaufbau

sparsamen Farbauftrag mit hochster Farbtreue und Brillanz verbindet. Die Walzen werden dabei entweder computergesteuert graviert (wie vormals im Kupferstich), fotochemisch geatzt (wie in der Radierung) oder

galvanochemisch

vertieft.

Bedeutende Kunstler der Radierung im 20. Jahrhundert:

Picasso

,

Max Klinger

,

Hermann Struck

,

Arno Breker

,

Emil Schumacher

,

A. Paul Weber

,

James Coignard

,

Paul Eliasberg

,

Marc Chagall

,

Salvador Dali

,

Kathe Kollwitz

,

Max Beckmann

und

Otto Dix

.

Gotthard Muhr

und

Arnulf Rainer

wurden wegen ihrer innovativen Radiertechniken 1966 mit dem Osterreichischen Staatspreis fur Grafik ausgezeichnet.

[5]

Kunstler, die in der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts Techniken und Ausdrucksformen der Radierung entwickelten, waren Aldo Crommelynck, Rogier Lacouriere,

Horst Janssen

,

Friedrich Meckseper

,

Johnny Friedlander

,

Joan Miro

,

Ernst Fuchs

,

Stanley William Hayter

,

Rolf Nesch

,

Eberhard Schlotter

,

Ludwig Merwart

, Andreas Vietz,

Horst Antes

,

Jan Peter Tripp

,

Peter Sorge

,

Johannes Grutzke

,

Harald Metzkes

,

Ursula Wendorff-Weidt

,

Werner Tubke

,

Herbert Tucholski

,

Otto Coester

und andere.

Auch in unserer Zeit ist die Radierung ? wie bereits zur Zeit Rembrandts ? bei Sammlern als unabhangige Kunstform beliebt, da sie das Sammeln von Kunst zu erschwingliche(re)n Preisen ermoglicht. Die Auflagenhohen schwanken zwischen einigen wenigen und mehreren tausend Abzugen, die durch die galvanische Verstahlung der Platte moglich sind. Zwei spezialisierte Vereine beschaftigen sich in Deutschland heute noch mit der Verbreitung der Radierung: die

Griffelkunst-Vereinigung Hamburg

und der

Verein fur Original-Radierung

in

Munchen

.

Wie die Radierung zahlt auch der

Kupferstich

zu den

Tiefdruckverfahren

. Wahrend beim Kupferstich durch das scharfe Einschneiden sehr exakte klare Rander erzielt werden konnen, greift die Saure beim Atzvorgang der Radierung das Metall ungleichmaßig an. Sie dringt, obwohl nur sehr geringfugig, auch unter die Rander der Deckschicht ein. Dadurch entsteht die etwas kornig wirkende Linie.

Ein weiterer Unterschied zwischen Kupferstich und Radierung liegt in der Moglichkeit der Linienfuhrung. Wahrend bei der Radierung mit der Nadel so frei wie mit einem Bleistift gearbeitet werden kann und damit eine unmittelbare, spontane Zeichnung moglich ist, ist die Schnittfuhrung des Kupferstichs auf gerade oder kurvige Linien beschrankt, die entweder in parallelen Zugen oder in Kreuzlagen gefuhrt werden. Die Linienfuhrung ist durch die unterschiedlichen Werkzeuge bedingt. Die Kaltnadel- und Atzradierung verwendet eine Stahlnadel, die frei wie ein Zeichenstift uber die Platte gezogen wird, wahrend der Kupferstich einen Stichel verwendet, der vom Korper weggeschoben wird und das Material aus der Platte schiebt, schneidet bzw. ?sticht“.

Die Unterscheidung zum Kupferstich kommt so vorrangig aufgrund der unterschiedlichen Technik zustande. Der Kupferstich wurde ? wie die technisch zeitsparendere Radierung ? als preiswerte Reproduktionstechnik, die hohe Auflagen erlaubte, bereits im 16. Jahrhundert verwendet.

Die manuellen Verfahren sind ? bedingt durch die zeit- und arbeitsintensiven Arbeitsablaufe ? heute eine eher elitare grafische Technik, die wegen ihrer eigenstandigen grafischen Wirkungen und der Moglichkeit kostengunstiger Kleinauflagen von vielen Kunstlern praktiziert wird.

Die Radierung stellt eine der vielfaltigsten kunstlerischen Drucktechniken dar. Seit der Herstellung der ersten Drucke in den Gold- und Waffenschmieden des 15. Jahrhunderts wurden zahlreiche verschiedene Methoden entwickelt:

- Techniken ohne Atzung (?kalte Techniken“)

- Techniken mit Atzung (?warme Techniken“)

- Andreas Andresen

:

Die deutschen Malerradierer des 19. Jahrhunderts

. Band 1?4, Leipzig 1866?70. Fortgesetzt von Wessely.

- Wolfgang Autenrieth:

Neue und alte Techniken der Radierung und Edeldruckverfahren. Vom Hexenmehl und Drachenblut zur Fotopolymerschicht. Tipps, Tricks, Anleitungen und Rezepte aus funf Jahrhunderten ? Ein alchemistisches Werkstattbuch.

Uberarbeitete und erganzte 7. Auflage. Krauchenwies 2020,

ISBN 978-3-9821765-0-5

(

Inhaltsverzeichnis

,

(→ Auszuge Online)

).

- Volkhard Bohm:

Tiefdruck in Farben. Anmerkungen zur Geschichte der Farbradierung und zum Stand ihrer Entwicklung in der DDR.

In: Bildende Kunst, Berlin, 1/1981, S. 7?9

- Stanley William Hayter

:

New Ways of Gravure

. Watson-Guptill, New York 1981 / Oxford University Press, London 1966 / Pantheon, New York, 1949.

- Felix Hollenberg:

Handbuch fur Malerradierer ? Das Radieren, die Atzkunst, der Kupferdruck

.

Deutscher Kunstverlag

, Munchen / Berlin 2008,

ISBN 978-3-422-02148-8

.

- Henner Katelhon:

Die Radierung ? Erfahrungen einer Kupferdruckerei

.

Steintor Verlag

, Mohnesee 1996,

ISBN 3-00-003982-1

.

- Walter Koschatzky

:

Die Kunst der Graphik

. DTV, Munchen 1985,

ISBN 3-423-02868-8

.

- Ales Krejca:

Die Techniken der graphischen Kunst

. Artia-Verlag, Prag 1980, (Verlag Werner Dausien, Hanau),

ISBN 3-7684-1071-4

.

- Lothar Lang

:

Der Graphiksammler

. Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin 1983,

ISBN 3-7762-0395-1

.

- Volker Steinbacher

:

Workshop Radierung, Gravieren, Drucken, Kolorieren

.

Englisch-Verlag

, Wiesbaden 2006,

ISBN 3-8241-1337-6

.

- Hermann Struck

:

Die Kunst des Radierens.

4. Auflage. Verlegt bei

Paul Cassirer

, Berlin 1920. Mit Originalradierungen von

Max Liebermann

u. a.

- Walter Ziegler

:

Die manuellen grafischen Techniken

. I. Band:

Die Schwarz-Weißkunst

, Halle 1919. II. Band:

Die manuelle Farbengrafik

, Halle 1922.

- Henrike Junge:

Wohlfeile Kunst. Die Verbreitung von Kunstlergraphik seit 1870 und die Griffelkunst-Vereinigung Hamburg-Langenhorn.

Verlag Philipp von Zabern

, Mainz 1989,

ISBN 3-8053-1060-9

.

- ↑

Henrike Junge:

Wohlfeile Kunst. Die Verbreitung von Kunstlergraphik seit 1870 und die Griffelkunst-Vereinigung Hamburg-Langenhorn

, Mainz 1989.

- ↑

Bernd Fathke, Alexej Jawlensky:

Zeichnung ? Graphik ? Dokumente

, Ausstellungskatalog Museum Wiesbaden 1983, S. 31 und 49 f., Kat. Nr. 35, Tafel 34.

- ↑

Claire Freches-Thory,

Portrait de Stephane Mallarme

, in Ausstellungskatalog

Gauguin

, Galeries nationales du Grand Palais, Paris 1989, S. 116 ff., Abb. 115 und 116.

- ↑

Bernd Fathke:

?Meine einzige“ und sieben weitere Radierungen

, in Ausstellungskatalog

Alexej Jawlensky, Kopfe radiert und gemalt: Die Wiesbadener Jahre

, Galerie Draheim, Wiesbaden 2012, S. 16 ff., Abb. 15?19, Kat. Nr. 1?10.

ISBN 978-3-00-037815-7

.

- ↑

Kulturamt der Stadt Wien.

In:

Alte und Moderne Kunst, 12/91.

1967,

S. 51

,

abgerufen am 16. Marz 2018

.