Marco Polo im Tatarenkostum (Darstellung des 18. Jahrhunderts)

Marco Polo im Tatarenkostum (Darstellung des 18. Jahrhunderts)

Marco Polo

(*

1254

vermutlich in

Venedig

; †

8. Januar

1324

ebenda)

[1]

war ein Asienreisender, der aus einer

venezianischen Handlerfamilie

stammte und durch seine

Reiseberichte

aus dem

Kaiserreich China

bekannt wurde. Motiviert wurde er durch die Berichte seines Vaters und seines Onkels, die bereits vor ihm China bereist hatten. Obwohl einzelne

Geschichtswissenschaftler

wegen Falschangaben und Ungereimtheiten immer wieder Zweifel an der

Historizitat

seiner China-Reise geaußert haben, wird diese von den meisten Historikern als erwiesen angesehen.

[2]

[3]

Herkunft

Angebliche An- und Abreiseroute Marco Polos (Zentralasien) mit Routen Carpinis, Rubruks und der

Seidenstraße

Angebliche An- und Abreiseroute Marco Polos (Zentralasien) mit Routen Carpinis, Rubruks und der

Seidenstraße

Die Polos waren angesehene Burger Venedigs, zahlten aber nicht zu den obersten Schichten. Marco Polo selbst wird in den Archiven als

nobilis vir

(Edelmann) bezeichnet, ein Titel, auf den er stolz war.

[4]

Der Name Polo stammt vom lateinischen Paulus, und Polos sind in Venedig seit 971 nachweisbar.

[5]

Nach einer (unbelegten) Uberlieferung stammte die Familie ursprunglich aus

Dalmatien

, unter anderem wurden die Stadt

?ibenik

und die Insel

Kor?ula

als mogliche Herkunftsorte genannt.

[6]

Die Polos waren Handler,

[7]

und schon der Großonkel Marco kommandierte 1168 in

Konstantinopel

ein Handelsschiff. Zur Zeit von Marco Polos Geburt waren sein Vater

Niccolo Polo

und sein Onkel Maffeo (auch Maffio oder Matteo), uber die ansonsten wenig bekannt ist, auf Handelsreise im Osten.

Die Reise seines Vaters und Onkels

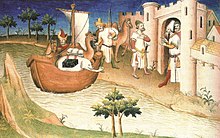

Niccolo und Maffeo Polo mit

Gregor X.

Niccolo und Maffeo Polo mit

Gregor X.

Le livre des Merveilles du Monde

, Handschrift des 14. Jahrhunderts

Marco Polos Vater Niccolo und sein Onkel Maffeo brachen 1260 zu einer Reise auf, um am Unterlauf der

Wolga

Edelsteine zu verkaufen. Uber

Konstantinopel

gingen sie nach Soldaia (heute

Sudak

) auf der

Krim

, wo Marco der Altere, der dritte der Bruder Polo, ein

Kontor

betrieb. Somit reisten sie nahezu auf derselben Route, die auch

Wilhelm von Rubruk

1253 fur seine Mission gen Osten gewahlt hatte. Bevor die Polos nach

Asien

zu den

Mongolen

aufbrachen, hatten schon die

Monche

Andre de Longjumeau

und

Johannes de Plano Carpini

im Auftrag von

Papst

Innozenz IV.

und spater auch Wilhelm von Rubruk im Auftrag von

Konig

Ludwig IX.

jeweils eine solche Reise in offizieller Mission angetreten. Nach ihrer Ruckkehr verfassten sie jeweils eigene Reiseberichte.

[8]

Nach ihrem Zwischenaufenthalt gelangten die Polos in das Gebiet, das damals von der

Goldenen Horde

beherrscht wurde, und hielten sich etwa ein Jahr in der Nahe des

Dschingis-Khan

-Enkels

Berke Khan

an der Wolga auf. Anschließend wurden sie durch die dort noch herrschenden Kriegswirren immer weiter gen Osten uber den Fluss

Ural

und entlang der

Seidenstraße

(nordlicher Abzweig nach Sudrussland) bis nach

Buchara

verschlagen.

Da sie durch Kriegsfolgen an einer Ruckreise gehindert waren, verblieben sie dort drei Jahre und schlossen sich schließlich einer persischen Gesandtschaft an, die auf dem Weg zum Großkhan

Kubilai

war. In den Wintermonaten 1266 trafen sie nach einjahriger Reisezeit am Hofe des Mongolenherrschers in

Peking

(damaliger Name:

Khanbaliq

, bei Marco Polo:

Kambaluk

) ein, wo sie vom Khan willkommen geheißen wurden. Dieser ließ den Polos bei ihrer Abreise ein sogenanntes

Paiza

in Form eines Goldtafelchens zukommen, das sicheres Geleit und freie Versorgung im Gebiet des Großkhans garantierte.

[9]

Außerdem wurden sie vom Großkhan beauftragt, dem Papst eine Botschaft mit der Bitte zu uberbringen, ihm geweihtes Ol aus dem Jesusgrab in

Jerusalem

und etwa einhundert christliche Gelehrte zum Verbreiten des

Evangeliums

unter seinen Untertanen zu schicken. So traten die Polos die Ruckreise nach Venedig an, wo sie um 1269 eintrafen. In der Zwischenzeit hatten mehrere Nachfolger den jeweils verstorbenen Papst abgelost, aktuell hatte eine Nachfolgewahl begonnen. Auch Marco Polos Mutter war gestorben.

Eigene Reise

Richtung vorderer Orient

Angebliche Gesamtreiseroute

Angebliche Gesamtreiseroute

Marco Polo in China (Abbildung in dem Buch

Il milione

, 1298?1299)

Marco Polo in China (Abbildung in dem Buch

Il milione

, 1298?1299)

Papst

Clemens IV.

, der sich nie in

Rom

aufgehalten hatte, war am 29. November 1268 in

Viterbo

(Italien) gestorben. Wegen anhaltender Uneinigkeit im

Kardinalskollegium

dauerte die papstliche

Sedisvakanz

bis September 1271. Doch die Polos wollten nicht langer auf ein fur sie nicht absehbares Ende der Papstwahl warten und beschlossen daher, auch ohne papstlichen Auftrag oder papstliche Botschaft erneut die Reise zum Großkhan anzutreten, um diesen nicht langer auf die Erfullung seiner Wunsche warten zu lassen. Noch vor dem Ende der Sedisvakanz brachen Niccolo und Maffeo Polo 1271 wieder auf und nahmen den siebzehnjahrigen Marco mit.

In

Akkon

betrat dieser zum ersten Mal den Boden Asiens. Hier erlauterten die drei Polos dem dortigen

papstlichen Legaten

und

Archidiakon

von

Luttich

, Tebaldo Visconti da Piacenza, den Sinn und Zweck ihrer Reise und baten ihn zunachst darum, nach

Jerusalem

weiterreisen zu durfen, da der Mongolenherrscher Niccolo und Maffeo Polo auf ihrer ersten Asienreise gebeten hatte, ihm Ol aus der Lampe des Heiligen Grabes mitzubringen. Mit der gewunschten Erlaubnis reisten die Polos nach Jerusalem, wo sie das erbetene Ol ohne Probleme besorgen konnten, und kamen anschließend nach Akkon zuruck.

[10]

Nunmehr ubergab der Legat den Reisenden einen Brief an den Großkhan, in dem bezeugt wurde, dass die Bruder sich aufrichtig bemuht hatten, ihren Auftrag beim Papst zu erfullen, dieser jedoch verstorben und ein neues Oberhaupt der christlichen Kirche noch immer nicht gewahlt sei. Auf ihrer anschließenden Weiterreise waren sie schon an der Kuste

Kleinasiens

in

Laias

(

?skenderun

/Alexandretta)

[11]

angekommen, als sie erfuhren, dass der Legat Tebaldo Visconti da Piacenza nunmehr als Papst

Gregor X.

gewahlt worden war, und es erreichte sie dort auch ein Schreiben des neu gewahlten Papstes, in dem sie aufgefordert wurden, unverzuglich nach Akkon zuruckzukehren. Gregor X., der sich zum Zeitpunkt seiner Wahl als

Kreuzfahrer

in

Palastina

aufhielt, beauftragte dort die Polos nunmehr offiziell als Kirchenoberhaupt, ihre Reise zum Großkhan fortzusetzen, um diesen zum Christentum zu bekehren und als Bundnispartner gegen den

Islam

zu gewinnen. Dafur wurden ihnen zwei italienische Monche (Bruder

Nicolao von Vicenza

und Bruder

Wilhelm von Tripolis

[12]

) mitgegeben, die als gelehrte Manner und kenntnisreiche

Theologen

galten, auf der wieder aufgenommenen Reise in Richtung Asien jedoch bald umkehrten. Anschließend ging es uber die den jungen Polo durch ihre bunten

Basare

beeindruckende Stadt

Tabris

weiter nach

Saveh

. Nach Marco Polo waren hier die heiligen drei Konige begraben. Von dort fuhrte sie ihre Reise in die Oasenstadt

Yazd

, die mit durch

Qanaten

aus den Bergen hergeleitetem Wasser gespeist wurde. Marco Polo berichtete aus dieser Stadt, dass die dort hergestellten,

Jasdi

genannten Seidenstoffe von den ansassigen Kaufleuten mit gutem Gewinn veraußert wurden.

Die Reise fuhrte die Polos danach nach

Kerman

, wo die Juwelenhandler ihre Pferde wahrscheinlich gegen robustere Kamele eintauschten. Nachste Reisestationen waren

Rajen

, eine Stadt der Schmiede und Herstellungsort kunstvoller Stahlerzeugnisse, und

Qamadin

, die Endstation einer Route, auf der Pfeffer und andere Gewurze aus

Indien

herbeigeschafft wurden. Uber diese heute zerstorte Stadt schrieb Marco Polo, dass sie oft von den aus Zentralasien eindringenden

Tataren

verwustet worden sei. Der anschließende Besuch der Stadt

Hormus

, des heutigen

Minab

mit seinem mittlerweile versandeten Hafen, hinterließ bei Marco Polo einen starken Eindruck, denn dort wurden Gewurze,

Edelsteine

,

Perlen

, Seidenstoffe und

Elfenbein

umgeschlagen.

Uber Umwege nach Ostasien

Angebliche Gesamtreiseroute ohne Abstecher nach Bagdad und Karakorum

Angebliche Gesamtreiseroute ohne Abstecher nach Bagdad und Karakorum

Von hier aus wollten die Handelsreisenden eigentlich uber den Seeweg nach China aufbrechen, doch ließ sie der schlechte Zustand der Schiffe in

Hormus

von ihren Planen Abstand nehmen. Durch die jetzt notwendigen erheblichen Umwege gelangte Marco Polo 1273 bis vor die Ruinen der Stadt

Balch

. Die Stadt soll durch die Truppen

Dschingis Khans

zerstort worden sein. Marco Polo schrieb dazu: ?Es standen hier herrliche Palaste und prachtige Marmorvillen, aber heute sind es Ruinen.“ Auch in der Stadt

Taluquan

machten sie halt ? Marco Polo beschreibt die Umgebung der Stadt als ?sehr schon“. Ihm gefallen besonders die goldgelben Reisfelder, die Pappelalleen und die Bewasserungskanale. Die Stadt

Faisabad

war damals beruhmt fur ihre blaugrunen

Lapislazuli

-Edelsteine, angeblich die feinsten Lapislazuli der Welt.

Die weitere Reise fuhrte uber die Orte

Ischkaschim

,

Qala Panja

, 1274 uber die am Westrand der Sandwuste

Taklamakan

gelegenen Stadt

Kaschgar

weiter entlang der Sudroute der sich dort aufzweigenden Seidenstraße auch zur

Oasenstadt

Nanhu

. Marco Polo berichtet hier von ?Geistern, die einen Nachzugler fortlocken konnten, indem sie ihn mit Stimmen riefen, die denen seiner Gefahrten tauschend ahnelten. Und nicht selten meinte man, verschiedene Musikinstrumente, besonders Trommeln, zu vernehmen“. Heute wird als Ursache fur solche Sinnestauschungen der durch die

Dunen wehende Sand

oder pfeifender Wustenwind angenommen.

In China

Die Stadt

Shazhou

, heute

Dunhuang

, war ein bedeutender Knotenpunkt der damaligen Handelsstraßen, da dort auch die Sud- und Nordroute zur Umgehung der Wuste Taklamakan wieder zusammentrafen. Marco Polo, der nun endgultig chinesisches Land erreicht hatte, sah seinem Bericht nach in dieser bedeutenden

Oasenstadt

erstmals eine große Zahl von Chinesen, die sich in einem der damals großten

buddhistischen

Zentren Chinas angesiedelt hatten. Die Reisegruppe durchquerte anschließend die Stadte

Anxi

,

Yumen

und

Zhangye

und kam 1275 in

Shangdu

als ihrem eigentlichen Reiseziel an. Dort traf Marco Polo

Kublai Khan

, den Großkhan der Mongolen und Enkel von Dschingis Khan, in seiner Sommerresidenz. Kublais Reich erstreckte sich damals von China bis in das Gebiet des heutigen

Irak

und im Norden bis nach

Russland

. Die drei Handelsreisenden ließen sich hier unter der Obhut des Herrschers bis 1291 nieder.

Als Prafekt des Kublai Khan

Marco Polo vor

Kublai Khan

Marco Polo vor

Kublai Khan

Der Großkhan fand Gefallen an dem jungen Europaer und ernannte ihn zu seinem Prafekten. Als solcher durchstreifte Marco Polo China uber mehrere Jahre nach allen Himmelsrichtungen. Dabei gelangte er uber die Stadte

Daidu

und

Chang’an

(heute:

Xi’an

) in die Stadt

Dali

, wo die Leute, damals wie heute, rohes Schweinefleisch mit Knoblauch und Sojasoße essen. Seinem Bericht zufolge kam Marco Polo das offenbar ziemlich ?barbarisch“ vor, da er selbst aus einer Kultur stammte, die solche Essgewohnheiten nicht kannte. Uber die Stadt

Kunming

reiste er weiter nach

Yangzhou

, dem damaligen Sitz der Regionalregierung. In den zahlreichen Handwerksbetrieben dieser Stadt wurden

Harnische

fur die Armee des Khan hergestellt. Anschließend berichtet Marco Polo von der Ankunft in seiner Lieblingsstadt

Quinsai

, dem heutigen

Hangzhou

. Er schwarmt von prachtigen Palasten und offentlichen Warmbadern sowie vom Hafen, in dem Schiffe aus ganz Asien einliefen und Gewurze, Perlen und Edelsteine ausluden. Spater wird auch erstmals

Japan

unter dem Namen

Cipangu

erwahnt.

Als unruhige Zeiten auszubrechen drohten, wollten die Polos zuruck nach Venedig reisen. Trotz ihrer Bittgesuche ließ der Großkhan sie nicht ziehen, da sie ihm inzwischen eine wertvolle Stutze geworden waren. Zu diesem Zeitpunkt erschienen drei persische

Diplomaten

mit ihrem Gefolge am Hofe Kubilai Khans und baten um eine Braut fur den Khan

Arghun

des persischen

Il-Khanats

. Der Mongolenherrscher bestimmte die siebzehnjahrige Prinzessin

Kokochin

zur Vermahlung, die nach Persien gefuhrt werden sollte. Da der Landweg zu gefahrlich war, ergriffen die Kaufleute diese Gelegenheit und schlugen dem Großkhan vor, die Prinzessin zusammen mit den Diplomaten auf dem Seeweg sicher nach

Persien

zu geleiten. Widerstrebend nahm dieser schließlich das einzig aussichtsreiche Angebot an und erlaubte ihnen damit letztlich die Heimreise.

Ruckkehr

Die Ruckreise nach Venedig auf dem Seeweg begann 1291 im Hafen von

Quanzhou

, einer kosmopolitischen Stadt mit Niederlassungen aller wichtigen Religionen. Sie erfolgte auf 14

Dschunken

mit insgesamt 600

Passagieren

, von denen am Ende nur 17 uberlebten. Auf den Zwischenstationen in

Sumatra

und

Ceylon

(heute

Sri Lanka

) lernte Marco Polo die dortigen Kulturen kennen und beschrieb sie spater in seinem Reisebericht. Nach 18 Monaten der Weiterfahrt erreichte das Schiff den persischen Hafen

Hormus

. Spater am Schwarzen Meer im

Kaiserreich Trapezunt

, dem heutigen

Trabzon

, konfiszierten die dortigen Beamten von den Seefahrern etwa 500 Kilogramm Rohseide, die die Polos mit nach Hause bringen wollten.

1295 erreichten die Reisenden schließlich die

Republik Venedig

und sollen zunachst von ihren Verwandten nicht erkannt worden sein. Angeblich gaben sie sich dadurch zu erkennen, dass sie die Saume ihrer Kleidung aufschnitten und die mitgebrachten Edelsteine hervorholten.

Nach der Reise

Il milione

Il milione

Von seinem anschließenden Aufenthalt in Venedig ist heute nicht viel bekannt. Sicher ist, dass er drei Tochter hatte, zwei Prozesse wegen Kleinigkeiten fuhrte und im Stadtteil

Cannaregio

ein kleines Haus nahe dem

corte del Milion

erwarb. Nach dem Zeitgenossen und ersten Biographen

Jacopo d’Aqui

gab damals die Bevolkerung Marco Polo diesen Namen, da er unaufhorlich von den Millionen des großen Khan und seinem eigenen Reichtum redete.

[13]

Nach Angaben des

Chronisten

und

Biographen

Giovan Battista Ramusio

, der aus ihm einen ?Helden der Serenissima“ machte

[14]

, nahm Marco Polo einige Zeit spater als Flottenkommandant an einem Seekrieg teil, in den Venedig schon seit Jahren mit seinem Erzrivalen

Genua

verstrickt war.

[13]

In der

Seeschlacht bei Curzola

soll er 1298 eine venezianische

Galeere

gefuhrt und dabei in genuesische Gefangenschaft geraten sein, in der er bis Mai 1299 festgehalten wurde. In dem als Gefangnis genutzten

Palazzo San Giorgio

[15]

wurde er angeblich von dem auch als Autor von Ritterromanen bekannten Mitgefangenen

Rustichello da Pisa

[16]

gedrangt, diesem den Bericht seiner Fernost-Reise zu diktieren. Das Ergebnis ging in die Literaturgeschichte ein als

Le divisament dou monde

(?Die Aufteilung der Welt“), franzosisch unter dem Titel

Le Livre des merveilles du monde

(?Das Buch von den Wundern der Welt“).

Die Reiseabenteuer des Marco Polo wurden in den nachfolgenden zwei Jahrhunderten sehr viel gelesen, denn rund 150 Handschriften sind erhalten, darunter auch von Ubersetzungen in andere Sprachen, zum Beispiel ins Toskanische als

Libro delle meravigilie del mondo

, spater unter dem Titel

Il Milione

, oder ins Venezianische. Die großte Verbreitung fand die lateinische Ubersetzung des

Dominikaners

Francesco Pipino

aus Bologna, die allein in uber 50 Handschriften erhalten ist. Daruber hinaus wurde das Buch von Gelehrten aller Art ausgewertet, vor allem

Geographen

, die Polos sehr exakt wirkende Entfernungsangaben fur ihre Karten ubernahmen. Noch

Christoph Kolumbus

benutzte diese Angaben zur Errechnung der Lange einer Seefahrt nach

las Indias

, womit er die Stadt

Quinsay

meinte, das heutige

Hangzhou

auf dem chinesischen Festland.

[17]

Er kalkulierte dabei aber zu optimistisch. Kolumbus besaß eine reichlich mit eigenen Anmerkungen versehene Abschrift des Reiseberichts

Il Milione

, die heute in einem Museum in Sevilla aufbewahrt wird.

[18]

Der Erstdruck erfolgte 1477 in Nurnberg.

[19]

Als bereits schwer kranker Mann schrieb Marco Polo kurz vor seinem Tode Anfang Januar 1324 sein Testament, das erhalten geblieben ist.

[20]

Hieraus geht hervor, dass er bald nach seiner Freilassung im Jahre 1299 und seiner Ruckkehr aus Genua in Venedig

Donata Badoer

, die Tochter des Kaufmanns

Vidal Badoer

, heiratete und spater Vater von drei Tochtern mit Namen Fantina, Bellela und Moreta wurde, von denen die beiden ersten im Jahre 1324 schon verheiratet waren. Er hinterließ eine goldene Tafel und verfugte die Freilassung seines mongolischen

Sklaven

Piedro Tartarino

.

[13]

Marco Polos Haus befand sich etwa am rechtwinkligen Zusammentreffen des Rio di San Giovanni Crisostomo und des Rio di San Lio, vermutlich am

Corte seconda del Milion 5845-5847

[21]

oder dort, wo jetzt das

Teatro Malibran

ist. Es ist 1596 abgebrannt.

Von seinem Vater Niccolo Polo ist nur bekannt, dass er um 1300 verstarb, und von seinem Onkel Maffeo kennt man nur ein 1310 angefertigtes Testament, das die Schenkung von drei Goldtafeln durch den Großkhan auf ihrer ersten Reise belegt.

[13]

Tod

Wiederaufgebaute Kirche

Wiederaufgebaute Kirche

San Lorenzo

Im Jahr 1324 starb Marco Polo. Da Kritiker schon damals seine Erzahlungen fur unwahr hielten, wurde er zuletzt von Priestern, Freunden und Verwandten aufgefordert, um seines Seelenheiles willen den Lugengeschichten doch endlich abzuschworen. Dem Bericht des

Chronisten

Jacopo d’Aqui

zufolge soll Marco Polo jedoch auf dem Sterbebett erwidert haben: ?Ich habe nicht die Halfte dessen erzahlt, was ich gesehen habe!“

[22]

[23]

Angeblich wurde Marco Polo nach seinem Tode in der

Benediktinerkirche

von

San Lorenzo

(Venedig) beigesetzt, in der sein Vater ebenfalls begraben war. Diese Grabstatten sollen beim Umbau der Kirche in den Jahren 1580 bis 1616 verlorengegangen sein. Nach anderen Angaben wurde er in der heute nicht mehr existierenden Kirche

San Sebastiano

begraben.

[24]

Sein Erbe hatte einen Wert von mehr als 70 Kilogramm Gold.

[19]

Seine von ihm im Reisebericht genannte Reise nach China auf Land und zuruck auf See, die Rustichello fur ihn niedergeschrieben hatte, und die dabei von ihm beschriebenen Entdeckungen trugen entscheidend zu den spateren Entdeckungen im 15. und 16. Jahrhundert bei und damit auch zur Welt, wie wir sie heutzutage erleben. Dafur wird Marco Polo in der heutigen Welt weiterhin gewurdigt.

Wurdigungen

Marco Polo auf der italienischen 1000-

Lire-Banknote

Marco Polo auf der italienischen 1000-

Lire-Banknote

Der

Mondkrater

Marco Polo

ist nach ihm benannt, ebenso seit 2002 der

Asteroid

(29457) Marcopolo

.

[25]

Marco Polo wurde auf der Vorderseite der

italienischen

1000-

Lire-Banknote

abgebildet, die von der

Banca d’Italia

zwischen 1982 und 1991 ausgegeben wurde.

Ergebnisse der Marco-Polo-Forschung

Handschriften

Uber Marco Polo selbst ist nur wenig uberliefert, aber immerhin gibt es rund 150 Handschriften seines Reiseberichtes. Der Schotte

Henry Yule

konnte 1871 allein schon 78 Manuskripte nachweisen.

[26]

Davon sind 41 in Latein, 21 auf Italienisch, zehn auf Franzosisch und vier in deutscher Sprache verfasst worden.

[27]

Es wird von vielen Forschern angenommen, dass Polo seine Erlebnisse nicht eigenhandig selbst im Gefangnis aufschrieb, sondern hochstens uber Notizen verfugte, die er dem Rustichello da Pisa diktierte. Die vergleichenden Forschungen fuhrten zu dem Ergebnis, dass ein Manuskript in altfranzosischer Sprache eine sehr große Nahe zur Urfassung hat. Damit ist das franzosische Manuskript gemeint, das die Geographische Gesellschaft zu Paris im Jahre 1824 veroffentlichte und das seitdem als der ?Geographische Text“ bezeichnet wird. Von weiterem besonderen Interesse fur die Forscher sind in dieser Hinsicht auch ein franko-italienischer Text und das lateinische ?Zelada-Manuskript“, die beide ebenfalls als der Urfassung sehr nahestehend betrachtet werden.

[28]

Daruber, dass von diesen drei fruhesten Manuskripten eines der Originalfassung am allernachsten steht, gibt es bislang keine Einigkeit.

Nach Ansicht von

Barbara Wehr

, Professorin fur Franzosische und Italienische Sprachwissenschaft der

Johannes Gutenberg-Universitat Mainz

, muss die bislang vorherrschende Auffassung, Marco Polo habe seinen Reisebericht dem Rustichello da Pisa diktiert und die Sprache des Urtexts sei Altfranzosisch, moglicherweise korrigiert werden.

[29]

Ihrer Ansicht nach gibt es mit der lateinischen Fassung von Francesco Pipino da Bologna einen Strang der Textuberlieferung, der keinerlei Spuren der franzosischen Version von Rustichello da Pisa aufweist. Sie schließt daraus, dass Rustichello da Pisa sich erst nachtraglich in die Textuberlieferung eingemischt hat und dass es einen Urtext gab, der direkt aus der Feder Marco Polos stammte und auf

Altvenezianisch

verfasst war.

[29]

Glaubwurdigkeit seiner Berichte

Die Frage, ob Marco Polo wirklich in China gewesen ist, beschaftigt seit Jahrhunderten Forscher und Wissenschaftler, denn es gibt nur indirekte Beweise fur seinen Aufenthalt in diesem Land; er selbst wird dort nirgendwo namentlich erwahnt. Letzteres kann allerdings damit zusammenhangen, dass sein mongolischer bzw. chinesischer Name unbekannt ist.

[30]

Marco Polos Darstellung seiner eigenen Bedeutung erscheint manchen Historikern in einzelnen Aspekten auch als ubertrieben.

[31]

Zunachst stellte

John W. Haeger

1978 mit kritischen Anmerkungen lediglich den Aufenthalt Marco Polos in Sudchina in Frage, wobei er es allerdings fur moglich hielt, dass dieser doch mit Kublai Khan zusammengetroffen war.

[32]

1995 entfachte

Frances Wood

, Historikerin und Kuratorin der Chinesischen Sammlungen in der

British Library

, die Diskussion in ihrem Buch

Marco Polo kam nicht bis China

von neuem. Sie vertritt die These, Marco Polo habe in seinem Reisebericht nur Erzahlungen von anderen Chinareisenden niedergeschrieben, sei aber selbst nicht dort gewesen.

[33]

Diese Aussage begrundet sie unter anderem damit, dass in Marco Polos Reisebeschreibungen wesentliche Besonderheiten der chinesischen Kultur nicht erwahnt werden. Trotzdem sei es vor allem ihm zu verdanken, dass sich ein reger Verkehr zwischen West und Ost entwickelte.

[34]

Woods Ausfuhrungen wurden in der Fachwelt unterschiedlich, jedoch im Wesentlichen ablehnend diskutiert.

[35]

Ausbaustufen der Chinesischen Mauer

Ausbaustufen der Chinesischen Mauer

Chinesische Mauer der

Han-Dynastie

mit Transportrouten und

Seidenstraße

ab

Chang’an

Richtung Westen

Chinesische Mauer der

Han-Dynastie

mit Transportrouten und

Seidenstraße

ab

Chang’an

Richtung Westen

Ein herausragendes Beispiel fur die Begrundung ihrer These sieht Wood etwa in der Tatsache, dass Marco Polo die

Chinesische Mauer

nicht erwahnt. Dies hatte schon 1667

Athanasius Kircher

verwundert.

[36]

Zweifel an Polos Anwesenheit vor Ort außerte wegen dieser Nichterwahnung dann 1747 der anonyme Herausgeber von

Thomas Astleys

New general collection of voyages and travels

.

[37]

In der Polo-Forschung wird diesem Argument jedoch keine Bedeutung beigemessen, sondern vielmehr darauf verwiesen, dass nach dem Ergebnis der Forschungen von

Arthur Waldron

die Große Mauer in ihrer seither weltberuhmt gewordenen Anlage erst durch deren Jahrhunderte spateren Ausbau wahrend der

Ming-Dynastie

entstand,

[38]

wahrend die alteren Befestigungsanlagen, die auch schon zu Polos Zeit vorhanden waren, selbst in der mongolischen und chinesischen Uberlieferung dieser Zeit noch keine herausgehobene Rolle spielten.

[39]

Die zur Zeit Marco Polos herrschenden Mongolen hatten kurz zuvor China erobert, dabei die damalige Version der chinesischen Mauer uberwunden, waren mit ihrer Reiterei ganz auf Bewegungskrieg ausgerichtet und nicht auf statische Befestigungen. Es erscheint daher logisch, dass dieses Bauwerk wahrend der Herrschaft der Mongolen vernachlassigt wurde. Zudem lag die Mauer vor allem im Norden und im Westen am Rande des Reiches, und es gab damals fur die wenigsten Besucher einen Anlass, die noch vorhandenen Reste der Mauer zu besuchen.

Marco Polos Bericht uber seine Ruckreise als Begleitung einer mongolischen Prinzessin, die als Gemahlin fur den Khan des persischen Il-Khanats ausersehen war, halt Frances Wood fur eine Ubernahme aus einem noch unbekannten Text. Der chinesische Historiker

Yang Zhi Jiu

hat dagegen eine Quelle gefunden und mehrfach beschrieben,

[40]

die sich stark mit Marco Polos Mitteilungen hinsichtlich der Reise deckt, die drei Polos allerdings nicht erwahnt.

[41]

Es handelt sich dabei um eine interne Anweisung Kublai Khans, die in der

Yongle Dadian

niedergeschrieben ist, der großten chinesischen mittelalterlichen Enzyklopadie, die erst zu Beginn des 15. Jahrhunderts vollendet wurde. Diese Anweisung gibt auch die Namen der drei Abgesandten des persischen Khans an, die mit der Prinzessin reisten.

[42]

Eine weitere Quelle enthalt ebenfalls einen kurzen Hinweis auf die Ruckreise der Polos, ohne allerdings diese selbst zu erwahnen: Der persische Historiker

Rasch?d ad-D?n

spricht in seinem Werk

Dsch?mi? at-taw?r?ch

(?Die Universalgeschichte“), das er zu Beginn des 14. Jahrhunderts fertigstellte, kurz uber die Ankunft der Gesandtschaft in

Abhar

in der Nahe von

Qazvin

im

Iran

und nennt dabei den Namen des einzigen uberlebenden Gesandten.

[43]

Beide Quellen sind erst in der Zeit nach Marco Polos China-Aufenthalt entstanden, konnen ihm also bei der Abfassung seines Buches nicht bekannt gewesen sein, entsprechen aber besonders hinsichtlich der Namen der Gesandten und deren Schicksal vollig seinen Angaben. Diese exakte Ubereinstimmung wertet Yang als Beweis fur die Anwesenheit Marco Polos im Reich der Mitte und fuhrt die Nichterwahnung der Reisenden auf ihre relative Bedeutungslosigkeit seitens der Schreiber der Quellen zuruck.

[44]

John H. Pryor

von der Universitat

Sydney

sieht im Zusammenhang mit der Ruckreise der Polos noch ein anderes Argument fur deren Glaubwurdigkeit: Er weist darauf hin, dass die Angaben in Marco Polos Buch hinsichtlich des Aufenthalts an verschiedenen Ruckreiseorten den Bedingungen entsprechen, welche die Windzyklen des

Monsuns

den Reisenden auf einer solchen Seeroute per Segelschiff vorgeben. Marco Polo selbst hat von diesen Windzyklen und -zirkulationen im

Sudchinesischen Meer

, dem

Golf von Bengalen

und dem

Indischen Ozean

nichts gewusst, erwahnt sie auch nicht in seinem Buch und kann sie nach Pryor deshalb auch nicht von irgendwoher ubernommen haben. Erst mit dem heutigen Kenntnisstand ist im Nachhinein erschließbar, dass die Windverhaltnisse im Ruckreisegebiet der Polos eben genau diese Zwischenaufenthalte zwangslaufig erforderlich gemacht hatten.

[45]

Hans Ulrich Vogel

von der

Eberhard Karls Universitat Tubingen

argumentiert, dass die Prazision, mit der Marco Polo das chinesische Salzmonopol, die darauf basierenden Steuereinnahmen sowie das Papiergeldsystem der

Yuan-Dynastie

beschreibt, so nicht auch nur annahernd in einer anderen außerchinesischen Quelle vorkomme. Somit musse Marco Polo uber weit mehr als das fluchtige Wissen eines Durchreisenden verfugt haben, sondern sich in der Tat auf in langen Jahren erworbene Kenntnisse und Kontakte zur Regierung gestutzt haben. Ein reines Zusammenstellen und Abschreiben bestehender Quellen sei mithin als außerst unwahrscheinlich anzusehen.

[46]

Verfilmungen

- 1938:

Die Abenteuer des Marco Polo

(

The Adventures of Marco Polo

) mit

Gary Cooper

als Marco Polo unter der Regie von

Archie Mayo

[47]

- 1961:

Marco Polo

; Spielfilm, Frankreich/Italien,

Rory Calhoun

als Marco Polo, Regie:

Hugo Fregonese

,

Piero Pierotti

,

Cheh Chang

[48]

- 1965:

Im Reich des Kublai Khan

(

La fabuleuse aventure de Marco Polo

) ? sehr freie Version mit

Horst Buchholz

als Marco Polo, Regie:

Denys de La Patelliere

,

Noel Howard

[49]

- 1982:

Marco Polo

; vierteiliger TV-Film,

Ken Marshall

als Marco Polo, Regie:

Giuliano Montaldo

- 2006:

Marco Polo

; TV-Spielfilm, USA,

Ian Somerhalder

als Marco Polo, Regie:

Kevin Connor

[50]

- 2013?2018:

Die Abenteuer des jungen Marco Polo

; Kinder-

Fernsehserie

des

KiKA

, fiktive kindliche Darstellung

- 2014:

Marco Polo

;

Fernsehserie

auf

Netflix

[51]

Kritische Textausgaben

- Franco-italienische Fassung F

, erhalten in der Handschrift Paris, B.N. fr. 1116.

- Luigi Foscolo Benedetto,

Marco Polo, Il Milione. Prima edizione integrale

(=

Comitato geografico nazionale italiano.

Band 3). L. S. Olschki, Florenz 1928. Bis heute in Verbindung mit ders.,

La tradizione manoscritta del ?Milione“ di Marco Polo.

Erasmo, Turin 1962, grundlegend fur jede textkritische Beschaftigung mit Polos Werk.

- Gabriella Ronchi,

Marco Polo, Milione. Le divisament dou monde. Il Milione nelle redazioni toscana e franco-italiana.

mit einem Vorwort von Cesare Segre, Mondadori, Mailand 1982. Revidierte Ausgabe von Benedettos Edition der Version F und der toskanischen Version TA.

- Textkritisch uberholt, aber wegen des Kommentars (Yule) oder forschungsgeschichtlich (Roux) noch beachtenswert:

- Henry Yule, Henri Cordier:

The Book of Ser Marco Polo the Venetian concerning the kingdoms and marvels of the East. Translated and edited, with notes, by Colonel Sir Henry Yule. Third edition, revised throughout in the light of recent discoveries by Henri Cordier.

2 Bande, John Murray, London 1903; Henri Cordier:

Ser Marco Polo. Notes and addenda to Sir Henry Yule’s edition, containing the results of recent research and discovery.

John Murray, London 1920.

- Jean Baptiste Gaspard Roux de Rochelle:

Voyages de Marco Polo. Premiere partie. Introduction, texte, glossaire et variantes.

In:

Recueil de voyages et de memoires, publie par la Societe de geographie.

Band I, Everat, Paris 1824, S. IX-LIV (Introduction), S. 1?288 (Texte), S. 289?296 (Table des chapitres), S. 503?531 (Glossaire des mots hors d’usage), S. 533?552 (Variantes et table comparatif des noms propres et des noms de lieux).

- Franzosische Fassung

, Sigle

Fg

(nach Benedetto) oder

Fr

(nach Menard), auch Gregoire-Text genannt, 18 Handschriften.

- Philippe Menard (leitender Herausgeber) u. a.:

Marco Polo, Le devisement du monde.

5 Bande (=

Textes litteraires francais

Band 533, 552, 568, 575, 586). Droz, Genf 2001?2006,

ISBN 2-600-00479-3

,

ISBN 2-600-00671-0

,

ISBN 2-600-00859-4

,

ISBN 2-600-00920-5

,

ISBN 2-600-01059-9

. Maßgebliche kritische Ausgabe unter Zugrundelegung der Handschrift

B1

(London, British Library, Royal 19 D.I) als Basishandschrift, mit umfangreichem Variantenapparat und Kommentar.

- Einzelne Handschriften:

- A2

: Francois Avril u. a.:

Das Buch der Wunder. Handschrift Francais 2810 der Bibliotheque Nationale de France, Paris.

2 Bande, Faksimile-Verlag, Luzern 1995?1996.

- A4

: Jean-Francois Kosta-Thefaine:

Etude et edition du manuscrit de New York, Pierpont Morgan Library, M 723, f. 71-107, Du devisement du monde de Marco Polo

. These, Universite de Paris IV-Sorbonne, Paris 2002.

- B4

(Paris, B.N. fr. 5649): Pierre Yves Badel:

La Description du monde: edition, traduction et presentation

(=

Lettres gothiques.

Band 4551). Livre de Poche, Paris 1997.

- C1

: Anja Overbeck:

Literarische Skripta in Ostfrankreich: Edition und sprachliche Analyse einer franzosischen Handschrift des Reiseberichts von Marco Polo, Stockholm, Kungliga Biblioteket, Cod. Holm. M. 304.

Kliomedia, Trier 2003.

- C1

: Nils Adolf Erik Nordenskiold:

Le livre de Marco Polo. Fac-simile d’un manuscrit du XIVe siecle conserve a la Bibliotheque Royale de Stockholm.

Imprimerie Centrale, Stockholm 1882.

- Textkritisch uberholt, aber in den kommentierenden Anmerkungen noch beachtenswert:

- Guillaume Pauthier:

Le livre de Marco Polo

, Librairie de Firmin Didot, Fils et C

ie

, 1865, 2 Bde. (Digitalisate von

Band 1

und

Band 2

bei Google Books), beruht auf der Handschrift A1 (B.N. fr. 5631) unter zusatzlicher Benutzung von A2 (B.N. fr. 2810) und B4 (B.N. fr. 5649).

- Antoine Henry Joseph Charignon:

Le livre de Marco Polo … Redige En Francais Sous La Dictee De L’Auteur En 1295 Par Rusticien De Pise, Revu Et Corrige, Par Marco Polo Lui-Meme, En 1307, Publie Par G. Pauthier en 1867, traduit en francais moderne et annote d’apres les sources chinoises.

3 Bande, A. Nachbaur, Peking 1924?1928: keine kritische Edition, sondern eine neufranzosische Ubersetzung des Textes von Pauthier mit Erganzung dort nicht enthaltener Passagen nach Ramusio (R), berucksichtigenswert in den nach chinesischen Quellen erweiterten Anmerkungen.

- Toskanische Fassung TA

(nach einer der Handschriften auch ?Ottimo“-Text genannt), nach franco-italienischer Vorlage, erhalten in 5 Handschriften und in lateinischer Ubersetzung LT (siehe dort), zu unterscheiden von einer spateren toskanischen Bearbeitung TB, die auf der Grundlage von VA entstand, in sechs Handschriften erhalten ist und ihrerseits Vorlage einer in funf Handschriften erhaltenen lateinischen sowie der deutschen Bearbeitung VG war.

- Valeria Bertolucci Pizzorussa:

Marco Polo, Milione. Versione toscana del Trecento.

2., verbesserte Ausgabe, Adelphi, Mailand 1982.

- Gabriella Ronchi 1982, siehe oben unter der franco-italienischen Fassung

- Ruggero M. Ruggieri:

Marco Polo, Il Milione. Introduzione, edizione del testo toscano (?Ottimo“), note illustrative, esegetiche, linguistiche, repertori onomatici e lessicali

(=

Biblioteca dell'?Archivum Romanicum“.

Band I, 200). Olschki, Florenz 1986.

- Venezianische Fassung VA

, eine vollstandige (VA3) und drei unvollstandige (VA1, VA2, V5) Handschriften, außerdem eine heute verlorene vollstandige Handschrift aus dem Privatarchiv Ginori Lisci in Florenz (VA4).

- VA3

(Basishandschrift): Alvaro Barbieri, Alvise Andreose:

Il Milione veneto: ms. CM 211 della Biblioteca civica di Padova

. Marsilia, Venedig 1999,

ISBN 88-317-7353-4

.

- VA1

: Alvaro Barbieri:

La prima attestazione della versione VA del Milione (ms. 3999 della Biblioteca Casanatense di Roma). Edizione del testo.

In:

Critica del testo.

Band 4,3, 2001, S. 493?526; Alviese Andreose:

La prima attestazione della versione VA del Milione (ms. 3999 della Biblioteca Casanatense di Roma). Studio linguistico.

In:

Critica del testo.

Band 5,3, 2002, S. 653?666.

- VA1

: Mario Pelaez:

Un nuovo testo veneto del ?Milione“ di Marco Polo.

In:

Studi romanzi.

Band 4, 1906, S. 5?65, durch Barbieri 2001 uberholt.

- Venezianische Fassung VB

, zwei vollstandige (Vb, Vl), eine unvollstandige (fV) Handschrift:

- Pamela Gennari,

≪Milione≫, Redazione

VB

: edizione critica commentata.

Diss. Universita Ca’ Foscari, Venedig 2010 (Digitale Publikation:

PDF

)

- Venezianische Fassung V

, Berliner Staatsbibliothek, Hamilton 424, eng verwandt mit der lateinischen Fassung Z

- Samuela Simion:

Il Milione secondo la lezione del manoscritto Hamilton 424 della Staatsbibliothek di Berlino. Edizione critica

. Dissertation, Universita Ca’ Foscari, Venedig 2009; uberarbeitete Fassung der Einleitung: dies.,

Note di storia bibliografica sul manoscritto Hamilton 424 della Staatsbibliothek di Berlino.

In:

Quaderni Veneti.

Band 47?48, 2008, S. 99?125.

- Lateinische Fassung Z

, erhalten in der Handschrift Toledo, Biblioteca Capitular, Zelada 49.20.

- Alvaro Barbieri:

Marco Polo, Milione. Redazione latina del manoscritto Z. Versione italiana a fronte.

Fondazione Pietro Bembo, Mailand; Ugo Guanda, Parma; 1998,

ISBN 88-8246-064-9

.

- Lateinische Fassung P von Francesco Pipino da Bologna

, uber 60 Handschriften und zahlreiche fruhe Drucke, bisher nicht kritisch ediert

[52]

- Justin V. Pra?ek:

Marka Pavlova z Benatek Milion: Dle jedineho rukopisu spolu s p?islu?nym zakladem latinskym

. ?eska akademie v?d a um?ni, Prag 1902. Gibt den Text der Handschrift Neapel, Biblioteca Nazionale, Vindob. lat. 3273, mit Varianten aus zwei Prager Handschriften (Knihovna Pra?ske Metropolitni Kapituyi, G 21 und G 28) und dem Druck von Antwerpen 1484/85.

- Handschriften und altere Drucke:

- Herzog August Bibliothek

Wolfenbuttel, Cod. Guelf. Weissenb. 40, fol. 7ff.:

Digitalisat

der Wolfenbutteler Digitalen Bibliothek.

- Andreas Muller von Greiffenhagen:

Marci Pauli Veneti … De Regionibus Orientalibus Libri III. Cum Codice Manuscripto Bibliothecae Electoralis Brandenburgicae collati, exque eo adiectis Notis plurimum tum suppleti tum illustrati … .

Georg Schulz, Berlin-Colln 1671 (unter Verwendung der Handschrift Berlin, Staatsbibliothek, lat. qu. 70):

Digitalisat

im Munchener Digitalisierungszentrum,

Digitalisat

bei Google Books.

- Lateinische Fassung LT

, Paris, B.N. lat. 3195, kontaminiert laut Benedetto die altere toskanische Version (TA) mit der lateinischen von Pipino (P)

- Gedruckt von Jean Baptiste Gaspard Roux de Rochelle:

Peregrinatio Marci Pauli, Ex Manuscripto Bibliothecae Regiae, n° 3195 f°.

In:

Recueil de voyages et de memoires, publie par la Societe de geographie.

Band I, Everat, Paris 1824, S. 299?502.

- Italienische Fassung R

: Giovanni Battista Ramusio:

I viaggi di Marco Polo.

entstanden unter Benutzung verschiedener lateinischer (Z, P) und italienischer (VB) oder italienisch beeinflusster Quellen, nicht kritisch ediert.

- Postume Erstausgabe:

Secondo volume delle navigationi et viaggi nel quale si contengono l’Historia delle cose dei Tartari, et diuersi fatti de loro imperatori; descritta da m. Marco Polo gentilhuomo venetiano, et da Hayton Armeno. Varie descrittioni di diuersi autori … .

Giunta, Venedig 1559 (diverse Nachdrucke, darunter ebenda 1583:

Digitalisat bei Google Books

).

- Marica Milanesi:

Giovanni Battista Ramusio, Navigationi e viaggi.

Band III, Einaudi, Turin 1980, S. 9?297.

- Deutsche Fassung VG

, auch als

DI

bezeichnet, nach der toskanischen Bearbeitung TB, erhalten in drei Handschriften (Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, cgm 252 und 696; Neustadt an der Aisch, Kirchenbibliothek 28) und zwei Fruhdrucken (Creussner, Nurnberg 1477; Sorg, Augsburg 1481), nicht kritisch ediert.

- Hie hebt sich an das puch des edelen Ritters vnd landtfarers Marcho polo.

Friedrich Creußner, Nurnberg 1477:

Digitalisat

im Munchener DigitalisierungsZentrum.

- Deutsche Fassung VG3

- Nicole Steidl:

Marco Polos ?Heydnische Chronik“. Die mitteldeutsche Bearbeitung des ?Divisament dou monde“ nach der Admonter Handschrift Cod. 504.

Dissertation, Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg, 2008; Shaker-Verlag, Aachen 2010.

- Edurard Horst von Tscharner:

Der mitteldeutsche Marco Polo nach der Admonter Handschrift

(=

Deutsche Texte des Mittelalters.

Band 40). Berlin 1935.

Moderne Ubersetzungen

- Elise Guignard:

Marco Polo, Il Milione. Die Wunder der Welt. Ubersetzung aus altfranzosischen Quellen und Nachwort

. Manesse, Zurich 1983,

ISBN 3-7175-1646-9

; Nachdruck im Insel-Verlag, Frankfurt am Main/Leipzig 2009 (=

insel taschenbuch.

Band 2981),

ISBN 978-3-458-34681-4

(legt die franco-italienische Fassung F in der Ausgabe von Benedetto zugrunde, in Klammern erganzt um diejenigen dort nicht enthaltenen Passagen aus der lateinischen Fassung Z, die Benedetto in den Anmerkungen mitteilt).

- Henry Yule

:

The Book of Ser Marco Polo, the Venetian, concerning the kingdoms and marvels of the East.

in 3 Ausgaben und einem Zusatzband:

- Newly translated and edited, with notes.

2 Bande, John Murray, London 1871 (Online-Version im Internet Archive:

Band I

,

Band II

).

- Second edition, revised.

John Murray, London 1875 (Online-Version im Internet Archive:

Band I

,

Band II

).

- Third edition, revised throughout in the light of recent discoveries by Henri Cordier.

John Murray, London 1903 (Online-Version im Internet Archive:

Band I

,

Band II

).

- Henri Cordier:

Ser Marco Polo. Notes and addenda to Sir Henry Yule’s edition, containing the results of recent research and discovery.

John Murray, London 1920 (Online-Version im Internet Archive:

[1]

).

Literatur

- Laurence Bergreen:

Marco Polo. From Venice to Xanadu.

Alfred A. Knopf, New York 2007,

ISBN 978-1-4000-4345-3

.

- Detlef Brennecke (Hrsg.):

Die Beschreibung der Welt. Die Reise von Venedig nach China 1271?1295

(

Die 100 bedeutendsten Entdecker

). 3. Auflage, Erdmann, Wiesbaden 2016,

ISBN 978-3-86539-848-2

.

- Alfons Gabriel

:

Marco Polo in Persien.

Typographische Anstalt Wien, Wien 1963.

- John W. Haeger:

Marco Polo in China? Problems with internal evidence.

In:

The bulletin of Sung and Yuan studies.

Nummer 14, 1978, S. 22?30.

- Henry Hersch Hart:

Venezianischer Abenteurer. Zeit, Leben und Bericht des Marco Polo.

Schunemann, Bremen 1959.

- Stephen G. Haw:

Marco Polo´s China: A Venetian in the realm of Khubilai Khan

(=

Routledge Studies in the Early History of Asia.

Band 3). Routledge, London 2006,

ISBN 0-415-34850-1

.

- Dietmar Henze

:

Marco Polo

. In:

Enzyklopadie der Entdecker und Erforscher der Erde

. Band 4, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 2000,

ISBN 3-201-01710-8

, S. 164?387.

- Albert Herrmann

:

Marco Polo ? Am Hofe des Großkhans. Reisen in Hochasien und China.

2. Auflage, Brockhaus, Leipzig 1926.

- Theodor A. Knust:

Marco Polo ? Von Venedig nach China (1271?1292).

2. Auflage, Erdmann-Verlag, Tubingen 1973.

- Katja Lembke

, Eugenio Martera, Patrizia Pietrogrande (Hrsg.):

Marco Polo. Von Venedig nach China.

Begleitbuch zur Ausstellung vom 23. September 2011 bis 26. Februar 2012 im Niedersachsischen Landesmuseum Hannover. Wienand, Koln 2011,

ISBN 978-3-86832-084-8

.

- Hans Lemke:

Die Reisen des Venezianers Marco Polo im 13. Jahrhundert

. Gutenberg-Verlag, Hamburg 1908.

- Philippe Menard:

Marco Polo. Die Geschichte einer legendaren Reise

Primus, Darmstadt 2009,

ISBN 978-3-89678-812-2

.

- Arthur Christopher Moule

,

Paul Pelliot

:

Marco Polo. The Description of the World.

Routledge, London 1938 (

Digitalisat

).

- Marina Munkler

:

Marco Polo. Leben und Legende

(=

C. H. Beck Wissen

.

Band 2097). Beck, Munchen 1998,

ISBN 3-406-43297-2

(

eingeschrankte Vorschau

in der Google-Buchsuche /

Leseprobe

der 2. Auflage 2015,

ISBN 978-3-406-67682-6

).

- Marina Munkler:

Erfahrung des Fremden. Die Beschreibung Ostasiens in den Augenzeugenberichten des 13. und 14. Jahrhunderts.

Akademie-Verlag, Berlin 2000,

ISBN 978-3-05-003529-1

, S. 102 ff.

- G. Orlandini:

Marco Polo e la sua famiglia

(=

Auszug aus dem Archivio Veneto-Tridentino.

Band 9) Venedig 1926.

[53]

- Anja Overbeck:

Literarische Skripta in Ostfrankreich. Edition und sprachliche Analyse einer franzosischen Handschrift des Reiseberichts von Marco Polo (Stockholm, Kungliga Biblioteket, Cod. Holm. M 304).

Kliomedia, Trier 2003,

ISBN 3-89890-063-0

.

- Igor de Rachewiltz

:

Marco Polo Went to China.

In:

Zentralasiatische Studien.

Band 27, 1997, S. 34?92.

- Hans-Wilm Schutte:

Wie weit kam Marco Polo?

Ostasien-Verlag, Gossenberg 2008,

ISBN 978-3-940527-04-2

.

- Hans Ulrich Vogel:

Marco Polo was in China: new evidence from curencies, salts and revenues

(=

Monies, markets and finance in East Asia.

Band 2). Brill, Leiden u. a. 2013,

ISBN 978-90-04-23193-1

.

- Frances Wood:

Marco Polo kam nicht bis China

.

Secker & Warburg, London 1995,

ISBN 3-492-03886-7

.

- Yang Zhijiu ?志玖:

Make Boluo zai Zhongguo

?可波?在中? [=

Marco Polo in China

]. Tianjin 1999,

ISBN 7-310-01276-3

.

- Alvise Zorzi

:

Marco Polo ? eine Biographie.

Claassen, Hildesheim 1992,

ISBN 3-546-00011-0

(italienische Originalausgabe Mailand 1982).

Belletristik

- Italo Calvino

:

Die unsichtbaren Stadte

. Neu ubersetzt von Burkhart Kroeber, Hanser, Munchen 2007,

ISBN 978-3-446-20828-5

? fiktiver Dialog zwischen Marco Polo und Kublai Khan.

- Gary Jennings

:

Marco Polo. Der Besessene; Roman

. Ubersetzt von Werner Peterich. Meyster, Munchen 1985,

ISBN 3-8131-8209-6

(fruher ?Der Besessene“)

- Willi Meinck

, Hans Mau:

Die seltsamen Abenteuer des Marco Polo

(=

Marco Polo.

Band 1). Kinderbuchverlag, Berlin 1955.

- Willi Meinck, Hans Mau:

Die seltsamen Reisen des Marco Polo = The strange travels of Marco Polo

(=

Marco Polo.

Band 2). Kinderbuchverlag, Berlin 1956.

- Oliver Plaschka

:

Marco Polo: Bis ans Ende der Welt.

Droemer, Munchen 2016,

ISBN 978-3-426-28138-3

.

Bibliographie

- Nota Bibliografica.

In: Vito Bianchi:

Marco Polo. Storia del mercante che capi la Cina.

Laterza, Rom 2007,

ISBN 978-88-420-8420-4

, S. 331?351.

Dokumentationen

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑

Laurence Bergreen:

Marco Polo. From Venice to Xanadu.

Alfred A. Knopf, New York 2007. Zum Geburtsjahr 1254 siehe S. 25. Zum Todesdatum S. 340. Der 8. Januar ist das Datum des Testaments, das vom Arzt und Notar Giovanni Giustiniani, nicht aber von ihm selbst unterschrieben war, aber mit seinem Zeichen (tabellionato) versehen. Moglicherweise war er zu schwach fur die Unterschrift und starb bald darauf.

- ↑

Igor de Rachewiltz

:

F. Wood’s Did Marco Polo Go To China? A Critical Appraisal.

ePrint der Australian National University, 28. September 2004 (

archivierte Kopie.

(

Memento

vom 25. Dezember 2015 im

Internet Archive

))

- ↑

Christopher I. Beckwith

:

Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present

. Princeton University Press, Princeton (NJ) 2009,

ISBN 978-0-691-13589-2

, S. 416 (

Auszug (Google)

in der Google-Buchsuche). Denis Twitchett, Herbert Franke:

The Cambridge History of China: Alien regimes and border states, 907-1368

. Cambridge University Press, Cambridge (GB) 1994,

ISBN 0-521-24331-9

, S. 463 (

Auszug (Google)

in der Google-Buchsuche).

- ↑

Laurence Bergreen:

Marco Polo. From Venice to Xanadu.

Alfred A. Knopf, New York 2007, S. 25.

- ↑

Laurence Bergreen:

Marco Polo. From Venice to Xanadu.

Alfred A. Knopf, New York 2007, S. 24.

- ↑

Laurence Bergreen:

Marco Polo. From Venice to Xanadu.

Alfred A. Knopf, New York 2007, S. 24. ?Although complete agreement on the origins of the family is lacking, one tradition suggests that the Polos migrated from the Dalmatian town of

Sebenico

to the Venetian lagoon in 1033. At various times, Sebenico was ruled by Hungarians and Croatians, and it would later join the Venetian empire. Another tradition holds that Marco Polo was born on

Curzola

, the island where he would later be captured by the Genoese, while a third asserts that Polos had been entrenched in the Venetian lagoon prior to all these events.“ (

Auszug (Google)

)

- ↑

Folker Reichert:

Asien und Europa im Mittelalter. Studien zur Geschichte des Reisens.

Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 2014,

ISBN 978-3-525-30072-5

, S. 204 (

eingeschrankte Buchvorschau bei google-books

): ?Ob er jemals selbst im Handel aktiv wurde, steht auf einem anderen Blatt. Forschung und Offentlichkeit haben gerne die große Zahl der von Marco Polo erwahnten Handelsguter zitiert und das Bild des ?merchant adventurer“, des wagenden Kaufmanns, beschworen. Es trifft zu fur Vater und Onkel, nicht aber fur Marco Polo selbst. Kein Quellenzeugnis kann sicher belegen, dass er nicht nur gelegentlich, sondern uber einen langeren Zeitraum hinweg den Beruf eines Kaufmanns ausgeubt hatte.[27] Er war lediglich der Sohn eines Fernhandlers, der dadurch uber einige Sachkenntnis von Handelswegen und -gutern, von Preisen und Gewinnen verfugte. Seine Sozialisation beruhte auf den Traditionen seiner Heimat Venedig. Doch seine berufliche Identitat ergab sich aus Chancen, die nicht in Europa, sondern erst im Inneren Asiens sich auftaten.“ Reichert verweist in Anm. 27 auf: Ugo Tucci:

Marco Polo, mercante.

In: Lionello Lanciotto (Hrsg.):

Venezia e l’Oriente: a cura di Lionello Lanciotti

(=

Civita Veneziana.

Studi 42). Olschki, Florenz 1987,

ISBN 88-222-3520-7

, S. 323?337.

- ↑

Johannes de Plano Carpini:

Liber Tartarorum.

und

Ystoria Mongolorum quos nos Tartaros appelamus

; Wilhelm von Rubruk:

Itinerarium Willelmi de Rubruc

(in Form eines Briefes an den franzosischen Konig)

- ↑

Elise Guignard:

Marco Polo, Il Milione. Die Wunder der Welt.

Frankfurt am Main / Leipzig 2009, Kapitel IX, S. 15.

- ↑

Elise Guignard:

Marco Polo, Il Milione. Die Wunder der Welt.

Frankfurt am Main / Leipzig 2009, Kapitel XI, S. 17.

- ↑

Elise Guignard:

Marco Polo, Il Milione. Die Wunder der Welt.

Frankfurt am Main / Leipzig 2009, Anhang

Geographische Namen

, S. 430.

- ↑

Elise Guignard:

Marco Polo, Il Milione. Die Wunder der Welt.

Frankfurt am Main/ Leipzig 2009, Kapitel XIII, S. 18.

- ↑

a

b

c

d

TV-Dokumentation (ZDF, 1996) von Hans-Christian Huf ?Die phantastischen Reisen des Marco Polo“

- ↑

Marina Munkler

:

Marco Polo: Leben und Legende

. In:

Beck’sche Reihe

. 2. Auflage.

Band

2097

.

Beck

, 2015,

ISBN 978-3-406-67683-3

(

google.de

[abgerufen am 29. August 2020]

E-Book

).

- ↑

Internationale Kolumbus-Ausstellung in Genua 1951

. In:

Universitas

.

Band

6

,

Nr.

2

, 1951,

S.

825–827

.

- ↑

Die Namensuberlieferung variiert. So erscheint Rustichello etwa als ?Rustico da Pisa“ in

Die Reisen des Marco Polo. Nach der toskanischen 'Ottimo'-Fassung von 1309 ins Deutsche ubertragen von Ullrich Koppen.

Frankfurt 1983, S. 19.

- ↑

vergleiche die Eintrage zum 21. Oktober und 1. November 1492 im Logbuch der 1. Reise in: Robert H. Fuson (Hrsg.):

Das Logbuch des Christoph Kolumbus.

Lubbe, Bergisch Gladbach 1989,

ISBN 3-404-64089-6

, S. 156 und 170.

- ↑

Robert H. Fuson (Hrsg.):

Das Logbuch des Christoph Kolumbus.

Bergisch Gladbach 1989, S. 60.

- ↑

a

b

Tucci:

Marco Polo.

In:

Lexikon des Mittelalters

.

Metzler, 1999, Band 7, Spalten 71/72.

- ↑

Testament des Marco Polo,

Biblioteca Nazionale Marciana

; Cod. Lat. V 58.59, Sammlg. 2437, c. 33 (herausgegeben von E. A. Cicogna, Delle Iscrizioni Veneziane III, Venedig 1824 ff., 492).

- ↑

Marcello Brusegan

:

I Palazzi di Venezia

. Roma 2007, S. 299.

- ↑

Marina Munkler:

Marco Polo. Leben und Legende.

Beck, Munchen 1998,

ISBN 978-3-406-43297-2

, S. 97.

- ↑

Marina Munkler:

Erfahrung des Fremden. Die Beschreibung Ostasiens in den Augenzeugenberichten des 13. und 14. Jahrhunderts.

Akademie Verlag, Berlin 2000,

ISBN 3-05-003529-3

, S. 265 (

eingeschrankte Vorschau

in der Google-Buchsuche); von ihr zitiert nach Benedettos Ausgabe des Milione (S. CXCIV).

- ↑

Antonio Manno:

The Treasures of Venice (Rizzoli Art Guide).

Rizzoli International Publications, New York 2004,

ISBN 978-0-8478-2630-8

, S. 254.

- ↑

Minor Planet Circ. 45343.

Volltext als PDF.

- ↑

Marco Polo (Verfasser), Henry Yule (Hrsg.):

The Book of Ser Marco Polo, the Venetian, concerning the kingdoms and marvels of the East, newly translated and edited, with notes, by colonel Henry Yule …

2. Bande, J. Murray, London 1871,

OCLC

457992862

.

- ↑

Der Weltreisende und sein Buch.

(

Memento

vom 19. Oktober 2013 im

Internet Archive

) Auf:

gaebler.info

- ↑

Marco Polo: ?Die Wunder der Welt“

, auf:

deutschlandfunk.de

, abgerufen am 5. Juli 2019.

- ↑

a

b

Barbara Wehr:

Portrat.

Auf:

staff.uni-mainz.de

- ↑

Deutsche Vornamen in chin Schriftzeichen.

Namen auf Chinesisch. In:

chinapur.de.

Archiviert vom

Original

(nicht mehr online verfugbar) am

23. Juli 2012

;

abgerufen am 9. Januar 2024

.

- ↑

Siehe zum Beispiel Francis Woodman Cleaves:

A Chinese source bearing on Marco Polo’s departure from China and a Persian source on his arrival in Persia.

In:

Harvard Journal of Asiatic Studies.

Band 36, 1976, S. 181?203, hier: S. 191.

- ↑

John W. Haeger

:

Marco Polo in China? Problems with internal evidence.

In:

The bulletin of Sung and Yuan studies.

Nummer 14, 1978, S. 22?30. (

als

archivierte Kopie.

(

Memento

vom 10. Juni 2011 im

Internet Archive

; PDF; 895 kB)) Auf

humanities.uci.edu

(englisch).

- ↑

Frances Wood:

Did Marco Polo go to China?

London 1995. (Deutsche Ausgabe: Frances Wood:

Marco Polo kam nicht bis China

.

Piper, 1995,

ISBN 3-492-03886-7

).

- ↑

Frances Wood (siehe Literatur), S. 190 f.

- ↑

Vgl. zum Beispiel die Arbeiten von Igor de Rachewiltz, Laurence Bergreen oder Yang Zhi Jiu, siehe

Literatur

.

- ↑

Athanasius Kircher:

China monumentis … illustrata.

Amsterdam 1667, S. 90a (

Digitalisat bei Google-Books

): ?vehementer miror, Paulum Venetum nullam murorum Sinensis Imperii, per quos necessario transire debebat, mentionem fecisse“ (?mich wundert außerordentlich, daß der Venezianer Polo die Mauern des chinesischen Reiches uberhaupt nicht erwahnt, die er auf seinem Weg doch notwendig kreuzen mußte“)

- ↑

?Had our Venetian really been on the Spot, with those Advantages he had of informing himself, how is it possible he could have made not the least Mention of the Great Wall: the most remarkable Thing in all China or perhaps in the whole World?“, zitiert nach Folker Reichert:

Chinas Große Mauer.

In: Ulrich Muller, Werner Wunderlich, Ruth Weichselbaumer (Hrsg.):

Burgen, Lander, Orte

(=

Mythen des Mittelalters.

Band 5). UVK, Konstanz 2007, S. 189?200, hier S. 195.

- ↑

Arthur Waldron:

The problem of the Great Wall of China.

In:

Harvard Journal of Asiatic Studies.

Band 43, Nummer 2, 1983, S. 643?663; derselbe:

The Great Wall of China: from History to Myth.

Cambridge University Press, Cambridge (GB) u. a. 1990,

ISBN 0-521-42707-X

.

- ↑

Igor de Rachewiltz:

F. Wood’s Did Marco Polo Go To China? A Critical Appraisal.

ePrint der Australian National University, 28. September 2004 (

archivierte Kopie.

(

Memento

vom 25. Dezember 2015 im

Internet Archive

)), Punkt 4 & 5.

- ↑

Zum Beispiel hier: Chih-chiu Yang, Yung-chi Ho:

Marco Polo Quits China.

In:

Harvard Journal of Asiatic Studies.

Band 9, 1945, S. 51. Dabei ist zu beachten, dass die heutige Schreibung seines Namens in

Pinyin

eine andere ist als noch 1945.

- ↑

Yang Zhi Jiu:

Makeboluo zai Zhongguo.

=

Marco Polo in China.

1999, Kapitel 15.

- ↑

In seinem Buch

Makeboluo zai Zhongguo.

(siehe

Literatur

) hat Yang eine Photokopie dieses Auszugs beigefugt.

- ↑

Vergl. dazu Francis Woodman Cleaves' in Anmerkung 20 genannten Aufsatz im

Harvard Journal of Asiatic Studies

.

- ↑

Vergl. dazu auch de Rachelwitz, Punkt 8 seiner Erwiderung auf Wood, in:

F. Wood’s Did Marco Polo Go To China?

? A Critical Appraisal by I. de Rachewiltz.

(

Memento

vom 22. April 2000 im

Internet Archive

) Auf:

rspas.anu.edu.au

(Research School of Pacific and Asian Studies, englisch).

- ↑

John H. Pryor:

Marco Polo’s return voyage from China: Its implication for 'The Marco Polo debate'.

In: Geraldine Barnes, Gabrielle Singleton:

Travel and Travellers from Bede to Dampier.

Cambridge (GB) 2005, S. 125?157, hier: S. 148?157, Kapitel ?The return voyage“.

- ↑

Pressemitteilung der Universitat Tubingen:

Marco Polo was not a swindler ? he really did go to China.

(

Memento

vom 3. Mai 2012 im

Internet Archive

) Auf:

alphagalileo.org

- ↑

Die Abenteuer des Marco Polo.

In:

cinema

.

Abgerufen am 9. April 2021

.

- ↑

Marco Polo (1961).

In:

cinema

.

Abgerufen am 9. April 2021

.

- ↑

Im Reich des Kublai Khan.

In:

prisma

.

Abgerufen am 9. April 2021

.

- ↑

Marco Polo (2006).

In:

prisma

.

Abgerufen am 9. April 2021

.

- ↑

Marco Polo (Fernsehserie)

bei

Netflix

, abgerufen am

9. April 2021.

- ↑

Mario Klarer, Hubert Alisade:

Mittelalterliche ?Kiffer“ als Vorbild fur Assassin’s Creed: Marco Polos Assassinen-Episode als Beispiel fur die Editionspraxis mittellateinischer Texte.

In:

Forum Classicum.

Ausgabe 2/2020, S. 84?94,

doi:10.11588/fc.2020.2.73999

, hier S. 84.

- ↑

Rezension von E. Leonard

in:

Bibliotheque de l’Ecole des chartes.

Band 87, 1926, S. 398?399.