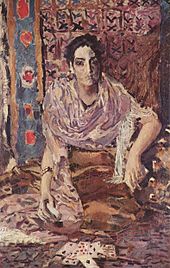

Die Wahrsagerin

. Gemalde von

Michail Alexandrowitsch Wrubel

,

Tretjakow-Galerie

, Moskau (1895)

Die Wahrsagerin

. Gemalde von

Michail Alexandrowitsch Wrubel

,

Tretjakow-Galerie

, Moskau (1895)

Als

Wahrsagen

oder

Wahrsagung

, abwertend

Wahrsagerei

, werden zahlreiche Praktiken und Methoden zusammengefasst, die dazu dienen sollen, zukunftige Ereignisse vorherzusagen und gegenwartige oder vergangene Ereignisse, die sich der Kenntnis des Fragenden entziehen, zu ermitteln. Die Beschreibung der Wahrsagung fallt in die Fachbereiche

Kulturgeschichte

,

Religionswissenschaft

oder

Ethnologie

. In der Literatur sind die Bezeichnungen

Mantik

(von

altgriechisch

μαντικ? τ?χνη

mantik? techn?

?Kunst der Zukunftsdeutung‘) und

Divination

(von

lateinisch

divinatio

?Wahrsagung‘, eigentlich ?Erforschung des gottlichen Willens‘) gebrauchlich. Unter Divination versteht man nicht nur Enthullung der Zukunft, sondern jede Auslegung von Zeichen der Gotter.

Ob Wahrsager tatsachlich zukunftige Ereignisse vorhersagen konnen, ist seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion. Den

Glauben

an die divinatorischen Kunste, welche bereits von den Kirchenlehrern als heidnische Relikte abgelehnt

[1]

wurden, rechnen Kirchen und Theologen dem

Aberglauben

zu. Die

katholische Kirche

und maßgebliche

evangelische

Theologen lehnen das Wahrsagen daher entschieden ab und argumentieren, es handele sich dabei um eine Anmaßung des Menschen gegenuber Gott und sei mit dem christlichen Glauben unvereinbar.

Iwan-Kupala-Tag

,

Wahrsagung uber die Kranze

. Olgemalde von

Semjon Leonidowitsch Koschin

(2009)

Iwan-Kupala-Tag

,

Wahrsagung uber die Kranze

. Olgemalde von

Semjon Leonidowitsch Koschin

(2009)

Nepal, Kathmandu, Wahrsager beim Handlesen

Nepal, Kathmandu, Wahrsager beim Handlesen

Im Unterschied zu

Prognostikern

, die sich auf normale, fur jeden grundsatzlich einsichtige Kausalzusammenhange berufen, beanspruchen Wahrsager, ein den Unkundigen verborgenes Wissen uber

okkulte

Zusammenhange zu besitzen, das ihnen den Blick in die Zukunft ermogliche. Manche Wahrsager behaupten, einen unmittelbaren

intuitiven

Zugang zu Wissen uber die Zukunft zu haben, auch ?Zweites Gesicht“ oder

Prakognition

genannt, andere interpretieren Zeichen, die sie als

Symbole

fur Kunftiges betrachten. Bei der Zeichendeutung lassen sich zwei Arten unterscheiden: Entweder deutet der Wahrsager von ihm nicht beeinflusste Ereignisse oder Sachverhalte als Anzeichen, aus denen Zukunftiges herausgelesen werden konne, oder er verursacht selbst nach bestimmten Regeln ein Ereignis, dessen Verlauf oder Ergebnis er dann als verschlusselte Information uber Zukunftiges auffasst und auslegt. Zum ersten Typus gehoren beispielsweise die Deutung von Gestirnkonstellationen (

Astrologie

) und ungewohnlichen Wettererscheinungen oder das

Handlesen

(Chiromantie), zum zweiten Typus das

Kartenlegen

oder die Wurforakel, bei denen aus dem Wurf eines Gegenstands (Wurfel, Knochen, Eier beim

Eierorakel

und andere) die Antwort auf eine gestellte zukunftsbezogene Frage gelesen wird. Die Unterscheidung zwischen ?naturlicher“ (unmittelbarer) und ?kunstlicher“ (auf Zeichendeutung durch Fachleute beruhender) Erlangung von Zukunftswissen wurde schon in der antiken Divinationstheorie vorgenommen.

[2]

Eine etwas andere, besonders an den

schamanischen

Praktiken

ethnischer Religionen

orientierte Klassifikation unterscheidet zwischen intuitiver Wahrsagung, bei der sich der Wahrsager ausschließlich auf ein intuitiv seinem eigenen Geist entnommenes Wissen beruft, ?Besessenheitswahrsagung“, bei der Gotter oder andere korperlose Wesen zeitweilig von einem Korper Besitz ergreifen sollen, um uber ihn Botschaften zu ubermitteln, und ?Weisheitswahrsagung“, bei welcher der Wahrsager den Anspruch erhebt, die Basis seines Zukunftswissens seien ihm bekannte objektive Gesetzmaßigkeiten, aus denen er im Einzelfall jeweils zutreffende Folgerungen ableite.

[3]

Vom Wahrsagen unterschieden wird die

religiose

Prophetie

oder

Weissagung

. Dabei handelt es sich um zukunftsbezogene Behauptungen, fur die eine unmittelbare gottliche

Inspiration

in Anspruch genommen wird. Der Prophet oder Weissagende tritt als beauftragter Verkunder eines gottlichen Plans auf. Weissagung betrifft gewohnlich Schicksale von Volkern oder der ganzen Menschheit, Wahrsagung Schicksale von Individuen oder kleineren Gruppen.

[4]

Die Abgrenzung der Weissagung vom Wahrsagen ist jedoch nicht immer eindeutig moglich und unpraziser Sprachgebrauch ist haufig. Ursprunglich und bis ins 16. Jahrhundert verstand man unter einem ?Wahrsager“ oder ?Weissager“ (

althochdeutsch

w?z(z)ago

,

altsachsisch

w?rsago

,

mittelhochdeutsch

w?rsage

) einen Propheten, erst in der Neuzeit erhielt das Wort ?Wahrsager“ seine heutige Bedeutung.

[5]

Die Wahrsagerin

(La diseuse de bonne aventure)

, Gemalde von Jean-Louis Populus (1807?1859)

Die Wahrsagerin

(La diseuse de bonne aventure)

, Gemalde von Jean-Louis Populus (1807?1859)

Den verschiedenen Formen von Wahrsagung liegt ein Weltbild zugrunde, das von einer einheitlichen Struktur des gesamten Kosmos ausgeht, die immer und uberall auf den gleichen qualitativen Prinzipien beruht. Die Welt gilt als so aufgebaut, dass ihre Teile analog strukturiert sind und einander spiegeln. Es wird angenommen, dass zwischen raumlich und zeitlich getrennten Bereichen verborgene, aber erkennbare gesetzmaßige Zusammenhange oder Analogien bestehen.

[6]

Phanomene unterschiedlicher Art, zwischen denen kein kausaler Zusammenhang aufgezeigt werden kann, werden auf ein einheitliches Organisationsprinzip der Weltordnung zuruckgefuhrt und dadurch miteinander verknupft. So wird ein strenger Parallelismus zwischen Kosmischem bzw. Himmlischem und Irdischem bzw. Menschlichem unterstellt. Im Rahmen dieses Weltbilds geht man davon aus, dass auch zwischen Wahrnehmbarem und (noch) Verborgenem detaillierte Analogiebeziehungen bestehen. Die Erkenntnis des Wesens dieser Beziehungen soll es ermoglichen, das Verborgene ? auch Zukunftiges ? zu erfassen. Diese Annahme bildet die Grundlage fur den Anspruch des Wahrsagers, zutreffende Voraussagen machen zu konnen; denn er behauptet, die einschlagigen Gesetzmaßigkeiten zu kennen. In manchen Fallen wird davon ausgegangen, dass das Zukunftswissen zwar nur einer gottlichen Instanz unmittelbar zuganglich sei, aber von der Gottheit einem Menschen uber Visionen oder Traume offenbart werde.

[7]

Meist gilt die Zukunft nicht als unabanderlich feststehend. Vielmehr soll die Wahrsagung insbesondere dem Zweck dienen, drohendes Unheil fruhzeitig zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen abzuwenden. Dennoch fuhren die weltanschaulichen

Pramissen

, von denen die Wahrsagung ausgeht, zu philosophischen Problemen, die mit der Frage nach

Determiniertheit

(Vorherbestimmtsein, Zwangslaufigkeit) und

Willensfreiheit

zusammenhangen. Ein fur Aussagen uber die Zukunft erhobener Wahrheitsanspruch setzt voraus, dass schon in der Gegenwart feststeht, dass etwas zwangslaufig eintreten wird. Demnach ist nicht nur das vom Wahrsager Vorausgesagte determiniert, sondern auch der Umstand, dass der Wahrsager konsultiert wird. Diese Annahme fuhrt zu einer

fatalistischen

oder deterministischen Philosophie und bedroht die Vorstellung der Willensfreiheit. Das Problem kann umgangen werden, wenn angenommen wird, dass das Vorausgesagte nicht unabanderlich sei, sondern ein durch Wahrsagung Gewarnter sein kunftiges Schicksal noch beeinflussen konne. Damit wird aber der Wahrheitsanspruch der Wahrsagung mehr oder weniger stark relativiert und eingeschrankt und eine Uberprufung ihrer Richtigkeit verunmoglicht.

[8]

Die Wahrsagerin

. Olgemalde eines unbekannten deutschen Malers, 18. Jahrhundert

Die Wahrsagerin

. Olgemalde eines unbekannten deutschen Malers, 18. Jahrhundert

Der Sozial- und Religionshistoriker

Georges Minois

hat eine umfassende Darstellung der Geschichte der Wahrsagung vorgelegt. Nach seinen Angaben sind 25 verschiedene Vorhersagemethoden gang und gabe, ?von der

Kristallkugel

bis zum

Kaffeesatz

, von der

Geomantie

bis zur

Numerologie

, von der

Chiromantie

bis zur

Kartomantie

“.

[9]

Minois erklart die andauernde weite Verbreitung der Praktiken

sozialpsychologisch

. Den Hauptgrund fur die anhaltende Beliebtheit des Wahrsagens in der Moderne sieht er nicht im Bedurfnis, Wissen uber die Zukunft zu erlangen, sondern in der sozialen Funktion der Beziehung zwischen dem Wahrsager und seinem Orientierung suchenden Kunden. Der Kunde suche in unruhigen und unbestandigen Zeiten trostlichen menschlichen Kontakt. Eine Vorhersage sei niemals neutral, sondern es gehe um die Thematisierung von Absichten, Wunschen und Befurchtungen des Kunden und um einen Anstoß zum Ergreifen von Maßnahmen. Die Vorhersage impliziere stets eine Anweisung zum Handeln, sie sei untrennbar mit den Schritten verknupft, zu denen sie fuhre. Einer Vorhersage, die ?hilft, erleichtert, beruhigt und zum Handeln anregt“, komme die Funktion einer Therapie zu.

[10]

Ahnlich urteilt der Religionshistoriker

Walter Burkert

. Er meint, der ?Gewinn an Lebensmut, den die ?Zeichen‘ als Entscheidungshilfe einbringen“, sei ?so betrachtlich, dass gelegentliche

Falsifizierung

durch Erfahrung dagegen nicht aufkommt“

[11]

, und kommt zum Ergebnis, dass ?die Entscheidungshilfe, die Starkung des Selbstvertrauens wichtiger ist als eigentliches Vorherwissen“

[12]

.

Darstellung verschiedener Wahrsagungsformen bei

Olaus Magnus

(1555)

Darstellung verschiedener Wahrsagungsformen bei

Olaus Magnus

(1555)

In den Hochkulturen des

Alten Orients

wurde Wahrsagung insbesondere im Auftrag der Herrscher praktiziert. Zahlreiche Quellen aus

Mesopotamien

uberliefern eine Fulle von Einzelheiten. Das wichtigste Verfahren war die schon um die Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. inschriftlich bezeugte

Eingeweideschau

. Dabei wurde meist aus der Beschaffenheit der Leber eines geschlachteten

Opfertiers

auf den Willen der Gotter und den zu erwartenden Ausgang eines Vorhabens geschlossen. Der Erkenntniswert der verwendeten Wahrsagemethoden wurde unterschiedlich eingeschatzt, das Prinzip als solches aber nicht angefochten.

[13]

Im antiken Griechenland waren besonders die Vogelschau (Deutung des Vogelflugs, Ornithomantie), die

Leberschau

(Hepatomantie), die Traumdeutung und das Orakelwesen verbreitet. An den beruhmten Orakelstatten wurden Orakelspruche als Antworten auf den Gottern gestellte Fragen verkundet. Oft enthielten die Orakelspruche keine klaren Aussagen uber Zukunftiges, sondern ratselhaft formulierte Auskunfte oder Anweisungen, die unterschiedlich interpretierbar waren.

[14]

Im

Romischen Reich

gehorten ebenfalls Vogelschau

(augurium)

und Eingeweideschau zu den wichtigsten Methoden, sie wurden von Staats wegen praktiziert. Bezweckt wurde damit nicht ein direkter Blick in die Zukunft, sondern die Beantwortung der Frage, ob die Gotter mit einem politischen oder militarischen Vorhaben einverstanden waren und dieses daher als aussichtsreich gelten konnte.

[15]

Neben dieser staatlichen Wahrsagung, die von Priesterkollegien betrieben wurde, gab es die private zur Erkundung kunftiger Schicksale einzelner Individuen. Die von berufsmaßigen Wahrsagern betriebene Wahrsagung außerhalb staatlicher Institutionen war den romischen Behorden suspekt. Vielen Personen kundigten Wahrsager die Erlangung der Kaiserwurde an, was vom regierenden Herrscher als Subversion aufgefasst wurde. Die unerwunschten Folgen politisch relevanter Divination ? darunter Voraussagen uber den Tod des Kaisers ? fuhrten dazu, dass das Wahrsagen durch die Gesetzgebung reglementiert und eingeschrankt oder verboten wurde.

[16]

Gegen die Wahrsagung erhob sich in der Antike heftige und verbreitete Kritik. Von fundamentaler Ablehnung erzahlt schon

Homer

.

[17]

Jedoch kommen bei Homer haufig Orakel vor, welche in Erfullung gehen, so in der

Odyssee

(9.504), wo der Kyklop

Polyphem

zugibt, dass ihm einst von einem Seher geweissagt worden sei, dass ihn Odysseus blenden werde. In Philosophenkreisen wurde die Vorstellung einer voraussagbaren Zukunft aus grundsatzlichen Erwagungen problematisiert und teils radikal abgelehnt. Gegner des Wahrsagens waren insbesondere die

Kyniker

[18]

, die

Skeptiker

und die

Epikureer

sowie viele

Peripatetiker

und

Cicero

[19]

. Abgesehen von grundsatzlichen philosophischen Einwanden entzundete sich die Kritik an der Unzuverlassigkeit der Vorhersagen

[20]

und vor allem an den kommerziellen Interessen der berufsmaßigen Wahrsager

[21]

, die als Scharlatane angegriffen wurden. Auch die bewusste Produktion von angeblichen Vorzeichen zum Zweck der Manipulation wurde thematisiert.

[22]

Schriftsteller wie der

Satiriker

Lukian von Samosata

griffen die Skepsis auf und verarbeiteten die Kritik an Betrug und Leichtglaubigkeit literarisch. In der

griechischen Komodie

wurden Wahrsager als geldgierige Betruger verspottet, ihr politischer Einfluss wurde als kriegstreiberisch und verhangnisvoll angeprangert.

[23]

Die christliche Kirche betrachtete die biblische Prophetie als authentische, gottlich legitimierte Ubermittlung von Wissen uber die Zukunft. Der Anspruch der Wahrsager, Kunftiges voraussagen zu konnen, stieß aber bei den antiken

Kirchenvatern

auf radikale Ablehnung. Sie sahen darin eine Anmaßung, einen menschlichen Ubergriff in eine Gott vorbehaltene Sphare. Außerdem hing das Wahrsagewesen mit der alten griechischen und

romischen Religion

zusammen, die den Christen verhasst war, und galt als Teufelswerk. Im Verlauf der

Christianisierung

des Romischen Reichs im 4. Jahrhundert kam es zu scharfen gesetzlichen Wahrsageverboten. Auch

spatantike

Konzilien

verhangten Verbote. Allerdings war das staatliche Einschreiten gegen die Wahrsagung in der Spatantike kein ausschließlich religioses Anliegen christlicher Herrscher, sondern die Maßnahmen setzten auch eine restriktive Politik fort, die schon der christenfeindliche Kaiser

Diokletian

eingeleitet hatte.

[24]

Die haufige Wiederholung der Verbote lasst erkennen, dass sie die gewunschte Wirkung nur teilweise erzielten und das Thema aktuell blieb.

[25]

Im Mittelalter und in der

Fruhen Neuzeit

war die Wahrsagung weit verbreitet. Von kirchlichen Behorden und manchen theologischen Autoritaten wurde sie weiterhin bekampft und zuruckgedrangt,

[26]

doch fand sie unter den mittelalterlichen Philosophen und Theologen auch Verteidiger. Im spateren Mittelalter gewannen Wahrsager nicht nur an Furstenhofen, sondern auch im kirchlichen Raum betrachtlichen Einfluss. Manche Herrscher, darunter Kaiser

Friedrich II.

, beschaftigten Hofastrologen. Ab dem 14. Jahrhundert waren Astrologen sogar an der papstlichen

Kurie

tatig, in der

Renaissance

ließen sich Papste und Kardinale astrologisch beraten.

[27]

Außerdem gab es seit der Antike christliche Formen des Voraussagens, die in kirchlichen Kreisen akzeptiert waren und insbesondere in der

Hagiographie

breiten Raum einnahmen. Oft wurde Heiligen die Fahigkeit zugeschrieben, dank gottlicher Eingebung Kunftiges (beispielsweise einen Todesfall) vorauszusehen. Die reichhaltige mittelalterliche

Visionsliteratur

berichtete uber gottliche Offenbarungen, die oft auch Voraussagen enthielten. Eine teils philosophisch, teils physikalisch oder historisch argumentierende Kritik an den Zukunftsvoraussagen nahm ab dem Ende des 16. Jahrhunderts zu und erganzte die traditionelle religios motivierte Kritik, rief aber auch eine Fulle von Gegenschriften hervor.

[28]

Ab 1820 kamen in der westlichen Zivilisation dokumentierte Konstruktionen von

Wahrsageautomaten

auf.

[29]

Diese Automaten suggerieren, in der Regel gegen Geldeinwurf, die Zukunft vorhersagen zu konnen.

Am ublichsten war die Ausgabe der Prophezeiung als Text auf einem Kartchen. Besonders beliebt waren die Automaten um die 1930er in den USA,

[30]

doch auch in Deutschland waren Gerate aufgestellt.

[31]

Zu den erklarten Gegnern des Wahrsagens gehort die Katholische Kirche, die in ihrem

Katechismus

unter anderem festhalt:

?Samtliche Formen der Wahrsagerei sind zu verwerfen: Indienstnahme von

Satan

und

Damonen

,

Totenbeschworung

oder andere Handlungen, von denen man zu Unrecht annimmt, sie konnten die Zukunft ?entschleiern‘. Hinter

Horoskopen

, Astrologie, Handlesen, Deuten von Vorzeichen und Orakeln, Hellseherei und dem Befragen eines Mediums verbirgt sich der Wille zur Macht uber die Zeit, die Geschichte und letztlich uber die Menschen, sowie der Wunsch, sich die geheimen Machte geneigt zu machen. Dies widerspricht der mit liebender Ehrfurcht erfullten Hochachtung, die wir allein Gott schulden.“

?

Katechismus der Katholischen Kirche

[32]

Konzilianter ist die Haltung protestantischer Kirchen. Die Evangelische Informationsstelle sieht in der Inanspruchnahme von Wahrsagung die Befriedigung eines menschlichen Grundbedurfnisses, mit dem sich jede Religion zu befassen habe. Das Wahrsagen konne jedoch fur die evangelischen Landeskirchen kein Weg sein, weil diese Kirchen ?bewusst mit der rational-wissenschaftlichen Erfassung der Welt in Ubereinstimmung stehen“ wollen. Stattdessen wird empfohlen, ?sich der Ungewissheit der Zukunft zu stellen im Wissen, dass Gott die Glaubigen, egal wie das Kommende aussehen mag, nicht alleinlasst“.

[33]

Die

Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften

(GWUP) veroffentlicht alljahrlich einen ?Prognosencheck“, der auf einem

Blog

des Privatmanns Michael Kunkel basiert und in dem eine Reihe offentlich getroffener Vorhersagen von Astrologen, Wahrsagern und Hellsehern kommentiert werden.

[34]

Zu dem Umstand, dass Wahrsager sich großer Beliebtheit erfreuen und dass Klienten oft von verbluffenden ?Treffern“ berichten, wahrend in ?kontrollierten Experimenten keine uber den Zufall hinausgehenden Trefferquoten ermittelt werden konnten“, weist die GWUP auf die Erklarungsmuster des

Cold Readings

, des

Barnum-Effekts

und der

Selbsterfullenden Prophezeiung

hin.

[35]

Nach dem

Altorientalisten

Stefan Maul

war die grundlegende Einbeziehung des Wahrsagens und von

Orakeln

in okonomische, militarische und politische Entscheidungen ein wichtiger Faktor fur den uber zwei Jahrtausende anhaltenden Erfolg

Mesopotamiens

. Dabei sei allerdings entscheidend gewesen, welche

Frage

wie und zu welchem Zeitpunkt gestellt wurde.

[36]

Nachdem das berufsmaßige Wahrsagen in Deutschland, insbesondere in der

Zeit des Nationalsozialismus

, zunachst vielfach verboten war, wurde es 1965 durch das

Bundesverwaltungsgericht

der durch

Art. 12 Abs. 1 S. 2 GG

grundrechtlich verburgten

Berufsfreiheit

zugeordnet und zugelassen. Dass das Wahrsagen aus ?weltanschaulichen, religiosen, wissenschaftlichen oder sonstigen Grunden umstritten ist und von einem Teil der Gesellschaft nicht als eine wirklich sinnvolle Arbeit und als ein Beitrag zur gesellschaftlichen Gesamtleistung gewertet“ werde, fuhre fur sich genommen nicht dazu, es schlechthin von der 1949 neu verburgten Berufsfreiheit ebenso auszuschließen wie die Betatigung als ?Berufsverbrecher“ oder die ?Ausubung der Gewerbsunzucht“.

[37]

[38]

- 1958,

Gerhard Eis

:

Wahrsagetexte des Spatmittelalters. Aus Handschriften und Inkunabeln herausgegeben

(=

Texte des spaten Mittelalters.

Band 1).

- 1968,

Joachim Telle

:

Funde zur empirisch-mantischen Prognostik in der medizinischen Fachprosa des spaten Mittelalters.

In:

Sudhoffs Archiv

.

Band 52, S. 130?141.

- 1970, Joachim Telle:

Beitrage zur mantischen Fachliteratur des Mittelalters.

In:

Studia neophilologica.

Band 47, S. 180?206.

- 1987, Francis B. Brevart:

Mondwahrsagetexte (deutsche).

In:

Verfasserlexikon

.

2. Auflage. Band 7, Sp. 674?681.

- 1998, Georges Minois:

Geschichte der Zukunft. Orakel, Prophezeiungen, Utopien, Prognosen

. Artemis & Winkler, Dusseldorf und Zurich.

ISBN 3-538-07072-5

.

- 2001, Matthew Hughes, Robert Behanna, Margaret L. Signorella:

Perceived accuracy of fortune telling and belief in the paranormal.

In:

The Journal of social psychology

141, S. 159?160.

PMID 11294162

ISSN

0022-4545

.

- 2005,

Wolfram Hogrebe

(Hrsg.):

Mantik. Profile prognostischen Wissens in Wissenschaft und Kultur

. Konigshausen und Neumann, Wurzburg.

ISBN 3-8260-3262-4

.

- 2007,

Kocku von Stuckrad

:

Geschichte der Astrologie. Von den Anfangen bis zur Gegenwart

(=

Beck’sche Reihe

Band 1752), Beck, Munchen.

ISBN 3-406-54777-X

.

- 2013,

Stefan Maul

:

Die Wahrsagekunst im alten Orient

. Beck, Munchen 2013,

ISBN 978-3-406-64514-3

.

- ↑

Wolf-Dieter Muller-Jahncke

:

Zum Magie-Begriff in der Renaissance-Medizin und -Pharmazie.

In:

Rudolf Schmitz

,

Gundolf Keil

(Hrsg.):

Humanismus und Medizin.

Acta humaniora, Weinheim 1984 (=

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Mitteilungen der Kommission fur Humanismusforschung.

Band 11),

ISBN 3-527-17011-1

, S. 99?116, hier: S. 99 f.

- ↑

Fritz Graf

:

Divination/Mantik

. In:

Religion in Geschichte und Gegenwart

, 4. Auflage, Band 2, Tubingen 1999, Sp. 883?886, hier: 883?885.

- ↑

Evan M. Zuesse:

Divination: An Overview

. In: Lindsay Jones (Hrsg.):

Encyclopedia of Religion

, 2. Auflage, Bd. 4, Detroit u. a. 2005, S. 2369?2375, hier: 2370?2372.

- ↑

Siehe die Beispiele bei

Will-Erich Peuckert

:

Weissagung

und

Weissagungen

. In:

Handworterbuch des deutschen Aberglaubens

, Band 9, Berlin 1938/1941, Sp. 358?441. Vgl. Wassilios Klein:

Propheten, Prophetie. I. Religionsgeschichtlich

. In:

Theologische Realenzyklopadie

, Bd. 27, Berlin 1997, S. 473?476, hier: 473f.

- ↑

Friedrich Kluge

:

Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache

, 21. Auflage, Berlin 1975, S. 832, 850; Wolfgang Pfeifer:

Etymologisches Worterbuch des Deutschen

, Band M?Z, 2. Auflage, Berlin 1993, S. 1552.

- ↑

Zum Analogiedenken siehe

Veit Rosenberger

:

Gezahmte Gotter. Das Prodigienwesen der romischen Republik.

Stuttgart 1998, S. 94?97.

- ↑

Zu den weltanschaulichen Grundlagen siehe

Stefan Maul

:

Divination. I. Mesopotamien

. In:

Der Neue Pauly

.

Band 3, Metzler, Stuttgart 1997, Sp. 703?706; Francesca Rochberg:

The Heavenly Writing.

Cambridge 2004, S. 1?13; Michael A. Flower:

The Seer in Ancient Greece.

Berkeley 2008, S. 104?114.

- ↑

Zur antiken Diskussion uber diese Problematik siehe Francois Guillaumont:

Le De divinatione de Ciceron et les theories antiques de la divination.

Bruxelles 2006, S. 214?253.

- ↑

Georges Minois:

Geschichte der Zukunft

, Dusseldorf 1998, S. 712.

- ↑

Georges Minois:

Geschichte der Zukunft

, Dusseldorf 1998, S. 19f., 716.

- ↑

Walter Burkert:

Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche

, Stuttgart 1977, S. 181.

- ↑

Walter Burkert:

Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche

, Stuttgart 1977, S. 184.

- ↑

Stefan Maul:

Divination. I. Mesopotamien

. In:

Der neue Pauly

, Band 3, Stuttgart 1997, Sp. 703?706. Fur Einzelheiten der Wahrsagung bei den verschiedenen Volkern siehe

Manfried Dietrich

,

Oswald Loretz

:

Mantik in Ugarit

, Munster 1990; Giovanni Pettinato:

Die Olwahrsagung bei den Babyloniern

, 2 Bande, Rom 1966;

Annelies Kammenhuber

:

Orakelpraxis, Traume und Vorzeichenschau bei den Hethitern

, Heidelberg 1976; Frederick H. Cryer:

Divination in Ancient Israel and its Near Eastern Environment

, Sheffield 1994; Ann Jeffers:

Magic and divination in ancient Palestine and Syria

, Leiden 1996; Willem H. Ph. Romer:

Zukunftsdeutungen in sumerischen Texten

. In:

Otto Kaiser

(Hrsg.):

Texte aus der Umwelt des Alten Testaments

, Bd. 2:

Orakel, Rituale, Bau- und Votivinschriften, Lieder und Gebete

, Gutersloh 1986?1991, S. 17?55; Rosel Pientka-Hinz:

Akkadische Texte des 2. und 1. Jahrtausends v. Chr. 1. Omina und Prophetien

. In:

Texte aus der Umwelt des Alten Testaments

, Neue Folge Band 4:

Omina, Orakel, Rituale und Beschworungen

, Gutersloh 2008, S. 16?60.

- ↑

Fur Einzelheiten siehe David E. Aune:

Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World

, Grand Rapids 1983, S. 23?79;

Sarah Iles Johnston

:

Ancient Greek Divination

, Malden 2008, S. 125?143; zur offentlichen Inanspruchnahme von Orakeln Christian Oesterheld:

Gottliche Botschaften fur zweifelnde Menschen

, Gottingen 2008 (besonders S. 534?569 uber Orakel als Steuerungsinstanzen sozialen Handelns).

- ↑

Zur staatlichen Wahrsagung siehe Veit Rosenberger:

Gezahmte Gotter. Das Prodigienwesen der romischen Republik

, Stuttgart 1998, S. 46?71.

- ↑

Jorg Hille:

Die Strafbarkeit der Mantik von der Antike bis zum fruhen Mittelalter

, Frankfurt 1979, S. 51?64.

- ↑

Michael A. Flower:

The Seer in Ancient Greece

, Berkeley 2008, S. 133?135.

- ↑

Jurgen Hammerstaedt

:

Die Orakelkritik des Kynikers Oenomaus

, Frankfurt 1988 (Edition mit Einleitung und Kommentar).

- ↑

Zur philosophischen Kritik siehe Friedrich Pfeffer:

Studien zur Mantik in der Philosophie der Antike

, Meisenheim 1976, S. 104?112; speziell zu Cicero Francois Guillaumont:

Le De divinatione de Ciceron et les theories antiques de la divination

, Bruxelles 2006, S. 214?354.

- ↑

Eine Fallstudie bietet Michael A. Flower:

The Seer in Ancient Greece

, Berkeley 2008, S. 114?119; vgl. S. 132, 138f.

- ↑

Michael A. Flower:

The Seer in Ancient Greece

, Berkeley 2008, S. 135f.

- ↑

Michael A. Flower:

The Seer in Ancient Greece

, Berkeley 2008, S. 175f.

- ↑

Nicholas D. Smith:

Diviners and Divination in Aristophanic Comedy

. In:

Classical Antiquity

8, 1989, S. 140?158.

- ↑

Fur Einzelheiten siehe die ausfuhrliche Darstellung von

Marie Theres Fogen

:

Die Enteignung der Wahrsager. Studien zum kaiserlichen Wissensmonopol in der Spatantike

, Frankfurt am Main 1993, S. 11ff.

- ↑

Zur Haltung der antiken Christen siehe Pierre Courcelle:

Divinatio

. In:

Reallexikon fur Antike und Christentum

, Band 3, Stuttgart 1957, Sp. 1235?1251, hier: 1241?1250; Jorg Hille:

Die Strafbarkeit der Mantik von der Antike bis zum fruhen Mittelalter

, Frankfurt 1979, S. 64?81.

- ↑

Zu den fruhmittelalterlichen Verhaltnissen siehe Jorg Hille:

Die Strafbarkeit der Mantik von der Antike bis zum fruhen Mittelalter

, Frankfurt 1979, S. 81?116.

- ↑

Gerd Mentgen:

Astrologie und Offentlichkeit im Mittelalter

, Stuttgart 2005, S. 161?273.

- ↑

Zur mittelalterlichen und fruhneuzeitlichen Wahrsagung siehe Margarethe Ruff:

Zauberpraktiken als Lebenshilfe

, Frankfurt 2003, S. 29?62 und die Beitrage in der Aufsatzsammlung von

Klaus Bergdolt

und

Walther Ludwig

(Hrsg.):

Zukunftsvoraussagen in der Renaissance

, Wiesbaden 2005.

- ↑

Nic Costa:

Automatic pleasures the history of the coin machine

.

Nr.

1

. Kevin Francis, East Dulwich, London 1988,

S.

153

(englisch).

- ↑

Your Wish is Granted.

In:

americanantiquities.com.

American Antiquities,

abgerufen am 31. Mai 2021

(amerikanisches Englisch).

- ↑

Der Automat

. Das Fachorgan der Automaten-Wirtschaft.

Band

7

,

Nr.

12

. Der Automat, Berlin Dezember 1933,

S.

416

.

- ↑

III: ?Du sollst neben mir keine anderen Gotter haben“

- ↑

Georg Otto Schmid 1995 bei

relinfo.ch

- ↑

Prognosencheck der GWUP fur 2011

- ↑

Inge Husgen, Wolfgang Hund:

Wahrsager

- ↑

Deutschlandfunk

, 5. April 2015,

Interview, mit

Stefan Maul

:

?Eine Ohrfeige fur den modernen, aufgeklarten Menschen“

- ↑

BVerwG, Urt. v. 4. November 1965, Az. I C 6.63 = BVerwGE 22, 286

- ↑

Martin Rath:

Ruinenstadt Berlin verbietet esoterische Geschafte.

In:

Legal Tribune Online.

11. Oktober 2020,

abgerufen am 11. Oktober 2020

.