Die

Konigliche Saline

in

Arc-et-Senans

im

franzosischen

Departement Doubs

ist eine vom Architekten

Claude-Nicolas Ledoux

(1736?1806) im Auftrag von

Louis XV.

geplante und 1779 fertiggestellte

Manufaktur

zur

Salzgewinnung

. Am 15. April 1775 erfolgte die Grundsteinlegung; die Arbeiten dauerten drei Jahre. Sie ist eines der bedeutendsten realisierten Bauprojekte der so genannten

Revolutionsarchitektur

. In spateren Gedankenspielen erweiterte Ledoux die

Saline

zu einer

Idealstadt

namens

Chaux

, doch wurde dieses Idealstadtprojekt nie realisiert.

1982 wurde die Anlage von der

UNESCO

in das Verzeichnis des

Weltkulturerbes

aufgenommen. 2009 wurde das Kulturerbe um die

Große Saline von Salins-les-Bains

erweitert.

[1]

Arc-et-Senans liegt in der

Region

Bourgogne-Franche-Comte

, 35 Kilometer sudwestlich der Hauptstadt

Besancon

. Dort findet man eine Hugellandschaft vor, die nach Sudosten in den teilweise schroff ansteigenden

Jura

ubergeht. Nach Nordwesten dagegen breitet sich das ebene Tal des

Doubs

mit seinen Nebenflussen aus. Das Tal ist Bestandteil des Rhein-Rhone-Grabens, der sich von

Frankfurt am Main

bis fast nach

Marseille

erstreckt und damit seit jeher ein wichtiger Fernverkehrsweg ist. In maßiger Entfernung finden sich um Arc-et-Senans wichtige Handelsstadte wie

Basel

,

Dijon

,

Lyon

,

Lausanne

und

Genf

.

In der Franche-Comte leben die Menschen von kleinen Industriebetrieben, der Wein-, Obst- und Kaseherstellung und dem

Tourismus

. Grundlage der zahlreichen Kurbader sind salzhaltige Wasserquellen, die fruher ebenso zahlreiche Salinenbetriebe ermoglichten.

In der Franche-Comte gab es zahlreiche Salinen zur Salzgewinnung aus salzhaltigen Quellen. Schon seit der

Romerzeit

wurde zum Beispiel in

Lons-le-Saunier

und

Salins-les-Bains

Salz gewonnen. Diese Anlagen wurden standig erweitert und umgebaut. So entstand eine große bauliche Enge, da Salinen stets von einer Mauer umgeben waren, um den Salzdiebstahl einzudammen. Folge waren mangelhafte hygienische und luftungstechnische Bedingungen, die Brandgefahr war immens und die Arbeitsablaufe erschwert.

Claude-Nicolas Ledoux wurde 1771 Bevollmachtigter fur die Salzbergwerke in der Franche-Comte und Lothringen.

In dieser Funktion unternahm er 1771 eine Inspektionsreise. Ihm blieben die immensen Probleme der Salinen nicht verborgen, auch die Fabrikarchitektur, ?ein Haufen schlecht zusammenpassender Bauteile, (…) aus miserablen Materialien willkurlich zusammengeflickt“, befriedigte ihn nicht. Die Unproduktivitat resultierte zu einem nicht unwesentlichen Teil auf der komplizierten Holzversorgung. Rund um die Saline von Salins waren samtliche Walder abgeholzt, der Rohstoff musste uber mehrere Kilometer herangeschafft werden. Ledoux schlug daher den Bau einer neuen Saline in 17 Kilometer Entfernung von der

Solequelle

, am Rand des

Waldes von Chaux

, vor. Das Salzwasser sollte durch Leitungen dorthin geleitet werden, denn ?es ist einfacher, das Wasser auf Reisen zu schicken, als einen Wald Stuck um Stuck durch die Gegend zu fahren.“

Konig

Ludwig XV.

verordnete das Projekt als Besitzer samtlicher Salinen im April 1773, ein Jahr spater legte Ledoux seinen ersten Entwurf vor.

Dieser folgte einem einfachen Grundmuster: Ein geraumiger, quadratischer

Hof

, der zum Holzstapeln dient, wird von einem geschlossenen Gebaudekomplex umgeben. An den Ecken und in den Seitenmitten der ansonsten eingeschossigen Flugel liegen zweigeschossige Bauten fur besondere Funktionen: In der Mitte der Eingangsseite liegen das

Portal

mit der Verwaltung. In den Ecken links und rechts liegen Kapelle und Backerei in gleichformiger Weise, was spater kritisiert wird. Die Seitenflugel beherbergen Werkstatten und

Schmieden

, gegenuber dem Portal liegt schließlich die eigentliche Fabrik mit den Solsiedereien. Diagonale, offene Galerien verbinden die Flugelmitten, um kurze, wetterunabhangige Wegeverbindungen zu schaffen. In den Zwischenbauten liegen Arbeiterwohnungen in Form einzelner Zimmer, die einem Gemeinschaftsraum mit zentraler Herdstelle zugeordnet sind. Außerhalb des Hofgevierts liegen den Arbeitern zugewiesene Nutzgarten, um ihr geringes Gehalt zu kompensieren.

Neuartig am Entwurfskonzept war die Aufwertung des Bautyps der

Fabrik

, der, als eher minderwertiger Bautypus empfunden, ublicherweise mit einfachen Mitteln umgesetzt wird. Ledoux verwendete dagegen uberschwanglich das Element der Saule (140 Stuck), das eigentlich nur Sakral- und Schlossbauten vorbehalten war, wenn auch in betont einfacher, rustikaler Form im dorischen Stil. Aber auch in dieser Form verletzte dieser ?Uberfluss an Schonheit“ die anerkannten Regeln von Luxus und Angemessenheit, die

convenance

, so dass der Konig den vorliegenden Entwurf ablehnte.

Modell der erbauten Saline (Blick von Westen)

Modell der erbauten Saline (Blick von Westen)

1774 zeichnete Ledoux seinen zweiten Entwurf. Erst jetzt stand der genaue Bauplatz fest und er beschaftigte sich nochmals eingehend mit den Arbeitsablaufen einer Saline. Großen Einfluss scheint auch die Diskussion um den Wiederaufbau des 1772 abgebrannten

Pariser

Krankenhauses, des

Hotel-Dieu

gehabt zu haben. Man forderte eine Bauform, die aufgelockert sein sollte, um die Brandgefahr zu mindern und die Beluftung zu verbessern. Der Arzt

Antoine Petit

veroffentlichte 1774 ein grundlegendes Schema fur Hospitalbau. Er entwarf eine kreisformige Anlage, mit Bauten, die wie Radspeichen um einen zentralen Pavillon mit Kuche und Kapelle angeordnet waren, Petit war gegen eine quadratische Form, die nicht nur mangelhaft zu beluften sei, sondern auch die Versorgung erschwerte.

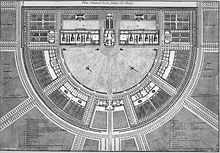

Der endgultige Gesamtgrundriss der neuen Saline von Chaux, der 1775 bis 1779 genau zwischen den Dorfern Arc und Senans realisiert wurde, zeigt einen halbkreisformigen Hof mit einem Durchmesser von 225 Metern. Zehn einzelne, nicht mehr zu einer geschlossenen Front vereinte

Pavillons

umstehen ihn, hinzu kommen

Stallungen

und Garten. Die gesamte Anlage ist ummauert. Das einzige Portalgebaude und vier weitere, ahnlich strukturierte Bauten folgen der Kreislinie im Suden, im Norden begrenzen die Fabrikationsgebaude und Verwaltungsbauten den Hof. Sie flankieren das Haus des Direktors, das den Mittelpunkt der ganzen Anlage bildet. Im Wesentlichen zeigt Ledoux eine Fabrikstadt, die in ihre Bestandteile zerlegt ist, die wiederum in klarer geometrischer Form angeordnet werden.

Das Portalgebaude zur Saline

Das Portalgebaude zur Saline

Portalbau:

Das Torhaus im Suden bildet den einzigen Zugang zur Anlage. Hier mundet eine schnurgerade Straße von der

Loue

, dem naheliegenden Fluss, kommend. Jeglicher

Verkehr

kann hier kontrolliert werden, der Salzdiebstahl wird auch dadurch minimiert, dass die

Arbeiter

die Saline nicht verlassen durfen. Neben den Wachposten beherbergt der Bau auch einen Richterraum, das Gefangnis und das Frischwasserreservoir. Der außen vorgelagerte Portikus besteht aus sechs fußlosen

dorischen

Saulen

, die einen schweren

Architrav

tragen. Er erinnert durch

Proportion

und mittleres verbreitertes

Interkolumnium

an die zeitgenossischen Darstellungen der

Propylaen

auf der Athener

Akropolis

, die Ledoux sicherlich kennt. Hinter dem

Portikus

ist die Durchfahrt durch das Gebaude als imitierte Steingrotte gestaltet, der Mitteltrakt des Baus ist zweigeschossig und mit einem geknickten

Pyramidendach

gedeckt, die Seitenflugel sind eingeschossig und mit

Walmdach

versehen.

Haus des Direktors:

Folgt man der von der Loue kommenden Straße durch das Portal weiter nach

Norden

, so fuhrt der Weg genau auf das Portal des Hauses des Direktors zu. Es ist das geometrische Zentrum der Anlage und flankiert von den eigentlichen Fabrikationsbauten. Dem

kubischen

Hauptkorper mit Pyramidendach und

Laterne

ist ein Portikus mit schweren

Rustika

-Saulen vorgestellt, deren Saulentrommeln durch kubische Einschube gegliedert sind, sodass sich ein beruhmtes Licht- und Schattenspiel ergibt. Ein

Okulusfenster

im

Tympanon

, das den Brennpunkt des Halbkreises der Saline markiert, symbolisiert das Auge des Direktors, der als direkter Vertreter des Konigs samtliches Geschehen im Hof uberwacht. Die Idee des

Panopticons

, des Uberwachungsturmes, ist ein altbekanntes Element, das einige Jahre spater

Jeremy Bentham

einem Gefangnisentwurf zugrunde legt. Hinter dem Portikus und dem Eingang folgt eine aufsteigende Treppenfolge, die in die

Kapelle

mit ihrem am hochsten Punkt installierten

Altar

mundet. Die Besucher des

Gottesdienstes

mussen den Gottesdienst auf den Stufen stehend nach oben blickend feiern, der

Direktor

folgt dem Geschehen hinter ihnen auf einer

Empore

. Seitlich dieses Bereiches liegen Wohn- und Verwaltungsraume.

Wohnhaus, Verwaltung und westliche Salzwerkstatt

Wohnhaus, Verwaltung und westliche Salzwerkstatt

Die Salzsteuergebaude

liegen westlich und ostlich des Hauses des Direktors, am Schnittpunkt der Geraden und des Halbkreises. Hier waren Verwaltungsraume und Wohnungen der

Vorarbeiter

und der

Baumeister

untergebracht. Die Eingangsfassaden zeigen zum Zentrum der Anlage hin, die Bauten sind wie alle Gebaude in teilweise rustiziertem Mauerwerk errichtet. Das Eingangsmotiv ahnelt dem des Stalles des Direktors: Ein Halbbogen ruht auf zwei Saulen, der vertiefte Durchgang unter dem somit akzentuierten Gesims in Kapitellhohe ist breiter als die Bogenbreite.

Salzwerkstatten:

Die beiden Salzwerkstatten links und rechts des Direktorenhauses sind einfache, rechteckige Bauten auf einem gewaltigen Grundriss von 81 × 28 Metern, hohe Walmdacher mit kleinen Gauben uberspannen die Feuerstellen mit ihren Salzsiedepfannen, Lagern und Trockenraumen. Die Eingange sind wieder durch Giebelportiken gekennzeichnet. Allerdings weisen sie keinerlei Saulen auf, drei großere bogenbekronte Offnungen und zwei mannshohe Turen bilden die Durchgange.

Wohnungen und Werkstatten:

Zwei der vier ubrigen Bauten des Runds sind den Werkstatten vorbehalten, zwei weitere nehmen in ihren eingeschossigen Seitenflugeln jeweils zwolf Wohnungen a vier Personen auf, die je aus einem einzigen Zimmer besteht, das uber einen Mittelflur erschlossen wird. Als eigentlichen Lebensraum der Arbeiterschaft plant Ledoux die sich uber zwei Geschosse mit

Galerie

erstreckende Gemeinschaftskuche, die auch das ganze Haus beheizen soll. Hier verwirklicht er sein Idealbild des Lebens in Gemeinschaft nach den Gesetzen der Natur. Der Haupteingang des Hauses liegt im hoheren, hier mit Dreiecksgiebel akzentuierten Mitteltrakt, er weist zum Haus des Direktors und besteht nur aus einem Rundbogenportal.

Original-Plan der erbauten Saline

Original-Plan der erbauten Saline

Ledoux errichtet in Chaux nicht nur eine einfache Fabrikanlage. Der Anspruch liegt hoher. Neben der rationalen Aufgliederung in einzelne Funktionen in einer aufgelockerten Geometrie, der Aufwertung der zuvor als minderwertig empfundenen Bauaufgabe und der neuartigen Architektur mit ihren rustikalen Motiven im Detail und der durch einfache Korper gepragten Großform liegen der Saline auch gesellschaftliche und politische Vorstellungen zugrunde. Die Staatsform, der

Absolutismus

ist in der Anlage ablesbar, das Haus des Direktors im Zentrum stellt auch das uneingeschrankte Machtzentrum dar. In totalitarer Weise werden von hier samtliche Ablaufe koordiniert und uberwacht, die Arbeiter als

Untertanen

unterliegen dem Direktor als Herrscher nicht nur physisch, durfen sie doch die Anlage nicht verlassen, sondern auch auf geistiger Ebene: Der Gottesdienst, eigentlich Feier und Stunde der Zuversicht, findet unter Aufsicht des Direktors, in seinem Haus und unter raumlich erniedrigenden Bedingungen statt. Nicht die Erkenntnis, Salz der Erde zu sein steht im Vordergrund, sondern Diener des Salzes.

Die abnehmend aufwendige Gestaltung der Portale legt eine Hierarchie der Teile der Saline dar: Direktor ? Wache ? Verwaltung ? Produktion ? Arbeiter.

Auf der anderen Seite bemuht sich Ledoux, jede Stufe der

Gesellschaft

gebuhrend zu wurdigen. Das Leben der Arbeiter soll durch das Erleben der

Gemeinschaft

aufgewertet werden, dieses Leben nach den Gesetzen der Natur soll durch einen anspruchsvollen baulichen Rahmen sowohl der Wohnungen als auch der Arbeitsstatten moglich werden. Der ideale Anspruch und die unmenschliche Realitat klaffen allerdings weit auseinander: Zimmer fur vier Personen werden aus kunstlerischen Grunden nur mit winzigen urnenformigen Fenstern belichtet und beluftet, aus gleichen Grunden verzichtet Ledoux auf Schornsteine in den Salzsiederaumen, in denen die Arbeiter ihre Zwolfstundenschichten zu verrichten haben, was zu Atemwegserkrankungen und fruhem Tod unter ihnen fuhrt.

Die Saline blieb bis 1895 in Betrieb. Mit dem folgenden Fall des Salzmonopols und der Salzsteuer konnte die Saline die ihr zugedachte Bedeutung nie erreichen. Außerdem war der Salzgehalt der genutzten Sole zu gering, um wirtschaftlich erfolgreiche Salzproduktion zu betreiben. In den 1920er Jahren unter

Denkmalschutz

gestellt, diente sie als Gestut, Lager, Kaserne und als Internierungslager wahrend des Zweiten Weltkrieges. Schließlich wurde sie saniert und die teilweise zerstorten Teile rekonstruiert, so dass die

Konigliche Saline von Arc-et-Senans

heute als Weltkulturgut ein Ledoux-Forschungszentrum, ein Museum uber die Salzgewinnung und ein Museum uber die Werke und Ideen des Erbauers Claude-Nicolas Ledoux sowie Gastezimmer beherbergt. Die beiden ehemaligen Salzwerkstatten werden heute als Veranstaltungszentrum fur Ausstellungen, Konzerte und Ahnliches genutzt. In der westlichen Salzwerkstatte ist das ?Centre de Lumiere“

[2]

installiert, in dem verschiedene UNESCO-Weltkulturstatten multimedial prasentiert werden. Im Direktorengebaude ist neben der Dauerausstellung zur Salzgewinnung auch Raum fur Wechselausstellungen.

Seit Juni 2022 ist der Halbkreis der Anlage zu einem vollstandigen Kreis erganzt. Bei Ledoux sollte durch die Schließung des Kreises eine ideale Stadt entstehen, heute besteht der zweite Halbkreis aus Garten, die im Sinne von Ledoux auch ein Idealbild reprasentieren: Das eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur, der hier veranschaulicht und erfahrbar gemacht werden soll. Insgesamt bilden jetzt die beiden Halbkreise einen ?Cercle immense“, der sich in standiger Veranderung befindet und zu Erkundungen einladt.

Fur blinde Besucher gibt es in der Eingangshalle eine

Blindenkarte

. Besichtigt werden sollte auf jeden Fall auch die historische Saline in Salins-les-Bains.

Die

Franzosische Revolution

beendete schlagartig das bauliche Schaffen von Claude-Nicolas Ledoux, war er doch Vertreter und Baumeister des

Ancien Regime

. 1793 wurde er fur ein Jahr in Haft genommen und entging einer Ermordung durch die

Revolutionstribunale

. Sein Leben wurde in der Folge von Gonnern finanziert, Ledoux widmete sich ganz der theoretischen Arbeit und Aufarbeitung seines Gesamtwerkes.

Bevor Ledoux 1806 starb, konnte nur der erste Band seines auf vier Bande angelegten Werkes

L’Architecture consideree sous le rapport de l’art, des moeurs et de la legislation

veroffentlicht werden. Er enthalt die Beschreibung einer

Chaux

genannten idealen Stadt in Form eines

Reiseberichtes

, der voller Anspielungen und Zitate klassischer Autoren steckt. Wie der Titel verrat, wird nicht nur die Architektur der Stadt beschrieben, sondern auch die sie bewohnende Gesellschaft, die Sitten und die Moralvorstellungen. Ledoux sagt uber den Architekten: ?Alles fallt in seinen Bereich ? Politik, Sittlichkeit, Gesetzgebung, Kultur und Regierung“, er sei ?Rivale des Schopfers“. Die Stadt mit der ja tatsachlich errichteten Saline im Zentrum wird als teilweise existent, teilweise im Bau beschrieben. Tatsachlich enthalt die Fabrikanlage ja schon ?urbanistisches Potential“ zum weiteren Ausbau, der Rest ist Utopie eines zur Untatigkeit verdammten Baumeisters, der sich und sein Werk in der gerade errichteten neuen Staatsordnung zu verteidigen versucht, die Selbstrechtfertigung reicht bis zur Anbiederung an die neue Ordnung.

Obwohl Ledoux es anders darstellt, stammen die dargestellten Entwurfe aus der langen Zeit von 1774 (Salinenentwurf) bis ins 19. Jahrhundert. Widerspruche machen eine beschriebene Gesamtkonzeption unglaubwurdig, die Entwurfe reichen von Realisiertem uber durchgearbeitete Ideen bis zu literarisch notwendigen Ausschmuckungen. Grundsatzlich scheint eine Realisierung einer neuen Stadt im Wald von Chaux vor der Revolution denkbar gewesen zu sein.

Savoyen

, Frankreich, und die autonome Provinz Franche-Comte suchten am wirtschaftlichen Erfolg der Stadt Genf teilzuhaben und projektierten Gegenstadte in der Umgebung. Von diesen Vorhaben kam aber lediglich das savoyische Projekt in

Carouge

zur Ausfuhrung. Es liegt direkt an der sudlichen Grenze Genfs, Chaux hingegen liegt 100 Kilometer entfernt.

Die vermutlich alteste Darstellung Ledoux’ von Chaux zeigt einen

Grundriss

, der ohne auf die Umgebung sonderlich einzugehen, in den realen Plan des Waldes von Chaux eingetragen ist. Die Stadt legt sich kreisformig um die realisierte Salinenanlage.

Die Saline ist zu einem vollstandigen Kreis erweitert. Die funf neuen, gespiegelten Bauten beinhalten

Rathaus

und

Kasernen

. Auch dieser Bezirk wird von einer Mauer umgeben, der Kern der Stadt ist somit unzuganglich. Hinter einem die Mauer einschließenden Boulevard folgt die ringformige Wohnbebauung von unterschiedlicher Dichte: Im Suden liegen geschlossenere Hofbebauungen mit Nutzgarten, im Norden palaisartige Grundrisse mit Ziergarten. Im Osten und Westen liegen zwei offentliche Platze, die

Kirche

und

Gericht

in Form von Langsbauten aufnehmen. Die gesamte Stadt ist von einem ringformigen Wall umgeben, der den Charakter der Grenzstadt unterstreicht. Der Gesamtentwurf beruht eher auf formalen Beweggrunden als auf funktionalen.

Modell der Erweiterung zur Idealen Stadt

Modell der Erweiterung zur Idealen Stadt

Die jungere Perspektive der Stadt Chaux zeigt zunachst starke Ubereinstimmungen mit dem Grundriss. Saline und Kasernen bilden das ummauerte Zentrum. Aber statt dem strengen Gurtelprinzip zu folgen, fließt die Stadt nun in die

Landschaft

, sie wird, wie im Folgenden zu sehen sein wird, immer mehr zur Stadt im

Wald

. Sie wird zu physischer Umgebung fur eine tugendhafte, ideale Gesellschaft. Die offentlichen Bauten prasentieren sich als Zentralbauten, die Kirche liegt jetzt im Westen, ein Markt im Osten. Neu hinzu kommen

Borse

,

Bad

und weitere kirchenartige Gebaude, sodass die Anzahl der eigentlichen Wohnhauser schwindet.

Ledoux zeigt zahlreiche dieser offentlichen Großbauten in Einzelansichten. Einige stehen in stadtischen Gefugen, andere sind schon komplett in Wald- und Felslandschaften versetzt, die an

Arkadien

erinnern. Ihnen allen zu Eigen ist das

Zentralbau

motiv als Unterstreichung des Ledoux’schen Gemeinschaftsideales, das er in den Beschreibungen seines Textes immer wieder hervorhebt. Hier fallt auf, dass die literarische Schilderung der Nutzung und der Gesellschaft wichtiger wird als Stimmigkeit in

Architektur

und

Stadtebau

.

Die Darstellungen der Louebrucke ist gleichzeitig die jungste Darstellung der Stadt. Sie ist im Hintergrund asymmetrisch und regellos in die Landschaft gewurfelt, diese ist wiederum reine Phantasie und hat wenig mit der Umgebung von Arc-et-Senans zu tun. Auch die Umgebung der projektierten Kanonenfabrik, die den Osten Frankreichs versorgen sollte, zeigt eine Stadt in der

Natur

. Sie stellt damit einen weiteren gewerblichen Bau von Chaux dar. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Ledoux der Stadt eine industrielle Grundlage verleiht, er sich also von traditionellen Stadtgrundungsgrunden wie Handelsforderung oder militarischen Notwendigkeiten entfernt und die wirtschaftliche Existenzgrundlage der Stadte des spaten 19. Jahrhunderts vorwegnimmt.

Modell des geplanten ?Haus des Flusswachters“

Modell des geplanten ?Haus des Flusswachters“

Beruhmt sind zahllose Entwurfe von Ledoux, die ideale Behausungen einzelner Berufe, nie aber stadtische Wohnformen darstellen. Im Sinne der ?architecture parlante“ sind Nutzung und Bewohner am Außeren ablesbar: Das Haus des Kohlers scheint aus geschichteten Briketts zu bestehen, das Haus des Holzfallers besteht aus imitierten Holzstammen; Ledoux verweist hier auf

Laugiers

?

Urhutte

“. Das Haus des Flusswachters umschließt den Fluss schließlich auch physisch. Ledoux hat sich von der Stadt im herkommlichen architektonischen Sinne entfernt, er beschreibt ideale Architekturen in einer idealen Gesellschaft.

In diesem Sinne sind auch seine erfundenen Bautypen zu verstehen.

Neologismen

wie Pacifere (friedensstiftendes Schiedsgericht) oder Panaretheon (Haus der vollendeten Tugend) erinnern an antike Bauten, ihre Funktion ist die Vermittlung von Tugend, Gemeinschaft, Bruderlichkeit. Ledoux schweben Ideale der

Freimaurerei

vor, und er glaubt, dass der Einzelne durch Architektur zu beeinflussen sei. Wissensvermittlung ist eine weitere Grundlage seiner Gesellschaft, so tragen zahlreiche seiner Bauten Inschriften und bildliche Darstellungen zu den verschiedensten Themen.

Wie entschieden sich Ledoux vom stadtischen

Wohnen

entfernt und das

Landleben

idealisiert, zeigt der Entwurf des cenobies, eines klosterahnlichen Baues fur Gemeinschaften im Wald. In dieser Stadt unter einem Dach findet eine Ruckkehr zur Urgesellschaft statt: ?Durch den Umgang mit den Menschen in unserer Umgebung konnen wir entweder tugend- oder lasterhaft werden, wie der rauhe oder der glatte Kieselstein: Gluck und Wohlbefinden lassen sich also in dem angenehmen Gefuhl gemeinschaftlicher Vergnugung finden. Daher jene cenobies, erbaut im Schatten stiller Walder, wo weise Manner gemaß den schlichten Gesetzen der Natur zusammenleben und das wunschenswerte Gluck der fabelhaften Zeiten des Goldenen Zeitalters zu verwirklichen suchen.“

Die Gemeinschaftsidee bei den cenobies und den anderen Projekten offentlicher Bauten werden durch Zentralbauten oder -anlagen mit ihrer klaren Mitte deutlich, so wie sich dies bei den Arbeiterhausern der Saline andeutete.

Der

Kreis

ist die ideale Form fur die Zentralbauidee. In der Idealisierung der Natur spielt der Kreis ebenfalls eine große Rolle: ?Alles ist kreisformig in der Natur. Der Stein, der ins Wasser fallt, verbreitet unbestimmte Kreise, die Schwerkraft wird von der Rotationsbewegung unaufhorlich bekampft; die Luft, das Meer, sie bewegen sich in standigen Kreisen; der Magnet hat seine strudelnden Magnetfelder; die Erde ihre Pole (…); die Satelliten des Saturn und des Jupiter drehen sich um diese; schließlich kreisen die Planeten in ihrem immensen Orbit.“

Ledoux’ radikalster Entwurf, der

Friedhof

, zeigt in seinem Kern sogar eine

Kugel

. Sie ist zur Halfte im Boden versenkt und von konzentrischen Katakomben umgeben. Als Zentrum der ?Stadt der Toten“ ist sie nicht betretbar, die Kugel ist Mitte der Gemeinschaft der Toten, sie ist fur Ledoux nun auch Bild der Natur, ja des Universums.

Das Idealstadtprojekt von Chaux ist wie die meisten Idealstadtentwurfe die

Idee

eines einzigen Menschen, hier also Claude-Nicolas Ledoux. Sein dem Entwurf zugrunde liegendes Gesellschaftsbild allerdings ist nicht einheitlich und von Widerspruchen gepragt. Ledoux war kein Republikaner, er war Anhanger der

Monarchie

und der

Aufklarung

. Statt der Egalisierung aller Menschen wollte er zunachst jede Stufe der sozialen Leiter gebuhrend wurdigen. Dabei gibt es gewaltige Unterschiede zwischen gelegentlich naiv anmutenden architektonischen Wohltaten und der Nutzung in der Realitat. In seinen spateren Schriften taucht dann eine reformierte Gesellschaft auf, die auf Prinzipien der

Tugend

, der Weisheit, der Vernunft und der Erkenntnis aufbaut. Die Gemeinschaft der Menschen erlebbar zu machen, zeichnete Ledoux’ Einzelarchitekturen aus. Die Mitte als Entwurfsprinzip gibt es allerdings nicht in den Stadtgrundrissen, sie lassen sich so als altere Ideen erkennen. In jungeren Fassungen tauchen Stadtansichten deshalb nicht mehr auf.

Jedes Element der Gesellschaft und der Architektur war fur Ledoux eigenstandig, aber in den Zusammenhang eingebunden. Diese Erkenntnis von

Rousseaus

Gesellschaftsvertrag

veranlasste den Architekten zur individuellen Gestaltung jedes Baues in freistehender Form, womit er fur

Emil Kaufmann

(1935) zum Begrunder der autonomen Architektur und damit der modernen Architektur wurde. Trotzdem bediente sich Ledoux auch noch barocker Elemente: Der halbkreisformige Platz, der als Buhne zur Auffuhrung der Gesellschaftsordnung diente, ist auf ein absolutes Zentrum ausgerichtet.

- Bildergalerie

-

Bossierte Saulen am Haus des Direktors

-

Dekorative Urne, aus der die Sole fließt

-

Innenansicht der westlichen Salzwerkstatt

-

Projekt

- Anne Sefrioni:

Die konigliche Saline von Arc-et-Senans.

Editions Scala u. a., Paris 2004,

ISBN 2-86656-274-7

.

- Ruth Eaton:

Die ideale Stadt. Von der Antike bis zur Gegenwart.

Nicolai, Berlin 2003,

ISBN 3-87584-100-X

.

- Michel Gallet:

Claude-Nicolas Ledoux. Leben und Werk des franzosischen ?Revolutionsarchitekten“.

Aus dem Franzosischen ubertragen von Bettina Witsch-Aldor. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1980,

ISBN 3-421-02800-1

.

- Johannes Langner:

Chaux ? Die Regel der Natur.

In: Michael Maaß, Klaus W. Berger (Red.):

Klar und lichtvoll wie eine Regel. Planstadte der Neuzeit.

Braun, Karlsruhe 1990,

ISBN 3-7650-9026-3

.

- Claude-Nicolas Ledoux:

L’Architecture consideree sous le rapport de l’art, des moeurs et de la legislation.

A. Uhl, Nordlingen 1981,

ISBN 3-921503-60-4

. (

Faksimile

von 1804) Kommentierte Neuausgabe (edition annotee) herausgegeben von der Saline Royale und den Editions du Patrimoine des Centre des monuments nationaux, Arc-et-Senans und Paris 2023,

ISBN 978-2-7577-0865-1

- Winfried Nerdinger

(Hrsg.):

Revolutionsarchitektur. Ein Aspekt der europaischen Architektur um 1800.

Begleitband zur Ausstellung des

Deutschen Architekturmuseums

1990. Hirmer, Munchen 1990,

ISBN 3-7774-5200-9

.

- Anthony Vidler:

Claude-Nicolas Ledoux.

Birkhauser, Basel 1988,

ISBN 3-7643-2201-2

.

- Wolf Jockel:

Die große Saline von Salins-les-Bains und die konigliche Saline von Arc-et-Senans: UNESCO-Weltkulturerbe im Jura (2019/2023) https://paris-blog.org/2019/07/14/die-grosse-saline-von-salins-les-bains-und-die-koenigliche-saline-von-arc-et-senans-unesco-weltkulturerbe-im-jura/

- Claude-Nicolas Ledoux: Die Saline von Arc-et-Senans.

Dokumentarfilm, Frankreich, 2004, 26 Min., Buch und Regie: Stan Neumann, Produktion:

arte

France, Reihe

Baukunst

, Erstsendung: 1. September 2008,

Inhaltsangabe

bei arte.

- ↑

From the Great Saltworks of Salins-les-Bains to the Royal Saltworks of Arc-et-Senans, the Production of Open-pan Salt.

In:

whc.unesco.org.

World Heritage Centre,

abgerufen am 1. September 2023

(englisch).

- ↑

Le Centre de Lumieres.

In:

salineroyale.com.

Abgerufen am 1. September 2023

.

47.032777777778

5.7777777777778

Koordinaten:

47° 1′ 58″

N

,

5° 46′ 40″

O

| Historische Stadtzentren:

|

Bischofstadt

Albi

(2010) |

Bordeaux

, Port de la Lune (2007) |

Carcassonne

(1997) |

Le Havre

(2005) |

Lyon

(1998) |

Nizza

(2021) |

Seineufer von Paris

(1991) |

Provins

(2001) |

Straßburg: von der Grande-Ile zur Neustadt

(1988, 2017) |

Abteikirche

und Stadthugel von

Vezelay

(1979) |

Bedeutende Kurstadte Europas

:

Vichy

(2021)

|

|

| Bauwerke:

|

Abtei von Fontenay

(1981) |

Abteikirche von Saint-Savin

(1983) |

Belfriede in Belgien und Frankreich

(2005) |

Canal du Midi

(1996) |

Das architektonische Werk von Le Corbusier

(2016) |

Festungsanlagen von Vauban

(2008) |

Grab- und Gedenkstatten des Ersten Weltkriegs (Westfront)

(2023) |

Große Saline von Salins-les-Bains

und

Konigliche Salinen von Arc-et-Senans

(1982) |

Kathedrale von Amiens

(1981) |

Kathedrale von Bourges

(1992) |

Kathedrale von Chartres

(1979) |

Kathedrale Notre Dame, ehemalige Abtei Saint-Remi und Palais du Tau in Reims

(1991) |

Leuchtturm von Cordouan

(2021) |

Maison Carree in Nimes

(2023) |

Mont-Saint-Michel und seine Bucht

(1979) |

Papstpalast

,

Kathedrale

und

Brucke von Avignon

(1995) |

Platze Stanislas, de la Carriere und d’Alliance in Nancy

(1983) |

Pont du Gard

(1985) |

Romische und romanische Denkmaler von Arles

(1981) |

Schloss Fontainebleau

und sein Park (1981) |

Schloss und Park von Versailles

(1979) |

Theater

und

Triumphbogen

von Orange (1981)

|

| Archaologische Statten:

|

Chauvet-Grotte bei Vallon-Pont-d’Arc

(2014) |

Prahistorische Pfahlbauten um die Alpen

(2011) |

Vezere-Tal: Fundorte und Hohlenmalereien

(1979)

|

| Kultur- und Naturlandschaften:

|

Bergbaugebiet Nord-Pas de Calais

(2012, K) |

Bezirk

Saint-Emilion

(1999, K) |

Buchenurwalder und Alte Buchenwalder der Karpaten und anderer Regionen Europas

(2021, N) |

Causses und Cevennen

(2011, K) |

Climats, Weinbaugebiete des Burgund

(2015, K) |

Franzosische Sud- und Antarktisgebiete

(2019, N) |

Golf von Porto: Piana Calanche, Golf von Girolata und Naturschutzgebiet Scandola

(1983, N) |

Lagunen von Neukaledonien

(2008, N) |

Mont Perdu

(1997, K/N) |

Tal der Loire

? Zwischen

Sully-sur-Loire

und

Chalonnes-sur-Loire

(2000, K) |

Taputapu?tea

(2017, K) |

Vulkane und Walder des Pelee und die Pitons im Norden von Martinique

(2023, N) |

Vulkanlandschaft auf La Reunion

(2010, N) |

Wege der Jakobspilger in Frankreich

(1998, K) |

Weinberge, Weinhauser und Weinkeller der Champagne

(2015, K)

|