Das

Hauspferd

(

Equus caballus

) ist ein weit verbreitetes

Haus

- bzw.

Nutztier

, das heute in zahlreichen

Rassen

auf der ganzen Welt existiert.

Das Hauspferd ist die domestizierte Form des

Wildpferdes

, das mit den

Eseln

und

Zebras

die Familie der Pferde (Einhufer,

Equidae

) innerhalb der Ordnung der

Unpaarhufer

(Perissodactyla) bildet.

Merkmale

Außeres

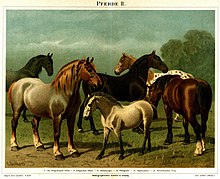

Unterschiedliche Pferde (Lithographie)

Unterschiedliche Pferde (Lithographie)

Falbfarbene

Fjordpferde

auf der

Schwabischen Alb

. Typisches Merkmal: der dunkle

Aalstrich

Falbfarbene

Fjordpferde

auf der

Schwabischen Alb

. Typisches Merkmal: der dunkle

Aalstrich

Pferd mit Kupfermaul und Stern

Pferd mit Kupfermaul und Stern

Fohlen konnen den Erwachsenen schon kurz nach der Geburt folgen (hier saugendes

Brumby

-Fohlen).

Fohlen konnen den Erwachsenen schon kurz nach der Geburt folgen (hier saugendes

Brumby

-Fohlen).

Gegenseitiges Knabbern ist ein freundlich gemeintes Sozialverhalten

Gegenseitiges Knabbern ist ein freundlich gemeintes Sozialverhalten

Walzen ist ein Bedurfnis und ein Zeichen von Wohlbefinden.

[1]

Walzen ist ein Bedurfnis und ein Zeichen von Wohlbefinden.

[1]

Flehmen

Flehmen

Nach hinten auskeilende Stute

Nach hinten auskeilende Stute

Karyotyp

eines mannlichen Hauspferds

Karyotyp

eines mannlichen Hauspferds

Das Aussehen des Hauspferdes variiert in seinem Korperbau, der Korpergroße, Fell und Farbe. Je nachdem, zu welchem Zweck Pferde gezuchtet werden, unterteilt man deren Typen in sogenannte

Kaltbluter

,

Warmbluter

,

Vollbluter

,

Halbbluter

und

Ponys

. Die Bezeichnungen Kalt-, Warm- und Vollblut richten sich nicht nach der Warme oder gar Menge des Blutes des Pferdes, sondern benennen das vorwiegende Temperament des jeweiligen Pferdetyps. So reagieren Kaltbluter im Allgemeinen eher ruhig und wenig schreckhaft, wahrend Vollbluter eher als nervos und leicht erregbar gelten.

- Vollbluter basieren auf der

Araberzucht

und werden meist als Sportpferde eingesetzt. Man unterscheidet

Arabisches Vollblut

(ox) und

Englisches Vollblut

(xx). Beide Rassen sind meist sehr sensibel und bis zu 70 km/h schnell (Maximalgeschwindigkeit; die maximale Durchschnittsgeschwindigkeit auf 160 km betragt etwa 12?20 km/h

[2]

).

- Kaltbluter sind alle Pferderassen mit einem deutlich kraftigeren Korperbau, aber auch einem sehr viel sanfteren Gemut. Diese Zuchten stammen haufig aus kalteren Regionen. Aufgrund des ruhigen Temperaments und des kraftigen Korperbaus eignen sich diese Pferderassen besser als andere zum Ziehen schwerer Kutschen und als

Ruckepferde

.

- Warmbluter sind Zuchten, die mit einer

Kreuzung

von Kalt- und Vollblutern begannen. Bei diesen teils jahrhundertealten Zuchten wird versucht, die Vorteile beider Rassen hervorzuheben; das heißt, die Eleganz und Geschwindigkeit der Araber sowie das ruhige Temperament und die Robustheit der Kaltbluter. Da dies im Laufe der Jahrhunderte immer besser gelang, eignen sich Warmbluter fur praktisch alle Aspekte des Pferdesports. Diese Zuchten wurden inzwischen zu eigenen Rassen erklart.

- Halbbluter nennt man Pferde, die aus einer Kreuzung von Vollblutern mit einer anderen Pferderasse hervorgegangen sind, es muss also ein Elternteil ein Vollblut-Araber sein. Nachkommen zweier Halbbluter erfullen dieses Kriterium nicht mehr.

- Ponys sind Kleinpferde unter 1,48 m

Widerristhohe

(auch Stockmaß) mit meist stammigem Korperbau, starkem Gebiss und langer Lebenserwartung, die robust gehalten und zum

Reiten

und

Fahren

verwendet werden konnen.

Pferde sind

Zehenspitzenganger

, die allein auf der dritten, mittleren

Zehe

laufen. Die restlichen Zehen sind zuruckgebildet und am Skelett des Vorderbeins als rudimentare

Griffelbeine

erhalten. Weil die Augen seitlich am Kopf liegen, konnen Pferde fast rundum sehen (350°), haben jedoch ein schlechtes raumliches Sehvermogen. Was sich aber genau vor ihrer Nase oder hinter ihnen befindet, bemerken sie erst, wenn sie den Kopf drehen. Pferde sind zwar nicht

farbenblind

, konnen aber nicht alle Farben voneinander unterscheiden. Braun, grun und grau konnen Pferde nicht auseinanderhalten ? Farben wie weiß, rot, gelb und blau sehen sie hingegen besonders gut. Pferde sehen im Dunkeln besser als Menschen, brauchen jedoch langer, um sich auf schnelle Hell-Dunkel-Anderungen einzustellen.

Das Gehor des Pferdes ist sehr fein. Jede Ohrmuschel ist um 180° drehbar, dadurch ist das Pferd imstande, seine Ohren so zu stellen, dass es in alle Richtungen gezielt horen kann.

Weiteres zum

Korperbau

des Pferdes siehe:

Exterieur (Pferd)

.

Um in ihrem ursprunglichen Lebensraum vor

Raubtieren

sicher zu sein, entwickelten sich mit der Zeit verschiedene

Fellfarben

des Pferdes, eine der ersten davon war ein heller Braunton, der

falb

genannt wird. Typische Vertreter sind etwa die norwegischen

Fjordpferde

oder

Dulmener

, die sich außerdem durch einen deutlichen dunklen

Aalstrich

in der Mahne auszeichnen.

Um ein Pferd außerlich von anderen unterscheiden zu konnen, kann man sich die

Abzeichen

auf seinem Gesicht, seinem Korper und seinen Beinen zunutze machen. Die haufigsten Abzeichen im Gesicht sind: Stern, Schnippe, Flocke und Laterne, wobei man zwischen regelmaßig und unregelmaßig unterscheidet. Die Abzeichen von Stirn bis Maul werden generell als Blesse bezeichnet. Pferde konnen auch ein Krotenmaul, Kupfermaul, Milchmaul oder Mehlmaul haben, Letzteres ist besonders haufig beim

Mongolischen Wildpferd

oder beim

Exmoor-Pony

zu sehen.

Selten, je nach Rasse und Zuchtgebiet, kommen auch Aalstriche vor, die sich teilweise in Schweif und Mahne fortsetzen. Bei ?urtumlichen“ Rassen konnen auch Kreuze (Aalstrich und ein Querstreifen uber beide Schultern) oder Streifen auf den Beinen vorkommen. Kreuze und Streifen an den Beinen sind bei Pferden eher selten, bei Eseln hingegen recht haufig.

An den Beinen unterscheidet man lediglich die Hohe des Abzeichens, wobei ein ?hochweißer Fuß“ das großte und die ?weiße Krone“ das kleinste ist. Zur Identifizierung von Sportpferden werden auch Fellwirbel und Kastanien (Hornreste auf der Innenseite der Beine, Reste der funften Zehe) herangezogen (s. a.

Abzeichen

). Heutzutage konnen Turnierpferden

Transponder

eingesetzt werden, auf denen die personlichen Daten des Besitzers und die

Lebensnummer

des Pferdes gespeichert sind.

Das bleibende Gebiss der Pferde hat 36 bis 44 Zahne, das

Milchgebiss

der Fohlen hat 24 bis 28 Zahne (siehe auch

Zahnformel

und

Zahnaltersschatzung

).

Große, Alter, Fortpflanzung

Pferde erreichen je nach Rasse zwischen 40 cm (Minipony) und 220 cm (

Shire Horse

) Schulterhohe (

Widerrist

). Pferde mit einer Widerristhohe bis 148 cm bezeichnet man als Ponys. Alle Pferde, die dieses Maß uberschreiten, werden als

Großpferde

bezeichnet. Das Gewicht der Ponys und Großpferde kann zwischen 90 kg (

Falabella

) und 1200 kg (

Shire

) liegen.

Korperlich ausgewachsen sind Pferde mit sieben Jahren. Großpferde konnen ein Alter von etwa 20 bis 35 Jahren erreichen, Ponys konnen dagegen in seltenen Fallen bis zu 50 Jahre alt werden. Das hochste je fur ein Großpferd belegte Alter betragt

62 Jahre

. Das zu erreichende Lebensalter ist von Rasse, Haltungsbedingungen und Nutzung abhangig.

Stuten werden mit 12 bis 18 Monaten geschlechtsreif, Hengste erreichen die

Geschlechtsreife

zwischen dem 12. und 20. Lebensmonat. Die

Tragezeit

betragt bei allen Pferden rund 330 Tage (11 Monate) mit einer Streuung von 320 bis 355 Tagen. Je fruher im Jahr der Geburtstermin liegt, desto langer ist meist die Tragezeit. Der Brunstzyklus (

Rosse

) beginnt im Fruhjahr mit der starksten Rosse und nimmt dann immer weiter ab. Bedingt durch Wetterverhaltnisse und Umgebung kann die Rosse verschieden stark und lang sein. In Stallhaltung und bei intensiver Futterung konnen auch im Winter Trachtigkeiten erzeugt werden. Stuten sind nur alle 21 bis 24 Tage rossig. Nach ungefahr 11 Monaten bringt die Stute ihr Fohlen zur Welt, welches direkt danach versucht aufzustehen. Dies ist fur ein Fohlen in freier Wildbahn wichtig, da es sonst Fressfeinden zum Opfer fallen wurde.

Verhalten, Zucht und Haltung

Das Pferd ist ein typisches

Herdentier

und hat deshalb eine ausgepragte Korpersprache zur Verstandigung der Tiere untereinander.

Die beweglichen Ohrmuscheln konnen in alle Richtungen gestellt werden. Stehend abwechselnd nach vorne und hinten gerichtet, zeigt das Pferd Aufmerksamkeit und Neugierde, auch gegenuber dem Reiter und Kutscher. Werden die Ohren jedoch nach hinten an den Kopf angelegt, ist dies eine Warnung an einen vermeintlichen Aggressor und signalisiert meistens die bevorstehende

Abwehr

einer empfundenen Bedrohung oder eines Unterwerfungsversuchs mit Hufen oder Zahnen. Hangen die Ohren schlapp zur Seite, so ist dies entweder ein Zeichen fur Unwohlsein und/oder Mudigkeit oder ein Ausdruck von Unterwerfung, aber auch Entspannung. Letzteres kann, wenn die Augen dabei halb geschlossen sind, auch ein Zeichen fur Zufriedenheit sein.

Die kleinste soziale Einheit ist eine Gruppe

[3]

von 3 bis maximal 35 Tieren.

[4]

Die absolute Obergrenze ist unklar, da bei großeren Gruppen (20?35 Tiere) oftmals mehrere Hengste vorhanden sind, wobei eine klare Trennung in Untergruppen nicht zu erkennen ist. Innerhalb der Gruppe herrscht eine klar festgelegte

Rangordnung

. Bei Anderungen innerhalb der Gruppenstruktur, also z. B. Hinzukommen eines neuen Tieres oder Abgang eines Gruppenmitglieds, wird die Rangfolge neuerlich festgelegt. Dies geschieht meist durch Korpersignale wie Drohgebarden, aber auch Bisse und Tritte, wenn erforderlich. Auch das Beobachten von Interaktionen zwischen anderen Gruppenmitgliedern kann zu einer Anderung der Rangordnung des beobachtenden Tieres fuhren. Dass Pferde die Interaktionen ihrer Gruppenmitglieder beobachten und ihre Rangposition danach anpassen, konnte 2008 nachgewiesen werden.

[5]

Die Rangfolge kann außerdem durch heranwachsende Tiere in Frage gestellt werden, die im Laufe ihrer Entwicklung ihre Position in der Herde verandern. Hierbei ist jedoch oft zu beobachten, dass Jungtiere einer in der Rangfolge eher niedrig angesiedelten Stute ebenfalls eine niedrige Rangfolge einnehmen, wohingegen die Jungtiere einer ranghohen Stute auch bessere Aussichten auf eine hohere Rangposition haben.

Gruppen bestehen aus mehreren Stuten und ihren Fohlen sowie einem Hengst, bei großeren Gruppen manchmal mehreren Hengsten.

In der Regel bleiben Stuten in einer Gruppe zusammen, junge Hengste werden dagegen mit dem Erreichen der Geschlechtsreife vom

Alphatier

(Leithengst) aus der Herde vertrieben und bilden dann Jungverbande. In diesen messen sie ihre Krafte gegeneinander, um eines Tages eine eigene Herde zu erobern, indem sie den Leithengst zu einem Kampf herausfordern und besiegen. Vielfach leben ausgewachsene oder altere Hengste auch als Einzeltiere.

Manchmal losen sich einzelne oder mehrere Stuten aus einer bestehenden Gruppe heraus und schließen sich anderen Gruppen oder einem jungeren Hengst an und bilden mit ihm eine neue Gruppe.

Pferde sind

Fluchttiere

, was sich auch auf

ihr Schlafverhalten

auswirkt. Esel hingegen haben eine angeborene

Flucht

- oder Kampfreaktion. Esel leben, im Gegensatz zu Pferden, oftmals alleine mit ihren Fohlen und eine sofortige Flucht ist deshalb nicht immer moglich, ohne das Fohlen zu gefahrden.

[6]

In der Haltung als

Haus

- oder

Nutztier

sind in Zentraleuropa vor allem Stuten und

Wallache

verbreitet (auf der

Iberischen Halbinsel

Hengste anstatt Wallache), die sich in den meisten Fallen problemlos in eine mehr oder weniger große Gruppe einfugen. Hengste gelten wegen ihres

Geschlechtstriebs

und manchmal auch wegen der damit verbundenen moglichen Aggressivitat (Anwesenheit einer rossigen Stute und weiterer Hengste) als schwerer zu halten. Bemerken ein Hengst und eine rossige Stute einander, versuchen beide meist alles, um zueinander zu gelangen ? bei unangepasster Einzaunung der Weide oder des Stalls konnen sich die Tiere dabei Verletzungen zufugen. Hengste werden deshalb meist auf eigenen Weiden oder in abgetrennten Stallen gehalten. Zum

Decken

treffen sie meist nur kurz eine Stute. Oft wird die

kunstliche Besamung

vorgezogen, um Transport und Krankheitsubertragung zu vermeiden.

Die naturlichste Haltung eines Hengstes ist, ?Chef“ einer stabilen Stutengruppe (oder einer einzelnen Stute) zu sein. Das kann nur selten beobachtet werden. Vorteile sind der fast 100%ige Zuchterfolg, ausgeglichene Tiere und Fohlen mit einer guten Sozialisierung.

[7]

Die Haltung in Hengstgruppen gelingt nur, wenn genugend Platz vorhanden ist und Stuten nicht in der Nahe sind. Hengste gelten als schwierig, weil sie sehr emotional und sensibel auf ihre Umgebung reagieren. Sie konnen sehr schnell und heftig agieren. Dies erfordert im Umgang mit ihnen Konzentration, Voraussicht und Verstandnis.

[8]

Karyotyp und Genom

Das Pferd enthalt in den

Zellkernen

seine

genetische Information

in Form von 32

Chromosomenpaaren

(davon ein

Geschlechtschromosomenpaar

). Das

Genom

eines weiblichen

Englischen Vollbluts

namens ?Twilight“ war 2007 die Grundlage fur die erste

vollstandige Analyse

eines Pferdegenoms; es enthalt 2.474.929.062

Basenpaare

. Eine Schatzung uber die Anzahl der Gene ist nicht bekannt.

[9]

[10]

[11]

Domestizierung und Geschichte

Abstammung

Reitpferde auf einer Weide

Reitpferde auf einer Weide

Hauptsachlich in

Mittel-

und

Westasien

basierten einige der ortlich bestehenden

archaologischen Kulturen

des

Spatneolithikums

und der

Fruhbronzezeit

weitgehend auf der Nutzung der Pferde als Rohstoffquelle, nicht nur zu Nahrungszwecken, sondern auch fur die Werkzeugherstellung. Zu den bekanntesten Kulturgruppen, die das Pferd nutzten, gehoren die

Chwalynsk-Kultur

in

Russland

, die

Jamnaja-Kultur

und die

Botai-Kultur

in Nord-

Kasachstan

. Diskutiert wurde lange, ob die genutzten Pferde Wildfange oder domestizierte Tiere waren. Zumindest die Pferde der sich um 3500 v. Chr. herausformenden Botai-Kultur weisen fur Trensen typischen Abnutzungsspuren an den

Pramolaren

auf, was auch auf eine Verwendung zum Reiten deuten kann, was die Beweglichkeit beim Huten und Aufenthaltswechsel erheblich erleichtert hatte.

[12]

[13]

[14]

[15]

Der Ansicht wird teilweise widersprochen

[16]

eine Studie aus dem Jahr 2018 an Pferdefragmenten aus der Botai-Kultur ergab, dass diese eventuell fruhen domestizierten Pferde jedoch nicht in der Linie der heutigen Hauspferde stehen. Stattdessen bilden sie die Basis des

Przewalski-Pferdes

, das lange Zeit als ursprungliche Wildform galt.

[17]

Das heutige Hauspferd (fruher

Equus przewalskii f. caballus L.

benannt).

Librado et al. (2021) stellten fest, dass alle heutigen Hauspferde auf Mutationen sudlich der Unterlaufe des

Don

und der

Wolga

um etwa 3000 v. Chr. zuruckgehen. Dort herrschte um diese Zeit die spatneolithische

Jamnaja-Kultur

, sudlich davon die

Maikop-Kultur

.

[18]

[19]

Im Laufe der Zeit wurden immer wieder regional Wildformen eingekreuzt.

[20]

[21]

DNA-Analysen

an Funden pleistozaner und fruhholozaner Wildpferde und an Hauspferden des Neolithikums sowie der

Bronze-

und

Eisenzeit

erbrachten eine relativ hohe Farbvielfalt, die sich vermutlich erst in der Domestikation und Zucht herausgebildet hat.

[22]

[23]

Zu einem ahnlichen Ergebnis kam bereits eine Studie aus dem Jahr 2019, die darauf hinwies, dass bei heutigen Hauspferden ein bedeutender Einfluss persischer Tiere besteht, der sich erst im letzten Jahrtausend durch die teils starke

islamische

Pragung einiger Regionen Europas herausgebildet habe. Außerdem fuhrten moderne Zuchtpraktiken zum Ruckgang der Diversitat bei den Hauspferden.

[18]

Mitunter geschah dies aber auch schon in fernerer Vergangenheit, wie dies am Beispiel der ?leopardfleckigen“ Pferde (hauptsachlich weiße Tiere mit schwarzen Flecken, Typ

Tobiano

) gezeigt werden konnte. Diese sind genetisch seit dem ausgehenden Pleistozan bekannt und fanden auch Einzug in den Genpool fruher Hauspferdepopulationen seit dem mittleren

Neolithikum

. In der Folgezeit verschwanden sie aber mehrfach und wurden offensichtlich wieder erneut eingefuhrt. Ein Grund fur das mehrfache Wegzuchten dieses Merkmals konnte darin liegen, dass der Nachwuchs unter Umstanden nachtblind ist und dadurch eventuell leichter Raubtieren zum Opfer fallt.

[24]

[23]

Bronzezeitliche Trensenknebel aus Hirschgeweih als Hinweis auf Hauspferde

Bronzezeitliche Trensenknebel aus Hirschgeweih als Hinweis auf Hauspferde

Das Hauspferd erschien im westlichen Eurasien wohl schon im

Neolithikum

. Erste Hinweise fur regelmaßiges Reiten fanden sich an rund 5000 Jahre alten menschlichen Knochen, welche der Jamnaja-Kultur Osteuropas zugeordnet wurden.

[25]

Dazu gehort etwa ein Pferdeschadel, der im

trichterbecherzeitlichen

Erdwerk von

Salzmunde

in Sachsen-Anhalt intentionell niedergelegt worden war. Er datiert auf etwa 3400 bis 3100 v. Chr. Weitere sehr fruhe Hinweise auf domestizierte Pferde in Mitteleuropa wurden unter anderem aus Vy?kov in

Sudmahren

berichtet. Hier lagen in einem Grab mit menschlichem

Leichenbrand

aus der Zeit der

Glockenbecherkultur

zwei Pferdeschadel.

[26]

Auf eine regelmaßige Verwendung als Reittier weist z. B. das bronzezeitliche

Reiterfelsbild von Tegneby

in Schweden und Funde von

Trensen

.

[27]

Geschichte des Hauspferds

Kaltbluter

als

Ruckepferde

zum

Holzrucken

im

Siebengebirge

Kaltbluter

als

Ruckepferde

zum

Holzrucken

im

Siebengebirge

Die Domestizierung des Pferdes brachte den beteiligten Volkern einen außerordentlichen Vorteil: Weite Strecken waren in viel kurzerer Zeit zu uberwinden, was das Aufrechterhalten großer Reiche einfacher machte. Des Weiteren wurden sie, wie vielfach auch heute noch, als Fleischlieferant genutzt und leisteten als wertvoller Helfer in kriegerischen Auseinandersetzungen gute Dienste. Durch das Pferd waren neue Angriffs- und

Kriegstechniken

moglich.

Alter Orient

Assurbanipal

als Reiter auf der Jagd (

Niniveh

, ca. 640 v. Chr.)

Assurbanipal

als Reiter auf der Jagd (

Niniveh

, ca. 640 v. Chr.)

Die fruhen Großreiche der

Assyrer

und

Hethiter

sowie die

Hurriter

im

Mitanni

-Staat profitierten von der Nutzbarmachung des Pferdes im Krieg. Pferde kamen hierbei sowohl als Reit- als auch als Zugtiere (z. B. von

Streitwagen

) zum Einsatz. Ein Handbuch zur

Ausbildung

von Pferden stammt von

Kikkuli

. Um das Jahr

1700 v. Chr.

drangen die

Hyksos

wohl aus der sudlichen

Levante

kommend in

Agypten

ein. Den Agyptern waren Pferde bis dahin unbekannt und sie waren den Hyksos im Kampf so weit unterlegen, dass diese

Unteragypten

erobern konnten.

Steppenzone

David Anthony

fand Im ukrainischen

Derijiwka

Pferdezahne mit Abnutzungsspuren, die auf den Gebrauch von Zaumzeug zum Reiten hinwiesen. Er ordnete sie der

Sredny-Stog-Kultur

zu (4000 v. Chr.).

Damit galt dies als Beleg fur die alteste Pferdedomestikation. (

Lit.

: Anthony, 1986, 1991). Doch korrigierte Anthony selbst (2000) die Datierungen des Zahns auf die Zeit zwischen 700 v. Chr. und 200 v. Chr. und damit in die Skythen-Zeit.

[28]

Die fruhen

nomadischen

Volker

Zentralasiens

erfanden im dritten vorchristlichen Jahrtausend den Sattel. Spater berichtete der

griechische

Historiker

Strabon

uber die außerordentlichen Reitkunste der

Skythen

.

Mitteleuropa

Aus

Europa

sind Pferdereste seit der

Altsteinzeit

belegt und brechen auch nach der Wiederbewaldung nach der

letzten Eiszeit

nicht ab. Ab wann das Pferd in Europa domestiziert wurde, ist wegen der schwierigen Unterscheidung zwischen Haus- und Wildtierknochen umstritten.

Bei

Ergolding

, Landkreis

Landshut

, wurde zusammen mit Keramikresten eine

Trense

aus Knochen gefunden, die auf 1400 v. Chr. datiert werden konnte, ein ahnliches Objekt stammt aus

Fuzesabony

in

Ungarn

(1500 v. Chr.). Dieser Fund ist ein Hinweis fur die nun kommende Zeit des Pferdes und der

Reiter

. In der

Urnenfelderzeit

(ca. 1300/1200?800/750 v. Chr.) finden sich sodann die beruhmten Wagengraber, bisher z. B.

St. Winghardt

, ein

Wagengrab

der spaten Bronzezeit von

Poing

. Eine

Pfeilspitze

in einem Pferdewirbel, gefunden in einer Hohle des Blauen Bruches in

Kaisersteinbruch

im Burgenland, Osterreich ? ist Beweis fur alteste schwere Hauspferde ? erzahlt von ersten Besiedlungsspuren um 800?700 v. Chr.

Somit lasst sich die Verwendung des Hauspferdes in Suddeutschland in die

Urnenfelder

- oder

Jungere Bronzezeit

datieren.

Aus

keltischen

Heiligtumern sind Belege fur

Pferdeopfer

bekannt (z. B.

Gournay-sur-Aronde

, Frankreich).

Bei den

Germanen

dienten Pferde als Orakel, ein Brauch, der auch von den fruhmittelalterlichen Slawen belegt ist (

Jaromarsburg

). In

Tacitus

’

Germania

(fruhestens 98 n. Chr.) ist Folgendes uber Pferde bei den Germanen vermerkt:

?Und der verbreitete Brauch, Stimme und Flug von Vogeln zu befragen, ist auch hier bekannt; hingegen ist es eine germanische Besonderheit, auch auf Vorzeichen und Hinweise von Pferden zu achten. Auf Kosten der Allgemeinheit halt man in den erwahnten Hainen und Lichtungen

Schimmel

, die durch keinerlei Dienst fur Sterbliche entweiht sind. Man spannt sie vor den heiligen Wagen; der

Priester

und der Konig oder das Oberhaupt des Stammes gehen neben ihnen und beobachten ihr Wiehern und Schnauben. Und keinem Zeichen schenkt man mehr Glauben, nicht etwa nur beim Volke: auch bei den Vornehmen, bei den Priestern; sich selbst halten sie namlich nur fur Diener der Gotter, die Pferde hingegen fur deren Vertraute.“

Antike

Skelett eines Pferdes in einem

romischen

Wassergraben, freigelegt bei einer

archaologischen Grabung

in London

Skelett eines Pferdes in einem

romischen

Wassergraben, freigelegt bei einer

archaologischen Grabung

in London

In den

Homerischen Epen

der

Antike

ziehen Pferde vor allem

Streitwagen

, wie dies auch im

agyptischen Neuen Reich

und bei den Assyrern und Hethitern ublich gewesen war. Bei der Bestattung des

Patroklos

(

Ilias

23, 163) wurden auch Pferde geopfert:

?

...vier halskraftige Rosse warf er stracks auf das Scheitergerust mit heftigem Stohnen...

“

Das Pferd galt in der griechischen Antike daruber hinaus als symbolisch mit dem Tod verbunden. Auf Heldenabbildungen durchs Fenster schauend dargestellte Pferde deuten den Tod des Helden voraus.

Seit der

geometrischen Zeit

kommen Streitwagen außer Gebrauch.

Kavalleristen

auf immer großer gezuchteten Pferden erwiesen sich mit zunehmender Reitkunst als schneller, wendiger und damit effektiver als Kampfer auf Streitwagen. Bereits in der griechischen Antike hatte die Pferdezucht ein hohes Niveau erreicht, obwohl keine Hinweise auf die Zucht verschiedener Schlage vorliegen. Griechische Reitpferde erreichten eine Schulterhohe von bis zu 140 cm, in Ausnahmefallen auch bis zu 147 cm. Ahnlich groß waren romische Pferde, sowie germanische Pferde der

romischen Kaiserzeit

.

[29]

Bei den

Olympischen Spielen der Antike

waren traditionell am zweiten Tag die Disziplinen Wettreiten und

Wagenrennen

vorgesehen.

Der griechische Historiker

Xenophon

schrieb im 4. Jahrhundert v. Chr. das Werk

Peri hippikes

(?Uber die Reitkunst“), in der er das Wissen uber Pferde und Reiten zusammentrug. Die meisten Ratschlage aus diesem Werk haben auch heute noch Gultigkeit.

Das

Hufeisen

wurde bereits von den

Romern

verwendet. Der genaue Ursprung dieser Erfindung ist allerdings unbekannt. Dagegen gelang es den Romern nicht, ein fur Pferde geeignetes Lastgeschirr zu entwickeln. Geeignete Methoden fur den

Lasttransport

mit Pferdekarren kamen erst sehr viel spater auf.

Mittelalter

Anatomie eines Pferdes nach einer arabischen Darstellung aus dem 15. Jahrhundert

Anatomie eines Pferdes nach einer arabischen Darstellung aus dem 15. Jahrhundert

Am Ubergang der Antike ins Mittelalter, also in der Volkerwanderungszeit nahm die Große der Pferde geringfugig zu. Aus den zahlreichen

Pferdegrabern

dieser Zeit ergibt sich eine Widerristhohe von etwa 120 bis 150 cm. Spatestens seit dem 8. Jahrhundert lasst sich eine gezielte Zucht von Streitrossen

[30]

beziehungsweise Gebrauchspferden, etwa

Zeltern

nachweisen.

[29]

Im fruhen Mittelalter breitete sich der Steigbugel allmahlich in Mitteleuropa aus, der vermutlich von den

Awaren

eingefuhrt wurde, aber sich offenbar nur allmahlich verbreitete.

[31]

Der Einsatz des Pferdes als Arbeitstier wurde erst im 9. Jahrhundert durch die Einfuhrung des

Kummets

moglich. Das Kummet ist ein gepolsterter Halskragen und wurde in China erfunden. Die bis dahin ublichen Geschirre schnurten den Pferden bei großer

Zugkraft

die Luft ab und waren nur fur leichtlaufende Wagen, nicht aber fur schwere Arbeit geeignet. Vorher wurden in der

Landwirtschaft

vor allem

Ochsen

eingesetzt, denen das Zuggeschirr an den Hornern befestigt wurde. Durch das Kummet konnten Pferde zum Beispiel zum Ziehen eines

Pfluges

eingesetzt werden. Da ihre Arbeitsleistung bedeutend großer als die von Ochsen war, bedeutete dies zusammen mit anderen Neuerungen wie der

Dreifelderwirtschaft

eine

landwirtschaftliche Revolution

. Ochsen blieben jedoch vielerorts die vorwiegenden Zugtiere von schwerem Ackergerat. Das zur gleichen Zeit eingefuhrte

Brustblattgeschirrs

verbesserte die Zugleistung des Pferdes vor einem Wagen.

[29]

Gab es im Fruhen Mittelalter nur relativ geringe preisliche Unterschiede, waren Reittiere im Hochmittelalter wesentlich teurer als Zugpferde

[29]

und nahezu ausschließlich dem

Adel

vorbehalten. Durch den Einsatz von berittenen Kampfern in Schlachten bildete sich die Schicht der

Ritter

heraus. Aus dieser zunachst rein militarisch begrundeten Tradition des Reitens entstand spater die klassische hofische

Reitkunst

.

Als alteste Pferderasse kann der

Araber

gelten, der auf der Arabischen Halbinsel gezuchtet wurde. Bereits im 9. Jahrhundert kamen einige dieser wertvollen Tiere nach Europa. In Mitteleuropa begann sich die

Pferdezucht

verschiedener Rassen erst im spaten Mittelalter starker zu entwickeln. So wurden fur die durch ihre Panzerung immer schwerer werdenden Ritter großere, kraftigere und damit auch eher grobknochige Pferde benotigt. Das klassische Ritterpferd des 14. Jahrhunderts ist das Resultat dieser Bestrebungen. Vereinzelte Funde von sehr großen Pferden mit einer Schulterhohe von 160 cm belegen diese Versuche sehr große Pferde zu zuchten. Die spatmittelalterlichen Ritterpferde waren allerdings keine

Kaltblutpferde

. Diese riesigen Tiere sind eine Zuchtung der Neuzeit und erst seit dem 19. Jahrhundert weiter verbreitet.

[29]

Neue Welt

Die amerikanischen Wildpferde waren zum Ende des

Pleistozans

ausgestorben. Die Spanier brachten das Hauspferd nach

Amerika

. Einige der Pferde entliefen und bildeten Herden frei laufender

Mustangs

. So begegneten die

Indianer

erstmals Pferden. Der Kontakt veranderte die Lebensweise mancher Volker radikal. Vor allem die Volker der

Prarien

Nordamerikas profitierten von der erheblich vergroßerten

Mobilitat

, die Vorteile bei der Nahrungsbeschaffung, beim Umzug des Lagers (Transport) und auf Kriegszugen brachte. Vor allem jedoch ermoglichte das Pferd den Menschen die Besiedlung der trockenen

Great Plains

, die vorher nur in den Randbereichen genutzt werden konnte.

[32]

Neuzeit

Aus dem großen, schweren Pferdetypus der mittelalterlichen Ritter gingen nach dem Niedergang der Ritterzeit die heutigen

Barockpferde

hervor. Seit der

Barockzeit

waren spanische Pferderassen wie die

Andalusier

sehr beliebt geworden. Sie waren aus der Veredelung von einheimischen spanischen Pferderassen mit

Araberpferden

entstanden. Im Jahr 1562 importierte

Kaiser Maximilian II

solche Pferde nach Osterreich. Aus diesen Tieren entstanden spater die bekannten

Lipizzaner

. Nur wenige Jahre spater, im Jahr 1572, begann auch die Tradition der

Spanischen Hofreitschule

in Wien.

Eine ganz andere Art von Pferd ist das

englische Vollblut

, dessen Zucht in England im 17. Jahrhundert begann, indem importierte orientalische Hengste mit englischen Rennpferden gekreuzt wurden. Ihr Temperament, ihre Ausdauer und Schnelligkeit lasst sie bis heute den prestigetrachtigen

Galopprennsport

dominieren.

Noch bis ins 19. Jahrhundert bestand ein hoher Bedarf an Pferden, was sich unter anderem auch im Handel zeigte. So exportierte im Jahr 1887 Deutschland 11.428 Pferde im Wert von 657.100 Britischen Pfund nach England, importierte jedoch fast siebenmal so viele Pferde aus England (73.519 Pferde im Wert von 3.002.450 Britischen Pfund).

[33]

Die Erfindung von

Automobil

und

Traktor

machte im Verlauf des 20. Jahrhunderts das Pferd als Transportmittel und als Arbeitstier in den

Industrielandern

uberflussig.

Verwendung im Dienst des Menschen

Bauer

mit Zweigespann und

Einscharpflug

Bauer

mit Zweigespann und

Einscharpflug

Doppeldeckwagen von Dresdens erster Pferdestraßenbahn Bohmischer Bahnhof?Tannenstraße, eroffnet 1872

Doppeldeckwagen von Dresdens erster Pferdestraßenbahn Bohmischer Bahnhof?Tannenstraße, eroffnet 1872

Wahrend Vollbluter und die etwas ruhigeren Warmbluter

Reittiere

sind und auch als

Zugtiere

vor leichten

Kutschen

verwendet werden, sind die eher massigen Kaltbluter von langsamerer Gangart und fast ausschließlich Zug- und Arbeitstiere. Letztere wurden in der Vergangenheit zum Ziehen von schweren

Fuhrwerken

, zum Bestellen von Ackern (

Ackergaul

), zum Schleppen von gefallten Baumen (

Ruckepferd

), zum

Treideln

von Schiffen (

Kanalpferd

) und ahnlichen Kraftarbeiten eingesetzt. Da moderne Forst- und Ackermaschinen die Pferde aus diesen Bereichen verdrangt haben, sind Kaltbluter heutzutage selten geworden. Mittlerweile werden Pferde zunehmend wieder bei Garten- und Forstarbeiten eingesetzt, da sie den Boden kaum verdichten und im Wald flexibler und bestandsschonender als

Maschinen

arbeiten.

In den Anfangszeiten des

Schienenverkehrs

wurden im 19. Jahrhundert haufig

Arbeitspferde

im

offentlichen Personennahverkehr

als

Zugtiere

fur

Pferdebahnen

als

Eisen

- oder

Straßenbahn

eingesetzt, bis sie noch vor dem 20. Jahrhundert durch die

Dampflokomotive

oder den

elektrischen

Straßenbahn-

Triebwagen

verdrangt wurden. In vielen Stadten existierende

Pferdeomnibus

-Linien wurden durch

motorbetriebene

Omnibusse

ersetzt.

Noch in den 1950er und 1960er Jahren wurden

Ponys

als

Grubenpferde

eingesetzt, die unter hartesten Arbeitsbedingungen unter Tage die Forderwagen zwischen Stollen und Forderkorben transportierten.

Die meisten Pferde werden heute als

Sport- und Freizeitpferde

gehalten. Als Freizeitpferde werden haufig auch großere Ponys wie

Haflinger

,

Norweger

oder

Tinker

gehalten, die sich vor allem durch

Leichtfuttrigkeit

(?gute Futterverwerter“) und Anspruchslosigkeit auszeichnen. Als Gebrauchspferd dient heute noch das

Polizeipferd

, das meistens aus der Sparte der großeren Rassen, wie beispielsweise der

Hannoveraner

oder der

Westfalen

kommt.

Bei der deutschen

Bundeswehr

(Kompanie in Einsatz- und Ausbildungszentrum fur Gebirgstragtierwesen 230 der

Gebirgsjagerbrigade 23

in

Bad Reichenhall

) und im

Osterreichischen Bundesheer

(

Tragtierkompanie der 6. Jagerbrigade

in

Hochfilzen

) werden noch Haflinger und

Maultiere

als Tragtiere gehalten und ausgebildet. Die

Schweizer Armee

verwendet auch in der reformierten ?

Armee XXI

“ in ihren

Train-Kolonnen

noch

Freiberger Pferde

,

Schweizer Warmblutpferde

(als Offizierspferde) und Maultiere. Die Ausbildung erfolgt im ?Kompetenzzentrum Veterinardienst und Armeetiere“ in

Urtenen-Schonbuhl

.

Einige Lander mit schwer zu uberwachenden Grenzen setzen vereinzelt berittene Patrouillen ein (z. B.

Schweiz

). Eher selten sind

Sanitatspferde

in Sanitatsreiterstaffeln.

In

Deutschland

wurden 2006 etwa eine Million Pferde gehalten. In der Schweiz gehorten per 2018 gemaß

Bundesamt fur Statistik

79.934 Tiere der Pferdegattung zum Nutztierbestand der Landwirtschaftsbetriebe (1985: 37.354; 1996: 51.485; 2010: 82.520).

[34]

Futterung

Anatomie eines Hengstes

Anatomie eines Hengstes

Skelett eines Pferdes mit Umriss. a: Schulterblatt b: Becken c: Oberschenkel d: Unterschenkel e: Knie f: Ferse g: Mittelfuß h: Zehe i: Oberarm k: Unterarm l: Handgelenk m: Mittelhand o: Zehe p: Rippen r: Wirbelsaule

Skelett eines Pferdes mit Umriss. a: Schulterblatt b: Becken c: Oberschenkel d: Unterschenkel e: Knie f: Ferse g: Mittelfuß h: Zehe i: Oberarm k: Unterarm l: Handgelenk m: Mittelhand o: Zehe p: Rippen r: Wirbelsaule

Schadel eines Pferdes

Schadel eines Pferdes

Kauflache des Backenzahns eines Hauspferdes

Kauflache des Backenzahns eines Hauspferdes

Vorderzahn eines Pferdes. a: Knochensubstanz, b: Zahnbein, c: Schmelz d: Kunde

Vorderzahn eines Pferdes. a: Knochensubstanz, b: Zahnbein, c: Schmelz d: Kunde

Vorderzahne eines Pferdes. Oben die Zeit des Hervorbrechens: 4?5 Monate, 4?6 Wochen und 8?14 Tage. Unten die Zeit des Zahnwechsels: 2 ½ Jahre, 3 ½ Jahre und 4 ½ Jahre

Vorderzahne eines Pferdes. Oben die Zeit des Hervorbrechens: 4?5 Monate, 4?6 Wochen und 8?14 Tage. Unten die Zeit des Zahnwechsels: 2 ½ Jahre, 3 ½ Jahre und 4 ½ Jahre

Traditionelle Futtermittel sind neben dem Weidegang

Heu

,

Stroh

sowie

Hafer

und Fertigfuttermittel mit einem Eiweiß-Starkewertverhaltnis von 1:8?10 in der taglichen Futterration. Der Grundfutterbedarf wird bei einem Warmblutpferd mittlerer Große mit 6 kg Heu pro Tag gedeckt. Pro Stunde Arbeit wird ein Zusatz von ca. 1 kg Kraftfutter bis maximal 5 kg pro Tag (meist in Form von Hafer) empfohlen. Daruber hinaus sind bei der Pferdefutterung die individuellen Bedurfnisse eines jeden Tieres zu berucksichtigen. So haben

Fohlen

und Jungpferde sowie tragende und saugende Stuten einen deutlich erhohten

Eiweißbedarf

, bei Sportpferden sollte hingegen auf den Einsatz von besonders energiereichen Futtermitteln geachtet werden und bei alteren Pferden muss auf die geringere Futterverwertbarkeit Rucksicht genommen werden. Besondere Aufmerksamkeit verdient auch die

Mineralstoffversorgung

, da es hier oft zu Mangelerscheinungen kommt. Um dem Pferd die Moglichkeit zu bieten, seinen Mineralhaushalt selber zu regulieren, kann man

Lecksteine

vorzugsweise in den Futtertrog legen. Ein Salzleckstein (Kochsalz, chemisch Natriumchlorid) ist unverzichtbar. Minerallecksteine, die zusatzlich Spurenelemente enthalten, werden nicht von allen Pferden akzeptiert.

Pferde benotigen genugend Raufutter (Heu und Stroh). Das Raufutter spielt bei der Intakthaltung der

Bakterien

-Besiedlung im Darmtrakt des Pferdes eine wichtige Rolle. Zudem dient es beim Kauen der Zahnpflege und beugt der Zahnhakenbildung vor. Die Deckung des Energiebedarfs durch hauptsachliche Haferfutterung ist gesundheitsschadlich. Viele Fertigfuttermittel bestehen zum großten Teil aus gepresstem Heu. In diesem Fall ist erwiesen, dass die Tiere pro Zeiteinheit das Mehrfache an Heu zu sich nehmen wie bei Heufutterung und infolgedessen entweder eine Uberfutterung erleiden oder (bei korrekter Menge) die meiste Zeit unbeschaftigt und gelangweilt herumstehen mussen.

Pferde benotigen mindestens taglich Wasser. Die Menge hangt in hohem Maß von Witterung, Futterung und Gewicht ab und kann bis zu 60 Liter am Tag betragen, bei reiner Grunfutterung aber auch nur ein bis zwei Liter am Tag bei ca. 500 kg Korpergewicht betragen. Mangelnde Wasserversorgung kann zu schweren Verdauungsstorungen bis zu lebensgefahrlichen Koliken fuhren. Zur Wasserversorgung kann eine

Selbsttranke

dienen, bei der das Pferd durch Druck auf eine Metallzunge das Trankebecken selbst befullt. Die Funktion ist gegeben, wenn im Becken ein Rest Wasser steht ? das sollte kontrolliert werden.

Das Futter muss fur Mause unzuganglich gelagert werden. Heu muss trocken eingebracht und gelagert werden, sonst besteht die Gefahr der Selbstentzundung oder auch von Faulnis und Schimmelbildung, verbunden mit der Bildung toxischer Substanzen, die zu Husten, Kotwasser, Koliken oder sogar

Abort

fuhren konnen.

[35]

Zur Messung der Restfeuchte (idealerweise 15 bis 20 %) und der Temperatur (unter 50 °C

[36]

) im Inneren der Ballen oder Haufen gibt es daher spezielle Messgerate.

Fur Pferde giftige

[37]

Pflanzen, unter anderem Efeu,

Greiskrauter

, Hahnenfußgewachse, Farn, Bergahorn, Eisenhut, Eibe, Fingerhut, Jakobskreuzkraut, Johanniskraut, Robinie, Lebensbaum Seidelbast, Tollkirsche, Lupine werden wenn uberhaupt nur gefressen, wenn keine ausreichende Versorgung besteht oder die Pferde nicht gelernt haben, die Pflanzen zu meiden. Auch im Heu konnen viele dieser Pflanzengifte erhalten bleiben und konnen dann vom Pferd nicht erkannt werden. Insbesondere dadurch kommt es zu schweren Krankheitsfallen.

Gemahtes Grunfutter oder gar Hachsel wird oft wesentlich kritikloser gefressen als Gras, Krauter oder Straucher auf der Weide, wo die Tiere besser wahlen konnen, was genießbar ist. Hier sortieren sie sogar versehentlich abgerupfte, ungenießbare Pflanzen ohne Unterbrechung des Grasens und Kauens aus.

Am Anfang und Ende der Weidesaison wird zur Vorbeugung von Verdauungsstorungen und

Koliken

allmahlich umgestellt, d. h. anfangs nur kurzer, im Verlauf von zwei bis drei Wochen erweiterter Weideaufenthalt (sonst droht Durchfall) und im Herbst langsam erhohte Zufutterung von Heu (Verstopfungsgefahr). Auch Fallobst kann problematisch sein, wenn z. B. witterungsbedingt der Weidegang unterbrochen wurde und sich dadurch ungewohnt große Mengen an herumliegendem Obst angesammelt haben.

Leistungsvermogen des Hauspferdes

Die

Pferdestarke

(PS) als Maß fur die Leistung geht auf

James Watt

(1736?1819) zuruck, der mit dieser Leistungsangabe seiner Dampfmaschinen deren Uberlegenheit gegenuber dem Antrieb durch Pferde vermitteln wollte.

[38]

1 PS ist nach

DIN

66036 als die Leistung definiert, die erbracht werden muss, um einen Korper der

Masse

m = 75 kg entgegen dem

Schwerkraftfeld

der Erde (bei

Erdbeschleunigung

9,80665 m/s²) mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s zu bewegen.

[39]

Die Leistung eines Pferdes kann je nach

Rasse

, Trainingszustand oder augenblicklicher Anstrengung erheblich von diesem Maß abweichen.

Die normale Dauernutzleistung im Schritt soll entsprechend einer Untersuchung von Johannes Flade bei einem Kaltbluter von 750 kg Lebendgewicht

[40]

1,2 PS, einem 600 kg schweren Warmblut 1,1 PS und einem 200 kg wiegenden Shetlandpony 0,4 PS betragen.

[41]

Nach Gustav Fischer (Landmaschinenkunde 1928) konnen schwere Pferde wie

Belgier

/

Rheinlander

mit 700?800 kg Lebendgewicht bei langsamer Schrittgeschwindigkeit von 1 m/s eine Dauerzugkraft von 100 kg

[42]

, leichtere Lastpferde aus

Holstein

oder

Oldenburg

mit Lebendgewichten von 600?650 kg mit Geschwindigkeiten von 1?1,2 m/s eine Dauerzugkraft von 75?80 kg erbringen.

Dass Kaltblutpferde kurzfristig nahezu 30 PS und Warmblutpferde beim

Galopp

oder beim

Springreiten

kurzfristig uber 20 PS leisten konnen, wurde in zahlreichen Leistungsprufungen durch die

Zuchtverbande

der

Pferderassen

festgestellt.

Bei den schwierigsten

Springturnieren

uberspringen die Pferde mit Reiter Hindernisse mit bis zu 1,6 m Hohe.

Je nach Dauer und Art der Belastung des Pferdes kann es zu fruhzeitigen Erkrankungen kommen. Genannt seien zu harte, zu fruhe oder einseitige Belastung, aber auch fehlerhafter Hufbeschlag.

Fleisch-, Milch- und Lederlieferant

Vor der Domestikation des Pferdes wurden die Tiere als Fleischlieferanten gejagt. Auch im Krieg war

Pferdefleisch

oft Nahrungsbestandteil. So erhielten z. B. deutsche Soldaten der in der

Schlacht von Stalingrad

(1942/1943) eingekesselten 6. Armee anfangs noch als Tagesration 200 g Brot, 120 g Frischfleisch oder 200 g Pferdefleisch, 50 g Kase oder 75 g Frischwurst, 30 g Butter, Margarine oder Schmalz bzw. 120 g Marmelade, 3 Portionen Getranke und 3 Zigaretten, 1 Zigarre oder 25 g Tabak.

[43]

Im Deutschland sank die Produktion von Pferdefleisch von etwa 4500 Tonnen im Jahre 1993 auf etwa 914 Tonnen im Jahre 2021.

Eine regionale Spezialitat, die ursprunglich aus Pferdefleisch hergestellt wird (heute oft ersatzweise Rindfleisch), ist der

Rheinische Sauerbraten

. Durch Einlegen des Fleisches fur mehrere Tage in eine Beize verliert es seinen strengen Geschmack.

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit

Belegen

(beispielsweise

Einzelnachweisen

) ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und

gute Belege einfugst.

Dieser Absatz enthalt keine Einzelnachweise - Es stimmt, dass in sudlichen EU Landern Pferdefleisch gegessen wird, Statistken dazu und auch zu den Pferdemetzgern in DE fehlen

Die Bedeutung des Pferdes als Fleischlieferant innerhalb der EU ist noch immer hoch. Die Medikation eines Pferdes ist nur dann uneingeschrankt moglich, wenn der Besitzer einen

Pferdepass

hat, in welchem er erklart, dass das Tier nicht zur Fleischverwertung kommen wird. Dieser Status ist unumkehrbar. Fur Pferde, die als Schlachttiere eingetragen sind (der Status bei Ausstellung des Pferdepasses) gilt: Jede medikamentose Behandlung muss dann im Equidenpass eingetragen werden. Es durfen nur Medikamente verwendet werden, die fur Schlachtpferde zugelassen sind. Falls das Pferd doch geschlachtet werden soll, ist ein Mindestzeitabstand einzuhalten

[44]

. Im Rheinland und in Ostdeutschland gibt es heute noch etwa 100

Pferdemetzger

.

Die

judische Religion

verbietet den Konsum von Pferdefleisch. Ein solches ausdruckliches Verbot existiert zwar im

Islam

und im

Christentum

nicht, in beiden Kulturkreisen wurde das Essen von Pferdefleisch aber missbilligt. Von Papst

Gregor III.

ist uberliefert, dass er 732 das Essen von Pferden als heidnische Abscheulichkeit verurteilte, die es auszumerzen gelte.

Stutenmilch

dient vornehmlich den Fohlen in den ersten Lebensmonaten als naturliche Nahrung. Sie ist in der Zusammensetzung der menschlichen Milch sehr ahnlich und findet deshalb als Muttermilchersatz bei neugeborenen Sauglingen Verwendung.

[45]

Daruber hinaus wird sie bei Heilbehandlungen und als Inhaltsstoff in

Kosmetika

verwendet. Stutenmilch ist auch die Grundlage zur Herstellung von

Kumys

. Auch andere Bestandteile des Pferdes wurden fruher als Arzneimittel

[46]

eingesetzt.

Die sogenannten Rosshaute werden großenteils der

Lederverarbeitung

zugefuhrt, so etwa der Schuhindustrie (siehe

Cordovan

).

Fohlenfelle

wurden, insbesondere im 20. Jahrhundert, zu

Pelzbekleidung

verarbeitet.

Vor Entwicklung

humaner

Antiseren galt fur die ausschließlich verfugbaren

tierischen

Seren die Reihenfolge Pferd,

Rind

,

Hammel

. Dadurch sollte eine Sensibilisierung durch artfremdes Eiweiß umgangen werden.

[47]

[48]

Diese Empfehlung galt bis zum letzten Drittel des 20. Jahrhunderts.

Ferner hat die Gewinnung des

Urins

trachtiger Stuten bzw. die

PMU

-Produktion zum Zwecke der Erzeugung von

Ostrogenen

fur die

Hormonersatztherapie

und die

Serumproduktion

eine wirtschaftliche Bedeutung.

[49]

In jungster Zeit trifft dies auf die Gewinnung des Sexualhormons

PMSG

aus dem Blut trachtiger Stuten zu, das anderen Nutztieren (insbesondere Schweinen) zur Steigerung und Synchronisierung von Fruchtbarkeit und Fleischzuwachs verabreicht wird. Die Praxis der Blutfarmen wird von Tierschutzern wie

Arzte gegen Tierversuche e. V.

und der Animal Welfare Foundation

[50]

kritisiert

[51]

[52]

. Europaische Betriebe beziehen das Hormon vor allem aus Island.

[53]

Armeen

Russland (Januar 1942)

Russland (Januar 1942)

Ohne Pferde kam keine Armee aus. Der

Zweite Weltkrieg

war der ?großte Pferdekrieg der Geschichte“.

[54]

Bezeichnungen, Rassen, Fellfarben, Abzeichen

Das mannliche Pferd heißt entweder

Hengst

oder, falls es

kastriert

(

gelegt

) ist,

Wallach

. Das weibliche Pferd nennt man

Stute

. Jungtiere werden Fullen oder

Fohlen

genannt; Einjahrige Pferde werden

Jahrling

genannt.

Ein Pferd ist mit vier Jahren erwachsen, kann aber bis zum Alter von sechs Jahren auswachsen.

Pferderassen

Die

Pferderassen

lassen sich nach der Große in

einteilen.

Wenn es um eine Zulassung zu einem Wettbewerb geht, ist jedes Pferd, das am

Widerrist

weniger als 147,3 cm misst, ein Kleinpferd, daruber ein Großpferd. Damit sind Großpferde das, was im allgemeinen Sprachgebrauch als ein normales Pferd bezeichnet wird, nicht etwa besonders große Pferde.

Fellfarben

Es gibt eine große Zahl verschiedener Pferdefarben und deren Bezeichnungen, die teilweise von Gegend zu Gegend variieren. Die wichtigsten Grundfarbungen sind

Rappe

, Brauner,

Fuchs

,

Schimmel

, Schecke, Falbe und Isabelle (siehe auch

Fellfarben der Pferde

und

Genetik der Pferdefarben

).

Abzeichen

Die individuellen farbigen (meist weißen) Fellzeichnungen und Fellwirbel werden

Abzeichen

genannt und neben

Brandzeichen

und Farbe zur Identifizierung herangezogen. Typische Stellen fur Abzeichen sind an den Beinen oder am Kopf.

Man unterscheidet echte und unechte Abzeichen. Echte Abzeichen sind schon das ganze Leben vorhanden (z. B. Blesse). Unechte Abzeichen kommen erst im Laufe des Lebens dazu, z. B. weiß nachgewachsenes Haar an Stellen, an denen das Haar abgescheuert wurde.

Fachsprachliche, veraltete, umgangssprachliche und mundartliche Bezeichnungen

- Beschaler

(Landbeschaler, Hauptbeschaler) ist die fachsprachliche Bezeichnung fur einen Zuchthengst.

- Enter

ist im norddeutschen Raum ein einjahriges Jungtier (Jahrling).

- Fullen

ist eine landschaftliche Bezeichnung des

Fohlens

, fruher bis zum Vierjahrigen verwendet.

- Ganzer

(veraltet) ist ein nicht kastrierter Hengst.

- Gaul

ist im

sudfrankischen Dialektgebiet

die gebrauchliche Bezeichnung fur Pferd. Der

Ackergaul

ist ein mittleres bis schweres Pferd im landwirtschaftlichen Einsatz.

[55]

- Gurre

oder

Gorre

ist eine alte Stute oder ein schlechtes Pferd. Die Redewendung

Gaul um Gurre

bedeutet ?Gleiches mit Gleichem“;

Bissgurke

oder

Pissgurke

(volksetymologisch verschliffen) bezeichnet eine zankische Frau (vgl.

stutenbissig

).

- Heiler

oder

Heilpferd

(veraltet) ist ein junger Wallach.

- Hutsch

ist ein westmitteldeutsch-alemannischer Dialektausdruck fur

Fohlen

.

- Klepper

bezeichnet umgangssprachlich ein unterernahrtes oder altersschwaches Hauspferd.

- Kracke

ist

norddeutsch

ein altes schlechtes Pferd.

- Leichtes Pferd

war eine Bezeichnung fur reine Reitpferde zur Abgrenzung von Arbeitspferden.

- Mahre

ist in

oberdeutschen

Dialekten ein Synonym fur

Stute

und

Pferd

. Eine

Schindmahre

ist so mager, dass sie eigentlich auf den

Schindanger

gehort. Von dem Wort

Mahre

leiteten sich

Marschall

,

Marstall

und moglicherweise auch

Meerrettich

(vgl. englisch

horseradish

) ab.

- Monch

ist eine Bezeichnung fur einen

Wallach

.

- Pag(h)e

ist ein

niederdeutsches

Wort fur das

Pferd

, lokal auch fur

Hengst

und/oder fur

Wallach

. Dazu gehort der Familienname

Pagenstecher

, dessen etymologische Bedeutung allerdings unklar ist.

- Reisiges Pferd

ist ein Reitpferd.

- Renner

ist ein schnelles, gutes Reitpferd.

- Rosinante

, das alte Pferd von

Don Quichotte

, ist zum Pferde-

Spitznamen

geworden.

- Ross

(oberdeutsches Wort fur Pferd)

[56]

[57]

bezeichnet unter anderem ein sehr edles Pferd, das als

Schlachtross

seinen Reiter in den Kampf trug.

- Der

Topinambur

(Helianthus tuberosus) in Suddeutschland

Ross-Erdapfel

genannt; fruher ein beliebtes Futter fur Arbeitspferde.

- Die

Rosskastanie

(

Aesculus hippocastanum

), heißt so, weil mit ihren Extrakten Pferde gegen Husten und Wurmer behandelt wurden.

- Rune

,

Ruun

oder

Raune

ist ein

plattdeutscher

Ausdruck fur

Wallach

.

- Strenze

(veraltet) ist eine schlechte Stute.

- Strute

ist noch bis zur Mitte des 17. Jh. fur

Pferdeherde

verwendet worden und wird noch in einigen

westmitteldeutschen

Dialekten fur

Stute

gebraucht.

- Stute

in der alten Bedeutung

Pferdeherde

hat sich zum Beispiel im Ortsnamen

Stuttgart

und im Begriff

Gestut

erhalten.

- Tiere der Pferdegattung

: Amtliche Bezeichnung in der Schweiz (aus franz.

espece equine

).

[58]

- Toot

ist eine

nordniedersachsische

Bezeichnung fur

Stute

.

- Wutsch

ist ein

elsassisch-pfalzischer

Dialektausdruck fur

Fohlen

.

- Zelter

war im Mittelalter ein edles leichtes Reitpferd oder Maultier, das wegen seines besonders ruhigen Zeltgangs (

Tolt

) besonders fur Frauen geeignet war.

- Das Wort ?Zosse“ oder ?Zossen“ bezeichnet umgangssprachlich ein Hauspferd. Das Wort kommt wohl aus dem

Jiddischen

(

hebraisch

???

sus

bedeutet

Pferd

) und wird besonders im Plattdeutschen verwendet (auch

Zurre

oder

Zore

).

Siehe auch:

Liste fiktionaler Tiere

Zitat

?Alles Gluck dieser Erde liegt auf dem Rucken der Pferde (

originaler Text

: Das Paradies der Erde liegt auf dem Rucken der Pferde, in der Gesundheit des Leibes und am Herzen des Weibes)“

?

Friedrich von Bodenstedt

, Die Lieder des Mirza-Schaffy: Vermischte Gedichte und Spruche 34. Arabisches Sprichwort, 1851

Mythologie und Geschichte

Zentaur

. Dekorative Kupferplatte vergoldet und

emailliert

. Frankreich 1160?1170

Zentaur

. Dekorative Kupferplatte vergoldet und

emailliert

. Frankreich 1160?1170

Die altesten erhaltenen Abbildungen von Pferden und anderen Großtieren sind die rund 30.000 Jahre alten Malereien in der

Grotte Chauvet

nahe der Kleinstadt Vallon-Pont-d’Arc in Sudfrankreich.

Kikkuli

war im 15. Jahrhundert v. Chr. der Verfasser des ersten

hippologischen

Handbuchs zur Zucht, Haltung und Training von Pferden. Der ?Pferdetrainer aus dem Land

Mittani

“, wie sich Kikkuli in der Eroffnung seines Textes bezeichnete, beschrieb ein detailliertes Trainingsprogramm, um die leichten

Streitwagen

steuern zu konnen.

[59]

Diese veranderte Kriegstechnik verschaffte den

Hethitern

erhebliche Vorteile in den Kampfen gegen ihre Nachbarn. In der

Schlacht bei Qade?

1274 v. Chr. gelang den Hethitern der Sieg uber den agyptischen Pharao

Ramses II.

, der sich nur knapp mit seinem goldbeschlagenen Streitwagen in Sicherheit bringen konnte. Die Pferde der Hethiter waren klein. Dagegen muss es im nachfolgenden

urartaischen Reich

großere Pferde gegeben haben. Konig

Menua

(reg. um 810?785 v. Chr.) besaß ein Pferd namens Arsibini, das einer

Keilschrift

auf einem Stein zufolge einen Sieg im Weitsprung errungen haben soll. Die enge Beziehung des Menschen zum Pferd hat dazu gefuhrt, dass es in der

Mythologie

vieler Volker zahlreiche Pferdegestalten gibt, denen eine religiose Bedeutung zukommt. Die

griechische Mythologie

ist reich an Pferden und pferdeahnlichen Wesen:

- Der Sonnengott

Helios

lenkte anfangs ein Stiergespann, spater einen von feuerspruhenden Rossen gezogenen Wagen uber die Himmelsbahn. Auf Abbildungen erscheint er mit Strahlenkranz, seine Zugpferde besitzen Flugel und vor dem Wagen rennen Jungen, die sich aufmachen, in die Tiefe zu springen. So verteilen sich die Sterne.

Eos

, die Gottin der Morgenrote, und die Mondgottin

Selene

sind zwei Schwestern des Helios, die seinem Wagen vorausgehen.

[60]

- Der Meeresgott

Poseidon

tragt den Beinamen

Hippios

als Gott der Pferde. Als er sich in seine Schwester

Demeter

verliebte, verwandelte sich diese in eine Stute, um ihm zu entfliehen. Poseidon verfolgte sie in Gestalt eines Hengstes und uberwaltigte sie. Aus dieser Vereinigung ging das Wunderpferd

Areion

hervor.

- Der starke Held

Herakles

musste im Auftrag von Konig

Eurystheus

zwolf Aufgaben erledigen. Eine davon war, die vier menschenfressenden

Rosse des Diomedes

zu rauben. Heimlich drang Herakles in den Stall ein, in dem die Bestien an Eisenketten festgebunden waren, totete den durch das Wiehern der Tiere herbeigeeilten

Diomedes

, den er ihnen zum Fraß vorwarf. Anschließend konnte er die beruhigten Pferde mit sich treiben.

- Der

Zentaur

ist ein Mischwesen aus Mensch und Pferd, anstelle eines Pferdekopfs ist der Oberkorper eines Menschen zu sehen. Es gab zahlreiche Zentauren, die meisten davon unfreundliche Wesen. Die zwei beruhmtesten Zentauren,

Pholos

und

Cheiron

, waren allerdings freundliche und kluge Vertreter ihrer Rasse.

- Ein Mischwesen aus der vorderen Halfte eines Pferdes mit dem hinteren Teil bestehend aus Flugeln, Schwanz und Beinen eines Huhns ist der

Hippalectryon

.

- Der vordere Korper des

Hippokamp

bestand aus einem Pferdeleib, hinten wuchs ihm ein langer Fischschwanz. Von ihm ist der lateinische Namen der

Seepferdchen

,

Hippocampina

abgeleitet.

- Pegasus

war ein geflugeltes, halbgottliches Pferd, das

Bellerophon

bei zahlreichen Heldentaten half, unter anderem beim Toten der

Chimara

.

- Das

Trojanische Pferd

war ein holzernes Pferd, in dessen Innerem sich die Griechen versteckten, um in die Stadt

Troja

hinein zu gelangen und die Stadt zu erobern.

- Bukephalos

war das legendare Pferd

Alexanders des Großen

. Ihm wurden zahlreiche mythische Eigenschaften angedichtet, angeblich konnte es sprechen; es geht aber sehr wahrscheinlich auf ein wirklich existentes Pferd zuruck.

Der romische Kaiser

Caligula

(reg. 37?41) wollte sein Lieblingspferd

Incitatus

angeblich zum Konsul ernennen. Die Geschichte dient als Beleg fur den Großenwahnsinn des Herrschers.

Aus der

persischen Mythologie

sind der Hengst

Rachsch

im Nationalepos

Sch?hn?me

und das Kampfross Schabdiz des Konigs

Chosrau II.

in der Liebesgeschichte von

Chosrau und Schirin

bekannt. Der

Mythos

vom legendaren

Einhorn

, einem Pferd mit Ziegenhufen, dem Schwanz eines Lowen und mit einem Horn auf der Stirn, stammt wahrscheinlich aus

Indien

. Einhorner kamen nicht in der griechischen Mythologie vor, wohl aber in naturwissenschaftlichen Beschreibungen des

Aristoteles

und des

Plinius

.

Odin

auf seinem achtbeinigen Pferd

Sleipnir

. Illustration in einem islandischen Manuskript von 1765/66

Odin

auf seinem achtbeinigen Pferd

Sleipnir

. Illustration in einem islandischen Manuskript von 1765/66

In der

nordischen Mythologie

gibt es

Sleipnir

, das achtbeinige Pferd des Gottes

Odin

, sowie die Pferde

Alsvidr und Arvakr

, die den Wagen der Sonne uber den Himmel zogen. Von den beiden

Merseburger Zauberspruchen

ist der Zweite ein Zauberspruch um den gebrochenen Fuß des Pferdes zu heilen. Andere althochdeutsche Autoren verfassten auch Zauberspruche, um das Pferd von seinem Lahmen zu heilen. Verwendung fand das Pferd auch als

Wappentier

.

Gemaß der

islamischen

Uberlieferung reist der

Prophet

auf dem geflugelten weißen Pferd

Buraq

in einer

Nacht zum Himmel

und kehrt anschließend nach Mekka zuruck. Im islamischen Volksglauben der

Gnawas

in Marokko tragt ? angelehnt an Mohammeds Reittier ? ein Buchari genanntes Pferd die in Trance gefallenen Teilnehmer der Besessenheitszeremonie

Derdeba

. In der

persischen Miniaturmalerei

sind haufig komposite (aus mehreren Figuren zusammengesetzte) Kamele, Elefanten oder Pferde zu sehen, die ein himmlisches Wesen oder einen Herrscher tragen.

Das in den

Veden

beschriebene Pferdeopfer

Ashvamedha

war das aufwendigste Ritual der altindischen Religion. In der im

Hinduismus

uberlieferten

indischen Mythologie

besitzt das Pferd als Reittier (

Vahana

) zahlreicher Gottheiten Bedeutung. Am bekanntesten ist der in Gestalt eines Junglings auf einem Pferd stehend oder sitzend dargestellte Sonnengott

Surya

. Seine menschengestaltige Darstellung auf einem Wagen (

Ratha

) kam wahrscheinlich uber Persien nach Indien. Sein Wagenlenker ist Aruna, die Morgenrote. Die sieben Pferde des Sonnenwagens symbolisieren die sieben Wochentage.

Die zehnte irdische Herabkunft (

Avatara

) des Himmelsgottes

Vishnu

heißt

Kalki

. Er wird selbst als weißes Pferd vorgestellt oder als Reiter auf dem weißen Pferd Devadatta. Ebenfalls auf weißen Pferden reiten die sudindischen Schutzgottheiten

Aiyanar

in

Tamil Nadu

und der im Ritual

Ayyappan tiyatta

in

Kerala

verehrte

Ayyappan

. Beide haben sich aus Geistwesen (

Bhutas

) der Volksreligion zu hinduistischen Gottern entwickelt. In lokalen Glaubensvorstellungen kommen weitere beschutzende Bhutas in Pferdegestalt vor. Der an seinem dicken Bauch erkennbare Gott des Reichtums,

Kubera

, besitzt je nach mythischer Erzahlung unterschiedliche Reittiere, darunter ein Pferd.

Hayagriva

kann ein Damon mit Pferdekopf oder Vishnu in Menschengestalt mit Pferdekopf sein, wenn er den Gott des Lernens verkorpert. Einen Pferdekopf tragt auch Tumburu, der Leiter der im Himmel musizierenden

Gandharvas

.

Krishna

totet den Pferdedamon Keshi.

Guptazeitliches

Relief aus

Terrakotta

. 5. Jahrhundert,

Uttar Pradesh

, Indien

Krishna

totet den Pferdedamon Keshi.

Guptazeitliches

Relief aus

Terrakotta

. 5. Jahrhundert,

Uttar Pradesh

, Indien

Keshi

ist nach dem

Bhagavatapurana

ein Damon (

Asura

) in Pferdegestalt, der von

Krishna

, einer weiteren Herabkunft Vishnus, zur Strecke gebracht wird. Im religiosen Tanzdrama

Ras lila

wird Krishnas vergnugliches Spiel mit den schonen Kuhhirtinnen (

Gopis

) und besonders mit seiner Geliebten

Radha

dargestellt. Als Krishna in seinem Pferdewagen abreisen will, ziehen die Damen ein Rad von der Achse, sodass der Wagen zusammenbricht und Krishna aussteigen muss. Im Spiel formen mehrere Gopis mit ihren Korpern ein Pferd, auf das Krishna

aufsitzen

kann.

[61]

Komposite Pferde aus Frauenleibern werden in zahlreichen Variationen in der indischen Lyrik beschrieben und in der Miniaturmalerei abgebildet.

[62]

Im Epos

Mahabharata

taucht ein gewisser

Galava

auf, ein Schuler des mythischen Weisen (

Rishi

)

Vishvamitra

. Nach Beendigung von Galavas langjahrigen Studien fordert ihn sein Lehrer auf, zum Abschied 800 weiße Pferde, ein jedes mit einem schwarzen Ohr, beizubringen. Nur mit Hilfe des Gottervogels

Garuda

und mehrerer Konige gelingt es in einer detailreich uberlieferten Geschichte, die Tiere aufzutreiben und dem Weisen zu ubergeben.

[63]

Kanthaka

hieß das Lieblingspferd

Siddhartha Gautamas

in der

buddhistischen

Uberlieferung. Bevor Prinz Siddharta das irdische Leben aufgab und zum

Buddha

wurde, diente ihm der gelehrige weiße Hengst wann immer er Abenteuer zu bestehen hatte. Auch als Siddharta heimlich aus dem koniglichen Palast floh, um der Welt zu entsagen, ritt er auf Kanthaka. Ein gesatteltes reiterloses Pferd kann demzufolge nach buddhistischer Vorstellung ein Symbol des Todes sein. Felszeichnungen am oberen

Indus

in Nord

pakistan

vor der Zeitenwende sind ebenfalls mit dieser Bedeutung interpretierbar.

[64]

Standbild des weißen Pferdes im

Bach Ma

-Tempel

[65]

(?Tempel des weißen Pferdes“) in

Hanoi

Standbild des weißen Pferdes im

Bach Ma

-Tempel

[65]

(?Tempel des weißen Pferdes“) in

Hanoi

Vom

Tengrismus

, einer alten zentralasiatischen Glaubensvorstellung, hat sich in der

schamanistischen

Tradition die Vorstellung des

Windpferdes

als Sinnbild der geistigen Kraft und Seele des Menschen erhalten. In der

chinesischen Mythologie

steht in der Nahe des einhornartigen Fabelwesens

Qilin

das

Longma

genannte Drachenpferd (aus

long

, ?Drachen“ und

ma

,?Pferd“). Das Pferd gehort zu den Tieren im

60-Jahre-Zyklus

des

chinesischen Kalenders

und zu einem der Tiere, mit denen die zwolf

Erdzweige

charakterisiert werden.

Einige

daoistische

Tempel in

Hongkong

,

Taiwan

und

Vietnam

sind Quan Cong gewidmet, einem chinesischen General, der zur

Zeit der Drei Reiche

von 198 bis 249 lebte. Sein Altarbildnis wird meist zusammen mit einem uberlebensgroßen weißen Holzpferd im Vorraum des Tempels als Zeichen der Macht dargestellt. Bei der Freilegung des chinesischen

Mausoleum Qin Shihuangdis

aus dem Jahr 210. v. Chr. kamen eine in Terrakotta nachgebildete Armee von Tausenden lebensgroßen Soldaten mit ihren Pferden und Streitwagen zum Vorschein. Die Grabbeigaben waren ein Sinnbild fur die Macht des ersten chinesischen Kaisers.

Den Preis der Freiheit, den das Pferd bei seiner Domestikation zu zahlen hat, thematisiert

Jean de La Fontaines

Fabel

Das Pferd, das sich an dem Hirsch rachen wollte

(1668).

Siehe auch

Audiodatei eines wiehernden Pferdes

ⓘ

/

?

Literatur

Allgemeine Darstellungen:

- David Anthony:

The Kurgan culture. Indo-european Origins and the Domestication of the Horse: A Reconsideration.

In:

Current Anthropology

27, 1986, S. 291?313.

- David Anthony, Dorcas Brown:

The origins of horseback riding.

In:

Antiquity.

65. 1991, S. 22?38,

ISSN

0003-598X

- Klaus-Dieter Budras

:

Atlas der Anatomie des Pferdes. Lehrbuch fur Tierarzte und Studierende.

5. Auflage. Schlutersche, Hannover 2004,

ISBN 3-89993-002-9

.

- Judith Draper:

Das große Buch der Pferde und Ponys. Rassen, Sport, Haltung, Pflege

. Gondrom, Bindlach 2002,

ISBN 3-8112-2086-1

.

- Elwyn Hartley Edwards:

Das große Pferdebuch

. Dorling Kindersley, Starnberg 2002,

ISBN 3-8310-0381-5

.

- Johannes Erich Flade:

Shetlandponys.

8. Auflage. Westarp Wiss., Hohenwarsleben 2001,

ISBN 3-89432-168-7

.

- Daphne Machin Goodall:

Weltgeschichte des Pferdes

. Nymphenburger, Munchen 1984,

ISBN 3-485-01784-1

.

- Lorraine Harrison:

Pferde in Kunst, Fotografie und Literatur

. Taschen, Koln 2000,

ISBN 3-8228-6017-4

.

- Peter Thein (Red.):

Handbuch Pferd. Zucht, Haltung, Ausbildung, Sport, Medizin, Recht.

6. Auflage. BLV, Munchen 2005,

ISBN 3-405-17019-2

.

- Michael Schafer:

Handbuch Pferdebeurteilung.

Kosmos, Stuttgart 2000,

ISBN 3-440-07237-1

.

- Michaela Wieland, Claudia Schebsdat, Jorne Rentsch:

Bewegungsapparat Pferd: praxisbezogene Anatomie und Biomechanik

, 2. aktualisierte Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 2018,

ISBN 978-3-13-241725-0

.

Historische Literatur:

- August Gottlob Theodor Leisering:

Onlineausgabe Atlas der Anatomie des Pferdes und der ubrigen Haustiere

. 2. Auflage. Teubner, Leipzig 1888.

- Julius von Negelein:

Das Pferd im Seelenglauben und Totenkult.

In:

Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde.

Jg. 11, 1901, S. 406?420, Jg. 12, 1902, S. 14?25 und S. 377?390.

- Carlo Ruini:

Von allen und jeden Kranckheiten und Gebrechen der Pferde

. Franckfurt am Mayn 1603, Online-Ausgabe der Sachsischen Landesbibliothek ? Staats- und Universitatsbibliothek Dresden

- Carlo Ruini:

Anatomia del cavallo, infermita et suoi rimedii

. 2 Bande. Venedig 1618.

- Carlo Ruini:

Anatomia &(et) Medicina Equorum Noua, Das ist, Neuweß Rossbuchß oder vo(n) der Pferden Anatomy, Natur, Cur, Pflegung unnd Heylung, Zwey außerlesene Bucher

. Franckfurt am Mayn 16XX, Online-Ausgabe der Sachsischen Landesbibliothek ? Staats- und Universitatsbibliothek Dresden

Literarisches

Medien

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑

Marie Luise Wille:

Einzelhaltung versus Gruppenhaltung - ein Vergleich zweier Pferdehaltungssysteme unter dem Aspekt des Wohlbefindens

. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der tiermedizinischen Doktorwurde der Tierarztlichen Fakultat der Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, 2011. S. 31. (

Volltext als PDF

)

- ↑

C. A. Bingold:

Eckdaten Pferd

(

Memento

des

Originals

vom 10. Oktober 2017 im

Internet Archive

)

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.equivetinfo.de

. Großostheim 2007. Abgerufen am 17. Dezember 2007.

Info:

Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft. Bitte prufe Original- und Archivlink gemaß

Anleitung

und entferne dann diesen Hinweis.

@1

@2

Vorlage:Webachiv/IABot/www.equivetinfo.de

. Großostheim 2007. Abgerufen am 17. Dezember 2007.

- ↑

J. D. Feist, D. R. McCullough:

Behavior patterns and communication in feral horses.

In:

Animal Cognition.

Nr. 14, 1976, S. 245?257.

doi:10.1111/j.1439-0310.1976.tb00947.x

- ↑

M. A. Pacheco, E. A. Herrera:

Social Structure of Feral Horses in the Llanos of Venezuela.

In:

Journal of Mammalogy

.

Nr. 78, 1977, S. 15?22.

doi:10.2307/1382634

- ↑

K. Krueger, J. Heinze:

Horse sense: social status of horses (Equus caballus) affects their likelihood of copying other horses’ behavior.

In:

Animal Cognition.

Nr. 11, 2008, S. 431?439.

doi:10.1007/s10071-007-0133-0

(Volltext; PDF; 489 kB)

- ↑

F. Burden, A. Thiemann:

Donkeys Are Different.

In:

J Equine Vet Sci.

35, 2015, S. 375?382.

doi:10.1016/j.jevs.2015.03.005

(

Volltext

; PDF)

- ↑

D. Renggli-Schertenleib, F. Renggli:

Hengst in der Gruppenhaltung

, abgerufen am 29. Mai 2022

- ↑

Therese Misar, Karin Rutishauser:

Die Haltung erwachsener Hengste

, Mitteilung der Fa.

fourelse AG

, abgerufen am 20. Mai 2022

- ↑

MapView Eintrag

- ↑

Horse Genome Assembled

.

In:

NIH News.

- ↑

C. M. Wade u. a.:

Genome Sequence, Comparative Analysis, and Population Genetics of the Domestic Horse.

In:

Science.

Band 326, Nr. 5954, 2009, S. 865?867.

doi:10.1126/science.1178158

- ↑

Dorcas Brown und David Anthony:

Bit wear, horseback riding and the Botai site in Kazakstan.

Journal of Archaeological Science 25, 1998, S. 331?347.

- ↑

David W. Anthony und Dorcas R. Brown:

Eneolithic horse exploitation in the Eurasian steppes: diet, ritual and riding.

Antiquity 74, 2000, S. 75?387.

- ↑

David W. Anthony:

The Horse, the Wheel, and Language.

Princeton University Press, 2007, S. 1?553 (S. 193?224) (

[1]

).

- ↑

Alan K. Outram, Natalie A. Stear, Robin Bendrey, Sandra Olsen, Alexei Kasparov, Victor Zaibert, Nick Thorpe und Richard P. Evershed:

The Earliest Horse Harnessing and Milking.

Science 323, 2009, S. 1332?1335.

- ↑

William Timothy Treal Taylor und Christina Isabelle Barron?Ortiz:

Rethinking the evidence for early horse domestication at Botai.

Scientific Reports 11, 2021, S. 7440,

doi:10.1038/s41598-021-86832-9

.

- ↑

Charleen Gaunitz, Antoine Fages, Kristian Hanghøj, Anders Albrechtsen, Naveed Khan, Mikkel Schubert, Andaine Seguin-Orlando, Ivy J. Owens, Sabine Felkel, Olivier Bignon-Lau, Peter de Barros Damgaard, Alissa Mittnik, Azadeh F. Mohaseb, Hossein Davoudi, Saleh Alquraishi, Ahmed H. Alfarhan, Khaled A. S. Al-Rasheid, Eric Crubezy, Norbert Benecke, Sandra Olsen, Dorcas Brown, David Anthony, Ken Massy, Vladimir Pitulko, Aleksei Kasparov, Gottfried Brem, Michael Hofreiter, Gulmira Mukhtarova, Nurbol Baimukhanov, Lembi Lougas, Vedat Onar, Philipp W. Stockhammer, Johannes Krause, Bazartseren Boldgiv, Sainbileg Undrakhbold, Diimaajav Erdenebaatar, Sebastien Lepetz, Marjan Mashkour, Arne Ludwig, Barbara Wallner, Victor Merz, Ilja Merz, Viktor Zaibert, Eske Willerslev, Pablo Librado, Alan K. Outram und Ludovic Orlando:

Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski’s horses.

Science 360 (6384), 2018, S. 111?114,

doi:10.1126/science.aao3297

.

- ↑

a

b

Antoine Fages, Kristian Hanghøj, Naveed Khan, Charleen Gaunitz, Andaine Seguin-Orlando, Michela Leonardi, Christian McCrory Constantz, Cristina Gamba, Khaled A. S. Al-Rasheid, Silvia Albizuri, Ahmed H. Alfarhan, Morten Allentoft, Saleh Alquraishi, David Anthony, Nurbol Baimukhanov, James H. Barrett, Jamsranjav Bayarsaikhan, Norbert Benecke, Eloisa Bernaldez-Sanchez, Luis Berrocal-Rangel, Fereidoun Biglari, Sanne Boessenkool, Bazartseren Boldgiv, Gottfried Brem, Dorcas Brown, Joachim Burger, Eric Crubezy, Linas Daugnora, Hossein Davoudi, Peter de Barros Damgaard, Maria de los Angeles de Chorro y de Villa-Ceballos, Sabine Deschler-Erb, Cleia Detry, Nadine Dill, Maria do Mar Oom, Anna Dohr, Sturla Ellingvag, Diimaajav Erdenebaatar, Homa Fathi, Sabine Felkel, Carlos Fernandez-Rodriguez, Esteban Garcia-Vinas, Mietje Germonpre, Jose D. Granado, Jon H. Hallsson, Helmut Hemmer, Michael Hofreiter, Aleksei Kasparov, Mutalib Khasanov, Roya Khazaeli, Pavel Kosintsev, Kristian Kristiansen, Tabaldiev Kubatbek, Lukas Kuderna, Pavel Kuznetsov, Haeedeh Laleh, Jennifer A. Leonard, Johanna Lhuillier, Corina Liesau von Lettow-Vorbeck, Andrey Logvin, Lembi Lougas, Arne Ludwig, Cristina Luis, Ana Margarida Arruda, Tomas Marques-Bonet, Raquel Matoso Silva, Victor Merz, Enkhbayar Mijiddorj, Bryan K. Miller, Oleg Monchalov, Fatemeh A. Mohaseb, Arturo Morales, Ariadna Nieto-Espinet, Heidi Nistelberger, Vedat Onar, Albina H. Palsdottir, Vladimir Pitulko, Konstantin Pitskhelauri, Melanie Pruvost, Petra Rajic Sikanjic, Anita Rapan Pap?sa, Natalia Roslyakova, Alireza Sardari, Eberhard Sauer, Renate Schafberg, Amelie Scheu, Jorg Schibler, Angela Schlumbaum, Nathalie Serrand, Aitor Serres-Armero, Beth Shapiro, Shiva Sheikhi Seno, Irina Shevnina, Sonia Shidrang, John Southon, Bastiaan Star, Naomi Sykes, Kamal Taheri, William Taylor, Wolf-Rudiger Teegen, Tajana Trbojevi? Vuki?evi?, Simon Trixl, Dashzeveg Tumen, Sainbileg Undrakhbold, Emma Usmanova, Ali Vahdati, Silvia Valenzuela-Lamas, Catarina Viegas, Barbara Wallner, Jaco Weinstock, Victor Zaibert, Benoit Clavel, Sebastien Lepetz, Marjan Mashkour, Agnar Helgason, Kari Stefansson, Eric Barrey, Eske Willerslev, Alan K. Outram, Pablo Librado und Ludovic Orlando:

Tracking Five Millennia of Horse Management with Extensive Ancient Genome Time Series.

Cell 177, 2019, S. 1419?1435,

doi:10.1016/j.cell.2019.03.049

.

- ↑