Das Reich der Gupta auf dem Hohepunkt seiner Macht

Das Reich der Gupta auf dem Hohepunkt seiner Macht

Die

Gupta

(

Sanskrit

, ?????,

gupta

) waren eine

altindische

hinduistische

Herrscher-Dynastie. Ihr Name steht neben den

Maurya

und

Kuschana

fur das

antike

Indien. Die Epoche der Gupta-Dynastie von etwa

271

bis

562

gilt als ?goldenes“ bzw. ?klassisches Zeitalter“ der

indischen Geschichte

. Die Gupta-Herrscher hatten die ebenfalls hinduistischen

Aulikaras

zum innenpolitischen Gegner und wurden von diesen vor allem in der Spatphase zuruckgedrangt; außenpolitisch mussten sie sich mit den

Hunas

(= ?

Iranische Hunnen

“) auseinandersetzen.

Die Gupta-Konige ? ursprunglich eine lokale Furstenfamilie, die sich in der zweiten Halfte des 3. Jahrhunderts in der Grenzzone zwischen

Bihar

und

Bengalen

etabliert hatte ? kamen um 271 n. Chr. an die Macht, beendeten die Kleinstaaterei im Norden des indischen

Subkontinents

, die seit dem Untergang des

Maurya

-Reiches herrschte und sorgten fur politische und wirtschaftliche Stabilitat.

[1]

Stammvater der Gupta-Dynastie war nach der Ansicht des Historikers

Anant Sadashiv Altekar

ein gewisser

Gupta

(reg. ab ca. 271). Konig

Chandragupta I.

(reg. ca. 320?335), nicht zu verwechseln mit

Chandragupta Maurya

, der rund 6 Jahrhunderte zuvor die Maurya-Dynastie begrundet hatte, stammte wohl von einer

Kshatriyafamilie

ab. Zumindest fand man keine Munzen der Vorganger, so dass die behauptete konigliche Herkunft sehr vage ist. Durch Chandraguptas Hochzeit mit

Kumaradevi

, einer Prinzessin des

Licchavi

-Geschlechts, war es ihm moglich,

Konig

von

Magadha

zu werden in der

Gangesregion

. Als Residenz wahlte er die alte Metropole

Pataliputra

(heute

Patna

) und fuhrte im Jahr 320 die von seinen Nachfolgern beibehaltene Gupta-Zeitrechnung ein. Davon abgesehen ist von seiner Tatigkeit nichts bekannt. Das Reich umfasste die Regionen Magadha und Bengalen.

[2]

Nur 15 Jahre spater konnte der Sohn, Samudragupta (reg. 335?375), die Grenzen des Reiches weiter ausdehnen. Damals betitelte er sich noch als ?Tochtersohn des Licchavi“ und nicht als ?Gupta“, was sich aber bald anderte. Der Eroberer hat eine Inschrift auf einer Saule

Ashokas

in

Prayaga

(heute

Prayagraj

) hinterlassen, so dass seine zahlreichen Kriegszuge gegen indische Kleinstaaten bekannt sind. Auf der Saule ist von den unterworfenen Konigen und eroberten Gebieten im Norden, einem Militarschlag im Suden sowie von Tributen aus der westlichen

Shakaregion

,

Sri Lanka

und dem

Nordiran

die Rede.

Unter Samudragupta wurden in Indien erstmals Goldmunzen gepragt, die diesen nicht nur als Eroberer, sondern auch als Musiker darstellen. Diese eindrucksvollen Munzen waren wie die Titel der Gupta (etwa:

Maharajahiraja Paramabhattaraka

, d. h. ?Großer Konig der Konige, oberster Gebieter“) ein wichtiges Propagandamittel und uberdies ein Zeichen des wirtschaftlichen Erfolges und des allgemeinen Wohlstandes. Der Konig sah sich ubrigens als erster Hindu als

Chakravartin

-Herrscher (wortl.: ?Radandreher“) an, als idealen Herrscher, der das Rad des Lebens dreht und die Welt beherrscht.

Die Chandragupta II. zugeschriebene, nicht rostende

Eiserne Saule

steht im

Qutb-Komplex

in Delhi.

Die Chandragupta II. zugeschriebene, nicht rostende

Eiserne Saule

steht im

Qutb-Komplex

in Delhi.

Sein Sohn,

Chandragupta II.

(reg. 375?413/15), machte aus der Gupta-Dynastie und Staat eine Großmacht, indem er durch Heiratspolitik die Staaten einbinden konnte, mit denen sein Vater den Krieg wohlweislich vermieden hatte: Er sah seine

Chance

in der

Allianz

der Gupta mit der

Vakataka

-Dynastie

Rudrasenas II.

Sudindiens. Durch die Heirat seiner Tochter

Prabhavatigupta

in dieses Herrscherhaus sicherte sich Chandragupta II. den Frieden mit dem Suden. Und so konnten sich seine Truppen auf den Kampf im Westen, d. h. auf die Unterwerfung der

Shakas

, auch Westliche Satrapen genannt, konzentrieren (vollstandige Unterwerfung durch die Gupta bis ca. 385 n. Chr.).

Das politische Geschick seiner Herrscher machte sich fur die Gupta bezahlt: Lokale Beamte wurden aus ihren Anteilen der Landsteuer schwerreich, Handler hauften ein Vermogen mit dem Handel zwischen

China

und dem

Mittelmeer

an, da sie die Handelsrouten kontrollierten. Die Regierungsgewalt in den Stadten wurde oftmals in die Hande von

Gilden

der Handwerker, Handler und Bankiers gelegt und viele Stadtrate bestanden aus Handwerkern, Kunstlern und Handlern. Generell hatten die Stadte Indiens dieser Zeit einen hoheren wirtschaftlichen und kulturellen Stellenwert als spater im indischen Mittelalter.

Erwahnenswert sind auch noch einige Informationen des chinesischen Pilgermonches

Faxian

(Dongjin, reiste 399?412), der das Reich Chandraguptas II. besuchte. Er schrieb: ?Das Volk ist reich und glucklich, unbelastigt von jeglicher Kopfsteuer oder staatlichen Beschrankungen. Nur die, die das Land des Konigs bebauen, zahlen eine Landsteuer. Sie sind frei zu gehen oder zu bleiben. Der Konig regiert das Land, ohne die Todesstrafe anzuwenden. Sogar Hochverrater erhalten nur ihre rechte Hand abgeschlagen.“

Zur Zeit der Gupta erfolgte auch eine Erneuerung des

Hinduismus

: Die alten Schriften wurden wieder gelesen und der bis dahin philosophisch und intellektuell dominierende

Buddhismus

bekam zunehmend Konkurrenz. Kunstlerisch beeindruckende hinduistische

Gupta-Tempel

wurden erbaut. Gleichwohl wurden auch buddhistische Statten wie

Sanchi

mit Bauten (Tempel Nr. 17) und eindrucksvollen Buddha-Bildnissen (Stupa Nr. 1) ausgestattet; der Dhamekh-Stupa in

Sarnath

wurde ebenfalls erneuert. Auch die Ideologie des

Kastenwesens

, das bis heute in Indien Gultigkeit hat, wurde wieder gepflegt.

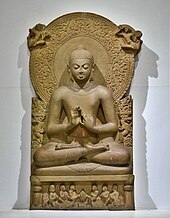

Die beruhmte Figur des lehrenden Buddha aus

Sarnath

entstammt der Gupta-Zeit (5. Jh.).

Die beruhmte Figur des lehrenden Buddha aus

Sarnath

entstammt der Gupta-Zeit (5. Jh.).

In der 1. Halfte des 5. Jahrhunderts herrschte ein friedlicher Kaiser,

Kumaragupta I.

(reg. 415?455), uber das Land; Religion und Klosterbesitz wurden gefordert. Die buddhistischen Kloster entwickelten sich zu seiner Zeit zu (von der stadtischen Wirtschaft abhangigen) Finanzzentren und die hinduistischen Kloster trumpften mit rasch wachsendem Landbesitz auf. Die Verwaltung wurde stark unterteilt: in Provinzen, Distrikte, Stadte und Dorfer. Der Konig kontrollierte nur einen Teil davon direkt, es gab Kompetenzuberschneidungen und die Herrschaft ging schleichend wieder auf die lokalen

Fursten

uber. Auch wurden die Steuereinnahmen nicht mehr an den Gupta-Herrscher abgefuhrt, sondern die Steuerbeamten behielten diese fur ihre eigenen Interessen.

Im spaten 5. Jahrhundert verlor die Gupta-Dynastie zunehmend an Macht. Aus dem Norden kam eine neue Bedrohung: Ein Stammesverband von Nomaden ließ sich in

Baktrien

nieder und zog nun langsam uber das Gebirge Nordwestindiens. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts kam es zum Kampf zwischen den Gupta und den ?Hunas“. Hierbei handelte es sich um Gruppen der sogenannten ?

Iranischen Hunnen

“,

[3]

am wahrscheinlichsten um die

Kidariten

oder die folgende Welle der

Alchon

. Die Alchon-Gruppe wird oft mit den

Hephthaliten

vermischt, doch nur die Alchon expandierten im fruhen 6. Jahrhundert massiv nach Nordwestindien gegen das Gupta-Reich.

[4]

Jedenfalls konnte Kumaraguptas Sohn Skandagupta den Einfall zunachst zuruckhalten.

Unter

Skandagupta

(reg. 455?467) und seinem Neffen

Budhagupta

(ca. 476?495, er setzte sich erst in einem langjahrigen Nachfolgestreit durch) blieb die Ausdehnung des Gupta-Reiches noch erhalten. Dies bezeugen viele Inschriften, auch wenn z. B. in einer von 484/5 aus

Eran

(in Malwa) nebenher auch noch lokale Regenten erwahnt werden. Aber danach traten um 500 mehrere Konige gleichzeitig oder zumindest kurz nacheinander auf. Zwei dieser Thronanwarter wurden durch Inschriften in Malwa und Bengalen identifiziert, ein dritter namens Baladitya wurde bei

Xuanzang

fur das Kernland

Magadha

erwahnt. Dieser Baladitya wird anhand der Klassifizierung der Munztypen und anhand von Siegelinschriften in

Nalanda

meistens mit Narasimhagupta (II.) gleichgesetzt.

In der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts fielen erneut Eindringlinge in Indien ein: Unter diesen

Hunas

sind die bereits erwahnten

Alchon

(nicht die eigentlichen

Hephthaliten

) zu verstehen. Die Gupta verloren

Kaschmir

und den

Punjab

an deren Herrscher

Toramana

und

Mihirakula

. Der letzte ernstzunehmende Gupta-Thronanwarter Bhanugupta (in Malwa) verlor

[5]

510 eine Schlacht gegen Toramana und musste nach Bengalen fliehen. Dieser Verlust der wichtigsten Gebiete des Nordens leitete schließlich das Ende des Gupta-Reiches ein: Indien wurde erneut unter den Lokalfurstentumern aufgeteilt. Zumindest soll Narasimhagupta II. Baladitya (nach anfanglichen Niederlagen und Tributzahlungen ca. 515) im Bund mit Yasodharman von Malwa den Alchonkonig Mihirakula angegriffen und gefangen genommen haben, als dieser wegen seiner Buddhistenverfolgungen untragbar wurde (ca. 520/27).

Bereits um 532 beanspruchte Yasodharman von Malwa in einer Inschrift, neben den Gupta der ?Herr von Nordindien“ bis an den Himalaya zu sein. Spatestens bis ca. 562 verloren die ?imperialen“ Gupta dann endgultig die Kontrolle und verschwanden aus der Geschichte. Teilfursten und Generale wie die Jungeren Gupta in (Ost-)

Malwa

, die Vardhanas (vgl.

Harsha

) in Thanesar und die

Maukharis

in

Kannauj

ubernahmen die Macht und Nachfolge.

Nach dem Verschwinden der (imperialen) Gupta existierten noch die sogenannten ?Spateren Gupta“ in

Magadha

, unter anderem als Rivalen der Maukharis. Es ist aber nicht sicher, ob sie schon vom fruhen 6. Jahrhundert an in Magadha saßen (als Nebenlinie der eigentlichen Gupta) oder ob sie zunachst nur in Malwa regierten und erst ihr Prinz Madhavagupta von

Harsha Vardhana

in Magadha eingesetzt wurde. Der letzte Vertreter der Spateren Gupta (der ?Gauda-Konig“) wurde jedenfalls im fruhen 8. Jahrhundert in Magadha durch den Kunstdichtungsforderer Yashovarman von

Kanauj

beseitigt.

- Gupta (ca. 271?300)

- Ghatotkacha (ca. 300?320)

- Chandragupta I.

(320?335)

- Samudragupta

(335?375)

- Ramagupta um 375 (?)

- Chandragupta II.

(375?413/5)

- Kumaragupta I.

(415?455)

- Skandagupta

(455?467)

- Purugupta (ca. 467?472)

- Narasimhagupta Baladitya (ca. 472/73)

- Kumaragupta II. (ca. 473?476)

- Budhagupta

(ca. 476?495)

- mehrere Thronanwarter um 500 ff., die Abfolge ist unklar:

- Chandragupta III.

- Vainyagupta um 507 (in Bengalen?)

- Bhanugupta um 510 (in Malwa?)

- Narasimhagupta Baladitya II. ca. 500?530, abd. (in Magadha?)

- Kumaragupta III. Kramaditya (ca. 532)

- Vishnugupta Chandraditya (ca. 550)

- Hermann Kulke

,

Dietmar Rothermund

:

Geschichte Indiens. Von der Induskultur bis heute.

2. aktualisierte Neuauflage. C.H. Beck, Munchen 2010,

ISBN 978-3-406-60414-0

.

- Fred Virkus:

Politische Strukturen im Guptareich (300?550 n. Chr.).

(= Band 18 der Asien- und Afrika-Studien der Humboldt-Universitat, Berlin). Harrassowitz-Verlag, Wiesbaden 2004,

ISBN 3-447-05080-2

.

- Joanna Gottfried Williams:

The Art of Gupta India. Empire and Province.

Princeton University Press, Princeton 1982,

ISBN 0-691-03988-7

.

- ↑

R. C. Majumdar, A. S. Altekar:

Vakataka - Gupta Age Circa 200-550 A.D.

Motilal Banarsidass, Delhi 1986, S. 2.

- ↑

Luciano Petech:

Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts

; in Propylaen Weltgeschichte, Band II - Hochkulturen des mittleren und ostlichen Asiens, Verlag Ullstein, Frankfurt a. M., 1964, S. 460 und 461

- ↑

Der Begriff der ?Iranischen Hunnen“ geht auf die numismatischen Forschungen

Robert Gobls

zuruck (

Dokumente zur Geschichte der iranischen Hunnen in Baktrien und Indien.

4 Bande. Wiesbaden 1967).

- ↑

Michael Alram:

Die Geschichte Ostirans von den Griechenkonigen in Baktrien und Indien bis zu den iranischen Hunnen (250 v. Chr.?700 n. Chr.).

In: Wilfried Seipel (Hrsg.):

Weihrauch und Seide. Alte Kulturen an der Seidenstraße.

Wien 1996, S. 119?140, hier S. 138.

- ↑

Die Angaben der Gwalior-Inschrift uber Mihirakula deuten eher auf eine Niederlage der Gupta hin, auch wenn man die Eran-Inschrift uber Bhanugupta und Goparaja als Siegesinschrift interpretieren konnte.