Kleines

Wappen Schwedens

Kleines

Wappen Schwedens

Die

Geschichte Schwedens

umfasst die Entwicklungen auf dem Gebiet des Konigreiches Schweden von der Urgeschichte bis zur Gegenwart. Sie lasst sich bis 11.000 v. Chr. zuruckfuhren, als das Gebiet des heutigen

Schwedens

nach der letzten

Eiszeit

erstmals von Menschen besiedelt wurde. Wahrend der

Volkerwanderungszeit

und der sich anschließenden

Vendelzeit

(550?800) wurden die Menschen in dem Raum sesshaft. Im Zuge der

Wikingerzeit

von 800 bis 1050 gingen von den Bewohnern Schwedens viele Raubzuge und Handelsexpeditionen nach Osten aus. Die

Warager

(schwedische Wikinger) fuhren bis weit in das heutige

Russland

hinein, wo sie Handelsstationen und kurzlebige Reiche grundeten,

und weiter

bis zum

Schwarzen

und zum

Kaspischen Meer

, wo sie Handelsverbindungen mit Orten im

Byzantinischen Reich

und in der

arabischen Welt

errichteten.

Ab dem 11. Jahrhundert wurde

Schweden christianisiert

, wobei sich das

Heidentum

mit der alten nordischen Gotterlehre bis weit in das 12. Jahrhundert hielt. Im Jahr 1164 erhielt Schweden einen eigenen Erzbischof. Die Expansion nach Osten wahrend des 12. und 13. Jahrhunderts fuhrte dazu, dass

Finnland

nach mehreren

Kreuzzugen

dem schwedischen Reich zufiel.

Die selbstandigen schwedischen Regionen gingen um das Jahr 1000 in einem neuen Reich auf, dessen Schwerpunkt in

Vastergotland

und

Ostergotland

lag. Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts tobte der Kampf um die weltliche Macht in diesem Reich zwischen den Geschlechtern der

Sverkers

und der

Eriks

, die zwischen 1130 und 1250 abwechselnd die Konigsmacht innehatten. Erst in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts gewann der Konig verstarkten Einfluss und konnte mit dem Bau koniglicher Burgen und der Einfuhrung einer Provinzialverwaltung die Interessen der Zentralmacht durchsetzen und fur das ganze Reich Gesetze verordnen.

Unter der Fuhrung von Konigin

Margarethe I.

wurde im Jahr 1397 mit der

Kalmarer Union

ein Bund geschlossen, in dem die skandinavischen Lander denselben Konig anerkannten. Dieser Zusammenschluss dreier Reiche unter danischen

Unionskonigen

blieb bis 1523 bestehen. Ein Aufstand unter der Fuhrung des spateren Konigs

Gustav Wasa

fuhrte zum Ende der Kalmarer Union 1523.

Außenpolitisch hatte Schweden seit dem Bruch der Union mit Danemark und Norwegen darauf hingearbeitet, die Vorherrschaft im

Ostseeraum

zu erlangen. Daraus ergaben sich ab den 1560er Jahren wiederholt Kriege mit Danemark,

Polen-Litauen

und dem

Zarentum Russland

. Nachdem Schweden 1630 mit großem Erfolg auf Seiten der Protestanten in den

Dreißigjahrigen Krieg

eingegriffen hatte und

Gustav II. Adolf

einer der fuhrenden Monarchen in Europa geworden war, wurde Danemark in zwei Kriegen 1643?1645 und 1657?1658 besiegt, wodurch Skane, Halland, Blekinge und die Insel Gotland, die fruher zu Danemark gehort hatten, an Schweden fielen. Außerdem erhielt es Bohuslan, Jamtland und Harjedalen von Norwegen.

Da Schweden auch Finnland sowie eine Reihe von Provinzen im Baltikum und in Norddeutschland umfasste, war es damit nach dem

Westfalischen Frieden

(1648) und dem

Frieden von Roskilde

(1658 mit Danemark) zur fuhrenden Großmacht im nordlichen Europa geworden. Schweden fehlte es allerdings an der Wirtschaftskraft, um seine Stellung als Großmacht auf Dauer behaupten zu konnen, da es mit Ausnahme einiger weniger Eisenhutten und der Kupfergrube in

Falun

ein reines Agrarland mit ausgepragter Naturalwirtschaft war. Nach den Niederlagen im

Großen Nordischen Krieg

(1700?1721) gegen Russland, Danemark, Sachsen-Polen und Preußen verlor Schweden den großten Teil seiner Provinzen jenseits der Ostsee und wurde weitgehend auf die Gebiete des heutigen Schweden und Finnland reduziert. Der Großmachtphase schloss sich nach 1721 die so genannte

Freiheitszeit

an, die außenpolitisch von mehreren verlustreichen Kriegen gegen Russland begleitet wurde, in deren Folge Schweden außenpolitisch weiter an Einfluss verlor.

Wahrend der

Napoleonischen Kriege

gingen schließlich Finnland (an Russland) sowie die letzten Besitzungen in Norddeutschland (

Vorpommern

mit

Rugen

) verloren. Als Ersatz fur diese Verluste gelang es dem 1810 gewahlten Thronfolger und spateren Konig

Karl XIV. Johann

, Norwegen zu erwerben, das 1814 zu einer

Union mit Schweden

gezwungen wurde. Trotz vieler innerer Konflikte hielt diese Union bis ins Jahr 1905, als sie wieder aufgelost wurde.

Seit einer kurzen militarischen Auseinandersetzung mit Norwegen im Zusammenhang mit der Entstehung der Union 1814 hat Schweden an keinem Krieg mehr teilgenommen und vom

Ersten Weltkrieg

bis zum

russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine 2022

die außenpolitische Linie verfolgt, im Frieden allianzfrei und im Krieg neutral zu bleiben, wobei es seine Sicherheit auf eine starke

Gesamtverteidigung

außerhalb der Bundnisse grundete. Gleichzeitig schloss sich Schweden 1920 dem

Volkerbund

und 1946 den

Vereinten Nationen (UN)

an und hat sich unter dem Dach dieser Organisationen an verschiedenen internationalen Aktionen zur Friedenssicherung beteiligt.

Dichte archaologischer Fundplatze in Schweden

Dichte archaologischer Fundplatze in Schweden

Verbreitung der neolithischen Landwirtschaft

Verbreitung der neolithischen Landwirtschaft

Runenstein in

Uppsala

Runenstein in

Uppsala

Gegen Ende der letzten

Eiszeit

(um 12.000 v. Chr.) begannen die ersten Menschen uber eine Landbrucke zwischen dem heutigen

Danemark

und

Schonen

in die Kustengebiete Sudschwedens einzuwandern. Die altesten Funde sind etwa 13.000 Jahre alt und wurden in Schonen entdeckt. Die nomadisierenden Jager, Fischer und Sammler zogen aus Mitteleuropa nach Norden und als die Landbrucke um 5000 v. Chr. verschwand, waren Mittelschweden und die Kusten Nordschwedens besiedelt. Etwa aus der gleichen Zeit datieren die ersten Funde im Inland des hohen Nordens (Fundorte: Arjeplog, Stora Sjofallet, Vuollerim), die von Menschengruppen stammen, die vermutlich bereits zwei bis funftausend Jahre fruher aus dem eisfreien Nordosteuropa eingewandert waren und einen Teil der sogenannte

Komsa-Kultur

bildeten.

[1]

Einige Archaologen sehen darin die Vorfahren der heutigen

Samen

. Sie entwickelten sich dort viele Jahrtausende lang isoliert weiter, bevor sie von einer neuen Einwanderungswelle aus der Uralregion (

Suomusjarvi-Kultur

) gewisse genetische Dispositionen und ihre

finno-ugrischen Sprachen

erbten.

[2]

[3]

Um ungefahr 4000 v. Chr. hielt die Landwirtschaft ihren Einzug in Schweden und es entstanden feste Siedlungen. Aufgrund der Formen der Grabstatten und Grabbeigaben kann man in den folgenden Jahrtausenden zwischen unterschiedlichen Kulturen unterscheiden. Bekannte Beispiele sind die

Megalithanlagen von Hagestad

oder das

Grab von Kivik

mit seinen Felszeichnungen. (

siehe auch:

Spatneolithische Bestattungen in Schweden

) Erkenntnisse brachten auch

keramische Funde der alteren Eisenzeit in Schweden

.

Die schwedischen

Illustratoren

Anders Lindgren, C. G. G. Hilfeling (1740?1823) und Nils Mansson Mandelgren (1813?1899) leisteten wichtige Arbeit bei der Dokumentation archaologischer Objekte, von denen einige inzwischen abgetragen sind.

Erstmals schriftlich erwahnt wurde Skandinavien in der

naturalis historia

Plinius’ des Alteren

aus den Jahren vor 77 n. Chr. und der

Germania

des

Tacitus

, der als Erster das Volk der

Suionen

erwahnte.

?Suionum hinc civitates ipso in Oceano praeter viros armaque classibus valent.“

?Die Stamme der Suionen darauf, direkt am Ozean, sind außer durch Manner und Waffen durch ihre Flotten machtig.“

?

Tacitus,

Germania

, Kap. 44

Der Name Svitjod auf dem Runenstein von Aspa Lot

Der Name Svitjod auf dem Runenstein von Aspa Lot

Er erwahnt, dass es bei den Suionen bereits einen Konig gegeben habe:

?Est apud illos et opibus honos, eoque unus imperitat, nullis iam exceptionibus, non precario iure parendi.“

?Bei ihnen steht auch der Reichtum in Ansehen, und darum hat einer die Herrschaft, nun schon ohne Ausnahmen, in unwiderruflicher Gehorsamspflicht.“

?

Tacitus,

Germania

, Kap. 44

Man hat bereits fruh die unter diesem Konig zusammengefassten Kleinstamme als die spater im

Upplandslag

genannten Upplander identifiziert, die von

Snorri

Sviþjoð

genannt

[4]

werden und eine Kerngruppe des schwedischen Volkes darstellen wurden.

[5]

Die Namen der drei Teilstamme (?Folklande“) sind nicht uberliefert. Sie wurden im Spatmittelalter nach der Zahl der ihnen zugehorigen Hundertschaften (?hundare“) benannt: Tiundaland, Attundaland und Fjarundaland, dazu der Kustenraum Roden. Diese Folklande besaßen je ein regionales

Thing

.

Das Zentrum der drei Folklande lag bei

Alt-Uppsala

, wo sich das zentrale Heiligtum befand, in dem nach

Adam von Bremen

drei Gotter,

Odin

,

Freyr

und

Thor

verehrt wurden. In der fruhen Vorzeit ? so wird gemaß mythologischen Berichten angenommen ? konnten hier ausschließlich die fur Fruchtbarkeit zustandigen

Vanen

verehrt worden sein. Spater waren die

Asen

an ihre Stelle getreten. Dies findet dadurch eine Grundlage in der geschichtlichen Uberlieferung, dass in der

Ynglingatal

berichtet wird, der Konig Domaldi sei wegen andauernder Missernten der Gottin Ceres geopfert worden. Auch wurden Markt und Thing in Alt-Uppsala als Disthing (

disa-þing

, Thing der

Disen

) bezeichnet.

[6]

Die weitere Entwicklung liegt im Dunkeln. Die Auswertung der Texte und archaologischen Funde hat keinen Aufschluss daruber erbringen konnen, wann und auf welche Weise die Gotalande, Smaland, Varmland usw. in dieses Reich einverleibt wurden. Burgenbauten in Zentralschweden, in den beiden Gotalanden, auf Oland und Gotland aus der Zeit zwischen 400 und 800 deuten auf kriegerische Verwicklungen hin. Die Meinungsverschiedenheiten in der Forschung hangen damit zusammen, dass dem

Beowulflied

und der

Ynglingatal

in Bezug auf einen historischen Kern ein unterschiedlicher Wert beigemessen wird. Erst bei

Olof Skotkonung

ist man sich einig, dass er uber das gesamte Gebiet geherrscht habe.

[7]

Den archaologischen Funden nach zu urteilen, fand zwischen Christi Geburt und dem Beginn des funften Jahrhunderts ein lebhafter Handel mit dem

Romischen Reich

statt. Romische Importprodukte kamen bis in den hohen Norden, aus dem nordischen Raum kamen unter anderem Pelzwerk und

olandische

Pferde. Skandinavien wurde auch zum ersten Mal in romischen Schriften erwahnt. Von Tacitus stammt der erste bekannte Hinweis auf die Vorfahren der Samen, die er ?Fenni“ nannte und die spater mehrfach als ?Skrithfinoi“ in den Schriften zu finden sind. Die Silbe ?Skrith-“ bezog sich auf die Ski, die von den Samen erfunden wurden.

[2]

Auf der Weltkarte des

Ptolemaus

um 150 ist Skandinavien erstmals

kartografisch

erfasst (siehe

Scandza

). Im Gegensatz zu der vorangehenden kollektiven Gesellschaftsform kam es nun auch zu einer starkeren sozialen Schichtung, wie vor allem prachtig ausgestattete Kammergraber zeigen. Gegen Ende dieses Zeitraums wurde auch die

Runenschrift

eingefuhrt.

Zwischen 400 und 800 setzte sich die Machtkonzentration auf einige Zentren fort. Hugelgraber weisen darauf hin, dass es lokale Hauptlinge bzw. Stammesfursten gab. Zahlreiche Fluchtburgen zeugen vielleicht von den unsicheren Zeiten. Handelsplatze wie

Helgo

und spater

Birka

lassen auf umfangreiche internationale Kontakte schließen.

Zeitgenossische Darstellung danischer Wikinger

Zeitgenossische Darstellung danischer Wikinger

Um das Jahr 800 begannen die langen

Wikingerfahrten

, kombinierte Kriegs- und Handelszuge. Die Wikingerzuge aus dem danischen und norwegischen Raum sowie

Skane

und

Bohuslan

gingen nach Westen. Wikingerzuge der mittelschwedischen Bevolkerung (

Vaster-

und

Ostergotland

sowie

Svealand

) und

Gotland

richteten sich schon lange zuvor nach Osten. Auf dem

Weg von den Waragern zu den Griechen

uber die großen russischen Flusse erreichten sie

Konstantinopel

(

Miklagard

) und das Seidenland am

Kaspischen Meer

(

Sarkland

). Dies waren meist Raubhandelszuge, doch weisen historische und archaologische Quellen auf eine starke politische Betatigung der

Rus

(auch

Warager

genannt) an der Entstehung des

Furstentums Nowgorod

und der

Kiewer Rus

hin, deren Fursten skandinavischen Ursprungs waren. Auf die Schwedenzuge folgte in vielen Gebieten eine umfassende Kolonisation. Großfurst

Jaroslav

(† 1054) holte sich als letzter Waragerfurst noch militarische Unterstutzung aus Schweden. Jaroslav war mit Ingigerd, der Tochter Olof Skotkonungs, verheiratet. Fur die Mitte des 11. Jahrhunderts bezeugen die Runensteine Raubzuge auf beide Seiten des finnischen Meerbusens.

[8]

Die weiten Handelszuge der Skandinavier fuhrten zu einem markanten wirtschaftlichen Aufschwung, was sich in der Grundung von Handelsstadten niederschlug.

Birka

entstand nach 700,

Sigtuna

und

Lund

um 1000. Der internationale Handel mit Luxuswaren wie Silber und Seide aus dem Osten, Waffen und Glasern aus dem Westen, Pelzen aus dem Norden sowie der Sklavenhandel bildeten die wirtschaftliche Grundlage dieser Stadte.

Im 10. Jahrhundert wurde auch die Grundlage fur die spateren skandinavischen Reiche gelegt.

Erik Sagersall

war der erste christliche Konig, doch kehrte er zum Heidentum zuruck. Sein Sohn

Olof Skotkonung

blieb dann beim christlichen Glauben. Seine Taufe wird in den Quellen dem englischen Missionsbischof

Siegfried

aus

York

zugeschrieben und fur das Jahr 1008 angesetzt. Dies fuhrte zu einer anhaltenden Spannung zwischen den schon christianisierten

Gotaer

und den heidnisch gebliebenen

Svear

.

[9]

Sein Sohn

Anund Jakob

gab seinem Schwager

Olav dem Heiligen

400 Soldaten zur Ruckeroberung seines Reiches mit. Er konnte das Heiligtum in

Uppsala

nicht zerstoren, vielmehr notigten ihn die Heiden, auf jegliche Bekehrungsarbeit zu verzichten und sich im christlichen

Vastergotland

niederzulassen, wo er in

Skara

einen Bischofssitz errichtete. Noch zu Zeiten des

Saxo Grammaticus

gab es noch keine feste Diozesaneinteilung. Als 1123 zwischen dem Erzbischof von Hamburg und dem Papst Verhandlungen uber den Status Skandinaviens begannen, war Uppsala noch in heidnischer Hand. Konig Erik Arsall (1087?1088) war der letzte schwedische Konig, der in Uppsala opferte. Erster Bischof in Uppsala war Siward. Er musste 1133 aus Schweden in das

Kloster Rastede

bei Oldenburg fliehen. 1153 begannen die Verhandlungen fur ein eigenes Erzbistum fur Schweden.

Zu Beginn des 11. Jahrhunderts war das Konigreich ein loser Verbund selbstandiger Landschaften (Vaster- und Ostergotland, Svealand und die ?kleinen Lander“, Smaland, im Suden) mit eigenem

Thing

und eigenen Gesetzen und Richtern, zusammengehalten durch die Person des Konigs, der nach seiner Wahl von Thing zu Thing reisen musste, um sich bestatigen zu lassen. Die konigliche Macht war ziemlich gering.

In diese Zeit fallt die

Christianisierung Schwedens

. Der erste Kontakt mit dem Christentum entstand durch die Missionstatigkeit des heiligen

Ansgar

, des Erzbischofs von Hamburg-Bremen. Er unternahm um 830 und 853 zwei erfolglose Missionsreisen nach Schweden. Im Jahr 1008 jedoch ließ sich Konig

Olof Skotkonung

taufen. Dennoch waren bis ins

12. Jahrhundert

große Teile der Bevolkerung heidnisch.

Die eigentliche Reichsgrundung geschah im

Hochmittelalter

zwischen 1000 und 1300 und ging einher mit der

Christianisierung Schwedens

. Mit dem Erfolg der christlichen Missionstatigkeit in

Gotaland

entstand nach 1000 auch die christliche Konigswurde mit dem Anspruch auf Anerkennung sowohl in

Gota

- wie auch in

Svealand

. Sie war jedoch anfangs umstritten, instabil und meist nur von regionaler Bedeutung. Daruber hinaus war es ein

Wahlkonigtum

, was oft zu Kampfen um die Thronfolge fuhrte. So kampften zwischen 1130 und 1250 die Geschlechter

Sverkers

und

Eriks

um die Konigsmacht. Die wichtigste Machtposition nach dem Konig hatte im 12. und 13. Jahrhundert der

Jarl

inne. Der letzte und einer der machtigsten Jarle in Schweden war

Birger Jarl

, dessen Sohn

Waldemar

1250 zum Konig gewahlt wurde. Dieser wurde jedoch von seinem Bruder

Magnus Ladulas

durch einen Staatsstreich abgesetzt. Unter Birger Jarl und den nachfolgenden

Folkungern

kam es zu umfassenden politischen und sozialen Reformen. Es gelang ihnen, eine Zentralmacht aufzubauen und die Gesellschaft nach dem Vorbild der

feudalen

europaischen Staaten zu organisieren. 1350 wurden schließlich die alten Landesgesetze durch ein im ganzen Reich geltendes Gesetz ersetzt.

Siegel des Konigs Magnus Ladulas

Siegel des Konigs Magnus Ladulas

Zeitgleich zum Ausbau der Konigsmacht schritt der Aufbau der kirchlichen Organisation voran. Kirche und Konigtum waren aufeinander angewiesen. Im 11. und 12. Jahrhundert wurden Bistumer mit Sitz in

Skara

,

Linkoping

,

Sigtuna

und anderen Orten gegrundet. Sitz des Erzbischofs von ganz Skandinavien war seit 1104 Lund im damaligen Danemark. 1164 wurde Schweden ein unabhangiges Erzbistum mit Sitz in

Uppsala

. Auf dem

Kirchentreffen von Skanninge

1248 erhielt die Kirche ihre eigene kanonische Kirchenordnung, die ihre Unabhangigkeit von der weltlichen Macht vergroßerte. Die Festigung der Position der Kirche hatte weitreichende kulturelle und gesellschaftliche Folgen, wie beispielsweise die Abschaffung der weitverbreiteten Sklaverei 1335.

Neben dem geistlichen Stand entstand auch ein

Reichsadel

aus den Gefolgsleuten des Konigs und der Stammesfursten, dem 1280 in den

Satzungen von Alsno

Steuerfreiheit bewilligt wurde. Vertreter des Reichsadels und der Kirche (Bischofe) bildeten den Reichsrat, ein Gegengewicht zur Konigsmacht. Machtbasis des Reichsadels waren die ? im Gegensatz zu vielen europaischen Landern nicht erblichen ?

Lehen

, deren Burgen Zentren der Verwaltung waren.

Im 12. und 13. Jahrhundert wurde auch die Expansionspolitik nach Osten hin aufgenommen, mit dem Ziel, sich

Finnland

einzuverleiben. Dies geschah in Form von mehreren

Kreuzzugen

. Im Jahre 1288 wurde

Gotland

durch einen Vertrag an Schweden gebunden.

Der Beginn des 14. Jahrhunderts war durch Thronkampfe innerhalb der Konigsdynastie der

Folkunger

gepragt. Dies fuhrte zu einer Starkung des Hochadels und in weiterer Folge zu Konflikten zwischen Konig und

Reichsrat

beziehungsweise der Ratsaristokratie. Konig

Birger Magnusson

wurde 1317 vertrieben und sein Nachfolger

Magnus Eriksson

wurde 1363 abgesetzt. Auch der 1364 gewahlte

Albrecht von Mecklenburg

wurde 1389 gesturzt, nachdem er versucht hatte, die Konigsmacht zu starken.

Im Laufe des Hochmittelalters begannen die damaligen nordeuropaischen Staaten

Danemark-Norwegen

, Schweden-Finnland und

Russland

mit der Steuererhebung bei den Samen im hohen Norden, die in Form von Naturalien entrichtet werden mussten. Fur Schweden ubernahmen dies bis ins 16. Jahrhundert treuhanderisch arbeitende nordfinnische Handler ? die so genannten ?Birkarle“ (der Name leitet sich von

bjor

?Biber“ ab).

[10]

Sie teilten das Samenland in Handelsdistrikte ein, die ?

Lappmarken

“ genannt wurden und die viele Jahrhunderte Gultigkeit besaßen. Territoriale Anspruche seitens der Krone wurden in dieser Zeit noch nicht gestellt und schwedischstammige Siedler gab es nur vereinzelte an den großen nordischen Lachsflussen.

[2]

1388 wurde die danische Konigin

Margarethe I.

von einer aufstandischen Adelsfraktion als schwedische Herrscherin anerkannt. Nach dem Sieg uber Albrecht im Jahr danach wurden

Danemark

,

Norwegen

und Schweden unter einem Regenten vereinigt. 1397 wurde Margarethes Neffe

Erich von Pommern

zum Konig der drei Reiche gekront und die

Kalmarer Union

errichtet. Sie bestand bis 1523, auch wenn sie selten funktionierte.

Margarethes und Erichs Politik zielte auf die Begrenzung und Zuruckdrangung der Adelsmacht. Der Reichsrat wurde entmachtet und eine zentralisierte, von Danemark ausgehende Verwaltung mit hauptsachlich danischen und deutschen

Vogten

aufgebaut. Dies fuhrte ? unterstutzt von den Bauern, denen neue umfassende Steuern auferlegt worden waren ? zum

Engelbrekt-Aufstand

1434?36, der mit der Absetzung und Vertreibung des Konigs endete.

Stockholmer Blutbad

Stockholmer Blutbad

Die folgenden Jahrzehnte waren chaotisch und gepragt von inneren Kampfen und haufigen Regierungswechseln. Die politische Macht lag bei der Ratsaristokratie, die aber zutiefst zwischen Befurwortern und Gegnern der Kalmarer Union gespalten war. Zu gewissen Zeiten waren die Unionskonige auch in Schweden anerkannt. Dazwischen regierten der schwedische Konig

Karl Knutsson

(1448?57, 1464?65 und 1467?70) beziehungsweise schwedische Reichsverweser. Nach Karls Tod scheiterte der

Versuch des danischen Unionskonigs, Schweden zuruckzuerobern

1471 in der

Schlacht am Brunkeberg

.

In diesen Auseinandersetzungen entstand ein starkes schwedisches Nationalgefuhl, das sich auch im Geistesleben bemerkbar machte. So wurde 1477 die erste schwedische

Universitat

in

Uppsala

gegrundet, 1483 durch den Lubecker

Drucker

Johann Snell

der

Buchdruck

eingefuhrt und gegen Ende des 15. Jahrhunderts erschienen die ersten gedruckten Bucher in schwedischer Sprache.

Der Konflikt mit den Unionskonigen und der inneren Opposition kulminierte unter dem Reichsverweser

Sten Sture dem Jungeren

, der zwischen 1512 und 1520 regierte.

Christian II.

besiegte seine schwedischen Widersacher 1520 und ließ im November desselben Jahres etwa hundert Oppositionelle im sogenannten

Stockholmer Blutbad

hinrichten. Dies fuhrte zum Aufruhr des

Gustav Wasa

, der 1521 zum

Reichsverweser

ernannt wurde, und dem endgultigen Zusammenbruch der Kalmarer Union.

Schwedisches Wappen um 1600 (Siebmacher 1605)

Schwedisches Wappen um 1600 (Siebmacher 1605)

Gustav Wasas Aufruhr wurde aktiv von

Lubeck

unterstutzt und mit dessen Hilfe konnte er 1523

Stockholm

einnehmen. Am 6. Juni des gleichen Jahres wurde er auf dem

schwedischen Reichstag

in

Strangnas

zum Konig gewahlt.

Der Erinnerung an dieses Ereignis und die damit erreichte Unabhangigkeit Schwedens ist der

Schwedische Nationalfeiertag

gewidmet.

Die eigentliche Kronung Gustav Wasas fand erst am 12. Januar 1528 im

Dom zu Uppsala

statt.

Die Beziehungen zu Danemark entscharften sich in der Folge, da Christian II. dort ebenfalls abgesetzt wurde. Die Abhangigkeit von Lubeck konnte 1533 endgultig abgeschuttelt werden.

Innenpolitisch hatte Gustav Wasa das Ziel, die Zentralmacht zu starken. Der erste entscheidende Schritt dazu war die

Ratsversammlung in Vasteras 1527

, bei der die alte Ratsfront aufgelost und die weltliche Macht der Bischofe gebrochen wurde. Es wurden auch die ersten Schritte zur

Reformation

eingeleitet, die in den 1530er Jahren zur Trennung von der katholischen Kirche fuhrten. Die Konfiszierung der kirchlichen Guter, die etwa ein Funftel des gesamten Grundbesitzes ausmachten, fuhrte zu einer entscheidenden Starkung der koniglichen Finanzen. Gleichzeitig wurde die Grundlage fur eine zentrale Administration gelegt, die nach auslandischem Vorbild in den Jahren 1538?1542 modernisiert wurde, und ebenfalls das Steuerwesen wurde neu geordnet. Dies fuhrte zu gewaltsamen Aufstanden, die im

Dacke-Aufstand

von 1542 kulminierten. Weitere wichtige Schritte auf dem Weg zur Zentralisierung waren der Reichstag von Vasteras 1544, bei dem das

Wahlkonigtum

durch das

Erbkonigtum

ersetzt wurde, und die Erneuerung der Landesverteidigung. Die zweite Halfte des 16. Jahrhunderts war vom Kampf der Ostseeanrainer um die Herrschaft uber das

Baltikum

gepragt. Dabei entwickelte sich eine außenpolitische Konstellation, die sich so bis ins 18. Jahrhundert hineinzog.

[11]

Anlass war der Zusammenbruch des

Deutschen Ordensstaates

, der zu einem Wettrennen um die Herrschaft uber dessen Gebiete fuhrten und in mehreren

Nordischen Kriegen

mundeten. Dabei kam Schweden mit den Landern Danemark, dem Russischen Zartum und Polen-Litauen in Konflikt.

Nach dem Tode Gustav Wasas 1560 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen seinen Sohnen. Zuerst wurde der alteste Sohn

Erik XIV.

Konig. Er griff in den

Livlandischen Krieg

(1558?1583) ein, wodurch Schweden 1561 die Oberherrschaft uber

Tallinn

und den nordlichen Teil Livlands, dem heutigen

Estland

erhielt, worauf der Kampf um die Ostseeherrschaft begann. Kurze Zeit spater war Erik XIV. gezwungen im Nordischen Siebenjahrigen Krieg (

Dreikronenkrieg

von 1563 bis 1570), Versuche Danemarks abzuwehren, die

Kalmarer Union

in ihrer ursprunglichen Form wiederherzustellen. Der schnelle Fall der gut ausgerusteten Festung Alvsborg, der Einmarsch eines großeren, kriegsgeubten Soldnerheeres, unfahige schwedische Heerfuhrer und Auseinandersetzungen Eriks XIV. mit dem Bruder Johan um die Souveranitat des Herzogtums Finnland erschwerten die schwedische Kriegfuhrung. Die militarischen Misserfolge des noch ungefestigten jungen Nationalstaates vertieften die Krise des fruhabsolutistischen Konigreichs in Schweden. Erik XIV. wurde 1568 von seinen Brudern Johan und Karl gesturzt und starb im Gefangnis, wahrscheinlich durch Giftmord. Im Januar 1569 wurde sein Bruder als

Johan III.

zum Konig ausgerufen. Das Land benotigte nun dringend eine Atempause im Krieg um die Ostseeherrschaft, da beide Kriegsparteien ausgeblutet und wirtschaftlich geschwacht waren. Der

Frieden von Stettin

am 13. Oktober 1570 beendete das siebenjahrige Ringen ohne entscheidende Vorteile fur eine der kampfenden Seiten. Schweden verzichtete auf die sudlichen Landschaften, Danemark verzichtete auf samtliche Herrschaftsanspruche auf Schweden. Gleichzeitig musste Schweden große Geldsummen aufbringen um danisch besetzte Gebiete auszulosen. Durch die Machtubernahme Johans III. ein Jahr zuvor trat eine grundsatzliche außenpolitische Umorientierung ein. Der gesturzte Konig Erik IV. hatte die Neutralitat Zar Ivans IV. mit zahlreichen Zugestandnissen im Baltikum erkauft. Er ging ein Bundnis mit dem bisherigen Feind Polen ein. Folgerichtig musste Russland zum neuen direkten Gegner werden. Ein Krieg wurde von beiden Herrschern gewunscht, wodurch noch uber Generationen das Verhaltnis zwischen Schweden und Russen belastet wurde. In einem gegenseitigen Briefwechsel beschimpften sich beide Herrscher auf unterstem Niveau. So schrieb z. B. Johan III. zu Ivan IV. nachdem dieser ihm eine niedere Herkunft zugeschrieben hatte: ?Wenn wir nicht gehort hatten, dass dein Vater Großfurst in Russland war, hatten wir wohl Ursache anzunehmen, dass irgend ein Monch oder Bauernkerl dein Vater gewesen sei“. Zudem schrieb er Iwan IV. einen ?hoheren Schweineverstand“ zu und bezeichnete ihn als ?stinkenden Lugner“.

[12]

An dem Nordischen Krieg setzte sich ein 25-jahriger Krieg mit dem russischen Zartum (1570?1595) um karelische, novgorodische und livlandische Territorien an. Die versprochene polnische Hilfe blieb nach dem Tod Sigismund August 1572 aus. Zar Ivan IV. eroberte nahezu jede Burg und jedes Schloss Johans III. und verheerte auch Livland. Schließlich vereinigten sich die schwedischen und polnischen Heere. Der schwedische Feldherr Pontus de la Gardie sturmte 1581 Narva und weitere russische Festungen, gewann Estland zuruck und eroberte Ingermanland. Dann schlossen Polen-Litauen und Russland Frieden, da die polnischen Alliierten den schwedischen Machtzuwachs furchteten. Allein konnten und wollten die Schweden den Krieg nicht weiterfuhren. 1583 schlossen die erschopften Gegner einen Waffenstillstand der 1595 in den

Frieden von Teusina

mundete. Der Krieg brachte Schweden die Herrschaft uber die Stadt Narva und das gesamte Kustengebiet des Finnischen Meerbusens ein.

Johan III. verstarb 1592. Sein Sohn

Sigismund

wurde 1592 schwedischer Konig. Er war schon, ab 1587, Konig von Polen. Dies war erklartes Ziel seines Vaters, der eine schwedisch-polnische Union anstrebte und aus diesem Grund Sigismund katholisch erziehen ließ. Da Sigismund aber Katholik war und man furchtete, dass er die

Gegenreformation

unterstutzen werde, wurde auf der

Synode von Uppsala

1593 vom Reichsrat und der Pfarrerschaft das

Luthertum

zur allein in Schweden zugelassenen Religion erklart. Im Jahr danach leitete Herzog Karl, Sigismunds Onkel, den Machtkampf ein, der 1599 zur Absetzung Sigismunds und zur Kronung

Karls

1604 fuhrte. Dies war der Beginn von bitteren Auseinandersetzungen zwischen Schweden und

Polen

.

Weitere Konflikte mit Moskau und Polen um russische Territorien an der Ostsee wahrend der

Zeit der Wirren

fuhrten zu neuen schwedischen Eroberungen und 1613 fast zur Thronbesteigung von

Karls IX.

Sohn

Karl Filip von Schweden

als Zar von Russland und damit zu einem moglichen schwedisch-russischen Großreich. Letztlich konnte Russland mit der Durchsetzung der Romanov-Dynastie und dem

Frieden von Stolbowo

seine Unabhangigkeit wahren. Wahrend Schweden damit beschaftigt war, Karl Filip auf den moskauischen Thron zu setzen, nutzte Danemark die Gelegenheit, Schweden in einen Zweifrontenkrieg zu verwickeln. Der

Kalmarkrieg

endete mit dem fur Schweden nachteiligen

Frieden von Knared

1613 und verpflichtete das Land zu hohen Kriegsreparationen und Einschrankungen im Eismeer- und

Ostseehandel

. Im Ergebnis lasst sich aber festhalten, dass sich Schweden in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts von einer auf die innenpolitisch-dynastischen Probleme konzentrierten Monarchie zu einer außenpolitisch expansiven Ostseemacht entwickelte.

[13]

Diese Entwicklung setzte sich im 17. Jahrhundert fort.

Wohngebiete der verschiedenen Sami-Gruppen im 16. Jahrhundert. Bis dahin gehorte Lappland noch zu keinem europaischen Staat

Wohngebiete der verschiedenen Sami-Gruppen im 16. Jahrhundert. Bis dahin gehorte Lappland noch zu keinem europaischen Staat

In der Wasa-Zeit entstanden ? vor allem im Wettbewerb mit dem ebenfalls nordwarts vorstoßenden Russland ? die ersten Herrschaftsanspruche Schwedens auf die Gebiete der Samen. Die Abgaben wurden immer mehr erhoht, verschiedener Zwangsdienste fur die Landesherren eingefuhrt und die Kirche begann mit der Christianisierung der Heiden. 1553 ubernahmen staatliche Eintreiber die Steuereintreibung von den Birkarlen, um mehr Kontrolle uber die Nordlander zu erreichen. Da diese Aufgabe bei den nomadisierenden Jagern und Rentierhirten sehr schwierig war, wurden in der Folgezeit einige administrative Maßnahmen durchgefuhrt, die die Autonomie der Samen erheblich einschrankten und zu folgenreichen Veranderungen in deren Lebensweise fuhrten. Aus den vormaligen Lappmarken der Handler und den traditionellen Territorien der einzelnen Jagergemeinschaften (

Siida

) machte man die sogenannten ?Lappbyar“. An zentralen Punkten richtete man Handelsposten (z. B.

Jokkmokk

,

Lycksele

,

Arjeplog

,

Enontekio

) oder Kirchdorfer (z. B.

Arvidsjaur

,

Jukkasjarvi

) ein, die von den Samen regelmaßig aufgesucht werden

mussten

. Zudem wurde das bis dahin freie Land zum Eigentum einzelner Personen gemacht, die fortan als Gewahrsleute und Verantwortliche zwischen dem Staat und ihrem Volk standen.

[2]

Territoriale Expansion Schwedens 1560?1660

Territoriale Expansion Schwedens 1560?1660

Karl X. von Schweden

, nach Ehrenstahl

Karl X. von Schweden

, nach Ehrenstahl

Gustav II. Adolf

Gustav II. Adolf

1611 ubernahm der erst 17-jahrige

Gustav II. Adolf

nach dem Tode seines Vaters die Herrschaft. Ihm gelang es, die Ostseepolitik fortzufuhren und

Ingermanland

und Kexholm (das Gebiet westlich und nordlich des

Ladogasees

) sowie

Livland

von

Polen-Litauen

zu erobern, bevor er sich 1630 Deutschland, auf dessen Gebiet der

Dreißigjahrige Krieg

tobte, zuwandte.

Diese Erfolge waren durch eine innere Reorganisierung moglich geworden. Beim Regierungsantritt wurden durch eine konigliche Erklarung Reichsrat und Reichstag politische Mitspracherechte eingeraumt. Der Reichsrat bekam eine deutliche Rolle im Rahmen der Regierung, und in Fragen um Krieg und Frieden, Steuern und Aushebungen wurden die Beschlusse des Reichstages eingeholt. Die vier im Reichstag vertretenen Stande spiegelten die Gesellschaftsstruktur dieser Zeit wider: Der Adel, der 1612 umfassende Privilegien bekommen hatte, hatte das Monopol auf alle hoheren Amter. Gleichzeitig war diese Standesgrenze durchlassig, sodass sich die Anzahl der Adligen durch Neuadelungen im

17. Jahrhundert

verfunffachte. Der geistliche Stand spielte in einer Staatsideologie, in der Kirche und Staat eng verschmolzen war, eine wichtige Rolle. Das

Burgertum

erlangte im Rahmen der

merkantilistischen

Wirtschaftspolitik eine wachsende Bedeutung. Dass zuletzt auch die Bauern als vierter Stand im

Reichstag

vertreten waren, war in Europa einzigartig, und lasst sich historisch damit erklaren, dass es in Schweden nie horige oder leibeigene Bauern gegeben hatte, und mehr als ein Drittel des Grundbesitzes in der Hand freier Bauern war. Sie spielten, vor allem durch ihre lokalen Institutionen, in Steuerfragen und in Fragen der Aushebung von Soldaten, die ja zum großten Teil aus Bauernfamilien kamen, eine wichtige Rolle. Ein standiger Dialog zwischen Regierung und Regierten erklart den inneren Frieden trotz zunehmender Belastungen aufgrund der zahlreichen Kriege.

Das Großmachtstreben der schwedischen Monarchie fuhrte auch zur Ausweitung des Staatsgebietes nach

Lappland

, das bis dahin (bis auf die norwegische Kustenregionen) fast ausschließlich von den

Samen

besiedelt war. Seit 1635 werden Angehorige dieses Volkes zur Zwangsarbeit in den Silberminen gezwungen. Ab 1650 begann die Kolonisierung Lapplands mit schwedischen Neuburgern, die allerdings rund hundert Jahre lang nur sehr sporadisch blieb. Ab 1680 wurde immer massiverer Druck auf die letzten Anhanger der

ethnischen Religion

der Samen ausgeubt, was sich in der Verbrennung der heiligen Trommeln, aber auch in einzelnen Gewaltakten außerte. 1695 wurde die Kopfsteuer in Naturalien in eine geldliche Kommunalsteuer umgewandelt. Hinzu kamen die Verpflichtungen, Winterwege zu pflegen und Materialtransporte fur die Beamten und Handler durchzufuhren. Dies nahm so viel Zeit in Anspruch, dass darunter der Nahrungserwerb litt. Viele Samen verarmten, mussten das Rentierhuten aufgeben oder flohen nach Norwegen.

[2]

Die Vision von einer Großmacht Schweden fand ihren Niederschlag auch in anderen Bereichen, vor allem im Bildungsbereich. Die

Universitat Uppsala

, die nach der Reformation stagniert hatte, wurde nun aktiv gefordert, gleichzeitig wurden bis 1668 drei weitere Universitaten in

Dorpat

(Tartu),

Abo

(Turku) und

Lund

gegrundet. In jeder Bischofsstadt wurde ein Gymnasium gegrundet und der

Analphabetismus

nahm deutlich ab. Die Reichsverwaltung wurde ausgebaut und die regionalen und lokalen Organe der zivilen und militarischen Verwaltung wurden vereinheitlicht. Teile dieses Verwaltungssystems bestehen heute noch.

Das großte Problem fur die Großmachtpolitik war die schwache Bevolkerungsbasis. 1625 hatte das Konigreich etwa 1,1 Millionen Einwohner, davon 800.000 im schwedischen Kernland, doch reichte das weder als Steuerbasis noch als Rekrutierungsunterlage fur das Heer. Daher wurde eine merkantilistische Handels- und Wirtschaftspolitik mit starker Exportorientierung betrieben und die Einwanderung von auslandischen Fachkraften und der Zuzug auslandischen Kapitals (vor allem aus den

Niederlanden

und aus Deutschland) aktiv gefordert. Schweden entwickelte sich zum großten Exporteur von Schmiedeeisen und Kanonen. Kupfer und Holzprodukte waren weitere wichtige Exportprodukte.

Die Außenpolitik richtete sich nach dem Erwerb des

Baltikums

und der russischen Kustengebiete auf Deutschland und

Polen-Litauen

. Die kaiserlichen Truppen hatten die

Ostsee

erreicht, und der Eintritt Schwedens in den Krieg konnte vor dem Reichstag, der schließlich seine Zustimmung gab, als praventiver Verteidigungskrieg dargestellt werden. Als Schweden 1630 in

Pommern

einfiel, hatte es keine Verbundeten, aber ein Subsidiarvertrag mit

Frankreich

1631 verbesserte die Lage. Der Sieg bei

Breitenfeld

im selben Jahr war ein Wendepunkt. Die politischen Ziele wuchsen mit den Erfolgen, aber der Tod Gustavs II. Adolf bei

Lutzen

1632 veranderte die Lage. Dennoch setzte Schweden unter dem Reichskanzler

Axel Oxenstierna

(die Tochter Gustavs II. Adolf war erst sechs Jahre alt) den Krieg fort. 1643?1645 bekriegte man Danemark und bekam im

Frieden von Bromsebro

die Provinzen

Gotland

,

Jamtland

,

Harjedalen

und

Halland

, wahrend der

Westfalische Friede

von 1648 zum Erwerb von

Bremen-Verden

(siehe auch

Burg Bederkesa

),

Wismar

,

Vorpommern

und anderen Gebieten fuhrte. Ein weiterer Krieg gegen

Polen

, eingeleitet 1644, dem sich auf Feindesseite Danemark und Russland anschlossen, wurde 1658 zeitweilig beendet, und im

Frieden von Roskilde

kamen unter anderem die Provinzen

Bohuslan

,

Schonen

und

Blekinge

unter schwedische Herrschaft. Noch im selben Jahr wurde der

Krieg

wieder aufgenommen, aber als der Konig

Karl X.

1660 plotzlich starb, bemuhte sich die Vormundschaftsregierung fur dessen Sohn

Karl XI.

um einen Friedensschluss, der im

Frieden von Oliva

1660 mundete. Die Gebiete im Baltikum und Ingermanland, die Schweden im

Russisch-Schwedischen Krieg 1656?1658

verlor, konnten im

Frieden von Kardis

wiedererlangt werden.

In den folgenden zwolf Jahren versuchte Reichskanzler

Magnus Gabriel De la Gardie

, die politische Lage zu stabilisieren und die katastrophale finanzielle Lage des Reiches zu sanieren. Mit dem Regierungsantritt des nun volljahrigen jungen Konigs

Karl XI.

1672 gab Schweden die vorsichtige Außenpolitik auf und wurde auf Seiten Frankreichs, das parallel den

Hollandischen Krieg

fuhrte, in den

Schonischen Krieg

und den

Schwedisch-Brandenburgischen Krieg

(1674?1679) gezogen. Es zeigten sich dabei im Kriegsverlauf deutliche Schwachen bei Heer und Flotte, die Schweden zeitweilig an den Rand einer Niederlage brachten. Die Niederlage gegen die brandenburgischen Truppen in der

Schlacht bei Fehrbellin

1675 wurde dabei als ein erster sichtbarer Ausdruck der Folgen der vorausgegangenen Misswirtschaft durch die adlige Vormundschaftsregierung gewertet. Es fehlte der Armee an Waffen, Monturen, Proviant und an Geld. Weiterhin waren die Staatskassen leer, die koniglichen Domanen verpfandet oder vergeben. Dennoch gelang es dem jungen Konig Karl XI. in einem kurzen Feldzug dem in Sudschweden gelandeten danischen Heer in der

Schlacht bei Lund

eine vernichtende Niederlage beizufugen. Aufgrund der erkannten Mangel wurde im Reichstag 1680 eine erneute

Reduktion

gefordert, um zukunftig nicht mehr von auslandischen

Subsidien

abhangig zu sein. Das notwendige Geld konnte die Krone nur aus ihren ehemaligen Gutern beziehen. Der Adel hatte seinen Grundbesitz im 17. Jahrhundert verdreifacht. Mit den Stimmen der steuerpflichtigen Stande und eines Teils des niederen Adels konnte der Konig diesen Besitz der in den letzten Jahrzehnten an den Adel vergebenen Guter zuruckerhalten. Mehr als die Halfte der Besitzungen des Hochadels kam so an die Krone zuruck.

[14]

Der neue schwedische Absolutismus wandelte die Feudalstrukturen und entmachtete die Stande. Von nun an stiegen Angehorige des Burgertums schneller in den Adelsstand auf. Andererseits beschleunigte sich die Verburgerlichung eines Teils des Adels. Gleichzeitig bildete sich eine besondere umfangreiche Schicht einflussreicher Beamter in Heer und Verwaltung heraus. Im Jahr 1682 stimmten Koniglicher Rat und Reichstag zu, dass die Gesetzgebung an den Konig gebunden wird. Diese lag bisher beim Reichstag. Von nun an durfte Karl XI. Gesetze selber verfugen.

Der Konig wurde zum Alleinherrscher, der Reichstag hatte nur mehr eine beratende Funktion. Dass dies ohne einen großeren Machtkampf mit dem Adel moglich war, beruhte auf der Unterstutzung des Konigs durch die Bauern und Burger, die eine effektive und starke Konigsmacht der Oligarchie vorzogen, wie auch durch den niedrigen Dienstadel und die Offiziere, die in der neuen Militarorganisation eine sichere Einkommensquelle sahen. Durch die Reformen in der Friedenszeit von 1679 bis 1700 konnte sich Schweden erholen. Als Karl XI. am 5. April 1697 nach schwerem, qualvollen Krebsleiden starb, war die Armee reorganisiert. Als bleibende Verdienste blieben die Durchsetzung der Reduktion, die Sanierung der Reichsfinanzen, die Brechung der Macht des Adels und die Formung eines absolutistischen Großmachtstaats. Ihm gelang damit noch einmal das bereits angeschlagene schwedische Imperium zu stabilisieren, und er schuf die Voraussetzungen fur die fruhen schwedischen Erfolge in dem kommenden Krieg, der am Ende doch die schwedische Großmacht brechen sollte.

[15]

Die Unterzeichnung des Friedensvertrags von Nystadt am 20. August 1721. Radierung, 1721.

Die Unterzeichnung des Friedensvertrags von Nystadt am 20. August 1721. Radierung, 1721.

Nach dem fruhen Tod Karls XI. bestieg der erst 15-jahrige

Karl XII

. von Schweden (1682?1718) den Thron als sein Nachfolger. Seit langem belastete die holsteinische Frage die Beziehungen Danemarks und Schwedens. In Kopenhagen wurde

Holstein-Gottorp

noch immer als Teil des danischen Territoriums betrachtet. Eine vereinbarte Allianz Holstein-Gottorps mit Schweden galt dem nun eingekreisten Danemark als große Bedrohung. Als der Tod Karls XI. bestatigt war und der neue Konig als unerfahren galt, sah Danemark den Zeitpunkt zum Handeln gekommen und setzte Truppen gegen Holstein-Gottorp in Marsch. Unmittelbar nach seiner Kronung 1697 hatte Karl XII. verfugt, dass die Armee zu vergroßern sei, sodass Schweden Ende 1700 uber mehr als 85.000

eingeschriebene

Soldaten verfugte. Nachdem sich der Konflikt um Holstein-Gottorp zwischen Danemark und Schweden ausdehnte, intensivierte Kopenhagen geheime Gesprache mit dem Zarentum Russland. Dem Zaren

Peter I.

lag ebenfalls an einer Beschrankung des schwedischen Einflusses. Schnell konnte auch der neugewahlte Konig von Polen,

August II.

gewonnen werden. 1699 erwuchs daraus ein geheimes Angriffsbundnis gegen den verhassten schwedischen Nachbarn. 1700 eroffneten Danemark,

Sachsen-Polen

und Russland den

Großen Nordischen Krieg

(1700?1721), der nach anfanglichen schwedischen Erfolgen 1709 durch das schwedische Debakel in der

Schlacht bei Poltawa

schließlich, nach dem Tod Karls XII. 1718, zur Niederlage Schwedens 1721 fuhrte und dem schwedischen Anspruch auf eine Vormachtstellung in Nordeuropa ein Ende setzte.

Livland

, ein Teil Schwedisch-Pommerns und

Bremen-Verden

gingen fur Schweden verloren. Das neue

Kaiserreich Russland

ubernahm im europaischen Bundnissystem von Schweden die Stellung als nordeuropaische Großmacht. Die politische Bedeutung Schwedens dagegen wurde vermindert und es war wieder ein Staat an der Peripherie Europas.

In diese Periode fallt auch die Kolonisierung der fur Schweden nur vorubergehend bedeutsamen

schwedischen Besitzungen

in

Afrika

,

Nordamerika

und der

Karibik

. In Nordamerika war es vor allem die Kolonie

Neuschweden

, mit der Schweden ab 1638 eine in vorteilhafter Position gelegene Handels- und Siedlungskolonie am Unterlauf des Delaware-Flusses aufbauen konnte. Ein mit militarischer Gewalt ausgetragener Konflikt mit den Truppen der hollandischen Kolonie

Neuniederlande

fuhrte allerdings bereits im Jahr 1655 zum Verlust dieser fur Schweden sich so hoffnungsvoll entwickelnden Kolonie. Heute gehort das Gebiet dieses ehemaligen schwedischen Kolonialbesitzes zu den drei US-Bundesstaaten Delaware, New Jersey und Pennsylvania.

Schon wahrend der letzten Jahre Karls XII. wuchs eine heimliche Opposition. Sie stutzte sich auf einige der alten Ratsaristokraten, hohere Beamte und Generale. Sie zwangen die neue Konigin

Ulrika Eleonore

dazu, allen absolutistischen Bestrebungen zu entsagen. Karls Schwester versprach, die Autoritat von Reichsrat und Standeversammlung zu akzeptieren. Nach dem Tod von

Karl XII.

nutzten die Stande unklare Thronfolge-Verhaltnisse, um in den Jahren 1719/20 eine neue

Verfassung

durchzusetzen, die dem Reichstag die alleinige Gesetzgebung ubertrug. Der Reichstag setzte sich nach wie vor aus den vier Standen (Adel, Priester, Burger und Bauern) zusammen.

[16]

Das heißt, innenpolitisch hatten die Stande gegenuber der Konigsmacht eindeutig die Ubermacht gewonnen. Die Stande erklarten sich als Trager der Volkssouveranitat. Sie unterstrichen, der Monarch habe seine Macht vom Volk und nicht von Gott empfangen. Von den vier Standen Adel, Geistlich und Burger und Bauern dominierte der Adel. Der Konig blieb von der Außenpolitik weitgehend ausgeschlossen. Diese entschied im Wesentlichen der Geheime Ausschuss. Karls XII. Schwester trat 1720 zugunsten ihres Gemahls

Friedrich von Hessen

zuruck. Am 24. Marz 1720 wahlten ihn Rat und Stande zum Konig. Friedrichs I. Hoffnungen, der Konigsmacht mehr Rechte zu sichern als Ulrika Eleonare es tat, zerschlugen sich schnell. Lediglich im

Reichsrat

, einem Gremium von 16 Aristokraten erhielt der Herrscher zwei Stimmen zugebilligt. Er war damit nahezu einflusslos.

Mit der Zeit entwickelten sich zwei politische Gruppierungen, die sog.

Hattarne

(?Hute“) und

Mossorna

(?Mutzen“). Die

Hattarne

, eine aristokratische Partei, vertraten eine merkantilistische Wirtschaftspolitik mit aktiver Forderung von

Manufakturen

und des Exports sowie eine revanchistische Außenpolitik gegen Russland mit Unterstutzung Frankreichs. Die

Mossorna

, antiaristokratisch ausgerichtet, nahmen die Interessen der

Landwirtschaft

wahr und betrieben eine vorsichtige Außenpolitik, die einen Ausgleich mit Russland und eine Annaherung an Großbritannien suchte. In der ersten Halfte des Jahrhunderts waren meist die

Hattarne

an der Macht und sie verwickelten Schweden auch in zwei Kriege.

[17]

Ostindienfahrer Goteborg, Kopie

Ostindienfahrer Goteborg, Kopie

Der Merkantilismus dominierte die Wirtschaftspolitik. Dem

Außenhandel

wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet, und daher wurde auch 1731 eine

schwedische Ostindienkompanie

gegrundet. Des Weiteren wurde auch eine staatliche Forderung fur Manufakturen eingerichtet, um die Importabhangigkeit des Landes zu vermindern. Das wichtigste Exportprodukt war nach wie vor Eisen, das in mehreren hundert Huttenwerken auf dem Land verarbeitet wurde.

Auch in der Landwirtschaft setzten sich neue Ideen durch und landwirtschaftliche Reformen, wie die Zusammenlegung von Streubesitz, fuhrten zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Landbevolkerung. Daruber hinaus gelang es den Bauern, sich in den politischen Auseinandersetzungen im Reichstag zu formieren und eine starke politische Stellung zu erreichen. Gegen Ende der Freiheitszeit wurden sie zur treibenden Kraft im Reichstag.

Im

Polnischen Erbfolgekrieg

1733?1738 unterstutzte Schweden

Stanislaus I. Leszczy?ski

gegen

August III.

1751 wahlten die Stande den holsteinischen Prinzen

Adolf Friedrich

zum Konig, der mit

Ulrike Louise

, der Schwester Friedrichs II. verheiratet war. Diese strebte eine Wiederherstellung der koniglichen Macht an, was 1756 in einem Staatsstreich mundete, der aber misslang und die Macht der Stande weiter starkte. Wahrend der Konig eine Teilnahme Schwedens an dem bevorstehenden Krieg gegen Preußen ablehnte, hatte der Adel die Wiedererlangung der vormaligen Machtstellung in Europa nicht aufgegeben und trat als Garantiemacht des Westfalischen Friedens in den

Siebenjahrigen Krieg

ein. Der

Pommersche Krieg

, wie der Siebenjahrige Krieg in Schweden genannt wird, endete jedoch mit einer erneuten Niederlage und fuhrte dazu, dass sich das Land mit seiner Rolle als Regionalmacht zukunftig abzufinden hatte.

[18]

So richtete man seinen Blick wieder verstarkt auf den Norden, wo es noch riesige territoriale Potentiale gab. Anfangs wurde der Druck auf die Samen weiter erhoht: Die in den Waldern Mittelschwedens lebenden Jager und Sammler wurden zu sogenannten ?Gemeindelappen“ degradiert, die Arbeiten wie Pferde schlachten und kastrieren, Pelze aufbereiten und ahnliches fur die Landesherren ausfuhren mussten. Allein das Kunsthandwerk blieb ihnen von ihrer alten Lebensweise. In Nordschweden fand zwischen 1720 und 1729 eine Umsiedlungspolitik statt, die das soziale Gefuge der dortigen Samen zerriss. 1732 machte der Naturforscher

Carl von Linne

seine beruhmte Reise nach Lappland, die maßgeblich zur wissenschaftlichen Erforschung des subarktischen Nordens beitrug. 1749 versprach ein koniglicher Erlass Steuerfreiheit und Arbeit in den Erzgruben des Nordens fur Neuburger. Dies loste die systematische Kolonisierung des Nordens aus, die in den folgenden Jahren einsetzte. Vorausschauenderweise wurden die Rechte der Samen und der Schweden genau reglementiert, um Streitigkeiten zu verhindern. Die Nachbarschaft der Menschen funktionierte meist konfliktfrei und war von gegenseitiger Hilfe gepragt. Dies gelang allerdings vor allem, weil viele Neuburger selbst Saami waren, die die Rentierzucht aufgegeben hatten, aber auf ihrem angestammten Land bleiben wollten. 1751 fiel die

Finnmark

an Norwegen. Der sogenannte ?Lappencodex“ gewahrt jedoch seitdem den Rentierhirten der Fjallgebiete weiterhin das Uberschreiten der Staatsgrenzen.

[2]

[19]

In der Freiheitszeit kamen die Ideen der

Aufklarung

nach Schweden. Auf Betreiben von

Anders Chydenius

hin wurde schließlich 1766 die

Tryckfrihetsforordningen

(?Druckfreiheitsverordnung“, Gesetz uber die Pressefreiheit) erlassen, in welchem die

Pressefreiheit

und ? als erstem Land weltweit ? das

Offentlighetsprincipen

(?Offentlichkeitsprinzip“) garantiert wurden, was die politische Debatte zusatzlich anfachte. Die neue Freiheit fuhrte zu einem Aufbruch im Bereich der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Literatur.

Gustav III.

Gustav III.

Gustav III.

hatte 1771 den Thron bestiegen, der zu diesem Zeitpunkt nur mehr reprasentative Funktionen hatte. 1772 putschte er gegen den Reichstag und erzwang eine neue

Verfassung

, die dem Konig die Regierungsmacht ubertrug, wahrend sie die Macht des Reichstages stark beschrankte. Der Konig, der von sich behauptete, uber den Partei- und Standesstreitigkeiten zu stehen, stutzte sich aber auf den Adel, wahrend er in seiner Wirtschaftspolitik der sparsamen und liberalen Politik der ?Mossorna“ folgte.

Aufgrund der neuen politischen Verhaltnisse brachen die Provinzregierungen der großen

Lan

Nordschwedens das ?Lappensteuerrecht“, sie enthoben die Sami der eigenen Rechtsprechung und annektierten ihr gesamtes Land.

[2]

Gustav III. fuhrte eine Reihe von Reformen durch, unter anderem versuchte er, ein Branntweinmonopol einzufuhren, Krankenhauser wurden gebaut und Kreisarzte angestellt, und die ersten kommunalen Armenhauser entstanden. Doch war Gustav III. vor allem am Kulturleben interessiert. 1786 grundete er die

Schwedische Akademie

nach dem Vorbild der franzosischen

Academie Francaise

, er ließ ein Opernhaus errichten und forderte die bildenden Kunste und die Architektur. In dieser Zeit entstand auf den Gebieten der Innenarchitektur, der Mobeltischlerei und der Silberschmiede ein eigener Stil in Schweden, der

gustavianische Stil

.

Doch fur die politische Opposition kamen harte Zeiten. 1774 wurde die Pressefreiheit eingeschrankt, und weder Politik noch Staatskirche und Religion durften diskutiert werden. Gustavs Regierungsstil wurde immer autoritarer, und als sich der Adel, der sich seines Einflusses beraubt sah, am Reichstag von 1786 gegen den Konig wandte, fuhrte Gustav III. das Land in einen

Krieg gegen Russland

(1788?1790), um seine innenpolitische Position zu starken. Aus Unzufriedenheit mit dem Krieg kam es zu einer Meuterei von mehr als hundert, vorwiegend adeligen Offizieren an der Front in Finnland. Gustav III. verstand es, den als Reaktion auf diese Meuterei aufflammenden Royalismus auszunutzen, um mit Hilfe der nichtadeligen Stande eine absolutistische Staatsform einzufuhren. Gleichzeitig wurden die Adelsprivilegien weitgehend abgeschafft. Die Opposition gegen den Konig wurde nun im Untergrund fortgesetzt. 1792 wurde bei einem Maskenball ein Attentat auf Gustav III. verubt, dem er zwei Wochen spater erlag.

Sein Sohn

Gustav IV. Adolf

folgte ihm auf den Thron. Er war ein Gegner der

franzosischen Revolution

und schloss sich der

antifranzosischen Koalition

an. 1807 verließ Russland die Koalition und schloss ein Abkommen mit

Napoleon I.

, worauf es im Februar 1808 Schweden angriff und so einen

rund anderthalbjahrigen Krieg

ausloste. Die russischen Truppen besetzten rasch Finnland und die Kuste Norrlands bis

Umea

. Die schwedischen Misserfolge fuhrten zur Absetzung des Konigs in einem Staatsstreich im Marz 1809.

[20]

[21]

Im

Frieden von Fredrikshamn

vom 17. September musste Schweden

Finnland

,

Aland

und den ostlichen Teil

Vasterbottens

bis zum Fluss

Torne alv

an Russland abtreten.

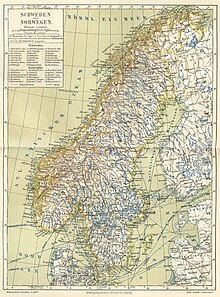

Schweden und Norwegen um 1888

Schweden und Norwegen um 1888

Am 10. Mai 1809 wurde auf dem Standereichstag beschlossen,

Gustav IV. Adolf

und seine Nachkommen von der Thronfolge auszuschließen.

[20]

An dessen Stelle wurde sein Onkel, als

Karl XIII.

, am 6. Juni zum Konig gewahlt,

[22]

aber erst nachdem er einem neuen, vom Reichstag beschlossenen Verfassungsgesetz, der

Successionsordningen

, zugestimmt hatte. Der neuen Verfassung lag der Gedanke der

Gewaltenteilung

zugrunde, auch wenn noch nicht von einem parlamentarischen System gesprochen werden kann. Der Konig hatte noch immer Gesetzgebungsgewalt und auch die standische Einteilung des Reichstags blieb erhalten. Doch wurden die burgerlichen Grundrechte definiert.

Da Karl XIII. aber alt und ohne Erben war, musste wieder ein Thronfolger gewahlt werden. Die Wahl fiel auf den danischen Prinzen Kristian August, der aber 1810 bei einem Reitunfall starb. In der darauf folgenden Wahl wurde schließlich

Jean Baptiste Bernadotte

, ein franzosischer Marschall, zum Thronfolger gewahlt. Im Herbst desselben Jahres kam er nach Schweden, nahm den protestantischen Glauben und den Namen Kronprinz Karl Johann an und wurde von Karl XIII. adoptiert. Auch wenn er erst 1818, nach dem Tode Karls XIII., als

Karl XIV. Johann

gekront wurde, so ubernahm er die Regierungsgeschafte fur den kranklichen Adoptivvater.

Als Napoleon Schweden zwang, Krieg mit Großbritannien zu fuhren ? der Krieg wurde zwar erklart, aber beiderseits nicht gefuhrt ? und widerrechtlich schwedisch Pommern fur seinen Russlandfeldzug besetzte, wandte sich Kronprinz Karl Johann von Frankreich ab. Er leitete seine Regierung mit einer volligen Neuorientierung der Außenpolitik ein, namlich von der Vergangenheit im Osten in eine Zukunft im Westen. In einem Ubereinkommen mit dem russischen Zar

Alexander I.

1812 verzichtete er auf Finnland. Schweden nahm daraufhin am Feldzug gegen

Napoleon I.

teil und wandte sich dann gegen Danemark.

Im

Kieler Frieden

vom 14. Januar 1814 musste Danemark aus seinem

Gesamtstaat

Norwegen im vereinbarten Austausch fur

Schwedisch-Pommern

an Schweden abtreten. Als daraufhin Norwegen seine Unabhangigkeit erklarte, erzwang Kronprinz Karl Johann durch den kurzen, fast unblutigen

Schwedisch-Norwegischen Krieg

die Grundung der Personalunion: Norwegen blieb nach der

Konvention von Moss

vom 14. August 1814 ein eigenstandiges Konigreich und Schwedens Konig Karl XIII. erhielt den Titel Konig Karl II. von Norwegen. Nach diesem letzten Krieg fuhrte Kronprinz Karl Johann eine konsequente Friedenspolitik, die zur Grundlage der schwedischen

Neutralitat

wurde.

Die

Napoleonischen Kriege

hatten Schwedens Wirtschaft hart getroffen, was zu wirtschaftlicher Stagnation und tiefgreifenden Krisen fuhrte. Schweden war in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts ein ausgesprochener

Agrarstaat

, die

Industrialisierung

setzte erst spat ein. Die großten Reformen erfolgten auch im landwirtschaftlichen Bereich, wo umfassende Flurbereinigungs- und Parzellierungsverordnungen sowohl die wirtschaftliche Situation als auch die bauerliche Kultur drastisch veranderten. Im industriellen Bereich, der von den zahlreichen Huttenwerken dominiert war, fuhrten neue Technologien und die Konkurrenz vor allem aus Großbritannien zu umfassenden Stilllegungen. Ein großes Infrastrukturprojekt war der Bau des

Gota-Kanals

, der die

Ostsee

mit dem

Kattegat

verbinden sollte, sich aber schon kurz nach seiner Einweihung als veraltet erwies.

Dagegen erlebte Schweden eine Blutezeit im kulturellen und wissenschaftlichen Bereich. 1842 wurde in einer Schulreform die

Schulpflicht

eingefuhrt und

Volksschulen

in jeder Gemeinde vorgeschrieben.

Zwischen 1815 und 1850 stieg die Bevolkerungszahl von 2,5 auf 3,5 Millionen, vor allem auf dem Lande, auf dem 1850 noch 90 Prozent der Bevolkerung lebte. Das fuhrte zu großen sozialen Problemen und zur massenweisen

Auswanderung in die Vereinigten Staaten

ab etwa 1840, die um 1880 ihren Hohepunkt erreichte und erst ab 1900 abebbte. Bis 1930 verließen mehr als 1,2 Millionen Schweden das Land, von denen etwa 200.000, oft mit Kapital und neuem Wissen, zuruckkehrten. Der

Utvandrarnas vag

von Eriksmala nach Karlshamn erinnert heute an die Zeit der Emigration.

Historische Migration von und nach Schweden

Historische Migration von und nach Schweden

Noch schlechter entwickelte sich die Situation der

Samen

im Norden, die aufgrund der jahrhundertelangen Bevormundung und Unterdruckung unter immer elenderen sozialen Bedingungen lebten. Unter anderem wurden ihre Jagdrechte eingeschrankt. 1844 wendeten sie sich in Scharen dem Botaniker und Pfarrer

Lars Levi Laestadius

zu, der sich von Gott berufen fuhlte, den Sami das wahre Christentum zu bringen, das fur ihn durch große Gefuhlsbetontheit der Messen bis hin zur Ekstase, großer Bibeltreue und der Betonung hochster moralischer Grundsatze (u. a. Alkoholabstinenz) gekennzeichnet war. Dieser

Krisenkult

ist vergleichbar mit der

Geistertanz

-Bewegung der nordamerikanischen Indianer. Im Zuge dieser Bewegung kam es 1852 zu einer gewalttatigen Auseinandersetzung in

Kautokeino

, die jedoch nicht vergleichbar mit den Massakern in den USA ist.

[2]

Nach dem Tode Karls XIV. Johann 1844, der innenpolitisch eine streng konservative Politik betrieben hatte, offnete sich die Moglichkeit der Liberalisierung, zumindest im wirtschafts- und sozialpolitischen Bereich. Schrittweise wurden unter

Oscar I.

und seinem Nachfolger

Karl XV.

das Wirtschaftsleben liberalisiert und Sozialreformen durchgefuhrt. In einer Verfassungsreform 1865?66 wurde auch der Vierstandereichstag durch ein

Zweikammernparlament

ersetzt.

Ab 1870 begann der Durchbruch der

Industrialisierung

. Der Ausbau des Eisenbahnnetzes und neue Technologien in der Stahlerzeugung ermoglichten die Nutzbarmachung neuer Erzfunde in

Norrland

. Gleichzeitig erlebte die Holzindustrie einen Hohepunkt, und es entwickelte sich eine ansehnliche Papier- und Zellstoffindustrie. Neue Erfindungen fuhrten zur Grundung von Unternehmen im Maschinenbau- und Elektrobereich (wie beispielsweise

L.M. Ericsson

,

ASEA

,

Bofors

,

SKF

,

AGA

). Gleichzeitig erlebte aber die Landwirtschaft eine schwere Krise.

In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts erfolgte die Umwandlung vom Agrarland zur

Industriegesellschaft

. Die Einwohnerzahl stieg von 3,5 Millionen (1850) auf 5,1 Millionen (1900). Die Bevolkerung war zu großen Teilen nicht wahlberechtigt, aber es entstanden nun die großen

Volksbewegungen

, die auch heute noch einen deutlichen politischen Einfluss haben: die

freikirchliche Erweckungsbewegung

, die

Abstinenzbewegung

und die

Arbeiterbewegung

.

Die Situation in Lappland blieb zweigeteilt: Fur die Schweden brachte der 1888 begonnene Abbau von Eisenerz in

Kiruna

und

Gallivare

und die spatere Eisenbahn Arbeit und Wohlstand. Fur die Samen verschlechterten sich die Lebensbedingungen weiter: Die Grenzen der Lappmarken wurden weiter nach Westen verschoben und die samische Kultur unterlag einem beschleunigten

sozialen Wandel

. Mit der Ausbreitung des

Sozialdarwinismus

in Europa entstand in Schweden eine

rassische

Trennung der angeblich ?primitiven“ Nomaden von den anderen Schweden. Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1920er Jahre vertrat die Regierung die Auffassung, dass man die Samen bevormunden musse, da sie nicht in der Lage sei, eine hohere Kulturstufe einzunehmen. Man ?beschutzte“ sie dergestalt, dass man u. a. sogenannte ?Nomadenschulen“ einrichtete, in der die samischen Kinder auf niedrigstem Niveau unterrichtet wurden oder den Samen verbot, in ?richtigen“ (rechteckigen) Hausern zu wohnen.

[2]

In der Außenpolitik fuhrte die Thronbesteigung

Oscar II.

1872 zu einer Umorientierung von der traditionellen Freundschaft mit

Frankreich

zu einer immer deutlicher werdenden Annaherung an

Deutschland

, was sich im Militarwesen, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und im Kulturleben zeigte. Das schwierigste außenpolitische Problem aber waren die Beziehungen zu

Norwegen

, in dem sich immer starker werdende Unabhangigkeitsbestrebungen bemerkbar machten, und das schließlich mit dem

Vertrag von Karlstad

in die Auflosung der Union 1905 mundete.

Zwar war 1866 der mittelalterliche Standetag durch ein Zweikammernparlament ersetzt worden, doch waren nur etwa 20 % der mannlichen Bevolkerung wahlberechtigt, da nur die zweite Kammer ? und diese nach einem Zensuswahlrecht ? gewahlt wurde. Eine außerparlamentarische Wahlrechtsbewegung entstand in den 1880er Jahren, getragen von den Sozialdemokraten und den Liberalen. Die Einfuhrung der Wehrpflicht wurde zum starksten Argument. Das Schlagwort ?Ein Mann, eine Stimme, ein Gewehr“ machte tiefen Eindruck auch auf die Konservativen. In einer Wahlrechtsreform wurde schließlich 1907 das

allgemeine Wahlrecht

fur Manner (mit gewissen Beschrankungen) fur die Zweite Parlamentskammer eingefuhrt und auch die Erste Kammer wurde teilweise demokratisiert. Die Klassengegensatze waren jedoch groß, und der Generalstreik von 1909 vertiefte den Graben zwischen Sozialdemokraten und Liberalen beziehungsweise Konservativen. Zur wichtigsten innenpolitischen Frage wurde jedoch die Verteidigungsfrage. Als die liberale Regierung

Staaff

Rustungsplane zuruckstellte, um die Verteidigungskosten zugunsten einer sozialen Reformpolitik zu senken, kam es zu einer heftigen politischen Auseinandersetzung mit den Konservativen, in die schließlich 1911 Konig

Gustav V.

auf Seiten der Aufrustungsbefurworter eingriff. Eine eigentliche konstitutionelle Krise beschwor die vom Staatsminister nicht gegengelesene militarfreundliche Rede hervor, die Gustav am 6. Februar 1914 vor 30.000 aus dem ganzen Land nach Stockholm gezogenen Bauern hielt (

Borggardskrise

). Diese fuhrte zum Abgang der Regierung und der Ernennung einer koniglichen

Beamtenregierung

unter

Hjalmar Hammarskjold

(Vater von

Dag Hammarskjold

).

Doch schlossen nach Ausbruch des

Ersten Weltkrieges

die politischen Gegner Frieden und unterstutzten die neue Regierung. Das Land erklarte seine Neutralitat, pflegte aber regen Handel vor allem mit Deutschland, was zu einer begrenzten Blockade durch die

Ententemachte

fuhrte. Dadurch und infolge der umfassenden Exporte von Lebensmitteln nach Deutschland wurde die Versorgung der Bevolkerung immer schwieriger. Hungersnote brachen aus, und auch in der Politik erfolgte eine Radikalisierung, die letztlich zur Grundung einer kommunistischen Partei

(socialdemokratiska vansterparti)

fuhrte. Im Fruhjahr 1917 trat die Regierung Hammarskjold zuruck, und nach den sozialistischen Erfolgen bei der Wahl zur zweiten Parlamentskammer 1917 wurde eine liberal-sozialdemokratische Koalitionsregierung gebildet. Seit damals ist Schweden de facto eine

parlamentarische Monarchie

, auch wenn sich dies noch nicht im geltenden Verfassungstext niederschlug.

Unter diesen Vorzeichen standen auch die Bestrebungen einer Gruppe norwegischer und schwedischer Samen unter

Elsa Laula Renberg

, auf deren Initiative 1917 ein erstes landerubergreifendes, politisches Treffen stattfand, in dem Landrechte und kulturelle Eigenstandigkeit fur die Samen proklamiert wurden.

Unter dem Eindruck der deutschen Niederlage und aufgrund der radikalen Stimmung im Lande wurde zwischen 1918 und 1921 eine neue Wahlreform durchgefuhrt. Das allgemeine Wahlrecht und das

Frauenwahlrecht

wurden nun fur alle Wahlen eingefuhrt. Die letzten, das Einkommen betreffenden Wahlrechtsbeschrankungen wurden aber erst 1945 abgeschafft.

[23]

[24]

Demonstrationszug in Adalen, kurz bevor das Militar das Feuer eroffnet

Demonstrationszug in Adalen, kurz bevor das Militar das Feuer eroffnet

Die 1920er Jahre waren gepragt von einem starken industriellen Aufschwung. Großunternehmen wie

Bofors

,

Aktiebolaget Gas-Accumulator

(AGA),

Svenska Kullagerfabriken

(SKF),

Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget

(ASEA),

Ericsson

und

Electrolux

sowie eine umfassende Werftindustrie entstanden. Politisch traten die Gegensatze zwischen dem burgerlichen Block und den Sozialdemokraten wieder starker hervor. Die

Sozialdemokraten

waren aber zu schwach, um eine eigene Regierung zu bilden, die burgerlichen Parteien jedoch tief gespalten.

Konservative

, Liberale und eine neu entstandene

Bauernpartei

hatten unterschiedliche Anschauungen in mehreren zentralen politischen Fragen wie Schulpolitik, Verteidigungspolitik und Alkoholpolitik. Eine Reihe von unterschiedlichen

Minderheitsregierungen

und haufigen Regierungswechseln kennzeichnete die politische Lage der 1920er Jahre.

1922 fuhrte das staatlich-schwedische Institut fur Rassenbiologie die sog. ?Lappenuntersuchung“ durch, die belegen sollten, dass Rassenvermischungen zwischen Samen und Nordgermanen zum Verderb der Gesellschaft fuhren wurden. Zudem kam es in den 1920er und 30er Jahren zu Zwangsumsiedlungen großer Samigruppen aus dem nordlichsten Schweden in sudlichere Regionen. Demgegenuber stehen jedoch erste Burgerrechte, die den Samen von der Provinzregierung in Jamtland eingeraumt wurden.

[2]

1930 erfasste die

Weltwirtschaftskrise

auch Schweden. Der Einsatz des Militars gegen

Streikende in Adalen 1931

und der aufsehenerregende Konkurs des

Kreuger

-Konzerns bereiteten einen politischen Machtwechsel vor: Nach den Wahlen von 1932 bildeten die

Sozialdemokraten

unter

Per Albin Hansson

eine Regierung, die ab 1933 von der Bauernpartei unterstutzt wurde. Ihre Reformpolitik umfasste zuerst Beschaftigungsprogramme und landwirtschaftliche

Subventionen

, um den Auswirkungen der Wirtschaftskrise entgegenzuwirken. 1936 gingen beide Parteien eine Koalition ein und legten ein umfassendes sozialpolitisches Programm zum Ausbau des

Wohlfahrtsstaates

vor. Mit dem

Abkommen von Saltsjobaden

zwischen Arbeitgebervertretern und Gewerkschaften wurde 1938 der Grundstein fur das

?schwedische Modell“

gelegt. Der Traum vom ?

Volksheim

“ aber verzogerte sich aufgrund des Ausbruches des

Zweiten Weltkrieges

.

Zu Beginn des

Zweiten Weltkrieges

erklarte Schweden wiederum seine Neutralitat. Erklartes Ziel der Neutralitatspolitik war nicht die Neutralitat selbst, sondern zu vermeiden, in den Krieg gezogen zu werden.

Der

Angriff der Sowjetunion auf Finnland

im November 1939 stellte die schwedische Regierung auf eine harte Probe.

Per Albin Hansson

bildete das Kabinett Hansson III. Es startete am 13. Dezember 1939 und blieb auch nach der

Reichstagswahl am 15. September 1940

im Amt. Es war eine

Allparteienregierung

, allerdings ohne die pro-sowjetische

Vansterpartiet

.

Die Regierung unterstutzte Finnland finanziell und mit militarischer Ausrustung, kam aber der in Schweden weitverbreiteten Forderung nach direkter militarischer Hilfe nicht nach. Auch die Bildung eines schwedischen Freiwilligenkorps wurde erlaubt. Es hatte etwa 8000 Mann und auch Spezialeinheiten, Artillerie und Flugstaffeln. Man wies den Vorschlag Großbritanniens und Frankreichs zuruck, regulare Truppen von

Narvik

(Norwegen) uber schwedisches Gebiet nach Finnland zu schicken.

Die nachste kritische Situation entstand, als Deutschland am 9. April 1940

Danemark

und

Norwegen

angriff (

Unternehmen Weserubung

). Dem norwegischen Konig

Hakon VII.

und Teilen der Regierung und des Parlamentes gelang es, den

deutschen Truppen

zu entkommen. Als der norwegische Außenminister

Halvdan Koht

am 12. April beim schwedischen Kollegen Christian Gunther (

Kabinett Hansson III

) anfragte, ob der von den Deutschen verfolgte Konig, der Kronprinz, Ministerprasident

Johan Nygaardsvold

und Mitglieder der

Regierung Nygaardsvold

nach Schweden fliehen konnten, wurde ihnen die Internierung angedroht, worauf sie in Norwegen blieben und spater nach Großbritannien flohen.

Ganz anders sah die Neutralitatspolitik gegenuber Deutschland aus. Einen Monat nach dem deutschen Angriff auf Danemark und Norwegen beschloss die schwedische Regierung, Urlaubertransporte zwischen dem besetzten Norwegen und Deutschland uber schwedisches Gebiet zu genehmigen. Diese Transporte wurden einige Monate danach ausgeweitet (ein taglicher Zug in beide Richtungen) und neben Soldaten wurden auch Kriegsausrustung und Munition befordert. Den Hohepunkt erreichte diese Politik der Zugestandnisse, als nach dem deutschen Angriff auf die

Sowjetunion

1941 die schwedische Regierung deutschen Forderungen nachgab und den Transport einer deutschen Division von Norwegen uber Schweden nach Finnland an die russische Front genehmigte.

Im Dezember 1940 wurde auch das bis dahin umfangreichste Handelsabkommen zwischen Deutschland und Schweden geschlossen. Deutschland wurde zum wichtigsten Handelspartner Schwedens. Nach der Sperre des

Skagerrak

gingen etwa 90 % des schwedischen Exports nach Deutschland. Das wichtigste Exportgut war Eisenerz aus den nordschwedischen Erzfeldern.

Die Politik der schwedischen Regierung wurde teilweise stark kritisiert, u. a. in einigen antinazistischen Zeitungen wie der

Goteborgs Handels- och Sjofartstidning

, deren Chefredakteur

Torgny Karl Segerstedt

schon nach der

Machtergreifung

des

NS-Regimes

1933 mit seinen Kommentaren Arger in Berlin erregt hatte. Die Regierung antwortete auf kritische Artikel mit Beschlagnahmen und Transportverboten. Die Kritik musste sich nicht einmal gegen die schwedische Politik richten. Auch die Wiedergabe von Berichten uber deutsche Verbrechen konnte zu Beschlagnahmen fuhren. Berichte uber die

Judenverfolgung in Deutschland

konnten gedruckt werden, weckten aber kaum Reaktionen.

Die schwedische Fluchtlingspolitik war schon vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges sehr restriktiv gewesen (ausgenommen skandinavische Nachbarn). Zwar nahm man eine begrenzte Anzahl politischer Fluchtlinge auf, doch war die Tatsache, Jude in Deutschland zu sein, kein in Schweden anerkannter Fluchtgrund. Ganz im Gegenteil versuchte man, Fluchtmoglichkeiten vor allem fur Juden vorzubeugen. Auch

deutsche Deserteure

, die von Danemark oder Norwegen nach Schweden flohen, wurden unmittelbar zuruckgeschickt und der deutschen

Feldpolizei

ubergeben.

Die meisten schwedischen Militars erwarteten den deutschen Sieg uber die

Sowjetunion

und wunschten ihn auch. Der Oberbefehlshaber der schwedischen Armee Olof Thornell trat dafur fur eine schwedische Beteiligung am Krieg gegen die Sowjetunion ein. Er glaubte auch 1942 noch an den deutschen Sieg. Seine Uberschatzung der deutschen und Unterschatzung der sowjetischen Kampfkraft starkte nicht gerade seine Position gegenuber der Regierung. Der sowjetische Sieg in der

Schlacht um Stalingrad

stellte fur alle Militars eine Uberraschung dar, selbst fur diejenigen die von einem langfristigen Sieg der Sowjetunion ausgingen.

[25]

Nach den deutschen Niederlagen

bei Stalingrad

und

in Nordafrika

anderte sich die schwedische Politik 1943 in mehreren Punkten: Der deutsch-norwegische Transitverkehr wurde im August 1943 gestoppt, im Oktober 1943 wurden judische Fluchtlinge aus Danemark, die in Konzentrationslager transportiert werden sollten, aufgenommen, alliierte Bomber konnten uber schwedisches Hoheitsgebiet fliegen und eine alliierte Flugleitzentrale wurde in

Malmo

eingerichtet, diplomatische Beziehungen mit der norwegischen Exilregierung wurden aufgenommen und danische und norwegische Polizeitruppen wurden ausgebildet. 1943 wurde nach starkem Druck auch ein Handelsabkommen mit den Alliierten geschlossen; die lukrativen Handelsbeziehungen zu Deutschland wurden aber bis kurz vor Kriegsende weitgehend aufrechterhalten. Ungeklart im weiteren Verlauf blieben Vorfalle wie die

Bombenabwurfe auf Stockholm und Strangnas am 22. Februar 1944

.

Im Ubrigen wurde der gesetzlich legitimierte Rassismus gegen die

indigenen

Samen aufgehoben: Die Tatsache, dass die nicht nomadisch lebenden Waldsamen offenbar in der Lage waren, auf der gleichen ?Kulturstufe“ wie die Schweden zu leben, offenbarte die Fehler der sozialdarwinistischen Lehre.

[2]

Die Annaherung Schwedens an die Alliierten einschließlich der Sowjetunion fand ihren Ausdruck auch in der

Auslieferung internierter Angehoriger der Wehrmacht

, die in den letzten Kriegstagen und kurz danach an Schwedens Kuste gestrandet waren. Die meisten wurden an die Sowjetunion ausgeliefert, die ubrigen an Großbritannien.

Nach dem Kriegsende konnte man in Schweden zufrieden feststellen, dass man das politische Ziel zu Kriegsbeginn, namlich nicht in den Krieg gezogen zu werden, erreicht hatte. Das Wie wurde dabei nicht in Frage gestellt, weil ein Großteil der politischen und wirtschaftlichen Vertreter an dieser Politik beteiligt gewesen war. Erst in den

1990er

Jahren begann eine

kritische Aufarbeitung

der Kriegszeit.

Im Juli 1945 loste eine sozialdemokratische Alleinregierung die Koalitionsregierung ab, zunachst weiterhin unter

Per Albin Hansson

, nach dessen Tod im Oktober 1946 unter

Tage Erlander

. In den nachsten Jahren wurde die durch den Krieg unterbrochene soziale Reformarbeit wieder aufgenommen und ein moderner

Wohlfahrtsstaat

nach den Grundsatzen des schwedischen Modells entstand. Man arbeitete auch an einer Verfassungsreform, die in den 1970er Jahren durch mehrere Grundgesetze schrittweise verwirklicht wurde (siehe

Verfassung von Schweden

).

Nach der Empfehlung einer Aufnahme des Landes zu den

Vereinten Nationen

durch die

Resolution 8 des UN-Sicherheitsrates

trat es am 19. November 1946 der Internationalen Gemeinschaft bei.