Franz Karl Stanzel

(*

4. August

1923

in

Molln

;

[1]

†

17. Oktober

2023

in

Graz

)

[2]

war ein

osterreichischer

Anglist

,

Literaturwissenschaftler

und

Komparatist

.

Franz Karl Stanzel wurde am 4. August 1923 als Sohn des

Gendarmerie

-Revierinspektors Franz Josef Stanzel (* 24. Juni 1883) und dessen Ehefrau Aloisia (geborene Seyerlehner; * 29. Mai 1894) in Molln geboren und am 7. August 1923 auf den Namen Franz Karl getauft.

[1]

Seine Eltern hatten am 8. Februar 1919 geheiratet.

[1]

Schon wahrend seiner Schulzeit in

Steyr

erlebte Stanzel 1934 sowohl den

sozialistischen Schutzbundaufstand

wie auch im Juli den Naziputsch hautnah. Als Mitglied einer Schulerorganisation der

Vaterlandischen Front

demonstrierte er 1938 fur

Schuschniggs

Volksbefragung fur die Unabhangigkeit Osterreichs, die dann durch den

Einmarsch

der Deutschen Wehrmacht verhindert wurde. Am 15. Marz 1938, also zwei Tage nach dem Einmarsch, wurde er zusammen mit zwei Mitdemonstranten nachts aus dem Schlafsaal des

Franziskaner-Konvikts Voglsang in Steyr

zu einem Verhor durch einen SS-Offizier gerufen, der die drei Schuler ?verwarnte“.

Im Fruhjahr 1940 meldete sich Stanzel zur

deutschen Kriegsmarine

, motiviert vom jugendlichen Wunsch zur See zu fahren. Es war aber auch eine Flucht-Reaktion auf Jahre der klosterlichen Erziehung und wenig inspirierenden Schulalltag. Nach Versenkung seines

U-Bootes

U 331

1942 im Mittelmeer geriet er als einer der wenigen Uberlebenden in

britische Kriegsgefangenschaft

in England und Kanada. Nach seiner Entlassung begann er in

Graz

ein Studium der

Anglistik

und

Germanistik

. Er

promovierte

1950 mit der

Dissertation

Das Amerikabild Thomas Wolfes 1900?1938

. Die Nachkriegszustande an der

Universitat Graz

nach dem Krieg schildert er in

Die typischen Erzahlsituationen 1955?2015

, wie auch die ganz andere Erfahrung als

Fulbright

-Student 1950/51 an der

Harvard-Universitat

: ?Eine intellektuelle Wiedergeburt.“ Im Jahr 1955

habilitierte

er in Graz fur englische Philologie bei

Herbert Koziol

mit

Die typischen Erzahlsituationen im Roman

. Es ist fur die Nachkriegszeit bezeichnend, dass das Illegale NSLB Mitglied Koziol (ab

1932

) und der NS-Gegner Stranzel sich im Nachkriegsosterreich tolerierten und schatzten, was in Stranzels Festschrift fur Koziol (1973) versinnbildlicht wird.

[3]

Bereits 1957 erhielt Stanzel eine Dozentur fur Anglistik in

Gottingen

und 1959 den Ruf als ordentlicher Professor fur Anglistik nach

Erlangen

(Nachfolge

Levin Ludwig Schuckings

). 1962 erfolgte die Ruckberufung nach Graz, wo er 1993

emeritiert

wurde. Wahrend seiner Aktivzeit hatte er Gastprofessuren an englischen, kanadischen und amerikanischen Universitaten inne.

Besonders erfolgreich waren Stanzels Arbeiten zur

Narratologie

, wie aus den hohen Auflagen und den zahlreichen Ubersetzungen (siehe Werke) zu entnehmen ist. Neben

Strukturalismus

und amerikanischem

New Criticism

war es die aktive Teilnahme an der Kontroverse, ausgelost von

Kate Hamburgers

Logik der Dichtung

(1957), die ihn zur Abfassung einer erweiterten

Theorie des Erzahlens

(1979) veranlasste. Seine Einwande an Hamburgers Thesen fanden einen Niederschlag in ihrer ?stark veranderten“ Neuauflage der

Logik

1968. Stanzels ?Typische Erzahlsituationen“ haben auch Aufnahme in Einfuhrungen zur Literaturwissenschaft von

Monika Fludernik

,

Ansgar Nunning

,

Jochen Vogt

u. a. gefunden. Was seinen Ansatz besonders auszeichnet ist Textnahe, strukturalistische Systematik, binare Oppositionen wie Erzahler- und Reflektormodus, und Absicherung durch linguistische Begriffe wie erlebte Rede, episches Prateritum, emische und etische Textanfange.

Das von Stanzel vorgelegte

Erzahlmodell

zeichnet sich durch drei sogenannte Erzahlsituationen aus: die

Icherzahlung

(hier ist der Erzahler auch gleichzeitig Protagonist auf der Handlungsebene der Geschichte, Beispiel:

Thomas Manns

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

); die

auktoriale Erzahlungsituation

(hier ist der Erzahler, der durchaus auch mit ?ich‘ auf sich referieren kann, keine der handelnden Figuren, sondern steht uber der erzahlten Welt, daher dem Autor naher (?auktorial‘), und kommentiert als Autoritat die fiktionale Welt, Beispiel:

Wilhelm Meisters Lehrjahre

); und die

personale Erzahlsituation

(hier scheint es keine Erzahlerfigur zu geben, die fiktionale Welt wird durch die Augen einer oder mehrerer Figuren geschildert, haufig unter Anwendung von

erlebter Rede

oder von

innerem Monolog

, Beispiel:

Hermann Brochs

Der Tod des Vergil

).

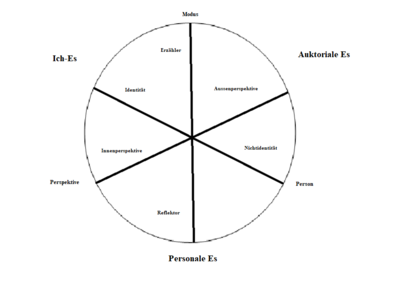

Darstellung von Franz K. Stanzels kleinem Typenkreis, modifiziert aus

Theorie des Erzahlens.

(1995)

[4]

Die

Konstituenten

sind die kraftigeren Linien, welche die Kreissehnen bilden. ?

Es

“ entspricht abgekurzt der ?Erzahlsituation“.

Darstellung von Franz K. Stanzels kleinem Typenkreis, modifiziert aus

Theorie des Erzahlens.

(1995)

[4]

Die

Konstituenten

sind die kraftigeren Linien, welche die Kreissehnen bilden. ?

Es

“ entspricht abgekurzt der ?Erzahlsituation“.

Die drei Erzahlsituationen sind als typisch in Vorwegnahme der prototypischen Kategorien der

kognitiven Linguistik

konzipiert: Einzelne Romane entsprechen jeweils nur teilweise einer typischen Erzahlsituation oder mischen auch mehrere dieser in ihrem Text. Die Erzahlsituationen sind auf einem Kreis (dem ?typologischen Kreis“) angeordnet, um zu zeigen, dass es in der Geschichte der Literatur alle moglichen Ausformungen der Erzahlung gibt und dass die Felder zwischen den Erzahlsituationen ineinander ubergehen. So ist der periphere Icherzahler (z. B. Serenus Zeitblom in Thomas Manns

Doktor Faustus

) ein Ich-Erzahler, der nur mehr marginal als handelnde Person tatig ist und sich daher bereits der Funktion eines Herausgebers und in weiterer Folge eines auktorialen Erzahlers annahert.

In der uberarbeiteten Form der Theorie in

Theorie des Erzahlens

werden die drei Erzahlsituationen mit drei Achsen kombiniert. So ist die Icherzahlsituation mit der Achse Person (Identitat ? Nicht-Identitat der Seinsbereiche zwischen Erzahler und Figurenwelt) assoziiert; das konstituierende Merkmal der Icherzahlsituation ist, dass sie am Typenkreis um den Pol Identitat der Seinsbereiche platziert ist. Die auktoriale Erzahlsituation wird durch den Pol Außenperspektive der Achse Perspektive konstituiert (Außen- vs. Innenperspektive); die personale Erzahlsituation durch den Pol Reflektor der Achse Modus (Erzahler- vs. Reflektormodus). Die unter anderem auf linguistischen Einsichten des germanistischen Linguisten

Roland Harweg

basierende Unterscheidung von

emischen

und

etischen

Textanfangen basierende Unterscheidung zwischen Erzahler- und Reflektormodus stellte seinerzeit eine wesentliche Erweiterung erzahltheoretischer Erkenntnisse dar. Sie entwickelt fruhere Unterscheidungen zwischen

telling

und

showing

(Percy Lubbock) und erklart die erst seit dem spaten 19. Jahrhundert existierende personale Erzahlsituation als eine Illusion unmittelbarer Teilhabe am Geschehen durch den Wegfall einer sich als Vermittler in den Vordergrund drangenden Erzahlerfigur.

Neben seinen narratologischen Forschungen hat sich Stanzel auch der

literarischen Imagologie

und

Stereotypenforschung

(Auslandercharaktere) gewidmet und 1991 ein international besetztes Symposium im Auftrag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften organisiert. Als wichtigstes Ergebnis kann die Erkenntnis bezeichnet werden, dass unsere Vorstellung vom Fremden mehr von traditionellen, literarisch uberlieferten Vorstellungen (Hetero-Stereotypen) als von tatsachlichen historischen Erfahrungen der Volker miteinander bestimmt werden (siehe Werke

Europaer

und

Volkerspiegel

). Mit

Telegonie-Fernzeugung

(2008) legte Stanzel eine originelle Motivgeschichte des Zentralthemas von Goethes

Wahlverwandtschaften

von der Antike uber Shakespeare bis zur Moderne (Ibsen, Schnitzler, Joyce, Kazantzakis u. a.) vor. Mit

James Joyce

, vor allem mit

Ulysses

und dem sogenannten Subtext, dem Echo von Joyce’ Jahren in diesem Roman in Alt-Osterreich, 1904?1915, hat sich Stanzel von Anbeginn beschaftigt. Eine Zusammenfassung der verstreuten Arbeiten daruber befindet sich im Druck.

Stanzel erhielt 1985 die Ehrendoktorwurde der Schweizer

Universitat Fribourg

und 2015 der

Philipps-Universitat Marburg

.

- Die typischen Erzahlsituationen im Roman. Dargestellt an Tom Jones, Moby-Dick, The Ambassadors, Ulysses u. a.

(=

Wiener Beitrage zur englischen Philologie.

63,

ISSN

0083-9914

). Braumuller, Wien u. a. 1955.

- Typische Formen des Romans

.

Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 1964, (Neuauflagen).

- Theorie des Erzahlens

(=

Uni-Taschenbucher

.

904). Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 1979,

ISBN 3-525-03204-8

(8. Auflage. ebenda 2008,

ISBN 978-3-8252-0904-9

).

- Europaer. Ein imagologischer Essay.

Winter, Heidelberg 1997,

ISBN 3-8253-0616-X

(2., aktualisierte Auflage. ebenda 1998,

ISBN 3-8253-0700-X

).

- Unterwegs. Erzahltheorie fur Leser.

Ausgewahlte Schriften mit einer bio-bibliographischen Einleitung und einem Appendix von

Dorrit Cohn

. Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 2002,

ISBN 3-525-20823-5

.

- Telegonie ? Fernzeugung. Macht und Magie der Imagination.

Bohlau, Wien u. a. 2008,

ISBN 978-3-205-77695-6

.

- Welt als Text. Grundbegriffe der Interpretation.

Konigshausen & Neumann, Wurzburg 2011,

ISBN 978-3-8260-4669-8

.

- Verlust einer Jugend. Ruckschau eines Neunzigjahrigen auf Krieg und Gefangenschaft.

Konigshausen & Neumann, Wurzburg 2013,

ISBN 978-3-8260-5234-7

(Autobiographie).

- James Joyce in Kakanien. (1904?1915).

Mit erzahltheoretischen Analysen des Ulysses im Anhang. Konigshausen & Neumann, Wurzburg 2018,

ISBN 978-3-8260-6615-3

.

- 2002 errichtete Stanzel beim Deutschen Anglistenverband die Stiftung

In Memoriam Helene Richter 1861?1942

, welche die Erinnerung an die anglistische Privatgelehrte

Helene Richter

, die 1942 im

KZ Theresienstadt

ums Leben kam, wach halten soll. Es war die ?Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ (Ernst Bloch) des Todes von Helene Richter im KZ und seine Rettung nach Versenkung von U 331 im November 1942, die ihn zur Stiftung dieses Forderpreises veranlasst hat. Der Preis in der Hohe von 2000 Euro wird seit 2003 jahrlich von einer Jury des Deutschen Anglistenverbandes fur eine ausgezeichnete Arbeit aus englischer Literaturwissenschaft vergeben.

- Forderpreis Franz Karl Stanzel

am

Bundesrealgymnasium

Steyr Michaelerplatz, erstmals verliehen 2017, dotiert mit 1000 Euro. Dieser Preis an seiner alten Schule lehrt die Jugendlichen, ?wie wichtig es ist, aktuelle politische und gesellschaftliche Stromungen zu reflektieren sowie Meinungen nicht kritiklos zu ubernehmen“.

[5]

Uber seine Erfahrung von sechs Jahren Krieg und Gefangenschaft berichtet Stanzel in

Verlust einer Jugend. Ruckschau eines Neunzigjahrigen auf Krieg und Gefangenschaft

, Wurzburg 2013, die Versenkung von U 331 mit Verlust von 2/3 der Besatzung wird aus deutscher und britischer Sicht dargestellt. Ein besonders literarhistorisch interessantes Kapitel ist

Totalverlust ? eine ominose Leerstelle der Kriegsliteratur

. Der Band enthalt auch eine kritische Analyse der Zweideutigkeit des Laconia-Befehls von

Admiral

Karl Donitz

betreffs Rettung Schiffbruchiger, weiters detaillierte Beschreibungen der Routine des Lebens im kanadischen POW-Camp 44: Programm der Lager-Universitat, Sport und Musik, Ausbruchsversuche, ?Triebabfuhr und Sex hinterm Stacheldraht“ usw.

Die Vortrage eines Symposiums, organisiert 1991 von Stanzel fur die Osterreichische Akademie der Wissenschaften, wurden zusammen mit Martin Loschnigg herausgegeben als

Intimate Enemies. English and German Literary Reactions to the Great War 1914?1918

, Heidelberg 1993. Im Ubrigen ist Stanzel einer der wenigen deutschsprachigen Anglisten, die sich kritisch mit der Geschichte des Faches Anglistik wahrend der NS-Zeit auseinandergesetzt haben, in

Anglistik in der GRM 1933?1945

, in

Germanisch-Romanische Monatsschrift

Neue Folge 52, 2002, Seite 381?399, und

Autobiographisches

in

Welt als Text,

Wurzburg 2011.

- Literatur von und uber Franz Karl Stanzel

im Katalog der

Deutschen Nationalbibliothek

- Franz K. Stanzel:

Warum Milly blond ist.

(

Memento

vom 29. Dezember 2014 im

Internet Archive

) ?

Feldkirch

und

Murzsteg

,

Weininger

und

Mozart

: Was man als ?matter of Austria“ in James Joyce’

Ulysses

und auch in dessen Lebensgeschichte bezeichnen konnte, ist viel komplexer, als von der Joyce-Kritik und von Joyce-Biographen bisher registriert wurde.“ In:

Die Presse

. Spectrum

, 9. Juni 2001.

- Nichts gegen Joyce!

?In seinem ?Joyce-Alphabet“ fuhrt

Kurt Palm

seine Joyce-Kenntnisse samt Sekundarliteratur vor, angereichert durch eine amusante Assoziationsfreudigkeit.“ Von Franz K. Stanzel. In:

Die Presse

. Spectrum

, 15. November 2003.

- Falls wir reisen ab.

?War es ein Missverstandnis? Oder hat der ungepflegte Herr aus Dublin in Zurich schlicht nur nicht entsprochen?“ Zum 100.

Bloomsday

am 16. Juni:

Wie Joyce nach Osterreich kam ? und warum er blieb.

Von Franz K. Stanzel. In:

Die Presse

. Spectrum

, 29. Mai 2004.

- Bloomsday-Feiern und kein Ende?

Der Gedenktag zu Ehren von James Joyce’ herausragendem Roman

Ulysses

, der am 16. Juni spielt, wird weltweit sowohl mit Symposien wie mit Straßenfesten begangen:

Die Geschichte eines Phanomens.

Von Franz K. Stanzel. In:

Die Presse

. Spectrum

, 15. Juni 2010.

- Vom Zufall begluckt.

?Er wollte zur See fahren, stattdessen wurde die englische Literatur seine Leidenschaft: Osterreichs bekanntester Anglist wird 90. Gefangenenlager in England und

Kanada

waren meine Universitaten.“ In:

Kleine Zeitung

, 2. August 2013.

- Fotografien von Franz Karl Stanzel

[1]

; bei der Verleihung der Ehrendoktorwurde der Philipps-Universitat Marburg, 2015

[2]

- ↑

a

b

c

Taufbuch Molln, tom. XVI, fol. 18 (

Faksimile

), abgerufen am 12. Februar 2024.

- ↑

Traueranzeigen von Franz Karl Stanzel | trauer.kleinezeitung.at.

Abgerufen am 19. Oktober 2023

(deutsch).

- ↑

Gero Bauer, Franz Karl Stanzel, Franz Zaic (Hrsg.):

Festschrift Prof. Dr. Herbert Koziol zum siebzigsten Geburtstag

(=

Wiener Beitrage zur englischen Philologie

.

Band

75

). Braumuller, Wien u. a. 1973,

ISBN 3-7003-0057-3

.

- ↑

Franz K. Stanzel:

Theorie des Erzahlens

(=

UTB.

904). 6., unveranderte Auflage. Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 1995,

ISBN 3-8252-0904-0

, S. 81.

- ↑

Details 2017

, von Harald Gebeshuber.