Das NS-Ermachtigungsgesetz wurde von den

burgerlichen Parteien

und der

NSDAP

im Marz 1933 in der

Krolloper

angenommen.

Das NS-Ermachtigungsgesetz wurde von den

burgerlichen Parteien

und der

NSDAP

im Marz 1933 in der

Krolloper

angenommen.

Gesetzestext im

Reichsgesetzblatt

(24. Marz 1933)

Gesetzestext im

Reichsgesetzblatt

(24. Marz 1933)

Mit einem

Ermachtigungsgesetz

erteilt das

Parlament

der

Regierung

außergewohnliche Vollmachten. In der

deutschen Geschichte

gab es seit 1914 eine Reihe von Ermachtigungsgesetzen. Sie widersprachen zwar der

Weimarer Verfassung

, die keine solche Ubertragung von Rechten eines

Organs

an ein anderes Organ vorsah, doch die damalige

Staatsrechtslehre

akzeptierte diese Gesetze; sie kamen in Krisenzeiten und mit

Zweidrittelmehrheit

zustande. Die gleiche Mehrheit ware auch fur eine

Verfassungsanderung

notig gewesen. Man sprach von einer zulassigen

Verfassungsdurchbrechung

.

Das weitaus bekannteste Ermachtigungsgesetz ist das

Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich

. Am 23. Marz 1933 wurde daruber heftig debattiert, bis der am

5. Marz gewahlte Reichstag

das von der

Hitlerregierung

eingebrachte Gesetz in namentlicher Abstimmung mit den Stimmen der Regierungskoalition aus

NSDAP

und

DNVP

sowie von

Zentrum

,

Bayerischer Volkspartei

(BVP) und

Deutscher Staatspartei

annahm. Es trat am darauffolgenden Tag, dem 24. Marz 1933, mit seiner Verkundung in Kraft.

[1]

[2]

Das Ermachtigungsgesetz diente nicht dazu, die

Republik

handlungsfahig zu machen, sondern ? ganz im Gegenteil ? sie abzuschaffen. Zusammen mit der

Reichstagsbrandverordnung

gilt es als rechtliche Hauptgrundlage der

nationalsozialistischen Diktatur

, weil damit das die elementare Grundlage des materiellen

Verfassungsstaates

bildende Prinzip der

Gewaltenteilung

durchbrochen wurde.

[3]

Das

Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland

von 1949 hat deutlicher als die Weimarer Reichsverfassung geregelt, welche

Ermachtigungen

erlaubt sind. Eine etwas vergleichbare Ubertragung von Rechten eines

Verfassungsorgans

ermoglicht das Grundgesetz ausschließlich im

Gesetzgebungsnotstand

. Uberdies verbietet das Grundgesetz ausdrucklich das Abweichen von der Verfassung, selbst wenn eine verfassungsandernde Mehrheit dafur stimmen wurde. Die Verfassung kann nur durch eine ausdruckliche Veranderung des Verfassungstextes verandert werden.

Grundsatzlich sind Ermachtigungen im Recht, auch im

Offentlichen Recht

, ein gangiges Phanomen. Die wichtigsten Rechtsnormen werden in Gesetzen festgehalten. Gesetze konnen nur durch den Gesetzgeber beschlossen werden, in der Regel also durch das Parlament. Ebenso kann nur das Parlament ein Gesetz abandern oder aufheben. Die Verfassung schreibt zuweilen vor, dass die Rechtsmaterie nur durch Gesetz geregelt werden darf (und nicht durch bloße

Rechtsverordnung

). In der

Normenhierarchie

stehen unterhalb der Verfassung und den Gesetzen die Verordnungen. Verordnungen werden von der Regierung erlassen, abgeandert oder aufgehoben. Eine Verordnung darf den Gesetzen nicht widersprechen, sonst ist sie unwirksam.

Die Arbeit an einem Gesetz dauert oft lange, vielleicht mehrere Jahre. Eine Verordnung hingegen kann von der Regierung vergleichsweise zugig abgeandert werden. Darum regeln viele Gesetze die Angelegenheiten nicht bis ins kleinste Detail, sondern geben der Regierung die Aufgabe, eine Verordnung zu Detailfragen zu erlassen. Die Regierung kann dann kunftig Details rasch einer aktuellen Entwicklung anpassen. Das Gesetz bleibt der Rahmen, an dem sich die Verordnung orientiert. Das Parlament ermachtigt uber das Gesetz die Regierung, eine solche Verordnung zu erlassen (

Verordnungsermachtigung

).

Wenn man in der deutschen Geschichte von Ermachtigungsgesetzen spricht, dann sind dabei besondere Ermachtigungen gemeint, oder genauer gesagt: die Ermachtigungen zu besonderen Verordnungen. In der Zeit von 1914 bis 1933 bzw. 1945 gab es Ermachtigungsgesetze, die es der Regierung erlaubten, Verordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen. Diese

gesetzesvertretenden Verordnungen

standen in der Normenhierarchie genauso weit oben wie Gesetze, sie konnten also nur abgeandert oder aufgehoben werden, wenn es im Parlament eine Mehrheit dazu gab. Hinzu kam, dass einige Ermachtigungsgesetze es erlaubten, dass die Verordnungen von der Verfassung abwichen.

Dank einer solchen Ermachtigung konnte eine Regierung eine Rechtsmaterie neu regeln, auch wenn sie schon von einem Gesetz behandelt wurde. Die gesetzesvertretende Verordnung ersetzte als

spateres Recht

jenes Gesetz. Die Regierung musste sich nicht bemuhen, im Parlament eine Mehrheit fur die Neuregelung zu organisieren. Ebenso konnte die Regierung eine Rechtsmaterie uberhaupt regeln, selbst wenn die Verfassung in der Angelegenheit ein Gesetz verlangte.

Die

Bismarcksche Reichsverfassung

, die Weimarer Verfassung und das Grundgesetz sehen an sich keine gesetzesvertretenden Verordnungen oder ein Abweichen von der Verfassung vor. Das Grundgesetz unterscheidet sich von seinen Vorgangern dadurch, dass es letzteres ausdrucklich untersagt (

Artikel 79 Absatz 1

). Außerdem (Absatz 3) darf das andernde Gesetz nicht die Gliederung des Bundes in Lander, die grundsatzliche Mitwirkung der Lander bei der Gesetzgebung des Bundes oder die in den

Artikeln 1

und

20

des Grundgesetzes niedergelegten Grundsatze wie

Rechtsstaatlichkeit

,

Demokratie

,

foderale Gliederung

, Achtung der

Menschenwurde

u. a. m. beruhren (

Ewigkeitsklausel

).

Das Grundgesetz kennt einen

Gesetzgebungsnotstand

. Nach dieser Regelung kann ein Gesetz unter Umstanden auch ohne Zustimmung des

Bundestages

zustande kommen, wenn die

Bundesregierung

die Zustimmung des

Bundesprasidenten

und des

Bundesrates

dazu erlangt. Funktional lasst sich diese Regelung entfernt mit einigen Ermachtigungsgesetzen vergleichen, da eine Regierung ohne Parlament eine allgemeine Rechtsnorm mit Gesetzeskraft einfuhren kann (z. B. ein Haushaltsgesetz).

Man hat 1949 eine solche Regelung fur den Fall eingefuhrt, dass das Parlament unfahig sein sollte, sich auf Gesetze zu einigen bzw. mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Allerdings handelt es sich beim Gesetzgebungsnotstand nicht um eine ?Ermachtigung“, da das Parlament der Regierung keine Ermachtigung erteilt.

Reichstagsgebaude

um 1910

Reichstagsgebaude

um 1910

Am 4. August 1914 stimmte der

Deutsche Reichstag

, das Parlament des

Deutschen Reiches

, dem Kriegs-Ermachtigungsgesetz zu (

Gesetz uber die Ermachtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen und uber die Verlangerung der Fristen des Wechsel- und Scheckrechts im Falle kriegerischer Ereignisse

, RGBl. 1914, S. 327). Insgesamt kamen an diesem Tag 17 Kriegsgesetze zustande. Damit sollte der

Bundesrat

beziehungsweise die

Reichsleitung

zu den kriegsnotwendigen wirtschaftlichen Maßnahmen ermachtigt werden, zur ?Abhilfe wirtschaftlicher Schadigung“. Ahnliche

Gesetze

gab es auch in den anderen kriegfuhrenden

Staaten

wahrend des

Ersten Weltkriegs

.

[4]

Das Gesetz wurde als legal angesehen, weil es fur eine beschrankte Dauer gelten sollte und weil der Reichstag uber die Maßnahmen zu informieren war und die Vorlagen außer Kraft setzen konnte. Außerdem bestand weiterhin die allgemeine Rechtsetzung durch den Reichstag. In den vier Kriegsjahren kam es zu 825 Anordnungen aufgrund des Gesetzes, wovon nur funf beanstandet wurden (sie hatten Bezug auf Gerichtsverfahren). Normalerweise hatten sie einen direkten oder indirekten Bezug auf die Wirtschaft und nicht etwa auf das Presserecht, das Polizeirecht usw. Der Reichstag hat nur selten eine Aufhebung gefordert, allein dieser Moglichkeit wegen hat der Bundesrat von seinen Befugnissen nur maßvoll Gebrauch gemacht.

[5]

Allerdings bedeutete das Gesetz den ?Durchbruch eines neuen verfassungspolitischen Prinzips von außerordentlicher Tragweite“, so

Ernst Rudolf Huber

, wegen des Beispiels fur die Weimarer Zeit ab 1919.

[6]

Es handelte sich um ein verfassungsdurchbrechendes Gesetz, das der Verfassung widersprach, aber in Kauf genommen wurde, weil es unter den Umstanden zustande kam, die auch fur eine Verfassungsanderung notig gewesen waren. Der Verfassungstext jedoch wurde an sich nicht geandert.

Nach der

Abdankung des Kaisers

am 9. November 1918 dauerte es bis zum

Gesetz uber die vorlaufige Reichsgewalt

vom 10. Februar 1919, bis eine zweifelsfrei rechtmaßige

Reichsregierung

antrat. Damit erlosch das Kriegs-Ermachtigungsgesetz von 1914. Allerdings blieben einige Alt-Ermachtigungen in Kraft, sogar noch nach Inkrafttreten der

neuen Verfassung

vom 11. August 1919. Dabei handelt es sich beispielsweise um die

Verordnung des Bundesrats uber Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der Volksernahrung

vom 22. Mai 1916/18. August 1917, die 1919 vom Reichsarbeitsminister fur weiterhin gultig erklart wurde. Das war

verfassungsrechtlich

unstatthaft, meint Huber, setzte sich aber durch. Insgesamt ging es um 215 solcher Rechtsetzungsakte nach Alt-Ermachtigungen.

[7]

Die

Deutsche Nationalversammlung

von 1919/20 und der

Reichstag

seit Juni 1920 beschlossen mehrere Ermachtigungsgesetze ?zur Behebung von Staatskrisen“ (Sylvia Eilers). Die Gesetze fanden ihre Grenzen darin, dass sie

Grundrechte

nicht beschneiden durften (außer, wenn das Gesetz das ausdrucklich erwahnt hat) und dass der Reichstag sie aufheben konnte.

[8]

Sie waren in der Regel zeitlich befristet, die aufgrund von ihnen erlassenen Verordnungen konnten allerdings lange gultig bleiben.

| Name

|

RGBl.

|

beschlossen

|

Gultigkeit

|

Anmerkungen

|

| Notgesetz fur

elsaß-lothringische

Angelegenheiten

[9]

|

257

|

1. Marz 1919

|

unbefristet, lief der Natur der Sache nach aus

|

Staatenausschuss

musste zustimmen

|

| Gesetz zur Durchfuhrung der Waffenstillstandsbedingungen

[10]

|

286

|

6. Marz 1919

|

bis Ende der Nationalversammlung

|

|

| (Erstes) Gesetz uber eine vereinfachte Form der Gesetzgebung fur die Zwecke der Ubergangswirtschaft

[10]

|

394

|

17. April 1919

|

bis Ende der Nationalversammlung

|

Staatenausschuss und ein Ausschuss der Nationalversammlung mussten zustimmen; Grundlage fur viele bedeutsame, dauerhafte Vollmacht-Verordnungen

[11]

|

| (Zweites) Gesetz uber die vereinfachte Form der Gesetzgebung fur die Zwecke der Ubergangswirtschaft

[12]

|

1493

|

3. August 1920

|

bis 1. November 1920

[13]

|

Reichsrat und ein Reichstagsausschuss mussten zustimmen

|

| (Drittes) Gesetz uber den Erlaß von Verordnungen fur die Zwecke der Ubergangswirtschaft

[12]

|

139

|

6. Februar 1921

|

bis 6. April 1921

[13]

|

Reichsrat und ein Reichstagsausschuss mussten zustimmen

|

| Art. VI des Reichs-Notgesetzes

[14]

|

I 147

|

24. Februar 1923

|

bis 1. Juni 1923

[15]

|

Reichsrat musste zustimmen (bei einem Teil der Falle)

|

| (Erstes) Reichs-Ermachtigungsgesetz

[12]

|

I 943

|

13. Oktober 1923

|

bis zum Ende der Regierung bzw. ihrer parteipolitischen Zusammensetzung, das hieß bis zum 2. November 1923, als die

SPD

die Koalition verließ; ansonsten ware die Geltungsdauer des Gesetzes bis zum 31. Marz 1924 befristet gewesen

[16]

|

?Stresemannsches Ermachtigungsgesetz“

|

| (Zweites) Reichs-Ermachtigungsgesetz

[12]

|

I 1179

|

8. Dezember 1923

|

bis 15. Februar 1924

[17]

|

?Marxsches Ermachtigungsgesetz“; Reichsrat und Reichstagsausschuss mussten ?in vertraulicher Beratung“ gehort werden; Reichstag vertagte sich bis Februar

|

| (Erstes) Reichs-Ermachtigungsgesetz uber die vorlaufige Anwendung von Wirtschaftsabkommen

[18]

|

II 421

|

10. Juli 1926

|

gultig fur sechs Monate, nur außerhalb der Sitzungsperioden des Reichstags (d. h. bis 3. November 1926)

|

|

| (Zweites) Reichs-Ermachtigungsgesetz uber die vorlaufige Anwendung von Wirtschaftsabkommen

[18]

|

II 466

|

14. Juli 1927

|

sechs Monate, nur außerhalb der Sitzungsperioden des Reichstags (d. h. bis 18. Oktober 1927)

|

|

Die beiden ersten Gesetze (vom 1. und 6. Marz 1919) behandelten nur einen begrenzten Teil der Gesetzgebung, namlich die Ubergabe Elsaß-Lothringens und den Waffenstillstand. Die ubrigen hingegen waren nur vage begrenzt, die Ermachtigungsgesetze fur die Regierungen Stresemann und Marx (Oktober und Dezember 1923) waren ?deutliche Blankovollmachten“, Huber zufolge. Die erlassenen Vollmacht-Verordnungen mussten sich, wenn das auch nicht ausdrucklich erwahnt wurde, an die

Reichsverfassung

halten. Nur das Stresemannsche Ermachtigungsgesetz erlaubte eine Abweichung von den Grundrechten. Von 1919 bis 1925 kamen etwa 420 ?gesetzvertretende Verordnungen“ zustande, deren Grundlage die Ermachtigungen seit 1914 waren. Sie hatten großten Einfluss auf die ?Sozial-, Wirtschafts-, Finanz- und Justiz-Verfassung“, von der Errichtung der Deutschen Rentenbank uber Betriebsstilllegungen bis zur Schaffung der

Reichsbahn

und der Steuergesetzgebung.

[19]

Die Gesetze hatten ?verfassungsandernden Charakter“, obgleich sie den Text der Verfassung nicht anderten. Die Verfassung selbst hatte es nicht vorgesehen, dass ein Organ seine Rechte an ein anderes Organ delegiert. Somit waren die Ermachtigungsgesetze nicht legal, urteilt Huber, sondern eine verschwiegene Verfassungsumgehung.

[20]

Daran anderte nichts, dass die Gesetze mit

Zweidrittelmehrheit

des Reichstags beschlossen wurden, derselben Mehrheit, die fur eine Verfassungsanderung notig gewesen ware. Sylvia Eilers

[21]

kommentierte:

?Die Besonderheit eines Ermachtigungsgesetzes lag vor allem darin, dass die

Parlamentarier

in einem freiwilligen Akt der Selbstausschaltung glaubten, die

Exekutive

aufgrund ihrer großeren Sachkompetenz, ihrer parteipolitischen Unvoreingenommenheit und ihrer Erfahrung von parlamentarischen ?Hemmnissen‘ befreien zu mussen.“

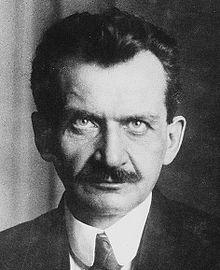

Wilhelm Marx

, 1925

Wilhelm Marx

, 1925

Die jeweilige

Opposition

trug diese Gesetze großteils mit, etwa die

Deutschnationale Volkspartei

1919 oder die

Sozialdemokratische Partei

1920/21. Die Opposition stimmte so einem Gesetz entweder zu oder nahm an der Abstimmung daruber nicht teil (Tolerierung). Hatte die Opposition das Ermachtigungsgesetz verhindert, stand die Drohung der Regierung im Raum, Verordnungen stattdessen auf anderem Wege zu verwirklichen. Beispielsweise am 26. Februar 1924 beriet der Reichstag daruber, ob er bestimmte Verordnungen außer Kraft setzen lassen wollte. Da kundigte Reichskanzler

Wilhelm Marx

mit Zustimmung von Reichsprasident

Friedrich Ebert

an, in diesem Fall den Reichstag aufzulosen. Der Reichstag entschied sich daraufhin, die Behandlung zu verschieben. Nachdem die Regierung ein großes Gesetzgebungsprogramm auf den Weg gebracht hatte, fur lebenswichtige Maßnahmen in der damaligen Krisenzeit, wollte die Opposition die Aufhebungsantrage behandeln. Ebert loste den Reichstag auf, hinderte diesen also daran, seine verfassungsmaßige Aufgabe wahrzunehmen.

[22]

Alternativ zu einem Ermachtigungsgesetz konnte die Reichsregierung den Reichsprasidenten um Diktaturverordnungen (sogenannte

Notverordnungen

) nach Art. 48 der Verfassung bitten. Auch von diesen nur fur echte Notfalle gedachten Verordnungen wurde viel Gebrauch gemacht, vor allem in den Jahren 1919?1923 und 1930?1933. Fur den Reichstag hatte ein Ermachtigungsgesetz den gewissen Vorzug, dass er zeitliche Befristungen und ein Mitspracherecht (etwa uber einen gesonderten Ausschuss) aushandeln konnte. Die Reichsregierungen sahen jedoch seit der Radikalisierung der Deutschnationalen ab 1928 und dem Anwachsen der

NSDAP

ab 1930 keine Mehrheiten mehr fur eine entsprechende Zweidrittelmehrheit.

Auch in den

Landern des Deutschen Reiches

gab es Ermachtigungsgesetze und Notverordnungen. Die preußische Verfassung von 1920 (Art. 55) sah vor, dass bei Nichtversammeltsein des Landtags die Regierung Verordnungen mit Gesetzeskraft erlassen konnte. Dazu brauchte sie die Zustimmung eines bestimmten Landtagsausschusses. Eine Verordnung war aufzuheben, wenn der Landtag dies bei seiner nachsten Sitzung forderte. Vierzehn von achtzehn Landern hatten ein solches Notverordnungsrecht. Vor allem Preußen machte davon Gebrauch (93 Notverordnungen), gefolgt von Thuringen (89) und Sachsen (61). Zusatzlich kam es zu Verordnungen aufgrund von Landesermachtigungsgesetzen, eines Reichsermachtigungsgesetzes oder von Notstandsartikeln einer Landes- oder der Reichsverfassung. Sowohl linke als auch Mitte-rechts-Regierungen machten in den Landern ahnlich starken Gebrauch von solchen Instrumenten wie die Reichsebene.

[23]

Ein Beispiel ist das vom

Thuringer Landtag

vor allem auf Initiative des dortigen

Innen- und Volksbildungsministers

Wilhelm Frick

beschlossene und am 29. Marz 1930 verkundete Gesetz, mit dem Landesverwaltung und Behordenaufbau umgebildet wurden.

[24]

Gesetzestext (Blatt 1)

Gesetzestext (Blatt 1)

Gesetzestext (Blatt 2)

Gesetzestext (Blatt 2)

Mit den Gesetzen der 1920er Jahre, vor allem den Stresemannschen und Marxschen Ermachtigungsgesetzen, waren gefahrliche Vorbilder fur den Verfassungsbruch geschaffen worden. Als

Adolf Hitler

zu Beginn des Jahres 1933 seine

Diktatur

zu festigen suchte, strebte er zielgerichtet auf ein Ermachtigungsgesetz zu. Sein

Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich

vom 24. Marz 1933 unterschied sich aber in entscheidenden Punkten von dem Marxschen Ermachtigungsgesetz aus dem Jahre 1923:

[25]

- Hitlers Regierung sollte nach seinem Ermachtigungsgesetz nicht nur Verordnungen, sondern Gesetze und auch Vertrage mit dem Ausland beschließen konnen.

- Die so beschlossenen Gesetze konnten von der Verfassung abweichen.

- Die Regelung war thematisch nicht beschrankt und sollte vier Jahre dauern.

- Weder ein Reichstagsausschuss noch der

Reichsrat

konnten Kontrolle ausuben bzw. wenigstens nachtraglich die Aufhebung fordern.

Ein weiterer Unterschied besteht in der parlamentarischen Situation: Im Gegensatz zum

Minderheitskabinett Marx

hatte die NSDAP seit den

Wahlen vom 5. Marz 1933

zusammen mit der (u. a. aus

DNVP

) gebildeten

Kampffront Schwarz-Weiß-Rot

eine

absolute Mehrheit

im Reichstag.

[26]

Hitlers Absicht war es, den Reichstag auszuschalten und die Verfassung de facto außer Kraft zu setzen, um die Aufhebung der

Gewaltenteilung

zu erreichen. Zu diesem Zweck wurde zunachst die Geschaftsordnung des Reichstages geandert, um formal den Anwesenheitsanforderungen trotz Inhaftierung und Abwesenheit der

kommunistischen

Abgeordneten gerecht werden zu konnen. Sodann wurde ? im Beisein illegal im Reichstag anwesender bewaffneter und uniformierter

SA-

und

SS

-Angehoriger ? unter der neuen Geschaftsordnung das Ermachtigungsgesetz beschlossen.

Alle Parteien außer der

SPD

stimmten sowohl der Anderung der Geschaftsordnung wie auch dem ?Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“ zu; wegen der Gegenstimmen der SPD waren fur das Erreichen der Zweidrittelmehrheit und die endgultige Annahme des Gesetzes die Stimmen der

Zentrumspartei

ausschlaggebend.

Originalauszug des Ermachtigungsgesetzes, das am 24. Marz in Kraft trat:

[27]

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats hiermit verkundet wird, nachdem festgestellt ist, dass die Erfordernisse verfassungsandernder Gesetzgebung erfullt sind:

Art. 1. Reichsgesetze konnen außer in dem in der

Reichsverfassung

vorgesehenen Verfahren auch durch die Reichsregierung beschlossen werden. Dies gilt auch fur die in den Artikeln 85 Abs. 2 und 87 der Reichsverfassung bezeichneten Gesetze.

Art. 2. Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze konnen von der Reichsverfassung abweichen, soweit sie nicht die Einrichtung des Reichstags und des Reichsrats als solche zum Gegenstand haben. Die Rechte des Reichsprasidenten bleiben unberuhrt.

Art. 3. Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze werden vom Reichskanzler ausgefertigt und im Reichsgesetzblatt verkundet. Sie treten, soweit sie nichts anderes bestimmen, mit dem auf die Verkundung folgenden Tage in Kraft. […]

Art. 4. Vertrage des Reichs mit fremden Staaten, die sich auf Gegenstande der Reichsgesetzgebung beziehen, bedurfen nicht der Zustimmung der an der Gesetzgebung beteiligten Korperschaften. Die Reichsregierung erlasst die zur Durchfuhrung dieser Vertrage erforderlichen Vorschriften.

Art. 5. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkundung in Kraft. Es tritt mit dem 1. April 1937 außer Kraft; es tritt ferner außer Kraft, wenn die gegenwartige Reichsregierung durch eine andere abgelost wird.

Das bedeutete, dass neue

Gesetze

nicht mehr verfassungskonform sein mussten, insbesondere die Wahrung der

Grundrechte

nicht mehr sicherzustellen war, und dass Gesetze neben dem verfassungsmaßigen Verfahren auch allein von der

Reichsregierung

erlassen werden konnten. Somit erhielt die Exekutive auch

legislative

Gewalt. Die im ersten Artikel erwahnten Verfassungsartikel 85 Abs. 2 und 87 banden

Haushalt

und Kreditaufnahme an die Gesetzesform. Durch das Ermachtigungsgesetz konnten also nunmehr der Haushaltsplan und Kreditaufnahmen ohne den Reichstag beschlossen werden.

Die Gultigkeit des Ermachtigungsgesetzes betrug vier Jahre ? damit wurde Hitlers Forderung ?Gebt mir vier Jahre Zeit und ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen“ verwirklicht.

[28]

Hitlers Rede zum Ermachtigungsgesetz

Hitlers Rede zum Ermachtigungsgesetz

Da das

Reichstagsgebaude

nach dem

Reichstagsbrand

nicht benutzt werden konnte, tagte das Parlament am 23. Marz 1933 in der

Krolloper

. Das Gebaude wurde von der

SS

abgesperrt, die an diesem Tag erstmals in großerem Rahmen in Erscheinung trat. Im Inneren standen lange

SA

-Kolonnen. Als weitere Neuerung hing eine riesige Hakenkreuzfahne hinter dem Podium. Zur Eroffnung hielt Reichstagsprasident

Hermann Goring

eine Gedenkrede auf

Dietrich Eckart

.

- Dann betrat Hitler im

Braunhemd

das Podium. Es war seine erste Rede vor dem

Reichstag

, und viele Abgeordnete sahen ihn uberhaupt das erste Mal. Wie in vielen seiner Reden begann er mit der

Novemberrevolution

und entwarf dann seine Ziele und Absichten. Damit die Regierung die Aufgaben erfullen konne, habe sie das Ermachtigungsgesetz einbringen lassen.

?Es wurde dem Sinn der nationalen Erhebung widersprechen und dem beabsichtigten Zweck nicht genugen, wollte die Regierung sich fur ihre Maßnahmen von Fall zu Fall die Genehmigung des Reichstags erhandeln und erbitten.“

- Anschließend beschwichtigte er damit, dass dadurch weder der Bestand des Reichstages oder des Reichsrates noch die Existenz der Lander noch die Stellung und die Rechte des Reichsprasidenten gefahrdet seien. Erst am Ende seiner Rede drohte Hitler, die Regierung sei auch bereit, Ablehnung und Widerstand entgegenzutreten. Er schloss mit den Worten:

?Mogen Sie, meine Herren Abgeordneten, nunmehr selbst die Entscheidung treffen uber Frieden oder Krieg.“

- Es folgten Ovationen und der stehend angestimmte Gesang des

Deutschlandliedes

.

Ludwig Kaas, Vorsitzender des Zentrums und Reichstagsabgeordneter

Ludwig Kaas, Vorsitzender des Zentrums und Reichstagsabgeordneter

?Die gegenwartige Stunde kann fur uns nicht im Zeichen der Worte stehen, ihr einziges, ihr beherrschendes Gesetz ist das der raschen, aufbauenden und rettenden Tat. Und diese Tat kann nur geboren werden in der Sammlung.

Die deutsche Zentrumspartei, die den großen Sammlungsgedanken schon seit langem und trotz aller vorubergehenden Enttauschung mit Nachdruck und Entschiedenheit vertreten hat, setzt sich zu dieser Stunde, wo alle kleinen und engen Erwagungen schweigen mussen, bewusst und aus nationalem Verantwortungsgefuhl uber alle parteipolitischen und sonstigen Gedanken hinweg. […]

Im Angesicht der brennenden Not, in der Volk und Staat gegenwartig stehen, im Angesicht der riesenhaften Aufgaben, die der deutsche Wiederaufbau an uns stellt, im Angesicht vor allem der Sturmwolken, die in Deutschland und um Deutschland aufzusteigen beginnen, reichen wir von der deutschen Zentrumspartei in dieser Stunde allen, auch fruheren Gegnern, die Hand, um die Fortfuhrung des nationalen Aufstiegswerkes zu sichern.“

Otto Wels, SPD-Vorsitzender und Reichstagsabgeordneter

Otto Wels, SPD-Vorsitzender und Reichstagsabgeordneter

- Fur die sozialdemokratische Fraktion begrundete der SPD-Vorsitzende

Otto Wels

die strikte Ablehnung der Gesetzesvorlage; er sprach die letzten freien Worte im Deutschen Reichstag:

[30]

?[…] Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.

Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird billigerweise niemand von ihr verlangen oder erwarten konnen, daß sie fur das hier eingebrachte Ermachtigungsgesetz stimmt. Die Wahlen vom 5. Marz haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht und damit die Moglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo diese Moglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht. Kritik ist heilsam und notwendig. Noch niemals, seit es einen Deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der offentlichen Angelegenheiten durch die gewahlten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie es jetzt geschieht, und wie es durch das neue Ermachtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Eine solche Allmacht der Regierung muß sich um so schwerer auswirken, als auch die Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt.

[…] Wir deutschen Sozialdemokraten bekennen uns in dieser geschichtlichen Stunde feierlich zu den Grundsatzen der Menschlichkeit und Gerechtigkeit, der Freiheit und des Sozialismus. Kein Ermachtigungsgesetz gibt Ihnen die Macht, Ideen, die ewig und unzerstorbar sind, zu vernichten. […] Auch aus neuen Verfolgungen kann die deutsche Sozialdemokratie neue Kraft schopfen.

Wir grußen die Verfolgten und Bedrangten. Wir grußen unsere Freunde im Reich. Ihre Standhaftigkeit und Treue verdienen Bewunderung. Ihr Bekennermut, ihre ungebrochene Zuversicht verburgen eine hellere Zukunft.“

(Das Wortprotokoll verzeichnet mehrfach Beifall und Zustimmung bei den Sozialdemokraten und Lachen bei den

Nationalsozialisten

.)

[31]

- Daraufhin betrat Hitler erneut das Rednerpult. Hasserfullt und immer wieder von sturmischem Beifall seiner Anhanger unterbrochen sprach er der

Sozialdemokratie

den Anspruch auf nationale Ehre und Recht ab und hielt Wels unter Anspielung auf dessen Worte die Verfolgungen vor, die die Nationalsozialisten in den 14 Jahren seit 1919 erlitten hatten. Die Nationalsozialisten seien die wahren Fursprecher der deutschen Arbeiter. Er wolle gar nicht, dass die SPD fur das Gesetz stimme: ?Deutschland soll frei werden, aber nicht durch Sie!“

[32]

Das Sitzungsprotokoll vermerkte langandauernde Heil-Rufe und Beifallskundgebungen bei den Nationalsozialisten und auf den Tribunen, Handeklatschen bei den Deutschnationalen sowie stets einsetzenden sturmischen Beifall und Heil-Rufe.

Joseph Goebbels

notierte dazu in seinem Tagebuch (24. Marz 1933):

?Man sah niemals, daß einer so zu Boden geworfen und erledigt wurde wie hier. Der Fuhrer spricht ganz frei und ist groß in Form. Das Haus rauscht vor Beifall, Gelachter, Begeisterung und Applaus. Es wird ein Erfolg ohnegleichen.“

Aufgrund der Anderung der

Geschaftsordnung

bei Abstimmungen des Reichstags uber das Ermachtigungsgesetz hing die notige Zweidrittelmehrheit nur noch vom Verhalten des

Zentrums

und der

Bayerischen Volkspartei

(BVP) ab.

Die Verhandlungen mit den Nationalsozialisten im Vorfeld der Reichstagssitzung hatten die Zentrumsfraktion einer Zerreißprobe ausgesetzt. Viele Abgeordnete hatten personliche Drohungen gegen sich oder ihre Familien erhalten und standen unter dem Schock der Verhaftung der kommunistischen Abgeordneten und unter dem Eindruck der Drohungen der im Sitzungssaal aufmarschierten SA- und SS-Manner. Der ehemalige SPD-Reichstagsabgeordnete

Fritz Baade

schrieb 1948:

?Wenn man […] das ganze Zentrum nicht durch physische Bedrohung gezwungen hatte, fur dieses Ermachtigungsgesetz zu stimmen, ware auch in diesem Reichstag keine Mehrheit zustande gekommen. Ich entsinne mich, daß Abgeordnete der Zentrumsfraktion […] nach der Abstimmung weinend zu mir kamen und sagten, sie seien uberzeugt gewesen, dass sie ermordet worden waren, wenn sie nicht fur das Ermachtigungsgesetz gestimmt hatten.“

?

Fritz Baade

:

Das ?Ermachtigungsgesetz“ vom 24. Marz 1933

[33]

Schließlich setzte sich der Parteivorsitzende Pralat Kaas, Verfechter einer autoritaren nationalen Sammlungspolitik, gegen die Minderheit um

Heinrich Bruning

und

Adam Stegerwald

durch. Kaas vertrat die Meinung, dass ein Widerstand des Zentrums an der Herrschaft Hitlers als politischer Realitat nichts andern werde.

[34]

Man werde lediglich die Chance auf die Einhaltung der von Hitler zugesicherten Garantien verspielen. Diese umfassten:

Diese Haltung ist auch im Kontext des

Kulturkampfes

gegen

Otto von Bismarck

zu sehen, in dem die

romisch-katholische Kirche

sich nicht gegen die Einfuhrung der Alleingultigkeit der

Zivilehe

und der staatlichen

Schulaufsicht

durchsetzen konnte. Daruber hinaus wurden gemaß Kaas weite Teile der Partei ein besseres Verhaltnis zur NSDAP wunschen und seien kaum noch daran zu hindern, in das Lager Hitlers zu wechseln.

[35]

[36]

Im Anschluss an seine Rede folgte die Begrundung der Bayerischen Volkspartei durch den Abgeordneten

Ritter von Lex

.

[37]

Sowohl die Abgeordneten des Zentrums als auch die Abgeordneten der Bayerischen Volkspartei stimmten ohne Ausnahme fur das Ermachtigungsgesetz. Die Zentrumspartei soll von ihren Reichstagsabgeordneten

Fraktionsdisziplin

gefordert haben (

siehe

Eugen Bolz

). Der Frankfurter Abgeordnete

Friedrich Dessauer

sprach sich noch in der Vorberatung am Abstimmungstag gegen das Ermachtigungsgesetz aus, gab jedoch spater nach.

Die Zentrumspartei stimmte fur das Ermachtigungsgesetz im Rahmen einer allgemeinen Annaherung zwischen den Nationalsozialisten und der

katholischen Kirche in Deutschland

;

[38]

in diesem Rahmen erfolgte auch vier Monate spater der Abschluss des

Reichskonkordats

, bei dem der inzwischen dauerhaft nach

Rom

ubersiedelte Zentrums-Vorsitzende Kaas nunmehr die vatikanische Seite vertrat. Eine konkrete Absprache zwischen den Nationalsozialisten und dem

Vatikan

zu einer Verbindung zwischen dem Ermachtigungsgesetz und dem Reichskonkordat (

Junktim

-These) scheint aber nicht existiert zu haben.

[39]

Die funf Abgeordneten der

Deutschen Staatspartei

, namlich

Hermann Dietrich

,

Theodor Heuss

(spaterer Bundesprasident),

Heinrich Landahl

,

Ernst Lemmer

(spaterer Bundesminister und

CDU

-Politiker) und der spatere Ministerprasident von Baden-Wurttemberg

Reinhold Maier

,

[40]

waren sich anfangs uneins, folgten dann aber alle der Mehrheit von drei Abgeordneten, die trotz Vorbehalten und ungeachtet personlicher Enthaltungserklarungen

[41]

dem Ermachtigungsgesetz zustimmen wollten. Die Begrundung der Fraktion trug der Abgeordnete Maier vor:

?Wir fuhlen uns in den großen nationalen Zielen durchaus mit der Auffassung verbunden, wie sie heute vom Herrn Reichskanzler vorgetragen wurde […]. Wir verstehen, dass die gegenwartige Reichsregierung weitgehende Vollmachten verlangt, um ungestort arbeiten zu konnen […]. Im Interesse von Volk und Vaterland und in der Erwartung einer gesetzmaßigen Entwicklung werden wir unsere ernsten Bedenken zuruckstellen und dem Ermachtigungsgesetz zustimmen.“

[42]

[40]

| Partei

|

Sitze

|

Anteil

|

Zustimmung

|

Ablehnung

|

| NSDAP

|

288

|

44,5 %

|

288

|

0

|

| DNVP

|

52

|

8,0 %

|

52

|

0

|

| Zentrum

|

73

|

11,3 %

|

72*

|

0

|

| BVP

|

19

|

2,9 %

|

19

|

0

|

| DStP

|

5

|

0,8 %

|

5

|

0

|

| CSVd

|

4

|

0,6 %

|

4

|

0

|

| DVP

|

2

|

0,3 %

|

1**

|

0

|

| Bauernpartei

|

2

|

0,3 %

|

2

|

0

|

| Landbund

|

1

|

0,2 %

|

1

|

0

|

| SPD

|

120

|

18,5 %

|

0

|

94

|

| KPD

|

81

|

12,5 %

|

0

|

0***

|

| gesamt

|

647

|

100 %

|

444 (68,6 %)

|

94 (14,5 %)

|

*) Ein Abgeordneter war entschuldigt.

**) Ein Abgeordneter war krank.

***) Alle Abgeordneten waren nicht anwesend, weil bereits verhaftet oder auf der Flucht.

|

Zur Verabschiedung des

Gesetzentwurfes

mussten zwei Drittel der anwesenden

Abgeordneten

zustimmen; weiter war erforderlich, dass zwei Drittel der gesetzlichen Mitglieder des Reichstages bei der Abstimmung anwesend waren. Von den 647 Abgeordneten mussten also 432 anwesend sein. SPD und

KPD

verfugten uber 201 Abgeordnete. Um die Gultigkeit der Abstimmung zu verhindern, hatten also neben diesen 201 Abgeordneten lediglich 15 weitere Abgeordnete der Abstimmung fern bleiben mussen (647?216 = 431). Um das zu verhindern, beantragte die Reichsregierung eine Anderung der Geschaftsordnung. Danach sollten auch diejenigen Abgeordneten, die ohne Entschuldigung einer Reichstagssitzung fernblieben, als anwesend gelten. Zu diesen ?unentschuldigt“ Fehlenden zahlten auch die vorher in ?

Schutzhaft

“ genommenen oder vertriebenen Abgeordneten. Obwohl die SPD ausdrucklich auf die Gefahr des Missbrauchs hinwies, stimmten außer ihr alle Parteien dieser Anderung der Geschaftsordnung zu.

Goring

und Hitler schafften es, die burgerlichen Parteien auf ihre Seite zu ziehen ? zum einen durch vorangegangene Verhandlungen am 20. Marz, zum anderen durch eine wirksame Drohkulisse, die die SA durch ihre Prasenz aufbaute. Die erzwungene Abwesenheit der KPD-Abgeordneten auf Grund von Verhaftung, Ermordung und Flucht erhohte den Druck auf die burgerlichen Parlamentarier.

Nach der Ausschaltung der KPD, ?denen im ubrigen die Mandate durch Verordnung entzogen worden sind“,

[43]

stimmte allein die SPD (94 Stimmen) im Reichstag gegen das Gesetz. 109 Abgeordnete verschiedener

Fraktionen

nahmen nicht an der Abstimmung teil:

- 26 Abgeordnete der SPD waren inhaftiert oder geflohen

- 81 Abgeordnete der KPD (die gesamte Fraktion) wurden vor der Abstimmung widerrechtlich verhaftet oder waren gefluchtet und untergetaucht

- 2 weitere Abgeordnete waren erkrankt bzw. entschuldigt

Ausweislich des amtlichen Protokolls wurden insgesamt 538 gultige Stimmen abgegeben, 94 Abgeordnete stimmten mit ?Nein“.

[44]

Alle anderen Abgeordneten (insgesamt 444) stimmten fur das Gesetz. Entweder geschah dies aus Uberzeugung oder aus Sorge um ihre personliche Sicherheit und die Sicherheit ihrer Familien, aber auch, weil sie sich dem

Fraktionszwang

ihrer Partei beugten.

[45]

Als Hermann Goring das Abstimmungsergebnis bekannt gab, sturmten die NSDAP-Abgeordneten nach vorn und sangen das

Horst-Wessel-Lied

.

Jetzt wurde nicht mehr nur die Presse

zensiert

, sondern binnen weniger Wochen das erste

Konzentrationslager

(KZ) in

Dachau

bei Munchen eingerichtet (22. Marz 1933; ab 1. April 1933, nachdem

Heinrich Himmler

zum politischen Polizeikommandeur ernannt worden war, stellte die SS die Wachmannschaften). Ein großer Teil der Beamtenschaft wurde entlassen (alle Beamten mit einem

judischen

Großelternteil, dazu alle ? auch nichtjudische ? Regimegegner). Diesen Regierungsbeschluss nannte man beschonigend ?

Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums

“ (8. April 1933). Das Eigentum der

Gewerkschaften

wurde unmittelbar nach dem 1. Mai, dem ?Tag der Arbeit“, eingezogen, und noch am gleichen Tag, dem 2. Mai 1933, wurden die Gewerkschaftsfuhrer verhaftet. Schließlich wurden zwischen Mai und Juli nacheinander alle

politischen Parteien

außer der NSDAP verboten (abgesehen von SPD und KPD losten sich alle anderen Parteien freiwillig auf, darunter auch die mit der NSDAP koalierende DNVP). Zuvor waren bereits alle Gemeinden und Teilstaaten des Landes ?gleichgeschaltet“ worden, d. h. man hatte die

foderale Gliederung des demokratischen Staates

durch die

zentralistische

Diktatur der Reichsregierung ersetzt.

[46]

Per Gesetz vom 1. Dezember wurde schließlich die ?

Einheit von Staat und Partei

“ verkundet. Der nunmehr ganz von der NSDAP beherrschte Reichstag trat in den folgenden Jahren bis 1945 nur noch wenige Male zusammen; fast alle neuen Gesetze wurden von der Reichsregierung bzw. von Hitler selbst erlassen. Viele der Betroffenen hatten sich bis zuletzt Illusionen uber die ab dann herrschende Unterdruckung gemacht.

[47]

Das Ermachtigungsgesetz wurde zum Schlusselgesetz fur die

Gleichschaltung

Deutschlands auf allen Ebenen.

Gesetzgebungsverfahren

des Reichstags wurden bald selten; auch die Gesetzgebung durch die Reichsregierung ging immer mehr zuruck (im

Reichsgesetzblatt

sind die auf der Grundlage von Ermachtigungsgesetzen erlassenen Gesetze an der Eingangsformel ?Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen“ zu erkennen). Spatestens nach Kriegsbeginn wurden die Gesetze durch Verordnungen und schließlich durch

Fuhrerbefehle

ersetzt, was zu erheblicher

Rechtsunsicherheit

fuhrte, da die zahlreichen Fuhrerbefehle nicht immer ordnungsgemaß verkundet wurden und sich oft widersprachen.

Das Gesetz wurde vom

nationalsozialistischen Reichstag

, bei dem es sich nicht mehr um eine demokratische Institution handelte, am 30. Januar 1937 um weitere vier Jahre bis zum 1. April 1941 sowie am 30. Januar 1939 bis zum 10. Mai 1943 verlangert. Am selben Tag bestimmte Hitler mittels Erlass die fortdauernde Geltung der Befugnisse aus dem Ermachtigungsgesetz ohne Befristung. Um einen Anschein von

Legitimitat

zu bewahren, heißt es dort am Ende: ?Ich [

der Fuhrer

] behalte mir vor, eine Bestatigung […] durch den Großdeutschen Reichstag herbeizufuhren.“

[48]

Am 20. September 1945 wurde das Ermachtigungsgesetz durch das

Kontrollratsgesetz Nr. 1 betreffend die Aufhebung von NS-Recht

des

Alliierten Kontrollrats

formal aufgehoben.

Wegen seiner Funktion bei der Einrichtung der NS-Diktatur ist das Ermachtigungsgesetz von 1933 weitaus bekannter als alle vorherigen Ermachtigungsgesetze. In einem Uberblickswerk zu

geschichtswissenschaftlichen

Kontroversen uber die Weimarer Zeit schrieb

Dieter Gessner

: ?Sogar mit 2/3-Mehrheit erlassene ?Ermachtigungsgesetze‘ waren nach der Verfassung moglich, wenn auch kein republikanisches Parlament bis zum Januar 1933 davon Gebrauch gemacht hat.“

[49]

Das unter den Bedingungen des Reichsermachtigungsgesetzes am 31. Marz erlassene

Gleichschaltungsgesetz

ermachtigte die Landesregierungen, die mittlerweile durch die Einsetzung von Reichskommissaren und die Bildung von

Koalitionsregierungen

allesamt von den Nationalsozialisten kontrolliert wurden, Landesgesetze auch ohne die Zustimmung ihrer Landesparlamente zu erlassen. Gegen die jeweiligen

Landesverfassungen

durften solche Gesetze aber nur verstoßen, wenn die Landes- oder Kommunalverwaltung neu geregelt wurde. Auch die Landesparlamente durften nicht abgeschafft werden. Die Landesregierungen hatten nun in ihrem Einflussbereich fast die gleichen Kompetenzen wie die Reichsregierung auf Reichsebene. In den meisten Landern gingen die Funktionare bald daran, auch den noch bestehenden Schutz der Landesverfassungen aufzuheben. Dazu beschlossen die meisten Landesparlamente von April bis Juni Ermachtigungsgesetze, die die Landesregierungen berechtigte, auch Verfassungsrecht zu setzen.

[50]

Die Mehrheiten fur diese Gesetze konnte die NSDAP leichter als auf Reichsebene beschaffen, da durch das Gleichschaltungsgesetz die Landtage nach dem Ergebnis der Reichstagswahl neu gebildet worden waren und die Mandate der KPD wegfielen. Keine Landesermachtigungsgesetze wurden in

Anhalt

,

Braunschweig

,

Oldenburg

,

Bremen

und

Hamburg

erlassen.

Die einzelnen Landesermachtigungsgesetze:

- Ernst Wolfgang Becker

:

Ermachtigung zum politischen Irrtum. Die Zustimmung zum Ermachtigungsgesetz von 1933 und die Erinnerungspolitik im ersten wurttemberg-badischen Untersuchungsausschuss der Nachkriegszeit

(=

Kleine Reihe

8).

Stiftung Bundesprasident-Theodor-Heuss-Haus

, Stuttgart 2001,

ISBN 3-9807404-0-4

.

- Dieter Deiseroth

:

Die Legalitats-Legende. Vom Reichstagsbrand zum NS-Regime

.

Blatter fur deutsche und internationale Politik

53, 2008, 2,

ISSN

0006-4416

, S. 91?102; auch verfugbar auf

Eurozine

(PDF; 54 kB).

- Sylvia Eilers:

Ermachtigungsgesetz und militarischer Ausnahmezustand zur Zeit des ersten Kabinetts von Reichskanzler Wilhelm Marx 1923/1924.

Koln 1988 (zugleich Diss. Koln 1987).

- Rudolf Morsey

(Hg.):

Das ?Ermachtigungsgesetz“ vom 24. Marz 1933

. Reihe:

Historische Texte: Neuzeit.

Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 1968. Mehrere Neuauflagen, zuletzt Droste, Dusseldorf 2010,

ISBN 978-3-7700-5302-5

. (Erganzt durch Kommentare zeitgenossischer Staatsrechtslehrer, durch Erinnerungen von 41 ehem. Reichstagsabgeordneten (MdR), am ausfuhrlichsten von

Heinrich Bruning

, sowie die spatere Bewertung der Entscheidung durch die Geschichtswissenschaft.) Erstausgabe online als:

- Adolf Laufs:

Das Ermachtigungsgesetz (?Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“) vom 24. Marz 1933. Reichstagsdebatte, Abstimmung, Gesetzestexte.

Juristische Zeitgeschichte. Kleine Reihe, Bd. 9. Berliner Wissenschaftsverlag BWV, Berlin 2003,

ISBN 3-8305-0523-X

.

- Roman Schnur

:

Die Ermachtigungsgesetze von Berlin 1933 und Vichy 1940 im Vergleich

(Tubinger Universitatsreden, N.F., Bd. 8), Eberhard-Karls-Universitat, Tubingen 1993.

- Irene Strenge

:

Das Ermachtigungsgesetz vom 24. Marz 1933

. In:

Journal der Juristischen Zeitgeschichte

7 (1), 2013,

ISSN

1863-9984

, S. 1?14.

- Tschechoslowakei 1938

- Dokumente

- Gedenkschrift

- Historischer Kontext

- Historische Debatte

- ↑

RGBl.

1933 I, S. 141.

- ↑

1933?39: Das ?Ermachtigungsgesetz“.

Deutsches Historisches Museum

, Berlin,

abgerufen am 1. Juni 2014

.

- ↑

?Die Abschaffung der Demokratie und des Rechtsstaats durch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und Reichsrat wurde als verfassungskonform angesehen.“ So

Werner Heun

,

Die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland.

Mohr Siebeck, Tubingen 2012,

ISBN 978-3-16-152038-9

,

S. 23

mit seiner Darstellung der damals

herrschenden Auffassung

und dem Verweis auf die ?allseits akzeptierte Praxis, dass Gesetze, sofern sie von der erforderlichen Zweidrittelmehrheit verabschiedet wurden, auch beliebig von der

Verfassung

abweichen bzw. gegen sie verstoßen konnten, ohne die Verfassung formlich abzuandern.“

- ↑

Ernst Rudolf Huber

:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band V:

Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung.

Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1978, S. 37, 62/63, 67.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band V:

Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung.

Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1978, S. 65?68.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band V:

Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung.

Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1978, S. 63.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band VI:

Die Weimarer Reichsverfassung

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1981, S. 437 f.

- ↑

Sylvia Eilers:

Ermachtigungsgesetz und militarischer Ausnahmezustand zur Zeit des ersten Kabinetts von Reichskanzler Wilhelm Marx 1923/1924.

Koln 1988, S. 17.

- ↑

Reichsgesetzblatt 1919 S. 257

.

- ↑

a

b

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band VI:

Die Weimarer Reichsverfassung

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1981, S. 438?441.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band VI:

Die Weimarer Reichsverfassung

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1981, S. 438.

- ↑

a

b

c

d

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band VI:

Die Weimarer Reichsverfassung

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1981, S. 439, 441.

- ↑

a

b

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band VII:

Ausbau, Schutz und Untergang der Weimarer Republik

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1984, S. 161.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band VI:

Die Weimarer Reichsverfassung

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1981, S. 439?441.

- ↑

Verhandlungen des Reichstags, 1. Wahlperiode 1920, S. 6281

Anlage 5567

.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band VII:

Ausbau, Schutz und Untergang der Weimarer Republik

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1984, S. 363, 387.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band VII:

Ausbau, Schutz und Untergang der Weimarer Republik

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1984, S. 454.

- ↑

a

b

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band VI:

Die Weimarer Reichsverfassung

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1981, S. 449.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band VI:

Die Weimarer Reichsverfassung

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1981, S. 441?443.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band VI:

Die Weimarer Reichsverfassung

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1981, S. 439.

- ↑

Sylvia Eilers:

Ermachtigungsgesetz und militarischer Ausnahmezustand zur Zeit des ersten Kabinetts von Reichskanzler Wilhelm Marx 1923/1924.

Koln 1988, S. 16.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band VI:

Die Weimarer Reichsverfassung

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1981, S. 440, 442.

- ↑

Ernst Rudolf Huber:

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789

. Band VI:

Die Weimarer Reichsverfassung

. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1981, S. 449 f.

- ↑

Jochen Grass:

Der Griff zur Macht ? das Ermachtigungsgesetz vom 29.3.1930 als Synonym fur nationalsozialistischen Experimentierwillen in Thuringen

. In:

VerwArch

. Bd. 91, 2000, S. 261?279.

- ↑

Sylvia Eilers:

Ermachtigungsgesetz und militarischer Ausnahmezustand zur Zeit des ersten Kabinetts von Reichskanzler Wilhelm Marx 1923/1924.

Koln 1988, S. 163.

- ↑

Sylvia Eilers:

Ermachtigungsgesetz und militarischer Ausnahmezustand zur Zeit des ersten Kabinetts von Reichskanzler Wilhelm Marx 1923/1924.

Koln 1988, S. 166.

- ↑

Hans-Ulrich Thamer

:

Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft

,

Bundeszentrale fur politische Bildung

, 6. April 2005.

- ↑

Wolfgang Benz

:

Die 101 wichtigsten Fragen. Das Dritte Reich.

C.H. Beck, Munchen 2007,

ISBN 3-406-56849-1

, S. 12.

- ↑

Hitlers Rede zur Begrundung des Ermachtigungsgesetzes

- ↑

Stellungnahme des Abg. Wels fur die Sozialdemokratische Partei zum Ermachtigungsgesetz vom 23. Marz 1933

.

- ↑

Otto Wels (SPD): Rede zur Begrundung der Ablehnung des Ermachtigungsgesetzes, Reichstagssitzung vom 23. Marz 1933 in der Berliner Krolloper

(

Memento

vom 12. Juli 2014 im

Internet Archive

)

- ↑

Erwiderung Hitlers auf die Rede von Wels

- ↑

Fritz Baade (SPD) 1948 ruckblickend in: Rudolf Morsey (Hrsg.):

Das ?Ermachtigungsgesetz“ vom 24. Marz 1933. Quellen zur Geschichte und Interpretation des ?Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich“.

Dusseldorf 1992, S. 163 f.

- ↑

Hans-Ulrich Thamer:

Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft

, in:

Nationalsozialismus I. Von den Anfangen bis zur Festigung der Macht

(Informationen zur politischen Bildung, Nr. 251), Neuauflage 2003, S. 43 (Abschn. ?Ermachtigungsgesetz“;

online

).

- ↑

Verhandlungen des Reichstags, stenographischer Bericht, 23. Marz 1933, S. 25 C

, 37.

- ↑

Pralat Kaas begrundet die Zustimmung des Zentrums zum Ermachtigungsgesetz

.

- ↑

Verhandlungen des Reichstags, stenographischer Bericht, 23. Marz 1933, S. 25 C

, 37 f.

- ↑

Hubert Wolf

:

Historikerstreit: Wie der Papst zu Hitlers Machtantritt stand

,

FAZ

vom 28. Marz 2008.

- ↑

Hubert Wolf,

Papst und Teufel.

Munchen 2008, S. 191, 194 f. (Taschenbuchausgabe 2012,

ISBN 978-3-406-63090-3

).

- ↑

a

b

Werner Fritsch,

Deutsche Demokratische Partei

, in:

Dieter Fricke

et al.,

Lexikon zur Parteiengeschichte

, Band 1, Leipzig 1983, S. 574?622, hier S. 612.

- ↑

Vgl. etwa das Rundschreiben der Reichsgeschaftsstelle sowie die Erklarung der Reichstagsabgeordneten vom 24. Marz 1933, in: Erich Matthias, Rudolf Morsey (Hrsg.),

Das Ende der Parteien 1933. Darstellungen und Dokumente.

Unveranderter Nachdruck der Ausgabe von 1960, Dusseldorf 1984, S. 91?94.

- ↑

Verhandlungen des Reichstags, stenographischer Bericht, 23. Marz 1933, S. 25 C ? 45

, hier S. 38.

- ↑

Alfred Grosser,

Geschichte Deutschlands seit 1945. Eine Bilanz.

Deutscher Taschenbuchverlag, 9. Aufl., Munchen 1981,

ISBN 3-423-01007-X

, S. 35.

- ↑

Amtliches Protokoll

- ↑

Hans-Peter Schneider

,

Wolfgang Zeh

(Hrsg.):

Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland

, de Gruyter, Berlin/New York 1989,

ISBN 3-11-011077-6

, S. 677 ff. Rn 15, 16, 19 u. 20.

- ↑

Durch das

Gesetz uber den Neuaufbau des Reichs

vom 30. Januar 1934 wurde die Gleichschaltung der Lander vollendet.

- ↑

Alfred Grosser,

Geschichte Deutschlands seit 1945. Eine Bilanz.

Deutscher Taschenbuchverlag, 9. Aufl., Munchen 1981, S. 35?36.

- ↑

Erlaß des Fuhrers uber die Regierungsgesetzgebung

vom 10. Mai 1943

(RGBl. 1943 I S. 295).

- ↑

Dieter Gessner:

Die Weimarer Republik

. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002 (Kontroversen um die Geschichte), S. 98.

- ↑

Stefan Talmon

:

Ende des Foderalismus.

In:

Zeitschrift fur Neuere Rechtsgeschichte

, 24. Jg., 2002, Wien, S. 128.

- ↑

Gesetzessammlung fur Thuringen, Nr. 25, S. 253.

- ↑

Ermachtigungsgesetz vom 15. Mai 1933

. In: Der Reichsstatthalter in Hessen (Hrsg.):

Hessisches Regierungsblatt.

1933

Nr.

13

,

S.

129

(

Online beim Informationssystem des Hessischen Landtags

[PDF;

17,1

MB

]).

- ↑

Gesetz- und Verordnungsblatt fur den Freistaat Bayern 1933, Nr. 20, S. 149.

- ↑

Sachsisches Gesetzblatt 1933, Nr. 18, S. 73.

- ↑

Preußische Gesetzessammlung 1933, S. 186.

- ↑

Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1933, Nr. 39, S. 113.

- ↑

Regierungsblatt fur Mecklenburg-Schwerin

1933, Nr. 37, S. 201.

- ↑

Gesetz zur Behebung der Not des Landes (Ermachtigungsgesetz)

vom 20. Juni 1933. Im

Regierungsblatt fur Wurttemberg

, 1933, Nr. 32 vom 20. Juni 1933, S. 193,

Digitalisat

.

- ↑

Lippische Gesetzsammlung 1933, Nr. 34, S. 105.

- ↑

Amtlicher Anzeiger fur Mecklenburg-Strelitz 1933, Nr. 45, S. 231?232.

- ↑

Schaumburg-Lippische Landesverordnungen 1933, Nr. 27, S. 373.

- ↑

Gesetz- und Verordnungsblatt der Freien und Hansestadt Lubeck, Nr. 39, S. 136.