Fruhe Cotton Gin im Eli-Whitney-Museum in

Hamden (Connecticut)

Fruhe Cotton Gin im Eli-Whitney-Museum in

Hamden (Connecticut)

Mehrere Entkornungsmaschinen einer Fabrik in

Taschkent

um 1910, Fotografie von

Sergei Michailowitsch Prokudin-Gorski

Mehrere Entkornungsmaschinen einer Fabrik in

Taschkent

um 1910, Fotografie von

Sergei Michailowitsch Prokudin-Gorski

Die

Egreniermaschine

(englisch

Cotton Gin

, deutsch auch

Entkornungsmaschine

) ist eine

Maschine

zum

Entkornen

,

Egrenieren

oder

Ginnen

von

Baumwolle

, das heißt zur Abtrennung der

Baumwollfasern

von den Samenkernen.

[1]

[2]

Das Entkornen findet in der Regel direkt nach der

Ernte

statt, die erzeugten

Kuppelprodukte

sind zu

Ballen

gepresste Baumwollfasern, Baumwollsamen und

Linters

. Bei den heute eingesetzten Maschinen unterscheidet man zwei Bauarten, wobei die Sagezahn-Egreniermaschine deutlich haufiger eingesetzt wird.

Historisch war das Entkornen ein so aufwandiger Prozess, dass die

Naturfaser

Baumwolle nur dort in großerer Menge verarbeitet wurde, wo einfache

Werkzeuge

und Maschinen bekannt waren, die die Arbeit erleichterten. Ein Zentrum dieser Entwicklung war der Suden

Asiens

. Ende des 18. Jahrhunderts wurde in den

Vereinigten Staaten

die Sagezahnmaschine entwickelt, die einen wesentlichen Fortschritt darstellte und dort den Baumwollanbau zu einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor machte. Seit dem spaten 19. Jahrhundert wurde Baumwolle zunehmend industriell in eigenen

Fabriken

entkornt.

Handgeerntete Rohbaumwolle in

Benin

Handgeerntete Rohbaumwolle in

Benin

Baumwoll-Samen

Baumwoll-Samen

Das Entkornen findet nach der Ernte in den Anbauregionen statt.

[3]

Je nachdem, wie verunreinigt die geerntete Roh-, Samen- oder Saatbaumwolle ist, muss sie vorher von Pflanzenteilen befreit werden.

[4]

Beim Entkornen werden die langen Fasern (Lint) von den Samen abgerissen.

[5]

Sehr kurze Fasern, Linters oder Grundwolle genannt, bleiben am Samen.

[6]

[7]

Aus einer Kapsel mit etwa 4 g Samenbaumwolle bleiben nach dem Entkornen 1,5 g Fasern ubrig.

[4]

Mit sogenannten Lintermaschinen, Lintergins oder Entwollmaschinen wird die Grundwolle von den Samen entfernt. Sie wird vor allem zur

Papierherstellung

, als

Filz

oder als Polstermaterial verwendet.

[5]

[8]

[9]

[10]

Aus den als

Nebenprodukt

anfallenden Baumwollsamen gewinnt man

Baumwollsamenol

oder

Fette

fur die Herstellung von

Seifen

oder

Kerzen

.

[4]

Der

Presskuchen

kann zu Viehfutter oder Dungemittel verarbeitet werden.

[5]

Bei den Entkornungsmaschinen (Gins) unterscheidet man zwei verschiedene Bauarten:

[4]

- die Sagezahn-Egreniermaschine (Saw-Gin)

- die Walzen-Egreniermaschine (Roller-Gin).

Die Sagezahnmaschine arbeitet aufgrund ihrer weiterentwickelten

Mechanisierung

und

Automatisierung

wirtschaftlicher als die Walzenmaschine.

[4]

Es werden bis zu 8000 kg pro Stunde und Anlage vor allem Kurz- und Mittelstapel-Baumwolle verarbeitet, allerdings werden die Fasern mit diesem Mechanismus stark beansprucht, so dass es zu Faserschadigungen und hoheren Staub- und Kurzfaseranteilen kommt.

[11]

Die schonendere Walzenmaschine wird fur besonders

langstapelige

Baumwolle eingesetzt.

[5]

Allerdings liegt die Produktivitat nur bei 500 bis 1000 kg pro Stunde und Anlage.

[12]

Entkornungs- oder Egrenieranlagen fur Baumwolle heißen im

englischen

Cotton Gin

. Das Wort Gin hat hier keine Beziehung zu dem Getrank

Gin

, sondern stammt von dem alten

mittelenglischen

Wort

gin

?Vorrichtung, Falle‘, eine

Kurzform

des ursprunglich

altfranzosischen

engin

? (Kriegs-)Maschine, Gerat, Erfindung. In der Verbindung mit Baumwollentkornung ist es im

amerikanischen Englisch

seit Ende des 18. Jahrhunderts verbreitet.

[13]

[14]

Baumwolle

wird seit der

Jungsteinzeit

in den

Tropen

angebaut, sowohl als

Naturfaser

als auch als

Olfrucht

. Nur bei der Neuwelt-Art

Gossypium barbadense

, die in

Sudamerika

heimisch war und in der

Karibik

verbreitet wurde, konnten die

Baumwollfasern

einfach mit der Hand vom Samen getrennt werden. Die Menschen in Sudamerika

zuchteten

die Art so, dass die Samen zusammenwuchsen und sich leicht ablosen ließen.

[15]

Frau in Indien entkornt Baumwolle mit einer Eisenwalze, Zeichnung von 1836

Frau in Indien entkornt Baumwolle mit einer Eisenwalze, Zeichnung von 1836

Außerhalb Sudamerikas erfanden die Menschen einfache

Werkzeuge

zum Entkornen. Diese ersten Gins bestanden aus einer eisernen Handwalze (spater auch mit den Fußen bedient) und einem flachen Sockel, ahnlich einem

Mahlstein

. Die alteste bekannte Darstellung dieser Technik ist eine Malerei aus dem

5. Jahrhundert

in den indischen

Ajanta-Hohlen

. Die Werkzeuge waren in

Asien

um den

Jangtsekiang

und den

Indus

, in

Afrika

am

Niger

und im vorkolonialen

Sudwesten der Vereinigten Staaten

bekannt.

[15]

Der Prozess war aber so aufwandig, dass die Baumwolle als

Textilfaser

nur eine untergeordnete Rolle spielte.

[5]

Handbetriebene Walzenmaschinen (Churka und Roller-Gin)

[

Bearbeiten

|

Quelltext bearbeiten

]

In Indien und China wurden bessere Techniken zur Entkornung erfunden. Die fruhen Roller-Gins waren einfache

Maschinen

mit zwei gegenlaufigen Walzen aus

Hartholz

oder Eisen, die von Hand angetrieben wurden. Eine Variante dieser Walzenmaschine, die indische Churka (auch

charkha

oder

belna

) mit einem

Schneckengetriebe

. Sie verbreitete sich von Indien bis in die

Levante

und nach

Sudostasien

. In China setzten sich zwei andere Typen von Walzenmaschinen durch.

[15]

Im Laufe der Zeit wurden der Antrieb und die Art der Walzen verbessert. Ein anderes Gerat reinigte die entkornte Baumwolle mit Hilfe einer gespannten Saite, die in Schwingung versetzt wurde und Verunreinigungen wegschleudert.

[5]

Es wird vermutet, dass handbetriebene Walzenmaschinen etwa funf Mal effizienter als Handwalzen waren und schon im

Mittelalter

die meiste Baumwolle so entkornt wurde. Die Churka wurde seit Mitte des 18. Jahrhunderts auch auf den

Plantagen

in den amerikanischen

Sudstaaten

eingesetzt. Sie wurde fur den dortigen Gebrauch angepasst und Roller-Gin genannt. Großere Anlagen wurden von Tieren oder

Wasserkraft

angetrieben.

[16]

[17]

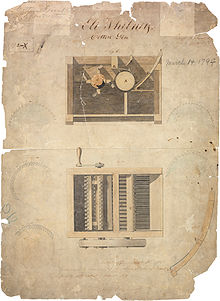

Whitneys Patent fur den Cotton Gin vom 14. Marz 1794

[18]

Whitneys Patent fur den Cotton Gin vom 14. Marz 1794

[18]

Nach dem

Amerikanischen Unabhangigkeitskrieg

hatten die USA sich von Textilimporten aus England weitgehend unabhangig gemacht. Gleichzeitig wuchs durch die Verbreitung der

Spinnmaschinen

die weltweite Nachfrage nach Baumwolle. Die Hochland-Baumwolle (

Gossypium hirsutum

)

, die in den Sudstaaten am besten gedieh, musste aber aufwandig entkornt werden.

[19]

[20]

[21]

Um die Menge an entkornter Baumwolle wesentlich zu erhohen, kamen in den 1780er Jahren erste Ideen zur Nutzung von gezahnten Egreniermaschinen auf. Es wurden sogenannte Erfindungsvorbehalte (

Caveats of Invention

) durch das Kriegsministerium vergeben, da es noch kein

Patentamt

in den USA zu dieser Zeit gab. Der Erfinder hatte einen Schutz von 5 Jahren fur seine Erfindung. Diese Moglichkeit nutzte auch

Hogden Holmes

fur seine Arbeiten an einer Sagezahnegreniermaschine, die er 1787 begann und fur die er am 14. Marz 1789 einen Erfindungsvorbehalt erhielt. Ein Patent hatte er aber bis dahin nicht angemeldet, so dass

Eli Whitney

fur seine Erfindung einer Egreniermaschine, die er 1793 einreichte, genau am Tag des Auslaufens von Holmes Erfindungsvorbehalt am 14. Marz 1794 ein Patent erhalten konnte.

[22]

[18]

Holmes meldete spater seine Erfindung ebenfalls beim Patentamt an, das ihm am 12. Mai 1796 unter dem US-Patent X115 gewahrt wurde.

[23]

Daher wird die Erfindung haufig Whitney zugeschrieben, der damals auf

Catharine Littlefield Greenes

Plantage arbeitete, der

Mulberry Grove Plantation

(heute bei

Port Wentworth

im

Chatham County

).

[17]

[19]

[20]

Umstritten ist auch, welchen Anteil Greene an seiner Erfindung hatte. Sie soll die Arbeit von Whitney finanziert haben.

Matilda Joslyn Gage

schrieb 1883, dass Greene ihm außerdem vorschlug, statt den unzureichenden Zahnen aus Holz solche aus Draht zu verwenden.

[24]

Whitney und sein Geschaftspartner Phineas Miller wollten die Gins an Plantagen vertreiben und fur die Nutzung eine Gebuhr verlangen. Da die Maschine aber mechanisch relativ einfach war, begannen viele, selber ahnliche Maschinen zu bauen. Whitney und Miller konnten sich dagegen nicht wehren und machten so mit der Erfindung keinen großen Profit.

[17]

[19]

[25]

[26]

Um die Patentprozesse zu finanzieren, hat Greene sogar ihre Plantage verkauft.

[27]

Zudem hatte Holmes’ Maschine den Vorteil, dass sie durchgehend betrieben werden konnte, wahrend bei Whitneys Erfindung die Samen zwischendurch entfernt werden mussten.

[21]

Prinzipzeichnung einfacher Sagezahn-Egreniermaschinen

Prinzipzeichnung einfacher Sagezahn-Egreniermaschinen

Die Sagezahn-Egreniermaschine besteht aus einer Kombination aus einem Rost und kleinen Drahthaken bzw. Kreissageblattern, die die Baumwollfasern durch die engen Offnungen des Rosts ziehen, wahrend die Samen zuruckbleiben. Bursten entfernen dabei kontinuierlich die losen Baumwollfasern, um Verstopfungen zu verhindern.

[25]

[28]

Kleine Cotton Gins arbeiteten mit Handantrieb, wahrend großere mit Pferde- oder Wasserkraft betrieben wurden.

[17]

[20]

Erst die Erfindung der Egreniermaschine machte in den

Sudstaaten

der USA den Baumwollanbau erst wirklich profitabel und beforderte den Einsatz von

Sklaven

. Dies wiederum zog eine enorme Ausdehnung der Anbauflachen nach sich und machte Baumwolle zu einem der wichtigsten Exportguter der USA.

[17]

[19]

[20]

[25]

[26]

Die Sklavenwirtschaft in den durch

Agrarproduktion

gepragten Sudstaaten brachte diese im Laufe des

19. Jahrhunderts

zunehmend in Konflikt mit den industriell gepragten

Nordstaaten

und fuhrte schließlich zum

Amerikanischen Burgerkrieg

.

Etwa ab 1820 entstanden die ersten

Fabriken

, die erfolgreich Gins bauten.

[17]

Die Funktionsweise der Maschinen wurde kontinuierlich weiterentwickelt. Wichtige Schritte waren etwa die Erfindung der ersten mechanischen Aufgabeeinheit im Jahr 1834

[21]

und Verbreitung von Ballenpressen ab 1840.

[29]

Spatere Fortschritte betrafen vor allem die Vorbehandlung: Trocknungs- und Sauberungsgerate fur die Saatbaumwolle setzten sich in den USA in der Mitte des 20. Jahrhunderts durch, vor allem nachdem das Pflucken von Hand durch

Baumwollernter

ersetzt wurde, bei denen die Rohbaumwolle starker verunreinigt war.

[21]

Patentzeichnung von McCarthys Walzenmaschine

[30]

Patentzeichnung von McCarthys Walzenmaschine

[30]

Auch nach der Erfindung der Saw-Gin wurde extralangstapelige Baumwolle weiter mit den Churkas und ihren Weiterentwicklungen egreniert. 1840 erfand

Fones McCarthy

eine effizientere Roller-Gin, die sich auch fur langstapelige Baumwolle gut eignete.

[30]

[31]

Die MacCarthy-Maschine arbeitet mit einer Walze, die mit aufgerautem Leder bezogen ist, und zwei Messern. Die Rohbaumwolle wird gegen die Walze gedruckt, die Samen schlupfen unter das auf der Walze liegende obere Messer. Mit beweglichen Untermessern werden die Fasern dann vom Samen abgeschnitten. Die Walzen-Egreniermaschine wurde vor allem in England weiterentwickelt und in den

britischen Kolonien

eingesetzt, etwa ab 1857 in

Agypten

.

[5]

Um 1960 wurde in den Vereinigten Staaten eine Walzenegrenieraschine mit rotierenden Messern entwickelt, die sich dort durchgesetzt hat.

[31]

Von

Zugtieren

angetriebene Ginnerei (

Gin House

) aus

The American Cyclopædia

, 1879

(verfugbar bei Wikisource)

Von

Zugtieren

angetriebene Ginnerei (

Gin House

) aus

The American Cyclopædia

, 1879

(verfugbar bei Wikisource)

Zunachst betrieb jede Baumwoll

plantage

eine Entkornungs- und Pressanlage. Dann ging man dazu uber, die Anlagen zu

zentralisieren

und mit

Dampfkraft

zu betrieben.

[5]

In den USA setzte dieser Prozess nach dem Burgerkrieg und dem Ende der Sklaverei ein.

Robert S. Munger

entwickelte Mitte der 1880er-Jahre die Entkornungsanlagen zur System-Ginnerei (englisch

system gin

) mit mehreren Gins (englisch

gin stands

) weiter. Mit der

automatischen

Beschickung der Maschinen und einer Ballenpresse war die vorindustrielle Entkornung endgultig veraltet.

[17]

In modernen Entkornungs- oder Egrenierfabriken (

ginnery

oder

ginning mill

) stehen meist mehrere Egreniermaschinen nebeneinander, die von Flugkanalen oder anderen Fordersystemen beschickt werden. Fur eine Vorreinigung kann ein Offner eingesetzt werden. Zum

Weitertransport

wird die entkornte Baumwolle zu

Ballen

gepresst, mit Bandern gesichert und in Stoff oder Plastik verpackt.

[5]

Entkornungsfabrik in

Collier’s New Encyclopedia

, 1921

(verfugbar bei Wikisource)

: a ? Anlieferung der Rohbaumwolle b ? Saugleitung c ? Entkornungsmaschinen (Gins) d ? Ballenpresse e ? Baumwollballen

Entkornungsfabrik in

Collier’s New Encyclopedia

, 1921

(verfugbar bei Wikisource)

: a ? Anlieferung der Rohbaumwolle b ? Saugleitung c ? Entkornungsmaschinen (Gins) d ? Ballenpresse e ? Baumwollballen

- ↑

Paul-August Koch, Gunther Satlow:

Großes Textil-Lexikon: Fachlexikon fur das gesamte Textilwesen.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1965, Band A?K, S. 316.

- ↑

Autorenkollektiv:

Textile Faserstoffe

. Zweite, verbesserte Auflage. Fachbuchverlag, Leipzig 1967, S. 134.

- ↑

August Lohmann:

Technik der Verbandstoffherstellung

. Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg 1939,

S.

2

,

doi

:

10.1007/978-3-662-36258-7

.

- ↑

a

b

c

d

e

Dieter Veit, Burkhard Wulfhorst:

Textile Fertigungsverfahren: eine Einfuhrung

. 3., aktualisierte Auflage. Carl Hanser Verlag, Munchen 2019,

ISBN 978-3-446-45866-6

,

S.

34–35

.

- ↑

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Hugo Glafey:

Baumwollspinnerei

. In: R. O. Herzog (Hrsg.):

Technologie der Textilfasern

. 1. Auflage.

Band

IV

,

Nr.

2

. Springer, Berlin, Heidelberg 1931,

ISBN 3-642-89040-7

,

S.

3–13

,

doi

:

10.1007/978-3-642-90896-5

.

- ↑

Baumwollpflanze.

In:

Lexikon der Biologie.

spektrum.de

,

abgerufen am 17. Marz 2021

.

- ↑

Erich Obst (Hrsg.):

Allgemeine Wirtschafts- und Verkehrsgeographie

. 2. Auflage.

Band

VII

. De Gruyter, 1961,

ISBN 3-11-143969-0

,

S.

156–157

,

doi

:

10.1515/9783111439693

.

- ↑

Gustav Fischer

:

Die Ausstellung deutscher Baumwoll-Erntebereitungsmaschinen und Palmol- und Palmkern-Gewinnungsmaschinen

. In:

Polytechnisches Journal

.

Band

324

, 1909,

S.

500?503

(

hu-berlin.de

[abgerufen am 17. Marz 2021]).

- ↑

Baumwoll-Linters.

In:

Wilhelm G. Clasen.

Abgerufen am 17. Marz 2021

.

- ↑

Spinnfasern

. In:

Luegers Lexikon der gesamten Technik

. 2. Auflage.

Band

8

. Deutsche Verlags-Anstalt, Leipzig / Stuttgart 1910,

S.

189?199, hier S. 190

(

Digitalisat.

zeno.org

).

- ↑

Anton Schenek:

Naturfaser-Lexikon

. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2001,

ISBN 3-87150-638-9

, S. 34

- ↑

Anton Schenek:

Naturfaser-Lexikon

. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2001,

ISBN 3-87150-638-9

, S. 35.

- ↑

gin.

In:

Online Etymology Dictionary.

Abgerufen am 19. April 2021

(englisch).

- ↑

Gin.

In:

Webster’s 1913.

Abgerufen am 19. April 2021

(englisch).

- ↑

a

b

c

Angela Lakwete:

Inventing the cotton gin: machine and myth in antebellum America

. Johns Hopkins University Press, 2005,

ISBN 0-8018-8272-9

,

S.

1–16

(englisch).

- ↑

Sidney E. Hughs, Gregory A. Holt, Carlos B. Armijo, Derek P. Whitelock, Thomas D. Valco:

Development of the Cotton Gin

. In:

Journal of Cotton Science

.

Nr.

24

, 2020,

ISSN

1524-3303

,

S.

35

(

cotton.org

[PDF]).

- ↑

a

b

c

d

e

f

g

Elizabeth Hargrett:

Cotton Gins.

In:

New Georgia Encyclopedia.

Georgia Humanities, 25. August 2020,

abgerufen am 18. Marz 2021

(englisch).

- ↑

a

b

Patent

USX72

:

Cotton Gin.

Veroffentlicht am

14. Marz 1794

, Erfinder: Eli Whitney.

- ↑

a

b

c

d

William H. Phillips:

Cotton Gin.

In:

EH.Net Encyclopedia of Economic and Business History.

Economic History Association, 10. Februar 2004,

abgerufen am 18. Marz 2021

(englisch).

- ↑

a

b

c

d

Cotton gin.

In:

Encyclopædia Britannica

.

Abgerufen am 2. April 2021

(englisch).

- ↑

a

b

c

d

W. S. Anthony, William D. Mayfield (Hrsg.):

Cotton ginners handbook

. Agricultural Handbook 503. Agricultural Research Service,

United States Department of Agriculture

, Oktober 1994,

S.

1–6

(englisch,

usda.gov

[PDF; abgerufen am 18. Marz 2021]).

- ↑

Charles A. Bennett:

Saw and Toothed Cotton Ginning Developments

. Texas Cotton Ginner’s Association, Dallas 1957, S. 17 (englisch);

cotton.org

(PDF; 6,1 MB)

- ↑

Patent 115X von Hodgen Holmes von 12. Mai 1796

Website des Directory American Tool and Machinery Patents. Abgerufen am 13. April 2021.

- ↑

Sarah Amandolare:

Catharine Littlefield Greene, Brain Behind the Cotton Gin.

In:

Finding Dulcinea.

4. Marz 2010,

abgerufen am 2. April 2021

(englisch).

- ↑

a

b

c

Robert Longley:

Biography of Eli Whitney, Inventor of the Cotton Gin.

Abgerufen am 2. April 2021

(englisch).

- ↑

a

b

Joan Brodsky Schur:

Eli Whitney’s Patent for the Cotton Gin.

In:

archives.gov.

15. August 2016,

abgerufen am 2. April 2021

(englisch).

- ↑

Catherine Greene.

In:

History of American Women.

22. Marz 2009,

abgerufen am 19. April 2021

(amerikanisches Englisch).

- ↑

J. Merritt Matthews, Walter Andernau: Die Textilfasern. Verlag von Julius Springer, Berlin 1928, S. 252.

- ↑

Charles A. Bennett.

Saw and Toothed Cotton Ginning Developments

. Texas Cotton Ginner’s Association, Dallas 1957, S. 4 (englisch);

cotton.org

(PDF; 6,1 MB).

- ↑

a

b

Patent

USRE262E

:

Improvement in Cotton-Gins.

Veroffentlicht am

18. April 1854

, Erfinder: Fones McCarthy (Erstmalig patentiert am 3. Juli 1840).

- ↑

a

b

W. S. Anthony, William D. Mayfield (Hrsg.):

Cotton ginners handbook

. Agricultural Handbook 503. Agricultural Research Service,

United States Department of Agriculture

, Oktober 1994,

S.

244

(englisch,

usda.gov

[PDF; abgerufen am 18. Marz 2021]).