Die

Defibrillation

(von

lateinisch

de

?ab“, ?weg“, und lateinisch-

englisch

fibrillation

?Flimmern“) ist eine Behandlungsmethode gegen die lebensbedrohlichen

Herzrhythmusstorungen

Kammerflimmern

und

Kammerflattern

, bei der durch starke Stromstoße bzw. Kondensatorentladungen die normale Herzaktivitat wiederhergestellt werden soll. Das verwendete Gerat nennt man

Defibrillator

oder im Fach-

Jargon

Defi

.

Die Defibrillation wird ausschließlich im Rahmen der

Reanimation

beim Kammerflimmern, beim Kammerflattern sowie bei der pulslosen

ventrikularen Tachykardie

eingesetzt.

- Kammerflimmern

(VF, ventrikulare Fibrillation) bedeutet, dass durch eine fehlerhafte Erregungsbildung am Herzen alle Herzmuskelzellen zittern, aber zu keiner koordinierten Aktion fahig sind. Dadurch kann das Herz nicht mehr pumpen, es entsteht ein

Kreislaufstillstand

. Es ist kein

Puls

mehr tastbar.

- Kammerflattern

zeigt den gleichen pathologischen Mechanismus wie das Flimmern, unterscheidet sich jedoch in der Frequenz der Flimmerwellen, wobei in der Literatur unterschiedliche Werte angegeben werden (ab 280?350/min).

- Die

ventrikulare Tachykardie

(VT) kann in eine pulslose und eine

pulsatile

unterschieden werden, wobei die pulslose VT eine absolute Indikation zur Defibrillation darstellt. Die pulsatile VT kann mittels

Kardioversion

(Sonderform der Defibrillation) beendet werden, sofern eine medikamentose Therapie wirkungslos bleibt. Die VT zeigt gleichmaßige schnelle Erregungen, die von den Herzkammern ausgehen und nicht wie ublich vom

Erregungszentrum im Herzvorhof

.

Damit das Herz das Blut in die Arterien pumpen kann, muss es sich zusammenziehen. In den beschriebenen Situationen kann sich das Herz aufgrund der hohen Erregungsfrequenz nicht oder nicht mehr vollstandig zusammenziehen. Dadurch konnen die Organe nicht mehr mit Blut versorgt werden. Die hier beschriebenen Rhythmusstorungen enden daher unbehandelt innerhalb von Minuten todlich. Kammerflimmern ist die haufigste todliche Herzrhythmusstorung bei Erwachsenen. Die jeweiligen Diagnosen konnen mit einem einfachen 3-Kanal-

EKG

gestellt werden. Als

Monitor

kann ein im Defibrillator eingebautes EKG-Gerat dienen.

Ursachen fur lebensbedrohliche Herzrhythmusstorungen konnen zum Beispiel ein

Herzinfarkt

sein, aber auch

Stromschlage

oder Medikamenten- und Drogen

intoxikationen

. Zeigt das Herz uberhaupt keine elektrische Aktivitat, als

Asystolie

oder auch als Null-Linie bezeichnet, oder bewirkt die elektrische Aktivitat keinerlei mechanische Reaktion des Herzens (PEA ?

pulslose elektrische Aktivitat

, bzw. EMD ? elektro-mechanische Dissoziation), bleibt eine Defibrillation wirkungslos, ware zeitvergeudend und kann zudem das Herzmuskelgewebe schadigen.

[1]

Angestrebt im Rahmen der kardiopulmonalen Reanimation bei Kammerflimmern oder pulsloser ventrikularer Tachykardie ist eine

Fruhdefibrillation

: Je fruher eine indizierte Defibrillation erfolgt, desto besser ist die Uberlebensrate und Prognose der betroffenen Patienten.

[2]

Es gibt Grunde, unter denen keine Defibrillation durchgefuhrt werden sollte.

Physiologische Grunde

Umgebungsbedingte Grunde

- Direkter Hautkontakt des Patienten zum Helfer

- Nasser Untergrund (Nassebrucke zum Helfer)

- Metallischer Kontakt zwischen Patient und Helfer

- Explosionsgefahrdete Umgebung

Rechtliche Grunde

Patienten konnen rechtlich bindende

Patientenverfugungen

verfassen. Diese haben den Zweck, den Willen des Patienten bezuglich medizinischer Behandlung fur den Fall seiner Einwilligungsunfahigkeit schriftlich festzuhalten. Oftmals umfasst dies auch den Willen, nicht reanimiert bzw. defibrilliert zu werden. Aufgrund von Zeitdruck, mangelnder Uberprufbarkeit der Personalien und der Patientenverfugung selber sind diese normalerweise in der

außerklinischen Notfallmedizin

jedoch nicht relevant. Anders verhalt es sich bei Krankenhauspatienten, deren Identitat geklart ist und deren Patientenverfugung ihrer

Krankenakte

beiliegt.

Die Aktivitat der Herzmuskelzellen wird durch elektrische Signale gesteuert. Bei den defibrillierbaren Rhythmusstorungen ist die Weiterleitung dieser Reize gestort, so dass im betroffenen Muskelgewebe ungeordnete elektrische Signale gebildet werden.

Kammerflimmern fuhrt unmittelbar zu einem kompletten Zusammenbruch des Kreislaufs, da aufgrund eines elektrischen Chaos des Herzens eine geordnete und mechanisch effiziente Kontraktion nicht moglich ist. Die einzig effektive Therapie besteht in der Abgabe eines elektrischen Stromimpulses, der Defibrillation. Dass damit Kammerflimmern beendet werden kann, ist seit vielen Jahren bekannt. Die physiologischen Prinzipien, nach denen die Defibrillation wirkt, sind dagegen lediglich partiell verstanden. Zwei verschiedene Theorien versuchen, die Defibrillation zu erklaren: Einerseits wird angenommen, dass durch Defibrillation einer ausreichend großen Menge des

Myokards

? es werden etwa 70 % angenommen ? intramyokardial ?Barrieren’ aus refraktarem Myokard entstehen. An diesen laufen sich die Fronten der Automatie ?tot’. Eine weitere Hypothese nimmt an, dass durch die Defibrillation ein grenzwertiger Spannungs-Gradient erzeugt wird (etwa 6 V/cm). Dieser fuhrt zu verlangerter Repolarisation, an der sich die Fronten der Automatie brechen. Tierexperimentelle Befunde sprechen dafur, dass die letztgenannte Hypothese die plausiblere ist. Eine effektive Defibrillation des Kammerflimmerns ist demnach dadurch gekennzeichnet, dass durch die Schock-Entladung die kreisenden Erregungsfronten beendet werden und hoher angeordnete Steuerzentren des Herzrhythmus ihre Funktion wieder aufnehmen. Im Falle einer ineffizienten Defibrillation wird durch den Schock zwar das Kammerflimmern beendet, da jedoch Automatismen weiter um partiell refraktares Myokard kreisen, wird das Kammerflimmern neu initiiert.

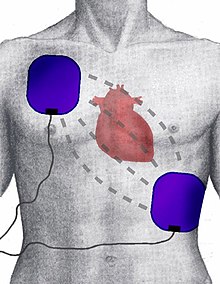

Position der Elektroden

Position der Elektroden

Bei der Defibrillation werden die Elektroden (

Paddles

) des Defibrillators auf den Brustkorb des Patienten aufgedruckt. Um den Ubergangswiderstand ins Korperinnere zu verringern, werden sie vorher mit elektrisch leitendem Gel bestrichen. Alternativ werden Einweg-Klebe-Elektroden auf den Brustkorb aufgebracht, was auch bei automatisierten externen Defibrillatoren (

AED

) der Fall ist. Die Position der Elektroden ermoglicht, dass der Strom zwischen ihnen durch das Herz fließt. Bei ublicher Positionierung erreichen nur etwa vier Prozent der Energie den Herzmuskel

[3]

.

Beim Erwachsenen werden bis zum Eintreffen des Defibrillators die Basismaßnahmen der

Reanimation

durchgefuhrt. Danach wird mit einer Energie von 150…360

Joule

(monophasisch) und bei biphasischen (d. h. wahrend des Entladepulses umpolenden) Geraten mit typisch geringerer Energie defibrilliert.

[4]

Herzdruckmassage und Beatmung werden unmittelbar danach fur zwei Minuten fortgesetzt, dann erfolgt eine Kontrolle der Kreislauffunktion und des Pulses.

Jeder Schock verursacht verbrennungsahnliche Gewebeschaden. Zudem sinkt in fast allen Fallen die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Reanimation massiv ab, wenn bereits mehrfach erfolglos defibrilliert wurde, was auch ein Anzeichen fur eine lange Reanimationsdauer ist. Ausnahmen sind

unterkuhlte

und vergiftete Patienten.

Zwischen den Defibrillationsversuchen wird der Patient ublicherweise

intubiert

und es werden Medikamente verabreicht, die die

Herzkraft

steigern sollen.

Bei einem Herzstillstand ohne sichtbare elektrische Aktivitat (

Asystolie

) wird ein

Adrenalin

-Praparat gegeben; bei sehr langsamem Herzrhythmus (

Bradykardie

) wird die Anregung von Herzmuskelkontraktionen mittels eines

externen Herzschrittmachers

versucht. Eine Defibrillation ist in dieser Situation sinnlos.

Wird eine Defibrillation bei normalem Herzrhythmus versehentlich durchgefuhrt (z. B. bei Bewusstlosigkeit aus anderer Ursache), kann dadurch Kammerflimmern ausgelost werden. Gerate, die fur die Bedienung durch medizinische Laien vorgesehen sind, prufen daher selbststandig den Herzrhythmus des Patienten und unterbinden gegebenenfalls die Abgabe eines Stromstoßes.

Daruber hinaus ist es bei einer Defibrillation wichtig, dass die Helfer nicht leitend mit dem Patienten verbunden sind (z. B. durch Beruhrung des Patienten), da sie sonst einen Teil der Energie abbekommen konnten.

Ein im

Rettungsdienst

eingesetzter Defibrillator

Ein im

Rettungsdienst

eingesetzter Defibrillator

Es gibt sowohl manuelle als auch

halbautomatische

Defibrillatoren. Diese Gerate werden vor allem im

Rettungsdienst

und in

Krankenhausern

eingesetzt. Sie besitzen oft Zusatzfunktionen wie die eines

EKGs

, der

Messung

der

Sauerstoffsattigung

des Blutes oder auch des

Blutdrucks

.

Auf offentlichen Platzen und vielfrequentierten Orten werden zunehmend

AEDs

(automatisierter externer Defibrillator) platziert, um die Dauer des Kreislaufstillstandes im Fall von Kammerflimmern moglichst zu reduzieren.

Erstmals tierexperimentell erprobt wurde das Verfahren der Defibrillation 1899 bei einem flimmernden Hundeherz.

Jean Louis Prevost

und Frederic Battelli verwendeten dazu Wechselstromstoße von 4800 Volt. Mit 120 bis 240 Volt, wie Battelli 1900 berichtete, konnte bei direkter Anwendung von Wechselstromstoßen am freigelegten Herzen in der Halfte der Falle erfolgreich Kammerflimmern beendet werden. Im Jahr 1900 berichteten sie uber die erfolgreiche Behandlung von Kammerflimmern durch Kondensatorentladungen.

Die erste erfolgreiche elektrische Defibrillation beim Menschen gelang

Claude S. Beck

1947. Die erste außere Defibrillation (bei geschlossenem Brustkorb) gelang 1936 L. P. Ferris bei einem Schaf. Beim Menschen erfolgte die erste extrathorakale Entflimmerung 1954 durch J. A. Hopps und

Wilfred Gordon Bigelow

bei einem in Hypothermie operierten sechs Monate alten Saugling. Eine zweite extrathorakale Defibrillation beim Menschen publizierten

Paul M. Zoll

und Mitarbeiter 1956.

[5]

Typische Defibrillatoren sind batteriebetrieben und erzeugen die Hochspannungsimpulse aus einem von einem Spannungswandler geladenen Kondensator. Die Ladespannung (bis mehrere Kilovolt) und die Kapazitat des Kondensators bestimmen die abgegebene Energie (typisch unterhalb 400 Joule). Der Kondensator wird uber einen Vorwiderstand und den Korper des Patienten entladen, es entsteht eine typische

exponentielle

Entladekurve mit Spitzenstromen mit einigen 10 Ampere (sogenannte monophasische Gerate). Bei sogenannten biphasischen Geraten wird wahrend des Pulses umgepolt.

[4]

Die Impulsdauern betragen meistens zwischen 3 und 20 ms. Fortgeschrittene Gerate vermeiden hohe Spitzenstrome, indem die Impulse eine angenaherte Rechteckform besitzen. Hierzu wird schrittweise der Vorwiderstand verkleinert.

Monophasische Gerate wurden um 1960 entwickelt, die biphasischen Gerate wurden um 1990 von einem russischen Wissenschaftler entwickelt und erzielen bessere Ergebnisse ? die biphasische Defibrillation kommt mit deutlich geringeren Energien aus. Manche Gerate bestimmen vor der Pulsabgabe zunachst die

Impedanz

des Brustkorbs. Bei geringer Impedanz ist nach dem

Ohmschen Gesetz

eine geringere Spannung notwendig, um die notwendige elektrische Leistung zu erzeugen. Bei hochohmigen Patienten (z. B.

adipose

oder dehydrierte Patienten) wird die Spannung erhoht, um den maßgebenden erforderlichen Strom an den Herzmuskel zu bringen.

Warum biphasische Gerate effizienter arbeiten als monophasische, wird noch untersucht. Man postuliert, die Ladung der Muskelzellen musse nach Pulsende durch die Umpolung neutralisiert sein (

Charge Balancing

). Das gelinge impedanzunabhangig nur dann, wenn der zweite, negative Impulsteil ausreichend hoch sei und nicht wegen der Entladekurvenform bereits unter die Stimulationsschwelle falle.

[3]

Bei der monophasischen Defibrillation fließt der

elektrische Strom

zwischen den Defibrillationselektroden nur in einer Richtung, der

Impuls

hat nur eine Phase.

Bei der biphasischen Defibrillation wechselt der abgegebene Strom wahrend des Impulses die Richtung. Der Impuls wird dabei in zwei Teilen abgegeben, die sich in ihrer Polung unterscheiden.

[6]

[7]

Viele Gerate passen die Impulsamplitude an den Widerstand des Patienten an, um den erforderlichen Strom einzuhalten. Zunachst wird hierzu vom Defibrillator uber die Elektroden ein geringer Messstrom durch den Patienten geleitet. Dies dient dazu, den komplexen

Widerstand

des Brustkorbes, seine

Impedanz

, zu messen. Je nach gemessener Impedanz stellt das Gerat die passende Spannung bzw. Impulsamplitude zur Defibrillation ein: eine niedrige bei geringerem Widerstand, etwa bei schlanken Menschen, eine hohere etwa bei adiposen Personen. So eingestellt erfolgt der eigentliche Schock als Stromstoß mit der gewahlten Starke.

Obwohl seit vielen Jahren bekannt ist, dass mittels Defibrillation Kammerflimmern beendet werden kann, ist die optimale Energiemenge nach wie vor immer noch unklar. Zwar wurde von Weaver und Mitarbeitern bereits

1982

in einer Untersuchung gezeigt, dass prinzipiell Schocks mit 175 J und 320 J gleich effektiv sind.

[8]

Dieselbe Studie zeigte jedoch, dass mit hoherer Schock-Energie auch die Haufigkeit hohergradiger

AV-Blockierungen

signifikant zunahm. Die fur monophasische Defibrillation gangigen Algorithmen spiegeln somit einen bislang nicht verifizierten Kompromiss wider.

Die niedrigsten Energien sind bei rechteckigen, die Polung wechselnden (biphasischen) Impulsen erforderlich. Das wurde bereits 1964 an Versuchen mit Hunden festgestellt, damals war die Erzeugung solcher Impulse jedoch sehr aufwendig.

[3]

Vergleiche monophasischer mit biphasischen Schocks sind ausfuhrlich durchgefuhrt worden und zeigen signifikant, dass mit biphasischen Geraten oder gar mit Rechteckimpulsen und Impedanzanpassung niedrigere Energien ausreichen und dadurch Risiken vermieden werden. Das großte Kollektiv wurde in der ORCA-Studie untersucht.

[9]

Dort zeigte sich, dass ein biphasischer 150 J Schock mit 96 % Wahrscheinlichkeit Kammerflimmern beenden konnte, wogegen ein monophasischer 200 J Schock nur in 59 % effektiv war. Dieser Unterschied war signifikant; ebenfalls auch die Unterschiede fur den zweiten (64 % gegen 96 %) und dritten Schock (69 % gegen 98 %). Die Rate der uberlebenden Patienten in beiden Gruppen war zwar nicht signifikant unterschiedlich, aber der Anteil an Patienten mit geringem zerebralen Schaden nach erfolgreicher Reanimation war in der Gruppe der mit biphasischen Defibrillatoren behandelten Patienten besser.

Verwandt mit der Defibrillation ist die elektrische

Kardioversion

. Auch hierbei wird mit einem elektrischen Schock das Herz depolarisiert, um jedoch andere Herzrhythmusstorungen zu beenden. Im Gegensatz zur Defibrillation wird der Schock automatisch nur in einer bestimmten Phase des Herzzyklus abgegeben (synchronisiert mit der R-Zacke im

EKG

), um die Entstehung von Kammerflimmern zu vermeiden.

Sowohl die Defibrillation als auch die Kardioversion sind sehr schmerzhaft und sollten nicht beim wachen Patienten durchgefuhrt werden. Bei der Defibrillation (effektiver Kreislaufstillstand) ist der Patient ohnehin tief bewusstlos, fur die Kardioversion wird der Patient jedoch normalerweise in kurze

Narkose

gelegt.

- ↑

Harald Genzwurker, Jochen Hinkebein:

Fallbuch Anasthesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin.

Georg Thieme, Stuttgart/New York 2005,

ISBN 3-13-139311-4

, S. 200 und 202.

- ↑

Walied Abdulla:

Interdisziplinare Intensivmedizin.

Urban & Fischer, Munchen u. a. 1999,

ISBN 3-437-41410-0

, S. 4?22 (

Kardiopulmonale Reanimation

), hier: S. 5.

- ↑

a

b

c

Martin Schonegg:

Impedanzunabhangige Defibrillation mit physiologischer Impulsform

, Dissertation an der Universitat Karlsruhe 2008, Seite 53ff, abgerufen am 7. Jan. 2023

- ↑

a

b

https://www.zoll.com/-/media/uploadedfiles/public_site/core_technologies/defibrillation/zoll-biphase-details-pdf

Biphasische Defibrillation mit niedriger Energie, Mitteilung der Firma

ZOLL Medical Corporation

, abgerufen am 7. Jan. 2023

- ↑

Heinrich L’Allemand:

Wiederbelebung.

In: Franz Xaver Sailer, Friedrich Wilhelm Gierhake (Hrsg.):

Chirurgie historisch gesehen. Anfang ? Entwicklung ? Differenzierung.

Dustri-Verlag, Deisenhofen bei Munchen 1973,

ISBN 3-87185-021-7

, S. 217?228, hier: S. 220 und 223.

- ↑

Defibrillatoren von ZOLL.

In:

zoll.com.

Abgerufen am 15. Marz 2017

.

- ↑

V. Lischke, H. J. Wilke, P. Kessler, C. Byhahn, K. Westphal:

Zur Technik der biphasischen und monophasischen Defibrillation Comparison of Biphasic and Monophasic Defibrillation.

Georg Thieme Verlag Stuttgart / New York. In:

Notarzt

, 1999, 15(6), S. 149?152,

doi:10.1055/s-1999-10872

- ↑

W. D. Weaver, L. A. Cobb, M. K. Copass et al.:

Ventricular defibrillation ? a comparative trial using 175-J and 320-J shocks.

In:

New England Journal of Medicine.

Band 307, 1982. S. 1101?1106.

- ↑

T. Schneider, P. R. Martens, H. Paschen, M. Kuisma, B. Wolcke, B. E. Gliner, J. K. Russell, W. D. Weaver, L. Bossaert, D. Chamberlain:

Multicenter, randomized, controlled trial of 150-J biphasic shocks compared with 200- to 360-J monophasic shocks in the resuscitation of out-of-hospital cardiac arrest victims. Optimized Response to Cardiac Arrest (ORCA) Investigators. Circulation.

2000 Oct 10. Band 102(15). S. 1780?1787.

Dieser Artikel behandelt ein Gesundheitsthema. Er dient

nicht

der Selbstdiagnose und ersetzt

nicht

eine Diagnose durch einen Arzt. Bitte hierzu den

Hinweis zu Gesundheitsthemen

beachten!