| Altenglisch

Ænglisc

|

| Zeitraum

|

ca. 450 bis 1100

|

|

Ehemals gesprochen in

|

Teile des heutigen

Englands

und

Sudschottlands

|

Linguistische

Klassifikation

|

|

| Sprachcodes

|

| ISO 639

-1

|

?

|

| ISO 639

-2

|

ang

|

| ISO 639

-3

|

ang

|

Altenglisch

, auch

Angelsachsisch

(Eigenbezeichnung:

Ænglisc

/'æŋ.gl??/

,

Englisc

), ist die alteste schriftlich bezeugte Sprachstufe der

englischen Sprache

und wurde bis zum 12. Jahrhundert geschrieben und gesprochen. Das Altenglische entstand, als sich die

Angeln

,

Juten

,

Friesen

und

Sachsen

ab ca. 450 in

Britannien

ansiedelten. Fur Sprecher des Neuenglischen ist diese Sprachstufe ohne gezieltes Erlernen nicht mehr verstandlich. Sie ist eine eng mit dem

Altfriesischen

und

Altsachsischen

verwandte

westgermanische Sprache

und gehort der Gruppe der

germanischen Sprachen

an, einem Hauptzweig der

indogermanischen Sprachfamilie

.

Karte der angelsachsischen Konigreiche und des danischen Einflussbereichs

Karte der angelsachsischen Konigreiche und des danischen Einflussbereichs

Die altenglische Sprache spaltete sich ab dem 5. Jahrhundert vom kontinentalen

Westgermanisch

ab, als

Angeln

,

Sachsen

,

Friesen

und

Juten

, germanische Stamme aus dem Norden des heutigen Deutschlands und aus Danemark, in

Britannien

einfielen und sich dort ansiedelten (

Schlacht von Mons Badonicus

). Die Sprache der Neuankommlinge in Britannien verdrangte die

keltischen Sprachen

der einheimischen Bevolkerung und wird als ?angelsachsisch“ bezeichnet (wobei in heutiger Literatur eher der Ausdruck ?Altenglisch“ benutzt wird). Diese Sprache bildet die Grundlage fur die englische Sprache. Vom 8. Jahrhundert an ist Altenglisch schriftlich belegt und erreicht um 1000 ein gewisses Maß an Standardisierung (der altenglische Dialekt des Spatwestsachsisch der ?Schule von Winchester“).

Zur Zeit des Altenglischen bildete das Englische ein

Dialektkontinuum

mit den westgermanischen Sprachen auf dem Festland. Die Dialektsprecher auf dem Festland und der Insel konnten sich miteinander verstandigen, aber seitdem haben sich die Sprachen auf beiden Seiten des Armelkanals so weit auseinanderentwickelt, dass dieses einstige Dialektkontinuum nicht mehr existiert.

Von den vorher auf der Insel gesprochenen keltischen Sprachen ubernahm das Altenglische nur sehr wenige Lehnworter. Allerdings wird teilweise die Meinung vertreten, dass die keltischen Sprachen einen gewissen Einfluss auf die

Syntax

des spaten Altenglischen gehabt hatten.

[1]

[2]

Ein weiteres wichtiges Ereignis fur die Entwicklung des Altenglischen ist die Christianisierung Britanniens ab dem 6. Jahrhundert. Durch die Christianisierung fanden viele lateinische

Lehnworter

Eingang in die altenglische Sprache, insbesondere im Bereich des religiosen Wortschatzes.

Neben lateinischen Lehnwortern findet man auch skandinavische Lehnworter im Englischen: Dies hangt mit der Invasion des Nordostens Englands durch Wikinger aus Norwegen zusammen. (Viele Invasoren wurden als ?Danen“ bezeichnet, aber tatsachlich stammten sie aus der Region Horthaland in Norwegen.) Die Wikingereinfalle begannen im 8. Jahrhundert und setzten sich im 9. und 10. Jahrhundert fort. So wurde 793 der Nordosten in großerem Stil uberfallen und die Priorei Lindisfarne, ein wichtiges Zentrum der Gelehrsamkeit zu altenglischer Zeit, verwustet. 866 wurde

East Anglia

geplundert, 867 fiel die Stadt

York

. Die Ausbreitung der Wikinger in Richtung Suden und Westen wurde erst durch Konig Alfred von Wessex nach langeren kriegerischen Auseinandersetzungen gestoppt. Im Vertrag von Wedmore 878 wurde eine Grenzziehung zwischen dem Konigreich Wessex im Sudwesten und dem Herrschaftsbereich der Wikinger (genannt ?

Danelag

“) festgelegt. Durch die

danische

und

norwegische

Einwanderung ab dem 8. Jahrhundert hat das Altenglische neben

altsachsischen

auch zahlreiche

nordgermanische

Elemente integriert, die allerdings erst in den mittelenglischen Texten in großerer Zahl auftauchen.

Mit der

Eroberung Englands

durch die franzosischen

Normannen

1066

endete die altenglische Zeit. Mit der Herrschaft der Normannen uber England begann der Einfluss des normannischen Franzosisch auf die englische Sprache und damit die Periode der

mittelenglischen Sprache

.

[3]

Verteilung der altenglischen Dialekte

Verteilung der altenglischen Dialekte

Die vier Hauptdialekte der altenglischen Sprache waren

Nordhumbrisch

,

Merzisch

(Sudhumbrisch),

Kentisch

und

Westsachsisch

, wobei es aber noch eine Vielzahl kleinerer Dialekte gab. Jeder der Hauptdialekte lasst sich ursprunglich jeweils einem unabhangigen Konigreich auf der Insel zuordnen. Im

9. Jahrhundert

wurden jedoch

Northumbria

und der großte Teil von

Mercia

von den Wikingern uberrannt, und die anderen Teile von Mercia und ganz

Kent

wurden in das

Konigreich Wessex

integriert.

Nach der Vereinigung mehrerer angelsachsischer Konigtumer durch den westsachsischen Konig

Alfred den Großen

im Jahre 878 erhob Alfred den Dialekt von Wessex zur Verwaltungssprache, so dass die Bedeutung des Westsachsischen zunahm. Aus diesem Grund sind die schriftlich uberlieferten altenglischen Texte großtenteils westsachsisch gepragt, und das spate Westsachsisch wird als eine Art Standard betrachtet, der aufgrund seiner guten Uberlieferung auch in vielen Textbuchern des Altenglischen als Grundlage verwendet wird.

[4]

Die folgenden Tabellen geben einen Uberblick uber die Vokale und Konsonanten des Altenglischen:

|

|

vorne

|

fast

vorne

|

zentral

|

fast

hinten

|

hinten

|

| ung.

|

ger.

|

ung.

|

ger.

|

ung.

|

ger.

|

ung.

|

ger.

|

ung.

|

ger.

|

| geschlossen

|

i

:

|

y

:

|

|

|

|

|

|

|

|

u

:

|

| fast geschlossen

|

|

|

?

|

?

|

|

|

|

?

|

|

|

| halbgeschlossen

|

e

:

|

ø

:

|

|

|

|

|

|

|

|

o

:

|

| mittel

|

|

|

|

|

?

|

|

|

|

|

| halboffen

|

?

|

œ

|

|

|

|

|

|

|

|

?

|

| fast offen

|

æ

:

æ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| offen

|

|

|

|

|

|

|

|

|

?

:

?

|

??

|

Jedem Langvokal entsprach ein Kurzvokal, z. B. /æ:/ und /æ/. Allerdings waren manche Kurzvokale in leicht tieferer oder zentralerer Position als die entsprechenden Langvokale, z. B. /u:/ und /?/.

[5]

Der fruhe westsachsische Dialekt des Altenglischen hat die folgenden Diphthonge:

[6]

| Diphthonge

|

Kurz

|

Lang

|

| Erstes Element ist geschlossen

|

?

?

|

iy

|

| Beide Elemente sind mittel

|

?

?

|

eo

|

| Beide Elemente sind offen

|

æ

?

|

æ?

|

Die Konsonanten des Altenglischen sind:

[7]

Die eingeklammerten Laute sind

Allophone

:

- [

d?

]

ist ein Allophon von

/

j

/

, das nach

/

n

/

und bei

Gemination

auftritt.

- [

ŋ

]

ist ein Allophon von

/

n

/

, das vor

/

k

/

und

/

g

/

auftritt.

- [v, ð, z]

sind Allophone von

/f, θ, s/

, die zwischen

Vokalen

und/oder

stimmhaften Konsonanten

auftreten.

- [c, x]

sind Allophone von

/

h

/

, die im Silbenauslaut auftreten,

[

c

]

nach

Vorderzungenvokal

und

[

x

]

nach

Hinterzungenvokal

.

- [

?

]

ist ein Allophon von

/

g

/

, das zwischen

Vokalen

und/oder

stimmhaften Konsonanten

auftritt.

Die genaue Natur des altenglischen

r

ist unbekannt. Es konnte ein

alveolarer Tap

[

?

]

oder ein

alveolarer Vibrant

[

r

]

gewesen sein.

[8]

Wie auch andere

westgermanische Sprachen

dieser Zeit war Altenglisch eine

flektierende

Sprache mit funf

Kasus

(

Nominativ

,

Genitiv

,

Dativ

,

Akkusativ

und

Instrumental

, der allerdings meist mit dem Dativ zusammengefallen ist), einem in den Personalpronomen der 1. und 2. Person noch erhaltenen

Dual

zusatzlich zu

Singular

und

Plural

. Außerdem hatte das Altenglische wie das Deutsche ein

grammatisches Geschlecht

bei allen

Nomen

, z. B.

s?o sunne

(dt. ?die Sonne‘) und

se m?na

(dt. ?der Mond‘).

Der altenglische Wortschatz besteht uberwiegend aus Wortern germanischen Ursprungs. Es gibt nur wenige Lehnworter aus anderen Sprachen, nach Schatzungen nur ca. 3 % des altenglischen Wortschatzes.

[9]

Die Lehnworter stammen hauptsachlich aus dem Lateinischen, ferner aus dem

Altnordischen

und dem

Keltischen

, was auf den Kontakt der Angelsachsen mit

Romern

bzw. der lateinischsprachigen christlichen Kirche, Skandinaviern und Kelten zuruckzufuhren ist.

Trotz des Kontaktes zwischen den eingewanderten Angelsachsen mit der keltischen Urbevolkerung Britanniens sind keltische Lehnworter selten im Altenglischen. Die meisten uberlieferten Lehnworter sind geografische Bezeichnungen, speziell Flussnamen, Ortsnamen oder Teile von Ortsnamen: So geht der Name des altenglischen Konigreichs

Kent

auf das keltische Wort

Canti

oder

Cantion

zuruck, dessen Bedeutung allerdings unbekannt ist. Die Namen der nordhumbrischen Konigreiche

Deira

und

Bernicia

gehen auf keltische Stammesnamen zuruck.

Themse

und Avon sind keltische Flussnamen. Ferner findet man keltische Wortbestandteile wie

cumb

(dt. ?tiefes Tal‘) als Teile von Ortsnamen wie

Duncombe

,

Holcombe

oder

Winchcombe

. Abgesehen von Ortsnamen gibt es nur etwa ein Dutzend Beispiele fur Lehnworter, die einigermaßen zuverlassig auf einen keltischen Ursprung zuruckgefuhrt werden konnen: Wahrscheinliche Kandidaten sind unter anderem

binn

(dt. ?Korb, Krippe‘),

bratt

(dt. ?Mantel‘),

brocc

(dt. ?Dachs‘) und

crag

bzw.

luh

(beides dt. ?See‘).

[10]

Andere mogliche Beispiele fur keltische Lehnworter wie

carr

(dt. ?Felsen‘) oder

dunn

(dt. ,dunkel‘) sind umstritten. Die keltischen Lehnworter stammen meist aus dem Altbritischen. Daneben gibt es noch einige wenige Lehnworter aus dem

Altirischen

, dazu zahlt

dr?

(dt. ?Zauberer‘).

[11]

Lateinische

Lehnworter

sind im Altenglischen weitaus haufiger, und sie stammen vor allem aus den Bereichen Handel, Militar und Religion. Einige lateinische Lehnworter haben die angelsachsischen Stamme schon vom europaischen Kontinent vor ihrer Einwanderung nach England mitgebracht, etwa camp (dt. ?Feld, Kampf‘, lat.

campus

) oder ??aster (dt. ?Burg, Stadt‘, lat.

castra

).

[12]

Ein großer Teil lateinischer Worter kommt mit der Christianisierung Englands in die englische Sprache. Beispiele fur lateinische Lehnworter aus dem religiosen Bereich, die auf die altenglische Zeit zuruckgehen sind

abbot

,

hymn

,

organ

,

priest

,

psalm

und

temple

. Die lateinische Kirche ubte auch einen Einfluss auf den Alltag der altenglischen Zeit aus, so dass man auch Lehnworter fur Haushaltsgegenstande wie

cap

,

chest

oder

map

, ferner Lehnworter fur Lebensmittel wie

caul

(dt. ?Kohl‘) oder

lent

(dt. ?Linsen‘) vorfindet. Auch Worter aus dem Bereich der Bildung und Gelehrsamkeit findet man, so z. B.

school

,

master

oder

verse

. Durch den Benediktinerorden in England fanden eine weitere Menge von lateinischen Lehnwortern Eingang in das Altenglische, dazu zahlen

Antichrist

,

apostle

,

demon

und

prophet

. Insgesamt schatzt man die Zahl der lateinischen Lehnworter aus dem religiosen Bereich auf etwa 350?450 Worter.

[13]

In der Mitte bis zum Ende der altenglischen Periode fielen skandinavische Volker in England ein; zeitweise waren große Teile von England durch skandinavische Konige beherrscht. Durch den Kontakt zwischen Angelsachsen und skandinavischen Invasoren fanden auch skandinavische Lehnworter in die englische Sprache Eingang. Beispiele sind etwa

sky

,

skin

,

skill

,

reindeer

oder

swain

. Ferner sind viele Ortsnamen skandinavischen Ursprungs uberliefert: In Ostengland, wo danische Invasoren siedelten, findet man eine Vielzahl von Orten, die auf -

by

enden, das danische Wort fur

Ort

oder

Hof

:

Grimsby

,

Whitby

,

Derby

oder

Rugby

zahlen dazu. Neben Substantiven, Verben und Adjektiven sind sogar einige Pronomen aus dem Skandinavischen ubernommen worden: Die Pronomen

they

/

their

/

them

ersetzen spatestens in der mittelenglischen Zeit die ursprunglichen, altenglischen Formen

h?e

,

hiera

und

him

.

[14]

Die meisten skandinavischen Lehnworter sind jedoch in altenglischen Texten wenig belegt, der skandinavische Einfluss macht sich erst zur mittelenglischen Zeit in den uberlieferten Texten bemerkbar. Skandinavische Lehnworter, die schon in altenglischen Texten belegt sind, sind z. B.

cn?f

(dt. ?Messer‘, vgl. Altislandisch

knifr

),

hittan

(dt. ?treffen‘, vgl. Altislandisch

hitta

) und

h?sbonda

(dt. ?Hausherr‘, vgl. Altislandisch

husbondi

).

[15]

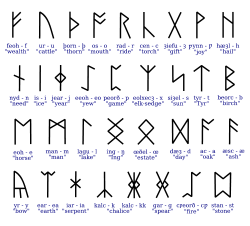

Die altenglischen

Runenzeichen

, das

Fuþorc

Die altenglischen

Runenzeichen

, das

Fuþorc

Altenglisch wurde ursprunglich mit

Runen

geschrieben, ubernahm nach der Bekehrung zum Christentum jedoch das

lateinische Alphabet

, dem man einige Zeichen hinzufugte. So etwa wurde der Buchstabe

Yogh

aus dem

Irischen

ubernommen, der Buchstabe

ð

(

eth

) war eine Abwandlung des lateinischen

d

, und die Buchstaben

þ

(

thorn

) und

?

(

wynn

) stammen aus dem

Fuþorc

(der anglo-friesischen Variante der gemeingermanischen Runenreihe, dem alteren

Fuþark

).

[16]

Die Schriftzeichen des altenglischen Alphabets entsprechen in etwa den folgenden Lauten:

- b

:

/

b

/

- c

(außer in den

Digraphen

sc

und

cg

): entweder

/

t?

/

oder

/

k

/

. Die Aussprache als

/

t?

/

wird in heutigen Textausgaben meistens durch ein

diakritisches Zeichen

kenntlich gemacht: meistens

?,

manchmal

?

oder

c

. Vor einem Konsonanten wird der Buchstabe immer als

/

k

/

ausgesprochen; am Wortende nach

i

immer als

/

t?

/

. In anderen Fallen muss man die etymologischen Ursprunge eines Wortes kennen, um es richtig aussprechen zu konnen.

- cg

:

[dd?]

; gelegentlich auch fur

/gg/

- d

:

/

d

/

- f

:

/

f

/

und sein Allophon

[

v

]

- g

:

/

g

/

und sein Allophon

[

?

]

;

/

j

/

und sein Allophon

[

d?

]

(nach

n

). Die Aussprache als

/

j

/

oder

[

d?

]

wird heute oft als

?

geschrieben. Vor einem Konsonanten wird es immer als

[

g

]

(Wortanfang) oder

[

?

]

(nach einem Vokal) ausgesprochen. Am Wortende nach

i

ist es immer

/

j

/

. In anderen Fallen muss man die etymologischen Ursprunge eines Wortes kennen, um es richtig aussprechen zu konnen.

- h

:

/

h

/

und seine Allophone

[c, x]

. In den Kombinationen

hl, hr, hn

und

hw

war der zweite Konsonant immer stimmlos.

- k

:

/

k

/

(selten gebraucht)

- l

:

/

l

/

; moglicherweise im Silbenauslaut wie im Neuenglischen velarisiert

- m

:

/

m

/

- n

:

/

n

/

und sein Allophon

[

ŋ

]

- p

:

/

p

/

- q

:

/

k

/

? vor einem den Konsonant

/

w

/

reprasentierenden

u

gebraucht, aber selten. Altenglisch bevorzugte

c?

oder, in moderner Schreibweise,

cw

.

- r

:

/

r

/

. Die genaue Natur des altenglischen

r

ist unbekannt. Es konnte ein

alveolarer Approximant

[

?

]

gewesen sein, wie in den meisten neuenglischen Dialekten, ein

alveolarer Tap

[

?

]

oder ein

alveolarer Vibrant

[

r

]

. In diesem Artikel verwenden wir das Symbol

/

r

/

fur diesen Laut, ohne damit eine Aussage uber seine Natur treffen zu wollen.

- s

:

/

s

/

und sein Allophon

[

z

]

- sc

:

/

?

/

oder gelegentlich

/sk/

- t

:

/

t

/

- ð/þ

:

/

θ

/

und sein Allophon

[

ð

]

. Beide Zeichen waren mehr oder weniger austauschbar (auch wenn man dazu neigte,

ð

nicht am Wortanfang zu verwenden, was jedoch auch nicht immer der Fall war). Viele moderne Ausgaben behalten die Zeichen so bei, wie sie in den alten Manuskripten verwendet werden, aber manche versuchen ihn in irgendeiner Art und Weise nach bestimmten Regeln auszurichten, bspw. indem sie nur

þ

verwenden.

- ?

(

Wynn

):

/

w

/

, in der modernen Schreibweise durch

w

ersetzt, um Verwechslung mit

p

zu vermeiden.

- x

:

/ks/

(aber nach einigen Autoren

[xs ~ cs]

)

- z

:

/

ts

/

. Selten gebraucht, stattdessen verwendete man normalerweise

ts

, zum Beispiel

bezt

vs

betst

?das Beste“, ausgesprochen

/betst/

.

Doppelkonsonanten werden

gelangt

ausgesprochen; die gelangten Frikative

ðð/þþ, ff

und

ss

sind immer stimmlos.

- a

:

/

?

/

(Schreibvarianten wie

land

/

lond

?Land“ legen die Existenz eines gerundeten

Allophons

[

?

]

vor

[

n

]

in einigen Fallen nahe)

- ?

:

/?ː/

- æ

:

/

æ

/

- ?

:

/æː/

- e

:

/

e

/

- ?

:

/eː/

- ea

:

/æ?/

; nach

?

und

?

manchmal

/

æ

/

oder

/

?

/

- ?a

:

/æː?/

; nach

?

und

?

manchmal

/æː/

- eo

:

/eo/

; nach

?

und

?

manchmal

/

o

/

oder

/

u

/

- ?o

:

/eːo/

- i

:

/

i

/

- ?

:

/iː/

- ie

:

/iy/

; nach

?

und

?

manchmal

/

e

/

- ?e

:

/iːy/

; nach

?

und

?

manchmal

/eː/

- o

:

/

o

/

- ?

:

/oː/

- oe

:

/

ø

/

(nur in einigen Dialekten)

- ?e

:

/øː/

(nur in einigen Dialekten)

- u

:

/

u

/

- ?

:

/uː/

- y

:

/

y

/

- ?

:

/yː/

Hinweis: Moderne Ausgaben altenglischer Texte verwenden als Lesehilfe Zusatzzeichen, um Langvokale und Diphthonge anzuzeigen. So werden z. B. Kurzvokale wie

a

,

i

oder

o

von Langvokalen wie

?

,

?

oder

?

unterschieden,

ea

,

eo

oder

ie

sind Kurzdiphthonge. Die Zusatzzeichen sind nicht Teil der altenglischen Originalschriften.

[17]

Das

Vater Unser

auf Altenglisch (westsachsisch):

Fæder ?re þ? þe eart on heofonum

s? þ?n nama geh?lgod

t?becume þ?n r?ce

gewurþe þ?n willa

on eorðan sw? sw? on heofonum

?rne gedæghw?ml?can hl?f syle ?s t? dæg

and forgyf ?s ?re gyltas

sw? sw? w? forgyfað ?rum gyltendum

and ne gel?d þ? ?s on costnunge

ac al?s ?s of yfele. S?þl?ce.

|

Vater unser, du der bist im Himmel,

Sei dein Name geheiligt.

Komme dein Reich.

Geschehe dein Wille

auf Erden so wie im Himmel.

Unser tagliches Brot gib uns heute

Und vergib uns unsere Schuld

so wie wir vergeben unsern Schuldigern.

Und nicht fuhre du uns in Versuchung

sondern erlose uns von Ubel. Amen.

|

Die folgende Horprobe umfasst das Vaterunser auf Altenglisch:

Vaterunser Altenglisch

Erste Seite der

Beowulf

-Handschrift

Erste Seite der

Beowulf

-Handschrift

Das

Beowulf

-

Epos

, um 1000 niedergeschrieben, aber vermutlich alter, ein

germanisches

Heldenepos

in

stabreimenden

Langzeilen, ist eines der bekanntesten Stucke angelsachsischer Dichtung. Ferner wurden die

christlich

-religiosen

Gedichte

des

Cynewulf

in altenglischer Sprache geschrieben.

Die

Caedmon

-Handschrift mit religiosen Dichtungen zu alttestamentlichen Themen, das

Exeter-Buch

(

siehe auch:

Exeter

) mit Dichtungen zu religiosen und weltlichen Themen, der

Codex Vercellensis

mit

Predigten

und kleineren Dichtungen, sowie in der

Prosa

diverse Rechtstexte seit dem 7. Jahrhundert und Urkunden, die seit dem 8. Jahrhundert in altenglischer Sprache verfasst wurden, sind weitere Quellen, aus denen das Angelsachsische als Literatursprache bekannt ist.

- Albert C. Baugh, Thomas Cable:

A History of the English Language

. 6. Auflage. Routledge, London / New York 2013,

ISBN 978-0-415-65596-5

.

- Richard Hogg, Rhona Alcorn:

An Introduction to Old English

. 2. Auflage. Edinburgh University Press, Edinburgh 2012,

ISBN 978-0-7486-4238-0

.

- Keith Johnson:

The History of Early English

. Routledge, London / New York 2016,

ISBN 978-1-138-79545-7

.

- Bruce Mitchell, Fred Robinson:

A Guide to Old English.

7. Auflage. Blackwell, Oxford 2006,

ISBN 1-4051-4690-7

.

- Wolfgang Obst, Florian Schleburg:

Lehrbuch des Altenglischen.

Universitatsverlag Winter, Heidelberg 2004,

ISBN 3-8253-1594-0

.

- Karl Brunner:

Altenglische Grammatik.

Max Niemeyer, Tubingen 1965.

- Alistair Campbell:

Old English Grammar.

Oxford University Press, Oxford 1959,

ISBN 0-19-811943-7

.

- Joseph Bosworth, Thomas Northcote Toller (Hrsg.):

An Anglo-Saxon Dictionary. Based on the manuscript collections of the late Joseph Bosworth.

Oxford University Press, 1954 (Reprint). 2 Bande, davon ist der zweite ein

Supplement

zum ersten.

- Clark J. R. Hall:

A Concise Anglo-Saxon Dictionary.

mit Supplement von Herbert D. Meritt. 4. Auflage. Cambridge University Press, Cambridge 1960.

- Karl Brunner:

Altenglische Grammatik (nach der angelsachsischen Grammatik von Eduard Sievers neubearbeitet).

3. Auflage. Max Niemeyer, Tubingen 1965.

- Alistair Campbell:

Old English Grammar.

Oxford University Press, Oxford 1959,

ISBN 0-19-811943-7

.

- Fausto Cercignani

:

The Development of */k/ and */sk/ in Old English.

In:

Journal of English and Germanic Philology.

82/3 1983, S. 313?323.

- Richard M. Hogg:

A Grammar of Old English, I: Phonology

. Basil Blackwell, Oxford 1992.

- Sherman M. Kuhn:

On the consonantal phonemes of Old English.

In: J. L. Rosier (Hrsg.):

Philological Essays: studies in Old and Middle English language and literature in honour of Herbert Dean Merritt

. Mouton, Den Haag 1970, S. 16?49.

- Roger Lass, John M. Anderson:

Old English Phonology

. (=

Cambridge studies in linguistics.

No. 14). Cambridge University Press, Cambridge 1975.

- Karl Luick:

Historische Grammatik der englischen Sprache

.

Bernhard Tauchnitz

, Stuttgart 1914?1940.

- Eduard Sievers:

Altgermanische Metrik.

Max Niemeyer, Halle 1893.

- Seamus Heaney (Ubers.):

Beowulf.

Faber & Faber, London 1999. (Norten, New York 2002,

ISBN 0-393-97580-0

)

- John R. R. Tolkien:

Beowulf, the monsters and the critics. Sir

Israel Gollancz

memorial lecture 1936.

Oxford University Press, London 1936. (Nachdruck: Oxford 1971, Arden Library, Darby 1978)

- Peter Bierbaumer:

Der botanische Wortschatz des Altenglischen.

3 Bande. Frankfurt am Main 1976.

- ↑

Theo Vennemann:

English ? German dialect?

In:

academia.edu

.

7. November 2005,

S. 16 ff.

,

abgerufen am 9. Mai 2019

(englisch).

- ↑

Markku Filppula, Juhani Klemola, Heli Pitkanen (Hrsg.):

The Celtic Roots of English

. University of Joensuu, Faculty of Humanities, Joensuu 2002 (englisch).

- ↑

Keith Johnson:

The History of Early English

. Routledge, London / New York 2016,

ISBN 978-1-138-79545-7

,

S.

27–32

(englisch).

- ↑

Richard Hogg, Rhona Alcorn:

An Introduction to Old English

. 2. Auflage. Edinburgh University Press, Edinburgh 2012,

ISBN 978-0-7486-4238-0

,

S.

125–128

(englisch).

- ↑

Wolfgang Obst, Florian Schleburg:

Lehrbuch des Altenglischen

. Winter, Heidelberg 2004,

ISBN 3-8253-1594-0

,

S.

63

.

- ↑

Wolfgang Obst, Florian Schleburg:

Lehrbuch des Altenglischen

. Winter, Heidelberg 2004,

ISBN 3-8253-1594-0

,

S.

65–66

.

- ↑

Wolfgang Obst, Florian Schleburg:

Lehrbuch des Altenglischen

. Winter, Heidelberg 2004,

ISBN 3-8253-1594-0

,

S.

67

.

- ↑

Richard Hogg, Rhona Alcorn:

An Introduction to Old English

. 2. Auflage. Edinburgh University Press, Edinburgh 2012,

ISBN 978-0-7486-4238-0

,

S.

10

(englisch).

- ↑

Wolfgang Obst, Florian Schleburg:

Lehrbuch des Altenglischen

. Winter, Heidelberg 2004,

ISBN 3-8253-1594-0

,

S.

107

.

- ↑

Albert C. Baugh, Thomas Cable:

A History of the English Language

. 6. Auflage. Routledge, London / New York 2013,

ISBN 978-0-415-65596-5

,

S.

71–72

(englisch).

- ↑

Alistair Campbell:

Old English Grammar

. Oxford University Press, Oxford 1959,

ISBN 0-19-811943-7

,

S.

219–220

(englisch).

- ↑

Wolfgang Obst, Florian Schleburg:

Lehrbuch des Altenglischen

. Winter, Heidelberg 2004,

ISBN 3-8253-1594-0

,

S.

110–111

.

- ↑

Albert C. Baugh, Thomas Cable:

A History of the English Language

. 6. Auflage. Routledge, London / New York 2013,

ISBN 978-0-415-65596-5

,

S.

73–85

(englisch).

- ↑

Albert C. Baugh, Thomas Cable:

A History of the English Language

. 6. Auflage. Routledge, London / New York 2013,

ISBN 978-0-415-65596-5

,

S.

87–98

(englisch).

- ↑

Wolfgang Obst, Florian Schleburg:

Lehrbuch des Altenglischen

. Winter, Heidelberg 2004,

ISBN 3-8253-1594-0

,

S.

113–114

.

- ↑

Keith Johnson:

The History of Early English

. Routledge, London / New York 2016,

ISBN 978-1-138-79545-7

,

S.

39–40

(englisch).

- ↑

Wolfgang Obst, Florian Schleburg:

Lehrbuch des Altenglischen

. Winter, Heidelberg 2004,

ISBN 3-8253-1594-0

,

S.

69–71

.

Wikipedia-Schwesterprojekte in Altenglisch