- 燕巖은 1780年 7月24日부터 28日까지 닷새 동안 洪火砲(紅花鋪)에서 玉田(玉田)까지 118km를 移動했다. 7月28日 日記에 附錄된 燕巖文學의 白眉 ‘虎叱展’은 玉田에서 우연하게 베껴 쓴 作者未詳의 節世紀門(絶世奇文)에서 비롯된 것이며, 이 期間 中 伯夷叔齊 祠堂과 丙子胡亂 때 끌려온 同胞들이 모여 사는 高麗보에도 들렀다. 燕巖이 그냥 지나칠 수도 있는 小小한 逸話까지 記錄했기에 筆者가 ‘管內情事’ 코스를 踏査할 때 感興이 남달랐다. 筆者는 2002年 2月에 이어 지난 2月과 5月, 세 番에 걸쳐 이 코스를 踏査했다.

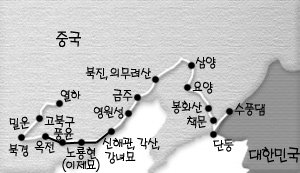

허세욱 敎授가 뒤쫓는 燕巖의 連行도.

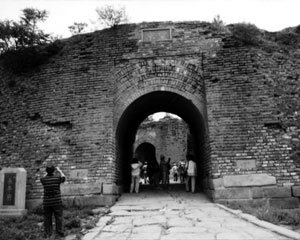

燕巖은 1780年 7月23日, 드디어 入棺(入關)했다. 入棺이라 하니 좀 거북하지만, 山海關을 通關했다는 얘기다. 中國 사람에게 ‘入棺’은 큰 意味를 지녔다. 저 關門 밖은 이지(夷地), 곧 오랑캐의 땅이요, 關門 안은 中華(中華)의 땅인 것이다. 그건 單純히 地理的 境界만을 가리키지 않는다. 民族의 界線이자 領土의 界線이고, 文化의 界線이었다.

燕巖이 7月24日부터 28日까지 移動한 洪火砲(紅花鋪)에서 玉田(玉田)까지 118km는 여느 때보다 짧은 區間이었다. 앞서 ‘一身隨筆’李 實學의 外形과 內密을 헤집어 담다가 名·靑 間의 南北 民族戰爭을 되돌아보았다면, ‘管內情事(關內程史)’는 그 입맛을 크게 바꾸어 藝術을 談論했고 政治의 核을 放談했다.

그의 藝術에 關한 談論은 計劃的이거나 專門的이지 않은 寸評이다. 그러나 그 先後와 左右를 가리지 않고 묶어보면 어엿한 몸통이 된다. 繪畫의 技法에서 繪畫의 精神論, 繪畫의 評論에서 繪畫의 道具論까지 廣範했다. 그러나 그 바탕은 實學의 範疇를 벗어나지 않았다.

無限神情 骨强梁

7月25日, 燕巖이 有關(楡關)에서 巫鈴(撫寧)에 到着한 날, 눈이 휘둥그레졌다. 이제까지 長城 밖의 荒漠하던 風景이 굽이굽이 그림으로 漸次 바뀌었다. 巫鈴의 거리에는 눈이 부실 만큼 華麗한 扁額이 櫛比하더니만, 燕巖은 서학년(徐鶴年)의 豪華 邸宅 앞에 말을 멈추었다. 언제부턴지 朝鮮 使節들이 들러가던 곳이다. 거기 안房 門道理목에 殿閣된 尹淳(尹淳)의 글씨를 보곤 기다렸다는 듯, 書藝 談論을 거침없이 쏟아냈다.

尹淳(1680~1741)은 우리나라 肅宗 때 判書 대관으로 ‘白蝦(白下)書帖’ 같은 동국振替를 남긴 名筆로 서학년과도 交遊했던 것으로 보인다. 燕巖은 白蝦書帖에 남겨진 行雲流水 같은 書藝의 天才性을 肯定하면서도 自身과 同時代를 사는 여러 名筆의 그것과 견줄 때 缺點이 없지 않노라고 꼬집었다.

‘大體로 우리 朝鮮에서 書藝 하는 사람은 옛사람의 眞짜 筆跡을 보지 못하고 平生 돌과 쇠붙이에 쓴 金石文만 對했을 뿐이다. 金石文이란 옛사람의 전형만 상기시킬 뿐 붓과 먹 사이에 어린 無限新訂(無限神情), 곧 말로 表現할 수 없는 情感, 그것은 타고날 때 얻어진 만큼 비록 그 글씨가 지닌 체(體)와 歲(勢)를 彷彿하게 나타낼지언정 그 글씨의 內面에 서린 筋骨강량(픫骨强梁), 곧 歲饌 힘줄과 뼈다귀를 筆劃에 건넬 수 없는 法이다. 그래서 먹을 흠뻑 묻히면 먹돼지가 되고, 먹이 마르면 마른 藤나무덩굴이 되었다.’

우리 朝鮮의 書藝家 진적(親筆)을 얻지 못한 채 다만 金石文을 베낀 弊害를 指摘했다. 글씨의 體와 歲는 흉내 낼지언정 無限新正을 얻기에 모자라다는 얘기다. 이에 앞서 윤순이 ‘白蝦書帖’에 밝힌 대로 ‘精神的인 劃은 버린 채 外形的인 劃만을 따랐다(恨棄心劃 取其法劃)’의 再論人 셈이다. 要컨대 書藝의 純粹한 創作을 위해 情感이 서리고 魂이 投入된 書藝를 讚揚했다. 同時에 筆劃만 있을 뿐 審劃이 없는, 곧 먹돼지나 藤덩굴 같은 林紓(臨書)에 지나지 않는 書藝를 警告하고 叱咤했다.

그렇다고 해서 書藝의 本質만 追求하지는 않았다. 創作者의 名分과 責任을 묻기도 했다. 亦是 7月25日, 燕巖은 영평(永平·只今의 盧龍)에서 呼應勸(胡應權)이라는 燒酒(蘇州) 사람이 보여준 朝鮮 畫家들의 畫帖을 閱覽하면서 當時의 朝鮮 그림에 연호나 署名이 없음을 痛歎했다. 作品의 主人公이나 創作 連帶를 ‘江湖散人(江湖散人)’ 같은 曖昧한 말로 얼버무리는 無責任한 風土를 매몰차게 비꼬았다.

燕巖은 書藝의 表現을 위한 道具論에도 一家見을 비쳤다. 書藝의 主武器인 지필(紙筆)을 들고 나왔는데 그것도 朝鮮産(産)과 中國産(産)을 比較해 그 優劣을 論評했다. 한마디로 朝鮮의 종이와 붓, 모두 中國 것만 못하다고 했다. 朝鮮에도 백추紙(白?紙), 곧 다듬질한 白紙가 있고, 낭미筆(狼尾筆), 곧 이리의 꼬리털로 만든 붓이 있다지만 中國의 一般的인 종이나 濠洲(湖州)의 量(羊)好필만 못하다는 것이다. 燕巖은 여기서 船主(宣州) 종이 같은 特定 産品을 擧論하지는 않았다.

종이와 붓에 對한 機能論이나 方法論도 매우 實學的이었다. 종이는 먹을 잘 받고 筆劃을 잘 受容하는 데 그 機能이 달려 있고, 붓은 부드러워 마음과 손이 놀리는 대로 따라가는 데 그 效用이 달렸다고 했다. 地質이 질기고 두꺼워 찢어지지 않거나 미끄러울 만큼 굳으면 決코 商品(上品)일 수 없다 했고, 붓 끝이 뭉텅하거나 뾰족한 것 또한 商品일 수 없다고 했다. 딱하고 사나운 붓은 장난꾸러기 아이 같다고 貶下한 反面, 보드라운 붓은 父母의 뜻을 잘 받드는 孝子 같다고 讚美했다.

뜻밖의 收穫, ‘熱相畫報’

영평의 序文. 맨 위에 ‘望京’, 곧 서울을 바라본다는 意味의 橫便이 박혀 있다.<br>수필가 김혜자 提供

이렇듯 書藝를 曲盡하게 談論하고 朝鮮과 中國의 紙筆을 品評한 날 밤, 燕巖은 영평에서 꼴不見을 만나 속이 몹시 뒤틀렸다. 글쎄, 저녁을 먹은 뒤 燈불을 밝히고 바람을 쐬던 中 어느 집에서 ‘考慮眞空度(高麗進貢圖)’를 새기고 있는 作業 現場과 맞닥뜨린 것이다. 朝鮮 使節의 붉은 道袍를 입은 書狀官(書狀官·外國에 보내는 使臣 가운데 記錄을 맡아보던 臨時 벼슬)에, 검정 갓을 쓴 譯官, 거기다 담뱃대를 문 悲壯과 곱슬머리 軍牢들이 몇 輛의 수레를 앞뒤로 몰고 기다랗게 列을 지은 그림이었다. 拙劣한 솜씨에 엉성한 構成, 원숭이 같은 下人輩의 形容이 燕巖의 自尊心을 구겨놓았다.

燕巖은 그날 밤, 뜻밖에 朝鮮 有名 畫家들의 作品 目錄이 적힌 ‘熱相畫報(洌上畵譜)’를 入手했다. 그것은 韓中 藝術交流를 證言하는 驚異的인 資料였다. 아까 燒酒 사람 呼應勸이 보여준 畫帖과 關聯 있으나 꼭 그 畫帖의 目錄으로 보이지는 않았다.

그 속에는 金淨(金淨)의 ‘이조화名도(二鳥和鳴圖)’를 비롯, 金式(金埴)의 ‘한림와우도(寒林臥牛圖)’, 이경윤(李慶胤)의 ‘石箱墳香徒(石上焚香圖)’, 李霆(李霆)의 ‘묵죽도(墨竹圖)’, 李澄(李澄)의 ‘蘆雁圖(蘆雁圖)’, 尹斗緖(尹斗緖)의 ‘年강효천도(煙江曉天圖)’, 旌善(鄭?)의 ‘山水圖’와 ‘司試도’ ‘大恩癌도(大隱岩圖)’, 조영석(趙榮?)의 ‘부장임수도(扶杖臨水圖)’, 김윤겸(金允謙)의 ‘도두환주도(渡頭喚舟圖)’, 심사정(沈師正)의 ‘金剛山도’, 강세황(姜世晃)의 ‘蘭竹圖’, 허필(許?)의 ‘추강만범도(秋江晩泛圖)’ 等 17名 畫家의 그림, 總 30幅의 目錄이 收錄됐다.

여기에 收錄된 朝鮮 畫家들은 大部分 朝鮮 中期나 朝鮮 後期 初葉 사람들이었다. 壬辰倭亂, 丁酉再亂, 丙子胡亂을 겪으며 매우 不安했던 朝鮮 中期엔 李霆·金式·이경윤·金明國 等이 中國 折破(浙派)의 眞景山水 畫風을 受容했고, 尹斗緖·旌善·沈師正·강세황·이인세·조영석·김윤겸·윤덕희 等 朝鮮 後期 畫家들은 韓國的 個性이 두드러진 畫風을 開拓하면서도 米芾·禮讚·文徵明·董其昌 같은 中國 실學風 繪畫를 融合했다. 朝鮮 使節의 頻繁한 連行(燕行)으로 中國과의 文物 交流가 活潑해지면서 繪畫 交流는 더욱 넓어졌다. ‘熱相畫報’는 17世紀부터 始作한 朝鮮과 中國의 繪畫 交流가 18世紀에 들어 擴大됐음을 記錄하고 있다. 妙하게도 이러한 繪畫 交流는 北學, 곧 實學의 걸음과 平行線을 달린다.

‘虎叱展’ 誕生 祕話

영평. 西門 위의 城壘터에서 西쪽의 들과 講을 眺望한다. 燕巖은 여기서 김황원의 ‘浮碧樓視’를 想起했다.

燕巖이 ‘管內情事’에서 繪畫의 精神論·表現論·道具論·責任論 等 꿈틀거리는 談論을 넉넉히 펼쳤지만, 7月28日子 日記에 燕巖 文學의 靈魂 格인 短篇 小說 ‘虎叱展’李 附錄된 事實을 看過할 수 없다. ‘虎叱展’은 韓國文學의 대어다. 燕巖은 그날, 옛날 무終局(無終國), 곧 周나라 文王의 아들 小功(召公)의 封止(封地)였던 玉田에서 묵었다. 正말 나그네로서 偶然한 宿泊이었다. 여느 날처럼 덤벙대는 푼수, 鄭進士와 함께 어슬렁어슬렁 거리 구경에 나섰다. 어디서 笙簧에 맞추어 노래 부르는 소리가 들리기에 따라가 보니 네 壁이 書畫로 가득 찬 곳에서 主人이 부처 앞에 焚香하고 있었다. 燕巖은 그이와 修人事했는데, 燒酒 사람으로 이름은 審유붕(沈有朋), 나이는 마흔여섯이었다.

그 집 大淸 바람壁에 簇子 하나가 걸려 있었다. 燕巖은 흰 종이에 細筆로 씌어진 長文의 글을 보고 ‘節世紀門(絶世奇文)’이라고 歎服하며, 그 出處를 물었다. 筆者를 알지 못하고, 다만 玉田에서 멀지 않은 契主(텺州) 場날에 산 것이라 했다. 그날 밤 두 사람은 종이와 붓을 準備해 쫓아갔다. 고깃덩이를 만난 고양이처럼 燕巖은 앞部分을, 鄭進士는 뒤쪽을 맡아 精神없이 베껴 썼다. 沈氏는 점잖은 朝鮮의 두 선비가 허겁지겁 베끼는 꼴을 보고 疑訝했다. 燕巖은 이렇게 辨明했다. ‘朝鮮에 알려서 朝鮮의 讀者가 抱腹絶倒하게, 아니 먹던 밥을 벌 날 듯 튀게 하려고, 아니 갓 끈이 썩은 새끼줄처럼 우두둑 끊어지게 하려고.’ 燕巖다운 豪氣와 諷刺가 돋보이는 대목이다.

燕巖은 애써 ‘虎叱展’ 創作 責任을 비켜갔다. 그날 밤, 宿所에 돌아와 훑어본즉 鄭進士의 몫에 오자와 脫字가 많아 文理가 통하지 않은 탓에 自身의 意見을 덧붙였노라고 했다. 벼슬에 뜻을 두지 않은 채, 著作에만 沒頭했던 遊學 代가 북곽先生과 貞節夫人人 寡婦 동리자 사이의 온갖 僞善과 紊亂한 생각을 질펀하게 그린 뒤, 북곽이 사람 아닌 虎狼이의 酷毒한 叱咤를 받는 內容의 諷刺 短篇 ‘虎叱展’은 燕巖이 歸國한 뒤, 1783年에야 完成됐다. 그의 핑계대로 그날 밤 鄭進士가 한눈을 팔지 않았더라면 오늘의 ‘虎叱展’은 없었을 것이다. 또 再構成, 再創作의 正確한 範圍는 알 수 없지만 그러한 손질이 없었더라면 ‘虎叱展’李 누리는 오늘의 評價는 없었을 것이다. 그보다 鄭進士가 한눈을 팔지 않았더라면 ‘虎叱展’을 놓칠 뻔했다. 그런 意味에서 ‘虎叱展’을 朴趾源의 創作으로 보는 데 굳이 인색할 까닭이 없다.

갈석산 五峯에 있는 한유의 祠堂. 海拔 400m에 자리잡고 있다.

‘管內情事’에는 ‘虎叱展’말고 文學 얘기가 더 있다. 燕巖이 永平城에 갔을 때, 멀리 江물이 휘감고 아득히 山脈들이 노루처럼 달려가는 地形을 眺望하면서 自己의 祖國 平壤, 大同江 푸른 물이 흐르고 浮碧樓가 우뚝 솟은 風景을 想起하고 比較했다. 朝鮮의 是認 김황원(金黃元)이 쓴 等浮碧樓視(登浮碧樓詩) ‘長城一面溶溶水, 大野東頭點點山’을 떠올렸다. 그 絶景과 絶句의 絶妙함에 首肯하면서도 ‘溶溶’이란 形容詞와 ‘大野’란 數式은 實際에 맞지 않다고 비꼬았다. 말하자면 가벼운 始華(詩話) 한 토막이었다.

賤俗한 民間의 애탄

또 한 가지, 燕巖은 異色的인 體驗을 했다. 쓰기에도 어렵고 눈感氣에도 어려웠다. 7月27日, 燕巖이 沙下(沙河)에서 豐潤(豊潤)으로 옮기는 途中, 振子點(榛子店)에서 點心을 들었다. 거기서 事端이 벌어졌다. ‘兩漢(養閒)’이란 아리송한 이름으로 盛業 中인 娼樓(娼樓)였다. 康熙 皇帝의 서릿발 같은 嚴命으로 江南의 器官(妓館)들이 쑥대밭이 된 판局인데, 娼樓에선 妓女들이 주렴 속에서 琵琶와 젓대, 拍子판을 타거나 불고 또 두들겼다. 그들의 이름도 詩的이어서 類似社(柳絲絲), 要請(?靑)이라 했고, 꾀꼬리 같은 목소리로 ‘界生綃(鷄生草)’ ‘踏査行(踏莎行)’ ‘서강월(西江月)’ 같은 曲調를 노래했다. 그것은 노래라기보다 窓에 가까웠다. 歌詞 또한 人生의 無常이나 나라의 興亡이나 人傑의 부침 等 匹夫의 情緖를 그린 것들이다.

界生綃(或은 妓生草), 踏査行, 서강월 等은 노래의 固有 題目이 아니다. 그것은 일정한 틀의 이름이다. 다만 그 이름만큼은 市에서 拔萃했다. 社(詞)인 境遇 四牌(詞牌), 曲(曲)인 境遇 曲패라 한다. 市가 男性的인 內容에 統一的인 謹嚴한 形式이라면 絲穀은 女性的인 內容에 들쑥날쑥한 자유로운 形式이다. 사와 曲은 또 다르다. 사가 市의 變形으로 女性的인 優雅한 內容이라면, 曲은 社의 變形으로 女性的이되 現實的이고 社會的이다.

社(詞)는 高麗 士大夫에게 많은 影響을 끼친 反面, 曲(曲)은 그러지 못했다. 曲이 원(元)나라 때, 北京 地方부터 社會 一般에 널리 影響을 끼쳤지만, 閉鎖的인 朝鮮의 性理學 風土는 그걸 容認하지 않았다. 燕巖이 娼樓 現場에서 錄取한 그 세 片道 名·淸代의 堰頂小說(言情小說)에 認容됐거나 敎坊(敎坊·歌舞를 가르치는 官衙나 官妓를 敎育하는 機構)에서 불리던 산곡(散曲)이었다. 그러니까 매우 大衆的이면서 賤俗한 民間의 哀歎이었다. 그러한 街頭의 窓이 朝鮮 士大夫 文人에게 읽혔을 뿐 아니라, 燕巖이 그 錄取 過程을 부끄럼 없이 털어놓은 것은 眞實 앞에 躊躇하지 않는 實學의 風貌를 드러낸 場面이라 하겠다.

燕巖은 일찍이 韓中 間의 文化 葛藤이나 朝鮮 同族 間의 反目을 看破했는지 모른다. 지난番 新民鈍 참외밭에서 中國 참외 장수와 朝鮮 使節 隨行員이 참외값을 두고 옥신각신 싸우던 事件을 비롯해 名·靑의 激戰地 高교보에서 우리 使節이 公金을 유실당한 뒤 韓中 間 葛藤이 深刻했다는 이야기 等이 그랬다.

同族 間 삐걱거림, 中國人 寸劇

그런 일이 또 있었다. 7月25日, 使節 一行이 浩浩蕩蕩 巫鈴의 서학년 邸宅을 集中 參觀했던 때다. 白蝦 윤순이 偶然히 이 집을 參觀한 뒤로 그 名聲이 漢陽에까지 알려져 燕京에 가는 길이면 으레 이 집에 들렀지만, 彼此의 隸屬이 다른 데다 主人이 作故한 뒤론 더더욱 接待가 疏忽했다. 骨董을 감추고 보여주지 않고, 甚至於 避匿(避匿)하기도 했다.

同族 사이의 삐걱거림은 이러했다. 7月26日, 우리 使節은 영평의 李禔墓(夷齊廟)에서 禮儀 고비나물 닭찜을 먹었다. 朝鮮에서 고비를 調達해 먹다 죽은 伯夷叔齊를 기려 그의 祠堂에서 고비를 먹는 것은 一種의 세리머니였다. 燕巖은 十數年 前의 일을 들은 대로 記錄했다. 朝鮮 本國의 건량靑(乾糧廳)에서 고비를 調達해 料理해야 하는 데 蹉跌을 빚자 건량觀이 書狀官의 棍杖을 맞았고, 그 뒤로 官衙들이 고비가 사람 잡는다고 詛呪했다는 것이다.

또 하나의 거북한 話頭다. 豐潤 城밖에 高麗보(高麗堡)라는 초가 마을이 있었다. 丙子胡亂 때 끌려온 同胞들이 모여 사는 마을이었다. 北京 가는 길목이라 使節들이 오가며 들렀다. 처음엔 떡이고 엿이고 있는 대로 주고받았다. 그런데 웬걸, 말꾼과 下人들이 술값을 떼먹거나 討索하고 훔쳤다. 그러자 杯盤이 벌어졌다. 同胞는 使節을 만나면 飮食을 감추고, 使節은 同胞에게 棒을 잡혔다. 結局 서로 소 닭 보듯 했고 甚至於 삿대질하고 辱을 하기도 했다.

燕巖은 우리의 슬픈 風俗圖를 그려놓고 속이 얼마나 아팠는지 中國人과의 寸劇을 스케치했다. 어쩌면 피장파장을 만들려는 속셈일지 모른다. 燕巖이 考慮補에서 소나기를 만나 어느 店房에서 비를 避했을 때 일이다. 앞채에선 婦人네들이 負債를 만드는 참인데 웬 말꾼 하나가 알몸에 헝겊 한 조각으로 恥部만 가린 채 뛰어들더라는 게다. 모두 魂飛魄散해 主人이 辱을 해대다 끝내 흙湯에 자빠지고, 보리기울을 사러 왔다던 말꾼은 줄行廊을 치고 말았다. 主人이 燕巖 一行에게 연신 謝過했다. 主人은 열 살이 채 안된 셋째딸을 데리고 나와 燕巖에게 收養딸 삼아달라고 懇求했다. 그의 人格을 欽慕한다면서.

文學史的 名山, 갈석산

영평 西門 안에 當代에 세워진 8角7層 警糖이 있다.

筆者는 ‘管內情事’ 코스를 2002年 2月과 2007年 2月, 그리고 2007年 5月, 모두 세 次例 踏査했다. 遼東半島에서 年庚으로 가는 經由地日 뿐 아니라 군데군데 文化遺跡地가 흩어져 있다. 歷史의 要旨였다. 그런 만큼 戰亂이 꼬리를 물었다.

洪火砲를 出發, 甚하(深河)를 건너 有關까지는 知名度 如前했다. 燕巖이 여기 山川을 일러 굽이굽이 그림 같다고 했는데, 저 멀리 오른便으로 演算山脈이 굽이치고 이따금 萬里長城 등뼈가 희끗희끗 보였다. 不過 20分 남짓 지났는데 小邑을 通過하고 있었다. 中國 여느 中小都市에서나 目擊되는 建設 붐의 餘波로 이 반반한 고을에서도 한창 쌓아 올려지는 雰圍氣였다. 여기가 巫鈴(撫寧), 집집마다 金玉의 扁額을 걸고 번쩍거리던 곳, 燕巖이 서학년이란 富者의 邸宅에서 朝鮮의 書藝를 보고 日葬 談論을 펴던 곳이다. 그런가 하면 朝鮮 過客들을 달갑잖게 여기면서 고개를 돌리던 곳이다. 나는 버스에서 내려 暫時라도 그 땅을 밟기로 했다.

巫鈴에서 영평으로 繼續 西進했다. 永平은 銀帶에 孤竹國(孤竹國)의 封止이자, 苦竹軍의 두 아들 伯夷와 宿題의 故鄕으로, 그들이 여기서 工夫하며 周나라 穀食을 먹지 않겠노라고 숨어서 고비를 뜯어 먹다가 끝내 굶어 죽었다는 곳이다. 그래서 ‘聖賢고리(聖賢故里)’나 ‘靑絶妙(淸節廟)’ ‘古今辭表(古今師表)’란 文句를 새긴 비가 서 있는 곳이다. 그러니 朝鮮 사람 누군들 欽慕의 생각이 들지 않겠는가.

筆者가 巫鈴에서 영평을 向해 달린 지 겨우 10餘 分 만에 왼便으로 두 마리, 아니 네댓 마리의 禿수리가 후드득 하늘로 솟구치는 바위山이 나타났다. 옳지! 저것이 바로 窓餘(昌黎)에 있는 갈석산(碣石山)이다. ‘書經’의 ‘우공(禹貢)’篇은 勿論 曹操(曹操)의 時 ‘滄海를 보며’에 나오는 文學史的 名山이다. 그뿐만 아니라 中國 唐나라 때 門戶 韓愈(韓愈)의 本館이자, 그의 祠堂이 있는 곳이다.

燕巖이 그해 7月25日, 이곳을 지났던 模樣이다. 저 山에 한유의 祠堂과 木商이 있다는 걸 아는데 平生 欽慕했던 厚生으로 어찌 지나칠 수 있었겠는가. 燕巖은 使節 一行에게 懇請했다. ‘모두 가서 參拜하면 안 되느냐’고. 日程이 빠듯하다며 거절당했을 때 燕巖의 속病이 오죽했을까.

永平은 北京의 東쪽에서 으뜸가는 孤村이었다. 그래서 ‘우북평(右北平)’으로도 불렸다. 只今도 南門과 序文은 穩全한 모습이었다. 邑內에 있는 盧龍縣(盧龍縣) 圖書館과 文化館의 案內를 받아 그 뒷동산에 있는 百이·숙제 祠堂의 옛터와 白이·숙제 마을이라 새겨진 碑石, 그리고 그들이 마셨다는 우물을 돌아보았다. 꾸며놓은 느낌이었다. 더구나 그런 遺跡들이 盧龍縣 監獄所 아래에 있었다.

掘鑿機 서너 臺에 먼지만 자욱

考慮抛 洞事務所. 이곳에 考慮包有物展示室이 있었다.

西門으로 가는 길가에서 뜻밖에 唐나라 때 세웠다가 金나라 때(1171) 重修한 陀羅尼頃黨(陀羅尼經幢), 그 獨特한 地主(支柱)型 石塔을 發見하곤 몹시 놀랐다. 陀羅尼頃을 새긴 높이 10m의 8角7層 石塔은 幢竿을 彷彿케 했다. 이렇게 精巧하면서도 特異한 建築이 왜 燕巖의 눈에 띄지 않았을까 아쉬웠다. 거기서 100m 西쪽이 序文. 나는 序文의 累代까지 다람쥐처럼 기어올랐다. 그럴 만한 까닭이 있었다. 비록 樓閣은 없어졌지만, 燕巖이 들과 講을 眺望하면서 김황원의 浮碧樓詩를 聯想했던 地點은 변함없겠지 하는 期待 때문이었다. 果然 溶溶水(溶溶水)요 대야(大野)였다. 아니 一望無際의 地平線이었다. 平壤과 大同江, 그리고 練光亭을 떠올릴 법했다. 序文의 도리木에는 ‘망경(望京)’이란 두 글字가 扁額처럼 박혀 있었다. 210km 西쪽의 北京을 바라보는 곳이다. 北京은 中國人의 意識을 모으는 中心이었던 게다.

問題는 百이·숙제의 祠堂이 어디에 있느냐였다. 나는 한참 바빴다. 現地 사람은 동산, 바로 盧龍縣 監獄所 아래라 했지만 燕巖이 찾은 곳은 靑龍下와 난하(?河)를 건너간 난하 江邊이라 했다. 現地 사람은 모두 고개를 저었다. 할 수 없이 다시 文化館에 들러 꼬치꼬치 캐물었다. 文化館 사람들은 韓國 사람들이 百이·숙제에 對해 왜 그리 關心을 갖냐며 疑訝해했다. 西쪽으로 그 두 江을 건너 犯葬(范莊)이란 마을을 지나 右回轉하니, 거기 흙山이 서너 個 옹기종기 있었다. 그 마을이 北營村(北營村)이라 했다.

영평 市內서 北營村까지는 足히 10km 길이었다. 難하는 江幅만도 2km쯤 됐다. 하상은 모두 田畓으로 開墾됐다. 燕巖이 ‘難하범주機(?河泛舟記)’에서 描寫한 것처럼 淸風루가 있고 그 아래로 거울처럼 반짝이는 물이 흘렀다. 배를 띄울 만큼의 絶壁이 있고, 祠堂 밑으로 흰 모래나 넓은 숲은 想像할 수도 없었다. 난하를 건너서 왼쪽으로 돌아 거의 5里길을 달렸는데 흙山이고, 흙길이다. 그 언덕에 커다란 健在 工場이 있었다. 바로 그곳이 百이·숙제의 祠堂터였단다.

높다란 掘鑿機 서너 臺가 서 있고, 灰가루와 쇳가루를 부수고 반죽하는 機械가 부산하게 움직였다. 어처구니없었다. 여기가 百이·숙제의 그 有名한 祠堂 자리였다니! 燕巖은 勿論이고 그 많은 朝鮮 선비가 꾸벅꾸벅 參拜했던 곳이라니! 늙수그레한 人夫에게 물었다. 祠堂은 1960年代 中盤에 破壞됐다고 하니, ‘批林批孔(批林批孔·林彪와 孔子를 批判하는 運動)’의 人爲的인 暴風에 쓰러진 것이다. 왜 幅巾夏至 않느냐 물으니 人夫는 모른다 하고, 옆에서 듣고 있던 이가 “努力 中”이라고 귀띔한다.

項羽壯士 高喊이 우렛소리만 할까

北營村에서 뒤돌아 나올 때 몹시 허전했다. 그 遺跡이나마 찾아가는 異國의 踏査者와 모르쇠 살아가는 現地 住民의 處地가 사뭇 달랐다. 燕巖이 바로 이 자리에서 쓴 ‘難하범주機’ 한 대목이 문득 떠올랐다. 어떤 事物을 比喩的으로 說明할 때 ‘무엇이 무엇과 비슷하다고 말하는 것은 그것과 비슷하게 보일 뿐, 아주 같은 것은 아니다(以似諭似者, 似似而非似也)’. 修辭的인 ‘似’와 判斷的인 ‘同’의 論理的 差異를 指摘한 대목이다.

영평으로 돌아와 豐潤으로 갈 참인데 이마에 ‘昌黎’란 글字를 단 버스가 휙 지나가버린다. 그 刹那에 묵은 생각이 되살아났다. 燕巖을 代身해 所願을 풀고, 나 또한 한유의 祠堂을 直接 參觀함으로써 그동안 韓愈에게 품었던 敬意를 표하고 싶었다. 結局 다음 버스를 타고 물결 따라 발길을 돌렸다. 가서 ‘신악(神岳)’이라 하는 갈석산의 威容도 보고, 갈석산 東쪽 봉우리-五峯山에 세운 漢文工事(韓文公祠·한유의 祠堂)-道 먼발치에서나마 눈에 담았다. 보너스로 얻은 窓旅行은 내게 한유의 祠堂말고도 몇 가지 强烈한 印象을 남겼다. 하나는 가도가도 바위山, 다른 하나는 구름 같은 葡萄밭, 또 하나는 窓餘 邑內에 우뚝 솟은 원영사塔(源影寺塔) 이다.

다시 영평을 거쳐 豐潤으로 가는 길. 國道 102番을 타고 西쪽으로 달리는데 ‘野契타(野鷄?)’라는 촌스러운 이름의 里程標가 살짝 보였다. 나는 暫時 움찔했다. 燕巖이 7月26日, 여기서 白晝에 소낙비를 만나 한길에서 소름이 돋아 발발 떨었던 곳이다. 그러면서 그 過客의 浸濕을 當한 體驗을 그냥 日常인 양 썼다. 글쎄 불볕더위에 구름 한點 없는 하늘에서 冷水 한 종지가 덜컥 손등에 떨어졌노라고. 그때 하늘에는 검정 바둑돌만한 구름이 일었고 맷돌 가는 천둥이 치더니 이윽고 구름이 까마귀 대가리처럼 내밀더라고. 비 鬼神, 바람 鬼神, 우레 鬼神, 번개 鬼神이 서로 오락가락하자 말은 벌벌 떨고 사람들은 두 눈을 꽉 감아버렸노라고. 빗방울이 술盞만하더니 글쎄 項羽(項羽) 장사의 高喊이 아무리 크더라도 우렛소리만 하겠느냐고.

나는 이날 日記를 읽으면서 소낙비 部分만 잘라 따로 ‘盧相逢취우機(路上逢驟雨記)’를 만들면, 燕巖의 名文 ‘일야구도하기’에 견줄 만하겠다 싶었다.

野界打를 지나고 사하를 지나 振子點에 내렸다. 아주 작은 小邑이었다. 人口 2萬의 邑內 복판으로 작은 市內 두하(?河)가 흘렀다. 어디를 보나 素朴한 鄕村都市, 나는 줄곧 웃음을 머금고, 이 낯선 거리를 기웃거리다가 어렵게 한 老人을 만나 或是 200餘 年 前의 저잣거리를 아느냐고 물었다. 令監은 눈만 끔벅거렸다. 그럴진대 200餘 年 前의 紅燈街를 알 턱이 없었다.

“高麗 사람의 貢獻”

振子點에선 그렇게 먼지만 날리고 다시 20分 만에 豐潤에 到着했다. 벌써 세 番째다. 다름이 아니었다. 豐潤의 한 마을 이름이 考慮抛(高麗鋪), 그러니까 朝鮮 사람의 마을이었다. 1636年 丙子胡亂, 1637年 정축호란 때 붙잡혀온 우리 겨레의 村落이었다. 5年 前 筆者가 처음 왔을 때만 해도 考慮포의 驛站 자리에 작은 ‘考慮抛遺物展示室’이 있었다. 맷돌에 절구桶, 돌확, 무쇠솥, 구유, 도끼, 낫 等이 보였다. 大部分 農器具였다. 벌써 360餘 年 前 淸나라 오랑캐에 끌려와 땅을 파서 벼를 심으면서 떡도 만들고 엿도 만들며 살던 우리 先人들의 遺物들이었다. 그때 내가 惻隱하게 보였는지, 現地 中國人 維持가 이렇게 慰勞했다.

“우리 고을 豐潤이 수도(水稻) 耕作과 負債 生産으로 全國에서 으뜸가는데 모두 高麗 사람들의 貢獻이었답니다.”

| 許世旭

●

1934年 全北 任實 出生

●

한국외국어대 中國語科 卒業, 臺灣 師範大 大學院 碩·博士(中國文學)

●

1961年 中國詩壇 데뷔

●

韓國外大 中魚과 敎授, 고려대 중어中文學科 敎授로 停年

●

現 韓國외대 大學院 招聘敎授

|

|

그런데 이番 5月에 갔을 때, 그 展示室이 보이지 않았다. 只今 堂山(唐山)市 博物館의 落成을 기다리고 있었다. 다만 ‘考慮浦村위會(高麗鋪村委會·高麗村 洞事務所에 相當함)’, 그 素朴한 單層 建物만 5年 前의 그것과 다르지 않았다. 그러나 230年 前 우리 使節과 僑民 間의 反目은 反芻하기 싫었다.

豐潤에서 玉田은 거의 한 時間 距離. 끝이 없는 河北 平原이다. 豐潤보다 큰 中小都市, 훤칠한 街道에 군데군데 煙突이 솟았다. 燕巖이 傑作 ‘虎叱展’ 그 底本을 얻은 곳. 어디 동산이라도 있으면 그곳에 올라 ‘審-柳-붕’하고 외치고 싶었다. ‘아무렇지도 않은 日常이라도 記錄하면 죽지 않는다’는 眞理를 確認하고 싶었다.