Von der Wahrungsreform zum

"UGO-Putsch"

Der Eisenbahnerstreik im Sommer 1949

Westgeld in Westberlin - aber nicht fur Westberliner Eisenbahner

Seit der Einfuhrung der Deutschen Mark (Ost) am 23. Juni 1948 erhielten alle Beschaftigten der Deutschen Reichsbahn ihren Lohn in dieser Wahrung, die anfangs auch in Westberlin gultig war. Bereits nach wenigen Monaten aber mussten die in Westberlin wohnenden Eisenbahner wesentliche Dinge in West-Mark bezahlen. Weil das Wertverhaltnis beider Wahrungen sich schon zu dieser Zeit bei etwa 1 zu 4 einpendelte, gerieten die Westberliner Eisenbahner durch die Lohnzahlung in Ostgeld in großte Not.

Auch als ab 20. Marz 1949 die DM West in Westberlin alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel wurde, gab es fur die Reichsbahn immer noch keine Moglichkeit, diese Wahrung hier zu akzeptieren. Nach der Gesetzeslage war in der Sowjetischen Besatzungszone der Besitz von Westgeld strafbar. Erst nachdem die Gesetze entsprechend ausgelegt werden konnten, war ab 7. April 1949 das Entrichten der Fahrgelder auch in West-Mark moglich.

Nervenkrieg zwischen West-Magistrat und Reichsbahn

Die von der Reichsbahn erhobene Forderung, der Magistrat solle die Bezuge nach dem Vorbild der so genannten Grenzganger in Westgeld umtauschen, musste dieser ablehnen, weil die Eisenbahner nicht in Ostberlin bei einem Ost-Betrieb tatig waren. Vielmehr befanden sich nicht nur die meisten Dienststellen der betroffenen Mitarbeiter, sondern seinerzeit auch der Sitz der Reichsbahndirektion (Rbd) in den Westsektoren. Die Dienststellen im Rbd-Gebaude am Schoneberger Ufer wurden sukzessive zwischen Juli 1949 und 1951 in den Ostsektor verlegt.

So druckte die (Ost-) Berliner Zeitung am 6. April einen zweispaltigen Artikel uber die Praxis der BVG, das Fahrgeld in Westberlin nur noch in

"B-Mark"

zu erheben. Man verschwieg sowohl, dass diese Wahrung dort seit zwei Wochen gesetzliches Zahlungsmittel ist, als auch, dass die S-Bahn vom nachsten Tage an dieselbe Wahrung wenigstens wahlweise annehmen wird.

Die im Osten zustandige Gewerkschaft, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) unternahm naturlich nichts, um die immer dringender werdenden Forderungen der Westberliner Beschaftigten nach Lohnzahlung in dieser Wahrung zu unterstutzen. Deshalb gewann die seit August 1948 vom FDGB abgespaltene

"Unabhangige Gewerkschaftsorganisation"

(UGO) rasch das Vertrauen der Eisenbahner. Von der Eisenbahndirektion wurde sie als Verhandlungspartner allerdings nicht akzeptiert. Als die Mitgliederversammlung der der UGO angehorenden Gewerkschaft der Eisenbahner (GdE) Ende Marz 1949 erneut erfolglos von der Rbd die Entlohnung der betreffenden Eisenbahner in Westgeld forderte, kam es am 8. April zum Streikbeschluss.

In dem Dschungel der unterschiedlichen Interessenlagen - die Alliierten waren stark daran interessiert, dass das Problem nicht eskaliert und hielten sich zuruck - war der Westberliner Magistrat machtlos und tauschte Teile der Lohnzahlungen um. Da sich die Reichsbahn weiterhin nicht bewegte, kam es am 4. Mai zur Urabstimmung uber den Streik, der mit uber 90 % der Stimmen angenommen wurde. Nach weiterem Taktieren der Bahn entschied der UGO-Vorstand, den Streikbeschluss zum 21. Mai 1949, 0.01 Uhr in Kraft zu setzen.

Der Streik beginnt

Dieser in der Geschichtsschreibung der DDR als

"UGO-Putsch"

bezeichnete Ausstand legte den Eisenbahn-Verkehr in den Westsektoren Berlins und den nach der Beendigung der Blockade soeben geregelten Interzonen-Eisenbahn-Verkehr lahm. Der S-Bahnbetrieb wurde ab 21. Mai 1949 beeintrachtigt, wobei anfangs auch der Verkehr im Ostsektor betroffen war. Laut der Westberliner Tageszeitung

BZ

vom 22. Mai 1949 waren bei Redaktionsschluss am 21. Mai folgende Strecken in Betrieb:

- von Gesundbrunnen nach Ostkreuz

- von Zoo nach Erkner / Strausberg / Grunau

- von Schoneberg nach Oranienburg und Bernau.

Der Verkehr auf dem Sudring, auf der Wannseebahn und nach Lichterfelde Sud war bereits unterbrochen. Der

Telegraf

meldete am 23. Mai 1949, dass am Vormittag des 22. Mai noch Zuge zwischen Friedrichstraße und Westkreuz sowie zeitweilig von Gesundbrunnen zu den drei Nordstrecken fuhren. Der Betrieb zwischen Gesundbrunnen und Wannsee war bereits eingestellt. Nach Angaben der (Ost-) Berliner Zeitung vom 24. Juni wurden am Vortag noch einzelne Streckenabschnitte in den Westsektoren (z.B. ab Zoo Richtung Osten und von Westkreuz uber Wannsee nach Potsdam) befahren.

Der Streikauftakt war uberschattet von gewalttatigen Auseinandersetzungen zwischen Streikenden und Helfern der Eisenbahndirektion, die den Betrieb aufrechterhalten sollten. Schwerpunkte der Auseinandersetzungen waren die Bahnhofe Charlottenburg, Schoneberg, Tempelhof und Gesundbrunnen. Am Bahnhof Zoo gab es sogar ein Todesopfer. Nachdem die Westalliierten die Besetzung der Bahnanlagen in den Westsektoren angeordnet hatten, waren am 24. Mai abends Ruhe und Ordnung wiederhergestellt. Der S-Bahnverkehr in den Westsektoren stand aber vollstandig still.

Die Ereignisse wurden in der Ostpresse ausgiebig behandelt. Die Zeitungen brachten fast taglich umfangreiche Berichte, die mit dramatischen Uberschriften aufmachten

"Berlin verteidigt seine S-Bahn / Sabotage in hoherem Auftrag / Planmaßige Zerstorung von Volkseigentum" (Berliner Zeitung, 22.5.)

"Der S-Bahnputsch gelingt ihnen nicht / Erhoht die Wachsamkeit!",

"Terrorpramien werden erhoht" (Berliner Zeitung, 24.5.)

"Momentbilder vom Banditen-Sturm am Zoo!" (Neues Deutschland, 24.5.)

"Rowdy-Banden misshandeln arbeitswillige Eisenbahner" (Neues Deutschland. 25.5.)

Die hinter diesen Uberschriften stehenden Berichte sind so blutrunstig wie die Aufmacher. Sie richten sich gegen die "Terrorgruppen" und "Sabotagetrupps" der UGO ebenso wie gegen die "von ihren Polizeiknuppeln" Gebrauch machende "Stumm-Polizei" (so wurde die Westberliner Polizei von ostlichen Organen nach ihrem Polizeiprasidenten Johannes Stumm bezeichnet) und Besatzungsangehorige. So soll der der "Provokatorische Uberfall" am Bahnhof Zoo auf Weisung eines Chefs der britischen Militarverwaltung organisiert worden sein. Uber die Ursachen des Ausstands wurde praktisch kein Wort verlautbart.

Diese Berichte machen trotz aller polemischen Ubertreibungen deutlich, dass die Auseinandersetzungen mit sehr hohem Einsatz gefuhrt wurden. So musste am Abend des 31. Mai der Zugverkehr zwischen Pankow und Bernau wegen Zerstorung des 30-KV-Kabels unterbrochen werden. Bis zum 10. Juni verkehrten die S-Bahnzuge mit Dampflokvorspann.

Volliger S-Bahn-Stillstand in Westberlin

Eine

Aufstellung der S-Bahnleitung vom 3. Juni

zeigt, dass der Stillstand des Betriebes in Westberlin total war. Die Wagenzuge standen noch zwei Wochen nach Streikbeginn uberall im Netz verstreut. Die Liste dokumentiert festgesetzte Zuge an den Bahnsteigen von elf Bahnhofen; es war bis dahin nicht gelungen, die Zuge sicher in den Betriebswerken und Fahrzeugschuppen unterzubringen.

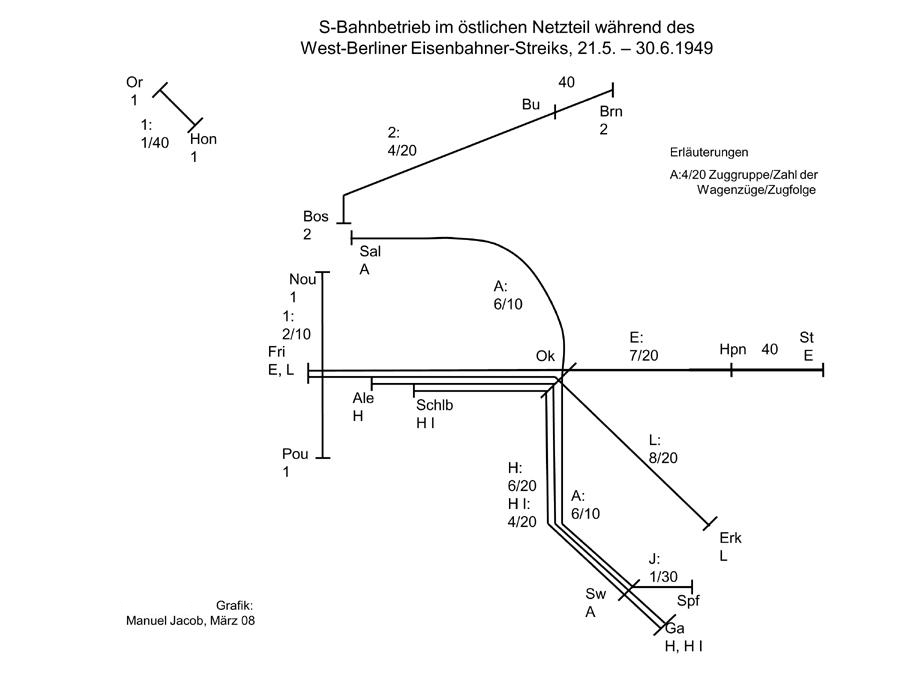

Im ostlichen Netzteil verkehrte die S-Bahn

nach folgendem Fahrplan:

Grafische Darstellung der Zuggruppen, die im ostlichen Netzteil wahrend des Eisenbahnerstreiks befahren wurden.

Auch das Gebaude der Reichsbahndirektion Berlin am Schoneberger Ufer im Amerikanischen Sektor war Streikziel. Hierzu meldete die Berliner Zeitung am 9. Juni:

Angehorige der Westpolizei bildeten auch am Donnerstag noch eine dichte Kette um das Gebaude der Reichsbahndirektion Berlin am Schoneberger Ufer im US-Sektor und hinderten gemeinsam mit Funktionaren der UGO und dunklen Elementen aus Westberlin arbeitswillige Angestellte der Reichsbahn am Betreten des Hauses. Die Zahl der vor dem Gebaude von der UGO zusammengezogenen Banditen, die in losen Gruppen beieinander standen und auf das Kommando hoherer UGO-Funktionare horten, betrug etwa 200. ...

Ein damaliger Mitarbeiter des seit April 1949 wieder bei der S-Bahn tatigen, spateren Vizeprasidenten Kittlaus berichtete, dass auch dieser zeitweilig seine Dienstraume nicht betreten konnte und solange ein Ausweichquartier bei Eisenbahn-Generaldirektor Kreikemeyer in der Voßstraße in Berlin-Mitte bezog.

Die Erfullung der Forderung der Streikenden auf Lohnzahlung in DM West zog sich bis Ende Juni 1949 hin. Hauptprobleme blieben die Weigerung der DR, die UGO als Verhandlungspartner anzuerkennen, und des Verweigern von Garantien, auf Maßregelungen gegen Streikende zu verzichten. Eine von der Reichsbahn angebotene Westgeldquote von 60 % wurde in einer Urabstimmung am 2. Juni mit mehr als 96 % der Stimmen abgelehnt, weil dies nach Auffassung der Eisenbahner die Zustimmung zum Verzicht auf 40 % des Lohns in harter Wahrung bedeutet hatte. Erst nachdem die Alliierten den Druck auf die Streikenden weiter erhoht hatten und auf Zusicherungen von SMA und Reichsbahn verwiesen, dass auf Maßnahmen gegen Streikende verzichtet wurde sowie Burgermeister Reuter sich den Appellen zur Einstellung des Streiks anschloss, war ein Ende des Ausstands in Sicht. Als auf allerhochster alliierter Ebene der Westberliner Magistrat am 25. Juni ermachtigt wurde, ab dem 28. Juni diejenigen Entgelte umzutauschen, die die Reichsbahn nicht in Westgeld auszahlte, beschloss die UGO einen Tag spater, den Streik am 28. Juni, 8 Uhr abzubrechen.

Wegen eines Termins zur Wiederinbetriebnahme der S-Bahn gab es auf Seiten der Reichsbahn einige Verwirrungen. Obwohl die Eisenbahner den Betrieb planmaßig am 28. Juni wieder aufnahmen, ruhte der Verkehr weiterhin. Die Rbd ließ zunachst von einer Kommission die Betriebssicherheit uberprufen. Der Stellvertretende UGO-Vorsitzende, Christian Hanebuth, hielt diese Verzogerung fur uberflussig. Die Bahnanlagen seien voll betriebsfahig. Seine Vermutung: Die Rbd wolle auf diese Weise die Beschuldigung, die Streikenden hatten die Bahnanlagen zerstort, wahrscheinlicher machen.

Einer Ankundigung der Reichsbahn, den Betrieb am 30. Juni aufzunehmen, folgte noch ein Widerruf und schließlich die tatsachliche Wiederaufnahme des S-Bahnverkehr am 1. Juli 1949; ubrigens ohne Storungen.

Die Zusagen, auf Maßregelungen gegen Beschaftigte zu verzichten, hat die Reichsbahn nicht eingehalten: Am 29. Juli 1949 erhielten 380 Mitarbeiter die fristlose Kundigung; weitere Entlassungen folgten spater. Der Eisenbahnhistoriker Peter Bley berichtet, dass Westberliner Eisenbahner in den funfziger Jahren massiv aufgefordert worden sind, sich zu Dienststellen in der DDR versetzen zu lassen und auch ihren Wohnsitz dort zu nehmen. Wer dem nicht Folge leistete, ging als beamtenahnlicher Mitarbeiter einer damaligen Behorde das Risiko ein, entlassen zu werden, weil er sich Weisungen seines Dienstherrn widersetzte. Etliche Reichsbahner haben damals bei der Bundesbahn oder in Berlin bei der Verwaltungsstelle der DB oder bei der Verwaltungsstelle des ehemaligen Reichsbahnvermogens (VdeR) einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Anfang 1955 waren bei Ostberliner Dienststellen der S-Bahn (einschließlich der Verwaltung der S-Bahn) nur noch acht Westberliner beschaftigt.

In den beiden nachfolgenden Links zeigen wir Ihnen einige ausgewahlte Zeitungsausschnitte der

Markischen Volksstimme

aus Potsdam.

Autor:

Manuel Jacob

|

Manuel Jacob ist auch der Autor des Buches:

"Der elektrische Betrieb auf der Berliner S-Bahn

Band 4: Aufbau, Improvisation, Erweiterung 1946 bis 1960"

Verlag Bernd Neddermeyer

176 Seiten - 305 Abbildungen

ISBN 978-3-933254-21-4

32,00 Euro

|

Quellen:

Uberblick der Entwicklung des Reichsbahndirektionsbezirks Berlin 1945 bis 1955, Vorabdruck Rbd Berlin, 1987

Berliner Verkehrsblatter; Heft 9/1965; S. 118

Berliner Verkehrsblatter; Heft 2/1966, S. 20

Schriftenreihe zur Berliner Zeitgeschichte; Band 4; S. 1747

Berliner Zeitung (BZO) vom 25. Mai 1949

Reichsbahn ohne Reich; Band I (1945 – 1955); S. 192

letzte Anderung:

21. August 2009

Veroffentlichung:

20. Mai 2009

nach oben