2000年代 初 유럽粒子物理硏究所(CERN)가 巨大强粒子衝突機(LHC)를 짓고 稼動에 들어가려고 하자 反對의 목소리가 나왔다. 엄청난 에너지를 지닌 粒子들이 衝突하는 過程에서 블랙홀이 만들어질 수 있고 눈 위를 구르는 눈덩이처럼 周圍 物質을 빨아들여 及其也는 地球까지 삼켜 人類가 滅亡에 이른다는 主張이었다. CERN에서는 不必要한 걱정이라고 安心시키며 稼動에 들어가 힉스粒子를 檢出하는 成果를 올렸다.

그런데 생각해보면 블랙홀을 說明하는 敎科書的인 說明조차 좀 不適切한 面이 있다. 1915年 末 獨逸 天體物理學者 칼 슈바르츠실트가 아인슈타인의 一般相對性理論 論文을 읽고 天體 內部 重力에 適用하는 過程에서 質量이 아주 작은 부피로 壓縮되면 時空間度 收縮하면서 빛조차 빠져나가지 못하는 狀態가 됨을 發見했다. 어떤 質量에서 이런 現象이 일어나는 臨界 地點을 ‘슈바르츠실트 半지름’이라고 부르는데, 太陽은 約 1.5㎞이고 地球는 0.5㎝ 程度다.

슈바르츠실트는 自身이 誘導한 式을 익숙한 天體인 太陽과 地球에 適用해본 것이고 이 얘기를 들은 아인슈타인은 數學的으로는 흥미롭지만 實際 그런 天體가 存在할 理가 없다고 생각했다.

그러나 20餘 年이 지난 1939年 로버트 오펜하이머가 별의 一生을 硏究한 結果 太陽보다 質量이 훨씬 큰 별들은 核融合 反應이 끝난 뒤 重力崩壞를 일으켜 이런 天體가 될 수 있음을 理論으로 보였다. 다시 30年 가까이 지나서야 理論物理學者 존 아치볼드 휠러가 이런 天體를 가리켜 ‘블랙홀’이라는 이름을 붙였다.

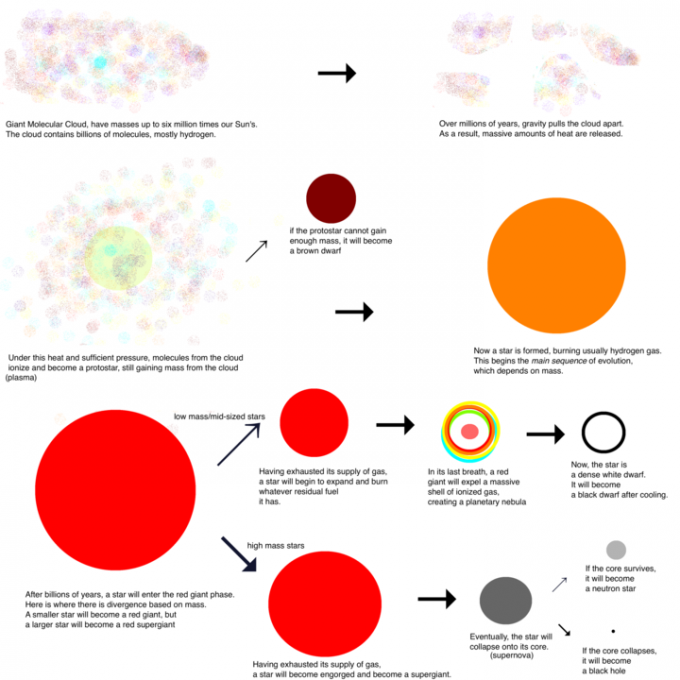

별의 一生을 보여주는 圖式으로, 太陽은 水素의 核融合이 旺盛이 일어나는 壯年期를 보내고 있다(주황색). 燃料價 枯渴되면 赤色巨星으로 부풀고 質量에 따라 가벼운 별은 白色矮星으로(오른쪽 흰色), 무거운 별은 中性子별(오른쪽 아래 灰色)이나 블랙홀(오른쪽 맨 아래 검은色)로 生을 마친다. 中性子별과 블랙홀의 質量 境界는 如前히 모른다. 위키미디어 提供

萬一 修能 物理 試驗에 슈바르츠실트 半지름을 求하는 式을 提示하고 太陽과 地球의 값을 求하라는 問題가 나온다면 어떨까. 數學의 觀點에서는 問題가 없지만, 天體物理學의 觀點에서는 意味가 없는 게 아닐까. 地球는 勿論 太陽조차도 슈바르츠실트 半지름 크기의 球 안으로 質量을 욱여넣을 重力崩壞가 일어날 수 있는 메커니즘이 없기 때문이다.

1950年代 휠러는 오펜하이머의 硏究를 발전시켜 별의 크기(質量)에 따라 運命이 달라진다는 걸 計算해냈다. 이에 따르면 太陽 크기의 별은 白色矮星으로 삶을 마감하고 블랙홀이 될 可能性은 제로다. 參考로 白色矮星度 收縮한 狀態로 密度가 꽤 높음에도 如前히 原子 形態를 維持하고 있다.

太陽보다 좀 더 무거운 별들은 超新星爆發을 거쳐 四方으로 흩어지면서 中心에 中性子별을 남긴다. 이때 重力이 極端的으로 높아지며 原子核을 이루는 陽性子가 바깥의 電子와 합쳐져 中性子로 바뀌며 旣存 原子核의 中性子와 함께 超高密度 별이 되는 것이다. 그리고 太陽보다 아주 무거운 별에서야 最後에 無限한 密度의 한 點으로 崩壞하는 現象이 일어나고 그 結果로 생겨나는 天體가 블랙홀이다.

儼然히 實存하는 天體인 블랙홀을 說明하는 過程에서 슈바르츠실트 半지름의 例로 太陽과 地球를 드는 건 直觀的인 理解에는 도움이 될지는 모르겠지만 자칫 宇宙에 이렇게 작은(가벼운) 블랙홀이 存在한다고 생각하게 할 危險性이 있지 않을까. 그렇다면 가장 가벼운 블랙홀의 質量은 어느 程度일까.

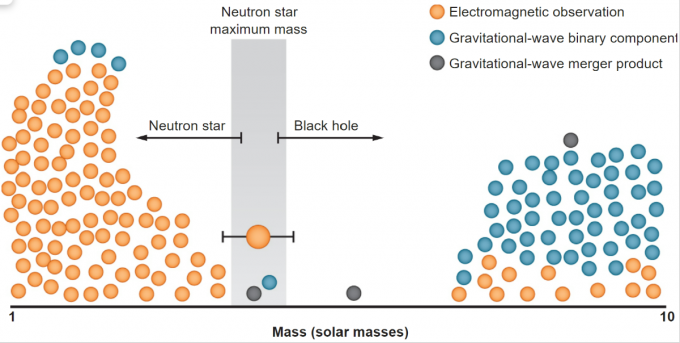

不過 數年 前까지 電磁氣波 觀測 結果(朱黃色)는 놀랍게도 2~5倍 사이에 中性子별度 블랙홀도 存在하지 않아 ‘質量 空白’으로 불리며 이를 說明하는 여러 假說이 나왔다. 그런데 最近 數年 사이 重力波 觀測(파란色과 灰色)으로 이 區間의 天體가 發見되면서 두 天體의 境界가 다시 關心을 끌고 있다. 지난週 學術誌 ‘사이언스’에는 電磁氣波 觀測으로 이 範圍에 屬하는 天體의 存在(太陽質量의 2.09~2.71倍)가 確認됐지만 中性子별인지 블랙홀인지는 아직 모른다. 사이언스 提供

● 太陽質量의 2~5倍는 없었지만

별의 크기에 따른 一生을 整理한 資料를 보면 太陽質量의 0.08倍에서 8倍 사이의 별의 最後가 白色矮星이고(따라서 太陽의 최후이祈禱 하다) 太陽質量의 8倍에서 25倍 사이가 中性子별이고 25倍는 넘어야 重力崩壞가 일어나 블랙홀이 된다. 그렇다면 가장 가벼운 블랙홀의 質量이 太陽의 25倍란 뜻일까.

質量이 큰 별들은 超新星爆發을 일으킨 뒤 中心이 修築해 中性子별 또는 블랙홀이 된다. 爆發 過程에서 엄청난 量의 粒子가 四方으로 흩어지므로 中心에 남은 天體의 質量은 元來 별보다 훨씬 적다. 다만 中性子별과 블랙홀을 나누는 重力崩壞가 일어나는 質量의 境界를 두고 여러 假說이 나왔다.

例를 들어 數學의 觀點에서 計算한 슈바르츠실트의 假說에 따르면 블랙홀의 最小 質量은 太陽의 1.4倍이지만 중성자 사이의 反撥이라는 物理的 變數를 考慮한 오펜하이머는 1.5~3倍로 推定했다. 그 뒤에도 많은 理論 硏究가 있었고 2017年 日本 硏究팀은 2.15~2.25倍로 좁힌 結果를 내놓았다.

宇宙에서 觀測된 주기적인 電波를 내보내는 天體인 펄서가 빠르게 自轉하는 中性子별이라는 게 밝혀지고 블랙홀도 여러 觀測 데이터를 分析해 間接的으로 存在를 確認할 수 있게 되면서 中性子별과 블랙홀의 質量 데이터가 나오기 始作했다.

그 結果 흥미로운 패턴이 나왔다. 中性子별의 質量은 太陽의 2倍를 넘지 않았고 블랙홀의 質量은 太陽의 5倍를 넘었다. 質量이 太陽의 2倍에서 5倍 사이 範圍에는 中性子별度 블랙홀도 存在하지 않았다. 이런 現象을 ‘質量 空白(mass gap)’이라고 부른다.

質量 空白 現象을 說明하는 假說이 몇 가지 나왔지만 그다지 說得力이 있어 보이지는 않는다. 例를 들어 超新星爆發에 隨伴하는 對流가 粒子를 휩쓸어가는 過程에서 太陽의 2倍에서 5倍 사이 範圍의 殘骸가 남을 수 없어 여기에 該當하는 블랙홀이 없다는 假說이 있다.

● 重力波 觀測으로 空白 메워져

그런데 2015年 重力波 檢出에 成功하고 그 뒤 重力波 分析을 통한 블랙홀 觀測이 急增하면서 質量 空白 假說이 흔들리고 있다. 太陽의 2倍에서 5倍 사이 範圍의 高密度 天體가 하나둘 報告되고 있기 때문이다. 그럼에도 質量 空白 假說이 完全히 廢棄된 것은 아니다. 왜 그럴까.

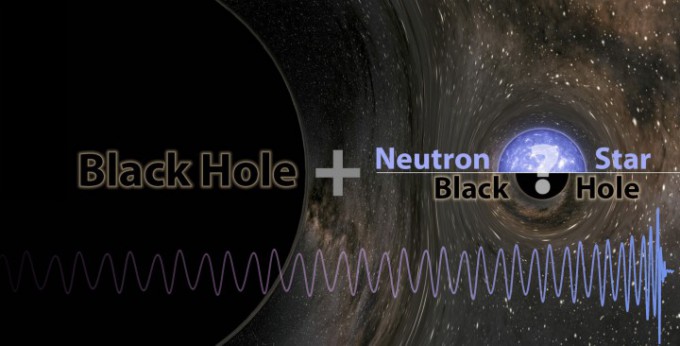

2019年 8月 14日 檢出된 重力波를 分析한 結果 各各 太陽質量의 23倍와 2.6倍인 天體가 倂合한 事件으로 밝혀졌다. 무거운 天體(왼쪽)는 블랙홀이 確實하지만, 質量 空白 範圍인 가벼운 天體(오른쪽)는 中性子별인지 블랙홀인지 如前히 모르는 狀態다. 버밍엄臺 提供

重力波는 서로 짝을 이룬 별, 卽 雙性이 합쳐지는 過程에서 發生한다. 重力波가 檢出될 程度의 時空間을 攪亂하는 破壞力이 있으려면 두 별의 質量과 密度가 꽤 커야 한다. 따라서 只今까지 檢出한 重力波는 大部分 두 블랙홀 사이의 倂合에서 나왔고 드물게 블랙홀과 中性子별 사이 또는 中性子별 사이의 倂合에서 나왔다.

그런데 2019年 8月 14日 檢出된 重力波를 分析해서 나온 두 天體의 質量은 各各 太陽의 23倍와 2.6倍였다. 무거운 天體는 明白히 블랙홀이지만 質量 空白 範圍에 들어가는 가벼운 天體의 實體는 模糊하다. 빠르게 回轉하는 中性子별이라면 電波가 觀測돼야 하는데, 當時 重力波가 나온 方向에서 電波望遠鏡이 捕捉한 天體는 없었다.

한便 重力波 檢出 데이터를 分析하는 過程에서 두 中性子별이 합쳐지면서 생겨난 天體의 質量이 質量 空白 範圍에 들어가는 事例도 나왔다. 最初의 中性子별 倂合 觀測인 2017年 8月 17日 重力波 檢出의 境遇, 各各 太陽質量의 1.1倍와 1.6倍인 두 中性子별이 합쳐진 事件이다.

그 뒤 합쳐진 天體를 分析한 結果 太陽質量의 2.46倍인 것으로 推定된다. 2019年 4月 25日 觀測된 重力波 亦是 두 中性子별이 倂合하는 過程에서 나온 것으로, 둘의 質量을 합치면 太陽의 3.4倍로 質量 缺損 範圍의 한 가운데다.

한便 2019年에는 X선 觀測으로 巨星과 짝을 이룬 太陽質量 3.3倍인 天體의 存在가 確認됐다. 이 天體 自體에서는 어떤 波長 範圍의 電磁氣波度 나오지 않아 블랙홀일 可能性이 크지만 저자들은 論文에서 只今까지 알려지지 않은 類型의 中性子별日 可能性도 排除하지 않았다.

亦是 2019年 가장 무거운 中性子별이 報告됐다. 電波 觀測으로 確實히 中性子별로 確認된 이 天體의 質量은 太陽의 2.17倍로 推定돼 그때까지 記錄이었던 2.01倍를 훌쩍 뛰어넘었다. 그 뒤 精密한 計算 結果 2.08倍로 若干 가벼워졌다. 지난 2022年에는 太陽質量의 2.35倍인 펄서(빠르게 回轉하는 中性子별)를 發見했다는 論文이 登錄돼 話題가 됐지만 여전히 學術誌에 실리지 않은 것으로 보아 確實하지는 않은 것 같다.

● 펄서의 同伴星 實體는

지난달 學術誌 ‘사이언스’에는 質量 空白 範圍의 同伴星을 지닌 펄서를 觀測했다는 硏究 結果가 실렸다. 硏究者들은 여러 觀測 데이터를 分析해 이 雙星系의 質量을 太陽의 3.887倍로 推定했는데, 펄서의 質量은 太陽의 1.17~1.79倍다. 同伴星의 質量이 太陽의 2.09~2.71倍다.

萬一 同伴星이 主系列星(現在 太陽이 屬하는)이라면 可視光線 範圍의 電磁氣波가 檢出돼야 하지만 이 領域의 觀測 데이터를 샅샅이 뒤져봐도 찾지 못했다. 따라서 同伴星 亦是 中性子별 아니면 블랙홀일 것이다. 推定 質量의 中間값이 太陽質量의 2.35倍이므로 中性子별이라면 가장 무거운 記錄이고 블랙홀이라면 가장 가벼운 記錄이다.

質量 空白 範圍에 該當하는 高密度 天體가 發見된다고 해서 質量 空白 假說이 廢棄되는 건 아니다. 卽 超新星爆發을 同伴하는 별의 一生의 마지막 段階에서 생겨난 게 아니라 두 별의 倂合으로 생겨난 것일 수 있기 때문이다. 앞서 重力波 觀測으로 倂合한 天體로 確認된 것은 勿論이고 倂合되기 前 同伴聖徒 以前에 두 별이 합쳐진 結果 생겨난 것일 수 있다.

太陽에서 4萬 光年 떨어져 있는 球狀星團 NGC 1851(寫眞)에 存在하는 펄서 PSR J0514-4002E의 觀測 데이터를 分析한 結果 質量이 太陽의 2.35倍인 高密度 同伴星이 確認됐다. 이는 只今까지 알려진 가장 무거운 中性子별이거나 가장 가벼운 블랙홀이다. 위키미디어 提供

이番에 觀測된 펄서는 球狀星團 NGC 1851의 構成員이다. 球狀星團은 별의 密度가 매우 높아 雙星系 사이의 파트너 交換이 일어날 수 있다. 卽 太陽質量의 2.09~2.71倍로 推定되는 同伴星은 過去 雙星系가 倂合돼 생긴 天體로, 가까운 곳의 펄서와 다시 雙星系를 이룬 것일 수 있다. 2019年 檢出된 重力波를 分析해 推定한, 太陽質量 23倍 블랙홀과 짝을 이룬 2.6倍 天體 亦是 過去 雙星系가 倂合돼 생긴 작은 블랙홀(또는 中性子별)일 수 있다.

앞으로도 質量 空白 範圍의 天體가 더 많이 觀測될 것이다. 果然 質量 空白 假說이 살아남을 수 있을지 지켜볼 일이다.

※ 筆者紹介

강석기 科學칼럼니스트.

LG生活健康硏究所에서 硏究員으로 勤務했고 2000年부터 2012年까지 동아사이언스에서 記者로 일했다. 2012年 9月부터 프리랜서 作家로 活動하고 있다. 지은 冊으로 《姜碩期의 科學카페》(1~10卷), 《生命科學의 起源을 찾아서》, 《植物은 어떻게 作物이 되었나》가 있다.