Иван-дурак. Иллюстрация

Michael Sevier

к сказке Льва Толстого, 1916 г.

Иван-дурак. Иллюстрация

Michael Sevier

к сказке Льва Толстого, 1916 г.

Чёрт

? в

славянской мифологии

злой

[1]

дух

[2]

[3]

. Под различными прозвищами и синонимами является

персонажем

огромного количества сказок

Восточной Европы

, самый популярный персонаж русской

демонологии

[4]

.

Этимология

Этимология слова долгое время оставалась спорной

[5]

.

Фольклорист и историк

А. Н. Афанасьев

предполагал, что слово

≪чёрт≫

происходит от

≪чёрный≫

? названия цвета, обычно ассоциирующегося со злом

[6]

. Однако, ≪чёрный≫ было всего лишь

эвфемизмом

для чёрта

[7]

[8]

. По

Фасмеру

, праславянское *

?ьrtъ

? ≪проклятый≫, родственно

лит.

kyr?ti

≪злиться≫

[9]

, гипотеза происхождения от

лат.

curtus

, ≪короткий, обрубленный≫, менее вероятна

[7]

.

Сербский лингвист

Любинко Раденкович

[серб.]

считает, что слово ≪чёрт≫ в русском языке является полонизмом чешского происхождения, попавшим в русский лексикон напрямую из польского или же через украинский язык в конце XVI ? начале XVII века; в заимствованном из Польши литературном памятнике XVII века ≪Великое Зерцало≫ содержится повесть ≪яко не подобаетъ рабовъ звати: поиди, чертъ, или д?аволъ≫

[10]

.

По мнению лингвиста и филолога

И. С. Якубовича

, праславянское

*?ьrtъ

является производным от глагола

*?ersti / ?ьrt?

≪чертить, бороздить≫. Данная деривация совместима с гипотезой о том, что

*?ьrtъ

первоначально являлся божеством, отвечавшим за предначертание человеческой судьбы (ср. классическое армянское

groł

, досл. ≪писатель≫, употреблявшееся в данной функции). Из типологических соображений вероятно, что дальнейшая демонизация славянского ≪чертёжника≫ была связана с переосмыслением его функции как

ангела смерти

[11]

.

Использование слова в русском языке

Слово

чёрт

не встречается в письменных памятниках древнерусского языка

[9]

. Впервые оно зафиксировано Р. Джеймсом в русско-английском словаре-дневнике 1618?1619 годов: ≪6:9:tchort ? diavolo≫.

Прозвище

Чёрт

более старинное: ≪Васко Чёрт≫ зафиксировано в 1495 году

[9]

.

У восточных славян часто выступает синонимом понятиям

бес

[a]

[b]

и близок понятию

дьявол

[2]

[12]

[13]

.

Слово ≪чёрт≫ имеет множество аналогов и синонимов:

дьявол

[2]

[12]

[13]

(так же персонажа называют в англ. языке ?

devil

),

сатана

[14]

[15]

[16]

,

анчутка

[17]

[18]

[19]

беспятный, просто ≪беспятный≫, козлоногий

[20]

,

бес

,

нечистый

, лукавый, окаянный. При этом, однако, значения этих слов не всегда тождественны.

К чёрту близки образы балтийского

велняса

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

(

лит.

velnias

),

шайтана

у исламских народов,

сурта

германо-скандинавов.

Зачастую чертями называют широкий пласт существ

[27]

[15]

[3]

[28]

. Почти всегда в народной мифологии они отождествляются с

лешими

[15]

[3]

[27]

[28]

,

водяными

[15]

[3]

[27]

[28]

и

русалками

,

банниками

[27]

,

домовыми

[3]

[27]

, духом превращающими людей в

ходячих мертвецов

[27]

, иногда отождествляются с гномами

[15]

и эльфами

[15]

. Однако домовой считался более добрым ≪обрусевшим чёртом≫

[29]

, характерные для чёрта облик и

оборотничество

к нему употребляются реже; ср. также с

шишком

и

херт-суртом

? домовым некоторых финно-угорских и поволжских народов

[30]

.

Как имя демона

ада

имя чёрта не полагалось произносить вслух, по крайней мере ? без особого повода

[28]

. Считалось, что простого упоминания чёрта достаточно, чтобы он услышал это и приблизился к неосторожному человеку, а то и навредил ему. Поэтому в обыденной речи, поминая чёрта, часто использовали

эвфемизмы

, например

лукавый

,

нечистый

,

неназываемый

,

враг рода человеческого

,

шут

и другие, см. выше.

В. И. Даль

[14]

и

С. В. Максимов

[16]

перечисляют свыше сотни имен-эвфемизмов

[31]

.

Ещё в XIX веке

≪чёрт≫

имело двоякий смысл. С одной стороны оно было довольно сильным

ругательством

и

оскорблением

, как и

≪devil≫

в английском языке. Консервативные люди того времени иногда связывали его с различными пугающими механизмами и дикими местами, например, с ≪

чёртовым колесом

≫ и десятками

древних каменных арочных

[

источник не указан 341 день

]

≪

чёртовых мостов

≫

[32]

, верили, что чёрт, водяной и русалки живут на

мельницах

[33]

, в таком смысле синонимы слова используется поныне, например: ≪

шайтан-труба

≫, ≪

сады дьявола

≫. В советской литературе 1920-х гг. ругательства часто классифицируются как ≪дальше чёрта≫ (см. например, Н. Огнев ≪Дневник Кости Рябцева≫). Иногда это слово применяют при удивлении работоспособностью и мастерством кого-либо (≪работает как чёрт≫)

[34]

. В настоящее время

чертями

могут обзывать субъективно неприятных и не авторитетных людей

[35]

[36]

.

Образ в мифологии

Изображение дьявола в

Гигантском кодексе

, начало XIII века

Изображение дьявола в

Гигантском кодексе

, начало XIII века

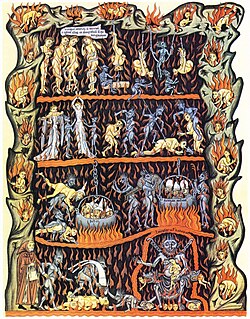

Ад

.

Миниатюра

из рукописи ≪Сада утех≫

Геррады Ландсбергской

(1175)

Ад

.

Миниатюра

из рукописи ≪Сада утех≫

Геррады Ландсбергской

(1175)

В христианской народной мифологии сложились давние и устойчивые представления о внешнем виде чертей, точнее их телесного образа, так как черти ? ещё и

злые духи

. В представлениях о чёрте сохранились остатки

индоевропейской мифологии

[

уточнить

]

с наложением более позднего христианского представления, что все языческие божества являются

демонами

и олицетворяют злое начало, и смешались с иудеохристианскими представлениями о

Дьяволе

и

падших ангелах

. В представлениях о чёрте прослеживается сходство с

греческим

Паном

? покровителем скотоводства, духом полей и лесов, и

Велесом

(прибалт.

Вяльном

). Однако христианский чёрт, в отличие от своих языческих прототипов, не является покровителем скотоводства

[26]

, а является вредителем людям. Черти в поверьях принимают вид животных старого культа ? козлов,

волков

,

псов

,

воронов

,

змей

и т. д.

[

источник не указан 3368 дней

]

Считалось

[

когда?

]

, что черти имеют в целом человекоподобную (

антропоморфную

) внешность, но с добавлением некоторых фантастических или чудовищных деталей. Наиболее распространённый облик идентичен изображению античных

Пана

,

фавнов

и

сатиров

? рога, хвост и козлиные ноги или копыта, иногда шерсть, реже свиной пятачок, когти, крылья летучей мыши и т. п.

Гераклит-парадоксограф

, неизвестный античный автор, живший не раньше III века до н. э., рационализируя античные мифы, писал, что прообразы чёрта ? Пан и сатиры ? это люди, которые не мылись и испускали зловоние, от того считалось, что они покрыты козьим мехом и ходят на козьих ногах

[37]

. Нередко их описывают с горящими как угли глазами.

[

источник не указан 3368 дней

]

В таком виде черти изображены на многочисленных картинах, иконах, фресках и книжных иллюстрациях как в Западной, так и в Восточной Европе

[

источник не указан 3368 дней

]

. В

православной

агиографической

литературе черти описываются преимущественно в виде

эфиопов

[38]

.

Сказки повествуют, что чёрт служит

Люциферу

, к которому мгновенно летает в

преисподнюю

. Он охотится на людские

души

, которые обманом, введением во

грех

или договором пытается получить у людей, хотя в литовских сказках такой сюжет единичен

[39]

. При этом чёрт обычно оказывается одурачен героем сказки. Одно из известных древних упоминаний о продаже души и изображение персонажа содержит

Гигантский кодекс

начала XIII века.

Являются

хтоническими

персонажами ? обитают не только в подземном мире, но и воде,

омуте

[23]

[24]

[40]

.

Обладают широкими способностями к оборотничеству, невидимости, полётам. Могут превращаться в различных существ и людей, в камни и предметы

[15]

[3]

[28]

.

Черти стерегут драгоценные

клады

, это описано, например, в произведениях ≪

Ночь перед Рождеством

≫ (1832), ≪Скрипач в аду≫ и др. балто-славянских сказках. Этим они похожи на

гномов

германо-скандинавского фольклора

[15]

. Иногда, являясь в облике человека, платят за услуги кучей мусора или навоза, которую люди выкидывают, но с рассветом видят, что не выкинутые остатки мусора превратились в золото

[41]

.

Славянская мифология

Персонаж ≪чёрт≫ во время

колядования

.

Белгородская область

, 2012 г.

Персонаж ≪чёрт≫ во время

колядования

.

Белгородская область

, 2012 г.

Существует много

русских народных сказок

об этом персонаже. Это ≪Шабарша≫ и ≪Чёрт-заимодавец≫ схожего сюжета, это ≪Чёрт и мужик≫, ≪Солдат и чёрт≫ и другие

[42]

, а также ≪

Сказка о попе и о работнике его Балде

≫ (1831)

А. С. Пушкина

. Он предстаёт комическим персонажем, в надежде заполучить душу тщательно работает по договору с кем-либо, но постоянно обманывается с помощью мужицкой смекалки

[43]

.

В русских и славянских сказках облик чёрта почти не описан. Но это ярко сделал

Н. В. Гоголь

в повести ≪Ночь перед Рождеством≫:

Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая всё, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто чёрт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.

Дальше по сюжету чёрт также обзывается

≪немец проклятый≫

. Он водится с

ведьмами

, которые в ряде других сказок летают на нём на

шабаш

. Пролетает через дымоход. Боится христианского креста,

знамения

и

святой воды

. Исчезает с третьим криком петухов и первыми лучами солнца.

Прибалтийская мифология

Славянская мифология близко связана с прибалтийской мифологией, поскольку во времена Средневековья значительная часть Восточной Европы входила в состав

Великого княжества Литовского

,

Западной Руси

и

Речи Посполитой

, а затем эти территории входили в Российскую империю.

В прибалтийской мифологии чёрта называют

ве?лняс, велинас, велнс

(

лит.

velnias, v?linas

;

латыш.

velns

), что значит ≪чёрт≫

[44]

, ≪

дьявол

≫

[22]

[23]

. Он является постоянной жертвой

Перкунаса

(подобно антагонизму славянского

Велеса

и

Перуна

), метающего в него молнии, при этом велняс пытается прятаться у людей, в которых эти молнии зачастую попадают

[45]

. С начала XX века фольклористы собрали сотни сказок о нём, имеющих бесчисленное число вариаций

[46]

. Часто в сказках он является как

пан

[47]

и выглядит как немецкий землевладелец

[48]

. Но иногда у него видны рожки, копыта и он покрыт шерстью

[22]

[49]

[41]

. Умение играть на дудке

[50]

[51]

в сочетании с частым присутствием домашнего скота в сюжетах о велнясе, делает его одним из пасторальных индоевропейских божеств ? покровителей домашних

[52]

животных, таких как

Фавн

,

Пушан

, греческий

Пан

[53]

, и славянский

Велес

, с которым он имеет общий корень

*vol- *vel-

[54]

. В нескольких сказках он превращается в чёрного кота или предстаёт в образе ягнёнка. Не боится солнечного света.

В основном велняс вредит людям ? пытается повесить, искалечить, заманить в болото. Литовские сказки довольно характерны жестокостью мифических существ к людям, в отличие от сказок других народов

[55]

. Например, велняс, являясь в образе пана, приглашает прохожего мужика или музыканта на свадьбу, где с другими панами и паночками веселится и часто мажет глаза какой-то мазью. Когда мужик тоже мажет глаз, то видит, что находится среди чертей на болоте или среди вьюги в буреломе. Если кто-то видит невидимого велняса, тот спрашивает, ≪каким глазом меня видишь?≫, и после ответа выкалывает его. Зачастую становясь невидимым, толкает посетителей в корчме, провоцируя этим драку. Или мужику пытается повесить на шею праздничное полотенце, от которого тот уворачивается, подставив ногу, и тут же приходит в себя подвешенным на ветке на удавке за ногу

[56]

.

В латышских сказках и легендах велняс изображается с коровьим хвостом, козлиными ногами и рогами. Ему часто приписывают огромную силу, но его самый большой недостаток ? честность и глупость. Он беспокоит людей, но в результате всегда оказывается в проигрыше, потому что его легко перехитрить. В фольклоре велняс ассоциируется с влажными местами, а также большими деревьями, камнями, пещерами и пнями

[57]

.

См. также

Примечания

- ↑

/…/ кликушество, любовные недуги (блудный бес), пьянство (пьяный бес). Эти функции беса сходны с функциями чёрта, лихорадки. В позднейших христианских легендах бес наносит нравственный вред (отвлечение от молитв, лесть, козни, внушение ложных помыслов.) В устных пересказах заклинательных легенд беса заменяет чёрт. Книжные и народные легенды о бесе и о чёрте имеют сходные мотивы: сотворение мира, свержение падших ангелов с неба и др. Взаимозаменяемы Бес и чёрт в молитвах и заговорах. В фольклоре

бес

'нечистый дух' употребляется под влиянием книжной традиции (≪бес вселился≫, ≪бес попутал≫).

Бес в народной демонологии

представляется особым персонажем, отличным от чёрта, дьявола и беса книжной традиции. У вост. славян чёрт и бес ? синонимы (ср.

лысый бес ? лысый чёрт

;

хромой бес ? хромой чёрт

, общие эвфемизмы:

злой, нечистый, беспятый

). Общие у беса и чёрта внешние черты. Бес ? родовое название всех демонологических персонажей

иконографические типы

… зубчатые крылья, хвостик, длинные когти, высунутый язык, остроконечная голова, волосы шишом (ср. рус. диалектное шиш, шишко 'чёрт')', рожки (не ранее XVII в.), с XVII в. ? фантастические костюмы. С начала XVIII в. изображения бес превращаются в живописную характеристику греха, порока (бес пьянства ? обрюзглый Силен, бес обжорства ? со свиным рылом).

- ↑

Другой мотив, характеризующий чёрта, ? вселение в тело человека (живого или умершего). Это действие может восприниматься как злонамеренное, причиняющее вред человеку, или же как потребность бестелесного злого духа обрести защитную телесную оболочку (например, в ситуации, когда он прячется от преследований грома). Рассказы о людях, проглотивших с едой или питьём незримого беса и ставших бесноватыми, или об изгнании из пострадавших злого духа, имеют широкую сферу бытования как в фольклорной, так и в книжной традиции. Одним из наиболее популярных в Полесье является сюжет о том, как сын изгоняет чёрта из тела умершего отца-колдуна, вылив на усопшего горячую воду. Особенно близки к полесским демонологические поверья, записанные на Русском Севере, где точно так же размыты границы между отдельными персонажными типами, а вся нечистая сила осмысляется как множество однотипных по своим характеристикам духов, объединённых общим названием

черти, бесы

(или местными терминами ?

шишки?, анчутики, ичетики, кузутики, хохлики, кулеши

и т. п.). По мнению лингвистов, названия

леший, водяной, домовой

могли появиться в русском языке в сравнительно позднее время как конкретизация более раннего и обобщённого слова

бес

(ср.

бес-хороможителъ, бес во дворе, водяная сила

) [Черепанова 1983: 81]. Таким образом, недостаточная степень индивидуализации образов нечистой силы, смешение их в обобщённом образе чёрта (беса), как нам кажется, отражает одну из ранних стадий формирования народных демонологических представлений, связанных с категорией ≪нечистых≫ покойников.

- Источники

- ↑

Питина С. А., 2002

.

- ↑

1

2

3

Березович, Виноградова, 2012

, с. 519.

- ↑

1

2

3

4

5

6

Чёрт // Мифы народов мира, 1988

.

- ↑

Померанцева Э. В., 1975

, с. 118.

- ↑

Питина С. А., 2002

, с. 74?75.

- ↑

Афанасьев А. Н.

≪Поэтические воззрения славян на природу≫. ? М.: 1865?1869. ? Том 3, глава 22.

- ↑

1

2

Черт

//

Этимологический словарь русского языка

=

Russisches etymologisches Worterbuch

:

в 4 т.

/ авт.-сост.

М. Фасмер

; пер. с нем. и доп. чл.‑кор. АН СССР

О. Н. Трубачёва

, под ред. и с предисл. проф.

Б. А. Ларина

[т. I]. ? Изд. 2-е, стер. ?

М.

:

Прогресс

, 1986?1987.

- ↑

Чёрт // Этимологический словарь Русского языка. А.Ситникова. 2005

- ↑

1

2

3

Черных П. Я.

Чёрт

Архивная копия

от 15 сентября 2015 на

Wayback Machine

// Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 1999. ? С. 384.

- ↑

Любинко Раденкович. Черт и/или межевой: о наименовании беса ≪черт≫ у славян // Wiener Slavistisches Jahrbuch. ? Band 2(2014). ? S. 152?162.

- ↑

Якубович И. С.

Славянский чертёжник: этимология слов *?ьrtъ ‘чёрт’

// Вопросы языкового родства. ? 2016. ?

Т. 14

,

№ 3?4

. ?

С. 279?291

.

Архивировано

7 ноября 2017 года.

- ↑

1

2

Серебряная И. Б.

Слово чёрт в русской мифологии и в памятниках русской письменности

Архивная копия

от 25 мая 2018 на

Wayback Machine

- ↑

1

2

Померанцева Э. В., 1975

, с. 119.

- ↑

1

2

Даль, 1882

, Чёрт.

- ↑

1

2

3

4

5

6

7

8

ЭСБЕ, 1890?1907

.

- ↑

1

2

Максимов, 1903

, с. 4.

- ↑

Анчутки

//

Толковый словарь живого великорусского языка

:

в 4 т.

/ авт.-сост.

В. И. Даль

. ? 2-е изд. ?

СПб.

: Типография

М. О. Вольфа

, 1880?1882.

- ↑

Иванов В. В.

,

Топоров В. Н.

Анчутка // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. ?

М.

: Эллис Лак, 1995. ?

С. 35

. ?

ISBN 5-7195-0057-X

.

- ↑

Чёрт // Мифологический Словарь, 1990

.

- ↑

Артёмов В.В.

Мифы и предания славян

. ? ОЛМА Медиа Групп. ? С. 247. ? 304 с. ? (Классика в иллюстрациях). ?

ISBN 978-5-373-04657-2

.

Архивировано

9 января 2022 года.

- ↑

Литовско-русский словарь = Lietuvi??rus? kalb? ?odynas. ? 2014.

:

≪velnias ? чёрт; дьявол≫

Латышско-русский словарь=Latvie?u-krievu v?rdn?cu, 2014:

≪velns = чёрт; бес≫

Латышско-русский словарь=Latvie?u-krievu v?rdn?ca, 2013:

≪velns ? бес, дьявол, сатана, чёрт≫

Малый латышско-русский словарь=Latvie?u-krievu v?rdn?ca, 2014:

≪velns ? бес; дьявол; чёрт; лукавый; враг≫

- ↑

1

2

3

Велняс

/

В. В. Иванов

,

В. Н. Топоров

//

Мифы народов мира

: Энцикл. в 2 т. / гл. ред.

С. А. Токарев

. ? 2-е изд. ?

М.

:

Советская энциклопедия

, 1987. ? Т. 1 : А?К. ? С. 228.

- ↑

1

2

3

Kreg?dys R.

Прусс. Curche: этимология теонима, функции божества; проблематика установления культовых соответствий на почве обрядовой традиции восточно-балтийских, славянских и других индоевропейских народов

//

Studia Mythologica Slavica

. ? Ljubljana:

Словенская академия наук и искусств

, 2009. ? Т. XII. ? С. 294?295.

Архивировано

21 февраля 2015 года.

- ↑

1

2

Разаускас Д.

Мифологическая составляющая славянской ихтиологической терминологии

//

Studia Mythologica Slavica

. ? Ljubljana:

Словенская академия наук и искусств

, 2009. ? Т. XII. ? С. 322?323.

Архивировано

21 февраля 2015 года.

- ↑

Цветок папоротника, 1989

, комментарий к Предисловию Н. Велюса, с. 5.

- ↑

1

2

Велюс, 1981

.

- ↑

1

2

3

4

5

6

Виноградова Л. Н. Полесская народная демонология, 2001

, с. 23, 34-39, 42-43.

- ↑

1

2

3

4

5

Померанцева Э. В., 1975

.

- ↑

Померанцева Э. В., 1975

, с. 98?99.

- ↑

Басилов В. Н.

Херт-сурт // ≪

Мифы народов мира

≫

- ↑

Померанцева Э. В., 1975

, с. 132.

- ↑

Амфитеатров, 1911

, часть ≪

Государство, силы и средства дьявола

≫.

- ↑

Седакова И. А.

Мельница

Архивировано

3 апреля 2015 года.

// Славянская мифология

- ↑

Чёрт // Толковый словарь Ожегова. / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова, ? 1949?1992.

- ↑

Чёрт // Словарь русского арго. ? ГРАМОТА.РУ. В. С. Елистратов. 2002

- ↑

Хабаров А. И.

Словарь тюремного жаргона. Чёрт / Тюрьма и зона

- ↑

Гераклит-парадоксограф

.

О невероятном: XXV. О панах и сатирах

Архивная копия

от 21 октября 2015 на

Wayback Machine

- ↑

≪Вид бесов≫.

(неопр.)

Дата обращения: 18 апреля 2016.

Архивировано

27 апреля 2016 года.

- ↑

Цветок папоротника, 1989

, с. 102.

- ↑

≪

Сказка о попе и о работнике его Балде

≫

А. С. Пушкина

, ≪Шабарша≫, польская ≪О рыбаке и чёрте≫

- ↑

1

2

Цветок папоротника, 1989

.

- ↑

≪Русские Народные Сказки≫/Сост., вступ. ст. и прим. В. П. Аникина.-М.: Правда, 1985.- 576 с., ил.

≪Русские Народные Сказки по изданию

А. Н. Афанасьева

в трёх томах≫/Вступ. ст. и словарь В. П. Аникина.-М.: Худож. лит., 1977.- 348 с., ил.

- ↑

Польские народные сказки, 1980

, с. 10, предисловие Я. Мяцусовича.

- ↑

Велняс /

Иванов В. В.

,

Топоров В. Н.

//

Мифологический словарь

/ гл. ред.

Е. М. Мелетинский

. ?

М.

: Советская энциклопедия, 1990. ? С. 121. ?

ISBN 5-85270-032-0

.

- ↑

Цветок папоротника, 1989

, Часть ≪Перкунас и вяльняс≫.

- ↑

Цветок папоротника, 1989

, с. 327?337: По данным ≪

Каталога-картотеки литовского повествовательного фольклора

≫ на 1986 г., составленного Б. Кербелите,

Институт литовской литературы и фольклора

, на основании каталогов А. Аарне и С. Томпсона.

- ↑

Цветок папоротника, 1989

, Часть ≪Вяльняс≫.

- ↑

Haralds Biezais

[латыш.]

.

Baltic religion: The Devil

(неопр.)

.

Encyclopaedia Britannica

. Дата обращения: 4 марта 2021.

Архивировано

5 марта 2021 года.

- ↑

Цветок папоротника, 1989

, Части ≪Перкунас и Вяльняс≫, ≪Вяльняс≫.

- ↑

Велюс, 1981

, с. 266.

- ↑

Топоров В. Н.

Ещё раз о Велесе-Волосе в контексте ≪основного мифа≫ //

Балто-славянские языковые отношения в историческом и ареальном плане: Тезисы докладов Второй Балто-славянской конференции.

. ?

М.

:

Наука

, 1983. ?

С. 55

.

- ↑

Велюс, 1981

, с. 267.

- ↑

Велюс, 1981

, с. 265?266.

- ↑

Велюс, 1981

, с. 268.

- ↑

Даль В. И.

Введение //

О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа

, 1880.

- ↑

Цветок папоротника, 1989

, сказание ≪За ногу подвешенный≫, и ряд других про удавленников.

- ↑

Velns

// Latvie?u folkloru

Литература

- Амфитеатров А. В.

Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков

. ? 1911.

- Виноградова Л. Н.

Полесская народная демонология на фоне восточнославянских данных

// Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. ?

М.

: ≪Индрик≫, 2001. ? С. 10?49.

- Н. Велюс

.

Стадо вяльняса = Velnio banda : [пер. с

лит.

] //

Балто-славянские исследования. 1980

/ отв. ред.

Вяч. Вс. Иванов

;

Институт славяноведения РАН

. ?

М.

:

Наука

, 1981. ? С. 260?269. ? (

Балто-славянские исследования

; 1972?2014).

- Перкунас и вяльняс ; Вяльнясы

// Цветок папоротника: Литовские мифологические сказания = Laumi? dovanos: Lietuvi? mitologin?s sakm?s, 1979 / Сост. и авт. предисл.

Н. Велюс

, перевод с литов.

Е. А. Соловьёвой

; Ил.

Р. Велювене

. ? Вильнюс: Вага, 1989. ? С. 60?66, 68?133. ? 374 с. ?

15 000 экз.

?

ISBN 5-415-00419-X

.

- Максимов С. В.

Черти-дьяволы (Бесы)

//

Нечистая, неведомая и крестная сила

. ? 1903.

- Никифоровский Н. Я.

Нечистики : Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе

. ? Вильна: Н. Мац и К

о

, 1907.

- Орлов М. А.

История сношений человека с дьяволом

. ?

М.

, 1904.

- Питина С. А.

Семантико-культурологическая классификация мифологем

//

Концепты мифологического мышления как составляющая концептосферы национальной картины мира

. ? Челябинск:

Челябинский государственный университет

, 2002. ? С. 46?88. ? 191 с.

- Померанцева Э. В.

Образ чёрта в русской устной прозе

//

Мифологические персонажи в русском фольклоре

/ Институт этнографии им. Н Н. Миклухо-Маклая, Академия наук СССР. ?

М.

: Наука, 1975. ? С. 118?149, 177?181.

- Польские народные сказки: Сборник. Пер. с пол

/ Сост. А. Щербакова; Вступ. статья Я. Мяцусович; Оформ. художн. А. Гасникова. ?

Л.

: Худож. лит., 1980. ? 328 с.

- Попов М.

Бестиарий. Бесы и черти

//

Мир фантастики

. ?

№ 7 (71); июль 2009

. ?

С. 126?130

.

- Якубович И. С.

Славянский чертёжник: этимология слав. *?ьrtъ ‘чёрт’

// Вопросы языкового родства. 2016. № 14/3-4.

Ссылки

Ссылки на внешние ресурсы

|

|---|

| |

|---|

| В библиографических каталогах

| |

|---|

|

|---|

| Общие понятия

| | |

|---|

| Божества

| Отвергнутая

божественность

| |

|---|

|

|---|

| Духи

| | Категории

| |

|---|

| Места

| |

|---|

| Атмосферные

| |

|---|

| Прочие

| |

|---|

|

|---|

Мифические

существа

| |

|---|

Ритуальные

персонажи

| |

|---|

Мифические

места

| |

|---|

Персонажи

сказок

| |

|---|

Мифические

растения

| |

|---|

| Люди

| |

|---|

Народное

христианство

| |

|---|

Персонажи

книжности

| |

|---|

Примечания:

1

некоторыми учёными оспаривается божественный статус;

2

некоторыми учёными предлагается божественный статус;

3

имя создано гипотетически.

|