Распыление пестицидов в Калифорнии

Распыление пестицидов в Калифорнии

Пестици?ды

(

лат.

pestis

≪зараза≫ +

caedo

≪убивать≫) ? ядовитые вещества, используемые для уничтожения

вредителей

и возбудителей болезней растений, а также различных

паразитов

,

сорняков

, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи,

эктопаразитов

домашних животных,

переносчиков

опасных заболеваний человека и животных. Понятие пестицидов включает:

гербициды

, уничтожающие сорняки;

инсектициды

, уничтожающие насекомых-вредителей;

фунгициды

, уничтожающие патогенные грибы;

зооциды

, уничтожающие вредных теплокровных животных и т.д.

Бо?льшая часть пестицидов ? это

яды

,

отравляющие

организмы-мишени, но к ним относят также

стерилизаторы

(вещества, вызывающие бесплодие) и

ингибиторы

роста. Пестициды также называют

ядохимикатами

,

однако понятие пестицидов поглощает данное определение

[

источник не указан 1614 дней

]

, так как в целом к пестицидам относится широкий ряд химических средств защиты растений. Классификация приведена ниже.

Пестициды относятся к ингибиторам (

каталитическим ядам

биологических катализаторов

ферментов

). Под действием пестицидов часть биологических реакций перестаёт протекать, и это позволяет бороться с болезнями (антибиотики), дольше хранить пищу (

консерванты

), уничтожать насекомых (инсектициды), уничтожать сорняки (гербициды).

Пестициды общетоксического действия, проникающие во все ткани живого организма или растения, называются

системными пестицидами

.

Использование пестицидов востребовано коммерческим интересом промышленного сельскохозяйственного производства, которое ориентировано на такие простые показатели, как стойкость и величина урожая, его хранимость и устойчивость к перевозке. Но не учитывается существенное снижение таких качеств получаемой продукции, как микроэлементный состав, полезность и безопасность для здоровья потребителей. Глобальной проблемой стало и разрушение

биоценозов

в районах применения пестицидов.

На рынке предлагается до 5000 видов пестицидов и 700 химических ингредиентов. По сравнению с началом 40-х гг. XX в., когда были впервые использованы пестициды, их потребление в сельском хозяйстве возросло в десятки раз.

[2]

Пестициды подразделяются на многие группы, в частности:

По химическому составу:

- Неорганические

- Органические

В свою очередь органические пестициды подразделяются на:

- Хлорорганические

- Фосфорорганические

- Металлоорганические

- Алкалоиды

(в частности никотиновые производные и неоникотиноиды)

По целевому назначению помимо токсикантов могут быть комбинированного назначения с:

- Десиканты ? вещества, вызывающие высыхание растений перед уборочными работами;

- Ауксины ? вещества, ускоряющие рост растений;

- Стимулятор корнеобразования ? α-нафтил-уксусная кислота, корневин etc;

- Дефолианты

? вещества, вызывающие опадение листьев растений;

- Инсектициды

? одна из самых крупных групп пестицидов, направленная на уничтожение насекомых-вредителей;

- Регуляторы роста растений

? вещества, которые влияют на рост и развитие растений;

- Протравители зёрен и семян

? вещества, которые используют для предпосевных обработок;

- Фумиганты

? вещества, используемые в газообразном состоянии для борьбы с вредителями и возбудителей болезней, а также для защиты растений;

- Хемостерилизаторы ? вещества, вызывающие стерилизацию насекомых

[3]

.

По способу проникновения, а также по характеру и механизму воздействия на организмы:

- Контактные (непосредственно при соприкосновении)

- Кишечные (вызывают отравление и гибель, попав в организм вместе с пищей)

- Системные (проникают в сосудистую систему, распространяются по ней и вызывают гибель вредителей и возбудителей болезней)

- Фумигативного действия (проникают и отравляют организм через дыхательную систему)

По классу опасности и степени воздействия на окружающую среду

[4]

:

- I категория ? чрезвычайно опасные (напр.

Тератогенные

,

Мутаген

или имеющие время разложения на нетоксичные компоненты более 1 года)

- II категория ? опасные (время разложения на нетоксичные компоненты - 6-12 месяцев)

- III категория ? умеренно опасные

- IV категория ? мало опасные

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях

приводит следующую классификацию чрезвычайно опасных ? Стокгольмская "грязная дюжина":

Характеристика пестицидов, отнесённых к стойким органическим загрязнителям

[

править

|

править код

]

Пестициды применяются главным образом в сельском хозяйстве, хотя их используют также для защиты запасов продовольствия, древесины и других природных продуктов. Во многих странах с помощью пестицидов ведётся химическая борьба с вредителями лесов, а также переносчиками заболеваний человека и домашних животных (например, с

малярийными комарами

).

Наибольшую проблему обезвреживания токсичных промышленных отходов, в том числе и пестицидов, создают вещества (продукты), выделенные в группу стойких органических загрязнителей (СОЗ)

[5]

. Пестицидные препараты, относящиеся к этой группе, обладают преимущественно высокой токсичностью, устойчивы к разрушению в естественных условиях, плохо растворимы в воде, проявляют биокумулятивные свойства в жировой ткани, мобильность в пищевых звеньях и выраженную способность накапливаться в живых организмах.

К препаратам этой группы относятся

альдрин

,

дильдрин

,

эндрин

,

мирекс

,

хлордан

,

гептахлор

,

гексахлорбензол

, ДДТ,

токсафен

[6]

.

Молекула альдрина

Молекула альдрина

Альдрин

(октален;

1,2,3,4,10,10-Гексахлоро-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4-эндо,экзо-5,8-диметанонафталин

)

[7]

? белое кристаллическое вещество без запаха; температура плавления действующего вещества 104,5 °C, технического препарата 45-50 °C; растворимость в воде ? 0,07-0,01 %, хорошо растворим в органических растворителях; в бензоле ? 350 г/100 мл. Летучесть при 20 °C составляет 4,5х10

-5

мг/л, при 40 °C ? 1,36х10

?3

мг/л. Химически стабилен, термически устойчив. При продолжительном нагревании до 240 °C не наблюдается разложения. Малочувствителен к свету. В почве, растениях, организме насекомых и позвоночных альдрин метаболизируется с образованием дильдрина.

Относится к сильнодействующим ядовитым веществам (чрезвычайно опасным), очень опасен при ингаляционном воздействии, а также при поступлении через кожу. ЛД50 при пероральном введении белым крысам находится в пределах 10,6-67 мг/кг. Кумулятивные свойства выражены очень резко. Раздражающими свойствами препарат не обладает. Смертельные дозы для кроликов при поступлении через неповрежденные кожные покровы находятся в пределах 15-150 мг/кг.

Применяется в качестве кишечного и контактного инсектицида для борьбы с

саранчовыми

и почвообитающими вредителями. Инсектицидная активность при хранении не снижается. В герметичной упаковке сохраняется практически неограниченное время.

Дильдрин

(окталокс; 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,5,8-диэндометилен-6,7-эпокси-1,4,4а,5,8,8а-гексагидронафталин) ? белые кристаллы с запахом нафталина. Температура плавления 172?176 °C. Летучесть при 20 °C ? 1х10

-5

мг/м3. Отмечена довольно высокая летучесть дильдрина с обработанных участков, составляющая в первые 12 часов после обработки 650 г/га. В воде не растворим (0,005 мг/100 мл при 26 °C); хорошо растворяется в органических растворителях: ацетоне ? 54 г/100 мл, бензоле ? 75 г/100 мл, гексане ? 7,7 г/100 мл при 26 °C). Химически и термически стабилен. Стоек к щелочам, слабым кислотам, свету. Не разлагается при продолжительном нагревании при температуре 25 °C. Выпускается в форме 1%-го дуста, 20%-го концентрата эмульсии, 50%-го смачивающегося порошка. Применяется в качестве инсектицида контактного и кишечного действия в составе протравителя семян.

Является ядовитым сильнодействующим веществом с высокой кожной токсичностью. В герметичной таре может сохранять свои свойства практически неограниченное время.

Эндрин

(эндрекс; 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-6,7-эпокси-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагидро-экзо-1,4- экзо-5,6-диметаннафталин) ? белое кристаллическое вещество с температурой плавления 226?230 °C (с разложением). Практически нерастворим в воде, хорошо растворяется в большинстве органических растворителей. Устойчив в кислых и щелочных средах. Эндрин более токсичен для человека и животных, чем альдрин и дильдрин, а также превосходит их по инсектицидной активности. ЛД50 для крыс ? 7,5 ?17 мг/кг. Относится к I классу опасности. Выпускается в виде 20%-го эмульгирующегося концентрата, 50%-го смачивающегося порошка, 1-2%-го дуста, 1-5%-ных гранул. Используется как акарицид и зооцид. Обладает высокой стабильностью при хранении.

Мирекс

[англ.]

(додекахлорпентацикло[5,2,1,02,6,03,9,05,8]декан) ? белое кристаллическое вещество с температурой плавления 485 °C. Практически нерастворим в воде, умеренно в органических растворителях. В

ксилоле

при 25 °C растворяется 14,3 %, в

бензоле

? 12,2 %, в

тетрахлориде углерода

? 7,2 %. Мирекс является среднетоксичным пестицидом (ЛД50 ? 300?600 мг/кг), однако при однократном попадании в желудок или на кожу теплокровных животных обладает способностью к сверхкумуляции (коэффициент кумуляции менее 1), вызывая патологические изменения ряда систем организма.

В объектах окружающей среды весьма персистентен. Главным продуктом превращения в почве является обладающий активными инсектицидными свойствами хлордекан.

Применяется для борьбы с муравьями и другими вредителями сельскохозяйственных культур. В герметичной упаковке сохраняет свои свойства практически неограниченное время. В 1976 г., когда выяснилось, что мирекс является канцерогеном и сердечным токсикантом, его запретили в США. В России мирекс не применяли.

[2]

Хлордан

(велзикол, октахлор, хлориндан; 1,2,4,5,6,7,8,8-Октахлоро-2,3,3а,4,7,7а-гексагидро-4,7-метаноинден)

[8]

? светло-жёлтая маслянистая жидкость без запаха. Температура кипения ? 175 °C. Практически нерастворим в воде, хорошо растворяется в большинстве органических растворителей. Летучесть 2,2х10

-5

мг/л.

Выпускается в виде 50-70%-ных эмульгирующихся концентратов, 5-10%-ных гранул, 2-20%-ных растворов в керосине. Предназначен для борьбы с грызущими вредителями на ряде сельскохозяйственных культур как контактно-кишечный инсектицид. Среднетоксичен (ЛД

50

для крыс 457?530 мг/кг). Обладает высокой хронической токсичностью и может вызывать отравления при систематическом воздействии в малых дозах. Отличается большой персистентностью в объектах окружающей среды.

При воздействии на хлордан воды выделяется

хлористый водород

, сильно

корродирующий

металлы, что необходимо учитывать при хранении препарата. Допускается хранить лишь в таре со специальным антикоррозионным покрытием.

Гептахлор

(велзикол 104, гептазол, гептанал; 3а,4,7,7а-Тетрогидро-4,7-метано-1,4,5,6,7,8,8-гептахлоринден). Технический гептахлор ? коричневая воскообразная масса, нерастворимая в воде и хорошо растворяющаяся в органических растворителях. Температура плавления технического продукта 46-74 °C, чистого действующего вещества 95-96 °C. Упругость пара 3х10

-4

мм.рт.ст. при 25 °C. Наиболее летуч из всех применяемых пестицидов. Устойчив к действию влаги, температуре. В почве устойчив. Через год после внесения остаются 45 %, через три года ?10 % исходного количества.

Выпускается в виде 22%-го концентрата эмульсии, дустов, смачивающегося порошка. Применяется для защиты сахарной свеклы, кукурузы и других культур от комплекса почвообитающих вредителей. Высокотоксичен: ЛД50 при введении в желудок для мышей и крыс 50-500 мг/кг, при нанесении на кожу для кроликов ? более 2000 мг/кг, смертельная концентрация для крыс при 4-х часовой экспозиции ? 150 мг/м2. Обладает резко выраженными кумулятивными свойствами, проявляет кожно-резорбтивное и канцерогенное действие. В организме животных окисляется с образованием эпоксида гептахлора, более токсичного, чем гептахлор.

В железной таре без доступа воздуха может сохранять свои свойства практически неограниченное время.

Гексахлорбензол

? 1,2,3,4,5,6-Гексахлорбензол. Чистый препарат представляет собой белые пластинчатые кристаллы. Температуры плавления 231 °C. Давление пара при 20 °C ? 10,8х10

-6

мм. рт. ст. Практически не растворяется в воде, этаноле, хорошо растворяется в органических растворителях. Устойчив к действию света, кислот, щелочей.

Выпускается в виде 30%-го светло-серого порошка. Используется как протравитель сельскохозяйственных культур против возбудителей грибковых, бактериальных болезней. Препарат малотоксичен. ЛД50 для крыс ? 10000 мг/кг. Обладает сильновыраженными кумулятивными свойствами (коэффициент кумуляции 1). Пороговая концентрация для кошек и кроликов ? 9 мг/м

3

. Раздражает слизистые оболочки и кожу. В герметичной таре может сохранять свои свойства практически неограниченное время.

ДДТ

? 1,1-Ди (4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан. Белое кристаллическое вещество, температура плавления: 108,5-109 °C. Летучесть низкая; давление паров при 20 °C ? 1,5х10

-7

мм. рт. ст. Растворимость в воде 0,001 мг/л. Хорошо растворяется во многих органических растворителях: ароматических углеводородах и их галогенопроизводных, кетонах, сложных эфирах карбоновых кислот. Плохо растворим в алифатических и алициклических углеводородах (до 4 %). Технический продукт содержит 75-76 % действующего вещества. Выше температуры плавления подвергается дехлорированию с образованием дихлордифенилдихлорэтилена (ДДД). Реакция катализируется железом,

хлоридами алюминия

,

Ультрафиолетовым излучением

,

щелочными растворами

. При однократном введении в желудок ДДТ обладает средней токсичностью: ЛД50 для крыс и мышей составляет 113?200 мг/кг. Обладает способностью вызывать сенсибилизацию организма на повторное воздействие. Оказывает местное раздражающее и кожнорезорбтивное действие. Кумулятивные свойства выражены резко. Коэффициент кумуляции 0,75.

Человек гораздо чувствительнее к воздействию ДДТ, чем лабораторные животные. Токсическая доза при поступлении в желудок составляет 11-150 мг/кг. Чрезвычайно стойкое вещество, сохраняющее свои свойства в естественных условиях до 12 лет, в анаэробных условиях может разлагаться некоторыми видами микроорганизмов за 2-4 недели.

Выпускается в виде дустов, смачивающихся порошков, минерально-масляной эмульсии, масляных растворов, аэрозолей и других препаративных форм.

Применяется как контактный и системный инсектицид на многих сельскохозяйственных культурах, в лесном хозяйстве с вредителями, имеющими санитарное значение и так далее.

В связи с высокой стойкостью и резко выраженными кумулятивными свойствами использование ДДТ в сельском хозяйстве многих стран запрещено или резко ограничено с условием строгого соблюдения регламентов. В герметичной таре можно хранить неограниченное время.

Токсафен

(полихлоркамфен, хлорфен, октафен). Токсическим началом является хлорированный

камфен

(С

10

Н

10

Сl

8

), представляющий собой густую жидкость тёмно-коричневого цвета. Температура плавления 70-95 °C. Практически нерастворим в воде, хорошо растворяется в большинстве органических растворителей. Летучесть при 25 °C ? 4,3, при 38 °C ? 8,6, при 90 °C ? 50,3 мг/л. Разлагается в присутствии щелочей и при действии ультрафиолетового света.

Выпускается в виде концентрата эмульсии, дустов. Применяется как кишечно-контактный инсектицид на посевах свеклы, картофеля, гороха, хлопчатника и других культур. Обладает высокой токсичностью и способностью к накоплению в объектах окружающей среды. ЛД50 препарата при введении в желудок для мышей 45-80 мг/кг, при кожной аппликации для кроликов 250?1000 мг/кг. При воздействии малых доз возможно хроническое отравление. В стальных бочках свойства препарата могут сохраняться практически неограниченное время.

Пестициды губительно действуют на многих плотоядных, особенно птиц. Птицы особенно чувствительны к ДДТ и другим хлорорганическим пестицидам, поскольку те влияют на

метаболизм

кальция и вызывают истончение скорлупы откладываемых яиц. Это приводит к снижению устойчивости яиц к механическим воздействиям и как следствие ? к снижению успешности размножения

[9]

.

Многие пестициды очень устойчивы и распространяются далеко от мест применения. Например, в середине 1960-х гг. ДДТ был обнаружен в печени

пингвинов

в

Антарктике

? очень далеко от тех мест, где применялся этот химикат.

ДДТ сейчас запрещён во всех развитых странах. Однако он сравнительно дешёв и до сих пор считается хорошим средством в определённых ситуациях, например при борьбе с малярийными комарами. Решая вопрос о применении того или иного пестицида, часто приходится из двух зол выбирать меньшее. К примеру, с помощью ДДТ во многих странах удалось полностью искоренить

малярию

.

Установлено, что ДДТ проникает через плаценту и обнаруживается в тканях эмбрионов или мертворожденных детей у женщин, даже не имевших производственного контакта с ДДТ (попадание с пищей). Обнаруживается как сам ДДТ, так и его метаболит ? 2,2-бис (n-хлорфенил)- l.l-дихлорэтилен (Комарова).

[10]

Долговременные эффекты пестицидов, особенно в низких дозах, и возможный

синергизм

их с другими загрязнителями среды и переносчиками болезней изучены слабо в связи с относительной новизной большинства ядохимикатов. Растут опасения, что ≪безвредные≫ следы их

метаболитов

, сохраняющиеся в пище, хотя и не оказывают токсического, а тем более летального действия, могут тем не менее снижать сопротивляемость болезням и постепенно накапливаться в организме до опасного уровня. Многие учёные связывают наличие остатков пестицидов в

Северном море

с быстрым распространением вирусных болезней в популяции обыкновенного тюленя летом 1988 г.

Пестициды (в том числе и консерванты) часто вызывают аллергию, диатез и некоторые другие заболевания. Особенно опасны системные пестициды, проникающие во все ткани животных и растений.

Общий эффект использования пестицидов ? снижение видового разнообразия. Обычно пестициды также повышают продуктивность на нижних

трофических уровнях

и понижают на верхних.

60% всех гербицидов, 90% фунгицидов и 30% инсектицидов вызывают опухоли у животных. Одним из наиболее опасных эффектов воздействия пестицидов является их репродуктивная токсичность для млекопитающих, в том числе для человека.

[2]

В 1962 году внимание общественности к опасности использования пестицидов привлекла книга американского биолога

Р. Карсон

≪Безмолвная весна≫ (

англ.

Silent Spring

).

Снизить уровень использования пестицидов позволяет, в частности, такая технология выращивания сельскохозяйственных культур, как

гидропоника

.

В 2015 году

Международное агентство по изучению рака

определило гербициды

глифосат

и 2,4-D как ≪возможные канцерогены≫.

[11]

.

В 2017 году эксперты ООН заявили о ложности утверждения о необходимости использования пестицидов для обеспечения пищевой безопасности. Также были приведены данные о 200 000 смертельных отравлениях пестицидами в год и о том, что постоянный контакт с пестицидами связан с онкологическими заболеваниями, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, эндокринными заболеваниями, нарушениями развития и стерильностью

[12]

.

В США действует Pesticide Data Program (PDP), национальная программа мониторинга остатков пестицидов и ведёт наиболее полную в стране базу данных остатков пестицидов. Из 9 600 образцов, проанализированных в 2020 году, 7 864 были свежими фруктами и овощами, а 1 736 - обработанные продукты. В 2020 году более 99% образцов имели остаточное содержание пестицидов ниже допустимых норм, установленных

Агентством по охране окружающей среды США

(EPA), а в 30% образцов остатки пестицидов не были обнаружены.

[13]

Согласно справочнику EWG Shopper’s Guide to Pesticides in Produce™ 2022, который ежегодно обновляется с 2004 года, и оценивает загрязнение пестицидами 46 популярных фруктов и овощей, самыми загрязнёнными категориям продуктов стали: клубника, шпинат, кале, листовая капуста и зелень горчицы, нектарины, яблоки, виноград, белый и острый перец, вишня, персики, груши, сельдерей, помидоры. Наименьшее количество остатков пестицидов обнаружено в следующих продуктах: авокадо, сладкая кукуруза, ананас, лук, папайя, душистый горошек (замороженный), спаржа, дыня, киви, капуста, грибы, мускусная дыня, манго, арбуз, сладкая картошка.

[14]

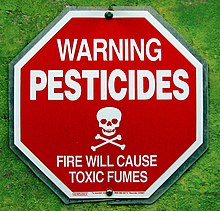

Знак, предупреждающий о потенциальном воздействии пестицидов

Знак, предупреждающий о потенциальном воздействии пестицидов

Пестициды должны быть одобрены для применения соответствующими органами.

В США контроль над пестицидами осуществляет

Агентство по охране окружающей среды США

. На сайте агентства доступна база данных со всеми зарегистрированными пестицидами

[15]

.

- ↑

Dunlop, Erin S.; McLaughlin, Rob; Adams, Jean V.; Jones, Michael; Birceanu, Oana; Christie, Mark R.; Criger, Lori A.; Hinderer, Julia L.M.; Hollingworth, Robert M.; Johnson, Nicholas S.; Lantz, Stephen R.; Li, Weiming; Miller, James; Morrison, Bruce J.; Mota-Sanchez, David; Muir, Andrew; Sepulveda, Maria S.; Steeves, Todd; Walter, Lisa; Westman, Erin; Wirgin, Isaac; Wilkie, Michael P. (2018). "Rapid evolution meets invasive species control: the potential for pesticide resistance in sea lamprey".

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

(англ.)

.

75

(1).

National Research Council Canada

: 152?168.

doi

:

10.1139/cjfas-2017-0015

.

ISSN

0706-652X

.

- ↑

1

2

3

Лакиза Н.В., Неудачница Л.К.

Анализ пищевых продуктов

. ? 2015. ? С. 154. ?

ISBN 978-5-7996-1568-0

.

Архивировано

21 мая 2022 года.

- ↑

Мартыненко В.И.; Промоненков В.К.; Кукаленко С.С.; ВолодковичС.Д.; Каспаров В.А.

Пестициды: Справочник. ?

М.

: Агропромиздат, 1992. ? 368 с.

- ↑

Гигиеническая классификация пестицидов и агрохимикатов

(рус.)

// Санитарные правила и нормативы СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов". ? 2010. ? 2 марта (

вып. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 марта 2010 г. N 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10"

).

- ↑

Цыганков, 2020

, с. 16.

- ↑

Цыганков, 2020

, с. 17-28.

- ↑

Цыганков, 2020

, с. 17.

- ↑

Цыганков, 2020

, с. 18.

- ↑

Гричик Василий Витальевич.

Толщина скорлупы как экологическая характеристика популяций у диких птиц

// Русский орнитологический журнал. ? 2018. ?

Т. 27

,

вып. 1606

. ?

С. 2172?2177

. ?

ISSN

0869-4362

.

Архивировано

20 января 2021 года.

- ↑

Н. В. Лазарев.

Вредные вещества в промышленности. ? 334 с.

- ↑

Philip J. Landrigan, M.D., and Charles Benbrook, Ph.D. N Engl J Med. GMOs, Herbicides, and Public Health

Архивная копия

от 4 марта 2016 на

Wayback Machine

. The New England Journal of Medicine

- ↑

are “global human rights concern”, say UN experts urging new treaty

(англ.)

. Дата обращения: 18 марта 2017.

Архивировано

18 марта 2017 года.

- ↑

Pesticide Data Program | Agricultural Marketing Service

(англ.)

.

www.ams.usda.gov

. Дата обращения: 16 июня 2022.

Архивировано

15 июня 2022 года.

- ↑

Environmental Working Group.

EWG’s 2022 Shopper’s Guide to Pesticides in Produce™

(англ.)

.

www.ewg.org

. Дата обращения: 16 июня 2022.

Архивировано

2 сентября 2018 года.

- ↑

How to Search for Information about Pesticide Ingredients and Labels

(англ.)

.

EPA

. Дата обращения: 23 марта 2015.

Архивировано

2 апреля 2015 года.

- Цыганков В. Ю.

≪Грязная дюжина≫ Стокгольмской конвенции. Химия и токсикология стойких органических загрязняющих веществ (СОЗ): Обзор литературы. ? Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2020. ? С. 12-61. ?

doi

:

10.24866/7444-4891-2/12-61

.

- Гумовская Ю.П., Гумовский А.Н., Цыганков В.Ю., Полевщиков А.В.

Стойкие органические загрязняющие вещества (СОЗ) в организме человека: опыт России и бывших советских республик. ? Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2020. ? С. 283-316. ?

doi

:

10.24866/7444-4891-2/283-316

.

- Ганиев М. М., Недорезков В. Д.

Химические средства защиты растений. ?

М.

: КолосС, 2006. ? 248 с. ?

ISBN 5-9532-0368-3

.

- Мельников, Н. Н.

Пестициды. Химия, технология и применение. ?

М.

: Химия, 1987. ? 712 с.

- Федоров, Л. А.

Пестициды ? токсический удар по биосфере и человеку / Л. А. Федоров, А. В. Яблоков. ?

М.

: Наука, 1999.

- Белан, С. Р.

Новые пестициды. Справочник / С. Р. Белан, А. Ф. Грапов, Г. М. Мельникова. ?

М.

: Грааль, 2001.

- Телитченко М.М., Остроумов С.А.

Введение в проблемы биохимической экологии. ?

М.

: Наука, 1990. ? С. 214?217.

- Онищенко Г.Г., Покровский В.И.

Профилактическая медицина и эпидемиология. ?

М.

: Наука, 2010. ? С. 394?396.