Велика?н

в славянской народной культуре, в том числе в

славянской мифологии

[1]

[2]

и фольклоре

[3]

? мифоэпический персонаж, антропоморфное существо, отличающееся от человека большим ростом и силой. Часто связан с рельефом определённой местности

[1]

[2]

. Славянские предания о великанах имеют связь со сменой

мифологического времени

на историческое

[1]

. Великаны могут рассматриваться как первые люди,

первопредки

[1]

[2]

, участвовавшие в

устройстве мироздания

[2]

. Общеславянским сюжетом

[1]

является гибель великанов, в том числе истребление их

Богом

[1]

[2]

или превращение в обычных людей за гордыню и вредоносность

[1]

[2]

. Имеются славянские предания о великанах, которые являются аборигенами края или воинственными иноземцами

[1]

. В славянских народных

легендах

могут отождествляться с ≪чужими≫ народами и воинственными противниками, такими как татары, турки, шведы

[2]

.

В славянских мифологических источниках зафиксировано относительно мало преданий о подвигах великанов, что связывается с отсутствием в ландшафте гор или древних исполинских построек

[4]

.

Славянские названия великанов восходят к

этнонимам

древних народов:

др.-рус.

объринъ

, ст.-пол.

olbrzym

, луж.

hobor

, чеш.

obr

от этнонима

авары

; др.-рус.

исполъ

, ст.-болг.

сполинъ

от этнонима

спалы

, ср. рус.

исполин

, кашуб.

stolym

; названиям иноземцев или иноверцев: в.-болг.

жидове

, ю.-болг.

латини

, макед.

елими

, серб.

цидове

; либо представляют собой характеристику по огромным размерам: рус.

великан

,

волот

, укр.

велитень

, пол.

wielkolud

[1]

.

Описывается как антропоморфное существо, превосходящее людей ростом и силой ? бел.: реки по колено; укр.: лес, как трава; пол.: головы, как копны сена; о.-слав.: передают друг другу предметы через горы, реки; могут взять на ладонь пахаря с упряжкой; пол.: бросают камни размером с жернов; бел., пол.: вырывают деревья с корнем; кашуб.: поддерживают свою силу, питаясь конским мясом и моло). Великаны росли из земли подобно грибам. Они не испытывали страха перед громом, а во время грозы били себя камнем по голове ? болг.: ≪Камена ми главица! Какво ще ми сториш?≫ (≪Каменная моя голова! Что ты для меня сделаешь?≫)

[1]

.

Великаны принимали участие в создании рельефа местности. Ими насыпались горы (бел., луж.), курганы (рус., укр.), создавались речные запруды (мазов., чеш.), озера и реки, которые могли рассматриваться как следы земледельческой деятельности великанов (бел.). Отголосками космогонического мотива считаются легенды о великанах, которые срывают тучи с неба и бросают их на поля (кашуб.), о трёх девушках-великаншах, которые поддерживают землю (

Великопольша

)

[1]

.

Великаны могут заниматься разрушительной деятельностью, поскольку их деятельности в целом часто присущ стихийный, бессознательный характер ? бел.: с помощью дуновения разрушили дома, затопили церковь с людьми. Западнославянские предания о преобразовании ландшафта демонстрируют вэаимозаменимость великанов и

чёрта

,

дьявола

. Чехами

?ertovy stavby

, завалы, запруды, приписываются

обрам

; в традициях кашубов отмели и засыпанные озёра объясняются действиями

столыма

или дьявола. Кашубские легенды рассказывают о великанах, выступающих людоедами и злыми духами. Впрочем, большинство преданий не говорят о злобном характере великанов

[1]

.

Севернорусские предания о построении Соловецкой крепости описывают великана как

культурного героя

. Общеславянским является мотив, в котором великаны бросаются разными орудиями ? камнями, стрелами, палицами

[1]

, топорами

[2]

и др. Мотив перебрасывания топора является характерным в Поморье, Малопольше, Западной Украине, Белоруссии, Смоленской области

[1]

.

Предания о великанах могут быть связаны с представлением о смене мифологического времени историческим, что является трансформацией

ветхозаветного

сюжета о допотопных великанах. Общеславянскими являются легенды, повествующие о смене поколений великанов, людей, карликов. В

Подлясье

,

Малопольша

считалось, что на миром великанов господствует

Бог-Отец

, над человеческим миром ?

Бог-Сын

, над миром карликов ?

Дух Святой

[1]

.

Великаны и люди находятся в оппозиции

свой ? чужой

: др.-рус.

щудъ, чюдъ

≪великан≫. Так, великанов часто описывают как

язычников

(з.-укр.: жили до

крещения Руси

), из-за чего им приписывают отталкивающие характеристики. В юго-восточной Болгарии это

елими

, имеющие три головы или пёсью голову, людоеды (ср. болг. диалектное

еленин

≪безбожник≫, родоп.

елеaне

≪язычники,

эллины

≫). Великаны связываются с неславянским языком ? хорошо владеют латынью (новосонд.). В легендах

Русского Севера

распространён мотив великанов-основателей деревень, в которых живут обычные люди, при этом великаны не считаются предками-родоначальниками. Вплоть до XIX века в часовне в деревне

Сидорок

Рославльского уезда Смоленской губернии хранилось огромное топорище, по преданию от

сякеры

великана, основавшего деревню

[1]

.

Гибель великанов является общеславянским сюжетом, детали которого могут различаться. За гордыню и вредоносность истребить великанов мог

Бог

, либо он карает их безумием, либо превращает в обычных людей. Причиной может называться то, что великаны швыряют в небо камни, губят всё живое, стремятся мериться силой с Богом (бел.). Они могли погибнуть во время

потопа

? укр., кашуб.; кашуб.: в ходе борьбы со змеями

smokami

, потому что были неприспособленны жить на земле, например, были медлительными, ленивыми, упав, не могли подняться ? болг.; краков., познан.: не могли прокормиться; волын.: съедены гигантской птицей

Кук

. Человеку удаётся победить великана умом ? кашуб, при помощи

заговора

или молитвы ? познан. Мотив гибели великанов связан с повествованиями о погребальных памятниках ? рус. диалектное

волотка

≪курган, могила исполинского богатыря≫, серб.

джидовско гроб?е

, болг.,

елински гробища

≪древние могильники≫ ? и ископаемых останках, хранившихся в храмах,

ратушах

? укр., пол.

[1]

и служивших объектами культового почитания, применявшихся в качестве

оберега

в хозяйстве

[2]

и средства от лихорадки в Подлясье

[1]

.

В ряде преданий великаны рассматриваются как аборигены края или воинственные иноземцы ? рус.

чудь

,

мамаи

, иногда

паны

. У кашубов великаны отождествлялись с

гуннами

: ≪Были сильные люди, назывались гины, но это были великаны≫ и

крестоносцами

? k??zak, ric?? ≪легендарный великан≫. В традиции фракийских болгар

латини-исполини

отождествлялись с крестоносцами. У словаков турки и татары наделяются обликом великанов и чертами людоедов-песьеглавцев. Украинцами как великаны описывались шведы. Эти отождествления образы, предположительно, восходят к эпохе завоевательных войн XIII?XVII веков

[1]

.

Обрин (авар)

в повозке, запряжённой

дулебскими

женщинами. Миниатюра из

Радзивилловской летописи

, конец XV века

Обрин (авар)

в повозке, запряжённой

дулебскими

женщинами. Миниатюра из

Радзивилловской летописи

, конец XV века

В недатированной части ≪

Повести временных лет

≫ об

обрах (аварах)

сказано:

Были в те времена и обры, воевали они с цесарем Ираклием и чуть было его не захватили. Эти обры воевали и против славян и притесняли

дулебов

? также славян, и творили насилие женщинам дулебским: бывало когда поедет обрин, то не позволял запрячь коня или вола, но приказывал впрячь в телегу трех, или четырех или пять женщин и везти обрина, и так мучили дулебов. Были же эти обры велики телом, а умом горды, и Бог истребил их, вымерли все, и не осталось ни одного обрина. И есть поговорка на Руси и доныне: ≪Погибли как обры≫, ? их же не осталось ни рода, ни потомства

[5]

.

В си же времена быша и обре, иже воеваша на цесаря Ираклия и мало его не яша. Си же обри воеваша на слов?ны и примучиша дул?бы, сущая слов?ны, и насилье творяху женамъ дул?бьскымъ: аще по?хати бяше обрину, не дадяше въпрячи коня, ни волу, но веляше въпрячи 3, или 4, ли 5 женъ в тел?гу и повести обрина, и тако мучаху дул?бы. Бяху бо обри т?ломъ велиц?, а умомъ горди, и потреби я Богъ, и помроша вси, и не оста ни единъ обринъ. И есть притча в Руси и до сего дни: погибоша аки обри, ихъ же н?сть ни племене, ни насл?дка

[5]

.

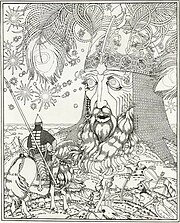

Руслан и голова

. Иллюстрация

Ивана Билибина

к поэме ≪

Руслан и Людмила

≫, 1917

Руслан и голова

. Иллюстрация

Ивана Билибина

к поэме ≪

Руслан и Людмила

≫, 1917

В русском

былинном

эпосе, в сюжетах, в которых богатырь не представлен как великан или изображён в качестве великана рядом с человеком и обычного человека рядом с великаном, как в ≪Илья и идолище≫, в гибели богатырей воспроизведён мифологический сюжет гибели великанов. Аналогично

нарты

встречались с великаном, который превосходил их размерами. Русский эпос содержит также мотив великана-предка, которым выступает

Святогор

, обладающий некоторыми общими признаками с

Ильёй Муромцем

[3]

.

Наиболее известным великаном в

русских сказках

является

Святогор

. Во многих русских сюжетах великанов заменила

нечистая сила

или

дьявол

. Великанов, выступавших аналогами природных сил в европейском фольклоре, в русском фольклоре заменили такие персонажи как, например,

Тугарин Змеевич

или

Жидовин

[4]

.

В сказках Поморья и Белоруссии закрепился образ великана-змееборца

[1]

.

Асилки (осилки, велеты) ? персонажи восточнославянской мифологии, великаны-

богатыри

, жившие в древние времена и уничтоженные Богом за непомерную гордыню. Название предположительно имеет связь с индоевропейским корнем *ak-, ≪камень, каменное небо≫. В

белорусских преданиях

асилки корчуют деревья, откидывают или разбивают камни своим гигантским оружием. По некоторым другим мифам, асилки создавали реки, воздвигали утёсы и т. д. Иногда за каменной стеной, разбитой ими, обнаруживали похищенных

змеем

людей. В рамках

теории основного мифа

фольклорные мотивы, связанные с асилками, такие как подбрасывание в небо булавы, что создаёт гром, победа над змеем и др., считаются вариантами мифа о борьбе

громовержца

с его противником,

змеем

[6]

.

- ↑

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Белова, 1995

, с. 301?302.

- ↑

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Белова, 2002

, с. 64.

- ↑

1

2

Левинтон, 1987

.

- ↑

1

2

Великаны, в мифологии

//

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). ?

СПб.

, 1890?1907.

- ↑

1

2

Повесть временных лет

(Подготовка текста, перевод и комментарии

О. В. Творогова

) //

Библиотека литературы Древней Руси

/

РАН

.

ИРЛИ

; Под ред.

Д. С. Лихачёва

,

Л. А. Дмитриева

,

А. А. Алексеева

, Н. В. Понырко. СПб. :

Наука

, 1997. Т. 1 : XI?XII века. (

Ипатьевский список

≪Повести временных лет≫ на языке оригинала и с синхронным переводом).

Электронная версия издания

Архивная копия

от 5 августа 2021 на

Wayback Machine

, публикация

Института русской литературы (Пушкинский Дом)

РАН.

- ↑

Иванов, Топоров. Асилки, 1987

.

- Великаны

/

Г. А. Левинтон

//

Мифы народов мира

: Энцикл. в 2 т. / гл. ред.

С. А. Токарев

. ? 2-е изд. ?

М.

:

Советская энциклопедия

, 1987. ? Т. 1 : А?К. ? 671 с.

- Асилки

/

В. В. Иванов

,

В. Н. Топоров

//

Мифы народов мира

: Энцикл. в 2 т. / гл. ред.

С. А. Токарев

. ? 2-е изд. ?

М.

:

Советская энциклопедия

, 1987. ? Т. 1 : А?К. ? 671 с.

- Великан /

Белова О. В.

//

Славянские древности

: Этнолингвистический словарь :

в 5 т.

/ под общ. ред.

Н. И. Толстого

;

Институт славяноведения РАН

. ?

М.

:

Межд. отношения

, 1995. ? Т. 1: А (Август) ? Г (Гусь). ? С. 301?302. ?

ISBN 5-7133-0704-2

.

- Великан

/

Белова О. В.

//

Славянская мифология

: энциклопедический словарь / редколлегия:

С. М. Толстая

(отв. ред.),

Т. А. Агапкина

,

О. В. Белова

,

Л. Н. Виноградова

,

В. Я. Петрухин

;

Ин-т славяноведения РАН

. ? 2-е изд. ?

М.

: Междунар. отношения, 2002. ? С. 64. ?

ISBN 5-7133-1069-8

.

- Бараг Л. Г.

≪Асилки≫ белорусских сказок и преданий ? В кн.:

Русский фольклор: VIII. ? Москва - Ленинград, 1963.

- Иванов В. В., Топоров В. Н.

, Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. ? М., 1974.

|

|---|

| Общие понятия

| | |

|---|

| Божества

| Отвергнутая

божественность

| |

|---|

|

|---|

| Духи

| | Категории

| |

|---|

| Места

| |

|---|

| Атмосферные

| |

|---|

| Прочие

| |

|---|

|

|---|

Мифические

существа

| |

|---|

Ритуальные

персонажи

| |

|---|

Мифические

места

| |

|---|

Персонажи

сказок

| |

|---|

Мифические

растения

| |

|---|

| Люди

| |

|---|

Народное

христианство

| |

|---|

Персонажи

книжности

| |

|---|

Примечания:

1

некоторыми учёными оспаривается божественный статус;

2

некоторыми учёными предлагается божественный статус;

3

имя создано гипотетически.

|