| この記事は

??可能

な

?考文?や出典

が全く示されていないか、不十分です。

出典を追加

して記事の信?性向上にご協力ください。

(

このテンプレ?トの使い方

)

出典?索

?

:

"重力レンズ"

?

ニュ?ス

·

書籍

·

スカラ?

·

CiNii

·

J-STAGE

·

NDL

·

dlib.jp

·

ジャパンサ?チ

·

TWL

(

2011年10月

)

|

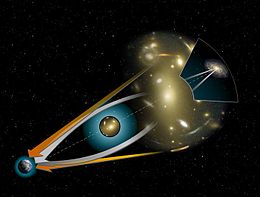

重力レンズ?果の?念?

重力レンズ?果の?念?

銀河?

Abell 1689

(

英語版

)

によって作られた重力レンズの?果。遠方の多?の銀河の像が

円弧

?に引き伸ばされて見えている。

銀河?

Abell 1689

(

英語版

)

によって作られた重力レンズの?果。遠方の多?の銀河の像が

円弧

?に引き伸ばされて見えている。

| 一般相?性理論

|

|

| アインシュタイン方程式

|

入門

??的定式化

?連書籍

|

|

|

|

|

重力レンズ

(じゅうりょくレンズ、

英

:

gravitational lens

)とは、光源と?測者の間に分布する質量であり、特に銀河集?などといった、その重力の?果により光の進行を曲げる程度の質量規模のものをいう。

恒星

や

銀河

などが?する

光

の進行は、進路上にある

天?

などの

重力

場の影響で曲がるため、光?レンズに似た?果が生じる。

光源

と?測者の位置?係および重力源の規模によっては、?いた光の

像

が如?に?形する。ひとつの光源から?く光が複?の像に分かれたり、球?の天?が弓?に歪んで見える。その?果を、英語では "

gravitational lensing

" 、

日本語

で「

重力レンズ?果

」と呼ばれる。また、重力レンズによって生じるリング?の像は、特に "

Einstein ring

(アインシュタインリング、

アインシュタインの環

(

英語版

)

)" と呼ばれる。

原理

[

編集

]

光が曲がることは

一般相?性理論

から導かれる現象で、一般相?性理論の正?性を?明した現象のひとつである。光は重力にひきつけられて曲がるわけではなく、重い物?によってゆがめられた時空を進むために曲がる。?象物と?測者の間に大きい重力源があると、この現象により光が曲がり、?測者に複?の?路を通った光が到達することがある。これにより、同一の?象物が複?の像となって見える。光が曲がる?態が光?

レンズ

による光の

屈折

と似ているため

重力レンズ

といわれる。

その?果(重力レンズ?果)の?念?を

右列に示した

。1つの銀河から?せられた光(白い矢印)が、中央にある重い天?の影響によって曲げられ、それぞれ別の?路で地球へと?く。地球上の?測者からは、あたかも2つの同じ天?があるように見える。オレンジ色の矢印は見かけの光の?路である。

なお、複?の像はそれぞれ別?の?路を通ってきた光であるため、一般的に?測者(地球)までの到達時間が異なる。そのため、それぞれの像の光が?象物から出たのは異なる時刻である。

分類

[

編集

]

3つの種類に分類される。

- ?い重力レンズ(

英:

strong lensing)

- レンズ源の影響が?く、アインシュタインリング、弓?に?形した像 (arc)、複?の像など、光の曲げられる現象が明らかに?測されるもの。

- 弱い重力レンズ(

英:

weak lensing)

- レンズ源の影響が比較的弱く、多くの天?の光線デ?タを集計することによって、統計的にレンズ?果と判定される現象。宇宙初期の背景マイクロ波が地球に?くまでに銀河形成によって?らぐ統計などの?究がなされている。

- マイクロレンズ(

英:

microlensing)

- 非常に小さいレンズ源のため、光の曲がりではなく、光の明るさの時間?化によってレンズ現象だと推定される現象。銀河?のダ?クハロ?を形成する小天?が、地球から遠方の天?との視線方向を?切るときなどに?生する例が知られている。

?史

[

編集

]

最初に重力レンズ?果を論文に?表したのは、

オレスト?ダニ?ロヴィッチ?フヴォリソン

(

英語版

)

(

露

:

Орест Данилович Хвольсон

)であり、それは

1924年

[2]

のことであった

[3]

[4]

。しかし、フヴォリソンの論文はあまり注意を引かなかった。そのため、

1936年

に

アルベルト?アインシュタイン

が?象物、重力源、?測者が一直線上にならんだ場合にはリング?の像が見えると?表したことによって、重力レンズ?果は有名になった。

このことから、リング?に見えるものを「アインシュタインリング」というが、最初に指摘したのはフヴォリソンであるから、「フヴォリソンリング (Khvolson ring)」あるいは「フヴォリソン-アインシュタイン?リング (Khvolson-Einstein ring)」と呼ぶべきとの議論がある。

位置?係が一直線上からズレたり、重力源が無視できない大きさを持つと、それらの程度により弓?の像やゆがんだ複?の像が見える。弓?の像のものが「アインシュタインリング」と呼ばれることも多い。

論文の?表?初、アインシュタインは、?象物、重力源、?測者が一直線上にならぶ現象は?生する可能性が低いため?測は不可能だろうと考えていた。しかし、

1979年

の3月に隣接する

クエ?サ?

像の

スペクトル

がまったく同じであることが?見され、8か月後には、これが銀河を重力源とする重力レンズによるものであることが分った。このクエ?サ?QSO B0957+561は、その形から

ツインクエ?サ?

という固有名をもつ。以降多くの例が?見され、2005年現在で約100の重力レンズによる多重像クェ?サ?系が報告されている。

アインシュタインの?表の?緯

[

編集

]

アインシュタインが重力レンズ?果を?表するまでの?緯で、風?わりな逸話がある

[5]

[6]

[7]

。

1936年の春に、チェコの技術者でアマチュア科?者のルディ?マンドル (Rudi W. Mandl) が、米?ワシントンの

米?科?アカデミ?

を訪ねてきた。彼は自分が考え出した重力レンズのアイディアを論文にしたいと切望していたのである。その熱心な依?と、拒否するにはもったいないアイディアゆえに、木で鼻をくくったような返事もできず、彼を持てあましたアカデミ?の??者は、相?性理論にとってこれ以上ない?威者のアインシュタインに?むように言い、おまけに

プリンストン高等?究所

までの旅費まで渡したのである。

1936年4月17日にマンドルは、プリンストン高等?究所にアインシュタインを訪ねた。意外なことに、アインシュタインは珍客にとても親切でマンドルの話を熱心に聞いてくれた。マンドルは自分のアイディアを熱く語り、大科?者の?得に成功したのであった。アインシュタインは、マンドルのアイディアを論文にして?術?誌『

サイエンス

』1936年12月4日???に投稿したが、その論文 "

Lens-like action of a star by the deviation of light in the gravitational field

" の冒頭に次のように書いている。「しばらく前に、ルディ?マンドルが訪ねてきて、ちょっとした計算結果を出版して欲しいと私に依?した。本稿は彼の希望に?じたものである

[注 1]

」

[8]

アインシュタインは、論文?表後、『サイエンス』誌の編集者

ジェ?ムズ?マッキ?ン?キャッテル

に宛てた1936年12月18日付の手紙の中で、「あの論文はマンドル氏をなだめるために書いたのです。マンドル氏が私に?いたあの小論を?誌に載せていただいて感謝しています。ほとんど?値のない論文ですが、あの可哀想な男は喜んでいるでしょう

[注 2]

」と書いている

[5]

。

?測と利用?究

[

編集

]

測定に近似を必要とする

X線

?測による質量測定と異なり、重力源の質量を直接光?的?測により測定することができる点が特筆すべき特?である。

銀河?による重力レンズ?果を?測することで、銀河?自?の質量を測定することが可能である。この結果とX線測定によって見積られた質量を比較すると、明らかに差がある。これは銀河?周?に分布する

ダ?クマタ?

による質量が寄?しているためと考えられ、すなわち重力レンズ?果はダ?クマタ?の質量測定に用いることができる現象であると言える。

2003年

(平成15年)

12月18日

に

東京大?

などの?究グル?プが、

SDSS J1004+411

にて、それまで知られていた重力レンズよりも2倍以上光が曲がる?化を?見した。

また、

重力マイクロレンズ

を利用した

太陽系外惑星

の探索を、

PLAN

、

OGLE

、

MOA

などのチ?ムが行っている。

2015年には、

超新星

としては初めて

SN Refsdal

が重力レンズによる多重像として?測された。重力分布から今後別の場所で新たな像が?測されることが期待され、成功すれば超新星爆?をその出現前から?察できることになる。

重力レンズ?果の例

[

編集

]

脚注

[

編集

]

注?

[

編集

]

- ^

原文:Some time ago, R. W. Mandl paid me a visit and asked me to publish the results of a little calculation which I had made at his request. This note complies with his wish.

- ^

原文:Let me also thank you for your cooperation with the little publication, which Mr. Mandl squeezed out of me. It is of little value, but it makes the poor guy happy.

出典

[

編集

]

- ^

Chwolson, O., 1924. Regarding a possible form of double stars. Astronomische

Nachrichten, 221, 329-330.

- ^

A brief history of gravitational lenses

[

リンク切れ

]

- ^

Christina Turner: The Early History of Gravitational Lensing

[

リンク切れ

]

- ^

a

b

Eclipses of the Stars - MANDL, EINSTEIN, AND THE EARLY HISTORY OF GRAVITATIONAL LENSING

Jurgen Renn and Tilman Sauer, Max Planck Institute for the History of Science, PREPRINT 160 (2000), p.13 ドイツ語原文では、“Ich danke Ihnen noch sehr fur das Entgegenkommen bei der kleinen Publikation, die Herr Mandl aus mir herauspresste. Sie ist wenig wert, aber diese arme Kerl hat seine Freude davon.”

- ^

重力レンズとアマチュア

阿部文雄、天文月報、pp.227-229、2017年3月。

- ^

福江純「

目で視る相?論 7. 宇宙の幻

」『天文月報』第82?第1?、日本天文??、1989年1月、11-14頁、

ISSN

03742466

、

NAID

120004623213

。

- ^

Lens-like action of a star by the deviation of light in the gravitational field

Science 4 December 1936: Vol. 84 no. 2188 pp. 506-507

doi

:

10.1126/science.84.2188.506

LETTERS DISCUSSION

?考文?

[

編集

]

- ISBN

4-8181-9404-2

、

ISBN

978-4-8181-9404-5

、

NCID

BN11865382

、

OCLC

674907090

、

?立???書館書誌ID

:

000003632032

。

?連項目

[

編集

]

ウィキメディア?コモンズには、

重力レンズ

に?連するカテゴリがあります。

外部リンク

[

編集

]