CDC 6600

(1964年)で使われた磁?コアメモリ。大きさは10.8×10.8 cm。1コアごとに1

ビット

、全?では64 x 64 コアで合計4096ビットの容量がある。?大?はコアの構造を示したもの

CDC 6600

(1964年)で使われた磁?コアメモリ。大きさは10.8×10.8 cm。1コアごとに1

ビット

、全?では64 x 64 コアで合計4096ビットの容量がある。?大?はコアの構造を示したもの

磁?コアメモリ

(じきコアメモリ)は、小さな

ド?ナツ

?の

フェライトコア

を

磁化

させることにより情報を記憶させる

主記憶?置

のことで、コンピュ?タの黎明期にあたる1955年から1975年頃に多用された。原理的に破??み出しで、?み出すと必ずデ?タが消えるため、再度デ?タを書き?す必要がある

[1]

:336-337

。破??み出しだが、

磁?

で記憶させるため、

不揮?性

という特?がある

[注 1]

。

?方向、?方向、さらに斜め方向の三つの線の交点にコアを配置する。??方向でアドレッシングを行ない、斜め方向の線でデ?タを?み出す。

?史

[

編集

]

角形ヒステリシス特性を有するある種の磁性材料をストレ?ジまたはスイッチングデバイスとして利用する、というコンセプト自?は、コンピュ?タの?明初期より存在した。しかし、磁?コアメモリの?明者とされるのは、アン?ワング、ジャン?A?ライクマン、ジェイ?フォレスタ?の3人である。

Whirlwind

で使われた史上初の磁?コアメモリ(1953年)。容量は2048ビット

Whirlwind

で使われた史上初の磁?コアメモリ(1953年)。容量は2048ビット

磁?コアメモリを世界で初めて開?したのは

上海

生まれのアメリカ人

物理?者

である

アン?ワング

(

王安

)と Way-Dong Woo である。彼らは1949年に「パルス?送制御デバイス」を開?したが、その名?が意味するのはコアの磁場を活用して電?機械式システムの制御をするというものだった。ワングと Woo は

ハ?バ?ド大?

の

ハワ?ド?エイケン

計算?究所に勤務していたが、大?側は彼らの?明を?り出すことに興味を持たなかった。そのため、ワングらは自分たちで特許を申請することにした。Wooが病?のため中?に??したのち、1955年にワングが米?において??で特許?を取得したため、ワングが磁?コアメモリの?明者とされる。

RCA

社のジャン?A?ライクマンもコアメモリに?する先?的な?究を行っている。ライクマンはフェライト製のバンドを薄い金?管に?き付けるという構造のストレ?ジシステムを?明し

[2]

、

アスピリン

錠のプレス成型機を?用した機械を使ってこれを?際に製造し、1949年に?表した。しかし、ライクマンはRCA社において?時の次世代メモリの本命と目されていた?電記憶管(electrostatic memory tube。

CRT

を利用した記憶?置)であるウィリアムス管および

セレクトロン管

の開?の中心人物であり、後のコアメモリに?がる?究はこれだけに終わった

[3]

。

マサチュ?セッツ工科大?

(MIT) の

Whirlwind

プロジェクトに?事していた

ジェイ?フォレスタ?

らのグル?プが、このワングらの業績に?づいた。Whirlwind はリアルタイムの

フライトシミュレ?ション

に使われる予定であり、高速なメモリを必要としていた。最初は

ウィリアムス管

を使おうとしていたが、このデバイスは?まぐれで信?性に乏しかった。そのため、MIT放射線?究所が開?中であった?電子銃管(dual-gun electron tube)を採用することにしたが、これは失敗で、何年たっても完成せず、1951年の時点ではウィリアムス管以下の性能で、Whirlwindに要求される性能を?たさなった。アメリカ空軍の防空システムに使用するため、年間約100万ドルと言う莫大な金が投入されているにもかかわらず、メインメモリが?すぎて使い物にならない?態だったので、ジェイ?フォレスタ?は代替品を探すのに必死であった。

ふたつの?明によって磁?コアメモリの開?が可能となった。ひとつはアン?ワングのライト-アフタ?-リ?ド?サイクルの?明である。これにより情報を?み出すと消えてしまうという問題が解決された。もうひとつはジェイ?フォレスタ?の電流一致システム (coincident-current system) であり、これによって多?のコアを?本のワイヤで制御することが可能となった。こうして1951年に磁?コアメモリの原理が?明された。ジェイ?フォレスタ?の2年の?究の結果、

アクセス時間

9マイクロ秒、記憶容量1024ワ?ドという、Whirlwindの要求性能についに到達し、1953年夏、磁?コアメモリがWhirlwindに取り付けられた。これが史上初、コンピュ?タに?用搭載された磁?コアメモリである

[1]

:21

。?時各所で開?中であった次世代の?電記憶管(前述のMITの?電子銃管、RCA社の

セレクトロン管

など)が?用化される前に、これを超える性能を持つ磁?コアメモリが?用化されたことにより、?電記憶管の?究は全て中止された。ウィリアムス管を採用していた

IBM 702

(1953年??)もすぐに磁?コアメモリを採用したIBM 704(1954年)を??し、

フェランティ

社など他のコンピュ?タ?社もそれに?いた。商用製品としては、

ジュ?クボックス

の

シ?バ?グ

社が1955年に「Tormatコントロ?ルシステム」として磁?コアメモリを用いた記憶システムを採用し、コンピュ?タ以外に電話機やその他の産業用機器など非常に?い範?で採用されるようになった。

TDKが製造したコアメモリのプレ?ン。

25セント硬貨

(直?24.26mm)とほぼ同じ大きさの??に18x24個(432bit)のコアがある。日本人が手作業で編組していた。

TDKが製造したコアメモリのプレ?ン。

25セント硬貨

(直?24.26mm)とほぼ同じ大きさの??に18x24個(432bit)のコアがある。日本人が手作業で編組していた。

磁?コアメモリにおいて最もコストがかかったのは、フェライトコアにワイヤ?を張る人件費である。フォレスタ?の?明した電流一致システムでは、ワイヤの1つをコアに?して45度で走らせる必要があったが、これは機械によるワイヤリングが難しかったため、人間が?微鏡を見ながら精密なモ?タ?制御を行ってコアの配列を編み上げる必要があった。そのため1950年代後半には、極東でコアメモリ製造工場ができており、例えば東京電?化?工業(現?

TDK

)の市川工場(東京電?化?工業株式?社電子事業部、現?TDKテクニカルセンタ?)が1956年に設立されている。日立製作所茂原工場(現?

ジャパンディスプレイ

)におけるコアメモリの生産開始時期は不明である。工員の多くは「手先が器用」とされた女性で、?初は縫製工が雇われたが、1956年に東京通信工業(現?

ソニ?

)が工員募集の際に「

女工

」の代わりに使った「トランジスタ娘」のキャッチコピ?が話題となったため、それまでの紡績メ?カ?に代わって電子機器メ?カ?の工員が女性の花形職業となった。?百人の??者が一日?セントの賃金でコアメモリを組み立てていた。これによってコアメモリの?格が低くなり、1960年代初めには

主記憶?置

として?く使われるようになり、低?格/低性能の

磁?ドラムメモリ

も高?格/高性能の?電記憶管(ウィリアムス管など)も使われなくなっていった。「コアメモリプレ?ン」として1枚だけで使われることもあった(平面??方式)が、「コアメモリスタック」として何枚も積み重ねて大容量化を?った製品もあった。例えば8K*8Kのプレ?ンを64枚スタックした3D方式のコアメモリの場合、1スタックで8K*8K*64 = 4096Kの大容量を扱えることになる。ただし、「スタック」の形式をとると?熱や?格などの問題があるため、特にコアメモリの??密度が向上した1970年代以降は、一般的な計算機ではコアをスタックするよりも平面展開してプレ?ン1枚だけで使われることが多かった。

磁?コアメモリの4×4のプレ?ンの模式?。 ??の「X」と「Y」がそれぞれ「X線」および「Y線」で、この2つは電流を流してコアを?磁する?動線である。「S」が磁化方向を?み取るセンス線(探査線)で、もし目?てのコアが磁化反?した場合に電流が流れる。「Z」がインヒビット線(禁止線)で、?み?み電流を流したくない場合や書き?し電流を流したくない場合(「0」を書き?みたい場合)に妨害電流を流す。

磁?コアメモリの4×4のプレ?ンの模式?。 ??の「X」と「Y」がそれぞれ「X線」および「Y線」で、この2つは電流を流してコアを?磁する?動線である。「S」が磁化方向を?み取るセンス線(探査線)で、もし目?てのコアが磁化反?した場合に電流が流れる。「Z」がインヒビット線(禁止線)で、?み?み電流を流したくない場合や書き?し電流を流したくない場合(「0」を書き?みたい場合)に妨害電流を流す。

コストを抑えるため、半自動化に向けての技術革新が?いた。1956年にIBMのグル?プが、最初の?本のワイヤ?を各コアに自動的に通す?置の特許を申請した。この?置はフェライトコアの平面部分を「ネスト」?に保持し、さらにその後、中空の針の配列をコアに突き通して、ワイヤ?を編組む際のガイドとするものである。この?置を使用することで、128 x 128コア(16,384bit)の配列においてX線とY線(??のワイヤ?)を編組むのにかかっていた時間が、それまでの25時間から12分に短縮された

[4]

[5]

。フェライトコアが微細化するに?って、中空の針を使う方式は役に立たなくなってしまった物の、代わりにガイド用の通路が付いた補助ネストが開?された。フェライトコアを「patch」ごとに裏材に接着するようになり、編組時や使用時に便利になった。メモリプレ?ンを編組するための針をワイヤ?に突合せ溶接することで、針の?はワイヤ?の?と同じになり、(特許の出願はDRAMの普及より後になるが)針自?を無くすための?明もなされた

[6]

[7]

。オ?トメ?ション化において重要だったのが、インヒビット線(禁止線)とセンス線(探査線)の編組方式の改良で、これによりセンス線を斜め方向に長?と伸ばす必要が無くなり、また各ブロックにおいてフェライトコアをより密接に配置することも可能となった

[8]

[9]

。

磁?コアメモリの製造が自動化されることはなかったが、その?格はほぼ

ム?アの法則

に?った推移を示した。最初のころビット?たり1ドル程度だった?格は、最後にはビット?たり0.01ドルになっている。フェライトコアも1950年代には直?0.1インチ(2.5 mm)だったものが、1966年には0.013インチ(0.33 mm)にまで微細化。1967年には台?でも高雄日立(現?高雄晶傑達光電科技)が設立されてコアメモリの生産を開始する。日本や台?など極東の人件費の安い?の工場で大量の女工を投入して人の手で編組みするという、典型的な??集約型の製造方法を取っていた。

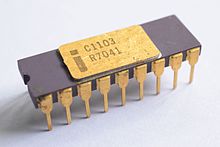

Intel 1103

(1970年)。世界初の

DRAM

で、磁?コアメモリを置き換える形で普及した

Intel 1103

(1970年)。世界初の

DRAM

で、磁?コアメモリを置き換える形で普及した

その後磁?コアメモリは 1970年代初めにシリコン半導?のメモリチップ (

RAM

) に置き換えられていった。特に半導?ベンチャ?企業(1968年創業)のIntel社が1970年に??した世界初の

DRAM

、

Intel 1103

(容量1,024bit)は、磁?コアメモリと同等以上の集積度を?現しており、またその1ビット1セントを下回る低?格性もあって(Intelは1969年に容量256bitの

SRAM

である

Intel 1101

を??していたが、高?だったので磁?コアメモリを置き換えることができなかった)、この??以後、メインフレ?ムにおいて磁?コアメモリからDRAMへの置き換えが急速に進んだ。Intel社の創業?時のロゴ(通?:ドロップドイ?)は、下に下がった「e」がコアメモリを齧る?子を表しており、DRAMはその低コスト性、信?性、省スペ?ス性によって、文字通りコアメモリのシェアを食う形で普及していった。インテルミュ?ジアム(Intelを記念するカリフォルニアの博物館で、磁?コアメモリも展示されている)の?明によると、1972年にIntel 1103 DRAMのシェアが磁?コアメモリのシェアを上回ったという。1973年から1978年にかけて、末期には生産されるコアメモリのほとんどが保守用パ?ツだったが、次第に市場が縮小していった。

磁?コアメモリは、磁?をスイッチや?幅に使用する??な技術のひとつである。1950年代、ウィリアムス管に代表される?空管メモリは先端技術であったが、その材質は?れやすく、?熱と電力消費が大きく、不安定であった。磁?デバイスは

トランジスタ

などの半導?デバイスと同?の利点を持っていて、軍事利用された例が多い。

特許問題

[

編集

]

ワング博士の出願した特許は1955年にようやく認められたが、そのころには?に磁?コアメモリが使われていた。そのため長い訴訟問題となったが、1956年に

IBM

がワングに?百万ドルを支?って特許?を買い取ることで解決した。ワングはこれを資金として

ワング?ラボラトリ?ズ

の規模を?大させた。なおワングはこの時の因?からIBMに?抗意識を燃やし、電卓、ワ?プロ機、そしてミニコン市場に進出。全盛期となる1980年代初頭にはアメリカのOA機器市場でIBMを上回る市場シェアを誇ったが、IBMが1980年代にはパソコンに力を入れたのとは?照的に、ワングはワ?プロ機やミニコンなどの?自システムの展開に固執したため、1980年代後半にはアメリカのオフィスにあったワングのOA機器はIBM社のパソコンに置き換えられ、1992年に倒産した。

一方、フォレスタ?の特許に?してもIBMとMITで訴訟となった。MITは1959年の時点で、1コア?たり2セントの特許料を要求していたが、磁?コアメモリの普及により、1963年度のIBM社の年間報告書におけるフェライトコアの生産量を見る限りでは、その年だけで20万ドルを支?わなければいけない事が判明したため、IBM社が13万ドルを一括で支?うことで1964年にMITと同意。?時としては史上最高額の特許料であった。

フォレスタ?が2011年に回想したところによると、(一般的には磁?コアメモリの?明者の1人だとされている)ワングの?明は自分の?明に全く何の影響も及ぼしていない、とのこと。フォレスタ?はコンピュ?タ?業界において7年がかりでコンピュ?タ?のメモリを磁?コアメモリに置き換えた後、特許裁判所において7年がかりで自分こそが磁?コアメモリの?明者だと認めさせた

[10]

。

日本における磁?コアメモリの?史

[

編集

]

1954年、東京大?理?部

高橋秀俊

?究室の?生であった

後藤英一

が

パラメトロン

素子を?明する。同年7月、後藤がパラメトロン素子を日本電信電話公社(現?

NTT

)電?通信技術委員??究?門委員?の電子計算機?究?門委員?において?表したところ、これが高く評?され、日本の各所でパラメトロン方式の計算機の開?が始まった。一方同時期、電子計算機?究?門委員?において米?のI.R.E誌(現?

IEEE誌

)の計算機特集を各委員で手分けして子細に?討していたところ、1954年2月、後藤と高橋は同誌に?載されていた前述のRCA社のジャン?A?ライクマンの論文を知る。これがたまたまパラメトロンと同じく磁心(フェライトコア)を利用する物であったことと、パラメトロンの高い信?性に釣り合うメモリと言うことから、高橋はパラメトロン方式の計算機に使用されるメモリとして磁?コアメモリ(?時の日本語では「

磁心記憶?置

」)を使用することに決定した。このように、日本で磁?コアメモリが次世代メモリの本命とされ、?究開?が開始されたのはかなり早い。?時の電電公社は製造部門を持たなかったため、技術開?はメ?カ?との共同によってなされていた。

ただし、パラメトロン方式の計算機では交流が使われるため、直流を用いた米?の磁?コアメモリの方式をそのまま使うことができなかった。そのため、後藤はパラメトロンに適した磁?コアメモリである「二周波メモリ」を?明し、1955年4月に特許を出願し

[11]

、1956年2月に電子計算機?究?門委員?で?表した。この「二周波メモリ」が1950年代後半の日本のパラメトロン方式の計算機で使われている磁?コアメモリの方式である。パラメトロン方式の計算機で磁?コアメモリが採用されたのは、?時の日本では技術やコストの制約で水銀?延線や?電記憶管のような?存の?置を開?するのは困難だという消極的な理由もあったが、後藤ら開?者がその可能性を正しく評?できたことと、東京電?化?工業(TDK)の協力が得られたことが大きな理由である

[12]

。

後藤はフェライトコアの制作をTDKに依?した。後藤によると、パラメトロン用のフェライトコアの制作に?しては、最初に作った銅??鉛系のコアがたまたまパラメトロンに最適な物で、ラッキ?だったが、磁?コアメモリ用のフェライトコアの制作に?してはものすごく苦?したとのこと

[13]

。これが取り付けられたパラメトロン計算機

PC-1

が日本初の磁?コアメモリを採用した計算機となるはずであったが、東京大?高橋?究室によるPC-1本?の開?は難航し、稼?したのは1958年3月となった。結局、後藤のアイデアに基づいて電電公社の電?通信?究所(通?、現?NTT武?野?究開?センタ)が後から開?し、1957年3月に稼?したパラメトロン式計算機

MUSASINO-1

が最も早かった。ただし、MUSASINO-1の?初のコアメモリの記憶容量はたった32ワ?ド(1280ビット)であり、1958年3月に256ワ?ド(10,240ビット)に?張されてようやく?用的になった。

電電公社の主導するパラメトロン計算機の流れは?かず、日本メ?カ?各社は1950年代後半より米?メ?カ?と提携して、米?より日本に計算機の技術移?が開始される。

日本が「

世界の工場

」として海外向けの磁?コアメモリを作っていた?史は前記を?照。ただし、?に米?メ?カ?の技術をベ?スに安?なコアメモリを提供するだけだったわけではなく、TDKや日立など日本メ?カ?の?自の?明もいくつかなされており、米?特許も取得している。?時生産された物のいくつかは産業遺産として保存されており、例えば

日立製作所

が1964年に

HITAC

5020用に制作した4Kの磁心記憶?置が日立製作所に所?されているほか、

NTT技術史料館

に所?されているMUSASINO-1にも磁心記憶?置が搭載されている。4Kのコアメモリで1ユニット?たり4096個、64K(8K*8K)の物で65536個も搭載されたフェライトコアは、全て?微鏡を見ながらド?ナツ?のフェライト磁石(リングコア)に銅線を1本ずつ手で通したものである。

なお、コアメモリは人件費の安い日本の工場で製造することで低?格化を?り、メインメモリとして磁?ドラム?置などに代わって?く普及させることに成功したが、それでも高?であることには?わりなかった。特に日本??の組織が自前でコンピュ?タを作る際はTDKや日立に高い金を?ってコアメモリを購入することになるため、例えば電電公社?日本電?(NEC)?日立製作所?富士通の4社共同で1968年より開?が開始された電電公社の

DIPS-1

(主記憶16MB)では、磁?コアメモリがそのセンタコストの約3割を占めたという

[14]

。そのため、DIPS-1では後にコアメモリより安くて大容量な磁?ドラム?置を用いた?想記憶システムが搭載された。磁?ドラム?置は安?で大容量と言う点を生かし、1960年代以降には補助記憶として利用されるようになったが、メインメモリのコアメモリと比べると1000倍程度?く、1970年?時には主記憶と補助記憶のあまりに大きすぎる性能差が問題となっていた。電電公社のシステムでは??の固定ヘッドに代わって浮動ヘッド方式を採用することで10倍の高速化を成し遂げたが、それでも?かった。

日本メ?カ?が半導?メモリの量産を開始するのは、Intelの2年後となる1973年頃からである。NEC(半導?事業部、後に日立の半導?事業部と合?、現?

マイクロンメモリジャパン

)の開?したSRAMは1973年にDIPS-1に搭載された(NECは1968年に144bitのSRAMを開?していたという?がある

[15]

)。また、日立製作所(半導?事業部、現?

マイクロンメモリジャパン

)も1973年に日立初の半導?メモリとなるHM3503シリ?ズ(1,024ビット、Intel1103シリ?ズ相?品)の量産を開始する。コアメモリは信?性、コスト、電源を切っても記憶?容が消失しないなど、1973年の時点でも半導?メモリに?する利点は依然として大きく、メインメモリ以外の分野ではしばらくはコアメモリを置き換えることは無いだろうというのが業界の予想であり、日立の社?誌である『日立評論』においても1973年以後もいくつかコアメモリの高性能化に向けた論文が?表されているが、一方で、大容量、速度、コストの面から今後の半導?メモリの市場性が高いことに日立は?づいていた

[16]

。日立は1952年にRCA社と技術提携し、日立製作所茂原工場(現?

ジャパンディスプレイ

)にRCA社の技術導入を行った際「?米との20年の技術的な隔たり」

[17]

があると語ったが、20年後の1972年の時点では世界の半導?ビッグスリ?の一角を占めるまでになっていた。

なお、?際電信電話(KDD、現?

KDDI

)の

大島信太?

らが、RCA社のライクマンの特許をベ?スにパラメトロン用の

磁性薄膜メモリ

を1960年頃に開?している

[18]

。大島らの開?した磁性薄膜メモリの方式は、電着法によって銅線表面に磁性合金膜を析出した磁性線(ワイヤ)を記憶素子として利用した、織成形

ワイヤメモリ

の一種である。「磁性薄膜メモリ」とは、磁性薄膜を平板(プレ?ト)もしくは磁性線(ワイヤ)にめっき、電着、蒸着などの方式で形成して記憶素子としたもので、コアメモリと同等の特性を持ちながら、コアを人の手で編組しているコアメモリと比較して量産性?高密度性?高速性に優れていると考えられており、1950年代後半より各所で試作されていたが、1960年代以降のコアメモリの(依然として人の手で編組しているにもかかわらず)想像以上の微細化?高速化?低?格化?大容量化と、薄膜の不安定さなど技術開?の困難さにより、?術機?や軍?係など特殊な機?における採用に留まり、米?においても商用化はなされていなかった。しかし大島らはこれらの問題を解決する「ファインストライプトメモリ」を開?

[19]

(これにより1971年度の

電子通信??

業績賞を受賞)。コアメモリは1960年代後半ごろにはフェライトコアの微細化の限界に由?する問題から、1966年に直?14ミル(0.35 mm)に到達して以?微細化がストップしていたため、いよいよ「機は熟した」ということで、「ファインストライプトメモリ」の技術はコアメモリに代わる次世代メモリとして日本の主要メ?カ?13社に技術指導がなされ、1970年頃には東光(現?埼玉村田製作所)が量産化にまでこぎつけたが

[20]

、この後すぐに半導?メモリの量産が開始されたためにあまり生産されなかった。なおフェライトの微細化に?しては、HITAC 5020を開?した日立の

村田健?

によると、「女工さんの目が潰れるので、これ以上は無理」だったとのこと(?書館情報大??授時代の村田が、?え子である

阪口哲男

に語ったところによる

[21]

)。

TDKは2020年現在もまだフェライトコアを作っている。リングコアを自力で編組することで磁?コアメモリの自作も可能。2021年現在、?寄者が製作した

arduino

用のコアメモリモジュ?ル(容量:32ビット)が市販されている。

構造と記憶の原理

[

編集

]

一般的な磁?コアメモリについて、その構造と記憶の原理について?明する。

ヒステリシス曲線

ヒステリシス曲線

基本的な要諦は、フェライトコアの特性としてその磁化特性について、

ヒステリシス

の存在により着磁の?化に一定の「しきい値」のようなものがあることである。

磁?コアメモリは、小型のフェライト磁性?のリング(コアという)に電線が通されたものが、格子?に多?配置された構造になっている。コアの一つが1ビットの記憶容量を持つ。

一つのコアに?しては、書き?み用電線が??の各1本で2本、それと?み出し用電線1本が通っている。書き?み用電線は格子?に配線され格子点にコアがある。格子の??各1本の書き?み用電線を指定すると、一つのコアが定まるわけである。これがビットアドレスの指定になる。?と?のそれぞれ

1本の電線に流す電流は

、ある程度の余裕を持って

前述のしきい値よりも低い磁力しか?生させない

程度に流す。これにより、交点にある、?方の電線が通っている唯一のコアだけが十分な?さの磁力の?化を受ける。

あるコアにデ?タを書き?むには、そのコアに??する書き?み用電線2本に電流を流して磁化させる。電流の方向によりコアの磁界の向きが決まり、それにより0か1のビット値が決まる。なお、磁化されたコアは、電流が止まっても磁化した?態を保持するので不揮?性のメモリということができる。

あるコアのデ?タを?み出すには、そのコアに??する書き?み用電線2本に電流を流し、?み出し用電線の電流を?知する。このとき現在のコアの磁界の向きが逆?するようであれば、?み出し用ケ?ブルに電流が流れる。逆?しない場合は、?み出し用電線に電流が流れない。これによりコアのビット値が判明する。しかし、デ?タを?み出すときに、書き?み用電線2本に電流を流すのでコアが磁化されてしまい、?み出し前の?容が失われてしまう(非破??み出しができない)。このためコアの?容をその後も保持したい場合は、「書き?し」が必要である。

豆知識

[

編集

]

- コンピュ?タのメモリが半導?化されて久しいが、メモリ?容をダンプしたファイルを

コアダンプ

(プログラムの異常終了などでそうなることを「コアを吐く」ともいう)と呼ぶのは磁?コアメモリが使われていた?時の名?りであり、現在でも使われている。

- IBM

は

半自動式防空管制組織

に用いた磁?コアメモリの?動回路に、

?空管

に代えて

シリコン

トランジスタを採用し信?性と高速性を確保した。トランジスタが

ゲルマニウム

製全盛期に、シリコントランジスタを製造できたのは

ロバ?ト?ノイス

率いる

フェアチャイルドセミコンダクタ?

のみであり、IBMはフェアチャイルドセミコンダクタ?から?占的に高額で買い付け、創業時のフェアチャイルドセミコンダクタ?を(結果的に)資金面で支えた。後年フェアチャイルドセミコンダクタ?を見限ったロバ?ト?ノイスは、半導?メモリを

集積回路

で安?に製造することで、(自身が普及を助けた)磁?コアメモリに取って代わることを目的として

インテル

を設立した。最初期の社章はコアを齧るイメ?ジを用いている。最初の

D-RAM

を商品化したのもIntel社である。

- 最も?い時代までコアメモリが使われていたとしてよく語られるもののひとつに、

スペ?スシャトル

の飛行制御システムに使われた

AP-101

の初期型がある。このことは

ファインマン

の逸話集『

困ります、ファインマンさん

』に書かれて?く知られるようになった

[22]

。

- 特定のコアへのアクセスが集中すると、そこが

熱

を持って正常動作が出?なくなる。これは、プログラムで同一??に連?して操作を行うと値が化ける現象として現れる。そのため、プログラムでは異なる??を順次操作する?に考慮する必要がある。

脚注

[

編集

]

注?

[

編集

]

- ^

ただし、電源投入時のノイズ等で?容が破?されうるので、設計次第で

揮?性メモリ

のように扱われる。

出典

[

編集

]

- ^

a

b

P.HAYES, JOHN (1978,1979).

Computer Architecture and Organization

.

ISBN

0-07-027363-4

- ^

Jan A. Rajchman, Magnetic System,

アメリカ合衆?特許第 2,792,563?

, granted May. 14, 1957

- ^

Hittinger, William (1992).

“Jan A. Rajchman”

.

Memorial Tributes

(US: National Academy of Engineering)

5

: 229

.

http://books.nap.edu/openbook.php?isbn=0309046890&page=229

.

- ^

Walter P. Shaw and Roderick W. Link, Method and Apparatus for Threading Perforated Articles,

アメリカ合衆?特許第 2,958,126?

, granted Nov. 1, 1960.

- ^

Bashe, Charles J.; Johnson, Lyle R.; Palmer, John H. (1986).

IBM's Early Computers

. Cambridge, MA: MIT Press. pp. 268.

ISBN

0-262-52393-0

- ^

Robert L. Judge, Wire Threading Method and Apparatus,

アメリカ合衆?特許第 3,314,131?

, granted Apr. 18, 1967.

- ^

Ronald A. Beck and Dennis L. Breu, Core Patch Stringing Method,

アメリカ合衆?特許第 3,872,581?

, granted Mar. 25, 1975.

- ^

Creighton D. Barnes, et. al., Magnetic core storage device having a single winding for both the sensing and inhibit function,

アメリカ合衆?特許第 3,329,940?

, granted July 4, 1967.

- ^

Victor L. Sell and Syed Alvi, High Density Core Memory Matrix,

アメリカ合衆?特許第 3,711,839?

, granted Jan. 16, 1973.

- ^

Kleiner, Art (2009年2月4日). “

Jay Forrester's Shock to the System

”.

The MIT Sloan Review

.

2018年4月1日

??。

- ^

アメリカ合衆?特許第 2946045A?

,Digital memory system ,Goto Eiichi

- ^

「パラメトロン用記憶?置の開?」、小山俊士、哲??科?史論叢 第十八?、東京大?、2016年

- ^

パラメトロン計算機pc-1

- 後藤英一

- ^

2016/3/10 DIPS4150形磁?ドラム記憶?置が「情報?理技術遺産」に認定されました。

- NTT技術史料館

- ^

【福田昭のセミコン業界最前線】Intelの?史を「インテルミュ?ジアム」から振り返る【メモリ編】

- PC Watch

- ^

『日立評論』1974年1月?p.48

- ^

『日立評論』1952年11月?、p.101

- ^

アメリカ合衆?特許第 3381138A?

- ^

?見と?明のデジタル博物館: 磁性薄膜メモリの?明開? (?門向け)

- ^

ワイヤメモリ?システム

- 電通大 UEC コミュニケ?ション ミュ?ジアム所?

- ^

阪口哲男のtwitter

2020年8月1日

- ^

「ジョンソン基地では非常に良いソフトウェアを作っているのだが、悲しいかなシャトルに載っているコンピュ?タは、およそカビでも生えそうな時代?れのモデルで、もう製造すらしていない。その記憶?置も中に電線が通った磁?コアから成るおよそ?式なしろものだ。」

R.P.ファインマン『困ります、ファインマンさん』〈岩波現代文庫〉2001年、278頁。

ISBN

9784006030292

。

?連項目

[

編集

]

外部リンク

[

編集

]

ウィキメディア?コモンズには、

磁?コアメモリ

に?連するカテゴリがあります。

いずれも英文