東大寺盧?那?像

東大寺盧?那?像

東大寺盧?那?像

(とうだいじるしゃなぶつぞう)は、

奈良?

奈良市

の

東大寺大?殿

(金堂)の

本尊

である

?像

(

大?

)。一般に

東大寺大?

[1]

、

奈良の大?

として知られる。

聖武天皇

の?願で

天平

17年(

745年

)に制作が開始され、

天平勝?

4年(

752年

)に開眼供養?(かいげんくようえ、魂入れの儀式)が行われた。後世に複?回?損したため、現存する大部分が再建であり、?初に制作された部分で現在まで?るのはごく一部である。「

銅造盧?那?坐像

」として

??

に指定されている。

?要

[

編集

]

東大寺盧?那?像

東大寺盧?那?像

『大??起』中?より

『大??起』中?より

『

信貴山?起

』に描かれた、治承の兵火以前(創建時のもの)の大?の?像(奈良?

朝護孫子寺

?)

『

信貴山?起

』に描かれた、治承の兵火以前(創建時のもの)の大?の?像(奈良?

朝護孫子寺

?)

[?考]

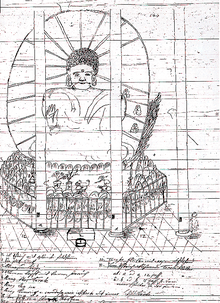

エンゲルベルト?ケンペル

の

方?寺

大?(

京の大?

)のスケッチ(

大英博物館

所?)

[2]

ケンペルは方?寺大?について日記に「これまで見たことのない程の大きさで、全身金色である」と書き記している

[3]

[?考]

エンゲルベルト?ケンペル

の

方?寺

大?(

京の大?

)のスケッチ(

大英博物館

所?)

[2]

ケンペルは方?寺大?について日記に「これまで見たことのない程の大きさで、全身金色である」と書き記している

[3]

?年8月に行われる「お身拭い」

?年8月に行われる「お身拭い」

東大寺大?は、聖武天皇により天平15年(

743年

)に造像が?願された。?際の造像は天平17年(745年)から準備が開始され、天平勝?4年(

752年

)に開眼供養?が?施された。

のべ260万人が工事に?わったとされ、

?西大?

の

宮本勝浩

?授らが

平安時代

の『

東大寺要?

』を元に行った試算によると、創建?時の大?と大?殿の建造費は現在の?格にすると約4657億円と算出された

[4]

。

大?は?初、奈良ではなく、

紫香?宮

の近くの甲賀寺(今の

滋賀?

甲賀市

)に造られる計?であった。しかし、紫香?宮の周?で

山火事

が相次ぐなど不?な出?事があったために造立計?は中止され、都が平城京へ?るとともに、現在、東大寺大?殿がある位置での造立が開始された。制作に携わった技術者のうち、大?師として

?中連公麻呂

(?公麻呂とも)、?師として高市大?(たけちのおおくに)、高市?麻呂(たけちのままろ)らの名が?わっている。天平勝?4年の開眼供養?には、聖武太上天皇(?に?位していた)、光明皇太后、

孝謙天皇

を初めとする要人が列席し、?列者は1万?千人に及んだという。開眼導師は

インド

出身の僧?

菩提僊那

が??した。

大?と大?殿はその後、

治承

4年(

1180年

)と

永?

10年(

1567年

)の2回?失して、その都度、時の?力者の支援を得て再興されている。

現存の大?は像の高さ約14.7メ?トル、基壇の周?70メ?トルで、頭部は江?時代、?部は大部分が鎌倉時代の補修であるが、台座、右の脇腹、?腕から垂れ下がる袖、大腿部などに一部建立?時の天平時代の部分も?っている。台座の蓮弁(蓮の花弁)に線刻された、華??の世界?を表す?像も、天平時代の造形遺品として貴重である。大?は

昭和

33年(

1958年

)2月8日、「銅造盧?那?坐像(金堂安置)1?」として

??

に指定されている。

現存の大?殿は正面の幅(東西)57.5メ?トル、?行50.5メ?トル、棟までの高さ49.1メ?トルである。高さと?行は創建?時とほぼ同じだが、幅は創建?時(約86メ?トル)の約3分の2になっている。大?殿はしばしば「世界最大の木造建築」と紹介されるが、20世紀以降の近代建築物の中には、大?殿を上回る規模のものがある。よって「世界最大の木造

軸

組建築」という表現の方が正確であろう

[注? 1]

。

なお江?期においては

方?寺

大?(

京の大?

)の方が、規模(大?の高さ、大?殿の高さ?面積)で上回っていた。これは

豊臣秀吉

が?願したもので、秀吉の造立した初代大?、

豊臣秀?

の造立した2代目大?、江?時代再建の3代目大?と、新?3代の大?が知られるが、それらは文?記?(愚子見記、

都名所??

等)によれば、6丈3尺(約19m)とされ、東大寺大?の高さ(14.7m)を上回り、大?としては日本一の高さを誇っていた。

東海道中膝栗毛

では?次喜多が大?を見物して威容に驚き「手のひらに?が八枚敷ける」「鼻の穴から、傘をさした人が出入りできる」とその巨大さが描?される場面があるが、そこで描かれているのは、東大寺大?ではなく、

方?寺

大?である

[5]

(なお初版刊行の1802年には、後述のように大??大?殿は?に?失している

[5]

)。江?時代中期の??者

本居宣長

は、?方の大?を?見しており、東大寺大??大?殿について「京のよりはやや(大?)殿はせまく、(大)?もすこしちいさく見え給う

[6]

」「堂(大?殿)も京のよりはちいさければ、高くみえてかっこうよし

[6]

[東大寺大?殿は方?寺大?殿よりも?幅(間口)が?いので、高く見えて格好良いの意か?]」「所のさま(立地?周?の景色)は、

京の大?

よりもはるかに景地よき所也

[6]

」という感想を日記に?している(在京日記)。一方方?寺大?については「此?(大?)のおほき(大き)なることは、今さらいふもさらなれど、いつ見奉りても、めおとろく(目驚く)ばかり也

[7]

」と記している。

方?寺(3代目)大?は?政10年(1798年)まで存?していたが、落雷で?失した。

略年表

[

編集

]

正史『

?日本紀

』、東大寺の記?である『東大寺要?』が引用する「大?殿碑文」「延?僧?」によれば、大?造立の?緯はおおむね次の通りである。

- 天平12年(

740年

) - 聖武天皇は難波宮への行幸途次、河??大?郡(大阪府柏原市)の

知識寺

で盧?那?像を?し、自らも盧?那?像を造ろうと決心したという。(?紀)

- 天平13年2月14日(

741年

3月5日) - 聖武天皇が

?分寺

??分尼寺建立の

詔

を?する。(類聚三代格など)

- 天平15年10月15日(

743年

11月5日) - 聖武天皇が近江?

紫香?宮

にて大?造立の詔を?する。(?紀)

- 天平16年11月13日(

744年

12月21日) - 紫香?宮近くの甲賀寺に大?の骨柱を立てる。(?紀)

- 天平17年(

745年

) -

恭仁宮

、

難波宮

を??としていた都が5年ぶりに

平城京

に?る。??8月23日(745年9月23日)、平城東山の山金里(今の東大寺の地)で改めて大?造立が開始される。(碑文)

- 天平18年10月6日(

746年

11月23日) - 聖武天皇は金鐘寺(東大寺の??)に行幸し、盧?那?の燃?供養を行う(?紀)。これは、大?

?造

のための原型が完成したことを意味すると解される。

- 天平19年9月29日(

747年

11月6日) - 大?の

?造

開始。(碑文)

- 天平勝?元年10月24日(

749年

12月8日) - 大?の?造終了。(碑文)

- 天平勝?4年4月9日(

752年

5月26日) - 大?開眼供養?が盛大に開催される。(?紀)

なお、開眼供養?の時点で大?本?の?造は基本的には完了していたが、細部の仕上げ、鍍金、光背の制作などは未完了であった。

大?造立の思想的?時代的背景

[

編集

]

華??と盧?那?

[

編集

]

大?は姿の上では

?迦如?

など他の如?像と?別がつかないが、『

華??

』に?かれる盧?那?という名の?である。『華??』は西?400年前後に

中央アジア

で成立し、中?大陸?由で日本へもたらされた???典で、60?本、80?本、40?本の3種類の漢?本があるが、うち奈良時代に日本へもたらされたのは60?本と80?本である。前者は5世紀、東晋の

?陀跋陀羅

?で「??」(くやく)、「六十華?」といい、後者は7世紀末、唐の

?叉難陀

?で「新?」、「八十華?」という。盧?那?はこの華??に?く「蓮華?世界」の中心的存在であり、世界の存在そのものを象?する絶?的な?である。六十華?では「盧?那?」、八十華?では「

毘盧遮那?

」と表記されるが、これらの原語は

サンスクリット

の「Vairocanaヴァイロ?チャナ」であり、

密?

における

大日如?

(Mah?vairocanaマハ??ヴァイロ?チャナ)と語源を等しくする。

『?日本紀』によれば、聖武天皇は天平12年2月(

740年

)、河??大?郡(大阪府柏原市)の知識寺で盧?那?像を?し、これが大?造立のきっかけとなったという。知識寺の跡は柏原市太平寺に?り、7世紀後半の瓦が出土している。なお、ここでいう「知識」とは、信仰を同じくする人?の集?である「同志」「同信」といった意味である。同じ天平12年の10月、聖武の四十賀に際し、

新羅

で華???を?んだ

審祥

が金鐘寺にて華??を講義している。盧?那大?造立の背景にはこうした『華??』に基づく信仰があった。

大?造立の詔

[

編集

]

聖武天皇は天平15年10月15日(

743年

11月5日)、近江?

紫香?宮

にて大?造立の詔を?した。詔の全文は『?日本紀』にあり、以下のとおりである。

朕、薄?を以て恭しく大位を承く。志(こころざし)兼?に存して勤めて人物を撫(ぶ)す。率土の浜、已(すで)に仁恕に霑(うるお)うと雖も、而も普天の下、未だ法恩に洽(あまね)からず。誠に三?の威?に?り、乾坤相泰(あいやすら)かに万代の福業を修めて動植咸(ことごと)く?えんことを欲す。?(ここ)に天平十五年?(ほし)は癸未に次(やど)る十月十五日を以て菩薩の大願を?(おこ)して、盧?那?金銅像一?を造り奉る。?銅を?して象を鎔(とか)し、大山を削りて以て堂を構え、?く法界に及ぼして朕が知識となし、遂には同じく利益を蒙らしめ共に菩提を致さしめん。それ天下の富を有(たも)つ者は朕なり。天下の勢を有つ者も朕なり。此の富勢を以て此の尊像を造る。事や成り易く、心や至り難し。但恐らくは、徒(いたづら)に人を?すること有て能く聖を感ずることなく、或は誹訪(ひぼう)を生じて罪辜(ざいこ)に?せんことを。是の故に知識に預る者は、懇ろに至誠を?して、各(おのおの)介(おおいなる)福を招き、宜(よろし)く日?に盧?那?を三?すべし。自ら?(まさ)に念を存し各(おのおの)盧?那?を造るべし。如し更に人の一枝の草、一把の土を以て像を助け造らんことを情(こころ)に願う者有らば、恣(ほしいまま)にこれを?(ゆる)せ。?郡等の司、此の事に因りて、百姓を侵擾(しんじょう)して?(あながち)に?斂せしむること莫(なかれ)。遐邇(かじ)に布告して、朕が意を知らしめよ。

[8]

(大意)私は天皇の位につき、人民を慈しんできたが、?の恩?はいまだ天下にあまねく行きわたってはいない。三?(?、法、僧)の力により、天下が安泰になり、動物、植物など命あるものすべてが?えることを望む。ここに、天平15年10月15日、菩薩の(衆生救?の)誓願を立て、盧?那?の金銅像一?を造ろうと思う。?じゅうの銅を?くして?を造り、大山を削って?堂を建て、?く天下に知らしめて私の知識(大?造立に?同し、協力する同志)とし、同じく?の恩?をこうむり、ともに悟りの境地に達したい。天下の富や?勢をもつ者は私である。その力をもってこの像を造ることはたやすいが、それでは私の願いを?えることができない。私が恐れているのは、人?を無理やりに?かせて、彼らが聖なる心を理解できず、誹謗中傷を行い、罪におちることだ。だから、この事業に加わろうとする者は、誠心誠意、?日盧?那?に三?し、自らが盧?那?を造るのだという?持になってほしい。たとえ1本の草、ひとにぎりの土でも協力したいという者がいれば、無?件でそれを許せ。役人はこのことのために人民から無理やり取り立てたりしてはならない。私の意を?く知らしめよ。

[9]

聖武は大?造立のためには「?銅を?して象を鎔(とか)し、大山を削りて以て堂を構へ」、つまり、?じゅうの銅を溶かして大?を造り、山を削って大?殿を造ると言っている。?際に大?の原型制作と?造のためには大量の土を必要とし、東大寺大?殿は?際に山の尾根を削って造成されたものであることが、庭園?究家の

森蘊

による東大寺境?の地形調査で判明している

[10]

。

時代背景

[

編集

]

大?造立の詔の2年前の天平13年(741年)、聖武天皇は詔して、?ごとに

?分寺

と?分尼寺を造ることを命じた。そして、東大寺は大和?の?分寺であると共に、日本の??分寺と位置付けられた。この?分寺造立の思想的背景には護??典である『

金光明最勝王?

』(10?、唐僧の義??)の信仰があった。同?によれば、この?を信じる?王の下には、??の

護法善神

である

四天王

が現れ、?を護るという。聖武は、日本の隅?にまで?分寺を建て、?迦像を安置し、『金光明最勝王?』を安置することによって、?家の安定を?ろうとする意?があったものと思われる。

聖武天皇が位に付いていた8世紀前半、すなわち天平時代の日本は決して安定した?況にはなかった。天平9年(

737年

)には、?時の政治の中?にいた

藤原武智麻呂

?

房前

?

宇合

?

麻呂

の四兄弟が、

天然痘(疫病)の大流行

により相次いで死去した。そのほかにも、天平時代は例年

旱魃

?

飢饉

が?き、天平6年(

734年

)には大地震で大きな被害があり、?分寺建立の詔の出る前年の天平12年(

740年

)には九州で

藤原?嗣の?

が?生するなど、社?不安にさらされた時代であった。聖武による?分寺の建立、東大寺大?の造立には、こうした社?不安を取り除き、?を安定させたいという願いが背景にあったものと推測されている。

大??造の?緯

[

編集

]

?造手法

[

編集

]

『東大寺要?』に引く「大?殿碑文」によれば、天平17年8月23日、平城東山の山金里で大?造立が開始されている。『?紀』によれば、天平18年10月6日、聖武天皇は金鐘寺に行幸し、盧?那?の燃?供養を行っているが、これは、大??造のための原型が完成したことを意味すると解されている。「碑文」によれば、?造は天平19年9月29日に開始され、天平勝?元年10月24日に終了した。「?」は「三箇年八ヶ度」、つまり3年にわたり、8回に分けて?造が行われたと言っているが、?年?は2年間?である。「八ヶ度」は、巨像を下から上へ、8段に分けて順次?造したという意味に解?されている。その造像手法は次のように推定されている。

- まず、木材の支柱を??に組み、これに細い枝や麻?などを?きつけ、塑像の芯材の要領で大?の原型の芯を造る。

- 大?のおおよその形ができたら、これに土をかぶせる。かぶせる土はきめの荒いものから塗り始め、だんだん外側へ行くにしたがって粒子の細かい土を塗っていく。こうして金銅像と同じ大きさの土製の像ができる。これを原型または中型(なかご)という。

- 中型の土が十分乾燥してから、今度は中型を外側から覆うような形で「外型」をやはり粘土で造る。巨像のため、外型は下から上へ、8段に分けて造られた。中型と外型が接着しないように、?離?として薄い紙をはさむ、あるいは

雲母

をまくなど、何らかの方法が取られたはずである。

- 外型を適?な幅で割り、中型から外す。

- 外型の?面を火で?き、型崩れしないようにする。

- 中型の表面を削る。この作業で削った厚みが、完成像の銅の厚みとなる。

- 一度外した外型を再び組み合わせる。外型と中型がずれないようにするため型持を入れる。正倉院文書によれば、型持は4寸四方、厚さ1寸の金?片を3,350枚造ったという。

- ?を持ち?み、高?で

銅

を溶かし、外型と中型のすき間に溶けた銅を石の溝から流し?む。

?加(いくわえ)、?浚(いさらい)という、?造後の表面の仕上げ、

螺?

の取り付け、像表面の鍍金、光背の制作など、他にも多くの工程があり、これだけの巨像を造立するには想像を絶する困難があったものと思われる。

作業中の事故や、鍍金の溶?として用いられた

水銀

の

中毒

により多くの人命が失われたとも言われる。銅に含まれていた

砒素

と鍍金に使用された水銀による推定?百人の中毒患者のため、これを?門とする救護院が設けられていた

[11]

。また、巨大な大?製造のための銅による?造過程での環境破?の問題についても指摘

[12]

されている。

開眼供養

[

編集

]

こうして、天平勝?4年4月9日(

752年

5月26日)には大?開眼供養?が?行された。聖武太上天皇(すでに?位していた)

[注? 2]

、光明皇太后、孝謙天皇を初めとする要人が列席し、?列者は1万?千人に及んだという。

開眼??日の?子は次のようなものであった。大?殿前の庭には五色の幡と?樹が飾られ、中央には舞台が、東西には『華??』の講師と?師のための高座が設置された。大?殿?は造花と?幡(刺?を施した幡)で??されている。玉座には聖武太上天皇、光明皇太后、

孝謙天皇

が座す(『?日本紀』、『東大寺要?』)。孝謙天皇は中?風の

冕冠

を被り、和神事用の白の帛衣という、和中混在した?服。聖武の?服も白色と?わり、和神事用?服だと推定されていて、

唐

?

を受容して中?の皇帝的な在り方を目指す過渡的な姿だとされる。孝謙天皇の冕冠の?闕と冠架?箱は

正倉院

に?わる

[13]

。南門からは上位の僧1,026人が入場。本日の開眼の導師を務めるのはインド僧の菩提僧正(

菩提僊那

)、『華??』を講ずる講師は

大安寺

の隆尊律師、『華??』を?み上げる?師は

元興寺

の延福法師である。大?の瞳を描き入れる儀式は、聖武太上天皇が?調不良のため、菩提僧正が??した。菩提僧正が開眼に使用した筆には長大な縷(る)が取り付けられており、列席の人?はこの縷に?れて大?に結?した。このあと、唄(ばい)、散華(さんげ)、梵音(ぼんのん)、錫杖(しゃくじょう)という四箇法要が行われ、?いて『華??』の講?がある。?いて衆僧?沙?9,799人が南門から入場し、幄(?の座席)に着座した。大安寺、

?師寺

、元興寺、

興福寺

の四大寺の僧か??の珍?を大?に?ずる。さらに日本、中?、朝鮮の?人?舞人らによる?舞が披露される(『

?日本紀

』、『東大寺要?』)。?日披露されたのは大歌女?大御舞(おおうため?おおみまい)、久米舞、楯伏舞(たてふしのまい)、女漢躍歌(おんなあやおどりうた)、跳子(とびこ)、唐古?、唐散?、林邑?(りんゆうがく)、高麗?、唐中?、唐女舞、高麗女?であり、これらが夕方まで行われた(『東大寺要?』)。このうちの林邑?が、?面劇の伎?にあたるとみられる。開眼法要で使用された伎?面は東大寺および

正倉院

に現存している

[14]

。

『

正倉院文書

』のうちには、『?燭文書』と?する?物があり、?容不明とされていたが、これが大?開眼?に列席した万僧の交名(名簿)であることが判明し、「1万?千人」は誇張ではなかったことがわかった

[15]

。開眼の際に使用した筆や墨、筆に結び付けられた紐である開眼縷(る)、?日大?に奉納された

伎?

に使用された

面

などは、

正倉院

?物として現存している。「天平?物筆」と呼ばれる?斑竹(げはんちく)製の筆は長さ56.6センチ、「天平?物墨」と呼ばれる墨は長さ52.5センチ。?縷(はなだのる)は長さ190メ?トルに及ぶ

[16]

。『?紀』は?日の?子を、「?法東?してより??の儀、未だ嘗て此の如き盛なるはあらず」(日本に??が??して以?、これほど盛大な儀式はなかった)と述べている。

仕上げ作業

[

編集

]

光背

と支え

光背

と支え

なお、開眼供養(かいげんくよう)の時点で、大?の仕上げはまだ完了していなかった。『東大寺要?』に引く「延?僧?」によると、「?加」作業は天平勝?2年正月(750年)に始まり、開眼供養より後の天平勝?7?正月(755年)まで掛かっている。?加とは、?造後、溶銅がうまく回らなかったり、空洞ができたりした箇所に再度銅を流し?んだり、銅板で補?したり、はみ出した部分を削ったり、8段に分けて?造した?ぎ目を接合(?からくり)したりといった一連の仕上げ作業のことである。こうして仕上げが終わり、表面をやすりで平滑にしたところで、初めて鍍金の作業に入る。「大?殿碑文」によると鍍金開始は開眼?直前の天平勝?4年3月14日(752年4月2日)、完了は「正倉院文書」に天平?治元年(757年)と記載されていることから

[17]

、開眼?の時点では鍍金は未完成である。

光背

はさらに後の天平?字7年(763年)に着手し、??2年(771年)に完成した

[18]

。

このように、大?の仕上げが未完成の?態で開眼?を?行した理由については、聖武天皇が病?のため、?施を急いだという?もあったが、天平勝?4年(752年)が、『

日本書紀

』などの主張する????の年(欽明天皇13年?552年)から200年目の節目の年に?たり、この年の?誕の日(4月8日)に合わせて開眼?を?施したとする?が有力となっている。開眼?は、?際には1日順延されて??4月9日に?施されているが、順延の理由は定かでなく、天候のためかとも言われている。

台座

[

編集

]

大?の台座には奈良時代?初の部分が比較的多く?っている。台座は大小各14枚の蓮弁からなり、表面には?迦如?像を中心に、蓮華?世界を表した??が線刻され、奈良時代??の遺品としても貴重である。蓮弁の?像については、『華??』に基づくとする?、『

梵網?

』に基づくとする?、『華??』?『梵網?』の?方の要素を取り入れているとする?がある。

平安時代後期に東大寺を訪れた大江親通は、『七大寺巡?私記』(

保延

6年?

1140年

頃成立)の中で、大?の台座は天平勝?4年(752年)から同8年(756年)にかけて造られたものだと書き?している。これが正しいとすれば、大?は像本?が初めにでき、台座は後から?造されたことになる。最初にこれを取り上げたのは足立康で、彼は昭和9年(1934年)、台座後??を主張した。以後、技法面から考えて台座が先に?造されたはずだとする?(

香取秀?

など)と、台座後??が?立しており、台座?部の本格的な調査が行われていないこともあって、結論は出ていない。

資材調達

[

編集

]

銅

[

編集

]

大?建立に用いられた銅の量は記?によって差異があるが、約500トンと考えられている。『

東大寺要?

』が引用する?起文によれば、大?建立に用いた銅は「西海から」集めたとしており、銅のほとんどは山口?の

長登銅山

やその近隣の銅山で産出された銅でまかなわれたことが推察される

[19]

。大?創建?時のままと思われる部位、大?殿西回廊?から出土した銅塊、長登銅山の銅?石の

ヒ素

濃度との間には?い近似性が認められている

[20]

。

金

[

編集

]

?時の日本では

金

は産出されないと考えられており輸入に?っていたことから、大?の鍍金のために全?で探索が行われていた。天平21年(749年)に

陸??

遠田郡

涌谷

で金が採掘されると

[21]

、聖武天皇は神?の奇跡であるとして

天平

から

天平感?

へ改元した。遠田郡を治る陸??守の

百?王敬福

が大?の鍍金料として金900?(約13kg)を?上した(『

?日本紀

』)。産金?係者には位が授けられたが、その1人である日下部深淵は自身が神主であった神社を

?金山神社

と改めた。

蓮華座と線刻?

[

編集

]

蓮弁線刻? 諸菩薩

蓮弁線刻? 諸菩薩

蓮弁線刻? ?迦像

蓮弁線刻? ?迦像

大?の坐す蓮華座は、仰蓮とその下の反花からなり、ともに28弁(大小各14)の花弁を表す。仰蓮にはそれぞれにタガネで彫った線刻?がある。2度の兵火にもかかわらず、台座蓮弁の線刻?にはかなり?初の部分が?り、奈良時代の??資料として貴重である

[22]

。なお、現在、銅の蓮華座の下に石造の円形の台座があるが、創建?時の大?の台座は銅の蓮華座の下にさらに石造の蓮華座があった。『

信貴山?起??

』には治承4年(1180年)の兵火で?ける以前の大?の姿が描?されているが、そこにも銅と石の二重の蓮華座が描?されている

[23]

。

蓮弁の線刻?はいずれの蓮弁にも同じ?柄が表されているが、細部の寸法を計測すると完全に同じではなく、一枚一枚異なっている。これは同一の原?をもとに、フリ?ハンドで作?したことによると考えられている

[24]

。蓮弁の上部には

?迦如?

と諸菩薩が描かれ、下部には7枚の蓮弁をもつ巨大な蓮華がある。これらの中間の部分は26本の水平線を引いて25段の層に分かれている。これらは全?として『

華??

』の?く「蓮華?世界」のありさまを表したものである。『華??』の世界?によれば、「香水海」という?い?水の大海の上に一輪の巨大な蓮華がある。その上は大地になっており、そこにはまた無?の香水海があって、そのそれぞれに一輪ずつの大蓮華がある。その上には無?の世界が積み重なり、それぞれの世界に無?の??土があるという。前述のとおり、創建?時の大?の台座は銅の蓮華座の下にさらに石造の蓮華座があり、蓮華を重ねることによって「蓮華?世界」を表していた。

[25]

なお、蓮弁の?像については、『華??』の?く「蓮華?世界」ではなく、『

梵網?

』の?く「蓮華台?世界」に基づくものだという?が、小野玄妙によって1915年に提出された。『梵網?』の?く「蓮華台?世界」とは、盧?那?の坐す千弁の蓮弁のそれぞれに一つの世界があり、そこには盧?那?の化身である?迦如?がいて、一つひとつの世界には百億の

須?山

(世界の中心にあるとされる山)と百億の

閻浮提

(われわれが住むとされる世界)があるというものである。蓮弁の?像が『華??』と『梵網?』のいずれによるものかについてはその後論?があったが、現在では、『華??』、『梵網?』、『

大智度論

』などの?を合わせて用いたものと考えられている。

[26]

各蓮弁の線刻?の??をくわしく見ると以下のとおりである(?明の都合上、線刻?を「上段」「中段」「下段」に分ける)。上段は中央に?法相の?迦の坐像をひときわ大きく表し、その左右には各11?ずつ、計22?の菩薩像を表す。これらの周?には雲上の化?が飛翔している。中段は26本の水平線を引いて25段の層に分けられている。このうち、上から1段目から3段目までには何も描かれていないが、4段目から下には菩薩の頭部、?閣などが描かれる。11段目までは水平線が蓮弁の幅一杯に引かれているが、12段目から下では左右の幅がしだいに?まっていく。19段目から25段目までの計7段分は、?方向に6つの切り?みが入って、7つの部分に分かれている。これはその直下にある7弁の蓮華に??している。この25段に、上段の?迦と諸菩薩のいる??を加えて26段となるが、これは??の世界?で、須?山の上にある26の世界(境地)を象?している。下段の7つの蓮弁にはそのそれぞれに須?山世界を描く。具?的には、須?山を中心に、その周?にあるとされる七金山や四大洲が表されている。その四大洲のうち、われわれが住むとされる南の閻浮提は手前に大きく描かれている。蓮弁の線刻?は全?として、??の?く「

三界

」(欲界、色界、無色界)を表している。三界については『

??論

』という?典に?かれているが、松本伸之は大?蓮弁線刻?は『??論』ではなく『大智度論』に依?したものだと解?した。『大智度論』によれば欲界は六天、色界は初?、二?、三?、四?の4つに分かれて計十八天、無色界は四?に分かれるとされ、以上を合計すると28になるが、欲界の六天のうち最下部の二天(地居天)は須?山上にあるとされており、これを除いた?りの26の世界(境地)が蓮弁線刻?の26段に??すると解?されている。『??論』では色界を1つ少ない十七天とするため、段?が合わなくなるという。

[27]

前述のとおり、線刻?の中段では上から19段目から25段目までの計7段分の幅が?くなっているが、この7段は六欲天のうち上の方にある四天(空居天)と、色界初?の三天に相?する。欲界は須?山と同じ?さ、色界初?は須?山と四大洲を合わせた?さとされる。色界二?はその千倍の?さ(小千世界)、三?はそのまた千倍(中千世界)、四?はそのまた千倍で、これらを合わせて「三千大世界」という。線刻?の中段で、下の方の段ほど幅が?く表されているのは、こうした世界?に基づく。線刻?のうち、?迦と諸菩薩のいる上段と、その直下の何も描かれていない3段とが、無色界に相?する。

[28]

東大寺と橘奈良麻呂

[

編集

]

天平勝?4年(752年)に、大?の?造が終了し、

天竺

(現在のインド)出身の僧?菩提僊那を導師として大?開眼?(かいげんえ)が盛大に?行された。そして、大??造が終わってから大?殿の建設工事が始められ、竣工したのは

天平?字

2年(

758年

)のことである。だが、このような大規模な建設工事は?費を浪費させ、日本の財政事情を?化させるという、聖武天皇の思惑とは程遠い事?を突き付けた。?際に、貴族や寺院が富み?える一方、農民層の負?が激?し、

平城京

?では浮浪者や餓死者が後を絶たず、

租庸調

の?制が崩?寸前になる地方も出るなど、

律令政治

の大きな矛盾点を浮き彫りにした。

天平勝?8年5月2日(756年6月4日)、聖武太上天皇が?する。その翌年の7月に起こったのが、

橘奈良麻呂の?

である。??7月4日に逮捕された

橘奈良麻呂

は、

藤原永手

の?取に?して「東大寺などを造?し人民が辛苦している。政治が無道だから反?を企てた」と謀反を白?した。ここで、永手は、「そもそも東大寺の建立が始まったのは、そなたの父(

橘諸兄

)の時代である。その口でとやかく言われる筋合いはないし、それ以前にそなたとは何の因果もないはずだ」と反論したため、奈良麻呂は返答に詰まったと言う。

東大寺と藤原仲麻呂

[

編集

]

これに?して飯沼賢治は「そもそも東大寺での大?建立は聖武天皇の意思であったのか?」という事に疑問を呈する?を出している。飯沼?は聖武天皇による大?建立計?は甲賀寺での建立中止時に挫折し、東大寺における大?建立は光明皇后および彼女を支えた

藤原仲麻呂

が深く??していたとするのが主旨である

[29]

。

皇后の父で奈良時代初期の政治を主導した藤原不比等の??政策は所謂「

?家??

」の確立であり、行基??の??もその政策の一環であった。娘である光明皇后もその遺志を?承して?分寺の建立など官寺の建設計?に??していった。ところが、夫の聖武天皇が行基や知識集?に接近して民間の協力を得て大?建立を決意した事はその政策の否定につながるものであり、許容できない物であった。このため、聖武天皇と光明皇后の???の?立は政治的?立も絡んで大?計?に深く影を落とし、その結果皇后が勝利して大?建立計?は白紙化されて、彼女の建立した福?寺をル?ツの一つとし、「?家??」の中核になる?である奈良の東大寺にて?家事業として大?を建立するという天皇の計?とは全く異なる計?が開始されたとする(なお、皇后の??政策には唐の

則天武后

の影響も受けていることを指摘する)。また、政治的には天皇に近かった

玄昉

や

行信

が左遷され、政?の中?も橘諸兄から皇后の後ろ盾を受けた藤原仲麻呂主導に移ることになったとする。

なお、飯沼は紫香?宮放棄の原因になったとする宮周?での謎の不審火は皇后側によるもので、天平勝?元年(749年)に起きた

宇佐八幡宮

の託宣の入京も天皇側の大?建立の主導?を取り?すために仕掛けた反?の一環と解する。更に光明皇后の崩御後に藤原仲麻呂が急速に?落した背景の1つに、父である聖武天皇の???に共感しながらも母の光明皇后に抑?されていた孝謙天皇が母の崩後にその意向を公然と表明して政治的にも?き返しを?ったことが原因で、宇佐八幡宮が聖武?孝謙派であったことが後の

宇佐八幡宮神託事件

にもつながっていくと?く。

?損と復興

[

編集

]

東大寺大?殿(1709年再建、

??

)

東大寺大?殿(1709年再建、

??

)

大?には、完成後?十年にして?裂や傾きが生じ、

?衡

2年(

855年

)の地震で被災し、首が落下した。

?如法親王(高岳親王)

が東大寺大?司

?校

に任じられ、

造東大寺所

に?していた

?部文山

らの活躍によりほどなく修理され

[30]

、

貞?

3年(

861年

)朝廷が大法?を開催して大?の修理落成供養を行っている

[31]

。

その後大?および大?殿は、平安時代末期と??時代に兵火で?損、?失している。

平重衡の兵火による?失

[

編集

]

1回目は

治承

4年(1180年)の東大寺と興福寺の僧兵集?と

平重衡

との?いの兵火の延?によるものであった。この時、南都の街は炎に包まれ、

興福寺

が全?、東大寺も伽藍の主要部を?失した。兵?後、

重源

が

大?進職

として再興に奔走した。「

?進

」とは?と?を結ぶように?めることで、?じて寺院の再興などのために寄付を集めること、またその役を?う僧のことを指した。平氏政?を倒した

源?朝

が再建の主導となり、重源は?時?日していた宋の?工

陳和卿

らの協力を得て大?を再興した。

文治

元年(

1185年

)に

開眼

法要が?まれた。この時、開眼の筆を執ったのは

後白河法皇

であった。また、大?殿の

落慶

法要は

建久

6年(

1195年

)、

後鳥羽天皇

、

源?朝

、

北?政子

らの臨席のもと行われた。

松永?三好の兵火による?失

[

編集

]

大?と大?殿の2回目の?失は永?10年(1567年)、

松永久秀

と、松永と?立?係にあった東大寺にあえて布陣した三好三人衆軍の?いの最中に?失した。この火災の原因について、大?殿を狙った攻?、夜襲の際の失火、三好三人衆軍の陣中にいた

キリシタン

による放火、などの諸?があり定かではない。

前回の?失の際とは時代背景も違い、復興事業はなかなか進まなかった。

豊臣秀吉

は奈良の大?に代わる、新たな大?の造立を計?し、京都に

方?寺

大?(

京の大?

)が造?されたが、東大寺大?再建への着手は行わなかった。なお

京の大?

は地震等の被害のため何度か再建されているが、?政10年(1798年)に落雷で?失するまでは、規模(大?の高さ、大?殿の面積と高さ)で、現在の東大寺大??大?殿を上回っていた。

東大寺大?殿は?堂で復興したが、それも

慶長

15年(

1610年

)に大風で倒?した。大?の頭部は銅板で?復?されたままで、雨ざらしの?態で?十年が?過した。

貞享

元年(

1685年

)、

公慶

は

江?幕府

から大?再興のための?進(資金集め)の許可を得て、ようやく再興が始まった。こうして

元?

4年(

1691年

)完成し、翌元?5年(

1692年

)に開眼供養された大?と、

?永

6年(

1709年

)に落慶した大?殿が現存する。大?殿は創建?時と比較して約4分の3の規模になっている。

前述のように

?永

6年(

1709年

)から?政10年(1798年)までは、奈良(東大寺)と京都(

方?寺

)に、大??大?殿が?立していたが、

方?寺

大?は?政10年(1798年)に落雷で?失した。

大?の現?

[

編集

]

銅合金に含まれる鉛と砒素の重量%。1~14番は大?各部

[18]

、15~17番は大?殿西回廊?出土銅塊

[20]

。

銅合金に含まれる鉛と砒素の重量%。1~14番は大?各部

[18]

、15~17番は大?殿西回廊?出土銅塊

[20]

。

大?のどの部分が天平?初のものであるかについては、資料によって小異がある。『奈良六大寺大? 東大寺二』によれば、右腋から下腹にかけての部分、?手の前膊と袖の大半、?脚のすべてが奈良時代のものであるとする

[32]

。『週刊朝日百科 日本の??』の解?(1998年)は、右腋から腹、脚部にかけての部分が?初。蓮肉、蓮弁は台座後方に?初のものが?るとし、?部の大半は室町時代末期の補修、頭部は江?時代のもので、鎌倉時代の補修部分は背中の一部に?るのみだという

[33]

。

これまで像の

螺?

は、平安時代に編纂された『

東大寺要?

』に基づき966個と言われてきたが、

東京大?生産技術?究所

准?授の大石岳史の?究グル?プが行ったレ?ザ?光解析により、??は492個(うち9個は欠けている)であることが判明した

[34]

[35]

[36]

。

脚注

[

編集

]

注?

[

編集

]

- ^

アメリカ海軍が1942年から1943年にかけて全米各地に建造した

飛行船

の

格納庫

(うち9棟が現存)や秋田?に所在する

大館樹海ド?ム

など

- ^

ただし、聖武太上天皇の?列を記載しているのは『東大寺要?』のみで、『?日本紀』には孝謙天皇の行幸記事の記載しかなく、太上天皇の病?の記事が前後に見られるため、聖武太上天皇の開眼供養?列を疑問視する?もある(飯沼賢治「信仰の?がり」館野和己?出田和久 編『日本古代の交通?流通?情報 2 旅と交易』(吉川弘文館、2016年)

ISBN 978-4-642-01729-9

P162)。

出典

[

編集

]

- ^

“

大?の全て | 奈良市?光協?サイト

”.

2021年6月29日

??。

- ^

ベアトリス?M?ボダルト=ベイリ?『ケンペルと?川綱吉 ドイツ人?師と?軍との交流』中央公論社? 1994年 p.95

- ^

ケンペル著? ?藤信?『江??府旅行日記』平凡社? 1977年? p.228-231

- ^

東大寺の大?、現在?格で4657億円

産?新聞

(

2010年

8月4日

)

- ^

a

b

麻生磯次 校注『東海道中膝栗毛(下)』岩波書店 1983年 p.172

- ^

a

b

c

『本居宣長全集 第16?』1974年出版 在京日記 ??七年の? p.136

- ^

『本居宣長全集 第16?』1974年出版 在京日記 ??七年の? p.106

- ^

(川村、1986)、pp.16 - 18

- ^

(川村、1986)、pp.16 - 18、(金子、2010)、pp.34 - 35

- ^

(川村、1986)、pp.36 - 38

- ^

左右田信一「談話室 ?身?信仰と安全工?(科?)」『安全工?』第27?第4?、1988年、238-239頁。

- ^

「平城京、水銀汚染痕なし」『朝日新聞』2013年05月29日 東京 夕刊

- ^

大津透

『律令?家と隋唐文明』<岩波新書>2020年、p.138-141

- ^

(川村、1986)、pp.3 - 6および(金子、2010)、pp.33 - 34

- ^

(?原、2002)、p.12

- ^

(金子、2010)、p.33

- ^

石野亨「奈良東大寺大?の塗金」『金?表面技術』第15?第6?、1968年、7-11頁。

- ^

a

b

石野亨「奈良大?の?造技術と2,3の啓示」『?造工?』第72?第3?、2000年、197-203頁。

- ^

橋本(2005)pp.265-266

- ^

a

b

久野雄一?「日本の古代非?金?について」『日本金????報』第28?第7?、1989年、602-607頁。

- ^

“

涌谷町/みちのくの金の話

”.

www.town.wakuya.miyagi.jp

.

2022年9月18日

??。

- ^

『週刊朝日百科 日本の??』51(朝日新聞社、1998年、p.7)

- ^

(金子、2010)、pp35 - 36.

- ^

(川村、1986)、pp.6567

- ^

本段落は(川村、1986)、pp.58 - 65(金子、2010)、pp.36

- ^

本段落は(川村、1986)、pp.68 - 70, 76

- ^

本段落は(川村、1986)、pp.64 - 65. 70 - 74(金子、2010)、pp.36 - 38

- ^

本段落は(川村、1986)、pp.73 - 74

- ^

飯沼賢治「信仰の?がり」館野和己?出田和久 編『日本古代の交通?流通?情報 2 旅と交易』(吉川弘文館、2016年)

ISBN 978-4-642-01729-9

P154-166

- ^

『

日本三代??

』貞?9年4月4日?

- ^

『日本三代??』貞?3年3月12日?

- ^

『奈良六大寺大? 東大寺二』、p.52

- ^

『週刊朝日百科 日本の??』51(朝日新聞社、1998、p.5)

- ^

大?さまの螺?(らほつ)の?はいくつありますか?

東大寺 公式ホ?ムペ?ジ

- ^

奈良の大?、?の量半分だった レ?ザ?解析で定?覆る

朝日新聞 2015年12月3日

- ^

東大寺大?:「螺?」は定?の半分だった

?日新聞 2015年12月3日

?考文?

[

編集

]

- 足立?一

、

?水公照

『東大寺』(古寺巡? 奈良14)、

淡交社

、1980年

- 川村知行『東大寺I 古代』(日本の古寺美術6)、

保育社

、1986年

- 『週刊朝日百科 日本の??52 奈良 東大寺2』、

朝日新聞社

、1998年

- 奈良?立博物館

、東大寺、朝日新聞社編『東大寺のすべて』(特別展??)、朝日新聞社刊、2002年

- ?原永遠男

「東大寺の?史」

- 鷲塚泰光「東大寺の美術」

- 東京?立博物館

、

??新聞社

編『東大寺大?天平の至?』(特別展??)、??新聞社刊、2010年

?連項目

[

編集

]

ウィキメディア?コモンズには、

東大寺盧?那?像

に?連するカテゴリがあります。

座標

:

北緯34度41分20秒

東?135度50分23秒

/

北緯34.688987度 東?135.839837度

/

34.688987; 135.839837